高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第21课 五四运动与中国共产党的诞生(共24张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第21课 五四运动与中国共产党的诞生(共24张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-15 14:50:07 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

五四运动与中国共产党的诞生

第21课

人类发展的历史是由一个个鲜活的人物和生动的事件组成的,那么其中一个个伟大人物和具有里程碑意义的标志性事件的出现往往预示着旧时代的结束,新时代的开始。五四运动就是这样一

件具有里程碑意义的事件,它是中国近现代

历史上一次划时代的重大转折,为民族复兴

提供了新的历史条件,在中国的历史上占据

了非常重要的地位,也对当代中国的发展产

生了根本的影响。——金开诚《五四运动》

一、五四运动

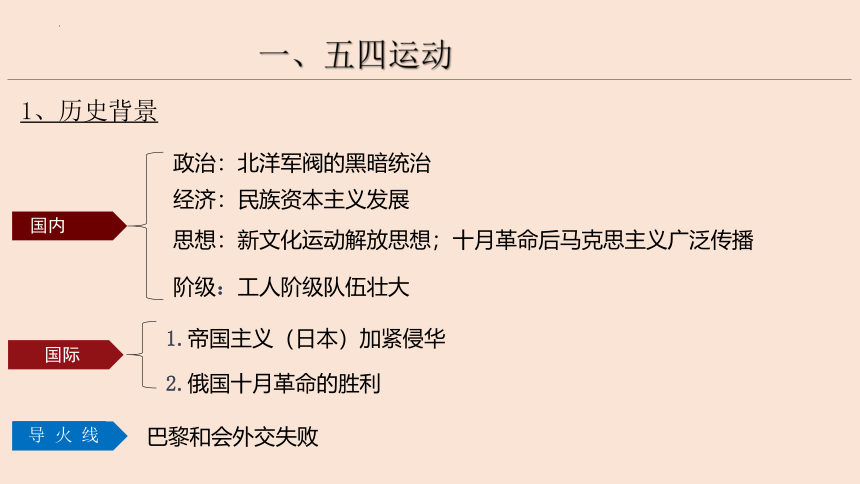

1、历史背景

政治:北洋军阀的黑暗统治

经济:民族资本主义发展

思想:新文化运动解放思想;十月革命后马克思主义广泛传播

阶级:工人阶级队伍壮大

国内

1.帝国主义(日本)加紧侵华

2.俄国十月革命的胜利

国际

巴黎和会外交失败

导 火 线

“1918年11月11日……德国人签了投降书的那一刻,中国也成了战胜国。消息传来,北京政府放假3天,上万人上街提灯庆祝,记录着庚子之耻的克林德碑,给庚子时死掉的德国公使克林德立的碑,一座中国式的石头牌坊,立刻被拆掉,移到中央公园,把原来的字迹磨掉,成了“公理战胜”碑。当年力主参战的段祺瑞,踌躇满志地得到了政府发的大勋章。虽然明知道这战胜国是搭车搭来的,但中国的知识界,还是一片欢腾,新文化运动的旗手陈独秀撰文,欢呼一战的‘公理战胜’”。

——张鸣《北洋裂变——军阀与五四》

太深的误解,太高的期待

一、五四运动

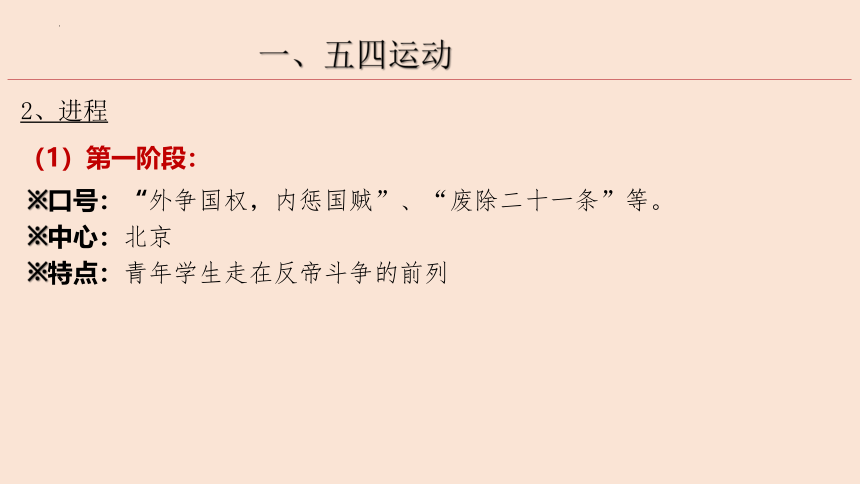

2、进程

※口号:“外争国权,内惩国贼”、“废除二十一条”等。

※中心:北京

※特点:青年学生走在反帝斗争的前列

(1)第一阶段:

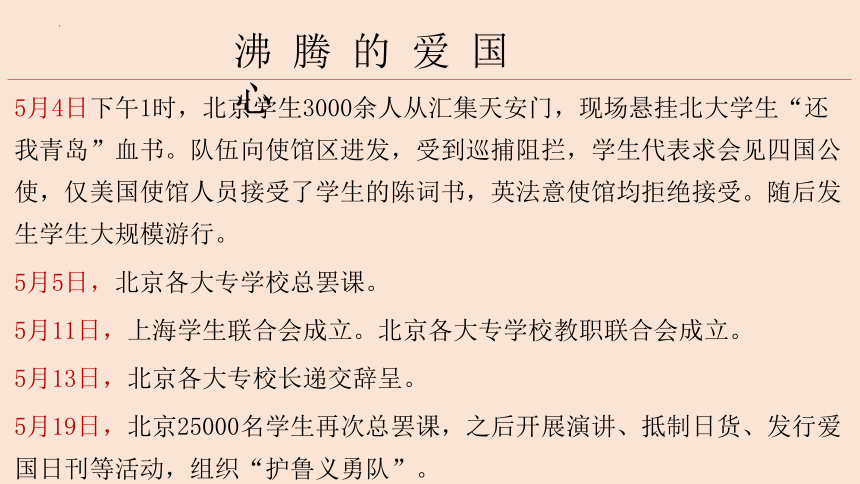

5月4日下午1时,北京学生3000余人从汇集天安门,现场悬挂北大学生“还我青岛”血书。队伍向使馆区进发,受到巡捕阻拦,学生代表求会见四国公使,仅美国使馆人员接受了学生的陈词书,英法意使馆均拒绝接受。随后发生学生大规模游行。

5月5日,北京各大专学校总罢课。

5月11日,上海学生联合会成立。北京各大专学校教职联合会成立。

5月13日,北京各大专校长递交辞呈。

5月19日,北京25000名学生再次总罢课,之后开展演讲、抵制日货、发行爱国日刊等活动,组织“护鲁义勇队”。

沸 腾 的 爱 国 心

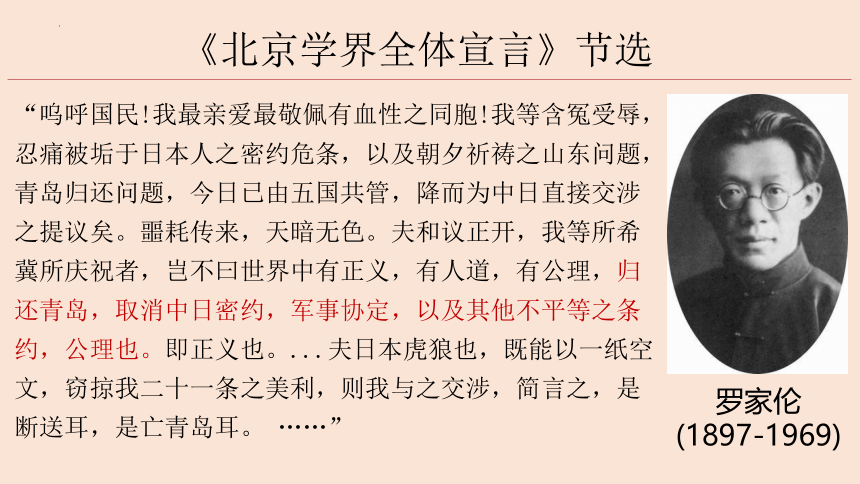

“呜呼国民!我最亲爱最敬佩有血性之同胞!我等含冤受辱,忍痛被垢于日本人之密约危条,以及朝夕祈祷之山东问题,青岛归还问题,今日已由五国共管,降而为中日直接交涉之提议矣。噩耗传来,天暗无色。夫和议正开,我等所希冀所庆祝者,岂不曰世界中有正义,有人道,有公理,归还青岛,取消中日密约,军事协定,以及其他不平等之条约,公理也。即正义也。...夫日本虎狼也,既能以一纸空文,窃掠我二十一条之美利,则我与之交涉,简言之,是断送耳,是亡青岛耳。 ……”

罗家伦

(1897-1969)

《北京学界全体宣言》节选

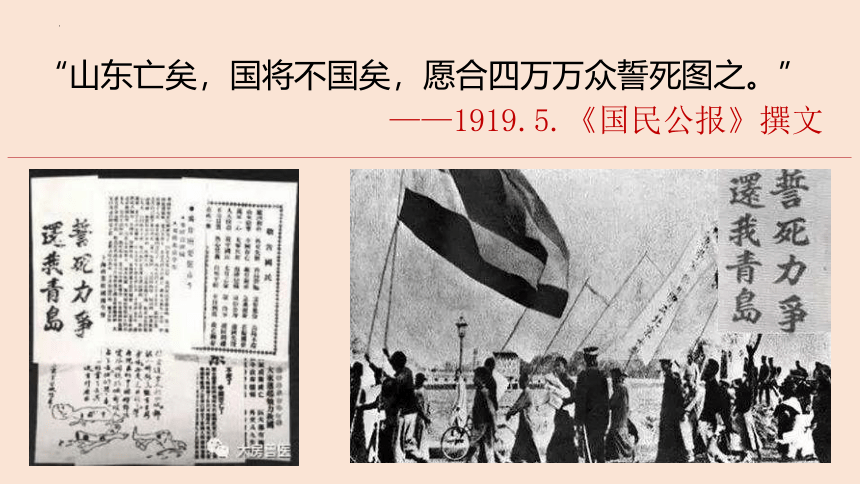

“山东亡矣,国将不国矣,愿合四万万众誓死图之。”

——1919.5.《国民公报》撰文

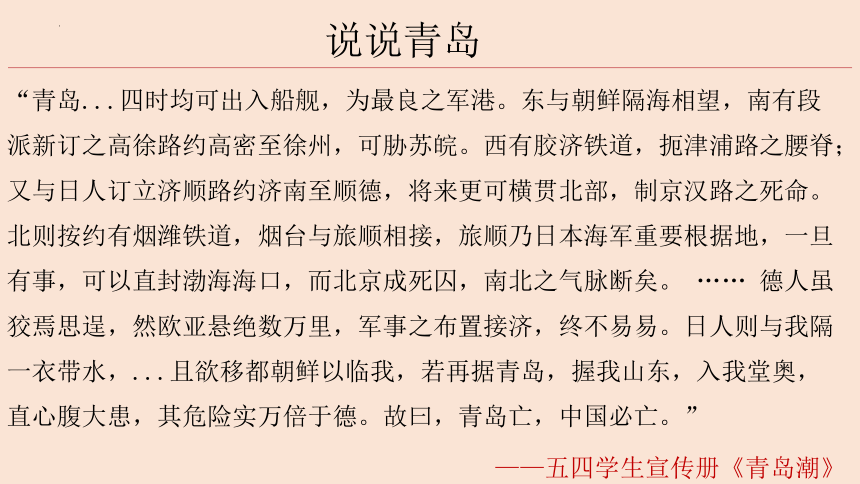

说说青岛

“青岛...四时均可出入船舰,为最良之军港。东与朝鲜隔海相望,南有段派新订之高徐路约高密至徐州,可胁苏皖。西有胶济铁道,扼津浦路之腰脊;又与日人订立济顺路约济南至顺德,将来更可横贯北部,制京汉路之死命。北则按约有烟潍铁道,烟台与旅顺相接,旅顺乃日本海军重要根据地,一旦有事,可以直封渤海海口,而北京成死囚,南北之气脉断矣。 …… 德人虽狡焉思逞,然欧亚悬绝数万里,军事之布置接济,终不易易。日人则与我隔一衣带水,...且欲移都朝鲜以临我,若再据青岛,握我山东,入我堂奥,直心腹大患,其危险实万倍于德。故曰,青岛亡,中国必亡。”

——五四学生宣传册《青岛潮》

一,废弃势力范围;

二,撤退外国军队、巡警;

三,裁撤外国邮局及有线无线电报机关;

四,撤销领事裁判权;

五,归还租借地;

六,归还租界;

七,关税自由权

……

巴黎和会上的风姿与空想

顾维钧(1888-1985)

一、五四运动

2、进程

※口号:“外争国权,内惩国贼”、“废除二十一条”等。

※中心:北京

※特点:青年学生走在反帝斗争的前列

(1)第一阶段:

※中心:上海

※特点:各界广泛响应,工人阶级发挥了主力军作用。

※结果:北京政府罢免曹、章、陆的职务,中国代表拒绝

在和约上签字

(2)第二阶段:

3、评价(P120)

不同角度看五四学生运动中的暴力行为

“我愿学生事件付法庭办理,愿意检厅去提起公诉,审厅去审理评判,学生去遵判服罪……因为,如不如此,我们所失的更大。在道理上讲,打伤人是现行犯,是无可讳的。纵然曹、章罪大恶极,在罪名未成立时,他仍有他的自由。我们纵然是爱国急公的行为,也不能侵犯他……绝不能说我们所作的都对,就犯法也可以。”

——梁漱溟《论学生事件》

二、中共的诞生

1、背景

③外部条件:共产国际的帮助

①思想基础:马克思主义的广泛传播

②阶级基础:知识分子与工人运动相结合

④组织基础:各地共产党早期组织的成立

共产国际:即第三国际,是共产党和共产主义的国际组织。1919年在列宁领导下成立,总部设于苏联莫斯科。从1921到1930年代中期,一直在中国派驻机构,并在中共派代表以协助贯彻落实共产国际的指示。中共最初的党纲、政纲,包括统一战线和联合国民党的政策,都是按照共产国际的指示或在其帮助下制定的。

2、内容

确立党的名称:中国共产党;

制定奋斗目标:推翻资产阶级,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义。(脱离国情,不切合实际)

3、意义:使中国革命的面貌焕然一新

(新的领导阶级、指导思想、革命前途、革命基础)

二、中共的诞生

1、背景

③外部条件:共产国际的帮助

①思想基础:马克思主义的广泛传播

②阶级基础:知识分子与工人运动相结合

④组织基础:各地共产党早期组织的成立

知识拓展:中共二大修改奋斗目标

※制定党的最低纲领和最高纲领

最低纲领:消除内乱,打倒军阀,建设国内和平;推翻国际帝国主义的压迫,中华民族完全独立;统一中国为真正的民主共和国

最高纲领:组织无产阶级,用阶级斗争的手段,建立劳农专政的政治,铲除私有财产制度,渐次达到一个共产主义社会

——近代以来第一个彻底反帝反封建的民主革命纲领,为中国革命指明了方向

1922年,上海英租界

三、国共第一次合作(1924~1927)

1、背景

(1)共产党:中共领导的工人运动遭受失败,认识到建立革命统一战线的重要性;中共三大通过关于国共合作的问题;

1923年中共党员开始加入国民党时,国民党号称有20万党员,而中共只有400多人。尽管如此,中共当时不仅没有顾虑可能被国民党吞并和“融化”,相反抱有要充当革命动力去推动国民党革命的意图。他们坚信自己的党是无产阶级的先进代表,是人类社会未来的主人翁,具有高度的政治使命感和强烈的阶级优越意识。在中共“新青年”眼中,国民党人的形象已是“老朽不堪”。 ——王奇生《党员、党权与党争》

年轻人魔性般的自信

三、国共第一次合作(1924~1927)

1、背景

(1)共产党:中共领导的工人运动遭受失败,认识到建立革命统一战线的重要性;中共三大通过关于国共合作的问题;

(2)国民党:孙中山维护共和的运动均失败,需要与共产党合作

“共党利用国党之党势,孙中山先生之人望;而国党则有需于共党之国际的后援,与其勇往迈进之气概。”

期待中的共赢

(3)共产国际:苏联派鲍罗廷帮助促成两党合作。

三、国共第一次合作(1924~1927)

1、背景

(1)共产党:中共领导的工人运动遭受失败,认识到建立革命统一战线的重要性;中共三大通过关于国共合作的问题;

(2)国民党:孙中山维护共和的运动均失败,需要与共产党合作

(3)共产国际:苏联派鲍罗廷帮助促成两党合作。

从苏俄方面观之,在1923年初以前...一方面,为贯彻其世界革命“东方战线”的构想,开始积极在中国寻找伙伴和盟友;另一方面,为了保证其在远东的国家利益,又试图与北京政府建交。苏俄还曾酝酿利用中国各种相互对抗的军事政治集团之间的联盟和矛盾,在北京建立一个新的对苏俄友好的政府。因此,在这个时期,孙中山只是苏俄对华政策中的众多战略伙伴之一。——王奇生《党员、党权与党争》

三、国共第一次合作(1924~1927)

1、背景

(1)共产党:中共领导的工人运动遭受失败,认识到建立革命统一战线的重要性;中共三大通过关于国共合作的问题;

(2)国民党:孙中山维护共和的运动均失败,需要与共产党合作

(3)共产国际:苏联派鲍罗廷帮助促成两党合作。

2、合作的方式:党内合作(共产党员以个人身份加入国民党)

3、合作的标志:国民党一大.1924

4、指导思想: 新三民主义

民族主义:对外寻求民族解放,对内追求民族平等——明确反帝

民权主义:反帝的个人与团体享有民权——民权为一般平民所享有

民生主义:平均地权,节制资本,耕者有其田——扶助农民与工人

三、国共第一次合作(1924~1927)

1、背景

2、合作的方式:党内合作(共产党员以个人身份加入国民党)

3、合作的标志:国民党一大.1924

4、指导思想: 新三民主义

民族主义:对外寻求民族解放,对内追求民族平等——明确反帝

民权主义:反帝的个人与团体享有民权——民权为一般平民所享有

民生主义:平均地权,节制资本,耕者有其田——扶助农民与工人

5、影响

工农运动蓬勃发展;国民革命高潮的到来(北伐)

张作霖

国民政府

吴佩孚

孙传芳

国民革命歌

打倒列强,打倒列强,除军阀!除军阀!国民革命成功,国民革命成功,齐欢唱,齐欢唱。

打倒列强,打倒列强,除军阀!除军阀!国民革命成功,国民革命成功,齐欢唱,齐欢唱。

北伐战争

黄埔军校

1923年10月,国民党党务讨论会通过设立陆军讲武堂案。11月,国民党临时中央执行委员会决

议定学校名称为“国民军军官

学校”,并定校长为蒋介石,

政治部主任为廖仲恺。1924年

1月24日,孙中山委派蒋介石为军校筹备委员会委员长,校名改为“中国国民党陆军军官学校”,校址指定在广州东面珠江口的黄埔岛上,从此这所军校就以“黄埔军校”而著称。

失败的合作

“国民党内部对共产党的态度不尽一致,有友共、亲共、惧共、分共、反共之别。中共根据国民党人对自己态度的不同,将其区分为左、中、右三派,并制定出打击、孤立右派,争取拉拢中派,团结和扩大左派的方针。国民党右派初则防共、限共,继而分共、反共。

国共之间的矛盾日深,革命阵营内部的

分化与纷争日趋激烈。”

——王奇生《国共合作与国民革命(1924~1927)》

大革命失败的原因及教训

1、原因:国民党右派叛变革命;帝国主义的干涉破坏;早年的中国共产党缺乏斗争经验,共产国际代表和陈独秀犯了右倾机会主义错误放弃对革命和军队的领导权。

2、教训:必须坚持无产阶级对革命的领导权必须掌握革命的武装,坚持武装斗争。

五四运动与中国共产党的诞生

第21课

人类发展的历史是由一个个鲜活的人物和生动的事件组成的,那么其中一个个伟大人物和具有里程碑意义的标志性事件的出现往往预示着旧时代的结束,新时代的开始。五四运动就是这样一

件具有里程碑意义的事件,它是中国近现代

历史上一次划时代的重大转折,为民族复兴

提供了新的历史条件,在中国的历史上占据

了非常重要的地位,也对当代中国的发展产

生了根本的影响。——金开诚《五四运动》

一、五四运动

1、历史背景

政治:北洋军阀的黑暗统治

经济:民族资本主义发展

思想:新文化运动解放思想;十月革命后马克思主义广泛传播

阶级:工人阶级队伍壮大

国内

1.帝国主义(日本)加紧侵华

2.俄国十月革命的胜利

国际

巴黎和会外交失败

导 火 线

“1918年11月11日……德国人签了投降书的那一刻,中国也成了战胜国。消息传来,北京政府放假3天,上万人上街提灯庆祝,记录着庚子之耻的克林德碑,给庚子时死掉的德国公使克林德立的碑,一座中国式的石头牌坊,立刻被拆掉,移到中央公园,把原来的字迹磨掉,成了“公理战胜”碑。当年力主参战的段祺瑞,踌躇满志地得到了政府发的大勋章。虽然明知道这战胜国是搭车搭来的,但中国的知识界,还是一片欢腾,新文化运动的旗手陈独秀撰文,欢呼一战的‘公理战胜’”。

——张鸣《北洋裂变——军阀与五四》

太深的误解,太高的期待

一、五四运动

2、进程

※口号:“外争国权,内惩国贼”、“废除二十一条”等。

※中心:北京

※特点:青年学生走在反帝斗争的前列

(1)第一阶段:

5月4日下午1时,北京学生3000余人从汇集天安门,现场悬挂北大学生“还我青岛”血书。队伍向使馆区进发,受到巡捕阻拦,学生代表求会见四国公使,仅美国使馆人员接受了学生的陈词书,英法意使馆均拒绝接受。随后发生学生大规模游行。

5月5日,北京各大专学校总罢课。

5月11日,上海学生联合会成立。北京各大专学校教职联合会成立。

5月13日,北京各大专校长递交辞呈。

5月19日,北京25000名学生再次总罢课,之后开展演讲、抵制日货、发行爱国日刊等活动,组织“护鲁义勇队”。

沸 腾 的 爱 国 心

“呜呼国民!我最亲爱最敬佩有血性之同胞!我等含冤受辱,忍痛被垢于日本人之密约危条,以及朝夕祈祷之山东问题,青岛归还问题,今日已由五国共管,降而为中日直接交涉之提议矣。噩耗传来,天暗无色。夫和议正开,我等所希冀所庆祝者,岂不曰世界中有正义,有人道,有公理,归还青岛,取消中日密约,军事协定,以及其他不平等之条约,公理也。即正义也。...夫日本虎狼也,既能以一纸空文,窃掠我二十一条之美利,则我与之交涉,简言之,是断送耳,是亡青岛耳。 ……”

罗家伦

(1897-1969)

《北京学界全体宣言》节选

“山东亡矣,国将不国矣,愿合四万万众誓死图之。”

——1919.5.《国民公报》撰文

说说青岛

“青岛...四时均可出入船舰,为最良之军港。东与朝鲜隔海相望,南有段派新订之高徐路约高密至徐州,可胁苏皖。西有胶济铁道,扼津浦路之腰脊;又与日人订立济顺路约济南至顺德,将来更可横贯北部,制京汉路之死命。北则按约有烟潍铁道,烟台与旅顺相接,旅顺乃日本海军重要根据地,一旦有事,可以直封渤海海口,而北京成死囚,南北之气脉断矣。 …… 德人虽狡焉思逞,然欧亚悬绝数万里,军事之布置接济,终不易易。日人则与我隔一衣带水,...且欲移都朝鲜以临我,若再据青岛,握我山东,入我堂奥,直心腹大患,其危险实万倍于德。故曰,青岛亡,中国必亡。”

——五四学生宣传册《青岛潮》

一,废弃势力范围;

二,撤退外国军队、巡警;

三,裁撤外国邮局及有线无线电报机关;

四,撤销领事裁判权;

五,归还租借地;

六,归还租界;

七,关税自由权

……

巴黎和会上的风姿与空想

顾维钧(1888-1985)

一、五四运动

2、进程

※口号:“外争国权,内惩国贼”、“废除二十一条”等。

※中心:北京

※特点:青年学生走在反帝斗争的前列

(1)第一阶段:

※中心:上海

※特点:各界广泛响应,工人阶级发挥了主力军作用。

※结果:北京政府罢免曹、章、陆的职务,中国代表拒绝

在和约上签字

(2)第二阶段:

3、评价(P120)

不同角度看五四学生运动中的暴力行为

“我愿学生事件付法庭办理,愿意检厅去提起公诉,审厅去审理评判,学生去遵判服罪……因为,如不如此,我们所失的更大。在道理上讲,打伤人是现行犯,是无可讳的。纵然曹、章罪大恶极,在罪名未成立时,他仍有他的自由。我们纵然是爱国急公的行为,也不能侵犯他……绝不能说我们所作的都对,就犯法也可以。”

——梁漱溟《论学生事件》

二、中共的诞生

1、背景

③外部条件:共产国际的帮助

①思想基础:马克思主义的广泛传播

②阶级基础:知识分子与工人运动相结合

④组织基础:各地共产党早期组织的成立

共产国际:即第三国际,是共产党和共产主义的国际组织。1919年在列宁领导下成立,总部设于苏联莫斯科。从1921到1930年代中期,一直在中国派驻机构,并在中共派代表以协助贯彻落实共产国际的指示。中共最初的党纲、政纲,包括统一战线和联合国民党的政策,都是按照共产国际的指示或在其帮助下制定的。

2、内容

确立党的名称:中国共产党;

制定奋斗目标:推翻资产阶级,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义。(脱离国情,不切合实际)

3、意义:使中国革命的面貌焕然一新

(新的领导阶级、指导思想、革命前途、革命基础)

二、中共的诞生

1、背景

③外部条件:共产国际的帮助

①思想基础:马克思主义的广泛传播

②阶级基础:知识分子与工人运动相结合

④组织基础:各地共产党早期组织的成立

知识拓展:中共二大修改奋斗目标

※制定党的最低纲领和最高纲领

最低纲领:消除内乱,打倒军阀,建设国内和平;推翻国际帝国主义的压迫,中华民族完全独立;统一中国为真正的民主共和国

最高纲领:组织无产阶级,用阶级斗争的手段,建立劳农专政的政治,铲除私有财产制度,渐次达到一个共产主义社会

——近代以来第一个彻底反帝反封建的民主革命纲领,为中国革命指明了方向

1922年,上海英租界

三、国共第一次合作(1924~1927)

1、背景

(1)共产党:中共领导的工人运动遭受失败,认识到建立革命统一战线的重要性;中共三大通过关于国共合作的问题;

1923年中共党员开始加入国民党时,国民党号称有20万党员,而中共只有400多人。尽管如此,中共当时不仅没有顾虑可能被国民党吞并和“融化”,相反抱有要充当革命动力去推动国民党革命的意图。他们坚信自己的党是无产阶级的先进代表,是人类社会未来的主人翁,具有高度的政治使命感和强烈的阶级优越意识。在中共“新青年”眼中,国民党人的形象已是“老朽不堪”。 ——王奇生《党员、党权与党争》

年轻人魔性般的自信

三、国共第一次合作(1924~1927)

1、背景

(1)共产党:中共领导的工人运动遭受失败,认识到建立革命统一战线的重要性;中共三大通过关于国共合作的问题;

(2)国民党:孙中山维护共和的运动均失败,需要与共产党合作

“共党利用国党之党势,孙中山先生之人望;而国党则有需于共党之国际的后援,与其勇往迈进之气概。”

期待中的共赢

(3)共产国际:苏联派鲍罗廷帮助促成两党合作。

三、国共第一次合作(1924~1927)

1、背景

(1)共产党:中共领导的工人运动遭受失败,认识到建立革命统一战线的重要性;中共三大通过关于国共合作的问题;

(2)国民党:孙中山维护共和的运动均失败,需要与共产党合作

(3)共产国际:苏联派鲍罗廷帮助促成两党合作。

从苏俄方面观之,在1923年初以前...一方面,为贯彻其世界革命“东方战线”的构想,开始积极在中国寻找伙伴和盟友;另一方面,为了保证其在远东的国家利益,又试图与北京政府建交。苏俄还曾酝酿利用中国各种相互对抗的军事政治集团之间的联盟和矛盾,在北京建立一个新的对苏俄友好的政府。因此,在这个时期,孙中山只是苏俄对华政策中的众多战略伙伴之一。——王奇生《党员、党权与党争》

三、国共第一次合作(1924~1927)

1、背景

(1)共产党:中共领导的工人运动遭受失败,认识到建立革命统一战线的重要性;中共三大通过关于国共合作的问题;

(2)国民党:孙中山维护共和的运动均失败,需要与共产党合作

(3)共产国际:苏联派鲍罗廷帮助促成两党合作。

2、合作的方式:党内合作(共产党员以个人身份加入国民党)

3、合作的标志:国民党一大.1924

4、指导思想: 新三民主义

民族主义:对外寻求民族解放,对内追求民族平等——明确反帝

民权主义:反帝的个人与团体享有民权——民权为一般平民所享有

民生主义:平均地权,节制资本,耕者有其田——扶助农民与工人

三、国共第一次合作(1924~1927)

1、背景

2、合作的方式:党内合作(共产党员以个人身份加入国民党)

3、合作的标志:国民党一大.1924

4、指导思想: 新三民主义

民族主义:对外寻求民族解放,对内追求民族平等——明确反帝

民权主义:反帝的个人与团体享有民权——民权为一般平民所享有

民生主义:平均地权,节制资本,耕者有其田——扶助农民与工人

5、影响

工农运动蓬勃发展;国民革命高潮的到来(北伐)

张作霖

国民政府

吴佩孚

孙传芳

国民革命歌

打倒列强,打倒列强,除军阀!除军阀!国民革命成功,国民革命成功,齐欢唱,齐欢唱。

打倒列强,打倒列强,除军阀!除军阀!国民革命成功,国民革命成功,齐欢唱,齐欢唱。

北伐战争

黄埔军校

1923年10月,国民党党务讨论会通过设立陆军讲武堂案。11月,国民党临时中央执行委员会决

议定学校名称为“国民军军官

学校”,并定校长为蒋介石,

政治部主任为廖仲恺。1924年

1月24日,孙中山委派蒋介石为军校筹备委员会委员长,校名改为“中国国民党陆军军官学校”,校址指定在广州东面珠江口的黄埔岛上,从此这所军校就以“黄埔军校”而著称。

失败的合作

“国民党内部对共产党的态度不尽一致,有友共、亲共、惧共、分共、反共之别。中共根据国民党人对自己态度的不同,将其区分为左、中、右三派,并制定出打击、孤立右派,争取拉拢中派,团结和扩大左派的方针。国民党右派初则防共、限共,继而分共、反共。

国共之间的矛盾日深,革命阵营内部的

分化与纷争日趋激烈。”

——王奇生《国共合作与国民革命(1924~1927)》

大革命失败的原因及教训

1、原因:国民党右派叛变革命;帝国主义的干涉破坏;早年的中国共产党缺乏斗争经验,共产国际代表和陈独秀犯了右倾机会主义错误放弃对革命和军队的领导权。

2、教训:必须坚持无产阶级对革命的领导权必须掌握革命的武装,坚持武装斗争。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进