高中历史统编版2019选择性必修1 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理课件(共21张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版2019选择性必修1 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理课件(共21张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-16 07:35:49 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

The selection and management of officials in modern China

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

第二单元 官员的选拔与管理

目录

CONTENTS

晚清选官制度的变革

01

民国时期的官员选拔制度

02

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

03

课程标准:了解中国科举制与西方近代文官制度渊源关系,知道西方近代文官制度的特点。

天下理之最明而势所必至者,如今中国不变法则必亡是已。然则变将何先?曰:莫亟于废八股。夫八股非自能害国也,害在使天下无人才......客谓处存亡危急之秋,务亟图自救之术,此意是也。固知处今而谈,不独破坏人才之八股宜除,与凡宋学汉学,词章小道,皆宜且束高阁也,然而西学格致,则其道与是适相反。

——严复《救亡决论》

材料叙述了作者怎样的观点?

国家需要进行变革,变革方向主要有两个:一个是废八股,废科举,摆脱实际功用较低的文化需要;一个是崇尚发展西方格致之学,推崇实用。

严复的观点反映了当时一批仁人志士对科举等传统制度文化的态度,那么已延续了1000多年的科举究竟会走向何方呢?

晚清选官制度的变革:新旧制度交替

【自主学习】阅读教材,归纳晚清选官制度变革的过程

1898年,维新变法时期清政府增加经济特科,选拔经时济变之才;废八股,改试策论,以时务策命题。

1901年,清政府实行新政,各省书院一律改为大学堂,各府、州、县学改为小学堂,并多设蒙养学堂

1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式形成,学堂选官、留学毕业生选官制度确立。

1905年,光绪帝诏准立停科举之奏,决定自1906年起,所有乡试、会试一律停止,遍设学堂,将育人、取才合于学校一途。

1906年,责成各督抚严饬府、厅、州、县,抓紧于城乡各处遍设学堂,将育人、取才合于学校一途。

【合作探究】阅读教材,归纳科举制度被废的原因

科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,隐我不虞之诡谋,所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——袁世凯等《立停科举推广学校折》

自洋务新政以来,为了适应形式的需要,洋务派引进了大量的西方近代自然科学知识,培养了一大批精通洋务的各种新式人才。这实际上已对只培植官僚的传统教育目标造成冲击。

——《晚清科举革废进程中政学关系的变化》

变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《变法通议》

科举制积弊已久,难以适应新的时代条件

洋务运动引进西学,培养新式人才对传统教育目标的冲击

便于推行新政,培养人才,开通民智,维护清王朝自身的统治

晚清选官制度的变革:学堂选官制度的确立

1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式形成,学堂选官、留学毕业生选官制度确立。

1903年12月,清政府公布了《奏定学堂章程》,即把学校教育分成初、中、高三级,最高一级为通儒院。通儒院或大学毕业生被授予进士功名,高等学堂毕业生授予举人功名,中学堂和高等小学堂的毕业生则可以取得生员(秀才)的功名。新学制颁布前后,国内各类新式学堂如雨后春笋般建立起来。

——章开沅、朱英主编《中国近代史》

(癸卯学制)对学校体系、课程设置、管理通则等做了具体规定。……学制系统与行政系统分开使分工与责权明确,便于学务的发展;……更是直接把“尚武”与“忠君”“尊孔”“尚公”“尚实”定为教育宗旨。

——黄加文、曾绍东《论清末“新政”时期的教育改革及其影响》

晚清选官制度的变革:留学生选官制度的确立

1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式形成,学堂选官、留学毕业生选官制度确立。

从留学生当中遴选官吏是清末“新政”的重要举措。1901年上谕称:留学生“如果学成得有优等凭照回华,准照派出洋学生一体考验奖励,均候置分别赏给进士、举人各项出身,已被任用,而资鼓舞”。1908年奏行《游学毕业生廷试录用章程》,提出“东西国之医科、工科、格致科、农科大学毕业生及各项高等实业学堂毕业者,往往以科学见长,不工文字。此项学生准其仅作科学论说一篇,不必兼作经义”。1909年,规定对留日归来的学生加试日文,以资甄别。

——荆月新《清末留学生选官制度的机制创新及其局限》

◎1872年赴美留学幼童

民国时期官员的选拔制度:南京临时政府时期

期望能根据这种办法最严密、最公平地选拔人才,使优秀人士掌管国家,美国等国家只是将考选制度应用于下级的官吏,且考试之权仍然在行政部之下那权限未免太广,流弊反多,所以必须成了独立机关方得妥当.....将来中华民国宪法,必需设独立机关,专掌考试权,大小官吏必须考试,定了他的资格,无论那官吏是由选举的抑或是委任的,必须合格之人,方得有效。

——《孙中山全集》

中国历代考试制度不但合乎平民政治,且超过现代之民主政治……虽所试科目不合时用,制度则昭若日用。

——孙中山

【合作探究】阅读材料,归纳孙中山的文官选考试思想

吸收科举制度的有益成分

设置独立机关进行管理

需经考试选拔人才,核定资格

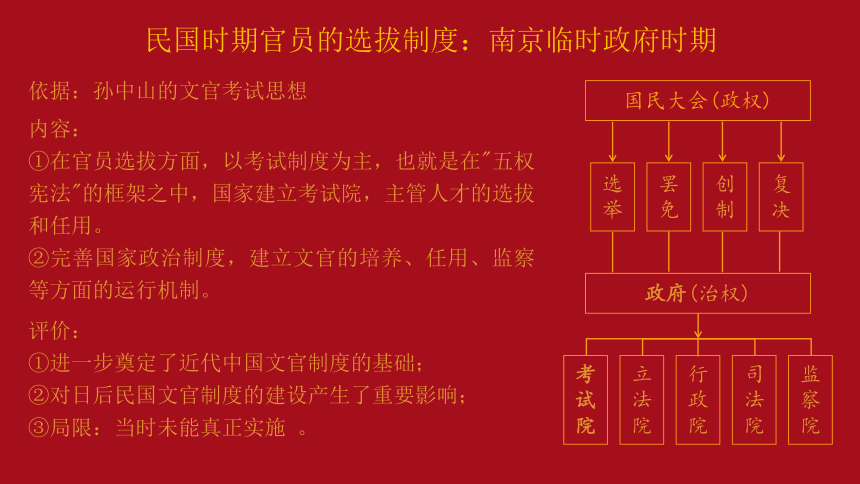

民国时期官员的选拔制度:南京临时政府时期

国民大会(政权)

选举

复决

政府(治权)

考试院

监察院

行政院

立法院

司法院

罢免

创制

依据:孙中山的文官考试思想

内容:

①在官员选拔方面,以考试制度为主,也就是在"五权宪法"的框架之中,国家建立考试院,主管人才的选拔和任用。

②完善国家政治制度,建立文官的培养、任用、监察等方面的运行机制。

评价:

①进一步奠定了近代中国文官制度的基础;

②对日后民国文官制度的建设产生了重要影响;

③局限:当时未能真正实施 。

民国时期官员的选拔制度:北洋政府时期

方式:选拔官员主要采用考试和甄别两种方式。

建立:1913年颁布《文官考试法草案》,标志着文官考试制度的建立。

报考条件 民国男子年满21岁者,得应文官考试,即女子不得参加文官考试。

负责机构 文官考试由政事堂铨叙局负责。

考试类型 文官高等考试、普通考试,司法官考试,知事试验,留学生甄拔考试。

考试

应用范围 已经在文官职位上工作的人

考察内容 检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任

甄别

甄别的意义在于,其是旧人事制度向现代文官制度转变的一个重要措施,用意在于保持行政的连续性与稳定性。

民国时期官员的选拔制度:北洋政府时期

事实上,凡是参加文官考试的人,都是社会地位和经济地位很差的中下层知识分子。正是因为他们的社会地位和经济地位较差,才想通过考试这个途径改变自身现状和自身地位,把文官考试作为工具。然而文官参加文官考试被录取的知识分子得不到任用,而无须参加考试却有社会关系的人,通过各种途径同样可以入仕为宦,官运亨通。尤其是1915年以后推行甄别、甄用制度,更是为上层人士提供了一个冠冕堂皇的借口。

——摘编自尹全海《北洋政府文官考试制度述评》

受北洋政府性质的制约和影响,成为上层人士利用的工具。当然也在一定程度上为中下层知识分子打开了一条上升的途径。

【问题思考】你如何看待北洋政府时期的官员选拔制度?

民国时期官员的选拔制度:南京国民政府时期

1931年南京国民政府的第一届文官高等考试中,有很多妇女报名参加。南京国民政府还在考试中增加了检定考试一项,即没有受到正规学校教育而自学成才的青年,可以参加检定考试,及格后便取得参加高等考试与普通考试的应试资格。……南京国民政府一方面以“致力于国民革命”的年限为资格,使国民党员可以绕开文官考试进入文官队伍;另一方面,规定党义为考试科目,对非国民党员进入政府严加限制。

——《北洋政府与南京国民政府文官考试制度之比较》

【合作探究】阅读材料并结合所学,尝试分析与北洋政府时期相比,南京国民政府的文官考试制度具有哪些特点?

特点:允许妇女参加;相关法规更加详实严密;考试资格的规定更具平等、开放性;具有一定的党派色彩

◎南京国民政府考试院

1930年,南京国民政府成立考试院,着手推行公务员制度。1933年3月,公布《公务员任用法》,标志近代公务员制度初步确定。但是国民政府一面采用公务员制度,另一面限制非国民党员进入政府:一些地方实力派也把公务员制度视为中央政府对地方进行人事渗透、瓦解其统治基础的阴谋,坚决阻挠公务员法的制定和推行。总的来看,公务员制度在抗战之前推行效果相对较好,而到了抗战时期及至解放战争时期则步履维艰,流于形式,甚至是连形式都没有。

——杨学为《中国考试制度通史》、张创新《中国政治制度史》

事实上,国民政府的公务员制度虽规定较详细,却并未能动摇其专制独裁基础,反而在吏治腐败和专制事实面前,徒具形式,得不到严格执行。对此,国民党六届二中全会也不得不指出,"多年来官僚主义早已构成政治上的最大弊害,而以敷衍塞责、假公济私为尤甚"。在当时,对政府官吏的贪污舞弊,不仅"不能批评,且须为之隐蔽"。因此,公务员制度及其有关法律规定多被践踏,成效甚微。

——白钢《政治制度史》

【问题思考】阅读材料,你如何评价南京国民政府时期的官员选拔制度?

更加规范化,制度化

政党保护色彩明显

实行较为艰难,逐渐流于形式

实际作用极为有限

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

建国以后,中国共产党和政府在继承革命战争年代党的十部制度的基础上,借鉴了苏联的一些做法,陆续制定制度和措施,到1956年基本上形成一套系统的干部人事制度,此后直至80年代。

——白钢《政治制度史》

新中国成立后建立的干部制度包含国家干部人事管理体制、原则、机构,以及干部选拔、任用、考核、监督、交流、培训等内容。它是建立在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。

【历史纵横】“干部” 一词是外来语。1949年前在中国共产党领导下的根据地和解放区,“干部”指在共产党和共产党所领导的军队及革命团体中担负一定领导责任的人员,以及在共产党领导的苏维埃政府、边区政府、工农民主政府中担任一定公职的人员。新中国成立后,“干部” 一词的含义变化不大:主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

在此之前的近40年时间里,我国一直实行高度集中统一的人事管理体制,凡由国家财政支付工资、以脑力劳动为主的工作人员,统称为“国家干部”。这支队伍当时有2900万人,机关、企业、事业干部都在里头。

党的十一届三中全会以后,随着国家工作重点的转移、经济体制改革的逐步深入和政治体制改革逐步展开,传统干部人事制度的弊端逐渐暴露。邓小平同志深刻指出:“干部缺少正常的录用、奖惩、退休、退职、淘汰办法,反正工作好坏都是铁饭碗,能进不能出,能上不能下……必须从根本上改变这些制度。”

——中国组织人事报 实习编辑 郑海洋

【问题思考】阅读材料,你如何评价改革开放后对传统人事管理体制的调整?

有利于改变传统干部人事制度弊端;有利于形成能进能出、能上能下、充满活力的用人机制;有利于适应中国特色社会主义现代化建设、实现民族复兴的需要。

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

【自主学习】阅读教材,归纳公务员制度的形成过程

1993年公务员制度开始推行,随后公务员考试录用制度建立。

2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。

2006年1月,《中华人民共和国公务员法》正式实施。

2018年,我国进一步修订和完善《中华人民共和国公务员法》。

年份 招录人数 招聘岗位数 参考人数 报录比

2014 19538 11729 152万 78:1

2015 22249 13475 141万 63:1

2016 27817 15659 140万 50:1

2017 27061 15583 149万 54:1

2018 28533 16144 129万 45:1

【问题辨析】有观点认为现代中国的公务员制度是完全模仿西方文官制度建立的,你如何思考这一问题?

我国公务员制度与西方文官制度的区别:1.不搞“政治中立”。中国公务员必须与党中央保持一致,坚决捍卫和执行党的路线、方针、政策。

2.坚持党管干部。强调坚持党的组织领导,贯彻党的组织路线,保持党对政府重要领导人选的推荐权。

3.不搞“两官分途”。我国公务员制度没有“政务官”和“事务官”的划分。

4.坚持服务于民的宗旨。做人民公仆,为人民办事,对人民负责,受人民监督。

现如今,中国的公务员制度也在吸收中国传统人事制度合理成分和借鉴西方文官制度的基础上得以基本确立,并于2005年颁布《公务员法》,反观我国现行的公务员制度,不仅具有与西方接轨的共性一面,还具有自身不同于西方的个性之处。

——杨延昭《中国公务员制度与西方文官制度比较研究》

我国公务员制度的建立,意味着中国特色的法制化的国家机关人事管理制度的确立,这对于贯彻与实现党的基本路线,促进国民经济和社会发展,建设小康社会与构建社会主义和谐社会都具有十分重要的意义。

1.为坚持党的基本路线提供组织保证。

2.为国家机关的廉政建设提供有效保障。

3.对国家机关的民主化、科学化与法制化建设起了促进作用。

——《浅析中国公务员制度》

即学即练

1.19世纪下半叶,在清政府的倡导、默许下,捐纳入仕成为一种常态。“内则京捐局,外则甘捐、皖捐、黔捐等,设局遍各行省”,捐纳人持有的“原籍地方官查具清白册”可由诸省捐局授权的金融机构代办,“实官执照”由省捐局签发。这表明当时( )

A.君主专制制度受到冲击 B.官僚政治体制面临危机

C.列强入侵制约官僚选任 D.选官用人体制灵活高效

2.从1993年《国家公务员暂行条例》到2005年《中华人民共和国公务员法》颁布,再到2018年对公务员法的修订以及配套法规逐步出台。这些表明我国( )

A.公务员制度的法制化逐步深化 B.公务员队伍的素质得以提高

C.政治体制改革的任务基本完成 D.干部人事制度改革开始推行

3.1941年,陕甘宁边区制定《边区公务员考核奖惩暂行条例》,规定边区公务员考核实行赋分制,工作50分,学习25分,操行25分。考核等级按分数多少定为七等,一等升级……六等降级,七等解职。这些规定( )

A.推动了干部管理的规范化和制度化 B.巩固了抗日民族统一战线

C.反映了品行是考核干部的主要依据 D.扩大了边区政权阶级基础

B

A

A

即学即练

4.1906年,孙中山游历欧美国家后指出:“美国官吏,既有由选举得来,也有由委任得来。从前本无考试的制度﹐所以无论是选举,还是委任,皆有很大的弊端。……将来中华民国宪法,必要设独立机关,专掌考选权。”这说明孙中山( )

A.辩证指出了文官制度的利弊 B.开始改变对西方的盲目崇拜

C.仍然受到传统科举制的影响 D.主张选官权从行政权中独立

5.北洋政府时期,选拔官员主要采用考试和甄别两种方式。甄别主要是指对已经在文官职位上工作的人,通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任。这一方式的主要意图在于( )

A.建立近现代文官制度 B.保持施政的连续稳定

C.选拔德才兼备的官员 D.保证人事制度公正性

6.1981年,中央办公厅印发的《云南民族工作汇报会纪要》提出,要“大力培养一支坚持四项基本原则,忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”。这表明党中央( )

A.把民族地区发展作为中心工作之一 B.对少数民族干部任用注重德才兼备

C.重视优化少数民族干部队伍的结构 D.强调民族团结对国家发展的重要性

D

B

B

THE END

感谢聆听

The selection and management of officials in modern China

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

第二单元 官员的选拔与管理

目录

CONTENTS

晚清选官制度的变革

01

民国时期的官员选拔制度

02

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

03

课程标准:了解中国科举制与西方近代文官制度渊源关系,知道西方近代文官制度的特点。

天下理之最明而势所必至者,如今中国不变法则必亡是已。然则变将何先?曰:莫亟于废八股。夫八股非自能害国也,害在使天下无人才......客谓处存亡危急之秋,务亟图自救之术,此意是也。固知处今而谈,不独破坏人才之八股宜除,与凡宋学汉学,词章小道,皆宜且束高阁也,然而西学格致,则其道与是适相反。

——严复《救亡决论》

材料叙述了作者怎样的观点?

国家需要进行变革,变革方向主要有两个:一个是废八股,废科举,摆脱实际功用较低的文化需要;一个是崇尚发展西方格致之学,推崇实用。

严复的观点反映了当时一批仁人志士对科举等传统制度文化的态度,那么已延续了1000多年的科举究竟会走向何方呢?

晚清选官制度的变革:新旧制度交替

【自主学习】阅读教材,归纳晚清选官制度变革的过程

1898年,维新变法时期清政府增加经济特科,选拔经时济变之才;废八股,改试策论,以时务策命题。

1901年,清政府实行新政,各省书院一律改为大学堂,各府、州、县学改为小学堂,并多设蒙养学堂

1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式形成,学堂选官、留学毕业生选官制度确立。

1905年,光绪帝诏准立停科举之奏,决定自1906年起,所有乡试、会试一律停止,遍设学堂,将育人、取才合于学校一途。

1906年,责成各督抚严饬府、厅、州、县,抓紧于城乡各处遍设学堂,将育人、取才合于学校一途。

【合作探究】阅读教材,归纳科举制度被废的原因

科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,隐我不虞之诡谋,所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——袁世凯等《立停科举推广学校折》

自洋务新政以来,为了适应形式的需要,洋务派引进了大量的西方近代自然科学知识,培养了一大批精通洋务的各种新式人才。这实际上已对只培植官僚的传统教育目标造成冲击。

——《晚清科举革废进程中政学关系的变化》

变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《变法通议》

科举制积弊已久,难以适应新的时代条件

洋务运动引进西学,培养新式人才对传统教育目标的冲击

便于推行新政,培养人才,开通民智,维护清王朝自身的统治

晚清选官制度的变革:学堂选官制度的确立

1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式形成,学堂选官、留学毕业生选官制度确立。

1903年12月,清政府公布了《奏定学堂章程》,即把学校教育分成初、中、高三级,最高一级为通儒院。通儒院或大学毕业生被授予进士功名,高等学堂毕业生授予举人功名,中学堂和高等小学堂的毕业生则可以取得生员(秀才)的功名。新学制颁布前后,国内各类新式学堂如雨后春笋般建立起来。

——章开沅、朱英主编《中国近代史》

(癸卯学制)对学校体系、课程设置、管理通则等做了具体规定。……学制系统与行政系统分开使分工与责权明确,便于学务的发展;……更是直接把“尚武”与“忠君”“尊孔”“尚公”“尚实”定为教育宗旨。

——黄加文、曾绍东《论清末“新政”时期的教育改革及其影响》

晚清选官制度的变革:留学生选官制度的确立

1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式形成,学堂选官、留学毕业生选官制度确立。

从留学生当中遴选官吏是清末“新政”的重要举措。1901年上谕称:留学生“如果学成得有优等凭照回华,准照派出洋学生一体考验奖励,均候置分别赏给进士、举人各项出身,已被任用,而资鼓舞”。1908年奏行《游学毕业生廷试录用章程》,提出“东西国之医科、工科、格致科、农科大学毕业生及各项高等实业学堂毕业者,往往以科学见长,不工文字。此项学生准其仅作科学论说一篇,不必兼作经义”。1909年,规定对留日归来的学生加试日文,以资甄别。

——荆月新《清末留学生选官制度的机制创新及其局限》

◎1872年赴美留学幼童

民国时期官员的选拔制度:南京临时政府时期

期望能根据这种办法最严密、最公平地选拔人才,使优秀人士掌管国家,美国等国家只是将考选制度应用于下级的官吏,且考试之权仍然在行政部之下那权限未免太广,流弊反多,所以必须成了独立机关方得妥当.....将来中华民国宪法,必需设独立机关,专掌考试权,大小官吏必须考试,定了他的资格,无论那官吏是由选举的抑或是委任的,必须合格之人,方得有效。

——《孙中山全集》

中国历代考试制度不但合乎平民政治,且超过现代之民主政治……虽所试科目不合时用,制度则昭若日用。

——孙中山

【合作探究】阅读材料,归纳孙中山的文官选考试思想

吸收科举制度的有益成分

设置独立机关进行管理

需经考试选拔人才,核定资格

民国时期官员的选拔制度:南京临时政府时期

国民大会(政权)

选举

复决

政府(治权)

考试院

监察院

行政院

立法院

司法院

罢免

创制

依据:孙中山的文官考试思想

内容:

①在官员选拔方面,以考试制度为主,也就是在"五权宪法"的框架之中,国家建立考试院,主管人才的选拔和任用。

②完善国家政治制度,建立文官的培养、任用、监察等方面的运行机制。

评价:

①进一步奠定了近代中国文官制度的基础;

②对日后民国文官制度的建设产生了重要影响;

③局限:当时未能真正实施 。

民国时期官员的选拔制度:北洋政府时期

方式:选拔官员主要采用考试和甄别两种方式。

建立:1913年颁布《文官考试法草案》,标志着文官考试制度的建立。

报考条件 民国男子年满21岁者,得应文官考试,即女子不得参加文官考试。

负责机构 文官考试由政事堂铨叙局负责。

考试类型 文官高等考试、普通考试,司法官考试,知事试验,留学生甄拔考试。

考试

应用范围 已经在文官职位上工作的人

考察内容 检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任

甄别

甄别的意义在于,其是旧人事制度向现代文官制度转变的一个重要措施,用意在于保持行政的连续性与稳定性。

民国时期官员的选拔制度:北洋政府时期

事实上,凡是参加文官考试的人,都是社会地位和经济地位很差的中下层知识分子。正是因为他们的社会地位和经济地位较差,才想通过考试这个途径改变自身现状和自身地位,把文官考试作为工具。然而文官参加文官考试被录取的知识分子得不到任用,而无须参加考试却有社会关系的人,通过各种途径同样可以入仕为宦,官运亨通。尤其是1915年以后推行甄别、甄用制度,更是为上层人士提供了一个冠冕堂皇的借口。

——摘编自尹全海《北洋政府文官考试制度述评》

受北洋政府性质的制约和影响,成为上层人士利用的工具。当然也在一定程度上为中下层知识分子打开了一条上升的途径。

【问题思考】你如何看待北洋政府时期的官员选拔制度?

民国时期官员的选拔制度:南京国民政府时期

1931年南京国民政府的第一届文官高等考试中,有很多妇女报名参加。南京国民政府还在考试中增加了检定考试一项,即没有受到正规学校教育而自学成才的青年,可以参加检定考试,及格后便取得参加高等考试与普通考试的应试资格。……南京国民政府一方面以“致力于国民革命”的年限为资格,使国民党员可以绕开文官考试进入文官队伍;另一方面,规定党义为考试科目,对非国民党员进入政府严加限制。

——《北洋政府与南京国民政府文官考试制度之比较》

【合作探究】阅读材料并结合所学,尝试分析与北洋政府时期相比,南京国民政府的文官考试制度具有哪些特点?

特点:允许妇女参加;相关法规更加详实严密;考试资格的规定更具平等、开放性;具有一定的党派色彩

◎南京国民政府考试院

1930年,南京国民政府成立考试院,着手推行公务员制度。1933年3月,公布《公务员任用法》,标志近代公务员制度初步确定。但是国民政府一面采用公务员制度,另一面限制非国民党员进入政府:一些地方实力派也把公务员制度视为中央政府对地方进行人事渗透、瓦解其统治基础的阴谋,坚决阻挠公务员法的制定和推行。总的来看,公务员制度在抗战之前推行效果相对较好,而到了抗战时期及至解放战争时期则步履维艰,流于形式,甚至是连形式都没有。

——杨学为《中国考试制度通史》、张创新《中国政治制度史》

事实上,国民政府的公务员制度虽规定较详细,却并未能动摇其专制独裁基础,反而在吏治腐败和专制事实面前,徒具形式,得不到严格执行。对此,国民党六届二中全会也不得不指出,"多年来官僚主义早已构成政治上的最大弊害,而以敷衍塞责、假公济私为尤甚"。在当时,对政府官吏的贪污舞弊,不仅"不能批评,且须为之隐蔽"。因此,公务员制度及其有关法律规定多被践踏,成效甚微。

——白钢《政治制度史》

【问题思考】阅读材料,你如何评价南京国民政府时期的官员选拔制度?

更加规范化,制度化

政党保护色彩明显

实行较为艰难,逐渐流于形式

实际作用极为有限

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

建国以后,中国共产党和政府在继承革命战争年代党的十部制度的基础上,借鉴了苏联的一些做法,陆续制定制度和措施,到1956年基本上形成一套系统的干部人事制度,此后直至80年代。

——白钢《政治制度史》

新中国成立后建立的干部制度包含国家干部人事管理体制、原则、机构,以及干部选拔、任用、考核、监督、交流、培训等内容。它是建立在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。

【历史纵横】“干部” 一词是外来语。1949年前在中国共产党领导下的根据地和解放区,“干部”指在共产党和共产党所领导的军队及革命团体中担负一定领导责任的人员,以及在共产党领导的苏维埃政府、边区政府、工农民主政府中担任一定公职的人员。新中国成立后,“干部” 一词的含义变化不大:主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

在此之前的近40年时间里,我国一直实行高度集中统一的人事管理体制,凡由国家财政支付工资、以脑力劳动为主的工作人员,统称为“国家干部”。这支队伍当时有2900万人,机关、企业、事业干部都在里头。

党的十一届三中全会以后,随着国家工作重点的转移、经济体制改革的逐步深入和政治体制改革逐步展开,传统干部人事制度的弊端逐渐暴露。邓小平同志深刻指出:“干部缺少正常的录用、奖惩、退休、退职、淘汰办法,反正工作好坏都是铁饭碗,能进不能出,能上不能下……必须从根本上改变这些制度。”

——中国组织人事报 实习编辑 郑海洋

【问题思考】阅读材料,你如何评价改革开放后对传统人事管理体制的调整?

有利于改变传统干部人事制度弊端;有利于形成能进能出、能上能下、充满活力的用人机制;有利于适应中国特色社会主义现代化建设、实现民族复兴的需要。

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

【自主学习】阅读教材,归纳公务员制度的形成过程

1993年公务员制度开始推行,随后公务员考试录用制度建立。

2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。

2006年1月,《中华人民共和国公务员法》正式实施。

2018年,我国进一步修订和完善《中华人民共和国公务员法》。

年份 招录人数 招聘岗位数 参考人数 报录比

2014 19538 11729 152万 78:1

2015 22249 13475 141万 63:1

2016 27817 15659 140万 50:1

2017 27061 15583 149万 54:1

2018 28533 16144 129万 45:1

【问题辨析】有观点认为现代中国的公务员制度是完全模仿西方文官制度建立的,你如何思考这一问题?

我国公务员制度与西方文官制度的区别:1.不搞“政治中立”。中国公务员必须与党中央保持一致,坚决捍卫和执行党的路线、方针、政策。

2.坚持党管干部。强调坚持党的组织领导,贯彻党的组织路线,保持党对政府重要领导人选的推荐权。

3.不搞“两官分途”。我国公务员制度没有“政务官”和“事务官”的划分。

4.坚持服务于民的宗旨。做人民公仆,为人民办事,对人民负责,受人民监督。

现如今,中国的公务员制度也在吸收中国传统人事制度合理成分和借鉴西方文官制度的基础上得以基本确立,并于2005年颁布《公务员法》,反观我国现行的公务员制度,不仅具有与西方接轨的共性一面,还具有自身不同于西方的个性之处。

——杨延昭《中国公务员制度与西方文官制度比较研究》

我国公务员制度的建立,意味着中国特色的法制化的国家机关人事管理制度的确立,这对于贯彻与实现党的基本路线,促进国民经济和社会发展,建设小康社会与构建社会主义和谐社会都具有十分重要的意义。

1.为坚持党的基本路线提供组织保证。

2.为国家机关的廉政建设提供有效保障。

3.对国家机关的民主化、科学化与法制化建设起了促进作用。

——《浅析中国公务员制度》

即学即练

1.19世纪下半叶,在清政府的倡导、默许下,捐纳入仕成为一种常态。“内则京捐局,外则甘捐、皖捐、黔捐等,设局遍各行省”,捐纳人持有的“原籍地方官查具清白册”可由诸省捐局授权的金融机构代办,“实官执照”由省捐局签发。这表明当时( )

A.君主专制制度受到冲击 B.官僚政治体制面临危机

C.列强入侵制约官僚选任 D.选官用人体制灵活高效

2.从1993年《国家公务员暂行条例》到2005年《中华人民共和国公务员法》颁布,再到2018年对公务员法的修订以及配套法规逐步出台。这些表明我国( )

A.公务员制度的法制化逐步深化 B.公务员队伍的素质得以提高

C.政治体制改革的任务基本完成 D.干部人事制度改革开始推行

3.1941年,陕甘宁边区制定《边区公务员考核奖惩暂行条例》,规定边区公务员考核实行赋分制,工作50分,学习25分,操行25分。考核等级按分数多少定为七等,一等升级……六等降级,七等解职。这些规定( )

A.推动了干部管理的规范化和制度化 B.巩固了抗日民族统一战线

C.反映了品行是考核干部的主要依据 D.扩大了边区政权阶级基础

B

A

A

即学即练

4.1906年,孙中山游历欧美国家后指出:“美国官吏,既有由选举得来,也有由委任得来。从前本无考试的制度﹐所以无论是选举,还是委任,皆有很大的弊端。……将来中华民国宪法,必要设独立机关,专掌考选权。”这说明孙中山( )

A.辩证指出了文官制度的利弊 B.开始改变对西方的盲目崇拜

C.仍然受到传统科举制的影响 D.主张选官权从行政权中独立

5.北洋政府时期,选拔官员主要采用考试和甄别两种方式。甄别主要是指对已经在文官职位上工作的人,通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任。这一方式的主要意图在于( )

A.建立近现代文官制度 B.保持施政的连续稳定

C.选拔德才兼备的官员 D.保证人事制度公正性

6.1981年,中央办公厅印发的《云南民族工作汇报会纪要》提出,要“大力培养一支坚持四项基本原则,忠实执行党的方针政策,密切联系民族群众,有现代科学文化知识和各种业务工作能力的民族干部队伍”。这表明党中央( )

A.把民族地区发展作为中心工作之一 B.对少数民族干部任用注重德才兼备

C.重视优化少数民族干部队伍的结构 D.强调民族团结对国家发展的重要性

D

B

B

THE END

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理