高中语文统编版选择性必修上册5.1《论语》十二章 (共111张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册5.1《论语》十二章 (共111张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 21.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-16 21:59:07 | ||

图片预览

文档简介

(共111张PPT)

部编版高中语文选择性必修上册

《<论语>十二章》

第二单元

【导入】

这些耳熟能详的语句,时时在我们的耳畔响起,叩击我们的心扉。在孔子学说和言论的教诲下,我们不断地成长、前行。

今天,让我们继续走近孔子,聆听孔子,一起学习《<论语>十二章》。

“三人行,必有我师焉。”“学而不厌,诲人不倦。”“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

部编教材 语文 选择性必修上册 第二单元

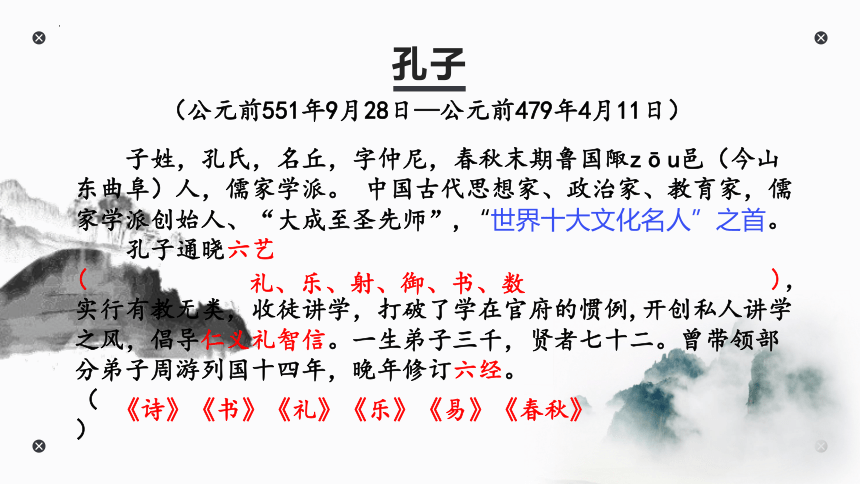

孔子

(公元前551年9月28日—公元前479年4月11日)

子姓,孔氏,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国陬zōu邑(今山东曲阜)人,儒家学派。 中国古代思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人、“大成至圣先师”,“世界十大文化名人”之首。

孔子通晓六艺( ),实行有教无类,收徒讲学,打破了学在官府的惯例,开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。一生弟子三千,贤者七十二。曾带领部分弟子周游列国十四年,晚年修订六经。

( )

礼、乐、射、御、书、数

《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》

知人论世

知

孔子:

是一个志在报国却又无人重用的闲人,

又是一个周游列国、苦寻门路的忙人,

更是一个到处碰壁、从不回头的强人。

孔子一生大体可分为五个阶段:

(1)30岁前,位卑而能“鄙事”,有志于学。

(2)30—50岁,欲仕不能。

(3)50—55岁,在鲁从政。

(4)55—68岁,周游列国,历尽艰辛。

(5)65—73岁,安居鲁国,办教育,理六经。

孔子

是一个志在报国又无人重用的闲人,

又是一个周游列国、苦寻门路的忙人,

更是一个到处碰壁、从不回头的强人。

知人论世

知

孔子是儒家创始人,他的思想核心是“仁”“礼”

仁--伦理道德范畴(道德规范,对个人而言)

孔子的“仁”就是“爱人”,是推己及人的忠恕之道。

以“忠”“恕”二字概括“仁”的涵义,是比较接近原意的。忠恕之道,就是“己所不欲,勿施于人”。

礼--实现“仁”的重要手段(政治秩序,对国家而言)

孔子主张礼治,反对法治。

礼的意义在古代甚为广泛,指国际间交际的礼节仪式,贵族的冠、婚、丧、祭、餮tiè等典礼,包括政治制度、道德规范等。

知人论世

知

在教育方面,孔子主张“有教无类”“因材施教”,根据不同的对象确定不同的教育内容,也注重身教,要求自己“学而不厌、诲人不倦”。

在政治方面,孔子提出实行德政,反对统治者无节制地剥削人民。

在品德方面,他主张“宽、耻、信、敏、惠、温、良、恭、俭、让”等。

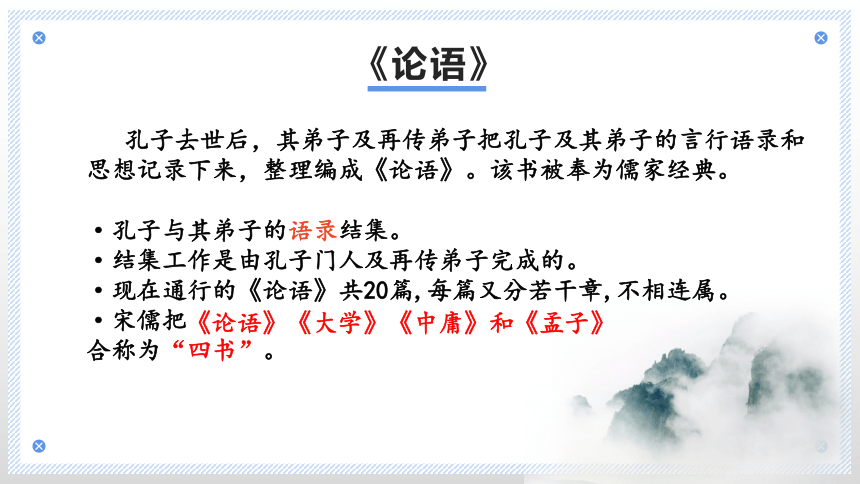

《论语》

孔子去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成《论语》。该书被奉为儒家经典。

·孔子与其弟子的语录结集。

·结集工作是由孔子门人及再传弟子完成的。

·现在通行的《论语》共20篇,每篇又分若干章,不相连属。

·宋儒把 合称为“四书”。

《论语》《大学》《中庸》和《孟子》

其体式归纳起来有:

●语录体(也可称格言体),仅指明是孔子的话,不写出说话的环境(包括说话的对象),内容大多是关于学习、道德修养、为人处事的一般原则;

●对话体,记录孔子对弟子(或其他人)的问题所作的回答,它写出了提问者的原话,但没有写谈话的背景;

●叙事体,其中多少有一点情节,但也往往是以记录孔子的话为主。

另:每章的篇名都取第一句话的开头两个字。

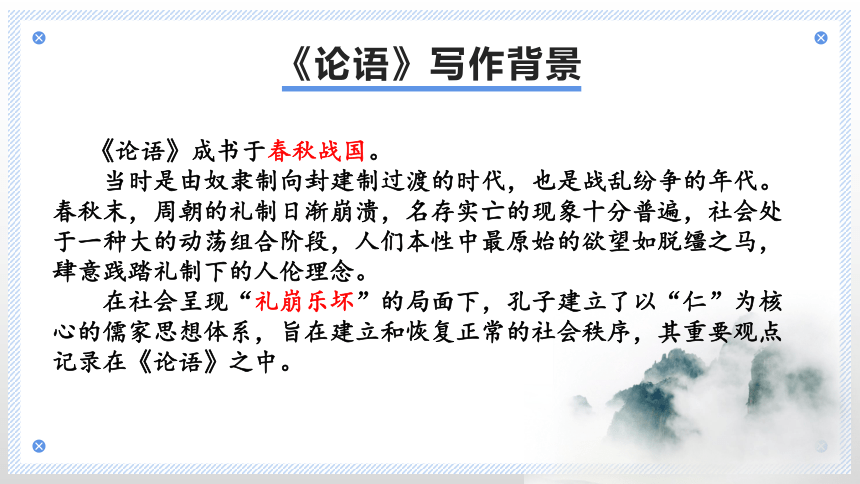

《论语》写作背景

《论语》成书于春秋战国。

当时是由奴隶制向封建制过渡的时代,也是战乱纷争的年代。

春秋末,周朝的礼制日渐崩溃,名存实亡的现象十分普遍,社会处于一种大的动荡组合阶段,人们本性中最原始的欲望如脱缰之马,肆意践踏礼制下的人伦理念。

在社会呈现“礼崩乐坏”的局面下,孔子建立了以“仁”为核心的儒家思想体系,旨在建立和恢复正常的社会秩序,其重要观点记录在《论语》之中。

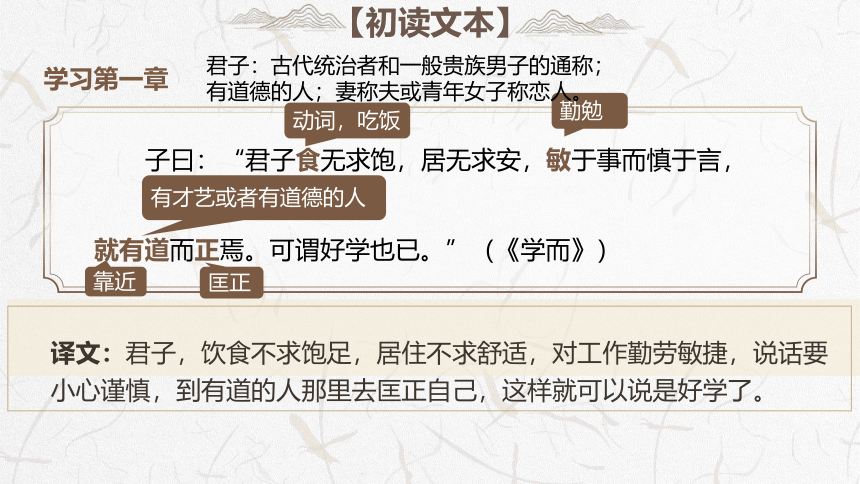

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”(《学而》)

译文:君子,饮食不求饱足,居住不求舒适,对工作勤劳敏捷,说话要小心谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样就可以说是好学了。

动词,吃饭

勤勉

有才艺或者有道德的人

【初读文本】

学习第一章

靠近

匡正

君子:古代统治者和一般贵族男子的通称;

有道德的人;妻称夫或青年女子称恋人。

【赏析】

本章讲的是君子的日常言行的基本要求。孔子认为,作为一个君子,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,他在工作方面应当勤劳敏捷,谨慎小心,而且能经常检讨自己,请有道德的人对自己的言行加以匡正。不去追求物质享受,不贪图安乐,把注意力放在做有意义的事情上面,追求真理。既有勤奋的精神,又有高明的方法,才可以算作是热爱学习。这是孔子对学生的教诲,也是孔子一生求学精神的真实写照。

孔子认为,君子要善于抵制物欲,要尽可能地把精力用于追求理想和真理上。人活着不仅仅为了求得饱暖安逸,还应该有一种对理想的追求精神。有了这样的理想,就不应再沉溺于物质的欲望,要有克制自己的能力,把对物质的追求提升为对真善美的追求,以及精神的独立上来。这样就不会去计较私欲得失,蝇营狗苟,而会敏于事而慎于言,使自己的内心清澄,去接近有道之人来匡正自己。

文本探究

【思考1】研读第一章

原文:子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”(《学而》)

活动二:问题探究

1.概括主题。

明确 从“好学”的标准出发,讲的是君子日常行为的准则。

孔子认为,君子要善于抵制过分的物欲,要尽可能地把精力用于追求理想和真理上。人活着不仅仅为了求得饱暖安逸,还应该有一种对理想的追求精神。通过不断地去接近有道之人来匡正自己。

2. 分析本章说理的特点。

明确 以具体的行为要求来说理,深刻而平实。

子曰:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也。”(《论语·雍也》)

一个人能否成为仁人,取决于自己的主观努力。生而知之者为少数,后天的学习成为人们提高自身修养,进而达到理想境界“仁”的重要途径。

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

排除干扰:物质条件上不追求安逸与享受

实践锻炼:言行上做事敏捷,说话谨慎

虚心请教:不断向有道德的榜样人物学习,匡正自身行为

子曰:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也。”

(《论语·雍也》)

淡泊自守,安贫乐道

我们在此前就曾讲过,孔子最为得意的弟子便是颜回,他觉得颜回不但好学还能将心思长时间置于仁义之中。在本章中,孔子对颜回能够做到淡泊自守很是高兴,尤其是在贫困的环境下,他依然不改其道,显得悠然自得。夫子此言既是对颜回的肯定,也是对他的褒扬。颜回所表现出来的人生态度,值得我们深思和学习。

按照孔子所说,颜回用粗陋的竹器吃饭,用瓢来喝水,还住在非常简陋的房子里面,到了这种地步,若是一般人早就受不了了。但是,颜回仍然能够保持着心中的快乐,不改乐道之志。对颜回来说,富贵不是其所求,仁道才是其所愿!生活的好坏,根本就无法改变其内心坚定的志向。正因为如此,他对待贫穷的态度是很坦然的,从不怨天尤人。再说,能够真诚地面对自己生命,快乐是由内而发的,没有人可以将它夺走。如果将自己的快乐建立在物质的享乐上,当外在的物质改变或消失时,其内心也会受到影响,这并不是真正的快乐。

淡泊自守的前提是超越荣辱,做到“闲看庭前花开花落,笑看天上云卷云舒”。倘若心为物役,整日里患得患失,只会在悲观和绝望的情绪下丧失心智。更何况人生之路也不会是条坦途,举步维艰亦是在所难免。人生不如意事常八九,对此大家不必耿耿于怀,与其这样庸人自扰,还不如常想些人生中那一二分的庆幸与如意。这样一来,就能渐入淡泊之境,长守其乐而不改。

苏东坡曾说过,“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,不圆满是整个人类社会乃至整个自然界的惯常现象。人们在春风得意的顺境之时,应当做到淡泊自守,不能忘乎所以,否则只会乐极生悲。而在我们身处凄风苦雨的人生逆境时,更需守正自身,不能自甘堕落,应当平心静气地坦然处之。有些时候,失去了并不一定就是损失,也可能是获得。

颜回的穷与别人也有所不同,因为他只是生活上贫穷而已,思想上并不匮乏。而有些人不但生活上穷,思想上也不富裕,而且,他们对待贫穷的态度本身就有问题。这些人在摆脱贫穷的道路上,可以说是无所不用其极,只要能够攫取财富,其他的就无所谓,结果就将自己仅有的那点幸福与快乐也损耗殆尽。这些人虽然在物质上得到了享受,但在心灵上却空虚了起来,生活也失去了它应有的意义。因此,同样是穷,别人只会千思万虑而“不堪其忧”。颜回虽穷,但心中有道,穷且益坚。

真正有修养、有道德的人,他们不会因外在环境而改变。在他们眼中,越是简单的生活就越容易找到快乐。倘若人们想要追求物质上的享受,就必须面对各种精神和生活上的压力,在过重的精神负担之下,只会令人苦不堪言。反观那些心怀大道、视功名利禄如浮云、不醉心于物质享受的人,生活得就很轻松自在,这就是境界上的差别。

一词多义——道

道路。 若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困。《烛之武退秦兵》

途径、方法。 行军用兵之道,非及向时之士也。《过秦论》

风尚。 师道之不传也久矣。《师说》

道义。 伐无道,诛暴秦。《陈涉世家》

思想,学说。 于是废先王之道,焚百家之言。《过秦论》

天道,自然的规律。 臣之所以好者道也,进乎技矣。《庖丁解牛》

学说,主张。 道不同,不相为谋。《卫灵公》

取道。 从郦山下,道芷阳间行。《鸿门宴》

说,讲。 何可胜道也哉!《游褒禅山记》

子贡问君子,子曰:“先行其言而后从之。”(《论语·为政》)

说得好不如做得好

在孔子的弟子中,子贡在“言语”一科中,这也说明了子贡本人在言辞方面是比较擅长的。子贡虽然善辩,但是也有言多失礼的地方。孔子在此处的这番言论,意在教育子贡,说得再好都不如做得好更让人信服,这也是孔子“因材施教”的典例。

“先行其言而后从”的意思是说,君子应先做后说,不能眼高于顶。说得再好而不付诸行动,属于本末倒置的行为,这种人永远也成不了君子。这些人大多是些言语上的巨人,行动上的矮子,有点小成绩就沾沾自喜,进而说些大话空话,最终一事无成。在孔子眼中,君子就是有德行的人、为学之人。他们会先将自己的想法付诸于实践,等到自己成功之后,才会告诉别人自己当初的想法。比方说君臣父子之道,仁义礼智信之德,在讨论这些之前,只有自己先做到了,才能挺直腰板讲给别人听。有着这种先做后说的行为的人,就是实实在在的君子。

对言行次序,荀子作过总结,即:口能言之,身能行之,国宝也。也就是说只有能说能干的人,才是国家的栋梁之才。只要是自己提倡的,就应该事事走在前,干在前,身体力行,这样才能做好别人的表率。考察孔子本人的做法,不难发现,他在教育弟子的时候,就注意行在言先,所以,他的“身教”明显多于“言传”。

但是,如何才能做到敏于行而慎于言,成为真正的君子呢?首先应当避免说大话,以免放出去了豪言,到头来只是让人“虚惊”一场,光说不练可不是真把式。其次,注意保证自己的言行前后一致,倘若言行不一,也很容易失信于人,也不能成为真正的君子。话又说回来,若想保证言行的一致,还是等做了之后再说才是最保险的办法,即便结果不尽如人意,但也不会落得失信于人的地步。因为事实摆在眼前,就是最有说服力的证据。

在现在的社会中,大家可能经常会碰到一些能说会道的人,在初次接触的时候,大家可能觉得他们很不错,觉得对方挺会说话的,而且分寸也把握得很好。但是,经过一段时间以后,你会发现对方只是嘴上功夫了得,若是论起实干的话,基本上就看不到他们的影子,这种人的行径就是巧言令色,与君子之为也相差甚远。

一个能说会道的人,有时固然能够受到大家的欢迎。但是,人活在世上,不可能靠耍“嘴皮子”生活下去,要能说更要会做、肯做,这样才是长久之计。孔子的这段话虽然是在教育子贡,其实也是在告诫为政者,应当多为老百姓做些实事,不要总是做些表文章,用些好话糊弄老百姓。只有做了才是最有力的证据,才能让老百姓信服。

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)

译文:一个人如果没有仁德,会怎样对待礼制呢?一个人如果没有仁德,会如何对待乐制呢?

表假设,如果

怎样/如何对待

【初读文本】

学习第二章

礼和乐都是外在的表现形式,它们的核心都在于仁爱之心。礼讲谦让敬人,乐须八音和谐,无相夺伦。一个人没有仁的本质,则无谦让敬人、和谐无夺等美德,即便行礼奏乐,也不具有实质意义。所以,人而不仁,礼对他有什么用?人而不仁,乐对他有什么用?这里即是说不仁之人,是用不了礼乐的。

【赏析】 礼与乐都是制度文明,而仁则是人们内心的道德规范,是人文的基础。所以,乐必须反映人们的仁德。乐是表达人们思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。礼与乐都是外在的表现。这里,孔子指出礼、乐的核心与根本是仁,没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从礼乐制度的角度出发,点明“仁”的核心价值地位。

2. 分析本章说理的特点。

明确 以回环往复的叠句造势,突出“仁”在礼乐中的重要性。

【解读】

“礼”代表着一种修身与治国相结合的文化精神,它不仅是政治伦理和社会伦理的具体体现,还是治理国家的重要依据。孔子一直主张以礼治国,即利用礼乐规范君臣和官民的行为,让每个人都各安其位,做自己该做的事情。尤其是作为下属,千万不能越礼行事,否则就是对君上的不敬,就是以下犯上的僭越行为。如果任由这种僭越行为泛滥,社会秩序必将受到严重破坏,社会将陷入混乱。

【拓展】

孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也 "

【注释】

①季氏:季孙氏,鲁国大夫。

②八佾(yi):古代奏乐舞蹈,每行八人,称为一佾。天子可用八佾,即六十四人:诸侯六佾,四十八人;大夫四佾,三十二人。季氏应该用四佾。

③忍:忍心,狠心。

【翻译】孔子谈到季孙氏说:“他用天子才能用的八佾在庭院中奏乐舞蹈,这样的事都狠心做得出来,还有什么事不能狠心做出来呢 "

“礼”代表着一种修身与治国相结合的文化精神,它不仅是政治伦理和社会伦理的具体体现,还是治理国家的重要依据。孔子一直主张以礼治国,即利用礼乐规范君臣和官民的行为,让每个人都各安其位,做自己该做的事情。尤其是作为下属,千万不能越礼行事,否则就是对君上的不敬,就是以下犯上的僭越行为。如果任由这种僭越行为泛滥,社会秩序必将受到严重破坏,社会将陷入混乱。

为了正确理解孔子思想,有必要对“八佾舞于庭”作出解释。在西周时期,贵族享用乐舞的等级,有着明确的规定,即:天子礼乐用八佾,诸侯六佾,大夫四佾,不得擅自越级。由于鲁国公侯是出自周王室的贵胄,可享天子礼乐,但因等级不同,同样有着严格的区别。如此一来,这句话的意思就非常明显了,作为大夫的季氏,竟然公开在家中使用天子礼乐,这种行为就是典型的无视王权和君权的僭越。因此,高度崇尚礼制的孔子才出奇地愤怒,发出“是可忍孰不可忍”的呼声,要求严惩这种行为。

由于礼在政治运作和社会生活中的重要作用,所以,历朝历代都十分重视礼制,对于越礼行为严加惩罚,以保证政局和社会稳定。如果有做臣子的胆敢使用天子礼仪,那就是大逆不道,视同谋反。比如,西汉名将周亚夫就是因越礼招祸。周亚夫虽然贤能,并且立有大功,但由于对皇帝不够恭顺,所以汉景帝对他非常不满。汉景帝赏赐给他酒菜,桌上只放了一大块肉,但没给他准备筷子。周亚夫认为皇帝是故意难为自己,就生气地对侍者发火,这种失礼行为坚定了景帝决定除掉他的决心。后来,周亚夫的儿子给他买了五百件皇宫御用盔甲盾牌,准备将来给父亲殉葬。有人对周亚夫父子不满,就向皇帝告发周亚夫,说他购买兵器准备反叛。周亚夫本无反叛之心,但这种僭越行为却解释不清,对他心怀不满的汉景帝便借机将他下狱。作为一代名将,周亚夫不堪狱吏凌辱,在狱中绝食而死。再如唐代李辅国,仗着手握重兵,竟然矫诏率军软禁唐玄宗。后因拥戴唐代宗有功,对皇帝说“大家但内里坐,外事听老奴处置”。他的僭越行为,令代宗忍无可忍,派人把他刺杀。

在国家政治上,如果没有礼制约束,就会发生职责不清、政出多门、执行不力、推诿扯皮等种种现象,严重阻碍政治秩序正常运行,使政府和社会陷入混乱。而且,上级的越礼行为,很容易被下级模仿,这会使秩序更加混乱,乃至崩溃。

孔子的这种思想,放到现在同样也很实用。作为古代特有的制度,礼制已经不复存在,但是,礼制的精神仍有价值。现在,无论是政府、社会组织还是企业,都有着各种规章制度,明确各职各人的权责,这便是现代的“礼制”。只有严格遵守这些规章制度,组织和企业才能有效运作并产生效率,否则必败无疑。比如,作为员工或是中下级管理者,就应当服从上级的安排,不能越级行事,否则整个公司或者单位就要乱套了。而且,这种行为很容易被上级误解,严重影响事业发展。因此,无论是从政还是做公司职员,只有谨守本分,做好自己该做的事情,才能受到领导的青睐,保证社会或工作的稳定。

《八佾yì》)

礼与仁之间是一种怎样的关系?

礼“辨异”,即区分等级,使各阶层有序,有序则不乱;乐“统同”,即抒发情感,使情绪得以纾解,促进社会和谐。而“仁”又是礼乐制度的基础,一个人如果内心不仁爱、善良,他会怎样对待礼仪制度,怎样对待音乐呢?

由此可见,仁是礼乐的基础,礼乐是仁的表现,二者互为表里,不可分割。

在孔子看来,“礼”和“仁”是什么关系?

仁是礼乐的基础,礼乐是仁的表现,二者互为表里,不可分割。

仁

礼

乐

外在表现

内在核心

礼:区分等级,使各阶层有序,有序则不乱;

乐:抒发情感,使情绪得以纾解,促进社会和谐。

一词多义——何

什么。 大王何来操?《鸿门宴》

为什么。 安陵君不听寡人,何也?《唐雎不辱使命》

怎么。 君美甚,徐公何能及君也?

何等,多么。 隐隐何甸甸,俱会大道口。《孔雀东南飞》

名词作状语,在早上、在晚上

知道、懂得真理

【初读文本】

学习第三章

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

译文:早晨得知真理,让我当晚死去都可以。

【赏析】 这一段话在后世常常被追求真理的人所引用。真理,是每个仁人志士矢志不渝的追求目标,哪怕要付出生命的代价。人类之所以有别于动物,在于人类能认识世界,能掌握自然规律,并能利用掌握的规律为人类的生产生活服务,所以“闻道”很重要。领悟了生活的真谛、宇宙中的真理,纵然朝闻夕死,亦会觉得心满意足,不虚此生,否则纵然高寿八百年,不得闻道,亦枉然为人。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从对待“道”的态度出发,讲明懂得了仁义的道理,就该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。而这里的“道”不是一般的道理,而是特指儒家的“仁义之道”。

2.分析本章说理的特点。

明确 言简意赅,以浪漫主义的表现手法,突显对了解“仁义之道”的重视。

《里仁》

学

这句话体现了孔子对于“真理”具有怎样的态度?

“道”特指儒家的“仁义之道”。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。这是孔子的道德价值观,阐述了孔子执着追求真理的精神,以及为追求真理而献身的牺牲精神。

朝闻夕死

比喻对真理或目标的追求,非常热切。

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。(《里仁》)

译文:君子懂得的是道义,小人懂得的是利益。

明白,知晓,这里也可译为“懂得”

【初读文本】

学习第四章

【赏析】 本章从义利的角度来区别君子与小人。君子对于任何事情总是先辨明是非,小人对于任何事情总是先计算利害。君子小人用心不同,所以他们所明白、知晓的必然不同。

“利”要服从“义”,要重义轻利。

“君子喻于义,小人喻于利”是孔子对后世影响较大的一句话。但后人理解成,把追求个人利益的人视为小人,这样就把“义”与“利”完全对立起来,非此即彼,陷于片面,这显然与孔子的思想是违背的。

有人以“君子喻于义,小人喻于利”为例,说孔子“主张义利对立,尚义排利“。结合下列孔子的言论,你是否认同上述观点。

子曰:“富与贵,是人之所欲也。不以其道得之,不处也。”(《里仁》)

子曰:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。”(《述而》)

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》)

子曰:“邦有道,贫且贱焉,耻也;邦无道,富且贵焉,耻也。”(《泰伯》)

子曰:“见利思义,见危授命,久要不忘平生之言,亦可以为成人矣。”(《宪问》)

子曰:“富与贵,是人之所欲也。不以其道得之,不处也。”(《里仁》)

子曰:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。”(《述而》)

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》)

子曰:“邦有道,贫且贱焉,耻也;邦无道,富且贵焉,耻也。”(《泰伯》)

子曰:“见利思义,见危授命,久要不忘平生之言,亦可以为成人矣。”(《宪问》)

“义”是孔子行事的准则与先决条件,孔子尚义。

子曰:“富与贵,是人之所欲也。不以其道得之,不处也。”(《里仁》)

子曰:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。”(《述而》)

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》)

子曰:“邦有道,贫且贱焉,耻也;邦无道,富且贵焉,耻也。”(《泰伯》)

子曰:“见利思义,见危授命,久要不忘平生之言,亦可以为成人矣。”(《宪问》)

孔子承认追求富贵是人的共性,求“利”本身无不妥。孔子并不排利。

有人以“君子喻于义,小人喻于利”为例,说孔子“主张义利对立,尚义排利“。结合下列孔子的言论,你是否认同上述观点。

利——合义之利,不义之利

主张大胆追求“合义之利”,坚决摈弃“不义之利”

孔子义利观:重义不轻利,尚义不排利,见利先思义。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从人的价值标准的角度出发,指出了君子与小人在人生价值和追求上的不同,道德高尚者只需晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害。君子于事必辨其是非,小人于事必计其利害。君子建立起了自己的内心标准——义,以此作为自己的行为标准。小人以外在的东西作标准、作参照,并且主要以利来衡量。

2.分析本章说理的特点。

明确 通过“君子”与“小人”的对比,强调了“义”对于君子,对于品格的重要性。

《里仁》

学

君子与小人在“义利观”上应该有什么不同?

从人的价值标准的角度出发,指出了君子与小人在人生价值和追求上的不同,“利”要服从“义”,要重义轻利。

在道义和利益的取舍上,君子更重视道义,而小人更注重利益,对义和利不同的认识是君子和小人的区别。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。” (《里仁》)

译文:见到贤人,就应该向他学习、看齐,见到不贤的人,就应该反省自己有没有与他相类似的错误。

形容词用作名词,贤者,有贤德、有才华的人。

方位名词作状语,在心里

形作动,看齐

【初读文本】

学习第五章

【解读】省心向善去恶 自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自己,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。说明了在一个人完善自己的人格和学问,提高道德修养的过程中,自省的重要作用。

“三人行,必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之”。也是此意。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从学习的方法和心态的角度,点明人要虚心学习,善于反省己身,取长补短。

2.分析本章说理的特点。

明确 通过辩证的分析对待“贤”与“不贤”的态度与做法,点明了人不断前进的方法。

这句话反映了孔子的什么思想?

见贤思齐、自我反省是道德修养的一种方法。见到强于自己的人,要向他学习,努力向他靠齐;见到不如自己的人,要反省自已哪些地方还有欠缺,只有这样才能不断完善自已。

经常反省自已,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。

虚心学习,以人为鉴,取长补短。

自我反思,自我完善,终身学习。

《里仁》

学

省心向善去恶

自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自己,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。《论语·为政》篇中提到,曾子每日“三省吾身”,在此孔子又提出了“见贤思齐,见不贤内自省”的修养方法,就是为了说明在一个人完善自己的人格和学问,提高道德修养的过程中,自省的重要作用。

在人的一生中,重要的不是你能做出什么伟大功业,而是能否战胜自己。战胜自己,就是促使自己内心向善力量的增长,去除心中的不良念头,塑造和重建自己的人格,而要做到这一点,没有自省是办不到的。自省的方法很多,比如慎独和曾子的三省吾身,这两个方法都注重内在的感悟。而孔子这里提出的方法则是由外而内,避免了独坐枯思可能带来疲倦和迷茫,从而使自省变得生动和活泼起来

据史载,苏轼在年少的时候,他的母亲程氏教他读《后汉书》。当读到《范滂传》的时候,苏轼为范滂母子大义凛然的精神感动,就问自己的母亲说:“如果有一天,我做官成了范滂,那母亲将如何呢?”程氏回答说:“你要是能像范滂一样为国尽忠,我难道不能像范滂的母亲那样吗?”范滂是东汉名士,因清廉正直而得罪权贵。第二次党锢之祸时,十常侍诬陷范滂,下令将他逮捕。许多人劝范滂逃走,不少地方官甚至有意纵放。但是,范滂的母亲却劝他学习李膺,慷慨赴义。苏轼母子这番对话,就是典型的见贤思齐。也正因为有这样向善自省的修为,苏轼后来才成为一代贤士。

见贤思齐,是寻找一个进德修身的人生榜样;而见不贤内自省,则是找一个反面典型。以正面形象作指引,以反面教材作镜鉴,不失为自我修养的捷径。其实,一个人起点低并不可怕,可怕的是没有积极进取的精神;人有缺点或者过失也不可怕,可怕的是满身错误而不知。面对我们自己的种种不足或过失,如果能够正视它、改正它,就没有什么可担忧的了。正如希腊哲学家德谟克利特所说的那样:“追悔可耻的行为就是对生命的拯救。”什么叫追悔,说白了就是正视自己的错误、进行自我反省。

但是,在现实生活中,有些人非但不能自省,还自欺欺人,觉得都是别人的过错,自己只是受到了牵连而已。对于这种人而言,他们很难会正视自己的错误,更不希望有人将他的缺点给揭露出来。对于别人的批评,大多会采取文过饰非,一副无所谓的态度,这就像已经发现了堤坝上的裂缝,却不进行修补,只是在上面涂上一点水泥将缝隙掩盖住。从表面上看,堤坝仍是完美无缺的,但在洪水猛烈地冲击下是坚持不了多久的。

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。” (《雍也》)

译文:质朴(内容)胜过文采(形式),就会显得粗野简陋;文采胜过质朴,就会显得浮华虚夸。只有文采和质朴配合适当,这样才是君子。

质朴、朴实

华美、文采

粗野、鄙俗

虚饰,浮夸

文质兼备、配合适当的样子

【初读文本】

学习第六章

【赏析】 这是孔子的传世名言。它高度概括了文与质的合理互补关系和君子的人格模式。文与质是对立统一、相辅相成的。未经加工的质朴是朴实淳厚的,但容易显得粗野。后天习得的文饰,虽然华丽可观,但易流于虚浮。质朴与文采是内容与形式的关系,是同样重要的,只有文、质双修,才能成为合格的君子。孔子的文质思想经过两千多年的历史实践,成为中国人“君子”形象最为鲜明的写照,对后世产生了深远的影响。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从“文”与“质”在君子成才过程中的辩证关系的角度出发,点明文质不可以相胜,就是指它们要均衡,哪个都不能够过多。君子就是要做到“文”与“质”的平衡。

2.分析本章说理的特点。

明确 明确清晰,言简意赅。

《雍也》

学

我们应该如何理解“文”与“质”的关系?

从个人修养的角度来理解,“质”是指质朴的品质,“文”则是指文化的修养。那么,“质胜文则野”就是指一个人没有文化修养就会显得很粗俗;“文胜质则史”就是指一个人过于文雅就会显得浮夸和虚伪,注重繁文缛节而不切实际。所谓“百无一用是书生”,就是典型的“文胜质则史”。所以孔子提倡“文质彬彬”,既要有文化修养,又不要迷失了本性,只有这样,才能称得上是真正的君子。

余英时《儒家“君子”的理想》

君子的修养有两个部分,一是学习“诗书六艺文”;一是躬行实践。在前一方面,他大概可以和其他的人相比,但在后一方面,他也还没有完全成功。关于“君子”必须兼具此两方面,以下这一段话表示得最明白:“子曰:‘质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。’”(《雍也》)此处的“文”字涵义较广,大致相当于我们今天所说的“文化教养”,在当时即所谓“礼乐”,但其中也包括了学习诗书六艺之文。“质”则指人的朴实本性。如果人但依其朴实的本性而行,虽然也很好,但不通过文化教养终不免会流于“粗野”(道家的“返璞归真”,魏晋人的“率性而行”即是此一路)。相反地,如果一个人的文化雕琢掩盖了他的朴实本性,那又会流于浮华(其极端则归于虚伪的礼法)。前者的流弊是有内容而无适当的表现形式;后者的毛病则是徒具外表而无内涵。所以孔子才认为真正的“君子”必须在“文”、“质”之间配合得恰到好处。

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

译文:有抱负的人不可以不胸怀宽广,意志坚定,因为他肩负着重大的使命(或责任),路途又很遥远。把实现‘仁’的理想看作自己的使命,不也很重大吗?直到死才停止,这不也是很遥远吗?

读书人,士人

停止

志向远大

【初读文本】

学习第七章

意志坚强

【赏析】曾子认为,士人要有着弘大的襟怀,刚毅的品格,才能推己及人,救人救世,进而兼善天下。作为一个知识分子,要为国家、为社会挑起重担,走完历史无穷的路。“任重”所以力量要强,不强就会在半道支持不住;“道远”所以意志要坚决,不坚决就会半途消沉下去,放弃追求。

“仁以为己任”,以仁道自任,要把道德和正义推广到每个人,但是“仁”的实现岂是易事,这是一个需要随着人类社会的发展不断努力的问题。

实现“仁道”的路途是那样的艰难遥远,对个人来说,当然不可能于生前完成这一重任,只有到死后才会停下来。

曾子的这番话,表达了士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气。 将曾子之语作为人生的座右铭,我们在为理想而奋斗的过程中也会从中获得勇气和力量。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从精神状态的角度出发,点明读书人应该具备刚毅的品格,因为只有具备了这种品格才可以接受重任,才能够不不半途而废,才可以实现自己的理想。而“仁”应该是读书人毕生追求的目标。实现仁道是漫长而艰巨的。作为一个有理想、有抱负的人,应当勇于担当时代的重任,坚毅刚强,戮力奋斗。表达了士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气

2.分析本章说理的特点。

明确 运用双重否定和反问句的形式,增强语气。

使命,任重而道远

本章中曾子所言,是在我国文化史上影响深远的名言。后世无数的仁人君子,无不以此言激励自己,投身到治国平天下的伟大追求中。要想准确理解这段名言的深刻含义,必须对其中的关键语句进行解读。

首先我们要知道,这句话的主语是谁。曾子明确说是士人,那么士人具体指什么样的人呢?在这里,曾子所言的“士”应当是儒家之士,也就是我们现在所理解的知识分子。春秋战国时期,士人还只是一个群体,到了后来,士人发展成一个社会阶层。我国古代的社会结构中,一向有“士农工商”四民之说。作为一个人数可观的阶层,士人不治产业。他们以学习儒家理论为工作,以治理国家为己任,进则担任各级官吏,以实现社会大同为终极目标;退则以自己的道德修养教化百姓,影响社会。从孔子的时代起,士人就有着内圣外王的自觉,主动去承担推动国家发展的重任。中国士人阶层的这种精神追求和生活状态与其他社会阶层迥异,这在整个世界上都是绝无仅有的。

承担起这样的历史使命,努力实现大同社会的理想,就是儒家所说的“行仁”。从上面的叙述中不难看出,这个使命何等伟大,这个任务何等艰巨。如果没有高尚的道德、杰出的才能,根本担负不起或不配承担这样的重大使命。所以,曾子才说:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”也就是说,曾子认为,士人要有着弘大的襟怀,刚毅的品格,才能推己及人,救人救世,进而兼善天下。

行仁的使命是这样的伟大,它已经超越了个人名利的范畴,关乎到国家的安危,社会的兴衰。在传统语境里,能决定国运的唯有上天。所以士人的这种追求,是一种体察和贴近天道的自觉,是一种“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的崇高精神境界与使命意识。实现“仁道”的路途是那样的艰难遥远,“非毅无以致其远”,只有经过不息不止的努力和奋斗,才有可能完成。

曾子的这番话,表达了士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气。这样的话,孔子曾经说过,孟子也曾说过,但是他们都没有曾子表达得清晰明确。细品本章的内容,我们就会发现,曾子所述之士的品格,正是中国屹立于世界根基所在。尽管曾子已经故去了二千多年,但后世却有无数的仁人志士继承了这种精神,以天下为己任。为了这份坚定的信念,他们宁愿栉风沐雨,就算是为此而付出生命也在所不惜。这种精神,已经融入炎黄子孙的血脉里,成为中华民族奋发向上的不竭动力。

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

译文:孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土就完成了,这时停下来,是我自己要停下来的。又好比填平洼地,即使只倒下一筐土,(这时)继续前进,是我自己要前进的。”

即使

盛土的竹筐

停下来

填平洼地

【初读文本】

学习第八章

【赏析】在本章中,孔子运用“堆土成山”与“填土平地”这两个比喻,说明了功亏一篑与持之以恒的深刻道理。 做成任何一件大事,都需要一个循序渐进、日积月累的过程。无论是做学问,还是为人处世,除了有明确的目标以外,都应自觉自愿地坚持下去。只有坚持下去,才能积土成山,最终达到成功。否则,就会前功尽弃,功亏一篑,留下终身遗憾。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从人的主观性的角度出发,强调不论做事还是为人,贵在持之以恒,功亏一篑也好,持之以恒也罢,关键都在于自己。

2.分析本章说理的特点。

明确 运用比喻和散句,说理生动自然。

《子罕》

学

这句话蕴含了哪些做事和学习的道理?

孔子用比喻和散句,说明做事不可半途而废。要持之以恒,进退的责任在自己而不在别人。

孔子运用“堆土成山”与“填土平地”这两个比喻,说明了功亏一篑与持之以恒的深刻道理。做成任何一件大事,都需要一个循序渐进、日积月累的过程。无论是做学问,还是为人处世,除了有明确的目标以外,都应自觉自愿地坚持下去。只有坚持下去,才能积土成山,最终达于成功。

否则,就会前功尽弃,功亏一篑,留下终身遗憾。

贵在坚持

做成任何一件大事,都需要一个循序渐进、日积月累的过程。不管是学习也好,修养也罢,抑或是追求成功,除了有明确的目标以外,还要懂得坚持。只有坚持不懈地学习,才能积土成山,最终达于成功。否则,就会前功尽弃,功亏一篑。

在本章中,孔子运用“堆土成山”与“填土平地”这两比喻,说明了功亏一篑与持之以恒的深刻道理。而且,他还一再鼓励自己和学生们,无论是做学问,还是为人处世,都应自觉自愿地坚持下去。如若半途而废,只会前功尽弃,留下终身遗憾。

学问是人类智慧的结晶,是历代智者通过不断追求与探索所得,具有深刻的理论性和永恒价值,学习、理解和把握这些学问,绝不是一朝一夕的事。若想领悟其中的奥妙,就得怀着持久钻研、锲而不舍的精神,方能取得成功。譬如我国著名数学家陈景润,当年他在研究“哥德巴赫猜想”时,不仅遭受到了无尽的讽刺与挖苦,同时还要忍受着身体上的病痛。但他没有放弃,在狭小的房间里,仅凭着一盏昏暗的煤油灯和一支笔,他坚持了下来。在耗尽了几麻袋的草稿纸后,他最终完成了研究,创造了一个震惊世界的奇迹。

不仅在做学问方面如此,对于其他事情也同样适用。愚公为了打开通道,就率领家人进行移山。但这在智叟的眼中,根本就是一件无法完成的任务。可是,愚公却坚守着“子子孙孙,无穷匮也,而山不加增”的信念,相信自己坚持下去,定能搬走大山。后来,愚公的精神感动了神明,在他们的帮助下,成功移走了两座大山。

与做学问和做事相比,孔子更看重的其实是提高个人修养,他的这个比喻也是强调修身进德,要持之以恒,不可须臾停步。提高修养要比做一件事难得多,也比做学问难得多,因为道德的提高没有止境。漫漫人生路,不知何时才能达于仁境,这种感受很容易让人懈怠。所以,有的人刚刚起步,便因看不到目标放弃了;有人走到半道,因为坚持不住放弃了,真正像孔子那样,修成纯粹美德的没有几人。从这个意义上说,追求仁道的人生路,很像西天取经的唐三藏,途中有何止九九八十一难。不要说心起恶念,即便是一念偏私,也会有损道德。在外人面前做得再好,在暗室心生邪念,也是不道德。通常,大家说起修养来总是轻飘飘的,不知何其难哉。孔子之所以说仁道难修,原因盖在于此。通观《论语》,被他认可达到仁境的,也只有尧、舜、禹、文王、周公数人而已。

在强调贵在坚持的同时,孔子的话还有另外的用意。其中“止,吾止也”“进,吾往也”是在提醒我们,是否追求仁道、坚持不懈,主动权完全在自己手里,最根本的还是我们自己,与他人毫无关系。儒家强调“我命在我不由天”,便关注人的这种自主性。

贵在坚持的道理很简单,只是能够做到的人少之又少。在现实生活中,我们经常可以看到这样的人,他们在行动之初,总是雄心勃勃,一副不达目的誓不罢休的模样。可是,当他们稍遇阻挠之时,其信心就立刻动摇起来,往往会半途而废,令之前的努力全都化为泡影。究其根本,还是因缺乏坚韧不拔的毅力和决心所致。因此,无论做任何事情,只有全身心地投入其中,不畏艰苦,才能有所收获。“骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。”只要能够坚持下来,就是成功。

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。” (《子罕》)

译文:有智慧的人不会被迷惑,有仁德的人不会忧愁,勇敢的人无所畏惧。

同“智”

……的人

【初读文本】

学习第九章

【赏析】《礼记·中庸》说:“知、仁、勇,三者天下之达德也。”孔子希望自己的学生能具备这三德,成为真正的君子。这里孔子说的"知者不惑"的"知",也等于佛学中智慧的"智",而不是聪明。真正有智慧是对于事物的内在根本或规律了然于心,所以什么事情对于他当然没有了疑惑。仁者,是做到了仁,已经仁在心中的人, 当他心怀天下,爱人济众,他再也不会因他个人的境遇而忧愁,不会因受环境动摇。有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不惧。

古人认为,君子有三种基本品德——仁爱、智慧和勇敢。孔子说:“仁者不忧,智者不惑,勇者不惧”,也就是说人如果有着一颗博爱之心,有着高远的人生智慧,有着勇敢坚强的意志,那么他就必然会具有良好的心理和精神状态,从而心底宽广、胸怀坦荡。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从“智、仁、勇”的道德范畴出发,点明一个人要达到完美的人格修养,智、仁、勇缺一不可。

2.分析本章说理的特点。

明确 用否定和整句的形式,增强气势,简洁明确。

《子罕》

学

“知者为何不惑,仁者为何不忧,勇者为何不惧”

有智慧的人不会疑惑,因为知道大小、轻重、缓急、本末,判断力自然就强大;

仁德的人行恕道(己所不欲,勿施于人)则不会招人怨恨,行忠道(立人、达人)则会招人感激,人际关系处理得完善了,就不会忧虑;

真正的勇者不是行为壮烈,而在于内心强大,不存在惧怕之心,横逆忧患之来,淡然处之,这才是大勇,故言“勇者不惧”。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)

约束自我,使言行归复于先王之礼。

一旦

称赞,赞许

条目,细则

合乎礼

实践,从事

【初读文本】

学习第十章

依靠

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从实践的角度,阐述了孔子对“仁”的理解以及如何通过自己的行动来实现“仁”。其关键是克己复礼。具体是要“视、听、言、动”都符合礼。从这个层面上来说,“仁”是“礼”的内化和自觉。

2.分析本章说理的特点。

明确 以对话的形式,层层深入,说出符合“礼”的具体做法。

孔子要恢复的是周礼

“礼”起源和核心是尊敬和祭祀祖先。

周礼是周初确立的一整套典章、制度、规矩、仪节。这套“礼仪”对每个氏族成员有极大的强制性和约束力,相当于后世的法律。

周礼包括礼制、礼仪或礼节、礼俗三个层面。

(一)礼制,指全社会的等级制度和伦理秩序。

(二)礼仪,指具体的礼节仪式。

(三)礼貌(义),指个人在待人接物时所表现出来的道德修养(如恭敬、和顺、谦让)。

目的是为了“明贵贱,辨等列,顺少长”;礼的根本目标是维护周王朝的统治。

【赏析】这篇文章主要讲述孔子关于仁的主要解释,孔子用礼来规定仁,依礼而行就是仁的根本要求。所以,礼以仁为基础,以礼来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。这篇文章里关于任的论述,包括两个方面的内容,一个方面是克己,第二方面是复礼,克己复礼就是通过人们的道德修养自觉地遵守礼既定的规矩。也就是说,想要做到这一点就要净化自己的心灵,约束自我的行为。“仁”是用来实践的,不是把“仁”挂到嘴边就可以做到“仁”了。这是孔子思想的核心内容,贯穿于《论语》一书的始终。

自我约束的重要性

“仁”是孔子思想的一个核心。要在生活中行“仁”,按孔子的说法,就要克己复礼,加强自我约束。也就是说,想要做到这一点就要净化自己的心灵,约束自我的行为。“仁”是用来实践的,不是把“仁”挂到嘴边就可以做到“仁”了。

儒学中的“仁”,从本质上讲是一个内心修养的真功夫,是实实在在的境界,并不是简单抽象的理论。想要做到这一点,非要下苦工夫长期修炼不可,需要耐得住寂寞。古今成大事者,无不具有“仁”的真功夫,他们都能够很好地克制自己的欲望,将精力集中到所从事的事业上,最终才获得了成功。

我们都知道人的思想是抽象的,是最难把握和控制的,人们随时都可能会产生各种各样的念头。欲望太多内心自然无法平静,无法将精力集中到要从事的事情上去。但是,任何事情想要成功都不是一朝一夕的事,需要坚定的意志和长期的专注。修德做学问,如果缺乏自我约束力,三心二意,肯定是无法达到“仁”的境界。做事业也是一样,欲望太多、内心浮躁都难以获得成功。因此,我们需要时时刻刻保持清醒,约束自己的行为,不能被一时的利益所迷惑。

克己复礼,自我约束,不仅表现在这些大事情上,小事中也是同样。在与他人的交往过程中,我们总会遇到各种各样的烦恼。总不能一遇到烦恼就任性使气,与别人争吵,甚至动手吧。那样的话,纵然得到发泄,但却无法解决问题,还会让别人质疑你的修养。这个时候,我们就要学会约束自己,冷静面对不如意。在与人交往的时候,彼此互相谦让、互相尊重、讲究礼仪,从而激发出人性的光辉。从“礼”出发,就能至“仁”。

人性中好的一面是通过接受教育获得的,“礼”也是慢慢培养起来的。没有谁生而知礼,我们从小接受教育才懂得了什么事情该做,什么事情不该做,哪些行为是对的,哪些又是错的。社会有公众奉行的社会道德,也有法律规范,人们通过对相应规范的学习来约束自我。知“礼”是一个需要逐渐培养的过程,内心修为提高不是一朝一夕就可达到的。

“礼”并不仅仅是现实生活中我们所谓的“礼貌”,它是一种更高的境界,是人们应该时时刻刻保持的庄严和诚敬。只有内心庄严诚敬了,才可能对自己从事的事业有一种切身的爱,才能全心投入进去,才可能在与人交往中发自内心地处处讲究礼仪,而不会显得虚情假意。否则,即使一时注意了,早晚也会露出马脚。

虽然说人通过教育而知“礼”,但是要想达到“仁”的境界,却需要从自我入手。求“仁”在于自己,不是说谁教会我们一种方法,从此以后靠着这个方法就可以达到“仁”了。孔子在教育颜回如何克己复礼,从而达到“仁”的境界时,告诉了他一个入手的方法,就是要他从眼、耳、口、鼻四方面来规范自己的行为,从外在来规范自己。孔子告诉颜回的只是一个入门的方法,但并不是说靠着孔子的四句箴言就可以达到“仁”的境界了。我们应该从一些小事入手逐步去约束自我,同时注重使内心修为逐步达到庄严、诚敬的境界,只有这样才能逐渐到达孔子所说“仁”境界。也只有如此,才能成就一番事业。

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

译文:

有什么话是可以终身奉行的吗?”孔子(就回答)说:“那就应该是“恕”了吧!自己不想要的,也不要强加给别人。”

大概,表示推测、估计

一个字

介词,可以翻译成“给”

【初读文本】

学习第十一章

【赏析】君子应有仁德之心,表现在待人接物上,最重要的就是“己所不欲,勿施于人”。

这句话点出了处理人际关系的重要原则,也就是我们所说的“换位思考”,这是尊重他人、平等待人的重要体现。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从人的行为准则的角度出发,提出孔子认为推己及人的“恕”是可以终身奉行的原则。“己所不欲,勿施于人”强调的也是“修己”。

2.分析本章说理的特点。

明确 以对话的形式,点出“恕”这一准则,以及具体的做法,明确而详细。

《卫灵公》

学

“恕”和“己所不欲,勿施于人”有什么关系,这段话与孔子的“仁”又有何关系?

这也是孔子对践行仁的原则的表述:恕道。

在孔子看来,“恕”这个字是可以终身奉行的,而“恕”就是“已所不欲,勿施于人”。它是“仁”的内涵之一,所以常把它看成是“仁”的实践原则。“已所不欲,勿施于人”说的也是思想品德修养,强调“修己”。

人活于世,要学会相互理解,要设身处地地看待问题,而不是以自我为中心。只有多替别人考虑,别人才会把你的事情放在心上。只有这样做了,人际关系才会和谐。

己所不欲勿施于人

君子应有仁德之心,表现在待人接物上,最重要的就是“己所不欲,勿施于人”。

在中国历史上,唐太宗就是一个奉行“己所不欲,勿施于人”的明君。贞观初年(公元627年),太宗便明确说出自己的君道观念:“朕经常思谋,个人祸患,常非身外之物所致,而是因为人的欲望害了自己。倘若贪于佳肴美味,沉醉歌舞美女,被欲望所带动,国家便会因此废墟,百姓也会大受侵扰。”

贞观二年(公元628年)夏天,太宗住在低矮潮湿的皇宫里,大臣都劝告他改建。太宗摇头说:“朕富有四海,处理事情都应设身处地。扩建宫殿屋宇,游览观赏池台,老百姓都不会希望的。己所不欲,勿施于人。劳苦疲惫之事,怎能强加给百姓呢?”

唐太宗如此严格要求自己,各级官吏因此上行下效、劝谨奉公,王公贵族乃至大姓富豪也不敢胡作非为、盘剥细民,人人衣着朴素,民风俭朴。如此数年后,人民不再遇到盗贼,牢房常空空荡荡。从长安到镇南,自山东到东海,都不必担心路上饥荒。史书记载,贞观之社会繁荣稳定到这样的程度,是历史上前所未有的。

相反,背弃忠恕之道,一味专营,最后搬起石头砸自己的脚的例子也不在少数,唐代酷吏周兴就是自作自受的最好注脚。

武则天登上宝座后,担心许多大臣反对自己,她为除掉这些人,稳固帝位,下令开全国告密之风气。于是,来自全国各地的告密资料如雪片般飞来,这些资料总要有人审查,这样就出现许多残酷的官吏。他们个个残忍,往往不分青红皂白,严刑逼供。犯人招架不住,便胡乱招一些假口供,害死不少人。这些官吏之中,最残酷的就是周兴和来俊臣两个。他们手下养有几百个流氓,专门告密。只要他们认为谁有谋反嫌疑,就派人同时在几个地方告密,并且捏造证据。有个正直的大臣对武则天说,现在下面告发的谋反案件大多是冤假错案,还有人阴谋离间陛下和大臣的关系,不可以不慎重。但是,武则天听不进这种劝告,告密风气越来越盛。就连武则天的亲信,也有被人告发谋反而被杀掉的。

有一天,武则天接到告密信,说周兴跟已经处死的某案犯同谋。武则天大吃一惊,立刻下密旨给来俊臣,让他负责这个案件。说来也巧,密旨送达的时候,来俊臣正跟周兴在一起,边吃酒,边议论案件。看完密旨后,来俊臣有些头疼,他知道周兴的为人,是不会轻易招供的。于是,来俊臣不动声色地把密旨放起来,仍然笑着对周兴说:“最近抓住一批犯人,大多不肯老实交代,您看怎么办呢?”周兴拈着胡须,奸笑着说:“这还不容易,我最近就想出一个新办法,拿一个大瓮放在炭火上。谁不肯招认,就把他放在大瓮里烤,还怕他不招?”来俊臣听后,连连称赞说:“好办法,好办法。”他一面说,一面叫公差去搬一口大瓮和一盆炭火到大厅来,把瓮放在火盆上。盆里炭火熊熊,整个大厅的人都禁不住流汗。

周兴正在奇怪,来俊臣站起来,拉长脸说:“接皇上密旨,有人告发周兄谋反。你如果不老实招供,只好把你请进这个大瓮。”此时的周兴方知中计,悔之晚矣,只好乖乖招供。据其口供,理应死罪,可是武则天想,周兴毕竟为她出过不少力,再说他是不是真的谋反,令人怀疑,所以就赦免周兴的死罪,把他革职流放到岭南去。但是周兴作恶多端,在流放路上就被人暗杀了。

因为武则天的信任,来俊臣胃口愈来愈大,想独掌朝廷大权。他嫌武则天的侄子武三思和女儿太平公主实力大,索性告到他们的头上。可是这次他没能得逞,反对他的人愈来愈多,武则天只好下令将其处死。就这样,两个蓄意害人的人,终究以害自己的结果而告终。

与人交往,最重要的莫过于“忠”“恕”二字。“忠”则能得到朋友的信任,“恕”则能处理好与朋友的矛盾、过失。如何贯彻“忠”“恕”二字,行事之前还需要常常扪心自问是否做到了“己所不欲,勿施于人”。

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

老师对学生的称呼

那

提高人际交往能力

激发人的感情

观察政治的得失、风俗的盛衰

讽刺时政

近

【初读文本】

学习第十二章

为什么不

译文:同学们,为什么不学《诗》呢?学《诗》可以激发热情,可以观察政治的得失、风俗的盛衰,可以提高人际交往能力,可以讽刺时政。近可以侍奉父母,远可以侍奉君王,还可以多知道些鸟兽草木的名字。

【初读文本】

学习第十二章

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

【赏析】《诗经》是我国历史上最早的诗歌总集,在我国文学史上占据着重要的学术地位。孔子重视《诗经》的教化作用。在《论语》中,孔子不仅多次引用《诗经》来说明自己的观点,还多次强调《诗经》在为人处世上的重要作用,教诲弟子要学《诗》。在这里,孔子再次向弟子提出学《诗》的重要意义。这段文字全面而精确地概括了《诗经》的社会价值。学《诗》至少有上面所列举的六种好处,他还曾说过:“不学诗,无以言”,可见学诗的重要性与必要性。

《阳货》

学

孔子认为学《诗》有什么作用?

兴--引譬连类、感发志意--激发人们的广泛联想,调动内在情感。

观--观风俗盛衰,考见得失--诗歌可以帮助读者认识风俗盛衰和政治得失。

群--群相切磋,和而不流--诗可以帮助人们沟通感情,切磋砥砺,提高修养。

怨--怨刺上政--诗可以批评指责为政之失,抒发对苛政的怨愤和讥刺之情。

诗可以兴

《诗经》在进行创作时,都是有感而发的,因而每一个字中都饱含感情。读《诗经》的人,自然也能感受到这种感情,并使自己的感情受到熏陶。因而《诗经》起到了影响人们心志的作用,对人生观、价值观的形成也有着重要的影响。古人重视《诗经》的兴发作用,很多人都是受《诗经》的感召,确立了自己的人生志向。

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。 《蒹葭》

大片的芦苇青苍苍,清晨的露水变成霜。我所怀念的心上人啊。就站在对岸河边上。逆流而上去追寻她(他),追随她(他)的道路险阻又漫长。顺流而下寻寻觅觅,她(他)仿佛在河水中央。

这首诗塑造了一个虚实相生的意境。写实方面,伊人可望不可及,虚的一面,理想很难达成,需要经历千百般的努力。用苇草比喻理想,托物言志,通过具体和想象的空间,激发读者的意志,不畏险阻,不断追求。

诗可以观

观是“观风俗之得失”。“饥者歌其食,劳者歌其事”,《诗经》是有感而发的产物,因而必然是对它所诞生的时代的真实反应。我们对前人的生活状况一无所知,要想有所了解,就得获得当时的文献资料。而学习《诗经》,有助于我们了解那个时代,以及当时社会生活的各个层面,掌握全面的社会历史知识,了解各种各样的风俗民情。这些知识的积累有助于我们以古证今,提高现实观察力,提高洞察人情世态、分辨是非的能力。

溱zhēn与洧wěi,方涣涣兮。士与女,方秉蕳jiān兮。女曰观乎?士曰既且。且cú往观乎?洧之外,洵訏xū于且乐。维士与女,伊其相谑,赠之以勺药。《溱洧》

溱河,洧河,春来荡漾绿波。男男,女女,手拿兰草游乐。姑娘说:“去看看?”小伙说:“已去过。”“请你再去陪陪我!”洧河那边,真宽敞,真快活。少男,少女,互相调笑戏谑,送一支芍药订约。

通过这首诗,我们可以了解春秋时期,郑国上巳节的习俗风情。这一天,年轻的朋友们,手持兰草来到河边相会,洗衣濯足、游乐祈福。

瞻彼淇奥(yù),绿竹猗猗(yī)。有匪君子,如切如磋,如琢如磨。瑟兮僩(xiàn)兮,赫兮咺(xuān)兮。有匪君子,终不可谖(xuān)兮。《淇奥》

淇水旁,河岸弯弯、绿竹修拔,一个学问与品德俱佳的男子穿行其间,从他的神态、风度可以看出他的胸怀和修养,真是一见倾心难忘记呀。

表面上是一首夸赞诗,但《淇奥》更开创了以竹貌喻人品的先河,这个流传和切磋琢磨的过程,是“诗可以群”的体现。我们今天,也依然在干这件事,写诗喜欢用“与君共勉”的题跋,热衷于参加“诗歌朗诵会”,这是一次次“群居相切磋”(《论语集解》孔安国)的过程。

“群”是沟通,它以诗为媒,把一个个零散的、个人化的观点,聚合在一起,形成一个个约定俗成的认识。

诗可以群

诗可以怨

怨就是不满。不满要表达出来,不能闷在心里,表达的方式多种多样,而诗歌就是其中一种健康而有效的表达方式。有注家说怨是“刺上政”的意思,即是对社会政治以及上级统治者的不满,比如《诗经》中的《硕鼠》、《伐檀》等篇目。但还应该看到,《诗经》中还有其他的不满情绪,因而“怨”并不局限于“刺上政”。比如《采薇》表达的是人民遭受战争痛苦后的不满,《氓》表达的是弃妇的不满……《诗经》的这个社会作用很值得我们借鉴,自身的不满情绪,如果能运用诗歌发泄出来,不仅缓解了自己的积郁,还诞生了一篇具有真情实感的好作品。

坎坎伐檀兮,置之河之干兮。河水清且涟猗。不稼(jià)不穑(sè),胡取禾三百廛(chán)兮?不狩不猎,胡瞻尔庭有县(xuán,同悬)貆(huán)兮?彼君子兮,不素餐兮! 《伐檀》

坎坎是砍树的声音,砍倒的树放在河边,等着搬运回家。看了轻轻打着漩儿的河水,想起那些不劳动的统治者们,粮食和猎物都被他们夺去了。那些老少爷们儿,确定不是在吃闲饭?

“苛政猛于虎”,这首诗塑造的正是统治者和劳动者的对立,体现了被剥削者面对不公待遇的愤懑。他们辛辛苦苦的劳动成果,白白被统治阶级夺去享受,于是发出灵魂拷问。

但是由于古时倡导“怨而不怒”仁政的思想,他们只能把自己心里的不满诉诸于诗,让读到诗的统治者们有所醒悟。诗在默默地助力“平天下”。

“事父、事君”

是从人之大伦上说的。一个人生活在社会上,需要扮演各种各样的社会角色,每个人都要明白自己的社会责任,做好自己应该做的事。这就是孔子说的“君君,臣臣,父父,子子”,各在其位,各行其事,才能保证这个社会安定有序,而学习《诗经》有助于培养人们的这种精神,在家则孝,在外则忠,忠孝是一个人的立身之本,是一切品德的基础,而学习《诗经》就是培养人们这种品德的最佳方法。

“多识于鸟、兽、草、木之名”,是从知识的获取上说的。古代获取知识的渠道并不像现代这么多,信息也没有现在这么集中,获取起来也没有这么方便。而《诗经》中恰恰收集了各种各样的知识,雅学、地学、博物学、本草学无所不包,为人们获取知识提供了方便。所以孔子特别提倡学《诗》,以诗教,就是为了让弟子们获取这些知识。

学《诗》至少有上面所列举的六种好处,因而孔子特别强调要好好学习,对自己的儿子孔鲤也做了类似的强调。他还曾说过:“不学诗,无以言”,可见学诗的重要性与必要性。我们虽然生活在现代社会,有了更为丰富的信息获取途径,但对《诗经》的学习依然是必要的。

《阳货》

学

孔子认为学《诗》有什么作用?

“兴观群怨”说概括了《诗经》的社会价值。

《诗经》是我国最早的诗歌总集,在我国文学史上具有重要地位。孔子很重视《诗经》的教化作用。这段文字全面而精确地概括了《诗经》的审美价值、社会价值、认识价值。运用反问和排比的手法,详细而全面,语气强烈。

研读文本

章节 主要观点 说理方法

第一章 安贫乐道,就有道而正 理论论证

第二章 礼、乐以仁为基础 理论论证

第三章 执着追求“道(真理)” 理论论证

第四章 君子重义轻利 对比论证

第五章 虚心学习,自我反省 对比论证

第六章 文质兼备,方为君子 对比、理论

第七章 以仁为己任,意志坚强 理论论证

第八章 不半途而废,持之以恒 比喻论证

第九章 智、仁、勇成就完美人格 举例论证

第十章 克己复礼为仁 理论论证

第11章 己所不欲,勿施于人 理论论证

第12章 《诗》的社会功用 举例论证

本文分别用哪些方法阐述了哪些观点?

克已复礼,非礼勿言......非礼勿听——自我约束

恕己所不欲勿施于人——仁爱之心

君子之德

修身养性

食无求饱,居无求安,敏于事而情于言,

就有道而正焉。——谨言慎行

君子喻于义,小人喻于利。——重义轻利

文质彬彬,然后君子。——表里如一

外求

内修

朝闻道,夕死可矣——追求真理

止,吾止也;进,吾往也——锲而不舍

学《诗》 兴、观、群、怨——养德增智

人而不仁,如礼何 如乐何——重视仁德

见贤思齐焉,见不贤而内自省也——自我反省

士不可以不弘毅,任重而道远——勇于担当

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧——知、仁、勇

归纳总结

《<论语>十二章》主要阐述了孔子关于贫富、义利、自我要求等方面的观点,以及孔子重视《诗》的教育作用,较为全面地体现了孔子的思想。

1、孔子在《论语·雍也》中探讨文与质的关系的句子是:“ , 。”

2、孔子在《论语·学而》中谈到君子不要求吃足,不要求居住舒适的句子是:“ , 。”

3、孔子在《论语·里仁》中谈到早晨得知道理,当晚死去也甘心的句子是:“ , 。”

4、孔子在《论语·里仁》中谈到君子和小人不同的义利观的句子是:“ , 。”

5、《论语·卫灵公》中,子贡询问孔子有没有可以拿终身去实践的一个字,孔子告诉他是“恕”。接着孔子又对“恕”做了进一步的解释,“ , 。”

6、唐太宗李世民曾说“以人为鉴,以明得失”,由此可以想到《论语·里仁》中的:“ , 。”

7、青年担当着国家兴盛的重责,应当以《论语·泰伯》中曾子所说的:“ , ”自勉。

1.质胜文则野 文胜质则史

2.君子食无求饱 居无求安

3.朝闻道 夕死可矣

4.君子喻于义 小人喻于利

5.己所不欲 勿施于人

6.见贤思齐焉 见不贤而内自省也

7.土不可以不弘毅 任重而道远

部编版高中语文选择性必修上册

《<论语>十二章》

第二单元

【导入】

这些耳熟能详的语句,时时在我们的耳畔响起,叩击我们的心扉。在孔子学说和言论的教诲下,我们不断地成长、前行。

今天,让我们继续走近孔子,聆听孔子,一起学习《<论语>十二章》。

“三人行,必有我师焉。”“学而不厌,诲人不倦。”“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

部编教材 语文 选择性必修上册 第二单元

孔子

(公元前551年9月28日—公元前479年4月11日)

子姓,孔氏,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国陬zōu邑(今山东曲阜)人,儒家学派。 中国古代思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人、“大成至圣先师”,“世界十大文化名人”之首。

孔子通晓六艺( ),实行有教无类,收徒讲学,打破了学在官府的惯例,开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。一生弟子三千,贤者七十二。曾带领部分弟子周游列国十四年,晚年修订六经。

( )

礼、乐、射、御、书、数

《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》

知人论世

知

孔子:

是一个志在报国却又无人重用的闲人,

又是一个周游列国、苦寻门路的忙人,

更是一个到处碰壁、从不回头的强人。

孔子一生大体可分为五个阶段:

(1)30岁前,位卑而能“鄙事”,有志于学。

(2)30—50岁,欲仕不能。

(3)50—55岁,在鲁从政。

(4)55—68岁,周游列国,历尽艰辛。

(5)65—73岁,安居鲁国,办教育,理六经。

孔子

是一个志在报国又无人重用的闲人,

又是一个周游列国、苦寻门路的忙人,

更是一个到处碰壁、从不回头的强人。

知人论世

知

孔子是儒家创始人,他的思想核心是“仁”“礼”

仁--伦理道德范畴(道德规范,对个人而言)

孔子的“仁”就是“爱人”,是推己及人的忠恕之道。

以“忠”“恕”二字概括“仁”的涵义,是比较接近原意的。忠恕之道,就是“己所不欲,勿施于人”。

礼--实现“仁”的重要手段(政治秩序,对国家而言)

孔子主张礼治,反对法治。

礼的意义在古代甚为广泛,指国际间交际的礼节仪式,贵族的冠、婚、丧、祭、餮tiè等典礼,包括政治制度、道德规范等。

知人论世

知

在教育方面,孔子主张“有教无类”“因材施教”,根据不同的对象确定不同的教育内容,也注重身教,要求自己“学而不厌、诲人不倦”。

在政治方面,孔子提出实行德政,反对统治者无节制地剥削人民。

在品德方面,他主张“宽、耻、信、敏、惠、温、良、恭、俭、让”等。

《论语》

孔子去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成《论语》。该书被奉为儒家经典。

·孔子与其弟子的语录结集。

·结集工作是由孔子门人及再传弟子完成的。

·现在通行的《论语》共20篇,每篇又分若干章,不相连属。

·宋儒把 合称为“四书”。

《论语》《大学》《中庸》和《孟子》

其体式归纳起来有:

●语录体(也可称格言体),仅指明是孔子的话,不写出说话的环境(包括说话的对象),内容大多是关于学习、道德修养、为人处事的一般原则;

●对话体,记录孔子对弟子(或其他人)的问题所作的回答,它写出了提问者的原话,但没有写谈话的背景;

●叙事体,其中多少有一点情节,但也往往是以记录孔子的话为主。

另:每章的篇名都取第一句话的开头两个字。

《论语》写作背景

《论语》成书于春秋战国。

当时是由奴隶制向封建制过渡的时代,也是战乱纷争的年代。

春秋末,周朝的礼制日渐崩溃,名存实亡的现象十分普遍,社会处于一种大的动荡组合阶段,人们本性中最原始的欲望如脱缰之马,肆意践踏礼制下的人伦理念。

在社会呈现“礼崩乐坏”的局面下,孔子建立了以“仁”为核心的儒家思想体系,旨在建立和恢复正常的社会秩序,其重要观点记录在《论语》之中。

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”(《学而》)

译文:君子,饮食不求饱足,居住不求舒适,对工作勤劳敏捷,说话要小心谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样就可以说是好学了。

动词,吃饭

勤勉

有才艺或者有道德的人

【初读文本】

学习第一章

靠近

匡正

君子:古代统治者和一般贵族男子的通称;

有道德的人;妻称夫或青年女子称恋人。

【赏析】

本章讲的是君子的日常言行的基本要求。孔子认为,作为一个君子,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,他在工作方面应当勤劳敏捷,谨慎小心,而且能经常检讨自己,请有道德的人对自己的言行加以匡正。不去追求物质享受,不贪图安乐,把注意力放在做有意义的事情上面,追求真理。既有勤奋的精神,又有高明的方法,才可以算作是热爱学习。这是孔子对学生的教诲,也是孔子一生求学精神的真实写照。

孔子认为,君子要善于抵制物欲,要尽可能地把精力用于追求理想和真理上。人活着不仅仅为了求得饱暖安逸,还应该有一种对理想的追求精神。有了这样的理想,就不应再沉溺于物质的欲望,要有克制自己的能力,把对物质的追求提升为对真善美的追求,以及精神的独立上来。这样就不会去计较私欲得失,蝇营狗苟,而会敏于事而慎于言,使自己的内心清澄,去接近有道之人来匡正自己。

文本探究

【思考1】研读第一章

原文:子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”(《学而》)

活动二:问题探究

1.概括主题。

明确 从“好学”的标准出发,讲的是君子日常行为的准则。

孔子认为,君子要善于抵制过分的物欲,要尽可能地把精力用于追求理想和真理上。人活着不仅仅为了求得饱暖安逸,还应该有一种对理想的追求精神。通过不断地去接近有道之人来匡正自己。

2. 分析本章说理的特点。

明确 以具体的行为要求来说理,深刻而平实。

子曰:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也。”(《论语·雍也》)

一个人能否成为仁人,取决于自己的主观努力。生而知之者为少数,后天的学习成为人们提高自身修养,进而达到理想境界“仁”的重要途径。

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

排除干扰:物质条件上不追求安逸与享受

实践锻炼:言行上做事敏捷,说话谨慎

虚心请教:不断向有道德的榜样人物学习,匡正自身行为

子曰:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也。”

(《论语·雍也》)

淡泊自守,安贫乐道

我们在此前就曾讲过,孔子最为得意的弟子便是颜回,他觉得颜回不但好学还能将心思长时间置于仁义之中。在本章中,孔子对颜回能够做到淡泊自守很是高兴,尤其是在贫困的环境下,他依然不改其道,显得悠然自得。夫子此言既是对颜回的肯定,也是对他的褒扬。颜回所表现出来的人生态度,值得我们深思和学习。

按照孔子所说,颜回用粗陋的竹器吃饭,用瓢来喝水,还住在非常简陋的房子里面,到了这种地步,若是一般人早就受不了了。但是,颜回仍然能够保持着心中的快乐,不改乐道之志。对颜回来说,富贵不是其所求,仁道才是其所愿!生活的好坏,根本就无法改变其内心坚定的志向。正因为如此,他对待贫穷的态度是很坦然的,从不怨天尤人。再说,能够真诚地面对自己生命,快乐是由内而发的,没有人可以将它夺走。如果将自己的快乐建立在物质的享乐上,当外在的物质改变或消失时,其内心也会受到影响,这并不是真正的快乐。

淡泊自守的前提是超越荣辱,做到“闲看庭前花开花落,笑看天上云卷云舒”。倘若心为物役,整日里患得患失,只会在悲观和绝望的情绪下丧失心智。更何况人生之路也不会是条坦途,举步维艰亦是在所难免。人生不如意事常八九,对此大家不必耿耿于怀,与其这样庸人自扰,还不如常想些人生中那一二分的庆幸与如意。这样一来,就能渐入淡泊之境,长守其乐而不改。

苏东坡曾说过,“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,不圆满是整个人类社会乃至整个自然界的惯常现象。人们在春风得意的顺境之时,应当做到淡泊自守,不能忘乎所以,否则只会乐极生悲。而在我们身处凄风苦雨的人生逆境时,更需守正自身,不能自甘堕落,应当平心静气地坦然处之。有些时候,失去了并不一定就是损失,也可能是获得。

颜回的穷与别人也有所不同,因为他只是生活上贫穷而已,思想上并不匮乏。而有些人不但生活上穷,思想上也不富裕,而且,他们对待贫穷的态度本身就有问题。这些人在摆脱贫穷的道路上,可以说是无所不用其极,只要能够攫取财富,其他的就无所谓,结果就将自己仅有的那点幸福与快乐也损耗殆尽。这些人虽然在物质上得到了享受,但在心灵上却空虚了起来,生活也失去了它应有的意义。因此,同样是穷,别人只会千思万虑而“不堪其忧”。颜回虽穷,但心中有道,穷且益坚。

真正有修养、有道德的人,他们不会因外在环境而改变。在他们眼中,越是简单的生活就越容易找到快乐。倘若人们想要追求物质上的享受,就必须面对各种精神和生活上的压力,在过重的精神负担之下,只会令人苦不堪言。反观那些心怀大道、视功名利禄如浮云、不醉心于物质享受的人,生活得就很轻松自在,这就是境界上的差别。

一词多义——道

道路。 若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困。《烛之武退秦兵》

途径、方法。 行军用兵之道,非及向时之士也。《过秦论》

风尚。 师道之不传也久矣。《师说》

道义。 伐无道,诛暴秦。《陈涉世家》

思想,学说。 于是废先王之道,焚百家之言。《过秦论》

天道,自然的规律。 臣之所以好者道也,进乎技矣。《庖丁解牛》

学说,主张。 道不同,不相为谋。《卫灵公》

取道。 从郦山下,道芷阳间行。《鸿门宴》

说,讲。 何可胜道也哉!《游褒禅山记》

子贡问君子,子曰:“先行其言而后从之。”(《论语·为政》)

说得好不如做得好

在孔子的弟子中,子贡在“言语”一科中,这也说明了子贡本人在言辞方面是比较擅长的。子贡虽然善辩,但是也有言多失礼的地方。孔子在此处的这番言论,意在教育子贡,说得再好都不如做得好更让人信服,这也是孔子“因材施教”的典例。

“先行其言而后从”的意思是说,君子应先做后说,不能眼高于顶。说得再好而不付诸行动,属于本末倒置的行为,这种人永远也成不了君子。这些人大多是些言语上的巨人,行动上的矮子,有点小成绩就沾沾自喜,进而说些大话空话,最终一事无成。在孔子眼中,君子就是有德行的人、为学之人。他们会先将自己的想法付诸于实践,等到自己成功之后,才会告诉别人自己当初的想法。比方说君臣父子之道,仁义礼智信之德,在讨论这些之前,只有自己先做到了,才能挺直腰板讲给别人听。有着这种先做后说的行为的人,就是实实在在的君子。

对言行次序,荀子作过总结,即:口能言之,身能行之,国宝也。也就是说只有能说能干的人,才是国家的栋梁之才。只要是自己提倡的,就应该事事走在前,干在前,身体力行,这样才能做好别人的表率。考察孔子本人的做法,不难发现,他在教育弟子的时候,就注意行在言先,所以,他的“身教”明显多于“言传”。

但是,如何才能做到敏于行而慎于言,成为真正的君子呢?首先应当避免说大话,以免放出去了豪言,到头来只是让人“虚惊”一场,光说不练可不是真把式。其次,注意保证自己的言行前后一致,倘若言行不一,也很容易失信于人,也不能成为真正的君子。话又说回来,若想保证言行的一致,还是等做了之后再说才是最保险的办法,即便结果不尽如人意,但也不会落得失信于人的地步。因为事实摆在眼前,就是最有说服力的证据。

在现在的社会中,大家可能经常会碰到一些能说会道的人,在初次接触的时候,大家可能觉得他们很不错,觉得对方挺会说话的,而且分寸也把握得很好。但是,经过一段时间以后,你会发现对方只是嘴上功夫了得,若是论起实干的话,基本上就看不到他们的影子,这种人的行径就是巧言令色,与君子之为也相差甚远。

一个能说会道的人,有时固然能够受到大家的欢迎。但是,人活在世上,不可能靠耍“嘴皮子”生活下去,要能说更要会做、肯做,这样才是长久之计。孔子的这段话虽然是在教育子贡,其实也是在告诫为政者,应当多为老百姓做些实事,不要总是做些表文章,用些好话糊弄老百姓。只有做了才是最有力的证据,才能让老百姓信服。

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)

译文:一个人如果没有仁德,会怎样对待礼制呢?一个人如果没有仁德,会如何对待乐制呢?

表假设,如果

怎样/如何对待

【初读文本】

学习第二章

礼和乐都是外在的表现形式,它们的核心都在于仁爱之心。礼讲谦让敬人,乐须八音和谐,无相夺伦。一个人没有仁的本质,则无谦让敬人、和谐无夺等美德,即便行礼奏乐,也不具有实质意义。所以,人而不仁,礼对他有什么用?人而不仁,乐对他有什么用?这里即是说不仁之人,是用不了礼乐的。

【赏析】 礼与乐都是制度文明,而仁则是人们内心的道德规范,是人文的基础。所以,乐必须反映人们的仁德。乐是表达人们思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。礼与乐都是外在的表现。这里,孔子指出礼、乐的核心与根本是仁,没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从礼乐制度的角度出发,点明“仁”的核心价值地位。

2. 分析本章说理的特点。

明确 以回环往复的叠句造势,突出“仁”在礼乐中的重要性。

【解读】

“礼”代表着一种修身与治国相结合的文化精神,它不仅是政治伦理和社会伦理的具体体现,还是治理国家的重要依据。孔子一直主张以礼治国,即利用礼乐规范君臣和官民的行为,让每个人都各安其位,做自己该做的事情。尤其是作为下属,千万不能越礼行事,否则就是对君上的不敬,就是以下犯上的僭越行为。如果任由这种僭越行为泛滥,社会秩序必将受到严重破坏,社会将陷入混乱。

【拓展】

孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也 "

【注释】

①季氏:季孙氏,鲁国大夫。

②八佾(yi):古代奏乐舞蹈,每行八人,称为一佾。天子可用八佾,即六十四人:诸侯六佾,四十八人;大夫四佾,三十二人。季氏应该用四佾。

③忍:忍心,狠心。

【翻译】孔子谈到季孙氏说:“他用天子才能用的八佾在庭院中奏乐舞蹈,这样的事都狠心做得出来,还有什么事不能狠心做出来呢 "

“礼”代表着一种修身与治国相结合的文化精神,它不仅是政治伦理和社会伦理的具体体现,还是治理国家的重要依据。孔子一直主张以礼治国,即利用礼乐规范君臣和官民的行为,让每个人都各安其位,做自己该做的事情。尤其是作为下属,千万不能越礼行事,否则就是对君上的不敬,就是以下犯上的僭越行为。如果任由这种僭越行为泛滥,社会秩序必将受到严重破坏,社会将陷入混乱。

为了正确理解孔子思想,有必要对“八佾舞于庭”作出解释。在西周时期,贵族享用乐舞的等级,有着明确的规定,即:天子礼乐用八佾,诸侯六佾,大夫四佾,不得擅自越级。由于鲁国公侯是出自周王室的贵胄,可享天子礼乐,但因等级不同,同样有着严格的区别。如此一来,这句话的意思就非常明显了,作为大夫的季氏,竟然公开在家中使用天子礼乐,这种行为就是典型的无视王权和君权的僭越。因此,高度崇尚礼制的孔子才出奇地愤怒,发出“是可忍孰不可忍”的呼声,要求严惩这种行为。

由于礼在政治运作和社会生活中的重要作用,所以,历朝历代都十分重视礼制,对于越礼行为严加惩罚,以保证政局和社会稳定。如果有做臣子的胆敢使用天子礼仪,那就是大逆不道,视同谋反。比如,西汉名将周亚夫就是因越礼招祸。周亚夫虽然贤能,并且立有大功,但由于对皇帝不够恭顺,所以汉景帝对他非常不满。汉景帝赏赐给他酒菜,桌上只放了一大块肉,但没给他准备筷子。周亚夫认为皇帝是故意难为自己,就生气地对侍者发火,这种失礼行为坚定了景帝决定除掉他的决心。后来,周亚夫的儿子给他买了五百件皇宫御用盔甲盾牌,准备将来给父亲殉葬。有人对周亚夫父子不满,就向皇帝告发周亚夫,说他购买兵器准备反叛。周亚夫本无反叛之心,但这种僭越行为却解释不清,对他心怀不满的汉景帝便借机将他下狱。作为一代名将,周亚夫不堪狱吏凌辱,在狱中绝食而死。再如唐代李辅国,仗着手握重兵,竟然矫诏率军软禁唐玄宗。后因拥戴唐代宗有功,对皇帝说“大家但内里坐,外事听老奴处置”。他的僭越行为,令代宗忍无可忍,派人把他刺杀。

在国家政治上,如果没有礼制约束,就会发生职责不清、政出多门、执行不力、推诿扯皮等种种现象,严重阻碍政治秩序正常运行,使政府和社会陷入混乱。而且,上级的越礼行为,很容易被下级模仿,这会使秩序更加混乱,乃至崩溃。

孔子的这种思想,放到现在同样也很实用。作为古代特有的制度,礼制已经不复存在,但是,礼制的精神仍有价值。现在,无论是政府、社会组织还是企业,都有着各种规章制度,明确各职各人的权责,这便是现代的“礼制”。只有严格遵守这些规章制度,组织和企业才能有效运作并产生效率,否则必败无疑。比如,作为员工或是中下级管理者,就应当服从上级的安排,不能越级行事,否则整个公司或者单位就要乱套了。而且,这种行为很容易被上级误解,严重影响事业发展。因此,无论是从政还是做公司职员,只有谨守本分,做好自己该做的事情,才能受到领导的青睐,保证社会或工作的稳定。

《八佾yì》)

礼与仁之间是一种怎样的关系?

礼“辨异”,即区分等级,使各阶层有序,有序则不乱;乐“统同”,即抒发情感,使情绪得以纾解,促进社会和谐。而“仁”又是礼乐制度的基础,一个人如果内心不仁爱、善良,他会怎样对待礼仪制度,怎样对待音乐呢?

由此可见,仁是礼乐的基础,礼乐是仁的表现,二者互为表里,不可分割。

在孔子看来,“礼”和“仁”是什么关系?

仁是礼乐的基础,礼乐是仁的表现,二者互为表里,不可分割。

仁

礼

乐

外在表现

内在核心

礼:区分等级,使各阶层有序,有序则不乱;

乐:抒发情感,使情绪得以纾解,促进社会和谐。

一词多义——何

什么。 大王何来操?《鸿门宴》

为什么。 安陵君不听寡人,何也?《唐雎不辱使命》

怎么。 君美甚,徐公何能及君也?

何等,多么。 隐隐何甸甸,俱会大道口。《孔雀东南飞》

名词作状语,在早上、在晚上

知道、懂得真理

【初读文本】

学习第三章

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

译文:早晨得知真理,让我当晚死去都可以。

【赏析】 这一段话在后世常常被追求真理的人所引用。真理,是每个仁人志士矢志不渝的追求目标,哪怕要付出生命的代价。人类之所以有别于动物,在于人类能认识世界,能掌握自然规律,并能利用掌握的规律为人类的生产生活服务,所以“闻道”很重要。领悟了生活的真谛、宇宙中的真理,纵然朝闻夕死,亦会觉得心满意足,不虚此生,否则纵然高寿八百年,不得闻道,亦枉然为人。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从对待“道”的态度出发,讲明懂得了仁义的道理,就该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。而这里的“道”不是一般的道理,而是特指儒家的“仁义之道”。

2.分析本章说理的特点。

明确 言简意赅,以浪漫主义的表现手法,突显对了解“仁义之道”的重视。

《里仁》

学

这句话体现了孔子对于“真理”具有怎样的态度?

“道”特指儒家的“仁义之道”。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。这是孔子的道德价值观,阐述了孔子执着追求真理的精神,以及为追求真理而献身的牺牲精神。

朝闻夕死

比喻对真理或目标的追求,非常热切。

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。(《里仁》)

译文:君子懂得的是道义,小人懂得的是利益。

明白,知晓,这里也可译为“懂得”

【初读文本】

学习第四章

【赏析】 本章从义利的角度来区别君子与小人。君子对于任何事情总是先辨明是非,小人对于任何事情总是先计算利害。君子小人用心不同,所以他们所明白、知晓的必然不同。

“利”要服从“义”,要重义轻利。

“君子喻于义,小人喻于利”是孔子对后世影响较大的一句话。但后人理解成,把追求个人利益的人视为小人,这样就把“义”与“利”完全对立起来,非此即彼,陷于片面,这显然与孔子的思想是违背的。

有人以“君子喻于义,小人喻于利”为例,说孔子“主张义利对立,尚义排利“。结合下列孔子的言论,你是否认同上述观点。

子曰:“富与贵,是人之所欲也。不以其道得之,不处也。”(《里仁》)

子曰:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。”(《述而》)

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》)

子曰:“邦有道,贫且贱焉,耻也;邦无道,富且贵焉,耻也。”(《泰伯》)

子曰:“见利思义,见危授命,久要不忘平生之言,亦可以为成人矣。”(《宪问》)

子曰:“富与贵,是人之所欲也。不以其道得之,不处也。”(《里仁》)

子曰:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。”(《述而》)

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》)

子曰:“邦有道,贫且贱焉,耻也;邦无道,富且贵焉,耻也。”(《泰伯》)

子曰:“见利思义,见危授命,久要不忘平生之言,亦可以为成人矣。”(《宪问》)

“义”是孔子行事的准则与先决条件,孔子尚义。

子曰:“富与贵,是人之所欲也。不以其道得之,不处也。”(《里仁》)

子曰:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。”(《述而》)

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》)

子曰:“邦有道,贫且贱焉,耻也;邦无道,富且贵焉,耻也。”(《泰伯》)

子曰:“见利思义,见危授命,久要不忘平生之言,亦可以为成人矣。”(《宪问》)

孔子承认追求富贵是人的共性,求“利”本身无不妥。孔子并不排利。

有人以“君子喻于义,小人喻于利”为例,说孔子“主张义利对立,尚义排利“。结合下列孔子的言论,你是否认同上述观点。

利——合义之利,不义之利

主张大胆追求“合义之利”,坚决摈弃“不义之利”

孔子义利观:重义不轻利,尚义不排利,见利先思义。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从人的价值标准的角度出发,指出了君子与小人在人生价值和追求上的不同,道德高尚者只需晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害。君子于事必辨其是非,小人于事必计其利害。君子建立起了自己的内心标准——义,以此作为自己的行为标准。小人以外在的东西作标准、作参照,并且主要以利来衡量。

2.分析本章说理的特点。

明确 通过“君子”与“小人”的对比,强调了“义”对于君子,对于品格的重要性。

《里仁》

学

君子与小人在“义利观”上应该有什么不同?

从人的价值标准的角度出发,指出了君子与小人在人生价值和追求上的不同,“利”要服从“义”,要重义轻利。

在道义和利益的取舍上,君子更重视道义,而小人更注重利益,对义和利不同的认识是君子和小人的区别。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。” (《里仁》)

译文:见到贤人,就应该向他学习、看齐,见到不贤的人,就应该反省自己有没有与他相类似的错误。

形容词用作名词,贤者,有贤德、有才华的人。

方位名词作状语,在心里

形作动,看齐

【初读文本】

学习第五章

【解读】省心向善去恶 自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自己,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。说明了在一个人完善自己的人格和学问,提高道德修养的过程中,自省的重要作用。

“三人行,必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之”。也是此意。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从学习的方法和心态的角度,点明人要虚心学习,善于反省己身,取长补短。

2.分析本章说理的特点。

明确 通过辩证的分析对待“贤”与“不贤”的态度与做法,点明了人不断前进的方法。

这句话反映了孔子的什么思想?

见贤思齐、自我反省是道德修养的一种方法。见到强于自己的人,要向他学习,努力向他靠齐;见到不如自己的人,要反省自已哪些地方还有欠缺,只有这样才能不断完善自已。

经常反省自已,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。

虚心学习,以人为鉴,取长补短。

自我反思,自我完善,终身学习。

《里仁》

学

省心向善去恶

自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自己,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。《论语·为政》篇中提到,曾子每日“三省吾身”,在此孔子又提出了“见贤思齐,见不贤内自省”的修养方法,就是为了说明在一个人完善自己的人格和学问,提高道德修养的过程中,自省的重要作用。

在人的一生中,重要的不是你能做出什么伟大功业,而是能否战胜自己。战胜自己,就是促使自己内心向善力量的增长,去除心中的不良念头,塑造和重建自己的人格,而要做到这一点,没有自省是办不到的。自省的方法很多,比如慎独和曾子的三省吾身,这两个方法都注重内在的感悟。而孔子这里提出的方法则是由外而内,避免了独坐枯思可能带来疲倦和迷茫,从而使自省变得生动和活泼起来

据史载,苏轼在年少的时候,他的母亲程氏教他读《后汉书》。当读到《范滂传》的时候,苏轼为范滂母子大义凛然的精神感动,就问自己的母亲说:“如果有一天,我做官成了范滂,那母亲将如何呢?”程氏回答说:“你要是能像范滂一样为国尽忠,我难道不能像范滂的母亲那样吗?”范滂是东汉名士,因清廉正直而得罪权贵。第二次党锢之祸时,十常侍诬陷范滂,下令将他逮捕。许多人劝范滂逃走,不少地方官甚至有意纵放。但是,范滂的母亲却劝他学习李膺,慷慨赴义。苏轼母子这番对话,就是典型的见贤思齐。也正因为有这样向善自省的修为,苏轼后来才成为一代贤士。

见贤思齐,是寻找一个进德修身的人生榜样;而见不贤内自省,则是找一个反面典型。以正面形象作指引,以反面教材作镜鉴,不失为自我修养的捷径。其实,一个人起点低并不可怕,可怕的是没有积极进取的精神;人有缺点或者过失也不可怕,可怕的是满身错误而不知。面对我们自己的种种不足或过失,如果能够正视它、改正它,就没有什么可担忧的了。正如希腊哲学家德谟克利特所说的那样:“追悔可耻的行为就是对生命的拯救。”什么叫追悔,说白了就是正视自己的错误、进行自我反省。

但是,在现实生活中,有些人非但不能自省,还自欺欺人,觉得都是别人的过错,自己只是受到了牵连而已。对于这种人而言,他们很难会正视自己的错误,更不希望有人将他的缺点给揭露出来。对于别人的批评,大多会采取文过饰非,一副无所谓的态度,这就像已经发现了堤坝上的裂缝,却不进行修补,只是在上面涂上一点水泥将缝隙掩盖住。从表面上看,堤坝仍是完美无缺的,但在洪水猛烈地冲击下是坚持不了多久的。

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。” (《雍也》)

译文:质朴(内容)胜过文采(形式),就会显得粗野简陋;文采胜过质朴,就会显得浮华虚夸。只有文采和质朴配合适当,这样才是君子。

质朴、朴实

华美、文采

粗野、鄙俗

虚饰,浮夸

文质兼备、配合适当的样子

【初读文本】

学习第六章

【赏析】 这是孔子的传世名言。它高度概括了文与质的合理互补关系和君子的人格模式。文与质是对立统一、相辅相成的。未经加工的质朴是朴实淳厚的,但容易显得粗野。后天习得的文饰,虽然华丽可观,但易流于虚浮。质朴与文采是内容与形式的关系,是同样重要的,只有文、质双修,才能成为合格的君子。孔子的文质思想经过两千多年的历史实践,成为中国人“君子”形象最为鲜明的写照,对后世产生了深远的影响。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从“文”与“质”在君子成才过程中的辩证关系的角度出发,点明文质不可以相胜,就是指它们要均衡,哪个都不能够过多。君子就是要做到“文”与“质”的平衡。

2.分析本章说理的特点。

明确 明确清晰,言简意赅。

《雍也》

学

我们应该如何理解“文”与“质”的关系?

从个人修养的角度来理解,“质”是指质朴的品质,“文”则是指文化的修养。那么,“质胜文则野”就是指一个人没有文化修养就会显得很粗俗;“文胜质则史”就是指一个人过于文雅就会显得浮夸和虚伪,注重繁文缛节而不切实际。所谓“百无一用是书生”,就是典型的“文胜质则史”。所以孔子提倡“文质彬彬”,既要有文化修养,又不要迷失了本性,只有这样,才能称得上是真正的君子。

余英时《儒家“君子”的理想》

君子的修养有两个部分,一是学习“诗书六艺文”;一是躬行实践。在前一方面,他大概可以和其他的人相比,但在后一方面,他也还没有完全成功。关于“君子”必须兼具此两方面,以下这一段话表示得最明白:“子曰:‘质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。’”(《雍也》)此处的“文”字涵义较广,大致相当于我们今天所说的“文化教养”,在当时即所谓“礼乐”,但其中也包括了学习诗书六艺之文。“质”则指人的朴实本性。如果人但依其朴实的本性而行,虽然也很好,但不通过文化教养终不免会流于“粗野”(道家的“返璞归真”,魏晋人的“率性而行”即是此一路)。相反地,如果一个人的文化雕琢掩盖了他的朴实本性,那又会流于浮华(其极端则归于虚伪的礼法)。前者的流弊是有内容而无适当的表现形式;后者的毛病则是徒具外表而无内涵。所以孔子才认为真正的“君子”必须在“文”、“质”之间配合得恰到好处。

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)

译文:有抱负的人不可以不胸怀宽广,意志坚定,因为他肩负着重大的使命(或责任),路途又很遥远。把实现‘仁’的理想看作自己的使命,不也很重大吗?直到死才停止,这不也是很遥远吗?

读书人,士人

停止

志向远大

【初读文本】

学习第七章

意志坚强

【赏析】曾子认为,士人要有着弘大的襟怀,刚毅的品格,才能推己及人,救人救世,进而兼善天下。作为一个知识分子,要为国家、为社会挑起重担,走完历史无穷的路。“任重”所以力量要强,不强就会在半道支持不住;“道远”所以意志要坚决,不坚决就会半途消沉下去,放弃追求。

“仁以为己任”,以仁道自任,要把道德和正义推广到每个人,但是“仁”的实现岂是易事,这是一个需要随着人类社会的发展不断努力的问题。

实现“仁道”的路途是那样的艰难遥远,对个人来说,当然不可能于生前完成这一重任,只有到死后才会停下来。

曾子的这番话,表达了士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气。 将曾子之语作为人生的座右铭,我们在为理想而奋斗的过程中也会从中获得勇气和力量。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从精神状态的角度出发,点明读书人应该具备刚毅的品格,因为只有具备了这种品格才可以接受重任,才能够不不半途而废,才可以实现自己的理想。而“仁”应该是读书人毕生追求的目标。实现仁道是漫长而艰巨的。作为一个有理想、有抱负的人,应当勇于担当时代的重任,坚毅刚强,戮力奋斗。表达了士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气

2.分析本章说理的特点。

明确 运用双重否定和反问句的形式,增强语气。

使命,任重而道远

本章中曾子所言,是在我国文化史上影响深远的名言。后世无数的仁人君子,无不以此言激励自己,投身到治国平天下的伟大追求中。要想准确理解这段名言的深刻含义,必须对其中的关键语句进行解读。

首先我们要知道,这句话的主语是谁。曾子明确说是士人,那么士人具体指什么样的人呢?在这里,曾子所言的“士”应当是儒家之士,也就是我们现在所理解的知识分子。春秋战国时期,士人还只是一个群体,到了后来,士人发展成一个社会阶层。我国古代的社会结构中,一向有“士农工商”四民之说。作为一个人数可观的阶层,士人不治产业。他们以学习儒家理论为工作,以治理国家为己任,进则担任各级官吏,以实现社会大同为终极目标;退则以自己的道德修养教化百姓,影响社会。从孔子的时代起,士人就有着内圣外王的自觉,主动去承担推动国家发展的重任。中国士人阶层的这种精神追求和生活状态与其他社会阶层迥异,这在整个世界上都是绝无仅有的。

承担起这样的历史使命,努力实现大同社会的理想,就是儒家所说的“行仁”。从上面的叙述中不难看出,这个使命何等伟大,这个任务何等艰巨。如果没有高尚的道德、杰出的才能,根本担负不起或不配承担这样的重大使命。所以,曾子才说:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”也就是说,曾子认为,士人要有着弘大的襟怀,刚毅的品格,才能推己及人,救人救世,进而兼善天下。

行仁的使命是这样的伟大,它已经超越了个人名利的范畴,关乎到国家的安危,社会的兴衰。在传统语境里,能决定国运的唯有上天。所以士人的这种追求,是一种体察和贴近天道的自觉,是一种“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的崇高精神境界与使命意识。实现“仁道”的路途是那样的艰难遥远,“非毅无以致其远”,只有经过不息不止的努力和奋斗,才有可能完成。

曾子的这番话,表达了士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气。这样的话,孔子曾经说过,孟子也曾说过,但是他们都没有曾子表达得清晰明确。细品本章的内容,我们就会发现,曾子所述之士的品格,正是中国屹立于世界根基所在。尽管曾子已经故去了二千多年,但后世却有无数的仁人志士继承了这种精神,以天下为己任。为了这份坚定的信念,他们宁愿栉风沐雨,就算是为此而付出生命也在所不惜。这种精神,已经融入炎黄子孙的血脉里,成为中华民族奋发向上的不竭动力。

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

译文:孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土就完成了,这时停下来,是我自己要停下来的。又好比填平洼地,即使只倒下一筐土,(这时)继续前进,是我自己要前进的。”

即使

盛土的竹筐

停下来

填平洼地

【初读文本】

学习第八章

【赏析】在本章中,孔子运用“堆土成山”与“填土平地”这两个比喻,说明了功亏一篑与持之以恒的深刻道理。 做成任何一件大事,都需要一个循序渐进、日积月累的过程。无论是做学问,还是为人处世,除了有明确的目标以外,都应自觉自愿地坚持下去。只有坚持下去,才能积土成山,最终达到成功。否则,就会前功尽弃,功亏一篑,留下终身遗憾。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从人的主观性的角度出发,强调不论做事还是为人,贵在持之以恒,功亏一篑也好,持之以恒也罢,关键都在于自己。

2.分析本章说理的特点。

明确 运用比喻和散句,说理生动自然。

《子罕》

学

这句话蕴含了哪些做事和学习的道理?

孔子用比喻和散句,说明做事不可半途而废。要持之以恒,进退的责任在自己而不在别人。

孔子运用“堆土成山”与“填土平地”这两个比喻,说明了功亏一篑与持之以恒的深刻道理。做成任何一件大事,都需要一个循序渐进、日积月累的过程。无论是做学问,还是为人处世,除了有明确的目标以外,都应自觉自愿地坚持下去。只有坚持下去,才能积土成山,最终达于成功。

否则,就会前功尽弃,功亏一篑,留下终身遗憾。

贵在坚持

做成任何一件大事,都需要一个循序渐进、日积月累的过程。不管是学习也好,修养也罢,抑或是追求成功,除了有明确的目标以外,还要懂得坚持。只有坚持不懈地学习,才能积土成山,最终达于成功。否则,就会前功尽弃,功亏一篑。

在本章中,孔子运用“堆土成山”与“填土平地”这两比喻,说明了功亏一篑与持之以恒的深刻道理。而且,他还一再鼓励自己和学生们,无论是做学问,还是为人处世,都应自觉自愿地坚持下去。如若半途而废,只会前功尽弃,留下终身遗憾。

学问是人类智慧的结晶,是历代智者通过不断追求与探索所得,具有深刻的理论性和永恒价值,学习、理解和把握这些学问,绝不是一朝一夕的事。若想领悟其中的奥妙,就得怀着持久钻研、锲而不舍的精神,方能取得成功。譬如我国著名数学家陈景润,当年他在研究“哥德巴赫猜想”时,不仅遭受到了无尽的讽刺与挖苦,同时还要忍受着身体上的病痛。但他没有放弃,在狭小的房间里,仅凭着一盏昏暗的煤油灯和一支笔,他坚持了下来。在耗尽了几麻袋的草稿纸后,他最终完成了研究,创造了一个震惊世界的奇迹。

不仅在做学问方面如此,对于其他事情也同样适用。愚公为了打开通道,就率领家人进行移山。但这在智叟的眼中,根本就是一件无法完成的任务。可是,愚公却坚守着“子子孙孙,无穷匮也,而山不加增”的信念,相信自己坚持下去,定能搬走大山。后来,愚公的精神感动了神明,在他们的帮助下,成功移走了两座大山。

与做学问和做事相比,孔子更看重的其实是提高个人修养,他的这个比喻也是强调修身进德,要持之以恒,不可须臾停步。提高修养要比做一件事难得多,也比做学问难得多,因为道德的提高没有止境。漫漫人生路,不知何时才能达于仁境,这种感受很容易让人懈怠。所以,有的人刚刚起步,便因看不到目标放弃了;有人走到半道,因为坚持不住放弃了,真正像孔子那样,修成纯粹美德的没有几人。从这个意义上说,追求仁道的人生路,很像西天取经的唐三藏,途中有何止九九八十一难。不要说心起恶念,即便是一念偏私,也会有损道德。在外人面前做得再好,在暗室心生邪念,也是不道德。通常,大家说起修养来总是轻飘飘的,不知何其难哉。孔子之所以说仁道难修,原因盖在于此。通观《论语》,被他认可达到仁境的,也只有尧、舜、禹、文王、周公数人而已。

在强调贵在坚持的同时,孔子的话还有另外的用意。其中“止,吾止也”“进,吾往也”是在提醒我们,是否追求仁道、坚持不懈,主动权完全在自己手里,最根本的还是我们自己,与他人毫无关系。儒家强调“我命在我不由天”,便关注人的这种自主性。

贵在坚持的道理很简单,只是能够做到的人少之又少。在现实生活中,我们经常可以看到这样的人,他们在行动之初,总是雄心勃勃,一副不达目的誓不罢休的模样。可是,当他们稍遇阻挠之时,其信心就立刻动摇起来,往往会半途而废,令之前的努力全都化为泡影。究其根本,还是因缺乏坚韧不拔的毅力和决心所致。因此,无论做任何事情,只有全身心地投入其中,不畏艰苦,才能有所收获。“骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。”只要能够坚持下来,就是成功。

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。” (《子罕》)

译文:有智慧的人不会被迷惑,有仁德的人不会忧愁,勇敢的人无所畏惧。

同“智”

……的人

【初读文本】

学习第九章

【赏析】《礼记·中庸》说:“知、仁、勇,三者天下之达德也。”孔子希望自己的学生能具备这三德,成为真正的君子。这里孔子说的"知者不惑"的"知",也等于佛学中智慧的"智",而不是聪明。真正有智慧是对于事物的内在根本或规律了然于心,所以什么事情对于他当然没有了疑惑。仁者,是做到了仁,已经仁在心中的人, 当他心怀天下,爱人济众,他再也不会因他个人的境遇而忧愁,不会因受环境动摇。有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不惧。

古人认为,君子有三种基本品德——仁爱、智慧和勇敢。孔子说:“仁者不忧,智者不惑,勇者不惧”,也就是说人如果有着一颗博爱之心,有着高远的人生智慧,有着勇敢坚强的意志,那么他就必然会具有良好的心理和精神状态,从而心底宽广、胸怀坦荡。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从“智、仁、勇”的道德范畴出发,点明一个人要达到完美的人格修养,智、仁、勇缺一不可。

2.分析本章说理的特点。

明确 用否定和整句的形式,增强气势,简洁明确。

《子罕》

学

“知者为何不惑,仁者为何不忧,勇者为何不惧”

有智慧的人不会疑惑,因为知道大小、轻重、缓急、本末,判断力自然就强大;

仁德的人行恕道(己所不欲,勿施于人)则不会招人怨恨,行忠道(立人、达人)则会招人感激,人际关系处理得完善了,就不会忧虑;

真正的勇者不是行为壮烈,而在于内心强大,不存在惧怕之心,横逆忧患之来,淡然处之,这才是大勇,故言“勇者不惧”。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)

约束自我,使言行归复于先王之礼。

一旦

称赞,赞许

条目,细则

合乎礼

实践,从事

【初读文本】

学习第十章

依靠

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从实践的角度,阐述了孔子对“仁”的理解以及如何通过自己的行动来实现“仁”。其关键是克己复礼。具体是要“视、听、言、动”都符合礼。从这个层面上来说,“仁”是“礼”的内化和自觉。

2.分析本章说理的特点。

明确 以对话的形式,层层深入,说出符合“礼”的具体做法。

孔子要恢复的是周礼

“礼”起源和核心是尊敬和祭祀祖先。

周礼是周初确立的一整套典章、制度、规矩、仪节。这套“礼仪”对每个氏族成员有极大的强制性和约束力,相当于后世的法律。

周礼包括礼制、礼仪或礼节、礼俗三个层面。

(一)礼制,指全社会的等级制度和伦理秩序。

(二)礼仪,指具体的礼节仪式。

(三)礼貌(义),指个人在待人接物时所表现出来的道德修养(如恭敬、和顺、谦让)。

目的是为了“明贵贱,辨等列,顺少长”;礼的根本目标是维护周王朝的统治。

【赏析】这篇文章主要讲述孔子关于仁的主要解释,孔子用礼来规定仁,依礼而行就是仁的根本要求。所以,礼以仁为基础,以礼来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。这篇文章里关于任的论述,包括两个方面的内容,一个方面是克己,第二方面是复礼,克己复礼就是通过人们的道德修养自觉地遵守礼既定的规矩。也就是说,想要做到这一点就要净化自己的心灵,约束自我的行为。“仁”是用来实践的,不是把“仁”挂到嘴边就可以做到“仁”了。这是孔子思想的核心内容,贯穿于《论语》一书的始终。

自我约束的重要性

“仁”是孔子思想的一个核心。要在生活中行“仁”,按孔子的说法,就要克己复礼,加强自我约束。也就是说,想要做到这一点就要净化自己的心灵,约束自我的行为。“仁”是用来实践的,不是把“仁”挂到嘴边就可以做到“仁”了。

儒学中的“仁”,从本质上讲是一个内心修养的真功夫,是实实在在的境界,并不是简单抽象的理论。想要做到这一点,非要下苦工夫长期修炼不可,需要耐得住寂寞。古今成大事者,无不具有“仁”的真功夫,他们都能够很好地克制自己的欲望,将精力集中到所从事的事业上,最终才获得了成功。

我们都知道人的思想是抽象的,是最难把握和控制的,人们随时都可能会产生各种各样的念头。欲望太多内心自然无法平静,无法将精力集中到要从事的事情上去。但是,任何事情想要成功都不是一朝一夕的事,需要坚定的意志和长期的专注。修德做学问,如果缺乏自我约束力,三心二意,肯定是无法达到“仁”的境界。做事业也是一样,欲望太多、内心浮躁都难以获得成功。因此,我们需要时时刻刻保持清醒,约束自己的行为,不能被一时的利益所迷惑。

克己复礼,自我约束,不仅表现在这些大事情上,小事中也是同样。在与他人的交往过程中,我们总会遇到各种各样的烦恼。总不能一遇到烦恼就任性使气,与别人争吵,甚至动手吧。那样的话,纵然得到发泄,但却无法解决问题,还会让别人质疑你的修养。这个时候,我们就要学会约束自己,冷静面对不如意。在与人交往的时候,彼此互相谦让、互相尊重、讲究礼仪,从而激发出人性的光辉。从“礼”出发,就能至“仁”。

人性中好的一面是通过接受教育获得的,“礼”也是慢慢培养起来的。没有谁生而知礼,我们从小接受教育才懂得了什么事情该做,什么事情不该做,哪些行为是对的,哪些又是错的。社会有公众奉行的社会道德,也有法律规范,人们通过对相应规范的学习来约束自我。知“礼”是一个需要逐渐培养的过程,内心修为提高不是一朝一夕就可达到的。

“礼”并不仅仅是现实生活中我们所谓的“礼貌”,它是一种更高的境界,是人们应该时时刻刻保持的庄严和诚敬。只有内心庄严诚敬了,才可能对自己从事的事业有一种切身的爱,才能全心投入进去,才可能在与人交往中发自内心地处处讲究礼仪,而不会显得虚情假意。否则,即使一时注意了,早晚也会露出马脚。

虽然说人通过教育而知“礼”,但是要想达到“仁”的境界,却需要从自我入手。求“仁”在于自己,不是说谁教会我们一种方法,从此以后靠着这个方法就可以达到“仁”了。孔子在教育颜回如何克己复礼,从而达到“仁”的境界时,告诉了他一个入手的方法,就是要他从眼、耳、口、鼻四方面来规范自己的行为,从外在来规范自己。孔子告诉颜回的只是一个入门的方法,但并不是说靠着孔子的四句箴言就可以达到“仁”的境界了。我们应该从一些小事入手逐步去约束自我,同时注重使内心修为逐步达到庄严、诚敬的境界,只有这样才能逐渐到达孔子所说“仁”境界。也只有如此,才能成就一番事业。

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

译文:

有什么话是可以终身奉行的吗?”孔子(就回答)说:“那就应该是“恕”了吧!自己不想要的,也不要强加给别人。”

大概,表示推测、估计

一个字

介词,可以翻译成“给”

【初读文本】

学习第十一章

【赏析】君子应有仁德之心,表现在待人接物上,最重要的就是“己所不欲,勿施于人”。

这句话点出了处理人际关系的重要原则,也就是我们所说的“换位思考”,这是尊重他人、平等待人的重要体现。

文本探究

活动:问题探究

1.概括主题。

明确 从人的行为准则的角度出发,提出孔子认为推己及人的“恕”是可以终身奉行的原则。“己所不欲,勿施于人”强调的也是“修己”。

2.分析本章说理的特点。

明确 以对话的形式,点出“恕”这一准则,以及具体的做法,明确而详细。

《卫灵公》

学

“恕”和“己所不欲,勿施于人”有什么关系,这段话与孔子的“仁”又有何关系?

这也是孔子对践行仁的原则的表述:恕道。

在孔子看来,“恕”这个字是可以终身奉行的,而“恕”就是“已所不欲,勿施于人”。它是“仁”的内涵之一,所以常把它看成是“仁”的实践原则。“已所不欲,勿施于人”说的也是思想品德修养,强调“修己”。

人活于世,要学会相互理解,要设身处地地看待问题,而不是以自我为中心。只有多替别人考虑,别人才会把你的事情放在心上。只有这样做了,人际关系才会和谐。

己所不欲勿施于人

君子应有仁德之心,表现在待人接物上,最重要的就是“己所不欲,勿施于人”。

在中国历史上,唐太宗就是一个奉行“己所不欲,勿施于人”的明君。贞观初年(公元627年),太宗便明确说出自己的君道观念:“朕经常思谋,个人祸患,常非身外之物所致,而是因为人的欲望害了自己。倘若贪于佳肴美味,沉醉歌舞美女,被欲望所带动,国家便会因此废墟,百姓也会大受侵扰。”

贞观二年(公元628年)夏天,太宗住在低矮潮湿的皇宫里,大臣都劝告他改建。太宗摇头说:“朕富有四海,处理事情都应设身处地。扩建宫殿屋宇,游览观赏池台,老百姓都不会希望的。己所不欲,勿施于人。劳苦疲惫之事,怎能强加给百姓呢?”

唐太宗如此严格要求自己,各级官吏因此上行下效、劝谨奉公,王公贵族乃至大姓富豪也不敢胡作非为、盘剥细民,人人衣着朴素,民风俭朴。如此数年后,人民不再遇到盗贼,牢房常空空荡荡。从长安到镇南,自山东到东海,都不必担心路上饥荒。史书记载,贞观之社会繁荣稳定到这样的程度,是历史上前所未有的。

相反,背弃忠恕之道,一味专营,最后搬起石头砸自己的脚的例子也不在少数,唐代酷吏周兴就是自作自受的最好注脚。

武则天登上宝座后,担心许多大臣反对自己,她为除掉这些人,稳固帝位,下令开全国告密之风气。于是,来自全国各地的告密资料如雪片般飞来,这些资料总要有人审查,这样就出现许多残酷的官吏。他们个个残忍,往往不分青红皂白,严刑逼供。犯人招架不住,便胡乱招一些假口供,害死不少人。这些官吏之中,最残酷的就是周兴和来俊臣两个。他们手下养有几百个流氓,专门告密。只要他们认为谁有谋反嫌疑,就派人同时在几个地方告密,并且捏造证据。有个正直的大臣对武则天说,现在下面告发的谋反案件大多是冤假错案,还有人阴谋离间陛下和大臣的关系,不可以不慎重。但是,武则天听不进这种劝告,告密风气越来越盛。就连武则天的亲信,也有被人告发谋反而被杀掉的。

有一天,武则天接到告密信,说周兴跟已经处死的某案犯同谋。武则天大吃一惊,立刻下密旨给来俊臣,让他负责这个案件。说来也巧,密旨送达的时候,来俊臣正跟周兴在一起,边吃酒,边议论案件。看完密旨后,来俊臣有些头疼,他知道周兴的为人,是不会轻易招供的。于是,来俊臣不动声色地把密旨放起来,仍然笑着对周兴说:“最近抓住一批犯人,大多不肯老实交代,您看怎么办呢?”周兴拈着胡须,奸笑着说:“这还不容易,我最近就想出一个新办法,拿一个大瓮放在炭火上。谁不肯招认,就把他放在大瓮里烤,还怕他不招?”来俊臣听后,连连称赞说:“好办法,好办法。”他一面说,一面叫公差去搬一口大瓮和一盆炭火到大厅来,把瓮放在火盆上。盆里炭火熊熊,整个大厅的人都禁不住流汗。

周兴正在奇怪,来俊臣站起来,拉长脸说:“接皇上密旨,有人告发周兄谋反。你如果不老实招供,只好把你请进这个大瓮。”此时的周兴方知中计,悔之晚矣,只好乖乖招供。据其口供,理应死罪,可是武则天想,周兴毕竟为她出过不少力,再说他是不是真的谋反,令人怀疑,所以就赦免周兴的死罪,把他革职流放到岭南去。但是周兴作恶多端,在流放路上就被人暗杀了。

因为武则天的信任,来俊臣胃口愈来愈大,想独掌朝廷大权。他嫌武则天的侄子武三思和女儿太平公主实力大,索性告到他们的头上。可是这次他没能得逞,反对他的人愈来愈多,武则天只好下令将其处死。就这样,两个蓄意害人的人,终究以害自己的结果而告终。

与人交往,最重要的莫过于“忠”“恕”二字。“忠”则能得到朋友的信任,“恕”则能处理好与朋友的矛盾、过失。如何贯彻“忠”“恕”二字,行事之前还需要常常扪心自问是否做到了“己所不欲,勿施于人”。

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

老师对学生的称呼

那

提高人际交往能力

激发人的感情

观察政治的得失、风俗的盛衰

讽刺时政

近

【初读文本】

学习第十二章

为什么不

译文:同学们,为什么不学《诗》呢?学《诗》可以激发热情,可以观察政治的得失、风俗的盛衰,可以提高人际交往能力,可以讽刺时政。近可以侍奉父母,远可以侍奉君王,还可以多知道些鸟兽草木的名字。

【初读文本】

学习第十二章

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

【赏析】《诗经》是我国历史上最早的诗歌总集,在我国文学史上占据着重要的学术地位。孔子重视《诗经》的教化作用。在《论语》中,孔子不仅多次引用《诗经》来说明自己的观点,还多次强调《诗经》在为人处世上的重要作用,教诲弟子要学《诗》。在这里,孔子再次向弟子提出学《诗》的重要意义。这段文字全面而精确地概括了《诗经》的社会价值。学《诗》至少有上面所列举的六种好处,他还曾说过:“不学诗,无以言”,可见学诗的重要性与必要性。

《阳货》

学

孔子认为学《诗》有什么作用?

兴--引譬连类、感发志意--激发人们的广泛联想,调动内在情感。

观--观风俗盛衰,考见得失--诗歌可以帮助读者认识风俗盛衰和政治得失。

群--群相切磋,和而不流--诗可以帮助人们沟通感情,切磋砥砺,提高修养。

怨--怨刺上政--诗可以批评指责为政之失,抒发对苛政的怨愤和讥刺之情。

诗可以兴

《诗经》在进行创作时,都是有感而发的,因而每一个字中都饱含感情。读《诗经》的人,自然也能感受到这种感情,并使自己的感情受到熏陶。因而《诗经》起到了影响人们心志的作用,对人生观、价值观的形成也有着重要的影响。古人重视《诗经》的兴发作用,很多人都是受《诗经》的感召,确立了自己的人生志向。

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。 《蒹葭》

大片的芦苇青苍苍,清晨的露水变成霜。我所怀念的心上人啊。就站在对岸河边上。逆流而上去追寻她(他),追随她(他)的道路险阻又漫长。顺流而下寻寻觅觅,她(他)仿佛在河水中央。

这首诗塑造了一个虚实相生的意境。写实方面,伊人可望不可及,虚的一面,理想很难达成,需要经历千百般的努力。用苇草比喻理想,托物言志,通过具体和想象的空间,激发读者的意志,不畏险阻,不断追求。

诗可以观

观是“观风俗之得失”。“饥者歌其食,劳者歌其事”,《诗经》是有感而发的产物,因而必然是对它所诞生的时代的真实反应。我们对前人的生活状况一无所知,要想有所了解,就得获得当时的文献资料。而学习《诗经》,有助于我们了解那个时代,以及当时社会生活的各个层面,掌握全面的社会历史知识,了解各种各样的风俗民情。这些知识的积累有助于我们以古证今,提高现实观察力,提高洞察人情世态、分辨是非的能力。

溱zhēn与洧wěi,方涣涣兮。士与女,方秉蕳jiān兮。女曰观乎?士曰既且。且cú往观乎?洧之外,洵訏xū于且乐。维士与女,伊其相谑,赠之以勺药。《溱洧》

溱河,洧河,春来荡漾绿波。男男,女女,手拿兰草游乐。姑娘说:“去看看?”小伙说:“已去过。”“请你再去陪陪我!”洧河那边,真宽敞,真快活。少男,少女,互相调笑戏谑,送一支芍药订约。

通过这首诗,我们可以了解春秋时期,郑国上巳节的习俗风情。这一天,年轻的朋友们,手持兰草来到河边相会,洗衣濯足、游乐祈福。

瞻彼淇奥(yù),绿竹猗猗(yī)。有匪君子,如切如磋,如琢如磨。瑟兮僩(xiàn)兮,赫兮咺(xuān)兮。有匪君子,终不可谖(xuān)兮。《淇奥》

淇水旁,河岸弯弯、绿竹修拔,一个学问与品德俱佳的男子穿行其间,从他的神态、风度可以看出他的胸怀和修养,真是一见倾心难忘记呀。

表面上是一首夸赞诗,但《淇奥》更开创了以竹貌喻人品的先河,这个流传和切磋琢磨的过程,是“诗可以群”的体现。我们今天,也依然在干这件事,写诗喜欢用“与君共勉”的题跋,热衷于参加“诗歌朗诵会”,这是一次次“群居相切磋”(《论语集解》孔安国)的过程。

“群”是沟通,它以诗为媒,把一个个零散的、个人化的观点,聚合在一起,形成一个个约定俗成的认识。

诗可以群

诗可以怨

怨就是不满。不满要表达出来,不能闷在心里,表达的方式多种多样,而诗歌就是其中一种健康而有效的表达方式。有注家说怨是“刺上政”的意思,即是对社会政治以及上级统治者的不满,比如《诗经》中的《硕鼠》、《伐檀》等篇目。但还应该看到,《诗经》中还有其他的不满情绪,因而“怨”并不局限于“刺上政”。比如《采薇》表达的是人民遭受战争痛苦后的不满,《氓》表达的是弃妇的不满……《诗经》的这个社会作用很值得我们借鉴,自身的不满情绪,如果能运用诗歌发泄出来,不仅缓解了自己的积郁,还诞生了一篇具有真情实感的好作品。

坎坎伐檀兮,置之河之干兮。河水清且涟猗。不稼(jià)不穑(sè),胡取禾三百廛(chán)兮?不狩不猎,胡瞻尔庭有县(xuán,同悬)貆(huán)兮?彼君子兮,不素餐兮! 《伐檀》

坎坎是砍树的声音,砍倒的树放在河边,等着搬运回家。看了轻轻打着漩儿的河水,想起那些不劳动的统治者们,粮食和猎物都被他们夺去了。那些老少爷们儿,确定不是在吃闲饭?

“苛政猛于虎”,这首诗塑造的正是统治者和劳动者的对立,体现了被剥削者面对不公待遇的愤懑。他们辛辛苦苦的劳动成果,白白被统治阶级夺去享受,于是发出灵魂拷问。

但是由于古时倡导“怨而不怒”仁政的思想,他们只能把自己心里的不满诉诸于诗,让读到诗的统治者们有所醒悟。诗在默默地助力“平天下”。

“事父、事君”

是从人之大伦上说的。一个人生活在社会上,需要扮演各种各样的社会角色,每个人都要明白自己的社会责任,做好自己应该做的事。这就是孔子说的“君君,臣臣,父父,子子”,各在其位,各行其事,才能保证这个社会安定有序,而学习《诗经》有助于培养人们的这种精神,在家则孝,在外则忠,忠孝是一个人的立身之本,是一切品德的基础,而学习《诗经》就是培养人们这种品德的最佳方法。

“多识于鸟、兽、草、木之名”,是从知识的获取上说的。古代获取知识的渠道并不像现代这么多,信息也没有现在这么集中,获取起来也没有这么方便。而《诗经》中恰恰收集了各种各样的知识,雅学、地学、博物学、本草学无所不包,为人们获取知识提供了方便。所以孔子特别提倡学《诗》,以诗教,就是为了让弟子们获取这些知识。

学《诗》至少有上面所列举的六种好处,因而孔子特别强调要好好学习,对自己的儿子孔鲤也做了类似的强调。他还曾说过:“不学诗,无以言”,可见学诗的重要性与必要性。我们虽然生活在现代社会,有了更为丰富的信息获取途径,但对《诗经》的学习依然是必要的。

《阳货》

学

孔子认为学《诗》有什么作用?

“兴观群怨”说概括了《诗经》的社会价值。

《诗经》是我国最早的诗歌总集,在我国文学史上具有重要地位。孔子很重视《诗经》的教化作用。这段文字全面而精确地概括了《诗经》的审美价值、社会价值、认识价值。运用反问和排比的手法,详细而全面,语气强烈。

研读文本

章节 主要观点 说理方法

第一章 安贫乐道,就有道而正 理论论证

第二章 礼、乐以仁为基础 理论论证

第三章 执着追求“道(真理)” 理论论证

第四章 君子重义轻利 对比论证

第五章 虚心学习,自我反省 对比论证

第六章 文质兼备,方为君子 对比、理论

第七章 以仁为己任,意志坚强 理论论证

第八章 不半途而废,持之以恒 比喻论证

第九章 智、仁、勇成就完美人格 举例论证

第十章 克己复礼为仁 理论论证

第11章 己所不欲,勿施于人 理论论证

第12章 《诗》的社会功用 举例论证

本文分别用哪些方法阐述了哪些观点?

克已复礼,非礼勿言......非礼勿听——自我约束

恕己所不欲勿施于人——仁爱之心

君子之德

修身养性

食无求饱,居无求安,敏于事而情于言,

就有道而正焉。——谨言慎行

君子喻于义,小人喻于利。——重义轻利

文质彬彬,然后君子。——表里如一

外求

内修

朝闻道,夕死可矣——追求真理

止,吾止也;进,吾往也——锲而不舍

学《诗》 兴、观、群、怨——养德增智

人而不仁,如礼何 如乐何——重视仁德

见贤思齐焉,见不贤而内自省也——自我反省

士不可以不弘毅,任重而道远——勇于担当

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧——知、仁、勇

归纳总结

《<论语>十二章》主要阐述了孔子关于贫富、义利、自我要求等方面的观点,以及孔子重视《诗》的教育作用,较为全面地体现了孔子的思想。

1、孔子在《论语·雍也》中探讨文与质的关系的句子是:“ , 。”

2、孔子在《论语·学而》中谈到君子不要求吃足,不要求居住舒适的句子是:“ , 。”

3、孔子在《论语·里仁》中谈到早晨得知道理,当晚死去也甘心的句子是:“ , 。”

4、孔子在《论语·里仁》中谈到君子和小人不同的义利观的句子是:“ , 。”

5、《论语·卫灵公》中,子贡询问孔子有没有可以拿终身去实践的一个字,孔子告诉他是“恕”。接着孔子又对“恕”做了进一步的解释,“ , 。”

6、唐太宗李世民曾说“以人为鉴,以明得失”,由此可以想到《论语·里仁》中的:“ , 。”

7、青年担当着国家兴盛的重责,应当以《论语·泰伯》中曾子所说的:“ , ”自勉。

1.质胜文则野 文胜质则史

2.君子食无求饱 居无求安

3.朝闻道 夕死可矣

4.君子喻于义 小人喻于利

5.己所不欲 勿施于人

6.见贤思齐焉 见不贤而内自省也

7.土不可以不弘毅 任重而道远