2.1大气的组成和垂直分层 课件 (57张)

文档属性

| 名称 | 2.1大气的组成和垂直分层 课件 (57张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-08-16 15:59:10 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

第二章 地球上的大气

第一节 大气的组成和垂直分层

教学目标:

1、运用图表等资料,说明大气的组成及其与生产、生活的联系

2、运用图表等资料,说明大气的垂直分层及其与生产、生活的联系

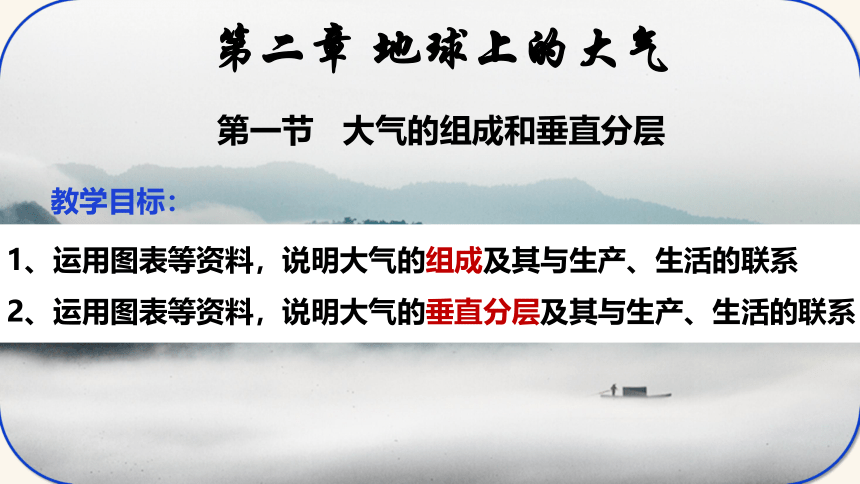

一、大气的组成

干洁空气组成图

1干洁

空气

2水汽

3尘埃

其他

成分

大气

组成

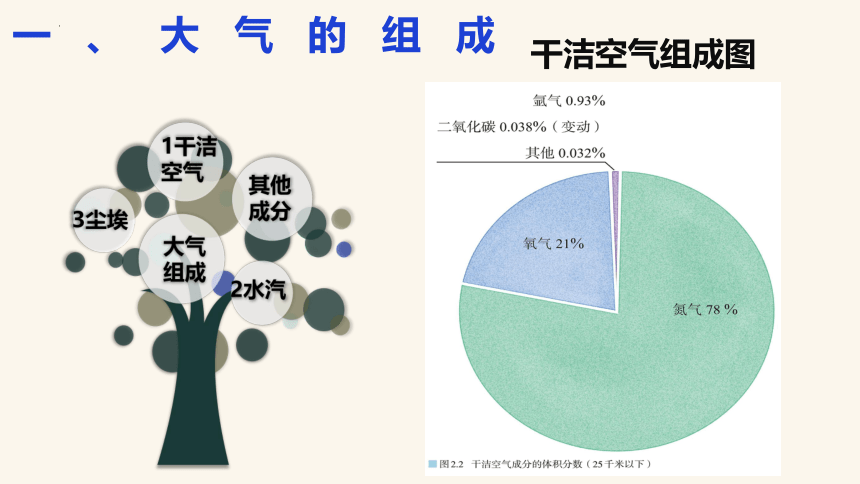

思考 在奥运会等世界重大体育赛事中,来自非洲埃塞俄比亚、肯尼亚的中长跑运动员往往成绩优异。为什么呢?

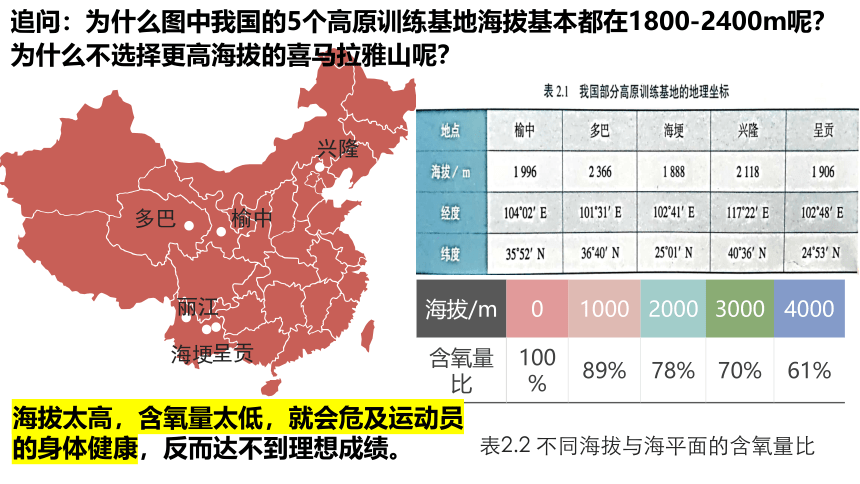

埃塞俄比亚和肯尼亚地形均以高原为主,海拔高,大气稀薄,大气中含氧量低,(在高原训练可以增加血红蛋白数量,增强血液携氧能力),有利于激发运动员的潜能。

海拔/m 0 1000 2000 3000 4000

含氧量比 100% 89% 78% 70% 61%

表2.2 不同海拔与海平面的含氧量比

榆中

多巴

海埂

兴隆

呈贡

丽江

追问:为什么图中我国的5个高原训练基地海拔基本都在1800-2400m呢?为什么不选择更高海拔的喜马拉雅山呢?

海拔太高,含氧量太低,就会危及运动员的身体健康,反而达不到理想成绩。

α氨基酸的结构通式

氮气是地球上生物体的基本成分

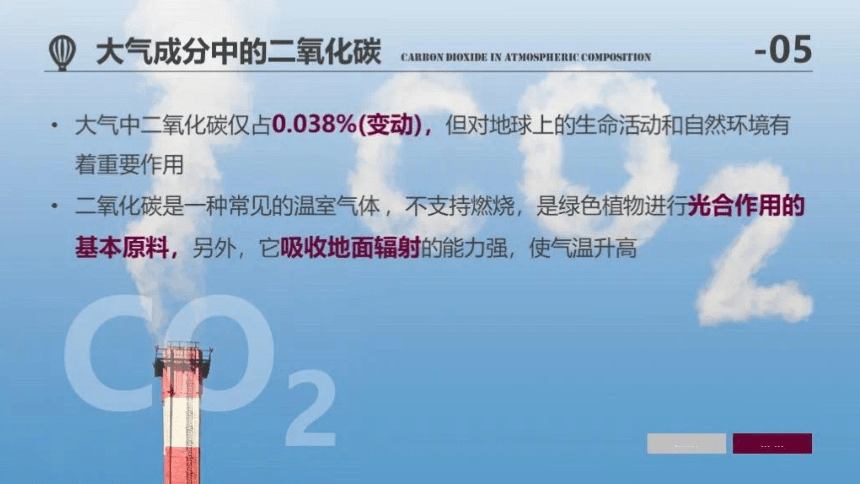

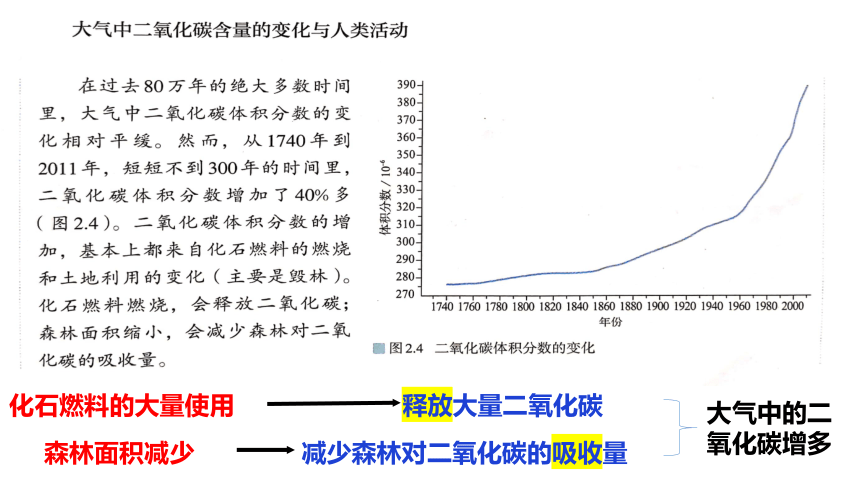

化石燃料的大量使用

释放大量二氧化碳

森林面积减少

减少森林对二氧化碳的吸收量

大气中的二氧化碳增多

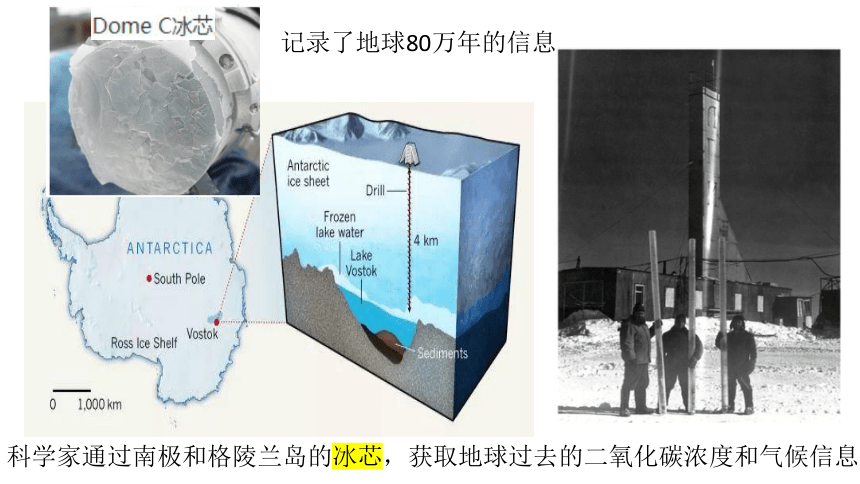

科学家通过南极和格陵兰岛的冰芯,获取地球过去的二氧化碳浓度和气候信息

记录了地球80万年的信息

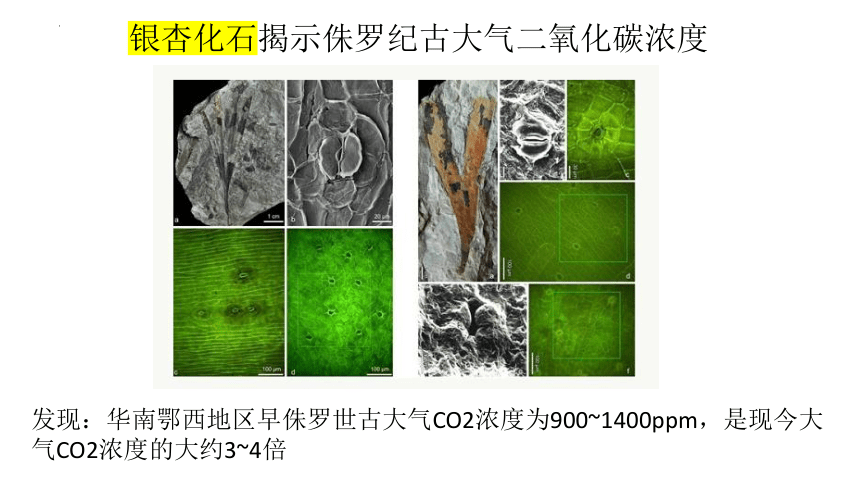

银杏化石揭示侏罗纪古大气二氧化碳浓度

发现:华南鄂西地区早侏罗世古大气CO2浓度为900~1400ppm,是现今大气CO2浓度的大约3~4倍

利用植物叶片气孔频度与大气二氧化碳分压的相关性来重建古大气二氧化碳浓度,是一种重要的古大气二氧化碳浓度研究方法。

气孔频度主要包括气孔密度和气孔指数这两个参数,假如某一植物的气孔频度与二氧化碳分压存在显著的相关性,且具有亲缘关系紧密的植物化石,就可作为潜在的代理指标,以重建古大气二氧化碳浓度。

利用植物化石气孔研究各个地史时期的古大气二氧化碳浓度,是目前地质古生物学的重要前沿领域之一

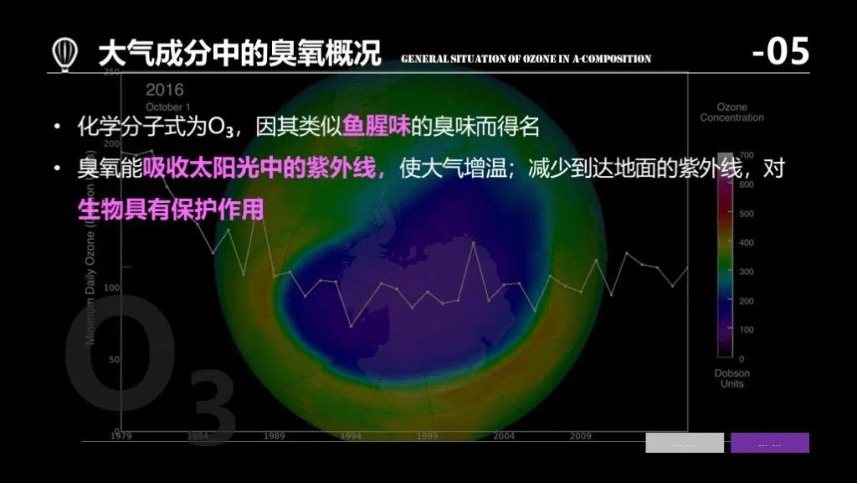

南极臭氧层空洞正在缩小

大气成分之气溶胶(尘埃)

● 由于自然和人为原因,大气中增加了许多新的组成成分,主要包括气溶胶和污染气体。

●它们存留于大气中,构成大气的临时组成成分。对生态系统和人类生存造成不利影响。

归纳总结:大气各成分的作用

大气组成 主要作用

干洁空气 主要成分 N2

O2

微量成分 CO2

O3

水汽 (很少,因时因地而异)

固体杂质(气溶胶) (很少,因时因地而异)

地球上生物体的基本成分

维持生物活动的必要物质

植物光合作用的原料、吸收地面辐射

吸收紫外线,使大气增温;

使地球上的生物免遭过量紫外线的伤害

成云致雨的必要条件;

直接影响地面和大气温度

凝结核,促成水汽的凝结,成云致雨

反射和散射太阳辐射

2012年10月14日,奥地利“坠落人”菲利克斯·鲍姆加特纳,从距地面高度约3.9万米的氦气球携带的太空舱上跳下。他配备的宇航服,外表绝缘,密封的内层中填充加压氮气;头盔内有液氧系统,护目镜中装有温度调节器。

①39km的高空大气与地面有哪些不同?

②菲利克斯·鲍姆加特纳为什么要配备特制宇航服?

6月13日傍晚19时14分,胡忠贵正准备施放探空气球,并通过雷达接收高空气象数据

二、大气的垂直分层

1.划分依据:

气温、运动状况、密度

2.垂直分层:

对流层

平流层

高层大气

The Ozone Hole

大气的垂直分层

02

温度(℃)

高度(千米)

-100

-50

0

50

100

20

40

60

80

100

120

对流层

平流层

8~18km

50~55

电离层

高层大气

高度范围:对流层顶至50-55千米;臭氧层在20-30千米处.

气温特点和成因:上部臭氧吸收太阳辐射,随高度增加而上升(上热下冷).

气流运动:水平运动,大气平稳

自然现象:天气晴朗,能见度好。

人类活动:飞机、探空气球

平流层:

为什么平流层适合飞机飞行?

①平流层的大气上部热,下部冷,不易形成对流,大气平稳,以平流运动为主,②且该层大气在水汽和杂质含量少,天气晴朗,能见度好,适合飞机飞行。

①气温特点和成因:随高度增加而递减(下热上冷);上升1000米,下降6.5℃。

对流层:(0-12km)

温度(℃)

高度(千米)

-100

-50

0

50

100

20

40

60

80

100

120

对流层

平流层

8~18km

50~55

电离层

高层大气

②气流运动:大气热量主要来自地面辐射,对流显著

导致厚度变化:8-18千米.因纬度和季节的不同而不同。低纬17-18km,高纬度8-9km

③自然现象:水汽尘埃含量多,风雨雷电现象多

④人类活动:人类生存在对流层底部

对流运动显著的原因:

对流层厚度的变化

纬度

17~18

10~12

10~12

8~9

8~9

N 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90°S

厚度(km)

5

10

15

20

随季节变化:夏季:厚 冬季:薄

随纬度变化

原因:地表气温差异导致对流强度不同

思考:一架飞机从北极出发,到达南极,飞行高度保持在10千米,该飞机依次经过哪些大气垂直分层中哪些层?

TA>TB:

TA>TC:

TC>TB:

B海拔高,距离地表远,吸收的地面辐射少

C海拔高,大气稀薄,吸收地面辐射的能力弱

B、C海拔相同,大气疏密相同,但C距离地表近

A

B

C

比较A、B、C三地的气温

TA>TC>TB

温度(℃)

高度(千米)

-100

-50

0

50

100

20

40

60

80

100

120

对流层

平流层

8~18km

50~55

电离层

高层大气

范围:平流层顶至大气边缘

气温变化:下部气温随高度增加而降低。上部气温随着高度的增加。

大气运动:高空对流和高空平流

天气状况:天气晴朗,能见度好。

高层大气:

气温为什么随着海拔的增加先降低后升高?

中间层

范围:

气温变化:

气流运动状况:

平流层

对流层

⑶高层大气

平流层顶至85千米

随高度增加而降低(下热上冷)

高空对流

A.中间层

原因:底部有臭氧吸收紫外线,其热源主要来自平流层。

原因:上部冷、下部热。

中间层

平流层

对流层

⑶高层大气

B.热层

范围:

中间层顶至800千米

气温变化:

随高度增加而上升(上热下冷)

原因:氧原子吸收太阳紫外线而使温度升高

大气处于高度电离状态,能反射无线电波。

热层

800

电离层:80~500千米

原因:太阳紫外线和宇宙射线作用

中间层

平流层

对流层

⑶高层大气

热层

800

C.外层(散逸层)

范围:热层顶以上

大气十分稀薄,常有粒子散逸。

2000~3000

外层(散逸层)

气温非常高

The Ozone Hole

4.大气各层对人类活动影响

垂直分层 与人类关系

对流层 ①与人类关系最为密切,人类就生存在对流层底部

②各种天气现象发生在对流层

平流层 ①臭氧大量吸收太阳紫外线(被誉为“地球生命的保护伞”)

②气流平稳,有利于高空飞行

高层大气 电离层能反射短波无线电波,对无线电通信有重要作用

课后归纳总结(在重难点探究案)

大气结构 高度范围 气温变化特点和成因 气流运动 自然现象 人类活动

对流层

平流层

高层大气

0-12km

12-50km

50km以上

对流层

平流层

1、气温随高度增加

而减低

1、气温随高度的增加

而升高(臭氧层)

电

离

层

高层大气

12km

2、对流运动显著

3、天气多变

2、平流运动为主

3、天气晴朗

2、大气处于电离状态(可反射无线电波)

50km

1、空气密度很小

依据:温度、密度、及大气的运动状况

大气的垂直分层

对流层(与人类最密切)

厚度:

气温特点:

大气运动:

受热过程:

平流层

厚度:

气温特点:

大气运动:

天气状况:

受热过程:

人类活动:

大气水平运动,无对流

海拔越高气温越高

臭氧直接吸收阳光中的紫外线

飞机飞行

12-50km

天气晴朗

0~12km 随纬度变化

对流旺盛,天气复杂多变

海拔越高气温越低

热量来自地面

高层大气

厚度:50km以上

特点:存在一个电离层

自然现象:太阳黑子和耀斑干扰电离层、极光

人类活动:宇宙火箭、人造卫星

下图为大气垂直分层示意图。

1.下列叙述正确的是 ( )

A.低层大气主要由干洁空气、水汽和杂质组成

B.云、雨、雪、雷电等天气现象,发生在平流层

C.大气中的臭氧可以减少红外线对生物的伤害

D.大气组成成分比例不会因人类活动影响而改变

2.北京飞往美国华盛顿的飞机,升空20分钟后遇到雷雨天气,此时飞机应( )

A.迅速进行迫降 B.不断降低飞行高度

C.保持原有高度 D.升至万米以上高空

A

D

下图为“大气垂直分层示意图”。

8.图中正确表示大气层气温垂直变化的曲线是 ( )

A.① B.② C.③ D.④

9.对无线电通信具有重要意义的电离层位于( )

A.Ⅰ层顶部 B.Ⅱ层底部

C.Ⅱ层中部 D.Ⅲ层

10.我国发射的“神舟”飞船的运行轨道所在的大气层( )

A.气温在-50 ℃到20 ℃之间

B.气温随高度增加平稳下降

C.最低气温约为-80 ℃

D.最高气温约为40 ℃

B

D

C

(2021·宿州联考)2020年7月13日,中、美古生物学者联合宣布最近发现一类新的植物“活化石”:穗花杉。此次,研究团队在我国内蒙古宁城县虎沟村的化石层中,发现了两枚穗花杉化石。这两枚化石约有1.6亿年历史,保存了远古穗花杉枝、叶、芽、种子等重要结构。这些结构的样貌与现代穗花杉几乎完全一致。

3.图示化石所处地层属于 ( )

A.前寒武纪 B.古生代

C.中生代 D.新生代

4.图示时期代表性生物是 ( )

A.裸子植物 B.两栖动物

C.被子植物 D.三叶虫

(2021·北京高一检测)中国地质博物馆的馆藏精品中华龙鸟化石,产于我国

辽宁省西部含有火山灰的湖泊沉积形成的页岩中,该岩层还含有丰富的各类动植物化石。下图为中华龙鸟化石图片,据此完成5、6题。

5.关于中华龙鸟生存时期的时间表述,格式正确的是 ( )

A.年/月/日 B.朝/期/年

C.时/分/秒 D.宙/代/纪

6.根据化石推断,中华龙鸟最可能的生存环境是

( )

A.火山频发的高原山地 B.温暖湿润的湖泊附近

C.风沙肆虐的沉积盆地 D.冰川广布的高寒荒漠

(2021·苏州高一检测)某野外勘探队在内蒙古乌海市一大型煤场的页岩中发现了大量蕨类植物化石(下图),读图完成7、8题。

7.推测该地蕨类植物繁盛时,其地理环境可能是 ( )

A.冷干的沙漠地区 B.湿热的森林地区

C.温暖的浅海地区 D.干旱的大陆地区

8.下列地理事件,与蕨类植物繁盛时期相吻合的是 ( )

A.蓝藻等原核生物大爆发

B.出现两栖类动物甚至爬行动物

C.海洋中三叶虫、鹦鹉螺等生物繁盛

D.联合古陆的最终形成

2020年7月12日,河北唐山发生5.1级地震,震源深度10千米。科学家主要通过对地震波的研究了解地球的内部结构,下图为地球内部地震

波传播速度与图层结构示意图。

1.此次地震的震源位于 ( )

A.内核 B.外核 C.地幔 D.地壳

2.下列有关地震波的说法,正确的是

( )

A.纵波速度较慢

B.纵波不能穿过地核

C.G界面处波速发生突然变化

D.横波能传播到内核

(2021·深圳高一检测)2020年7月23日,我国首次火星探测任务“天问一号”探测器发射成功,向着火星进发(图1),约6个半月后抵达火星,减速被火星捕获后环绕火星飞行2-3个月,然后分离释放着陆巡视组合体(图2)实施着陆。

2.被火星捕获后环绕火星飞行的“天问一号”探测器( )

A.始终属于地球

B.成为火星轨道上的流星体

C.成为火星的卫星

D.不是独立的天体

(2021·天津六校联考)地球上的极光是太阳风被磁场捕获,轰击大气层,使大气电离产生的发光现象。金星是我们观测到的除日、月之外的最亮天体,金星大气层比地球大气层浓密,导致只有少量的太阳辐射能到达金星地表。

6.金星上没有极光现象,其最合理的解释是 ( )

A.距太阳远 B.质量小

C.太阳风无法到达 D.没有磁场

7.关于金星亮度大的原因,下列说法正确的是 ( )

A.自身能够发光 B.大气反射作用强

C.大气逆辐射强 D.地面反射作用强

下图所示地区正在打造“太阳山”——建设大型山坡集中式光伏发电站。光伏发电站的发电效率主要与日照强度、日照时间等因素有关。据此完成10、11题。

10.在①②③④四个荒山草坡安置太

阳能板,②地发电效率最高的原因是

( )

A.降水最少 B.海拔最高

C.纬度最低 D.地处阳坡

11.与青藏高原相比,该地建设大型

集中式光伏发电站的比较优势是( )

A.太阳辐射强

B.离电力消费市场近

C.用地成本低

D.年日照时数长

太阳能光热电站(如图)通过数以十万计的反光板聚焦太阳能,给高塔顶端的锅炉加热,产生蒸汽,驱动发电机发电。据此完成21、22题。

21.我国下列地区中,资源条件最适宜建太阳能光热电站的是( )

A.柴达木盆地 B.黄土高原

C.山东半岛 D.东南丘陵

22.太阳能光热电站可能会( )

A.提升地表温度

B.干扰飞机电子导航

C.误伤途经飞鸟

D.提高作物产量

27.下图是世界年太阳总辐射量分布图,读图,回答下列问题。(10分)

(1)世界太阳辐射强度较高的A区域是我国的 ,该区域的太阳辐射强度高于赤道地区,主要因素是 。

(2)C区域太阳辐射量与B区域相比较 (大、小),其主要因素

是 。

(3)人们观测得出结论,城市的太阳辐射量往往低于郊区,你认为造成这种现象的主要原因有哪些

热带和亚热带季风气候为甘蔗的生长提供了良好的条件,糖料的广泛使用使得嗜甜成为了一种习惯。同时,低纬炎热的气候和强烈的太阳辐射使人体新陈代谢量增大,摄入糖分正是补充能量的好方法。

京式饼皮多用小麦粉,加入的糖浆也远少于广式月饼。一是因为北方主产小麦,从原料获取和居民饮食习惯来看用小麦粉都更为适宜。二是北方夏季炎热,降水多为集中性的暴雨,人们易出汗使体内盐分流失;冬季寒冷干燥,人们习惯腌制蔬菜保存,因此北方总体口味偏咸,月饼也自然没那么甜了。

梅州扣肉月饼

小龙虾月饼

滇式云腿月饼

活动

大气中氧气含量对人体健康至关重要。科学研究发现,适当的缺氧环境利于激发运动员潜力。但含氧量太低会危害人体健康甚至危及生命。我国已建成甘肃榆中、青海多巴、云南海埂、河北兴隆、云南呈贡等国家级高原体育训练基地(表2.1)

榆中、多巴、海埂、兴隆、呈贡等高原训练基地海拔均位于1800~2400米范围内。结合表2.2可知,

目前,世界公认的平原运动员进行高原训练的最佳高度为海拔1800—2400米。表2.1中所列的高原训练基地的海拔在这个范围内吗?参照表2.2推测运动员在更高海拔训练反而达不到理想成绩的原因。

3.影响整个水循环过程

2.农业生产变化

1.海平面上升

改变海岸线

沿海低地被淹

低纬度国家农作物减产

高纬度国家农作物增产

旱涝的频次、强度增加

加剧水资源的不稳定性与供需矛盾

①海水升温,海水热膨胀

②极地增温,冰川融化

温度升高,蒸发加剧,干旱加重,供水不足

温度升高,积温增加,生长期延长

蒸发加大,改变降水量及降水分布格局,降水极端事件增加

径流减少,蒸发增强

全球气候变暖的可能影响

应对气候变暖的措施

1.减少温室气体排放(多使用清洁能源;;防止森林火灾;减少消费,减少废弃物排放,尽可能使用公共交通工具)

2.增加温室气体的吸收(植树造林,采用固碳技术)

3.适应气候变化(如培养新的农作物品种,调整农业生产结构,建设海岸堤坝等)

4.政府可能采取的政策手段(如实行直接控制、应用经济手段、鼓励公众参与等措施)

5.努力加强国际合作(97年京都议定书)

第二章 地球上的大气

第一节 大气的组成和垂直分层

教学目标:

1、运用图表等资料,说明大气的组成及其与生产、生活的联系

2、运用图表等资料,说明大气的垂直分层及其与生产、生活的联系

一、大气的组成

干洁空气组成图

1干洁

空气

2水汽

3尘埃

其他

成分

大气

组成

思考 在奥运会等世界重大体育赛事中,来自非洲埃塞俄比亚、肯尼亚的中长跑运动员往往成绩优异。为什么呢?

埃塞俄比亚和肯尼亚地形均以高原为主,海拔高,大气稀薄,大气中含氧量低,(在高原训练可以增加血红蛋白数量,增强血液携氧能力),有利于激发运动员的潜能。

海拔/m 0 1000 2000 3000 4000

含氧量比 100% 89% 78% 70% 61%

表2.2 不同海拔与海平面的含氧量比

榆中

多巴

海埂

兴隆

呈贡

丽江

追问:为什么图中我国的5个高原训练基地海拔基本都在1800-2400m呢?为什么不选择更高海拔的喜马拉雅山呢?

海拔太高,含氧量太低,就会危及运动员的身体健康,反而达不到理想成绩。

α氨基酸的结构通式

氮气是地球上生物体的基本成分

化石燃料的大量使用

释放大量二氧化碳

森林面积减少

减少森林对二氧化碳的吸收量

大气中的二氧化碳增多

科学家通过南极和格陵兰岛的冰芯,获取地球过去的二氧化碳浓度和气候信息

记录了地球80万年的信息

银杏化石揭示侏罗纪古大气二氧化碳浓度

发现:华南鄂西地区早侏罗世古大气CO2浓度为900~1400ppm,是现今大气CO2浓度的大约3~4倍

利用植物叶片气孔频度与大气二氧化碳分压的相关性来重建古大气二氧化碳浓度,是一种重要的古大气二氧化碳浓度研究方法。

气孔频度主要包括气孔密度和气孔指数这两个参数,假如某一植物的气孔频度与二氧化碳分压存在显著的相关性,且具有亲缘关系紧密的植物化石,就可作为潜在的代理指标,以重建古大气二氧化碳浓度。

利用植物化石气孔研究各个地史时期的古大气二氧化碳浓度,是目前地质古生物学的重要前沿领域之一

南极臭氧层空洞正在缩小

大气成分之气溶胶(尘埃)

● 由于自然和人为原因,大气中增加了许多新的组成成分,主要包括气溶胶和污染气体。

●它们存留于大气中,构成大气的临时组成成分。对生态系统和人类生存造成不利影响。

归纳总结:大气各成分的作用

大气组成 主要作用

干洁空气 主要成分 N2

O2

微量成分 CO2

O3

水汽 (很少,因时因地而异)

固体杂质(气溶胶) (很少,因时因地而异)

地球上生物体的基本成分

维持生物活动的必要物质

植物光合作用的原料、吸收地面辐射

吸收紫外线,使大气增温;

使地球上的生物免遭过量紫外线的伤害

成云致雨的必要条件;

直接影响地面和大气温度

凝结核,促成水汽的凝结,成云致雨

反射和散射太阳辐射

2012年10月14日,奥地利“坠落人”菲利克斯·鲍姆加特纳,从距地面高度约3.9万米的氦气球携带的太空舱上跳下。他配备的宇航服,外表绝缘,密封的内层中填充加压氮气;头盔内有液氧系统,护目镜中装有温度调节器。

①39km的高空大气与地面有哪些不同?

②菲利克斯·鲍姆加特纳为什么要配备特制宇航服?

6月13日傍晚19时14分,胡忠贵正准备施放探空气球,并通过雷达接收高空气象数据

二、大气的垂直分层

1.划分依据:

气温、运动状况、密度

2.垂直分层:

对流层

平流层

高层大气

The Ozone Hole

大气的垂直分层

02

温度(℃)

高度(千米)

-100

-50

0

50

100

20

40

60

80

100

120

对流层

平流层

8~18km

50~55

电离层

高层大气

高度范围:对流层顶至50-55千米;臭氧层在20-30千米处.

气温特点和成因:上部臭氧吸收太阳辐射,随高度增加而上升(上热下冷).

气流运动:水平运动,大气平稳

自然现象:天气晴朗,能见度好。

人类活动:飞机、探空气球

平流层:

为什么平流层适合飞机飞行?

①平流层的大气上部热,下部冷,不易形成对流,大气平稳,以平流运动为主,②且该层大气在水汽和杂质含量少,天气晴朗,能见度好,适合飞机飞行。

①气温特点和成因:随高度增加而递减(下热上冷);上升1000米,下降6.5℃。

对流层:(0-12km)

温度(℃)

高度(千米)

-100

-50

0

50

100

20

40

60

80

100

120

对流层

平流层

8~18km

50~55

电离层

高层大气

②气流运动:大气热量主要来自地面辐射,对流显著

导致厚度变化:8-18千米.因纬度和季节的不同而不同。低纬17-18km,高纬度8-9km

③自然现象:水汽尘埃含量多,风雨雷电现象多

④人类活动:人类生存在对流层底部

对流运动显著的原因:

对流层厚度的变化

纬度

17~18

10~12

10~12

8~9

8~9

N 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90°S

厚度(km)

5

10

15

20

随季节变化:夏季:厚 冬季:薄

随纬度变化

原因:地表气温差异导致对流强度不同

思考:一架飞机从北极出发,到达南极,飞行高度保持在10千米,该飞机依次经过哪些大气垂直分层中哪些层?

TA>TB:

TA>TC:

TC>TB:

B海拔高,距离地表远,吸收的地面辐射少

C海拔高,大气稀薄,吸收地面辐射的能力弱

B、C海拔相同,大气疏密相同,但C距离地表近

A

B

C

比较A、B、C三地的气温

TA>TC>TB

温度(℃)

高度(千米)

-100

-50

0

50

100

20

40

60

80

100

120

对流层

平流层

8~18km

50~55

电离层

高层大气

范围:平流层顶至大气边缘

气温变化:下部气温随高度增加而降低。上部气温随着高度的增加。

大气运动:高空对流和高空平流

天气状况:天气晴朗,能见度好。

高层大气:

气温为什么随着海拔的增加先降低后升高?

中间层

范围:

气温变化:

气流运动状况:

平流层

对流层

⑶高层大气

平流层顶至85千米

随高度增加而降低(下热上冷)

高空对流

A.中间层

原因:底部有臭氧吸收紫外线,其热源主要来自平流层。

原因:上部冷、下部热。

中间层

平流层

对流层

⑶高层大气

B.热层

范围:

中间层顶至800千米

气温变化:

随高度增加而上升(上热下冷)

原因:氧原子吸收太阳紫外线而使温度升高

大气处于高度电离状态,能反射无线电波。

热层

800

电离层:80~500千米

原因:太阳紫外线和宇宙射线作用

中间层

平流层

对流层

⑶高层大气

热层

800

C.外层(散逸层)

范围:热层顶以上

大气十分稀薄,常有粒子散逸。

2000~3000

外层(散逸层)

气温非常高

The Ozone Hole

4.大气各层对人类活动影响

垂直分层 与人类关系

对流层 ①与人类关系最为密切,人类就生存在对流层底部

②各种天气现象发生在对流层

平流层 ①臭氧大量吸收太阳紫外线(被誉为“地球生命的保护伞”)

②气流平稳,有利于高空飞行

高层大气 电离层能反射短波无线电波,对无线电通信有重要作用

课后归纳总结(在重难点探究案)

大气结构 高度范围 气温变化特点和成因 气流运动 自然现象 人类活动

对流层

平流层

高层大气

0-12km

12-50km

50km以上

对流层

平流层

1、气温随高度增加

而减低

1、气温随高度的增加

而升高(臭氧层)

电

离

层

高层大气

12km

2、对流运动显著

3、天气多变

2、平流运动为主

3、天气晴朗

2、大气处于电离状态(可反射无线电波)

50km

1、空气密度很小

依据:温度、密度、及大气的运动状况

大气的垂直分层

对流层(与人类最密切)

厚度:

气温特点:

大气运动:

受热过程:

平流层

厚度:

气温特点:

大气运动:

天气状况:

受热过程:

人类活动:

大气水平运动,无对流

海拔越高气温越高

臭氧直接吸收阳光中的紫外线

飞机飞行

12-50km

天气晴朗

0~12km 随纬度变化

对流旺盛,天气复杂多变

海拔越高气温越低

热量来自地面

高层大气

厚度:50km以上

特点:存在一个电离层

自然现象:太阳黑子和耀斑干扰电离层、极光

人类活动:宇宙火箭、人造卫星

下图为大气垂直分层示意图。

1.下列叙述正确的是 ( )

A.低层大气主要由干洁空气、水汽和杂质组成

B.云、雨、雪、雷电等天气现象,发生在平流层

C.大气中的臭氧可以减少红外线对生物的伤害

D.大气组成成分比例不会因人类活动影响而改变

2.北京飞往美国华盛顿的飞机,升空20分钟后遇到雷雨天气,此时飞机应( )

A.迅速进行迫降 B.不断降低飞行高度

C.保持原有高度 D.升至万米以上高空

A

D

下图为“大气垂直分层示意图”。

8.图中正确表示大气层气温垂直变化的曲线是 ( )

A.① B.② C.③ D.④

9.对无线电通信具有重要意义的电离层位于( )

A.Ⅰ层顶部 B.Ⅱ层底部

C.Ⅱ层中部 D.Ⅲ层

10.我国发射的“神舟”飞船的运行轨道所在的大气层( )

A.气温在-50 ℃到20 ℃之间

B.气温随高度增加平稳下降

C.最低气温约为-80 ℃

D.最高气温约为40 ℃

B

D

C

(2021·宿州联考)2020年7月13日,中、美古生物学者联合宣布最近发现一类新的植物“活化石”:穗花杉。此次,研究团队在我国内蒙古宁城县虎沟村的化石层中,发现了两枚穗花杉化石。这两枚化石约有1.6亿年历史,保存了远古穗花杉枝、叶、芽、种子等重要结构。这些结构的样貌与现代穗花杉几乎完全一致。

3.图示化石所处地层属于 ( )

A.前寒武纪 B.古生代

C.中生代 D.新生代

4.图示时期代表性生物是 ( )

A.裸子植物 B.两栖动物

C.被子植物 D.三叶虫

(2021·北京高一检测)中国地质博物馆的馆藏精品中华龙鸟化石,产于我国

辽宁省西部含有火山灰的湖泊沉积形成的页岩中,该岩层还含有丰富的各类动植物化石。下图为中华龙鸟化石图片,据此完成5、6题。

5.关于中华龙鸟生存时期的时间表述,格式正确的是 ( )

A.年/月/日 B.朝/期/年

C.时/分/秒 D.宙/代/纪

6.根据化石推断,中华龙鸟最可能的生存环境是

( )

A.火山频发的高原山地 B.温暖湿润的湖泊附近

C.风沙肆虐的沉积盆地 D.冰川广布的高寒荒漠

(2021·苏州高一检测)某野外勘探队在内蒙古乌海市一大型煤场的页岩中发现了大量蕨类植物化石(下图),读图完成7、8题。

7.推测该地蕨类植物繁盛时,其地理环境可能是 ( )

A.冷干的沙漠地区 B.湿热的森林地区

C.温暖的浅海地区 D.干旱的大陆地区

8.下列地理事件,与蕨类植物繁盛时期相吻合的是 ( )

A.蓝藻等原核生物大爆发

B.出现两栖类动物甚至爬行动物

C.海洋中三叶虫、鹦鹉螺等生物繁盛

D.联合古陆的最终形成

2020年7月12日,河北唐山发生5.1级地震,震源深度10千米。科学家主要通过对地震波的研究了解地球的内部结构,下图为地球内部地震

波传播速度与图层结构示意图。

1.此次地震的震源位于 ( )

A.内核 B.外核 C.地幔 D.地壳

2.下列有关地震波的说法,正确的是

( )

A.纵波速度较慢

B.纵波不能穿过地核

C.G界面处波速发生突然变化

D.横波能传播到内核

(2021·深圳高一检测)2020年7月23日,我国首次火星探测任务“天问一号”探测器发射成功,向着火星进发(图1),约6个半月后抵达火星,减速被火星捕获后环绕火星飞行2-3个月,然后分离释放着陆巡视组合体(图2)实施着陆。

2.被火星捕获后环绕火星飞行的“天问一号”探测器( )

A.始终属于地球

B.成为火星轨道上的流星体

C.成为火星的卫星

D.不是独立的天体

(2021·天津六校联考)地球上的极光是太阳风被磁场捕获,轰击大气层,使大气电离产生的发光现象。金星是我们观测到的除日、月之外的最亮天体,金星大气层比地球大气层浓密,导致只有少量的太阳辐射能到达金星地表。

6.金星上没有极光现象,其最合理的解释是 ( )

A.距太阳远 B.质量小

C.太阳风无法到达 D.没有磁场

7.关于金星亮度大的原因,下列说法正确的是 ( )

A.自身能够发光 B.大气反射作用强

C.大气逆辐射强 D.地面反射作用强

下图所示地区正在打造“太阳山”——建设大型山坡集中式光伏发电站。光伏发电站的发电效率主要与日照强度、日照时间等因素有关。据此完成10、11题。

10.在①②③④四个荒山草坡安置太

阳能板,②地发电效率最高的原因是

( )

A.降水最少 B.海拔最高

C.纬度最低 D.地处阳坡

11.与青藏高原相比,该地建设大型

集中式光伏发电站的比较优势是( )

A.太阳辐射强

B.离电力消费市场近

C.用地成本低

D.年日照时数长

太阳能光热电站(如图)通过数以十万计的反光板聚焦太阳能,给高塔顶端的锅炉加热,产生蒸汽,驱动发电机发电。据此完成21、22题。

21.我国下列地区中,资源条件最适宜建太阳能光热电站的是( )

A.柴达木盆地 B.黄土高原

C.山东半岛 D.东南丘陵

22.太阳能光热电站可能会( )

A.提升地表温度

B.干扰飞机电子导航

C.误伤途经飞鸟

D.提高作物产量

27.下图是世界年太阳总辐射量分布图,读图,回答下列问题。(10分)

(1)世界太阳辐射强度较高的A区域是我国的 ,该区域的太阳辐射强度高于赤道地区,主要因素是 。

(2)C区域太阳辐射量与B区域相比较 (大、小),其主要因素

是 。

(3)人们观测得出结论,城市的太阳辐射量往往低于郊区,你认为造成这种现象的主要原因有哪些

热带和亚热带季风气候为甘蔗的生长提供了良好的条件,糖料的广泛使用使得嗜甜成为了一种习惯。同时,低纬炎热的气候和强烈的太阳辐射使人体新陈代谢量增大,摄入糖分正是补充能量的好方法。

京式饼皮多用小麦粉,加入的糖浆也远少于广式月饼。一是因为北方主产小麦,从原料获取和居民饮食习惯来看用小麦粉都更为适宜。二是北方夏季炎热,降水多为集中性的暴雨,人们易出汗使体内盐分流失;冬季寒冷干燥,人们习惯腌制蔬菜保存,因此北方总体口味偏咸,月饼也自然没那么甜了。

梅州扣肉月饼

小龙虾月饼

滇式云腿月饼

活动

大气中氧气含量对人体健康至关重要。科学研究发现,适当的缺氧环境利于激发运动员潜力。但含氧量太低会危害人体健康甚至危及生命。我国已建成甘肃榆中、青海多巴、云南海埂、河北兴隆、云南呈贡等国家级高原体育训练基地(表2.1)

榆中、多巴、海埂、兴隆、呈贡等高原训练基地海拔均位于1800~2400米范围内。结合表2.2可知,

目前,世界公认的平原运动员进行高原训练的最佳高度为海拔1800—2400米。表2.1中所列的高原训练基地的海拔在这个范围内吗?参照表2.2推测运动员在更高海拔训练反而达不到理想成绩的原因。

3.影响整个水循环过程

2.农业生产变化

1.海平面上升

改变海岸线

沿海低地被淹

低纬度国家农作物减产

高纬度国家农作物增产

旱涝的频次、强度增加

加剧水资源的不稳定性与供需矛盾

①海水升温,海水热膨胀

②极地增温,冰川融化

温度升高,蒸发加剧,干旱加重,供水不足

温度升高,积温增加,生长期延长

蒸发加大,改变降水量及降水分布格局,降水极端事件增加

径流减少,蒸发增强

全球气候变暖的可能影响

应对气候变暖的措施

1.减少温室气体排放(多使用清洁能源;;防止森林火灾;减少消费,减少废弃物排放,尽可能使用公共交通工具)

2.增加温室气体的吸收(植树造林,采用固碳技术)

3.适应气候变化(如培养新的农作物品种,调整农业生产结构,建设海岸堤坝等)

4.政府可能采取的政策手段(如实行直接控制、应用经济手段、鼓励公众参与等措施)

5.努力加强国际合作(97年京都议定书)

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里