记承天寺夜游

图片预览

文档简介

课件40张PPT。猜猜他是谁

他屡遭贬谪,一生历典八州,身行万里,走过无数穷山恶水,却都如处天堂。他说“此心安处是吾家”,他被无数小人中伤下狱,朋友背叛,同道反目,见识了人间万千丑态,却说“眼前见天下无不是好人”在黄州用那旷达胸襟曾写下《念奴娇.赤壁怀古》。

文----唐宋八大家: 韩愈 柳宗元 欧阳修 苏洵 苏轼 苏辙 曾巩 王安石;

词---- 苏辛:(豪放派) 苏轼, 辛弃疾

诗----苏黄: 苏轼,黄庭坚;

书画----宋四家: 苏轼 蔡襄 黄庭坚 米芾。才华横溢的苏轼由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。 背景介绍 苏东坡在苏杭等地留下很多诗文,它们造就了可爱的苏东坡。黄州让他涤尽繁华与喧闹,让他沉静孤独,让他脱胎换骨、看清自己,从而变得可敬。中国历史上文人可敬的多,可爱的不太多,可敬又可爱的很少。

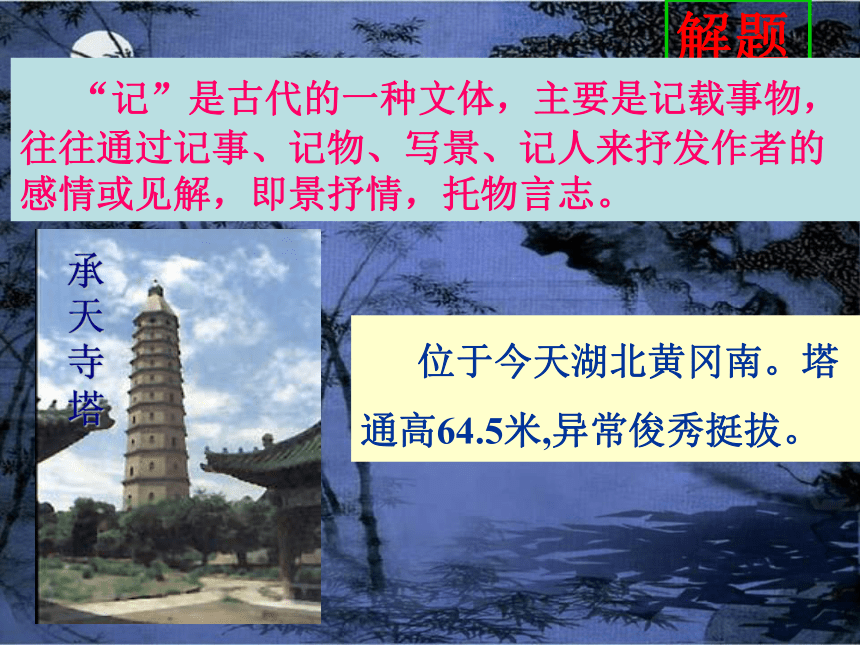

——余秋雨记承天寺夜游 苏轼承 天 寺 塔 位于今天湖北黄冈南。塔通高64.5米,异常俊秀挺拔。解题 “记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。 遂 寝 藻 荇 柏字音强化zǎoxìngbǎisuìqǐn 节奏梳理1.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民.

2.怀民亦未寝,相与步于中庭.

3.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也. / / /

/ /

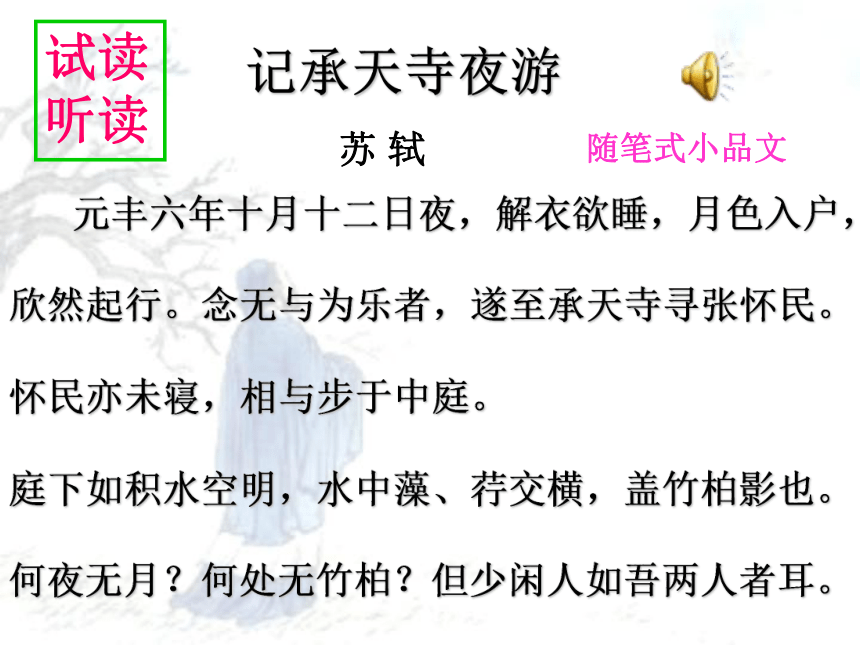

/ / /记承天寺夜游 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,

欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

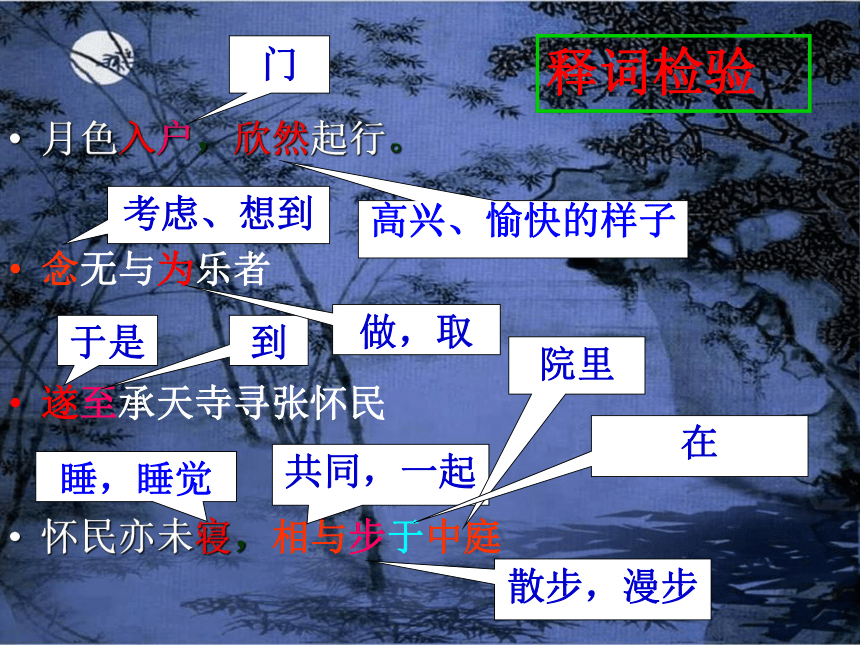

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。苏 轼试读听读随笔式小品文记承天寺夜游月色入户,欣然起行。

念无与为乐者

遂至承天寺寻张怀民

怀民亦未寝,相与步于中庭

高兴、愉快的样子考虑、想到到于是睡,睡觉共同,一起院里散步,漫步释词检验门在做,取

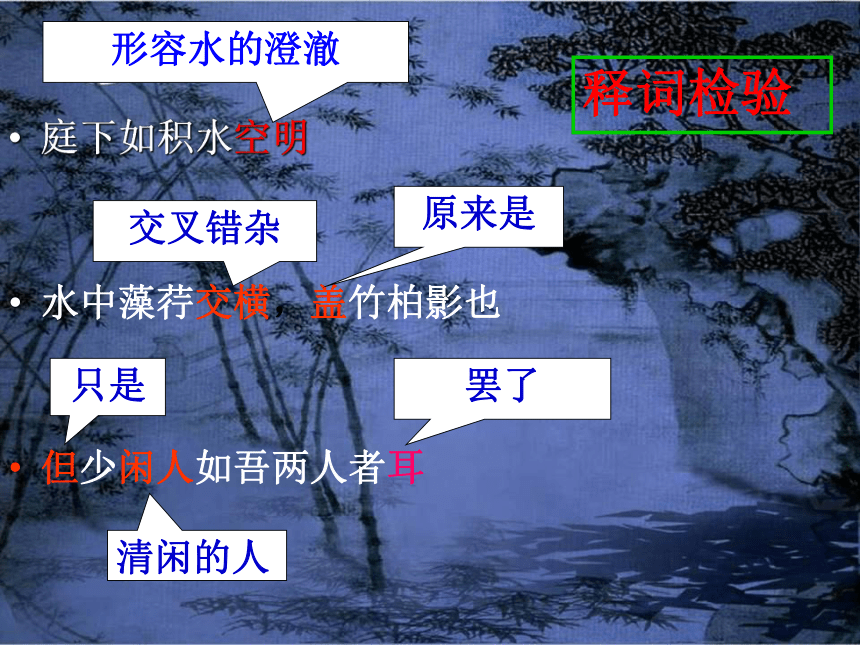

庭下如积水空明

水中藻荇交横,盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳交叉错杂原来是清闲的人只是罢了形容水的澄澈释词检验元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色人户,欣然起行

元丰六年十月十二日晚上, (我)脱了衣服,打算睡觉,(这时)月光照进门内,我高兴地起身在月下散步。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

想到没有可以交谈取乐的人,于是到承天寺寻找张怀民。怀民也没有入睡,我们就一起漫步在承天寺的院里。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

庭中洒满月光,如同积满清水,澄澈透明,水中的藻和荇菜交叉错杂,原来是竹子和松柏的影子。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪一夜没有月亮,哪一处没有竹柏?只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,

欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

赏月缘起(记叙)

1、时间: 元丰六年十月十二日

地点: 承天寺中庭

人物: “我”和张怀民

事情的起因:月色入户,欣然起行

事情的经过:至承天寺,寻张怀民

事情的结果:相与步于中庭

2、波澜起伏

扬抑抑扬

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

景(描写)

修辞手法:

比喻一:本体 ,喻体 (化实为虚)

比喻二:本体 ,喻体 (化虚为实)

特征:晶莹清凉、空灵奇幻

描写的自然景观:承天寺庭院的月夜美景

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。月光积水竹柏影 藻、荇比喻

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

反问句(抒情)

1、对当政者的揶揄(别人都在政坛上蝇营狗苟,哪有闲心去欣赏竹影月色)

2、对自己苦闷的排遣(只有我们两人虽有用世之志,却屡遭贬谪,无事可做,方能有闲心来自得其乐)

3、随遇而安、乐观旷达的胸襟

4、贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的喜悦、漫步的悠闲。

8、文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你又是如何理解这句话的?

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。

全文共分三层,请用四字短语简要概括。记承天寺夜游记叙描写抒情——赏月缘起——庭中月色——月下感叹排遣苦闷,随遇而安,乐观旷达

面对逆境,要豁达开朗,乐观积极。 生活中,不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。——罗丹 重要的,不是别人是否理解欣赏我们;而是我们能不能寻找到真正的自我。 读《记承天寺夜游》,我懂得了:……小结:

苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、豁达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。“野旷天低树,江清月近人” (唐·孟浩然)知识拓展古人有不少咏月的佳句,你能写出哪些来?野旷天低树,

江清月近人。

——孟浩然举头望明月,

低头思故乡。

----李白床前明月光,

疑似地上霜。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西.

——李白春风又绿江南岸,明月何时照我还”

——王安石星垂平野阔,月涌大江流。 ——杜甫海上生明月,天涯共此时。

—— 张九龄举杯邀明月, 对饮成三人。

——李白

露从今夜白,月是故乡明。

— 杜甫明月松间照,清泉石上流。

——王维明月几时有,

把酒问青天?

----苏轼但愿人长千里共婵娟。 ——苏轼复习旧知3四、全文共分三层:

①第一层,记事,交代了 ;

②第二层,写景,描写了 ;

③第三层,抒情,抒发了 。

①赏月散步的时间,原因 。

②月下庭中景物。

③对月光、竹柏疏影的感触。

五、贯穿全文线索的是_______,

描写月夜庭中景色的句子是:________

月

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也赏月缘起庭中月色月下感叹

一、对文章的分析,说得不正确的一项(????? )

A、运用比喻描写月色,独具匠心,十分精妙,真可谓

如诗如画,一个宁静淡雅的境界,真让人心醉神迷。 B、这篇短文,真实地记录了作者当时生活的一个片段,

透露出作者在遭贬谪中的那种凄凉、孤寂的特殊心境。 C、这篇随笔性的小品,叙事简洁,写景如绘,而抒情

则寓于叙事、写景之中。叙事、写景、抒情又都集中于写

人;写人又突出一点“闲”。

D、本文语言简洁、准确、形象,作者观察事物细致入

微,抓住了佳境瞬间最敏感的特征,以极其少的文字,包

罗较多的内容,凝练含蓄。B二、下面对加点词解释不正确的一项是( )

?

A.念无与为乐者(思念)

B.遂至承天寺(于是,就)

C.怀民亦未寝(睡觉)

D.相与步于中庭(共同,一起)

A五、下列说法有误的一项是( )

A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致。

B.文中“月色入户,欣然起行”“念无与为乐者,遂至承天寺”等句都与“闲”字相关。

C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人。

D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉。A六、本文的构思角度是( )

A、托物言志

B、即景生情

C、类比象征

D、以物喻人

B八、对“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句理解有误的一项是( )

A.哪里都有月夜、竹柏,只是缺少我们两个这样的赏月的“闲人”罢了。

B.表现了作者为大自然的美景所陶醉,而产生了异常欣喜的心情。

C.表现了作者在政治上受排挤,心情苦闷,只好去大自然中寻找快乐和解脱。

D.表现了作者超然物外、旷达乐观的生活态度。B

他屡遭贬谪,一生历典八州,身行万里,走过无数穷山恶水,却都如处天堂。他说“此心安处是吾家”,他被无数小人中伤下狱,朋友背叛,同道反目,见识了人间万千丑态,却说“眼前见天下无不是好人”在黄州用那旷达胸襟曾写下《念奴娇.赤壁怀古》。

文----唐宋八大家: 韩愈 柳宗元 欧阳修 苏洵 苏轼 苏辙 曾巩 王安石;

词---- 苏辛:(豪放派) 苏轼, 辛弃疾

诗----苏黄: 苏轼,黄庭坚;

书画----宋四家: 苏轼 蔡襄 黄庭坚 米芾。才华横溢的苏轼由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。 背景介绍 苏东坡在苏杭等地留下很多诗文,它们造就了可爱的苏东坡。黄州让他涤尽繁华与喧闹,让他沉静孤独,让他脱胎换骨、看清自己,从而变得可敬。中国历史上文人可敬的多,可爱的不太多,可敬又可爱的很少。

——余秋雨记承天寺夜游 苏轼承 天 寺 塔 位于今天湖北黄冈南。塔通高64.5米,异常俊秀挺拔。解题 “记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。 遂 寝 藻 荇 柏字音强化zǎoxìngbǎisuìqǐn 节奏梳理1.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民.

2.怀民亦未寝,相与步于中庭.

3.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也. / / /

/ /

/ / /记承天寺夜游 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,

欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。苏 轼试读听读随笔式小品文记承天寺夜游月色入户,欣然起行。

念无与为乐者

遂至承天寺寻张怀民

怀民亦未寝,相与步于中庭

高兴、愉快的样子考虑、想到到于是睡,睡觉共同,一起院里散步,漫步释词检验门在做,取

庭下如积水空明

水中藻荇交横,盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳交叉错杂原来是清闲的人只是罢了形容水的澄澈释词检验元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色人户,欣然起行

元丰六年十月十二日晚上, (我)脱了衣服,打算睡觉,(这时)月光照进门内,我高兴地起身在月下散步。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

想到没有可以交谈取乐的人,于是到承天寺寻找张怀民。怀民也没有入睡,我们就一起漫步在承天寺的院里。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

庭中洒满月光,如同积满清水,澄澈透明,水中的藻和荇菜交叉错杂,原来是竹子和松柏的影子。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪一夜没有月亮,哪一处没有竹柏?只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,

欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

赏月缘起(记叙)

1、时间: 元丰六年十月十二日

地点: 承天寺中庭

人物: “我”和张怀民

事情的起因:月色入户,欣然起行

事情的经过:至承天寺,寻张怀民

事情的结果:相与步于中庭

2、波澜起伏

扬抑抑扬

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

景(描写)

修辞手法:

比喻一:本体 ,喻体 (化实为虚)

比喻二:本体 ,喻体 (化虚为实)

特征:晶莹清凉、空灵奇幻

描写的自然景观:承天寺庭院的月夜美景

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。月光积水竹柏影 藻、荇比喻

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

反问句(抒情)

1、对当政者的揶揄(别人都在政坛上蝇营狗苟,哪有闲心去欣赏竹影月色)

2、对自己苦闷的排遣(只有我们两人虽有用世之志,却屡遭贬谪,无事可做,方能有闲心来自得其乐)

3、随遇而安、乐观旷达的胸襟

4、贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的喜悦、漫步的悠闲。

8、文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你又是如何理解这句话的?

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。

全文共分三层,请用四字短语简要概括。记承天寺夜游记叙描写抒情——赏月缘起——庭中月色——月下感叹排遣苦闷,随遇而安,乐观旷达

面对逆境,要豁达开朗,乐观积极。 生活中,不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。——罗丹 重要的,不是别人是否理解欣赏我们;而是我们能不能寻找到真正的自我。 读《记承天寺夜游》,我懂得了:……小结:

苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、豁达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。“野旷天低树,江清月近人” (唐·孟浩然)知识拓展古人有不少咏月的佳句,你能写出哪些来?野旷天低树,

江清月近人。

——孟浩然举头望明月,

低头思故乡。

----李白床前明月光,

疑似地上霜。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西.

——李白春风又绿江南岸,明月何时照我还”

——王安石星垂平野阔,月涌大江流。 ——杜甫海上生明月,天涯共此时。

—— 张九龄举杯邀明月, 对饮成三人。

——李白

露从今夜白,月是故乡明。

— 杜甫明月松间照,清泉石上流。

——王维明月几时有,

把酒问青天?

----苏轼但愿人长千里共婵娟。 ——苏轼复习旧知3四、全文共分三层:

①第一层,记事,交代了 ;

②第二层,写景,描写了 ;

③第三层,抒情,抒发了 。

①赏月散步的时间,原因 。

②月下庭中景物。

③对月光、竹柏疏影的感触。

五、贯穿全文线索的是_______,

描写月夜庭中景色的句子是:________

月

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也赏月缘起庭中月色月下感叹

一、对文章的分析,说得不正确的一项(????? )

A、运用比喻描写月色,独具匠心,十分精妙,真可谓

如诗如画,一个宁静淡雅的境界,真让人心醉神迷。 B、这篇短文,真实地记录了作者当时生活的一个片段,

透露出作者在遭贬谪中的那种凄凉、孤寂的特殊心境。 C、这篇随笔性的小品,叙事简洁,写景如绘,而抒情

则寓于叙事、写景之中。叙事、写景、抒情又都集中于写

人;写人又突出一点“闲”。

D、本文语言简洁、准确、形象,作者观察事物细致入

微,抓住了佳境瞬间最敏感的特征,以极其少的文字,包

罗较多的内容,凝练含蓄。B二、下面对加点词解释不正确的一项是( )

?

A.念无与为乐者(思念)

B.遂至承天寺(于是,就)

C.怀民亦未寝(睡觉)

D.相与步于中庭(共同,一起)

A五、下列说法有误的一项是( )

A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致。

B.文中“月色入户,欣然起行”“念无与为乐者,遂至承天寺”等句都与“闲”字相关。

C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人。

D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉。A六、本文的构思角度是( )

A、托物言志

B、即景生情

C、类比象征

D、以物喻人

B八、对“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句理解有误的一项是( )

A.哪里都有月夜、竹柏,只是缺少我们两个这样的赏月的“闲人”罢了。

B.表现了作者为大自然的美景所陶醉,而产生了异常欣喜的心情。

C.表现了作者在政治上受排挤,心情苦闷,只好去大自然中寻找快乐和解脱。

D.表现了作者超然物外、旷达乐观的生活态度。B

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》