第10课秦末农民大起义 期末试题分类选编(含解析) 2021-2022学年上学期湖北省各地七年级历史

文档属性

| 名称 | 第10课秦末农民大起义 期末试题分类选编(含解析) 2021-2022学年上学期湖北省各地七年级历史 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 164.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

3.10 秦末农民大起义

1.(2022·湖北襄阳·七年级期末)成语“揭竿而起”出自于中国历史上第一次大规模的农民起义,这次起义是

A.刘邦、项羽起义

B.义和团运动

C.太平天国运动

D.陈胜、吴广起义

2.(2022·湖北黄石·七年级期末)作为语言精华存在的成语,其蕴含的历史信息是文化传承的重要媒介,对历史教学也有特殊的价值。下列成语与刘邦、项羽楚汉相争史实有关的是( )

A.四面楚歌 B.破釜沉舟 C.围魏救赵 D.退避三舍

3.(2022·湖北·云梦县实验外国语学校七年级期末)“率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦,斩木为兵,揭竿为旗”。以上材料所反映的中国历史上的哪一支农民起义军

A.刘邦、项羽的农民军 B.张角的农民军

C.陈胜、吴广领导的农民军 D.黄巢的农民军

4.(2022·湖北黄石·七年级期末)“且壮士不死即已,死即举大名耳。王侯将相宁有种乎?”这是公元前209年中国历史上第一次农民大起义爆发时的呐喊。公元前209年处于

A.公元前二世纪初 B.公元前二世纪末

C.公元前三世纪初 D.公元前三世纪末

5.(2022·湖北孝感·七年级期末)“王侯将相宁有种乎!”下列关于陈胜、吴广起义,说法正确的是

A.是我国第一次农民大起义 B.起义军直抵咸阳,灭亡秦朝

C.起义爆发的直接原因是北击匈奴 D.陈胜在巨鹿之战中大败秦军

6.(2022·湖北省直辖县级单位·七年级期末)秦朝全国人口约2000万人,而服役的人数总数不下300万,占当时总人口的15%.这一组数据说明秦朝

A.赋税沉重

B.思想禁锢

C.刑法严酷

D.徭役繁重

7.(2022·湖北荆州·七年级期末)秦简记载:“五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒。”这一记载说明秦朝( )

A.赋税沉重 B.滥用民力 C.法律严苛 D.穷兵黩武

8.(2022·湖北襄阳·七年级期末)在中国象棋的棋盘中间,有一段空隙,上面写有“楚河”“汉界”字样,这是以棋比喻历史上的“楚汉之争”。这场战争发生在( )

A.商纣和周武王之间 B.夏桀和商汤之间

C.秦二世和陈胜之间 D.项羽和刘邦之间

9.(2022·湖北黄石·七年级期末)《秦简》记载:“五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒。”这些法律措施

A.巩固了秦朝的统治 B.有利于秦朝的社会稳定

C.加速了秦朝的灭亡 D.禁锢了秦朝民众的思想

10.(2022·湖北襄阳·七年级期末)【大一统的秦朝】

材料一:秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

(1)材料颂扬了秦王的哪一重大历史功绩?该功绩有何历史意义?

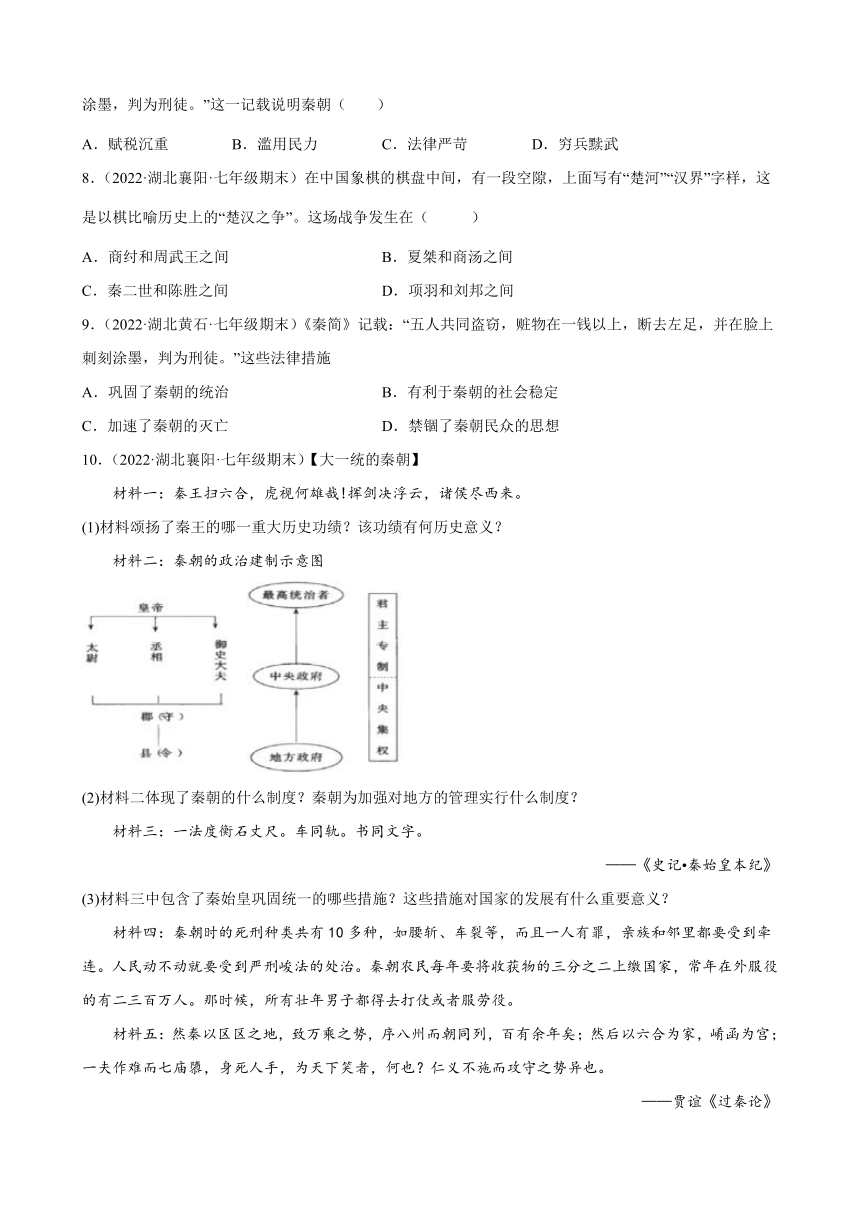

材料二:秦朝的政治建制示意图

(2)材料二体现了秦朝的什么制度?秦朝为加强对地方的管理实行什么制度?

材料三:一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。

——《史记 秦始皇本纪》

(3)材料三中包含了秦始皇巩固统一的哪些措施?这些措施对国家的发展有什么重要意义?

材料四:秦朝时的死刑种类共有10多种,如腰斩、车裂等,而且一人有罪,亲族和邻里都要受到牵连。人民动不动就要受到严刑峻法的处治。秦朝农民每年要将收获物的三分之二上缴国家,常年在外服役的有二三百万人。那时候,所有壮年男子都得去打仗或者服劳役。

材料五:然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,崤函为宫;一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。

——贾谊《过秦论》

(4)材料四反映了什么社会现象?

(5)材料五中“夫作难”指的是什么起义?这一起义有什么历史意义?

11.(2022·湖北黄冈·七年级期末)[秦朝的兴盛与衰亡]

材料一《文献通考·秦兵志》载“是时北筑长城四十余万,南戍五岭五十余万,骊山、阿房之役各七十余万。”

《史记.秦始皇本纪》载“丞相李斯日:‘臣请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》书》百家语者,悉诣守、尉杂烧之……于是使御史悉案问诸生,诸生传相告引,乃自除犯禁者四百六十余人,皆坑之咸阳,使天下知之,以惩后。”

《资治通鉴·秦纪三》载“刑者相丰于道,而死人日成积于市,秦民益骇惧思乱。”

材料二原来六国的贵族仍然忠于各国的王室,而精英知识分子也对禁锢诸子学说的政策十分不满,平民百姓更是不堪忍受远征和大兴土木的沉重负担。奉行法家思想的秦王朝倒是从反面证明孟子关于“民心”的说法是正确的:战无不胜的秦王朝失去了民心,于是便分崩离析了。

——[美]费正清《中国:传统与变迁》

(1)材料一反映出秦朝统治出现了哪些问题

(2)根据材料二并结合所学,简要分析秦朝灭亡的原因。

12.(2022·湖北鄂州·七年级期末)中华民族优秀的传统思想是长期形成的、丰富多彩的。阅读材料回答问题。

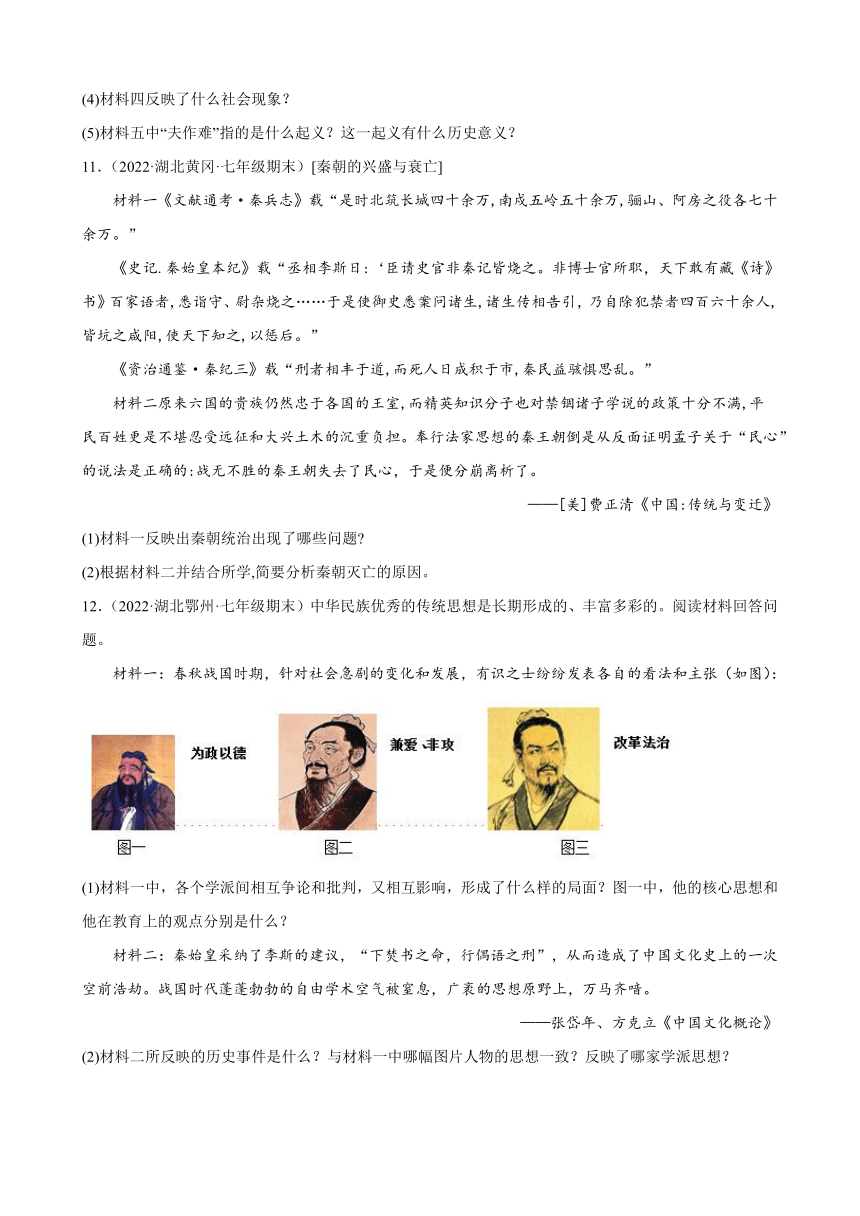

材料一:春秋战国时期,针对社会急剧的变化和发展,有识之士纷纷发表各自的看法和主张(如图):

(1)材料一中,各个学派间相互争论和批判,又相互影响,形成了什么样的局面?图一中,他的核心思想和他在教育上的观点分别是什么?

材料二:秦始皇采纳了李斯的建议,“下焚书之命,行偶语之刑”,从而造成了中国文化史上的一次空前浩劫。战国时代蓬蓬勃勃的自由学术空气被窒息,广袤的思想原野上,万马齐喑。

——张岱年、方克立《中国文化概论》

(2)材料二所反映的历史事件是什么?与材料一中哪幅图片人物的思想一致?反映了哪家学派思想?

参考答案:

1.D

【详解】依据所学可知,A项刘邦、项羽起义发生在陈胜、吴广起义失败之后,不是中国历史上第一次大规模的农民起义;B项义和团运动发生在19世纪末20世纪初,此前中国王朝更迭过程中已经发生过多次农民起义,与题意不符;C项太平天国运动发生在1851——1864年,此前中国王朝更迭过程中已经发生过多次农民起义,与题意不符;D项公元前209年,陈胜、吴广发动大泽乡起义,反抗秦朝的残暴统治,这样中国历史上第一次农民大起义爆发了,与题意相符。故选D。

2.A

【详解】根据所学知识可得,在刘邦项羽争霸过程中,项羽各方面攻击或逼迫的人事环境,而致陷于孤立窘迫的境地,符合题意要求,故选A项;项羽与秦兵打仗,领兵过河后就把锅打破,把船凿沉,表示不胜利不生还,不符合题意,故排除B项;战国时齐军用围攻魏国的方法,迫使魏国撤回攻赵部队而使赵国得救,不符合题意,故排除C项;晋文公遵守以前的诺言,把军队撤退九十里,与题意不符,故排除D项。

3.C

【详解】根据“率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦,斩木为兵,揭竿为旗”可知,材料反映的是陈胜、吴广起义,公元前209年陈胜吴广发动大泽乡起义,斩木为兵,揭竿为旗,陈胜吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,C符合题意;刘邦项羽的农民军在陈胜吴广起义后起义,A排除;张角在东汉领导黄巾起义,B排除;黄巢起义发生在唐朝,D排除。故选择C。

4.D

【详解】依据所学历史知识,公元纪年法分为公元前和公元。公元前计数是从大数开始向小数过渡。100年为一个世纪,10年为一个年代。故世纪数是百万数加1的得到。因为公元前209年是公元前三世纪,因为公元前从大数到小数。所以“09”就是世纪末了。D正确。ABC的计算时期不对,排除;故选D。

5.A

【详解】根据所学可知,陈胜、吴广起义是我国历史上第一次农民大起义,A项符合题意;是刘邦和项羽灭了秦朝,排除B项;陈胜、吴广起义直接原因是在前往渔阳的途中遇到大雨耽误了期限,按律当斩,被迫才起义的,排除C项;在巨鹿之战中,项羽大败秦军,排除D项。故选A项。

6.D

【详解】根据所学可知:由材料“秦朝全国人口约2000万人,而服役的人数总数不下300万,占当时总人口的15%”可知,这反映了秦朝徭役繁重,秦的暴政导致了秦的灭亡,故D符合题意。赋税沉重、思想禁锢、刑法严酷都和徭役无关,故ABC不符合题意。故选D。

7.C

【详解】结合所学知识可知,“五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒。”这一记载秦朝的统治的法律严苛。C项正确;ABD项都属于秦的暴政,但与材料信息不符,排除ABD项。故选C项。

8.D

【详解】根据所学可知,项羽和刘邦为争夺帝位,展开争战,史称楚汉之争。刘邦的军队将项羽及部下包围在坡下,项羽兵败自刎。这 场历时四年的战争,刘邦取得了最终的胜利。D项正确;ABC项不题意,排除。故选D项。

9.C

【详解】由题干中的“五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足”,然后结合所学知识可知,秦朝实行的法律非常严苛,当时的刑罚极其残酷,单是死刑就有车裂等10多种,这是秦的暴政体现,这加速了秦朝的灭亡,所以C项符合题意;题干体现的是秦的暴政,加速秦的灭亡,所以A项不符合题意;法律严苛不利于社会稳定,所以B项不符合题意;题干未体现禁锢了秦朝民众的思想内容,所以D项不符合题意。故本题答案为C。

10.(1)统一六国;结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

(2)中央集权制度;郡县制。

(3)统一文字、统一度量衡、统一车轨;有于巩固统一的多民族的国家,有利于经济文化的发展和交流,有利于全国各地交通的顺畅,其进步作用对后世有深远影响。

(4)赋税、徭役、兵役繁重。

(5)陈胜、吴广领导的秦末农民大起义;陈胜吴广起义是中国历史上第一次农民战争,沉重打击了秦朝的残暴统治。

【解析】(1)

根据材料一“秦王扫六合,虎视何雄哉!”可得出,材料颂扬了秦王统一六国的历史功绩。结合所学知识可知,秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

(2)

根据材料二“秦朝的政治建制示意图”可得出,材料二体现了秦朝的中央集权制度。结合所学知识可知,秦朝为加强对地方的管理实行郡县制。

(3)

根据材料三“一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。”可得出,材料三中包含了秦始皇巩固统一措施有统一文字、统一度量衡、统一车轨。结合所学知识可知,这些措施有于巩固统一的多民族的国家,有利于经济文化的发展和交流,有利于全国各地交通的顺畅,其进步作用对后世有深远影响。

(4)

根据材料四“秦朝时的死刑种类共有10多种,如腰斩、车裂等,而且一人有罪,亲族和邻里都要受到牵连。人民动不动就要受到严刑峻法的处治。秦朝农民每年要将收获物的三分之二上缴国家,常年在外服役的有二三百万人。那时候,所有壮年男子都得去打仗或者服劳役。”可得出,材料四反映了秦朝赋税、徭役、兵役繁重。

(5)

结合所学知识可知,材料五中“夫作难”指的是陈胜、吴广领导的秦末农民大起义。陈胜吴广起义是中国历史上第一次农民战争,沉重打击了秦朝的残暴统治。

11.(1)大兴土木,徭役繁重,焚书坑儒,严刑峻法。

(2)暴政,丧失民心,六国贵族不忠于秦的统治。

【分析】(1)

根据材料“是时北筑长城四十余万,南戍五岭五十余万,骊山、阿房之役各七十余万”分析可知秦朝大兴土木,徭役繁重,根据材料“丞相李斯日:‘臣请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》书》百家语者,悉诣守、尉杂烧之……于是使御史悉案问诸生,诸生传相告引,乃自除犯禁者四百六十余人,皆坑之咸阳,使天下知之,以惩后”分析可知秦朝焚书坑儒,阻碍了学术思想文化的发展,根据材料“刑者相丰于道,而死人日成积于市,秦民益骇惧思乱。”分析可知秦朝实行严刑峻法。

(2)

根据材料“原来六国的贵族仍然忠于各国的王室,而精英知识分子也对禁锢诸子学说的政策十分不满,平民百姓更是不堪忍受远征和大兴土木的沉重负担。奉行法家思想的秦王朝倒是从反面证明孟子关于“民心”的说法是正确的:战无不胜的秦王朝失去了民心,于是便分崩离析了。”分析可知秦朝实行暴政,丧失民心,六国贵族不忠于秦的统治。

12.(1)①局面:百家争鸣;②“仁”;“因材施教”、“有教无类”等(写一个即可)

(2)秦朝的“焚书坑儒”。图三。法家。

【分析】(1)

局面:根据所学可得出,春秋战国时期,各个学派间相互争论和批判,又相互影响,形成了百家争鸣的局面。

核心思想:根据所学可得出,“仁”是孔子思想的核心。

教育观念:根据所学可得出,孔子提倡私学,提出了“有教无类”、“因材施教”等教学观念。(写一个即可)

(2)

事件:根据材料“秦始皇……‘下焚书之命,行偶语之刑’”可得出,材料二反映的是秦朝的“焚书坑儒”。

根据材料及所学可得出,焚书坑儒的实质是加强思想控制,加强专制主义,与图三人物的思想一致。

学派:根据所学可得出,法家强调加强专制主义中央集权,故反映了法家的思想。

1.(2022·湖北襄阳·七年级期末)成语“揭竿而起”出自于中国历史上第一次大规模的农民起义,这次起义是

A.刘邦、项羽起义

B.义和团运动

C.太平天国运动

D.陈胜、吴广起义

2.(2022·湖北黄石·七年级期末)作为语言精华存在的成语,其蕴含的历史信息是文化传承的重要媒介,对历史教学也有特殊的价值。下列成语与刘邦、项羽楚汉相争史实有关的是( )

A.四面楚歌 B.破釜沉舟 C.围魏救赵 D.退避三舍

3.(2022·湖北·云梦县实验外国语学校七年级期末)“率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦,斩木为兵,揭竿为旗”。以上材料所反映的中国历史上的哪一支农民起义军

A.刘邦、项羽的农民军 B.张角的农民军

C.陈胜、吴广领导的农民军 D.黄巢的农民军

4.(2022·湖北黄石·七年级期末)“且壮士不死即已,死即举大名耳。王侯将相宁有种乎?”这是公元前209年中国历史上第一次农民大起义爆发时的呐喊。公元前209年处于

A.公元前二世纪初 B.公元前二世纪末

C.公元前三世纪初 D.公元前三世纪末

5.(2022·湖北孝感·七年级期末)“王侯将相宁有种乎!”下列关于陈胜、吴广起义,说法正确的是

A.是我国第一次农民大起义 B.起义军直抵咸阳,灭亡秦朝

C.起义爆发的直接原因是北击匈奴 D.陈胜在巨鹿之战中大败秦军

6.(2022·湖北省直辖县级单位·七年级期末)秦朝全国人口约2000万人,而服役的人数总数不下300万,占当时总人口的15%.这一组数据说明秦朝

A.赋税沉重

B.思想禁锢

C.刑法严酷

D.徭役繁重

7.(2022·湖北荆州·七年级期末)秦简记载:“五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒。”这一记载说明秦朝( )

A.赋税沉重 B.滥用民力 C.法律严苛 D.穷兵黩武

8.(2022·湖北襄阳·七年级期末)在中国象棋的棋盘中间,有一段空隙,上面写有“楚河”“汉界”字样,这是以棋比喻历史上的“楚汉之争”。这场战争发生在( )

A.商纣和周武王之间 B.夏桀和商汤之间

C.秦二世和陈胜之间 D.项羽和刘邦之间

9.(2022·湖北黄石·七年级期末)《秦简》记载:“五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒。”这些法律措施

A.巩固了秦朝的统治 B.有利于秦朝的社会稳定

C.加速了秦朝的灭亡 D.禁锢了秦朝民众的思想

10.(2022·湖北襄阳·七年级期末)【大一统的秦朝】

材料一:秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

(1)材料颂扬了秦王的哪一重大历史功绩?该功绩有何历史意义?

材料二:秦朝的政治建制示意图

(2)材料二体现了秦朝的什么制度?秦朝为加强对地方的管理实行什么制度?

材料三:一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。

——《史记 秦始皇本纪》

(3)材料三中包含了秦始皇巩固统一的哪些措施?这些措施对国家的发展有什么重要意义?

材料四:秦朝时的死刑种类共有10多种,如腰斩、车裂等,而且一人有罪,亲族和邻里都要受到牵连。人民动不动就要受到严刑峻法的处治。秦朝农民每年要将收获物的三分之二上缴国家,常年在外服役的有二三百万人。那时候,所有壮年男子都得去打仗或者服劳役。

材料五:然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,崤函为宫;一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。

——贾谊《过秦论》

(4)材料四反映了什么社会现象?

(5)材料五中“夫作难”指的是什么起义?这一起义有什么历史意义?

11.(2022·湖北黄冈·七年级期末)[秦朝的兴盛与衰亡]

材料一《文献通考·秦兵志》载“是时北筑长城四十余万,南戍五岭五十余万,骊山、阿房之役各七十余万。”

《史记.秦始皇本纪》载“丞相李斯日:‘臣请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》书》百家语者,悉诣守、尉杂烧之……于是使御史悉案问诸生,诸生传相告引,乃自除犯禁者四百六十余人,皆坑之咸阳,使天下知之,以惩后。”

《资治通鉴·秦纪三》载“刑者相丰于道,而死人日成积于市,秦民益骇惧思乱。”

材料二原来六国的贵族仍然忠于各国的王室,而精英知识分子也对禁锢诸子学说的政策十分不满,平民百姓更是不堪忍受远征和大兴土木的沉重负担。奉行法家思想的秦王朝倒是从反面证明孟子关于“民心”的说法是正确的:战无不胜的秦王朝失去了民心,于是便分崩离析了。

——[美]费正清《中国:传统与变迁》

(1)材料一反映出秦朝统治出现了哪些问题

(2)根据材料二并结合所学,简要分析秦朝灭亡的原因。

12.(2022·湖北鄂州·七年级期末)中华民族优秀的传统思想是长期形成的、丰富多彩的。阅读材料回答问题。

材料一:春秋战国时期,针对社会急剧的变化和发展,有识之士纷纷发表各自的看法和主张(如图):

(1)材料一中,各个学派间相互争论和批判,又相互影响,形成了什么样的局面?图一中,他的核心思想和他在教育上的观点分别是什么?

材料二:秦始皇采纳了李斯的建议,“下焚书之命,行偶语之刑”,从而造成了中国文化史上的一次空前浩劫。战国时代蓬蓬勃勃的自由学术空气被窒息,广袤的思想原野上,万马齐喑。

——张岱年、方克立《中国文化概论》

(2)材料二所反映的历史事件是什么?与材料一中哪幅图片人物的思想一致?反映了哪家学派思想?

参考答案:

1.D

【详解】依据所学可知,A项刘邦、项羽起义发生在陈胜、吴广起义失败之后,不是中国历史上第一次大规模的农民起义;B项义和团运动发生在19世纪末20世纪初,此前中国王朝更迭过程中已经发生过多次农民起义,与题意不符;C项太平天国运动发生在1851——1864年,此前中国王朝更迭过程中已经发生过多次农民起义,与题意不符;D项公元前209年,陈胜、吴广发动大泽乡起义,反抗秦朝的残暴统治,这样中国历史上第一次农民大起义爆发了,与题意相符。故选D。

2.A

【详解】根据所学知识可得,在刘邦项羽争霸过程中,项羽各方面攻击或逼迫的人事环境,而致陷于孤立窘迫的境地,符合题意要求,故选A项;项羽与秦兵打仗,领兵过河后就把锅打破,把船凿沉,表示不胜利不生还,不符合题意,故排除B项;战国时齐军用围攻魏国的方法,迫使魏国撤回攻赵部队而使赵国得救,不符合题意,故排除C项;晋文公遵守以前的诺言,把军队撤退九十里,与题意不符,故排除D项。

3.C

【详解】根据“率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦,斩木为兵,揭竿为旗”可知,材料反映的是陈胜、吴广起义,公元前209年陈胜吴广发动大泽乡起义,斩木为兵,揭竿为旗,陈胜吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,C符合题意;刘邦项羽的农民军在陈胜吴广起义后起义,A排除;张角在东汉领导黄巾起义,B排除;黄巢起义发生在唐朝,D排除。故选择C。

4.D

【详解】依据所学历史知识,公元纪年法分为公元前和公元。公元前计数是从大数开始向小数过渡。100年为一个世纪,10年为一个年代。故世纪数是百万数加1的得到。因为公元前209年是公元前三世纪,因为公元前从大数到小数。所以“09”就是世纪末了。D正确。ABC的计算时期不对,排除;故选D。

5.A

【详解】根据所学可知,陈胜、吴广起义是我国历史上第一次农民大起义,A项符合题意;是刘邦和项羽灭了秦朝,排除B项;陈胜、吴广起义直接原因是在前往渔阳的途中遇到大雨耽误了期限,按律当斩,被迫才起义的,排除C项;在巨鹿之战中,项羽大败秦军,排除D项。故选A项。

6.D

【详解】根据所学可知:由材料“秦朝全国人口约2000万人,而服役的人数总数不下300万,占当时总人口的15%”可知,这反映了秦朝徭役繁重,秦的暴政导致了秦的灭亡,故D符合题意。赋税沉重、思想禁锢、刑法严酷都和徭役无关,故ABC不符合题意。故选D。

7.C

【详解】结合所学知识可知,“五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒。”这一记载秦朝的统治的法律严苛。C项正确;ABD项都属于秦的暴政,但与材料信息不符,排除ABD项。故选C项。

8.D

【详解】根据所学可知,项羽和刘邦为争夺帝位,展开争战,史称楚汉之争。刘邦的军队将项羽及部下包围在坡下,项羽兵败自刎。这 场历时四年的战争,刘邦取得了最终的胜利。D项正确;ABC项不题意,排除。故选D项。

9.C

【详解】由题干中的“五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足”,然后结合所学知识可知,秦朝实行的法律非常严苛,当时的刑罚极其残酷,单是死刑就有车裂等10多种,这是秦的暴政体现,这加速了秦朝的灭亡,所以C项符合题意;题干体现的是秦的暴政,加速秦的灭亡,所以A项不符合题意;法律严苛不利于社会稳定,所以B项不符合题意;题干未体现禁锢了秦朝民众的思想内容,所以D项不符合题意。故本题答案为C。

10.(1)统一六国;结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

(2)中央集权制度;郡县制。

(3)统一文字、统一度量衡、统一车轨;有于巩固统一的多民族的国家,有利于经济文化的发展和交流,有利于全国各地交通的顺畅,其进步作用对后世有深远影响。

(4)赋税、徭役、兵役繁重。

(5)陈胜、吴广领导的秦末农民大起义;陈胜吴广起义是中国历史上第一次农民战争,沉重打击了秦朝的残暴统治。

【解析】(1)

根据材料一“秦王扫六合,虎视何雄哉!”可得出,材料颂扬了秦王统一六国的历史功绩。结合所学知识可知,秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

(2)

根据材料二“秦朝的政治建制示意图”可得出,材料二体现了秦朝的中央集权制度。结合所学知识可知,秦朝为加强对地方的管理实行郡县制。

(3)

根据材料三“一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。”可得出,材料三中包含了秦始皇巩固统一措施有统一文字、统一度量衡、统一车轨。结合所学知识可知,这些措施有于巩固统一的多民族的国家,有利于经济文化的发展和交流,有利于全国各地交通的顺畅,其进步作用对后世有深远影响。

(4)

根据材料四“秦朝时的死刑种类共有10多种,如腰斩、车裂等,而且一人有罪,亲族和邻里都要受到牵连。人民动不动就要受到严刑峻法的处治。秦朝农民每年要将收获物的三分之二上缴国家,常年在外服役的有二三百万人。那时候,所有壮年男子都得去打仗或者服劳役。”可得出,材料四反映了秦朝赋税、徭役、兵役繁重。

(5)

结合所学知识可知,材料五中“夫作难”指的是陈胜、吴广领导的秦末农民大起义。陈胜吴广起义是中国历史上第一次农民战争,沉重打击了秦朝的残暴统治。

11.(1)大兴土木,徭役繁重,焚书坑儒,严刑峻法。

(2)暴政,丧失民心,六国贵族不忠于秦的统治。

【分析】(1)

根据材料“是时北筑长城四十余万,南戍五岭五十余万,骊山、阿房之役各七十余万”分析可知秦朝大兴土木,徭役繁重,根据材料“丞相李斯日:‘臣请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》书》百家语者,悉诣守、尉杂烧之……于是使御史悉案问诸生,诸生传相告引,乃自除犯禁者四百六十余人,皆坑之咸阳,使天下知之,以惩后”分析可知秦朝焚书坑儒,阻碍了学术思想文化的发展,根据材料“刑者相丰于道,而死人日成积于市,秦民益骇惧思乱。”分析可知秦朝实行严刑峻法。

(2)

根据材料“原来六国的贵族仍然忠于各国的王室,而精英知识分子也对禁锢诸子学说的政策十分不满,平民百姓更是不堪忍受远征和大兴土木的沉重负担。奉行法家思想的秦王朝倒是从反面证明孟子关于“民心”的说法是正确的:战无不胜的秦王朝失去了民心,于是便分崩离析了。”分析可知秦朝实行暴政,丧失民心,六国贵族不忠于秦的统治。

12.(1)①局面:百家争鸣;②“仁”;“因材施教”、“有教无类”等(写一个即可)

(2)秦朝的“焚书坑儒”。图三。法家。

【分析】(1)

局面:根据所学可得出,春秋战国时期,各个学派间相互争论和批判,又相互影响,形成了百家争鸣的局面。

核心思想:根据所学可得出,“仁”是孔子思想的核心。

教育观念:根据所学可得出,孔子提倡私学,提出了“有教无类”、“因材施教”等教学观念。(写一个即可)

(2)

事件:根据材料“秦始皇……‘下焚书之命,行偶语之刑’”可得出,材料二反映的是秦朝的“焚书坑儒”。

根据材料及所学可得出,焚书坑儒的实质是加强思想控制,加强专制主义,与图三人物的思想一致。

学派:根据所学可得出,法家强调加强专制主义中央集权,故反映了法家的思想。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史