第5课《秋天的怀念》课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课《秋天的怀念》课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-18 16:58:18 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

21岁不幸患病,双腿瘫痪

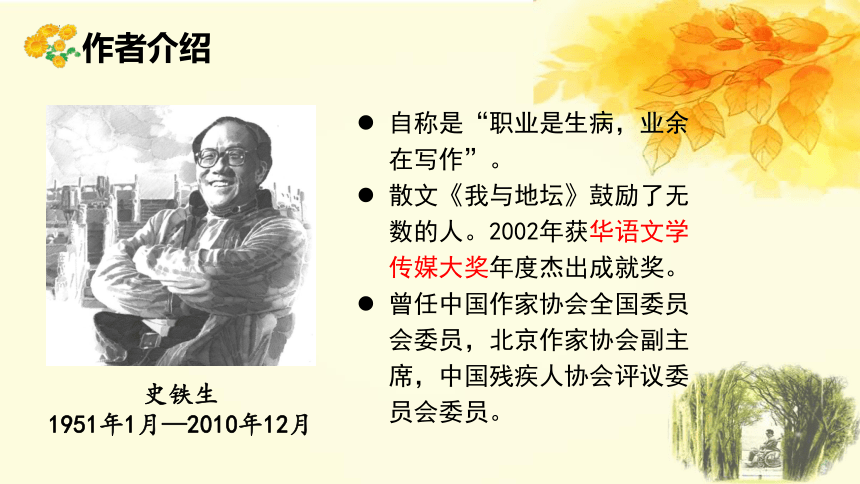

作者介绍

史铁生

1951年1月—2010年12月

自称是“职业是生病,业余在写作”。

散文《我与地坛》鼓励了无数的人。2002年获华语文学传媒大奖年度杰出成就奖。

曾任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人协会评议委员会委员。

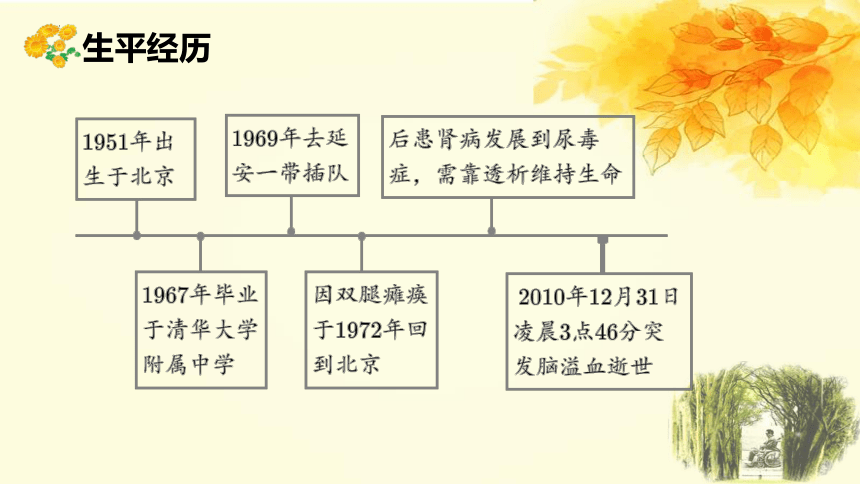

生平经历

1972年,史铁生21岁时,突然得了一次重病,导致高位截瘫。也就是在那一年,他的母亲去世了。后来,在他的许许多多的文字里,都写到了他的母亲。母爱这个主题,史铁生一直是笔耕不辍的,因为他对母亲的理解是在母亲去世以后,这也成为作者心中永远的痛。

写作背景

标画自然段,有感情地朗读课文。分角色朗读“我”、“母亲”和“旁白”,注意字音、语气、重读和停顿。

分角色朗读

第1段,要读出“我”与母亲对话的激动语气;

第2段,语气陡然低沉;

第3段,略有一点轻松愉快的语气;

第4段,低沉、沉重,要读的缓慢;

第5、6段,读出痛心与沉重;

第7段,读之前略有停顿,然后读得沉着、淡定,读出耐人寻味的感觉。

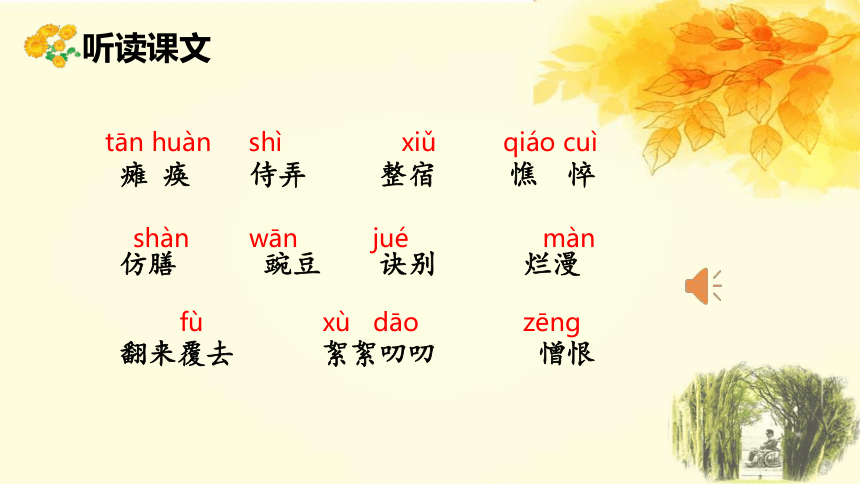

瘫 痪 侍弄 整宿 憔 悴

仿膳 豌豆 诀别 烂漫

翻来覆去 絮絮叨叨 憎恨

tān huàn shì xiǔ qiáo cuì

shàn wān jué màn

fù xù dāo zēng

听读课文

概括内容

课文围绕着“我”和母亲写了哪几件事?并用一句话概括全文的主要内容。

①“我”发脾气时,母亲抚慰“我”;

②母亲为了“我”隐瞒病情;

③母亲央求“我”去看花;

④母亲的临终嘱托。

文章记叙了双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常,重病缠身的母亲精心照顾我,并让我懂得生命的真谛。

小组讨论

文章为什么要以“秋天的怀念”作为题目呢?

表层含义:文章回忆的往事发生在秋天,文章表达的是对母亲的怀念。

深层含义:“秋天”常常隐喻着生命的成熟、思想情感的沉淀。

“秋天的怀念”,暗示着作者经过命运残酷的打击,经过暴躁绝望的心理过程,在母亲去世后,他在真正体会到母亲的伟大,懂得了母亲的期望,感悟到了人生的意义。

作者曾这样说“活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。”双腿瘫痪后,“我”是怎样的状态?有哪些表现?

走进作者

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把前面的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。

“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恶的腿,喊着:“我活着有什么劲!”

独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。

内心痛苦的作者,是否有注意到母亲的身体状况?

走进作者

可是我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

她出去了。就再也没有回来。邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,大口大口吐血……

圈画原文中相关句子,进行说明。

请结合关键字说一说,句子体现了作者对母亲怎样的情感?你认为应该如何处理此处的朗读?

走进作者

可是我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

重读,突显作者无比悔恨的心情

重读,突出病痛对母亲的折磨、作者由此对忽视母亲病痛的悲痛自责之情

整体语气低沉

节奏稍快

总结朗读方法

抓住关键词

把握人物心理

批注朗读技巧

读出内在情感

资料助读

那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲着想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是加倍的。她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她唯一的儿子;她情愿截瘫的是她自己而不是儿子,可事实无法代替;她想,只要儿子能活下去,哪怕自己去死也行呢,可她又确信,一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福,而这条路呢,没有谁能保证她的儿子终于能找到。——这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。

——史铁生

面对着不想活的儿子,母亲是怎么做的呢?找出相应文字,圈点勾画并批注分析人物内心;标示朗读方式,进一步理解母亲的内心世界。

走进母亲

动作描写朗读

母亲扑过来,抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘俩,好好儿活,好好儿活……”

重读

越来越轻,读出哽咽的感觉

走进母亲

角色对话朗读一

“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

儿子情绪极端痛苦、绝望、暴躁

母亲强忍悲痛,好语相慰

角色对话朗读二

“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天 ”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会坐下,一会站起:“那就赶紧准备准备。”“哎呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着……

儿子:勉强应付

母亲:喜出望外、激动难耐

走进母亲

走进母亲

删字比较朗读

“……母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。……她比我还敏感。她又悄悄地出去了。她出去了。就再也没有回来。”

母亲的容忍、理解、担忧和疼痛不已的揪心

轻声、拉长语调

资料助读

结合文章以及助读资料,说说你对“好好儿活”这句话的理解。小组讨论,完善自己的答案。

这样想了好几年,最后事情终于弄明白了:一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实;上帝在交给我们这件事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。……剩下的就是怎样活的问题了,这却不是在某一个瞬间就能完全想透的、不是一次性能够解决的事,怕是活多久就要想它多久了,就像是伴你终生的魔鬼或恋人。

——《我与地坛》

助读资料一

资料2

当一个人认识到人的限制、缺陷、不完美是绝对的,困境是永恒的,他已经是在用某种绝对的完美之境做参照系了。如果只是把自己和别人作比较,看到的就只能是限制的某种具体形态,譬如说肉体的残疾。俗话说,人比人,气死人,以自己的残缺比别人的肢体齐全,以自己的坎坷比别人的一帆风顺,所产生的只会是怨恨。反过来也一样,以别人的不能比自己的能够,以别人的不幸比自己的幸运,只会陷入浅薄的沾沾自喜。惟有在把人与神作比较时,才能看到人的限制之普遍,因而不论这种限制在自己或别人身上以何种形态出现,都不馁不骄,心平气和。对人的限制的这样一种宽容,换一个角度来看,便是面对神的谦卑。所以,真正的智慧中必蕴涵着信仰的倾向。

──周国平《智慧和信仰──读史铁生的〈病隙碎笔〉》

资料3

也是生活体验的一种,甚或算得一项别开生面的游历……刚坐上轮椅时,我老想,不能直立直立行走岂非把人的特点搞丢了?便觉天昏地暗。等到生出褥疮一连数日只能歪七扭八地躺着,才看见端坐的日子其实多么晴朗。后来又患尿毒症,经常昏昏然不能思想,就更加怀念起往日时光。终于醒悟,其实每时每刻我们都是幸运的,因为任何灾难的前面都可以加上一个“更”字。生病的经验是一步步懂得满足……

——《病隙碎笔》

资料4、5

不经过战斗的舍弃是虚伪的,不经劫难磨炼的超脱是轻佻的,逃避现实的明哲是卑怯的;中庸,苟且,小智小慧,是我们的致命伤:这是我十五年来与日俱增的信念。而这一切都由于贝多芬的启示。

──罗曼·罗兰著《贝多芬传》译者傅雷序

有时我想到,过好每一天是个非常好的习惯,似乎我们明天就会死去。这种态度鲜明地强调了生命的价值。我们应该以优雅、精力充沛、善知乐趣的方式过好每一天。而当岁月推移,在经常瞻观未来之时日、未来之年月中,这些又常常失去。

──美国作家海伦·凯勒《假如给我三天光明》

资料6

人最宝贵的是生命。生命每个人只有一次。人的一生应当这样度过:当回忆往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞愧;在临死的时候他能够说:“我的整个生命和全部精力,都已经献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。”

──前苏联作家奥斯特·洛夫斯基《钢铁是怎样炼成的》

理解“好好活儿”

结合资料和自己生活实际,谈谈自己对“好好儿活”的思考。

贝多芬——与命运作战,不甘于平庸,不苟且生活;

海伦·凯勒——以优雅、精力充沛、善知乐趣的方式过好每一天;

奥斯特·洛夫斯基——为了人类的解放而斗争。

中学生——做好自己可以做的每一件事,也是“好好儿活”。

配乐朗读

根据你对课文的理解,小组分工合作,共同完成《秋天的怀念》一文的配乐朗读。读出情感,读出味道,小组展示交流。

21岁不幸患病,双腿瘫痪

作者介绍

史铁生

1951年1月—2010年12月

自称是“职业是生病,业余在写作”。

散文《我与地坛》鼓励了无数的人。2002年获华语文学传媒大奖年度杰出成就奖。

曾任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人协会评议委员会委员。

生平经历

1972年,史铁生21岁时,突然得了一次重病,导致高位截瘫。也就是在那一年,他的母亲去世了。后来,在他的许许多多的文字里,都写到了他的母亲。母爱这个主题,史铁生一直是笔耕不辍的,因为他对母亲的理解是在母亲去世以后,这也成为作者心中永远的痛。

写作背景

标画自然段,有感情地朗读课文。分角色朗读“我”、“母亲”和“旁白”,注意字音、语气、重读和停顿。

分角色朗读

第1段,要读出“我”与母亲对话的激动语气;

第2段,语气陡然低沉;

第3段,略有一点轻松愉快的语气;

第4段,低沉、沉重,要读的缓慢;

第5、6段,读出痛心与沉重;

第7段,读之前略有停顿,然后读得沉着、淡定,读出耐人寻味的感觉。

瘫 痪 侍弄 整宿 憔 悴

仿膳 豌豆 诀别 烂漫

翻来覆去 絮絮叨叨 憎恨

tān huàn shì xiǔ qiáo cuì

shàn wān jué màn

fù xù dāo zēng

听读课文

概括内容

课文围绕着“我”和母亲写了哪几件事?并用一句话概括全文的主要内容。

①“我”发脾气时,母亲抚慰“我”;

②母亲为了“我”隐瞒病情;

③母亲央求“我”去看花;

④母亲的临终嘱托。

文章记叙了双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常,重病缠身的母亲精心照顾我,并让我懂得生命的真谛。

小组讨论

文章为什么要以“秋天的怀念”作为题目呢?

表层含义:文章回忆的往事发生在秋天,文章表达的是对母亲的怀念。

深层含义:“秋天”常常隐喻着生命的成熟、思想情感的沉淀。

“秋天的怀念”,暗示着作者经过命运残酷的打击,经过暴躁绝望的心理过程,在母亲去世后,他在真正体会到母亲的伟大,懂得了母亲的期望,感悟到了人生的意义。

作者曾这样说“活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。”双腿瘫痪后,“我”是怎样的状态?有哪些表现?

走进作者

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把前面的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。

“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恶的腿,喊着:“我活着有什么劲!”

独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。

内心痛苦的作者,是否有注意到母亲的身体状况?

走进作者

可是我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

她出去了。就再也没有回来。邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,大口大口吐血……

圈画原文中相关句子,进行说明。

请结合关键字说一说,句子体现了作者对母亲怎样的情感?你认为应该如何处理此处的朗读?

走进作者

可是我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。

重读,突显作者无比悔恨的心情

重读,突出病痛对母亲的折磨、作者由此对忽视母亲病痛的悲痛自责之情

整体语气低沉

节奏稍快

总结朗读方法

抓住关键词

把握人物心理

批注朗读技巧

读出内在情感

资料助读

那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲着想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是加倍的。她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她唯一的儿子;她情愿截瘫的是她自己而不是儿子,可事实无法代替;她想,只要儿子能活下去,哪怕自己去死也行呢,可她又确信,一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福,而这条路呢,没有谁能保证她的儿子终于能找到。——这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。

——史铁生

面对着不想活的儿子,母亲是怎么做的呢?找出相应文字,圈点勾画并批注分析人物内心;标示朗读方式,进一步理解母亲的内心世界。

走进母亲

动作描写朗读

母亲扑过来,抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘俩,好好儿活,好好儿活……”

重读

越来越轻,读出哽咽的感觉

走进母亲

角色对话朗读一

“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

儿子情绪极端痛苦、绝望、暴躁

母亲强忍悲痛,好语相慰

角色对话朗读二

“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天 ”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会坐下,一会站起:“那就赶紧准备准备。”“哎呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着……

儿子:勉强应付

母亲:喜出望外、激动难耐

走进母亲

走进母亲

删字比较朗读

“……母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。……她比我还敏感。她又悄悄地出去了。她出去了。就再也没有回来。”

母亲的容忍、理解、担忧和疼痛不已的揪心

轻声、拉长语调

资料助读

结合文章以及助读资料,说说你对“好好儿活”这句话的理解。小组讨论,完善自己的答案。

这样想了好几年,最后事情终于弄明白了:一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实;上帝在交给我们这件事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。……剩下的就是怎样活的问题了,这却不是在某一个瞬间就能完全想透的、不是一次性能够解决的事,怕是活多久就要想它多久了,就像是伴你终生的魔鬼或恋人。

——《我与地坛》

助读资料一

资料2

当一个人认识到人的限制、缺陷、不完美是绝对的,困境是永恒的,他已经是在用某种绝对的完美之境做参照系了。如果只是把自己和别人作比较,看到的就只能是限制的某种具体形态,譬如说肉体的残疾。俗话说,人比人,气死人,以自己的残缺比别人的肢体齐全,以自己的坎坷比别人的一帆风顺,所产生的只会是怨恨。反过来也一样,以别人的不能比自己的能够,以别人的不幸比自己的幸运,只会陷入浅薄的沾沾自喜。惟有在把人与神作比较时,才能看到人的限制之普遍,因而不论这种限制在自己或别人身上以何种形态出现,都不馁不骄,心平气和。对人的限制的这样一种宽容,换一个角度来看,便是面对神的谦卑。所以,真正的智慧中必蕴涵着信仰的倾向。

──周国平《智慧和信仰──读史铁生的〈病隙碎笔〉》

资料3

也是生活体验的一种,甚或算得一项别开生面的游历……刚坐上轮椅时,我老想,不能直立直立行走岂非把人的特点搞丢了?便觉天昏地暗。等到生出褥疮一连数日只能歪七扭八地躺着,才看见端坐的日子其实多么晴朗。后来又患尿毒症,经常昏昏然不能思想,就更加怀念起往日时光。终于醒悟,其实每时每刻我们都是幸运的,因为任何灾难的前面都可以加上一个“更”字。生病的经验是一步步懂得满足……

——《病隙碎笔》

资料4、5

不经过战斗的舍弃是虚伪的,不经劫难磨炼的超脱是轻佻的,逃避现实的明哲是卑怯的;中庸,苟且,小智小慧,是我们的致命伤:这是我十五年来与日俱增的信念。而这一切都由于贝多芬的启示。

──罗曼·罗兰著《贝多芬传》译者傅雷序

有时我想到,过好每一天是个非常好的习惯,似乎我们明天就会死去。这种态度鲜明地强调了生命的价值。我们应该以优雅、精力充沛、善知乐趣的方式过好每一天。而当岁月推移,在经常瞻观未来之时日、未来之年月中,这些又常常失去。

──美国作家海伦·凯勒《假如给我三天光明》

资料6

人最宝贵的是生命。生命每个人只有一次。人的一生应当这样度过:当回忆往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞愧;在临死的时候他能够说:“我的整个生命和全部精力,都已经献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。”

──前苏联作家奥斯特·洛夫斯基《钢铁是怎样炼成的》

理解“好好活儿”

结合资料和自己生活实际,谈谈自己对“好好儿活”的思考。

贝多芬——与命运作战,不甘于平庸,不苟且生活;

海伦·凯勒——以优雅、精力充沛、善知乐趣的方式过好每一天;

奥斯特·洛夫斯基——为了人类的解放而斗争。

中学生——做好自己可以做的每一件事,也是“好好儿活”。

配乐朗读

根据你对课文的理解,小组分工合作,共同完成《秋天的怀念》一文的配乐朗读。读出情感,读出味道,小组展示交流。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首