湖南省岳阳县中2022-2023学年高三上学期8月入学考试历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省岳阳县中2022-2023学年高三上学期8月入学考试历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-17 16:11:28 | ||

图片预览

文档简介

岳阳县中2022-2023学年高三上学期8月入学考试

历史

时间:75分钟 分值:100分

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

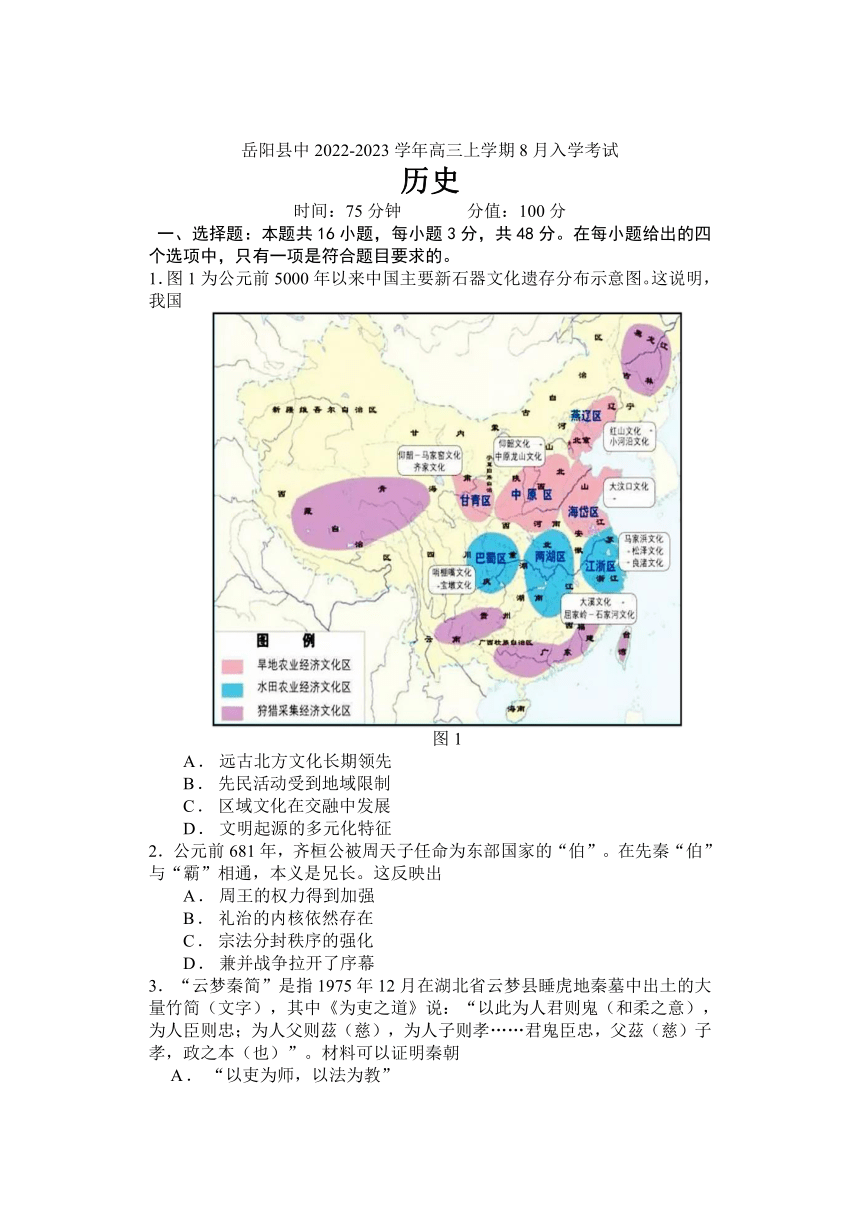

1.图1为公元前5000年以来中国主要新石器文化遗存分布示意图。这说明,我国

图1

A.远古北方文化长期领先

B.先民活动受到地域限制

C.区域文化在交融中发展

D.文明起源的多元化特征

2.公元前681年,齐桓公被周天子任命为东部国家的“伯”。在先秦“伯”与“霸”相通,本义是兄长。这反映出

A.周王的权力得到加强

B.礼治的内核依然存在

C.宗法分封秩序的强化

D.兼并战争拉开了序幕

3.“云梦秦简”是指1975年12月在湖北省云梦县睡虎地秦墓中出土的大量竹简(文字),其中《为吏之道》说:“以此为人君则鬼(和柔之意),为人臣则忠;为人父则茲(慈),为人子则孝……君鬼臣忠,父茲(慈)子孝,政之本(也)”。材料可以证明秦朝

A.“以吏为师,以法为教”

B.并没有完全排斥儒家思想

C.官吏注重修身养性

D.主要是竹简与毛笔书写文字

4.由于东汉后期世家豪族势力的不断膨胀,以往在选官制度上实行的察举征辟制的弊端逐渐显露。曹魏时期改为九品中正制,规定中正官由中央政府委任。由此可知,九品中正制的实行

A.有利于加强中央集权 B.彻底解决了察举制弊端

C.触犯了地主豪强势力 D.过分重视对品行的考察

5.在蒙古西征的基础上,蒙古帝国建立了一个横跨欧亚大陆的新秩序。正如某学者所说:“忽必烈及其侧近策士,构思了游牧世界与农耕世界,甚至是海洋世界等三个相异世界的相连,并且他还企图以欧亚整体的规模来完成。”据此可知,蒙古帝国的建立

A.保证了欧亚世界长久和平 B.为东西方文明交流创造条件

C.开始打破区域文明的界限 D.使世界开始从分散连为一体

6.乾隆元年(1736年)八月,清廷命减征台湾的丁银。次年,又减少对台湾番民征收的“番饷”,革除对澎湖渔船加征的陋规,严禁汉人兼并番地,对私占番地予以归还,惩治驻兵扰民等。这些做法

A.将阻碍番民对大陆的民族认同

B.可消除台湾地区阶级和民族矛盾

C.是清政府应对外来入侵的反应

D.体现统一政权对台湾发展的兼顾

7.商标作为商品的标识,不仅是营销手段,而且也是企业文化的重要载体。表1为学者统计的近代中国知名企业商标分类统计表(1840—1949)。

商标分类 有“华”“国”字 有“民”字 以物象为称 以具体日期为称 直接表达意愿的

数量(个) 7 12 5 2 1

百分比 22.6 38.7 16.1 6.5 16.1

举例 中华 民生 蝶球 七七 征东

表1可以用来研究近代中国

A.民族工业发展的水平 B.革命思想传播的范围

C.民族民主意识的增强 D.阶级矛盾激化的过程

8.无论从“破”还是从“立”的角度看,武昌起义都是首创性义举,史称“辛亥首义”。这里所说的“首义”主要指武昌起义是

A.第一次得到广泛响应和支持的起义

B.革命党人领导的第一次武装起义

C.中国近代史上的第一次反清起义

D.推翻清王朝并促使民国建立的起义

9.“1926年9月被人嗤之以鼻的国民党人攻下了长沙、岳州、武昌和汉口。1927年春他们拿下了南京和上海。”这则新闻报道反映的中国政局变化是

A.革命统一战线取得重大成就

B.北洋军阀统治中国宣告结束

C.国民党反袁斗争取得了胜利

D.帝国主义在华特权得以清除

10.1937年7月至1938年3月,日本政府追加的临时军费相当于在甲午战争、日俄战争、第一次世界大战和侵占中国东北四次战费总和的1.6倍;1938年12月,日本陆军省和参谋本部规定“如无特别重大的必要时,不企图扩大占领区”。这反映出

A.日本发动全面侵华战争蓄谋己久

B.日本侵华遭到中国军民顽强抵抗

C.中国抗战赢得国际社会广泛支持

D.敌后战场成为抗日战争的主战场

11.面对新冠肺炎病毒在全球的肆虐,世界卫生组织总干事谭德塞强调:“中国所采取的大规模病毒防控行动避免了疫情在世界其他地区的大规模蔓延。”这体现了

A.中国日益成为世界经济发展的引擎与稳定器

B.中国是全球发展的贡献者、国际秩序的维护者

C.中国走和平发展道路,奉行互利共赢的开放战略

D.事不避难,勇于担当,中国是一个负责任的大国

12.桑海帝国地处西苏丹萨赫勒地区的中部,是南北交通要冲,得撒哈拉商道之利,贸易十分发达。据此可知,桑海的繁荣

A.与加纳和马里兴盛的经济因素完全不同

B.沟通了贯通撒哈拉沙漠南北的商路

C.主要依靠对穿越撒哈拉沙漠商路的控制

D.奠定了其摆脱加纳成为西非霸主的基础

13.读表2,下列选项说法合理的是

表2 15世纪以来世界人口统计表(单位:百万)

1400年 1500年 1600年 1700年 1750年

欧洲 45 69 89 115 140

亚洲 224 254 292 402 508

非洲 74 82 90 90 90

美洲 30 41 15 9 10

奴隶贸易导致美洲丧失大量劳动人口

B.新航路开辟影响世界各地区人口变化

C.工业革命促进了欧洲人口稳步增长

D.近代化运动推动亚洲人口迅速增长

14.“三环外交”是英国在二战后初期实行的外交战略,其主旨是通过英国在与美国、英联邦和联合起来的欧洲这三个环节中的特殊联系,充当三者的联结点和纽带。此外交战略

A.削弱了二战后美国、苏联的实力

B.推动了战后英国加入欧洲的联合

C.目的是维持英国的世界大国地位

D.有利于美苏两极对峙格局的形成

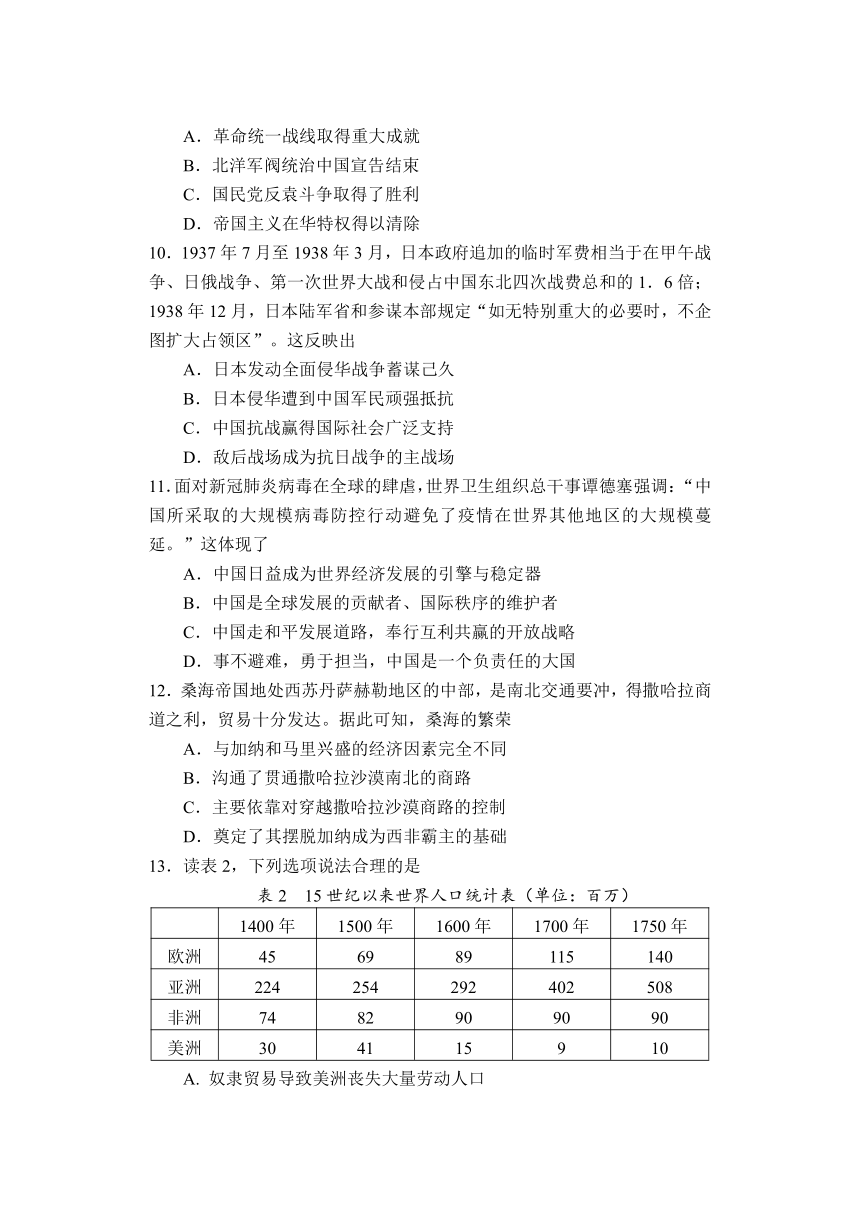

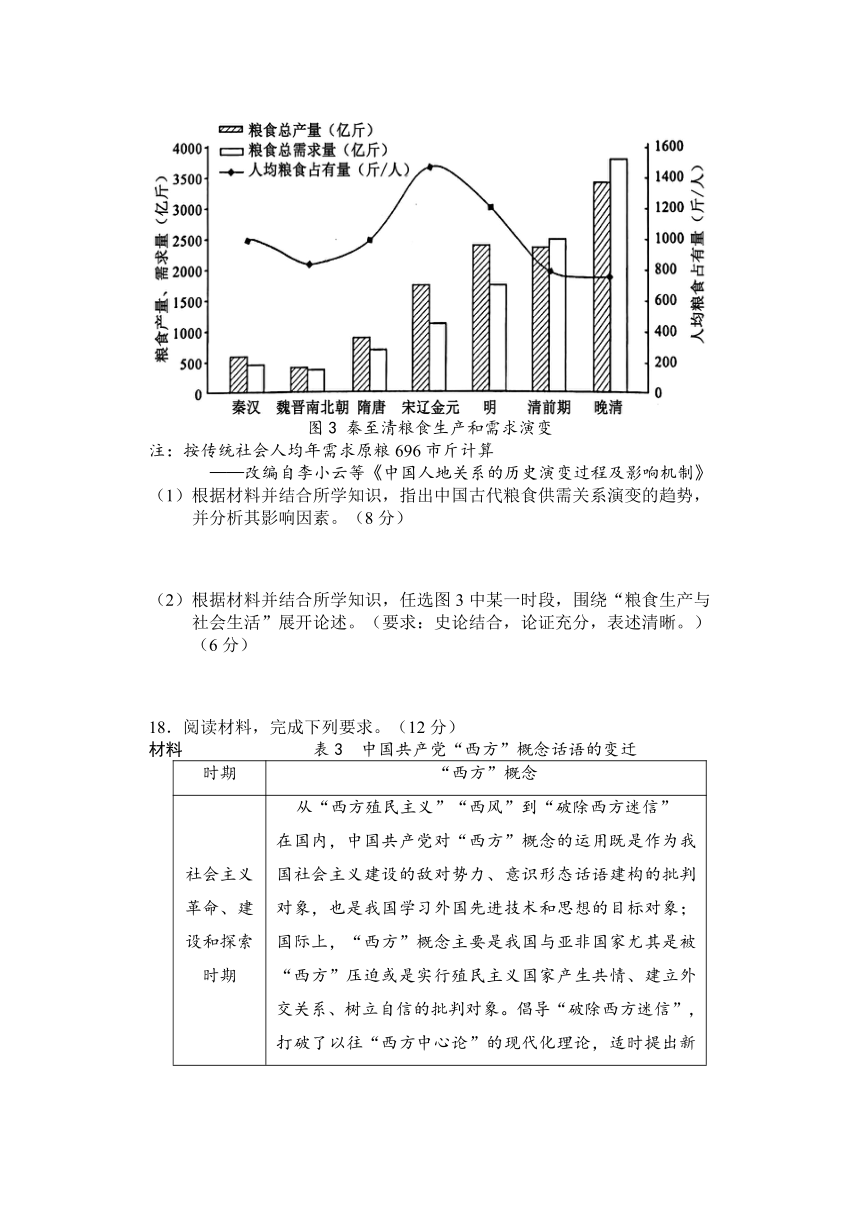

15.图2是20世纪70年代历次不结盟国家和政府首脑会议发表的主要文件。它们反映出不结盟运动发展的目标是

图2

A.实现第三世界的经济合作

B.构建政治经济一体化组织

C.维护亚非拉国家民族独立

D.建立国际政治经济新秩序

16.在国内爆发大规模的反对种族歧视、要求种族平等运动不断高涨之时,美国政府仍发布几乎涉及全球所有国家的人权报告,对许多国家点名抨击,甚至动用经济制裁等手段要求对方按照本国的意愿调整内外政策。这反映出

A.当前的世界政治秩序亟待深度调整

B.人权问题成为国际关系的中心问题

C.美国国内种族歧视现象日益严重

D.政治多极化趋势出现了逆转态势

二、非选择题:共52分。第17~20题均为必考题,每个试题考生都必须作答。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

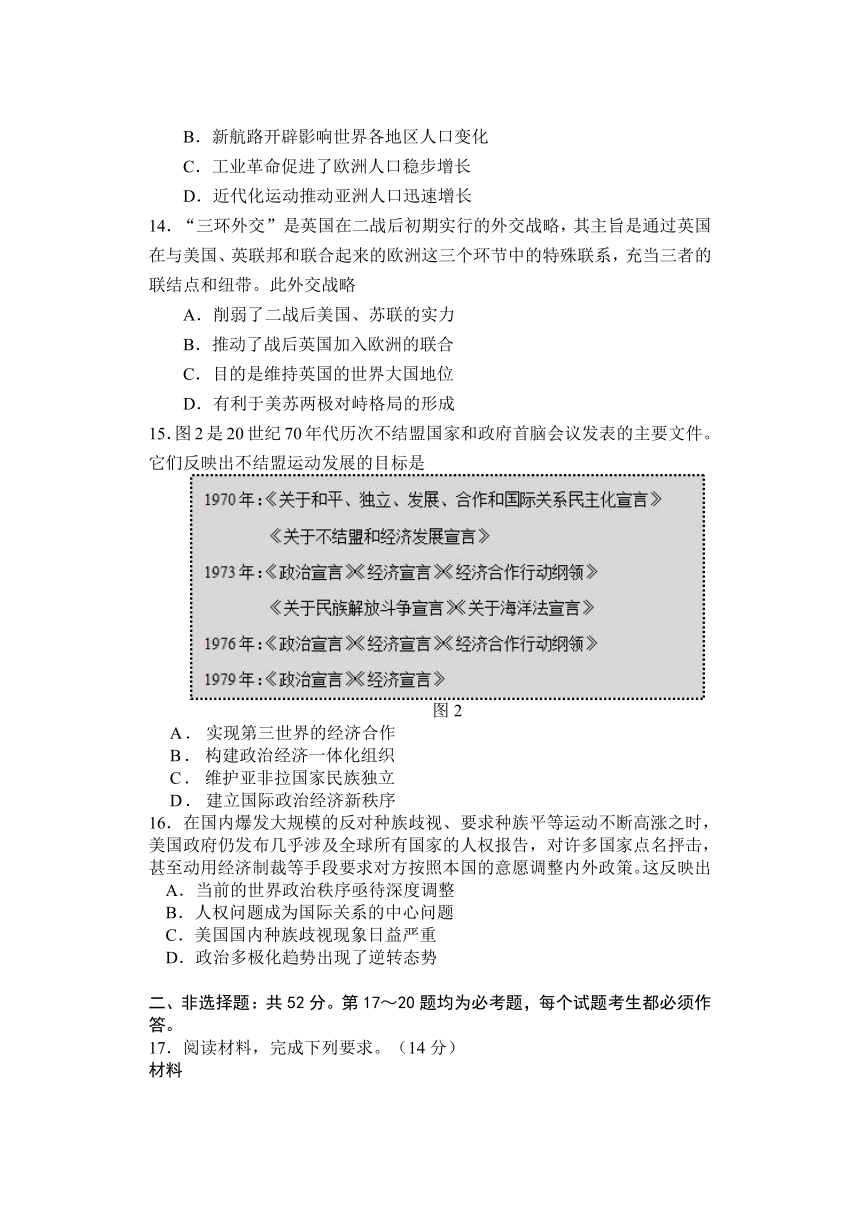

图3 秦至清粮食生产和需求演变

注:按传统社会人均年需求原粮696市斤计算

——改编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国古代粮食供需关系演变的趋势,并分析其影响因素。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,任选图3中某一时段,围绕“粮食生产与社会生活”展开论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰。)(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 表3 中国共产党“西方”概念话语的变迁

时期 “西方”概念

社会主义革命、建设和探索时期 从“西方殖民主义”“西风”到“破除西方迷信” 在国内,中国共产党对“西方”概念的运用既是作为我国社会主义建设的敌对势力、意识形态话语建构的批判对象,也是我国学习外国先进技术和思想的目标对象;国际上,“西方”概念主要是我国与亚非国家尤其是被“西方”压迫或是实行殖民主义国家产生共情、建立外交关系、树立自信的批判对象。倡导“破除西方迷信”,打破了以往“西方中心论”的现代化理论,适时提出新的外交战略。

改革开放新时期 从“向西方学习”到“绝不照搬西方” “西方”概念主要指经济的“西方”并形成了“对西方开放”“西方发达国家”等“西方”正面话语,又有政治上、思想上警惕和防止“西化”危险的负面语义。“西方概念又得到进一步完善。“西方”既是理性学习和经济合作的对象,又是时刻警惕防止“西方”的对象。

党的十八大以来 从“绝不照搬西方政治制度模式”到“博采东西方各国之长”对“西方”概念的运用是站在世界历史角度看“西方”。

——摘编自黄晓娟等《中国共产党“西方”概念的起源与话语变迁——基于中国现代化历史进程的考察》

根据材料并结合所学知识,任选两个时段,分析中国现代化历程中“西方”概念的话语变迁。(12分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 近代英国殖民非洲的部分史实如表4。

国家 英国殖民非洲史实

尼日利亚 1851年,建领事馆;1885年,成立尼日尔地区保护地;1900年,英国政府直接进行统治

南非 1795年和1806年,英国从荷兰人手中两次夺得好望角的部分领土;1814年,全面吞并好望角;1872年,英国直接管辖;1910年,合并组成南非联邦,成为自治领

肯尼亚 1886年,英国与德国瓜分东非后获得肯尼亚;1888年,将其并入英国东非公司;1895年,由英国政府取代东非公司直接管理;1920年,成立肯尼亚殖民地

——摘编自《非洲简史》

材料二 据统计,截至2005年底,中国对非洲国家投资累计达62.7亿美元,已与28个非洲国家签订了投资保护协定,与8个非洲国家签订避免双重征税协定。在中非论坛的框架下,中国在42个非洲国家承担了公路、学校、医院、体育场馆等176个成套建设项目。

——摘编自中非合作论坛

(1)根据材料一概括英国殖民非洲的特点。(6分)

(2)近年来,有西方国家认为中国对非洲在搞“新殖民主义”,对比材料一、二并结合所学知识对该观点进行评述。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 “世界处于百年未有之大变局”是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央洞察时代和世界发展大势作出的重大战略判断,是对当前国际形势的科学概括。“百年未有之大变局”实乃多对矛盾共同作用的结果,具体呈现为六个方面。

1 世界地缘经济与政治重心“东升西降”“东西矛盾”由过去的“西强东弱、西主东从”转向如今的“东西平视”,这堪称五百年未有之大变局

2 国际体系主导权“南升北降”,“南北矛盾”过去的“北强南弱、北主南从”转向“南北对等”

3 国际关系行为体“非(国家)升国(家)降”,这堪称近四百年未有之大变局

4 世界经济增长与科技创新的动能“新旧转换、新陈代谢”

5 中西互动趋于“平起平坐”,“中西矛盾”与力量对比由过去的“西强中弱”“西攻中守”转向如今的“中西互有攻守”,这堪称一百年和近两百年未有之大变局

6 气候变化等全球性挑战与美国单边主义共同作用,令全球治理供给严重不足,“治理赤字”明显增大,“供求矛盾”凸显

——摘编自陈向阳《百年未有之大变局,“变”在哪?》

(1)任意选择上述材料中的两个方面,运用所学知识进行合理阐释。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出应对当前的“大变局”应坚持的基本原则。(6分)

岳阳县中2022-2023学年高三上学期8月入学考试历史【答案】

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D B B A B D C D A B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D C B C D A

17.(1)趋势:秦至明供大于需;清朝供小于需。人均粮食占有量,秦汉至宋元总体上升,明清下降。(4分,两个方面都要写到)

影响因素:人口,社会环境、气候变化、耕作技术、物种引进、水利灌溉、耕地面积等。(4分,任意2点4分,要有相应的分析,否则酌情扣分)①魏晋南北朝时期,政局动荡,影响了社会生产力的发展,粮食总体产量不高;②隋唐时期,南北统一,政局稳定,曲辕犁的发明,耕作技术进步,再加上北魏至隋唐前期推行均田制,提高了劳动人民的生产积极性;③宋代,经济重心南移完成,南方得到开发,高产作物占城稻等的引进,提高了粮食产量;同时,宋辽金元时期的战乱,使人口锐减,也导致人均粮食占有量增加;⑤明代中后期,新航路开辟后,美洲高产作物的引进,荒地的开垦,都提高了粮食产量,但人口数量增加,导致人均粮食占有量下降。

(2)粮食生产与社会生活是相辅相成的关系。(2分)

首先,社会安定,人民生活稳定,可以促进粮食的生产。宋代时,由于南方政治相对稳定,人口的南迁,经济重心的南移等刺激了粮食的生产,“苏湖熟、天下足”这一谚语产生。(2分)

其次,粮食生产的增加,也可以使社会生活更加丰富美好。宋代粮食的增产,也使得经济作物得到大量的种植,农产品商品化程度高,宋代人的生活和消费水准明显高于唐代。为适应社会经济的变化,宋朝政府适当放松了对社会的控制,社会流动加快。城市得到繁荣,市民的娱乐生活丰富。(2分)

18.(1)背景:冷战格局下,中国与西方长期处于对立状态。社会主义革命和建设时期,新中国面临的主要任务是实现从新民主主义到社会主义的转变,推进社会主义建设。(言之有理即可,2分)

政策:中国采取独立自主的和平外交方针,支持“第三世界”,共同反殖民主义和霸权主义,维护国家利益。(言之有理即可,1分)

认识:这一时期中国与西方政治敌对较明显,对外交往意识形态色彩较为浓厚,因此西方更多的是批判对象。(言之有理即可,2分)

(2)背景:改革开放以来,和平与发展成为时代主题。解放和发展社会生产力、探索有中国特色社会主义现代化道路成为主要任务。(言之有理即可,2分)

政策:遵循和平发展理念,全方位开展对外交往,同时防范西方的“和平演变”等。(言之有理即可,1分)

认识:这一时期,经济上的西方概念及其话语建构成为时代的主题。经济建设成为工作重心,意识形态色彩相对淡化,正面话语增加,所以西方既是防范对象也是合作学习对象,对西方的认识更为全面、理性,有利于中国的现代化建设。(言之有理即可,2分)

(3)总评:现代化历程中“西方”概念的话语变迁深受国际国内形势变化的影响,具有特定的历史、政治、经济和文化内涵的具体概念;所构建的“西方”话语也是复杂且具有历史性、特定和广泛性等特点;中国共产党在中国现代化历史进程中的对外活动及其角色转换经历了从被动到主动的过程。(言之有理即可,2分)

分析说明包括:

(1)“西方”概念变化的背景。

(2)不同时期对西方的基本外交政策。

(3)“西方”概念变化的评价。

层次要求:

层次1:没有对历史信息进行分析说明;

层次2:能在历史信息和相关历史现象之间建立起简单联系;

层次3:能在历史信息和相关历史现象之间建立起恰当联系,并分别加以说明;

层次4:能结合时代背景,在历史信息和相关历史现象之间建立起逻辑关系,并在概括归纳的基础上,进行多角度的说明。

19.(1)特点:范围广;非洲殖民地化程度加深;列强争夺与妥协并存;主要采用暴力手段;列强管控力度加强。(消极4分,任意2点即可)有一定的客观进步性。(积极2分,要有辩证思维。)

(2)态度:有西方国家认为中国在非洲搞“新殖民主义”,我表示反对。(2分)

评述:新航路开辟以来,欧洲列强为积累原始资本、争夺商品市场、资本投资场所和掠夺财富,先后进行黑奴贸易、抢占殖民地和进行殖民统治,给非洲人民带来了深重的灾难,成为非洲落后的历史根源。(2分)

中华人民共和国成立以来,本着独立自主和互惠共赢的原则,中国尊重非洲各国的独立和主权,加强对非洲的援助和投资,推进了非洲经济发展和民生改善,扩大了中非的经济文化交流与合作。中国对非洲不是搞“新殖民主义”,而是真正构建互惠共赢的人类命运共同体。(2分)

20.(1)示例:选择方面1阐释1:当前亚洲地区经济发展与科技进步持续走强,其人口规模、资源潜力均全球领先,中国倡议的“亚洲文明对话”助推东方文明复兴。亚洲对全球经济增长的贡献率大幅提升。美国、日本、印度、俄罗斯、欧盟等各大力量纷纷对亚洲加大投入,致使亚太乃至“印太”地缘角逐持续升温。西方自16世纪起开始赶超东方并领先全球,故当今“东升西降”可谓五百年未有之“大变局”。(4分)

选择方面3阐释2:国际行为体从主权国家“一统天下”,朝国家与非国家行为体共同参与的方向转变,全球治理尤其如此。政府间国际组织、国际非政府组织、跨国公司等影响力上升,高科技公司富可敌国、能量惊人。自1648年确立威斯特伐利亚体系以来,主权国家为世界舞台的主角发生变化,故当今“非升国降”堪称近四百年未有之大变局。(4分)

(2)原则:相互尊重、平等相待原则;共同利益、合作共赢原则;公平公正、交流互鉴原则;责任分担、共同发展原则。(6分,任意3点即可)

历史

时间:75分钟 分值:100分

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.图1为公元前5000年以来中国主要新石器文化遗存分布示意图。这说明,我国

图1

A.远古北方文化长期领先

B.先民活动受到地域限制

C.区域文化在交融中发展

D.文明起源的多元化特征

2.公元前681年,齐桓公被周天子任命为东部国家的“伯”。在先秦“伯”与“霸”相通,本义是兄长。这反映出

A.周王的权力得到加强

B.礼治的内核依然存在

C.宗法分封秩序的强化

D.兼并战争拉开了序幕

3.“云梦秦简”是指1975年12月在湖北省云梦县睡虎地秦墓中出土的大量竹简(文字),其中《为吏之道》说:“以此为人君则鬼(和柔之意),为人臣则忠;为人父则茲(慈),为人子则孝……君鬼臣忠,父茲(慈)子孝,政之本(也)”。材料可以证明秦朝

A.“以吏为师,以法为教”

B.并没有完全排斥儒家思想

C.官吏注重修身养性

D.主要是竹简与毛笔书写文字

4.由于东汉后期世家豪族势力的不断膨胀,以往在选官制度上实行的察举征辟制的弊端逐渐显露。曹魏时期改为九品中正制,规定中正官由中央政府委任。由此可知,九品中正制的实行

A.有利于加强中央集权 B.彻底解决了察举制弊端

C.触犯了地主豪强势力 D.过分重视对品行的考察

5.在蒙古西征的基础上,蒙古帝国建立了一个横跨欧亚大陆的新秩序。正如某学者所说:“忽必烈及其侧近策士,构思了游牧世界与农耕世界,甚至是海洋世界等三个相异世界的相连,并且他还企图以欧亚整体的规模来完成。”据此可知,蒙古帝国的建立

A.保证了欧亚世界长久和平 B.为东西方文明交流创造条件

C.开始打破区域文明的界限 D.使世界开始从分散连为一体

6.乾隆元年(1736年)八月,清廷命减征台湾的丁银。次年,又减少对台湾番民征收的“番饷”,革除对澎湖渔船加征的陋规,严禁汉人兼并番地,对私占番地予以归还,惩治驻兵扰民等。这些做法

A.将阻碍番民对大陆的民族认同

B.可消除台湾地区阶级和民族矛盾

C.是清政府应对外来入侵的反应

D.体现统一政权对台湾发展的兼顾

7.商标作为商品的标识,不仅是营销手段,而且也是企业文化的重要载体。表1为学者统计的近代中国知名企业商标分类统计表(1840—1949)。

商标分类 有“华”“国”字 有“民”字 以物象为称 以具体日期为称 直接表达意愿的

数量(个) 7 12 5 2 1

百分比 22.6 38.7 16.1 6.5 16.1

举例 中华 民生 蝶球 七七 征东

表1可以用来研究近代中国

A.民族工业发展的水平 B.革命思想传播的范围

C.民族民主意识的增强 D.阶级矛盾激化的过程

8.无论从“破”还是从“立”的角度看,武昌起义都是首创性义举,史称“辛亥首义”。这里所说的“首义”主要指武昌起义是

A.第一次得到广泛响应和支持的起义

B.革命党人领导的第一次武装起义

C.中国近代史上的第一次反清起义

D.推翻清王朝并促使民国建立的起义

9.“1926年9月被人嗤之以鼻的国民党人攻下了长沙、岳州、武昌和汉口。1927年春他们拿下了南京和上海。”这则新闻报道反映的中国政局变化是

A.革命统一战线取得重大成就

B.北洋军阀统治中国宣告结束

C.国民党反袁斗争取得了胜利

D.帝国主义在华特权得以清除

10.1937年7月至1938年3月,日本政府追加的临时军费相当于在甲午战争、日俄战争、第一次世界大战和侵占中国东北四次战费总和的1.6倍;1938年12月,日本陆军省和参谋本部规定“如无特别重大的必要时,不企图扩大占领区”。这反映出

A.日本发动全面侵华战争蓄谋己久

B.日本侵华遭到中国军民顽强抵抗

C.中国抗战赢得国际社会广泛支持

D.敌后战场成为抗日战争的主战场

11.面对新冠肺炎病毒在全球的肆虐,世界卫生组织总干事谭德塞强调:“中国所采取的大规模病毒防控行动避免了疫情在世界其他地区的大规模蔓延。”这体现了

A.中国日益成为世界经济发展的引擎与稳定器

B.中国是全球发展的贡献者、国际秩序的维护者

C.中国走和平发展道路,奉行互利共赢的开放战略

D.事不避难,勇于担当,中国是一个负责任的大国

12.桑海帝国地处西苏丹萨赫勒地区的中部,是南北交通要冲,得撒哈拉商道之利,贸易十分发达。据此可知,桑海的繁荣

A.与加纳和马里兴盛的经济因素完全不同

B.沟通了贯通撒哈拉沙漠南北的商路

C.主要依靠对穿越撒哈拉沙漠商路的控制

D.奠定了其摆脱加纳成为西非霸主的基础

13.读表2,下列选项说法合理的是

表2 15世纪以来世界人口统计表(单位:百万)

1400年 1500年 1600年 1700年 1750年

欧洲 45 69 89 115 140

亚洲 224 254 292 402 508

非洲 74 82 90 90 90

美洲 30 41 15 9 10

奴隶贸易导致美洲丧失大量劳动人口

B.新航路开辟影响世界各地区人口变化

C.工业革命促进了欧洲人口稳步增长

D.近代化运动推动亚洲人口迅速增长

14.“三环外交”是英国在二战后初期实行的外交战略,其主旨是通过英国在与美国、英联邦和联合起来的欧洲这三个环节中的特殊联系,充当三者的联结点和纽带。此外交战略

A.削弱了二战后美国、苏联的实力

B.推动了战后英国加入欧洲的联合

C.目的是维持英国的世界大国地位

D.有利于美苏两极对峙格局的形成

15.图2是20世纪70年代历次不结盟国家和政府首脑会议发表的主要文件。它们反映出不结盟运动发展的目标是

图2

A.实现第三世界的经济合作

B.构建政治经济一体化组织

C.维护亚非拉国家民族独立

D.建立国际政治经济新秩序

16.在国内爆发大规模的反对种族歧视、要求种族平等运动不断高涨之时,美国政府仍发布几乎涉及全球所有国家的人权报告,对许多国家点名抨击,甚至动用经济制裁等手段要求对方按照本国的意愿调整内外政策。这反映出

A.当前的世界政治秩序亟待深度调整

B.人权问题成为国际关系的中心问题

C.美国国内种族歧视现象日益严重

D.政治多极化趋势出现了逆转态势

二、非选择题:共52分。第17~20题均为必考题,每个试题考生都必须作答。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

图3 秦至清粮食生产和需求演变

注:按传统社会人均年需求原粮696市斤计算

——改编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国古代粮食供需关系演变的趋势,并分析其影响因素。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,任选图3中某一时段,围绕“粮食生产与社会生活”展开论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰。)(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 表3 中国共产党“西方”概念话语的变迁

时期 “西方”概念

社会主义革命、建设和探索时期 从“西方殖民主义”“西风”到“破除西方迷信” 在国内,中国共产党对“西方”概念的运用既是作为我国社会主义建设的敌对势力、意识形态话语建构的批判对象,也是我国学习外国先进技术和思想的目标对象;国际上,“西方”概念主要是我国与亚非国家尤其是被“西方”压迫或是实行殖民主义国家产生共情、建立外交关系、树立自信的批判对象。倡导“破除西方迷信”,打破了以往“西方中心论”的现代化理论,适时提出新的外交战略。

改革开放新时期 从“向西方学习”到“绝不照搬西方” “西方”概念主要指经济的“西方”并形成了“对西方开放”“西方发达国家”等“西方”正面话语,又有政治上、思想上警惕和防止“西化”危险的负面语义。“西方概念又得到进一步完善。“西方”既是理性学习和经济合作的对象,又是时刻警惕防止“西方”的对象。

党的十八大以来 从“绝不照搬西方政治制度模式”到“博采东西方各国之长”对“西方”概念的运用是站在世界历史角度看“西方”。

——摘编自黄晓娟等《中国共产党“西方”概念的起源与话语变迁——基于中国现代化历史进程的考察》

根据材料并结合所学知识,任选两个时段,分析中国现代化历程中“西方”概念的话语变迁。(12分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 近代英国殖民非洲的部分史实如表4。

国家 英国殖民非洲史实

尼日利亚 1851年,建领事馆;1885年,成立尼日尔地区保护地;1900年,英国政府直接进行统治

南非 1795年和1806年,英国从荷兰人手中两次夺得好望角的部分领土;1814年,全面吞并好望角;1872年,英国直接管辖;1910年,合并组成南非联邦,成为自治领

肯尼亚 1886年,英国与德国瓜分东非后获得肯尼亚;1888年,将其并入英国东非公司;1895年,由英国政府取代东非公司直接管理;1920年,成立肯尼亚殖民地

——摘编自《非洲简史》

材料二 据统计,截至2005年底,中国对非洲国家投资累计达62.7亿美元,已与28个非洲国家签订了投资保护协定,与8个非洲国家签订避免双重征税协定。在中非论坛的框架下,中国在42个非洲国家承担了公路、学校、医院、体育场馆等176个成套建设项目。

——摘编自中非合作论坛

(1)根据材料一概括英国殖民非洲的特点。(6分)

(2)近年来,有西方国家认为中国对非洲在搞“新殖民主义”,对比材料一、二并结合所学知识对该观点进行评述。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 “世界处于百年未有之大变局”是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央洞察时代和世界发展大势作出的重大战略判断,是对当前国际形势的科学概括。“百年未有之大变局”实乃多对矛盾共同作用的结果,具体呈现为六个方面。

1 世界地缘经济与政治重心“东升西降”“东西矛盾”由过去的“西强东弱、西主东从”转向如今的“东西平视”,这堪称五百年未有之大变局

2 国际体系主导权“南升北降”,“南北矛盾”过去的“北强南弱、北主南从”转向“南北对等”

3 国际关系行为体“非(国家)升国(家)降”,这堪称近四百年未有之大变局

4 世界经济增长与科技创新的动能“新旧转换、新陈代谢”

5 中西互动趋于“平起平坐”,“中西矛盾”与力量对比由过去的“西强中弱”“西攻中守”转向如今的“中西互有攻守”,这堪称一百年和近两百年未有之大变局

6 气候变化等全球性挑战与美国单边主义共同作用,令全球治理供给严重不足,“治理赤字”明显增大,“供求矛盾”凸显

——摘编自陈向阳《百年未有之大变局,“变”在哪?》

(1)任意选择上述材料中的两个方面,运用所学知识进行合理阐释。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出应对当前的“大变局”应坚持的基本原则。(6分)

岳阳县中2022-2023学年高三上学期8月入学考试历史【答案】

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D B B A B D C D A B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D C B C D A

17.(1)趋势:秦至明供大于需;清朝供小于需。人均粮食占有量,秦汉至宋元总体上升,明清下降。(4分,两个方面都要写到)

影响因素:人口,社会环境、气候变化、耕作技术、物种引进、水利灌溉、耕地面积等。(4分,任意2点4分,要有相应的分析,否则酌情扣分)①魏晋南北朝时期,政局动荡,影响了社会生产力的发展,粮食总体产量不高;②隋唐时期,南北统一,政局稳定,曲辕犁的发明,耕作技术进步,再加上北魏至隋唐前期推行均田制,提高了劳动人民的生产积极性;③宋代,经济重心南移完成,南方得到开发,高产作物占城稻等的引进,提高了粮食产量;同时,宋辽金元时期的战乱,使人口锐减,也导致人均粮食占有量增加;⑤明代中后期,新航路开辟后,美洲高产作物的引进,荒地的开垦,都提高了粮食产量,但人口数量增加,导致人均粮食占有量下降。

(2)粮食生产与社会生活是相辅相成的关系。(2分)

首先,社会安定,人民生活稳定,可以促进粮食的生产。宋代时,由于南方政治相对稳定,人口的南迁,经济重心的南移等刺激了粮食的生产,“苏湖熟、天下足”这一谚语产生。(2分)

其次,粮食生产的增加,也可以使社会生活更加丰富美好。宋代粮食的增产,也使得经济作物得到大量的种植,农产品商品化程度高,宋代人的生活和消费水准明显高于唐代。为适应社会经济的变化,宋朝政府适当放松了对社会的控制,社会流动加快。城市得到繁荣,市民的娱乐生活丰富。(2分)

18.(1)背景:冷战格局下,中国与西方长期处于对立状态。社会主义革命和建设时期,新中国面临的主要任务是实现从新民主主义到社会主义的转变,推进社会主义建设。(言之有理即可,2分)

政策:中国采取独立自主的和平外交方针,支持“第三世界”,共同反殖民主义和霸权主义,维护国家利益。(言之有理即可,1分)

认识:这一时期中国与西方政治敌对较明显,对外交往意识形态色彩较为浓厚,因此西方更多的是批判对象。(言之有理即可,2分)

(2)背景:改革开放以来,和平与发展成为时代主题。解放和发展社会生产力、探索有中国特色社会主义现代化道路成为主要任务。(言之有理即可,2分)

政策:遵循和平发展理念,全方位开展对外交往,同时防范西方的“和平演变”等。(言之有理即可,1分)

认识:这一时期,经济上的西方概念及其话语建构成为时代的主题。经济建设成为工作重心,意识形态色彩相对淡化,正面话语增加,所以西方既是防范对象也是合作学习对象,对西方的认识更为全面、理性,有利于中国的现代化建设。(言之有理即可,2分)

(3)总评:现代化历程中“西方”概念的话语变迁深受国际国内形势变化的影响,具有特定的历史、政治、经济和文化内涵的具体概念;所构建的“西方”话语也是复杂且具有历史性、特定和广泛性等特点;中国共产党在中国现代化历史进程中的对外活动及其角色转换经历了从被动到主动的过程。(言之有理即可,2分)

分析说明包括:

(1)“西方”概念变化的背景。

(2)不同时期对西方的基本外交政策。

(3)“西方”概念变化的评价。

层次要求:

层次1:没有对历史信息进行分析说明;

层次2:能在历史信息和相关历史现象之间建立起简单联系;

层次3:能在历史信息和相关历史现象之间建立起恰当联系,并分别加以说明;

层次4:能结合时代背景,在历史信息和相关历史现象之间建立起逻辑关系,并在概括归纳的基础上,进行多角度的说明。

19.(1)特点:范围广;非洲殖民地化程度加深;列强争夺与妥协并存;主要采用暴力手段;列强管控力度加强。(消极4分,任意2点即可)有一定的客观进步性。(积极2分,要有辩证思维。)

(2)态度:有西方国家认为中国在非洲搞“新殖民主义”,我表示反对。(2分)

评述:新航路开辟以来,欧洲列强为积累原始资本、争夺商品市场、资本投资场所和掠夺财富,先后进行黑奴贸易、抢占殖民地和进行殖民统治,给非洲人民带来了深重的灾难,成为非洲落后的历史根源。(2分)

中华人民共和国成立以来,本着独立自主和互惠共赢的原则,中国尊重非洲各国的独立和主权,加强对非洲的援助和投资,推进了非洲经济发展和民生改善,扩大了中非的经济文化交流与合作。中国对非洲不是搞“新殖民主义”,而是真正构建互惠共赢的人类命运共同体。(2分)

20.(1)示例:选择方面1阐释1:当前亚洲地区经济发展与科技进步持续走强,其人口规模、资源潜力均全球领先,中国倡议的“亚洲文明对话”助推东方文明复兴。亚洲对全球经济增长的贡献率大幅提升。美国、日本、印度、俄罗斯、欧盟等各大力量纷纷对亚洲加大投入,致使亚太乃至“印太”地缘角逐持续升温。西方自16世纪起开始赶超东方并领先全球,故当今“东升西降”可谓五百年未有之“大变局”。(4分)

选择方面3阐释2:国际行为体从主权国家“一统天下”,朝国家与非国家行为体共同参与的方向转变,全球治理尤其如此。政府间国际组织、国际非政府组织、跨国公司等影响力上升,高科技公司富可敌国、能量惊人。自1648年确立威斯特伐利亚体系以来,主权国家为世界舞台的主角发生变化,故当今“非升国降”堪称近四百年未有之大变局。(4分)

(2)原则:相互尊重、平等相待原则;共同利益、合作共赢原则;公平公正、交流互鉴原则;责任分担、共同发展原则。(6分,任意3点即可)

同课章节目录