语文六年级下鲁教版2.12《伤仲永》课件15

文档属性

| 名称 | 语文六年级下鲁教版2.12《伤仲永》课件15 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 740.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-09-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。王安石伤仲永 王安石(1021----1080),字介甫,临川(今江西省抚州市)人,北宋政治家、思想家、文学家。“唐宋八大散文家”之一,

著有《临川先生文集》。读准下列字的字音:隶扳环谒邑称泯然lìpānyèyìchènmǐn 随笔

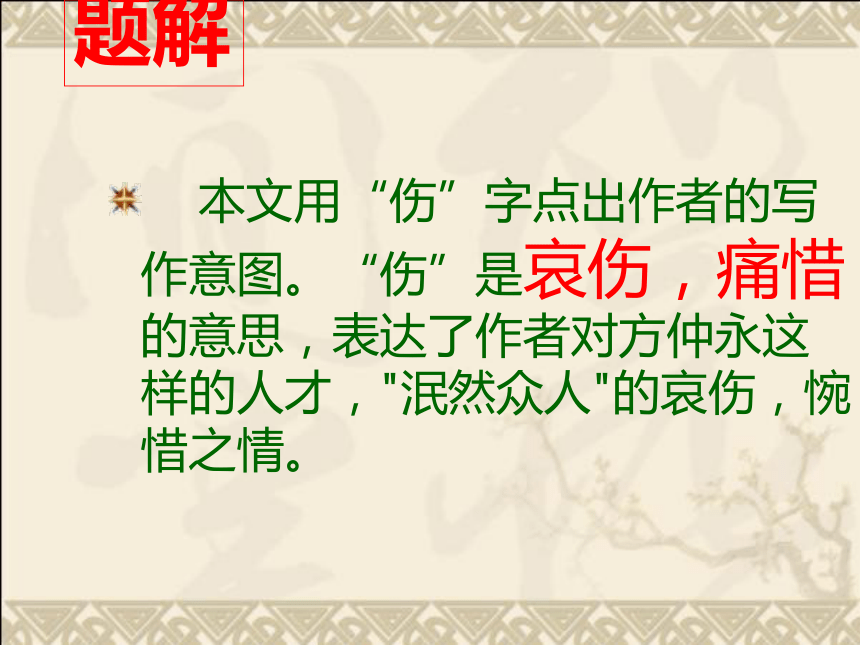

即随手笔录,不拘一格。是散文的一种。古代随笔常借一件事来抒发作者的情感或阐述某种观点。短小活泼,意境隽永。题解 本文用“伤”字点出作者的写作意图。“伤”是哀伤,痛惜的意思,表达了作者对方仲永这样的人才,"泯然众人"的哀伤,惋惜之情。 翻译时注意事项:

(1)以直译为主,意译为辅。(直译按文言文的词序,句式,一字一句地对照着翻译。)

(2)凡是人名、官名、地名、朝代、年号等专用名词,只须照搬,不必去翻译。)

(3)把省略的内容补译出来,使句子贯通。

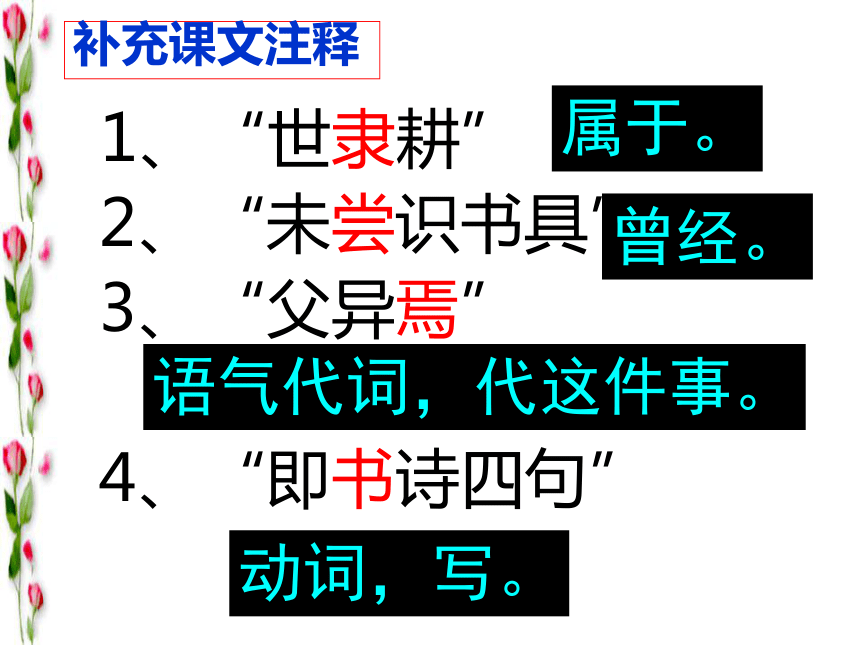

(4)要按现代汉语的习惯,适当调整语序。补充课文注释 1、“世隶耕”

2、“未尝识书具”

3、“父异焉”

4、“即书诗四句”

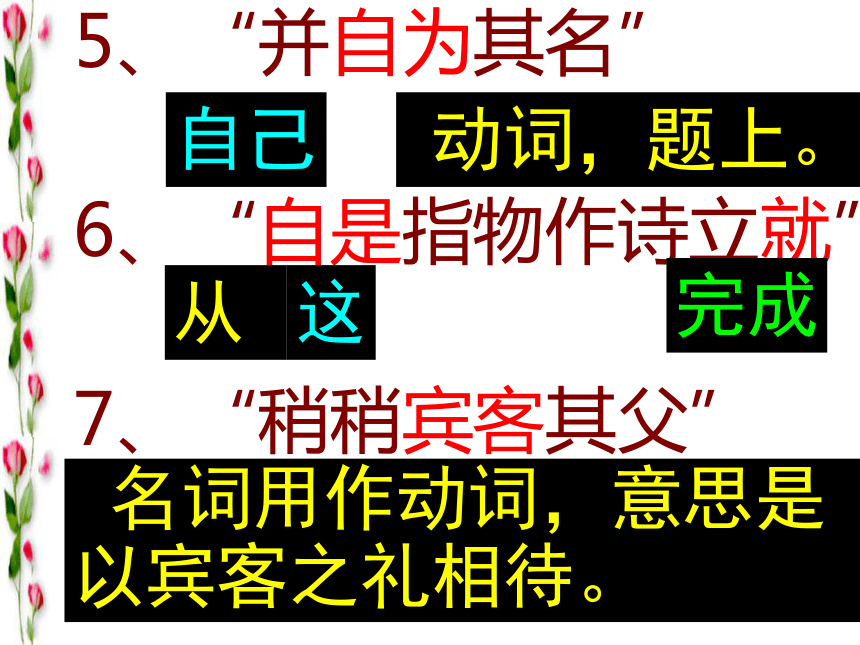

属于。曾经。语气代词,代这件事。动词,写。5、“并自为其名”

6、“自是指物作诗立就”

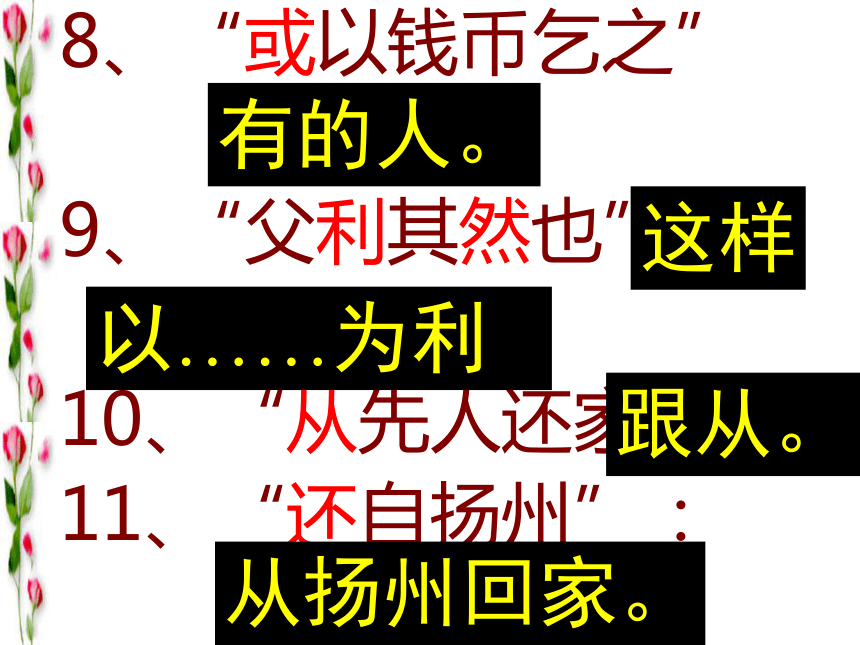

7、“稍稍宾客其父” 动词,题上。自己从这完成 名词用作动词,意思是 以宾客之礼相待。8、“或以钱币乞之”

9、“父利其然也”

10、“从先人还家”

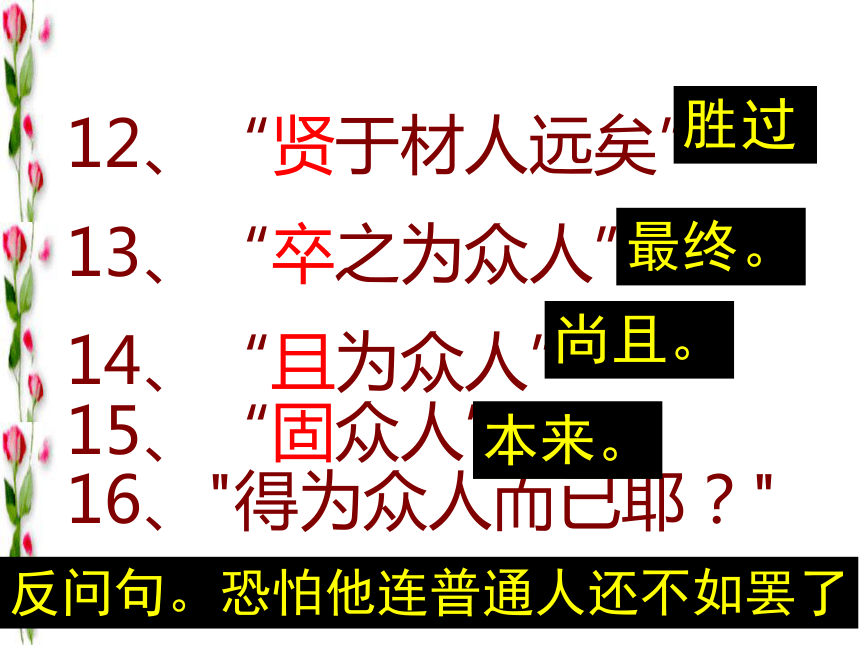

11、“还自扬州”:有的人。这样从扬州回家。跟从。以……为利12、“贤于材人远矣”

13、“卒之为众人”

14、“且为众人” 15、“固众人” 16、"得为众人而已耶?" 最终。尚且。本来。反问句。恐怕他连普通人还不如罢了胜过(一)理解几个用法特殊的词

1、“日扳仲永环谒于邑人”

2、“邑人奇之” 名词活用为状语,每天。形容词活用为动词,对……感到惊奇。

3、“稍稍宾客其父”

4、“父利其然也” 名词活用为动词,把……当宾客招待。 名词活用为动词,认为有利。

(三)理解下列句式

1、“不使学” 省略句

即“不使之学”:不让(仲永)学习。

3、“受之天也” 省略句

2、“还自扬州” 倒装句

正确的语序是“自扬州还”: 从扬州回家。即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的

译 文 方溪平民方仲永,世代以种田为业。仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。这首诗以赡养父母、团结同宗族的人为内容,传送给全乡的秀才观赏。从此,指定物品让他作诗,(他能)立即写好,诗的文采和道理都有值得看的地方。 同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱求仲永题诗。他的父亲认为这样有利可图,每天牵着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。 我听到这件事很久了。明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。

又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:“(他已经)才能完全消失,成为普通人了。”

王先生说:仲永的通晓、领悟能力是天赋的。他的天资比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。 像他那样天生聪明,如此有才智,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?第一部分:(1-2)以叙事为主

简叙仲永才能发展变化的三个阶段。

第一阶段:

第二阶段:

第三阶段:

分析本文幼年作诗表现出非凡的

才华与天赋。

十二三岁时才能大不如先前。

写成年之后的仲永才能泯灭。 本文语言非常精练,作者将丰富的表现力赋予了每一个句子、每一个词甚至每一个字,找出相应的例子来。

三字交代了方仲永的身份、家庭环境,既衬托了非凡天资,又暗示了造成他命运的家庭背景。 “世隶耕”: 一个字生动地写出仲永索求书具的儿童情态。

三个副词,使一个天资非凡、文思敏捷的神童形象跃然纸上。“啼”:“忽”“即”“立”:“奇之”“宾客其父”“乞之”:三言两语就从旁衬托出方仲永的杰出才华。

三字看似平淡,却也点明了仲永终未成大器的原因。 仅一句话就刻画出方仲永父亲贪图小利、愚昧无知的形象。“日扳仲永环谒于邑人”:“不使学”:这三个阶段的叙述,有见有闻,有详有略,这样写有什么好处?1、写仲永少时天资聪明,是以“闻”的形式。3、写仲永最终沦为平庸,又是以“闻”的形式。见闻结合,使叙事显得真实可信。2、写仲永十二三岁才思“不能称前时之闻”,

是以“见”的形式。1、课文详写第一阶段。铺陈仲永才能初露的

情形,暗示其前途无量,而其父贪利导致

他才能衰退。2、后两个阶段略写,几笔点出其沦为平庸的

原因,引人深思。这样详略处理,有力地突出了“伤”这一

主题。第二部分:( 第3自然段)本段以议论为主,讲了两层意思 这一段作者主要强调了后天努力

学习,接受教育对成才的重要作用。第一层:从“王子曰”到“不至也”揭示了仲永才能泯灭的原因。第二层:从“彼其”到文末

由仲永引申出天赋差的人如果

不“受之人”,结局将更可悲。“受之天”指什么? “受于人”又指什么?“受之天”是指人的先天条件好,即有天赋。“受于人”是指人的后天学习和所受到的教育。即席发言由方仲永所想到的…… 人的智力发展存在着某些差异,但这不是起决定作用的因素,起决定作用的因素是后天的教育和学习。青少年应正确认识自己:天资好的,加上勤奋学习,可能成为栋梁之材;反之,即使天资再好,如不学习,同样会碌碌无为。另一方面,即使天资差的人,如勤奋学习,也可以成为有用之才。 凿壁借光

《西京杂记》

匡衡勤学而无烛;邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引

其光,以书映光而读之。邑人大姓文不识, 家富多

书,衡乃与其拥作而不求偿。主人怪问衡,衡曰:“愿

得主人书遍读之。”主人感叹,资给以书,遂成大学。 铁杵磨针 ??? 磨针溪,在眉州象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过小溪,逢老媪[ǎo]方磨铁杵,问之,曰:“欲磨针。”太白感其意,还,卒业。媪自言姓武。今溪旁有武氏岩。 分析“父利其然也,日扳仲永环谒邑人,不使学”一句。 本句用极其凝炼的笔墨,揭示了仲永才能衰竭,天资尽丧的原因。“利”:表现了其父贪求钱财、鼠目寸光的性

格特点。“环谒”:概括了其父求财的可鄙行为。“不使学”:暗示了仲永“泯然众人”的必然结

果。文中“忽啼求之”、“即书诗四句”、“自是指物作诗立就”三句中的几个副词对表达文意有何作用? 形象具体地表现了仲永才思敏捷,天资非凡。神童不使学庸才

(问)

著有《临川先生文集》。读准下列字的字音:隶扳环谒邑称泯然lìpānyèyìchènmǐn 随笔

即随手笔录,不拘一格。是散文的一种。古代随笔常借一件事来抒发作者的情感或阐述某种观点。短小活泼,意境隽永。题解 本文用“伤”字点出作者的写作意图。“伤”是哀伤,痛惜的意思,表达了作者对方仲永这样的人才,"泯然众人"的哀伤,惋惜之情。 翻译时注意事项:

(1)以直译为主,意译为辅。(直译按文言文的词序,句式,一字一句地对照着翻译。)

(2)凡是人名、官名、地名、朝代、年号等专用名词,只须照搬,不必去翻译。)

(3)把省略的内容补译出来,使句子贯通。

(4)要按现代汉语的习惯,适当调整语序。补充课文注释 1、“世隶耕”

2、“未尝识书具”

3、“父异焉”

4、“即书诗四句”

属于。曾经。语气代词,代这件事。动词,写。5、“并自为其名”

6、“自是指物作诗立就”

7、“稍稍宾客其父” 动词,题上。自己从这完成 名词用作动词,意思是 以宾客之礼相待。8、“或以钱币乞之”

9、“父利其然也”

10、“从先人还家”

11、“还自扬州”:有的人。这样从扬州回家。跟从。以……为利12、“贤于材人远矣”

13、“卒之为众人”

14、“且为众人” 15、“固众人” 16、"得为众人而已耶?" 最终。尚且。本来。反问句。恐怕他连普通人还不如罢了胜过(一)理解几个用法特殊的词

1、“日扳仲永环谒于邑人”

2、“邑人奇之” 名词活用为状语,每天。形容词活用为动词,对……感到惊奇。

3、“稍稍宾客其父”

4、“父利其然也” 名词活用为动词,把……当宾客招待。 名词活用为动词,认为有利。

(三)理解下列句式

1、“不使学” 省略句

即“不使之学”:不让(仲永)学习。

3、“受之天也” 省略句

2、“还自扬州” 倒装句

正确的语序是“自扬州还”: 从扬州回家。即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的

译 文 方溪平民方仲永,世代以种田为业。仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。这首诗以赡养父母、团结同宗族的人为内容,传送给全乡的秀才观赏。从此,指定物品让他作诗,(他能)立即写好,诗的文采和道理都有值得看的地方。 同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱求仲永题诗。他的父亲认为这样有利可图,每天牵着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。 我听到这件事很久了。明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。

又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:“(他已经)才能完全消失,成为普通人了。”

王先生说:仲永的通晓、领悟能力是天赋的。他的天资比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。 像他那样天生聪明,如此有才智,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?第一部分:(1-2)以叙事为主

简叙仲永才能发展变化的三个阶段。

第一阶段:

第二阶段:

第三阶段:

分析本文幼年作诗表现出非凡的

才华与天赋。

十二三岁时才能大不如先前。

写成年之后的仲永才能泯灭。 本文语言非常精练,作者将丰富的表现力赋予了每一个句子、每一个词甚至每一个字,找出相应的例子来。

三字交代了方仲永的身份、家庭环境,既衬托了非凡天资,又暗示了造成他命运的家庭背景。 “世隶耕”: 一个字生动地写出仲永索求书具的儿童情态。

三个副词,使一个天资非凡、文思敏捷的神童形象跃然纸上。“啼”:“忽”“即”“立”:“奇之”“宾客其父”“乞之”:三言两语就从旁衬托出方仲永的杰出才华。

三字看似平淡,却也点明了仲永终未成大器的原因。 仅一句话就刻画出方仲永父亲贪图小利、愚昧无知的形象。“日扳仲永环谒于邑人”:“不使学”:这三个阶段的叙述,有见有闻,有详有略,这样写有什么好处?1、写仲永少时天资聪明,是以“闻”的形式。3、写仲永最终沦为平庸,又是以“闻”的形式。见闻结合,使叙事显得真实可信。2、写仲永十二三岁才思“不能称前时之闻”,

是以“见”的形式。1、课文详写第一阶段。铺陈仲永才能初露的

情形,暗示其前途无量,而其父贪利导致

他才能衰退。2、后两个阶段略写,几笔点出其沦为平庸的

原因,引人深思。这样详略处理,有力地突出了“伤”这一

主题。第二部分:( 第3自然段)本段以议论为主,讲了两层意思 这一段作者主要强调了后天努力

学习,接受教育对成才的重要作用。第一层:从“王子曰”到“不至也”揭示了仲永才能泯灭的原因。第二层:从“彼其”到文末

由仲永引申出天赋差的人如果

不“受之人”,结局将更可悲。“受之天”指什么? “受于人”又指什么?“受之天”是指人的先天条件好,即有天赋。“受于人”是指人的后天学习和所受到的教育。即席发言由方仲永所想到的…… 人的智力发展存在着某些差异,但这不是起决定作用的因素,起决定作用的因素是后天的教育和学习。青少年应正确认识自己:天资好的,加上勤奋学习,可能成为栋梁之材;反之,即使天资再好,如不学习,同样会碌碌无为。另一方面,即使天资差的人,如勤奋学习,也可以成为有用之才。 凿壁借光

《西京杂记》

匡衡勤学而无烛;邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引

其光,以书映光而读之。邑人大姓文不识, 家富多

书,衡乃与其拥作而不求偿。主人怪问衡,衡曰:“愿

得主人书遍读之。”主人感叹,资给以书,遂成大学。 铁杵磨针 ??? 磨针溪,在眉州象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过小溪,逢老媪[ǎo]方磨铁杵,问之,曰:“欲磨针。”太白感其意,还,卒业。媪自言姓武。今溪旁有武氏岩。 分析“父利其然也,日扳仲永环谒邑人,不使学”一句。 本句用极其凝炼的笔墨,揭示了仲永才能衰竭,天资尽丧的原因。“利”:表现了其父贪求钱财、鼠目寸光的性

格特点。“环谒”:概括了其父求财的可鄙行为。“不使学”:暗示了仲永“泯然众人”的必然结

果。文中“忽啼求之”、“即书诗四句”、“自是指物作诗立就”三句中的几个副词对表达文意有何作用? 形象具体地表现了仲永才思敏捷,天资非凡。神童不使学庸才

(问)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 理想

- 2 短文两篇

- 3 人生寓言(节选)

- 4 我的信念

- 5 紫罗兰之死

- 6 为学

- 第二单元

- 7 从百草园到三味书屋

- 8 爸爸的花儿落了

- 9 胆小鬼

- 10 未选择的路

- 11 十三岁的际遇

- 12 伤仲永

- 第三单元

- 13 黄河颂

- 14 最后一课

- 15 艰难的国运与雄健的国民

- 16 土地的誓言

- 17 失根的兰花

- 18 木兰诗

- 第四单元

- 19 伟大的悲剧

- 20 荒岛余生

- 21 登上地球之巅

- 22 真正的英雄

- 23 追求人类更大的自由

- 24 短文两篇

- 第五单元

- 25 珍珠鸟

- 26 鹤群翔空

- 27 绿色蝈蝈

- 28 马

- 29 森林中的绅士

- 30 狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 鲁滨孙漂流记

- 昆虫记