2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册9.《屈原列传》同步练习(含答案

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册9.《屈原列传》同步练习(含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 73.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-17 19:09:05 | ||

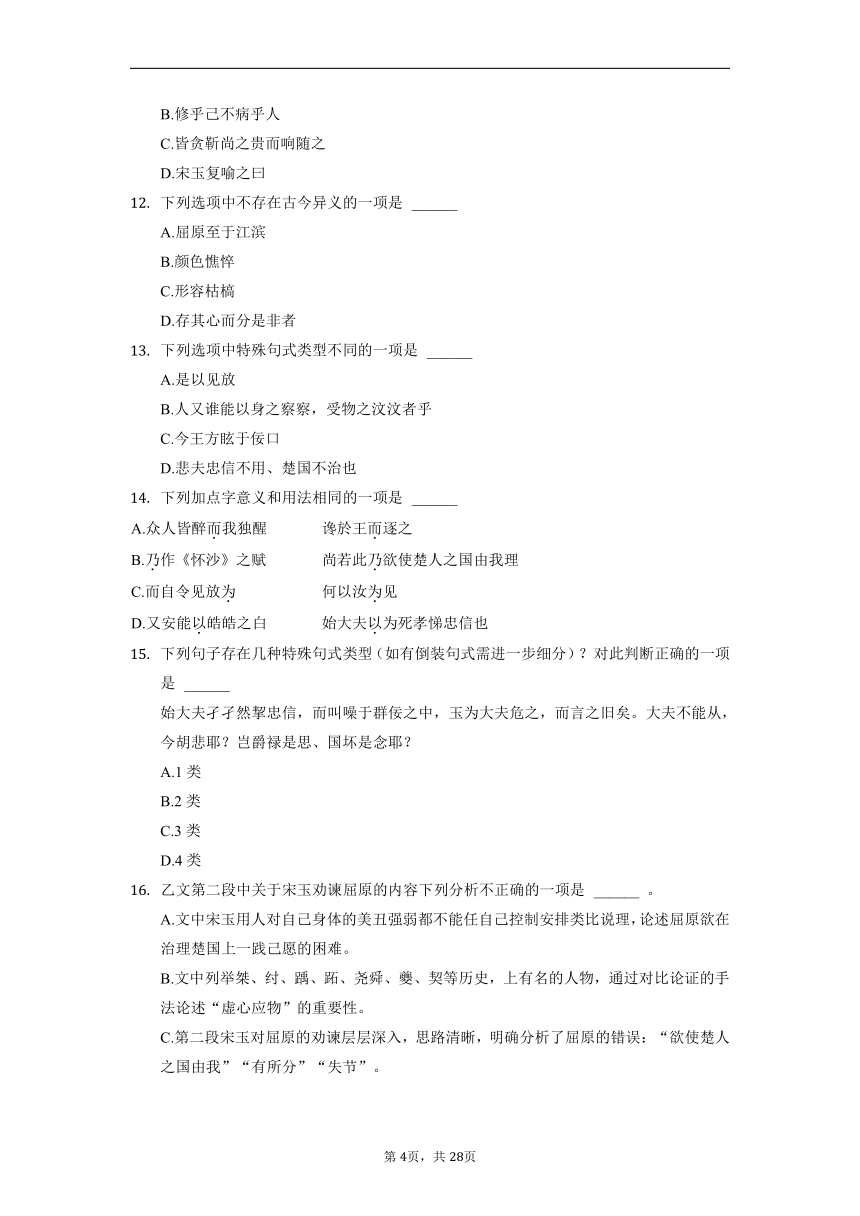

图片预览

文档简介

人教部编版选择性必修中册《第9课屈原列传》 2022年同步练习卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题(本大题共4小题,共12.0分)

下列加点字注音全部正确的一组是( )

A. 属(shǔ)草稿 惨怛(dá) 帝喾(kù) 靡(mǐ)不毕见

B. 餔(pǔ)其糟 蝉蜕(tuì) 滋垢(gòu) 浊(zhuó)秽

C. 啜(chuò)其醨 皭(jiào)然 既绌(chù) 温蠖(hù)

D. 被(pī)发 憔(qiáo)悴 濯淖(nào) 罹(lí)难

下列加点词的解释,有误的一项是( )

A. 出则接遇宾客 遇:遇到 B. 平伐其功 伐:夸耀

C. 明道德之广崇 明:阐明 D. 使使如秦受地 如:到,去

下列句子中,加点词语的意义与现代汉语中的意义相同的一项是( )

A. 设诡辩于怀王之宠姬郑袖 B. 颜色憔悴,形容枯槁

C. 皆祖屈原之从容辞令 D. 推此志也,虽与日月争光可也

下列各组句子中加点词语的意义和用法相同的一项是( )

A. ①屈平之作《离骚》②邪曲之害公也

B. ①入则与王图议国事,以出号令②以浮游尘埃之外

C. ①顷襄王怒而迁之②皭然泥而不滓者也

D. ①战于蓝田②使于齐,顾反

二、文言文阅读(本大题共29小题,共100.0分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。博闻强志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。王甚任之。

其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之,乃令张仪佯去秦,厚币委质事楚,曰:“秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商、於之地六百里。”楚怀王贪而信张仪,遂绝齐,使使如秦受地。张仪诈之曰:“仪与王约六里,不闻六百里。”楚使怒去,归告怀王。怀王怒,大兴师伐秦。秦发兵击之,大破楚师于丹、淅,斩首八万,虏楚将屈匄,遂取楚之汉中地。怀王乃悉发国中兵以深入击秦,战于蓝田。魏闻之,袭楚至邓。楚兵惧,自秦归。而齐竟怒不救楚,楚大困。明年,秦割汉中地与楚以和。楚王曰:“不愿得地,愿得张仪而甘心焉。”张仪闻,乃曰:“以一仪而当汉中地,臣请往如楚。” 。是时屈平既疏,不复在位,使于齐,顾反,谏怀王曰:“何不杀张仪?”怀王悔,追张仪不及。

时秦昭王与楚婚,欲与怀王会。怀王欲行,屈平曰:“秦,虎狼之国,不可信,不如毋行。”怀王稚子子兰劝王行:“奈何绝秦欢!”怀王卒行。入武关,秦伏兵绝其后,困留怀王,以求割地。怀王怒,不听。

令尹子兰卒使上官大夫短屈原于顷襄王,顷襄王怒而迁之。

(选自《史记》,有删改)

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 ______

A.如楚/又因厚币用事者/臣靳尚而设诡辩于/怀王之宠姬郑袖/怀王竟听/郑袖复释去张仪

B.如楚/又因厚币用事者臣靳尚/而设诡辩于怀王之宠姬郑袖/怀王竟听郑袖/复释去张仪

C.如楚又因/厚币用事者/臣靳尚而设诡辩于/怀王之宠姬郑袖/怀王竟听郑袖/复释去张仪

D.如楚/又因厚币用事者臣靳尚/而设诡辩于/怀王之宠姬郑袖/怀王竟听/郑袖复释去张仪

下列对文中加点词语的相关内容的表述,不正确的一项是 ______

A.古人的“名”,成年时取,供朋友称呼。古人的名和字一般在意义上都存在一定的联系;或意思相近,如屈原,名平,字原;或意思相反,如韩愈,名愈,字退之。

B.“左徒”,周朝楚国特有的官名,《史记》记载屈原曾任左徒,后人亦以左徒作为屈原的别称。

C.“诸侯”,古代帝王分封的各国国君,规定要服从王命,定期朝贡述职。

D.“大夫”,职官等级名。夏、商、周时,官分卿、大夫、士三级;大夫又分上、中、下三等。后世常以大夫作为对有官位者的通称。

下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 ______

A.屈原博闻强志,明于治乱,娴于辞令,为人刚直不阿,却因此招来祸患。

B.秦昭王派张仪前往楚国,目的是破坏齐楚联盟,为进攻楚国扫清障碍。

C.汉中失守之后,楚怀王调动军队深入秦地作战,魏国趁机偷袭楚国。

D.令尹子兰劝楚王前往秦国,不要拒绝秦王的美意,楚王不顾屈原的反对前往秦国。

把下面的句子翻译成现代汉语。

①亡走赵,赵不内。复之秦,竟死于秦而归葬。

②伏清白以死直兮,固前圣之所厚。(屈原《离骚》)

阅读下列选文,完成题目。

甲 屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不餔其糟而啜其縭?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳。又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?”乃作《怀沙》之赋。于是怀石,遂自投汨罗以死。

乙 屈原仕楚为三闾大夫,楚襄王无德,佞臣靳尚有宠,楚国不治。屈原忧之,谏襄王,请斥靳尚,王不听,原极谏,其徒宋玉止之曰:“夫君子之心也,修乎已不病乎人,晦其用不曜於众,时来则应,物来则济。应时而不谋己,济物而不务功,是以惠无所归,怨无所集。今王方眩于佞口,酣於乱政,楚国之人,皆贪靳尚之贵而响随之。大夫乃子孑然挈其忠信,而叫課其中,言不从、国不治,徒彰乎彼非我是,此贾仇而钓祸也。”原曰:“吾闻君子处必孝悌、仕必忠信,得其志虽死犹生,不得其志虽生犹死。”谏不止。靳尚怨之,谗於王而逐之。

原彷徨湘滨,歌吟悲伤。宋玉复喻之曰:“始大夫孑孑然挈忠信,而叫噪于群佞之中,玉为大夫危之,而言之旧矣。大夫不能从,今胡悲耶?岂爵禄是思、国坏是念耶?”原日:非也,悲夫忠信不用、楚国不治也。”玉曰:“始大夫以为死孝悌忠信也,又何悲乎?且大夫貌容形骸,非大夫之有也,美不能丑之,丑不能美之,长不能短,短不能长,强壮不能旭弱之,旭弱不乱强壮之。病不能排,死不能留,形骸似乎我者也,而我非可专一一身。尚若此乃欲使楚人之国由我理,大夫之惑亦甚矣!夫君子寄形以处世,虚心以应物,无邪无正、无是无非、无善无恶、无功无罪,虚乎心,虽桀纣蹻跖非罪也;孝乎心,虽尧舜夔契非功也。则大夫之忠信、靳尚之邪佞,孰分其是非耶?无所分别,则忠信邪佞一也。有所分则分者,自妄也。而大夫离真以袭妄、恃己以黜人,不待王之弃逐,而大夫自弃矣。今求乎忠信而得乎忠信,而又悲之,而不能自止,所谓兼失其妄心者也。玉闻上达节、中守节、下失节,夫虚其心而远於有为者,达节也;存其心而分是非者,守节也;得其所分又悲而挠之者,失节也。”原不达,竟沈汨罗而死。

《无能子,卷中 宋玉说第七》

下列选项中加点字解释不正确的一项是 ______

A.楚国不治 治理得好、安定

B.此贾仇而钓祸也 招致

C.大夫之惑亦甚矣 糊涂

D.得其所分又悲而挠之者 阻止

下列选项中不存在通假字的一项是 ______

A.被发行吟泽畔

B.宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳

C.徒彰乎彼非我是

D.竟沈汨罗而死

下列选项中不存在词类活用现象的一项是 ______

A.何故怀瑾握瑜

B.修乎己不病乎人

C.皆贪靳尚之贵而响随之

D.宋玉复喻之曰

下列选项中不存在古今异义的一项是 ______

A.屈原至于江滨

B.颜色憔悴

C.形容枯槁

D.存其心而分是非者

下列选项中特殊句式类型不同的一项是 ______

A.是以见放

B.人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎

C.今王方眩于佞口

D.悲夫忠信不用、楚国不治也

下列加点字意义和用法相同的一项是 ______

A.众人皆醉而我独醒 谗於王而逐之

B.乃作《怀沙》之赋 尚若此乃欲使楚人之国由我理

C.而自令见放为 何以汝为见

D.又安能以皓皓之白 始大夫以为死孝悌忠信也

下列句子存在几种特殊句式类型(如有倒装句式需进一步细分)?对此判断正确的一项是 ______

始大夫孑孑然挈忠信,而叫噪于群佞之中,玉为大夫危之,而言之旧矣。大夫不能从,今胡悲耶?岂爵禄是思、国坏是念耶?

A.1类

B.2类

C.3类

D.4类

乙文第二段中关于宋玉劝谏屈原的内容下列分析不正确的一项是 ______ 。

A.文中宋玉用人对自己身体的美丑强弱都不能任自己控制安排类比说理,论述屈原欲在治理楚国上一践己愿的困难。

B.文中列举桀、纣、踽、跖、尧舜、夔、契等历史,上有名的人物,通过对比论证的手法论述“虚心应物”的重要性。

C.第二段宋玉对屈原的劝谏层层深入,思路清晰,明确分析了屈原的错误:“欲使楚人之国由我”“有所分”“失节”。

D.从宋玉对屈原的劝谏内容中可以看出宋玉深受道家思想的影响,他对儒家积极入世的思想是持反对态度的。

甲文中的“ ______ ”(用原文回答)可以看作是对乙文第一段划横线句内容的概括。

甲文中的渔父与乙文第一段中的宋玉对屈原处境的建议有何不同?屈原对此的回答其着重点分别是什么?

阅读下文,完成下面小题。

屈原既绌。其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之。乃令张仪详去秦,厚币委质事楚,曰:“秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商、於之地六百里。”楚怀王贪而信张仪,遂绝齐,使使如秦受地。张仪诈之曰:“仪与王约六里,不闻六百里。”楚使怒去,归告怀王。怀王怒,大兴师伐秦。秦发兵击之,大破楚师于丹、淅,斩首八万,虏楚将屈匄,遂取楚之汉中地。怀王乃悉发国中兵,以深入击秦,战于蓝田。魏闻之,袭楚至邓。楚兵惧,自秦归。而齐竟怒,不救楚,楚大困。

明年,秦割汉中地与楚以和。楚王曰:“不愿得地,愿得张仪而甘心焉。”张仪闻,乃曰:“以一仪而当汉中地,臣请往如楚。”如楚,又因厚币用事者臣靳尚,而设诡辩于怀王之宠姬郑袖。怀王竟听郑袖,复释去张仪。是时屈原既疏,不复在位,使于齐,顾反,谏怀王曰:“何不杀张仪?”怀王悔,追张仪,不及。

其后,诸侯共击楚,大破之,杀其将唐眜。

时秦昭王与楚婚,欲与怀王会。怀王欲行,屈平曰:“秦,虎狼之国,不可信,不如毋行。”怀王稚子子兰劝王行:“奈何绝秦欢!”怀王卒行。入武关,秦伏兵绝其后,因留怀王,以求割地。怀王怒,不听。亡走赵,赵不内。复之秦,竟死于秦而归葬。

长子顷襄王立,以其弟子兰为令尹。楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也。屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反。 其存君兴国,而欲反复之,一篇之中,三致志焉。然终无可奈何,故不可以反。卒以此见怀王之终不悟也。人君无愚智贤不肖,莫不欲求忠以自为,举贤以自佐。 怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪,疏屈平而信上官大夫、令尹子兰,兵挫地削,亡其六郡,身客死于秦,为天下笑,此不知人之祸也。……

令尹子兰闻之,大怒。卒使上官大夫短屈原于顷襄王。顷襄王怒而迁之。

屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世皆浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳。又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?”乃作《怀沙》之赋。……于是怀石,遂自投汨罗以死。

(节选自《屈原列传》)

解释下列加点字。

①屈原既绌 ______

②而设诡辩于怀王之宠姬郑袖 ______

③时秦昭王与楚婚 ______

④形容枯槁 ______

下列各项中,不含通假字的一项是 ______

A.“离骚”者,犹离忧也

B.屈平属草稿未定

C.其后秦欲伐齐,齐与楚从亲

D.亡走赵,赵不内

用现代汉语翻译下列句子。

冀幸君之一悟,俗之一改也。

《屈原列传》在评价《离骚》时着墨甚多,试分析作者这样写的用意。

【甲】①令尹子兰闻之,大怒。卒使上官大夫短屈原于顷襄王。顷襄王怒而迁之。

②屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世皆浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。 ?”乃作《怀沙》之赋。于是怀石,遂自投汨罗以死。

③屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称。然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏。其后楚日以削,数十年竟为秦所灭。……

④太史公曰:“余读《离骚》、《天问》、《招魂》、《哀郢》,悲其志。适长沙,过屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材游诸侯,何国不容,而自令若是!读《鵩鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”

(节选自《史记 屈原贾生列传》)

【乙】①律知武终不可胁,白单于。单于愈益欲降之。乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪,与旃毛并咽之,数日不死。匈奴以为神。乃徙武北海上无人处,使牧羝,羝乳乃得归。别其官属常惠等各置他所。武既至海上,廪食不至,掘野鼠去屮实而食之。仗汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。

……

②昭帝即位,数年,匈奴与汉和亲。汉求武等,匈奴诡言武死。后汉使复至匈奴,常惠请其守者与俱,得夜见汉使,具自陈道。教使者谓单于,言天子射上林中,得雁,足有系帛书,言武等在某泽中。使者大喜,如惠语以让单于。单于视左右而惊,谢汉使曰:“武等实在。”

③单于召会武官属,前以降及物故,凡随武还者九人。武以始元六年春至京师。武留匈奴凡十九岁,始以强壮出,及还,须发尽白。

(节选自《汉书 李广苏建传》)

写出下列加点词在句中的意思。

①卒使上官大夫短屈原于顷襄王 ______

②然皆祖屈原之从容辞令 ______

③乃幽武置大窖中 ______

④如惠语以让单于 ______

对下列加点词的用法和意思判断正确的一项 ______ 。

①楚有宋玉、唐勒、景差之徒者 ②请毕今日之欢

③其后楚日以削 ④武以始元六年春至京师

A.①与②相同,③与④相同

B.①与②不相同,③与④相同

C.①与②相同,③与④不相同

D.①与②不相同,③与④不相同

下列句子中句式特点不同于其他三项的是 ______ 。

A.兵挫地削

B.见犯乃死

C.何以汝为见

D.忠而被谤

把甲文第②段的画线句翻译成现代汉语。

人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?

分析甲文第③段的作用。

请结合选文,从表达方式的角度,比较甲乙两文在人物形象塑造和表情达意上的异同。

阅读下面的文言文,完成下列各题。

(班)固字孟坚。年九岁,能属文诵诗赋。及长,遂博贯载籍,九流百家之言,无不穷究。所学无常师,不为章句,举大义而已。性宽和容众,不以才能高人,诸儒以此慕之。

父彪卒,归乡里。固以彪所续前史未详,乃潜精研思,欲就其业。既而有人上书显宗,告固私改作国史者,有诏下郡,收固系京兆狱,尽取其家书。先是扶风人苏朗伪言图谶事,下狱死。固弟超恐固为郡所核考,不能自明,乃驰诣阙上书,得召见,具言固所著述意,而郡亦上其书。显宗甚奇之,召诣校书部,除兰台令史,与前睢阳令陈宗、长陵令尹敏、司隶从事孟异共成《世祖本纪》。迁为郎,典校秘书。

固以为汉绍尧运以建帝业至于六世史臣乃追述功德私作本纪编于百王之末厕于秦项之列大初以后阙而不录探撰前记,缀集所闻,以为《汉书》。潜精积思二十余年,至建初中乃成。当世甚重其书,学者莫不讽诵焉。

及肃宗雅好文章,固愈得幸,数入读书禁中,或连日继夜。每行巡狩,辄献上赋颂,朝廷有大议,使难问公卿,辩论于前,赏赐恩宠甚渥。

固后以母丧去官。永元初,大将军窦宪出征匈奴,以固为中护军,与参议。北单于闻汉军出,遣使款居延塞,欲修呼韩邪故事,朝见天子,请大使。宪上遣固行中郎将事,将数百骑与虏使俱出居延塞迎之。会南匈奴掩破北庭,固至私渠海,闻虏中乱,引还。及窦宪败,固先坐免官。

固不教学诸子,诸子多不遵法度,吏人苦之。初,洛阳令种兢尝行, 及窦氏宾客皆逮考,兢因此捕系固,遂死狱中。时年六十一。诏以谴责兢,抵主者吏罪。

(选自《后汉书 班固传》,有删节)

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 ______

A.固以为汉绍尧运以建/帝业至于六世/史臣乃追述功德/私作本纪/编于百王之末/厕于秦项之列/大初以后/阙而不录/

B.固以为汉绍尧运/以建帝业/至于六世/史臣乃追述功德/私作本纪/编于百王之末/厕于秦项之列/大初以后/阙而不录/

C.固以为汉绍尧运/以建帝业/至于六世/史臣乃追述功德/私作本纪/编于百王之末厕/于秦项之列大初以后/阙而不录/

D.固以为汉绍尧运/以建帝业/至于六世史/臣乃追述功德/私作本纪/编于百王之末/厕于秦项之列/大初以后/阙而不录/

对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是 ______

A.九流:古代对儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家等九个学术流派的总称。

B.图谶:“谶”是一种神秘预言,是神预示人间吉凶祸福的启示和隐语,常附有图,故又称为“图谶”。

C.禁中:也作“禁内”,是封建帝王所居的宫苑。因宫中禁卫森严,不许人随便进出,故称“禁中”。

D.巡狩:指中国古代皇帝去各诸侯国巡游打猎的活动,在这篇文章中指的是肃宗皇帝外出游玩打猎。

下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 ______

A.班固早慧博学,为人谦和。他少年时便显露才华,随着年龄增长,学识日益广博,却不拘泥词句,性情宽容,和儒生们关系和谐。

B.班固继承父志,因书获罪。他在父亲去世后潜心研究历史,想要完成父亲未完成的事业,却被人举报遭遇了牢狱之灾。

C.班固时运不济,命途多舛。出征匈奴时窦宪派班固迎接北单于使臣,恰逢匈奴内乱,班固无功而返,后因窦宪败亡而受牵连免官。

D.班固恃宠而骄,终受其害。他因文章受到肃宗皇帝宠爱,和大将军窦宪关系密切,因骄横跋扈而树敌过多,最终去官遇害。

把下面的句子翻译成现代汉语。

①固奴干其车骑,吏椎呼之,奴醉骂,兢大怒,畏宪不敢发,心衔之。

②令尹子兰闻之,大怒,卒使上官大夫短屈原于顷襄王,顷襄王怒而迁之。

班固因续前史而被抓入狱,为什么得以释放?简要概括。

三、语言表达(本大题共1小题,共15.0分)

在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

前人说:国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工。此语当然有理,不过,在过去的时代里,不仅是国家不幸,______,才能写出血泪交融、与苍生息息相通的诗文。如果屈原得意于庙堂之上,李白沦为供奉之臣,杜甫也居画屋高楼之中,______,如同夜空最灿烂的星辰宣告缺席一样。柳宗元在政治上遭遇失败,生活上也坎坷困顿,但令他的政敌所始料不及的是,生活底层的陷阱与荆棘造就的却是中唐第一流的哲学家、思想家、散文家和诗人。在“永贞革新”中,柳宗元是败军之将;但在文学领域,______。在中国的诗歌史与散文史上,他都留下了浓墨重彩的一笔。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】A.“属草稿”中的“属”应读作“zhǔ”;

B.“餔其糟”中的“餔”应读作“bū”;

C.“温蠖”中的“蠖”应读作“huò”;

D.正确。

故选:D。

本题主要考查识记并辨析现代汉语中常见汉字的读音的能力。解答本题时,要结合平时所积累字音知识及相关技巧进行辨析,尤其是对多音字的辨析,要结合词义、词性进行。

注意常见多音字、形似字的读音,侧重两个方面:

(1)容易读错的字,包括形近而音不同的字和声旁已不代表读音的字;

(2)多音多义字,音随义移。对多音字的把握,掌握“音随意转”的原则:①注意从词语含义上区别;②注意从词性上区别;③注意通过书面语与口头语的不同记忆;④注意记少不记多;⑤记住一下常考的字音。吃不准的情况下,可多考虑从词语具体意义以及词语的词性角度入手解决问题。

2.【答案】A

【解析】A.对外接待宾客,应酬诸侯。遇:接待。

故选:A。

本题考查课内的文言实词,重在平时的积累与识记。

文言实词解题技巧:

1.语境推断法。文言实词绝大部分是一词多义的,且词义是不定项的,我们可以结合上下文来判定实词的含义,因为上下文语境是相对稳定的,语境可以帮助我们确定词义。

2.课文迁移法。试题中出现的一些实词解释,课文中大多出现过,可联系课文相应迁移。

3.语法分析法。根据汉语语法知识,主语、宾语大多是由名词、代词充当,谓语大多是由形容词、动词充当,定语多由名词、代词、形容词充当,状语多由副词充当。因此可以根据词在句中的语法地位来推断它的词性,进而推知它的词义。

4.代入检验法。对于选择、判断类的词语解释题,最简单的莫过于将所给的义项放入各自的具体语境中去贯通文意,解释准确而无滞碍之处者即为正确答案。

3.【答案】D

【解析】A.“诡辩”,古义是“假话”名词;今义是“无理狡辩”,动词;古今异义。

B.“颜色”,古义是“脸色”;今义是“色彩“;古今异义。

C.“从容”,古义是“委婉得体”;今义是“举止行动不慌不忙”;古今异义。

D.“日月”古今同义,都是“太阳和月亮”的意思。

故选:D。

本题考查学生对古今异义词的理解能力。对于古今异义词,我们利用朗读时语音的不同或停顿来推断,也可以结合上下文语境来推动。

对于容易混淆的古今同形异义的双音节词语,如能掌握一定的方法辨析它们,不仅有利于确切地理解句意和文意,也有利于提高古诗文阅读能力。

一、利用朗读时语音的不同或停顿

汉字是形音义的结合体,词是音义结合的产物。所有的词都以具体的词义作为它的内容,都以规定的语音作为它的外在形式。因此,一个词的词义和语音之间是有一定的关联的。一个词它的语音不同,这个词所表示的词义也必然会有所不同。所以,我们可以通过朗读时语音的不同来判断词义间的差异。

二、结合上下文语境

任何事物都不是孤立存在的,它与它周围的事物必然会有所联系。词语也一样。因为词义不是单一的,它具有多义性,但当这个词语放到具体的语句中时,它的意义大都会单一化。因此,在具体的语句中,一个词的确切意义,往往需要根据该词出现的上下文语境来辨析。词、短语、句子等在语段中出现时,它前面或后面出现的其他语言单位都是该单位的上下文语境。

4.【答案】A

【解析】A.都是结构助词,用于主谓之间,取消句子的独立性。

B.第一个,连词,表目的;第二个,连词,表结果,因而。

C.第一个,连词,表顺承;第二个,连词,表转折。

D.第一个,介词,在;第二个,介词,到。

故选:A。

本题考查文言虚词的意义和用法。结合句子的意思以及加点虚词在句中充当的成分作答。

虚词的辨析方法如下:

一、关注词性差异。“焉”有时作为代词,有时作为兼词。

二、把握位置不同。很多虚词的用法和意义都会随其在句中位置的改变而改变,明确这一点,不仅能在学习的时候做到纲举目张,事半功倍,答题时也能给我们提供一个更为清晰而高效的思路。

三、理解用法本质。应该说大多数虚词的用法都是比较容易理解的,只要多积累,多总结,熟练掌握并不难,但对其中一些虚词的重要用法,如果没有准确、深刻的认识,只看表象而抓不住其本质特征,便很容易在做题时丢分。

四、结合具体语境。考试答题时,面对试卷中陌生的语段,我们一定要根据“词不离句、句不离段”的原则,结合具体语境,在准确理解句意的基础上判断相应虚词的用法和意义,切不可机械、盲目。

5~8.【答案】B、A、B、

【解析】(1)本题中,“用事者臣”修饰“靳尚”,中间不能断开,据此排除AC;“怀王竟听郑袖”中,“郑袖”作“听”的宾语,中间不能断开,据此排除D。译文:到楚国后,(张仪)又凭借丰厚的财物贿赂楚国当权大臣靳尚,又用诡计拉拢楚怀王的宠妃郑袖。楚怀王竟然听信了郑袖的话,又放走了张仪。

故选:B。

(2)A.“成年时取,供朋友称呼”错。古人的“名”,幼年时由父母所起,供长辈和自己称呼。

故选:A。

(3)B.“秦昭王”“为进攻楚国扫清障碍”错。本文第二自然段说到“其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之,乃令张仪佯去秦,厚币委质事楚”,由此可知,派张仪前往楚国的是“秦惠王”,而非“秦昭王”,目的是破坏齐楚联盟,为进攻“齐国”扫清障碍。

故选:B。

(4)①亡:逃走;“内”同“纳”,接纳;之:到;竟:最终。译文:(楚怀王)逃到赵国,赵国不接纳。又回到秦国,最终死在秦国,尸体被运回(楚国)安葬。

②伏:保持;死直:为正道而死;固:本来;厚:推崇。译文:保持清白而献身正道,本来是古代圣贤所推崇的。

答案:

(1)B

(2)A

(3)B

(4)①(楚怀王)逃到赵国,赵国不接纳。又回到秦国,最终死在秦国,尸体被运回(楚国)安葬。

②保持清白而献身正道,本来是古代圣贤所推崇的。

参考译文:

屈原,名字叫平,是楚王的同族。(他)担任楚怀王的左徒。(他)见闻广博,记忆力强,明白国家安定与动乱的道理,熟习(外交)应对的言辞。在国内,同楚王计议、筹划国家大事,发出号令;在国外,接待宾客,应酬答对各国诸侯。楚王很信任他。

这以后秦国想进攻齐国,齐国与楚国有合纵的盟约,秦惠王为此担忧,便派张仪假装离开泰国,(张仪)拿着丰厚的财物呈献给楚国,表示愿意侍奉楚王,说:“秦国很憎恨齐国,而齐国同楚国有合纵的盟约,如果楚国真能同齐国断绝外交关系,秦国愿意献上商、於一带六百里的土地。”楚怀王贪图土地就相信了张仪,于是同齐国断交,派使者到泰国接受(秦国允诺割让的)土地。张仪欺骗楚国使者说:“我同楚王约定的是六里的土地,没听说给六百里。”楚国使者生气地离开,回去报告给楚怀王。楚怀王很生气,便大规模兴兵去攻打泰国。秦国派兵迎击楚国军队,在丹水、淅水把楚军打得大败,斩杀八万人,俘获楚国大将屈匄,于是夺取楚国汉中一带的土地。楚怀王于是就调动全国军队来深入进攻泰国,在蓝田开战。魏国听说这消息,偷袭楚国一直攻打到邓地,楚军害怕了,从秦国撤回。但是齐国始终愤恨(楚国断交),不援救楚国,楚国处境十分艰难。第二年,秦国割还汉中一带的土地来同楚国讲和。楚怀王说:“不愿得到土地,希望得到张仪就称心了。”张仪听说后,就(对秦王)说:“用一个张仪可抵汉中一带的土地,臣请求前往楚国。”到楚国后,(张仪)又凭借丰厚的财物贿赂楚国当权大臣靳尚,又用诡计拉拢楚怀王的宠妃郑袖。楚怀王竟然听信了郑袖的话,又放走了张仪。这时屈原已被疏远,不在朝廷担任官职,出使到齐国,回来后,劝该楚怀王说:“为什么不杀了张仪?”楚怀王后悔了,派人追赶张仪,没有追上。

这时秦昭王和楚国结为姻亲,想要同楚怀王会面。楚怀王打算去,屈原说:“泰国是虎狼一样的国家,不可以相信,不如不去。”楚怀王的小儿子子兰劝楚怀王去:“为什么要断绝和泰国的友好关系呢?”楚怀王最终去了(秦国)。(楚怀王)进入武关后,秦国的伏兵裁断了他归楚的道路,趁机扣留楚怀王来要求楚国割让土地。楚怀王很生气,不答应。(楚怀王)逃到赵国,赵国不接纳。又回到秦国,最终死在秦国,尸体被运回(楚国)安葬。

令尹子兰最终派上官大夫在顷襄王面前诋毁屈原,顷襄王听了很生气,把屈原放逐了。

(1)本题考查文言断句。解答该题可以根据文意、虚词和结构判断。

(2)本题考查识记古代文化常识,答题的关键在于平时的积累与识记。

(3)本题考查归纳内容要点、概括中心意思的能力,注意将选项与原文作细致比较。

(4)本题考查文言文翻译的能力,解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,看有无特殊句式,词类的活用,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译出来的句子做适当调整,达到词达句顺。

在考试过程中,不少的同学在读完一遍文言文后就开始作答,这种做法是很不正确的。解答文言文题目,应遵循三个步骤:

第一步:初读全文,整体感知,把握大意。要求集中心思,稳住神,快速地浏览一遍。初步明确“什么时间、什么人、什么事、前因后果、谁说了什么话”等等,读懂个大概即可,因为高考作为选拔性的考试,要一遍把它全部读懂,很少人能够办到。

第二步:细读题目,认真研读字、词、句,在这一步阅读中,要根据题干的要求,结合各选项的具体内容,一一落实,理解要求作答的字、词、句、段在文段中的位置,运用课内所学的知识(实词、虚词、活用、句式等),解决完成较为容易的题目。

第三步:再读全文,加深理解。这一步是要解决较难的题目,加深对文意的理解,又纠正前两步中出现的偏差,是一个深入和复核的过程。

9~18.【答案】D、C、A、D、B、C、C、D、举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放、

【解析】(1)D.“挠”在句中意为悲伤烦恼。句意:得到所念想的结果又感到悲伤烦恼。

故选D。

(2)A.“被”通“披”,披散。句意:披散头发,在水泽边一面走,一面吟咏着。

B.“常”通“长”,长长的。句意:宁可投入长流的大江而葬身于江鱼的腹中。

D.“沈”通“沉”,投江。句意:结果投汨罗江而自杀了。

故选C。

(3)B.“病”,名词作动词,针对;句意:应当是修炼自己的品性而不去针对别人。

C.“贵”形容词作名词,权势、权贵。句意:都贪图靳尚的权贵而追随于他。

D.“喻”,动词的使用用法,使……明白、了解。句意:宋玉又劝他说。

故选A。

(4)A.“至于”,古义为走到、到达,今义为表示程度、范围或表示另提一件事。句意:屈原走到江边。

B.“颜色”,古义指脸色,今义指色彩、颜料。句意:神色憔悴。

C.“形容”,古义指身体样貌,今义指传达一种观念、印象或对某些无形事物之性质及特色的了解,或描述。句意:形体面貌像枯死的树木一样毫无生气。

D.“是非”,古今义都指是非对错。句意:存有为心思而明辨是非。

故选D。

(5)A.被动句,“见”表被动。句意:因此被流放。

B.定语后置句,正常语序为“人又谁能以察察之身”。句意:谁能让自己清白的身躯,蒙受外物的污染呢?

C.被动句,“于”表被动。句意:现在楚王正被花言巧语所迷惑。

D.被动句,“不用”表示“不见用”。句意:我的悲伤源自忠诚美德的不见用,来自楚国的混乱不治。

故选B。

(6)A.第一个“而”表转折;第二个“而”表承接。句意:世上众人都醉了,可是只有我醒着/向楚王说了坏话,屈原因此遭受了流放。

B.第一个“乃”,表顺承,于是;第二个“乃”,表转折,反而。句意:于是写出了《怀沙》这首赋词/又怎么能反而去实现治理楚国混乱的宏愿。

C.第一个“为”,表疑问,呢;第二个“为”,表疑问,呢。句意:却使自己被放逐呢/我为什么要见你呢。

D.第一个“以”,用;第二个“以”,把、拿。句意:又哪能用自己高洁的品质/当初大夫您可以为捍卫孝悌、忠信的品德而抱赴死之心。

故选C。

(7)句意:当初大夫你独自怀着满腔忠诚,在奸邪的群臣中大声疾呼,我十分为大夫担心,这件事已经过去了。当初您既不肯听从我的劝告,那为什么现在会觉得伤心呢?难道是为了失去的爵位俸禄或者是留恋故乡旧土?

“而叫噪于群侫之中”是状语后置句,应为“而于群侫之中叫噪”。句意为:在奸邪的群臣中大声疾呼。

“大夫不能从”为省略句,省略了“从”的宾语“吾言”。句意为:当初您既不肯听从我的劝告。

“岂爵禄是思、国坏是念耶”是宾语前置句,应为“岂思爵禄、念国坏耶”。句意为:难道是为了失去的爵位俸禄或者是留恋故乡旧土。

故选C。

(8)D.“对儒家积极入世的思想是持反对态度的”说法有误。文中并没有宋玉对于积极入世这一做法的反对态度,他批判的是屈原不能达到心灵的虚静状态,前期对于无法实现的事知其不可而为之,后期失败后又不能超脱于心,跟耿于怀的心理。

故选D。

(9)乙文画线句句意为:楚国的人,都贪图靳尚的权贵而追随于他。大夫您却独自凭借满腔的忠信而唱着反调,结果是你的话得不到听从,国家仍旧混乱不治。这句话是对屈原不随波逐流状态最终不被统治者认可的描写。

甲文中体现屈原思想的语句主要有“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放”“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳。又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?”其中,“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放”意思是整个世界都是混浊的,只有我一人清白;众人都沉醉,只有我一人清醒。因此被放逐。这句话同样体现了屈原不随波逐流的心态。

故填:举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。

(10)甲文中,渔父对屈原的建议是“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不餔其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”意思是让屈原随波逐流,做多数人而不做那个少数人。对此,屈原的回应是“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳。又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?”重点是“宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳”,也不能让自己“受物之汶汶者”“蒙世之温蠖”,也就是宁愿以死保全自己的清白,也不能跟世人同流合污。

乙文第一段中,宋玉的建议是“夫君子之心也,修乎己不病乎人,晦其用不曜於众,时来则应,物来则济。……此贾仇而钓祸也”,意思是:君子所想的,应当是修炼自己的品性而不去针对别人,隐藏自己的才能而不炫耀于众人,当时机合适时就去顺应,当变化发生时便尽力去促成。这种对时机的顺应不是为自己打算,促成事物的成功也不是贪图功劳。所以君子处世得不到什么好处,也不招别人的怨恨。现在楚王正被花言巧语所迷惑,甘心陷于混乱的政局之中。楚国的人,都贪图靳尚的权贵而追随于他。大夫您却独自凭借满腔的忠信而唱着反调,结果是你的话得不到听从,国家仍旧混乱不治,白白地去挑明彼此间的是是非非,这分明是在拉仇恨而找祸害呀。宋玉的建议遵循了道家思想,认为自己的治世思想不被认可时,就修炼自己、隐藏自己,也就是保持隐士的态度。对此,屈原的回应是“吾闻君子处必孝悌、仕必忠信,得其志虽死犹生,不得其志虽生犹死”,意思是:我听说君子在家定要做到孝顺父母、兄弟友爱,到朝廷做官定要忠诚于君王。能够实现此志向,则人虽死去仍活在人们心里;不能实现志向,则虽然活着却像死去一样无声无息。屈原的回应充分体现了儒家“知其不可而为之”“积极入世”的态度,强调“忠诚于君王”“实现志向”。

答案:

(1)D

(2)C

(3)A

(4)D

(5)B

(6)C

(7)C

(8)D

(9)举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放

(10)甲文中渔父建议屈原随波逐流,屈原的回应是宁愿以死保全自己的清白,也不能跟世人同流合污。乙文第一段中宋玉的建议体现了道家思想,认为才华无法实现时就做一个隐士,对此屈原以知其不可而为之、积极入世实现志向反驳他。

参考译文:

甲

屈原到了江滨,披散头发,在水泽边一面走,一面吟咏着。脸色憔悴,形体面貌像枯死的树木一样毫无生气。渔父看见他,便问道:“您不是三闾大夫吗?为什么来到这儿?”屈原说:“整个世界都是混浊的,只有我一人清白;众人都沉醉,只有我一人清醒。因此被放逐。”渔父说:“聪明贤哲的人,不受外界事物的束缚,而能够随着世俗变化。整个世界都混浊,为什么不随大流而且推波助澜呢?众人都沉醉,为什么不吃点酒糟,喝点薄酒?为什么要怀抱美玉一般的品质,却使自己被放逐呢?”屈原说:“我听说,刚洗过头的一定要弹去帽上的灰沙,刚洗过澡的一定要抖掉衣上的尘土。谁能让自己清白的身躯,蒙受外物的污染呢?宁可投入长流的大江而葬身于江鱼的腹中。又哪能使自己高洁的品质,去蒙受世俗的尘垢呢?”于是他写了《怀沙》赋。因此抱着石头,就自投汨罗江而死。

乙

屈原在楚国做官,担任三闾大夫之职。当时的楚襄王昏庸无道,宠幸奸臣靳尚,楚国国政混乱。屈原为此担忧,劝谏楚襄王罢免靳尚官职。楚王不听,屈原再三进谏。屈原的学生宋玉劝他说:“君子所想的,应当是修炼自己的品性而不去针对别人,隐藏自己的才能而不炫耀于众人,当时机合适时就去顺应,当变化发生时便尽力去促成。这种对时机的顺应不是为自己打算,促成事物的成功也不是贪图功劳。所以君子处世得不到什么好处,也不招别人的怨恨。现在楚王正被花言巧语所迷惑,甘心陷于混乱的政局之中。楚国的人,都贪图靳尚的权贵而追随于他。大夫您却独自凭借满腔的忠信而唱着反调,结果是你的话得不到听从,国家仍旧混乱不治,白白地去挑明彼此间的是是非非,这分明是在拉仇恨而找祸害呀。”屈原说:“我听说君子在家定要做到孝顺父母、兄弟友爱,到朝廷做官定要忠诚于君王。能够实现此志向,则人虽死去仍活在人们心里;不能实现志向,则虽然活着却像死去一样无声无息。”于是,他还是照样地劝谏楚王而无休无止。靳尚被惹恼,向楚王说了坏话,屈原因此遭受了流放。

屈原徘徊于湘江边上,吟唱着悲伤的诗歌。宋玉又劝他说:“当初大夫你独自怀着满腔忠诚,在奸邪的群臣中大声疾呼,我十分为大夫担心,这件事已经过去了。当初您既不肯听从我的劝告,那为什么现在会觉得伤心呢?难道是为了失去的爵位俸禄或者是留恋故乡旧土?”屈原说:“不是的。我的悲伤源自忠诚美德的不见用,来自楚国的混乱不治。”宋玉说:“当初大夫您可以为捍卫孝悌、忠信的品德而抱赴死之心,既然如此又有什么值得悲伤的呢?况且即使大夫您自己的貌容形体,也不属个人私有。天底下美好的东西不会因受到诋毁而变成丑陋,同样道理丑陋的也变不成美好;长不能变成为短,短也不会变成为长;强壮者不能硬说成瘦弱,瘦弱的也成不了强壮;得了病不能凭空消除,面临死亡也无法挽留生命。人的形骸好像是属于我的,其实不是我可以完全把控的。人对自己的身体尚且难以控制,又怎么能实现治理楚国混乱的宏愿?大夫您是太过糊涂的了!其实君子寄形于天地之间,应当以虚静之心去顺应万物,不存有邪正、是非、善恶、功罪等执念。当心灵处于虚静时,虽然像夏桀、殷纣、庄骄、盗跖这样的坏人也不必获罪;存有执念,则虽然像尧、舜、夔、契那样的创建业绩,也没有功劳可言。那么如大夫您这样的忠诚、靳尚之辈的邪恶,怎么能分得出是非对错呢?不存分别之心,那么忠信、邪恶就无从区别了。存有分别之心,则只是有分别之心者自己的糊涂罢了。现在大夫您背离真实的天性去沿袭谬误,自恃有德而指责别人,等不到楚王的驱逐,已经自我放弃了。如今您追求忠信而得到了实现,却又不能走出悲伤的情绪,这就是人们常说的连什么是糊涂都搞不清楚的人呀!我听说最高的境界在于理解节操,中等的境界在于遵守节操,下等的状态是失却节操。虚静心灵远离有为执念,属于达节的境界;存有为心思而明辨是非,属于执守节操的境界;得到所念想的结果又感到悲伤烦恼,属失节的状态呀。”屈原不能接受他的劝解,结果投汨罗江而自杀了。

(1)本题考查文言实词的意义和用法。文言实词意义,推断词义的基本原则就是要把词放到句中去理解,根据上下已知条件加以仔细研释。“词不离句,句不离篇”是古已有之的阅读准则,对于一眼不能识别的文言实词,我们就必须结合具体语境,瞻前顾后,披文入理,推断出其意义。

(2)此题考查的是通假字。首先考生要明确什么是通假字,再一个就是识记通假字尤其是高中阶段文言文中学到的通假字,最后一点就是明确通假字的意思。

(3)此题考查的是词类活用。古代汉语中的词类活用非常普遍,是古代汉语的重要语法特点之一,其内容主要包括名词、形容词、数词用作一般动词,名词作状语,使动用法和意动用法等。考生要对这些知识点了如指掌才能在考试中胜出。

(4)本题考查文言文古今异义词的理解。文言实词意义,推断词义的基本原则就是要把词放到句中去理解,根据上下已知条件加以仔细研释。“词不离句,句不离篇”是古已有之的阅读准则,对于一眼不能识别的文言实词,我们就必须结合具体语境,瞻前顾后,披文入理,推断出其意义。

(5)此题考查文言文的特殊句式的理解和分析。特殊句式有:判断句、被动句、倒装句、省略句。

(6)本题考查文言虚词的意义和用法,学生应重视课本所学,加强识记和积累,熟练掌握18个虚词,重点关注常考也是常用的虚词,以提高自己的阅读能力。

(7)此题考查文言文的特殊句式的理解和分析。特殊句式有:判断句、被动句、倒装句、省略句。

(8)本题考查学生对文言文有关内容要点的概括和分析能力。此类题答题时,注意对读选项和原文,寻找时间、地点、人物、时间、手法以及重点词句的翻译上的错误。

(9)本题考查筛选并整合文章信息的能力,作答时明确题目要求,回到原文筛选正确信息,用原文的语言概括。

(10)本题考查学生理解作者观点态度的能力。作答时明确题目要求,筛选正确信息,用简明的语言概括。

课外文言文的阅读理解题目四步骤:

第一步:快速浏览题目。课外文言文阅读试题有个特点:有的题目选项出示了文中某些关键字词的意思,有的题目则提示了文言文的主要内容。浏览题目有助于同学们初步了解文言文的大致意思。所以,接到课外文言文阅读文段,首先应该快速浏览文段后的题目。

第二步:仔细分析标题。一般而言,课外文言文阅读文段都会给出标题。留意并仔细分析文段的标题。因为大部分标题本身就概括了文言文的主要内容。

第三步:结合注释速读全文。课外文言文阅读文段,对于一些难懂的文言字词一般都会给出注释。这些注释有助于同学们准确理解文言文的主要内容。所以,千万别忽略这些注释,而应结合注释速读全文。另外需要注意的是,在阅读全文的过程中,碰到“拦路虎”千万别停下来苦苦思索,而应继续阅读。总之,速读全文,不求完全。

第四步:“对症下药”解答问题不同的题型有不同的解题方法。答题时需要根据具体的题型选择对应的答题方法,这样才能事半功倍。

19~22.【答案】绌:通“黜”,废,罢免。,编造谎话,通婚,形体面貌、B、略、略

【解析】(1)①句意:屈原已被罢免。绌:通“黜”,废,罢免。

②句意:在怀王宠姬郑袖面前编造了一套谎话。设诡辩:编造谎话。

③句意:这时秦昭王与楚国通婚。婚:通婚。

④句意:屈原形体面貌像枯死的树木一样毫无生气。形容:形体面貌。

(2)A.离:通“罹”,遭受。句意:离骚就是遭受忧患。

B.无通假字。句意:屈原起草尚未定稿。

C.从:通“纵”,从亲,合纵相亲。句意:后来秦国准备攻打齐国,齐国和楚国结成合纵联盟互相亲善。

D.内:通“纳”,接纳。句意:他逃往赵国,赵国不肯接纳。

故选B。

(3)译句:他希望国君总有一天醒悟,世俗总有一天改变。

得分点:“冀幸”,希望;“悟”,醒悟;“改”,改变。

(4)“上称帝喾,下道齐桓,中述汤武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见”,(他)远古提到帝喾,近古提到齐桓公,中古提到商汤、周武王,利用古代帝王这些事用来讽刺当世社会。阐明道德的广大崇高,治乱的条理,没有不全表现出来的。据此可知“突出屈原的政治理想”;

“屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。”“《离骚》,盖自怨生也”,屈原痛心楚怀王听信谗言,不能分辨是非,谄媚国君的人遮蔽了楚怀王的明见,邪恶的小人危害公正无私的人,端方正直的人不被昏君谗臣所容,所以忧愁深思,就创作了《离骚》。“离骚”,就是遭遇忧愁的意思。据此可知“赞颂屈原的斗争精神”;

“其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推此志也,虽与日月争光可也”,他的志趣高洁,所以作品中多用美人芳草作比喻;他的行为正直,所以至死不容于世。他自动地远离污泥浊水,像蝉脱壳那样摆脱污秽环境,以便超脱世俗之外,不沾染尘世的污垢,出于污泥而不染,依旧保持高洁的品德,推究这种志行,即使同日月争光都可以。据此可知“颂扬其高洁的品格”。

答案:

(1)废,罢免 编造谎话 通婚 形体面貌

(2)B

(3)他希望国君总有一天醒悟,世俗总有一天改变。

(4)推崇屈原的政治理想;赞颂屈原的斗争精神,颂扬其高洁的品格。

参考译文:

屈原已被罢免。后来秦国准备攻打齐国,齐国和楚国结成合纵联盟互相亲善。秦惠王对此担忧。就派张仪假装脱离秦国,用厚礼和信物呈献给楚王,对怀王说:“秦国非常憎恨齐国,齐国与楚国却合纵相亲,如果楚国确实能和齐国绝交,秦国愿意献上商、於之间的六百里土地。”楚怀王起了贪心,信任了张仪,就和齐国绝交,然后派使者到秦国接受土地。张仪抵赖说:“我和楚王约定的只是六里,没有听说过六百里。”楚国使者愤怒地离开秦国,回去报告怀王。怀王发怒,大规模出动军队去讨伐秦国。秦国发兵反击,在丹水和淅水一带大破楚军,杀了八万人,俘虏了楚国的大将屈匄,于是夺取了楚国的汉中一带。怀王又发动全国的兵力,深入秦地攻打秦国,交战于蓝田。魏国听到这一情况,袭击楚国一直打到邓地。楚军恐惧,从秦国撤退。齐国终于因为怀恨楚国,不来援救,楚国处境极端困窘。

第二年,秦国割汉中之地与楚国讲和。楚王说:“我不愿得到土地,只希望得到张仪就甘心了。”张仪听说后,就说:“用一个张仪来抵当汉中地方,我请求到楚国去。”到了楚国,他又用丰厚的礼品贿赂当权的大臣靳尚,通过他在怀王宠姬郑袖面前编造了一套谎话。怀王竟然听信郑袖,又放走了张仪。这时屈原已被疏远,不在朝中任职,出使在齐国,回来后,劝谏怀王说:“为什么不杀张仪?”怀王很后悔,派人追张仪,已经来不及了。

后来,各国诸侯联合攻打楚国,大败楚军,杀了楚国将领唐昧。

这时秦昭王与楚国通婚,要求和怀王会面。怀王想去,屈原说:“秦国是虎狼一样的国家,不可信任,不如不去。”怀王的小儿子子兰劝怀王去,说:“怎么可以断绝和秦国的友好关系!”怀王终于前往。一进入武关,秦国的伏兵就截断了他的后路,于是扣留怀王,强求割让土地。怀王很愤怒,不听秦国的要挟。他逃往赵国,赵国不肯接纳。只好又到秦国,最后死在秦国,尸体运回楚国安葬。

怀王的长子顷襄王即位,任用他的弟弟子兰为令尹。楚国人都抱怨子兰,因为他劝怀王入秦而最终未能回来。屈原也为此怨恨子兰,虽然流放在外,仍然眷恋着楚国,心里挂念着怀王,念念不忘返回朝廷。他希望国君总有一天醒悟,世俗总有一天改变。屈原关怀君王,想振兴国家改变楚国的形势,一篇作品中,都再三表现出来这种想法。然而终于无可奈何,所以不能够返回朝廷。由此可以看出怀王始终没有觉悟啊。国君无论愚笨或明智、贤明或昏庸,没有不想求得忠臣来为自己服务,选拔贤才来辅助自己的。然而国破家亡的事接连发生,而圣明君主治理好国家的多少世代也没有出现,这是因为所谓忠臣并不忠,所谓贤臣并不贤。怀王因为不明白忠臣的职分,所以在内被郑袖所迷惑,在外被张仪所欺骗,疏远屈原而信任上官大夫和令尹子兰,军队被挫败,土地被削减,失去了六个郡,自己也被扣留死在秦国,为天下人所耻笑。这是不了解人的祸害。

令尹子兰得知屈原怨恨他,非常愤怒,终于让上官大夫在顷襄王面前说屈原的坏话。顷襄王发怒,就放逐了屈原。

屈原到了江滨,披散头发,在水泽边一面走,一面吟咏着。脸色憔悴,形体面貌像枯死的树木一样毫无生气。渔父看见他,便问道:“您不是三闾大夫吗?为什么来到这儿?”屈原说:“整个世界都是混浊的,只有我一人清白;众人都沉醉,只有我一人清醒。因此被放逐。”渔父说:“聪明贤哲的人,不受外界事物的束缚,而能够随着世俗变化。整个世界都混浊,为什么不随大流而且推波助澜呢?众人都沉醉,为什么不吃点酒糟,喝点薄酒?为什么要怀抱美玉一般的品质,却使自己被放逐呢?”屈原说:“我听说,刚洗过头的一定要弹去帽上的灰沙,刚洗过澡的一定要抖掉衣上的尘土。谁能让自己清白的身躯,蒙受外物的污染呢?宁可投入长流的大江而葬身于江鱼的腹中。又哪能使自己高洁的品质,去蒙受世俗的尘垢呢?”于是他写了《怀沙》赋。因此抱着石头,就自投汨罗江而死。

(1)本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目时,应明确要求,如本题针对一词多义、古今异义设题,然后应结合具体的语境,运用语法知识理解这些词语的意思。

(2)本题考查学生理解文言通假字能力。解答此类题目,要求在理解整句话及其语境的基础上,针对题干要求做具体分析。

(3)本题考查理解并翻译文中的句子的能力。要结合原文的语境进行翻译,以直译为主,注意关键词语和句式的准确翻译。

(4)本题考查学生对文段作用的分析理解能力,答题时要结合写作目的、结构、主题等多角度分析。

课外文言文的阅读理解题目四步骤:

第一步:快速浏览题目。课外文言文阅读试题有个特点:有的题目选项出示了文中某些关键字词的意思,有的题目则提示了文言文的主要内容。浏览题目有助于同学们初步了解文言文的大致意思。所以,接到课外文言文阅读文段,首先应该快速浏览文段后的题目。

第二步:仔细分析标题。一般而言,课外文言文阅读文段都会给出标题。留意并仔细分析文段的标题。因为大部分标题本身就概括了文言文的主要内容。

第三步:结合注释速读全文。课外文言文阅读文段,对于一些难懂的文言字词一般都会给出注释。这些注释有助于同学们准确理解文言文的主要内容。所以,千万别忽略这些注释,而应结合注释速读全文。另外需要注意的是,在阅读全文的过程中,碰到“拦路虎”千万别停下来苦苦思索,而应继续阅读。总之,速读全文,不求完全第四步:“对症下药”解答问题不同的题型有不同的解题方法。答题时需要根据具体的题型选择对应的答题方法,这样才能事半功倍。

23~28.【答案】诋毁、效法,继承、囚禁、关押、责备、D、C

【解析】(1)①短:诋毁。译文:终于让上官大夫在顷襄王面前说屈原的坏话。

②祖:名词作动词,效法,继承。译文:然而都效法屈原的委婉文辞。

③幽:囚禁,关押。译文:把苏武囚禁起来,放在大地穴里面。

④让:责备。译文:按照常惠所教的话去责备单于。

(2)①之,代词,这些、这样。

②之,结构助词,的。

③以,连词,相当于“而”,表修饰,不译。

④以,介词,在。

故选:D。

(3)A.被动句。译文:军队战败,土地被分割。

B.被动句,“见”表被动。译文:被(匈奴)凌辱后才去死。

C.宾语前置句,应为“以何见汝为”。译文:凭什么见你呢?

D.被动句,“被”表被动。译文:忠诚而被毁谤。

故选:C。

(4)察察,洁白的样子;身之察察,定语后置,应为“察察身”;汶汶,玷辱;皓皓之白,定语后置句,应为“白皓皓”。译文:又有谁能用洁净的身体,蒙受浑浊的外物呢?宁可跳进江水,葬身于江鱼的腹中,又怎能用高尚纯洁的品质,而去蒙受世俗的尘垢呢?

(5)“楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称;然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏”,将宋玉等人不敢直言进谏与屈原的直言进谏形成对比侧面烘托屈原敢于直谏、一身正气的可贵。还写到“其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭”,是侧面表现了屈原的死对楚国的影响,体现了他的价值。

(6)两篇文章都主要运用的是记叙和描写的手法塑造人物,分别展现出屈原和苏武忠君爱国的形象。不同之处在于:甲文侧重于人物对话描写,生动地再现了屈原忠贞不屈,以死保全气节的精神。最后一段司马迁还直接表露出对屈原精神的称赞。既有对其死的悲伤之情的表露,也有“爽然自失”之情。乙文侧重于记叙和描写。“天雨雪,武卧啮雪,与旃毛并咽之,数日不死”,通过对恶劣环境的渲染,表现出苏武忠贞不屈的爱国精神。尾段“武留匈奴凡十九岁,始以强壮出,及还,须发尽白”属于细节描写,展现出出使时间之长,回归之路的坎坷,展现出他的坚毅与忠贞,也流露出作者的赞颂之情。

答案:

(1)①诋毁

②效法,继承

③囚禁,关押

④责备

(2)D

(3)C

(4)又有谁能用洁净的身体,蒙受浑浊的外物呢?宁可跳进江水,葬身于江鱼的腹中,又怎能用高尚纯洁的品质,而去蒙受世俗的尘垢呢?

(5)本段从文学和政治两个方面写了屈原对后世的影响。以宋玉等人效法屈原“从容辞令”却终“莫敢直谏”,侧面烘托屈原敢于直谏、一身正气的可贵(或“与屈原形成对比”),也侧面凸显屈原生死关系楚国存亡,体现其价值和意义。

(6)同:甲乙两文同为史传,都擅长运用描写和记叙,塑造主人公忠君爱国的形象。

异:①甲文侧重运用语言描写,通过屈原与渔父的两次对话刻画其至死不渝、以死明志的高洁之气,尾段更是直抒胸臆,表达了作者对屈原的惋惜与赞叹,也进一步寄托了自身的忧愤,饱含自伤之情。

②乙文则以描写和记叙为主。运用环境描写渲染了苏武幽禁之地条件的恶劣,以此侧面烘托苏武威武不屈、忠君爱国的形象。更以苏武归汉之路的坎坷、留匈奴时间之久等细节,体现出其坚毅的品性,表达了作者对苏武的赞美与敬佩之情。

参考译文:

【甲】 令尹子兰得知屈原怨恨他,非常愤怒,终于让上官大夫在顷襄王面前说屈原的坏话。顷襄王发怒,就放逐了屈原。

屈原到了江滨,披散头发,在水泽边一面走,一面吟咏着。脸色憔悴,形体面貌像枯死的树木一样毫无生气。渔父看见他,便问道:“您不是三闾大夫吗?为什么来到这儿?”屈原说:“整个世界都是混浊的,只有我一人清白;众人都沉醉,只有我一人清醒。因此被放逐。”渔父说:“聪明贤哲的人,不受外界事物的束缚,而能够随着世俗变化。整个世界都混浊,为什么不随大流而且推波助澜呢?众人都沉醉,为什么不吃点酒糟,喝点薄酒?为什么要怀抱美玉一般的品质,却使自己被放逐呢?”屈原说:“我听说,刚洗过头的一定要弹去帽上的灰沙,刚洗过澡的一定要抖掉衣上的尘土。谁能让自己清白的身躯,蒙受外物的污染呢?宁可投入长流的大江而葬身于江鱼的腹中。又哪能使自己高洁的品质,去蒙受世俗的尘垢呢?”于是他写了《怀沙》赋。……因此抱着石头,就自投汨罗江而死。

屈原死了以后,楚国(还)有宋玉、唐勒、景差一些人,都爱好文学,由于擅长写赋受到人们称赞;然而都效法屈原的委婉文辞,始终没有人敢于直谏。从这以后,楚国一天比一天缩小,几十年后,终于被秦国所灭亡。……

太史公说:“我读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,为他的志向不能实现而悲伤。到长沙,经过屈原自沉的地方,未尝不流下眼泪,追怀他的为人。看到贾谊凭吊他的文章,文中又责怪屈原如果凭他的才能去游说诸侯,哪个国家不会容纳,却自己选择了这样的道路!读了《鵩鸟赋》,把生和死等同看待,认为被贬和任用是不重要的,这又使我感到茫茫然失落什么了。”

【乙】 卫律知道苏武终究不可胁迫投降,报告了单于。单于越发想要使他投降,就把苏武囚禁起来,放在大地穴里面,断绝供应,不给他喝的、吃的。天下雪,苏武卧着嚼雪,同毡毛一起吞下充饥,几日不死。匈奴认为这是神在帮他,就把苏武迁移到北海边没有人的地方,让他放牧公羊,公羊生了小羊才能回来。分开他的随从官吏常惠等人,分别投放到另外的地方。苏武迁移到北海后,公家发给的粮食不来,掘野鼠、收草实来吃。拄着汉朝的旄节牧羊,睡觉、起来都拿着,以致系在节上的牦牛尾毛全部脱尽。

……

汉昭帝登位,几年后,匈奴和汉达成和议。汉廷寻求苏武等人,匈奴撒谎说苏武已死。后来汉使者又到匈奴,常惠请求看守他的人同他一起去,在夜晚见到了汉使,原原本本地述说了几年来在匈奴的情况。告诉汉使者要他对单于说:“天子在上林苑中射猎,射得一只大雁,脚上系着帛书,上面说苏武等人在北海。”汉使者万分高兴,按照常惠所教的话去责备单于。单于看着身边的人十分惊讶,对汉使怀有歉意的说:“苏武等人的确还活着。”

单于召集苏武的部下,除了以前已经投降和死亡的,总共跟随苏武回来的有九人。苏武于汉昭帝始元六年春回到长安。……苏武被扣在匈奴共十九年,当初壮年出使,等到回来,胡须头发全都白了。

(1)本题考查文言实词的使用,除了在平时学习中多积累之外,我们还要注意结合句子的上下语境,对实词的意义进行揣测。

(2)本题考查文言虚词的意义与用法。做好这类题,前提是我们必须熟知整个文言句子的含义,还必须熟悉语法。

(3)此题是考查文言文中文言句式知识点。平时学习要多积累一些判断文言文句式的标志性词语,还要熟悉现代语法,才能判断词语的位置发生了怎样的改变。

(4)本题考查文言文翻译的能力,解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,看有无特殊句式,词类的活用,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译出来的句子做适当调整,达到词达句顺。

(5)本题考查分析段落的作用,可结合上下文,通观作者写作思路,正确分析。

(6)本题考查对人物形象以及塑造手法的把握。需结合选段具体内容从表达方式、人物形象、表情达意三点分析两文之不同。

在考试过程中,不少的同学在读完一遍文言文后就开始作答,这种做法是很不正确的。解答文言文题目,应遵循三个步骤:

第一步:初读全文,整体感知,把握大意。要求集中心思,稳住神,快速地浏览一遍。初步明确“什么时间、什么人、什么事、前因后果、谁说了什么话”等等,读懂个大概即可,因为高考作为选拔性的考试,要一遍把它全部读懂,很少人能够办到。

第二步:细读题目,认真研读字、词、句,在这一步阅读中,要根据题干的要求,结合各选项的具体内容,一一落实,理解要求作答的字、词、句、段在文段中的位置,运用课内所学的知识(实词、虚词、活用、句式等),解决完成较为容易的题目。

第三步:再读全文,加深理解。这一步是要解决较难的题目,加深对文意的理解,又纠正前两步中出现的偏差,是一个深入和复核的过程。

29~33.【答案】B、D、D、、

【解析】(1)“以建帝业”大意是“便辅佐帝业”,要连在一起,中间不能断句,排除A。“史臣乃追述功德”中间不能断开,主谓宾齐全,排除D。“编于百王之末”与“厕于秦项之列”是对称结构,应在后面断句,排除C。句意:班固认为汉承继尧运,以此建立帝王功业直至六代,史臣便追述他们的功德,私自作本纪,编排在百王之后,排在秦始皇、项羽之列。太初之后,空缺不录。

故选:B。

(2)D.“指中国古代皇帝去各诸侯国巡游打猎的活动”错误,巡狩是指天子巡行视察诸侯为天子所守的疆土。

故选:D。

(3)D.“班固恃宠而骄”“因骄横跋扈而树敌过多”错误,据原文最后一段“固不教学诸子,诸子多不遵法度,吏人苦之。初,洛阳令种兢尝行,固奴干其车骑,吏椎呼之,奴醉骂,兢大怒,畏宪不敢发,心衔之”可知,原文只是说他对孩子管教不严,他的家奴骄横跋扈。

故选:D。

(4)①“干”,冒犯。“椎”,槌打。“发”,发作。“衔”,怀恨。译文:班固的家奴冒犯他的车骑,官吏吆喝槌打家奴,家奴竟借酒醉大骂,种兢大怒,却因畏惧窦宪而不敢发作,但怀恨在心。

②“卒”,终于;“短”,说坏话;“迁”,放逐。译文:令尹子兰听到屈原怨恨他的话,大发脾气,终于让上官大夫在顷襄王面前说屈原的坏话,顷襄王一听就生了气,便把屈原放逐出去了。

(5)根据原文“固弟超恐固为郡所核考,不能自明,乃驰诣阙上书,得召见,具言固所著述意,而郡亦上其书。显宗甚奇之”可知,班固弟班超恐怕班固被郡吏拷问,自己不能申辩清楚,便立刻赶到朝廷具体说明班固著书的本意,而郡里也送来班固写的书。显宗认为他是个奇才,于是得到释放。

答案:

(1)B

(2)D

(3)D

(4)①班固的家奴冒犯他的车骑,官吏吆喝槌打家奴,家奴竟借酒醉大骂,种兢大怒,却因畏惧窦宪而不敢发作,但怀恨在心。

②令尹子兰听到屈原怨恨他的话,大发脾气,终于让上官大夫在顷襄王面前说屈原的坏话,顷襄王一听就生了气,便把屈原放逐出去了。

(5)①班固的弟弟前往朝廷上书说明班固著书本意。②郡县献上班固所作的史书,得到皇帝的欣赏。

参考译文:

班固字孟坚。九岁时,能作文章诵诗作赋,长大后,便博览古籍,九流百家的言论,没有不作深入研究的。他所掌握的学问不是向某一家某一人学的,不做一句一字的解释,只要指出大意就行了。性情宽宏温和,能容纳他人,不因为才能(出众)自觉高人一等,儒生们都因此敬慕他。

父亲班彪去世后,班固回到故乡。班固因班彪所续的前代史不详尽,便精心钻研,想完成班彪的事业。不久有人给显宗上书,控告班固私自修改撰写国史,天子下诏给班固所在郡郡守,将班固收捕到京兆狱中,将他家的书全部取走。在此之前扶风人苏朗谎称图谶之事,被下狱处死。班固弟班超恐怕班固被郡吏拷问,自己不能申辩清楚,便立刻赶到朝廷上书,受到召见,具体说明班固著书的本意,而郡里也送来班固写的书。显宗认为他是个奇才,便下诏让他到校书部,担任兰台令史,与前睢阳令陈宗、长陵令尹敏、司隶从事孟异共同完成《世祖本纪》。被迁为郎,主持校勘书籍。

班固认为汉承继尧运,以此建立帝王功业直至六代,史臣便追述他们的功德,私自作本纪,编排在百王之后,排在秦始皇、项羽之列。太初之后,空缺不录。因而试探着撰写前记,汇集所闻,编为《汉书》。他潜心钻研二十多年,至建初年间才完成。当时人非常重视此书,学者们无不背诵朗读它。

等到肃宗很喜好文章,班固更加受宠,多次被召入宫中陪读,有时日以继夜。每次出外巡行,班固都有赋颂呈上,朝廷有大事商议时,天子让他诘难公卿,在廷前论辩,赏赐十分优厚。

后来班固因母亲去世而辞官。永元初年,大将军窦宪出征匈奴,任命班固为中护军,参与军务。北单于听说汉军出动,派遣使者叩居延塞,想重温呼韩邪从前和亲的做法,朝见天子,请派大使。窦宪派遣班固代行中郎将事,率数百骑兵与匈奴使者一起出居延塞迎接北单于。此时正赶上南匈奴攻破北匈奴所在地,班固到了私渠海,听说他们发生内乱,便带兵返回。到窦宪败亡时,班固首先受到牵连并被免官。

班固不(注重)管教几个儿子,几个儿子多不遵守法度,让官吏很苦恼。起初,洛阳令种兢曾出行,班固的家奴冒犯他的车骑,官吏吆喝越打家奴,家奴竟借酒醉大骂,种兢大怒,却因畏惧窦宪而不敢发作,但怀恨在心。到窦氏宾客都被逮捕审问时,种兢借机把班固关起来,班固死在狱中。时年六十一岁。天子下诏谴责种兢,作为主谋官吏来治罪。

(1)本题考查学生断句的能力。断句题的总体原则是将初步断句的结果带进原文翻译,通则对,不通则错。具体方法如下:①虚词标志法:句首常有“盖、夫、惟、凡、故”等虚词;句尾标志词有“也、乎、焉、矣、耳”等虚词。②实词标志法:对话、引文常常用“曰”“云”“言”为标志。③修辞标志法:常见的有对偶、排偶、顶真、层递、反复等修辞技巧。④名物标志法:名词和代词常作主语(句首)和宾语(句尾)来断句。⑤结构标志法:有些关联词常常能承前启后,它们前面一般可断句,如“是故、于是、是以、向使”等。

(2)本题考查学生掌握文化常识的能力。主要是基本文化常识的识记考查,也会把文化常识与文意理解结合起来考查。即:文学常识的概念叙述准确,但是结合文中解释的部分与文意不符。因此,考生除了考前浏览复习古代职官表、古代科举制度常识等,还应该注意辨析选项的表述,看是否要结合文意理解。

(3)本题考查学生对文本的理解和分析能力。找出文段中与选项解释相对应的语句,一一对应,叙述或分析的错误只在某一小点,主要是顺序的颠倒、无中生有等。

(4)本题考查学生文言文的翻译能力。首先要熟读全文,领会文意,扣住词语,进行翻译。也可结合前后文,推断词义。翻译完成后,仔细检查。

(5)本题考查学生的概括分析能力。解题时应抓住与题干相关的关键语句,文中如只出现关键词,那还需要改写;如题目要求自己概括,文中重要的句子就必须翻译。答题时一定要按关键点作答。

在考试过程中,不少的同学在读完一遍文言文后就开始作答,这种做法是很不正确的。解答文言文题目,应遵循三个步骤:

第一步:初读全文,整体感知,把握大意。要求集中心思,稳住神,快速地浏览一遍。初步明确“什么时间、什么人、什么事、前因后果、谁说了什么话”等等,读懂个大概即可,因为高考作为选拔性的考试,要一遍把它全部读懂,很少人能够办到。

第二步:细读题目,认真研读字、词、句,在这一步阅读中,要根据题干的要求,结合各选项的具体内容,一一落实,理解要求作答的字、词、句、段在文段中的位置,运用课内所学的知识(实词、虚词、活用、句式等),解决完成较为容易的题目。

第三步:再读全文,加深理解。这一步是要解决较难的题目,加深对文意的理解,又纠正前两步中出现的偏差,是一个深入和复核的过程。

34.【答案】而且诗人自己也有不幸,那中国诗歌定将黯然失色,他却是可以高视阔步的王者

【解析】本段文字主要围绕“国家不幸诗家幸”来讲述很多文人在政治上不得意,因而在文学上取得了突出的成就。

第一处联系前一句“不仅是国家不幸”可以得知此句的形式应为“而且……”,再根据后面所列举的几个文人的遭遇可以得知此句的内容应是说“自身的不幸”。

第二处可以联系后一句“如同夜空最灿烂的星辰宣告缺席”,“夜空”指的是“中国文坛(诗歌)”,“最灿烂的星辰宣告缺席”自然是“黯淡无光”了。

第三处可联系前一句“在‘永贞革新’中,柳宗元是败军之将”和“但在文学领域”可以得知此处写的应是“败军之将”的反面。

答案:

①而且诗人自己也有不幸

②那中国诗歌定将黯然失色

③他却是可以高视阔步的王者

本题考查的是句子的补写。首先明确补写句子的位置,其次根据前后语句确定主语和关键词,最后整理答案。

答好语句补写题的关键词:

1.阅读:语句补写题虽说考的主要是语言连贯能力,但首先应是阅读能力。

2.推导:一是据上下文逻辑的发展推导出所补写语句的内容,做到内容上扣得紧;二是由与上下文相关词语、句式的照应推导出所补写语句的句式及形式上的衔接语,做到形式上接得上。

3.检查:检查补写后内容是否符合题干要求、语言是否连贯、有无语病、是否简洁等。要防止草率审题,盲目机械地答题,如果发现问题要及时纠错。最好在写好后带入原文读一读,看看是否真的连贯、贴切、严密。

第2页,共2页

第1页,共1页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题(本大题共4小题,共12.0分)

下列加点字注音全部正确的一组是( )

A. 属(shǔ)草稿 惨怛(dá) 帝喾(kù) 靡(mǐ)不毕见

B. 餔(pǔ)其糟 蝉蜕(tuì) 滋垢(gòu) 浊(zhuó)秽

C. 啜(chuò)其醨 皭(jiào)然 既绌(chù) 温蠖(hù)

D. 被(pī)发 憔(qiáo)悴 濯淖(nào) 罹(lí)难

下列加点词的解释,有误的一项是( )

A. 出则接遇宾客 遇:遇到 B. 平伐其功 伐:夸耀

C. 明道德之广崇 明:阐明 D. 使使如秦受地 如:到,去

下列句子中,加点词语的意义与现代汉语中的意义相同的一项是( )

A. 设诡辩于怀王之宠姬郑袖 B. 颜色憔悴,形容枯槁

C. 皆祖屈原之从容辞令 D. 推此志也,虽与日月争光可也

下列各组句子中加点词语的意义和用法相同的一项是( )

A. ①屈平之作《离骚》②邪曲之害公也

B. ①入则与王图议国事,以出号令②以浮游尘埃之外

C. ①顷襄王怒而迁之②皭然泥而不滓者也

D. ①战于蓝田②使于齐,顾反

二、文言文阅读(本大题共29小题,共100.0分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。博闻强志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。王甚任之。

其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之,乃令张仪佯去秦,厚币委质事楚,曰:“秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商、於之地六百里。”楚怀王贪而信张仪,遂绝齐,使使如秦受地。张仪诈之曰:“仪与王约六里,不闻六百里。”楚使怒去,归告怀王。怀王怒,大兴师伐秦。秦发兵击之,大破楚师于丹、淅,斩首八万,虏楚将屈匄,遂取楚之汉中地。怀王乃悉发国中兵以深入击秦,战于蓝田。魏闻之,袭楚至邓。楚兵惧,自秦归。而齐竟怒不救楚,楚大困。明年,秦割汉中地与楚以和。楚王曰:“不愿得地,愿得张仪而甘心焉。”张仪闻,乃曰:“以一仪而当汉中地,臣请往如楚。” 。是时屈平既疏,不复在位,使于齐,顾反,谏怀王曰:“何不杀张仪?”怀王悔,追张仪不及。

时秦昭王与楚婚,欲与怀王会。怀王欲行,屈平曰:“秦,虎狼之国,不可信,不如毋行。”怀王稚子子兰劝王行:“奈何绝秦欢!”怀王卒行。入武关,秦伏兵绝其后,困留怀王,以求割地。怀王怒,不听。

令尹子兰卒使上官大夫短屈原于顷襄王,顷襄王怒而迁之。

(选自《史记》,有删改)

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 ______

A.如楚/又因厚币用事者/臣靳尚而设诡辩于/怀王之宠姬郑袖/怀王竟听/郑袖复释去张仪

B.如楚/又因厚币用事者臣靳尚/而设诡辩于怀王之宠姬郑袖/怀王竟听郑袖/复释去张仪

C.如楚又因/厚币用事者/臣靳尚而设诡辩于/怀王之宠姬郑袖/怀王竟听郑袖/复释去张仪

D.如楚/又因厚币用事者臣靳尚/而设诡辩于/怀王之宠姬郑袖/怀王竟听/郑袖复释去张仪

下列对文中加点词语的相关内容的表述,不正确的一项是 ______

A.古人的“名”,成年时取,供朋友称呼。古人的名和字一般在意义上都存在一定的联系;或意思相近,如屈原,名平,字原;或意思相反,如韩愈,名愈,字退之。

B.“左徒”,周朝楚国特有的官名,《史记》记载屈原曾任左徒,后人亦以左徒作为屈原的别称。

C.“诸侯”,古代帝王分封的各国国君,规定要服从王命,定期朝贡述职。

D.“大夫”,职官等级名。夏、商、周时,官分卿、大夫、士三级;大夫又分上、中、下三等。后世常以大夫作为对有官位者的通称。

下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 ______

A.屈原博闻强志,明于治乱,娴于辞令,为人刚直不阿,却因此招来祸患。

B.秦昭王派张仪前往楚国,目的是破坏齐楚联盟,为进攻楚国扫清障碍。

C.汉中失守之后,楚怀王调动军队深入秦地作战,魏国趁机偷袭楚国。

D.令尹子兰劝楚王前往秦国,不要拒绝秦王的美意,楚王不顾屈原的反对前往秦国。

把下面的句子翻译成现代汉语。

①亡走赵,赵不内。复之秦,竟死于秦而归葬。

②伏清白以死直兮,固前圣之所厚。(屈原《离骚》)

阅读下列选文,完成题目。

甲 屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不餔其糟而啜其縭?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳。又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?”乃作《怀沙》之赋。于是怀石,遂自投汨罗以死。

乙 屈原仕楚为三闾大夫,楚襄王无德,佞臣靳尚有宠,楚国不治。屈原忧之,谏襄王,请斥靳尚,王不听,原极谏,其徒宋玉止之曰:“夫君子之心也,修乎已不病乎人,晦其用不曜於众,时来则应,物来则济。应时而不谋己,济物而不务功,是以惠无所归,怨无所集。今王方眩于佞口,酣於乱政,楚国之人,皆贪靳尚之贵而响随之。大夫乃子孑然挈其忠信,而叫課其中,言不从、国不治,徒彰乎彼非我是,此贾仇而钓祸也。”原曰:“吾闻君子处必孝悌、仕必忠信,得其志虽死犹生,不得其志虽生犹死。”谏不止。靳尚怨之,谗於王而逐之。

原彷徨湘滨,歌吟悲伤。宋玉复喻之曰:“始大夫孑孑然挈忠信,而叫噪于群佞之中,玉为大夫危之,而言之旧矣。大夫不能从,今胡悲耶?岂爵禄是思、国坏是念耶?”原日:非也,悲夫忠信不用、楚国不治也。”玉曰:“始大夫以为死孝悌忠信也,又何悲乎?且大夫貌容形骸,非大夫之有也,美不能丑之,丑不能美之,长不能短,短不能长,强壮不能旭弱之,旭弱不乱强壮之。病不能排,死不能留,形骸似乎我者也,而我非可专一一身。尚若此乃欲使楚人之国由我理,大夫之惑亦甚矣!夫君子寄形以处世,虚心以应物,无邪无正、无是无非、无善无恶、无功无罪,虚乎心,虽桀纣蹻跖非罪也;孝乎心,虽尧舜夔契非功也。则大夫之忠信、靳尚之邪佞,孰分其是非耶?无所分别,则忠信邪佞一也。有所分则分者,自妄也。而大夫离真以袭妄、恃己以黜人,不待王之弃逐,而大夫自弃矣。今求乎忠信而得乎忠信,而又悲之,而不能自止,所谓兼失其妄心者也。玉闻上达节、中守节、下失节,夫虚其心而远於有为者,达节也;存其心而分是非者,守节也;得其所分又悲而挠之者,失节也。”原不达,竟沈汨罗而死。

《无能子,卷中 宋玉说第七》

下列选项中加点字解释不正确的一项是 ______

A.楚国不治 治理得好、安定

B.此贾仇而钓祸也 招致

C.大夫之惑亦甚矣 糊涂

D.得其所分又悲而挠之者 阻止

下列选项中不存在通假字的一项是 ______

A.被发行吟泽畔

B.宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳

C.徒彰乎彼非我是

D.竟沈汨罗而死

下列选项中不存在词类活用现象的一项是 ______

A.何故怀瑾握瑜

B.修乎己不病乎人

C.皆贪靳尚之贵而响随之

D.宋玉复喻之曰

下列选项中不存在古今异义的一项是 ______

A.屈原至于江滨

B.颜色憔悴

C.形容枯槁

D.存其心而分是非者

下列选项中特殊句式类型不同的一项是 ______

A.是以见放

B.人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎

C.今王方眩于佞口

D.悲夫忠信不用、楚国不治也

下列加点字意义和用法相同的一项是 ______

A.众人皆醉而我独醒 谗於王而逐之

B.乃作《怀沙》之赋 尚若此乃欲使楚人之国由我理

C.而自令见放为 何以汝为见

D.又安能以皓皓之白 始大夫以为死孝悌忠信也

下列句子存在几种特殊句式类型(如有倒装句式需进一步细分)?对此判断正确的一项是 ______

始大夫孑孑然挈忠信,而叫噪于群佞之中,玉为大夫危之,而言之旧矣。大夫不能从,今胡悲耶?岂爵禄是思、国坏是念耶?

A.1类

B.2类

C.3类

D.4类

乙文第二段中关于宋玉劝谏屈原的内容下列分析不正确的一项是 ______ 。

A.文中宋玉用人对自己身体的美丑强弱都不能任自己控制安排类比说理,论述屈原欲在治理楚国上一践己愿的困难。

B.文中列举桀、纣、踽、跖、尧舜、夔、契等历史,上有名的人物,通过对比论证的手法论述“虚心应物”的重要性。

C.第二段宋玉对屈原的劝谏层层深入,思路清晰,明确分析了屈原的错误:“欲使楚人之国由我”“有所分”“失节”。

D.从宋玉对屈原的劝谏内容中可以看出宋玉深受道家思想的影响,他对儒家积极入世的思想是持反对态度的。

甲文中的“ ______ ”(用原文回答)可以看作是对乙文第一段划横线句内容的概括。

甲文中的渔父与乙文第一段中的宋玉对屈原处境的建议有何不同?屈原对此的回答其着重点分别是什么?

阅读下文,完成下面小题。

屈原既绌。其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之。乃令张仪详去秦,厚币委质事楚,曰:“秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商、於之地六百里。”楚怀王贪而信张仪,遂绝齐,使使如秦受地。张仪诈之曰:“仪与王约六里,不闻六百里。”楚使怒去,归告怀王。怀王怒,大兴师伐秦。秦发兵击之,大破楚师于丹、淅,斩首八万,虏楚将屈匄,遂取楚之汉中地。怀王乃悉发国中兵,以深入击秦,战于蓝田。魏闻之,袭楚至邓。楚兵惧,自秦归。而齐竟怒,不救楚,楚大困。

明年,秦割汉中地与楚以和。楚王曰:“不愿得地,愿得张仪而甘心焉。”张仪闻,乃曰:“以一仪而当汉中地,臣请往如楚。”如楚,又因厚币用事者臣靳尚,而设诡辩于怀王之宠姬郑袖。怀王竟听郑袖,复释去张仪。是时屈原既疏,不复在位,使于齐,顾反,谏怀王曰:“何不杀张仪?”怀王悔,追张仪,不及。

其后,诸侯共击楚,大破之,杀其将唐眜。

时秦昭王与楚婚,欲与怀王会。怀王欲行,屈平曰:“秦,虎狼之国,不可信,不如毋行。”怀王稚子子兰劝王行:“奈何绝秦欢!”怀王卒行。入武关,秦伏兵绝其后,因留怀王,以求割地。怀王怒,不听。亡走赵,赵不内。复之秦,竟死于秦而归葬。

长子顷襄王立,以其弟子兰为令尹。楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也。屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反。 其存君兴国,而欲反复之,一篇之中,三致志焉。然终无可奈何,故不可以反。卒以此见怀王之终不悟也。人君无愚智贤不肖,莫不欲求忠以自为,举贤以自佐。 怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪,疏屈平而信上官大夫、令尹子兰,兵挫地削,亡其六郡,身客死于秦,为天下笑,此不知人之祸也。……

令尹子兰闻之,大怒。卒使上官大夫短屈原于顷襄王。顷襄王怒而迁之。

屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世皆浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳。又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?”乃作《怀沙》之赋。……于是怀石,遂自投汨罗以死。

(节选自《屈原列传》)

解释下列加点字。

①屈原既绌 ______

②而设诡辩于怀王之宠姬郑袖 ______

③时秦昭王与楚婚 ______

④形容枯槁 ______

下列各项中,不含通假字的一项是 ______

A.“离骚”者,犹离忧也

B.屈平属草稿未定

C.其后秦欲伐齐,齐与楚从亲

D.亡走赵,赵不内

用现代汉语翻译下列句子。

冀幸君之一悟,俗之一改也。

《屈原列传》在评价《离骚》时着墨甚多,试分析作者这样写的用意。

【甲】①令尹子兰闻之,大怒。卒使上官大夫短屈原于顷襄王。顷襄王怒而迁之。

②屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世皆浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。 ?”乃作《怀沙》之赋。于是怀石,遂自投汨罗以死。

③屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称。然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏。其后楚日以削,数十年竟为秦所灭。……

④太史公曰:“余读《离骚》、《天问》、《招魂》、《哀郢》,悲其志。适长沙,过屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材游诸侯,何国不容,而自令若是!读《鵩鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”

(节选自《史记 屈原贾生列传》)

【乙】①律知武终不可胁,白单于。单于愈益欲降之。乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪,与旃毛并咽之,数日不死。匈奴以为神。乃徙武北海上无人处,使牧羝,羝乳乃得归。别其官属常惠等各置他所。武既至海上,廪食不至,掘野鼠去屮实而食之。仗汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。

……

②昭帝即位,数年,匈奴与汉和亲。汉求武等,匈奴诡言武死。后汉使复至匈奴,常惠请其守者与俱,得夜见汉使,具自陈道。教使者谓单于,言天子射上林中,得雁,足有系帛书,言武等在某泽中。使者大喜,如惠语以让单于。单于视左右而惊,谢汉使曰:“武等实在。”

③单于召会武官属,前以降及物故,凡随武还者九人。武以始元六年春至京师。武留匈奴凡十九岁,始以强壮出,及还,须发尽白。

(节选自《汉书 李广苏建传》)

写出下列加点词在句中的意思。

①卒使上官大夫短屈原于顷襄王 ______

②然皆祖屈原之从容辞令 ______

③乃幽武置大窖中 ______

④如惠语以让单于 ______

对下列加点词的用法和意思判断正确的一项 ______ 。

①楚有宋玉、唐勒、景差之徒者 ②请毕今日之欢

③其后楚日以削 ④武以始元六年春至京师

A.①与②相同,③与④相同

B.①与②不相同,③与④相同

C.①与②相同,③与④不相同

D.①与②不相同,③与④不相同

下列句子中句式特点不同于其他三项的是 ______ 。

A.兵挫地削

B.见犯乃死

C.何以汝为见

D.忠而被谤

把甲文第②段的画线句翻译成现代汉语。

人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?

分析甲文第③段的作用。

请结合选文,从表达方式的角度,比较甲乙两文在人物形象塑造和表情达意上的异同。

阅读下面的文言文,完成下列各题。

(班)固字孟坚。年九岁,能属文诵诗赋。及长,遂博贯载籍,九流百家之言,无不穷究。所学无常师,不为章句,举大义而已。性宽和容众,不以才能高人,诸儒以此慕之。

父彪卒,归乡里。固以彪所续前史未详,乃潜精研思,欲就其业。既而有人上书显宗,告固私改作国史者,有诏下郡,收固系京兆狱,尽取其家书。先是扶风人苏朗伪言图谶事,下狱死。固弟超恐固为郡所核考,不能自明,乃驰诣阙上书,得召见,具言固所著述意,而郡亦上其书。显宗甚奇之,召诣校书部,除兰台令史,与前睢阳令陈宗、长陵令尹敏、司隶从事孟异共成《世祖本纪》。迁为郎,典校秘书。

固以为汉绍尧运以建帝业至于六世史臣乃追述功德私作本纪编于百王之末厕于秦项之列大初以后阙而不录探撰前记,缀集所闻,以为《汉书》。潜精积思二十余年,至建初中乃成。当世甚重其书,学者莫不讽诵焉。

及肃宗雅好文章,固愈得幸,数入读书禁中,或连日继夜。每行巡狩,辄献上赋颂,朝廷有大议,使难问公卿,辩论于前,赏赐恩宠甚渥。

固后以母丧去官。永元初,大将军窦宪出征匈奴,以固为中护军,与参议。北单于闻汉军出,遣使款居延塞,欲修呼韩邪故事,朝见天子,请大使。宪上遣固行中郎将事,将数百骑与虏使俱出居延塞迎之。会南匈奴掩破北庭,固至私渠海,闻虏中乱,引还。及窦宪败,固先坐免官。

固不教学诸子,诸子多不遵法度,吏人苦之。初,洛阳令种兢尝行, 及窦氏宾客皆逮考,兢因此捕系固,遂死狱中。时年六十一。诏以谴责兢,抵主者吏罪。

(选自《后汉书 班固传》,有删节)

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 ______

A.固以为汉绍尧运以建/帝业至于六世/史臣乃追述功德/私作本纪/编于百王之末/厕于秦项之列/大初以后/阙而不录/

B.固以为汉绍尧运/以建帝业/至于六世/史臣乃追述功德/私作本纪/编于百王之末/厕于秦项之列/大初以后/阙而不录/

C.固以为汉绍尧运/以建帝业/至于六世/史臣乃追述功德/私作本纪/编于百王之末厕/于秦项之列大初以后/阙而不录/

D.固以为汉绍尧运/以建帝业/至于六世史/臣乃追述功德/私作本纪/编于百王之末/厕于秦项之列/大初以后/阙而不录/

对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是 ______

A.九流:古代对儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家等九个学术流派的总称。

B.图谶:“谶”是一种神秘预言,是神预示人间吉凶祸福的启示和隐语,常附有图,故又称为“图谶”。

C.禁中:也作“禁内”,是封建帝王所居的宫苑。因宫中禁卫森严,不许人随便进出,故称“禁中”。

D.巡狩:指中国古代皇帝去各诸侯国巡游打猎的活动,在这篇文章中指的是肃宗皇帝外出游玩打猎。

下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 ______

A.班固早慧博学,为人谦和。他少年时便显露才华,随着年龄增长,学识日益广博,却不拘泥词句,性情宽容,和儒生们关系和谐。

B.班固继承父志,因书获罪。他在父亲去世后潜心研究历史,想要完成父亲未完成的事业,却被人举报遭遇了牢狱之灾。

C.班固时运不济,命途多舛。出征匈奴时窦宪派班固迎接北单于使臣,恰逢匈奴内乱,班固无功而返,后因窦宪败亡而受牵连免官。

D.班固恃宠而骄,终受其害。他因文章受到肃宗皇帝宠爱,和大将军窦宪关系密切,因骄横跋扈而树敌过多,最终去官遇害。

把下面的句子翻译成现代汉语。

①固奴干其车骑,吏椎呼之,奴醉骂,兢大怒,畏宪不敢发,心衔之。

②令尹子兰闻之,大怒,卒使上官大夫短屈原于顷襄王,顷襄王怒而迁之。

班固因续前史而被抓入狱,为什么得以释放?简要概括。

三、语言表达(本大题共1小题,共15.0分)

在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

前人说:国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工。此语当然有理,不过,在过去的时代里,不仅是国家不幸,______,才能写出血泪交融、与苍生息息相通的诗文。如果屈原得意于庙堂之上,李白沦为供奉之臣,杜甫也居画屋高楼之中,______,如同夜空最灿烂的星辰宣告缺席一样。柳宗元在政治上遭遇失败,生活上也坎坷困顿,但令他的政敌所始料不及的是,生活底层的陷阱与荆棘造就的却是中唐第一流的哲学家、思想家、散文家和诗人。在“永贞革新”中,柳宗元是败军之将;但在文学领域,______。在中国的诗歌史与散文史上,他都留下了浓墨重彩的一笔。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】A.“属草稿”中的“属”应读作“zhǔ”;

B.“餔其糟”中的“餔”应读作“bū”;

C.“温蠖”中的“蠖”应读作“huò”;

D.正确。

故选:D。

本题主要考查识记并辨析现代汉语中常见汉字的读音的能力。解答本题时,要结合平时所积累字音知识及相关技巧进行辨析,尤其是对多音字的辨析,要结合词义、词性进行。

注意常见多音字、形似字的读音,侧重两个方面:

(1)容易读错的字,包括形近而音不同的字和声旁已不代表读音的字;

(2)多音多义字,音随义移。对多音字的把握,掌握“音随意转”的原则:①注意从词语含义上区别;②注意从词性上区别;③注意通过书面语与口头语的不同记忆;④注意记少不记多;⑤记住一下常考的字音。吃不准的情况下,可多考虑从词语具体意义以及词语的词性角度入手解决问题。

2.【答案】A

【解析】A.对外接待宾客,应酬诸侯。遇:接待。

故选:A。

本题考查课内的文言实词,重在平时的积累与识记。

文言实词解题技巧:

1.语境推断法。文言实词绝大部分是一词多义的,且词义是不定项的,我们可以结合上下文来判定实词的含义,因为上下文语境是相对稳定的,语境可以帮助我们确定词义。

2.课文迁移法。试题中出现的一些实词解释,课文中大多出现过,可联系课文相应迁移。

3.语法分析法。根据汉语语法知识,主语、宾语大多是由名词、代词充当,谓语大多是由形容词、动词充当,定语多由名词、代词、形容词充当,状语多由副词充当。因此可以根据词在句中的语法地位来推断它的词性,进而推知它的词义。

4.代入检验法。对于选择、判断类的词语解释题,最简单的莫过于将所给的义项放入各自的具体语境中去贯通文意,解释准确而无滞碍之处者即为正确答案。

3.【答案】D

【解析】A.“诡辩”,古义是“假话”名词;今义是“无理狡辩”,动词;古今异义。

B.“颜色”,古义是“脸色”;今义是“色彩“;古今异义。

C.“从容”,古义是“委婉得体”;今义是“举止行动不慌不忙”;古今异义。

D.“日月”古今同义,都是“太阳和月亮”的意思。

故选:D。

本题考查学生对古今异义词的理解能力。对于古今异义词,我们利用朗读时语音的不同或停顿来推断,也可以结合上下文语境来推动。

对于容易混淆的古今同形异义的双音节词语,如能掌握一定的方法辨析它们,不仅有利于确切地理解句意和文意,也有利于提高古诗文阅读能力。

一、利用朗读时语音的不同或停顿

汉字是形音义的结合体,词是音义结合的产物。所有的词都以具体的词义作为它的内容,都以规定的语音作为它的外在形式。因此,一个词的词义和语音之间是有一定的关联的。一个词它的语音不同,这个词所表示的词义也必然会有所不同。所以,我们可以通过朗读时语音的不同来判断词义间的差异。

二、结合上下文语境

任何事物都不是孤立存在的,它与它周围的事物必然会有所联系。词语也一样。因为词义不是单一的,它具有多义性,但当这个词语放到具体的语句中时,它的意义大都会单一化。因此,在具体的语句中,一个词的确切意义,往往需要根据该词出现的上下文语境来辨析。词、短语、句子等在语段中出现时,它前面或后面出现的其他语言单位都是该单位的上下文语境。

4.【答案】A

【解析】A.都是结构助词,用于主谓之间,取消句子的独立性。

B.第一个,连词,表目的;第二个,连词,表结果,因而。

C.第一个,连词,表顺承;第二个,连词,表转折。

D.第一个,介词,在;第二个,介词,到。

故选:A。

本题考查文言虚词的意义和用法。结合句子的意思以及加点虚词在句中充当的成分作答。

虚词的辨析方法如下:

一、关注词性差异。“焉”有时作为代词,有时作为兼词。

二、把握位置不同。很多虚词的用法和意义都会随其在句中位置的改变而改变,明确这一点,不仅能在学习的时候做到纲举目张,事半功倍,答题时也能给我们提供一个更为清晰而高效的思路。

三、理解用法本质。应该说大多数虚词的用法都是比较容易理解的,只要多积累,多总结,熟练掌握并不难,但对其中一些虚词的重要用法,如果没有准确、深刻的认识,只看表象而抓不住其本质特征,便很容易在做题时丢分。

四、结合具体语境。考试答题时,面对试卷中陌生的语段,我们一定要根据“词不离句、句不离段”的原则,结合具体语境,在准确理解句意的基础上判断相应虚词的用法和意义,切不可机械、盲目。

5~8.【答案】B、A、B、

【解析】(1)本题中,“用事者臣”修饰“靳尚”,中间不能断开,据此排除AC;“怀王竟听郑袖”中,“郑袖”作“听”的宾语,中间不能断开,据此排除D。译文:到楚国后,(张仪)又凭借丰厚的财物贿赂楚国当权大臣靳尚,又用诡计拉拢楚怀王的宠妃郑袖。楚怀王竟然听信了郑袖的话,又放走了张仪。

故选:B。

(2)A.“成年时取,供朋友称呼”错。古人的“名”,幼年时由父母所起,供长辈和自己称呼。

故选:A。

(3)B.“秦昭王”“为进攻楚国扫清障碍”错。本文第二自然段说到“其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之,乃令张仪佯去秦,厚币委质事楚”,由此可知,派张仪前往楚国的是“秦惠王”,而非“秦昭王”,目的是破坏齐楚联盟,为进攻“齐国”扫清障碍。

故选:B。

(4)①亡:逃走;“内”同“纳”,接纳;之:到;竟:最终。译文:(楚怀王)逃到赵国,赵国不接纳。又回到秦国,最终死在秦国,尸体被运回(楚国)安葬。

②伏:保持;死直:为正道而死;固:本来;厚:推崇。译文:保持清白而献身正道,本来是古代圣贤所推崇的。

答案:

(1)B

(2)A

(3)B

(4)①(楚怀王)逃到赵国,赵国不接纳。又回到秦国,最终死在秦国,尸体被运回(楚国)安葬。

②保持清白而献身正道,本来是古代圣贤所推崇的。

参考译文:

屈原,名字叫平,是楚王的同族。(他)担任楚怀王的左徒。(他)见闻广博,记忆力强,明白国家安定与动乱的道理,熟习(外交)应对的言辞。在国内,同楚王计议、筹划国家大事,发出号令;在国外,接待宾客,应酬答对各国诸侯。楚王很信任他。

这以后秦国想进攻齐国,齐国与楚国有合纵的盟约,秦惠王为此担忧,便派张仪假装离开泰国,(张仪)拿着丰厚的财物呈献给楚国,表示愿意侍奉楚王,说:“秦国很憎恨齐国,而齐国同楚国有合纵的盟约,如果楚国真能同齐国断绝外交关系,秦国愿意献上商、於一带六百里的土地。”楚怀王贪图土地就相信了张仪,于是同齐国断交,派使者到泰国接受(秦国允诺割让的)土地。张仪欺骗楚国使者说:“我同楚王约定的是六里的土地,没听说给六百里。”楚国使者生气地离开,回去报告给楚怀王。楚怀王很生气,便大规模兴兵去攻打泰国。秦国派兵迎击楚国军队,在丹水、淅水把楚军打得大败,斩杀八万人,俘获楚国大将屈匄,于是夺取楚国汉中一带的土地。楚怀王于是就调动全国军队来深入进攻泰国,在蓝田开战。魏国听说这消息,偷袭楚国一直攻打到邓地,楚军害怕了,从秦国撤回。但是齐国始终愤恨(楚国断交),不援救楚国,楚国处境十分艰难。第二年,秦国割还汉中一带的土地来同楚国讲和。楚怀王说:“不愿得到土地,希望得到张仪就称心了。”张仪听说后,就(对秦王)说:“用一个张仪可抵汉中一带的土地,臣请求前往楚国。”到楚国后,(张仪)又凭借丰厚的财物贿赂楚国当权大臣靳尚,又用诡计拉拢楚怀王的宠妃郑袖。楚怀王竟然听信了郑袖的话,又放走了张仪。这时屈原已被疏远,不在朝廷担任官职,出使到齐国,回来后,劝该楚怀王说:“为什么不杀了张仪?”楚怀王后悔了,派人追赶张仪,没有追上。

这时秦昭王和楚国结为姻亲,想要同楚怀王会面。楚怀王打算去,屈原说:“泰国是虎狼一样的国家,不可以相信,不如不去。”楚怀王的小儿子子兰劝楚怀王去:“为什么要断绝和泰国的友好关系呢?”楚怀王最终去了(秦国)。(楚怀王)进入武关后,秦国的伏兵裁断了他归楚的道路,趁机扣留楚怀王来要求楚国割让土地。楚怀王很生气,不答应。(楚怀王)逃到赵国,赵国不接纳。又回到秦国,最终死在秦国,尸体被运回(楚国)安葬。

令尹子兰最终派上官大夫在顷襄王面前诋毁屈原,顷襄王听了很生气,把屈原放逐了。

(1)本题考查文言断句。解答该题可以根据文意、虚词和结构判断。

(2)本题考查识记古代文化常识,答题的关键在于平时的积累与识记。

(3)本题考查归纳内容要点、概括中心意思的能力,注意将选项与原文作细致比较。

(4)本题考查文言文翻译的能力,解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,看有无特殊句式,词类的活用,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译出来的句子做适当调整,达到词达句顺。

在考试过程中,不少的同学在读完一遍文言文后就开始作答,这种做法是很不正确的。解答文言文题目,应遵循三个步骤:

第一步:初读全文,整体感知,把握大意。要求集中心思,稳住神,快速地浏览一遍。初步明确“什么时间、什么人、什么事、前因后果、谁说了什么话”等等,读懂个大概即可,因为高考作为选拔性的考试,要一遍把它全部读懂,很少人能够办到。

第二步:细读题目,认真研读字、词、句,在这一步阅读中,要根据题干的要求,结合各选项的具体内容,一一落实,理解要求作答的字、词、句、段在文段中的位置,运用课内所学的知识(实词、虚词、活用、句式等),解决完成较为容易的题目。

第三步:再读全文,加深理解。这一步是要解决较难的题目,加深对文意的理解,又纠正前两步中出现的偏差,是一个深入和复核的过程。

9~18.【答案】D、C、A、D、B、C、C、D、举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放、

【解析】(1)D.“挠”在句中意为悲伤烦恼。句意:得到所念想的结果又感到悲伤烦恼。

故选D。

(2)A.“被”通“披”,披散。句意:披散头发,在水泽边一面走,一面吟咏着。

B.“常”通“长”,长长的。句意:宁可投入长流的大江而葬身于江鱼的腹中。

D.“沈”通“沉”,投江。句意:结果投汨罗江而自杀了。

故选C。

(3)B.“病”,名词作动词,针对;句意:应当是修炼自己的品性而不去针对别人。

C.“贵”形容词作名词,权势、权贵。句意:都贪图靳尚的权贵而追随于他。

D.“喻”,动词的使用用法,使……明白、了解。句意:宋玉又劝他说。

故选A。

(4)A.“至于”,古义为走到、到达,今义为表示程度、范围或表示另提一件事。句意:屈原走到江边。

B.“颜色”,古义指脸色,今义指色彩、颜料。句意:神色憔悴。

C.“形容”,古义指身体样貌,今义指传达一种观念、印象或对某些无形事物之性质及特色的了解,或描述。句意:形体面貌像枯死的树木一样毫无生气。

D.“是非”,古今义都指是非对错。句意:存有为心思而明辨是非。

故选D。

(5)A.被动句,“见”表被动。句意:因此被流放。

B.定语后置句,正常语序为“人又谁能以察察之身”。句意:谁能让自己清白的身躯,蒙受外物的污染呢?

C.被动句,“于”表被动。句意:现在楚王正被花言巧语所迷惑。

D.被动句,“不用”表示“不见用”。句意:我的悲伤源自忠诚美德的不见用,来自楚国的混乱不治。

故选B。

(6)A.第一个“而”表转折;第二个“而”表承接。句意:世上众人都醉了,可是只有我醒着/向楚王说了坏话,屈原因此遭受了流放。

B.第一个“乃”,表顺承,于是;第二个“乃”,表转折,反而。句意:于是写出了《怀沙》这首赋词/又怎么能反而去实现治理楚国混乱的宏愿。

C.第一个“为”,表疑问,呢;第二个“为”,表疑问,呢。句意:却使自己被放逐呢/我为什么要见你呢。

D.第一个“以”,用;第二个“以”,把、拿。句意:又哪能用自己高洁的品质/当初大夫您可以为捍卫孝悌、忠信的品德而抱赴死之心。

故选C。

(7)句意:当初大夫你独自怀着满腔忠诚,在奸邪的群臣中大声疾呼,我十分为大夫担心,这件事已经过去了。当初您既不肯听从我的劝告,那为什么现在会觉得伤心呢?难道是为了失去的爵位俸禄或者是留恋故乡旧土?

“而叫噪于群侫之中”是状语后置句,应为“而于群侫之中叫噪”。句意为:在奸邪的群臣中大声疾呼。

“大夫不能从”为省略句,省略了“从”的宾语“吾言”。句意为:当初您既不肯听从我的劝告。

“岂爵禄是思、国坏是念耶”是宾语前置句,应为“岂思爵禄、念国坏耶”。句意为:难道是为了失去的爵位俸禄或者是留恋故乡旧土。

故选C。

(8)D.“对儒家积极入世的思想是持反对态度的”说法有误。文中并没有宋玉对于积极入世这一做法的反对态度,他批判的是屈原不能达到心灵的虚静状态,前期对于无法实现的事知其不可而为之,后期失败后又不能超脱于心,跟耿于怀的心理。

故选D。

(9)乙文画线句句意为:楚国的人,都贪图靳尚的权贵而追随于他。大夫您却独自凭借满腔的忠信而唱着反调,结果是你的话得不到听从,国家仍旧混乱不治。这句话是对屈原不随波逐流状态最终不被统治者认可的描写。

甲文中体现屈原思想的语句主要有“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放”“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳。又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?”其中,“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放”意思是整个世界都是混浊的,只有我一人清白;众人都沉醉,只有我一人清醒。因此被放逐。这句话同样体现了屈原不随波逐流的心态。

故填:举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。

(10)甲文中,渔父对屈原的建议是“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不餔其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”意思是让屈原随波逐流,做多数人而不做那个少数人。对此,屈原的回应是“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳。又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?”重点是“宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳”,也不能让自己“受物之汶汶者”“蒙世之温蠖”,也就是宁愿以死保全自己的清白,也不能跟世人同流合污。

乙文第一段中,宋玉的建议是“夫君子之心也,修乎己不病乎人,晦其用不曜於众,时来则应,物来则济。……此贾仇而钓祸也”,意思是:君子所想的,应当是修炼自己的品性而不去针对别人,隐藏自己的才能而不炫耀于众人,当时机合适时就去顺应,当变化发生时便尽力去促成。这种对时机的顺应不是为自己打算,促成事物的成功也不是贪图功劳。所以君子处世得不到什么好处,也不招别人的怨恨。现在楚王正被花言巧语所迷惑,甘心陷于混乱的政局之中。楚国的人,都贪图靳尚的权贵而追随于他。大夫您却独自凭借满腔的忠信而唱着反调,结果是你的话得不到听从,国家仍旧混乱不治,白白地去挑明彼此间的是是非非,这分明是在拉仇恨而找祸害呀。宋玉的建议遵循了道家思想,认为自己的治世思想不被认可时,就修炼自己、隐藏自己,也就是保持隐士的态度。对此,屈原的回应是“吾闻君子处必孝悌、仕必忠信,得其志虽死犹生,不得其志虽生犹死”,意思是:我听说君子在家定要做到孝顺父母、兄弟友爱,到朝廷做官定要忠诚于君王。能够实现此志向,则人虽死去仍活在人们心里;不能实现志向,则虽然活着却像死去一样无声无息。屈原的回应充分体现了儒家“知其不可而为之”“积极入世”的态度,强调“忠诚于君王”“实现志向”。

答案:

(1)D

(2)C

(3)A

(4)D

(5)B

(6)C

(7)C

(8)D

(9)举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放

(10)甲文中渔父建议屈原随波逐流,屈原的回应是宁愿以死保全自己的清白,也不能跟世人同流合污。乙文第一段中宋玉的建议体现了道家思想,认为才华无法实现时就做一个隐士,对此屈原以知其不可而为之、积极入世实现志向反驳他。

参考译文:

甲

屈原到了江滨,披散头发,在水泽边一面走,一面吟咏着。脸色憔悴,形体面貌像枯死的树木一样毫无生气。渔父看见他,便问道:“您不是三闾大夫吗?为什么来到这儿?”屈原说:“整个世界都是混浊的,只有我一人清白;众人都沉醉,只有我一人清醒。因此被放逐。”渔父说:“聪明贤哲的人,不受外界事物的束缚,而能够随着世俗变化。整个世界都混浊,为什么不随大流而且推波助澜呢?众人都沉醉,为什么不吃点酒糟,喝点薄酒?为什么要怀抱美玉一般的品质,却使自己被放逐呢?”屈原说:“我听说,刚洗过头的一定要弹去帽上的灰沙,刚洗过澡的一定要抖掉衣上的尘土。谁能让自己清白的身躯,蒙受外物的污染呢?宁可投入长流的大江而葬身于江鱼的腹中。又哪能使自己高洁的品质,去蒙受世俗的尘垢呢?”于是他写了《怀沙》赋。因此抱着石头,就自投汨罗江而死。

乙

屈原在楚国做官,担任三闾大夫之职。当时的楚襄王昏庸无道,宠幸奸臣靳尚,楚国国政混乱。屈原为此担忧,劝谏楚襄王罢免靳尚官职。楚王不听,屈原再三进谏。屈原的学生宋玉劝他说:“君子所想的,应当是修炼自己的品性而不去针对别人,隐藏自己的才能而不炫耀于众人,当时机合适时就去顺应,当变化发生时便尽力去促成。这种对时机的顺应不是为自己打算,促成事物的成功也不是贪图功劳。所以君子处世得不到什么好处,也不招别人的怨恨。现在楚王正被花言巧语所迷惑,甘心陷于混乱的政局之中。楚国的人,都贪图靳尚的权贵而追随于他。大夫您却独自凭借满腔的忠信而唱着反调,结果是你的话得不到听从,国家仍旧混乱不治,白白地去挑明彼此间的是是非非,这分明是在拉仇恨而找祸害呀。”屈原说:“我听说君子在家定要做到孝顺父母、兄弟友爱,到朝廷做官定要忠诚于君王。能够实现此志向,则人虽死去仍活在人们心里;不能实现志向,则虽然活着却像死去一样无声无息。”于是,他还是照样地劝谏楚王而无休无止。靳尚被惹恼,向楚王说了坏话,屈原因此遭受了流放。

屈原徘徊于湘江边上,吟唱着悲伤的诗歌。宋玉又劝他说:“当初大夫你独自怀着满腔忠诚,在奸邪的群臣中大声疾呼,我十分为大夫担心,这件事已经过去了。当初您既不肯听从我的劝告,那为什么现在会觉得伤心呢?难道是为了失去的爵位俸禄或者是留恋故乡旧土?”屈原说:“不是的。我的悲伤源自忠诚美德的不见用,来自楚国的混乱不治。”宋玉说:“当初大夫您可以为捍卫孝悌、忠信的品德而抱赴死之心,既然如此又有什么值得悲伤的呢?况且即使大夫您自己的貌容形体,也不属个人私有。天底下美好的东西不会因受到诋毁而变成丑陋,同样道理丑陋的也变不成美好;长不能变成为短,短也不会变成为长;强壮者不能硬说成瘦弱,瘦弱的也成不了强壮;得了病不能凭空消除,面临死亡也无法挽留生命。人的形骸好像是属于我的,其实不是我可以完全把控的。人对自己的身体尚且难以控制,又怎么能实现治理楚国混乱的宏愿?大夫您是太过糊涂的了!其实君子寄形于天地之间,应当以虚静之心去顺应万物,不存有邪正、是非、善恶、功罪等执念。当心灵处于虚静时,虽然像夏桀、殷纣、庄骄、盗跖这样的坏人也不必获罪;存有执念,则虽然像尧、舜、夔、契那样的创建业绩,也没有功劳可言。那么如大夫您这样的忠诚、靳尚之辈的邪恶,怎么能分得出是非对错呢?不存分别之心,那么忠信、邪恶就无从区别了。存有分别之心,则只是有分别之心者自己的糊涂罢了。现在大夫您背离真实的天性去沿袭谬误,自恃有德而指责别人,等不到楚王的驱逐,已经自我放弃了。如今您追求忠信而得到了实现,却又不能走出悲伤的情绪,这就是人们常说的连什么是糊涂都搞不清楚的人呀!我听说最高的境界在于理解节操,中等的境界在于遵守节操,下等的状态是失却节操。虚静心灵远离有为执念,属于达节的境界;存有为心思而明辨是非,属于执守节操的境界;得到所念想的结果又感到悲伤烦恼,属失节的状态呀。”屈原不能接受他的劝解,结果投汨罗江而自杀了。

(1)本题考查文言实词的意义和用法。文言实词意义,推断词义的基本原则就是要把词放到句中去理解,根据上下已知条件加以仔细研释。“词不离句,句不离篇”是古已有之的阅读准则,对于一眼不能识别的文言实词,我们就必须结合具体语境,瞻前顾后,披文入理,推断出其意义。

(2)此题考查的是通假字。首先考生要明确什么是通假字,再一个就是识记通假字尤其是高中阶段文言文中学到的通假字,最后一点就是明确通假字的意思。

(3)此题考查的是词类活用。古代汉语中的词类活用非常普遍,是古代汉语的重要语法特点之一,其内容主要包括名词、形容词、数词用作一般动词,名词作状语,使动用法和意动用法等。考生要对这些知识点了如指掌才能在考试中胜出。

(4)本题考查文言文古今异义词的理解。文言实词意义,推断词义的基本原则就是要把词放到句中去理解,根据上下已知条件加以仔细研释。“词不离句,句不离篇”是古已有之的阅读准则,对于一眼不能识别的文言实词,我们就必须结合具体语境,瞻前顾后,披文入理,推断出其意义。

(5)此题考查文言文的特殊句式的理解和分析。特殊句式有:判断句、被动句、倒装句、省略句。

(6)本题考查文言虚词的意义和用法,学生应重视课本所学,加强识记和积累,熟练掌握18个虚词,重点关注常考也是常用的虚词,以提高自己的阅读能力。

(7)此题考查文言文的特殊句式的理解和分析。特殊句式有:判断句、被动句、倒装句、省略句。

(8)本题考查学生对文言文有关内容要点的概括和分析能力。此类题答题时,注意对读选项和原文,寻找时间、地点、人物、时间、手法以及重点词句的翻译上的错误。

(9)本题考查筛选并整合文章信息的能力,作答时明确题目要求,回到原文筛选正确信息,用原文的语言概括。

(10)本题考查学生理解作者观点态度的能力。作答时明确题目要求,筛选正确信息,用简明的语言概括。

课外文言文的阅读理解题目四步骤:

第一步:快速浏览题目。课外文言文阅读试题有个特点:有的题目选项出示了文中某些关键字词的意思,有的题目则提示了文言文的主要内容。浏览题目有助于同学们初步了解文言文的大致意思。所以,接到课外文言文阅读文段,首先应该快速浏览文段后的题目。

第二步:仔细分析标题。一般而言,课外文言文阅读文段都会给出标题。留意并仔细分析文段的标题。因为大部分标题本身就概括了文言文的主要内容。

第三步:结合注释速读全文。课外文言文阅读文段,对于一些难懂的文言字词一般都会给出注释。这些注释有助于同学们准确理解文言文的主要内容。所以,千万别忽略这些注释,而应结合注释速读全文。另外需要注意的是,在阅读全文的过程中,碰到“拦路虎”千万别停下来苦苦思索,而应继续阅读。总之,速读全文,不求完全。

第四步:“对症下药”解答问题不同的题型有不同的解题方法。答题时需要根据具体的题型选择对应的答题方法,这样才能事半功倍。

19~22.【答案】绌:通“黜”,废,罢免。,编造谎话,通婚,形体面貌、B、略、略

【解析】(1)①句意:屈原已被罢免。绌:通“黜”,废,罢免。

②句意:在怀王宠姬郑袖面前编造了一套谎话。设诡辩:编造谎话。

③句意:这时秦昭王与楚国通婚。婚:通婚。

④句意:屈原形体面貌像枯死的树木一样毫无生气。形容:形体面貌。

(2)A.离:通“罹”,遭受。句意:离骚就是遭受忧患。

B.无通假字。句意:屈原起草尚未定稿。

C.从:通“纵”,从亲,合纵相亲。句意:后来秦国准备攻打齐国,齐国和楚国结成合纵联盟互相亲善。

D.内:通“纳”,接纳。句意:他逃往赵国,赵国不肯接纳。

故选B。

(3)译句:他希望国君总有一天醒悟,世俗总有一天改变。

得分点:“冀幸”,希望;“悟”,醒悟;“改”,改变。

(4)“上称帝喾,下道齐桓,中述汤武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见”,(他)远古提到帝喾,近古提到齐桓公,中古提到商汤、周武王,利用古代帝王这些事用来讽刺当世社会。阐明道德的广大崇高,治乱的条理,没有不全表现出来的。据此可知“突出屈原的政治理想”;

“屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。”“《离骚》,盖自怨生也”,屈原痛心楚怀王听信谗言,不能分辨是非,谄媚国君的人遮蔽了楚怀王的明见,邪恶的小人危害公正无私的人,端方正直的人不被昏君谗臣所容,所以忧愁深思,就创作了《离骚》。“离骚”,就是遭遇忧愁的意思。据此可知“赞颂屈原的斗争精神”;

“其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推此志也,虽与日月争光可也”,他的志趣高洁,所以作品中多用美人芳草作比喻;他的行为正直,所以至死不容于世。他自动地远离污泥浊水,像蝉脱壳那样摆脱污秽环境,以便超脱世俗之外,不沾染尘世的污垢,出于污泥而不染,依旧保持高洁的品德,推究这种志行,即使同日月争光都可以。据此可知“颂扬其高洁的品格”。

答案:

(1)废,罢免 编造谎话 通婚 形体面貌

(2)B

(3)他希望国君总有一天醒悟,世俗总有一天改变。

(4)推崇屈原的政治理想;赞颂屈原的斗争精神,颂扬其高洁的品格。

参考译文:

屈原已被罢免。后来秦国准备攻打齐国,齐国和楚国结成合纵联盟互相亲善。秦惠王对此担忧。就派张仪假装脱离秦国,用厚礼和信物呈献给楚王,对怀王说:“秦国非常憎恨齐国,齐国与楚国却合纵相亲,如果楚国确实能和齐国绝交,秦国愿意献上商、於之间的六百里土地。”楚怀王起了贪心,信任了张仪,就和齐国绝交,然后派使者到秦国接受土地。张仪抵赖说:“我和楚王约定的只是六里,没有听说过六百里。”楚国使者愤怒地离开秦国,回去报告怀王。怀王发怒,大规模出动军队去讨伐秦国。秦国发兵反击,在丹水和淅水一带大破楚军,杀了八万人,俘虏了楚国的大将屈匄,于是夺取了楚国的汉中一带。怀王又发动全国的兵力,深入秦地攻打秦国,交战于蓝田。魏国听到这一情况,袭击楚国一直打到邓地。楚军恐惧,从秦国撤退。齐国终于因为怀恨楚国,不来援救,楚国处境极端困窘。

第二年,秦国割汉中之地与楚国讲和。楚王说:“我不愿得到土地,只希望得到张仪就甘心了。”张仪听说后,就说:“用一个张仪来抵当汉中地方,我请求到楚国去。”到了楚国,他又用丰厚的礼品贿赂当权的大臣靳尚,通过他在怀王宠姬郑袖面前编造了一套谎话。怀王竟然听信郑袖,又放走了张仪。这时屈原已被疏远,不在朝中任职,出使在齐国,回来后,劝谏怀王说:“为什么不杀张仪?”怀王很后悔,派人追张仪,已经来不及了。

后来,各国诸侯联合攻打楚国,大败楚军,杀了楚国将领唐昧。

这时秦昭王与楚国通婚,要求和怀王会面。怀王想去,屈原说:“秦国是虎狼一样的国家,不可信任,不如不去。”怀王的小儿子子兰劝怀王去,说:“怎么可以断绝和秦国的友好关系!”怀王终于前往。一进入武关,秦国的伏兵就截断了他的后路,于是扣留怀王,强求割让土地。怀王很愤怒,不听秦国的要挟。他逃往赵国,赵国不肯接纳。只好又到秦国,最后死在秦国,尸体运回楚国安葬。

怀王的长子顷襄王即位,任用他的弟弟子兰为令尹。楚国人都抱怨子兰,因为他劝怀王入秦而最终未能回来。屈原也为此怨恨子兰,虽然流放在外,仍然眷恋着楚国,心里挂念着怀王,念念不忘返回朝廷。他希望国君总有一天醒悟,世俗总有一天改变。屈原关怀君王,想振兴国家改变楚国的形势,一篇作品中,都再三表现出来这种想法。然而终于无可奈何,所以不能够返回朝廷。由此可以看出怀王始终没有觉悟啊。国君无论愚笨或明智、贤明或昏庸,没有不想求得忠臣来为自己服务,选拔贤才来辅助自己的。然而国破家亡的事接连发生,而圣明君主治理好国家的多少世代也没有出现,这是因为所谓忠臣并不忠,所谓贤臣并不贤。怀王因为不明白忠臣的职分,所以在内被郑袖所迷惑,在外被张仪所欺骗,疏远屈原而信任上官大夫和令尹子兰,军队被挫败,土地被削减,失去了六个郡,自己也被扣留死在秦国,为天下人所耻笑。这是不了解人的祸害。

令尹子兰得知屈原怨恨他,非常愤怒,终于让上官大夫在顷襄王面前说屈原的坏话。顷襄王发怒,就放逐了屈原。

屈原到了江滨,披散头发,在水泽边一面走,一面吟咏着。脸色憔悴,形体面貌像枯死的树木一样毫无生气。渔父看见他,便问道:“您不是三闾大夫吗?为什么来到这儿?”屈原说:“整个世界都是混浊的,只有我一人清白;众人都沉醉,只有我一人清醒。因此被放逐。”渔父说:“聪明贤哲的人,不受外界事物的束缚,而能够随着世俗变化。整个世界都混浊,为什么不随大流而且推波助澜呢?众人都沉醉,为什么不吃点酒糟,喝点薄酒?为什么要怀抱美玉一般的品质,却使自己被放逐呢?”屈原说:“我听说,刚洗过头的一定要弹去帽上的灰沙,刚洗过澡的一定要抖掉衣上的尘土。谁能让自己清白的身躯,蒙受外物的污染呢?宁可投入长流的大江而葬身于江鱼的腹中。又哪能使自己高洁的品质,去蒙受世俗的尘垢呢?”于是他写了《怀沙》赋。因此抱着石头,就自投汨罗江而死。

(1)本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目时,应明确要求,如本题针对一词多义、古今异义设题,然后应结合具体的语境,运用语法知识理解这些词语的意思。

(2)本题考查学生理解文言通假字能力。解答此类题目,要求在理解整句话及其语境的基础上,针对题干要求做具体分析。

(3)本题考查理解并翻译文中的句子的能力。要结合原文的语境进行翻译,以直译为主,注意关键词语和句式的准确翻译。

(4)本题考查学生对文段作用的分析理解能力,答题时要结合写作目的、结构、主题等多角度分析。

课外文言文的阅读理解题目四步骤:

第一步:快速浏览题目。课外文言文阅读试题有个特点:有的题目选项出示了文中某些关键字词的意思,有的题目则提示了文言文的主要内容。浏览题目有助于同学们初步了解文言文的大致意思。所以,接到课外文言文阅读文段,首先应该快速浏览文段后的题目。

第二步:仔细分析标题。一般而言,课外文言文阅读文段都会给出标题。留意并仔细分析文段的标题。因为大部分标题本身就概括了文言文的主要内容。

第三步:结合注释速读全文。课外文言文阅读文段,对于一些难懂的文言字词一般都会给出注释。这些注释有助于同学们准确理解文言文的主要内容。所以,千万别忽略这些注释,而应结合注释速读全文。另外需要注意的是,在阅读全文的过程中,碰到“拦路虎”千万别停下来苦苦思索,而应继续阅读。总之,速读全文,不求完全第四步:“对症下药”解答问题不同的题型有不同的解题方法。答题时需要根据具体的题型选择对应的答题方法,这样才能事半功倍。

23~28.【答案】诋毁、效法,继承、囚禁、关押、责备、D、C

【解析】(1)①短:诋毁。译文:终于让上官大夫在顷襄王面前说屈原的坏话。

②祖:名词作动词,效法,继承。译文:然而都效法屈原的委婉文辞。

③幽:囚禁,关押。译文:把苏武囚禁起来,放在大地穴里面。

④让:责备。译文:按照常惠所教的话去责备单于。

(2)①之,代词,这些、这样。

②之,结构助词,的。

③以,连词,相当于“而”,表修饰,不译。

④以,介词,在。

故选:D。

(3)A.被动句。译文:军队战败,土地被分割。

B.被动句,“见”表被动。译文:被(匈奴)凌辱后才去死。

C.宾语前置句,应为“以何见汝为”。译文:凭什么见你呢?

D.被动句,“被”表被动。译文:忠诚而被毁谤。

故选:C。

(4)察察,洁白的样子;身之察察,定语后置,应为“察察身”;汶汶,玷辱;皓皓之白,定语后置句,应为“白皓皓”。译文:又有谁能用洁净的身体,蒙受浑浊的外物呢?宁可跳进江水,葬身于江鱼的腹中,又怎能用高尚纯洁的品质,而去蒙受世俗的尘垢呢?

(5)“楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称;然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏”,将宋玉等人不敢直言进谏与屈原的直言进谏形成对比侧面烘托屈原敢于直谏、一身正气的可贵。还写到“其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭”,是侧面表现了屈原的死对楚国的影响,体现了他的价值。

(6)两篇文章都主要运用的是记叙和描写的手法塑造人物,分别展现出屈原和苏武忠君爱国的形象。不同之处在于:甲文侧重于人物对话描写,生动地再现了屈原忠贞不屈,以死保全气节的精神。最后一段司马迁还直接表露出对屈原精神的称赞。既有对其死的悲伤之情的表露,也有“爽然自失”之情。乙文侧重于记叙和描写。“天雨雪,武卧啮雪,与旃毛并咽之,数日不死”,通过对恶劣环境的渲染,表现出苏武忠贞不屈的爱国精神。尾段“武留匈奴凡十九岁,始以强壮出,及还,须发尽白”属于细节描写,展现出出使时间之长,回归之路的坎坷,展现出他的坚毅与忠贞,也流露出作者的赞颂之情。

答案:

(1)①诋毁

②效法,继承

③囚禁,关押

④责备

(2)D

(3)C

(4)又有谁能用洁净的身体,蒙受浑浊的外物呢?宁可跳进江水,葬身于江鱼的腹中,又怎能用高尚纯洁的品质,而去蒙受世俗的尘垢呢?

(5)本段从文学和政治两个方面写了屈原对后世的影响。以宋玉等人效法屈原“从容辞令”却终“莫敢直谏”,侧面烘托屈原敢于直谏、一身正气的可贵(或“与屈原形成对比”),也侧面凸显屈原生死关系楚国存亡,体现其价值和意义。

(6)同:甲乙两文同为史传,都擅长运用描写和记叙,塑造主人公忠君爱国的形象。

异:①甲文侧重运用语言描写,通过屈原与渔父的两次对话刻画其至死不渝、以死明志的高洁之气,尾段更是直抒胸臆,表达了作者对屈原的惋惜与赞叹,也进一步寄托了自身的忧愤,饱含自伤之情。

②乙文则以描写和记叙为主。运用环境描写渲染了苏武幽禁之地条件的恶劣,以此侧面烘托苏武威武不屈、忠君爱国的形象。更以苏武归汉之路的坎坷、留匈奴时间之久等细节,体现出其坚毅的品性,表达了作者对苏武的赞美与敬佩之情。

参考译文:

【甲】 令尹子兰得知屈原怨恨他,非常愤怒,终于让上官大夫在顷襄王面前说屈原的坏话。顷襄王发怒,就放逐了屈原。

屈原到了江滨,披散头发,在水泽边一面走,一面吟咏着。脸色憔悴,形体面貌像枯死的树木一样毫无生气。渔父看见他,便问道:“您不是三闾大夫吗?为什么来到这儿?”屈原说:“整个世界都是混浊的,只有我一人清白;众人都沉醉,只有我一人清醒。因此被放逐。”渔父说:“聪明贤哲的人,不受外界事物的束缚,而能够随着世俗变化。整个世界都混浊,为什么不随大流而且推波助澜呢?众人都沉醉,为什么不吃点酒糟,喝点薄酒?为什么要怀抱美玉一般的品质,却使自己被放逐呢?”屈原说:“我听说,刚洗过头的一定要弹去帽上的灰沙,刚洗过澡的一定要抖掉衣上的尘土。谁能让自己清白的身躯,蒙受外物的污染呢?宁可投入长流的大江而葬身于江鱼的腹中。又哪能使自己高洁的品质,去蒙受世俗的尘垢呢?”于是他写了《怀沙》赋。……因此抱着石头,就自投汨罗江而死。

屈原死了以后,楚国(还)有宋玉、唐勒、景差一些人,都爱好文学,由于擅长写赋受到人们称赞;然而都效法屈原的委婉文辞,始终没有人敢于直谏。从这以后,楚国一天比一天缩小,几十年后,终于被秦国所灭亡。……

太史公说:“我读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,为他的志向不能实现而悲伤。到长沙,经过屈原自沉的地方,未尝不流下眼泪,追怀他的为人。看到贾谊凭吊他的文章,文中又责怪屈原如果凭他的才能去游说诸侯,哪个国家不会容纳,却自己选择了这样的道路!读了《鵩鸟赋》,把生和死等同看待,认为被贬和任用是不重要的,这又使我感到茫茫然失落什么了。”

【乙】 卫律知道苏武终究不可胁迫投降,报告了单于。单于越发想要使他投降,就把苏武囚禁起来,放在大地穴里面,断绝供应,不给他喝的、吃的。天下雪,苏武卧着嚼雪,同毡毛一起吞下充饥,几日不死。匈奴认为这是神在帮他,就把苏武迁移到北海边没有人的地方,让他放牧公羊,公羊生了小羊才能回来。分开他的随从官吏常惠等人,分别投放到另外的地方。苏武迁移到北海后,公家发给的粮食不来,掘野鼠、收草实来吃。拄着汉朝的旄节牧羊,睡觉、起来都拿着,以致系在节上的牦牛尾毛全部脱尽。

……

汉昭帝登位,几年后,匈奴和汉达成和议。汉廷寻求苏武等人,匈奴撒谎说苏武已死。后来汉使者又到匈奴,常惠请求看守他的人同他一起去,在夜晚见到了汉使,原原本本地述说了几年来在匈奴的情况。告诉汉使者要他对单于说:“天子在上林苑中射猎,射得一只大雁,脚上系着帛书,上面说苏武等人在北海。”汉使者万分高兴,按照常惠所教的话去责备单于。单于看着身边的人十分惊讶,对汉使怀有歉意的说:“苏武等人的确还活着。”

单于召集苏武的部下,除了以前已经投降和死亡的,总共跟随苏武回来的有九人。苏武于汉昭帝始元六年春回到长安。……苏武被扣在匈奴共十九年,当初壮年出使,等到回来,胡须头发全都白了。

(1)本题考查文言实词的使用,除了在平时学习中多积累之外,我们还要注意结合句子的上下语境,对实词的意义进行揣测。

(2)本题考查文言虚词的意义与用法。做好这类题,前提是我们必须熟知整个文言句子的含义,还必须熟悉语法。

(3)此题是考查文言文中文言句式知识点。平时学习要多积累一些判断文言文句式的标志性词语,还要熟悉现代语法,才能判断词语的位置发生了怎样的改变。

(4)本题考查文言文翻译的能力,解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,看有无特殊句式,词类的活用,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译出来的句子做适当调整,达到词达句顺。

(5)本题考查分析段落的作用,可结合上下文,通观作者写作思路,正确分析。

(6)本题考查对人物形象以及塑造手法的把握。需结合选段具体内容从表达方式、人物形象、表情达意三点分析两文之不同。

在考试过程中,不少的同学在读完一遍文言文后就开始作答,这种做法是很不正确的。解答文言文题目,应遵循三个步骤:

第一步:初读全文,整体感知,把握大意。要求集中心思,稳住神,快速地浏览一遍。初步明确“什么时间、什么人、什么事、前因后果、谁说了什么话”等等,读懂个大概即可,因为高考作为选拔性的考试,要一遍把它全部读懂,很少人能够办到。

第二步:细读题目,认真研读字、词、句,在这一步阅读中,要根据题干的要求,结合各选项的具体内容,一一落实,理解要求作答的字、词、句、段在文段中的位置,运用课内所学的知识(实词、虚词、活用、句式等),解决完成较为容易的题目。

第三步:再读全文,加深理解。这一步是要解决较难的题目,加深对文意的理解,又纠正前两步中出现的偏差,是一个深入和复核的过程。

29~33.【答案】B、D、D、、

【解析】(1)“以建帝业”大意是“便辅佐帝业”,要连在一起,中间不能断句,排除A。“史臣乃追述功德”中间不能断开,主谓宾齐全,排除D。“编于百王之末”与“厕于秦项之列”是对称结构,应在后面断句,排除C。句意:班固认为汉承继尧运,以此建立帝王功业直至六代,史臣便追述他们的功德,私自作本纪,编排在百王之后,排在秦始皇、项羽之列。太初之后,空缺不录。

故选:B。

(2)D.“指中国古代皇帝去各诸侯国巡游打猎的活动”错误,巡狩是指天子巡行视察诸侯为天子所守的疆土。

故选:D。

(3)D.“班固恃宠而骄”“因骄横跋扈而树敌过多”错误,据原文最后一段“固不教学诸子,诸子多不遵法度,吏人苦之。初,洛阳令种兢尝行,固奴干其车骑,吏椎呼之,奴醉骂,兢大怒,畏宪不敢发,心衔之”可知,原文只是说他对孩子管教不严,他的家奴骄横跋扈。

故选:D。

(4)①“干”,冒犯。“椎”,槌打。“发”,发作。“衔”,怀恨。译文:班固的家奴冒犯他的车骑,官吏吆喝槌打家奴,家奴竟借酒醉大骂,种兢大怒,却因畏惧窦宪而不敢发作,但怀恨在心。

②“卒”,终于;“短”,说坏话;“迁”,放逐。译文:令尹子兰听到屈原怨恨他的话,大发脾气,终于让上官大夫在顷襄王面前说屈原的坏话,顷襄王一听就生了气,便把屈原放逐出去了。

(5)根据原文“固弟超恐固为郡所核考,不能自明,乃驰诣阙上书,得召见,具言固所著述意,而郡亦上其书。显宗甚奇之”可知,班固弟班超恐怕班固被郡吏拷问,自己不能申辩清楚,便立刻赶到朝廷具体说明班固著书的本意,而郡里也送来班固写的书。显宗认为他是个奇才,于是得到释放。

答案:

(1)B

(2)D

(3)D

(4)①班固的家奴冒犯他的车骑,官吏吆喝槌打家奴,家奴竟借酒醉大骂,种兢大怒,却因畏惧窦宪而不敢发作,但怀恨在心。

②令尹子兰听到屈原怨恨他的话,大发脾气,终于让上官大夫在顷襄王面前说屈原的坏话,顷襄王一听就生了气,便把屈原放逐出去了。

(5)①班固的弟弟前往朝廷上书说明班固著书本意。②郡县献上班固所作的史书,得到皇帝的欣赏。

参考译文:

班固字孟坚。九岁时,能作文章诵诗作赋,长大后,便博览古籍,九流百家的言论,没有不作深入研究的。他所掌握的学问不是向某一家某一人学的,不做一句一字的解释,只要指出大意就行了。性情宽宏温和,能容纳他人,不因为才能(出众)自觉高人一等,儒生们都因此敬慕他。

父亲班彪去世后,班固回到故乡。班固因班彪所续的前代史不详尽,便精心钻研,想完成班彪的事业。不久有人给显宗上书,控告班固私自修改撰写国史,天子下诏给班固所在郡郡守,将班固收捕到京兆狱中,将他家的书全部取走。在此之前扶风人苏朗谎称图谶之事,被下狱处死。班固弟班超恐怕班固被郡吏拷问,自己不能申辩清楚,便立刻赶到朝廷上书,受到召见,具体说明班固著书的本意,而郡里也送来班固写的书。显宗认为他是个奇才,便下诏让他到校书部,担任兰台令史,与前睢阳令陈宗、长陵令尹敏、司隶从事孟异共同完成《世祖本纪》。被迁为郎,主持校勘书籍。

班固认为汉承继尧运,以此建立帝王功业直至六代,史臣便追述他们的功德,私自作本纪,编排在百王之后,排在秦始皇、项羽之列。太初之后,空缺不录。因而试探着撰写前记,汇集所闻,编为《汉书》。他潜心钻研二十多年,至建初年间才完成。当时人非常重视此书,学者们无不背诵朗读它。

等到肃宗很喜好文章,班固更加受宠,多次被召入宫中陪读,有时日以继夜。每次出外巡行,班固都有赋颂呈上,朝廷有大事商议时,天子让他诘难公卿,在廷前论辩,赏赐十分优厚。

后来班固因母亲去世而辞官。永元初年,大将军窦宪出征匈奴,任命班固为中护军,参与军务。北单于听说汉军出动,派遣使者叩居延塞,想重温呼韩邪从前和亲的做法,朝见天子,请派大使。窦宪派遣班固代行中郎将事,率数百骑兵与匈奴使者一起出居延塞迎接北单于。此时正赶上南匈奴攻破北匈奴所在地,班固到了私渠海,听说他们发生内乱,便带兵返回。到窦宪败亡时,班固首先受到牵连并被免官。

班固不(注重)管教几个儿子,几个儿子多不遵守法度,让官吏很苦恼。起初,洛阳令种兢曾出行,班固的家奴冒犯他的车骑,官吏吆喝越打家奴,家奴竟借酒醉大骂,种兢大怒,却因畏惧窦宪而不敢发作,但怀恨在心。到窦氏宾客都被逮捕审问时,种兢借机把班固关起来,班固死在狱中。时年六十一岁。天子下诏谴责种兢,作为主谋官吏来治罪。

(1)本题考查学生断句的能力。断句题的总体原则是将初步断句的结果带进原文翻译,通则对,不通则错。具体方法如下:①虚词标志法:句首常有“盖、夫、惟、凡、故”等虚词;句尾标志词有“也、乎、焉、矣、耳”等虚词。②实词标志法:对话、引文常常用“曰”“云”“言”为标志。③修辞标志法:常见的有对偶、排偶、顶真、层递、反复等修辞技巧。④名物标志法:名词和代词常作主语(句首)和宾语(句尾)来断句。⑤结构标志法:有些关联词常常能承前启后,它们前面一般可断句,如“是故、于是、是以、向使”等。

(2)本题考查学生掌握文化常识的能力。主要是基本文化常识的识记考查,也会把文化常识与文意理解结合起来考查。即:文学常识的概念叙述准确,但是结合文中解释的部分与文意不符。因此,考生除了考前浏览复习古代职官表、古代科举制度常识等,还应该注意辨析选项的表述,看是否要结合文意理解。

(3)本题考查学生对文本的理解和分析能力。找出文段中与选项解释相对应的语句,一一对应,叙述或分析的错误只在某一小点,主要是顺序的颠倒、无中生有等。

(4)本题考查学生文言文的翻译能力。首先要熟读全文,领会文意,扣住词语,进行翻译。也可结合前后文,推断词义。翻译完成后,仔细检查。

(5)本题考查学生的概括分析能力。解题时应抓住与题干相关的关键语句,文中如只出现关键词,那还需要改写;如题目要求自己概括,文中重要的句子就必须翻译。答题时一定要按关键点作答。

在考试过程中,不少的同学在读完一遍文言文后就开始作答,这种做法是很不正确的。解答文言文题目,应遵循三个步骤:

第一步:初读全文,整体感知,把握大意。要求集中心思,稳住神,快速地浏览一遍。初步明确“什么时间、什么人、什么事、前因后果、谁说了什么话”等等,读懂个大概即可,因为高考作为选拔性的考试,要一遍把它全部读懂,很少人能够办到。

第二步:细读题目,认真研读字、词、句,在这一步阅读中,要根据题干的要求,结合各选项的具体内容,一一落实,理解要求作答的字、词、句、段在文段中的位置,运用课内所学的知识(实词、虚词、活用、句式等),解决完成较为容易的题目。

第三步:再读全文,加深理解。这一步是要解决较难的题目,加深对文意的理解,又纠正前两步中出现的偏差,是一个深入和复核的过程。

34.【答案】而且诗人自己也有不幸,那中国诗歌定将黯然失色,他却是可以高视阔步的王者

【解析】本段文字主要围绕“国家不幸诗家幸”来讲述很多文人在政治上不得意,因而在文学上取得了突出的成就。

第一处联系前一句“不仅是国家不幸”可以得知此句的形式应为“而且……”,再根据后面所列举的几个文人的遭遇可以得知此句的内容应是说“自身的不幸”。

第二处可以联系后一句“如同夜空最灿烂的星辰宣告缺席”,“夜空”指的是“中国文坛(诗歌)”,“最灿烂的星辰宣告缺席”自然是“黯淡无光”了。

第三处可联系前一句“在‘永贞革新’中,柳宗元是败军之将”和“但在文学领域”可以得知此处写的应是“败军之将”的反面。

答案:

①而且诗人自己也有不幸

②那中国诗歌定将黯然失色

③他却是可以高视阔步的王者

本题考查的是句子的补写。首先明确补写句子的位置,其次根据前后语句确定主语和关键词,最后整理答案。

答好语句补写题的关键词:

1.阅读:语句补写题虽说考的主要是语言连贯能力,但首先应是阅读能力。

2.推导:一是据上下文逻辑的发展推导出所补写语句的内容,做到内容上扣得紧;二是由与上下文相关词语、句式的照应推导出所补写语句的句式及形式上的衔接语,做到形式上接得上。

3.检查:检查补写后内容是否符合题干要求、语言是否连贯、有无语病、是否简洁等。要防止草率审题,盲目机械地答题,如果发现问题要及时纠错。最好在写好后带入原文读一读,看看是否真的连贯、贴切、严密。

第2页,共2页

第1页,共1页