第8课《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第8课《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》课件(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 560.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-19 09:45:51 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

雨果

“英法联军远征中国”的事实是什么?

1856年,英国和法国以“亚罗号事件”和“马神甫事件”为借口,对中国发动了第二次鸦片战争。

1857年,英法联军攻陷并占领广州,一路北上。

1858年,英法联军打到天津城下,扬言进攻北京,清政府派人议和。

1859年,在通州谈判时,英国的无理要求被清政府拒绝,清政府扣押39人,并送往北京当做人质。

1860年,英法联军占领圆明园。为了迫使清政府尽快接受议和条件,英国军队首领额尔金、英军名义统帅格兰特以清政府曾将英法被俘人员囚禁在圆明园为借口,命令米启尔中将于1860年10月18日率领侵略军三千五百余人直趋圆明园。

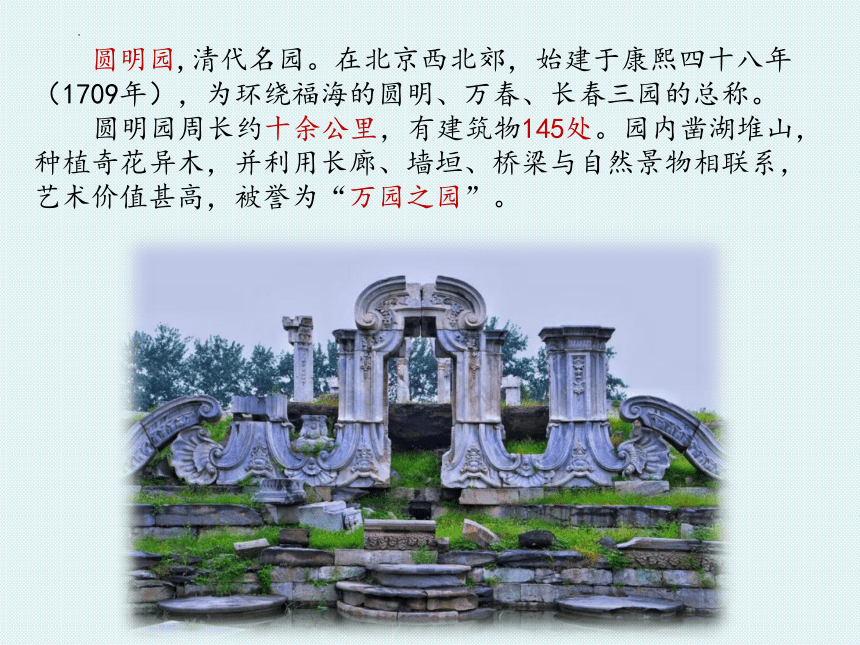

圆明园,清代名园。在北京西北郊,始建于康熙四十八年(1709年),为环绕福海的圆明、万春、长春三园的总称。

圆明园周长约十余公里,有建筑物145处。园内凿湖堆山,种植奇花异木,并利用长廊、墙垣、桥梁与自然景物相联系,艺术价值甚高,被誉为“万园之园”。

英法联军火烧圆明园的具体情况?

火烧圆明园狭义指焚烧圆明园,广义指焚烧范围不仅只圆明园一处,而是京西的皇家三山五园等,其焚毁的范围及程度远远比圆明园大得多。

咸丰十年(1860年)英法联军攻占北京后,占据圆明园。中国守军寡不敌众,圆明园总管大臣文丰投福海自尽,住在园内的常嫔受惊身亡。

英国军队首领额尔金在英国首相帕麦斯顿的支持下,下令烧毁圆明园。3500名英法联军冲入圆明园,纵火焚烧圆明园,大火三日不灭,圆明园及附近的清漪园、静明园、静宜园、畅春园及海淀镇均被烧成一片废墟。安佑宫中,近300名太监、宫女、工匠葬身火海。

大火连烧3天3夜,成为世界文明史上罕见的暴行。

英法联军火烧圆明园的具体情况?

圆明园文物被掠夺的数量粗略统计约有150万件,上至中国先秦时期的青铜礼器,下至唐、宋、元、明、清历代的名人书画和各种奇珍异宝。

现仅存建筑遗址,并建立圆明园遗址公园。

法军上尉巴特勒,在英法联军劫掠圆明园之后,给大文豪雨果写信,征询雨果对所谓“远征中国”的看法。

——《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》雨果

教学目标

1.理清文章的情感立场思路,体会作者的人道主义精神。

2.有感情地朗读文章,体会反语、设问等用语艺术,体会作者情感。

阅读第一段,巴特勒对“远征中国”的观点是什么?

“你(巴特勒)认为这次远征是体面的,出色的。”

“在你看来,打着维多利亚女王和拿破仑皇帝双重旗号对中国的远征,是由法国和英国共同分享的光荣,而你很想知道,我对英法的这次胜利会给予多少赞誉。”

巴特勒的观点:“远征中国”是体面而出色的一次军事行动,雨果应当会给予高度评价。

阅读第一段,雨果认可巴特勒的观点吗?

“你(巴特勒)认为这次远征是体面的,出色的。”

“在你看来,打着维多利亚女王和拿破仑皇帝双重旗号对中国的远征,是由法国和英国共同分享的光荣,而你很想知道,我对英法的这次胜利会给予多少赞誉。”

雨果态度:红色字体含蓄地表示“远征是体面的,出色的”的观点是巴特勒的,不是自己的。与巴特拉的想法保持距离,泾渭分明。

作者介绍

维克多·雨果( 1802年—1885年),法国19世纪前期积极浪漫主义文学的代表作家,人道主义的代表人物,法国文学史上卓越的资产阶级民主作家,被人们称为“法兰西的莎士比亚”。一生写过多部诗歌、小说、文艺评论及政论文章,在法国及世界有着广泛的影响力。代表作品有《巴黎圣母院》《悲惨世界》《九三年》等。

1885年,维克多·雨果在巴黎与世长辞。法国人民为雨果举行国葬,雨果的遗体被安葬在专门安葬伟人的先贤祠。

维克多·雨果的故事

一个夏天的中午,时值少年的雨果路经法国巴黎法院门前的广场,他看到木柱上绑着一个年轻女子,据说是犯了所谓“仆役盗窃罪”,一个刽子手钳起一根烧红的烙铁,向她裸露的肩背按了下去,那女子发出了撕心裂肺的惨叫,这一“惨叫声”成了雨果“心灵上永远不能磨灭的呼喊”。以后雨果的作品中,都有那“受苦受难”的女子的影子。

雨果的作品有着明显的人道主义倾向。

1885年雨果逝世,法国人民为他举行了国葬,在浩浩荡荡的送葬队伍里,有受到过红十字会救助的伤残士兵、地震和水灾中的灾民,还有遭受迫害的巴黎公社社员等。

巴特勒的真实目的

在英法联军劫掠中国圆明园归来后,巴特勒上尉想要利用雨果的显赫声望,让雨果为远征中国的所谓胜利歌功颂歌,表示称赞。

阅读全文,划出雨果的观点。

第五段:“有一天,两个来自欧洲的强盗闯进了圆明园。一个强盗洗劫财物,另一个强盗放火……这就是两个强盗的故事。”

第七段:“将受到历史制裁的这两个强盗,一个叫法兰西,另一个叫英吉利。不过,我要抗议,感谢你给了我这样一个抗议的机会。”

阅读全文,划出雨果的观点。

第八段:“法兰西吞下了这次胜利的一半赃物,今天,帝国居然还天真地以为自己就是真正的物主,把圆明园富丽堂皇的破烂拿来展出。我希望有朝一日,解放了的干干净净的法兰西会把这份战利品归还给被掠夺的中国,那才是真正的物主。”

第九段:“现在,我证实,发生了一次偷窃,有两名窃贼。”

雨果观点:谴责英法联军侵略中国、掠夺财物的强盗行径,同情遭受劫难的中国。

议论性文章是对某个问题或某件事进行分析、评论,表明自己的观点和立场的一种文体。

雨果没有狭隘的民族主义情绪,

大义凛然,对圆明园的被毁进行了

义正辞严的历史总结。

“脚步不能到达的地方,眼光可以到达;眼光不能到达的地方,精神可以飞到。”——雨果

阅读第三段,圈划关键词,在雨果的心中圆明园是怎样的?

园内用料:大理石、玉石、青铜、瓷器、雪松、宝石、绸缎、神像、异兽、琉璃、珐琅、黄金、花园、水池、喷泉、天鹅、朱鹭、孔雀……

圆明园:一个世界奇迹

阅读第三段,圈划关键句,雨果如何评价圆明园?

“一个几乎是超人的民族的想象力所能产生的成就尽在于此。”

——中华民族想象力的结晶

“人们常说:希腊有巴特农神庙,埃及有金字塔,罗马有斗兽场,巴黎有圣母院,而东方有圆明园。”

“这是某种令人惊骇而不知名的杰作,在不可名状的晨曦中依稀可见,宛如在欧洲文明的地平线上瞥见的亚洲文明的剪影。”

——东方文明的最高象征

“在世界的某个角落,有一个世界奇迹。”

“为谁而建?为了各国人民。因为,岁月创造的一切都是属于人类的。”

——人类创造力的伟大体现,世界的文化遗产,全人类的共同财富

世界奇迹圆明园消失了。朗读第4-9段,读出作者的情感。

“有一天,两个来自欧洲的强盗闯进了圆明园。一个强盗洗劫财物,另一个强盗放火。似乎得胜之后,便可以动手行窃了。”

“这就是这两个强盗的故事。”

分析:义正词严地正面揭露英法联军肆意掠夺的卑鄙行径,

刻画其贪婪虚伪的本性,充满谴责与批判。

世界奇迹圆明园消失了。朗读第4-9段,读出作者的情感。

“从前他们对巴特农神庙怎么干,现在对圆明园也怎么干,不同的只是干得更彻底,更漂亮,以至于荡然无存。”

“丰功伟绩!收获巨大!两个胜利者,一个塞满了腰包,这是看得见的,另一个装满了箱箧。”

“我们欧洲人是文明人,中国人在我们眼中是野蛮人。这就是文明对野蛮所干的事情。”

“先生,以上就是我对远征中国的全部赞誉。”

分析:大量反语,强调英法联军对圆明园的破坏行为的残酷、丑陋、野蛮,表达强烈的嘲讽与愤慨。

世界奇迹圆明园消失了。朗读第4-9段,读出作者的情感。

“我希望有朝一日,解放了的干干净净的法兰西会把这份战利品归还给被掠夺的中国,那才是真正的物主。”

“现在,我证实,发生了一次偷窃,有两名窃贼。”

分析:明确地表达对英法联军远征中国的谴责,期待法国承认错误,弥补过错,表现了雨果正直、公正的伟大品格。

作者情感立场的思路整理

第三段:赞美圆明园

第四-五段:痛惜圆明园遭劫

第六-九段:怒斥英法强盗行径

第十段:表明批判态度

议论性文章的比较

《敬业与乐业》

典型的议论性文章,有观点、讲道理,直接表明中心论点,运用多种论证方法阐述论证,讲究层次清晰、逻辑严密。

《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》

一般的议论性文章,有观点、讲道理,不直接表明观点,立场鲜明,运用类比、排比、设问、反语等多种手法与表达方式,富有感染力。

雨果语录

人出生两次吗?是的。头一次,是在人开始生活的那一天;第二次,则是在萌发爱情的那一天。

人生下来不是为了抱着锁链,而是为了解开双翼;不要再有爬行的人类。我要幼虫化成蝴蝶,我要蚯蚓变成活的花朵,而且飞舞起来。

人的面孔常常反映他的内心世界,以为思想没有色彩,那是错误的。

应该相信,自己是生活的战胜者。

世界上最宽阔的是海洋,比海洋更宽阔的是天空,比天空更宽阔的是人的胸怀。

就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

雨果

“英法联军远征中国”的事实是什么?

1856年,英国和法国以“亚罗号事件”和“马神甫事件”为借口,对中国发动了第二次鸦片战争。

1857年,英法联军攻陷并占领广州,一路北上。

1858年,英法联军打到天津城下,扬言进攻北京,清政府派人议和。

1859年,在通州谈判时,英国的无理要求被清政府拒绝,清政府扣押39人,并送往北京当做人质。

1860年,英法联军占领圆明园。为了迫使清政府尽快接受议和条件,英国军队首领额尔金、英军名义统帅格兰特以清政府曾将英法被俘人员囚禁在圆明园为借口,命令米启尔中将于1860年10月18日率领侵略军三千五百余人直趋圆明园。

圆明园,清代名园。在北京西北郊,始建于康熙四十八年(1709年),为环绕福海的圆明、万春、长春三园的总称。

圆明园周长约十余公里,有建筑物145处。园内凿湖堆山,种植奇花异木,并利用长廊、墙垣、桥梁与自然景物相联系,艺术价值甚高,被誉为“万园之园”。

英法联军火烧圆明园的具体情况?

火烧圆明园狭义指焚烧圆明园,广义指焚烧范围不仅只圆明园一处,而是京西的皇家三山五园等,其焚毁的范围及程度远远比圆明园大得多。

咸丰十年(1860年)英法联军攻占北京后,占据圆明园。中国守军寡不敌众,圆明园总管大臣文丰投福海自尽,住在园内的常嫔受惊身亡。

英国军队首领额尔金在英国首相帕麦斯顿的支持下,下令烧毁圆明园。3500名英法联军冲入圆明园,纵火焚烧圆明园,大火三日不灭,圆明园及附近的清漪园、静明园、静宜园、畅春园及海淀镇均被烧成一片废墟。安佑宫中,近300名太监、宫女、工匠葬身火海。

大火连烧3天3夜,成为世界文明史上罕见的暴行。

英法联军火烧圆明园的具体情况?

圆明园文物被掠夺的数量粗略统计约有150万件,上至中国先秦时期的青铜礼器,下至唐、宋、元、明、清历代的名人书画和各种奇珍异宝。

现仅存建筑遗址,并建立圆明园遗址公园。

法军上尉巴特勒,在英法联军劫掠圆明园之后,给大文豪雨果写信,征询雨果对所谓“远征中国”的看法。

——《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》雨果

教学目标

1.理清文章的情感立场思路,体会作者的人道主义精神。

2.有感情地朗读文章,体会反语、设问等用语艺术,体会作者情感。

阅读第一段,巴特勒对“远征中国”的观点是什么?

“你(巴特勒)认为这次远征是体面的,出色的。”

“在你看来,打着维多利亚女王和拿破仑皇帝双重旗号对中国的远征,是由法国和英国共同分享的光荣,而你很想知道,我对英法的这次胜利会给予多少赞誉。”

巴特勒的观点:“远征中国”是体面而出色的一次军事行动,雨果应当会给予高度评价。

阅读第一段,雨果认可巴特勒的观点吗?

“你(巴特勒)认为这次远征是体面的,出色的。”

“在你看来,打着维多利亚女王和拿破仑皇帝双重旗号对中国的远征,是由法国和英国共同分享的光荣,而你很想知道,我对英法的这次胜利会给予多少赞誉。”

雨果态度:红色字体含蓄地表示“远征是体面的,出色的”的观点是巴特勒的,不是自己的。与巴特拉的想法保持距离,泾渭分明。

作者介绍

维克多·雨果( 1802年—1885年),法国19世纪前期积极浪漫主义文学的代表作家,人道主义的代表人物,法国文学史上卓越的资产阶级民主作家,被人们称为“法兰西的莎士比亚”。一生写过多部诗歌、小说、文艺评论及政论文章,在法国及世界有着广泛的影响力。代表作品有《巴黎圣母院》《悲惨世界》《九三年》等。

1885年,维克多·雨果在巴黎与世长辞。法国人民为雨果举行国葬,雨果的遗体被安葬在专门安葬伟人的先贤祠。

维克多·雨果的故事

一个夏天的中午,时值少年的雨果路经法国巴黎法院门前的广场,他看到木柱上绑着一个年轻女子,据说是犯了所谓“仆役盗窃罪”,一个刽子手钳起一根烧红的烙铁,向她裸露的肩背按了下去,那女子发出了撕心裂肺的惨叫,这一“惨叫声”成了雨果“心灵上永远不能磨灭的呼喊”。以后雨果的作品中,都有那“受苦受难”的女子的影子。

雨果的作品有着明显的人道主义倾向。

1885年雨果逝世,法国人民为他举行了国葬,在浩浩荡荡的送葬队伍里,有受到过红十字会救助的伤残士兵、地震和水灾中的灾民,还有遭受迫害的巴黎公社社员等。

巴特勒的真实目的

在英法联军劫掠中国圆明园归来后,巴特勒上尉想要利用雨果的显赫声望,让雨果为远征中国的所谓胜利歌功颂歌,表示称赞。

阅读全文,划出雨果的观点。

第五段:“有一天,两个来自欧洲的强盗闯进了圆明园。一个强盗洗劫财物,另一个强盗放火……这就是两个强盗的故事。”

第七段:“将受到历史制裁的这两个强盗,一个叫法兰西,另一个叫英吉利。不过,我要抗议,感谢你给了我这样一个抗议的机会。”

阅读全文,划出雨果的观点。

第八段:“法兰西吞下了这次胜利的一半赃物,今天,帝国居然还天真地以为自己就是真正的物主,把圆明园富丽堂皇的破烂拿来展出。我希望有朝一日,解放了的干干净净的法兰西会把这份战利品归还给被掠夺的中国,那才是真正的物主。”

第九段:“现在,我证实,发生了一次偷窃,有两名窃贼。”

雨果观点:谴责英法联军侵略中国、掠夺财物的强盗行径,同情遭受劫难的中国。

议论性文章是对某个问题或某件事进行分析、评论,表明自己的观点和立场的一种文体。

雨果没有狭隘的民族主义情绪,

大义凛然,对圆明园的被毁进行了

义正辞严的历史总结。

“脚步不能到达的地方,眼光可以到达;眼光不能到达的地方,精神可以飞到。”——雨果

阅读第三段,圈划关键词,在雨果的心中圆明园是怎样的?

园内用料:大理石、玉石、青铜、瓷器、雪松、宝石、绸缎、神像、异兽、琉璃、珐琅、黄金、花园、水池、喷泉、天鹅、朱鹭、孔雀……

圆明园:一个世界奇迹

阅读第三段,圈划关键句,雨果如何评价圆明园?

“一个几乎是超人的民族的想象力所能产生的成就尽在于此。”

——中华民族想象力的结晶

“人们常说:希腊有巴特农神庙,埃及有金字塔,罗马有斗兽场,巴黎有圣母院,而东方有圆明园。”

“这是某种令人惊骇而不知名的杰作,在不可名状的晨曦中依稀可见,宛如在欧洲文明的地平线上瞥见的亚洲文明的剪影。”

——东方文明的最高象征

“在世界的某个角落,有一个世界奇迹。”

“为谁而建?为了各国人民。因为,岁月创造的一切都是属于人类的。”

——人类创造力的伟大体现,世界的文化遗产,全人类的共同财富

世界奇迹圆明园消失了。朗读第4-9段,读出作者的情感。

“有一天,两个来自欧洲的强盗闯进了圆明园。一个强盗洗劫财物,另一个强盗放火。似乎得胜之后,便可以动手行窃了。”

“这就是这两个强盗的故事。”

分析:义正词严地正面揭露英法联军肆意掠夺的卑鄙行径,

刻画其贪婪虚伪的本性,充满谴责与批判。

世界奇迹圆明园消失了。朗读第4-9段,读出作者的情感。

“从前他们对巴特农神庙怎么干,现在对圆明园也怎么干,不同的只是干得更彻底,更漂亮,以至于荡然无存。”

“丰功伟绩!收获巨大!两个胜利者,一个塞满了腰包,这是看得见的,另一个装满了箱箧。”

“我们欧洲人是文明人,中国人在我们眼中是野蛮人。这就是文明对野蛮所干的事情。”

“先生,以上就是我对远征中国的全部赞誉。”

分析:大量反语,强调英法联军对圆明园的破坏行为的残酷、丑陋、野蛮,表达强烈的嘲讽与愤慨。

世界奇迹圆明园消失了。朗读第4-9段,读出作者的情感。

“我希望有朝一日,解放了的干干净净的法兰西会把这份战利品归还给被掠夺的中国,那才是真正的物主。”

“现在,我证实,发生了一次偷窃,有两名窃贼。”

分析:明确地表达对英法联军远征中国的谴责,期待法国承认错误,弥补过错,表现了雨果正直、公正的伟大品格。

作者情感立场的思路整理

第三段:赞美圆明园

第四-五段:痛惜圆明园遭劫

第六-九段:怒斥英法强盗行径

第十段:表明批判态度

议论性文章的比较

《敬业与乐业》

典型的议论性文章,有观点、讲道理,直接表明中心论点,运用多种论证方法阐述论证,讲究层次清晰、逻辑严密。

《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》

一般的议论性文章,有观点、讲道理,不直接表明观点,立场鲜明,运用类比、排比、设问、反语等多种手法与表达方式,富有感染力。

雨果语录

人出生两次吗?是的。头一次,是在人开始生活的那一天;第二次,则是在萌发爱情的那一天。

人生下来不是为了抱着锁链,而是为了解开双翼;不要再有爬行的人类。我要幼虫化成蝴蝶,我要蚯蚓变成活的花朵,而且飞舞起来。

人的面孔常常反映他的内心世界,以为思想没有色彩,那是错误的。

应该相信,自己是生活的战胜者。

世界上最宽阔的是海洋,比海洋更宽阔的是天空,比天空更宽阔的是人的胸怀。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)