《新闻两则》课件

图片预览

文档简介

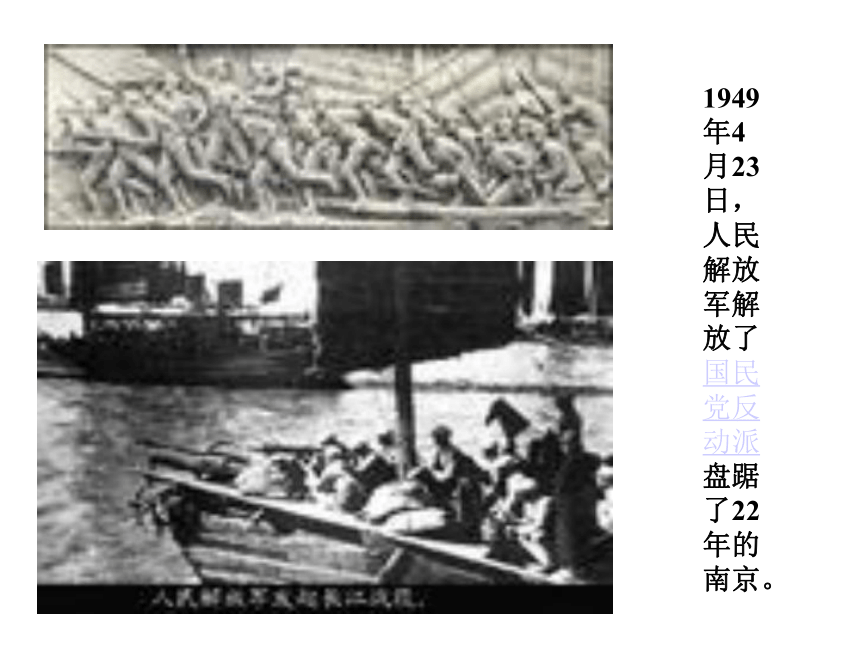

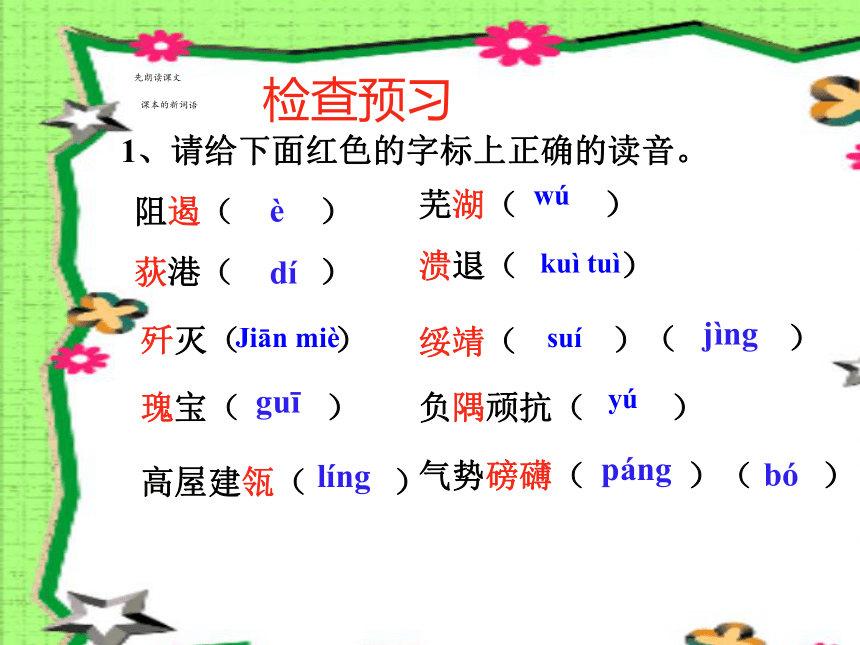

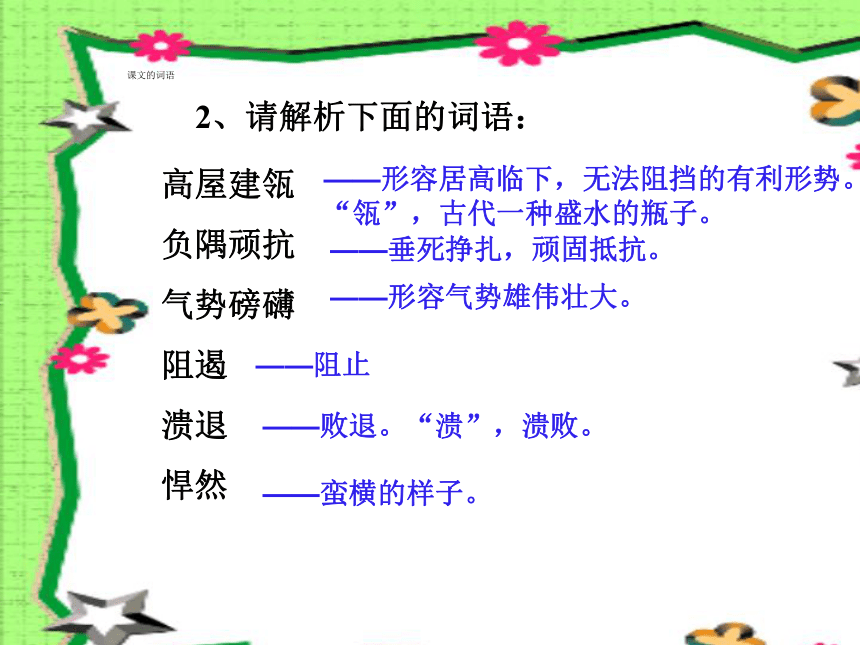

课件28张PPT。人民解放军百万大军横渡长江毛泽东新闻背景1949年4月20日,国民党政府拒绝签订国内和平协定。人民解放军坚决执行毛泽东主席和朱德总司令向全国进军的命令,渡江战役打响,百万雄师展开了浩浩荡荡的渡江行动。这篇消息就展示了震惊中外的渡江战役概貌。 作者介绍 1949年4月23日,人民解放军解放了国民党反动派盘踞了22年的南京。1、请给下面红色的字标上正确的读音。检查预习阻遏( )芜湖( )荻港( )溃退( )歼灭( )绥靖( )( )瑰宝( )负隅顽抗( )高屋建瓴( )气势磅礴( )( )èwú díkuì tuì Jiān miè suí jìngguīyú língpángbó先朗读课文课本的新词语2、请解析下面的词语:高屋建瓴

负隅顽抗

气势磅礴

阻遏

溃退

悍然——形容居高临下,无法阻挡的有利形势。“瓴”,古代一种盛水的瓶子。——垂死挣扎,顽固抵抗。——形容气势雄伟壮大。——阻止——败退。“溃”,溃败。——蛮横的样子。课文的词语整体感知 读了这篇新闻报道,你有什么发现?2、新闻的记叙要素:人物

时间

地点

事件的起因

事件的经过和结果新闻的有关知识:1、广义新闻泛指消息、通讯、报告文学等;狭义新闻,专指消息。消息,是报纸常用的一种文章样式。《人民解放军百万大军横渡长江》是狭义新闻,即消息。人民解放军百万大军1949年4月20日夜起止4月22日22时西起九江(不含)东至江阴一千余华里战场反动派拒签和平协定 中路军首先突破30万人全渡过,西路军35万已渡三分之二 ,东路军35万大部渡过,占领、控制广大南岸阵地及要塞。学习了新闻的结构标题

导语

主体

结语

背景 高度概括事件(迅速了解新闻主要内容,要看标题) 简洁明了的叙述事件。一般指“电头”后的第一句话或第一段。(较详细了解新闻内容,要看导语) 导语后集中叙述事件、阐发问题和表明观点的中心部分。(详细地的了解新闻内容,要看主体) 是事物的历史状况或存在的环境、条件,是从属部分,一般插在主体中,也可插在“导语”或“结语”中。 是新闻的结尾,一般指新闻的最后一句或一段。(依内容的需要,可有可无)新闻的结构标题

导语

主体

背景

结语引标主标副标课文结构标题:(第1、2两句)(剩余部分)中路军:西路军:东路军:主体:导语:渡江概况(从四个方面概括)冲破敌阵横渡长江中路军首战告捷西路军所向无敌(略)(详)(重点)东路军战绩辉煌人民解放军百万大军横渡长江试找出本文的标题、导语、主体,并划分主体的层次和慨括导语、主体的层意(小组讨论)。渡江区域战役全局复印

对照地图,复述三路大军的渡江情况。

九江江阴安庆芜湖中路军西路军东路军(35万)(30万)(35万)找出文章的主体部分,并加以分析:1、主体部分分为几个层次?分为三个层次:

第一层:从“20日夜起”到“即已渡过30万人”(写中路军渡江的时间、突破地点、渡过人数)第二层:从“21日下午5时起”到“不起丝毫作用”(对西路军渡江情况加以评论)第三层:从“汤恩伯认为”到篇末(写东路军的渡江情况)概括出该消息的背景和结语。背景(事情的起因):国民党政府拒绝签订和平协议。结语:人民解放军于23日全体渡过长江。开头的括号部分是什麽内容?是“电头”部分,交待了通讯社的名称、发电时间和地点。新闻的小知识:电头电头就是在报道开头用括号或黑体字表示,交代槁子的来源和发稿的时间

1、在报道的开头

2、用括号或黑体字表示

3、交代稿子的来源和发稿时间练习:分析[新华社长江前线22日22时电]这电头所含的信息量

新华社“是通讯社的名称,交代了稿子的来源; “长江前线”交代了发稿的地点,说明稿子的真实性; “ 22日22时” 交代了发稿的时间,说明了新闻的及时性; “电”说明了发稿所采用的形式。

1、为什么按中、西、东的顺序叙述? 中路军首先发起渡江作战,所以先说。四路军和中路军所遇敌情一样,敌军抵抗甚为微弱,而东线敌军抵抗较为顽强,所以西路接着中路说,合在一起,可以议一议。最后说东路激战,文势也涌起高潮。2、东路与西路是同时发起渡江作战的,为什么先说西路军,再说东路军? 在新闻的主体里,中路军和西路军都从时间说起,中路一层开头是“二十日夜起”,西路一层开头是“二十一日下午五时起”,层次分明而又紧相衔接。说了西路战况之后,又合起来有所议论,议论最后一句是“汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了”。话题巧妙而自然地从“西面”转到“东面”。问题探究3、本文主体部分的三个层次是怎样衔接的?4、找出本文的议论句,看看它属新闻结构的哪个部分,有什么表达效果? 第二层开头“二十一日下午五时起”与第一层开头“二十日夜起”紧相衔接;第三层开头“不料正是汤恩伯到芜湖的那一天……我军突破了”一句起了承上启下的作用,把第二层与第三层衔接起来了。 “此种情况……都很泄气”。属“背景”部分。分析了敌溃我胜的原因,突出了文章中心。揣摩语言 请比较下面每组中的句子,看哪句好,说说理由。①、二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先越过安庆、芜湖线,到达繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,共渡过三十万人。②、二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,二十四小时内已渡过三十万人。Ⅰ Ⅰ组的②句好。“突破”表明我军歼灭或击溃守敌冲破敌阵。用“越过”表现不出经过战斗。“渡至”比“到达”含义丰富,有横渡与到达两层意思,且文字简洁有力。“二十四小时内已”,时间明确,且含渡江迅速,作战顺利之意。用“共”字不能表达这些意思。Ⅱ①结果就在二十日那一天,东面防线又被我军突破了。②不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

Ⅱ组的②句好。“不料正是汤恩伯到芜湖的那一天”,有嘲讽意味,嘲讽汤恩伯过高估计东面防线的巩固性,过低估计人民解放军的战斗力,倘说“结果就在二十日那一天”,毫无感彩,且与上句“二十一日”重复。 小结: 可见这则新闻的语言用词准确精练,铿锵有力。另外还有书面语和口头语相穿插,相益得彰(如“敌亦纷纷溃退,毫无斗志”——文气十足;“不想再打了”“都很泄气”——非常口语化),各有妙处。新闻的基本特征用事实讲话新闻的特点观点鲜明

内容真实

及时迅速

语言简明准确小结 本文是一篇消息(狭义新闻),它真实、及时、简要地报道人民解放军百万大军横渡长江的情况。全面介绍了渡江三路军的进军的时间、地点、战线、战况,使人对震惊中外的渡江战役之概貌有所了解。这则新闻的标题、导语和主体部分的结构安排等都颇有讲究,值得细心体味。文中的语言准确精练,铿锵有力。 这篇新闻,气势磅礴,全面地报道了人民解放军的渡江战役,这是中国解放战争战略进攻阶段具有关键意义的胜利。这一历史,让我们看到正义战争的威力,认识到中国革命的胜利来之不易。中原我军解放南阳默读第二则新闻,理清记叙的六要素。《中原我军解放南阳》

人物:中原我军

时间:1948年11月4日下午

地点:南阳

事件发生的原因:蒋军因全局败坏,被迫将整个南部战线近百个师的兵力集中于以徐州为中心和以汉口为中心的两个地区。在我强大的野战军和地方军配合打击之下,困守南阳的蒋军,不得不被迫弃城南逃。

经过与结果:自去年七月,南阳人民解放军开始向敌后进军,大量歼敌,扩大并巩固了根据地,壮大了人民武装,彻底孤立了敌人,南阳守敌王凌云弃城南逃,我军当即占领南阳,从此河南全境除若干据点外,全部为我解放。把握全文内容,需要划分层次第一层(开头—占领南阳)是导语,概述中原我军解放南阳,指出南阳守敌弃城南逃的背景、时间。

第二层(南阳—南阳一帯)是背景资料,用两则史料说明南阳自古以来在军事上具有重要战略地位。

第三层(在过去一年—放弃南阳)回顾过去一年蒋介石从重视南阳到放弃南阳的变化,指出蒋军全局溃败的背景。

第四层(去年七月—弃城逃窜)由河南全省基本解放进而回顾一年多来南线人民解放军取得的伟大胜利。

成绩主要有三项。

1.恢复和建立了稳固的根据地,创立了七个军区,极大地扩大了老根据地。

2.歼灭了大量的国民党正规部队,发展了我党武装力量。

3.纠正了“左”的策略,采取了正确的策略,孤立了敌人,巩固了根据地。

第五层,预言南阳逃敌王凌云前途黑暗。

拓展延伸请找出下面这则新闻的标题、导语和主体。 温家宝强调加强应急管理工作

国务院于7月23日在京召开全国应急管理工作会议。中共中央政治局常委、国务院总理温家宝强调,加强全国应急体系建设和应急管理工作,必须做好健全组织体系、运行机制、保障制度等工作。

标题导语:国务院于7月23日在京召开全国应急管理工作会议主体:“中中共中央政治局常委、国务院总理温家宝强调,……保障制度等工作。”

负隅顽抗

气势磅礴

阻遏

溃退

悍然——形容居高临下,无法阻挡的有利形势。“瓴”,古代一种盛水的瓶子。——垂死挣扎,顽固抵抗。——形容气势雄伟壮大。——阻止——败退。“溃”,溃败。——蛮横的样子。课文的词语整体感知 读了这篇新闻报道,你有什么发现?2、新闻的记叙要素:人物

时间

地点

事件的起因

事件的经过和结果新闻的有关知识:1、广义新闻泛指消息、通讯、报告文学等;狭义新闻,专指消息。消息,是报纸常用的一种文章样式。《人民解放军百万大军横渡长江》是狭义新闻,即消息。人民解放军百万大军1949年4月20日夜起止4月22日22时西起九江(不含)东至江阴一千余华里战场反动派拒签和平协定 中路军首先突破30万人全渡过,西路军35万已渡三分之二 ,东路军35万大部渡过,占领、控制广大南岸阵地及要塞。学习了新闻的结构标题

导语

主体

结语

背景 高度概括事件(迅速了解新闻主要内容,要看标题) 简洁明了的叙述事件。一般指“电头”后的第一句话或第一段。(较详细了解新闻内容,要看导语) 导语后集中叙述事件、阐发问题和表明观点的中心部分。(详细地的了解新闻内容,要看主体) 是事物的历史状况或存在的环境、条件,是从属部分,一般插在主体中,也可插在“导语”或“结语”中。 是新闻的结尾,一般指新闻的最后一句或一段。(依内容的需要,可有可无)新闻的结构标题

导语

主体

背景

结语引标主标副标课文结构标题:(第1、2两句)(剩余部分)中路军:西路军:东路军:主体:导语:渡江概况(从四个方面概括)冲破敌阵横渡长江中路军首战告捷西路军所向无敌(略)(详)(重点)东路军战绩辉煌人民解放军百万大军横渡长江试找出本文的标题、导语、主体,并划分主体的层次和慨括导语、主体的层意(小组讨论)。渡江区域战役全局复印

对照地图,复述三路大军的渡江情况。

九江江阴安庆芜湖中路军西路军东路军(35万)(30万)(35万)找出文章的主体部分,并加以分析:1、主体部分分为几个层次?分为三个层次:

第一层:从“20日夜起”到“即已渡过30万人”(写中路军渡江的时间、突破地点、渡过人数)第二层:从“21日下午5时起”到“不起丝毫作用”(对西路军渡江情况加以评论)第三层:从“汤恩伯认为”到篇末(写东路军的渡江情况)概括出该消息的背景和结语。背景(事情的起因):国民党政府拒绝签订和平协议。结语:人民解放军于23日全体渡过长江。开头的括号部分是什麽内容?是“电头”部分,交待了通讯社的名称、发电时间和地点。新闻的小知识:电头电头就是在报道开头用括号或黑体字表示,交代槁子的来源和发稿的时间

1、在报道的开头

2、用括号或黑体字表示

3、交代稿子的来源和发稿时间练习:分析[新华社长江前线22日22时电]这电头所含的信息量

新华社“是通讯社的名称,交代了稿子的来源; “长江前线”交代了发稿的地点,说明稿子的真实性; “ 22日22时” 交代了发稿的时间,说明了新闻的及时性; “电”说明了发稿所采用的形式。

1、为什么按中、西、东的顺序叙述? 中路军首先发起渡江作战,所以先说。四路军和中路军所遇敌情一样,敌军抵抗甚为微弱,而东线敌军抵抗较为顽强,所以西路接着中路说,合在一起,可以议一议。最后说东路激战,文势也涌起高潮。2、东路与西路是同时发起渡江作战的,为什么先说西路军,再说东路军? 在新闻的主体里,中路军和西路军都从时间说起,中路一层开头是“二十日夜起”,西路一层开头是“二十一日下午五时起”,层次分明而又紧相衔接。说了西路战况之后,又合起来有所议论,议论最后一句是“汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了”。话题巧妙而自然地从“西面”转到“东面”。问题探究3、本文主体部分的三个层次是怎样衔接的?4、找出本文的议论句,看看它属新闻结构的哪个部分,有什么表达效果? 第二层开头“二十一日下午五时起”与第一层开头“二十日夜起”紧相衔接;第三层开头“不料正是汤恩伯到芜湖的那一天……我军突破了”一句起了承上启下的作用,把第二层与第三层衔接起来了。 “此种情况……都很泄气”。属“背景”部分。分析了敌溃我胜的原因,突出了文章中心。揣摩语言 请比较下面每组中的句子,看哪句好,说说理由。①、二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先越过安庆、芜湖线,到达繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,共渡过三十万人。②、二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,二十四小时内已渡过三十万人。Ⅰ Ⅰ组的②句好。“突破”表明我军歼灭或击溃守敌冲破敌阵。用“越过”表现不出经过战斗。“渡至”比“到达”含义丰富,有横渡与到达两层意思,且文字简洁有力。“二十四小时内已”,时间明确,且含渡江迅速,作战顺利之意。用“共”字不能表达这些意思。Ⅱ①结果就在二十日那一天,东面防线又被我军突破了。②不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

Ⅱ组的②句好。“不料正是汤恩伯到芜湖的那一天”,有嘲讽意味,嘲讽汤恩伯过高估计东面防线的巩固性,过低估计人民解放军的战斗力,倘说“结果就在二十日那一天”,毫无感彩,且与上句“二十一日”重复。 小结: 可见这则新闻的语言用词准确精练,铿锵有力。另外还有书面语和口头语相穿插,相益得彰(如“敌亦纷纷溃退,毫无斗志”——文气十足;“不想再打了”“都很泄气”——非常口语化),各有妙处。新闻的基本特征用事实讲话新闻的特点观点鲜明

内容真实

及时迅速

语言简明准确小结 本文是一篇消息(狭义新闻),它真实、及时、简要地报道人民解放军百万大军横渡长江的情况。全面介绍了渡江三路军的进军的时间、地点、战线、战况,使人对震惊中外的渡江战役之概貌有所了解。这则新闻的标题、导语和主体部分的结构安排等都颇有讲究,值得细心体味。文中的语言准确精练,铿锵有力。 这篇新闻,气势磅礴,全面地报道了人民解放军的渡江战役,这是中国解放战争战略进攻阶段具有关键意义的胜利。这一历史,让我们看到正义战争的威力,认识到中国革命的胜利来之不易。中原我军解放南阳默读第二则新闻,理清记叙的六要素。《中原我军解放南阳》

人物:中原我军

时间:1948年11月4日下午

地点:南阳

事件发生的原因:蒋军因全局败坏,被迫将整个南部战线近百个师的兵力集中于以徐州为中心和以汉口为中心的两个地区。在我强大的野战军和地方军配合打击之下,困守南阳的蒋军,不得不被迫弃城南逃。

经过与结果:自去年七月,南阳人民解放军开始向敌后进军,大量歼敌,扩大并巩固了根据地,壮大了人民武装,彻底孤立了敌人,南阳守敌王凌云弃城南逃,我军当即占领南阳,从此河南全境除若干据点外,全部为我解放。把握全文内容,需要划分层次第一层(开头—占领南阳)是导语,概述中原我军解放南阳,指出南阳守敌弃城南逃的背景、时间。

第二层(南阳—南阳一帯)是背景资料,用两则史料说明南阳自古以来在军事上具有重要战略地位。

第三层(在过去一年—放弃南阳)回顾过去一年蒋介石从重视南阳到放弃南阳的变化,指出蒋军全局溃败的背景。

第四层(去年七月—弃城逃窜)由河南全省基本解放进而回顾一年多来南线人民解放军取得的伟大胜利。

成绩主要有三项。

1.恢复和建立了稳固的根据地,创立了七个军区,极大地扩大了老根据地。

2.歼灭了大量的国民党正规部队,发展了我党武装力量。

3.纠正了“左”的策略,采取了正确的策略,孤立了敌人,巩固了根据地。

第五层,预言南阳逃敌王凌云前途黑暗。

拓展延伸请找出下面这则新闻的标题、导语和主体。 温家宝强调加强应急管理工作

国务院于7月23日在京召开全国应急管理工作会议。中共中央政治局常委、国务院总理温家宝强调,加强全国应急体系建设和应急管理工作,必须做好健全组织体系、运行机制、保障制度等工作。

标题导语:国务院于7月23日在京召开全国应急管理工作会议主体:“中中共中央政治局常委、国务院总理温家宝强调,……保障制度等工作。”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》