2.2 地表形态的变化(共43张ppt)

文档属性

| 名称 | 2.2 地表形态的变化(共43张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 28.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-08-18 07:45:07 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

GEOGRAPHY

地表形态的变化

情景创设

探 究

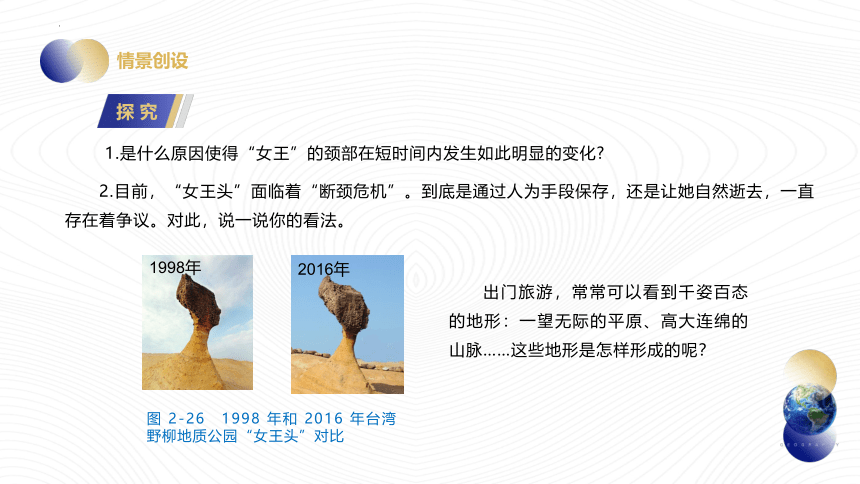

野柳地质公园地处我国台湾岛北部海岸,大自然在这里造就了许多奇特的地质景观,其中最具代表性的岩石就是“女王头”。“女王头”的颈部修长,脸部线条优美,形象犹如昂首静坐的女王。从图中可以看出,经过18年时间,“女王”的颈部明显变细了。过去人们还能依偎在“女王”的肩上合影留念,而现在“女王”已经被保护起来了,游人不能再接近。

情景创设

探 究

1.是什么原因使得“女王”的颈部在短时间内发生如此明显的变化

2.目前,“女王头”面临着“断颈危机”。到底是通过人为手段保存,还是让她自然逝去,一直存在着争议。对此,说一说你的看法。

1998年

2016年

图 2-26 1998 年和 2016 年台湾野柳地质公园“女王头”对比

出门旅游,常常可以看到千姿百态的地形:一望无际的平原、高大连绵的山脉……这些地形是怎样形成的呢?

内力作用与外力作用

目 录

CONTENTS

01

02

内力作用与地表形态

03

外力作用与地表形态

PART 01

内力作用与外力作用

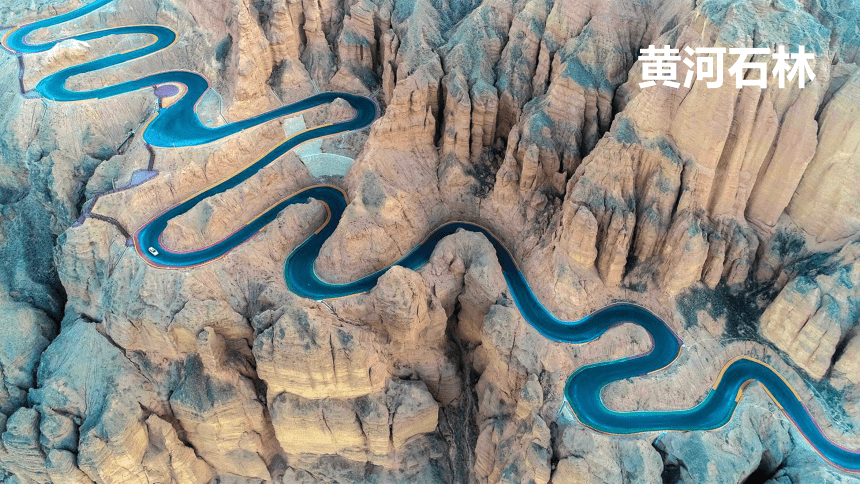

黄河石林

内力作用与外力作用

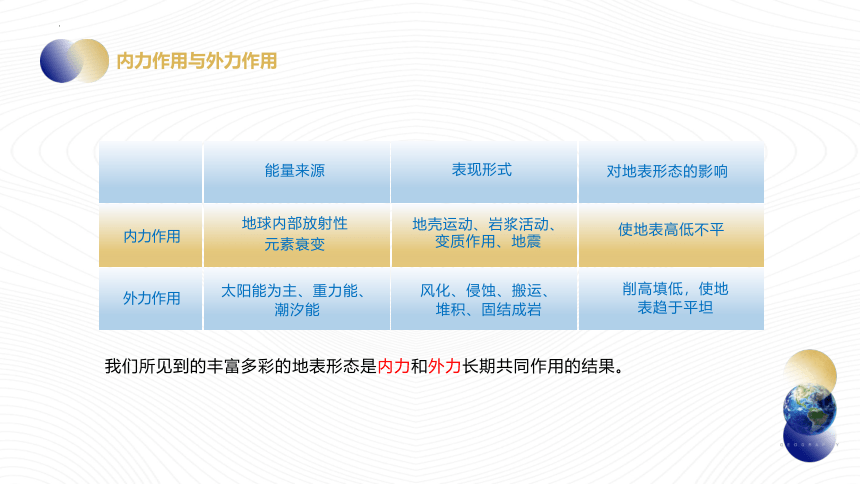

我们所见到的丰富多彩的地表形态是内力和外力长期共同作用的结果。

内力作用

外力作用

能量来源

表现形式

对地表形态的影响

地球内部放射性

元素衰变

地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震

使地表高低不平

太阳能为主、重力能、潮汐能

风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩

削高填低,使地表趋于平坦

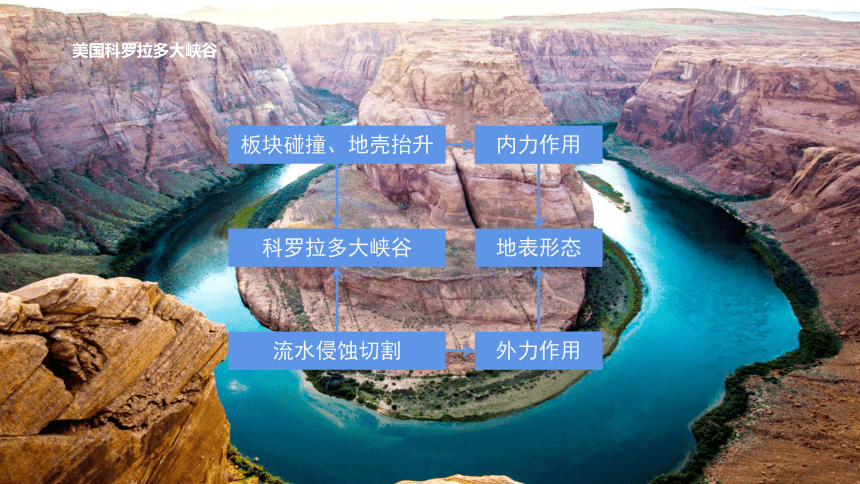

美国科罗拉多大峡谷

科罗拉多大峡谷

流水侵蚀切割

板块碰撞、地壳抬升

地表形态

内力作用

外力作用

PART 02

内力作用与地表形态

板块运动与宏观地形

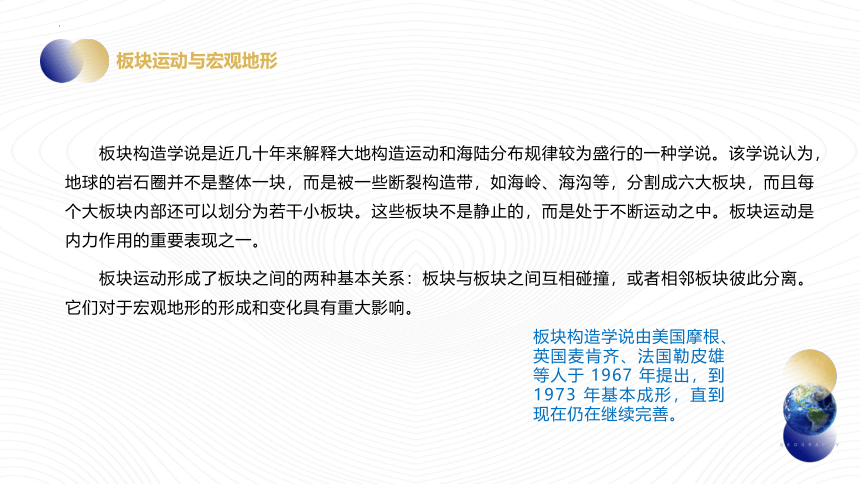

板块构造学说是近几十年来解释大地构造运动和海陆分布规律较为盛行的一种学说。该学说认为,地球的岩石圈并不是整体一块,而是被一些断裂构造带,如海岭、海沟等,分割成六大板块,而且每个大板块内部还可以划分为若干小板块。这些板块不是静止的,而是处于不断运动之中。板块运动是内力作用的重要表现之一。

板块运动形成了板块之间的两种基本关系:板块与板块之间互相碰撞,或者相邻板块彼此分离。它们对于宏观地形的形成和变化具有重大影响。

板块构造学说由美国摩根、英国麦肯齐、法国勒皮雄等人于 1967 年提出,到1973 年基本成形,直到现在仍在继续完善。

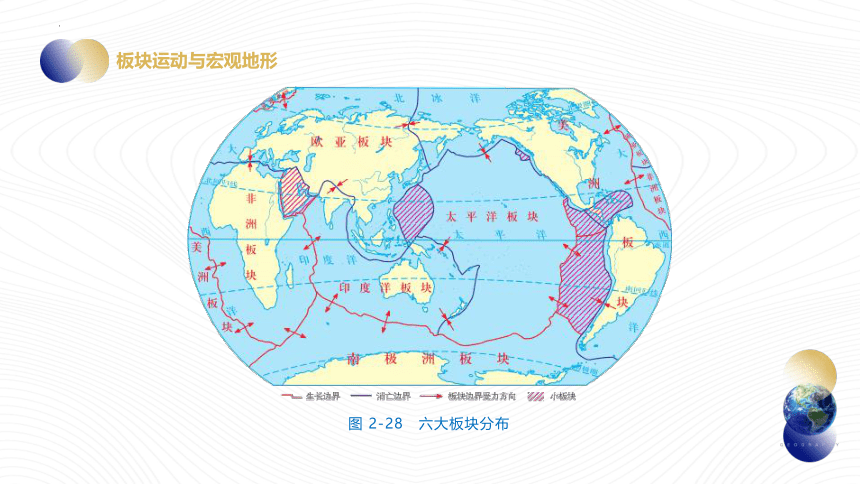

板块运动与宏观地形

图 2-28 六大板块分布

板块运动与宏观地形

在板块相撞挤压的地区,常形成山脉。当大洋板块和大陆板块相撞时,大洋板块因位置较低,俯冲到大陆板块之下,这里往往形成海沟;大陆板块受挤上拱,隆起成岛弧或海岸山脉。太平洋西部边缘的深海沟—岛弧链,就是太平洋板块和欧亚板块相撞形成的。

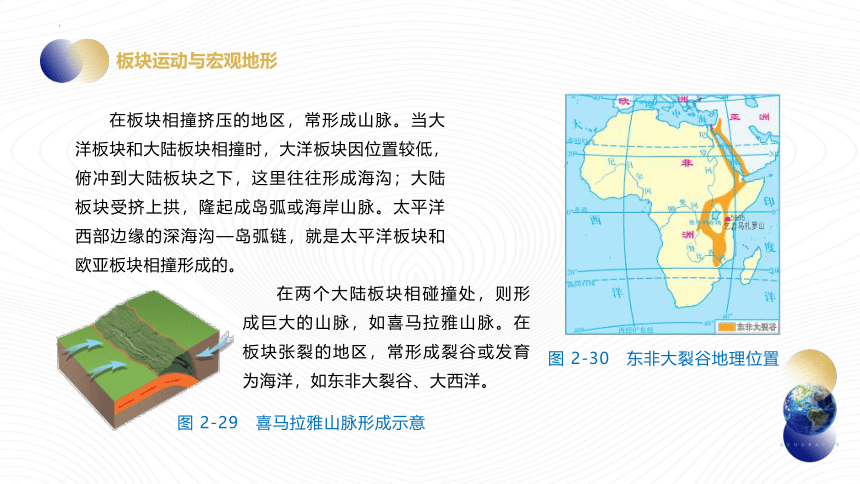

图 2-30 东非大裂谷地理位置

在两个大陆板块相碰撞处,则形成巨大的山脉,如喜马拉雅山脉。在板块张裂的地区,常形成裂谷或发育为海洋,如东非大裂谷、大西洋。

图 2-29 喜马拉雅山脉形成示意

活 动

1. 读图 2-28、图 2-29,运用板块构造理论,说明喜马拉雅山脉是怎样形成的。

2. 设计模拟实验或绘制示意图,说明太平洋西部边缘的深海沟—岛弧链是怎样

形成的。

板块构造与宏观地形

地质构造与地表形态

在山区河谷或公路两侧的裸露岩壁上,经常可以看到岩层倾斜弯曲,甚至是断裂错开的情形。这些由地壳运动留下的“痕迹”,叫作地质构造。从地质构造与地形的关系中,能够看出地质构造对地形的形成和发育的影响。

岩层在形成时一般是水平的。在地壳运动产生的强大挤压作用下,岩层会发生塑性变形,产生一系列的波状弯曲,叫作褶皱。地壳发生褶皱隆起,常形成山脉。世界上许多高大山脉都是褶皱山脉。

褶皱的基本单位是褶曲,即褶皱的一个弯曲。褶曲有背斜和向斜两种基本形态。从形态上看,背斜岩层一般向上拱起,向斜岩层一般向下弯曲。在地形上,有时候背斜成为山岭,向斜成为谷地。但是,在野外,我们常能见到背斜成为谷地、向斜成为山岭的情况。这种地形与褶皱构造不相吻合的现象,称为地形倒置。

当地壳运动产生的强大作用力超过岩石的承受能力时,岩层就会破裂。岩层发生破裂后,如果两侧的岩块沿破裂面发生明显的位移,就形成了断层。在地形上,有些断层常形成平直的陡崖。

图 2-31 华山

地质构造与地表形态

两条平行断层之间的岩块相对上升,两边岩块相对下降,相对上升的岩块叫作地垒,它常形成断块山,如我国的华山、庐山、泰山等。两条平行断层之间的岩块相对下降,两边岩块相对上升,相对下降的岩块叫作地堑,它常形成狭长的凹陷地带,如我国的吐鲁番盆地、渭河谷地、汾河谷地等。

图 2-32 断层示意

图 2-33 地垒、地堑示意

地堑

地堑

地垒

了解地质构造

规律,对找矿、找

水、工程建设等有

很大帮助。对此

地质构造与地表形态

活 动

1. 读图 2-34、图 2-35,完成相关任务。

图 2-34 发育在背斜构造上的谷地示意

图 2-35 发育在向斜构造上的山岭示意

背斜谷

向斜山

地质构造与地表形态

(1)在图 2-34 中,用虚线绘出背斜部位缺失的岩层。

(2)议一议,背斜谷和向斜山分别是怎样形成的?

2. 读图 2-32,完成相关任务。

(1)断层面是指岩体断裂错开的面,断层线是指断层面与地面的交线。在图中

找到断层面、断层线,并将它们标注出来。

(2)想一想,岩体发生破裂就会形成断层吗?

(3)议一议,沿断层线常发育成什么地形?

火山活动与地表形态

火山喷发是地球内部能量强烈的释放形式,岩浆喷出地表即为火山喷发。根据喷发状况,可分为裂隙式喷发和中心式喷发两种类型。裂隙式喷发的火山,熔岩物质往往形成宽广的玄武岩高原,如美国哥伦比亚高原、印度西部高原等。中心式喷发的火山,常在地表形成火山锥、火山口等火山地貌,如富士山、长白山主峰等。没有破坏的火山口是一个中央低凹的封闭洼地,有时候会积水成湖,如长白山天池。

火山活动与地表形态

活 动

1. 世界上的火山主要分布在环太平洋带、地中海—喜马拉雅带和洋中脊带。读图 2-28,试运用板块构造理论进行解释。

2. 根据活动情况,火山可分为三类:一是现代尚在活动或周期性喷发的火山,

称为活火山;二是保持有火山形态和喷发物,但无喷发历史记录,也无活动性表现的火山,称为死火山;三是长期没有喷发,但将来还会喷发的火山,称为休眠火山。查阅相关资料,举出上述三类火山的实例。

3. 读图 2-36、图 2-37,议一议,火山地貌在形态上有何特点?尝试用等高线绘制一幅有火山口湖的火山地形图。

图 2-36 日本富士山

图 2-37 火山口湖形成过程示意

PART 03

外力作用与地表形态

外力作用与地表形态

我们平时所看到的地表形态,并不是内力作用下地表形态的“本来面貌”,因为地表每时每刻都受到外力作用的塑造。外力作用的主要表现形式有风化、侵蚀、搬运、沉积等。

塑造地表形态的外力主要有流水、风、冰川等。风化侵蚀的产物,经搬运作用离开原来的位置,随着河流流速降低、风力减小或冰川融化等,这些物质又在地表沉积下来。在此过程中,形成了多姿多彩的地表形态。

风化作用与地表形态

外力塑造地表形态始于风化作用。风化作用是指地表或接近地表的岩石,在温度变化、水、大气及生物的影响下原地发生的破坏作用。风化作用分为三种类型,即物理风化、化学风化和生物风化。物理风化使岩石发生机械破碎,化学风化则伴随着岩石化学成分的改变。生物风化是生物参与下的风化作用,是通过物理风化和化学风化进行的。

图 2-38 植物根系生长撑开岩石裂隙

风化作用与地表形态

物理风化

物理风化主要是因温度变化引起的。寒暖季节和昼夜之间的温度变化,可使岩石膨胀和收缩。岩石是热的不良导体,白天受太阳光曝晒,温度升高,表层体积膨胀,但内部很少受到热力的影响;夜间,岩石表层逐渐冷缩,内部却因受到白天传导进来的热力影响而膨胀。岩石表里反复地、不均匀地膨胀与收缩,会使岩石产生裂隙,彼此脱离,层层剥落,岩石就破碎了。填充于岩石裂隙和孔隙中的水分,因冰冻使岩石发生机械破碎,称为寒冻风化。在高寒、高山及季节变化显著的地区,常在一年或一日之内,发生冰冻及解冻现象。水结冰后体积约增加 1/11,在裂隙或封闭孔隙中会产生约 960 千克 / 厘米2的巨大压力,从而可以撑开和扩大裂隙;气温上升,冰融成水,继续向裂隙深处渗透,这样一冻一解,反复进行,足以使岩石崩解破碎。因此,裂隙中的冰冻作用犹如一把凿石利斧,也称为冰劈作用。

风化作用与地表形态

图 2-39 寒冻风化过程示意

风化作用与地表形态

阅读下列材料,完成相关任务。

风化壳是指由岩石风化产物在大陆岩石圈表层所构成的、呈不连续分布的疏松表层。它是岩石圈、水圈、大气圈、生物圈相互作用的产物。物理风化的产物是粗细不等、棱角分明的碎块。在干旱地区或寒冷地区,物理风化产物常在坡度较平缓的坡麓地带堆积形成倒石堆(岩屑堆)。化学风化的产物一部分溶解于水,随水流失;部分难溶物质,如Al 2 O 3 、Fe 2 O 3 等,则多残留在原地。

1. 风化作用与气候有什么关系?哪些地区物理风化比较强烈,哪些地区化学风化比较强烈?

2. 风化壳的厚度与哪些条件有关?哪些地区的风化壳比较厚?为什么?

图 2-40 西藏定结附近物理风化产物形成的倒石堆

流水作用与地表形态

在内力作用的基础上,地球表面大多数地区受到流水作用的塑造。在构造抬升区,河流以侵蚀切割作用为主,如青藏高原在抬升的同时,周边区域受流水作用不断下切,造就了高原周边山高谷深、水拍云崖的雄奇景观。在构造稳定区或构造沉降区,则以沉积作用为主,形成开阔的冲积平原,在河口地区出现三角洲。

1. 水蚀作用

水蚀作用包括下切侵蚀、溯源侵蚀和侧向侵蚀。下切侵蚀是指水流垂直地面向下的侵蚀,其结果是加深河床或沟床。下切侵蚀多发生在构造抬升的山区,常形成深切的 V 形谷。

溯源侵蚀是指在河流或沟谷底部地形变陡之处,因流水冲刷作用加剧,受冲刷的部位不断向上游方向移动的现象。例如,发育在东北黑土区的沟谷,其沟头因溯源侵蚀每年可向源头方向推进数米至十数米不等。溯源侵蚀可使沟谷或河流的长度不断增加。

流水作用与地表形态

瀑布与河流的溯源后退

河流中瀑布位置的不断后退,也是溯源侵蚀的结果,如美国与加拿大交界处的尼亚加拉瀑布,在溯源侵蚀的作用下不断向上游后退。观测资料表明,该瀑布在加拿大一侧后退的速度约为 1.3 米 / 年,瀑布形成至今已经后退了 12 千米。我国黄河壶口瀑布也处在不断向上游移动的过程中,其后退速度约为 1.2 米 / 年,但后退速度在逐渐变慢,这可能与黄河水量变小有关。

图 2-41 尼亚加拉瀑布溯源后退示意

流水作用与地表形态

侧向侵蚀是指受横向环流的作用,弯曲河段的凹岸不断受到侵蚀而崩塌后退,形成陡峻的河岸。与此同时,水流从上游搬运而来的泥沙及凹岸侵蚀所产生的碎屑物,被带到凸岸堆积,导致河流侧向发展。在山区,河流侧向发展可使河谷不断展宽。在平原地区,河流侧向发展导致凹岸侵蚀后退、凸岸堆积前伸,河曲不断向下游移动,形成曲流带。当河床弯曲越来越大时,便会发生裁弯取直,形成牛轭湖。

流水作用与地表形态

横向环流

河水流过弯曲的河谷,其主流线因惯性作用而向凹岸偏移,受到较强离心力作用的上层河水会加速流向凹岸,使凹岸水面变高,产生向下水流。凹岸下降水流沿河床底部向凸岸推移,即底层水流由凹岸流向凸岸,以维持水流的连续性,这样就使河床水流构成连续的螺旋状推进的横向环流系统。底层水流由凹岸流向凸岸时,把泥沙也带到了凸岸。

图 2-42 横向环流示意

流水作用与地表形态

2. 沉积作用

河流中挟带的泥沙,在流速降低时,会发生机械沉积作用,在河床上沉积下来。河流流速较大时,可挟带比较粗的碎屑颗粒,如山区河床上常沉积有砾石;河流流速较小时,只能挟带比较细的泥沙。从上游到下游,河流沉积物逐渐变细。在构造沉降区,河流可形成冲积平原,如华北平原自新生代以来的沉积物厚度,最大的达 5 000 米以上,最小的也有 1 500 米左右。

图 2-43 河流流速与挟带泥沙颗粒粒径之间的关系

流水作用与地表形态

活 动

1. 水蚀作用会造成一些特殊的地理现象。例如,当河流源头向上游溯源侵蚀到达并切穿流域分水岭后,有可能发生分水岭一坡的河流夺取另一坡河流上游段的现象,这种水系演变现象称为河流袭夺。在图 2-44 中,原来流入另一条河流的支流,在地淤沟以南突然转向流入恶沟。据此,完成相关任务。

图 2-44 山东省局部区域水系

流水作用与地表形态

活 动

(1)读图 2-45,从水蚀作用角度,解释图 2-44

中的水系演变现象。

(2)旋峰峪附近的河谷非常宽浅,径流量很小,

却充填着大量的河流冲积沙砾石及亚沙土。试对这一现象进行合理解释。

(3)议一议,发生袭夺后,恶沟的径流量及地貌会发生什么变化?

2. 当河流进入海洋时,河水很快分散,由于流速突然降低而产生沉积作用,同时河水与海水混合,海水中的离子使河水中不易沉积的胶体物质絮凝沉降。在大河河口,尤其是河流泥沙含量高的河口,因泥沙大量沉积而形成三角洲。据此讨论三角洲形成的物质条件和动力条件。

图 2-44 山东省局部区域水系

风力作用与地表形态

1.风蚀作用

(1)概念:风力对地表岩土的破坏作用。

(2)分类

风蚀作用

吹蚀作用

概 念

地表的松散沙粒或基岩上的风化产物,

在气流作用下被吹扬

磨蚀作用

含有大量沙粒的气流在运动过程中,

沙粒对地表物体进行撞击和摩擦,

或者在岩石裂隙和凹坑内进行旋磨

作用特点

造成地表物质的损失,

使地表遭到破坏,

从而形成各种风蚀地貌

风力作用与地表形态

2.风积作用

(1)概念:风所搬运的沙粒由于条件改变而发生堆积。

(2)沙丘的形成:在风沙搬运的过程中,当风力变弱,或遇到障碍物(如山体阻挡,或地面草丛、建筑物阻碍),或下垫面性质改变时,会对风沙流产生影响,导致沙粒从气流中跌落堆积,从而形成各种形态的沙丘。

当挟沙气流在运行过程中遇到较冷的气流时,会向上抬升,这时一部分沙粒不能随气流上升而沉降,这种情况大多发生在湖盆附近。

风力作用与地表形态

活 动

1. 阅读下列材料,完成相关任务。

黄土呈灰黄或褐黄色,是一种质地均一的第四纪土状堆积物,具有多孔性、垂直节理(断裂两侧的岩块沿着破裂面没有发生或没有明显发生位移的断裂构造)发育等特点。黄土物质的颗粒以粉沙(0.005~0.05 毫米)为主,富含 CaCO 3 。全球黄土主要分布在中纬度干旱或半干旱的大陆性气候区;我国黄土主要分布在黄土高原,呈东西向带状分布。我国黄土区的西面和北面与沙漠相连,从西北向东南依次为戈壁、沙漠、黄土。

风力作用与地表形态

活 动

黄土地貌以地面破碎、沟谷众多为主要特征。它可分为黄土沟谷地貌、黄土沟(谷)间地地貌等类型。按沟谷的发育阶段,黄土沟谷地貌可依次分为纹沟、细沟、切沟、冲沟四种类型。坡面上最常见的是细沟和切沟。细沟的规模较小,可以横跨耕作;切沟的宽度和深度都较大,不能横跨耕作。黄土沟(谷)间地地貌可分为塬、墚、峁三种类型。黄土塬是顶面平坦宽阔、面积较大的黄土高地,黄土墚为长条状的黄土高地,黄土峁是一种孤立的穹状或馒头状黄土丘。

(1)黄土的物质组成和分布特征反映了黄土的成因。列举黄土是风成的证据。

(2)推测黄土墚和黄土峁的形成过程。

(3)根据黄土高原的区域特征,提出治理水土流失的对策措施。

风力作用与地表形态

活 动

2. 绝大多数地震是由地壳深处断层的运动引起的,如果运动足够强烈,地表就会产生裂缝。随着岁月的流逝,沉积物会慢慢将地表的裂缝覆盖,下一次地震又在地表形成新的裂缝,然后再堆积新的沉积物。经调查,图 2-46 所示地区的地层无层序颠倒和缺失现象。读图,完成相关任务。

(1)该地区地质历史上至少发生过几次地震?判断这几次地震发生的先后顺序,并说明理由。

(2)该地区的地面上,难以找到古地震留下的痕迹。这是什么原因造成的?

(3)结合所学知识,议一议,该地区大致经历了怎样的地质演化过程?

图 2-46 某地区地层剖面

风力作用与地表形态

活 动

3. 阅读下列材料,结合前述河流弯道横向环流原理,完成相关任务。

都江堰位于四川省都江堰市西北的岷江中游,始建于秦昭王末年(约公元前256—公元前 251),是蜀郡太守李冰父子组织修建的大型水利工程。由于工程设计科学合理,2 000 多年来一直发挥着防洪灌溉的作用,使成都平原成为水网纵横、沃野千里的“天府之国”。

都江堰由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体工程组成。分水鱼嘴位于河流进入弯曲河段处,把岷江分成内江和外江。宝瓶口位于该弯曲河段凹岸中部,是内江河水进入灌区的入口,入口处窄而深。在宝瓶口的右侧,是宽而浅的飞沙堰,飞沙堰的泄洪水道上建有一座溢流低坝。

风力作用与地表形态

活 动

3. 阅读下列材料,结合前述河流弯道横向环流原理,完成相关任务。

都江堰位于四川省都江堰市西北的岷江中游,始建于秦昭王末年(约公元前256—公元前 251),是蜀郡太守李冰父子组织修建的大型水利工程。由于工程设计科学合理,2 000 多年来一直发挥着防洪灌溉的作用,使成都平原成为水网纵横、沃野千里的“天府之国”。

都江堰由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体工程组成。分水鱼嘴位于河流进入弯曲河段处,把岷江分成内江和外江。宝瓶口位于该弯曲河段凹岸中部,是内江河水进入灌区的入口,入口处窄而深。在宝瓶口的右侧,是宽而浅的飞沙堰,飞沙堰的泄洪水道上建有一座溢流低坝。

图 2-46 某地区地层剖面

风力作用与地表形态

活 动

(1)在洪水期,为什么都江堰能保证灌区不受洪水威胁?在枯水期,又如何保证有足够的水量进入灌区?

(2)为什么都江堰能最大限度地减少泥沙通过宝瓶口进入灌区?

图 2-47 都江堰水利工程

风力作用与地表形态

活 动

4. 大自然的创造力令人叹为观止,天长日久,岩石被“雕刻”成各种奇妙的地貌,真可谓鬼斧神工。读图 2-48,完成相关任务。

(1)上网查找资料,了解上述地质景观的特点及形成原因。

(2)制作 PPT,向同学介绍若干中外地质美景,并说明其景观特点及形成原因。

图 2-48 世界著名地质景观

澳大利亚波浪岩

美国波浪谷

谢谢观看

GEOGRAPHY

地表形态的变化

情景创设

探 究

野柳地质公园地处我国台湾岛北部海岸,大自然在这里造就了许多奇特的地质景观,其中最具代表性的岩石就是“女王头”。“女王头”的颈部修长,脸部线条优美,形象犹如昂首静坐的女王。从图中可以看出,经过18年时间,“女王”的颈部明显变细了。过去人们还能依偎在“女王”的肩上合影留念,而现在“女王”已经被保护起来了,游人不能再接近。

情景创设

探 究

1.是什么原因使得“女王”的颈部在短时间内发生如此明显的变化

2.目前,“女王头”面临着“断颈危机”。到底是通过人为手段保存,还是让她自然逝去,一直存在着争议。对此,说一说你的看法。

1998年

2016年

图 2-26 1998 年和 2016 年台湾野柳地质公园“女王头”对比

出门旅游,常常可以看到千姿百态的地形:一望无际的平原、高大连绵的山脉……这些地形是怎样形成的呢?

内力作用与外力作用

目 录

CONTENTS

01

02

内力作用与地表形态

03

外力作用与地表形态

PART 01

内力作用与外力作用

黄河石林

内力作用与外力作用

我们所见到的丰富多彩的地表形态是内力和外力长期共同作用的结果。

内力作用

外力作用

能量来源

表现形式

对地表形态的影响

地球内部放射性

元素衰变

地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震

使地表高低不平

太阳能为主、重力能、潮汐能

风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩

削高填低,使地表趋于平坦

美国科罗拉多大峡谷

科罗拉多大峡谷

流水侵蚀切割

板块碰撞、地壳抬升

地表形态

内力作用

外力作用

PART 02

内力作用与地表形态

板块运动与宏观地形

板块构造学说是近几十年来解释大地构造运动和海陆分布规律较为盛行的一种学说。该学说认为,地球的岩石圈并不是整体一块,而是被一些断裂构造带,如海岭、海沟等,分割成六大板块,而且每个大板块内部还可以划分为若干小板块。这些板块不是静止的,而是处于不断运动之中。板块运动是内力作用的重要表现之一。

板块运动形成了板块之间的两种基本关系:板块与板块之间互相碰撞,或者相邻板块彼此分离。它们对于宏观地形的形成和变化具有重大影响。

板块构造学说由美国摩根、英国麦肯齐、法国勒皮雄等人于 1967 年提出,到1973 年基本成形,直到现在仍在继续完善。

板块运动与宏观地形

图 2-28 六大板块分布

板块运动与宏观地形

在板块相撞挤压的地区,常形成山脉。当大洋板块和大陆板块相撞时,大洋板块因位置较低,俯冲到大陆板块之下,这里往往形成海沟;大陆板块受挤上拱,隆起成岛弧或海岸山脉。太平洋西部边缘的深海沟—岛弧链,就是太平洋板块和欧亚板块相撞形成的。

图 2-30 东非大裂谷地理位置

在两个大陆板块相碰撞处,则形成巨大的山脉,如喜马拉雅山脉。在板块张裂的地区,常形成裂谷或发育为海洋,如东非大裂谷、大西洋。

图 2-29 喜马拉雅山脉形成示意

活 动

1. 读图 2-28、图 2-29,运用板块构造理论,说明喜马拉雅山脉是怎样形成的。

2. 设计模拟实验或绘制示意图,说明太平洋西部边缘的深海沟—岛弧链是怎样

形成的。

板块构造与宏观地形

地质构造与地表形态

在山区河谷或公路两侧的裸露岩壁上,经常可以看到岩层倾斜弯曲,甚至是断裂错开的情形。这些由地壳运动留下的“痕迹”,叫作地质构造。从地质构造与地形的关系中,能够看出地质构造对地形的形成和发育的影响。

岩层在形成时一般是水平的。在地壳运动产生的强大挤压作用下,岩层会发生塑性变形,产生一系列的波状弯曲,叫作褶皱。地壳发生褶皱隆起,常形成山脉。世界上许多高大山脉都是褶皱山脉。

褶皱的基本单位是褶曲,即褶皱的一个弯曲。褶曲有背斜和向斜两种基本形态。从形态上看,背斜岩层一般向上拱起,向斜岩层一般向下弯曲。在地形上,有时候背斜成为山岭,向斜成为谷地。但是,在野外,我们常能见到背斜成为谷地、向斜成为山岭的情况。这种地形与褶皱构造不相吻合的现象,称为地形倒置。

当地壳运动产生的强大作用力超过岩石的承受能力时,岩层就会破裂。岩层发生破裂后,如果两侧的岩块沿破裂面发生明显的位移,就形成了断层。在地形上,有些断层常形成平直的陡崖。

图 2-31 华山

地质构造与地表形态

两条平行断层之间的岩块相对上升,两边岩块相对下降,相对上升的岩块叫作地垒,它常形成断块山,如我国的华山、庐山、泰山等。两条平行断层之间的岩块相对下降,两边岩块相对上升,相对下降的岩块叫作地堑,它常形成狭长的凹陷地带,如我国的吐鲁番盆地、渭河谷地、汾河谷地等。

图 2-32 断层示意

图 2-33 地垒、地堑示意

地堑

地堑

地垒

了解地质构造

规律,对找矿、找

水、工程建设等有

很大帮助。对此

地质构造与地表形态

活 动

1. 读图 2-34、图 2-35,完成相关任务。

图 2-34 发育在背斜构造上的谷地示意

图 2-35 发育在向斜构造上的山岭示意

背斜谷

向斜山

地质构造与地表形态

(1)在图 2-34 中,用虚线绘出背斜部位缺失的岩层。

(2)议一议,背斜谷和向斜山分别是怎样形成的?

2. 读图 2-32,完成相关任务。

(1)断层面是指岩体断裂错开的面,断层线是指断层面与地面的交线。在图中

找到断层面、断层线,并将它们标注出来。

(2)想一想,岩体发生破裂就会形成断层吗?

(3)议一议,沿断层线常发育成什么地形?

火山活动与地表形态

火山喷发是地球内部能量强烈的释放形式,岩浆喷出地表即为火山喷发。根据喷发状况,可分为裂隙式喷发和中心式喷发两种类型。裂隙式喷发的火山,熔岩物质往往形成宽广的玄武岩高原,如美国哥伦比亚高原、印度西部高原等。中心式喷发的火山,常在地表形成火山锥、火山口等火山地貌,如富士山、长白山主峰等。没有破坏的火山口是一个中央低凹的封闭洼地,有时候会积水成湖,如长白山天池。

火山活动与地表形态

活 动

1. 世界上的火山主要分布在环太平洋带、地中海—喜马拉雅带和洋中脊带。读图 2-28,试运用板块构造理论进行解释。

2. 根据活动情况,火山可分为三类:一是现代尚在活动或周期性喷发的火山,

称为活火山;二是保持有火山形态和喷发物,但无喷发历史记录,也无活动性表现的火山,称为死火山;三是长期没有喷发,但将来还会喷发的火山,称为休眠火山。查阅相关资料,举出上述三类火山的实例。

3. 读图 2-36、图 2-37,议一议,火山地貌在形态上有何特点?尝试用等高线绘制一幅有火山口湖的火山地形图。

图 2-36 日本富士山

图 2-37 火山口湖形成过程示意

PART 03

外力作用与地表形态

外力作用与地表形态

我们平时所看到的地表形态,并不是内力作用下地表形态的“本来面貌”,因为地表每时每刻都受到外力作用的塑造。外力作用的主要表现形式有风化、侵蚀、搬运、沉积等。

塑造地表形态的外力主要有流水、风、冰川等。风化侵蚀的产物,经搬运作用离开原来的位置,随着河流流速降低、风力减小或冰川融化等,这些物质又在地表沉积下来。在此过程中,形成了多姿多彩的地表形态。

风化作用与地表形态

外力塑造地表形态始于风化作用。风化作用是指地表或接近地表的岩石,在温度变化、水、大气及生物的影响下原地发生的破坏作用。风化作用分为三种类型,即物理风化、化学风化和生物风化。物理风化使岩石发生机械破碎,化学风化则伴随着岩石化学成分的改变。生物风化是生物参与下的风化作用,是通过物理风化和化学风化进行的。

图 2-38 植物根系生长撑开岩石裂隙

风化作用与地表形态

物理风化

物理风化主要是因温度变化引起的。寒暖季节和昼夜之间的温度变化,可使岩石膨胀和收缩。岩石是热的不良导体,白天受太阳光曝晒,温度升高,表层体积膨胀,但内部很少受到热力的影响;夜间,岩石表层逐渐冷缩,内部却因受到白天传导进来的热力影响而膨胀。岩石表里反复地、不均匀地膨胀与收缩,会使岩石产生裂隙,彼此脱离,层层剥落,岩石就破碎了。填充于岩石裂隙和孔隙中的水分,因冰冻使岩石发生机械破碎,称为寒冻风化。在高寒、高山及季节变化显著的地区,常在一年或一日之内,发生冰冻及解冻现象。水结冰后体积约增加 1/11,在裂隙或封闭孔隙中会产生约 960 千克 / 厘米2的巨大压力,从而可以撑开和扩大裂隙;气温上升,冰融成水,继续向裂隙深处渗透,这样一冻一解,反复进行,足以使岩石崩解破碎。因此,裂隙中的冰冻作用犹如一把凿石利斧,也称为冰劈作用。

风化作用与地表形态

图 2-39 寒冻风化过程示意

风化作用与地表形态

阅读下列材料,完成相关任务。

风化壳是指由岩石风化产物在大陆岩石圈表层所构成的、呈不连续分布的疏松表层。它是岩石圈、水圈、大气圈、生物圈相互作用的产物。物理风化的产物是粗细不等、棱角分明的碎块。在干旱地区或寒冷地区,物理风化产物常在坡度较平缓的坡麓地带堆积形成倒石堆(岩屑堆)。化学风化的产物一部分溶解于水,随水流失;部分难溶物质,如Al 2 O 3 、Fe 2 O 3 等,则多残留在原地。

1. 风化作用与气候有什么关系?哪些地区物理风化比较强烈,哪些地区化学风化比较强烈?

2. 风化壳的厚度与哪些条件有关?哪些地区的风化壳比较厚?为什么?

图 2-40 西藏定结附近物理风化产物形成的倒石堆

流水作用与地表形态

在内力作用的基础上,地球表面大多数地区受到流水作用的塑造。在构造抬升区,河流以侵蚀切割作用为主,如青藏高原在抬升的同时,周边区域受流水作用不断下切,造就了高原周边山高谷深、水拍云崖的雄奇景观。在构造稳定区或构造沉降区,则以沉积作用为主,形成开阔的冲积平原,在河口地区出现三角洲。

1. 水蚀作用

水蚀作用包括下切侵蚀、溯源侵蚀和侧向侵蚀。下切侵蚀是指水流垂直地面向下的侵蚀,其结果是加深河床或沟床。下切侵蚀多发生在构造抬升的山区,常形成深切的 V 形谷。

溯源侵蚀是指在河流或沟谷底部地形变陡之处,因流水冲刷作用加剧,受冲刷的部位不断向上游方向移动的现象。例如,发育在东北黑土区的沟谷,其沟头因溯源侵蚀每年可向源头方向推进数米至十数米不等。溯源侵蚀可使沟谷或河流的长度不断增加。

流水作用与地表形态

瀑布与河流的溯源后退

河流中瀑布位置的不断后退,也是溯源侵蚀的结果,如美国与加拿大交界处的尼亚加拉瀑布,在溯源侵蚀的作用下不断向上游后退。观测资料表明,该瀑布在加拿大一侧后退的速度约为 1.3 米 / 年,瀑布形成至今已经后退了 12 千米。我国黄河壶口瀑布也处在不断向上游移动的过程中,其后退速度约为 1.2 米 / 年,但后退速度在逐渐变慢,这可能与黄河水量变小有关。

图 2-41 尼亚加拉瀑布溯源后退示意

流水作用与地表形态

侧向侵蚀是指受横向环流的作用,弯曲河段的凹岸不断受到侵蚀而崩塌后退,形成陡峻的河岸。与此同时,水流从上游搬运而来的泥沙及凹岸侵蚀所产生的碎屑物,被带到凸岸堆积,导致河流侧向发展。在山区,河流侧向发展可使河谷不断展宽。在平原地区,河流侧向发展导致凹岸侵蚀后退、凸岸堆积前伸,河曲不断向下游移动,形成曲流带。当河床弯曲越来越大时,便会发生裁弯取直,形成牛轭湖。

流水作用与地表形态

横向环流

河水流过弯曲的河谷,其主流线因惯性作用而向凹岸偏移,受到较强离心力作用的上层河水会加速流向凹岸,使凹岸水面变高,产生向下水流。凹岸下降水流沿河床底部向凸岸推移,即底层水流由凹岸流向凸岸,以维持水流的连续性,这样就使河床水流构成连续的螺旋状推进的横向环流系统。底层水流由凹岸流向凸岸时,把泥沙也带到了凸岸。

图 2-42 横向环流示意

流水作用与地表形态

2. 沉积作用

河流中挟带的泥沙,在流速降低时,会发生机械沉积作用,在河床上沉积下来。河流流速较大时,可挟带比较粗的碎屑颗粒,如山区河床上常沉积有砾石;河流流速较小时,只能挟带比较细的泥沙。从上游到下游,河流沉积物逐渐变细。在构造沉降区,河流可形成冲积平原,如华北平原自新生代以来的沉积物厚度,最大的达 5 000 米以上,最小的也有 1 500 米左右。

图 2-43 河流流速与挟带泥沙颗粒粒径之间的关系

流水作用与地表形态

活 动

1. 水蚀作用会造成一些特殊的地理现象。例如,当河流源头向上游溯源侵蚀到达并切穿流域分水岭后,有可能发生分水岭一坡的河流夺取另一坡河流上游段的现象,这种水系演变现象称为河流袭夺。在图 2-44 中,原来流入另一条河流的支流,在地淤沟以南突然转向流入恶沟。据此,完成相关任务。

图 2-44 山东省局部区域水系

流水作用与地表形态

活 动

(1)读图 2-45,从水蚀作用角度,解释图 2-44

中的水系演变现象。

(2)旋峰峪附近的河谷非常宽浅,径流量很小,

却充填着大量的河流冲积沙砾石及亚沙土。试对这一现象进行合理解释。

(3)议一议,发生袭夺后,恶沟的径流量及地貌会发生什么变化?

2. 当河流进入海洋时,河水很快分散,由于流速突然降低而产生沉积作用,同时河水与海水混合,海水中的离子使河水中不易沉积的胶体物质絮凝沉降。在大河河口,尤其是河流泥沙含量高的河口,因泥沙大量沉积而形成三角洲。据此讨论三角洲形成的物质条件和动力条件。

图 2-44 山东省局部区域水系

风力作用与地表形态

1.风蚀作用

(1)概念:风力对地表岩土的破坏作用。

(2)分类

风蚀作用

吹蚀作用

概 念

地表的松散沙粒或基岩上的风化产物,

在气流作用下被吹扬

磨蚀作用

含有大量沙粒的气流在运动过程中,

沙粒对地表物体进行撞击和摩擦,

或者在岩石裂隙和凹坑内进行旋磨

作用特点

造成地表物质的损失,

使地表遭到破坏,

从而形成各种风蚀地貌

风力作用与地表形态

2.风积作用

(1)概念:风所搬运的沙粒由于条件改变而发生堆积。

(2)沙丘的形成:在风沙搬运的过程中,当风力变弱,或遇到障碍物(如山体阻挡,或地面草丛、建筑物阻碍),或下垫面性质改变时,会对风沙流产生影响,导致沙粒从气流中跌落堆积,从而形成各种形态的沙丘。

当挟沙气流在运行过程中遇到较冷的气流时,会向上抬升,这时一部分沙粒不能随气流上升而沉降,这种情况大多发生在湖盆附近。

风力作用与地表形态

活 动

1. 阅读下列材料,完成相关任务。

黄土呈灰黄或褐黄色,是一种质地均一的第四纪土状堆积物,具有多孔性、垂直节理(断裂两侧的岩块沿着破裂面没有发生或没有明显发生位移的断裂构造)发育等特点。黄土物质的颗粒以粉沙(0.005~0.05 毫米)为主,富含 CaCO 3 。全球黄土主要分布在中纬度干旱或半干旱的大陆性气候区;我国黄土主要分布在黄土高原,呈东西向带状分布。我国黄土区的西面和北面与沙漠相连,从西北向东南依次为戈壁、沙漠、黄土。

风力作用与地表形态

活 动

黄土地貌以地面破碎、沟谷众多为主要特征。它可分为黄土沟谷地貌、黄土沟(谷)间地地貌等类型。按沟谷的发育阶段,黄土沟谷地貌可依次分为纹沟、细沟、切沟、冲沟四种类型。坡面上最常见的是细沟和切沟。细沟的规模较小,可以横跨耕作;切沟的宽度和深度都较大,不能横跨耕作。黄土沟(谷)间地地貌可分为塬、墚、峁三种类型。黄土塬是顶面平坦宽阔、面积较大的黄土高地,黄土墚为长条状的黄土高地,黄土峁是一种孤立的穹状或馒头状黄土丘。

(1)黄土的物质组成和分布特征反映了黄土的成因。列举黄土是风成的证据。

(2)推测黄土墚和黄土峁的形成过程。

(3)根据黄土高原的区域特征,提出治理水土流失的对策措施。

风力作用与地表形态

活 动

2. 绝大多数地震是由地壳深处断层的运动引起的,如果运动足够强烈,地表就会产生裂缝。随着岁月的流逝,沉积物会慢慢将地表的裂缝覆盖,下一次地震又在地表形成新的裂缝,然后再堆积新的沉积物。经调查,图 2-46 所示地区的地层无层序颠倒和缺失现象。读图,完成相关任务。

(1)该地区地质历史上至少发生过几次地震?判断这几次地震发生的先后顺序,并说明理由。

(2)该地区的地面上,难以找到古地震留下的痕迹。这是什么原因造成的?

(3)结合所学知识,议一议,该地区大致经历了怎样的地质演化过程?

图 2-46 某地区地层剖面

风力作用与地表形态

活 动

3. 阅读下列材料,结合前述河流弯道横向环流原理,完成相关任务。

都江堰位于四川省都江堰市西北的岷江中游,始建于秦昭王末年(约公元前256—公元前 251),是蜀郡太守李冰父子组织修建的大型水利工程。由于工程设计科学合理,2 000 多年来一直发挥着防洪灌溉的作用,使成都平原成为水网纵横、沃野千里的“天府之国”。

都江堰由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体工程组成。分水鱼嘴位于河流进入弯曲河段处,把岷江分成内江和外江。宝瓶口位于该弯曲河段凹岸中部,是内江河水进入灌区的入口,入口处窄而深。在宝瓶口的右侧,是宽而浅的飞沙堰,飞沙堰的泄洪水道上建有一座溢流低坝。

风力作用与地表形态

活 动

3. 阅读下列材料,结合前述河流弯道横向环流原理,完成相关任务。

都江堰位于四川省都江堰市西北的岷江中游,始建于秦昭王末年(约公元前256—公元前 251),是蜀郡太守李冰父子组织修建的大型水利工程。由于工程设计科学合理,2 000 多年来一直发挥着防洪灌溉的作用,使成都平原成为水网纵横、沃野千里的“天府之国”。

都江堰由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体工程组成。分水鱼嘴位于河流进入弯曲河段处,把岷江分成内江和外江。宝瓶口位于该弯曲河段凹岸中部,是内江河水进入灌区的入口,入口处窄而深。在宝瓶口的右侧,是宽而浅的飞沙堰,飞沙堰的泄洪水道上建有一座溢流低坝。

图 2-46 某地区地层剖面

风力作用与地表形态

活 动

(1)在洪水期,为什么都江堰能保证灌区不受洪水威胁?在枯水期,又如何保证有足够的水量进入灌区?

(2)为什么都江堰能最大限度地减少泥沙通过宝瓶口进入灌区?

图 2-47 都江堰水利工程

风力作用与地表形态

活 动

4. 大自然的创造力令人叹为观止,天长日久,岩石被“雕刻”成各种奇妙的地貌,真可谓鬼斧神工。读图 2-48,完成相关任务。

(1)上网查找资料,了解上述地质景观的特点及形成原因。

(2)制作 PPT,向同学介绍若干中外地质美景,并说明其景观特点及形成原因。

图 2-48 世界著名地质景观

澳大利亚波浪岩

美国波浪谷

谢谢观看