5.2土壤(第一课时)同步教案

文档属性

| 名称 | 5.2土壤(第一课时)同步教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 106.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-08-18 14:18:44 | ||

图片预览

文档简介

5.2 土壤(第一课时)

【学习目标】

1.观察土壤标本,能够判断不同颜色和质地的土壤并说明判断依据。

2.运用图文资料,结合实例说明土壤的主要形成因素,并解释家乡的土壤现象。

【教学重难点】

重难点:分析土壤的主要形成因素。

【教学方法】

问题引导法、小组讨论法、材料分析法、读图指导法。

【教学过程】

新课导入:

早期的欧洲殖民者在巴西亚马孙河流域发现,当地印第安人在一种与自然土壤迥异的黑色土壤上耕作。据研究,这种黑色土壤是人工土壤,主要成分是利用农作物秸秆等在一定条件下制作而成的生物炭。当地人用生物炭改良贫瘠的土壤,可能已经有几千年的历史。

提问:亚马孙河流域的自然土壤为什么贫瘠?你能举出改良土壤的其他案例吗?

新课讲授:

【观察土壤】

(教师)小组讨论,解决以下问题:

1.土壤是什么?

2.土壤与土地的区别。

3.在野外,对土壤的观察需要从哪几方面进行?

4.土壤质地是什么?根据土壤质地,土壤可以分成什么类型?

(分组讨论)

生:土壤是指陆地表层具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层,由矿物质、有机质、水分和空气四种物质组成。

师:那么问题来了,由矿物质、有机质、水分和空气四种物质组成。这四种物质,谁占的比重最大?

生:矿物质。

师:那么矿物质是不是土壤肥力高低的主要因素?

生:不是。有机质是土壤肥力高低的主要因素。

师:好,接下来解决第二个问题,土壤与土地的区别。我们在前面的内容学习了地球的圈层结构,可以根据这方面来回答。

(学生回答)

(教师点拨)

(学生展示)土壤只是构成土地的要素之一,土地是陆地的表层部分,除土壤之外还包括岩石和岩石的风化物等。让我们继续解决下一个问题。

生:野外对土壤的观察,一般从土壤颜色、土壤质地、土壤剖面构造等方面进行。

师:回答的很好,土壤颜色是什么,相信大家都知道。一提到东北地区,是什么颜色的土地?

生:黑土地。

师:除此之外,你还知道什么颜色的土地?

学生回答。

师:土壤质地是什么?根据土壤质地,土壤可以分成什么类型?

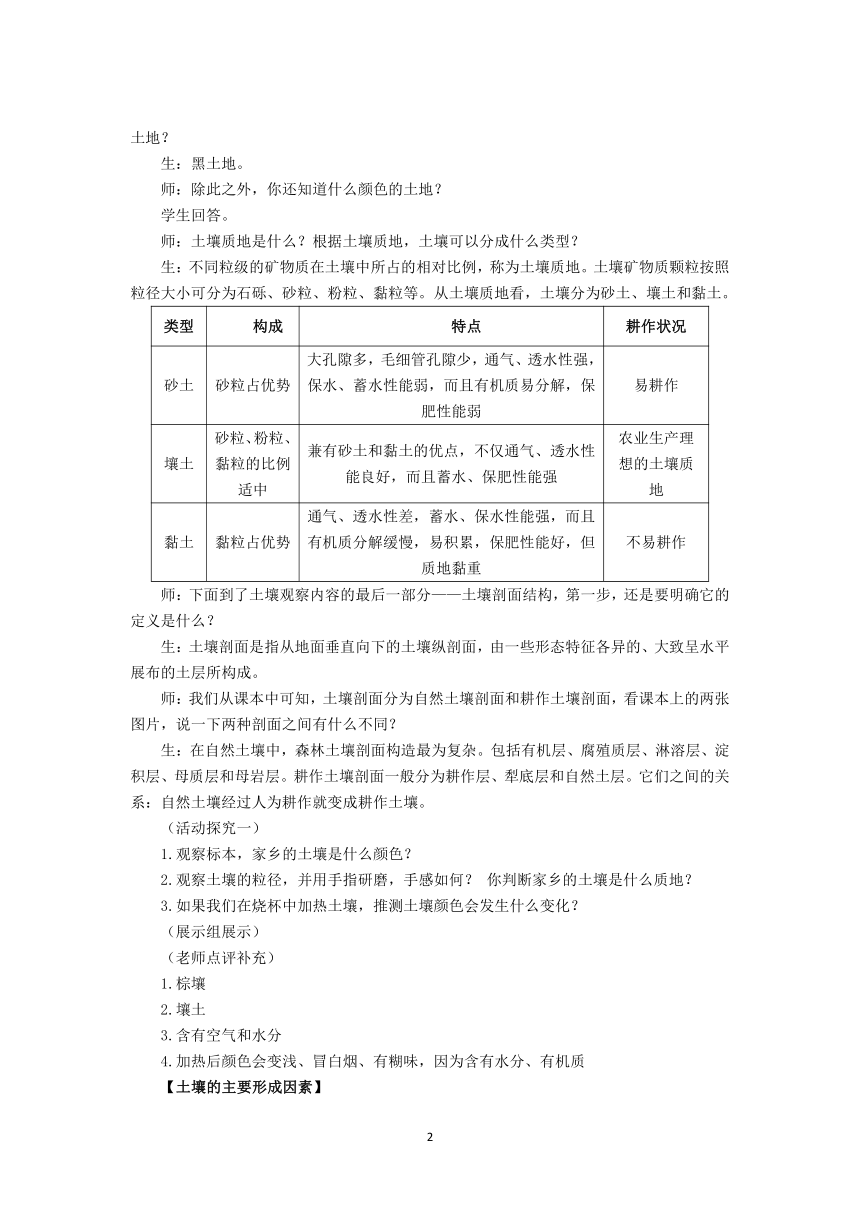

生:不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例,称为土壤质地。土壤矿物质颗粒按照粒径大小可分为石砾、砂粒、粉粒、黏粒等。从土壤质地看,土壤分为砂土、壤土和黏土。

类型 构成 特点 耕作状况

砂土 砂粒占优势 大孔隙多,毛细管孔隙少,通气、透水性强,保水、蓄水性能弱,而且有机质易分解,保肥性能弱 易耕作

壤土 砂粒、粉粒、黏粒的比例适中 兼有砂土和黏土的优点,不仅通气、透水性能良好,而且蓄水、保肥性能强 农业生产理想的土壤质地

黏土 黏粒占优势 通气、透水性差,蓄水、保水性能强,而且有机质分解缓慢,易积累,保肥性能好,但质地黏重 不易耕作

师:下面到了土壤观察内容的最后一部分——土壤剖面结构,第一步,还是要明确它的定义是什么?

生:土壤剖面是指从地面垂直向下的土壤纵剖面,由一些形态特征各异的、大致呈水平展布的土层所构成。

师:我们从课本中可知,土壤剖面分为自然土壤剖面和耕作土壤剖面,看课本上的两张图片,说一下两种剖面之间有什么不同?

生:在自然土壤中,森林土壤剖面构造最为复杂。包括有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层和母岩层。耕作土壤剖面一般分为耕作层、犁底层和自然土层。它们之间的关系:自然土壤经过人为耕作就变成耕作土壤。

(活动探究一)

1.观察标本,家乡的土壤是什么颜色?

2.观察土壤的粒径,并用手指研磨,手感如何? 你判断家乡的土壤是什么质地?

3.如果我们在烧杯中加热土壤,推测土壤颜色会发生什么变化?

(展示组展示)

(老师点评补充)

1.棕壤

2.壤土

3.含有空气和水分

4.加热后颜色会变浅、冒白烟、有糊味,因为含有水分、有机质

【土壤的主要形成因素】

师:土壤是环境各要素综合作用的产物。土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。第一个形成因素为成土母质,我们可以看森林土壤的剖面结构中的母质层,它位于母岩层的上方,那我们知道母岩层是坚硬的岩石,对土壤的形成没有帮助,母质层是疏松的风化碎屑物,所以成土母质对于土壤的形成有什么帮助?

生:成土母质是土壤发育的物质基础,决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地。

师:下一个要讲的是生物,你们应该学习过生物循环,如果没有生物,那么土壤还会形成么?

生:不会。

师:没有生物的作用,就不可能形成土壤,所以生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素。正因为这种生物循环不断进行,使营养元素在土壤表层富集。所以生物具体什么作用?

生:植物、动物、微生物的综合作用,加快岩石风化和土壤形成的过程,改善成土母质的性状,促进土壤矿物质颗粒团聚。

师:我们现在来说一下土壤的形成速度,是在湿热的环境下土壤形成速度更快,还是干冷环境下。

生:湿热环境下。

师:是的,所以我们可以得出这样一个结论:岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关。亚马孙河流域高温多雨,所以岩石风化的强度和速度都非常快。同时有机质快速分解,营养元素被淋溶。这又可以说明什么?

生:冷湿环境有利于土壤有机质积累,而干旱、高温地区土壤有机质积累少。总体而言,气候的分布规律在很大程度上影响和控制了土壤的分布规律。

师:下面我们一起来总结一下地貌和时间在土壤形成中有什么作用?

地貌

(1)山麓水热条件较好,越往山顶水热条件越差,土壤发育程度逐渐变差。

(2)由于成土母质颗粒的差异,从山项到山麓,依次分布着砾质土、砂土、壤土和黏土。

(3)阳坡热量条件好,土壤发育较好;阴坡热量条件差,土壤发育差。

(4)迎风坡降水量多,土壤发育好;背风坡降水量少,土壤发育差。

时间

土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显。

人类活动

自然土壤在人类长期的耕作和培育下,形成了有利于农业生产的耕作土壤。

(老师总结)

土壤的形成受成土母质、生物、气候、地貌时间等自然要素及人类活动的共同作用,体现了自然地理环境要素相互作用和相互影响,共同构成一个整体。

(活动探究二)

下面列出的是一些常见的土壤现象。

1.四川盆地有些地方的岩石是紫色的,土壤也呈紫色。

2.对耕作而言,我国东北平原的土壤肥沃,而南方地区的土壤相对贫瘠。

3.山顶土壤的颗粒较粗,山前平原土壤的颗粒较细。

思考:指出形成上述土壤现象的主导因素,并对上述土壤现象作简要解释。

(展示组展示)

(老师点评补充)

1.成土母质:岩石是紫色的,形成的风化壳也是紫色的,即土壤的矿物质是紫色的。

2.气候:东北地区气候冷湿,有机质分解慢,容易积累,土壤肥沃。而南方地区气候湿热,有机质分解快,不易积累,土壤相对贫瘠。同时受气候影响,东北地区一年一熟,耕地消耗土壤有机质较少,南方一年两到三熟,消耗土壤有机质较多。

3.地貌:同一地区,山顶气温较低,水分较少,风化作用较弱,细小风化产物易流失,成土母质颗粒粗。山前平原气温较高,水分较多,风化作用较强,且易接受细小风化产物堆积,成土母质颗粒细。

课堂练习:

见课件。

课堂小结:

本节课我们从颜色、质地、剖面结构等方面仔细的观察了土壤,认识了土壤的主要组成部分及其作用,重点结合案例分析了影响土壤形成的主要因素,初步树立了合理利用土壤的科学观念。

作业布置:

完成配套课后练习。

【板书设计】

一、观察土壤

1.物质组成

2.土壤观察

①土壤颜色

②土壤质地

③土壤剖面构造

二、土壤的主要形成因素

①成土母质

②生物

③气候

④地貌

⑤时间

【课后反思】

由于本节教材与实际联系较为紧密,学生对土壤有一定的感性认识,因此有条件的话,在教学中可以为学生提供一些土壤标本,或者条件允许,也可以带学生到郊外实地观察土壤剖面,增强学生理论与实际相结合,运用理论知识解释实际现象的能力。

PAGE

1

【学习目标】

1.观察土壤标本,能够判断不同颜色和质地的土壤并说明判断依据。

2.运用图文资料,结合实例说明土壤的主要形成因素,并解释家乡的土壤现象。

【教学重难点】

重难点:分析土壤的主要形成因素。

【教学方法】

问题引导法、小组讨论法、材料分析法、读图指导法。

【教学过程】

新课导入:

早期的欧洲殖民者在巴西亚马孙河流域发现,当地印第安人在一种与自然土壤迥异的黑色土壤上耕作。据研究,这种黑色土壤是人工土壤,主要成分是利用农作物秸秆等在一定条件下制作而成的生物炭。当地人用生物炭改良贫瘠的土壤,可能已经有几千年的历史。

提问:亚马孙河流域的自然土壤为什么贫瘠?你能举出改良土壤的其他案例吗?

新课讲授:

【观察土壤】

(教师)小组讨论,解决以下问题:

1.土壤是什么?

2.土壤与土地的区别。

3.在野外,对土壤的观察需要从哪几方面进行?

4.土壤质地是什么?根据土壤质地,土壤可以分成什么类型?

(分组讨论)

生:土壤是指陆地表层具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层,由矿物质、有机质、水分和空气四种物质组成。

师:那么问题来了,由矿物质、有机质、水分和空气四种物质组成。这四种物质,谁占的比重最大?

生:矿物质。

师:那么矿物质是不是土壤肥力高低的主要因素?

生:不是。有机质是土壤肥力高低的主要因素。

师:好,接下来解决第二个问题,土壤与土地的区别。我们在前面的内容学习了地球的圈层结构,可以根据这方面来回答。

(学生回答)

(教师点拨)

(学生展示)土壤只是构成土地的要素之一,土地是陆地的表层部分,除土壤之外还包括岩石和岩石的风化物等。让我们继续解决下一个问题。

生:野外对土壤的观察,一般从土壤颜色、土壤质地、土壤剖面构造等方面进行。

师:回答的很好,土壤颜色是什么,相信大家都知道。一提到东北地区,是什么颜色的土地?

生:黑土地。

师:除此之外,你还知道什么颜色的土地?

学生回答。

师:土壤质地是什么?根据土壤质地,土壤可以分成什么类型?

生:不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例,称为土壤质地。土壤矿物质颗粒按照粒径大小可分为石砾、砂粒、粉粒、黏粒等。从土壤质地看,土壤分为砂土、壤土和黏土。

类型 构成 特点 耕作状况

砂土 砂粒占优势 大孔隙多,毛细管孔隙少,通气、透水性强,保水、蓄水性能弱,而且有机质易分解,保肥性能弱 易耕作

壤土 砂粒、粉粒、黏粒的比例适中 兼有砂土和黏土的优点,不仅通气、透水性能良好,而且蓄水、保肥性能强 农业生产理想的土壤质地

黏土 黏粒占优势 通气、透水性差,蓄水、保水性能强,而且有机质分解缓慢,易积累,保肥性能好,但质地黏重 不易耕作

师:下面到了土壤观察内容的最后一部分——土壤剖面结构,第一步,还是要明确它的定义是什么?

生:土壤剖面是指从地面垂直向下的土壤纵剖面,由一些形态特征各异的、大致呈水平展布的土层所构成。

师:我们从课本中可知,土壤剖面分为自然土壤剖面和耕作土壤剖面,看课本上的两张图片,说一下两种剖面之间有什么不同?

生:在自然土壤中,森林土壤剖面构造最为复杂。包括有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层和母岩层。耕作土壤剖面一般分为耕作层、犁底层和自然土层。它们之间的关系:自然土壤经过人为耕作就变成耕作土壤。

(活动探究一)

1.观察标本,家乡的土壤是什么颜色?

2.观察土壤的粒径,并用手指研磨,手感如何? 你判断家乡的土壤是什么质地?

3.如果我们在烧杯中加热土壤,推测土壤颜色会发生什么变化?

(展示组展示)

(老师点评补充)

1.棕壤

2.壤土

3.含有空气和水分

4.加热后颜色会变浅、冒白烟、有糊味,因为含有水分、有机质

【土壤的主要形成因素】

师:土壤是环境各要素综合作用的产物。土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。第一个形成因素为成土母质,我们可以看森林土壤的剖面结构中的母质层,它位于母岩层的上方,那我们知道母岩层是坚硬的岩石,对土壤的形成没有帮助,母质层是疏松的风化碎屑物,所以成土母质对于土壤的形成有什么帮助?

生:成土母质是土壤发育的物质基础,决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地。

师:下一个要讲的是生物,你们应该学习过生物循环,如果没有生物,那么土壤还会形成么?

生:不会。

师:没有生物的作用,就不可能形成土壤,所以生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素。正因为这种生物循环不断进行,使营养元素在土壤表层富集。所以生物具体什么作用?

生:植物、动物、微生物的综合作用,加快岩石风化和土壤形成的过程,改善成土母质的性状,促进土壤矿物质颗粒团聚。

师:我们现在来说一下土壤的形成速度,是在湿热的环境下土壤形成速度更快,还是干冷环境下。

生:湿热环境下。

师:是的,所以我们可以得出这样一个结论:岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关。亚马孙河流域高温多雨,所以岩石风化的强度和速度都非常快。同时有机质快速分解,营养元素被淋溶。这又可以说明什么?

生:冷湿环境有利于土壤有机质积累,而干旱、高温地区土壤有机质积累少。总体而言,气候的分布规律在很大程度上影响和控制了土壤的分布规律。

师:下面我们一起来总结一下地貌和时间在土壤形成中有什么作用?

地貌

(1)山麓水热条件较好,越往山顶水热条件越差,土壤发育程度逐渐变差。

(2)由于成土母质颗粒的差异,从山项到山麓,依次分布着砾质土、砂土、壤土和黏土。

(3)阳坡热量条件好,土壤发育较好;阴坡热量条件差,土壤发育差。

(4)迎风坡降水量多,土壤发育好;背风坡降水量少,土壤发育差。

时间

土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显。

人类活动

自然土壤在人类长期的耕作和培育下,形成了有利于农业生产的耕作土壤。

(老师总结)

土壤的形成受成土母质、生物、气候、地貌时间等自然要素及人类活动的共同作用,体现了自然地理环境要素相互作用和相互影响,共同构成一个整体。

(活动探究二)

下面列出的是一些常见的土壤现象。

1.四川盆地有些地方的岩石是紫色的,土壤也呈紫色。

2.对耕作而言,我国东北平原的土壤肥沃,而南方地区的土壤相对贫瘠。

3.山顶土壤的颗粒较粗,山前平原土壤的颗粒较细。

思考:指出形成上述土壤现象的主导因素,并对上述土壤现象作简要解释。

(展示组展示)

(老师点评补充)

1.成土母质:岩石是紫色的,形成的风化壳也是紫色的,即土壤的矿物质是紫色的。

2.气候:东北地区气候冷湿,有机质分解慢,容易积累,土壤肥沃。而南方地区气候湿热,有机质分解快,不易积累,土壤相对贫瘠。同时受气候影响,东北地区一年一熟,耕地消耗土壤有机质较少,南方一年两到三熟,消耗土壤有机质较多。

3.地貌:同一地区,山顶气温较低,水分较少,风化作用较弱,细小风化产物易流失,成土母质颗粒粗。山前平原气温较高,水分较多,风化作用较强,且易接受细小风化产物堆积,成土母质颗粒细。

课堂练习:

见课件。

课堂小结:

本节课我们从颜色、质地、剖面结构等方面仔细的观察了土壤,认识了土壤的主要组成部分及其作用,重点结合案例分析了影响土壤形成的主要因素,初步树立了合理利用土壤的科学观念。

作业布置:

完成配套课后练习。

【板书设计】

一、观察土壤

1.物质组成

2.土壤观察

①土壤颜色

②土壤质地

③土壤剖面构造

二、土壤的主要形成因素

①成土母质

②生物

③气候

④地貌

⑤时间

【课后反思】

由于本节教材与实际联系较为紧密,学生对土壤有一定的感性认识,因此有条件的话,在教学中可以为学生提供一些土壤标本,或者条件允许,也可以带学生到郊外实地观察土壤剖面,增强学生理论与实际相结合,运用理论知识解释实际现象的能力。

PAGE

1

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里