第4课 画外之意——中国传统花鸟画、 人物画 课件-2022-2023学年高中美术人教版(2019)美术鉴赏(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 画外之意——中国传统花鸟画、 人物画 课件-2022-2023学年高中美术人教版(2019)美术鉴赏(22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2022-08-18 21:48:30 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第四课 画外之意

——中国传统花鸟画、人物画

中国传统花鸟画描绘的对象,涵盖了各种动植物,包括花木、蔬果、走兽、草虫、鳞介等。其中,梅、兰、竹、菊等题材自宋元以来广受喜爱,到后来的常以意气写之,写实与写意,似乎成为了中国花鸟画创作与品鉴不可绕过的一对概念。

一、写生画鸟

花鸟画在南北朝已初具规模,唐代形成独立画科,五代开始成熟。在写实技巧方面,花鸟画至两宋到达巅峰。据说宋徽宗时画院高手笔下的月季花,可以区分出四时、朝暮不同的花、蕊、叶。留存至今的作品如《写生珍禽图》等可证古人所言不虚。

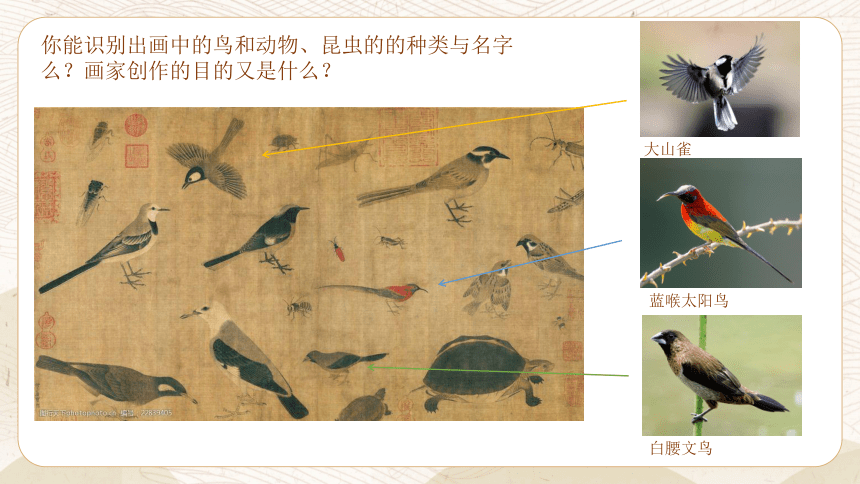

你能识别出画中的鸟和动物、昆虫的的种类与名字么?画家创作的目的又是什么?

大山雀

蓝喉太阳鸟

白腰文鸟

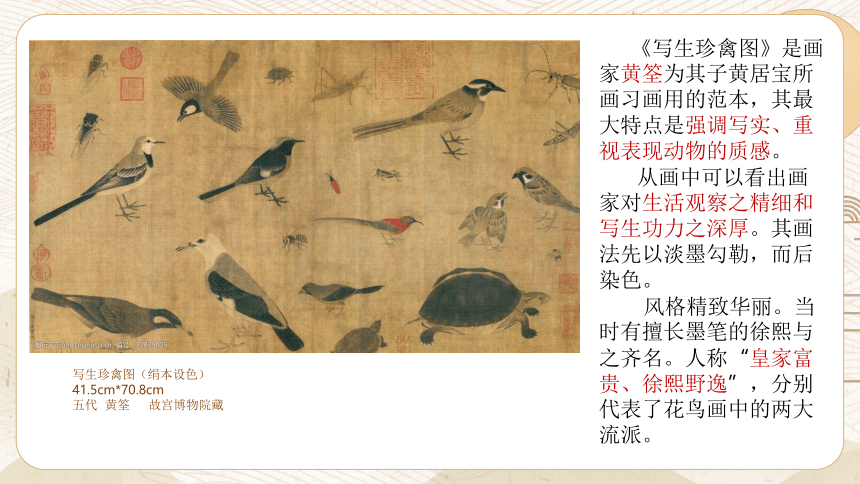

《写生珍禽图》是画家黄筌为其子黄居宝所画习画用的范本,其最大特点是强调写实、重视表现动物的质感。

从画中可以看出画家对生活观察之精细和写生功力之深厚。其画法先以淡墨勾勒,而后染色。

风格精致华丽。当时有擅长墨笔的徐熙与之齐名。人称“皇家富贵、徐熙野逸”,分别代表了花鸟画中的两大流派。

写生珍禽图(绢本设色)

41.5cm*70.8cm

五代 黄筌 故宫博物院藏

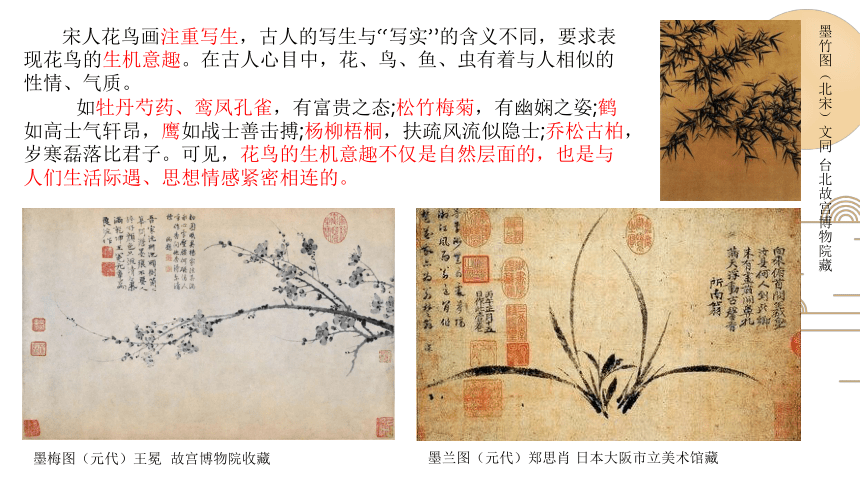

宋人花鸟画注重写生,古人的写生与“写实”的含义不同,要求表现花鸟的生机意趣。在古人心目中,花、鸟、鱼、虫有着与人相似的性情、气质。

如牡丹芍药、鸾凤孔雀,有富贵之态;松竹梅菊,有幽娴之姿;鹤如高士气轩昂,鹰如战士善击搏;杨柳梧桐,扶疏风流似隐士;乔松古柏,岁寒磊落比君子。可见,花鸟的生机意趣不仅是自然层面的,也是与人们生活际遇、思想情感紧密相连的。

墨梅图(元代)王冕 故宫博物院收藏

墨兰图(元代)郑思肖 日本大阪市立美术馆藏

墨竹图(北宋)文同 台北故宫博物院藏

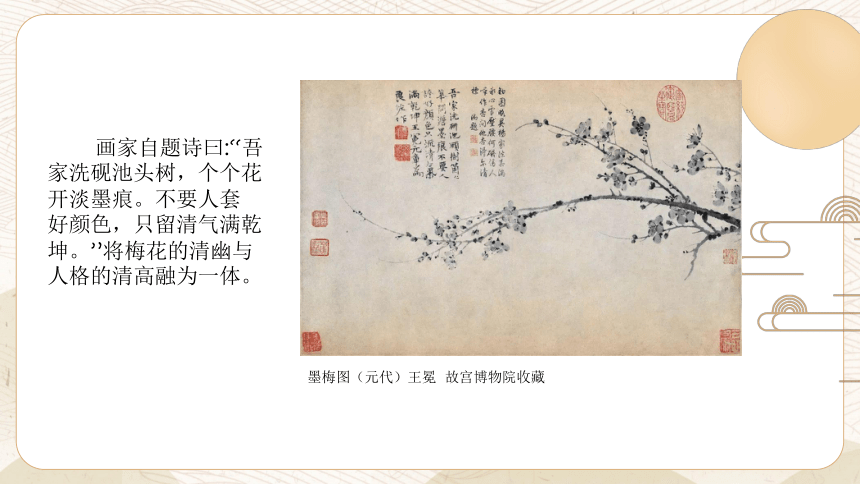

墨梅图(元代)王冕 故宫博物院收藏

画家自题诗曰:“吾家洗砚池头树,个个花开淡墨痕。不要人套 好颜色,只留清气满乾坤。”将梅花的清幽与人格的清高融为一体。

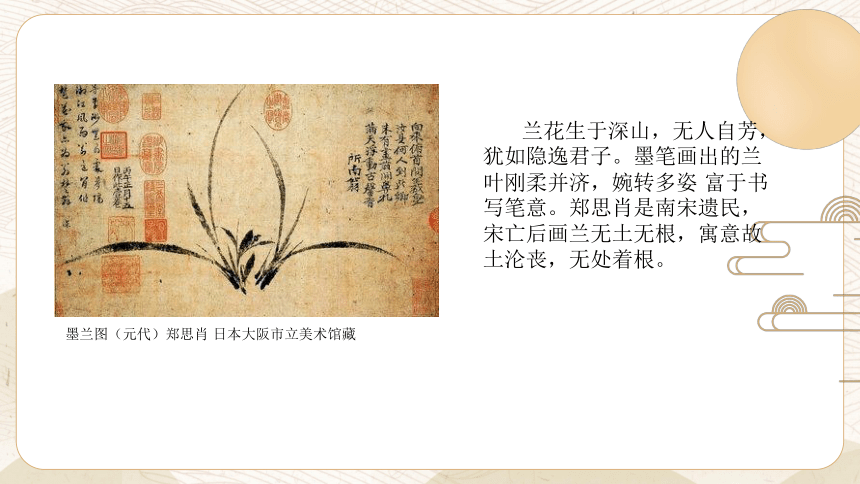

兰花生于深山,无人自芳,犹如隐逸君子。

墨笔画出的兰叶刚柔并济,婉转多姿 富于书写

笔意。郑思肖是南宋遗民,宋亡后画兰无土无根,寓意故土沦丧,无处着根。

墨兰图(元代)郑思肖 日本大阪市立美术馆藏

兰花生于深山,无人自芳,犹如隐逸君子。墨笔画出的兰叶刚柔并济,婉转多姿 富于书写笔意。郑思肖是南宋遗民,宋亡后画兰无土无根,寓意故土沦丧,无处着根。

宋人花鸟画注重写生,古人的写生与“写实”的含义不同,要求表现花鸟的生机意趣。在古人心目中,花、鸟、鱼、虫有着与人相类的性情、气质。如牡丹芍药、鸾凤孔雀,有富贵之态;松竹梅菊。鸥鹭雁鹜,有幽娴之姿;鹤如高士气轩昂鹰如战士善击搏;杨柳梧桐,扶疏风流似隐士;乔松古柏,岁寒磊落比君子。可见,花鸟的生机意趣不仅是自然层面的,也是与人们生活际遇、思想情感紧密相连的。

花鸟画成为中国人缘物寄情、托物言志的重要艺术载体。梅、兰、竹、菊等既适宜发挥笔墨的长处,又是高洁品格的象征,因此很受文人画家青睐。

元代以来,画家越来越侧重对笔墨和精神的强调。倪瓒就说他画竹只为“写胸中逸气”,以至于对画得像与不像、竹叶是繁是疏、枝条花鸟画成为中国人缘物寄情、托物言志的重要艺术载体。梅、兰、竹、菊等既适宜发挥笔墨的长处,又是高洁品格的象征,因此很受文人画家青睐。

元代以来,画家越来越侧重对笔墨和精神的强调。倪瓒就说他画竹只为“写胸中逸气”,以至于对画得像与不像、竹叶是繁是疏、枝条是直是斜都不在乎。齐白石的说法则更加中肯:“妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”

是直是斜都不在乎。齐白石的说法则更加中肯:“妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”

花鸟画成为中国人缘物寄情、托物言志的重要艺术载体。梅、兰、竹、菊等既适宜发挥笔墨的长处,又是高洁品格的象征,因此很受文人画家青睐。

元代以来,画家越来越侧重对笔墨和精神的强调。倪瓒就说他画竹只为“写胸中逸气”,以至于对画得像与不像、竹叶是繁是疏、枝条是直是斜都不在乎。齐白石的说法则更加中肯:“妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”

宋人花鸟画注重写生,古人的写生与“写实”的含义不同,要求表现花鸟的生机意趣。在古人心目中,花、鸟、鱼、虫有着与人相类的性情、气质。如牡丹芍药荷叶下,一只水鸟栖于孤石之上。孤石峭立,根基不稳。水鸟瑟缩,独立无援,荷叶却仿佛黑云压顶。朱耷本是明朝宗室,入清后以书画寄托故国之思。笔墨凝练,形象奇特。其诗写道:“墨点无多泪点多,山河仍是旧山河。”最可见其心事。、鸾凤孔雀,有富贵之态;松竹梅菊。鸥鹭雁鹜,有幽娴之姿;鹤如高士气轩昂鹰如战士善击搏;杨柳梧桐,扶疏风流似隐士;乔松古柏,岁寒磊落比君子。可见,花鸟的生机意趣不仅是自然层面的,也是与人们生活际遇、思想情感紧密相连的。

花鸟画成为中国人缘物寄情、托物言志的重要艺术载体。梅、兰、竹、菊等既适宜发挥笔墨的长处,又是高洁品格的象征,因此很受文人画家青睐。

元代以来,画家越来越侧重对笔墨和精神的强调。倪瓒就说他画竹只为“写胸中逸气”,以至于对画得像与不像、竹叶是繁是疏、枝条花鸟画成为中国人缘物寄情、托物言志的重要艺术载体。梅、兰、竹、菊等既适宜发挥笔墨的长处,又是高洁品格的象征,因此很受文人画家青睐。

元代以来,画家越来越侧重对笔墨和精神的强调。倪瓒就说他画竹只为“写胸中逸气”,以至于对画得像与不像、竹叶是繁是疏、枝条是直是斜都不在乎。齐白石的说法则更加中肯:“妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”

是直是斜都不在乎。齐白石的说法则更加中肯:“妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”

荷石水鸟图(清代)朱耷 故宫博物院藏

墨葡萄图(明代)徐渭 故宫博物院藏

荷叶下,一只水鸟栖于孤石之上。孤石峭立,根基不稳。水鸟瑟缩,独立无援,荷叶却仿佛黑云压顶。朱耷本是明朝宗室,入清后以书画寄托故国之思。笔墨凝练,形象奇特。其诗写道:“墨点无多泪点多,山河仍是旧山河。”最可见其心事。

这是一幅水墨淋漓的写意花卉作品。此图构图奇特,气势奔放。葡萄的藤条错落低垂、枝叶纷披。水墨浓淡干湿掌握得恰到好处,葡萄晶莹剔透的感觉得到真实的表现。作者自题:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”从题诗可以理解画家作画时的心境。

二、传神人物

中国传统人物画家在描绘具体人物时, 都会重点表现对象的社会阶层与价值观念。据此,中国人物画可分类为世俗人物 (仕女、高士等)、神仙道释、市井风俗等。

例如,《女史箴图》画的是作为道德典范的贵族妇女,《簪花仕女图》画的是雍容华贵的唐代宫廷女性,《朝元图》画的是道教神话中的天界诸神。人物的相貌应符合人物的特定身份、精神气质。

女史箴图(局部)(东晋)顾恺之 英国伦敦大英博物馆收藏

作品描绘中国封建社会上层妇女应有的道德品范,并在画旁书写相应箴言,图文并茂。现存九段。虽然带有教化性质,但对人物形象和生活场景的再现真实而生动。线条细劲圆转,仿佛春蚕吐丝故称为“游丝描”。

簪花仕女图(绢本设色)(唐代)周昉 辽宁省博物馆

画面描绘了唐代宫廷妇女的形象。她们装束华丽、仪态雍容、气质娴雅。

永乐宫三清殿朝元图(局部)壁画 元代 马君祥等 山西芮城

三清殿三面墙壁上描绘了286位天界者神,分为东西两列。布局宏伟,气象庄严。

韩熙载夜宴图(绢本设色)(五代)顾闳中 故宫博物院藏

这是一幅长三米多的工笔重彩画长卷 选取了南唐吏部侍郎韩熙载夜宴

中的五个有代表性的生活片段加以描绘, 每段用屏风相隔又连贯一气,好像连环画一样呈现出整个夜宴的过程。

韩熙载出身北方望族,才华横溢,有着远大的政治抱负。入仕南唐,却饱受猜忌和排挤,为求自保,遂纵情声色以自污。

画家顾闳中受后主李煜差遣,夜至其第,暗中观察、默记,归来绘 成此卷。

韩熙载夜宴图(绢本设色)(五代)顾闳中 故宫博物院藏

古代人物画创作多考虑功用,不同的人物身份,不仅要看人物的独特相貌,更要强调以形写神传达人物的神情意态,

韩熙载是历史上的真实人物,奢华的夜宴也确曾发生,甚至画家顾闳中也曾亲历其间。画家对听乐、观舞、暂歇、清吹、散宴等场景的描绘生动可感,对家具、器物、服饰等的刻画也精细人微。

但贯穿全画的,是主人公那与热闹环境格格不入的、郁郁寡欢的神情,反映了韩熙载当时的处世态度所形成的特殊精神面貌。

有些人物画则更为直接,旨趣全在神 ,因而抛弃了形象 的真实性,可谓“遗貌取神”。例如《泼是 仙人图》,容貌刻 画十分概略,潇洒不羁的气质却跃然纸上 总之,中国人物

画重传神,即强调对人物精神特质的表现 正所谓“写其形,必传其神;传其神,必写其心“。

有些人物画则更为直接,旨趣全在神 ,因而抛弃了形象 的真实性,可谓“遗貌取神”。例如《泼是 仙人图》,容貌刻 画十分概略,潇洒不羁的气质却跃然纸上总之,中国人物画重传神,即强调对人物精神特质的表现 正所谓“写其形,必传其神;传其神,必写其心“。

泼墨仙人图 (南宋) 梁楷 台北故宫博物院藏

这是一幅水墨写意的人物画画一名袒胸露腹、自由自在的仙人醉酒以后的踉跄步态。以淋漓的泼墨画出人物 的服装,看似很随意,实则于表现衣着的质感、结构与人体姿态方面是很严谨的。 以细笔勾出的五官像是紧缩到了一起,夸张的漫画式表现手法很富于幽默感。

有些人物画则更为直接,旨趣全在神 ,因而抛弃了形象 的真实性,可谓“遗貌取神”。例如《泼是 仙人图》,容貌刻 画十分概略,潇洒不羁的气质却跃然纸上 总之,中国人物

画重传神,即强调对人物精神特质的表现 正所谓“写其形,必传其神;传其神,必写其心“。

风俗画是人物画中较为特殊的一类。其源头可追溯到汉代,宋代则是其创作的高峰,风俗画为研究中国古代社会生活史、物质文化史等留下了宝贵的形象资料。其中既有如

明上河图》这样人物众多、场景复杂的大画,也有如《灸艾图》等刻画某个日常生活场景的小品。

清明上河图(局部)(北宋)张择端 故宫博物院藏

这是一幅反映我国北宋晚期城市社会风貌和人民生活的古代杰出社会风俗画长卷。画卷长五米多,从清明时节汴梁(今河南开封)郊外的农村开始,画到繁忙的汴河漕运,再到繁华的都市街巷,既反映了节日的风情和市井的繁荣,又把水陆交通的集合点“虹桥”作为全画的高潮表现,给我们留下了极其珍贵的中国古代形象生动的社会风情画面。

灸艾图(宋代) 李唐 台北故宫博物院藏

画面描绘了古代江湖郎中为村民治病的场景。郎中手持艾条,专心施灸,背后有童子准备膏药。患者坐在地上,袒露上身,张口皱眉,显得极为痛苦,旁边三人牵臂踩腿,不让他动弹,面露同情之色。

不论花鸟画还是人物画,中国画不论花鸟画还是人物画,中国画家在创作时都未曾止步于对外形的描摹,以形写神是他们一贯的追求。

中国传统绘画承载着人伦教化、修身养性的功能,不追求视觉感官的刺激,而注重形式的探索和意趣的传达。它往往是内敛的、抽象的,需要静下心来品读。想要真正欣赏中国传统绘画,必须体会古人的创作理念,理解绘画背后的中国文化和历史。反过来,通过欣赏中国传统绘画,也可以令我们与先人文脉相承、心灵相通。

小结

第四课 画外之意

——中国传统花鸟画、人物画

中国传统花鸟画描绘的对象,涵盖了各种动植物,包括花木、蔬果、走兽、草虫、鳞介等。其中,梅、兰、竹、菊等题材自宋元以来广受喜爱,到后来的常以意气写之,写实与写意,似乎成为了中国花鸟画创作与品鉴不可绕过的一对概念。

一、写生画鸟

花鸟画在南北朝已初具规模,唐代形成独立画科,五代开始成熟。在写实技巧方面,花鸟画至两宋到达巅峰。据说宋徽宗时画院高手笔下的月季花,可以区分出四时、朝暮不同的花、蕊、叶。留存至今的作品如《写生珍禽图》等可证古人所言不虚。

你能识别出画中的鸟和动物、昆虫的的种类与名字么?画家创作的目的又是什么?

大山雀

蓝喉太阳鸟

白腰文鸟

《写生珍禽图》是画家黄筌为其子黄居宝所画习画用的范本,其最大特点是强调写实、重视表现动物的质感。

从画中可以看出画家对生活观察之精细和写生功力之深厚。其画法先以淡墨勾勒,而后染色。

风格精致华丽。当时有擅长墨笔的徐熙与之齐名。人称“皇家富贵、徐熙野逸”,分别代表了花鸟画中的两大流派。

写生珍禽图(绢本设色)

41.5cm*70.8cm

五代 黄筌 故宫博物院藏

宋人花鸟画注重写生,古人的写生与“写实”的含义不同,要求表现花鸟的生机意趣。在古人心目中,花、鸟、鱼、虫有着与人相似的性情、气质。

如牡丹芍药、鸾凤孔雀,有富贵之态;松竹梅菊,有幽娴之姿;鹤如高士气轩昂,鹰如战士善击搏;杨柳梧桐,扶疏风流似隐士;乔松古柏,岁寒磊落比君子。可见,花鸟的生机意趣不仅是自然层面的,也是与人们生活际遇、思想情感紧密相连的。

墨梅图(元代)王冕 故宫博物院收藏

墨兰图(元代)郑思肖 日本大阪市立美术馆藏

墨竹图(北宋)文同 台北故宫博物院藏

墨梅图(元代)王冕 故宫博物院收藏

画家自题诗曰:“吾家洗砚池头树,个个花开淡墨痕。不要人套 好颜色,只留清气满乾坤。”将梅花的清幽与人格的清高融为一体。

兰花生于深山,无人自芳,犹如隐逸君子。

墨笔画出的兰叶刚柔并济,婉转多姿 富于书写

笔意。郑思肖是南宋遗民,宋亡后画兰无土无根,寓意故土沦丧,无处着根。

墨兰图(元代)郑思肖 日本大阪市立美术馆藏

兰花生于深山,无人自芳,犹如隐逸君子。墨笔画出的兰叶刚柔并济,婉转多姿 富于书写笔意。郑思肖是南宋遗民,宋亡后画兰无土无根,寓意故土沦丧,无处着根。

宋人花鸟画注重写生,古人的写生与“写实”的含义不同,要求表现花鸟的生机意趣。在古人心目中,花、鸟、鱼、虫有着与人相类的性情、气质。如牡丹芍药、鸾凤孔雀,有富贵之态;松竹梅菊。鸥鹭雁鹜,有幽娴之姿;鹤如高士气轩昂鹰如战士善击搏;杨柳梧桐,扶疏风流似隐士;乔松古柏,岁寒磊落比君子。可见,花鸟的生机意趣不仅是自然层面的,也是与人们生活际遇、思想情感紧密相连的。

花鸟画成为中国人缘物寄情、托物言志的重要艺术载体。梅、兰、竹、菊等既适宜发挥笔墨的长处,又是高洁品格的象征,因此很受文人画家青睐。

元代以来,画家越来越侧重对笔墨和精神的强调。倪瓒就说他画竹只为“写胸中逸气”,以至于对画得像与不像、竹叶是繁是疏、枝条花鸟画成为中国人缘物寄情、托物言志的重要艺术载体。梅、兰、竹、菊等既适宜发挥笔墨的长处,又是高洁品格的象征,因此很受文人画家青睐。

元代以来,画家越来越侧重对笔墨和精神的强调。倪瓒就说他画竹只为“写胸中逸气”,以至于对画得像与不像、竹叶是繁是疏、枝条是直是斜都不在乎。齐白石的说法则更加中肯:“妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”

是直是斜都不在乎。齐白石的说法则更加中肯:“妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”

花鸟画成为中国人缘物寄情、托物言志的重要艺术载体。梅、兰、竹、菊等既适宜发挥笔墨的长处,又是高洁品格的象征,因此很受文人画家青睐。

元代以来,画家越来越侧重对笔墨和精神的强调。倪瓒就说他画竹只为“写胸中逸气”,以至于对画得像与不像、竹叶是繁是疏、枝条是直是斜都不在乎。齐白石的说法则更加中肯:“妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”

宋人花鸟画注重写生,古人的写生与“写实”的含义不同,要求表现花鸟的生机意趣。在古人心目中,花、鸟、鱼、虫有着与人相类的性情、气质。如牡丹芍药荷叶下,一只水鸟栖于孤石之上。孤石峭立,根基不稳。水鸟瑟缩,独立无援,荷叶却仿佛黑云压顶。朱耷本是明朝宗室,入清后以书画寄托故国之思。笔墨凝练,形象奇特。其诗写道:“墨点无多泪点多,山河仍是旧山河。”最可见其心事。、鸾凤孔雀,有富贵之态;松竹梅菊。鸥鹭雁鹜,有幽娴之姿;鹤如高士气轩昂鹰如战士善击搏;杨柳梧桐,扶疏风流似隐士;乔松古柏,岁寒磊落比君子。可见,花鸟的生机意趣不仅是自然层面的,也是与人们生活际遇、思想情感紧密相连的。

花鸟画成为中国人缘物寄情、托物言志的重要艺术载体。梅、兰、竹、菊等既适宜发挥笔墨的长处,又是高洁品格的象征,因此很受文人画家青睐。

元代以来,画家越来越侧重对笔墨和精神的强调。倪瓒就说他画竹只为“写胸中逸气”,以至于对画得像与不像、竹叶是繁是疏、枝条花鸟画成为中国人缘物寄情、托物言志的重要艺术载体。梅、兰、竹、菊等既适宜发挥笔墨的长处,又是高洁品格的象征,因此很受文人画家青睐。

元代以来,画家越来越侧重对笔墨和精神的强调。倪瓒就说他画竹只为“写胸中逸气”,以至于对画得像与不像、竹叶是繁是疏、枝条是直是斜都不在乎。齐白石的说法则更加中肯:“妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”

是直是斜都不在乎。齐白石的说法则更加中肯:“妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”

荷石水鸟图(清代)朱耷 故宫博物院藏

墨葡萄图(明代)徐渭 故宫博物院藏

荷叶下,一只水鸟栖于孤石之上。孤石峭立,根基不稳。水鸟瑟缩,独立无援,荷叶却仿佛黑云压顶。朱耷本是明朝宗室,入清后以书画寄托故国之思。笔墨凝练,形象奇特。其诗写道:“墨点无多泪点多,山河仍是旧山河。”最可见其心事。

这是一幅水墨淋漓的写意花卉作品。此图构图奇特,气势奔放。葡萄的藤条错落低垂、枝叶纷披。水墨浓淡干湿掌握得恰到好处,葡萄晶莹剔透的感觉得到真实的表现。作者自题:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”从题诗可以理解画家作画时的心境。

二、传神人物

中国传统人物画家在描绘具体人物时, 都会重点表现对象的社会阶层与价值观念。据此,中国人物画可分类为世俗人物 (仕女、高士等)、神仙道释、市井风俗等。

例如,《女史箴图》画的是作为道德典范的贵族妇女,《簪花仕女图》画的是雍容华贵的唐代宫廷女性,《朝元图》画的是道教神话中的天界诸神。人物的相貌应符合人物的特定身份、精神气质。

女史箴图(局部)(东晋)顾恺之 英国伦敦大英博物馆收藏

作品描绘中国封建社会上层妇女应有的道德品范,并在画旁书写相应箴言,图文并茂。现存九段。虽然带有教化性质,但对人物形象和生活场景的再现真实而生动。线条细劲圆转,仿佛春蚕吐丝故称为“游丝描”。

簪花仕女图(绢本设色)(唐代)周昉 辽宁省博物馆

画面描绘了唐代宫廷妇女的形象。她们装束华丽、仪态雍容、气质娴雅。

永乐宫三清殿朝元图(局部)壁画 元代 马君祥等 山西芮城

三清殿三面墙壁上描绘了286位天界者神,分为东西两列。布局宏伟,气象庄严。

韩熙载夜宴图(绢本设色)(五代)顾闳中 故宫博物院藏

这是一幅长三米多的工笔重彩画长卷 选取了南唐吏部侍郎韩熙载夜宴

中的五个有代表性的生活片段加以描绘, 每段用屏风相隔又连贯一气,好像连环画一样呈现出整个夜宴的过程。

韩熙载出身北方望族,才华横溢,有着远大的政治抱负。入仕南唐,却饱受猜忌和排挤,为求自保,遂纵情声色以自污。

画家顾闳中受后主李煜差遣,夜至其第,暗中观察、默记,归来绘 成此卷。

韩熙载夜宴图(绢本设色)(五代)顾闳中 故宫博物院藏

古代人物画创作多考虑功用,不同的人物身份,不仅要看人物的独特相貌,更要强调以形写神传达人物的神情意态,

韩熙载是历史上的真实人物,奢华的夜宴也确曾发生,甚至画家顾闳中也曾亲历其间。画家对听乐、观舞、暂歇、清吹、散宴等场景的描绘生动可感,对家具、器物、服饰等的刻画也精细人微。

但贯穿全画的,是主人公那与热闹环境格格不入的、郁郁寡欢的神情,反映了韩熙载当时的处世态度所形成的特殊精神面貌。

有些人物画则更为直接,旨趣全在神 ,因而抛弃了形象 的真实性,可谓“遗貌取神”。例如《泼是 仙人图》,容貌刻 画十分概略,潇洒不羁的气质却跃然纸上 总之,中国人物

画重传神,即强调对人物精神特质的表现 正所谓“写其形,必传其神;传其神,必写其心“。

有些人物画则更为直接,旨趣全在神 ,因而抛弃了形象 的真实性,可谓“遗貌取神”。例如《泼是 仙人图》,容貌刻 画十分概略,潇洒不羁的气质却跃然纸上总之,中国人物画重传神,即强调对人物精神特质的表现 正所谓“写其形,必传其神;传其神,必写其心“。

泼墨仙人图 (南宋) 梁楷 台北故宫博物院藏

这是一幅水墨写意的人物画画一名袒胸露腹、自由自在的仙人醉酒以后的踉跄步态。以淋漓的泼墨画出人物 的服装,看似很随意,实则于表现衣着的质感、结构与人体姿态方面是很严谨的。 以细笔勾出的五官像是紧缩到了一起,夸张的漫画式表现手法很富于幽默感。

有些人物画则更为直接,旨趣全在神 ,因而抛弃了形象 的真实性,可谓“遗貌取神”。例如《泼是 仙人图》,容貌刻 画十分概略,潇洒不羁的气质却跃然纸上 总之,中国人物

画重传神,即强调对人物精神特质的表现 正所谓“写其形,必传其神;传其神,必写其心“。

风俗画是人物画中较为特殊的一类。其源头可追溯到汉代,宋代则是其创作的高峰,风俗画为研究中国古代社会生活史、物质文化史等留下了宝贵的形象资料。其中既有如

明上河图》这样人物众多、场景复杂的大画,也有如《灸艾图》等刻画某个日常生活场景的小品。

清明上河图(局部)(北宋)张择端 故宫博物院藏

这是一幅反映我国北宋晚期城市社会风貌和人民生活的古代杰出社会风俗画长卷。画卷长五米多,从清明时节汴梁(今河南开封)郊外的农村开始,画到繁忙的汴河漕运,再到繁华的都市街巷,既反映了节日的风情和市井的繁荣,又把水陆交通的集合点“虹桥”作为全画的高潮表现,给我们留下了极其珍贵的中国古代形象生动的社会风情画面。

灸艾图(宋代) 李唐 台北故宫博物院藏

画面描绘了古代江湖郎中为村民治病的场景。郎中手持艾条,专心施灸,背后有童子准备膏药。患者坐在地上,袒露上身,张口皱眉,显得极为痛苦,旁边三人牵臂踩腿,不让他动弹,面露同情之色。

不论花鸟画还是人物画,中国画不论花鸟画还是人物画,中国画家在创作时都未曾止步于对外形的描摹,以形写神是他们一贯的追求。

中国传统绘画承载着人伦教化、修身养性的功能,不追求视觉感官的刺激,而注重形式的探索和意趣的传达。它往往是内敛的、抽象的,需要静下心来品读。想要真正欣赏中国传统绘画,必须体会古人的创作理念,理解绘画背后的中国文化和历史。反过来,通过欣赏中国传统绘画,也可以令我们与先人文脉相承、心灵相通。

小结

同课章节目录

- 第一单元 鉴赏基础

- 第1课 美术作品的创作

- 第2课 如何鉴赏美术作品

- 第二单元 中国美术鉴赏

- 第3课 象外之境——中国传统山水画

- 第4课 画外之意——中国传统花鸟画、 人物画

- 第5课 书为心画——中国书法

- 第6课 凝神造像——中国传统雕塑

- 第7课 华夏意匠——中国传统建筑与园林艺术

- 第8课 天工开物——中国传统工艺美术

- 第9课 美在民间——中国民间美术

- 第10课 传承与创新——中国近现代美术

- 第三单元 外国美术鉴赏

- 第11课 美术的曙光——史前与早期文明的美术

- 第12课 理想与典范——古希腊与古罗马美术

- 第13课 宗教的象征——欧洲中世纪美术

- 第14课 人性的崛起——文艺复兴美术

- 第15课 权力与理性——17、18世纪西方美术

- 第16课 变革与突破——19世纪西方美术

- 第17课 实验与多元——20世纪以来的西方美术

- 第18课 多彩的文明——亚非拉美术