高中历史统编版选择性必修1第12课 近代西方民族国家与国际法的发展 课件(共30张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版选择性必修1第12课 近代西方民族国家与国际法的发展 课件(共30张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-19 09:23:41 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

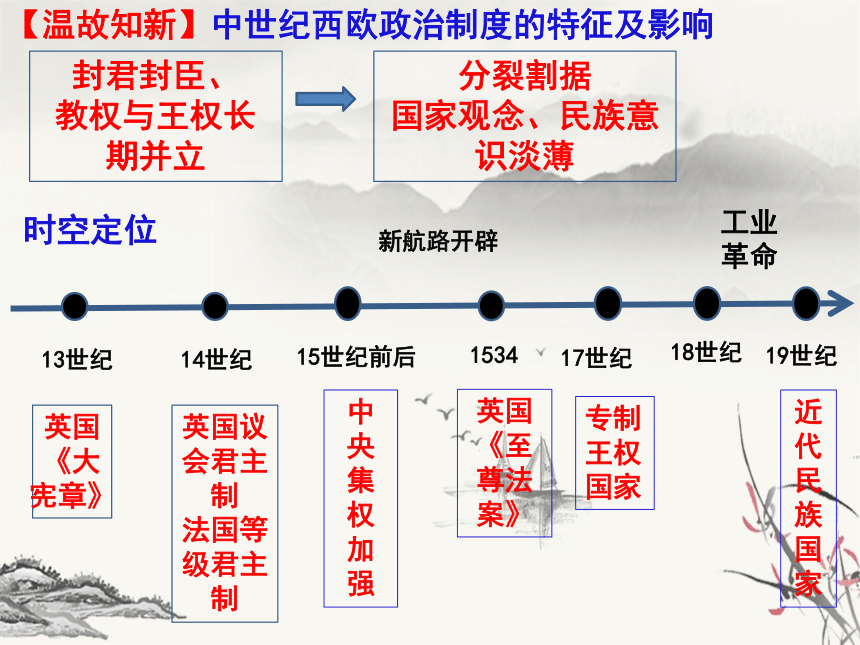

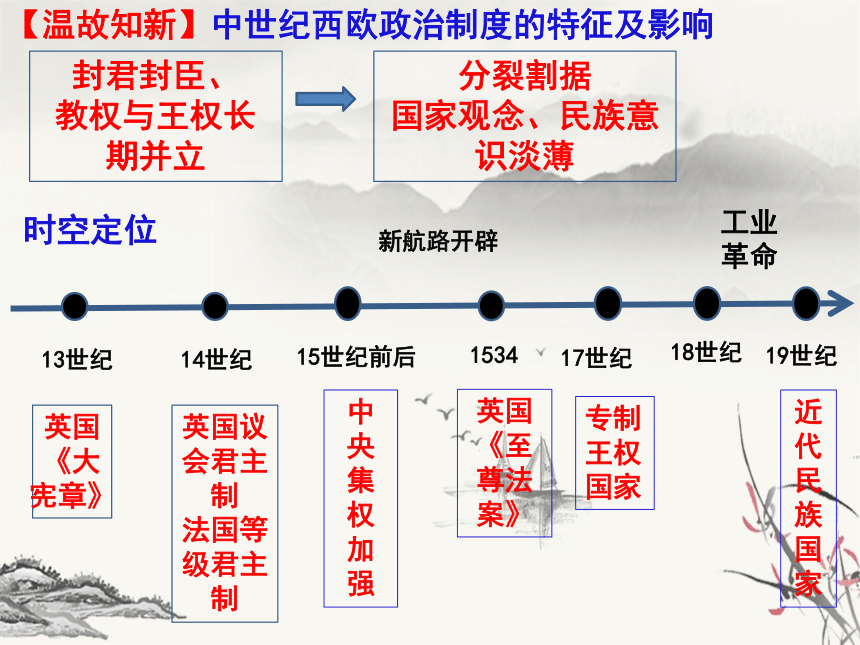

13世纪

14世纪

15世纪前后

1534

17世纪

中央集权加强

英国《至尊法案》

专制

王权

国家

封君封臣、

教权与王权长期并立

分裂割据

国家观念、民族意识淡薄

新航路开辟

19世纪

近代民族国家

工业革命

18世纪

【温故知新】中世纪西欧政治制度的特征及影响

英国

《大宪章》

英国议会君主制

法国等级君主制

时空定位

第12课 近代西方民族国家与国际法的法展

课程标准:了解近代西方民族国家的形成情况,以及国际法的发展。

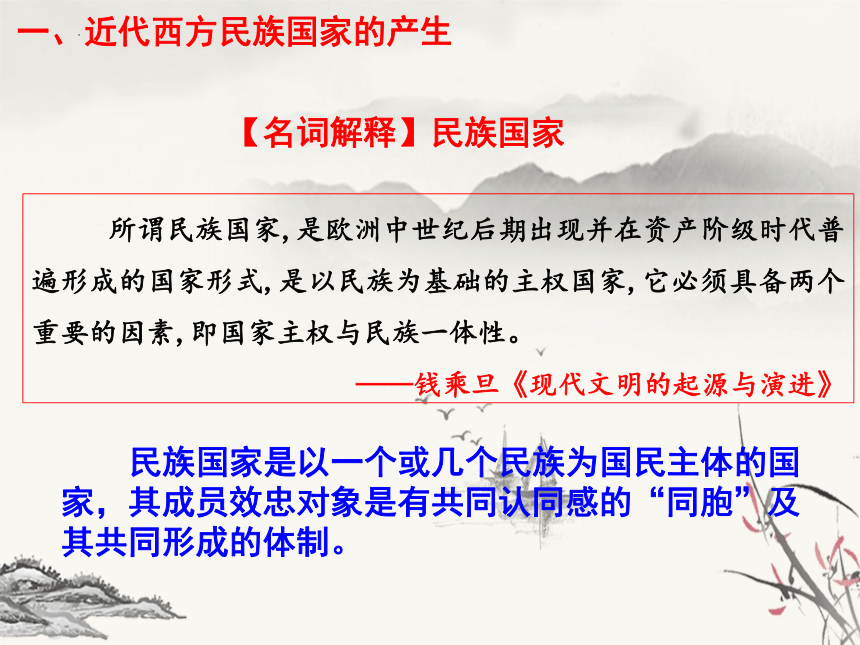

【名词解释】民族国家

一、近代西方民族国家的产生

所谓民族国家,是欧洲中世纪后期出现并在资产阶级时代普遍形成的国家形式,是以民族为基础的主权国家,它必须具备两个重要的因素,即国家主权与民族一体性。

——钱乘旦《现代文明的起源与演进》

民族国家是以一个或几个民族为国民主体的国家,其成员效忠对象是有共同认同感的“同胞”及其共同形成的体制。

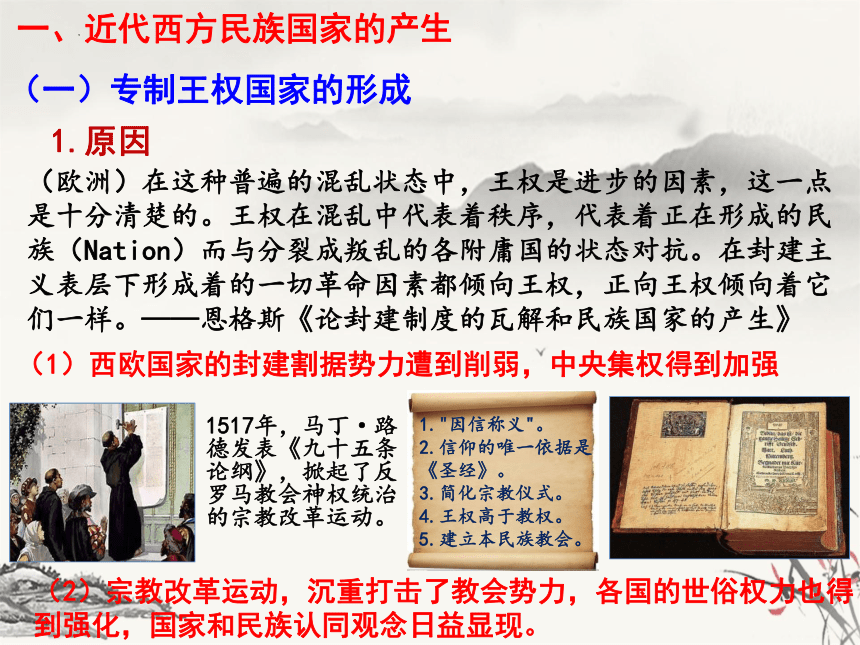

(欧洲)在这种普遍的混乱状态中,王权是进步的因素,这一点是十分清楚的。王权在混乱中代表着秩序,代表着正在形成的民族(Nation)而与分裂成叛乱的各附庸国的状态对抗。在封建主义表层下形成着的一切革命因素都倾向王权,正向王权倾向着它们一样。——恩格斯《论封建制度的瓦解和民族国家的产生》

(1)西欧国家的封建割据势力遭到削弱,中央集权得到加强

(一)专制王权国家的形成

一、近代西方民族国家的产生

1517年,马丁·路德发表《九十五条论纲》,掀起了反罗马教会神权统治的宗教改革运动。

1."因信称义"。

2.信仰的唯一依据是《圣经》。

3.简化宗教仪式。

4.王权高于教权。

5.建立本民族教会。

(2)宗教改革运动,沉重打击了教会势力,各国的世俗权力也得到强化,国家和民族认同观念日益显现。

1.原因

(一)专制王权国家的形成

一、近代西方民族国家的产生

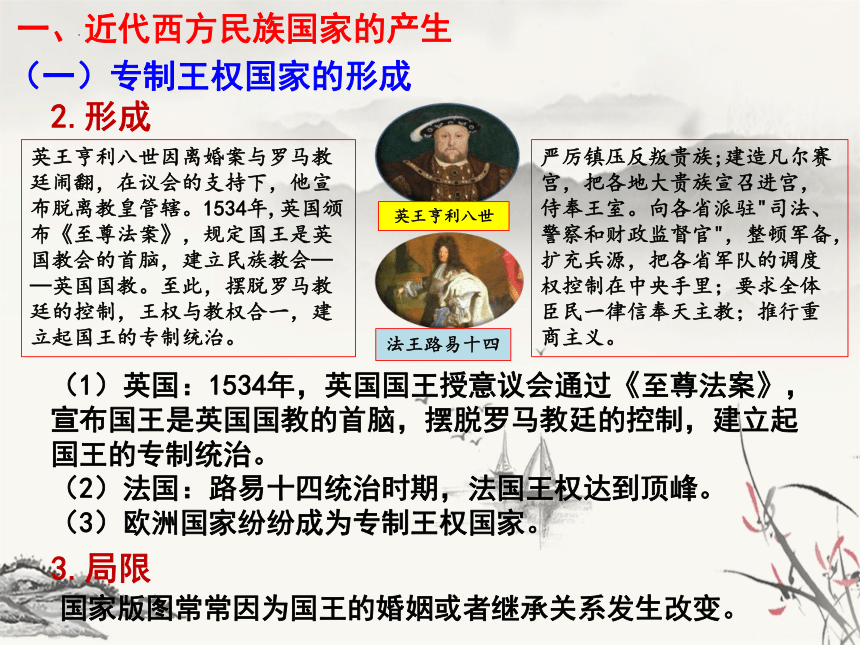

2.形成

(1)英国:1534年,英国国王授意议会通过《至尊法案》,宣布国王是英国国教的首脑,摆脱罗马教廷的控制,建立起国王的专制统治。

(2)法国:路易十四统治时期,法国王权达到顶峰。

(3)欧洲国家纷纷成为专制王权国家。

3.局限

国家版图常常因为国王的婚姻或者继承关系发生改变。

英王亨利八世

法王路易十四

英王亨利八世因离婚案与罗马教廷闹翻,在议会的支持下,他宣布脱离教皇管辖。1534年,英国颁布《至尊法案》,规定国王是英国教会的首脑,建立民族教会——英国国教。至此,摆脱罗马教廷的控制,王权与教权合一,建立起国王的专制统治。

严厉镇压反叛贵族;建造凡尔赛宫,把各地大贵族宣召进宫,侍奉王室。向各省派驻"司法、警察和财政监督官",整顿军备,扩充兵源,把各省军队的调度权控制在中央手里;要求全体臣民一律信奉天主教;推行重商主义。

(二)民族国家的产生

一、近代西方民族国家的产生

1.民族语言的形成

(1)英国:13世纪,以伦敦方言为基础形成的英语出现在英国官方文件中,英语开始成为英国人广泛使用的语言。

(2)法国:16世纪,法国国王签署敕令,规定法国的法律文件必须用以巴黎方言为主形成的法语撰写,法语成为法国的官方语言。

(3)影响:对民族语言的重视强化了民族认同,促进了民族国家的形成。

13世纪,以伦敦方言为基础的英语成为英国官方语言,并为英国人广泛使用。14世纪英国宗教改革先驱威克里夫把《圣经》翻译成英语,主张用本民族语言作礼拜,抵消拉丁语的影响。 ——徐志强《近代早期英国民族国家意识的产生与发展》

贞德

“英法百年战争”中的法国女英雄贞德

“为国捐躯是一种奉献和牺牲,如果国家受到灭亡或被占领的威胁,那么为之而死也是心甘情愿的”,“每一种灾难都有可能降临于我和我的家庭,但只求上帝能够拯救法兰西”。——陈文海《法国史》

①英法百年战争民族意识与国家观念的增强

在启蒙思想指导下,法国大革命爆发。由于等级制度和专制制度被摧毁,宣布了主权在民,人人平等,国家成为大家共同拥有的祖国,“等级和阶级都不复存在,全体法国人组成了法兰西民族”。

——杨宁一《世界历史视野中民族主义》

②法国大革命和拿破仑战争,不仅传播了自由平等思想,也促进了法国民族意识的觉醒。

拿破仑战争(1803—1815)

(二)民族国家的产生

一、近代西方民族国家的产生

2.近代民族国家的形成

(1)背景

(二)民族国家的产生

一、近代西方民族国家的产生

2.近代民族国家的形成

(2)表现

①个人对国家的忠诚越来越超过对国王和宗教的忠诚,各国纷纷鼓励和组织对爱国人士的崇拜。

②出现了国旗、国歌和各种国家节日,国家在人们的意识中越来越重要。

1789年法国资产阶级革命(法国大革命)时期,巴黎国民自卫队就以蓝、白、红三色旗为队旗。

1795年7月14日法国督政府宣布定此曲为国歌。1879年、1946年以及1958年通过的三部共和国宪法皆定马赛曲为共和国国歌。

1880年7月14日定为法国的国庆节,直至今日。以纪念在1789年7月14日,巴黎群众攻克了象征封建统治的巴士底狱,从而揭开法国大革命序幕。在法国,每年国庆节的阅兵式是庆典活动的重头戏。

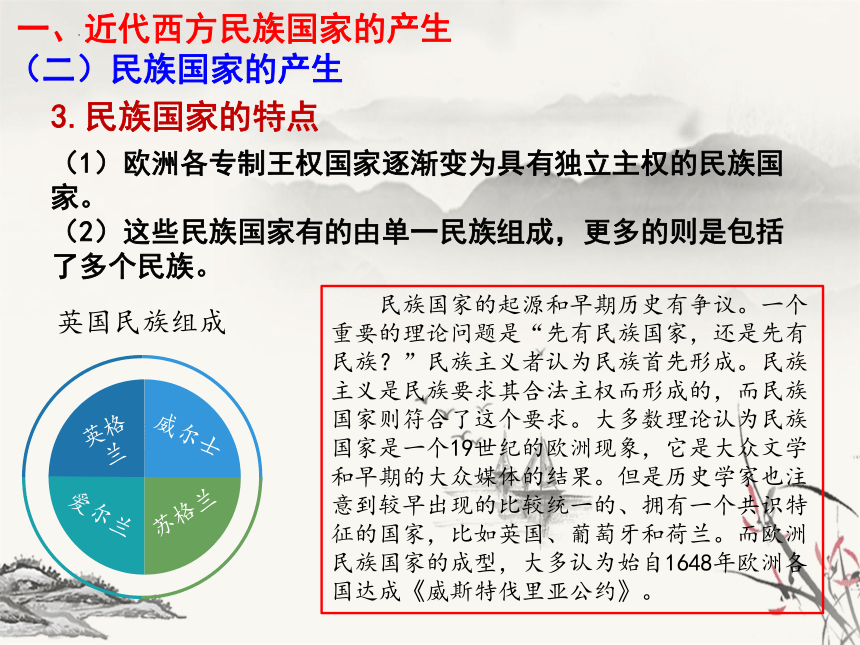

(1)欧洲各专制王权国家逐渐变为具有独立主权的民族国家。

(2)这些民族国家有的由单一民族组成,更多的则是包括了多个民族。

英格兰

威尔士

爱尔兰

苏格兰

英国民族组成

民族国家的起源和早期历史有争议。一个重要的理论问题是“先有民族国家,还是先有民族?”民族主义者认为民族首先形成。民族主义是民族要求其合法主权而形成的,而民族国家则符合了这个要求。大多数理论认为民族国家是一个19世纪的欧洲现象,它是大众文学和早期的大众媒体的结果。但是历史学家也注意到较早出现的比较统一的、拥有一个共识特征的国家,比如英国、葡萄牙和荷兰。而欧洲民族国家的成型,大多认为始自1648年欧洲各国达成《威斯特伐里亚公约》。

(二)民族国家的产生

一、近代西方民族国家的产生

3.民族国家的特点

▲国庆节、建军节、抗战胜利纪念日、烈士纪念日、国家公祭日等。

想想:中国有哪些国家节日?

家国天下

家是小的国

国是大的家

有国才有家

家和国更强

想想:中国有哪些增强国家观念的法规条例?

▲《国旗法》、《国歌法》、《人民币法》、《反分裂国家法》等。

国际法是指若干国家参与制定或者国际公认的、调整国家之间关系的法律。

二、国际法的形成与外交制度的建立

“即国际社会之法,或者是在国家之间的相互交往关系中所接受的具有法律约束力的习惯和条约规则。简单说来,是有关国家之间的法律,是调节两个以上国家之间相互关系、有一定约束力的法律系统。

——牛津法律大辞典

【名词解释】国际法

二、国际法的形成与外交制度的建立

(1)矛盾加剧:国家主权意识增强,各国都强调国家利益至上,国家之间的利益纷争加剧。人们希望通过建立一定的法律关系来处理国家之间的关系。

(2)《战争与和平法》:荷兰人格老秀斯在1625年出版的《战争与和平法》书中提出君主应该制定条约并接受约束,确定了国际法的主体是主权国家,奠定了国际法的基础。

(3)宗教战争:1618年德意志的新教同盟和天主教同盟之间爆发战争,欧洲各国卷入其中。为争夺领土、王位和霸权展开斗争。

(一)国际法的形成

1.背景

根据一般规则:本人是处理自己事务的最佳裁断者,因而拥有发动战争之权的人,乃是唯一拥有缔结和约之权力的人。由此推导,公战能够由各方主权者单独发动,在王权政制下的这种权力理所当然属于君主。

——【荷兰】格老秀斯《战争与和平法》“学思之窗”

国家的主要特征就是拥有主权(对内最高,对外独立),主权属于君主。

阅读材料,说一说这段话的核心思想。

二、国际法的形成与外交制度的建立

(1)形成体系:1648 年交战各方签订《威斯特伐利亚和约》,结束欧洲混战局面,形成了威斯特伐利亚体系。

(2)开创先例:确立了国际关系中的国家领土主权与独立原则,开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例。

(3)确立原则:确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本原则。

(一)国际法的形成

2.形成

签署《威斯特伐利亚和约》

(1)建立:17世纪时,欧洲国家的君主们不再满足仅仅派遣临时使者与他国保持稳定关系,而是派常驻外交使节和外交使团。在此基础上,近代外交制度逐渐建立起来。

(2)影响:外交制度的建立和国际法的形成为国际关系确立了一些规则,为用和平方式解决国与国之间的争端、减少战争开辟了新途径。

二、国际法的形成与外交制度的建立

(二)外交制度的建立

1.外交制度建立

二、国际法的形成与外交制度的建立

(二)外交制度的建立

2.维也纳体系的建立

(1)形成:1815年,欧洲各国在维也纳会议及此后签订了一系列条约,建立起以大国协调、欧洲均势为特征的国际关系体系。

(2)影响:外交制度进一步发展,国际法的应用范围逐渐从欧洲扩大到美洲、亚洲等其他地方 。

(3)签订国际公约:

①内容:各国之间还签订了许多国际公约,制定了一系列战争法规,试图和平解决国际争端。

②局限:国际法应用实行双重标准,导致冲突不断,最终引发一战。

邮票原画是法国肖像画家伊萨贝绘制的1819年《维也纳会议》油画

(1)十月革命后,苏俄提出了不兼并不赔偿的原则,宣布侵略战争为反人类罪,为国际法开辟了新的发展阶段。

(2)战后,战胜国建立了凡尔赛——华盛顿体系,成立了世界上第一个由主权国家参加的政治性国际组织——国际联盟。此后,各国还签订了非战公约。

非战公约签署现场

(3)国联被英国和法国控制,没有美国,苏联也很晚加入,缺乏普遍性和权威性,它又规定形成决议的“全体致”原则,国际法难以实施。

三、20世纪国际法的发展

(一)一战后国际法的发展

1.背景

(1)第一次世界大战使国际法遭到严重破坏 。

(2)十月革命后,苏俄提出了不兼并不赔偿的原则,宣布侵略战争为反人类罪,为国际法开辟了新的发展阶段。

2.表现:

(1)建立了凡尔赛一华盛顿体系 。

(2)成立了世界上第一个由主权国家参加的政治性国际组织 —— 国际联盟。

(3)1928年,美、法各国签订了非战公约,宣布缔约各国在它们的相互关系中废弃以战争作为实行国家政策的工具,和平解决国际争端。

三、20世纪国际法的发展

(一)一战后国际法的发展

缔约各国为增进国际间合作,并保持其和平与安全起见,特允承受不从事战争之义务,维持各国间公开、公正、荣誉之邦交,严格遵守国际公法之规定,以为今后各国政府行为之规范,在有组织之民族间彼此关系中维持正义并恪遵条件上之一切义务。 ——《国际联盟盟约》

3.局限

(1)国联被英国和法国控制,美国始终不是国联成员,苏联加入很晚,国联缺乏普遍性和权威性。

(2)国联规定形成决议的“全体一致”原则,难以制止战争,维护世界和平。

(3)《非战公约》并未真正得到实行。

三、20世纪国际法的发展

(一)一战后国际法的发展

缔约各方同意他们之间可能发生的一切争端或冲突,不论其性质或起因如何。只能用和平方法加以处理或解决。

——《非战公约》

1.背景

(1)第二次世界大战爆发后,法西斯国家的侵略活动使国际法遭到破坏。

(2)第二次世界大战后,新的民族国家纷纷独立,各类国际组织数量激增。

2.表现

(1)1945年《联合国宪章》,确定了和平解决国际争端和制裁侵略的机制,并赋予安理会制裁的权力,确定了“大国一致”原则, 集体安全体制进一步完善。

(2)1946年,国际法院在荷兰海牙成立,发展了国际司法制度。

三、20世纪国际法的发展

(二)二战后国际法的发展

中国代表在《联合国宪章》上签字

(3)国际法的领域大大扩展,颁布了一系列具有国际法性质的公约或宣言,对世界和平与持续发展作出了积极的贡献。

3.局限:一些大国为一己私利,不惜退出国际条约,甚至不经联合国授权就采取制裁或战争,严重威胁着世界和平。

二战后国际法的变化

1.主体大大增加:

过去适用少数欧洲国家到联合国成员国、各国际组织等都是国际法主体

2.内容不断充实:

过去主要涉及战争、和平到国际人权、外层空间、跨国犯罪等各领域,国际合作谋求和平与发展成为国际法的重要内容。

3.形成较完整体系:

国际法基本原则为各国接受,民族自决、互不干涉内政等载入国际文件

4.国家本位观淡化:

各行为主体把关系全人类和平与安全、生存与发展等共同利益置于首要地位

5.国际法地位不断提高,效力得到强化。

国际法遭遇的挑战

1967年,光华寮案发生,1982年,日本大阪高等法院在中日已建交的情况下,称台湾当局为"被承认的事实上的政府"。

1983年底到1984年初,美国在尼加拉瓜的数个港口布雷,严重威胁航行安全。

1987年,美国参议院通过“西藏问题”修正案。

1994年,卢旺达胡图族对图西族实行种族大屠杀,共造成约100万人死亡。

1999年,以美国为首的北约越过联合国发动科索沃战争。

2001年,美国宣布退出《反弹道导弹条约》。

2015年,菲律宾无视中国对南海的主权,发起南海仲裁案

2017年——至今,美国退出《巴黎协定》、联合国人权理事会、世卫组织、联合国教科文组织、全球移民协议。

强权政治、霸凌行径、双重标准、单边主义等仍在作祟,各国应凝聚共识、携手合作,坚守国际法维护公平正义、促进和平发展的核心价值,建立以联合国为中心、以国际法为基础的国际新秩序。

国际联盟和联合国对国际法发展作用的异同

同

异

①两者都宣称其宗旨是维护国际和平与发展,有利于国际法的发展。

②都是普遍性的国际组织,有助于国际法实施范围的扩大。

③都具有明显的大国强权色彩,干扰了国际法的实施。

①国联强调“全体一致”原则,不利于国际法的实施;联合国强调“大国一致”原则,有助于国际法的实施。

②联合国较之国联更具有普遍性,因此,联合国对国际法在更大范围内实施具有更大作用。

③联合国较之国联在维护世界和平与安全上作用突出,更能推动国际法的发展。

材料一:野战医院和军医院应被承认是中立的。只要这类医院内有任何病员或伤员,它们就应受到交战各方的保护与尊重。——《红十字公约》1864年8月

材料二:缔约各国为促进国际间合作,并保持其和平与安全起见,特允承受不从事战争之义务,维持各国间公开、公正、荣誉之邦交,严格遵守国际公法之规定,以为今后各国政府行为之规范,在有组织之民族间彼此关系,维持正义并恪遵条件上之一切义务。 ——《国际联盟盟约》1919年6月

材料三:联合国之宗旨为:维持国际和平及安全;并为此目的;采取有效集体办法,以防止且消除对于和平之威胁,制止侵略行为或其他和平之破坏,并以和平方法且做正义及国际法之原则,调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。——《联合国宪章》1945年6月

阅读材料,探讨国际法的发展对世界历史的影响。

问题探究

①国际法是国家之间为建立正常的国际秩序而进行自我约束和相互约束的一种法律规范。

②国际法是国家之间在进行政治、经济、文化交往中为自己确立各种具体的国家权利和义务的法律依据。

③国际法是衡量和裁判国际行为是非对错的法律标准。对一切国家都具有拘束力。

④国际法为用和平方式解决国际争端、减少战争行为,维护世界和平与发展作出了积极贡献。

1.16世纪初,英王亨利八世刚刚即位时是一位虔诚的天主教徒,曾得到基督教世界的君主所能得到的最高荣誉“金玫瑰”。但时隔不久,他就走上了公开对抗教廷和教皇的道路,英国国教替代了天主教在英国的地位。此举的深远影响是( )

A.英国国教成为日后资产阶级革命的旗帜

B.英国封建专制王权得到巩固

C.英国民族意识增强及民族国家发展

D.推动了人文主义思潮的兴起

解析:选C。成为日后资产阶级革命旗帜的是清教, 排除A项;英国封建专制王权得到巩固是直接影响,排除B项;英王亨利八世宗教改革摆脱了罗马教会的控制,巩固了日益强大的王权,有利于英国民族意识增强及民族国家发展,故C项正确;文艺复兴是盛行于14世纪到16世纪的一场欧洲思想文化运动,早于题干时间,排除D项。

C

实战演练

2.欧洲近代民族国家为维护本国利益,在经济上采取了一项重要政策,该政策实质是经济民族主义。其主要特征是,国家的统治者同新兴的商业资本家结盟,从政治上加强对经济的全面控制。该经济政策( )

A.有利于为工业革命积累资本

B.为垄断资本主义的形成提供支持

C.在工业革命过程中逐步确立

D.有助于缓和欧洲国家之间的关系

A

答案:A 由材料“新兴的商业资本家”可知,材料中的“经济政策”时间应为15—16世纪。随着新航路的开辟,商业资本发展迅速,国家统治者需要商业资本家的发展来增加税收,同时商业资产阶级也希望获得国家的强有力的支持来获得更大的利益,进行资本积累。故选A项。

实战演练

3.“专制之下无祖国”,其以资产阶级革命的方式消灭封建专制,以人民主权取代了君主主权,进一步增强了民族认同感,激发了民族意识。这说明( )

A.近代民族国家是资本主义发展的产物

B.民族国家观念古已有之

C.资本主义的世界性淡化了祖国观念

D.专制与祖国是对立的

A “专制之下无祖国”代表了资产阶级的观点。在近代民族国家,增强民族意识的方法多为消灭封建制度,一定程度上表明近代民族国家是资本主义发展的产物,A项正确;其余选项说法均明显不符合史实。

A

实战演练

4.1648年,欧洲诸国签订《威斯特伐利亚条约》,承认神圣罗马帝国统治下的许多邦国是独立的主权国家。这对近代欧洲的重要影响是( )

A.动摇了人们对基督教的信仰

B.确立了教权与王权平等的原则

C.促进了欧洲民族国家的形成

D.根除了天主教派在西欧的势力

解析:选C。《威斯特伐利亚条约》是近代欧洲历经30年宗教战争后签订的,只是宗教改革以后的新教派和天主教之间的斗争,但都属于基督教,故A项错误;欧洲没有确立教权与王权平等的原则,要么是王权高于教权,要么是教权高于王权,故B项错误;通过《威斯特伐利亚条约》,尊重了德意志大小邦国的主权地位,欧洲近代民族国家逐渐形成,故C项正确;《威斯特伐利亚条约》并没有结束天主教派在西欧的势力,比如天主教派在法国仍然有强大的力量,故D项错误。

C

实战演练

5.高建主编的《西方政治思想史》一书指出,在国际法之父哥劳秀斯看来,国际法是处理国与国之间交往的准则,这些准则不过是国与国之间的契约,而契约的遵守则来自自然法的效力。这意味着( )

A.国际法准则其实是一种契约

B.国际法诞生的基础是自然法

C.所有国家都必须遵守国际法

D.国际法能减少国家间的冲突

答案:B。解析:本题主要考查国际法的形成。材料强调的是国际法准则是国与国之间的契约,契约的遵守与自然法有关,即国际法诞生的基础是自然法,故B项正确;A项表述正确,但不符合材料主旨,故排除;材料并未强调国际法必须所有国家都遵守,故C项错误;国际法能在一定程度上减少国与国间的冲突,但与材料无关,故D项错误。

B

实战演练

6.下表是二战后初期国际社会签订的部分协定公约。这反映出( )

1945年12月 1947年10月 1949年8月 1950年11月 1951年7月

国际货币基金协定、国际复兴开发银行协定 关税和贸易总协定 关于战时保护平民之日内瓦公约 保护人权与基本自由公约 关于难民地位的公约

A.国际社会的法制化 B.发达国家主导着国际事务

C.国际社会保护弱者 D.经济是国际交往主要内容

解析:结合所学知识可知,国际社会签订的协定公约具有法律效力,材料中社会各领域的公约协定的出现,反映出当时国际社会法制化的发展趋势,故选A项。

A

实战演练

13世纪

14世纪

15世纪前后

1534

17世纪

中央集权加强

英国《至尊法案》

专制

王权

国家

封君封臣、

教权与王权长期并立

分裂割据

国家观念、民族意识淡薄

新航路开辟

19世纪

近代民族国家

工业革命

18世纪

【温故知新】中世纪西欧政治制度的特征及影响

英国

《大宪章》

英国议会君主制

法国等级君主制

时空定位

第12课 近代西方民族国家与国际法的法展

课程标准:了解近代西方民族国家的形成情况,以及国际法的发展。

【名词解释】民族国家

一、近代西方民族国家的产生

所谓民族国家,是欧洲中世纪后期出现并在资产阶级时代普遍形成的国家形式,是以民族为基础的主权国家,它必须具备两个重要的因素,即国家主权与民族一体性。

——钱乘旦《现代文明的起源与演进》

民族国家是以一个或几个民族为国民主体的国家,其成员效忠对象是有共同认同感的“同胞”及其共同形成的体制。

(欧洲)在这种普遍的混乱状态中,王权是进步的因素,这一点是十分清楚的。王权在混乱中代表着秩序,代表着正在形成的民族(Nation)而与分裂成叛乱的各附庸国的状态对抗。在封建主义表层下形成着的一切革命因素都倾向王权,正向王权倾向着它们一样。——恩格斯《论封建制度的瓦解和民族国家的产生》

(1)西欧国家的封建割据势力遭到削弱,中央集权得到加强

(一)专制王权国家的形成

一、近代西方民族国家的产生

1517年,马丁·路德发表《九十五条论纲》,掀起了反罗马教会神权统治的宗教改革运动。

1."因信称义"。

2.信仰的唯一依据是《圣经》。

3.简化宗教仪式。

4.王权高于教权。

5.建立本民族教会。

(2)宗教改革运动,沉重打击了教会势力,各国的世俗权力也得到强化,国家和民族认同观念日益显现。

1.原因

(一)专制王权国家的形成

一、近代西方民族国家的产生

2.形成

(1)英国:1534年,英国国王授意议会通过《至尊法案》,宣布国王是英国国教的首脑,摆脱罗马教廷的控制,建立起国王的专制统治。

(2)法国:路易十四统治时期,法国王权达到顶峰。

(3)欧洲国家纷纷成为专制王权国家。

3.局限

国家版图常常因为国王的婚姻或者继承关系发生改变。

英王亨利八世

法王路易十四

英王亨利八世因离婚案与罗马教廷闹翻,在议会的支持下,他宣布脱离教皇管辖。1534年,英国颁布《至尊法案》,规定国王是英国教会的首脑,建立民族教会——英国国教。至此,摆脱罗马教廷的控制,王权与教权合一,建立起国王的专制统治。

严厉镇压反叛贵族;建造凡尔赛宫,把各地大贵族宣召进宫,侍奉王室。向各省派驻"司法、警察和财政监督官",整顿军备,扩充兵源,把各省军队的调度权控制在中央手里;要求全体臣民一律信奉天主教;推行重商主义。

(二)民族国家的产生

一、近代西方民族国家的产生

1.民族语言的形成

(1)英国:13世纪,以伦敦方言为基础形成的英语出现在英国官方文件中,英语开始成为英国人广泛使用的语言。

(2)法国:16世纪,法国国王签署敕令,规定法国的法律文件必须用以巴黎方言为主形成的法语撰写,法语成为法国的官方语言。

(3)影响:对民族语言的重视强化了民族认同,促进了民族国家的形成。

13世纪,以伦敦方言为基础的英语成为英国官方语言,并为英国人广泛使用。14世纪英国宗教改革先驱威克里夫把《圣经》翻译成英语,主张用本民族语言作礼拜,抵消拉丁语的影响。 ——徐志强《近代早期英国民族国家意识的产生与发展》

贞德

“英法百年战争”中的法国女英雄贞德

“为国捐躯是一种奉献和牺牲,如果国家受到灭亡或被占领的威胁,那么为之而死也是心甘情愿的”,“每一种灾难都有可能降临于我和我的家庭,但只求上帝能够拯救法兰西”。——陈文海《法国史》

①英法百年战争民族意识与国家观念的增强

在启蒙思想指导下,法国大革命爆发。由于等级制度和专制制度被摧毁,宣布了主权在民,人人平等,国家成为大家共同拥有的祖国,“等级和阶级都不复存在,全体法国人组成了法兰西民族”。

——杨宁一《世界历史视野中民族主义》

②法国大革命和拿破仑战争,不仅传播了自由平等思想,也促进了法国民族意识的觉醒。

拿破仑战争(1803—1815)

(二)民族国家的产生

一、近代西方民族国家的产生

2.近代民族国家的形成

(1)背景

(二)民族国家的产生

一、近代西方民族国家的产生

2.近代民族国家的形成

(2)表现

①个人对国家的忠诚越来越超过对国王和宗教的忠诚,各国纷纷鼓励和组织对爱国人士的崇拜。

②出现了国旗、国歌和各种国家节日,国家在人们的意识中越来越重要。

1789年法国资产阶级革命(法国大革命)时期,巴黎国民自卫队就以蓝、白、红三色旗为队旗。

1795年7月14日法国督政府宣布定此曲为国歌。1879年、1946年以及1958年通过的三部共和国宪法皆定马赛曲为共和国国歌。

1880年7月14日定为法国的国庆节,直至今日。以纪念在1789年7月14日,巴黎群众攻克了象征封建统治的巴士底狱,从而揭开法国大革命序幕。在法国,每年国庆节的阅兵式是庆典活动的重头戏。

(1)欧洲各专制王权国家逐渐变为具有独立主权的民族国家。

(2)这些民族国家有的由单一民族组成,更多的则是包括了多个民族。

英格兰

威尔士

爱尔兰

苏格兰

英国民族组成

民族国家的起源和早期历史有争议。一个重要的理论问题是“先有民族国家,还是先有民族?”民族主义者认为民族首先形成。民族主义是民族要求其合法主权而形成的,而民族国家则符合了这个要求。大多数理论认为民族国家是一个19世纪的欧洲现象,它是大众文学和早期的大众媒体的结果。但是历史学家也注意到较早出现的比较统一的、拥有一个共识特征的国家,比如英国、葡萄牙和荷兰。而欧洲民族国家的成型,大多认为始自1648年欧洲各国达成《威斯特伐里亚公约》。

(二)民族国家的产生

一、近代西方民族国家的产生

3.民族国家的特点

▲国庆节、建军节、抗战胜利纪念日、烈士纪念日、国家公祭日等。

想想:中国有哪些国家节日?

家国天下

家是小的国

国是大的家

有国才有家

家和国更强

想想:中国有哪些增强国家观念的法规条例?

▲《国旗法》、《国歌法》、《人民币法》、《反分裂国家法》等。

国际法是指若干国家参与制定或者国际公认的、调整国家之间关系的法律。

二、国际法的形成与外交制度的建立

“即国际社会之法,或者是在国家之间的相互交往关系中所接受的具有法律约束力的习惯和条约规则。简单说来,是有关国家之间的法律,是调节两个以上国家之间相互关系、有一定约束力的法律系统。

——牛津法律大辞典

【名词解释】国际法

二、国际法的形成与外交制度的建立

(1)矛盾加剧:国家主权意识增强,各国都强调国家利益至上,国家之间的利益纷争加剧。人们希望通过建立一定的法律关系来处理国家之间的关系。

(2)《战争与和平法》:荷兰人格老秀斯在1625年出版的《战争与和平法》书中提出君主应该制定条约并接受约束,确定了国际法的主体是主权国家,奠定了国际法的基础。

(3)宗教战争:1618年德意志的新教同盟和天主教同盟之间爆发战争,欧洲各国卷入其中。为争夺领土、王位和霸权展开斗争。

(一)国际法的形成

1.背景

根据一般规则:本人是处理自己事务的最佳裁断者,因而拥有发动战争之权的人,乃是唯一拥有缔结和约之权力的人。由此推导,公战能够由各方主权者单独发动,在王权政制下的这种权力理所当然属于君主。

——【荷兰】格老秀斯《战争与和平法》“学思之窗”

国家的主要特征就是拥有主权(对内最高,对外独立),主权属于君主。

阅读材料,说一说这段话的核心思想。

二、国际法的形成与外交制度的建立

(1)形成体系:1648 年交战各方签订《威斯特伐利亚和约》,结束欧洲混战局面,形成了威斯特伐利亚体系。

(2)开创先例:确立了国际关系中的国家领土主权与独立原则,开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例。

(3)确立原则:确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本原则。

(一)国际法的形成

2.形成

签署《威斯特伐利亚和约》

(1)建立:17世纪时,欧洲国家的君主们不再满足仅仅派遣临时使者与他国保持稳定关系,而是派常驻外交使节和外交使团。在此基础上,近代外交制度逐渐建立起来。

(2)影响:外交制度的建立和国际法的形成为国际关系确立了一些规则,为用和平方式解决国与国之间的争端、减少战争开辟了新途径。

二、国际法的形成与外交制度的建立

(二)外交制度的建立

1.外交制度建立

二、国际法的形成与外交制度的建立

(二)外交制度的建立

2.维也纳体系的建立

(1)形成:1815年,欧洲各国在维也纳会议及此后签订了一系列条约,建立起以大国协调、欧洲均势为特征的国际关系体系。

(2)影响:外交制度进一步发展,国际法的应用范围逐渐从欧洲扩大到美洲、亚洲等其他地方 。

(3)签订国际公约:

①内容:各国之间还签订了许多国际公约,制定了一系列战争法规,试图和平解决国际争端。

②局限:国际法应用实行双重标准,导致冲突不断,最终引发一战。

邮票原画是法国肖像画家伊萨贝绘制的1819年《维也纳会议》油画

(1)十月革命后,苏俄提出了不兼并不赔偿的原则,宣布侵略战争为反人类罪,为国际法开辟了新的发展阶段。

(2)战后,战胜国建立了凡尔赛——华盛顿体系,成立了世界上第一个由主权国家参加的政治性国际组织——国际联盟。此后,各国还签订了非战公约。

非战公约签署现场

(3)国联被英国和法国控制,没有美国,苏联也很晚加入,缺乏普遍性和权威性,它又规定形成决议的“全体致”原则,国际法难以实施。

三、20世纪国际法的发展

(一)一战后国际法的发展

1.背景

(1)第一次世界大战使国际法遭到严重破坏 。

(2)十月革命后,苏俄提出了不兼并不赔偿的原则,宣布侵略战争为反人类罪,为国际法开辟了新的发展阶段。

2.表现:

(1)建立了凡尔赛一华盛顿体系 。

(2)成立了世界上第一个由主权国家参加的政治性国际组织 —— 国际联盟。

(3)1928年,美、法各国签订了非战公约,宣布缔约各国在它们的相互关系中废弃以战争作为实行国家政策的工具,和平解决国际争端。

三、20世纪国际法的发展

(一)一战后国际法的发展

缔约各国为增进国际间合作,并保持其和平与安全起见,特允承受不从事战争之义务,维持各国间公开、公正、荣誉之邦交,严格遵守国际公法之规定,以为今后各国政府行为之规范,在有组织之民族间彼此关系中维持正义并恪遵条件上之一切义务。 ——《国际联盟盟约》

3.局限

(1)国联被英国和法国控制,美国始终不是国联成员,苏联加入很晚,国联缺乏普遍性和权威性。

(2)国联规定形成决议的“全体一致”原则,难以制止战争,维护世界和平。

(3)《非战公约》并未真正得到实行。

三、20世纪国际法的发展

(一)一战后国际法的发展

缔约各方同意他们之间可能发生的一切争端或冲突,不论其性质或起因如何。只能用和平方法加以处理或解决。

——《非战公约》

1.背景

(1)第二次世界大战爆发后,法西斯国家的侵略活动使国际法遭到破坏。

(2)第二次世界大战后,新的民族国家纷纷独立,各类国际组织数量激增。

2.表现

(1)1945年《联合国宪章》,确定了和平解决国际争端和制裁侵略的机制,并赋予安理会制裁的权力,确定了“大国一致”原则, 集体安全体制进一步完善。

(2)1946年,国际法院在荷兰海牙成立,发展了国际司法制度。

三、20世纪国际法的发展

(二)二战后国际法的发展

中国代表在《联合国宪章》上签字

(3)国际法的领域大大扩展,颁布了一系列具有国际法性质的公约或宣言,对世界和平与持续发展作出了积极的贡献。

3.局限:一些大国为一己私利,不惜退出国际条约,甚至不经联合国授权就采取制裁或战争,严重威胁着世界和平。

二战后国际法的变化

1.主体大大增加:

过去适用少数欧洲国家到联合国成员国、各国际组织等都是国际法主体

2.内容不断充实:

过去主要涉及战争、和平到国际人权、外层空间、跨国犯罪等各领域,国际合作谋求和平与发展成为国际法的重要内容。

3.形成较完整体系:

国际法基本原则为各国接受,民族自决、互不干涉内政等载入国际文件

4.国家本位观淡化:

各行为主体把关系全人类和平与安全、生存与发展等共同利益置于首要地位

5.国际法地位不断提高,效力得到强化。

国际法遭遇的挑战

1967年,光华寮案发生,1982年,日本大阪高等法院在中日已建交的情况下,称台湾当局为"被承认的事实上的政府"。

1983年底到1984年初,美国在尼加拉瓜的数个港口布雷,严重威胁航行安全。

1987年,美国参议院通过“西藏问题”修正案。

1994年,卢旺达胡图族对图西族实行种族大屠杀,共造成约100万人死亡。

1999年,以美国为首的北约越过联合国发动科索沃战争。

2001年,美国宣布退出《反弹道导弹条约》。

2015年,菲律宾无视中国对南海的主权,发起南海仲裁案

2017年——至今,美国退出《巴黎协定》、联合国人权理事会、世卫组织、联合国教科文组织、全球移民协议。

强权政治、霸凌行径、双重标准、单边主义等仍在作祟,各国应凝聚共识、携手合作,坚守国际法维护公平正义、促进和平发展的核心价值,建立以联合国为中心、以国际法为基础的国际新秩序。

国际联盟和联合国对国际法发展作用的异同

同

异

①两者都宣称其宗旨是维护国际和平与发展,有利于国际法的发展。

②都是普遍性的国际组织,有助于国际法实施范围的扩大。

③都具有明显的大国强权色彩,干扰了国际法的实施。

①国联强调“全体一致”原则,不利于国际法的实施;联合国强调“大国一致”原则,有助于国际法的实施。

②联合国较之国联更具有普遍性,因此,联合国对国际法在更大范围内实施具有更大作用。

③联合国较之国联在维护世界和平与安全上作用突出,更能推动国际法的发展。

材料一:野战医院和军医院应被承认是中立的。只要这类医院内有任何病员或伤员,它们就应受到交战各方的保护与尊重。——《红十字公约》1864年8月

材料二:缔约各国为促进国际间合作,并保持其和平与安全起见,特允承受不从事战争之义务,维持各国间公开、公正、荣誉之邦交,严格遵守国际公法之规定,以为今后各国政府行为之规范,在有组织之民族间彼此关系,维持正义并恪遵条件上之一切义务。 ——《国际联盟盟约》1919年6月

材料三:联合国之宗旨为:维持国际和平及安全;并为此目的;采取有效集体办法,以防止且消除对于和平之威胁,制止侵略行为或其他和平之破坏,并以和平方法且做正义及国际法之原则,调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。——《联合国宪章》1945年6月

阅读材料,探讨国际法的发展对世界历史的影响。

问题探究

①国际法是国家之间为建立正常的国际秩序而进行自我约束和相互约束的一种法律规范。

②国际法是国家之间在进行政治、经济、文化交往中为自己确立各种具体的国家权利和义务的法律依据。

③国际法是衡量和裁判国际行为是非对错的法律标准。对一切国家都具有拘束力。

④国际法为用和平方式解决国际争端、减少战争行为,维护世界和平与发展作出了积极贡献。

1.16世纪初,英王亨利八世刚刚即位时是一位虔诚的天主教徒,曾得到基督教世界的君主所能得到的最高荣誉“金玫瑰”。但时隔不久,他就走上了公开对抗教廷和教皇的道路,英国国教替代了天主教在英国的地位。此举的深远影响是( )

A.英国国教成为日后资产阶级革命的旗帜

B.英国封建专制王权得到巩固

C.英国民族意识增强及民族国家发展

D.推动了人文主义思潮的兴起

解析:选C。成为日后资产阶级革命旗帜的是清教, 排除A项;英国封建专制王权得到巩固是直接影响,排除B项;英王亨利八世宗教改革摆脱了罗马教会的控制,巩固了日益强大的王权,有利于英国民族意识增强及民族国家发展,故C项正确;文艺复兴是盛行于14世纪到16世纪的一场欧洲思想文化运动,早于题干时间,排除D项。

C

实战演练

2.欧洲近代民族国家为维护本国利益,在经济上采取了一项重要政策,该政策实质是经济民族主义。其主要特征是,国家的统治者同新兴的商业资本家结盟,从政治上加强对经济的全面控制。该经济政策( )

A.有利于为工业革命积累资本

B.为垄断资本主义的形成提供支持

C.在工业革命过程中逐步确立

D.有助于缓和欧洲国家之间的关系

A

答案:A 由材料“新兴的商业资本家”可知,材料中的“经济政策”时间应为15—16世纪。随着新航路的开辟,商业资本发展迅速,国家统治者需要商业资本家的发展来增加税收,同时商业资产阶级也希望获得国家的强有力的支持来获得更大的利益,进行资本积累。故选A项。

实战演练

3.“专制之下无祖国”,其以资产阶级革命的方式消灭封建专制,以人民主权取代了君主主权,进一步增强了民族认同感,激发了民族意识。这说明( )

A.近代民族国家是资本主义发展的产物

B.民族国家观念古已有之

C.资本主义的世界性淡化了祖国观念

D.专制与祖国是对立的

A “专制之下无祖国”代表了资产阶级的观点。在近代民族国家,增强民族意识的方法多为消灭封建制度,一定程度上表明近代民族国家是资本主义发展的产物,A项正确;其余选项说法均明显不符合史实。

A

实战演练

4.1648年,欧洲诸国签订《威斯特伐利亚条约》,承认神圣罗马帝国统治下的许多邦国是独立的主权国家。这对近代欧洲的重要影响是( )

A.动摇了人们对基督教的信仰

B.确立了教权与王权平等的原则

C.促进了欧洲民族国家的形成

D.根除了天主教派在西欧的势力

解析:选C。《威斯特伐利亚条约》是近代欧洲历经30年宗教战争后签订的,只是宗教改革以后的新教派和天主教之间的斗争,但都属于基督教,故A项错误;欧洲没有确立教权与王权平等的原则,要么是王权高于教权,要么是教权高于王权,故B项错误;通过《威斯特伐利亚条约》,尊重了德意志大小邦国的主权地位,欧洲近代民族国家逐渐形成,故C项正确;《威斯特伐利亚条约》并没有结束天主教派在西欧的势力,比如天主教派在法国仍然有强大的力量,故D项错误。

C

实战演练

5.高建主编的《西方政治思想史》一书指出,在国际法之父哥劳秀斯看来,国际法是处理国与国之间交往的准则,这些准则不过是国与国之间的契约,而契约的遵守则来自自然法的效力。这意味着( )

A.国际法准则其实是一种契约

B.国际法诞生的基础是自然法

C.所有国家都必须遵守国际法

D.国际法能减少国家间的冲突

答案:B。解析:本题主要考查国际法的形成。材料强调的是国际法准则是国与国之间的契约,契约的遵守与自然法有关,即国际法诞生的基础是自然法,故B项正确;A项表述正确,但不符合材料主旨,故排除;材料并未强调国际法必须所有国家都遵守,故C项错误;国际法能在一定程度上减少国与国间的冲突,但与材料无关,故D项错误。

B

实战演练

6.下表是二战后初期国际社会签订的部分协定公约。这反映出( )

1945年12月 1947年10月 1949年8月 1950年11月 1951年7月

国际货币基金协定、国际复兴开发银行协定 关税和贸易总协定 关于战时保护平民之日内瓦公约 保护人权与基本自由公约 关于难民地位的公约

A.国际社会的法制化 B.发达国家主导着国际事务

C.国际社会保护弱者 D.经济是国际交往主要内容

解析:结合所学知识可知,国际社会签订的协定公约具有法律效力,材料中社会各领域的公约协定的出现,反映出当时国际社会法制化的发展趋势,故选A项。

A

实战演练

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理