5.2《大学之道》课件 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册(共96张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.2《大学之道》课件 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册(共96张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-18 22:14:25 | ||

图片预览

文档简介

(共96张PPT)

部编版高中语文选择性必修上册

第04课 《大学之道》

第二单元

1.了解曾子及其思想主张,了解《大学》的主要内容。

2.掌握文中重要的文言词语和特殊句式,理解并背诵课文。

3.分析本文的论证特点,概括说理的艺术技巧。

4.准确把握和理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联,理解文章表达的思想及现实意义。

素养目标

目录

第一章

文化常识

第二章

诵读感悟

第三章

文本探究

第四章

艺术感悟

第一章

文化常识

“大学”是什么?

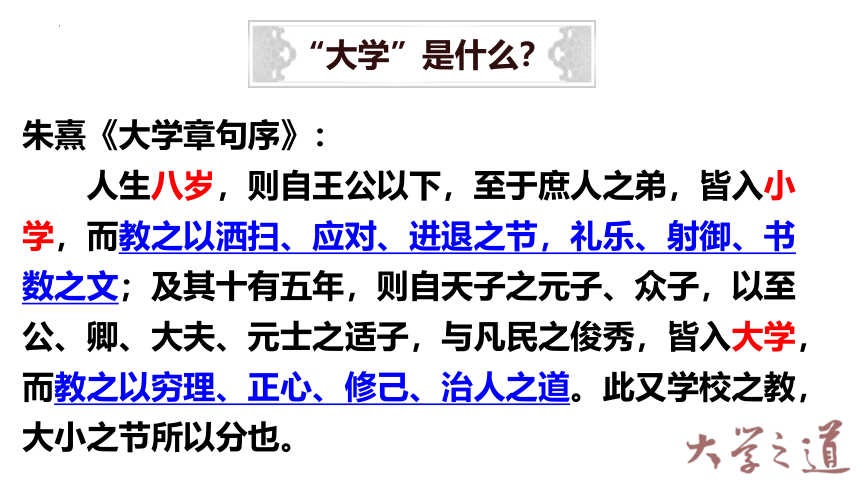

朱熹《大学章句序》:

人生八岁,则自王公以下,至于庶人之弟,皆入小学,而教之以洒扫、应对、进退之节,礼乐、射御、书数之文;及其十有五年,则自天子之元子、众子,以至公、卿、大夫、元士之适子,与凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷理、正心、修己、治人之道。此又学校之教,大小之节所以分也。

“大学”与“小学”

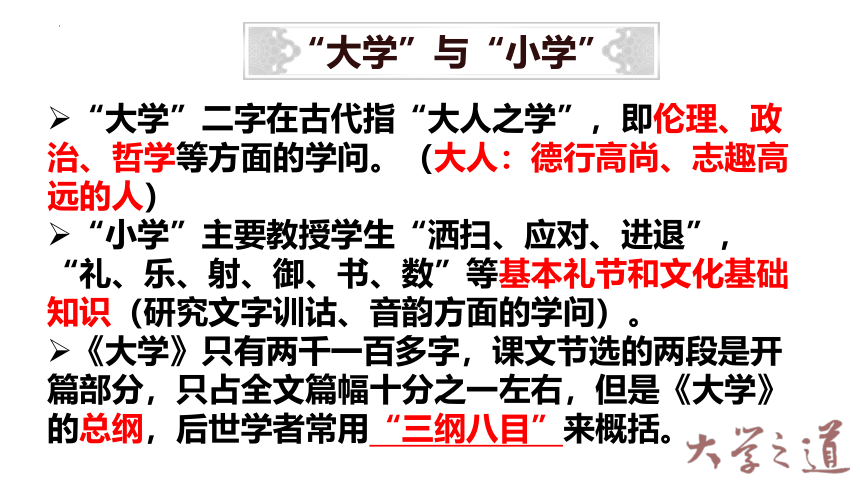

“大学”二字在古代指“大人之学”,即伦理、政治、哲学等方面的学问。(大人:德行高尚、志趣高远的人)

“小学”主要教授学生“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”等基本礼节和文化基础知识(研究文字训诂、音韵方面的学问)。

《大学》只有两千一百多字,课文节选的两段是开篇部分,只占全文篇幅十分之一左右,但是《大学》的总纲,后世学者常用“三纲八目”来概括。

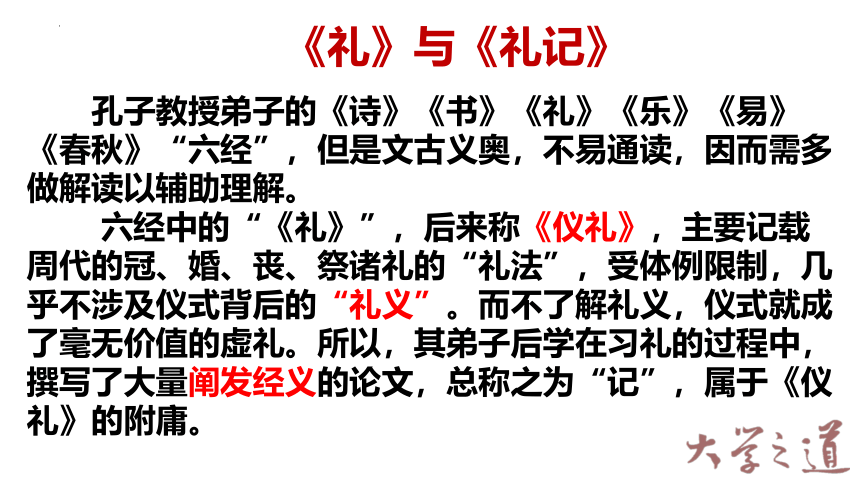

孔子教授弟子的《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》“六经”,但是文古义奥,不易通读,因而需多做解读以辅助理解。

六经中的“《礼》”,后来称《仪礼》,主要记载周代的冠、婚、丧、祭诸礼的“礼法”,受体例限制,几乎不涉及仪式背后的“礼义”。而不了解礼义,仪式就成了毫无价值的虚礼。所以,其弟子后学在习礼的过程中,撰写了大量阐发经义的论文,总称之为“记”,属于《仪礼》的附庸。

《礼》与《礼记》

由于《记》的数量太多,加之精粗不一,到了东汉,社会上出现了两种选辑本,一是戴德的八十五篇本,习称《大戴礼记》;二是戴德的侄子戴圣的四十九篇本,习称《小戴礼记》。

《大戴礼记》流传不广,北周卢辩曾为之作注,但颓势依旧,到唐代已亡佚大半,仅存三十九篇。

《小戴礼记》则由于郑玄为之作了出色的注,而风光无限,畅行于世,故后人径称之为“《礼记》”。

《礼》与《礼记》

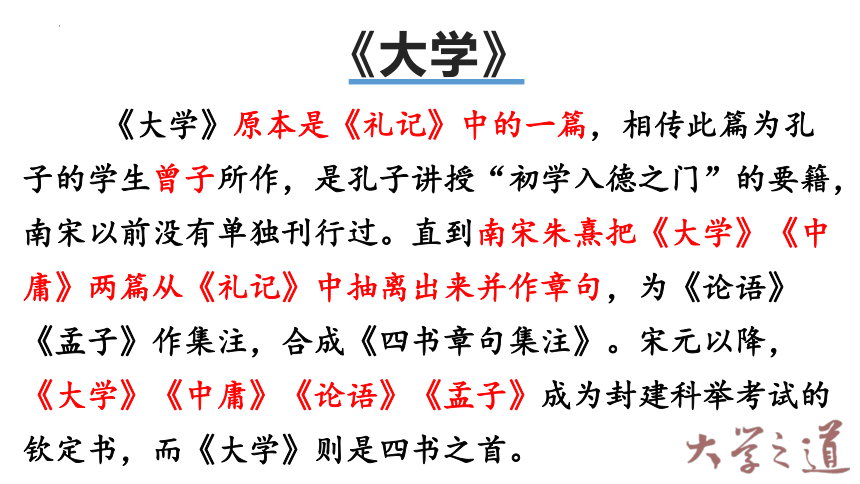

《大学》

《大学》原本是《礼记》中的一篇,相传此篇为孔子的学生曾子所作,是孔子讲授“初学入德之门”的要籍,南宋以前没有单独刊行过。直到南宋朱熹把《大学》《中庸》两篇从《礼记》中抽离出来并作章句,为《论语》《孟子》作集注,合成《四书章句集注》。宋元以降,《大学》《中庸》《论语》《孟子》成为封建科举考试的钦定书,而《大学》则是四书之首。

编 者

戴圣,西汉官员、学者,西汉今文礼学“小戴学”的开创者。生卒年不详,字次君,世称小戴,西汉梁(郡治在令河南商丘)人。

戴圣一生以学习儒家经典为主,与叔父戴德俱学《礼》于后苍,二人合称为“大小戴”。

宣帝时立为博士,参与石渠阁论议,任九江太守,编成《小戴礼记》即今本《礼记》。

作者——曾子

姒sì姓,曾氏,名参 ,字子舆,鲁国南武城人。春秋末年思想家,儒家学派的重要代表人物,与其父同师孔子。其父曾点,字皙,七十二贤之一。

倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观至今仍具有极其宝贵的社会意义和实用价值。曾子参与编制了《论语》、撰写《大学》、《孝经》、《曾子十篇》等作品。

周考王六年去世,享年七十一岁。后世尊为“宗圣”,成为配享孔庙的四配之一。

啮指痛心

春秋时期鲁国的曾参,字子舆(孔子的得意弟子,世称曾子),侍奉母亲极其孝敬。(家贫,经常自己入山打柴)一次,曾参又进山砍柴去了,突然家里来了客人,他母亲不知所措,就站在门口望着大山希望曾子回来,许久不见归来就用牙咬自己的手指。正在山里砍柴的曾参忽然觉得心口疼痛,便赶紧背着柴返回家中,跪问母亲为什么召唤他。母亲说:“家里突然来了客人,我咬手指是提醒你快回来。”

曾子轶事

修齐治平

曾子著作《大学》,开宗明义提出了三纲(明德、亲民、止于至善),八目(格物、致知、正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下)。“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。格物而后知至,知至而后意诚;意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”构成了一套完整的封建伦理道德的政治哲学体系。

了解曾子思想

人为贵

《曾子·大孝》说:“天之所生,地之所养,人为大矣。”认为人是天地间最伟大的,“天地之性为贵”(《孝经》)。《小戴礼记·礼运》中说:“人者五行之秀气也。”荀子继承并发展了这一思想,认为人不是顺应自然,屈从于自然,而是能动的改造自然。“从天而倾之,孰与制天命而用之”(《荀子·天论》)。发现并重视人的作用,这是儒家思想的精华。

了解曾子思想

《礼记》章法谨严,文辞婉转,前后呼应,是“三礼”之一、“五经”之一,“十三经”之一。

“三礼”

《礼记》《周礼》、《仪礼》

“五经”

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

“十三经”

汉代立《诗经》、《尚书》、《周易》、《礼记》、《春秋》于学官,为五经;唐代加《周礼》、《仪礼》,并将《春秋》分为《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》,为九经;至开成年间刻石国子学,又加《孝经》、《论语》、《尔雅》为十二经;南宋复增《孟子》,因有十三经之称。

明确 题目是编者加的。

大学之道,指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

解 题

第二章

诵读感悟

预习检查

明确字音。

本末(mò) 壹(yī)

诵读指导

(1)划分节奏,明确重音和语调。

例如:

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。 物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

诵读指导

(2)范读:教师朗读示范。学生体会语气、语调、停顿等。

(3)自读:学生自读课文,体会其中的含义。

第三章

文本探究

文本探究

【思考1】研读第一段

原文: 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

活动一:解释词语并翻译句子

①大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

②明明德:前一个“明”是形容词做动词用法,即“彰明”;后一个“明”作形容词。

③亲民:亲近爱抚民众。

④止于至善:达到道德修养的最高境界。

⑤知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

⑥静:心不妄动

⑦安:性情安和

⑧虑:思虑精详

⑨得:处事合宜

⑩本末:“本”原指木之根为常;“ 末 ”指木之梢为迹 。后分别引申为本根、本始和末迹、末节。指事物的根源和结局。

道:规律

文本探究

释义:大学的宗旨,在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于使人达到道德修养最高境界。知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移;志向坚定不移才能够做到心不妄动;心不妄动才能够性情安和;性情安和才能够思虑精详;思虑周详才能够处事合宜。天下万物都有都有根本有枝节,事情都有开始有终结。明白了(本末始终的)先后顺序,就接近事物发展的规律了。

【思考1】研读第一段

原文: 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

活动一:解释词语并翻译句子

初读文本

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

《康诰》曰:“克明德。”《太甲》曰:“顾是天之明命。”《帝典》曰:“克明峻德。”皆自明也。

《康诰》说:“能够弘扬光明的品德。”

《太甲》说:“念念不忘这上天赋予的光明禀性。”

《尧典》说:“能够弘扬崇高的品德。” 这些都是说要自己弘扬光明正大的品德。

请同学们根据自己的理解解读“明明德”“亲民”“止于至善”的含义,并分析三者之间的关系。

明明德:

明,明之也。明徳者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也;但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则有尝息者,故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。

——程颐

——明德指人天生的德性本来就是光明、明亮的,但这种德性会被外在的东西所污染,我们只需要不断把它擦亮。

新民

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

汤之《盘铭》曰:“苟日新,日日新,又日新。”《康诰》曰: “作新民。” 《诗》曰:“周虽旧邦,其命维新。”是故君子无所不用其极。

商汤王刻在浴盆上的箴言说:“如果能够有一天自新,就应保持天天自新,永远不断自新。”《康诰》中说:“鼓励人们弃旧图新。”《诗经》中说:“周朝虽然是古老的国家,但却禀受了天命,自我更新。”所以,品德高尚的人无处不追求完善。

亲 民 、 新 民 ?

亲民:即亲近爱抚民众。

儒家主张“仁者爱人”,君子固然要修身养性,彰明自己的美德。但更重要的是要把自己的“仁德”施之于广大民众,在亲民爱民中提升自己“明德”的层次,从而达到“至善”的境界。

凸显儒家博大宽厚的仁爱情怀。

亲 民 、 新 民 ?

新民:即革除民众的旧思想。

前文“彰明美德”,“新民”承接其后,意即不仅要彰明自己的美德,还要推己及人,通过教化移风易俗,革除广大民众的旧思想,让他们的美德焕然一新。

符合儒家以君子之德感化民众,立功立德的主张。

亲民:

亲,当作新。 ——程颐

新者,革其旧之谓也。言既自明字“明德”,又当推以及人,使之亦有以去其旧染之污也。 ——朱熹

亲民,亲近民众。 ——王阳明

——自己明明德了,就推己及人,帮助他人也明明德,使他们同样能够达到与自己同样心灵纯洁的境界,使其成为新民。

初读文本

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

《诗》云:“邦畿jī千里,惟民所止。”《诗》云:“缗mín蛮黄鸟,止于丘隅。”子曰:“于止,知其所止,可以人而不如鸟乎?”

《诗》云:“穆穆文王,於缉熙敬止!”为人君,止于仁;为人臣,止于敬;为人子,止于孝;为人父,止于慈;与国人交,止于信。

《诗经》说:“京城及其周围,都是老百姓向往的地方。”《诗经》又说:“‘缗蛮’叫着的黄鸟,栖息在山丘的角落上。”孔子说:“连黄鸟都知道它该栖息在什么地方,难道人还能不如一只鸟儿吗 ”

《诗经》说:“品德高尚的文王啊,为人光明磊落,做事始终庄重谨慎。”做国君的,要做到仁义;做臣子的,要做到恭敬;做子女的,要做到孝顺;做父亲的,要做到慈爱;与他人交往,要做到讲信用。

止于至善:

止者,必至于是而不迁之意;至善,则事理当然之极也。言明明徳、新民,皆当止于至善之地而不迁也,盖必其有以尽天理之极而无一毫人之欲之私也。 ——朱熹

——“至善”指不论明明德,还是亲民,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

“三纲领”具体指什么?

研读文本

“明明德”——“为仁由己”,自觉地完善自我修养。

“亲民”即“新民”——“推己及人”,亲近爱抚民众

“止于至善”——“终身行之”,不达到最理想的境界不停止,这是一个无限的完善过程。

这三个纲领构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

“明明德”侧重于“内圣”

“亲民”侧重于“外王”

“止于至善”是最终追求

“内圣外王”最早出自《庄子 · 天下》。但由于这个说法和儒家理念符合,于是就被儒家借用,并逐渐形成了儒家哲学的主题——内圣外王之道。“内圣”就是修身养德,要求人要做一个有德行的人;“外王”就是齐家、治国、平天下。“内圣外王”的统一是儒家学者们追求的最高境界。

第一段讲了什么道理

研读文本

人要有目标。明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。人若不知其所止,就会随波逐流、碌碌无为、虚度此生。

要知道事物发展的规律。从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果。每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

文本探究

【思考1】研读第一段

原文: 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

活动二:问题探究

1.概括内容及作用。

明确 指出大学的宗旨,提出了大学的“三纲”:明明德、亲民、止于至善,为下文引出“八目”做准备。

文本探究

【思考1】研读第一段

原文: 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

活动二:问题探究

2.“三纲”具体如何解释?

明确 ①“明明德”是发扬自己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性,而不是用某种外在的、固定的道德准则束缚自己。

②“亲民”即“新民”,就是不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,在儒家看来这是为治国平天下的伟业奠定精神基础。

③“止于至善”就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

如何才能实现“三纲”的目标?

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。

文本探究

【思考1】研读第一段

原文: 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

活动二:问题探究

3.分析本段的论证层次。

明确 首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”,第二、三句承接上文对如何达到大学之道,阐明其中的逻辑关系。

文本探究

①齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

②修其身:修养自身的品性。

③致其知:获得知识。

④格物:推究事物的原理。

⑤知至:对外物之理认识充分。

⑥庶人:指平民百姓。

⑦壹是:一律,一概。

⑧本:根本。

【思考2】研读第二段

原文:古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

活动一:解释词语并翻译句子

文本探究

【思考2】研读第二段

原文:古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

活动一:解释词语并翻译句子

释义:古代那些想要把美好德行彰明于天下的人,就要先治理好自己的国家。要想治理好自己的国家,就要先整治好自己的家庭。想要整治好自己的家庭,就要先修养自身的品性。要想修养自身的品性,就要先端正自己的内心。要想先端正自己的内心,就要先自己的心意真诚。要想自己的心意真诚,就要先获得知识。而要获得知识,于探究事物的原理。推究事物的原理之后就能对外物之理认识充分,充分认识了外物之后心意才能真诚,心意真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性,品性修养后才能整治好自己的家庭,整治好自己的家庭后才能治理好国家,治理好国家后天下才能太平。从天子一直到平民百姓,一律都要把修养品性作为根本。

致

《屈原列传》:“其存君兴国而欲反复之,一篇之中三致意焉。”

《石壕吏》:“听妇前致词,三男邺城戍。”

《劝学》:“假舆者,非利足也,而致千里。”

《送东阳马生序》:“家贫,无以致书以观。”

《过秦论》:“不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士。”

《孔雀东南飞》:“女行无偏斜,何意致不厚?”

《柳毅传》:“昔为钱塘长,今则致政焉。”

《兰亭集序》:“虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。”

表达;表示。

说;回答。

达到。

获得;得到。

招请;招集。

致使;使得。

送还;交还。

情致;情趣。

文本探究

【思考2】研读第二段

原文:古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

活动二:问题探究

1.概括内容及作用。

明确 提出“八目”:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下,为实现“三纲”指出了具体的方法。

第二段重点写了“八条目”,包括哪些内容?

明确:

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“正心”:就是教人防止个人情感的偏向。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

“齐家”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”和“平天下”是齐家的扩大和延伸。

研读文本 把握内容

所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。盖人心之灵莫不有知,而天下之物莫不有理,惟于理有未穷,故其知有不尽也。是以《大学》始教,必始学者即凡天下之物,莫不因其已知之理而益穷之,以求至乎其极。至于用力之久,而一旦豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用无不明矣。此谓物格,此谓知之至也。

格物、致知

格物

格物是致知的基础,致知是格物的目的

致知

A

B

所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。故君子必慎其独也!

小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌然,掩其不善而著其善。人之视己,如见其肺肝然,则何益矣?此谓诚于中,形于外,故君子必慎其独也。

诚意

所谓修身在正其心者,身有所忿,则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。此谓修身在正其心。

正心

所谓齐其家在修其身者,人之其所亲爱而辟焉,之其所贱恶而辟焉,之其所畏敬而辟焉,之其所哀矜而辟焉,之其所敖惰而辟焉。故好而知其恶,恶而知其美者,天下鲜矣!故谚有之曰:“人莫知其子之恶,莫知其苗之硕。”此谓身不修,不可以齐其家。

修身

修身在八条目的地位

致知

格物

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

基础

目的

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

所谓治国必先齐其家者,其家不可教而能教人者,无之。故君子不出家而成教于国。孝者,所以事君也;弟者,所以事长也;慈者,所以使众也。《康诰》 曰:“如保赤子。”心诚求之,虽不中,不远矣。未有学养子而后嫁者也。

齐家

一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让;一人贪戾,一国作乱。其机如此。此谓一言偾事,一人定国。尧舜帅天下以仁,而民从之;桀纣帅天下以暴,而民从之。其所令反其所好,而民不从。是故君子有诸己而后求诸人,无诸己而后非诸人。所藏乎身不恕而能喻诸人者,未之有也。故治国在齐其家。

治国

所谓平天下在治其国者,上老老而民兴孝,上长长而民兴弟,上恤孤而民不倍,是以君子有絜矩之道也。

平天下

儒家伦理与政治的紧密结合:每家家庭教育中做到子孝、孝悌、父慈,并且运用到处理国、天下的关系上,也就能实现国治、天下太平

修身

齐家

治国

平天下

扩大、延伸

基础

基础

有子曰:其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!

弟:通”悌“,顺从和敬爱兄长

务:致力,从事

翻译:有子说:一个人的为人,孝顺父母,敬爱兄长,却喜欢冒犯官长,这种人很少;不喜欢冒犯官长,却喜欢造反作乱,这种人从未有过,君子致力于根本,根本确立了,做人的正确准则就会形成。孝弟这种东西,大概就是仁道的根本吧!

“孝悌”是立身之本,立国之本,仁道根本。

为什么孝悌/齐家有这么大的作用?

春秋时期,周天子采用嫡长子继承制,其余庶子分诸候,诸候以下类推,而整个社会形成了天子、 诸候、大夫、士这样的社会政治结构,因此,周时的政治结构的基础是封建宗法血缘关系。 所以“孝”“弟”是周礼重要组成部分。

而“孝”“弟”不仅是维系血缘关系的道德准则,也是维系等级关系、避免犯上作乱、维持政治稳定的基本保证 ,也是孔子强调的“仁”的根本。

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

八目

明明德

亲民

止于至善

三纲

止

定

静

安

虑

得

步骤

目标

人生进修阶梯

内圣之学

(善其身)

外王之学

(善天下)

穷则独善其身,达则兼善天下。(《孟子·尽心上》)

文本探究

【思考2】研读第二段

原文:古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

活动二:问题探究

2. “八目”之间是什么关系?

明确 “格物、致知”为第一步,对应的是知的功夫;“诚意、正心、修身”为第二步,对应的是修的功夫;“齐家、治国、平天下”是第三步,对应的是用的功夫。“格物、致知、诚意、正心、修身”是修己,“齐有、治国、平天下”是安人。

文本探究

【思考3】“三纲”“八目”之间的关系是怎样的?

明确 “三纲”是宗旨,是纲领,是指导思想,“八目”是实现“三纲”的具体步骤。它们是一个不可分割的整体。

1.总结《大学》“八目”是什么?它们之间有什么关系?

格物 致知 诚意 正心 修身 齐家 治国 平天下

格物 致知 诚意 正心 修身 。

修身 齐家 治国 平天下。

2.“修身”在“八目”中是否处于什么地位,为什么?

修身”是根本,是关键、是桥梁。

修身的方法——“格物”“致知”“诚意”“正心”

修身的目的——“齐家”“治国”“平天下”。

“八目”中“格物、致知、诚意、正心、修身”都是侧重于个人修养的提升,“齐家”“治国”“平天下”则是侧重于政治目的,串联在其中的就是修身。

结合相关语句,思考“八目”之间是什么关系?

正心、诚意、格物、致知

修 身

齐家、治国、平天下

目的

基础

(内修)

(外治)

独善其身

兼善天下

“三纲”和“八目”的关系是怎样的?

内修(善其身)

外治(善天下)

三纲八目

“八目”之间是什么关系?

致知

格物

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

基础

目的

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

文本探究

【思考4】你如何看待本文提到的“大学之道”的。

明确 既有其积极的一面,也有消极的一面。

①积极的影响:《大学》强调了学习者自身道德修养的提高,还强调了对社会的关心和参与精神,对形成良好的社会风气与促进社会发展都具有积极意义。《大学》所提出的“修、齐、治、平”思想,几乎成为读书人的唯一标准理想。这种思想主张积极人世,注重自身修养,关心人民疾苦,努力改善民生,维护社会安定,拥护统一,对社会的繁荣稳定发挥了重要作用。

②消极的影响:《大学》把人的思想束缚在儒家的思维范围之中,给古代文人带来思想僵化的缺点。在中国古代,一个人如不按照“修、齐、治、平”这条线路来走,轻则斥之为不成才,重则认为离经叛道,大家群起而攻之,使文人轻易不敢背离。同时, “达则兼济天下”的信念的最终目标是为最高统治者服务的,因此带有浓厚的政治倾向性。

文本探究

【思考5】拓展阅读

原文:是故君子先慎乎德。有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用。德者本也,财者末也。外本内末,争民施夺。是故财聚则民散,财散则民聚。是故言悖而出者,亦悖而入;货悖而入者,亦悖而出。《康诰》曰:“惟命不于常。”道善则得之,不善则失之矣。《楚书》曰:“楚国无以为宝,惟善以为宝。”舅犯曰:“亡人无以为宝,仁亲以为宝。”(《大学》节选)

问题:这一部分的主要的思想主张是?

明确 以德为本。

文本探究

【思考6】阅读与思考

中华是礼仪之邦,礼是中国文化之心。流传至今的儒家“十三经”中有三部礼学经典,习称“三礼”,一部是《仪礼》,记述周代冠、婚、丧、祭诸礼的仪式;另一部是《周礼》,记载理想国的官制体系;还有一部就是《礼记》,是孔门七十子后学阐发礼义的文集,凡四十九篇,虽以思想隽永、说理宏通见长,但亦不乏细节描述。《礼记》全书主要有语录、条记、议论等形式,内容贴近生活,文字相对浅近。

文本探究

【思考6】阅读与思考

今人读《礼记》,至少可以收获礼仪规范。礼在社会生活层面属于行为规范,因而具有鲜明的可操作性的特点。《礼记》记载了许多言谈举止方面的细节,尽管时代不同了,但其中不少内容依然可以继承。例如《礼记》提到礼仪场合中的仪容仪态时说,“足容重”,步履要稳重;“手容恭”,拱手要高而端正;“目容端”,目光不可睇视;“口容止”,嘴形静止不妄动;“声容静”,不咳嗽、打喷嚏;“头容直”,头部正直,不左右倾斜;“气容肃”,不喘大气;“色容庄”,神色庄重。《礼记》还提及各种礼仪禁忌,如”毋嗷应”,不要用号呼之声回应对方的呼唤;“毋怠荒”,体态要整肃,不可懈怠;“坐毋箕”,坐着,不可将双腿向两侧张开;“暑毋褰裳”,即使是暑天,也不要将裳的下摆向上撩起。这些都是文明时代民众必备的知识。

文本探究

【思考6】阅读与思考

如何得体地拜访他人、与尊长相处,也是《礼记》多次谈到的内容。《礼记》说:“将上堂,声必扬。户外有二屦,言闻则入,言不闻则不入。”拜访他人,即将上堂时,要抬高说话声,旨在使室内的主人知道客人已到,而有所准备。如果房门口有两双鞋,房内的说话声清晰可闻,就可以进去;如果说话声听不到,说明他们的谈论比较私密,此时不可贸然进入。《礼记》还说“毋侧听”,就是不要耳朵贴墙偷听别人谈话,这样做很不道德,可见古人把尊重他人隐私作为做人的原则。

文本探究

【思考6】阅读与思考

《礼记》还屡屡谈及在尊长身旁陪坐时的注意事项,如:“长者不及,毋傀言”,如果是长者还没有谈及的话题,不要插嘴提及;“正尔容,听必恭”,听长者说话,要端正容貌,虚心恭听;“毋剿说,毋雷同”,自己发言时,要表达主见,不要总是袭用别人的说法,处处与人雷同。《礼记》还说,在先生身旁陪坐,“先生问焉,终则对”,先生有所询问,要等先生说完后再回话,抢答是失礼的行为。“请业则起,请益则起”,向先生请教学业,或者没听懂,希望先生再说一遍(请益),都要起身,不能坐着,以示尊师重道。

文本探究

【思考6】阅读与思考

《礼记》中有许多格言,立意深刻,堪称人生准则,是引领人们修身进德、勉为君子的指南,而又朗朗上口,读之令人眼睛一亮,足以铭之左右,终身拳拳服膺。

在中国传统文化中,“礼”是内涵最大的概念,与西方人所说的“文化”类似,体系相当庞大,许多人对此不能理解,如果你读过《礼记》,就不会再有疑虑。若逐篇细读,如网在纲,有条不紊,有助于从源头上把握中国文化体系。

作业:阅读上面的材料,谈谈你对“古礼今用”的看法和观点,不少于400字。

第四章

艺术感悟

分析本文的论证特点

【技法指导】先秦诸子的文章在论述道理方面有其独特和巧妙之处,如善用譬喻、对比,思路简洁明晰等。分析其论证特点,可以更加深入的了解先秦儒家思想的智慧,对我们的写作以及民族精神的塑造有指导作用。

分析本文的论证特点

【任务活动】合作探究,分析本文在论证上的特点。

分析本文的论证特点

1.论证结构严谨,条理清晰。

先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。

2.运用排比、顶真的修辞手法手法,文章气势更强,意义联系更加紧密,论证力强。

3.句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

随堂练习

一、选择题

1.下列各句中加点词的意义和用法,相同的一项是( )

A.大学之道 不以其道得之

B.在止于至善 古之欲明明德于天下者

C.壹是皆以修身为本 此吾祖太常公宣德间执此以朝

D.欲治其国者 其皆出于此乎

【答案】B

【解析】A项,助词,的;代词,它们。

C项,介词,把;连词,表修饰或承接。

D项,代词,他的;副词,表推测,大概。

B项,均为介词,在。故选B。

随堂练习

一、选择题

2.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.大学之道,在明明德 明:彰明

B.知止而后有定 知:知道

C.定而后能静 静:心不妄动

D.安而后能虑 虑:忧虑

【答案】D

【解析】D项,句意:心安理得才能够思虑周详。可见,“虑”,意思是“思虑周详”。故选D。

随堂练习

一、选择题

3.下列句子中加点词的活用与例句相同的一项是( )

例句:先正其心

A.见贤思齐焉 B.在明明德 C.自贼者也 D.先诚其意

【答案】D

【解析】A项,“见贤思齐焉”中“贤”是形容词活用为名词,贤能的人;

B项,“在明明德”这句话的意思是“在于弘扬光明正大的品德”,这句话中第一个“明”是形容词活用为动词,发扬、彰显;

C项,“自贼者也”中“贼”是名词活用为动词,伤害;

D项,“先诚其意”句式结构和例句一致,二者用法也一致,“诚”在这里是使动用法,使……诚。故选D。

随堂练习

二、根据提示默写相关句子。

(1)《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:________________,_______________,_______________,_______________。

(2)《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:________________,_______________。

(3)《大学之道》中点明获得知识的途径的句子是:______________,_______________。

(4)《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是:________________,________________,_______________。

【答案】(1)大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

(2)自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

(3)致知在格物,格物而后知至。

(4)身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

1.《大学之道》中,首句开宗明义,指出大学的宗旨,提出了大学的

“三纲”:______________,_______________,______________。

2.《大学之道》中,“______________,_______________,

______________”非常准确地揭示了儒学的基本精神。

3.《大学之道》中,“______________,_______________”是说发扬自

己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性,而不是用某种外在的、

固定的道德准则束缚自己。

4.《大学之道》中,“______________”,就是不仅自觉地进行自我修

养,而且努力提高全体人民的道德品质,在儒家看来这是为治国平天下

的伟业奠定精神基础。

1.《大学之道》中,首句开宗明义,指出大学的宗旨,提出了大学的“三纲”:在明明德,在亲民,在止于至善。

2.《大学之道》中,“在明明德,在亲民,在止于至善”非常准确地揭示了儒学的基本精神。

3.《大学之道》中,“大学之道,在明明德”是说发扬自己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性,而不是用某种外在的、固定的道德准则束缚自己。

4.《大学之道》中,“在亲民”,就是不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,在儒家看来这是为治国平天下的伟业奠定精神基础。

5.《大学之道》中,“____________”就是要将自己的道德品质和社会、国家

的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无

限的完善过程。

6.《大学之道》中,“____________”是讲自身的修养;“在亲民”就是讲由

己推人,就是不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人

身上的污垢,使其成为新民;“在止于至善善”就是讲不论明明德,还是亲民,

都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

7.《大学之道》中,“____________,____________,____________”,朱熹

认为“此三者大学之纲领也”,这三纲领构成了一个由低级到高级,由个体到群

体再到社会的层层递进的完整体系。

8.《大学之道》中,“____________,____________,___________”,表达了

儒家一贯倡导的以教化为手段达到德政目的施教主张.

5.《大学之道》中,“在止于至善”就是要将自己的道德品质和社会、国家的治

理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的

完善过程。

6.《大学之道》中,“在明明德”是讲自身的修养;“在亲民”就是讲由己推人,

就是不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污

垢,使其成为新民;“在止于至善善”就是讲不论明明德,还是亲民,都要达到

至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

7.《大学之道》中,“在明明德,在亲民,在止于至善”,朱熹认为“此三者,

大学之纲领也”,这三纲领构成了一个由低级到高级,由个体到群体再到社会的

层层递进的完整体系。

8.《大学之道》中,“在明明德,在亲民,在止于至善”,表达了儒家一贯倡导

的以教化为手段达到德政目的施教主张.

9. 《大学之道》中,古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理

好自己的国家的句子是“____________,____________”。

10.《大学之道》中,儒家提倡,治学的最初目标是“____________,____________

_________”,即形成美德并使之彰显出来,通过言传身教使人们也修成美德,

使自身和社会都达到至善的境界。也就是修身和教化。

11.《大学之道》中,儒家提倡,治学的终极目标是“_________,_________,

_________”,即“齐家”、“治国”、“平天下”管理好家庭

家族,治理好国家,平定天下。

12.《大学之道》中,儒家提倡“________;_________,_________”的治学主张

正反映了儒家积极入世、干预世事的人生态度;治学目标一

旦实现,人生目标也就实现,人生也就有了意义和价值。

9. 《大学之道》中,古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理

好自己的国家的句子是“古之欲明明德于天下者,先治其国”。

10.《大学之道》中,儒家提倡,治学的最初目标是“在明明德,在亲民,在

止于至善”,即形成美德并使之彰显出来,通过言传身教使人们也修成美德,

使自身和社会都达到至善的境界。也就是修身和教化。

11.《大学之道》中,儒家提倡,治学的终极目标是“身修而后家齐;家齐而

后国治;国治而后天下平”,即“齐家”、“治国”、“平天下”管理好家庭

家族,治理好国家,平定天下。

12.《大学之道》中,儒家提倡“身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天

下平”的治学主张正反映了儒家积极入世、干预世事的人生态度;治学目标一

旦实现,人生目标也就实现,人生也就有了意义和价值。

13.《大学之道》中,身修需要“格物”“致知”“诚意”“正心”四个步骤的

句子是“________;_________,_________,_________”。

14.“_________,_________”就是要通过对事物的研究而获得对世界的正

确认识的过程,为下一步诚意、正心奠定基础。

15.《大学之道》中,写大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德的句子是“_________,_________

16.《大学之道》中,写在于亲近爱抚民众,在于使人达到最完善的境界的句子

是“_________,_________”。

17.《大学之道》中,写知道应达到的境界才能够志向坚定,志向坚定才能够做

到心不妄动的句子是“_________,_________”。

18.《大学之道》中,写心不妄动才能够性情安和;性情安和才能够思虑周详的

句子是“_________,_________”。

13.《大学之道》中,身修需要“格物”“致知”“诚意”“正心”四个步骤的

句子是“物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身 修”。

14.“致知在格物,物格而后知至”就是要通过对事物的研究而获得对世界的正

确认识的过程,为下一步诚意、正心奠定基础。

15.《大学之道》中,写大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德的句子是“大学之

道,在明明德”。

16.《大学之道》中,写在于亲近爱抚民众,在于使人达到最完善的境界的句子

是“在亲民,在止于至善”。

17.《大学之道》中,写知道应达到的境界才能够志向坚定,志向坚定才能够做

到心不妄动的句子是“知止而后有定,定而后能静”。

18.《大学之道》中,写心不妄动才能够性情安和;性情安和才能够思虑周详的

句子是“静而后能安;安而后能虑”。

19.《大学之道》中,写思虑周详才能够处事合宜的句子是“_________”。

20.《大学之道》中,写每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结的句子是“_________,_________”。

21.《大学之道》中,写明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了的句子是“_________,_________”。

22.《大学之道》中,写要想治理好自己的国家,先使家族中的各种关系整齐有序的句子是“_________,_________”。

23.《大学之道》中,写要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性的句子是“_________,_________”。

24.《大学之道》中,写要想修养自身的品性,先要端正自己的心思的句子是“_________,_________”。

25.《大学之道》中,写要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚的句子是“_________,_________”。

19.《大学之道》中,写思虑周详才能够处事合宜的句子是“虑而后能得”。

20.《大学之道》中,写每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结的句子是“物有本末,事有终始”。

21.《大学之道》中,写明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了的句子是“知所先后,则近道矣”。

22.《大学之道》中,写要想治理好自己的国家,先使家族中的各种关系整齐有序的句子是“欲治其国者,先齐其家”。

23.《大学之道》中,写要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性的句子是“欲齐其家者,先修其身”。

24.《大学之道》中,写要想修养自身的品性,先要端正自己的心思的句子是“欲修其身者,先正其心”。

25.《大学之道》中,写要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚的句子是“欲正其心者, 先诚其意”。

26.《大学之道》中,写要想使自己的意念真诚,先要获得知识的句子是“_________,_________”。

27.《大学之道》中,写获得知识的办法在于探究事物的原理的句子是“_________”。

28.《大学之道》中,写推究事物的原理之后就能对外物之理认识充分,充分认识了外物之后意念才能真诚的句子是“_________,_________”。

29.《大学之道》中,写意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性的句子是“_________,_________”。

30.《大学之道》中,写品性修养后才能管理好家庭和家族,管理好家庭和家族后才能治理好国家的句子是“_________,_________”。

31.《大学之道》中,写治理好国家后天下才能太平的句子是“_________

32.《大学之道》中,写上自国家元首下至平民百姓,人人都要把修养品性作为根本的句子是“_________,_________”。

26.《大学之道》中,写要想使自己的意念真诚,先要获得知识的句子是“欲诚其意者,先致其知”。

27.《大学之道》中,写获得知识的办法在于探究事物的原理的句子是“致知在格物”。

28.《大学之道》中,写推究事物的原理之后就能对外物之理认识充分,充分认识了外物之后意念才能真诚的句子是“物格而后知至;知至而后意诚”。

29.《大学之道》中,写意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性的句子是“意诚而后心正;心正而后身修”。

30.《大学之道》中,写品性修养后才能管理好家庭和家族,管理好家庭和家族后才能治理好国家的句子是“身修而后家齐;家齐而后国治”。

31.《大学之道》中,写治理好国家后天下才能太平的句子是“国治而后天下平”。

32.《大学之道》中,写上自国家元首下至平民百姓,人人都要把修养品性作为根本的句子是“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”。

33.《大学之道》中,用“_________”来表达大学之道的最高境界。

34.《大学之道》中,用“_________,_________”两句指出本末始终的道

理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

35.《大学之道》中,齐家的前提条件是“_________”,修身的前提条件是

“_________”。

36.《大学之道》中,对所有人提出个人修养要求的两句是“_________,_________

37. 《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性

修养作为根 本的句子是:_________,_________。

38 《大学之道》中用“_________ ,_________”两句,强调上自天子,

下至平民,一切都要以修身为做人处世的根本。

39.《大学之道》中点明获得知识的途径的句子是:_________,_________

40.《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到

天下太平的句子是:_________,_________,_________。

33.《大学之道》中,用“在止于至善”来表达大学之道的最高境界。

34.《大学之道》中,用“物有本末,事有终始”两句指出本末始终的道理,

进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

35.《大学之道》中,齐家的前提条件是“先修其身”,修身的前提条件是

“先正其心”。

36.《大学之道》中,对所有人提出个人修养要求的两句是“自天子以至于

庶人,壹是皆以修身为本”。

37. 《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性

修养作为根 本的句子是:自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

38 《大学之道》中用“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”两句,强

调上自天子,下至平民,一切都要以修身为做人处世的根本。

39.《大学之道》中点明获得知识的途径的句子是:致知在格物,格物而后

知至。

40.《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到

天下太平的句子是:身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

41.《大学之道》中,用“_________,_________”两句强调家庭经营有序与

国家治理上轨道的重要性。

42.《礼记》中《大学之道》一篇中用三句话概括了大学的道理:“_________,

_________,_________”

43. 《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:_________,_________,_________,_________。

44.《大学之道》中论述了治国、齐家与修身三者之间的辩证关系,即:“_________,_________,_________,_________。

45.《大学之道》中提出大学的宗旨是:“_________,_________,_________。”

46.《大学之道》中 ,“_________”是说通过对万事万物的认识研究,才

能获得知识。

47.《大学之道》中提出了格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下八个条目,“自_________,_________”说明“修身”是其中最根本的一条。

41.《大学之道》中,用“家齐而后国治,国治而后天下平”两句强调家庭经

营有序与国家治理上轨道的重要性。

42.《礼记》中《大学之道》一篇中用三句话概括了大学的道理:“在明明德,

在亲民,在止于至善。”

43. 《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:大学之道,在明明

德,在亲民,在止于至善。

44.《大学之道》中论述了治国、齐家与修身三者之间的辩证关系,即:“先

齐其家,欲齐其家者。先修其身,身修而后家齐。”

45.《大学之道》中提出大学的宗旨是:“在明明德,在亲民,在止于至善。”

46.《大学之道》中 ,“物格而后知至”是说通过对万事万物的认识研究,才

能获得知识。

47.《大学之道》中提出了格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平

天下八个条目,“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”说明“修身”是

其中最根本的一条。

部编版高中语文选择性必修上册

第04课 《大学之道》

第二单元

1.了解曾子及其思想主张,了解《大学》的主要内容。

2.掌握文中重要的文言词语和特殊句式,理解并背诵课文。

3.分析本文的论证特点,概括说理的艺术技巧。

4.准确把握和理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联,理解文章表达的思想及现实意义。

素养目标

目录

第一章

文化常识

第二章

诵读感悟

第三章

文本探究

第四章

艺术感悟

第一章

文化常识

“大学”是什么?

朱熹《大学章句序》:

人生八岁,则自王公以下,至于庶人之弟,皆入小学,而教之以洒扫、应对、进退之节,礼乐、射御、书数之文;及其十有五年,则自天子之元子、众子,以至公、卿、大夫、元士之适子,与凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷理、正心、修己、治人之道。此又学校之教,大小之节所以分也。

“大学”与“小学”

“大学”二字在古代指“大人之学”,即伦理、政治、哲学等方面的学问。(大人:德行高尚、志趣高远的人)

“小学”主要教授学生“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”等基本礼节和文化基础知识(研究文字训诂、音韵方面的学问)。

《大学》只有两千一百多字,课文节选的两段是开篇部分,只占全文篇幅十分之一左右,但是《大学》的总纲,后世学者常用“三纲八目”来概括。

孔子教授弟子的《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》“六经”,但是文古义奥,不易通读,因而需多做解读以辅助理解。

六经中的“《礼》”,后来称《仪礼》,主要记载周代的冠、婚、丧、祭诸礼的“礼法”,受体例限制,几乎不涉及仪式背后的“礼义”。而不了解礼义,仪式就成了毫无价值的虚礼。所以,其弟子后学在习礼的过程中,撰写了大量阐发经义的论文,总称之为“记”,属于《仪礼》的附庸。

《礼》与《礼记》

由于《记》的数量太多,加之精粗不一,到了东汉,社会上出现了两种选辑本,一是戴德的八十五篇本,习称《大戴礼记》;二是戴德的侄子戴圣的四十九篇本,习称《小戴礼记》。

《大戴礼记》流传不广,北周卢辩曾为之作注,但颓势依旧,到唐代已亡佚大半,仅存三十九篇。

《小戴礼记》则由于郑玄为之作了出色的注,而风光无限,畅行于世,故后人径称之为“《礼记》”。

《礼》与《礼记》

《大学》

《大学》原本是《礼记》中的一篇,相传此篇为孔子的学生曾子所作,是孔子讲授“初学入德之门”的要籍,南宋以前没有单独刊行过。直到南宋朱熹把《大学》《中庸》两篇从《礼记》中抽离出来并作章句,为《论语》《孟子》作集注,合成《四书章句集注》。宋元以降,《大学》《中庸》《论语》《孟子》成为封建科举考试的钦定书,而《大学》则是四书之首。

编 者

戴圣,西汉官员、学者,西汉今文礼学“小戴学”的开创者。生卒年不详,字次君,世称小戴,西汉梁(郡治在令河南商丘)人。

戴圣一生以学习儒家经典为主,与叔父戴德俱学《礼》于后苍,二人合称为“大小戴”。

宣帝时立为博士,参与石渠阁论议,任九江太守,编成《小戴礼记》即今本《礼记》。

作者——曾子

姒sì姓,曾氏,名参 ,字子舆,鲁国南武城人。春秋末年思想家,儒家学派的重要代表人物,与其父同师孔子。其父曾点,字皙,七十二贤之一。

倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观至今仍具有极其宝贵的社会意义和实用价值。曾子参与编制了《论语》、撰写《大学》、《孝经》、《曾子十篇》等作品。

周考王六年去世,享年七十一岁。后世尊为“宗圣”,成为配享孔庙的四配之一。

啮指痛心

春秋时期鲁国的曾参,字子舆(孔子的得意弟子,世称曾子),侍奉母亲极其孝敬。(家贫,经常自己入山打柴)一次,曾参又进山砍柴去了,突然家里来了客人,他母亲不知所措,就站在门口望着大山希望曾子回来,许久不见归来就用牙咬自己的手指。正在山里砍柴的曾参忽然觉得心口疼痛,便赶紧背着柴返回家中,跪问母亲为什么召唤他。母亲说:“家里突然来了客人,我咬手指是提醒你快回来。”

曾子轶事

修齐治平

曾子著作《大学》,开宗明义提出了三纲(明德、亲民、止于至善),八目(格物、致知、正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下)。“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。格物而后知至,知至而后意诚;意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”构成了一套完整的封建伦理道德的政治哲学体系。

了解曾子思想

人为贵

《曾子·大孝》说:“天之所生,地之所养,人为大矣。”认为人是天地间最伟大的,“天地之性为贵”(《孝经》)。《小戴礼记·礼运》中说:“人者五行之秀气也。”荀子继承并发展了这一思想,认为人不是顺应自然,屈从于自然,而是能动的改造自然。“从天而倾之,孰与制天命而用之”(《荀子·天论》)。发现并重视人的作用,这是儒家思想的精华。

了解曾子思想

《礼记》章法谨严,文辞婉转,前后呼应,是“三礼”之一、“五经”之一,“十三经”之一。

“三礼”

《礼记》《周礼》、《仪礼》

“五经”

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

“十三经”

汉代立《诗经》、《尚书》、《周易》、《礼记》、《春秋》于学官,为五经;唐代加《周礼》、《仪礼》,并将《春秋》分为《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》,为九经;至开成年间刻石国子学,又加《孝经》、《论语》、《尔雅》为十二经;南宋复增《孟子》,因有十三经之称。

明确 题目是编者加的。

大学之道,指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

解 题

第二章

诵读感悟

预习检查

明确字音。

本末(mò) 壹(yī)

诵读指导

(1)划分节奏,明确重音和语调。

例如:

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。 物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

诵读指导

(2)范读:教师朗读示范。学生体会语气、语调、停顿等。

(3)自读:学生自读课文,体会其中的含义。

第三章

文本探究

文本探究

【思考1】研读第一段

原文: 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

活动一:解释词语并翻译句子

①大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

②明明德:前一个“明”是形容词做动词用法,即“彰明”;后一个“明”作形容词。

③亲民:亲近爱抚民众。

④止于至善:达到道德修养的最高境界。

⑤知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

⑥静:心不妄动

⑦安:性情安和

⑧虑:思虑精详

⑨得:处事合宜

⑩本末:“本”原指木之根为常;“ 末 ”指木之梢为迹 。后分别引申为本根、本始和末迹、末节。指事物的根源和结局。

道:规律

文本探究

释义:大学的宗旨,在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于使人达到道德修养最高境界。知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移;志向坚定不移才能够做到心不妄动;心不妄动才能够性情安和;性情安和才能够思虑精详;思虑周详才能够处事合宜。天下万物都有都有根本有枝节,事情都有开始有终结。明白了(本末始终的)先后顺序,就接近事物发展的规律了。

【思考1】研读第一段

原文: 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

活动一:解释词语并翻译句子

初读文本

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

《康诰》曰:“克明德。”《太甲》曰:“顾是天之明命。”《帝典》曰:“克明峻德。”皆自明也。

《康诰》说:“能够弘扬光明的品德。”

《太甲》说:“念念不忘这上天赋予的光明禀性。”

《尧典》说:“能够弘扬崇高的品德。” 这些都是说要自己弘扬光明正大的品德。

请同学们根据自己的理解解读“明明德”“亲民”“止于至善”的含义,并分析三者之间的关系。

明明德:

明,明之也。明徳者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也;但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则有尝息者,故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。

——程颐

——明德指人天生的德性本来就是光明、明亮的,但这种德性会被外在的东西所污染,我们只需要不断把它擦亮。

新民

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

汤之《盘铭》曰:“苟日新,日日新,又日新。”《康诰》曰: “作新民。” 《诗》曰:“周虽旧邦,其命维新。”是故君子无所不用其极。

商汤王刻在浴盆上的箴言说:“如果能够有一天自新,就应保持天天自新,永远不断自新。”《康诰》中说:“鼓励人们弃旧图新。”《诗经》中说:“周朝虽然是古老的国家,但却禀受了天命,自我更新。”所以,品德高尚的人无处不追求完善。

亲 民 、 新 民 ?

亲民:即亲近爱抚民众。

儒家主张“仁者爱人”,君子固然要修身养性,彰明自己的美德。但更重要的是要把自己的“仁德”施之于广大民众,在亲民爱民中提升自己“明德”的层次,从而达到“至善”的境界。

凸显儒家博大宽厚的仁爱情怀。

亲 民 、 新 民 ?

新民:即革除民众的旧思想。

前文“彰明美德”,“新民”承接其后,意即不仅要彰明自己的美德,还要推己及人,通过教化移风易俗,革除广大民众的旧思想,让他们的美德焕然一新。

符合儒家以君子之德感化民众,立功立德的主张。

亲民:

亲,当作新。 ——程颐

新者,革其旧之谓也。言既自明字“明德”,又当推以及人,使之亦有以去其旧染之污也。 ——朱熹

亲民,亲近民众。 ——王阳明

——自己明明德了,就推己及人,帮助他人也明明德,使他们同样能够达到与自己同样心灵纯洁的境界,使其成为新民。

初读文本

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

《诗》云:“邦畿jī千里,惟民所止。”《诗》云:“缗mín蛮黄鸟,止于丘隅。”子曰:“于止,知其所止,可以人而不如鸟乎?”

《诗》云:“穆穆文王,於缉熙敬止!”为人君,止于仁;为人臣,止于敬;为人子,止于孝;为人父,止于慈;与国人交,止于信。

《诗经》说:“京城及其周围,都是老百姓向往的地方。”《诗经》又说:“‘缗蛮’叫着的黄鸟,栖息在山丘的角落上。”孔子说:“连黄鸟都知道它该栖息在什么地方,难道人还能不如一只鸟儿吗 ”

《诗经》说:“品德高尚的文王啊,为人光明磊落,做事始终庄重谨慎。”做国君的,要做到仁义;做臣子的,要做到恭敬;做子女的,要做到孝顺;做父亲的,要做到慈爱;与他人交往,要做到讲信用。

止于至善:

止者,必至于是而不迁之意;至善,则事理当然之极也。言明明徳、新民,皆当止于至善之地而不迁也,盖必其有以尽天理之极而无一毫人之欲之私也。 ——朱熹

——“至善”指不论明明德,还是亲民,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

“三纲领”具体指什么?

研读文本

“明明德”——“为仁由己”,自觉地完善自我修养。

“亲民”即“新民”——“推己及人”,亲近爱抚民众

“止于至善”——“终身行之”,不达到最理想的境界不停止,这是一个无限的完善过程。

这三个纲领构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

“明明德”侧重于“内圣”

“亲民”侧重于“外王”

“止于至善”是最终追求

“内圣外王”最早出自《庄子 · 天下》。但由于这个说法和儒家理念符合,于是就被儒家借用,并逐渐形成了儒家哲学的主题——内圣外王之道。“内圣”就是修身养德,要求人要做一个有德行的人;“外王”就是齐家、治国、平天下。“内圣外王”的统一是儒家学者们追求的最高境界。

第一段讲了什么道理

研读文本

人要有目标。明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。人若不知其所止,就会随波逐流、碌碌无为、虚度此生。

要知道事物发展的规律。从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果。每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

文本探究

【思考1】研读第一段

原文: 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

活动二:问题探究

1.概括内容及作用。

明确 指出大学的宗旨,提出了大学的“三纲”:明明德、亲民、止于至善,为下文引出“八目”做准备。

文本探究

【思考1】研读第一段

原文: 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

活动二:问题探究

2.“三纲”具体如何解释?

明确 ①“明明德”是发扬自己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性,而不是用某种外在的、固定的道德准则束缚自己。

②“亲民”即“新民”,就是不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,在儒家看来这是为治国平天下的伟业奠定精神基础。

③“止于至善”就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

如何才能实现“三纲”的目标?

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。

文本探究

【思考1】研读第一段

原文: 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

活动二:问题探究

3.分析本段的论证层次。

明确 首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”,第二、三句承接上文对如何达到大学之道,阐明其中的逻辑关系。

文本探究

①齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

②修其身:修养自身的品性。

③致其知:获得知识。

④格物:推究事物的原理。

⑤知至:对外物之理认识充分。

⑥庶人:指平民百姓。

⑦壹是:一律,一概。

⑧本:根本。

【思考2】研读第二段

原文:古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

活动一:解释词语并翻译句子

文本探究

【思考2】研读第二段

原文:古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

活动一:解释词语并翻译句子

释义:古代那些想要把美好德行彰明于天下的人,就要先治理好自己的国家。要想治理好自己的国家,就要先整治好自己的家庭。想要整治好自己的家庭,就要先修养自身的品性。要想修养自身的品性,就要先端正自己的内心。要想先端正自己的内心,就要先自己的心意真诚。要想自己的心意真诚,就要先获得知识。而要获得知识,于探究事物的原理。推究事物的原理之后就能对外物之理认识充分,充分认识了外物之后心意才能真诚,心意真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性,品性修养后才能整治好自己的家庭,整治好自己的家庭后才能治理好国家,治理好国家后天下才能太平。从天子一直到平民百姓,一律都要把修养品性作为根本。

致

《屈原列传》:“其存君兴国而欲反复之,一篇之中三致意焉。”

《石壕吏》:“听妇前致词,三男邺城戍。”

《劝学》:“假舆者,非利足也,而致千里。”

《送东阳马生序》:“家贫,无以致书以观。”

《过秦论》:“不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士。”

《孔雀东南飞》:“女行无偏斜,何意致不厚?”

《柳毅传》:“昔为钱塘长,今则致政焉。”

《兰亭集序》:“虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。”

表达;表示。

说;回答。

达到。

获得;得到。

招请;招集。

致使;使得。

送还;交还。

情致;情趣。

文本探究

【思考2】研读第二段

原文:古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

活动二:问题探究

1.概括内容及作用。

明确 提出“八目”:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下,为实现“三纲”指出了具体的方法。

第二段重点写了“八条目”,包括哪些内容?

明确:

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“正心”:就是教人防止个人情感的偏向。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

“齐家”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”和“平天下”是齐家的扩大和延伸。

研读文本 把握内容

所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。盖人心之灵莫不有知,而天下之物莫不有理,惟于理有未穷,故其知有不尽也。是以《大学》始教,必始学者即凡天下之物,莫不因其已知之理而益穷之,以求至乎其极。至于用力之久,而一旦豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用无不明矣。此谓物格,此谓知之至也。

格物、致知

格物

格物是致知的基础,致知是格物的目的

致知

A

B

所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。故君子必慎其独也!

小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌然,掩其不善而著其善。人之视己,如见其肺肝然,则何益矣?此谓诚于中,形于外,故君子必慎其独也。

诚意

所谓修身在正其心者,身有所忿,则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。此谓修身在正其心。

正心

所谓齐其家在修其身者,人之其所亲爱而辟焉,之其所贱恶而辟焉,之其所畏敬而辟焉,之其所哀矜而辟焉,之其所敖惰而辟焉。故好而知其恶,恶而知其美者,天下鲜矣!故谚有之曰:“人莫知其子之恶,莫知其苗之硕。”此谓身不修,不可以齐其家。

修身

修身在八条目的地位

致知

格物

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

基础

目的

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

所谓治国必先齐其家者,其家不可教而能教人者,无之。故君子不出家而成教于国。孝者,所以事君也;弟者,所以事长也;慈者,所以使众也。《康诰》 曰:“如保赤子。”心诚求之,虽不中,不远矣。未有学养子而后嫁者也。

齐家

一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让;一人贪戾,一国作乱。其机如此。此谓一言偾事,一人定国。尧舜帅天下以仁,而民从之;桀纣帅天下以暴,而民从之。其所令反其所好,而民不从。是故君子有诸己而后求诸人,无诸己而后非诸人。所藏乎身不恕而能喻诸人者,未之有也。故治国在齐其家。

治国

所谓平天下在治其国者,上老老而民兴孝,上长长而民兴弟,上恤孤而民不倍,是以君子有絜矩之道也。

平天下

儒家伦理与政治的紧密结合:每家家庭教育中做到子孝、孝悌、父慈,并且运用到处理国、天下的关系上,也就能实现国治、天下太平

修身

齐家

治国

平天下

扩大、延伸

基础

基础

有子曰:其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!

弟:通”悌“,顺从和敬爱兄长

务:致力,从事

翻译:有子说:一个人的为人,孝顺父母,敬爱兄长,却喜欢冒犯官长,这种人很少;不喜欢冒犯官长,却喜欢造反作乱,这种人从未有过,君子致力于根本,根本确立了,做人的正确准则就会形成。孝弟这种东西,大概就是仁道的根本吧!

“孝悌”是立身之本,立国之本,仁道根本。

为什么孝悌/齐家有这么大的作用?

春秋时期,周天子采用嫡长子继承制,其余庶子分诸候,诸候以下类推,而整个社会形成了天子、 诸候、大夫、士这样的社会政治结构,因此,周时的政治结构的基础是封建宗法血缘关系。 所以“孝”“弟”是周礼重要组成部分。

而“孝”“弟”不仅是维系血缘关系的道德准则,也是维系等级关系、避免犯上作乱、维持政治稳定的基本保证 ,也是孔子强调的“仁”的根本。

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

八目

明明德

亲民

止于至善

三纲

止

定

静

安

虑

得

步骤

目标

人生进修阶梯

内圣之学

(善其身)

外王之学

(善天下)

穷则独善其身,达则兼善天下。(《孟子·尽心上》)

文本探究

【思考2】研读第二段

原文:古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

活动二:问题探究

2. “八目”之间是什么关系?

明确 “格物、致知”为第一步,对应的是知的功夫;“诚意、正心、修身”为第二步,对应的是修的功夫;“齐家、治国、平天下”是第三步,对应的是用的功夫。“格物、致知、诚意、正心、修身”是修己,“齐有、治国、平天下”是安人。

文本探究

【思考3】“三纲”“八目”之间的关系是怎样的?

明确 “三纲”是宗旨,是纲领,是指导思想,“八目”是实现“三纲”的具体步骤。它们是一个不可分割的整体。

1.总结《大学》“八目”是什么?它们之间有什么关系?

格物 致知 诚意 正心 修身 齐家 治国 平天下

格物 致知 诚意 正心 修身 。

修身 齐家 治国 平天下。

2.“修身”在“八目”中是否处于什么地位,为什么?

修身”是根本,是关键、是桥梁。

修身的方法——“格物”“致知”“诚意”“正心”

修身的目的——“齐家”“治国”“平天下”。

“八目”中“格物、致知、诚意、正心、修身”都是侧重于个人修养的提升,“齐家”“治国”“平天下”则是侧重于政治目的,串联在其中的就是修身。

结合相关语句,思考“八目”之间是什么关系?

正心、诚意、格物、致知

修 身

齐家、治国、平天下

目的

基础

(内修)

(外治)

独善其身

兼善天下

“三纲”和“八目”的关系是怎样的?

内修(善其身)

外治(善天下)

三纲八目

“八目”之间是什么关系?

致知

格物

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

基础

目的

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

文本探究

【思考4】你如何看待本文提到的“大学之道”的。

明确 既有其积极的一面,也有消极的一面。

①积极的影响:《大学》强调了学习者自身道德修养的提高,还强调了对社会的关心和参与精神,对形成良好的社会风气与促进社会发展都具有积极意义。《大学》所提出的“修、齐、治、平”思想,几乎成为读书人的唯一标准理想。这种思想主张积极人世,注重自身修养,关心人民疾苦,努力改善民生,维护社会安定,拥护统一,对社会的繁荣稳定发挥了重要作用。

②消极的影响:《大学》把人的思想束缚在儒家的思维范围之中,给古代文人带来思想僵化的缺点。在中国古代,一个人如不按照“修、齐、治、平”这条线路来走,轻则斥之为不成才,重则认为离经叛道,大家群起而攻之,使文人轻易不敢背离。同时, “达则兼济天下”的信念的最终目标是为最高统治者服务的,因此带有浓厚的政治倾向性。

文本探究

【思考5】拓展阅读

原文:是故君子先慎乎德。有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用。德者本也,财者末也。外本内末,争民施夺。是故财聚则民散,财散则民聚。是故言悖而出者,亦悖而入;货悖而入者,亦悖而出。《康诰》曰:“惟命不于常。”道善则得之,不善则失之矣。《楚书》曰:“楚国无以为宝,惟善以为宝。”舅犯曰:“亡人无以为宝,仁亲以为宝。”(《大学》节选)

问题:这一部分的主要的思想主张是?

明确 以德为本。

文本探究

【思考6】阅读与思考

中华是礼仪之邦,礼是中国文化之心。流传至今的儒家“十三经”中有三部礼学经典,习称“三礼”,一部是《仪礼》,记述周代冠、婚、丧、祭诸礼的仪式;另一部是《周礼》,记载理想国的官制体系;还有一部就是《礼记》,是孔门七十子后学阐发礼义的文集,凡四十九篇,虽以思想隽永、说理宏通见长,但亦不乏细节描述。《礼记》全书主要有语录、条记、议论等形式,内容贴近生活,文字相对浅近。

文本探究

【思考6】阅读与思考

今人读《礼记》,至少可以收获礼仪规范。礼在社会生活层面属于行为规范,因而具有鲜明的可操作性的特点。《礼记》记载了许多言谈举止方面的细节,尽管时代不同了,但其中不少内容依然可以继承。例如《礼记》提到礼仪场合中的仪容仪态时说,“足容重”,步履要稳重;“手容恭”,拱手要高而端正;“目容端”,目光不可睇视;“口容止”,嘴形静止不妄动;“声容静”,不咳嗽、打喷嚏;“头容直”,头部正直,不左右倾斜;“气容肃”,不喘大气;“色容庄”,神色庄重。《礼记》还提及各种礼仪禁忌,如”毋嗷应”,不要用号呼之声回应对方的呼唤;“毋怠荒”,体态要整肃,不可懈怠;“坐毋箕”,坐着,不可将双腿向两侧张开;“暑毋褰裳”,即使是暑天,也不要将裳的下摆向上撩起。这些都是文明时代民众必备的知识。

文本探究

【思考6】阅读与思考

如何得体地拜访他人、与尊长相处,也是《礼记》多次谈到的内容。《礼记》说:“将上堂,声必扬。户外有二屦,言闻则入,言不闻则不入。”拜访他人,即将上堂时,要抬高说话声,旨在使室内的主人知道客人已到,而有所准备。如果房门口有两双鞋,房内的说话声清晰可闻,就可以进去;如果说话声听不到,说明他们的谈论比较私密,此时不可贸然进入。《礼记》还说“毋侧听”,就是不要耳朵贴墙偷听别人谈话,这样做很不道德,可见古人把尊重他人隐私作为做人的原则。

文本探究

【思考6】阅读与思考

《礼记》还屡屡谈及在尊长身旁陪坐时的注意事项,如:“长者不及,毋傀言”,如果是长者还没有谈及的话题,不要插嘴提及;“正尔容,听必恭”,听长者说话,要端正容貌,虚心恭听;“毋剿说,毋雷同”,自己发言时,要表达主见,不要总是袭用别人的说法,处处与人雷同。《礼记》还说,在先生身旁陪坐,“先生问焉,终则对”,先生有所询问,要等先生说完后再回话,抢答是失礼的行为。“请业则起,请益则起”,向先生请教学业,或者没听懂,希望先生再说一遍(请益),都要起身,不能坐着,以示尊师重道。

文本探究

【思考6】阅读与思考

《礼记》中有许多格言,立意深刻,堪称人生准则,是引领人们修身进德、勉为君子的指南,而又朗朗上口,读之令人眼睛一亮,足以铭之左右,终身拳拳服膺。

在中国传统文化中,“礼”是内涵最大的概念,与西方人所说的“文化”类似,体系相当庞大,许多人对此不能理解,如果你读过《礼记》,就不会再有疑虑。若逐篇细读,如网在纲,有条不紊,有助于从源头上把握中国文化体系。

作业:阅读上面的材料,谈谈你对“古礼今用”的看法和观点,不少于400字。

第四章

艺术感悟

分析本文的论证特点

【技法指导】先秦诸子的文章在论述道理方面有其独特和巧妙之处,如善用譬喻、对比,思路简洁明晰等。分析其论证特点,可以更加深入的了解先秦儒家思想的智慧,对我们的写作以及民族精神的塑造有指导作用。

分析本文的论证特点

【任务活动】合作探究,分析本文在论证上的特点。

分析本文的论证特点

1.论证结构严谨,条理清晰。

先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。

2.运用排比、顶真的修辞手法手法,文章气势更强,意义联系更加紧密,论证力强。

3.句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

随堂练习

一、选择题

1.下列各句中加点词的意义和用法,相同的一项是( )

A.大学之道 不以其道得之

B.在止于至善 古之欲明明德于天下者

C.壹是皆以修身为本 此吾祖太常公宣德间执此以朝

D.欲治其国者 其皆出于此乎

【答案】B

【解析】A项,助词,的;代词,它们。

C项,介词,把;连词,表修饰或承接。

D项,代词,他的;副词,表推测,大概。

B项,均为介词,在。故选B。

随堂练习

一、选择题

2.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.大学之道,在明明德 明:彰明

B.知止而后有定 知:知道

C.定而后能静 静:心不妄动

D.安而后能虑 虑:忧虑

【答案】D

【解析】D项,句意:心安理得才能够思虑周详。可见,“虑”,意思是“思虑周详”。故选D。

随堂练习

一、选择题

3.下列句子中加点词的活用与例句相同的一项是( )

例句:先正其心

A.见贤思齐焉 B.在明明德 C.自贼者也 D.先诚其意

【答案】D

【解析】A项,“见贤思齐焉”中“贤”是形容词活用为名词,贤能的人;

B项,“在明明德”这句话的意思是“在于弘扬光明正大的品德”,这句话中第一个“明”是形容词活用为动词,发扬、彰显;

C项,“自贼者也”中“贼”是名词活用为动词,伤害;

D项,“先诚其意”句式结构和例句一致,二者用法也一致,“诚”在这里是使动用法,使……诚。故选D。

随堂练习

二、根据提示默写相关句子。

(1)《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:________________,_______________,_______________,_______________。

(2)《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:________________,_______________。

(3)《大学之道》中点明获得知识的途径的句子是:______________,_______________。

(4)《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是:________________,________________,_______________。

【答案】(1)大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

(2)自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

(3)致知在格物,格物而后知至。

(4)身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

1.《大学之道》中,首句开宗明义,指出大学的宗旨,提出了大学的

“三纲”:______________,_______________,______________。

2.《大学之道》中,“______________,_______________,

______________”非常准确地揭示了儒学的基本精神。

3.《大学之道》中,“______________,_______________”是说发扬自

己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性,而不是用某种外在的、

固定的道德准则束缚自己。

4.《大学之道》中,“______________”,就是不仅自觉地进行自我修

养,而且努力提高全体人民的道德品质,在儒家看来这是为治国平天下

的伟业奠定精神基础。

1.《大学之道》中,首句开宗明义,指出大学的宗旨,提出了大学的“三纲”:在明明德,在亲民,在止于至善。

2.《大学之道》中,“在明明德,在亲民,在止于至善”非常准确地揭示了儒学的基本精神。

3.《大学之道》中,“大学之道,在明明德”是说发扬自己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性,而不是用某种外在的、固定的道德准则束缚自己。

4.《大学之道》中,“在亲民”,就是不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,在儒家看来这是为治国平天下的伟业奠定精神基础。

5.《大学之道》中,“____________”就是要将自己的道德品质和社会、国家

的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无

限的完善过程。

6.《大学之道》中,“____________”是讲自身的修养;“在亲民”就是讲由

己推人,就是不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人

身上的污垢,使其成为新民;“在止于至善善”就是讲不论明明德,还是亲民,

都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

7.《大学之道》中,“____________,____________,____________”,朱熹

认为“此三者大学之纲领也”,这三纲领构成了一个由低级到高级,由个体到群

体再到社会的层层递进的完整体系。

8.《大学之道》中,“____________,____________,___________”,表达了

儒家一贯倡导的以教化为手段达到德政目的施教主张.

5.《大学之道》中,“在止于至善”就是要将自己的道德品质和社会、国家的治

理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的

完善过程。

6.《大学之道》中,“在明明德”是讲自身的修养;“在亲民”就是讲由己推人,

就是不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污

垢,使其成为新民;“在止于至善善”就是讲不论明明德,还是亲民,都要达到

至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

7.《大学之道》中,“在明明德,在亲民,在止于至善”,朱熹认为“此三者,

大学之纲领也”,这三纲领构成了一个由低级到高级,由个体到群体再到社会的

层层递进的完整体系。

8.《大学之道》中,“在明明德,在亲民,在止于至善”,表达了儒家一贯倡导

的以教化为手段达到德政目的施教主张.

9. 《大学之道》中,古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理

好自己的国家的句子是“____________,____________”。

10.《大学之道》中,儒家提倡,治学的最初目标是“____________,____________

_________”,即形成美德并使之彰显出来,通过言传身教使人们也修成美德,

使自身和社会都达到至善的境界。也就是修身和教化。

11.《大学之道》中,儒家提倡,治学的终极目标是“_________,_________,

_________”,即“齐家”、“治国”、“平天下”管理好家庭

家族,治理好国家,平定天下。

12.《大学之道》中,儒家提倡“________;_________,_________”的治学主张

正反映了儒家积极入世、干预世事的人生态度;治学目标一

旦实现,人生目标也就实现,人生也就有了意义和价值。

9. 《大学之道》中,古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人,先要治理

好自己的国家的句子是“古之欲明明德于天下者,先治其国”。

10.《大学之道》中,儒家提倡,治学的最初目标是“在明明德,在亲民,在

止于至善”,即形成美德并使之彰显出来,通过言传身教使人们也修成美德,

使自身和社会都达到至善的境界。也就是修身和教化。

11.《大学之道》中,儒家提倡,治学的终极目标是“身修而后家齐;家齐而

后国治;国治而后天下平”,即“齐家”、“治国”、“平天下”管理好家庭

家族,治理好国家,平定天下。

12.《大学之道》中,儒家提倡“身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天

下平”的治学主张正反映了儒家积极入世、干预世事的人生态度;治学目标一

旦实现,人生目标也就实现,人生也就有了意义和价值。

13.《大学之道》中,身修需要“格物”“致知”“诚意”“正心”四个步骤的

句子是“________;_________,_________,_________”。

14.“_________,_________”就是要通过对事物的研究而获得对世界的正

确认识的过程,为下一步诚意、正心奠定基础。

15.《大学之道》中,写大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德的句子是“_________,_________

16.《大学之道》中,写在于亲近爱抚民众,在于使人达到最完善的境界的句子

是“_________,_________”。

17.《大学之道》中,写知道应达到的境界才能够志向坚定,志向坚定才能够做

到心不妄动的句子是“_________,_________”。

18.《大学之道》中,写心不妄动才能够性情安和;性情安和才能够思虑周详的

句子是“_________,_________”。

13.《大学之道》中,身修需要“格物”“致知”“诚意”“正心”四个步骤的

句子是“物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身 修”。

14.“致知在格物,物格而后知至”就是要通过对事物的研究而获得对世界的正

确认识的过程,为下一步诚意、正心奠定基础。

15.《大学之道》中,写大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德的句子是“大学之

道,在明明德”。

16.《大学之道》中,写在于亲近爱抚民众,在于使人达到最完善的境界的句子

是“在亲民,在止于至善”。

17.《大学之道》中,写知道应达到的境界才能够志向坚定,志向坚定才能够做

到心不妄动的句子是“知止而后有定,定而后能静”。

18.《大学之道》中,写心不妄动才能够性情安和;性情安和才能够思虑周详的

句子是“静而后能安;安而后能虑”。

19.《大学之道》中,写思虑周详才能够处事合宜的句子是“_________”。

20.《大学之道》中,写每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结的句子是“_________,_________”。

21.《大学之道》中,写明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了的句子是“_________,_________”。

22.《大学之道》中,写要想治理好自己的国家,先使家族中的各种关系整齐有序的句子是“_________,_________”。

23.《大学之道》中,写要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性的句子是“_________,_________”。

24.《大学之道》中,写要想修养自身的品性,先要端正自己的心思的句子是“_________,_________”。

25.《大学之道》中,写要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚的句子是“_________,_________”。

19.《大学之道》中,写思虑周详才能够处事合宜的句子是“虑而后能得”。

20.《大学之道》中,写每一样东西都有根本有始末,每件事情都有开始有终结的句子是“物有本末,事有终始”。

21.《大学之道》中,写明白了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了的句子是“知所先后,则近道矣”。

22.《大学之道》中,写要想治理好自己的国家,先使家族中的各种关系整齐有序的句子是“欲治其国者,先齐其家”。

23.《大学之道》中,写要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性的句子是“欲齐其家者,先修其身”。

24.《大学之道》中,写要想修养自身的品性,先要端正自己的心思的句子是“欲修其身者,先正其心”。

25.《大学之道》中,写要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚的句子是“欲正其心者, 先诚其意”。

26.《大学之道》中,写要想使自己的意念真诚,先要获得知识的句子是“_________,_________”。

27.《大学之道》中,写获得知识的办法在于探究事物的原理的句子是“_________”。

28.《大学之道》中,写推究事物的原理之后就能对外物之理认识充分,充分认识了外物之后意念才能真诚的句子是“_________,_________”。

29.《大学之道》中,写意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性的句子是“_________,_________”。

30.《大学之道》中,写品性修养后才能管理好家庭和家族,管理好家庭和家族后才能治理好国家的句子是“_________,_________”。

31.《大学之道》中,写治理好国家后天下才能太平的句子是“_________

32.《大学之道》中,写上自国家元首下至平民百姓,人人都要把修养品性作为根本的句子是“_________,_________”。

26.《大学之道》中,写要想使自己的意念真诚,先要获得知识的句子是“欲诚其意者,先致其知”。

27.《大学之道》中,写获得知识的办法在于探究事物的原理的句子是“致知在格物”。

28.《大学之道》中,写推究事物的原理之后就能对外物之理认识充分,充分认识了外物之后意念才能真诚的句子是“物格而后知至;知至而后意诚”。

29.《大学之道》中,写意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性的句子是“意诚而后心正;心正而后身修”。

30.《大学之道》中,写品性修养后才能管理好家庭和家族,管理好家庭和家族后才能治理好国家的句子是“身修而后家齐;家齐而后国治”。

31.《大学之道》中,写治理好国家后天下才能太平的句子是“国治而后天下平”。

32.《大学之道》中,写上自国家元首下至平民百姓,人人都要把修养品性作为根本的句子是“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”。

33.《大学之道》中,用“_________”来表达大学之道的最高境界。

34.《大学之道》中,用“_________,_________”两句指出本末始终的道

理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

35.《大学之道》中,齐家的前提条件是“_________”,修身的前提条件是

“_________”。

36.《大学之道》中,对所有人提出个人修养要求的两句是“_________,_________

37. 《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性

修养作为根 本的句子是:_________,_________。

38 《大学之道》中用“_________ ,_________”两句,强调上自天子,

下至平民,一切都要以修身为做人处世的根本。

39.《大学之道》中点明获得知识的途径的句子是:_________,_________

40.《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到

天下太平的句子是:_________,_________,_________。

33.《大学之道》中,用“在止于至善”来表达大学之道的最高境界。

34.《大学之道》中,用“物有本末,事有终始”两句指出本末始终的道理,

进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

35.《大学之道》中,齐家的前提条件是“先修其身”,修身的前提条件是

“先正其心”。

36.《大学之道》中,对所有人提出个人修养要求的两句是“自天子以至于

庶人,壹是皆以修身为本”。

37. 《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性

修养作为根 本的句子是:自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

38 《大学之道》中用“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”两句,强

调上自天子,下至平民,一切都要以修身为做人处世的根本。

39.《大学之道》中点明获得知识的途径的句子是:致知在格物,格物而后

知至。

40.《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到

天下太平的句子是:身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

41.《大学之道》中,用“_________,_________”两句强调家庭经营有序与

国家治理上轨道的重要性。

42.《礼记》中《大学之道》一篇中用三句话概括了大学的道理:“_________,

_________,_________”

43. 《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:_________,_________,_________,_________。

44.《大学之道》中论述了治国、齐家与修身三者之间的辩证关系,即:“_________,_________,_________,_________。

45.《大学之道》中提出大学的宗旨是:“_________,_________,_________。”

46.《大学之道》中 ,“_________”是说通过对万事万物的认识研究,才

能获得知识。

47.《大学之道》中提出了格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下八个条目,“自_________,_________”说明“修身”是其中最根本的一条。

41.《大学之道》中,用“家齐而后国治,国治而后天下平”两句强调家庭经

营有序与国家治理上轨道的重要性。

42.《礼记》中《大学之道》一篇中用三句话概括了大学的道理:“在明明德,

在亲民,在止于至善。”

43. 《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:大学之道,在明明

德,在亲民,在止于至善。

44.《大学之道》中论述了治国、齐家与修身三者之间的辩证关系,即:“先

齐其家,欲齐其家者。先修其身,身修而后家齐。”

45.《大学之道》中提出大学的宗旨是:“在明明德,在亲民,在止于至善。”

46.《大学之道》中 ,“物格而后知至”是说通过对万事万物的认识研究,才

能获得知识。

47.《大学之道》中提出了格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平

天下八个条目,“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”说明“修身”是

其中最根本的一条。