高中历史统编版纲要上册第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 课件(共40张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版纲要上册第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 课件(共40张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

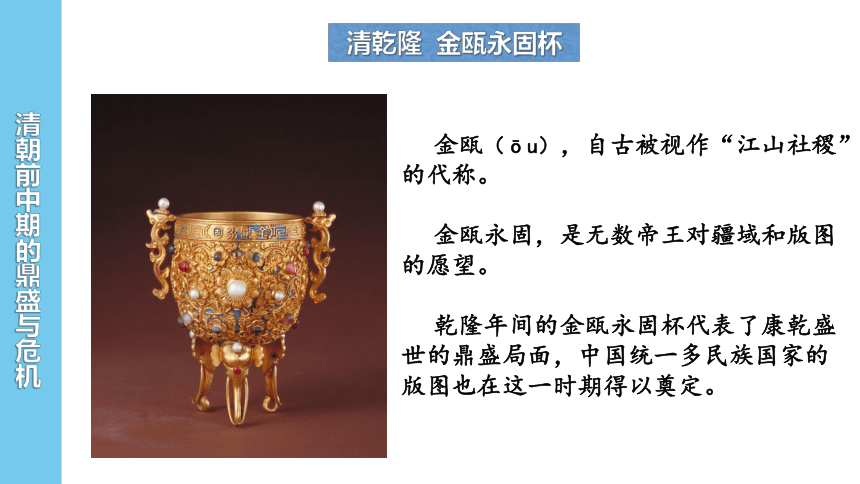

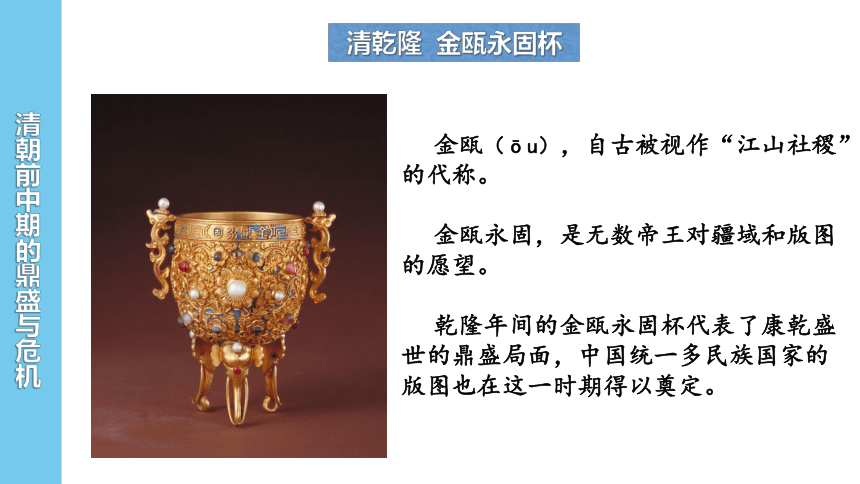

金瓯(ōu),自古被视作“江山社稷”的代称。

金瓯永固,是无数帝王对疆域和版图的愿望。

乾隆年间的金瓯永固杯代表了康乾盛世的鼎盛局面,中国统一多民族国家的版图也在这一时期得以奠定。

清朝前中期的鼎盛与危机

清乾隆 金瓯永固杯

第14课

清朝前中期的鼎盛与危机

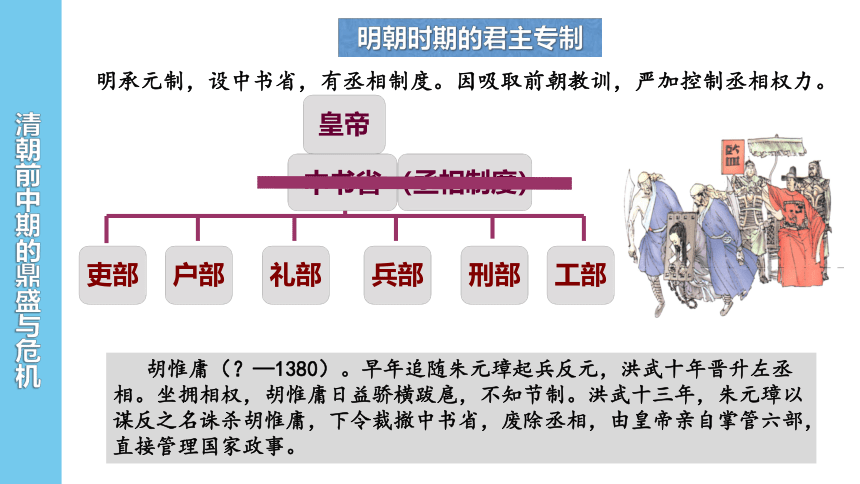

一、明朝时期的君主专制

清朝前中期的鼎盛与危机

工部

刑部

兵部

礼部

户部

吏部

皇帝

中书省

(丞相制度)

明朝时期的君主专制

胡惟庸(?—1380)。早年追随朱元璋起兵反元,洪武十年晋升左丞相。坐拥相权,胡惟庸日益骄横跋扈,不知节制。洪武十三年,朱元璋以谋反之名诛杀胡惟庸,下令裁撤中书省,废除丞相,由皇帝亲自掌管六部,直接管理国家政事。

清朝前中期的鼎盛与危机

明承元制,设中书省,有丞相制度。因吸取前朝教训,严加控制丞相权力。

一、明朝时期的君主专制

清朝前中期的鼎盛与危机

1. 明太祖废除丞相,直接管理六部

清朝前中期的鼎盛与危机

明朝时期的君主专制

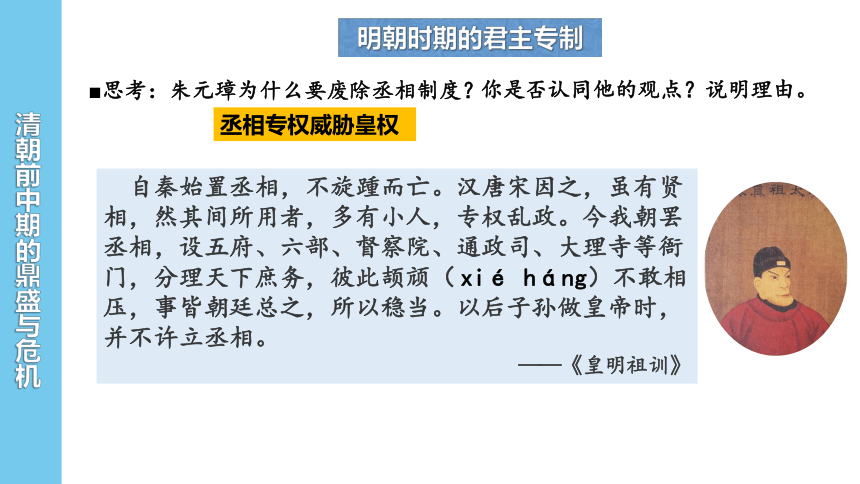

■思考:朱元璋为什么要废除丞相制度?

你是否认同他的观点?说明理由。

自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、督察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃( xié háng)不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。

——《皇明祖训》

丞相专权威胁皇权

清朝前中期的鼎盛与危机

明朝时期的君主专制

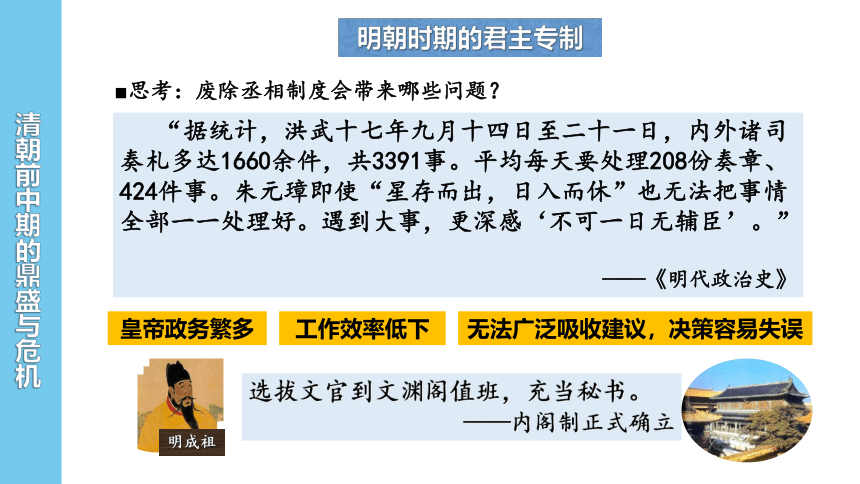

■思考:废除丞相制度会带来哪些问题?

“据统计,洪武十七年九月十四日至二十一日,内外诸司奏札多达1660余件,共3391事。平均每天要处理208份奏章、424件事。朱元璋即使“星存而出,日入而休”也无法把事情全部一一处理好。遇到大事,更深感‘不可一日无辅臣’。”

——《明代政治史》

皇帝政务繁多

工作效率低下

无法广泛吸收建议,决策容易失误

选拔文官到文渊阁值班,充当秘书。

——内阁制正式确立

明成祖

一、明朝时期的君主专制

清朝前中期的鼎盛与危机

1. 明太祖废除丞相,直接管理六部

2. 明成祖设立内阁,辅佐皇帝处理政务

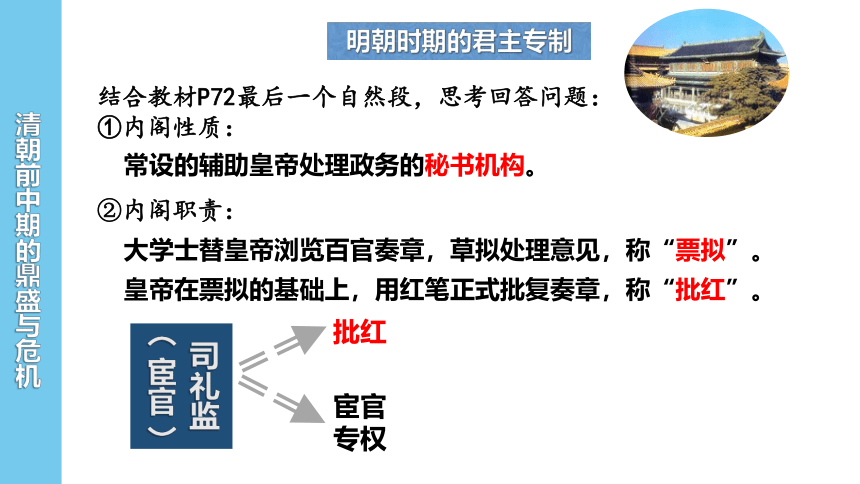

结合教材P72最后一个自然段,思考回答问题:

①内阁性质:

②内阁职责:

清朝前中期的鼎盛与危机

明朝时期的君主专制

常设的辅助皇帝处理政务的秘书机构。

大学士替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称“票拟”。

皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章,称“批红”。

司礼监

(宦官)

宦官专权

批红

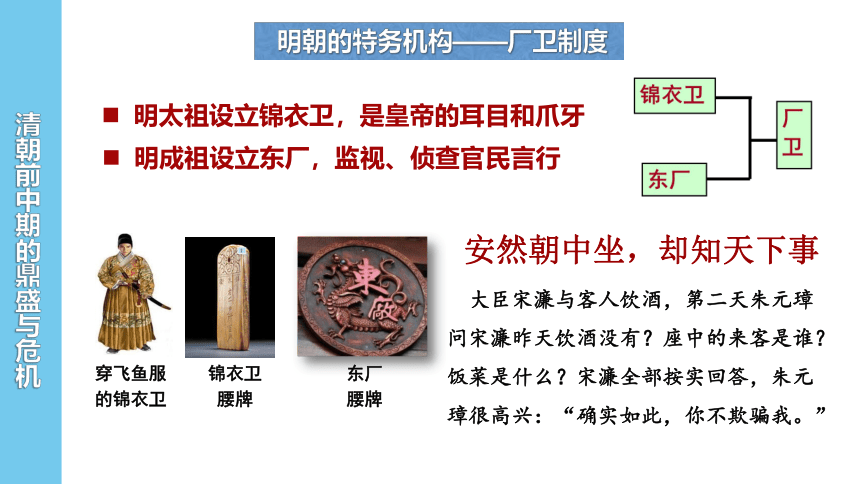

明朝的特务机构——厂卫制度

锦衣卫

腰牌

东厂

腰牌

穿飞鱼服

的锦衣卫

大臣宋濂与客人饮酒,第二天朱元璋问宋濂昨天饮酒没有?座中的来客是谁?饭菜是什么?宋濂全部按实回答,朱元璋很高兴:“确实如此,你不欺骗我。”

安然朝中坐,却知天下事

明太祖设立锦衣卫,是皇帝的耳目和爪牙

明成祖设立东厂,监视、侦查官民言行

清朝前中期的鼎盛与危机

清朝前中期的鼎盛与危机

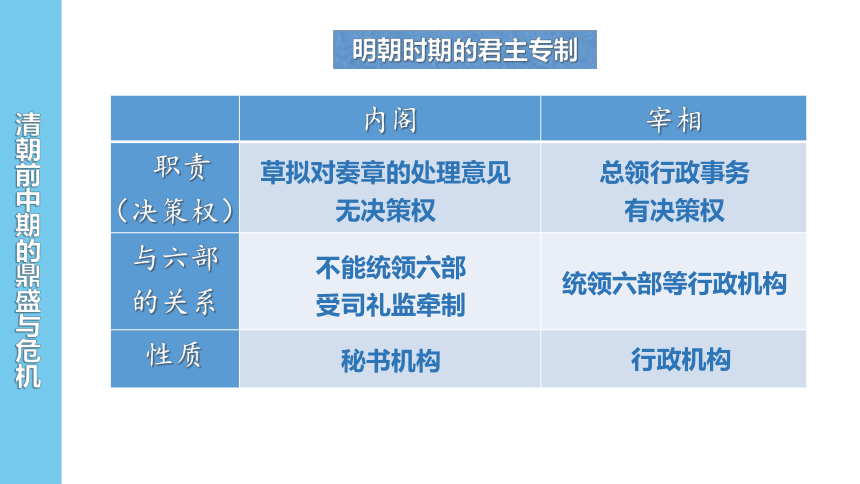

明朝时期的君主专制

内阁 宰相

职责 (决策权)

与六部 的关系

性质

秘书机构

行政机构

草拟对奏章的处理意见

无决策权

总领行政事务

有决策权

不能统领六部

受司礼监牵制

统领六部等行政机构

清朝前中期的鼎盛与危机

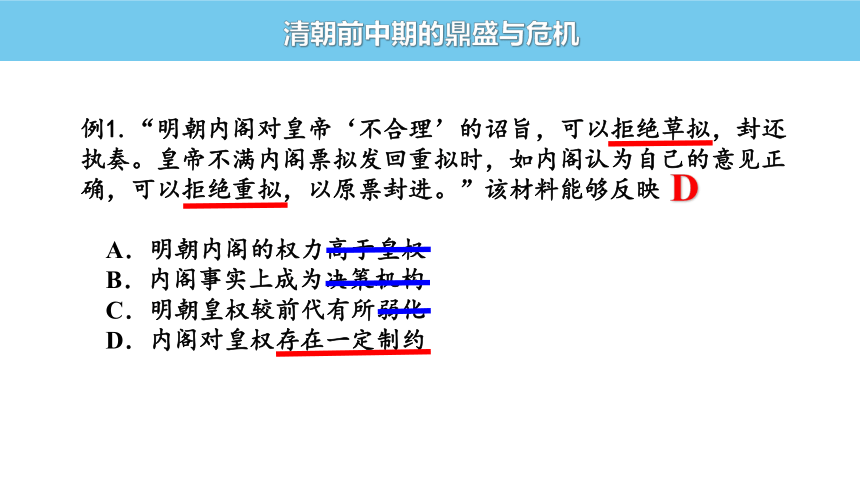

例1.“明朝内阁对皇帝‘不合理’的诏旨,可以拒绝草拟,封还执奏。皇帝不满内阁票拟发回重拟时,如内阁认为自己的意见正确,可以拒绝重拟,以原票封进。”该材料能够反映

A.明朝内阁的权力高于皇权

B.内阁事实上成为决策机构

C.明朝皇权较前代有所弱化

D.内阁对皇权存在一定制约

D

清朝前中期的鼎盛与危机

例2. 形成性练习P47-11(1),阅读材料,回答问题。

图1 图2 图3

(1)依据材料一并结合所学,概括唐朝、宋朝和明朝中枢权力体制的变化趋势。

皇权不断加强,相权不断被削弱直至废除。

二、康雍乾时期的君主专制

清朝前中期的鼎盛与危机

雍正皇帝:“朕自朝至夕,凝坐殿室,披览各处章奏,目不停视,手不停批,训谕诸臣,日不下数千百言。”

——《清世宗实录》卷四十九

清朝前中期的鼎盛与危机

康雍乾时期的君主专制

当时人形容皇权笼罩下的政治气氛:

皇上曰可,臣亦曰可;皇上曰否,臣亦曰否。上有忧勤之圣,下无翼赞之贤,此其所以逊于唐也。

——齐周华《名山藏副本》附录

勤于政事、事必躬亲

皇帝专权、臣子附和

乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖以来,一切用人听言大权从无旁假。

——《清世宗实录》卷323乾隆十三年八月辛亥

二、康雍乾时期的君主专制

清朝前中期的鼎盛与危机

1. 奏折制度

清朝前地方与中央沟通方式

清朝地方与中央沟通方式

地方官员

中央官员

皇帝

地方官员

皇帝

清朝前中期的鼎盛与危机

康雍乾时期的君主专制——奏折制度

奏折制度概念P78:

部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节,形成了奏折制度。

清朝前中期的鼎盛与危机

上奏内容 上奏时间

①请安折 康熙三十二年六月

②苏州得雨并报米价折 康熙三十二年七月

③进元旦龙袍并漆器折 康熙三十二年十二月

④贺亲征噶尔丹获胜折 康熙三十五年七月

⑤闻太仓有人起事折 康熙四十六年十二月初七日

⑥巡盐张应召居官情形折 康熙六十年八月初八日

问候皇帝饮食起居

农业情况

进献贡物

边疆与军事

社会秩序

官员表现

康雍乾时期的君主专制——奏折制度

■ 思考:①奏折包含哪些内容?

②怎样的特点?

内容涉猎广泛、全面

朕体安。近日闻得南方有许多闲言,无中作有,议论大小事。朕无可以托人打听,尔等受恩深重,但有所闻,可以亲手写折奏闻才好……

——康熙48年珠批李煦奏折

朕安。尔虽无知小孩……特恩至此,虽不管地方之事,亦可以所闻大小事,照尔父密密奏闻,是与非朕自有洞鉴。就是笑话也罢,叫老主子笑笑也好……

——康熙57年朱批曹類奏折

所批殊笔谕旨皆出朕手,无代书之人。此番出巡,朕以右手病不能写字,用左手执笔批旨,断不假手于人。故凡所奏事件,惟联及原奏人知之……

——康熙

清朝前中期的鼎盛与危机

康雍乾时期的君主专制——奏折制度

■ 思考:②清代奏折制度还具备哪些特点?

联系迅速

高度机密

事无巨细

清朝前中期的鼎盛与危机

康雍乾时期的君主专制——奏折制度

奏折制度概念P78:

部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节,形成了奏折制度。

■ 思考:③圈画概念中凸显特点的关键词?

④体现了清朝君主专制制度怎样的变化?

强化皇帝对官僚机构的控制,是君主专制加强的体现。

二、康雍乾时期的君主专制

清朝前中期的鼎盛与危机

1. 奏折制度——强化皇帝对官僚机构的控制

2. 军机处

军机处本内阁之分局……雍正年间用兵西北,以内阁在太和门外,保直者多,虑漏泄事机,始设军需房于寝宫旁,后名军机处。

地近宫廷,便于宣召,为军机大臣者皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。(军机大臣)只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

清朝前中期的鼎盛与危机

康雍乾时期的君主专制——军机处

■ 思考:军机处具有哪些特点?

处理迅速

亲信、机密

君主专制的工具

军机处的设立是专制皇权发展至顶峰的标志

乾清宫

养心殿

军机处

二、康雍乾时期的君主专制

清朝前中期的鼎盛与危机

1. 奏折制度——强化皇帝对官僚机构的控制

2. 军机处——专制皇权发展至顶峰

专制皇权的不断发展

秦

两汉

隋唐

宋

明清

确立

三公九卿

巩固

增设中朝

发展

一省制

完善

三省六部制

加强

二府三司

元

明:废除丞相制度

清:雍正设立军机处

君主专制

达到顶峰

乾隆帝时,文字狱则达到顶峰,共发生130余案。其中47案的案犯被处以死刑,这意味着生者凌迟、死者戮尸、男性亲族15岁以上者连坐立斩。

造成了社会恐怖,摧残了人才,许多知识分子不敢过问政治。

禁锢了人们的思想言论,严重阻碍了思想、学术的发展和进步

清朝前中期的鼎盛与危机

二、康雍乾时期的君主专制

清朝前中期的鼎盛与危机

1. 奏折制度——强化皇帝对官僚机构的控制

2. 军机处——专制皇权发展至顶峰

3. 文字狱——禁锢思想

①

②

④

清朝前中期的鼎盛与危机

例3.说出下列示意图中枢权力机构的名称,并按朝代顺序进行排序。

⑥

三省六部制

(隋唐)

三公九卿制

(汉)

三公九卿制(秦)

⑤

一省制

(元)

六部

(明)

③

二府三司(宋)

④②①③⑤⑥

三、清朝疆域的奠定

清朝前中期的鼎盛与危机

1东南:

(1)统 一台湾;

(2)清政府设

台湾府,隶属福建省

2东北:(1)沙抗击 ,

签订《尼布楚条 约;

(2)设将军辖区管理。

(1)康雍乾平定准噶尔;

在蒙古族地区建立盟旗制 (2)乾隆时平定准噶尔 ;

在新疆设立准噶尔;

(1)册封达赖、班;

(2)遣驻藏大臣 ;

(3)《钦定藏内 善

3北部和西北:

4西藏:

一、疆域的奠定

改土归流

5西南:

中央: 理藩院

概括措施

统一台湾

台湾府

福建省

抗击沙俄

《尼布楚条约》

准噶尔

盟旗制度

大小和卓叛乱

伊犁将军

册封达赖、班禅;

派遣驻藏大臣;

颁布《钦定藏内善后章程》

改土归流

设理藩院

清朝前中期的鼎盛与危机

清

葱 岭

巴勒喀什池

西伯利亚

外兴安岭和库页岛

太 平 洋

台湾及其附属岛屿,

包括钓鱼岛赤尾屿等

南海诸岛

喜马拉雅山脉

清朝前中期的鼎盛与危机

统一多民族国家版图在清朝前中期最终奠定

东南:

武力统一台湾;

清设台湾府,隶属福建省

东北:(1)抗击沙俄, 签订《尼布楚条约》; (2)设将军辖区管理。

(1)康雍乾平定准噶尔;

在蒙古族地区建立盟旗制

(2)乾隆时平定大小和卓叛乱;

在新疆设立伊犁将军;

北部和西北:

西藏:

一、疆域的奠定

西南:改土归流

中央: 理藩院

概括措施

册封达赖、班禅;

派遣驻藏大臣;

颁布《钦定藏内善后章程》

册封达赖、班禅

派驻藏大臣

伊犁将军

盟旗制度

总督—巡抚

与前朝代相比清前中期边疆治理有什么特点?

直接治理,力度空前;

因俗而治,方法多样。

对比特点

清朝前中期的鼎盛与危机

统一多民族国家版图的变化

秦

西汉

唐

元

明

清

一、疆域的奠定

问题①同一时期世界形势发生了什么变化?

②面对中国周边政治形势的变化,清王朝巩固疆域的措施有何积极意义?

③你认为清王朝巩固疆域的措施有没有什么隐忧?

西方殖民扩张

稳定内陆边疆,抵御西方侵略扩张

不够重视海防

对清朝经略边疆的思考

清朝前中期的鼎盛与危机

四、统治危机

清朝前中期的鼎盛与危机

何炳棣对17、18世纪中国人口的估计(约数) :

万历二十八年(1600) 1.5亿

康熙三十九年(1700) 1.5亿

乾隆四十四年(1779) 2.75亿

乾隆五十九年(1794) 3.13亿

人多之害:山顶已植黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深菁,犹不足养,天地之力穷矣!种植之法既精,糠核亦所吝惜,蔬果尽以助食,草木几无孑遗,犹不足养,人事之权殚矣!

传统的小农经济对于自然资源的开发已达极限,人地矛盾严重

1. 内部危机

川、楚之役,竭宇内之兵力而后定之。

——《清史稿》

白莲教

天理教

起义

(镇压叛乱的)破费对帝国的国库是毁灭性的。乾隆后期的盈余约七千八百万两因镇压叛乱而消耗净尽,镇压叛乱耗资达一亿二千万两。

——《剑桥晚清中国史》

清朝前中期的鼎盛与危机

2. 外部世界剧变

以西方为核心的新国际形势

1662 康熙 1722

雍正

1736 乾隆 1795

1785

瓦特改良蒸汽机

18世纪

启蒙运动

1492年

哥伦布到达美洲

17世纪

英国开始殖民印度

1644

清朝前中期的鼎盛与危机

(马戛尔尼使团来华)使团乘坐那么多的船只远道而来,中国人见了一定非常得意,因为在长幡上用中文写着几个大字:“英吉利贡使”。无论在旗上还是在英使提供的礼品清单上,中国官吏都把“礼物”改为“贡物”。

——《停滞的帝国:两个世界的撞击》

思考:“礼物”“贡物”之争反映了清朝统治者怎样的心态?

这种心态在对外政策上是怎么体现的?

导致了什么样的后果?

顺治时期:颁布“禁海令”、“迁海令”

康熙时期:四口通商

粤闽浙江

乾隆时期:一口通商

广州十三行

以天朝上国自居

朝贡体系,闭关锁国

中国落后于世界潮流

清朝前中期的鼎盛与危机

“十三行”

洋船争出是官商,十字门开向二洋。

五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行。

只能住指定会馆,不能在广东过冬,不能向中国商人借款,不能打听商业行情。 ——《防夷五事》

十三行商人和外商洽谈贸易

闭关锁国政策

指闭关自守,不与外界接触的一种国家政策,不是完全禁绝,而是严格限制对外贸易。

概况:明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。

朝贡贸易,即入贡国家表明臣属于中国,愿意接受中国皇帝的册封,将本国或其他国家的奇珍异物以供品的名义进献给中国皇帝,中国则用丝绸、金银、瓷器等以“赏赐”的名义回赠。或中国派使臣出访主动“颁赐”,外国回赠品仍被视为贡品。

这种表面上的外交往来,实质上是官方的易货贸易,为体现天朝上国的气度,明朝实行 “厚往薄来”的原则,对“朝贡”的国家回赠品要大大超过“贡品”的价值。

朝贡贸易

清朝前中期的鼎盛与危机

明清对外交往

清朝前中期的鼎盛与危机

18世纪,当时正处在清朝的康雍乾盛世,政治清明、社会安定、经济繁荣、文化昌盛、多民族国家的统一大大巩固。如果只把它和汉、唐、元、明作纵向比较,而不进行世界性的横向比较,中国封建社会看起来仍具有活力,仍在继续发展。18世纪的中国确有值得称道的巨大成就。

——戴逸《18世纪的中国与世界》

金瓯(ōu),自古被视作“江山社稷”的代称。

金瓯永固,是无数帝王对疆域和版图的愿望。

乾隆年间的金瓯永固杯代表了康乾盛世的鼎盛局面,中国统一多民族国家的版图也在这一时期得以奠定。

清朝前中期的鼎盛与危机

清乾隆 金瓯永固杯

第14课

清朝前中期的鼎盛与危机

一、明朝时期的君主专制

清朝前中期的鼎盛与危机

工部

刑部

兵部

礼部

户部

吏部

皇帝

中书省

(丞相制度)

明朝时期的君主专制

胡惟庸(?—1380)。早年追随朱元璋起兵反元,洪武十年晋升左丞相。坐拥相权,胡惟庸日益骄横跋扈,不知节制。洪武十三年,朱元璋以谋反之名诛杀胡惟庸,下令裁撤中书省,废除丞相,由皇帝亲自掌管六部,直接管理国家政事。

清朝前中期的鼎盛与危机

明承元制,设中书省,有丞相制度。因吸取前朝教训,严加控制丞相权力。

一、明朝时期的君主专制

清朝前中期的鼎盛与危机

1. 明太祖废除丞相,直接管理六部

清朝前中期的鼎盛与危机

明朝时期的君主专制

■思考:朱元璋为什么要废除丞相制度?

你是否认同他的观点?说明理由。

自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、督察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃( xié háng)不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。

——《皇明祖训》

丞相专权威胁皇权

清朝前中期的鼎盛与危机

明朝时期的君主专制

■思考:废除丞相制度会带来哪些问题?

“据统计,洪武十七年九月十四日至二十一日,内外诸司奏札多达1660余件,共3391事。平均每天要处理208份奏章、424件事。朱元璋即使“星存而出,日入而休”也无法把事情全部一一处理好。遇到大事,更深感‘不可一日无辅臣’。”

——《明代政治史》

皇帝政务繁多

工作效率低下

无法广泛吸收建议,决策容易失误

选拔文官到文渊阁值班,充当秘书。

——内阁制正式确立

明成祖

一、明朝时期的君主专制

清朝前中期的鼎盛与危机

1. 明太祖废除丞相,直接管理六部

2. 明成祖设立内阁,辅佐皇帝处理政务

结合教材P72最后一个自然段,思考回答问题:

①内阁性质:

②内阁职责:

清朝前中期的鼎盛与危机

明朝时期的君主专制

常设的辅助皇帝处理政务的秘书机构。

大学士替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称“票拟”。

皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章,称“批红”。

司礼监

(宦官)

宦官专权

批红

明朝的特务机构——厂卫制度

锦衣卫

腰牌

东厂

腰牌

穿飞鱼服

的锦衣卫

大臣宋濂与客人饮酒,第二天朱元璋问宋濂昨天饮酒没有?座中的来客是谁?饭菜是什么?宋濂全部按实回答,朱元璋很高兴:“确实如此,你不欺骗我。”

安然朝中坐,却知天下事

明太祖设立锦衣卫,是皇帝的耳目和爪牙

明成祖设立东厂,监视、侦查官民言行

清朝前中期的鼎盛与危机

清朝前中期的鼎盛与危机

明朝时期的君主专制

内阁 宰相

职责 (决策权)

与六部 的关系

性质

秘书机构

行政机构

草拟对奏章的处理意见

无决策权

总领行政事务

有决策权

不能统领六部

受司礼监牵制

统领六部等行政机构

清朝前中期的鼎盛与危机

例1.“明朝内阁对皇帝‘不合理’的诏旨,可以拒绝草拟,封还执奏。皇帝不满内阁票拟发回重拟时,如内阁认为自己的意见正确,可以拒绝重拟,以原票封进。”该材料能够反映

A.明朝内阁的权力高于皇权

B.内阁事实上成为决策机构

C.明朝皇权较前代有所弱化

D.内阁对皇权存在一定制约

D

清朝前中期的鼎盛与危机

例2. 形成性练习P47-11(1),阅读材料,回答问题。

图1 图2 图3

(1)依据材料一并结合所学,概括唐朝、宋朝和明朝中枢权力体制的变化趋势。

皇权不断加强,相权不断被削弱直至废除。

二、康雍乾时期的君主专制

清朝前中期的鼎盛与危机

雍正皇帝:“朕自朝至夕,凝坐殿室,披览各处章奏,目不停视,手不停批,训谕诸臣,日不下数千百言。”

——《清世宗实录》卷四十九

清朝前中期的鼎盛与危机

康雍乾时期的君主专制

当时人形容皇权笼罩下的政治气氛:

皇上曰可,臣亦曰可;皇上曰否,臣亦曰否。上有忧勤之圣,下无翼赞之贤,此其所以逊于唐也。

——齐周华《名山藏副本》附录

勤于政事、事必躬亲

皇帝专权、臣子附和

乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖以来,一切用人听言大权从无旁假。

——《清世宗实录》卷323乾隆十三年八月辛亥

二、康雍乾时期的君主专制

清朝前中期的鼎盛与危机

1. 奏折制度

清朝前地方与中央沟通方式

清朝地方与中央沟通方式

地方官员

中央官员

皇帝

地方官员

皇帝

清朝前中期的鼎盛与危机

康雍乾时期的君主专制——奏折制度

奏折制度概念P78:

部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节,形成了奏折制度。

清朝前中期的鼎盛与危机

上奏内容 上奏时间

①请安折 康熙三十二年六月

②苏州得雨并报米价折 康熙三十二年七月

③进元旦龙袍并漆器折 康熙三十二年十二月

④贺亲征噶尔丹获胜折 康熙三十五年七月

⑤闻太仓有人起事折 康熙四十六年十二月初七日

⑥巡盐张应召居官情形折 康熙六十年八月初八日

问候皇帝饮食起居

农业情况

进献贡物

边疆与军事

社会秩序

官员表现

康雍乾时期的君主专制——奏折制度

■ 思考:①奏折包含哪些内容?

②怎样的特点?

内容涉猎广泛、全面

朕体安。近日闻得南方有许多闲言,无中作有,议论大小事。朕无可以托人打听,尔等受恩深重,但有所闻,可以亲手写折奏闻才好……

——康熙48年珠批李煦奏折

朕安。尔虽无知小孩……特恩至此,虽不管地方之事,亦可以所闻大小事,照尔父密密奏闻,是与非朕自有洞鉴。就是笑话也罢,叫老主子笑笑也好……

——康熙57年朱批曹類奏折

所批殊笔谕旨皆出朕手,无代书之人。此番出巡,朕以右手病不能写字,用左手执笔批旨,断不假手于人。故凡所奏事件,惟联及原奏人知之……

——康熙

清朝前中期的鼎盛与危机

康雍乾时期的君主专制——奏折制度

■ 思考:②清代奏折制度还具备哪些特点?

联系迅速

高度机密

事无巨细

清朝前中期的鼎盛与危机

康雍乾时期的君主专制——奏折制度

奏折制度概念P78:

部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节,形成了奏折制度。

■ 思考:③圈画概念中凸显特点的关键词?

④体现了清朝君主专制制度怎样的变化?

强化皇帝对官僚机构的控制,是君主专制加强的体现。

二、康雍乾时期的君主专制

清朝前中期的鼎盛与危机

1. 奏折制度——强化皇帝对官僚机构的控制

2. 军机处

军机处本内阁之分局……雍正年间用兵西北,以内阁在太和门外,保直者多,虑漏泄事机,始设军需房于寝宫旁,后名军机处。

地近宫廷,便于宣召,为军机大臣者皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。(军机大臣)只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

清朝前中期的鼎盛与危机

康雍乾时期的君主专制——军机处

■ 思考:军机处具有哪些特点?

处理迅速

亲信、机密

君主专制的工具

军机处的设立是专制皇权发展至顶峰的标志

乾清宫

养心殿

军机处

二、康雍乾时期的君主专制

清朝前中期的鼎盛与危机

1. 奏折制度——强化皇帝对官僚机构的控制

2. 军机处——专制皇权发展至顶峰

专制皇权的不断发展

秦

两汉

隋唐

宋

明清

确立

三公九卿

巩固

增设中朝

发展

一省制

完善

三省六部制

加强

二府三司

元

明:废除丞相制度

清:雍正设立军机处

君主专制

达到顶峰

乾隆帝时,文字狱则达到顶峰,共发生130余案。其中47案的案犯被处以死刑,这意味着生者凌迟、死者戮尸、男性亲族15岁以上者连坐立斩。

造成了社会恐怖,摧残了人才,许多知识分子不敢过问政治。

禁锢了人们的思想言论,严重阻碍了思想、学术的发展和进步

清朝前中期的鼎盛与危机

二、康雍乾时期的君主专制

清朝前中期的鼎盛与危机

1. 奏折制度——强化皇帝对官僚机构的控制

2. 军机处——专制皇权发展至顶峰

3. 文字狱——禁锢思想

①

②

④

清朝前中期的鼎盛与危机

例3.说出下列示意图中枢权力机构的名称,并按朝代顺序进行排序。

⑥

三省六部制

(隋唐)

三公九卿制

(汉)

三公九卿制(秦)

⑤

一省制

(元)

六部

(明)

③

二府三司(宋)

④②①③⑤⑥

三、清朝疆域的奠定

清朝前中期的鼎盛与危机

1东南:

(1)统 一台湾;

(2)清政府设

台湾府,隶属福建省

2东北:(1)沙抗击 ,

签订《尼布楚条 约;

(2)设将军辖区管理。

(1)康雍乾平定准噶尔;

在蒙古族地区建立盟旗制 (2)乾隆时平定准噶尔 ;

在新疆设立准噶尔;

(1)册封达赖、班;

(2)遣驻藏大臣 ;

(3)《钦定藏内 善

3北部和西北:

4西藏:

一、疆域的奠定

改土归流

5西南:

中央: 理藩院

概括措施

统一台湾

台湾府

福建省

抗击沙俄

《尼布楚条约》

准噶尔

盟旗制度

大小和卓叛乱

伊犁将军

册封达赖、班禅;

派遣驻藏大臣;

颁布《钦定藏内善后章程》

改土归流

设理藩院

清朝前中期的鼎盛与危机

清

葱 岭

巴勒喀什池

西伯利亚

外兴安岭和库页岛

太 平 洋

台湾及其附属岛屿,

包括钓鱼岛赤尾屿等

南海诸岛

喜马拉雅山脉

清朝前中期的鼎盛与危机

统一多民族国家版图在清朝前中期最终奠定

东南:

武力统一台湾;

清设台湾府,隶属福建省

东北:(1)抗击沙俄, 签订《尼布楚条约》; (2)设将军辖区管理。

(1)康雍乾平定准噶尔;

在蒙古族地区建立盟旗制

(2)乾隆时平定大小和卓叛乱;

在新疆设立伊犁将军;

北部和西北:

西藏:

一、疆域的奠定

西南:改土归流

中央: 理藩院

概括措施

册封达赖、班禅;

派遣驻藏大臣;

颁布《钦定藏内善后章程》

册封达赖、班禅

派驻藏大臣

伊犁将军

盟旗制度

总督—巡抚

与前朝代相比清前中期边疆治理有什么特点?

直接治理,力度空前;

因俗而治,方法多样。

对比特点

清朝前中期的鼎盛与危机

统一多民族国家版图的变化

秦

西汉

唐

元

明

清

一、疆域的奠定

问题①同一时期世界形势发生了什么变化?

②面对中国周边政治形势的变化,清王朝巩固疆域的措施有何积极意义?

③你认为清王朝巩固疆域的措施有没有什么隐忧?

西方殖民扩张

稳定内陆边疆,抵御西方侵略扩张

不够重视海防

对清朝经略边疆的思考

清朝前中期的鼎盛与危机

四、统治危机

清朝前中期的鼎盛与危机

何炳棣对17、18世纪中国人口的估计(约数) :

万历二十八年(1600) 1.5亿

康熙三十九年(1700) 1.5亿

乾隆四十四年(1779) 2.75亿

乾隆五十九年(1794) 3.13亿

人多之害:山顶已植黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深菁,犹不足养,天地之力穷矣!种植之法既精,糠核亦所吝惜,蔬果尽以助食,草木几无孑遗,犹不足养,人事之权殚矣!

传统的小农经济对于自然资源的开发已达极限,人地矛盾严重

1. 内部危机

川、楚之役,竭宇内之兵力而后定之。

——《清史稿》

白莲教

天理教

起义

(镇压叛乱的)破费对帝国的国库是毁灭性的。乾隆后期的盈余约七千八百万两因镇压叛乱而消耗净尽,镇压叛乱耗资达一亿二千万两。

——《剑桥晚清中国史》

清朝前中期的鼎盛与危机

2. 外部世界剧变

以西方为核心的新国际形势

1662 康熙 1722

雍正

1736 乾隆 1795

1785

瓦特改良蒸汽机

18世纪

启蒙运动

1492年

哥伦布到达美洲

17世纪

英国开始殖民印度

1644

清朝前中期的鼎盛与危机

(马戛尔尼使团来华)使团乘坐那么多的船只远道而来,中国人见了一定非常得意,因为在长幡上用中文写着几个大字:“英吉利贡使”。无论在旗上还是在英使提供的礼品清单上,中国官吏都把“礼物”改为“贡物”。

——《停滞的帝国:两个世界的撞击》

思考:“礼物”“贡物”之争反映了清朝统治者怎样的心态?

这种心态在对外政策上是怎么体现的?

导致了什么样的后果?

顺治时期:颁布“禁海令”、“迁海令”

康熙时期:四口通商

粤闽浙江

乾隆时期:一口通商

广州十三行

以天朝上国自居

朝贡体系,闭关锁国

中国落后于世界潮流

清朝前中期的鼎盛与危机

“十三行”

洋船争出是官商,十字门开向二洋。

五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行。

只能住指定会馆,不能在广东过冬,不能向中国商人借款,不能打听商业行情。 ——《防夷五事》

十三行商人和外商洽谈贸易

闭关锁国政策

指闭关自守,不与外界接触的一种国家政策,不是完全禁绝,而是严格限制对外贸易。

概况:明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。

朝贡贸易,即入贡国家表明臣属于中国,愿意接受中国皇帝的册封,将本国或其他国家的奇珍异物以供品的名义进献给中国皇帝,中国则用丝绸、金银、瓷器等以“赏赐”的名义回赠。或中国派使臣出访主动“颁赐”,外国回赠品仍被视为贡品。

这种表面上的外交往来,实质上是官方的易货贸易,为体现天朝上国的气度,明朝实行 “厚往薄来”的原则,对“朝贡”的国家回赠品要大大超过“贡品”的价值。

朝贡贸易

清朝前中期的鼎盛与危机

明清对外交往

清朝前中期的鼎盛与危机

18世纪,当时正处在清朝的康雍乾盛世,政治清明、社会安定、经济繁荣、文化昌盛、多民族国家的统一大大巩固。如果只把它和汉、唐、元、明作纵向比较,而不进行世界性的横向比较,中国封建社会看起来仍具有活力,仍在继续发展。18世纪的中国确有值得称道的巨大成就。

——戴逸《18世纪的中国与世界》

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进