斯大林模式的社会主义建设道路课件

图片预览

文档简介

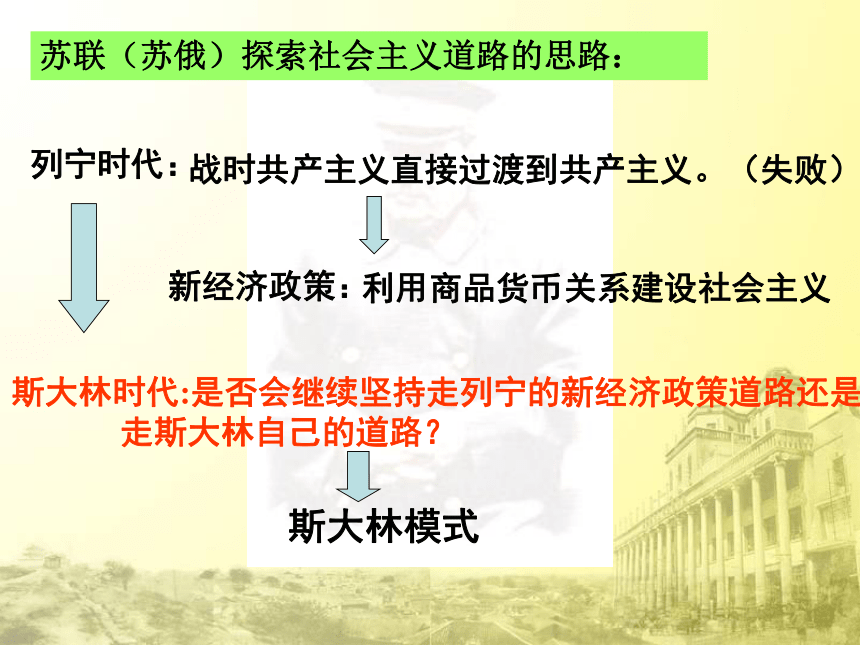

课件37张PPT。两个课时完成苏联(苏俄)探索社会主义道路的思路: 战时共产主义直接过渡到共产主义。(失败) 利用商品货币关系建设社会主义斯大林时代:是否会继续坚持走列宁的新经济政策道路还是

走斯大林自己的道路?斯大林模式列宁时代:新经济政策:第一次:追随理想的实验

——按马克思设想进行的实验(战时共产主义政策)

第二次:面对现实的实验

——列宁从国情出发进行的实验(新经济政策)

第三次:回归理想的实验

——斯大林社会主义建设体制的实验(斯大林模式)苏联社会主义建设的三大探索一场 的实验:悲壮69年斯大林这个名字足以震撼世界

有人说他是个残暴凶狠的魔鬼

有人说他是个杀人不眨眼的暴君

有人说他是十恶不赦的历史罪人

也有人把他视为天之骄子,

扭转整个世界的历史巨人

他是英勇无畏的,又是冷酷无情的 列宁逝世后,代之而起的是一位“钢铁般的人”斯大林:意为“钢铁般的人”, 1905年,他第一次见到列宁,从此成为列宁的支持者。列宁逝世后,斯大林开始领导苏联的社会主义建设。他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武的强国。

——丘吉尔一、斯大林模式的工业化之路

1.背景

①1924年列宁逝世,斯大林成为主要领导人。

②苏联国民经济基本恢复后,仍是一个落后的农业国。

③斯大林时期,苏联仍受到资本主义国家的包围和威胁。一、斯大林模式的工业化之路

2.方针、特点及步骤

①方针:

1925年12月召开的联共(布)“十四”大正式提出了实现社会主义工业化的方针。

②特点:

优先发展重工业 ,追求高速度,依靠本国力量积累资金。一、斯大林模式的工业化之路

③过程:

1926~1928年,主要对原有工业企业进行改建扩建;

从1928年起,开始了有计划的优先发展重工业的第一个五年计划;

1932年第一个五年计划完成;

1933年开始第二个五年计划,1937年完成。问题思考

1.斯大林提出优先发展重工业的原因是什么?

(1)苏联刚刚建立,工业基础薄弱。

(2)苏联经基本济恢复后,苏联仍然是一个落后的农业国。

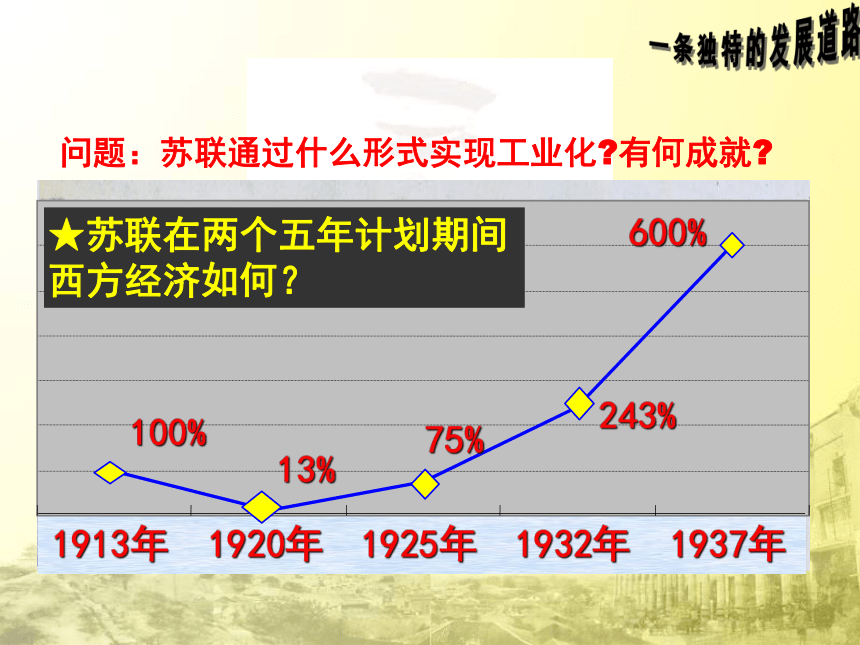

(3)为了用现代技术改造落后的工业、农业,为了增强国防力量以维护独立,为了给建立提供物质技术基础。国家指令性的计划经济问题:苏联通过什么形式实现工业化?有何成就?★苏联在两个五年计划期间西方经济如何?一条独特的发展道路苏联的工业化我国经济建设提供什么经验教训?问题:苏联工业化存在哪些问题?一份骄人的成绩

二个严重的问题1、经济结构:不合理2、经济规律:不遵守——农轻重比例失调 ——排斥市场商品货币关系和价值规律 一条独特的发展道路一、斯大林模式的工业化之路

3.影响:

积极(成就):

苏联形成了比较齐全的工业体系,国民经济结构发生了改变,1937年工业总产值欧洲第一世界第二,成为世界工业强国;

消极:

形成了重工业过重、轻工业过轻、农业落后的不合理经济结构,农民为工业化付出的代价过大。苏联工业化成功的原因

①方针政策:优先发展重工业,追求高速度;

②具体措施:相继实施了两个五年计划;

③苏联人民饱满的爱国热情。

历史教训

①农、轻、重比例兼顾,国民经济协调发展和可持续发展;

②工业化建设必须兼顾农民的利益,保证国家的长远发展。问题思考

苏联工业化和西方资本主义国家的工业化在重点与手段上有何不同?

(1)重点:

苏联优先发展重工业,而资本主义国家的工业化是从轻工业部门开始的。

(2)手段:

苏联的工业化是采用行政手段保证高积累多投资,而资本主义国家的建设资金是靠殖民掠夺、向外国借债等手段筹集的。二、农业全盘集体化

1.背景

①十月革命后,苏俄农业仍然是个体小生产水平,为了引导农业小生产者走上社会主义道路,1927年联共(布)“十五”大提出了农业逐步集体化的方针。

②工业化的发展对粮食需求的大幅增加,农业生产不能适应工业发展需求,斯大林决定通过农业 全盘集体化来克服粮食危机。二、农业全盘集体化

2.农业集体化的实施

①从1929 年起,全国各地的集体化运动一哄而起,强迫命令的一些过火行为引起农民的强烈不满。

②1930年,经过斯大林的整顿,农业集体化运动又发展起来。到1937年,农业集体化完成。这是前苏联一段笑话:农夫伊万在河里捉到一条大鱼

高兴的回到家里和老婆说:“看,我们有炸鱼吃了!”

老婆说:“没有油啊!” 伊万说:“那就煮!”

老婆说:“没锅!” 伊万说:“那就烤!”

老婆说:“没有柴!”伊万气死了,走到河边把鱼扔回去

那鱼在水里划了一个半圆,高呼:“斯大林万岁!”据统计,在苏联农村中,从29年7月到30年7月,牛减少了32%,马减少了13%,猪减少了33%。一条独特的发展道路回首看历史为什么会出现第二框的现象,会产生什么严重后果?由于强迫农民加入集体农庄,引起农民的不满与抵制;

严重挫伤农民的生产积极性,最终影响农业长久发展;回首看历史 苏联的办法把农民挖得很苦。他们采取所谓义务交售制等项办法,把农民生产的东西拿走太多,给的代价又极低。他们这样来积累资金,使农民的生产积极性受到极大的损害。你要母鸡多生蛋,又不给它米吃,又要马儿跑得好,又要马儿不吃草。世界上哪有这样的道理。

──毛泽东《论十大关系》一条独特的发展道路毛泽东针对斯大林什么措施提出来的?他批判斯大林的什么做法?针对片面发展重工业策略。批判牺牲农业发展工业政策笑容的背后会是什么呢?

集体农庄幸福的快乐的少女1、强制性加入,违背自愿原则2、牺牲农业发展工业3、严重挫伤农民积极性,

最终影响农业长久发展 二、农业全盘集体化

(3)影响

①积极:

农业集体化的实现为解决工业化建设急需的粮食、原料、资金创造了有利条件。

②消极:

农业集体化没有促进农业生产力本身的发展,引起了农民的不满;开展了对富农的斗争,消灭了富农阶级。4.实质:

社会主义生产关系的建立(农业的社会主义改造)

5.教训:

①生产关系的调整必须适应生产力水平

②改革必须以解放和发展生产力为根本目的

斯大林的工业化之路

农业全盘集体化斯大林模式的形成三、“斯大林模式”

1.形成标志——1936年苏联新宪法制定

(1)社会主义工业化和农业集体化的实现,改变了苏联的经济和 社会 结构。

(2)1936年,苏联通过了《苏维埃社会主义共和国宪法》,宣布苏联的社会主义已经基本建成,标志着斯大林模式的确立。2.内容

(1)经济方面

①特点:高度集中的指令性计划管理,排斥市场调节;由国家占有绝大部分成产资料。优先发展重工业尤其是军事工业。

(2)政治方面

①特点:国家的权力高度集中于党,党的权力又集中于中央,中央的权力又集中于斯大林。

(3)思想文化方面

①特点:个人崇拜。用行政手段对学术文化领域进行严格的管理和控制。3.评价

(1)经济方面

积极:集中全国的人力、物力和财力推动了苏联社会生产力的发展;为反法西斯战争的胜利奠定了物质基础。

消极:从长远来看,这种模式长期片面发展重 工业 ,影响了农业、轻工业的发展;高度集中的指令性计划管理,压抑了地方和企业的积极性,使经济发展失去活力。

3.评价

(2)政治方面

积极:保证了党对新生政权的领导,维系了政局;

消极:但容易导致个人独裁,破坏民主和法制。

(3)思想文化方面

积极:能够统一全国人民的意志;

消极:思想理论单调划一,学术及艺术创作单一,文化创造力受到极大压制。

3.评价

(4)斯大林模式在经济、政治与思想文化三方面的相互联系,相互渗透,形成了一个严密的整体,对苏联的社会主义建设产生了深远的影响。

(5)斯大林模式也影响了后来的东欧等社会主义国家,造成了重大的历史影响。它是东欧剧变和苏联解体的根本原因。

(6)结论:

斯大林模式是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的惟一模式,更不是一种正确的模式。

4.实质:

斯大林模式就是高度集中的政治经济体制。 在亿万人民的心目中斯大林成为神话般的人间上帝,大家开始战战兢兢地念叨他的名字,他们相信:只有他一个人能够拯救苏维埃国家,使之不受侵略和解体。

——麦德维杰夫《让历史来审判》

基洛夫被暗杀 — 苏联“大清洗”的导火索 规定对总书记斯大林的鼓掌可达10分钟,对其他政治局委员鼓掌不能超过2分钟

可是政治局委员兼列宁格勒州书记基洛夫出现时,鼓掌长达10分钟之久。

选举中央委员会时,斯大林是当选委员中得票最少的一个,缺票270张,而基洛夫只缺3张。

斯大林对此感到十分震惊。但是,基洛夫这位在党内外深孚众望的领导人在1934年12月1日被暗杀。 参与基洛夫一案侦察工作和见证的人不是死于车祸就是永久失踪。由此开始,和斯大林意见不一致也被指控犯有谋杀罪和叛国罪而被害。

在军队中总共有4万多名军官遭迫害,5名元帅中有3名被杀害,10多位副国防人民委员中无一人得以幸免。

同时,在经济建设部门,大批专家、工程技术人员和企业管理干部被清洗,严重影响了经济的正常进行。1938年末,大清洗运动才逐渐平息。

西方材料估计有500万人受牵连,30—40万人被处决。1936—1939年间,有一半以上的党员,即120万人被逮捕。 中国有没有实行过“斯大林模式”,与“斯大林模式”相比,中国特色社会主义模式吸取了什么经验教训?20世纪50-70年代末实行过。(对中国社会主义建设影响的体现:过渡时期,优先发展重工业,三大改造;十年建设时期“左”倾错误不断发展;“文化大革命”)

(1)制定经济政策时,一定要使生产关系的调整适应生产力的发展。

(2)要从本国国情出发,保证国民经济比例稳步健康协调发展。

(3)要注意健全社会主义民主和法制。历史反思高考题11、⑴请以英国和苏联为例,说明“自由放任”模式和“计划经济”模式产生的消极影响。 ⑵以罗斯福新政为起点,西方通过何种方式突破“自由放任”模式?这标志着资本主义经济制度发生了怎样的变化⑴英国:资本主义经济危机的发生。

苏联:农轻重比例失调,生产积极性受到压制。⑵突破:国家加强对经济的干预; 想标志:国家垄断资本主义的形成。 俄美中改革题2、《走向21世纪的中国和世界》云:“20世纪在现代化发展道路上有三次重要的改革调整机遇.一次是20年代初俄国,一次是30年代的美国,还有一次是70年代末期以来的中国”回答: ⑴概括指出分别发生在俄,美,中“改革调整机遇”是什么? ⑵各国调整有何特点? ⑶你如何认识社会主义和资本主义的经济体制?⑴机遇:①1921年苏俄新经济政策。②1933年美国“罗斯福新政”。③1978年十一届三中全会以来,中国实行改革开放政策⑵特点:①苏俄通过市场经济用粮食税、国家资本主义和商品经济,建立起社会主义工业同农民的交流。②美国用国家干预经济的办法,即用一定的计划经济来调节资本主义的矛盾,遏制市场经济盲目性和混乱性,以达到解除经济危机的目的.③中国坚持发展社会主义的市场经济,建设有中国特色的社会主义。 ⑶认识:资本主义也有计划经济,社会主义也有市场经济,计划、市场只是经济手段,不是社会主义和资本主义的本质区别 中苏道路题13、在中国革命与建设中,两次由“走俄国人的路向走中国自己的路”转变的似曾相识的经历。据此回答下面的问题: ⑴这两次经历分别指什么? ⑵两次转变的关键的历史人物分别是谁? ⑶两次转变最关键的转折点是什么? 第一次:由城市中心的革命道路向以农村包围城市,最后夺取全国政权的革命道路转变。 第二次:由高度集中的计划经济体制向市场经济体制转变⑵关键人物:毛泽东、邓小平。 ⑶转折点:井冈山革命根据地建立;十一届三中全会的召开中苏道路题23、在中国革命与建设中,两次由“走俄国人的路向走中国自己的路”转变的似曾相识的经历。据此回答下面的问题: ⑷第一次转变中最惨痛的教训是什么?概述第二次转变带来的丰硕成果。⑷第一次转变的教训:王明坚持“城市中心论”,军事上陷入 “左”倾冒险主义,致使红军第五次反“围剿”失败,被迫长征。

第二次转变的成果:工农业生产迅速发展,对外经济贸易和技术交流打开了新局面。进出口贸易总额不断增加,科技、教育、文化事业也都蓬勃发展,城乡人民生活水平有了显著提高内

容农业工业贸易分配战时共产

主义政策余粮收集制大中小工业一律收归国有(单一的公有制,高度集中管理)取消自由贸易

(否决商品货币关系)实行实物配给制(平均主义)新经济政策斯大林模式集体化、农业

税很重 高度集中的国家

计划模式,直接

管理工资制(平

均主义)国家资本主义恢复自由贸

易,允许商

品买卖实行按劳分配制项目

“斯大林模式”与中外其他制度的比较生产资料公有制生产资料私有制以公有制为主导,多种所有制成分并存。优先发展重工业先轻工业

后重工业农、轻、重协调发展全盘集体化资本主义农场家庭联产承包责任制高度集中的计划经济体制资本主义市场经济体制社会主义市场经济体制苏维埃体制(高度集权)、一党制、终身制君主立宪制、内阁制、两党制。人民代表大会制度、中共领导下的多党合作和政治协商制度。

走斯大林自己的道路?斯大林模式列宁时代:新经济政策:第一次:追随理想的实验

——按马克思设想进行的实验(战时共产主义政策)

第二次:面对现实的实验

——列宁从国情出发进行的实验(新经济政策)

第三次:回归理想的实验

——斯大林社会主义建设体制的实验(斯大林模式)苏联社会主义建设的三大探索一场 的实验:悲壮69年斯大林这个名字足以震撼世界

有人说他是个残暴凶狠的魔鬼

有人说他是个杀人不眨眼的暴君

有人说他是十恶不赦的历史罪人

也有人把他视为天之骄子,

扭转整个世界的历史巨人

他是英勇无畏的,又是冷酷无情的 列宁逝世后,代之而起的是一位“钢铁般的人”斯大林:意为“钢铁般的人”, 1905年,他第一次见到列宁,从此成为列宁的支持者。列宁逝世后,斯大林开始领导苏联的社会主义建设。他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武的强国。

——丘吉尔一、斯大林模式的工业化之路

1.背景

①1924年列宁逝世,斯大林成为主要领导人。

②苏联国民经济基本恢复后,仍是一个落后的农业国。

③斯大林时期,苏联仍受到资本主义国家的包围和威胁。一、斯大林模式的工业化之路

2.方针、特点及步骤

①方针:

1925年12月召开的联共(布)“十四”大正式提出了实现社会主义工业化的方针。

②特点:

优先发展重工业 ,追求高速度,依靠本国力量积累资金。一、斯大林模式的工业化之路

③过程:

1926~1928年,主要对原有工业企业进行改建扩建;

从1928年起,开始了有计划的优先发展重工业的第一个五年计划;

1932年第一个五年计划完成;

1933年开始第二个五年计划,1937年完成。问题思考

1.斯大林提出优先发展重工业的原因是什么?

(1)苏联刚刚建立,工业基础薄弱。

(2)苏联经基本济恢复后,苏联仍然是一个落后的农业国。

(3)为了用现代技术改造落后的工业、农业,为了增强国防力量以维护独立,为了给建立提供物质技术基础。国家指令性的计划经济问题:苏联通过什么形式实现工业化?有何成就?★苏联在两个五年计划期间西方经济如何?一条独特的发展道路苏联的工业化我国经济建设提供什么经验教训?问题:苏联工业化存在哪些问题?一份骄人的成绩

二个严重的问题1、经济结构:不合理2、经济规律:不遵守——农轻重比例失调 ——排斥市场商品货币关系和价值规律 一条独特的发展道路一、斯大林模式的工业化之路

3.影响:

积极(成就):

苏联形成了比较齐全的工业体系,国民经济结构发生了改变,1937年工业总产值欧洲第一世界第二,成为世界工业强国;

消极:

形成了重工业过重、轻工业过轻、农业落后的不合理经济结构,农民为工业化付出的代价过大。苏联工业化成功的原因

①方针政策:优先发展重工业,追求高速度;

②具体措施:相继实施了两个五年计划;

③苏联人民饱满的爱国热情。

历史教训

①农、轻、重比例兼顾,国民经济协调发展和可持续发展;

②工业化建设必须兼顾农民的利益,保证国家的长远发展。问题思考

苏联工业化和西方资本主义国家的工业化在重点与手段上有何不同?

(1)重点:

苏联优先发展重工业,而资本主义国家的工业化是从轻工业部门开始的。

(2)手段:

苏联的工业化是采用行政手段保证高积累多投资,而资本主义国家的建设资金是靠殖民掠夺、向外国借债等手段筹集的。二、农业全盘集体化

1.背景

①十月革命后,苏俄农业仍然是个体小生产水平,为了引导农业小生产者走上社会主义道路,1927年联共(布)“十五”大提出了农业逐步集体化的方针。

②工业化的发展对粮食需求的大幅增加,农业生产不能适应工业发展需求,斯大林决定通过农业 全盘集体化来克服粮食危机。二、农业全盘集体化

2.农业集体化的实施

①从1929 年起,全国各地的集体化运动一哄而起,强迫命令的一些过火行为引起农民的强烈不满。

②1930年,经过斯大林的整顿,农业集体化运动又发展起来。到1937年,农业集体化完成。这是前苏联一段笑话:农夫伊万在河里捉到一条大鱼

高兴的回到家里和老婆说:“看,我们有炸鱼吃了!”

老婆说:“没有油啊!” 伊万说:“那就煮!”

老婆说:“没锅!” 伊万说:“那就烤!”

老婆说:“没有柴!”伊万气死了,走到河边把鱼扔回去

那鱼在水里划了一个半圆,高呼:“斯大林万岁!”据统计,在苏联农村中,从29年7月到30年7月,牛减少了32%,马减少了13%,猪减少了33%。一条独特的发展道路回首看历史为什么会出现第二框的现象,会产生什么严重后果?由于强迫农民加入集体农庄,引起农民的不满与抵制;

严重挫伤农民的生产积极性,最终影响农业长久发展;回首看历史 苏联的办法把农民挖得很苦。他们采取所谓义务交售制等项办法,把农民生产的东西拿走太多,给的代价又极低。他们这样来积累资金,使农民的生产积极性受到极大的损害。你要母鸡多生蛋,又不给它米吃,又要马儿跑得好,又要马儿不吃草。世界上哪有这样的道理。

──毛泽东《论十大关系》一条独特的发展道路毛泽东针对斯大林什么措施提出来的?他批判斯大林的什么做法?针对片面发展重工业策略。批判牺牲农业发展工业政策笑容的背后会是什么呢?

集体农庄幸福的快乐的少女1、强制性加入,违背自愿原则2、牺牲农业发展工业3、严重挫伤农民积极性,

最终影响农业长久发展 二、农业全盘集体化

(3)影响

①积极:

农业集体化的实现为解决工业化建设急需的粮食、原料、资金创造了有利条件。

②消极:

农业集体化没有促进农业生产力本身的发展,引起了农民的不满;开展了对富农的斗争,消灭了富农阶级。4.实质:

社会主义生产关系的建立(农业的社会主义改造)

5.教训:

①生产关系的调整必须适应生产力水平

②改革必须以解放和发展生产力为根本目的

斯大林的工业化之路

农业全盘集体化斯大林模式的形成三、“斯大林模式”

1.形成标志——1936年苏联新宪法制定

(1)社会主义工业化和农业集体化的实现,改变了苏联的经济和 社会 结构。

(2)1936年,苏联通过了《苏维埃社会主义共和国宪法》,宣布苏联的社会主义已经基本建成,标志着斯大林模式的确立。2.内容

(1)经济方面

①特点:高度集中的指令性计划管理,排斥市场调节;由国家占有绝大部分成产资料。优先发展重工业尤其是军事工业。

(2)政治方面

①特点:国家的权力高度集中于党,党的权力又集中于中央,中央的权力又集中于斯大林。

(3)思想文化方面

①特点:个人崇拜。用行政手段对学术文化领域进行严格的管理和控制。3.评价

(1)经济方面

积极:集中全国的人力、物力和财力推动了苏联社会生产力的发展;为反法西斯战争的胜利奠定了物质基础。

消极:从长远来看,这种模式长期片面发展重 工业 ,影响了农业、轻工业的发展;高度集中的指令性计划管理,压抑了地方和企业的积极性,使经济发展失去活力。

3.评价

(2)政治方面

积极:保证了党对新生政权的领导,维系了政局;

消极:但容易导致个人独裁,破坏民主和法制。

(3)思想文化方面

积极:能够统一全国人民的意志;

消极:思想理论单调划一,学术及艺术创作单一,文化创造力受到极大压制。

3.评价

(4)斯大林模式在经济、政治与思想文化三方面的相互联系,相互渗透,形成了一个严密的整体,对苏联的社会主义建设产生了深远的影响。

(5)斯大林模式也影响了后来的东欧等社会主义国家,造成了重大的历史影响。它是东欧剧变和苏联解体的根本原因。

(6)结论:

斯大林模式是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的惟一模式,更不是一种正确的模式。

4.实质:

斯大林模式就是高度集中的政治经济体制。 在亿万人民的心目中斯大林成为神话般的人间上帝,大家开始战战兢兢地念叨他的名字,他们相信:只有他一个人能够拯救苏维埃国家,使之不受侵略和解体。

——麦德维杰夫《让历史来审判》

基洛夫被暗杀 — 苏联“大清洗”的导火索 规定对总书记斯大林的鼓掌可达10分钟,对其他政治局委员鼓掌不能超过2分钟

可是政治局委员兼列宁格勒州书记基洛夫出现时,鼓掌长达10分钟之久。

选举中央委员会时,斯大林是当选委员中得票最少的一个,缺票270张,而基洛夫只缺3张。

斯大林对此感到十分震惊。但是,基洛夫这位在党内外深孚众望的领导人在1934年12月1日被暗杀。 参与基洛夫一案侦察工作和见证的人不是死于车祸就是永久失踪。由此开始,和斯大林意见不一致也被指控犯有谋杀罪和叛国罪而被害。

在军队中总共有4万多名军官遭迫害,5名元帅中有3名被杀害,10多位副国防人民委员中无一人得以幸免。

同时,在经济建设部门,大批专家、工程技术人员和企业管理干部被清洗,严重影响了经济的正常进行。1938年末,大清洗运动才逐渐平息。

西方材料估计有500万人受牵连,30—40万人被处决。1936—1939年间,有一半以上的党员,即120万人被逮捕。 中国有没有实行过“斯大林模式”,与“斯大林模式”相比,中国特色社会主义模式吸取了什么经验教训?20世纪50-70年代末实行过。(对中国社会主义建设影响的体现:过渡时期,优先发展重工业,三大改造;十年建设时期“左”倾错误不断发展;“文化大革命”)

(1)制定经济政策时,一定要使生产关系的调整适应生产力的发展。

(2)要从本国国情出发,保证国民经济比例稳步健康协调发展。

(3)要注意健全社会主义民主和法制。历史反思高考题11、⑴请以英国和苏联为例,说明“自由放任”模式和“计划经济”模式产生的消极影响。 ⑵以罗斯福新政为起点,西方通过何种方式突破“自由放任”模式?这标志着资本主义经济制度发生了怎样的变化⑴英国:资本主义经济危机的发生。

苏联:农轻重比例失调,生产积极性受到压制。⑵突破:国家加强对经济的干预; 想标志:国家垄断资本主义的形成。 俄美中改革题2、《走向21世纪的中国和世界》云:“20世纪在现代化发展道路上有三次重要的改革调整机遇.一次是20年代初俄国,一次是30年代的美国,还有一次是70年代末期以来的中国”回答: ⑴概括指出分别发生在俄,美,中“改革调整机遇”是什么? ⑵各国调整有何特点? ⑶你如何认识社会主义和资本主义的经济体制?⑴机遇:①1921年苏俄新经济政策。②1933年美国“罗斯福新政”。③1978年十一届三中全会以来,中国实行改革开放政策⑵特点:①苏俄通过市场经济用粮食税、国家资本主义和商品经济,建立起社会主义工业同农民的交流。②美国用国家干预经济的办法,即用一定的计划经济来调节资本主义的矛盾,遏制市场经济盲目性和混乱性,以达到解除经济危机的目的.③中国坚持发展社会主义的市场经济,建设有中国特色的社会主义。 ⑶认识:资本主义也有计划经济,社会主义也有市场经济,计划、市场只是经济手段,不是社会主义和资本主义的本质区别 中苏道路题13、在中国革命与建设中,两次由“走俄国人的路向走中国自己的路”转变的似曾相识的经历。据此回答下面的问题: ⑴这两次经历分别指什么? ⑵两次转变的关键的历史人物分别是谁? ⑶两次转变最关键的转折点是什么? 第一次:由城市中心的革命道路向以农村包围城市,最后夺取全国政权的革命道路转变。 第二次:由高度集中的计划经济体制向市场经济体制转变⑵关键人物:毛泽东、邓小平。 ⑶转折点:井冈山革命根据地建立;十一届三中全会的召开中苏道路题23、在中国革命与建设中,两次由“走俄国人的路向走中国自己的路”转变的似曾相识的经历。据此回答下面的问题: ⑷第一次转变中最惨痛的教训是什么?概述第二次转变带来的丰硕成果。⑷第一次转变的教训:王明坚持“城市中心论”,军事上陷入 “左”倾冒险主义,致使红军第五次反“围剿”失败,被迫长征。

第二次转变的成果:工农业生产迅速发展,对外经济贸易和技术交流打开了新局面。进出口贸易总额不断增加,科技、教育、文化事业也都蓬勃发展,城乡人民生活水平有了显著提高内

容农业工业贸易分配战时共产

主义政策余粮收集制大中小工业一律收归国有(单一的公有制,高度集中管理)取消自由贸易

(否决商品货币关系)实行实物配给制(平均主义)新经济政策斯大林模式集体化、农业

税很重 高度集中的国家

计划模式,直接

管理工资制(平

均主义)国家资本主义恢复自由贸

易,允许商

品买卖实行按劳分配制项目

“斯大林模式”与中外其他制度的比较生产资料公有制生产资料私有制以公有制为主导,多种所有制成分并存。优先发展重工业先轻工业

后重工业农、轻、重协调发展全盘集体化资本主义农场家庭联产承包责任制高度集中的计划经济体制资本主义市场经济体制社会主义市场经济体制苏维埃体制(高度集权)、一党制、终身制君主立宪制、内阁制、两党制。人民代表大会制度、中共领导下的多党合作和政治协商制度。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航