粤教版七年级地理上学期 3.2海洋与陆地的变迁 教学设计 (表格式)

文档属性

| 名称 | 粤教版七年级地理上学期 3.2海洋与陆地的变迁 教学设计 (表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 18.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-08-20 16:27:54 | ||

图片预览

文档简介

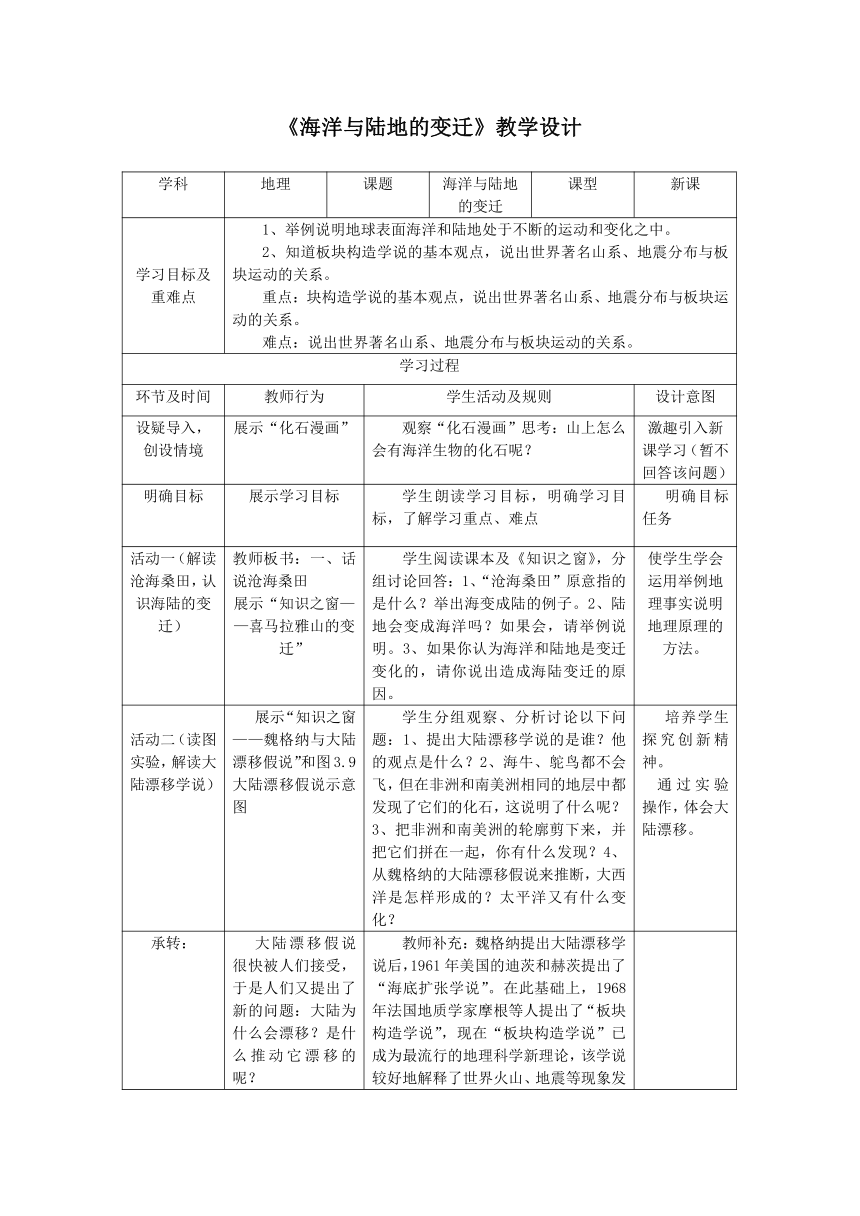

《海洋与陆地的变迁》教学设计

学科 地理 课题 海洋与陆地的变迁 课型 新课

学习目标及重难点 1、举例说明地球表面海洋和陆地处于不断的运动和变化之中。 2、知道板块构造学说的基本观点,说出世界著名山系、地震分布与板块运动的关系。 重点:块构造学说的基本观点,说出世界著名山系、地震分布与板块运动的关系。 难点:说出世界著名山系、地震分布与板块运动的关系。

学习过程

环节及时间 教师行为 学生活动及规则 设计意图

设疑导入, 创设情境 展示“化石漫画” 观察“化石漫画”思考:山上怎么会有海洋生物的化石呢? 激趣引入新课学习(暂不回答该问题)

明确目标 展示学习目标 学生朗读学习目标,明确学习目标,了解学习重点、难点 明确目标任务

活动一(解读沧海桑田,认识海陆的变迁) 教师板书:一、话说沧海桑田 展示“知识之窗——喜马拉雅山的变迁” 学生阅读课本及《知识之窗》,分组讨论回答:1、“沧海桑田”原意指的是什么?举出海变成陆的例子。2、陆地会变成海洋吗?如果会,请举例说明。3、如果你认为海洋和陆地是变迁变化的,请你说出造成海陆变迁的原因。 使学生学会运用举例地理事实说明地理原理的方法。

活动二(读图实验,解读大陆漂移学说) 展示“知识之窗——魏格纳与大陆漂移假说”和图3.9大陆漂移假说示意图 学生分组观察、分析讨论以下问题:1、提出大陆漂移学说的是谁?他的观点是什么?2、海牛、鸵鸟都不会飞,但在非洲和南美洲相同的地层中都发现了它们的化石,这说明了什么呢?3、把非洲和南美洲的轮廓剪下来,并把它们拼在一起,你有什么发现?4、从魏格纳的大陆漂移假说来推断,大西洋是怎样形成的?太平洋又有什么变化? 培养学生探究创新精神。 通过实验操作,体会大陆漂移。

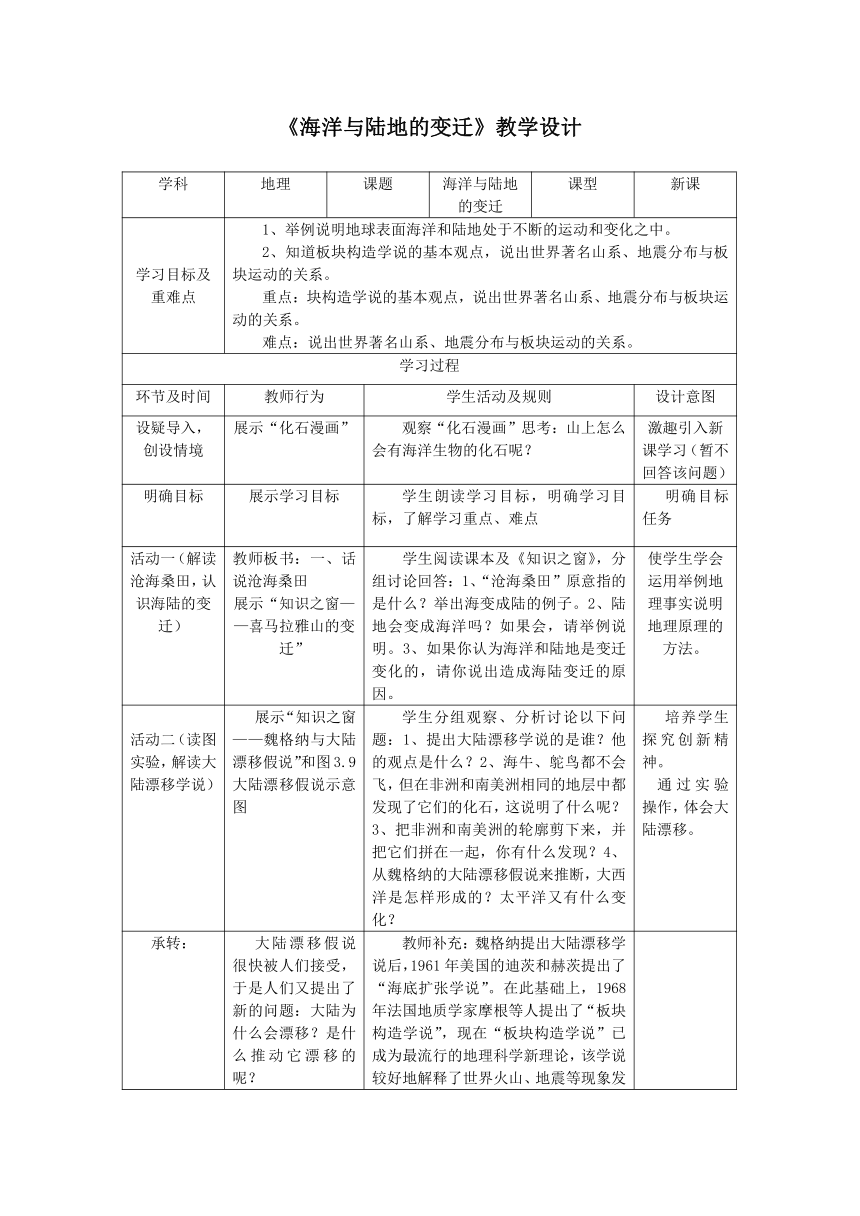

承转: 大陆漂移假说很快被人们接受,于是人们又提出了新的问题:大陆为什么会漂移?是什么推动它漂移的呢? 教师补充:魏格纳提出大陆漂移学说后,1961年美国的迪茨和赫茨提出了“海底扩张学说”。在此基础上,1968年法国地质学家摩根等人提出了“板块构造学说”,现在“板块构造学说”已成为最流行的地理科学新理论,该学说较好地解释了世界火山、地震等现象发生和分布的成因。

活动三(读图填表,体验“板块构造学说”) 展示图3.11“世界板块分布” 展示动画:板块运动:在板块相碰地区,常形成山脉,如阿尔卑斯山脉、喜马拉雅山脉。在板块张裂地区,常形成裂谷和海洋,如红海、大西洋、东非大裂谷。 展示卫星图片:东非大裂谷、红海 小组讨论学习: 1、全球被分为几大板块?板块是运动的还是静止的?注意图中箭头表示板块的运动方向,看看板块是如何运动的? 2、读图“世界板块分布”,说说每大板块主要包括大洲和大洋。 3、实验: 同学们将两本书放在桌面,用双手挤压书本,会发生什么现象?将纸屑放在两本书本上,缓慢拉开两本书,会发生什么现象? 4、学生活动:做一个小小科学家,展望未来,预测下列地理事物在未来的发展趋势。 地理事物地中海红海大西洋发展趋势原因分析

学生认识板块构造学说的基本观点。记住板块名称与分布。理解板块运动与山脉、裂谷、海洋、地震火山的关系。 培养学生的科学探索精神。

活动四(认识火山地震,培养防震减灾意识与能力) 展示图片2005年“印度洋海啸”和“日本大地震”,印尼坦博拉火山喷发,“汶川大地震”及其所造成的损失,用实例介绍两大火山地震带。 学生讨论:1、仔细观察图3.12世界火山和地震带分布图,图上火山地震带的分布与“世界板块分布”图的哪部分相似?世界有哪两大火山地震带? 2、火山地震是如何发生的? 3、地震给人类带来哪些危害? 4、面对地震灾害,我们应该怎么办? 培养学生防震减灾意识和能力。

课堂小结 师生共同小结 学生绘制本节的思维导图。 巩固知识和能力,构建知识框架。

作业设计 《地理读图填图训练》P22-23 撰写小论文“如何预防地震,减轻地震带来的损失” 拓展学生的知识面。

板书设计

第二节 海洋与陆地的变迁 一、话说沧海桑田 1、海陆处于不断变迁之中 2、造成海陆变迁的原因 3、大陆漂移学说(观点与证据) 4、板块构造学说 (1)基本观点: (2)板块分布 (3)板块运动的结果 二、认识火山、地震 1、火山、地震的发生 2、火山、地震的分布 3、防震减灾

教学反思 本节内容多、难度比较大,特别是大陆漂移学说和板块运动的观点比较抽象,应多采取实验和实例来说明。

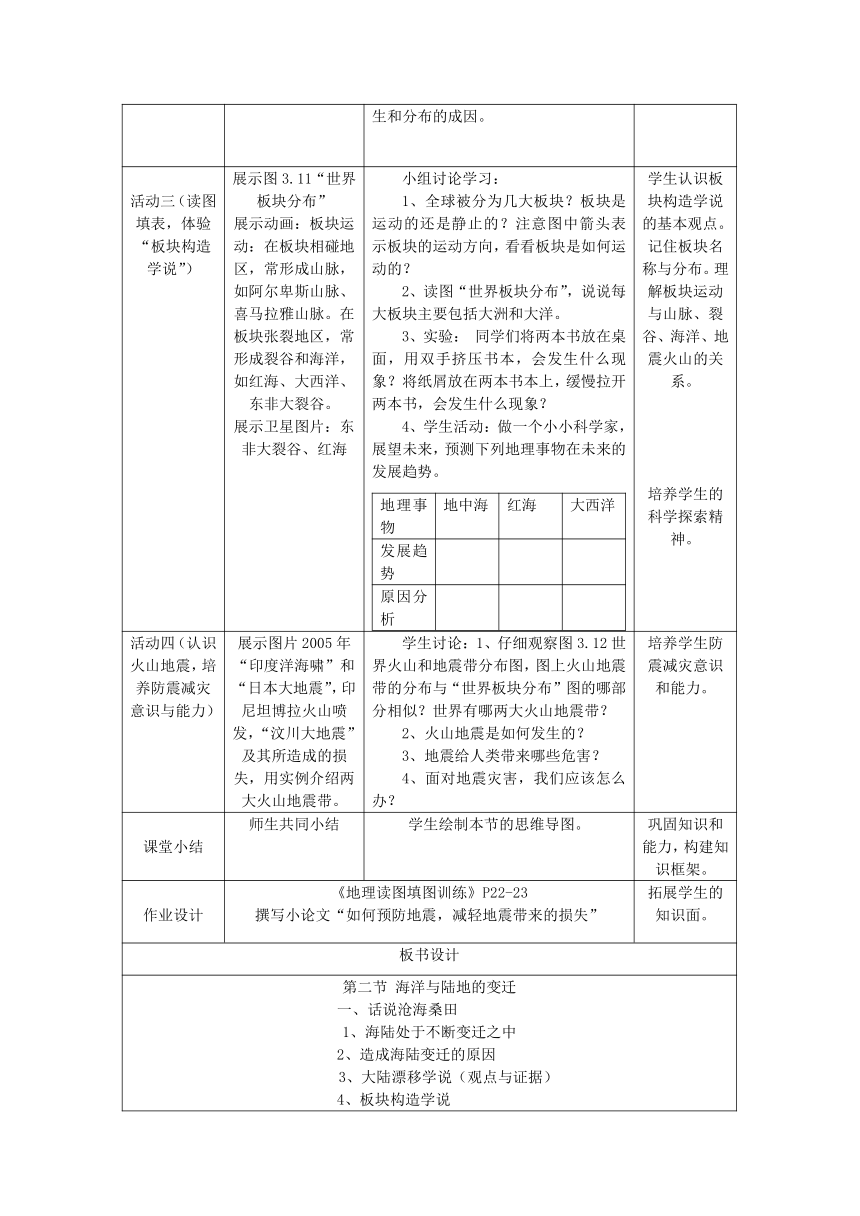

学科 地理 课题 海洋与陆地的变迁 课型 新课

学习目标及重难点 1、举例说明地球表面海洋和陆地处于不断的运动和变化之中。 2、知道板块构造学说的基本观点,说出世界著名山系、地震分布与板块运动的关系。 重点:块构造学说的基本观点,说出世界著名山系、地震分布与板块运动的关系。 难点:说出世界著名山系、地震分布与板块运动的关系。

学习过程

环节及时间 教师行为 学生活动及规则 设计意图

设疑导入, 创设情境 展示“化石漫画” 观察“化石漫画”思考:山上怎么会有海洋生物的化石呢? 激趣引入新课学习(暂不回答该问题)

明确目标 展示学习目标 学生朗读学习目标,明确学习目标,了解学习重点、难点 明确目标任务

活动一(解读沧海桑田,认识海陆的变迁) 教师板书:一、话说沧海桑田 展示“知识之窗——喜马拉雅山的变迁” 学生阅读课本及《知识之窗》,分组讨论回答:1、“沧海桑田”原意指的是什么?举出海变成陆的例子。2、陆地会变成海洋吗?如果会,请举例说明。3、如果你认为海洋和陆地是变迁变化的,请你说出造成海陆变迁的原因。 使学生学会运用举例地理事实说明地理原理的方法。

活动二(读图实验,解读大陆漂移学说) 展示“知识之窗——魏格纳与大陆漂移假说”和图3.9大陆漂移假说示意图 学生分组观察、分析讨论以下问题:1、提出大陆漂移学说的是谁?他的观点是什么?2、海牛、鸵鸟都不会飞,但在非洲和南美洲相同的地层中都发现了它们的化石,这说明了什么呢?3、把非洲和南美洲的轮廓剪下来,并把它们拼在一起,你有什么发现?4、从魏格纳的大陆漂移假说来推断,大西洋是怎样形成的?太平洋又有什么变化? 培养学生探究创新精神。 通过实验操作,体会大陆漂移。

承转: 大陆漂移假说很快被人们接受,于是人们又提出了新的问题:大陆为什么会漂移?是什么推动它漂移的呢? 教师补充:魏格纳提出大陆漂移学说后,1961年美国的迪茨和赫茨提出了“海底扩张学说”。在此基础上,1968年法国地质学家摩根等人提出了“板块构造学说”,现在“板块构造学说”已成为最流行的地理科学新理论,该学说较好地解释了世界火山、地震等现象发生和分布的成因。

活动三(读图填表,体验“板块构造学说”) 展示图3.11“世界板块分布” 展示动画:板块运动:在板块相碰地区,常形成山脉,如阿尔卑斯山脉、喜马拉雅山脉。在板块张裂地区,常形成裂谷和海洋,如红海、大西洋、东非大裂谷。 展示卫星图片:东非大裂谷、红海 小组讨论学习: 1、全球被分为几大板块?板块是运动的还是静止的?注意图中箭头表示板块的运动方向,看看板块是如何运动的? 2、读图“世界板块分布”,说说每大板块主要包括大洲和大洋。 3、实验: 同学们将两本书放在桌面,用双手挤压书本,会发生什么现象?将纸屑放在两本书本上,缓慢拉开两本书,会发生什么现象? 4、学生活动:做一个小小科学家,展望未来,预测下列地理事物在未来的发展趋势。 地理事物地中海红海大西洋发展趋势原因分析

学生认识板块构造学说的基本观点。记住板块名称与分布。理解板块运动与山脉、裂谷、海洋、地震火山的关系。 培养学生的科学探索精神。

活动四(认识火山地震,培养防震减灾意识与能力) 展示图片2005年“印度洋海啸”和“日本大地震”,印尼坦博拉火山喷发,“汶川大地震”及其所造成的损失,用实例介绍两大火山地震带。 学生讨论:1、仔细观察图3.12世界火山和地震带分布图,图上火山地震带的分布与“世界板块分布”图的哪部分相似?世界有哪两大火山地震带? 2、火山地震是如何发生的? 3、地震给人类带来哪些危害? 4、面对地震灾害,我们应该怎么办? 培养学生防震减灾意识和能力。

课堂小结 师生共同小结 学生绘制本节的思维导图。 巩固知识和能力,构建知识框架。

作业设计 《地理读图填图训练》P22-23 撰写小论文“如何预防地震,减轻地震带来的损失” 拓展学生的知识面。

板书设计

第二节 海洋与陆地的变迁 一、话说沧海桑田 1、海陆处于不断变迁之中 2、造成海陆变迁的原因 3、大陆漂移学说(观点与证据) 4、板块构造学说 (1)基本观点: (2)板块分布 (3)板块运动的结果 二、认识火山、地震 1、火山、地震的发生 2、火山、地震的分布 3、防震减灾

教学反思 本节内容多、难度比较大,特别是大陆漂移学说和板块运动的观点比较抽象,应多采取实验和实例来说明。