5长征 课件

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

律诗的概念

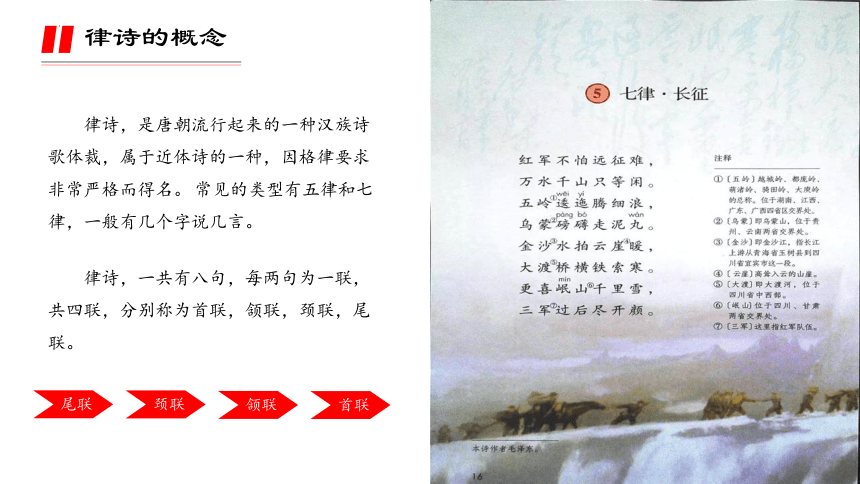

律诗,是唐朝流行起来的一种汉族诗歌体裁,属于近体诗的一种,因格律要求非常严格而得名。 常见的类型有五律和七律,一般有几个字说几言。

律诗,一共有八句,每两句为一联,共四联,分别称为首联,颔联,颈联,尾联。

首联

颔联

颈联

尾联

长征

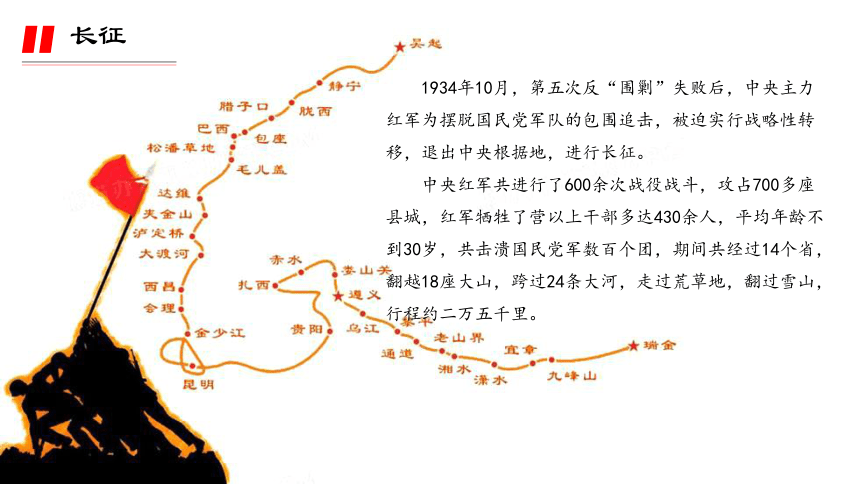

1934年10月,第五次反“围剿”失败后,中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击,被迫实行战略性转移,退出中央根据地,进行长征。

中央红军共进行了600余次战役战斗,攻占700多座县城,红军牺牲了营以上干部多达430余人,平均年龄不到30岁,共击溃国民党军数百个团,期间共经过14个省,翻越18座大山,跨过24条大河,走过荒草地,翻过雪山,行程约二万五千里。

走进作者

毛泽东(1893年12月26日-1976年9月9日)

字润之,湖南湘潭人。

中国人民的领袖,伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家 、战略家、理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,马克思主义中国化的伟大开拓者,近代以来中国伟大的爱国者和民族英雄,中国共产党第一代中央领导集体的核心,领导中国人民彻底改变自己命运和国家面貌的一代伟人 。

自读要求

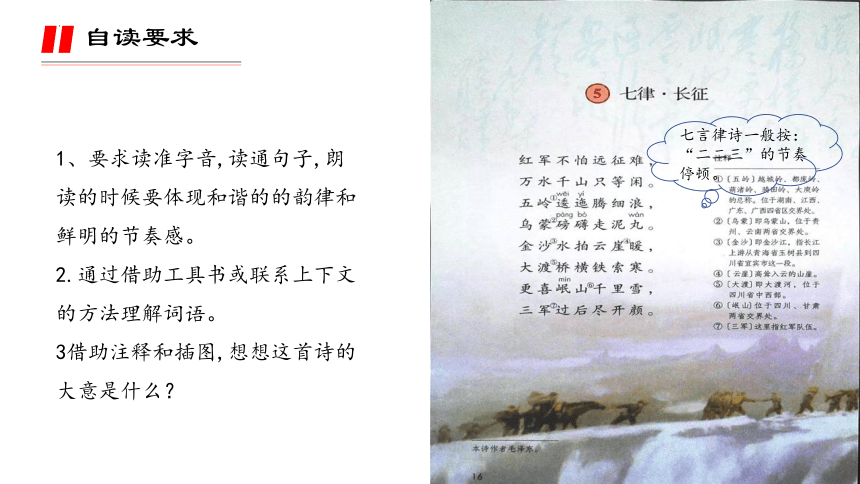

1、要求读准字音,读通句子,朗读的时候要体现和谐的的韵律和鲜明的节奏感。

2.通过借助工具书或联系上下文的方法理解词语。

3借助注释和插图,想想这首诗的大意是什么?

七言律诗一般按:

“二二三”的节奏停顿。

翻译赏析

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

诗意:红军不怕万里长征路上的一切艰难困苦,把千山 万水都看得极为平常。

赏析:“红军不怕远征难,万水千山只等闲。”首联开门见山赞美了红军不怕困难,勇敢顽强的革命精神,这是全篇的中心思想,也是全诗的艺术基调。它是全诗精神的开端,也是全诗意境的结穴。

诗眼

翻译赏析

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

诗意:五岭山脉绵延不绝,可在红军眼里不过像翻腾着的细小波浪;乌蒙山高大雄伟,在红军眼里也不过像在脚下滚过的泥丸。

赏析:毛主席这两句诗所表现的不仅是气象阔远,磅礴峥嵘,而且是以山写人,含蓄隽永,洋溢着一种革命豪情。诗人居高临下,宛如一位站在昆仑之巅的巨人,极目万里,将整个的五岭、整个的乌蒙山纳入眼帘,视野是如此的开阔,境界是如此的浩大,气势是如此的雄浑,情感是如此的豪放。

翻译赏析

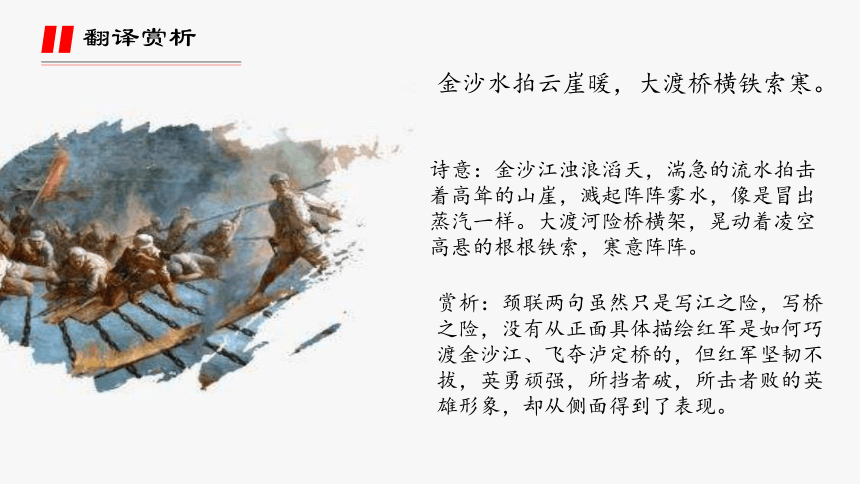

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

诗意:金沙江浊浪滔天,湍急的流水拍击着高耸的山崖,溅起阵阵雾水,像是冒出蒸汽一样。大渡河险桥横架,晃动着凌空高悬的根根铁索,寒意阵阵。

赏析:颈联两句虽然只是写江之险,写桥之险,没有从正面具体描绘红军是如何巧渡金沙江、飞夺泸定桥的,但红军坚韧不拔,英勇顽强,所挡者破,所击者败的英雄形象,却从侧面得到了表现。

翻译赏析

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

诗意:更加令人欣喜的是千里岷山,皑皑白雪,红军翻越过去以后人人心情开朗,个个笑逐颜开。

赏析:是对首联的回应。开端言“不怕”,结尾压“更喜”,强化了主题,升华了诗旨。“更喜”承上文而来,也是对上文的感情收束。

“征难”图

诗歌展示了哪几幅红军长征途中的“征难”图?

征难

攀五岭

翻乌蒙山

渡金沙江

夺泸定桥

翻岷山

感受长征之艰难

深入探究

红军长征途中不可能只是遇到了诗中所写的这些困难,诗人为何只写了这五幅“征难”图?

这五幅图是红军所有的艰难困苦中最典型的画面。所以诗人只写了这五幅“征难”图,它们也足以表现红军不怕困难、勇敢顽强的豪迈壮志以及浓郁的革命乐观主义情怀。

朗读指导

朗读指导:朗读一二句诗时,“不怕”要读出红军不怕难的气概,语气要坚决,充满信心;“远征难”要放慢节奏,字字有力量,读出红军长征中的困难重重。“只等闲”要放缓慢,读出红军战士把长征中的困难当作平常事的平淡语气。

朗读中间四句诗时,对“五岭逶迤,乌蒙磅礴,金沙水拍,大渡桥横”诗句的前半部分与“腾细浪,走泥丸,云崖暖,铁索寒”后半部分的语气处理上,要读出

情感的变化,形成对“高大与细小、暖与

寒”的鲜明对比。要体现出虽然江河险峻,山峦巍峨,但红军战士却不畏艰险,勇往直前,乐观向上的精神。

朗读最后两句诗时,语调高昂,要读出欢欣鼓舞的语气,尤其是结尾的“尽开颜”三个字,朗读时要一字一顿,高昂有力,形成全诗感情的最高峰。

律诗的概念

律诗,是唐朝流行起来的一种汉族诗歌体裁,属于近体诗的一种,因格律要求非常严格而得名。 常见的类型有五律和七律,一般有几个字说几言。

律诗,一共有八句,每两句为一联,共四联,分别称为首联,颔联,颈联,尾联。

首联

颔联

颈联

尾联

长征

1934年10月,第五次反“围剿”失败后,中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击,被迫实行战略性转移,退出中央根据地,进行长征。

中央红军共进行了600余次战役战斗,攻占700多座县城,红军牺牲了营以上干部多达430余人,平均年龄不到30岁,共击溃国民党军数百个团,期间共经过14个省,翻越18座大山,跨过24条大河,走过荒草地,翻过雪山,行程约二万五千里。

走进作者

毛泽东(1893年12月26日-1976年9月9日)

字润之,湖南湘潭人。

中国人民的领袖,伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家 、战略家、理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,马克思主义中国化的伟大开拓者,近代以来中国伟大的爱国者和民族英雄,中国共产党第一代中央领导集体的核心,领导中国人民彻底改变自己命运和国家面貌的一代伟人 。

自读要求

1、要求读准字音,读通句子,朗读的时候要体现和谐的的韵律和鲜明的节奏感。

2.通过借助工具书或联系上下文的方法理解词语。

3借助注释和插图,想想这首诗的大意是什么?

七言律诗一般按:

“二二三”的节奏停顿。

翻译赏析

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

诗意:红军不怕万里长征路上的一切艰难困苦,把千山 万水都看得极为平常。

赏析:“红军不怕远征难,万水千山只等闲。”首联开门见山赞美了红军不怕困难,勇敢顽强的革命精神,这是全篇的中心思想,也是全诗的艺术基调。它是全诗精神的开端,也是全诗意境的结穴。

诗眼

翻译赏析

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

诗意:五岭山脉绵延不绝,可在红军眼里不过像翻腾着的细小波浪;乌蒙山高大雄伟,在红军眼里也不过像在脚下滚过的泥丸。

赏析:毛主席这两句诗所表现的不仅是气象阔远,磅礴峥嵘,而且是以山写人,含蓄隽永,洋溢着一种革命豪情。诗人居高临下,宛如一位站在昆仑之巅的巨人,极目万里,将整个的五岭、整个的乌蒙山纳入眼帘,视野是如此的开阔,境界是如此的浩大,气势是如此的雄浑,情感是如此的豪放。

翻译赏析

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

诗意:金沙江浊浪滔天,湍急的流水拍击着高耸的山崖,溅起阵阵雾水,像是冒出蒸汽一样。大渡河险桥横架,晃动着凌空高悬的根根铁索,寒意阵阵。

赏析:颈联两句虽然只是写江之险,写桥之险,没有从正面具体描绘红军是如何巧渡金沙江、飞夺泸定桥的,但红军坚韧不拔,英勇顽强,所挡者破,所击者败的英雄形象,却从侧面得到了表现。

翻译赏析

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

诗意:更加令人欣喜的是千里岷山,皑皑白雪,红军翻越过去以后人人心情开朗,个个笑逐颜开。

赏析:是对首联的回应。开端言“不怕”,结尾压“更喜”,强化了主题,升华了诗旨。“更喜”承上文而来,也是对上文的感情收束。

“征难”图

诗歌展示了哪几幅红军长征途中的“征难”图?

征难

攀五岭

翻乌蒙山

渡金沙江

夺泸定桥

翻岷山

感受长征之艰难

深入探究

红军长征途中不可能只是遇到了诗中所写的这些困难,诗人为何只写了这五幅“征难”图?

这五幅图是红军所有的艰难困苦中最典型的画面。所以诗人只写了这五幅“征难”图,它们也足以表现红军不怕困难、勇敢顽强的豪迈壮志以及浓郁的革命乐观主义情怀。

朗读指导

朗读指导:朗读一二句诗时,“不怕”要读出红军不怕难的气概,语气要坚决,充满信心;“远征难”要放慢节奏,字字有力量,读出红军长征中的困难重重。“只等闲”要放缓慢,读出红军战士把长征中的困难当作平常事的平淡语气。

朗读中间四句诗时,对“五岭逶迤,乌蒙磅礴,金沙水拍,大渡桥横”诗句的前半部分与“腾细浪,走泥丸,云崖暖,铁索寒”后半部分的语气处理上,要读出

情感的变化,形成对“高大与细小、暖与

寒”的鲜明对比。要体现出虽然江河险峻,山峦巍峨,但红军战士却不畏艰险,勇往直前,乐观向上的精神。

朗读最后两句诗时,语调高昂,要读出欢欣鼓舞的语气,尤其是结尾的“尽开颜”三个字,朗读时要一字一顿,高昂有力,形成全诗感情的最高峰。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地