高中历史统编版纲要上册第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版纲要上册第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共38张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-22 14:31:33 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

课前小测

请在小考本上写出答案,限时2分钟。

1、汉武帝派遣张骞出使西域,开通( )

2、汉初时,运用了怎样的治国理念

1

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

学习目标

唯物史观:通过叙述三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,记忆魏孝文帝改革的影响。

历史解释:构建三国两晋南北朝时期南方经济发展的知识体系。

家国情怀:描述三国两晋南北朝时期民族交融的过程,感悟民族情怀。

三国与西晋

壹

三国鼎立、西晋的短暂统一、民族交融

03

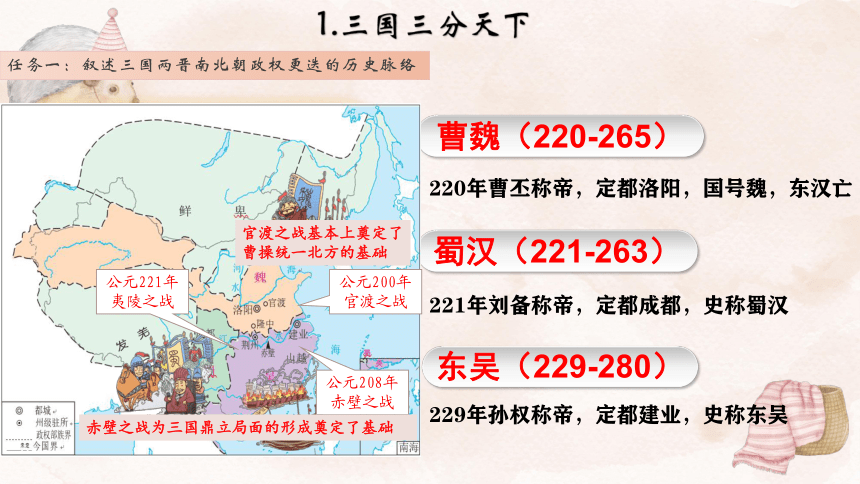

东吴(229-280)

229年孙权称帝,定都建业,史称东吴

蜀汉(221-263)

221年刘备称帝,定都成都,史称蜀汉

曹魏(220-265)

220年曹丕称帝,定都洛阳,国号魏,东汉亡

02

01

1.三国三分天下

公元221年

夷陵之战

公元200年

官渡之战

公元208年

赤壁之战

官渡之战基本上奠定了

曹操统一北方的基础

赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础

任务一:叙述三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络

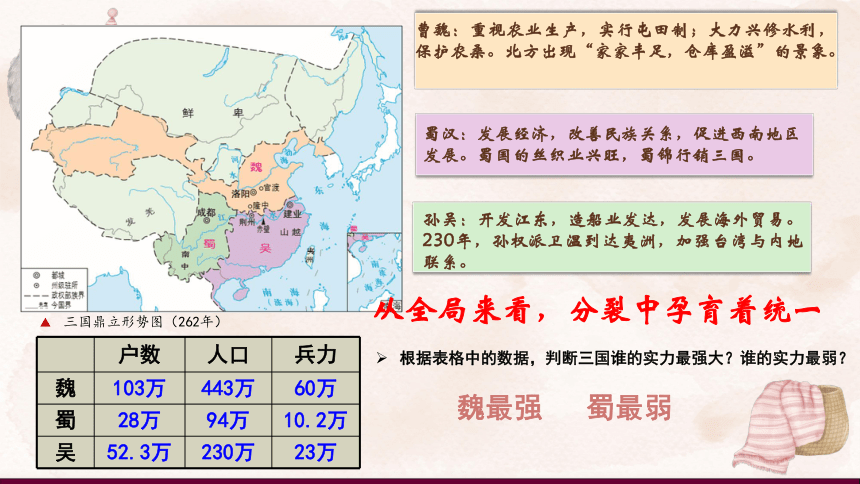

曹魏:重视农业生产,实行屯田制;大力兴修水利,保护农桑。北方出现“家家丰足,仓库盈溢”的景象。

孙吴:开发江东,造船业发达,发展海外贸易。230年,孙权派卫温到达夷洲,加强台湾与内地联系。

蜀汉:发展经济,改善民族关系,促进西南地区发展。蜀国的丝织业兴旺,蜀锦行销三国。

三国鼎立形势图(262年)

户数 人口 兵力

魏 103万 443万 60万

蜀 28万 94万 10.2万

吴 52.3万 230万 23万

根据表格中的数据,判断三国谁的实力最强大?谁的实力最弱?

魏最强 蜀最弱

从全局来看,分裂中孕育着统一

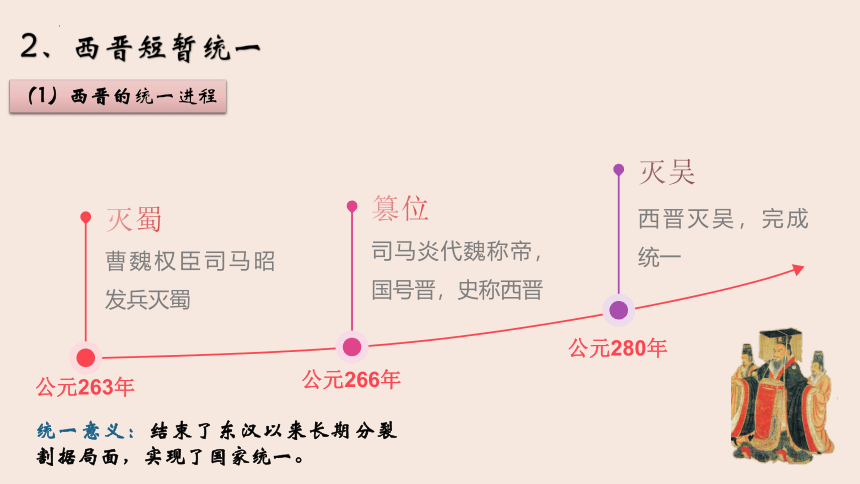

公元263年

曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

灭蜀

篡位

西晋灭吴,完成统一

灭吴

公元280年

公元266年

司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋

2、西晋短暂统一

(1)西晋的统一进程

统一意义:结束了东汉以来长期分裂割据局面,实现了国家统一。

(2)西晋时局

八王之乱

260年司马炎病逝,惠帝即位。妻贾皇后欲独揽大权与辅政的大臣杨骏发生矛盾。291年贾皇后杀死杨骏,统治阶级内部发生了一连串的政治残杀和战争,先后有八个分封为王的皇族参与其中,历史16年之久,史称“八王之乱”。八王之乱严重破坏了社会生产,五胡趁虚而入

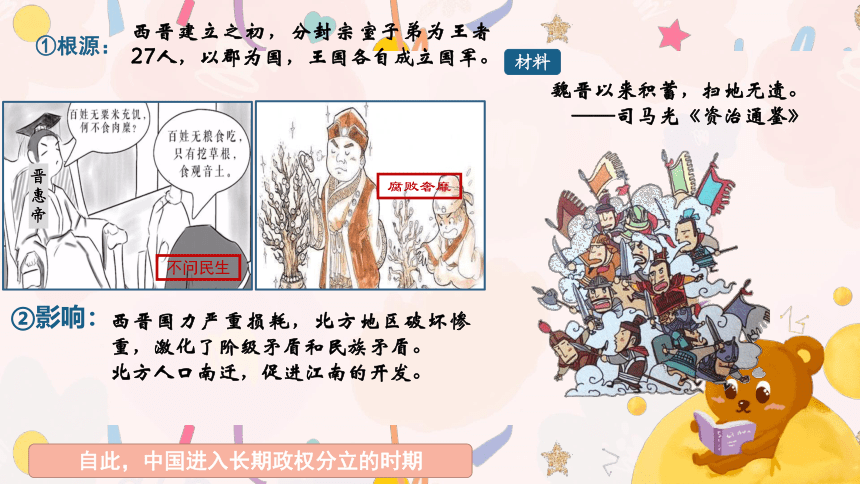

①根源:

西晋建立之初,分封宗室子弟为王者27人,以郡为国,王国各自成立国军。

②影响:

西晋国力严重损耗,北方地区破坏惨重,激化了阶级矛盾和民族矛盾。

北方人口南迁,促进江南的开发。

自此,中国进入长期政权分立的时期

魏晋以来积蓄,扫地无遗。

——司马光《资治通鉴》

材料

不问民生

腐败奢靡

晋惠帝

羌

氐

鲜卑

匈奴

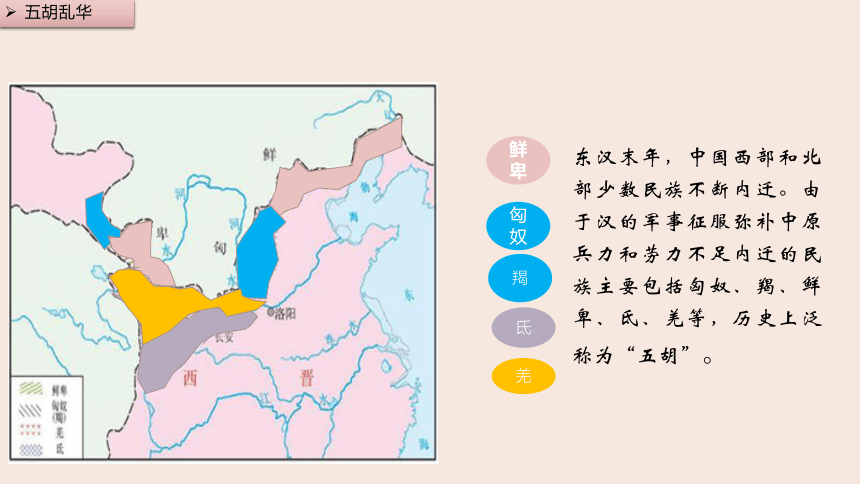

羯

东汉末年,中国西部和北部少数民族不断内迁。由于汉的军事征服弥补中原兵力和劳力不足内迁的民族主要包括匈奴、羯、鲜卑、氐、羌等,历史上泛称为“五胡”。

五胡乱华

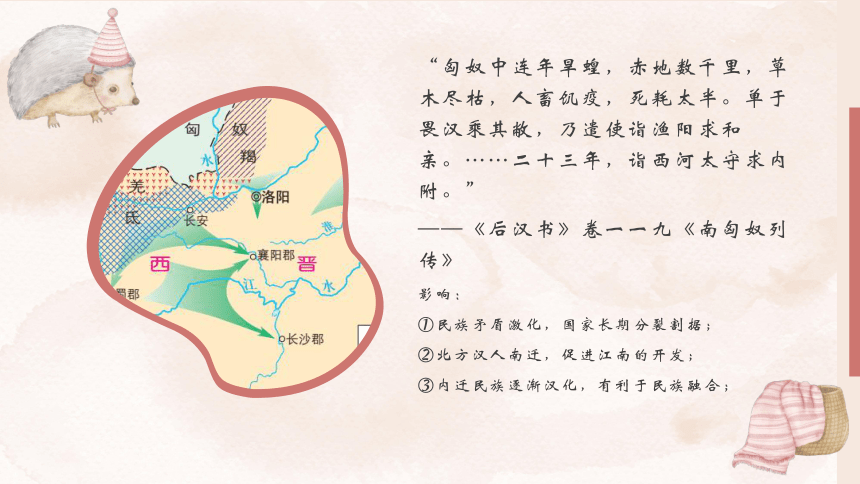

“匈奴中连年旱蝗,赤地数千里,草木尽枯,人畜饥疫,死耗太半。单于畏汉乘其敝,乃遣使诣渔阳求和亲。……二十三年,诣西河太守求内附。”

——《后汉书》卷一一九《南匈奴列传》

影响:

①民族矛盾激化,国家长期分裂割据;

②北方汉人南迁,促进江南的开发;

③内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合;

6

01

02

03

04

大臣石崇与国舅王恺斗富

少数民族内迁

八王之乱

百姓无粟米充饥,何不食肉糜?

八王之乱,耗竭国力。

统治集团奢侈腐化。

少数民族内迁,民族矛盾激化。

根据材料并结合所学思考,为什么西晋的统一如此短暂?

(3)西晋的灭亡

公元316年,西晋灭亡,中国再次进入分裂阶段。

三国

西晋

短暂统一

八王之乱

五胡乱华

西晋灭亡

民族融合

魏、蜀、吴

三国与

西晋

阶段小结

一点一练

图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史比较直观形象地展示出来。下面哪一幅图反映了三国鼎立的形势( )

东晋与南朝

士族专权、南朝、江南开发与民族交融

贰

1.东晋建立

1、西晋后期匈奴刘汉军攻破晋都、俘虏晋帝、最终使西晋灭亡,晋朝统治集团南迁

2、公元317年,皇族司马睿重建晋朝,定都建康(今南京),史称东晋。

任务二:梳理魏晋南北朝时期的政治特色与经济发展特征并绘制知识树

2.东晋的政治制度

(元)帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下。” ——《晋书·王敦传》

结合p28“历史纵横”,指出东晋政治的特点。

门阀士族政治

合作探究

思考:门阀士族政治为什么成为东晋时期政治的基本特征?

要求:结合所学与教材,以小组为单位进行讨论,时间4分钟(个人思考1分钟,小组讨论3分钟)将答案展示在小白板上。

01

评价标准:

要点明确(2分)

逻辑清晰(1分)

史论结合(1分)

语言组织(1分)

02

3.东晋与南朝的交替

420年,出身低级士族的武将刘裕篡夺皇位,国号宋。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈4个王朝,合称“南朝”。

刘宋

南齐

南梁

陈朝

4.江南地区的开发

原因:

3

2

1

北方动乱,大量人口南迁,带来先进技术和人口

南方社会相对安定,长期处于和平环境

南方地理环境优越,适宜农作物生长

①农 业:

大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,农业技术得到改进。

②手工业:

南方手工业快速进步,缫丝、织布、制瓷、冶铸等方面都有显著发展。

③商 业:

农业和手工业的发展促进商业的交流和城市的繁荣。

成就:

改变了南方落后的经济面貌,为经济重心难移奠定基础

在江南开发的过程中,许多少数民族与汉族逐步交融,民族间的联系日益密切。

影响:

大大影响了南方政治,促成了南北抗衡的政治局面。

江南的开发

南朝

民族

融合

宋

齐

梁

陈

农业

手工业

商业

少数民族

与汉族交融

东晋与

南朝

东晋

东晋建立

门阀政治

阶段小结

一点一练

东晋时期,琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力敌,甚至还有过之,当时百姓称之为“王与马,共天下”,这一现象说明( )

A.王氏家族人才辈出,被国家重用

B.高门士族控制朝政

C.庶族地主崛起,平等意识增强

D.东晋皇帝昏庸无能

十六国与北朝

十六国、北魏孝文帝改革、民族交融

叁

十六国时期

东晋统治南方的时候,北方先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

十六国疆域

匈奴 羯 鲜卑

前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉

前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉

任务三:正确叙述魏晋南北朝时期的民族交融

2.从前秦统一北方到淝水之战

4世纪下半叶,前秦统一北方,随后大举进攻东晋,前锋被击败于淝水。强大的前秦政权一败之后迅速崩溃。

3.十六国与北朝的交替

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。结束了十六国以来北方分裂割据的局面。

4.北魏孝文帝改革

魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。

——吕思勉《两晋南北朝史》

根据材料分析北魏孝文帝改革的原因

1、缓和日益尖锐的民族矛盾与阶级矛盾,巩固统治。

2、改变鲜卑族落后状态,促进北魏的社会发展。

说汉语

穿汉服

改汉姓

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

步六孤 陆

贺兰 贺

独孤 刘

孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓,还为自己的6个弟弟都娶了汉族地主的女儿为妻。

与汉族联姻

改革的措施

取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《金明馆丛稿二编》

结合材料,运用唯物史观,如何评价孝文帝改革?

进步性:

促进了北魏社会经济的繁荣和文化发展;

接受了汉族的先进制度与文化,加速北魏政权的封建化,促进了民族大融合。

局限性:

全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性;

失去尚武的民族精神,削弱了军事力量。

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

北魏

东魏

(534年―550年)

西魏

(535年―556年)

北齐

(550年—577年)

北周

(557年—581年)

隋

朝

北朝(439-581)

灭

499年孝文帝去世后,北魏内部动乱,爆发了六镇起义,分裂为东魏、西魏二国,实权分别落入高欢、宇文泰之手。之后,又分别被北齐、北周取代。

577年,北周灭北齐,统一北方。581年,杨坚受禅代周称帝,改国号为隋,北周亡。全国(北方)统一,结束了长达数百年的分裂割据局面。

589年,杨广率军南下灭陈朝,结束南北长期分裂局面。

5、北朝归隋

思考与提升 魏晋南北朝时期民族融合的途径

①民族迁徙

魏晋以来,少数民族大批内迁,他们在北方各地和汉族人民杂居相处。

③友好往来

魏晋以来,我国北方出现过几次统一局面,各民族人民频繁交往,使民族交融进程进一步加快。

⑤少数民族统治者的改革

北魏孝文帝改革,借鉴和学习了汉族文化,促进了民族交融。

②联合斗争

西晋末年统治者对各民族人民残酷剥削和压迫,十六国时期的连年战乱,迫使各民族人民联合起来共同斗争,从而使民族之间的联系更加密切。

④各民族间的征战

当时各民族的征战打破了各民族原有的部落组织,有利于民族交融。

北魏孝文帝改革

十六国

前秦统一

淝水之战

改革的原因

改革的措施

改革的影响

十六国与北朝

民族

融合

民族融合的方式

阶段小结

一点一练

“(北魏孝文帝)雅好读书,手不释卷。《五经》之义,览之便讲……史传百家,无不该涉。善谈《庄》《老》,尤精释义。……有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字。”史料突出说明,北魏孝文帝( )

A.重视汉族文化 B.注重学以致用

C.锐意改革旧俗 D.潜心文学创作

课堂总结

东汉

魏

十六国

北方

南方

蜀、吴

220-280年

西晋

东晋

317-420年

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

宋

南朝:420-589年

北方

南方

隋

北朝:439-581年

266-316年

齐

梁

陈

政权更迭频繁,国家长期分裂,北方民族大交融,南方经济大发展

学以致用

1、南北朝时,“南北分治,各有国史,互相排黜,南谓北为索虏,北谓南为岛夷。”胡三省注:“索虏者,以北人辫发,谓之索头也。”岛夷:海滨南蛮土著。这反映( )

A.南北民族对立尖锐 B.都认同了华夏文明

C.民族融合尚未出现 D.国史编写政治性强

学以致用

2、有学者认为,“鲜卑族在走向历史的更高层次的必然趋势中失去的只是它内在的落后格局和外在的族类名称,迎来的则是它融于中华民族大家庭而在隋唐的新生和大放异彩。”材料意在说明,鲜卑族的变革( )

A.巩固了北魏的统治 B.促进黄河流域民族融合

C.促进北魏经济发展 D.为后世的发展注入活力

课后作业

必做

本课相关的配套练习题。

选做

收集民族融合的具体事物的图片并加以整理。

课前小测

请在小考本上写出答案,限时2分钟。

1、汉武帝派遣张骞出使西域,开通( )

2、汉初时,运用了怎样的治国理念

1

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

学习目标

唯物史观:通过叙述三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,记忆魏孝文帝改革的影响。

历史解释:构建三国两晋南北朝时期南方经济发展的知识体系。

家国情怀:描述三国两晋南北朝时期民族交融的过程,感悟民族情怀。

三国与西晋

壹

三国鼎立、西晋的短暂统一、民族交融

03

东吴(229-280)

229年孙权称帝,定都建业,史称东吴

蜀汉(221-263)

221年刘备称帝,定都成都,史称蜀汉

曹魏(220-265)

220年曹丕称帝,定都洛阳,国号魏,东汉亡

02

01

1.三国三分天下

公元221年

夷陵之战

公元200年

官渡之战

公元208年

赤壁之战

官渡之战基本上奠定了

曹操统一北方的基础

赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础

任务一:叙述三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络

曹魏:重视农业生产,实行屯田制;大力兴修水利,保护农桑。北方出现“家家丰足,仓库盈溢”的景象。

孙吴:开发江东,造船业发达,发展海外贸易。230年,孙权派卫温到达夷洲,加强台湾与内地联系。

蜀汉:发展经济,改善民族关系,促进西南地区发展。蜀国的丝织业兴旺,蜀锦行销三国。

三国鼎立形势图(262年)

户数 人口 兵力

魏 103万 443万 60万

蜀 28万 94万 10.2万

吴 52.3万 230万 23万

根据表格中的数据,判断三国谁的实力最强大?谁的实力最弱?

魏最强 蜀最弱

从全局来看,分裂中孕育着统一

公元263年

曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

灭蜀

篡位

西晋灭吴,完成统一

灭吴

公元280年

公元266年

司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋

2、西晋短暂统一

(1)西晋的统一进程

统一意义:结束了东汉以来长期分裂割据局面,实现了国家统一。

(2)西晋时局

八王之乱

260年司马炎病逝,惠帝即位。妻贾皇后欲独揽大权与辅政的大臣杨骏发生矛盾。291年贾皇后杀死杨骏,统治阶级内部发生了一连串的政治残杀和战争,先后有八个分封为王的皇族参与其中,历史16年之久,史称“八王之乱”。八王之乱严重破坏了社会生产,五胡趁虚而入

①根源:

西晋建立之初,分封宗室子弟为王者27人,以郡为国,王国各自成立国军。

②影响:

西晋国力严重损耗,北方地区破坏惨重,激化了阶级矛盾和民族矛盾。

北方人口南迁,促进江南的开发。

自此,中国进入长期政权分立的时期

魏晋以来积蓄,扫地无遗。

——司马光《资治通鉴》

材料

不问民生

腐败奢靡

晋惠帝

羌

氐

鲜卑

匈奴

羯

东汉末年,中国西部和北部少数民族不断内迁。由于汉的军事征服弥补中原兵力和劳力不足内迁的民族主要包括匈奴、羯、鲜卑、氐、羌等,历史上泛称为“五胡”。

五胡乱华

“匈奴中连年旱蝗,赤地数千里,草木尽枯,人畜饥疫,死耗太半。单于畏汉乘其敝,乃遣使诣渔阳求和亲。……二十三年,诣西河太守求内附。”

——《后汉书》卷一一九《南匈奴列传》

影响:

①民族矛盾激化,国家长期分裂割据;

②北方汉人南迁,促进江南的开发;

③内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合;

6

01

02

03

04

大臣石崇与国舅王恺斗富

少数民族内迁

八王之乱

百姓无粟米充饥,何不食肉糜?

八王之乱,耗竭国力。

统治集团奢侈腐化。

少数民族内迁,民族矛盾激化。

根据材料并结合所学思考,为什么西晋的统一如此短暂?

(3)西晋的灭亡

公元316年,西晋灭亡,中国再次进入分裂阶段。

三国

西晋

短暂统一

八王之乱

五胡乱华

西晋灭亡

民族融合

魏、蜀、吴

三国与

西晋

阶段小结

一点一练

图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史比较直观形象地展示出来。下面哪一幅图反映了三国鼎立的形势( )

东晋与南朝

士族专权、南朝、江南开发与民族交融

贰

1.东晋建立

1、西晋后期匈奴刘汉军攻破晋都、俘虏晋帝、最终使西晋灭亡,晋朝统治集团南迁

2、公元317年,皇族司马睿重建晋朝,定都建康(今南京),史称东晋。

任务二:梳理魏晋南北朝时期的政治特色与经济发展特征并绘制知识树

2.东晋的政治制度

(元)帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下。” ——《晋书·王敦传》

结合p28“历史纵横”,指出东晋政治的特点。

门阀士族政治

合作探究

思考:门阀士族政治为什么成为东晋时期政治的基本特征?

要求:结合所学与教材,以小组为单位进行讨论,时间4分钟(个人思考1分钟,小组讨论3分钟)将答案展示在小白板上。

01

评价标准:

要点明确(2分)

逻辑清晰(1分)

史论结合(1分)

语言组织(1分)

02

3.东晋与南朝的交替

420年,出身低级士族的武将刘裕篡夺皇位,国号宋。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈4个王朝,合称“南朝”。

刘宋

南齐

南梁

陈朝

4.江南地区的开发

原因:

3

2

1

北方动乱,大量人口南迁,带来先进技术和人口

南方社会相对安定,长期处于和平环境

南方地理环境优越,适宜农作物生长

①农 业:

大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,农业技术得到改进。

②手工业:

南方手工业快速进步,缫丝、织布、制瓷、冶铸等方面都有显著发展。

③商 业:

农业和手工业的发展促进商业的交流和城市的繁荣。

成就:

改变了南方落后的经济面貌,为经济重心难移奠定基础

在江南开发的过程中,许多少数民族与汉族逐步交融,民族间的联系日益密切。

影响:

大大影响了南方政治,促成了南北抗衡的政治局面。

江南的开发

南朝

民族

融合

宋

齐

梁

陈

农业

手工业

商业

少数民族

与汉族交融

东晋与

南朝

东晋

东晋建立

门阀政治

阶段小结

一点一练

东晋时期,琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力敌,甚至还有过之,当时百姓称之为“王与马,共天下”,这一现象说明( )

A.王氏家族人才辈出,被国家重用

B.高门士族控制朝政

C.庶族地主崛起,平等意识增强

D.东晋皇帝昏庸无能

十六国与北朝

十六国、北魏孝文帝改革、民族交融

叁

十六国时期

东晋统治南方的时候,北方先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

十六国疆域

匈奴 羯 鲜卑

前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉

前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉

任务三:正确叙述魏晋南北朝时期的民族交融

2.从前秦统一北方到淝水之战

4世纪下半叶,前秦统一北方,随后大举进攻东晋,前锋被击败于淝水。强大的前秦政权一败之后迅速崩溃。

3.十六国与北朝的交替

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。结束了十六国以来北方分裂割据的局面。

4.北魏孝文帝改革

魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。

——吕思勉《两晋南北朝史》

根据材料分析北魏孝文帝改革的原因

1、缓和日益尖锐的民族矛盾与阶级矛盾,巩固统治。

2、改变鲜卑族落后状态,促进北魏的社会发展。

说汉语

穿汉服

改汉姓

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

步六孤 陆

贺兰 贺

独孤 刘

孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓,还为自己的6个弟弟都娶了汉族地主的女儿为妻。

与汉族联姻

改革的措施

取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《金明馆丛稿二编》

结合材料,运用唯物史观,如何评价孝文帝改革?

进步性:

促进了北魏社会经济的繁荣和文化发展;

接受了汉族的先进制度与文化,加速北魏政权的封建化,促进了民族大融合。

局限性:

全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性;

失去尚武的民族精神,削弱了军事力量。

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

北魏

东魏

(534年―550年)

西魏

(535年―556年)

北齐

(550年—577年)

北周

(557年—581年)

隋

朝

北朝(439-581)

灭

499年孝文帝去世后,北魏内部动乱,爆发了六镇起义,分裂为东魏、西魏二国,实权分别落入高欢、宇文泰之手。之后,又分别被北齐、北周取代。

577年,北周灭北齐,统一北方。581年,杨坚受禅代周称帝,改国号为隋,北周亡。全国(北方)统一,结束了长达数百年的分裂割据局面。

589年,杨广率军南下灭陈朝,结束南北长期分裂局面。

5、北朝归隋

思考与提升 魏晋南北朝时期民族融合的途径

①民族迁徙

魏晋以来,少数民族大批内迁,他们在北方各地和汉族人民杂居相处。

③友好往来

魏晋以来,我国北方出现过几次统一局面,各民族人民频繁交往,使民族交融进程进一步加快。

⑤少数民族统治者的改革

北魏孝文帝改革,借鉴和学习了汉族文化,促进了民族交融。

②联合斗争

西晋末年统治者对各民族人民残酷剥削和压迫,十六国时期的连年战乱,迫使各民族人民联合起来共同斗争,从而使民族之间的联系更加密切。

④各民族间的征战

当时各民族的征战打破了各民族原有的部落组织,有利于民族交融。

北魏孝文帝改革

十六国

前秦统一

淝水之战

改革的原因

改革的措施

改革的影响

十六国与北朝

民族

融合

民族融合的方式

阶段小结

一点一练

“(北魏孝文帝)雅好读书,手不释卷。《五经》之义,览之便讲……史传百家,无不该涉。善谈《庄》《老》,尤精释义。……有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字。”史料突出说明,北魏孝文帝( )

A.重视汉族文化 B.注重学以致用

C.锐意改革旧俗 D.潜心文学创作

课堂总结

东汉

魏

十六国

北方

南方

蜀、吴

220-280年

西晋

东晋

317-420年

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

宋

南朝:420-589年

北方

南方

隋

北朝:439-581年

266-316年

齐

梁

陈

政权更迭频繁,国家长期分裂,北方民族大交融,南方经济大发展

学以致用

1、南北朝时,“南北分治,各有国史,互相排黜,南谓北为索虏,北谓南为岛夷。”胡三省注:“索虏者,以北人辫发,谓之索头也。”岛夷:海滨南蛮土著。这反映( )

A.南北民族对立尖锐 B.都认同了华夏文明

C.民族融合尚未出现 D.国史编写政治性强

学以致用

2、有学者认为,“鲜卑族在走向历史的更高层次的必然趋势中失去的只是它内在的落后格局和外在的族类名称,迎来的则是它融于中华民族大家庭而在隋唐的新生和大放异彩。”材料意在说明,鲜卑族的变革( )

A.巩固了北魏的统治 B.促进黄河流域民族融合

C.促进北魏经济发展 D.为后世的发展注入活力

课后作业

必做

本课相关的配套练习题。

选做

收集民族融合的具体事物的图片并加以整理。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进