高中语文统编版选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》课件(共23张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》课件(共23张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 301.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-21 17:11:13 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

人皆有不忍人之心

《孟子》

孟子其人

孟轲,邹人也。受业子思之门人。道既通,游事齐宣王,宣王不能用。适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合纵、连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒,序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇-----《史记·孟子本传》

孟子思想及其成书

民贵君轻、保民而王、仁者无敌。

人性本善:“人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下”。

《孟子》共七篇,分别为《梁惠王》、《公孙丑》、《滕文公》、《离娄》、《万章》、《告子》、《尽心》。各章又都分为上下两篇。

作为一部语录体著作

解题:“忍”字作何理解?

忍耐?

“八佾舞于庭。是可忍也。孰不可忍也”《论语》—礼制上的僭越。

还是忍心?

“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死”《齐桓晋文之事》

人皆有不忍人之心:人都有怜爱别人的心。

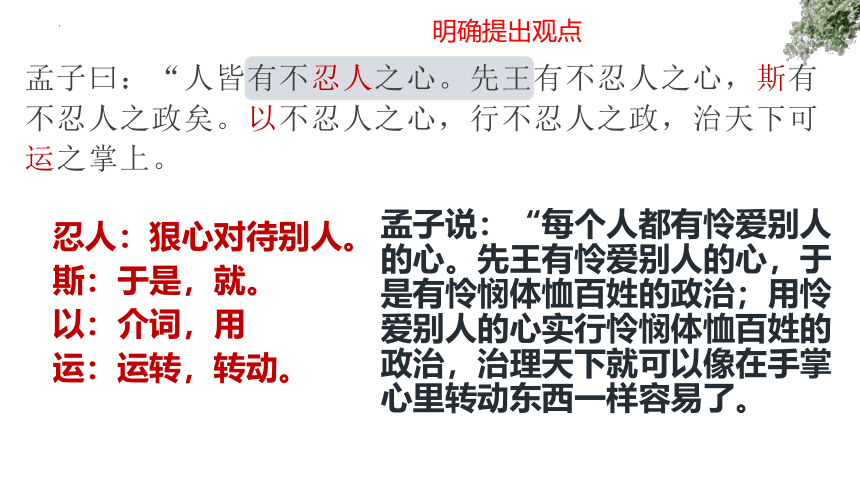

明确提出观点

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

忍人:狠心对待别人。

斯:于是,就。

以:介词,用

运:运转,转动。

孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人的心,于是有怜悯体恤百姓的政治;用怜爱别人的心实行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里转动东西一样容易了。

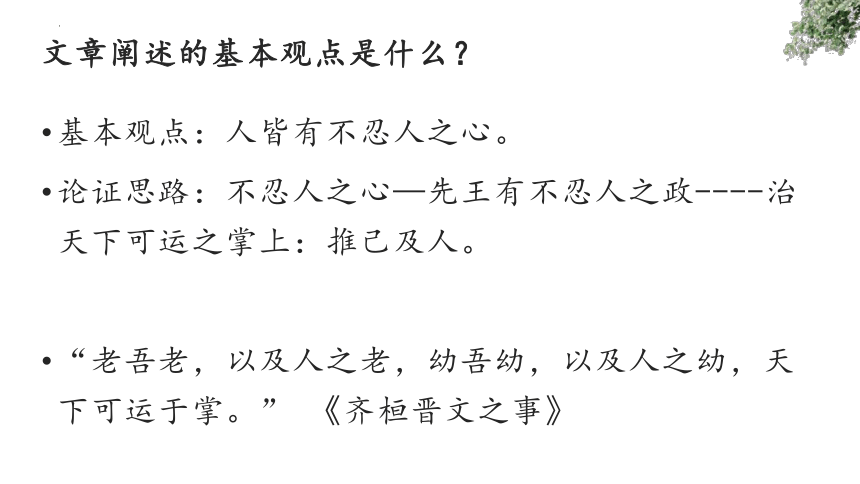

文章阐述的基本观点是什么?

基本观点:人皆有不忍人之心。

论证思路:不忍人之心—先王有不忍人之政----治天下可运之掌上:推己及人。

“老吾老,以及人之老,幼吾幼,以及人之幼,天下可运于掌。” 《齐桓晋文之事》

齐桓晋文之事

曰:“臣闻之胡龁曰:‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,王见之,曰:“牛何之?”对曰:“将以衅钟。”王曰:“舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。”对曰:“然则废衅钟与?”曰:“何可废也,以羊易之。”’不识有诸?”

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;【非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也】 (状语后置句) ,非恶其声而然也。

所以:…的原因。

今:如果,表假设,连词

乍:突然。

怵惕:惊骇,恐惧。

恻隐:哀痛,怜悯。

内:同“纳”,结交。

要:求取。

恶:厌恶。

然:这样。

之所以说每个人都有怜悯体恤别人的心,(是因为)如果今人突然看见一个小孩要掉进井里了,都会产生恐惧同情的心理——这不是因为要想和孩子的父母结交,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种恐惧同情心理的。

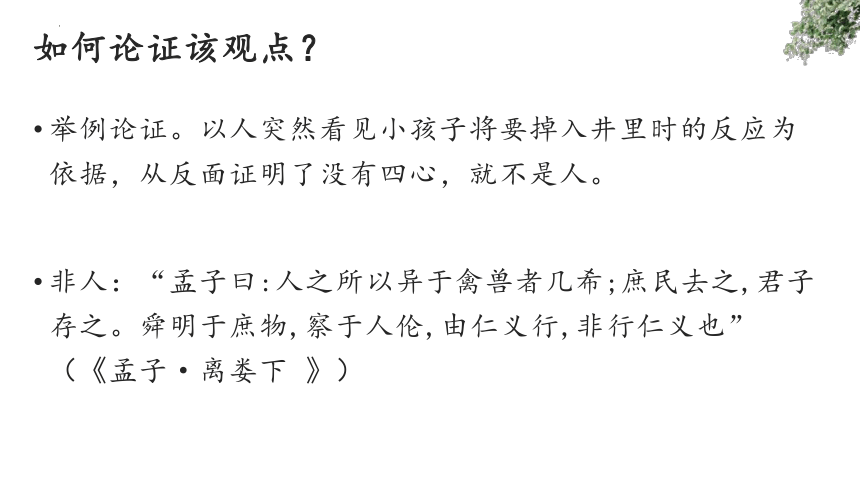

如何论证该观点?

举例论证。以人突然看见小孩子将要掉入井里时的反应为依据,从反面证明了没有四心,就不是人。

非人:“孟子曰:人之所以异于禽兽者几希;庶民去之,君子存之。舜明于庶物,察于人伦,由仁义行,非行仁义也”(《孟子·离娄下 》)

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

羞恶:对自身的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶。

由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。

2.赏析“由是观之,无恻隐之心,非人也;……是非之心,智之端也。”这段话的表达效果。

采用排比句式,有力地论证了人应该具备恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心,而这些是仁义礼智的开端,增强了语势。

【恻隐之心,仁之端也】(判断句)。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

端:萌芽,发端。

之:主谓取独。

是:这。

犹:就像

同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。

孟子认为“不忍人之心”有哪些内容?

四个方面,即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,简称“四心”。“四心”是“仁、义、礼、智”这四种道德范畴的发端,或者说是“四端”。

恻隐:人类的同情心。

羞恶:羞耻心和憎人为恶之心。

辞让:谦虚恭让,

是非:判断是非的能力。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。

而:表转折。

贼:名词作动词,伤害。

有了这四种发端却自认为不行的,是自我伤害的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。

凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

然:通“燃”。

达:流通,指泉水涌出。

苟:如果。

事:侍奉。

凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。

孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,即“性本善”。但又要求“扩而充之”,你认为是否矛盾?

不矛盾。

“牛山之木尝美矣,以其郊于大国也,斧斤伐之,可以为美乎 是其日夜之所息,雨露之所润,非无萌蘖(méng niè发芽)之生焉,牛羊又从而牧之,是以若彼濯濯(山光秃秃)也。人见其濯濯也,以为未尝有材焉,此岂山之性也哉 其所以放其良心者,亦犹斧斤之于木也,旦旦而伐之,可以为美乎 ” 《孟子·告子上》

牛山上曾经朝气蓬勃、茂盛美丽的树木,如果不断遭受刀斧的砍伐,还被成群的牛羊日夜啃噬,那么哪怕再茂盛的树木和山林也会变得光秃秃的。这并不是因为它本性是光秃秃的,而是因为外部恶劣环境所致。

求其放心

人性天生具有良善的道德本心,但是由于外部的恶劣环境使他们的道德本心被陷溺、被遮蔽了,要保障人的道德本心,就必须不断地去存养和扩充人之“四端”,把失去的道德本心重新寻找回来

学问之道无他,求其放心而已矣---《孟子·告子上》

“我善养吾浩然之气”。“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。”

本文的论证思路是怎样的?

全文可分为三层

本文开篇以“人皆有不忍人之心”为前提,推导出“不忍人之政”,继而推导出以“不忍人之政”治理天下,就如同“运之掌上”那样容易。

接下来,孟子以“孺子将入于井”举例论证,展开了进一步的论述,说明了“人皆有不忍人之心”,这乃是人的本能。

之后,孟子从正反两方面指出了“四心”与“四端”的关系。最后运用比喻论证和对比论证的方法,强调了扩充“四端”的重要性。

本文运用了哪些论证方法?

正反对比论证(正面:人皆有不忍人之心/反面:无恻隐之心,非人也…)

比喻论证(若火之始然,泉之始达。)

举例论证(今人将见孺子将入于井…)

排比、反复的修辞手法

孔孟思想的比较

同:1)追求仁义道德、淡漠物质利益。2)“仁”是儒家学者终身追求的目的。

异:1)孔子强调个人的修养(内圣),而孟子强调仁在政治社会中所起到的作用(外王)。

2)完善孔子的思想,在经济、政治上提出了自己的设想:

1、使民有恒产;2、井田制:五亩之宅,树之以桑;3、实行礼仪道德教育:谨庠序之教

3)孔子的“仁”缺乏理论基础,而孟子解释了道德价值的根源问题,源于人性本善

作业

1.结合“人之有四端也,犹其有四体也”“若火之始然,泉之始达”赏析孟子善喻的艺术。

善于运用生活中常见的现象设喻,“人之有四端也,犹其有四体也”,他认为人有四端,即仁、义、礼、智,就像人的四肢一样,“若火之始然,泉之始达”,他还认为凡自身保有这四种开端的,就懂得扩大充实它们,它们就像火刚刚燃起,泉水刚刚涌起,不可遏止。

3.孟子在《人皆有不忍人之心》中提到的观点,和现在心理学中谈到的同理心极为相似,请结合你的经验与认识举出例子加以阐释。

同理心是指人会设身处地对他人的情绪和情感进行觉知、把握和理解。两者都要求人心去怜悯体谅他人,这就是引人向善。

联系平时的社会实践活动,帮助弱势群体、义卖活动等。

1.分析《人皆有不忍人之心》的论证思路

2.抄写并翻译《五石之瓠》部分段落。

(到第五行“我世世以洴澼絖为事,不过数金”)

3.背诵《老子四章》,明天默写

人皆有不忍人之心

《孟子》

孟子其人

孟轲,邹人也。受业子思之门人。道既通,游事齐宣王,宣王不能用。适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合纵、连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒,序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇-----《史记·孟子本传》

孟子思想及其成书

民贵君轻、保民而王、仁者无敌。

人性本善:“人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下”。

《孟子》共七篇,分别为《梁惠王》、《公孙丑》、《滕文公》、《离娄》、《万章》、《告子》、《尽心》。各章又都分为上下两篇。

作为一部语录体著作

解题:“忍”字作何理解?

忍耐?

“八佾舞于庭。是可忍也。孰不可忍也”《论语》—礼制上的僭越。

还是忍心?

“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死”《齐桓晋文之事》

人皆有不忍人之心:人都有怜爱别人的心。

明确提出观点

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

忍人:狠心对待别人。

斯:于是,就。

以:介词,用

运:运转,转动。

孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人的心,于是有怜悯体恤百姓的政治;用怜爱别人的心实行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里转动东西一样容易了。

文章阐述的基本观点是什么?

基本观点:人皆有不忍人之心。

论证思路:不忍人之心—先王有不忍人之政----治天下可运之掌上:推己及人。

“老吾老,以及人之老,幼吾幼,以及人之幼,天下可运于掌。” 《齐桓晋文之事》

齐桓晋文之事

曰:“臣闻之胡龁曰:‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,王见之,曰:“牛何之?”对曰:“将以衅钟。”王曰:“舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。”对曰:“然则废衅钟与?”曰:“何可废也,以羊易之。”’不识有诸?”

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;【非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也】 (状语后置句) ,非恶其声而然也。

所以:…的原因。

今:如果,表假设,连词

乍:突然。

怵惕:惊骇,恐惧。

恻隐:哀痛,怜悯。

内:同“纳”,结交。

要:求取。

恶:厌恶。

然:这样。

之所以说每个人都有怜悯体恤别人的心,(是因为)如果今人突然看见一个小孩要掉进井里了,都会产生恐惧同情的心理——这不是因为要想和孩子的父母结交,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种恐惧同情心理的。

如何论证该观点?

举例论证。以人突然看见小孩子将要掉入井里时的反应为依据,从反面证明了没有四心,就不是人。

非人:“孟子曰:人之所以异于禽兽者几希;庶民去之,君子存之。舜明于庶物,察于人伦,由仁义行,非行仁义也”(《孟子·离娄下 》)

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

羞恶:对自身的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶。

由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。

2.赏析“由是观之,无恻隐之心,非人也;……是非之心,智之端也。”这段话的表达效果。

采用排比句式,有力地论证了人应该具备恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心,而这些是仁义礼智的开端,增强了语势。

【恻隐之心,仁之端也】(判断句)。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

端:萌芽,发端。

之:主谓取独。

是:这。

犹:就像

同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。

孟子认为“不忍人之心”有哪些内容?

四个方面,即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,简称“四心”。“四心”是“仁、义、礼、智”这四种道德范畴的发端,或者说是“四端”。

恻隐:人类的同情心。

羞恶:羞耻心和憎人为恶之心。

辞让:谦虚恭让,

是非:判断是非的能力。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。

而:表转折。

贼:名词作动词,伤害。

有了这四种发端却自认为不行的,是自我伤害的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。

凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

然:通“燃”。

达:流通,指泉水涌出。

苟:如果。

事:侍奉。

凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。

孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,即“性本善”。但又要求“扩而充之”,你认为是否矛盾?

不矛盾。

“牛山之木尝美矣,以其郊于大国也,斧斤伐之,可以为美乎 是其日夜之所息,雨露之所润,非无萌蘖(méng niè发芽)之生焉,牛羊又从而牧之,是以若彼濯濯(山光秃秃)也。人见其濯濯也,以为未尝有材焉,此岂山之性也哉 其所以放其良心者,亦犹斧斤之于木也,旦旦而伐之,可以为美乎 ” 《孟子·告子上》

牛山上曾经朝气蓬勃、茂盛美丽的树木,如果不断遭受刀斧的砍伐,还被成群的牛羊日夜啃噬,那么哪怕再茂盛的树木和山林也会变得光秃秃的。这并不是因为它本性是光秃秃的,而是因为外部恶劣环境所致。

求其放心

人性天生具有良善的道德本心,但是由于外部的恶劣环境使他们的道德本心被陷溺、被遮蔽了,要保障人的道德本心,就必须不断地去存养和扩充人之“四端”,把失去的道德本心重新寻找回来

学问之道无他,求其放心而已矣---《孟子·告子上》

“我善养吾浩然之气”。“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。”

本文的论证思路是怎样的?

全文可分为三层

本文开篇以“人皆有不忍人之心”为前提,推导出“不忍人之政”,继而推导出以“不忍人之政”治理天下,就如同“运之掌上”那样容易。

接下来,孟子以“孺子将入于井”举例论证,展开了进一步的论述,说明了“人皆有不忍人之心”,这乃是人的本能。

之后,孟子从正反两方面指出了“四心”与“四端”的关系。最后运用比喻论证和对比论证的方法,强调了扩充“四端”的重要性。

本文运用了哪些论证方法?

正反对比论证(正面:人皆有不忍人之心/反面:无恻隐之心,非人也…)

比喻论证(若火之始然,泉之始达。)

举例论证(今人将见孺子将入于井…)

排比、反复的修辞手法

孔孟思想的比较

同:1)追求仁义道德、淡漠物质利益。2)“仁”是儒家学者终身追求的目的。

异:1)孔子强调个人的修养(内圣),而孟子强调仁在政治社会中所起到的作用(外王)。

2)完善孔子的思想,在经济、政治上提出了自己的设想:

1、使民有恒产;2、井田制:五亩之宅,树之以桑;3、实行礼仪道德教育:谨庠序之教

3)孔子的“仁”缺乏理论基础,而孟子解释了道德价值的根源问题,源于人性本善

作业

1.结合“人之有四端也,犹其有四体也”“若火之始然,泉之始达”赏析孟子善喻的艺术。

善于运用生活中常见的现象设喻,“人之有四端也,犹其有四体也”,他认为人有四端,即仁、义、礼、智,就像人的四肢一样,“若火之始然,泉之始达”,他还认为凡自身保有这四种开端的,就懂得扩大充实它们,它们就像火刚刚燃起,泉水刚刚涌起,不可遏止。

3.孟子在《人皆有不忍人之心》中提到的观点,和现在心理学中谈到的同理心极为相似,请结合你的经验与认识举出例子加以阐释。

同理心是指人会设身处地对他人的情绪和情感进行觉知、把握和理解。两者都要求人心去怜悯体谅他人,这就是引人向善。

联系平时的社会实践活动,帮助弱势群体、义卖活动等。

1.分析《人皆有不忍人之心》的论证思路

2.抄写并翻译《五石之瓠》部分段落。

(到第五行“我世世以洴澼絖为事,不过数金”)

3.背诵《老子四章》,明天默写