河南省洛阳市三年(2020-2022)小升初语文卷真题分题型分层汇编-06现代文阅读(议论文、小说、散文)(含解析)

文档属性

| 名称 | 河南省洛阳市三年(2020-2022)小升初语文卷真题分题型分层汇编-06现代文阅读(议论文、小说、散文)(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 63.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-21 17:48:41 | ||

图片预览

文档简介

河南省洛阳市三年(2020-2022)小升初语文卷真题分题型分层汇编

06现代文阅读(议论文、小说、散文)

议论文(共1小题)

(2022 西工区)

学与问

①人们常把有知识说成“有学问”,这是很有道理的。知识是学来的,也是问来的。“问”常常是打开知识殿堂的金钥匙,是通向成功之门的铺路石。

②波兰伟大的天文学家哥白尼,小时候就非常喜欢问。他对世界充满了好奇,经常缠着爸爸妈妈问这问那:太阳为什么总是从东方升起,从西边落下?晴朗的夜空有那么多星星,为什么到了白天却无影无踪了?小鸡为什么要从鸡蛋里出来,而不从母鸡的肚子里出来?……哥白尼对科学奥秘的不懈探求,正是从这些稀奇古怪的“为什么”开始的。

③在求知的过程中,我们还要善于把勤学好问和观察思考结合起来。北宋有个大科学家,名叫沈括。他小时候读白居易的诗《大林寺桃花》:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”他想:为什么同是桃花,开花的时间相差这么远呢?他去问妈妈,妈妈说:“兴许是花开花落,有早有迟吧!”妈妈的回答没能解开沈括的疑团,他仍然把这个问题放在心上。有一次,他随大人到深山的寺庙里去,发现那里的温度要比山下低得多,才明白了其中的道理。

④学问学问,既要学又要问。学与问是相辅相成的,只有在学中问,在问中学,才能求得真知。我们从小养成了勤学好问的习惯,就好比插上了两只强健有力的翅膀。到那时,知识的天空将任你翱翔,宇宙的奥妙将任你探求,你将真正成为学习的主人。

(1)选文围绕着“学与问”,提出了 的观点。作者用两个事例证明自己的观点,请尝试用小标题概括这两个事例。

① ②

(2)用“”画出选文第③自然段的中心句。

(3)阅读《学与问》,你一定联想到了课文《真理诞生于一百个问号之后》,结合这两篇文章,你获得的启示是: 。

小说(共1小题)

(2022 嵩县)阅读,作答(1)﹣(5)题。

最后的时刻

①那是一个非常晴朗的日子,守望在牢门边的人们清楚地看见,一辆卡车和一辆吉普车急速地向渣滓洞开来。特务说是要把江姐和另一批同志转移到别的地方去。

②这时,江姐正伏在桌上草拟一个学习讨论提纲。一听见喊她的名字,她不慌不忙地把未写完的讨论提纲塞在另一个同志的床铺下面,随即跳下床来,拿起梳子对着墙上那面破镜子,像平常一样地梳着她的黑发。

③同牢房的人听说江姐要转移,心里很难过,都跑过来围着江姐。但一看到她那样平静和不慌不忙的表情,顿时产生了一种不祥的预感。有些同志连忙给江姐收拾行李。

④江姐梳好了头发,在枕头下面取出了她那件洗得干干净净的、被捕时穿过的一身阴丹士林布旗袍,脱下了打着“X”号的囚服。

⑤蓝色的旗袍外面套着一件玫瑰色的短毛线衣。江姐习惯地用手拍拍身上的灰尘,再理理旗袍上的折痕,然后弯着身子擦去皮鞋上的泥污。她又在镜子前照了照,在室内试着走了几步,像要去参加什么隆重的典礼似的。

⑥特务在门外不停地催促。江姐准备告别女室的同志。

⑦“江姐,你的换洗衣服……”一个女同志把江姐的衣服、毛巾、牙刷收拾在一个小布包里。江姐轻轻地接过布包来,看了一眼,又递给那位女同志。

⑧“留给大家用吧。看见这些东西,就等于看见我一样。”

⑨这时,从走廊里传来了一阵急促的脚步声。成群的男同志,戴着手铐,从牢房里从容地走出来,一路上和每一间牢房里伸出来的手紧握着告别。

⑩江姐抬起头来,像对自己,也像对大家说:A“要勇敢一些!每一个革命者,当他面临着最后考验的时候,都应该——脸不变色,心不跳!”

江姐说完以后,就大步向牢门走去。她走到门口又停了下来,回头向室内看了一眼。

熟悉的八张双层铺,一张小条桌,墙上的破镜子……

“同志们,永别了!”

“江姐!江……”人们红肿着双眼,像猛地醒过来似的,忽地一下扑向签子门。

⑤B江姐和许多男同志,挺立在囚车上面,像去迎接庄严的战斗,像去迎接即将到来的黎明。看,他们的脸上充满了胜利的欢笑,洋溢着圣洁的光辉……

(1)本文按 顺序,写了 。

(2)文中运用“点面结合”的手法描写了监狱中的场面,其中,“面”是对 的描写,“点”是对 的描写。有点有面,详略得当,这样写的好处是: 。

(3)读文中A、B两处画“______”句子,作答;

①画线句子A是对人物的 描写,表达了两层意思,即 和 。

A.是在自我激励:绝不玷污共产党员的光荣称号!

B.是在向特务宣告:你们也不会有好下场!

C.是在向反动派示威:我们已经取得了全面的胜利!

D.是在激励同志们:要坚贞不屈,视死如归!

②画线句子B主要是对人物的 描写。如果删去这些句子,会影响文章的表达效果吗?这些描写对刻画人物有什么作用?

(4)对题目《最后的时刻》的理解,不恰当的一项是 。

A.江姐生命中最后的时光

B.黎明到来前最黑暗的时刻

C.反动派最后疯狂的时刻

D.即将获救的江姐在狱中最后的时刻

(5)读完文章,你认识到了一个什么样的江姐?

散文(共2小题)

(2020 西工区)阅读。

我喜欢

我喜欢冬天的阳光,在迷茫的晨雾中展开。我喜欢那份宁静淡远,我喜欢那没有喧哗的光和热。

我喜欢在春风中踏过窄窄的山径,草莓像精致的红灯笼,一路殷勤地张结着。我喜欢抬头看树梢尖尖的小芽儿,极嫩的黄绿色里透着一派天真的粉红。

我喜欢夏日的傍晚,我喜欢在多风的黄昏独坐在傍山的阳台上。小山谷里的稻浪推涌,美好的稻香翻腾着。慢慢地,绚丽的云霞被浣净了,柔和的晚星一一就位。

我喜欢看秋风里满山光芒。在山坡上,在水边上,白得那样凄凉,美而孤独。

我也喜欢梦,喜欢梦里奇异的享受。我总是梦见自己能飞,能跃过山丘和小河。我梦见棕色的骏马,发亮的鬃毛在风中飞扬我梦见荷花海,完全没有边际,远远在炫耀着模糊的香红。最难忘记那次梦见在一座紫色的山峦前看日出﹣﹣它原来必定不是紫色的,只是翠色映着初升的红日,在梦中幻出那样奇特的山景。在现实生活里,我同样喜欢山。

我喜欢看一块块平平整整、油油亮亮的秧田。那细小的禾苗密密地排在一起,好像一张多绒的毯子,总是激发我想在上面躺一躺的欲望。

我喜欢另一种花儿,是绽开在人们笑颊上的。当寒冷的早晨我走在巷子里,对门那位清瘦的太太笑着说:“早!”我就忽然觉得世界是这样的亲切,我缩在皮手套里的指头不再感觉发僵。到了车站开始等车的时候,我喜欢看见短发齐耳的中学生。我喜欢她们美好宽阔而又明净的额头,以及活泼清澈的眼神。

我喜欢读信。我喜欢弟弟妹妹的信,那些幼稚纯朴的句子,总使我在泪光中重新看见南方那燃遍凤凰花的小城。最不能忘记那年夏天,他从最高的山上为我寄来一片植物的叶子。在那样酷暑的气候中,我忽然感到甜蜜而又沁人的清凉。

我特别喜爱读者的来信。每次捧读这些信件,总让我觉得一种特殊的激动。在这世上,也许有人已透过我看见一些东西。

我还喜欢看书,特别是在夜晚。在书籍里面,我不能自抑地要喜爱那些泛黄的线装书,握着它就觉得握着一脉优美的传统,那涩黯的纸面蕴含着一种古典的美。历史的兴亡本是这样虚幻,唯有书中的智慧永远长存。

我喜欢朋友,喜欢在出其不意的时候去拜访他们,尤其喜欢在雨中去敲响湿湿的大门。当她连跑带跳地来迎接我,雨后的阳光就似乎忽然燃烧起来。

我喜欢美丽的小装饰品,像耳环、项链和胸针。我喜欢充足的沉思时间。我喜欢晚饭后坐在客厅里的时分。我喜欢听一些协奏曲,一面捧着细瓷的小茶壶暖手。当此之时,我就恍惚能够想象一些田园生活的悠闲。

我喜欢活着,而且深深地喜欢能在我心里充满着这样多的喜欢!

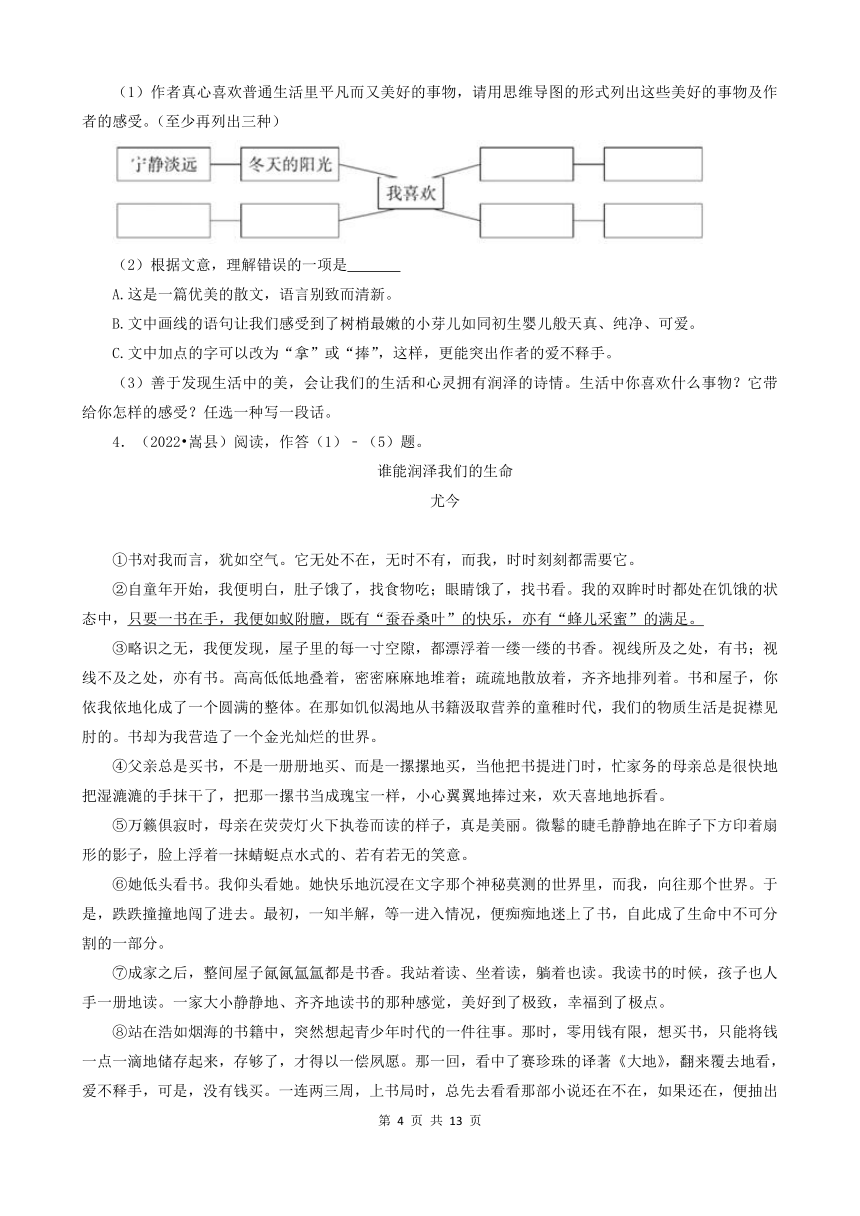

(1)作者真心喜欢普通生活里平凡而又美好的事物,请用思维导图的形式列出这些美好的事物及作者的感受。(至少再列出三种)

(2)根据文意,理解错误的一项是

A.这是一篇优美的散文,语言别致而清新。

B.文中画线的语句让我们感受到了树梢最嫩的小芽儿如同初生婴儿般天真、纯净、可爱。

C.文中加点的字可以改为“拿”或“捧”,这样,更能突出作者的爱不释手。

(3)善于发现生活中的美,会让我们的生活和心灵拥有润泽的诗情。生活中你喜欢什么事物?它带给你怎样的感受?任选一种写一段话。

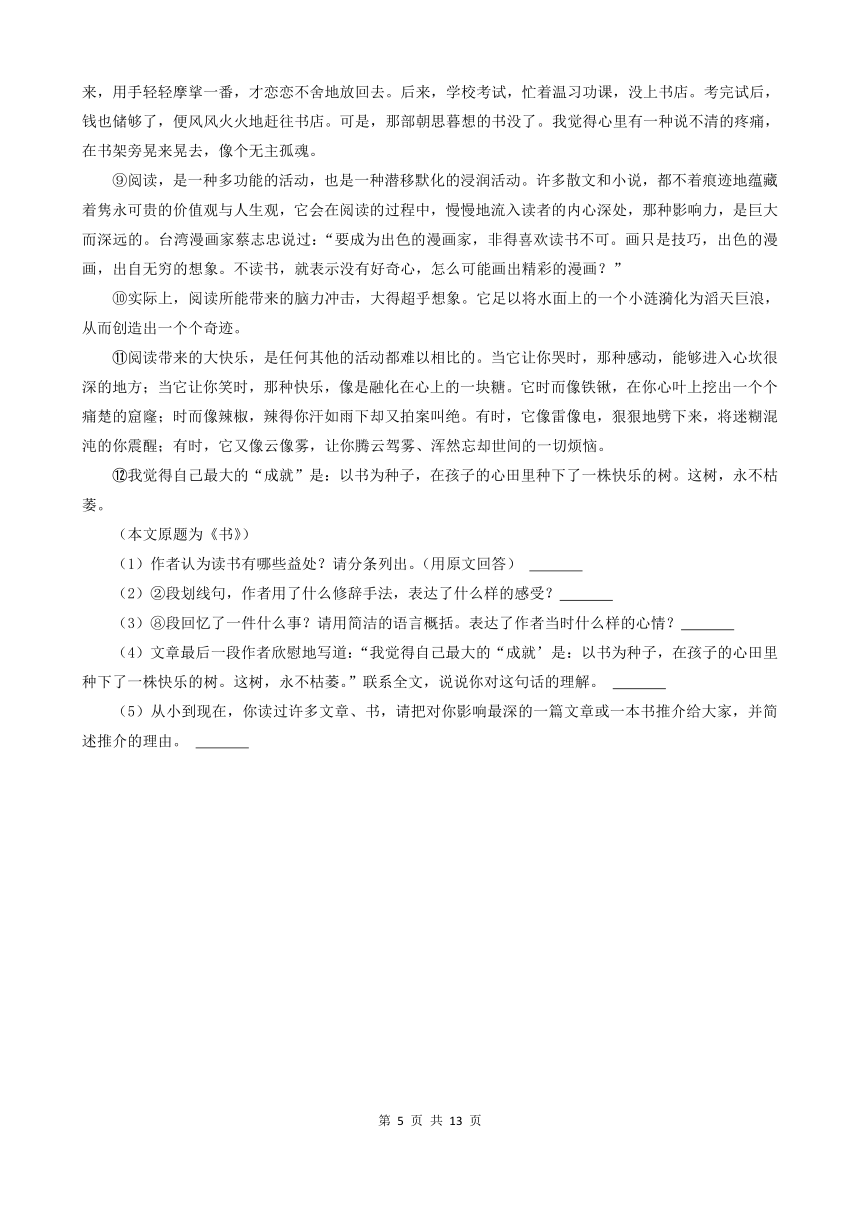

(2022 嵩县)阅读,作答(1)﹣(5)题。

谁能润泽我们的生命

尤今

①书对我而言,犹如空气。它无处不在,无时不有,而我,时时刻刻都需要它。

②自童年开始,我便明白,肚子饿了,找食物吃;眼睛饿了,找书看。我的双眸时时都处在饥饿的状态中,只要一书在手,我便如蚁附膻,既有“蚕吞桑叶”的快乐,亦有“蜂儿采蜜”的满足。

③略识之无,我便发现,屋子里的每一寸空隙,都漂浮着一缕一缕的书香。视线所及之处,有书;视线不及之处,亦有书。高高低低地叠着,密密麻麻地堆着;疏疏地散放着,齐齐地排列着。书和屋子,你依我依地化成了一个圆满的整体。在那如饥似渴地从书籍汲取营养的童稚时代,我们的物质生活是捉襟见肘的。书却为我营造了一个金光灿烂的世界。

④父亲总是买书,不是一册册地买、而是一摞摞地买,当他把书提进门时,忙家务的母亲总是很快地把湿漉漉的手抹干了,把那一摞书当成瑰宝一样,小心翼翼地捧过来,欢天喜地地拆看。

⑤万籁俱寂时,母亲在荧荧灯火下执卷而读的样子,真是美丽。微鬈的睫毛静静地在眸子下方印着扇形的影子,脸上浮着一抹蜻蜓点水式的、若有若无的笑意。

⑥她低头看书。我仰头看她。她快乐地沉浸在文字那个神秘莫测的世界里,而我,向往那个世界。于是,跌跌撞撞地闯了进去。最初,一知半解,等一进入情况,便痴痴地迷上了书,自此成了生命中不可分割的一部分。

⑦成家之后,整间屋子氤氤氲氲都是书香。我站着读、坐着读,躺着也读。我读书的时候,孩子也人手一册地读。一家大小静静地、齐齐地读书的那种感觉,美好到了极致,幸福到了极点。

⑧站在浩如烟海的书籍中,突然想起青少年时代的一件往事。那时,零用钱有限,想买书,只能将钱一点一滴地储存起来,存够了,才得以一偿夙愿。那一回,看中了赛珍珠的译著《大地》,翻来覆去地看,爱不释手,可是,没有钱买。一连两三周,上书局时,总先去看看那部小说还在不在,如果还在,便抽出来,用手轻轻摩挲一番,才恋恋不舍地放回去。后来,学校考试,忙着温习功课,没上书店。考完试后,钱也储够了,便风风火火地赶往书店。可是,那部朝思暮想的书没了。我觉得心里有一种说不清的疼痛,在书架旁晃来晃去,像个无主孤魂。

⑨阅读,是一种多功能的活动,也是一种潜移默化的浸润活动。许多散文和小说,都不着痕迹地蕴藏着隽永可贵的价值观与人生观,它会在阅读的过程中,慢慢地流入读者的内心深处,那种影响力,是巨大而深远的。台湾漫画家蔡志忠说过:“要成为出色的漫画家,非得喜欢读书不可。画只是技巧,出色的漫画,出自无穷的想象。不读书,就表示没有好奇心,怎么可能画出精彩的漫画?”

⑩实际上,阅读所能带来的脑力冲击,大得超乎想象。它足以将水面上的一个小涟漪化为滔天巨浪,从而创造出一个个奇迹。

阅读带来的大快乐,是任何其他的活动都难以相比的。当它让你哭时,那种感动,能够进入心坎很深的地方;当它让你笑时,那种快乐,像是融化在心上的一块糖。它时而像铁锹,在你心叶上挖出一个个痛楚的窟窿;时而像辣椒,辣得你汗如雨下却又拍案叫绝。有时,它像雷像电,狠狠地劈下来,将迷糊混沌的你震醒;有时,它又像云像雾,让你腾云驾雾、浑然忘却世间的一切烦恼。

我觉得自己最大的“成就”是:以书为种子,在孩子的心田里种下了一株快乐的树。这树,永不枯萎。

(本文原题为《书》)

(1)作者认为读书有哪些益处?请分条列出。(用原文回答)

(2)②段划线句,作者用了什么修辞手法,表达了什么样的感受?

(3)⑧段回忆了一件什么事?请用简洁的语言概括。表达了作者当时什么样的心情?

(4)文章最后一段作者欣慰地写道:“我觉得自己最大的“成就’是:以书为种子,在孩子的心田里种下了一株快乐的树。这树,永不枯萎。”联系全文,说说你对这句话的理解。

(5)从小到现在,你读过许多文章、书,请把对你影响最深的一篇文章或一本书推介给大家,并简述推介的理由。

参考答案与试题解析

议论文(共1小题)

(2022 西工区)

学与问

①人们常把有知识说成“有学问”,这是很有道理的。知识是学来的,也是问来的。“问”常常是打开知识殿堂的金钥匙,是通向成功之门的铺路石。

②波兰伟大的天文学家哥白尼,小时候就非常喜欢问。他对世界充满了好奇,经常缠着爸爸妈妈问这问那:太阳为什么总是从东方升起,从西边落下?晴朗的夜空有那么多星星,为什么到了白天却无影无踪了?小鸡为什么要从鸡蛋里出来,而不从母鸡的肚子里出来?……哥白尼对科学奥秘的不懈探求,正是从这些稀奇古怪的“为什么”开始的。

③在求知的过程中,我们还要善于把勤学好问和观察思考结合起来。北宋有个大科学家,名叫沈括。他小时候读白居易的诗《大林寺桃花》:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”他想:为什么同是桃花,开花的时间相差这么远呢?他去问妈妈,妈妈说:“兴许是花开花落,有早有迟吧!”妈妈的回答没能解开沈括的疑团,他仍然把这个问题放在心上。有一次,他随大人到深山的寺庙里去,发现那里的温度要比山下低得多,才明白了其中的道理。

④学问学问,既要学又要问。学与问是相辅相成的,只有在学中问,在问中学,才能求得真知。我们从小养成了勤学好问的习惯,就好比插上了两只强健有力的翅膀。到那时,知识的天空将任你翱翔,宇宙的奥妙将任你探求,你将真正成为学习的主人。

(1)选文围绕着“学与问”,提出了 知识是学来的,也是问来的 的观点。作者用两个事例证明自己的观点,请尝试用小标题概括这两个事例。

① 勤学好问的哥白尼。 ② 爱思考的沈括。

(2)用“”画出选文第③自然段的中心句。

(3)阅读《学与问》,你一定联想到了课文《真理诞生于一百个问号之后》,结合这两篇文章,你获得的启示是: 学问学问,既要学又要问。学与问是相辅相成的,只有在学中问,在问中学,才能求得真知。我们从小就要养成勤学好问的习惯,只有这样才能在现实生活中发现真理 。

【解答】(1)本题考查对文章内容的理解。通读全文可知,本文开篇提出“知识是学来的,也是问来的”这一观点,接着举了哥白尼和沈括的例子来说明这一观点,最后得出“学与问是相辅相成的,只有在学中问,在问中学,才能求得真知”的结论。

(2)考查提取中心句及提取信息。通过阅读可知,本段中心句是第一句,后面围绕这一句,通过列举沈括的故事说明了“在求知的过程中,我们还要善于把勤学好问和观察思考结合起来”。

(3)考查了学生的表达能力,结合对文章的阅读及课内所学课文的理解完成。本文告诉我们:学与问是相辅相成的,只有在学中问,在问中学,才能求得真知。《真理诞生于一百个问号之后》告诉我们:只要善于观察,不断发问,不断解决疑问,锲而不舍地追根求源,就能在现实生活中发现真理。结合这两篇文章的主题完成,言之成理即可。

故答案为:

(1)知识是学来的,也是问来的 勤学好问的哥白尼。爱思考的沈括。

(2)在求知的过程中,我们还要善于把勤学好问和观察思考结合起来。

(3)学问学问,既要学又要问。学与问是相辅相成的,只有在学中问,在问中学,才能求得真知。我们从小就要养成勤学好问的习惯,只有这样才能在现实生活中发现真理。

小说(共1小题)

(2022 嵩县)阅读,作答(1)﹣(5)题。

最后的时刻

①那是一个非常晴朗的日子,守望在牢门边的人们清楚地看见,一辆卡车和一辆吉普车急速地向渣滓洞开来。特务说是要把江姐和另一批同志转移到别的地方去。

②这时,江姐正伏在桌上草拟一个学习讨论提纲。一听见喊她的名字,她不慌不忙地把未写完的讨论提纲塞在另一个同志的床铺下面,随即跳下床来,拿起梳子对着墙上那面破镜子,像平常一样地梳着她的黑发。

③同牢房的人听说江姐要转移,心里很难过,都跑过来围着江姐。但一看到她那样平静和不慌不忙的表情,顿时产生了一种不祥的预感。有些同志连忙给江姐收拾行李。

④江姐梳好了头发,在枕头下面取出了她那件洗得干干净净的、被捕时穿过的一身阴丹士林布旗袍,脱下了打着“X”号的囚服。

⑤蓝色的旗袍外面套着一件玫瑰色的短毛线衣。江姐习惯地用手拍拍身上的灰尘,再理理旗袍上的折痕,然后弯着身子擦去皮鞋上的泥污。她又在镜子前照了照,在室内试着走了几步,像要去参加什么隆重的典礼似的。

⑥特务在门外不停地催促。江姐准备告别女室的同志。

⑦“江姐,你的换洗衣服……”一个女同志把江姐的衣服、毛巾、牙刷收拾在一个小布包里。江姐轻轻地接过布包来,看了一眼,又递给那位女同志。

⑧“留给大家用吧。看见这些东西,就等于看见我一样。”

⑨这时,从走廊里传来了一阵急促的脚步声。成群的男同志,戴着手铐,从牢房里从容地走出来,一路上和每一间牢房里伸出来的手紧握着告别。

⑩江姐抬起头来,像对自己,也像对大家说:A“要勇敢一些!每一个革命者,当他面临着最后考验的时候,都应该——脸不变色,心不跳!”

江姐说完以后,就大步向牢门走去。她走到门口又停了下来,回头向室内看了一眼。

熟悉的八张双层铺,一张小条桌,墙上的破镜子……

“同志们,永别了!”

“江姐!江……”人们红肿着双眼,像猛地醒过来似的,忽地一下扑向签子门。

⑤B江姐和许多男同志,挺立在囚车上面,像去迎接庄严的战斗,像去迎接即将到来的黎明。看,他们的脸上充满了胜利的欢笑,洋溢着圣洁的光辉……

(1)本文按 事情发展 顺序,写了 江姐在被杀害前与同志们道别 。

(2)文中运用“点面结合”的手法描写了监狱中的场面,其中,“面”是对 江姐的战友们 的描写,“点”是对 江姐 的描写。有点有面,详略得当,这样写的好处是: 通过对战友们和江姐的描写,充分体现了江姐视死如归的革命气概 。

(3)读文中A、B两处画“______”句子,作答;

①画线句子A是对人物的 语言 描写,表达了两层意思,即 A 和 D 。

A.是在自我激励:绝不玷污共产党员的光荣称号!

B.是在向特务宣告:你们也不会有好下场!

C.是在向反动派示威:我们已经取得了全面的胜利!

D.是在激励同志们:要坚贞不屈,视死如归!

②画线句子B主要是对人物的 神态 描写。如果删去这些句子,会影响文章的表达效果吗?这些描写对刻画人物有什么作用?

(4)对题目《最后的时刻》的理解,不恰当的一项是 D 。

A.江姐生命中最后的时光

B.黎明到来前最黑暗的时刻

C.反动派最后疯狂的时刻

D.即将获救的江姐在狱中最后的时刻

(5)读完文章,你认识到了一个什么样的江姐? 生活严谨、考虑事情周密、坚贞不屈、视死如归、对革命无比忠贞、面对死亡从容不迫。

【解答】(1)考查了对写作顺序及选文内容的理解。通过阅读可知,短文主要写了江姐在被杀害前与同志们道别的情景,是按照事情发展的顺序写的。

(2)考查了对写作方法的理解。结合内容可知,文中运用“点面结合”的手法描写了监狱中的场面,其中,“面”是对江姐的战友们的描写,“点”是对江姐的描写。有点有面,详略得当,这样写的好处是:

(3)考查了对句子的理解。①从“要勇敢一些!每一个革命者,当他面临着最后考验的时候,都应该——脸不变色,心不跳”可知,句子是对人物的语言描写,表达了两层意思,即“自我激励”和“激励同志们”。故选AD。②从“江姐和许多男同志,挺立在囚车上面,像去迎接庄严的战斗,像去迎接即将到来的黎明。看,他们的脸上充满了胜利的欢笑,洋溢着圣洁的光辉……”可知,句子主要是对人物的神态描写。如果删去这些句子会影响表达效果。神态描写,对刻画人物形象起到了重要作用,更突出地表现出江姐和她的战友们对革命无比忠贞、面对死亡从容不迫、视死如归的优秀品质。

(4)考查了学生对于题目的理解。A、B、C正确。D.不恰当,“即将获救的江姐在狱中最后的时刻”与选文内容不符。故选D。

(5)考查了学生对于人物形象的理解。结合内容理解,通过阅读可知,江姐生活严谨、考虑事情周密、坚贞不屈、视死如归、对革命无比忠贞、面对死亡从容不迫。

故答案为:

(1)事情发展 江姐在被杀害前与同志们道别;

(2)江姐的战友们 江姐 通过对战友们和江姐的描写,充分体现了江姐视死如归的革命气概;

(3)语言 A D;

(2)神态 如果删去,会影响表达效果。神态描写,对刻画人物形象起到了重要作用,更突出地表现出江姐和她的战友们对革命无比忠贞、面对死亡从容不迫、视死如归的优秀品质。

(4)D;

(5)生活严谨、考虑事情周密、坚贞不屈、视死如归、对革命无比忠贞、面对死亡从容不迫。

散文(共2小题)

(2020 西工区)阅读。

我喜欢

我喜欢冬天的阳光,在迷茫的晨雾中展开。我喜欢那份宁静淡远,我喜欢那没有喧哗的光和热。

我喜欢在春风中踏过窄窄的山径,草莓像精致的红灯笼,一路殷勤地张结着。我喜欢抬头看树梢尖尖的小芽儿,极嫩的黄绿色里透着一派天真的粉红。

我喜欢夏日的傍晚,我喜欢在多风的黄昏独坐在傍山的阳台上。小山谷里的稻浪推涌,美好的稻香翻腾着。慢慢地,绚丽的云霞被浣净了,柔和的晚星一一就位。

我喜欢看秋风里满山光芒。在山坡上,在水边上,白得那样凄凉,美而孤独。

我也喜欢梦,喜欢梦里奇异的享受。我总是梦见自己能飞,能跃过山丘和小河。我梦见棕色的骏马,发亮的鬃毛在风中飞扬我梦见荷花海,完全没有边际,远远在炫耀着模糊的香红。最难忘记那次梦见在一座紫色的山峦前看日出﹣﹣它原来必定不是紫色的,只是翠色映着初升的红日,在梦中幻出那样奇特的山景。在现实生活里,我同样喜欢山。

我喜欢看一块块平平整整、油油亮亮的秧田。那细小的禾苗密密地排在一起,好像一张多绒的毯子,总是激发我想在上面躺一躺的欲望。

我喜欢另一种花儿,是绽开在人们笑颊上的。当寒冷的早晨我走在巷子里,对门那位清瘦的太太笑着说:“早!”我就忽然觉得世界是这样的亲切,我缩在皮手套里的指头不再感觉发僵。到了车站开始等车的时候,我喜欢看见短发齐耳的中学生。我喜欢她们美好宽阔而又明净的额头,以及活泼清澈的眼神。

我喜欢读信。我喜欢弟弟妹妹的信,那些幼稚纯朴的句子,总使我在泪光中重新看见南方那燃遍凤凰花的小城。最不能忘记那年夏天,他从最高的山上为我寄来一片植物的叶子。在那样酷暑的气候中,我忽然感到甜蜜而又沁人的清凉。

我特别喜爱读者的来信。每次捧读这些信件,总让我觉得一种特殊的激动。在这世上,也许有人已透过我看见一些东西。

我还喜欢看书,特别是在夜晚。在书籍里面,我不能自抑地要喜爱那些泛黄的线装书,握着它就觉得握着一脉优美的传统,那涩黯的纸面蕴含着一种古典的美。历史的兴亡本是这样虚幻,唯有书中的智慧永远长存。

我喜欢朋友,喜欢在出其不意的时候去拜访他们,尤其喜欢在雨中去敲响湿湿的大门。当她连跑带跳地来迎接我,雨后的阳光就似乎忽然燃烧起来。

我喜欢美丽的小装饰品,像耳环、项链和胸针。我喜欢充足的沉思时间。我喜欢晚饭后坐在客厅里的时分。我喜欢听一些协奏曲,一面捧着细瓷的小茶壶暖手。当此之时,我就恍惚能够想象一些田园生活的悠闲。

我喜欢活着,而且深深地喜欢能在我心里充满着这样多的喜欢!

(1)作者真心喜欢普通生活里平凡而又美好的事物,请用思维导图的形式列出这些美好的事物及作者的感受。(至少再列出三种)

(2)根据文意,理解错误的一项是 C

A.这是一篇优美的散文,语言别致而清新。

B.文中画线的语句让我们感受到了树梢最嫩的小芽儿如同初生婴儿般天真、纯净、可爱。

C.文中加点的字可以改为“拿”或“捧”,这样,更能突出作者的爱不释手。

(3)善于发现生活中的美,会让我们的生活和心灵拥有润泽的诗情。生活中你喜欢什么事物?它带给你怎样的感受?任选一种写一段话。

【解答】(1)考查了对文章内容的理解。阅读全文,找出作者真心喜欢普通生活里平凡而又美好的事物,完成思维导图即可,如:看秋风里满山光芒,作者的感受是凄凉孤独;看人们脸上的笑容,作者的感受是温暖亲切;读弟弟妹妹的信,作者的感受是甜蜜清凉。

(2)考查了对文章内容的理解与辨析。结合文章内容可知,A、B正确。C.有误,“拿”或“捧”没有“握”更能突出作者的爱不释手,

(3)考查了学生知识拓展能力。结合文章内容和自己的生活实际,选择生活中喜欢的一种事物写出即可,如:我喜欢梅花。因为梅花象征坚韧不拔、百折不挠、奋勇当先、自强不息的精神品质。别的花都是春天才开,它却不一样,愈是寒冷,愈是风欺雪压,花开得愈精神,愈秀气。梅花在人们心目中一直都是铁骨冰心,高风亮节的形象,鼓励着人们自强不息,坚韧不拔地去迎接春的到来。几千年来,它那迎雪吐艳、凌寒飘香的坚贞气节鼓励了一代又一代中国人不畏艰险,奋勇开拓,创造了优秀的生活与文明。

故答案为:

(1)凄凉孤独 秋风里满山光芒 温暖亲切 人们脸上的笑容 甜蜜清凉 甜蜜清凉;

(2)C;

(3)我喜欢梅花。因为梅花象征坚韧不拔、百折不挠、奋勇当先、自强不息的精神品质。别的花都是春天才开,它却不一样,愈是寒冷,愈是风欺雪压,花开得愈精神,愈秀气。梅花在人们心目中一直都是铁骨冰心,高风亮节的形象,鼓励着人们自强不息,坚韧不拔地去迎接春的到来。几千年来,它那迎雪吐艳、凌寒飘香的坚贞气节鼓励了一代又一代中国人不畏艰险,奋勇开拓,创造了优秀的生活与文明。

(2022 嵩县)阅读,作答(1)﹣(5)题。

谁能润泽我们的生命

尤今

①书对我而言,犹如空气。它无处不在,无时不有,而我,时时刻刻都需要它。

②自童年开始,我便明白,肚子饿了,找食物吃;眼睛饿了,找书看。我的双眸时时都处在饥饿的状态中,只要一书在手,我便如蚁附膻,既有“蚕吞桑叶”的快乐,亦有“蜂儿采蜜”的满足。

③略识之无,我便发现,屋子里的每一寸空隙,都漂浮着一缕一缕的书香。视线所及之处,有书;视线不及之处,亦有书。高高低低地叠着,密密麻麻地堆着;疏疏地散放着,齐齐地排列着。书和屋子,你依我依地化成了一个圆满的整体。在那如饥似渴地从书籍汲取营养的童稚时代,我们的物质生活是捉襟见肘的。书却为我营造了一个金光灿烂的世界。

④父亲总是买书,不是一册册地买、而是一摞摞地买,当他把书提进门时,忙家务的母亲总是很快地把湿漉漉的手抹干了,把那一摞书当成瑰宝一样,小心翼翼地捧过来,欢天喜地地拆看。

⑤万籁俱寂时,母亲在荧荧灯火下执卷而读的样子,真是美丽。微鬈的睫毛静静地在眸子下方印着扇形的影子,脸上浮着一抹蜻蜓点水式的、若有若无的笑意。

⑥她低头看书。我仰头看她。她快乐地沉浸在文字那个神秘莫测的世界里,而我,向往那个世界。于是,跌跌撞撞地闯了进去。最初,一知半解,等一进入情况,便痴痴地迷上了书,自此成了生命中不可分割的一部分。

⑦成家之后,整间屋子氤氤氲氲都是书香。我站着读、坐着读,躺着也读。我读书的时候,孩子也人手一册地读。一家大小静静地、齐齐地读书的那种感觉,美好到了极致,幸福到了极点。

⑧站在浩如烟海的书籍中,突然想起青少年时代的一件往事。那时,零用钱有限,想买书,只能将钱一点一滴地储存起来,存够了,才得以一偿夙愿。那一回,看中了赛珍珠的译著《大地》,翻来覆去地看,爱不释手,可是,没有钱买。一连两三周,上书局时,总先去看看那部小说还在不在,如果还在,便抽出来,用手轻轻摩挲一番,才恋恋不舍地放回去。后来,学校考试,忙着温习功课,没上书店。考完试后,钱也储够了,便风风火火地赶往书店。可是,那部朝思暮想的书没了。我觉得心里有一种说不清的疼痛,在书架旁晃来晃去,像个无主孤魂。

⑨阅读,是一种多功能的活动,也是一种潜移默化的浸润活动。许多散文和小说,都不着痕迹地蕴藏着隽永可贵的价值观与人生观,它会在阅读的过程中,慢慢地流入读者的内心深处,那种影响力,是巨大而深远的。台湾漫画家蔡志忠说过:“要成为出色的漫画家,非得喜欢读书不可。画只是技巧,出色的漫画,出自无穷的想象。不读书,就表示没有好奇心,怎么可能画出精彩的漫画?”

⑩实际上,阅读所能带来的脑力冲击,大得超乎想象。它足以将水面上的一个小涟漪化为滔天巨浪,从而创造出一个个奇迹。

阅读带来的大快乐,是任何其他的活动都难以相比的。当它让你哭时,那种感动,能够进入心坎很深的地方;当它让你笑时,那种快乐,像是融化在心上的一块糖。它时而像铁锹,在你心叶上挖出一个个痛楚的窟窿;时而像辣椒,辣得你汗如雨下却又拍案叫绝。有时,它像雷像电,狠狠地劈下来,将迷糊混沌的你震醒;有时,它又像云像雾,让你腾云驾雾、浑然忘却世间的一切烦恼。

我觉得自己最大的“成就”是:以书为种子,在孩子的心田里种下了一株快乐的树。这树,永不枯萎。

(本文原题为《书》)

(1)作者认为读书有哪些益处?请分条列出。(用原文回答) ①阅读,是一种多功能的活动,也是一种潜移默化的浸润活动。②阅读所能带来的脑力冲击,大得超乎想象。③阅读带来的大快乐,是任何其他的活动都难以相比的。

(2)②段划线句,作者用了什么修辞手法,表达了什么样的感受? 运用比喻的修辞手法,表达出“我”读书时如饥似渴的感受。

(3)⑧段回忆了一件什么事?请用简洁的语言概括。表达了作者当时什么样的心情? 回忆了“我”青少年时代一次买书的经历。表达了“我”对书的钟爱之情以及喜欢的书没买到的失落、心痛的心情。

(4)文章最后一段作者欣慰地写道:“我觉得自己最大的“成就’是:以书为种子,在孩子的心田里种下了一株快乐的树。这树,永不枯萎。”联系全文,说说你对这句话的理解。 “我”能通过自己的影响,让读书成为孩子生命中组成部分,一生与书为伴,以读书为最大快乐,书润泽其生命,这就是“我”最大的成就。

(5)从小到现在,你读过许多文章、书,请把对你影响最深的一篇文章或一本书推介给大家,并简述推介的理由。 《红楼梦》理由:开谈不说《红楼梦》,读尽诗书是枉然。在明清小说中,最为后人称道的莫过于《红楼梦》,其书自问世以来,评、题、图、咏、戏曲、影视作品等,真是大浪滔滔,汗牛充栋。二百余年来,以曹雪芹和他的《红楼梦》为研究对象,已逐渐发展成为一门世界性的学问﹣﹣红学。可以说,《红楼梦》不仅是中国古典小说中最优秀的作品,是中国文化的杰出代表;亦是世界小说史、文学史,甚至艺术史上一颗璀璨的明珠。

【解答】(1 )本题考查信息的筛选能力。解答此题在整体感知文本内容的基础上,从文中找出表现作者读书感受的句子分点作答即可。作者表述读书益处的内容主要在文章的第⑨—— 段,写出了读书的三大益处:“阅读,是一种多功能的活动,也是一种潜移默化的浸润活动”;“阅读所能带来的脑力冲击,大得超乎想象”;“阅读带来的大快乐,是任何其他的活动都难以相比的”。

(2 )本题考查事件的概括与作者情感的体会能力。解答此题在了解指定段落大意的基础上,用简洁的语句概括出人物事件即可。第⑧段主要回忆了“我”青少年时代一次买书的经历。从段落中的”爱不释手”“恋恋不舍””我觉得心里有一种说不清的疼痛,在书架旁晃来晃去,像个无主孤魂”等词语句子,可以看出表达了“我”对书的无比喜爱以及喜欢的书没买到时的失落、痛苦心情。

(3 )本题考查句子的赏析能力。从修辞手法角度赏析。赏析一般格式为:修辞+修辞特点+内容+中心比喻形象生动;拟人生动形象;排比整齐,有气势;夸张突出特点;反问加强语气;反语增加讽剌意味等,第二段划线的句子运用了比喻的手法,生动形象地写出“我”对读书的喜爱。

(4)本题考查句子含义的理解能力。解答此题关键要结合语境去思考,答出其表面义与深层含义。这里画线的句子处于文章的末段,还应从文章的主旨去思考,去理解。结合前文内容可以看出,这句话道出了自己读书的巨大作用:自己用读书的行为影响了孩子,让读书成为孩子生命中的组成部分,成为生存的需求,润泽他们的生命。

( 5 )本题考查学生课外阅读的能力。要在理解著作内容的基础上,阐述出推荐理由。

故答案为:

(1)①阅读,是一种多功能的活动,也是一种潜移默化的浸润活动;②阅读所能带来的脑力冲击,大得超乎想象;③阅读带来的大快乐,是任何其他的活动都难以相比的。

(2)回忆了“我”青少年时代一﹣次买书的经历。表达了“我”对书的钟爱之情以及喜欢的书没买到的失落、心痛的心情。

(3)运用比喻手法,把“我”读书时如饥似渴的情态刻画得生动形象、淋漓尽致。

(4)”我”能通过自己的影响,让读书成为孩子生命中组成部分,一生与书为伴,以读书为最大快乐,书润泽其生命,这就是“我”最大的成就。

(5)推荐:曹雪芹:《红楼梦》

理由:开谈不说《红楼梦》,读尽诗书是枉然。在明清小说中,最为后人称道的莫过于《红楼梦》,其书自问世以来,评、题、图、咏、戏曲、影视作品等,真是大浪滔滔,汗牛充栋。二百余年来,以曹雪芹和他的《红楼梦》为研究对象,已逐渐发展成为一门世界性的学问﹣﹣红学。可以说,《红楼梦》不仅是中国古典小说中最优秀的作品,是中国文化的杰出代表;亦是世界小说史、文学史,甚至艺术史上一颗璀璨的明珠。

06现代文阅读(议论文、小说、散文)

议论文(共1小题)

(2022 西工区)

学与问

①人们常把有知识说成“有学问”,这是很有道理的。知识是学来的,也是问来的。“问”常常是打开知识殿堂的金钥匙,是通向成功之门的铺路石。

②波兰伟大的天文学家哥白尼,小时候就非常喜欢问。他对世界充满了好奇,经常缠着爸爸妈妈问这问那:太阳为什么总是从东方升起,从西边落下?晴朗的夜空有那么多星星,为什么到了白天却无影无踪了?小鸡为什么要从鸡蛋里出来,而不从母鸡的肚子里出来?……哥白尼对科学奥秘的不懈探求,正是从这些稀奇古怪的“为什么”开始的。

③在求知的过程中,我们还要善于把勤学好问和观察思考结合起来。北宋有个大科学家,名叫沈括。他小时候读白居易的诗《大林寺桃花》:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”他想:为什么同是桃花,开花的时间相差这么远呢?他去问妈妈,妈妈说:“兴许是花开花落,有早有迟吧!”妈妈的回答没能解开沈括的疑团,他仍然把这个问题放在心上。有一次,他随大人到深山的寺庙里去,发现那里的温度要比山下低得多,才明白了其中的道理。

④学问学问,既要学又要问。学与问是相辅相成的,只有在学中问,在问中学,才能求得真知。我们从小养成了勤学好问的习惯,就好比插上了两只强健有力的翅膀。到那时,知识的天空将任你翱翔,宇宙的奥妙将任你探求,你将真正成为学习的主人。

(1)选文围绕着“学与问”,提出了 的观点。作者用两个事例证明自己的观点,请尝试用小标题概括这两个事例。

① ②

(2)用“”画出选文第③自然段的中心句。

(3)阅读《学与问》,你一定联想到了课文《真理诞生于一百个问号之后》,结合这两篇文章,你获得的启示是: 。

小说(共1小题)

(2022 嵩县)阅读,作答(1)﹣(5)题。

最后的时刻

①那是一个非常晴朗的日子,守望在牢门边的人们清楚地看见,一辆卡车和一辆吉普车急速地向渣滓洞开来。特务说是要把江姐和另一批同志转移到别的地方去。

②这时,江姐正伏在桌上草拟一个学习讨论提纲。一听见喊她的名字,她不慌不忙地把未写完的讨论提纲塞在另一个同志的床铺下面,随即跳下床来,拿起梳子对着墙上那面破镜子,像平常一样地梳着她的黑发。

③同牢房的人听说江姐要转移,心里很难过,都跑过来围着江姐。但一看到她那样平静和不慌不忙的表情,顿时产生了一种不祥的预感。有些同志连忙给江姐收拾行李。

④江姐梳好了头发,在枕头下面取出了她那件洗得干干净净的、被捕时穿过的一身阴丹士林布旗袍,脱下了打着“X”号的囚服。

⑤蓝色的旗袍外面套着一件玫瑰色的短毛线衣。江姐习惯地用手拍拍身上的灰尘,再理理旗袍上的折痕,然后弯着身子擦去皮鞋上的泥污。她又在镜子前照了照,在室内试着走了几步,像要去参加什么隆重的典礼似的。

⑥特务在门外不停地催促。江姐准备告别女室的同志。

⑦“江姐,你的换洗衣服……”一个女同志把江姐的衣服、毛巾、牙刷收拾在一个小布包里。江姐轻轻地接过布包来,看了一眼,又递给那位女同志。

⑧“留给大家用吧。看见这些东西,就等于看见我一样。”

⑨这时,从走廊里传来了一阵急促的脚步声。成群的男同志,戴着手铐,从牢房里从容地走出来,一路上和每一间牢房里伸出来的手紧握着告别。

⑩江姐抬起头来,像对自己,也像对大家说:A“要勇敢一些!每一个革命者,当他面临着最后考验的时候,都应该——脸不变色,心不跳!”

江姐说完以后,就大步向牢门走去。她走到门口又停了下来,回头向室内看了一眼。

熟悉的八张双层铺,一张小条桌,墙上的破镜子……

“同志们,永别了!”

“江姐!江……”人们红肿着双眼,像猛地醒过来似的,忽地一下扑向签子门。

⑤B江姐和许多男同志,挺立在囚车上面,像去迎接庄严的战斗,像去迎接即将到来的黎明。看,他们的脸上充满了胜利的欢笑,洋溢着圣洁的光辉……

(1)本文按 顺序,写了 。

(2)文中运用“点面结合”的手法描写了监狱中的场面,其中,“面”是对 的描写,“点”是对 的描写。有点有面,详略得当,这样写的好处是: 。

(3)读文中A、B两处画“______”句子,作答;

①画线句子A是对人物的 描写,表达了两层意思,即 和 。

A.是在自我激励:绝不玷污共产党员的光荣称号!

B.是在向特务宣告:你们也不会有好下场!

C.是在向反动派示威:我们已经取得了全面的胜利!

D.是在激励同志们:要坚贞不屈,视死如归!

②画线句子B主要是对人物的 描写。如果删去这些句子,会影响文章的表达效果吗?这些描写对刻画人物有什么作用?

(4)对题目《最后的时刻》的理解,不恰当的一项是 。

A.江姐生命中最后的时光

B.黎明到来前最黑暗的时刻

C.反动派最后疯狂的时刻

D.即将获救的江姐在狱中最后的时刻

(5)读完文章,你认识到了一个什么样的江姐?

散文(共2小题)

(2020 西工区)阅读。

我喜欢

我喜欢冬天的阳光,在迷茫的晨雾中展开。我喜欢那份宁静淡远,我喜欢那没有喧哗的光和热。

我喜欢在春风中踏过窄窄的山径,草莓像精致的红灯笼,一路殷勤地张结着。我喜欢抬头看树梢尖尖的小芽儿,极嫩的黄绿色里透着一派天真的粉红。

我喜欢夏日的傍晚,我喜欢在多风的黄昏独坐在傍山的阳台上。小山谷里的稻浪推涌,美好的稻香翻腾着。慢慢地,绚丽的云霞被浣净了,柔和的晚星一一就位。

我喜欢看秋风里满山光芒。在山坡上,在水边上,白得那样凄凉,美而孤独。

我也喜欢梦,喜欢梦里奇异的享受。我总是梦见自己能飞,能跃过山丘和小河。我梦见棕色的骏马,发亮的鬃毛在风中飞扬我梦见荷花海,完全没有边际,远远在炫耀着模糊的香红。最难忘记那次梦见在一座紫色的山峦前看日出﹣﹣它原来必定不是紫色的,只是翠色映着初升的红日,在梦中幻出那样奇特的山景。在现实生活里,我同样喜欢山。

我喜欢看一块块平平整整、油油亮亮的秧田。那细小的禾苗密密地排在一起,好像一张多绒的毯子,总是激发我想在上面躺一躺的欲望。

我喜欢另一种花儿,是绽开在人们笑颊上的。当寒冷的早晨我走在巷子里,对门那位清瘦的太太笑着说:“早!”我就忽然觉得世界是这样的亲切,我缩在皮手套里的指头不再感觉发僵。到了车站开始等车的时候,我喜欢看见短发齐耳的中学生。我喜欢她们美好宽阔而又明净的额头,以及活泼清澈的眼神。

我喜欢读信。我喜欢弟弟妹妹的信,那些幼稚纯朴的句子,总使我在泪光中重新看见南方那燃遍凤凰花的小城。最不能忘记那年夏天,他从最高的山上为我寄来一片植物的叶子。在那样酷暑的气候中,我忽然感到甜蜜而又沁人的清凉。

我特别喜爱读者的来信。每次捧读这些信件,总让我觉得一种特殊的激动。在这世上,也许有人已透过我看见一些东西。

我还喜欢看书,特别是在夜晚。在书籍里面,我不能自抑地要喜爱那些泛黄的线装书,握着它就觉得握着一脉优美的传统,那涩黯的纸面蕴含着一种古典的美。历史的兴亡本是这样虚幻,唯有书中的智慧永远长存。

我喜欢朋友,喜欢在出其不意的时候去拜访他们,尤其喜欢在雨中去敲响湿湿的大门。当她连跑带跳地来迎接我,雨后的阳光就似乎忽然燃烧起来。

我喜欢美丽的小装饰品,像耳环、项链和胸针。我喜欢充足的沉思时间。我喜欢晚饭后坐在客厅里的时分。我喜欢听一些协奏曲,一面捧着细瓷的小茶壶暖手。当此之时,我就恍惚能够想象一些田园生活的悠闲。

我喜欢活着,而且深深地喜欢能在我心里充满着这样多的喜欢!

(1)作者真心喜欢普通生活里平凡而又美好的事物,请用思维导图的形式列出这些美好的事物及作者的感受。(至少再列出三种)

(2)根据文意,理解错误的一项是

A.这是一篇优美的散文,语言别致而清新。

B.文中画线的语句让我们感受到了树梢最嫩的小芽儿如同初生婴儿般天真、纯净、可爱。

C.文中加点的字可以改为“拿”或“捧”,这样,更能突出作者的爱不释手。

(3)善于发现生活中的美,会让我们的生活和心灵拥有润泽的诗情。生活中你喜欢什么事物?它带给你怎样的感受?任选一种写一段话。

(2022 嵩县)阅读,作答(1)﹣(5)题。

谁能润泽我们的生命

尤今

①书对我而言,犹如空气。它无处不在,无时不有,而我,时时刻刻都需要它。

②自童年开始,我便明白,肚子饿了,找食物吃;眼睛饿了,找书看。我的双眸时时都处在饥饿的状态中,只要一书在手,我便如蚁附膻,既有“蚕吞桑叶”的快乐,亦有“蜂儿采蜜”的满足。

③略识之无,我便发现,屋子里的每一寸空隙,都漂浮着一缕一缕的书香。视线所及之处,有书;视线不及之处,亦有书。高高低低地叠着,密密麻麻地堆着;疏疏地散放着,齐齐地排列着。书和屋子,你依我依地化成了一个圆满的整体。在那如饥似渴地从书籍汲取营养的童稚时代,我们的物质生活是捉襟见肘的。书却为我营造了一个金光灿烂的世界。

④父亲总是买书,不是一册册地买、而是一摞摞地买,当他把书提进门时,忙家务的母亲总是很快地把湿漉漉的手抹干了,把那一摞书当成瑰宝一样,小心翼翼地捧过来,欢天喜地地拆看。

⑤万籁俱寂时,母亲在荧荧灯火下执卷而读的样子,真是美丽。微鬈的睫毛静静地在眸子下方印着扇形的影子,脸上浮着一抹蜻蜓点水式的、若有若无的笑意。

⑥她低头看书。我仰头看她。她快乐地沉浸在文字那个神秘莫测的世界里,而我,向往那个世界。于是,跌跌撞撞地闯了进去。最初,一知半解,等一进入情况,便痴痴地迷上了书,自此成了生命中不可分割的一部分。

⑦成家之后,整间屋子氤氤氲氲都是书香。我站着读、坐着读,躺着也读。我读书的时候,孩子也人手一册地读。一家大小静静地、齐齐地读书的那种感觉,美好到了极致,幸福到了极点。

⑧站在浩如烟海的书籍中,突然想起青少年时代的一件往事。那时,零用钱有限,想买书,只能将钱一点一滴地储存起来,存够了,才得以一偿夙愿。那一回,看中了赛珍珠的译著《大地》,翻来覆去地看,爱不释手,可是,没有钱买。一连两三周,上书局时,总先去看看那部小说还在不在,如果还在,便抽出来,用手轻轻摩挲一番,才恋恋不舍地放回去。后来,学校考试,忙着温习功课,没上书店。考完试后,钱也储够了,便风风火火地赶往书店。可是,那部朝思暮想的书没了。我觉得心里有一种说不清的疼痛,在书架旁晃来晃去,像个无主孤魂。

⑨阅读,是一种多功能的活动,也是一种潜移默化的浸润活动。许多散文和小说,都不着痕迹地蕴藏着隽永可贵的价值观与人生观,它会在阅读的过程中,慢慢地流入读者的内心深处,那种影响力,是巨大而深远的。台湾漫画家蔡志忠说过:“要成为出色的漫画家,非得喜欢读书不可。画只是技巧,出色的漫画,出自无穷的想象。不读书,就表示没有好奇心,怎么可能画出精彩的漫画?”

⑩实际上,阅读所能带来的脑力冲击,大得超乎想象。它足以将水面上的一个小涟漪化为滔天巨浪,从而创造出一个个奇迹。

阅读带来的大快乐,是任何其他的活动都难以相比的。当它让你哭时,那种感动,能够进入心坎很深的地方;当它让你笑时,那种快乐,像是融化在心上的一块糖。它时而像铁锹,在你心叶上挖出一个个痛楚的窟窿;时而像辣椒,辣得你汗如雨下却又拍案叫绝。有时,它像雷像电,狠狠地劈下来,将迷糊混沌的你震醒;有时,它又像云像雾,让你腾云驾雾、浑然忘却世间的一切烦恼。

我觉得自己最大的“成就”是:以书为种子,在孩子的心田里种下了一株快乐的树。这树,永不枯萎。

(本文原题为《书》)

(1)作者认为读书有哪些益处?请分条列出。(用原文回答)

(2)②段划线句,作者用了什么修辞手法,表达了什么样的感受?

(3)⑧段回忆了一件什么事?请用简洁的语言概括。表达了作者当时什么样的心情?

(4)文章最后一段作者欣慰地写道:“我觉得自己最大的“成就’是:以书为种子,在孩子的心田里种下了一株快乐的树。这树,永不枯萎。”联系全文,说说你对这句话的理解。

(5)从小到现在,你读过许多文章、书,请把对你影响最深的一篇文章或一本书推介给大家,并简述推介的理由。

参考答案与试题解析

议论文(共1小题)

(2022 西工区)

学与问

①人们常把有知识说成“有学问”,这是很有道理的。知识是学来的,也是问来的。“问”常常是打开知识殿堂的金钥匙,是通向成功之门的铺路石。

②波兰伟大的天文学家哥白尼,小时候就非常喜欢问。他对世界充满了好奇,经常缠着爸爸妈妈问这问那:太阳为什么总是从东方升起,从西边落下?晴朗的夜空有那么多星星,为什么到了白天却无影无踪了?小鸡为什么要从鸡蛋里出来,而不从母鸡的肚子里出来?……哥白尼对科学奥秘的不懈探求,正是从这些稀奇古怪的“为什么”开始的。

③在求知的过程中,我们还要善于把勤学好问和观察思考结合起来。北宋有个大科学家,名叫沈括。他小时候读白居易的诗《大林寺桃花》:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”他想:为什么同是桃花,开花的时间相差这么远呢?他去问妈妈,妈妈说:“兴许是花开花落,有早有迟吧!”妈妈的回答没能解开沈括的疑团,他仍然把这个问题放在心上。有一次,他随大人到深山的寺庙里去,发现那里的温度要比山下低得多,才明白了其中的道理。

④学问学问,既要学又要问。学与问是相辅相成的,只有在学中问,在问中学,才能求得真知。我们从小养成了勤学好问的习惯,就好比插上了两只强健有力的翅膀。到那时,知识的天空将任你翱翔,宇宙的奥妙将任你探求,你将真正成为学习的主人。

(1)选文围绕着“学与问”,提出了 知识是学来的,也是问来的 的观点。作者用两个事例证明自己的观点,请尝试用小标题概括这两个事例。

① 勤学好问的哥白尼。 ② 爱思考的沈括。

(2)用“”画出选文第③自然段的中心句。

(3)阅读《学与问》,你一定联想到了课文《真理诞生于一百个问号之后》,结合这两篇文章,你获得的启示是: 学问学问,既要学又要问。学与问是相辅相成的,只有在学中问,在问中学,才能求得真知。我们从小就要养成勤学好问的习惯,只有这样才能在现实生活中发现真理 。

【解答】(1)本题考查对文章内容的理解。通读全文可知,本文开篇提出“知识是学来的,也是问来的”这一观点,接着举了哥白尼和沈括的例子来说明这一观点,最后得出“学与问是相辅相成的,只有在学中问,在问中学,才能求得真知”的结论。

(2)考查提取中心句及提取信息。通过阅读可知,本段中心句是第一句,后面围绕这一句,通过列举沈括的故事说明了“在求知的过程中,我们还要善于把勤学好问和观察思考结合起来”。

(3)考查了学生的表达能力,结合对文章的阅读及课内所学课文的理解完成。本文告诉我们:学与问是相辅相成的,只有在学中问,在问中学,才能求得真知。《真理诞生于一百个问号之后》告诉我们:只要善于观察,不断发问,不断解决疑问,锲而不舍地追根求源,就能在现实生活中发现真理。结合这两篇文章的主题完成,言之成理即可。

故答案为:

(1)知识是学来的,也是问来的 勤学好问的哥白尼。爱思考的沈括。

(2)在求知的过程中,我们还要善于把勤学好问和观察思考结合起来。

(3)学问学问,既要学又要问。学与问是相辅相成的,只有在学中问,在问中学,才能求得真知。我们从小就要养成勤学好问的习惯,只有这样才能在现实生活中发现真理。

小说(共1小题)

(2022 嵩县)阅读,作答(1)﹣(5)题。

最后的时刻

①那是一个非常晴朗的日子,守望在牢门边的人们清楚地看见,一辆卡车和一辆吉普车急速地向渣滓洞开来。特务说是要把江姐和另一批同志转移到别的地方去。

②这时,江姐正伏在桌上草拟一个学习讨论提纲。一听见喊她的名字,她不慌不忙地把未写完的讨论提纲塞在另一个同志的床铺下面,随即跳下床来,拿起梳子对着墙上那面破镜子,像平常一样地梳着她的黑发。

③同牢房的人听说江姐要转移,心里很难过,都跑过来围着江姐。但一看到她那样平静和不慌不忙的表情,顿时产生了一种不祥的预感。有些同志连忙给江姐收拾行李。

④江姐梳好了头发,在枕头下面取出了她那件洗得干干净净的、被捕时穿过的一身阴丹士林布旗袍,脱下了打着“X”号的囚服。

⑤蓝色的旗袍外面套着一件玫瑰色的短毛线衣。江姐习惯地用手拍拍身上的灰尘,再理理旗袍上的折痕,然后弯着身子擦去皮鞋上的泥污。她又在镜子前照了照,在室内试着走了几步,像要去参加什么隆重的典礼似的。

⑥特务在门外不停地催促。江姐准备告别女室的同志。

⑦“江姐,你的换洗衣服……”一个女同志把江姐的衣服、毛巾、牙刷收拾在一个小布包里。江姐轻轻地接过布包来,看了一眼,又递给那位女同志。

⑧“留给大家用吧。看见这些东西,就等于看见我一样。”

⑨这时,从走廊里传来了一阵急促的脚步声。成群的男同志,戴着手铐,从牢房里从容地走出来,一路上和每一间牢房里伸出来的手紧握着告别。

⑩江姐抬起头来,像对自己,也像对大家说:A“要勇敢一些!每一个革命者,当他面临着最后考验的时候,都应该——脸不变色,心不跳!”

江姐说完以后,就大步向牢门走去。她走到门口又停了下来,回头向室内看了一眼。

熟悉的八张双层铺,一张小条桌,墙上的破镜子……

“同志们,永别了!”

“江姐!江……”人们红肿着双眼,像猛地醒过来似的,忽地一下扑向签子门。

⑤B江姐和许多男同志,挺立在囚车上面,像去迎接庄严的战斗,像去迎接即将到来的黎明。看,他们的脸上充满了胜利的欢笑,洋溢着圣洁的光辉……

(1)本文按 事情发展 顺序,写了 江姐在被杀害前与同志们道别 。

(2)文中运用“点面结合”的手法描写了监狱中的场面,其中,“面”是对 江姐的战友们 的描写,“点”是对 江姐 的描写。有点有面,详略得当,这样写的好处是: 通过对战友们和江姐的描写,充分体现了江姐视死如归的革命气概 。

(3)读文中A、B两处画“______”句子,作答;

①画线句子A是对人物的 语言 描写,表达了两层意思,即 A 和 D 。

A.是在自我激励:绝不玷污共产党员的光荣称号!

B.是在向特务宣告:你们也不会有好下场!

C.是在向反动派示威:我们已经取得了全面的胜利!

D.是在激励同志们:要坚贞不屈,视死如归!

②画线句子B主要是对人物的 神态 描写。如果删去这些句子,会影响文章的表达效果吗?这些描写对刻画人物有什么作用?

(4)对题目《最后的时刻》的理解,不恰当的一项是 D 。

A.江姐生命中最后的时光

B.黎明到来前最黑暗的时刻

C.反动派最后疯狂的时刻

D.即将获救的江姐在狱中最后的时刻

(5)读完文章,你认识到了一个什么样的江姐? 生活严谨、考虑事情周密、坚贞不屈、视死如归、对革命无比忠贞、面对死亡从容不迫。

【解答】(1)考查了对写作顺序及选文内容的理解。通过阅读可知,短文主要写了江姐在被杀害前与同志们道别的情景,是按照事情发展的顺序写的。

(2)考查了对写作方法的理解。结合内容可知,文中运用“点面结合”的手法描写了监狱中的场面,其中,“面”是对江姐的战友们的描写,“点”是对江姐的描写。有点有面,详略得当,这样写的好处是:

(3)考查了对句子的理解。①从“要勇敢一些!每一个革命者,当他面临着最后考验的时候,都应该——脸不变色,心不跳”可知,句子是对人物的语言描写,表达了两层意思,即“自我激励”和“激励同志们”。故选AD。②从“江姐和许多男同志,挺立在囚车上面,像去迎接庄严的战斗,像去迎接即将到来的黎明。看,他们的脸上充满了胜利的欢笑,洋溢着圣洁的光辉……”可知,句子主要是对人物的神态描写。如果删去这些句子会影响表达效果。神态描写,对刻画人物形象起到了重要作用,更突出地表现出江姐和她的战友们对革命无比忠贞、面对死亡从容不迫、视死如归的优秀品质。

(4)考查了学生对于题目的理解。A、B、C正确。D.不恰当,“即将获救的江姐在狱中最后的时刻”与选文内容不符。故选D。

(5)考查了学生对于人物形象的理解。结合内容理解,通过阅读可知,江姐生活严谨、考虑事情周密、坚贞不屈、视死如归、对革命无比忠贞、面对死亡从容不迫。

故答案为:

(1)事情发展 江姐在被杀害前与同志们道别;

(2)江姐的战友们 江姐 通过对战友们和江姐的描写,充分体现了江姐视死如归的革命气概;

(3)语言 A D;

(2)神态 如果删去,会影响表达效果。神态描写,对刻画人物形象起到了重要作用,更突出地表现出江姐和她的战友们对革命无比忠贞、面对死亡从容不迫、视死如归的优秀品质。

(4)D;

(5)生活严谨、考虑事情周密、坚贞不屈、视死如归、对革命无比忠贞、面对死亡从容不迫。

散文(共2小题)

(2020 西工区)阅读。

我喜欢

我喜欢冬天的阳光,在迷茫的晨雾中展开。我喜欢那份宁静淡远,我喜欢那没有喧哗的光和热。

我喜欢在春风中踏过窄窄的山径,草莓像精致的红灯笼,一路殷勤地张结着。我喜欢抬头看树梢尖尖的小芽儿,极嫩的黄绿色里透着一派天真的粉红。

我喜欢夏日的傍晚,我喜欢在多风的黄昏独坐在傍山的阳台上。小山谷里的稻浪推涌,美好的稻香翻腾着。慢慢地,绚丽的云霞被浣净了,柔和的晚星一一就位。

我喜欢看秋风里满山光芒。在山坡上,在水边上,白得那样凄凉,美而孤独。

我也喜欢梦,喜欢梦里奇异的享受。我总是梦见自己能飞,能跃过山丘和小河。我梦见棕色的骏马,发亮的鬃毛在风中飞扬我梦见荷花海,完全没有边际,远远在炫耀着模糊的香红。最难忘记那次梦见在一座紫色的山峦前看日出﹣﹣它原来必定不是紫色的,只是翠色映着初升的红日,在梦中幻出那样奇特的山景。在现实生活里,我同样喜欢山。

我喜欢看一块块平平整整、油油亮亮的秧田。那细小的禾苗密密地排在一起,好像一张多绒的毯子,总是激发我想在上面躺一躺的欲望。

我喜欢另一种花儿,是绽开在人们笑颊上的。当寒冷的早晨我走在巷子里,对门那位清瘦的太太笑着说:“早!”我就忽然觉得世界是这样的亲切,我缩在皮手套里的指头不再感觉发僵。到了车站开始等车的时候,我喜欢看见短发齐耳的中学生。我喜欢她们美好宽阔而又明净的额头,以及活泼清澈的眼神。

我喜欢读信。我喜欢弟弟妹妹的信,那些幼稚纯朴的句子,总使我在泪光中重新看见南方那燃遍凤凰花的小城。最不能忘记那年夏天,他从最高的山上为我寄来一片植物的叶子。在那样酷暑的气候中,我忽然感到甜蜜而又沁人的清凉。

我特别喜爱读者的来信。每次捧读这些信件,总让我觉得一种特殊的激动。在这世上,也许有人已透过我看见一些东西。

我还喜欢看书,特别是在夜晚。在书籍里面,我不能自抑地要喜爱那些泛黄的线装书,握着它就觉得握着一脉优美的传统,那涩黯的纸面蕴含着一种古典的美。历史的兴亡本是这样虚幻,唯有书中的智慧永远长存。

我喜欢朋友,喜欢在出其不意的时候去拜访他们,尤其喜欢在雨中去敲响湿湿的大门。当她连跑带跳地来迎接我,雨后的阳光就似乎忽然燃烧起来。

我喜欢美丽的小装饰品,像耳环、项链和胸针。我喜欢充足的沉思时间。我喜欢晚饭后坐在客厅里的时分。我喜欢听一些协奏曲,一面捧着细瓷的小茶壶暖手。当此之时,我就恍惚能够想象一些田园生活的悠闲。

我喜欢活着,而且深深地喜欢能在我心里充满着这样多的喜欢!

(1)作者真心喜欢普通生活里平凡而又美好的事物,请用思维导图的形式列出这些美好的事物及作者的感受。(至少再列出三种)

(2)根据文意,理解错误的一项是 C

A.这是一篇优美的散文,语言别致而清新。

B.文中画线的语句让我们感受到了树梢最嫩的小芽儿如同初生婴儿般天真、纯净、可爱。

C.文中加点的字可以改为“拿”或“捧”,这样,更能突出作者的爱不释手。

(3)善于发现生活中的美,会让我们的生活和心灵拥有润泽的诗情。生活中你喜欢什么事物?它带给你怎样的感受?任选一种写一段话。

【解答】(1)考查了对文章内容的理解。阅读全文,找出作者真心喜欢普通生活里平凡而又美好的事物,完成思维导图即可,如:看秋风里满山光芒,作者的感受是凄凉孤独;看人们脸上的笑容,作者的感受是温暖亲切;读弟弟妹妹的信,作者的感受是甜蜜清凉。

(2)考查了对文章内容的理解与辨析。结合文章内容可知,A、B正确。C.有误,“拿”或“捧”没有“握”更能突出作者的爱不释手,

(3)考查了学生知识拓展能力。结合文章内容和自己的生活实际,选择生活中喜欢的一种事物写出即可,如:我喜欢梅花。因为梅花象征坚韧不拔、百折不挠、奋勇当先、自强不息的精神品质。别的花都是春天才开,它却不一样,愈是寒冷,愈是风欺雪压,花开得愈精神,愈秀气。梅花在人们心目中一直都是铁骨冰心,高风亮节的形象,鼓励着人们自强不息,坚韧不拔地去迎接春的到来。几千年来,它那迎雪吐艳、凌寒飘香的坚贞气节鼓励了一代又一代中国人不畏艰险,奋勇开拓,创造了优秀的生活与文明。

故答案为:

(1)凄凉孤独 秋风里满山光芒 温暖亲切 人们脸上的笑容 甜蜜清凉 甜蜜清凉;

(2)C;

(3)我喜欢梅花。因为梅花象征坚韧不拔、百折不挠、奋勇当先、自强不息的精神品质。别的花都是春天才开,它却不一样,愈是寒冷,愈是风欺雪压,花开得愈精神,愈秀气。梅花在人们心目中一直都是铁骨冰心,高风亮节的形象,鼓励着人们自强不息,坚韧不拔地去迎接春的到来。几千年来,它那迎雪吐艳、凌寒飘香的坚贞气节鼓励了一代又一代中国人不畏艰险,奋勇开拓,创造了优秀的生活与文明。

(2022 嵩县)阅读,作答(1)﹣(5)题。

谁能润泽我们的生命

尤今

①书对我而言,犹如空气。它无处不在,无时不有,而我,时时刻刻都需要它。

②自童年开始,我便明白,肚子饿了,找食物吃;眼睛饿了,找书看。我的双眸时时都处在饥饿的状态中,只要一书在手,我便如蚁附膻,既有“蚕吞桑叶”的快乐,亦有“蜂儿采蜜”的满足。

③略识之无,我便发现,屋子里的每一寸空隙,都漂浮着一缕一缕的书香。视线所及之处,有书;视线不及之处,亦有书。高高低低地叠着,密密麻麻地堆着;疏疏地散放着,齐齐地排列着。书和屋子,你依我依地化成了一个圆满的整体。在那如饥似渴地从书籍汲取营养的童稚时代,我们的物质生活是捉襟见肘的。书却为我营造了一个金光灿烂的世界。

④父亲总是买书,不是一册册地买、而是一摞摞地买,当他把书提进门时,忙家务的母亲总是很快地把湿漉漉的手抹干了,把那一摞书当成瑰宝一样,小心翼翼地捧过来,欢天喜地地拆看。

⑤万籁俱寂时,母亲在荧荧灯火下执卷而读的样子,真是美丽。微鬈的睫毛静静地在眸子下方印着扇形的影子,脸上浮着一抹蜻蜓点水式的、若有若无的笑意。

⑥她低头看书。我仰头看她。她快乐地沉浸在文字那个神秘莫测的世界里,而我,向往那个世界。于是,跌跌撞撞地闯了进去。最初,一知半解,等一进入情况,便痴痴地迷上了书,自此成了生命中不可分割的一部分。

⑦成家之后,整间屋子氤氤氲氲都是书香。我站着读、坐着读,躺着也读。我读书的时候,孩子也人手一册地读。一家大小静静地、齐齐地读书的那种感觉,美好到了极致,幸福到了极点。

⑧站在浩如烟海的书籍中,突然想起青少年时代的一件往事。那时,零用钱有限,想买书,只能将钱一点一滴地储存起来,存够了,才得以一偿夙愿。那一回,看中了赛珍珠的译著《大地》,翻来覆去地看,爱不释手,可是,没有钱买。一连两三周,上书局时,总先去看看那部小说还在不在,如果还在,便抽出来,用手轻轻摩挲一番,才恋恋不舍地放回去。后来,学校考试,忙着温习功课,没上书店。考完试后,钱也储够了,便风风火火地赶往书店。可是,那部朝思暮想的书没了。我觉得心里有一种说不清的疼痛,在书架旁晃来晃去,像个无主孤魂。

⑨阅读,是一种多功能的活动,也是一种潜移默化的浸润活动。许多散文和小说,都不着痕迹地蕴藏着隽永可贵的价值观与人生观,它会在阅读的过程中,慢慢地流入读者的内心深处,那种影响力,是巨大而深远的。台湾漫画家蔡志忠说过:“要成为出色的漫画家,非得喜欢读书不可。画只是技巧,出色的漫画,出自无穷的想象。不读书,就表示没有好奇心,怎么可能画出精彩的漫画?”

⑩实际上,阅读所能带来的脑力冲击,大得超乎想象。它足以将水面上的一个小涟漪化为滔天巨浪,从而创造出一个个奇迹。

阅读带来的大快乐,是任何其他的活动都难以相比的。当它让你哭时,那种感动,能够进入心坎很深的地方;当它让你笑时,那种快乐,像是融化在心上的一块糖。它时而像铁锹,在你心叶上挖出一个个痛楚的窟窿;时而像辣椒,辣得你汗如雨下却又拍案叫绝。有时,它像雷像电,狠狠地劈下来,将迷糊混沌的你震醒;有时,它又像云像雾,让你腾云驾雾、浑然忘却世间的一切烦恼。

我觉得自己最大的“成就”是:以书为种子,在孩子的心田里种下了一株快乐的树。这树,永不枯萎。

(本文原题为《书》)

(1)作者认为读书有哪些益处?请分条列出。(用原文回答) ①阅读,是一种多功能的活动,也是一种潜移默化的浸润活动。②阅读所能带来的脑力冲击,大得超乎想象。③阅读带来的大快乐,是任何其他的活动都难以相比的。

(2)②段划线句,作者用了什么修辞手法,表达了什么样的感受? 运用比喻的修辞手法,表达出“我”读书时如饥似渴的感受。

(3)⑧段回忆了一件什么事?请用简洁的语言概括。表达了作者当时什么样的心情? 回忆了“我”青少年时代一次买书的经历。表达了“我”对书的钟爱之情以及喜欢的书没买到的失落、心痛的心情。

(4)文章最后一段作者欣慰地写道:“我觉得自己最大的“成就’是:以书为种子,在孩子的心田里种下了一株快乐的树。这树,永不枯萎。”联系全文,说说你对这句话的理解。 “我”能通过自己的影响,让读书成为孩子生命中组成部分,一生与书为伴,以读书为最大快乐,书润泽其生命,这就是“我”最大的成就。

(5)从小到现在,你读过许多文章、书,请把对你影响最深的一篇文章或一本书推介给大家,并简述推介的理由。 《红楼梦》理由:开谈不说《红楼梦》,读尽诗书是枉然。在明清小说中,最为后人称道的莫过于《红楼梦》,其书自问世以来,评、题、图、咏、戏曲、影视作品等,真是大浪滔滔,汗牛充栋。二百余年来,以曹雪芹和他的《红楼梦》为研究对象,已逐渐发展成为一门世界性的学问﹣﹣红学。可以说,《红楼梦》不仅是中国古典小说中最优秀的作品,是中国文化的杰出代表;亦是世界小说史、文学史,甚至艺术史上一颗璀璨的明珠。

【解答】(1 )本题考查信息的筛选能力。解答此题在整体感知文本内容的基础上,从文中找出表现作者读书感受的句子分点作答即可。作者表述读书益处的内容主要在文章的第⑨—— 段,写出了读书的三大益处:“阅读,是一种多功能的活动,也是一种潜移默化的浸润活动”;“阅读所能带来的脑力冲击,大得超乎想象”;“阅读带来的大快乐,是任何其他的活动都难以相比的”。

(2 )本题考查事件的概括与作者情感的体会能力。解答此题在了解指定段落大意的基础上,用简洁的语句概括出人物事件即可。第⑧段主要回忆了“我”青少年时代一次买书的经历。从段落中的”爱不释手”“恋恋不舍””我觉得心里有一种说不清的疼痛,在书架旁晃来晃去,像个无主孤魂”等词语句子,可以看出表达了“我”对书的无比喜爱以及喜欢的书没买到时的失落、痛苦心情。

(3 )本题考查句子的赏析能力。从修辞手法角度赏析。赏析一般格式为:修辞+修辞特点+内容+中心比喻形象生动;拟人生动形象;排比整齐,有气势;夸张突出特点;反问加强语气;反语增加讽剌意味等,第二段划线的句子运用了比喻的手法,生动形象地写出“我”对读书的喜爱。

(4)本题考查句子含义的理解能力。解答此题关键要结合语境去思考,答出其表面义与深层含义。这里画线的句子处于文章的末段,还应从文章的主旨去思考,去理解。结合前文内容可以看出,这句话道出了自己读书的巨大作用:自己用读书的行为影响了孩子,让读书成为孩子生命中的组成部分,成为生存的需求,润泽他们的生命。

( 5 )本题考查学生课外阅读的能力。要在理解著作内容的基础上,阐述出推荐理由。

故答案为:

(1)①阅读,是一种多功能的活动,也是一种潜移默化的浸润活动;②阅读所能带来的脑力冲击,大得超乎想象;③阅读带来的大快乐,是任何其他的活动都难以相比的。

(2)回忆了“我”青少年时代一﹣次买书的经历。表达了“我”对书的钟爱之情以及喜欢的书没买到的失落、心痛的心情。

(3)运用比喻手法,把“我”读书时如饥似渴的情态刻画得生动形象、淋漓尽致。

(4)”我”能通过自己的影响,让读书成为孩子生命中组成部分,一生与书为伴,以读书为最大快乐,书润泽其生命,这就是“我”最大的成就。

(5)推荐:曹雪芹:《红楼梦》

理由:开谈不说《红楼梦》,读尽诗书是枉然。在明清小说中,最为后人称道的莫过于《红楼梦》,其书自问世以来,评、题、图、咏、戏曲、影视作品等,真是大浪滔滔,汗牛充栋。二百余年来,以曹雪芹和他的《红楼梦》为研究对象,已逐渐发展成为一门世界性的学问﹣﹣红学。可以说,《红楼梦》不仅是中国古典小说中最优秀的作品,是中国文化的杰出代表;亦是世界小说史、文学史,甚至艺术史上一颗璀璨的明珠。

同课章节目录