七年级《语文》上册_第7单元导学案

图片预览

文档简介

《卖油翁》导学案

学习目标

1.积累文言词汇,理解词义、句义。

2.体会作者用词的准确与传神。

3.反复诵读,理解"熟能生巧"的道理。

一、走近作者

本文作者是_____,他是____朝_____家、____家,号_____。是____ _________之一。

二、初读课文,积累词汇。

1.你会拼读出下列加下划线的字吗?

尧咨( ) 自矜( ) 家圃( ) 睨( )之

发矢( ) 颔( )之 杓( ) 遣( )之

2.解释加下划线的词语的意思

善射( ) 自矜( ) 尝射于( )

睨( ) 释担( ) 但( )微颔( )

但( )手熟尔( ) 忿然( ) 酌油( )

乃( ) 因( ) 惟( ) 遣( )

3.词类活用。

(1)尔安敢轻吾射 (2)汝亦知射乎?

(3)康肃笑而遣之 (4)微颔之

4.讨论下列一词多义。

睨之 公亦以此自矜

微颔之 (3)以 以我酌油知之

(1) 之 以我酌油知之 以杓酌油沥之

以杓酌油沥之 尝射于家圃

笑而遣之 (4)射 尔安敢轻吾射

但手熟尔 释担而立

(2)尔 惟手熟尔 (5)而 而钱不湿

尔安敢轻吾射 笑而遣之

5.翻译下列句子。

(1)汝亦知射乎?吾射不亦精乎?

(2)徐以杓酌油沥之。

6.试用自己的话翻译全文。

三、精读课文,思考下列问题。

1.文中讲述了一个什么故事,用自己的话简单概括出来。

2.文中出现了哪两个人物?哪个才是主要人物?

3.故事中先出现的陈尧咨这个人物有何特点?从哪些语句可以看出?为什么要先概括他的特点?

4.卖油翁是怎么观射的?他观射时的神态说明了什么?

5.卖油翁有什么特长?他对待自己的特长是什么态度?

6.陈尧咨对待卖油翁的态度前后有什么不同?找出文中词句,并思考原因是什么。

四、提升训练

1.为什么要详写卖油翁“酌油”这段文字?

2.文中这个故事告诉我们一个什么道理?

五、拓展延伸

1.他们二人的成功经验是什么?有何启示?结合自己的生活经历与体验谈谈。

2.你认为应该如何看待自己和别人的长处?这让你想起哪些相关的名言警句?

3.请根据故事的内容,体味人物的语言、神态、动作,自编剧本并进行展示表演。

26.《卖油翁》导学案问题解答

一、(略)

二、1.(略)2.(略)3.(1)“轻”,形容词做动词,轻视。(2)“射”,动词做名词,射术。(3)“遣”,使动用法,“使……走”,打发。(4)“颔”,名词做动词,点头。4.(1)之:代词,代陈尧咨,译为“他”;代词,指陈尧咨射箭十中八九这一情况;代词,指射箭也是凭手熟的道理;代词,指葫芦;代词,代卖油翁,译为“他”。(2)尔:罢了; 罢了; 你。(3)以:因为,凭借; 凭; 用。(4)射:动词,射箭; 名词,射术。(5)而:顺接连词; 转折连词; 修饰连词。

三、1.2(略)3.陈尧咨:善射、自矜 ; 为下文作铺垫。4.睨之,久而不去,微颔。说明略表赞许的同时又感到美中不足。5.卖油翁:酌油技精、不自夸6.态度由反感、恼怒到佩服、认输。原因是卖油翁看射箭时的冷淡表情使陈反感,答话时的平淡、轻视更使他恼怒。后来,看到卖油翁从“钱孔“中酌油而钱不湿不由得佩服、认输了。变化的原因是他看到卖油翁酌油技术很纯熟却并未“以此自矜”。

四、1.为了刻画人物和表达中心的需要,详写卖油翁沥油技艺的高超,突出他以理服暴、以“酌油”技艺制胜对方的形象;对陈尧咨恃技骄横则无较详细的描写。突出了各自的性格,文章中心也十分突出。2.熟能生巧,即使有什么长处也没骄傲自满的必要。

五、1.熟能生巧 启示可从只要反复练习,就能成功或做人要谦虚等方面来谈。2.学无止境,要谦虚不自傲,要发现别人的长处,正视自己的不足追求更高境界。 天外有天,人外有人。 择其善者而从之,其不善者而改之。 三人行,必有我师焉。

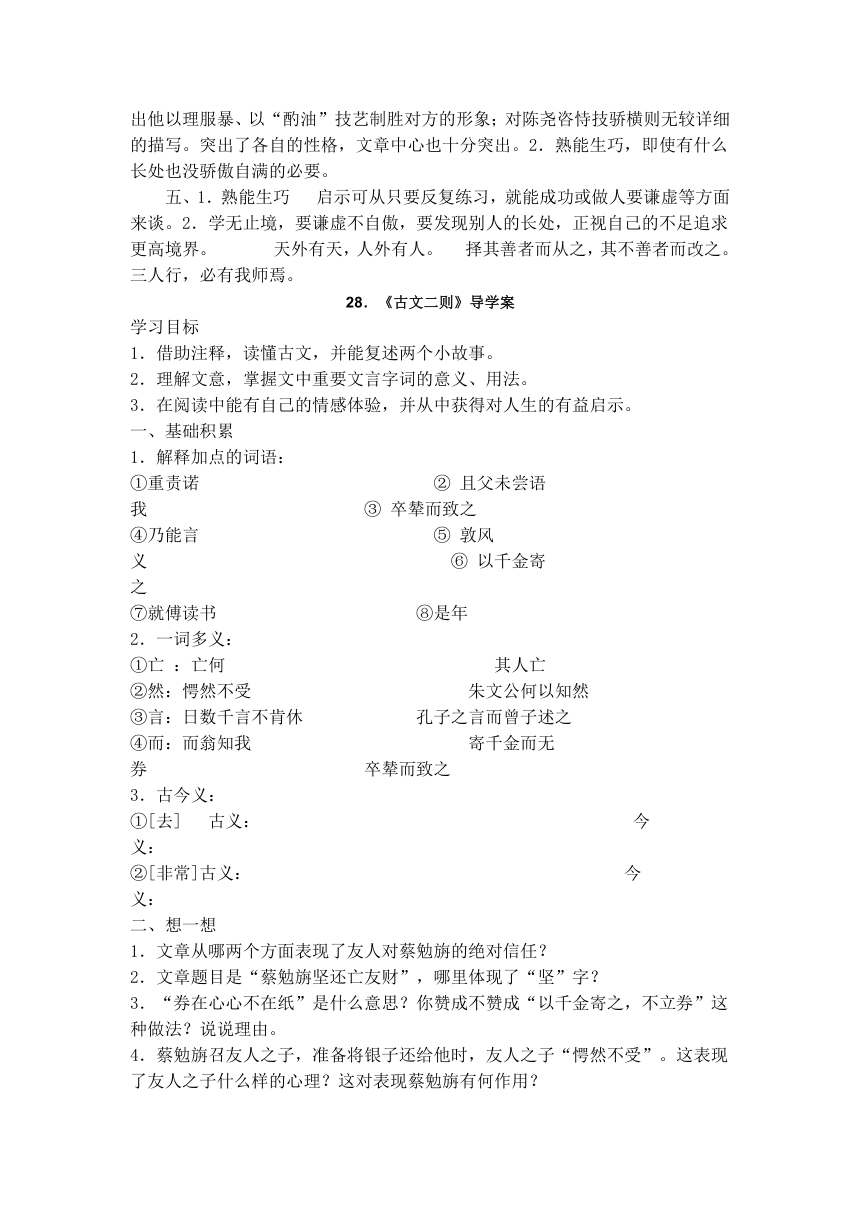

28.《古文二则》导学案

学习目标

1.借助注释,读懂古文,并能复述两个小故事。

2.理解文意,掌握文中重要文言字词的意义、用法。

3.在阅读中能有自己的情感体验,并从中获得对人生的有益启示。

一、基础积累

1.解释加点的词语:

①重责诺 ② 且父未尝语我 ③ 卒辇而致之

④乃能言 ⑤ 敦风义 ⑥ 以千金寄之

⑦就傅读书 ⑧是年

2.一词多义:

①亡 :亡何 其人亡

②然:愕然不受 朱文公何以知然

③言:日数千言不肯休 孔子之言而曾子述之

④而:而翁知我 寄千金而无券 卒辇而致之

3.古今义:

①[去] 古义: 今义:

②[非常]古义: 今义:

二、想一想

1.文章从哪两个方面表现了友人对蔡勉旃的绝对信任?

2.文章题目是“蔡勉旃坚还亡友财”,哪里体现了“坚”字?

3.“券在心心不在纸”是什么意思?你赞成不赞成“以千金寄之,不立券”这种做法?说说理由。

4.蔡勉旃召友人之子,准备将银子还给他时,友人之子“愕然不受”。这表现了友人之子什么样的心理?这对表现蔡勉旃有何作用?

5.《戴震难师》表现了少年戴震的什么精神?

6.你读了《戴震难师》这个故事后,你认为我们在学习中应怎么做?

三、拓展

有许多表现“诚信”以及“质疑问难”精神的名篇佳句,请摘录下来。

28.《古文二则》导学案问题解答

一、1.①形容词作动词,重视。②名词用作动词,告诉。③名词作动词,用车子装运。名词作动词 归还 ④说话 ⑤重视 ⑥存放 ⑦靠近,跟随 ⑧这2.①亡:通“无”不 动词,死亡,去世 ②然:......的样子;代词,如此,这样 ③言: 字 说话 ④而:你的 却 表修饰 3.①[去]古义:距离;今义:到……去,往。②[非常]古义:不同寻常,是两个词;今义:副词,十分,很。

二、1.一是“寄千金,不立券”,二是没有告诉自己的儿子。2.蔡勉旃在友人死后,召他儿子来取白银,友人之子“愕然不受”,但蔡勉旃仍“卒辇而致之”。3.“券在心,不在纸”是说信守诺言重在内心和行动,而不在口头上或纸上。诚心守诺言就会表现在行为上,不诚心就是写在纸上捏在手里也无用。在当代法制社会,还是“立券”为好,以免产生纠纷,凭据在手也可避免邪念的产生。4.表现了友人儿子惊愕、不相信的心理,这从侧面反映了蔡勉旃品德的高尚。5.《戴震难师》一文表现了少年戴震善于质疑和敢于质疑的精神。6.勤于思考,善于质疑,认真探究。

29.《陌上桑》导学案

学习目标:

1.了解本文主人公的形象,能复述故事。

2.学习本文正侧面描写和夸张等艺术手法的运用。

3.探讨本文主题,欣赏罗敷机智善辩、不慕权贵的古代妇女形象。

一、读一读:流畅地通读全文,读准下列字音

隅 倭 堕 髻 缃 绮 襦 捋 髭 踟 蹰 姝 骊 帩

二、记一记:

1.对照注释,弄懂课文意思,熟记课文注释下的重点词语。

2.找出课文的多义词,区别它们的含义。

3.找出古今异义的词,并解释。

三、想一想:

1.课文的三个段落分别写了什么内容?根据自己的理解给同学讲讲这个故事。

2.诗歌是怎样表现罗敷的美的?

3.诗歌是怎样刻画使君的形象的?你对使君的行为有什么新的看法吗

4.罗敷为什么那么夸张地夸她的丈夫?

四、悟一悟:整体感知课文的内容、主题、写法及语言。

再读一遍课文,从内容、主题、写法特点及语言等角度出发,进行发现探究,用“这是一首……的诗”的句式概括这首诗。

五、评一评:感受人物形象。

本文主要塑造了一个动人的女主人公形象——罗敷,她是一个虚构的人物,“罗敷”是古代美女的通称。自读课文一遍,理解罗敷这个形象,用“罗敷是一个……”的句式开头评一评她。

六、写一写:展开想象,增补一些情节,将这首诗改写成一个故事,并在班上和同学相互交流。

29.《陌上桑》导学案问题解答

一、隅(yú )倭(wǒ)堕(duò)髻(jì)缃(xiāng) 绮(qǐ) 襦(rú)捋(lǚ) 髭(zī) 踟(chí)蹰(chú) 姝(shū)骊(lí)

二、1.陌:田间的路。读mò。 名:名词用作动词,叫做。青:黑色。系:动词用作名词,络绳。 缃:杏黄色。著:通“着”,戴。读zhuó。但:只。几何:多(大)。颇:副词,稍微。东方:方位名词用作省略了的动词“来”的状语,表示动作行为的方向,从东方。致:表达 。骊:纯黑的马。 趋:小步快走。坐:通“座”,座位。盈盈:轻轻地。 冉冉:从容地。公府、府中:都指太守府。宁可:何可,“宁”就是“何”,就是“可”,同义复用,意思是“是不是可以”。2.为:自名为罗敷(叫做) 青丝为笼系(作为) 缃绮为下裙(作为) 系:青丝为笼系(xì):络绳 青丝系(jì)马尾:扣住 居:夫媚居上头(在) 四十专城居(长官) 3.几何—古义:多少;今义:学科名称 宁可—古义:愿意,同意;今义:宁愿 但—古义:只是;今义:表转折 坐—古义:同“座”,名词;今义:动词 立—古义:站住;今义:竖着放置 骑—古义:读jì坐骑,名词;今义,读qí,动词,骑马 不—古义读fǒu,表疑问;今义,表否定

三、1、第一段:交代故事所发生的地点、季节以及女主人公的姓名、年龄、服饰等等,并通过行者、少年、耕者、锄者的瞩目显示女主人公秦罗敷的美,为下文使君求同载作了导引。第二段:写使君为罗敷的美貌所惊,不怀好意地询问她的姓名、年龄,最后图穷匕首见,露出狰狞面目,罗敷义正辞严地给予斥责拒绝。 第三段:通过罗敷的夸夫,使使君相形见绌,自感形秽。2、采用正面描写和侧面描写相结合的方法。 正面描写:青丝为笼系,桂枝为笼钩。头上倭堕髻,耳中明月珠;缃绮为下裙,紫绮为上襦。 侧面描写:行者见罗敷,下担捋髭须。少年见罗敷,脱帽著梢头。耕者忘其犁,锄者忘其锄;来归相怨怒,但坐观罗敷。3、明确:使君是一个荒淫无耻的封建官僚。诗歌先是写他停留着不走,继而打听年龄,最后竟提出“共载”,步步深入地暴露出使君的肮脏灵魂。 换个角度来说,爱美之心,人皆有之,使君欣赏美,追求美并非过错,只是追求的方式不当。4、使使君相形见绌,自感形秽。表现了罗敷的机智勇敢,善于斗争

四、1、如: 这是一首叙述采桑少妇严词拒绝太守调戏的故事的诗。 这是一首歌颂(赞美)中国古代劳动妇女的机智、勇敢的性格的诗。 这是一首表现人们爱美的天性的诗。 这是一首寄托着作者理想的诗。 这是一首揭露封建官僚荒淫无耻的生活及卑鄙龌龊的精神世界的诗。 这是一首以记叙为主,融以描写、抒情的叙事诗。 这是一首洋溢着乐观气息、结尾带有喜剧色彩的诗这是一首语言清新活泼,朴实无华,字里行间蕴含乐观、幽默、俏皮情韵的千百年为人们传诵不绝的诗。2、如: 罗敷是一个以采桑养蚕为业的年轻美貌的农家女。 罗敷是一个具有双重身份的女子,既是一个贵妇人,又是一个采桑女。 罗敷是一个美丽、坚贞、纯洁的农家女子。 罗敷是一个不畏权势、勇于斗争、善于斗争、维护妇女尊严的具有无穷人格魅力的形象。 罗敷是一个作者理想化的集仪表美、内心美于一体的理想化的女性形象。

30.《诗五首》导学案

学习目的:

1.有感情地反复诵读课文,学习朗读技巧。

2.把握诗歌的意境,理解诗中抒发的感情。

3.体会诗中景物描写带给人的审美感受。

一、查一查

查阅各种资料,了解并记住各首诗的作者及各首诗的相关背景。

二、读一读 结合注释,运用工具书,轻声朗读五首诗,直到能顺畅朗读,读准字音,读准节奏。

1.注意下列字音:

岱( )了( )眦( )碣( )澹( )竦( )峙( )

2.读诗一定要注意诗句的停顿,以《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《望岳》为例,读准诗歌的节奏。

3.结合注释,边读边想,每首诗主要写了什么内容?应用什么样的感情来朗读?请你试着把它的感情读出来。

三、记一记 诗中有些词语的含义比较重要,对理解诗歌内容很有帮助,请你把它们的含义记住。

与: 千里: 山郭: 四百八十:

寻: 缘: 岱宗: 夫(fú):

如何: 未了: 造化: 钟:

决: 会当: 凌: 东临:

何: 竦峙: 至: 澹澹:

四、想一想:

1.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》一诗首句写到“杨花”和“子规”,有何用意?

2.“闻道龙标过五溪”中“闻”、“过五溪”有什么妙处?

3.第三、四句在写景叙事的基础上抒情,试简述其妙处。

4.《江南春》中,为了突出江南春色,诗人选取了哪些具有江南特色的风光景物?

5.诗人笔下的江南春景,鲜明、生动、形象,请问:这种效果是通过哪些写作手法写的?

6.《登飞来峰》是一首哲理诗,你知道诗中所蕴含的哲理是什么吗?

7.《望岳》一诗中分别以哪些角度来写泰山,所给你展示出的又分别是一幅怎样的景色?

8.“会当凌绝顶,一览众山小”表达了诗人怎样的情感?

9.“东临碣石,以观沧海”在文中的作用是什么?

10.《观沧海》一诗所写的景物中有些是实写,有些是虚写,你知道哪些景物是虚写的吗?

五、议一议:1、杨慎在《升庵诗话》中谈到这首诗,认为“千里”的“千”应改为“十”。理由是:“千里莺啼,谁人听得?千里绿映红,谁人见得?若作十里,则莺啼绿红之景,村郭、楼台、僧寺、酒旗,皆在其中矣。”此言遭到了不少学者的反驳。你认为杨慎的观点错在何处?

2.这五首诗歌分别表达了什么样的思想感情?

六、练一练 1、按要求默写诗句

①李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中抒发“托月送友”情怀的诗句是:

②《江南春》中描写江南春色明朗景色的诗句是:

③《登飞来峰》中蕴含“登高才能望远”哲理的诗句是:

④《望岳》中表达诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心壮志的诗句是:

2.背诵默写这五首诗。

30.《诗五首》导学案问题解答

一、1.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》的作者:李白,字太白,号青莲居士,是我国文学史上伟大的浪漫主义诗人,被称为“诗仙”。背景:王昌龄是盛唐著名的诗人,他曾因不拘生活小节,两次被贬,天宝年间他被贬为龙标尉。李白听到他的不幸遭遇,写下了这首充满同情和关切的诗篇,从远道寄给他。2.《江南春》的作者:杜牧,字牧之,晚唐诗人,他写景抒情的小诗,多清丽生动。后人称为“小杜”,和李商隐合称为“小李杜”。背景:《江南春》一诗中描写了媚人的春色,铺洒在江南的千里大地上,更显出它的深邃,它的广阔,它的无边无际。3.《登飞来峰》的作者:王安石,字介甫,晚号半山,唐代诗人,“唐宋八大家”之一。背景:飞来峰又名灵鹫峰,在浙江杭州的灵隐山上。相传可以看到沧海日出。王安石早年登上飞来峰,踌躇满志的写下了这首热情洋溢,富有气魄的诗章。表现了对前途充满信心的豪情壮志和立志改革政治的远大抱负。4.《望岳》的作者:杜甫,字子美,唐朝诗人,后人称为“杜工部”,他的诗历来被称为“诗史”。背景:杜甫《望岳》诗,共有三首,分咏东岳(泰山)、南岳(衡山)、西岳(华山)。这一首是望东岳泰山。开元二十四年(736),24岁的诗人开始过一种“裘马轻狂”的漫游生活。此诗即写于北游齐、赵(今河南、河北、山东等地)时,是现存杜诗中年代最早的一首,字里行间洋溢着青年杜甫那种蓬蓬勃勃的朝气。5.《观沧海》的作者:曹操,字孟德,东汉末年政治家、军事家、诗人。背景:建安十一年(公元206)乌桓攻破幽州,曹操在建安十二年毅然北上征伐乌桓,在这年八月的一次大战中,曹操终于取得决定性的胜利。而《观沧海》正是北征乌桓途中经过碣石山时写的。大战之前,身为主帅的曹操登上碣石,借着大海的形象把自己昂扬奋发的精神融会到诗里,使这首诗具有一种雄浑苍劲的风格,成为一篇优秀的作品。

二、1.岱(dài)了(liǎo)眦(zì)碣(jié)澹(dàn)竦(sǒng)峙(zhì) 2.(略)3.(略)

三、与:给 千里:泛指辽阔的江南,是概数 山郭:山城 四百八十:形容数量非常多,不是确数 寻:古代长度单位,一寻等于八尺 缘:因为 岱宗:即泰山 夫(fú):语气词,没有实在意义,起舒缓语气的作用 如何:怎么样 未了:未尽,没完 造化:天地,大自然 钟:集中,聚集。决:裂开 会当:一定要 凌:登 东临:向东,登上 何:多么 竦峙:高耸突兀耸立 至:极 澹澹:形容风吹草木发出的声音

四、1.借景物描写表述作者对王昌龄被贬僻壤的同情。2.“闻”,听说而已,友人被贬远谪,自己不能相送,只“闻”不“见”,显出无奈之情。“五溪”均在湖南境内,“过五溪”表明友人远去了,为下文的“寄愁心”作衬笔。3.用拟人手法和奇特想象表达对友人的同情和对官场的厌恶。4.选取了莺歌、红花绿柳(树)、水乡、酒店小旗、寺庙、春雨等。5.动、静结合,视觉听觉多角度描写(或声色结合)、点面结合或局部景致与概括描写结合等多种方法。6.包含着登得高望得远的更深刻的生活哲理:不能只看眼前利益,应放眼大局和长远。7.首联以设问写远望泰山,总括泰山的全貌,表现其广大。作者没有直写泰山的高大,而是写泰山占地广大,以致在齐鲁两国都可以望见泰山。颔联以近望泰山神奇秀丽的景色和高耸的景象,由于山势高 向阳的一面与背阴的一面被分割得一清二楚。颈联由远而近,写细看泰山的云气和归鸟。“云气”在早上,“归鸟”在傍晚,表明是从早看到晚。尾联写由望岳而产生的登岳的愿望。“会当”意思是“一定要”。这两句体现了诗人不怕困难,敢于攀登,俯视一切的雄心和气概。8.表达了诗人不怕困难,敢于攀登,俯视一切的雄心和气概。9.开篇点题,交代了观察的方位、地点以及观察的对象。“观”字统领全篇,是诗的线索,以下由“观”字展开,写登山所见。10.“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”是虚写。

五、1.①错在不懂得“千里”在这里是虚写而非实写或误解了艺术创作虚实结合的方法;②既然是写江南春色,以“千里”概之亦扣题目。2.①《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》:作者以形象的思维方式,通过对景物的描写,表达了对友人不幸遭遇的深切同情和关切的思想感情,同时也抒发了对官场倾轧的憎恶。②《江南春》:通过对景物典型化的描写,反映了诗人对江南景物无限赞美和向往的情怀,表现了他对祖国壮丽河山的热爱之情。③《登飞来峰》:作者登塔远望,表现了他高瞻远瞩,不畏困难的心怀。④《望岳》:表现了诗人杜甫不怕困难,敢于攀登,俯视一切的雄心和气概。⑤《观沧海》:通过写大海之景象,表现了气吞山河、囊括宇宙的伟大气概。

六、①我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。②千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。③不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。④会当凌绝顶,一览众山小。

学习目标

1.积累文言词汇,理解词义、句义。

2.体会作者用词的准确与传神。

3.反复诵读,理解"熟能生巧"的道理。

一、走近作者

本文作者是_____,他是____朝_____家、____家,号_____。是____ _________之一。

二、初读课文,积累词汇。

1.你会拼读出下列加下划线的字吗?

尧咨( ) 自矜( ) 家圃( ) 睨( )之

发矢( ) 颔( )之 杓( ) 遣( )之

2.解释加下划线的词语的意思

善射( ) 自矜( ) 尝射于( )

睨( ) 释担( ) 但( )微颔( )

但( )手熟尔( ) 忿然( ) 酌油( )

乃( ) 因( ) 惟( ) 遣( )

3.词类活用。

(1)尔安敢轻吾射 (2)汝亦知射乎?

(3)康肃笑而遣之 (4)微颔之

4.讨论下列一词多义。

睨之 公亦以此自矜

微颔之 (3)以 以我酌油知之

(1) 之 以我酌油知之 以杓酌油沥之

以杓酌油沥之 尝射于家圃

笑而遣之 (4)射 尔安敢轻吾射

但手熟尔 释担而立

(2)尔 惟手熟尔 (5)而 而钱不湿

尔安敢轻吾射 笑而遣之

5.翻译下列句子。

(1)汝亦知射乎?吾射不亦精乎?

(2)徐以杓酌油沥之。

6.试用自己的话翻译全文。

三、精读课文,思考下列问题。

1.文中讲述了一个什么故事,用自己的话简单概括出来。

2.文中出现了哪两个人物?哪个才是主要人物?

3.故事中先出现的陈尧咨这个人物有何特点?从哪些语句可以看出?为什么要先概括他的特点?

4.卖油翁是怎么观射的?他观射时的神态说明了什么?

5.卖油翁有什么特长?他对待自己的特长是什么态度?

6.陈尧咨对待卖油翁的态度前后有什么不同?找出文中词句,并思考原因是什么。

四、提升训练

1.为什么要详写卖油翁“酌油”这段文字?

2.文中这个故事告诉我们一个什么道理?

五、拓展延伸

1.他们二人的成功经验是什么?有何启示?结合自己的生活经历与体验谈谈。

2.你认为应该如何看待自己和别人的长处?这让你想起哪些相关的名言警句?

3.请根据故事的内容,体味人物的语言、神态、动作,自编剧本并进行展示表演。

26.《卖油翁》导学案问题解答

一、(略)

二、1.(略)2.(略)3.(1)“轻”,形容词做动词,轻视。(2)“射”,动词做名词,射术。(3)“遣”,使动用法,“使……走”,打发。(4)“颔”,名词做动词,点头。4.(1)之:代词,代陈尧咨,译为“他”;代词,指陈尧咨射箭十中八九这一情况;代词,指射箭也是凭手熟的道理;代词,指葫芦;代词,代卖油翁,译为“他”。(2)尔:罢了; 罢了; 你。(3)以:因为,凭借; 凭; 用。(4)射:动词,射箭; 名词,射术。(5)而:顺接连词; 转折连词; 修饰连词。

三、1.2(略)3.陈尧咨:善射、自矜 ; 为下文作铺垫。4.睨之,久而不去,微颔。说明略表赞许的同时又感到美中不足。5.卖油翁:酌油技精、不自夸6.态度由反感、恼怒到佩服、认输。原因是卖油翁看射箭时的冷淡表情使陈反感,答话时的平淡、轻视更使他恼怒。后来,看到卖油翁从“钱孔“中酌油而钱不湿不由得佩服、认输了。变化的原因是他看到卖油翁酌油技术很纯熟却并未“以此自矜”。

四、1.为了刻画人物和表达中心的需要,详写卖油翁沥油技艺的高超,突出他以理服暴、以“酌油”技艺制胜对方的形象;对陈尧咨恃技骄横则无较详细的描写。突出了各自的性格,文章中心也十分突出。2.熟能生巧,即使有什么长处也没骄傲自满的必要。

五、1.熟能生巧 启示可从只要反复练习,就能成功或做人要谦虚等方面来谈。2.学无止境,要谦虚不自傲,要发现别人的长处,正视自己的不足追求更高境界。 天外有天,人外有人。 择其善者而从之,其不善者而改之。 三人行,必有我师焉。

28.《古文二则》导学案

学习目标

1.借助注释,读懂古文,并能复述两个小故事。

2.理解文意,掌握文中重要文言字词的意义、用法。

3.在阅读中能有自己的情感体验,并从中获得对人生的有益启示。

一、基础积累

1.解释加点的词语:

①重责诺 ② 且父未尝语我 ③ 卒辇而致之

④乃能言 ⑤ 敦风义 ⑥ 以千金寄之

⑦就傅读书 ⑧是年

2.一词多义:

①亡 :亡何 其人亡

②然:愕然不受 朱文公何以知然

③言:日数千言不肯休 孔子之言而曾子述之

④而:而翁知我 寄千金而无券 卒辇而致之

3.古今义:

①[去] 古义: 今义:

②[非常]古义: 今义:

二、想一想

1.文章从哪两个方面表现了友人对蔡勉旃的绝对信任?

2.文章题目是“蔡勉旃坚还亡友财”,哪里体现了“坚”字?

3.“券在心心不在纸”是什么意思?你赞成不赞成“以千金寄之,不立券”这种做法?说说理由。

4.蔡勉旃召友人之子,准备将银子还给他时,友人之子“愕然不受”。这表现了友人之子什么样的心理?这对表现蔡勉旃有何作用?

5.《戴震难师》表现了少年戴震的什么精神?

6.你读了《戴震难师》这个故事后,你认为我们在学习中应怎么做?

三、拓展

有许多表现“诚信”以及“质疑问难”精神的名篇佳句,请摘录下来。

28.《古文二则》导学案问题解答

一、1.①形容词作动词,重视。②名词用作动词,告诉。③名词作动词,用车子装运。名词作动词 归还 ④说话 ⑤重视 ⑥存放 ⑦靠近,跟随 ⑧这2.①亡:通“无”不 动词,死亡,去世 ②然:......的样子;代词,如此,这样 ③言: 字 说话 ④而:你的 却 表修饰 3.①[去]古义:距离;今义:到……去,往。②[非常]古义:不同寻常,是两个词;今义:副词,十分,很。

二、1.一是“寄千金,不立券”,二是没有告诉自己的儿子。2.蔡勉旃在友人死后,召他儿子来取白银,友人之子“愕然不受”,但蔡勉旃仍“卒辇而致之”。3.“券在心,不在纸”是说信守诺言重在内心和行动,而不在口头上或纸上。诚心守诺言就会表现在行为上,不诚心就是写在纸上捏在手里也无用。在当代法制社会,还是“立券”为好,以免产生纠纷,凭据在手也可避免邪念的产生。4.表现了友人儿子惊愕、不相信的心理,这从侧面反映了蔡勉旃品德的高尚。5.《戴震难师》一文表现了少年戴震善于质疑和敢于质疑的精神。6.勤于思考,善于质疑,认真探究。

29.《陌上桑》导学案

学习目标:

1.了解本文主人公的形象,能复述故事。

2.学习本文正侧面描写和夸张等艺术手法的运用。

3.探讨本文主题,欣赏罗敷机智善辩、不慕权贵的古代妇女形象。

一、读一读:流畅地通读全文,读准下列字音

隅 倭 堕 髻 缃 绮 襦 捋 髭 踟 蹰 姝 骊 帩

二、记一记:

1.对照注释,弄懂课文意思,熟记课文注释下的重点词语。

2.找出课文的多义词,区别它们的含义。

3.找出古今异义的词,并解释。

三、想一想:

1.课文的三个段落分别写了什么内容?根据自己的理解给同学讲讲这个故事。

2.诗歌是怎样表现罗敷的美的?

3.诗歌是怎样刻画使君的形象的?你对使君的行为有什么新的看法吗

4.罗敷为什么那么夸张地夸她的丈夫?

四、悟一悟:整体感知课文的内容、主题、写法及语言。

再读一遍课文,从内容、主题、写法特点及语言等角度出发,进行发现探究,用“这是一首……的诗”的句式概括这首诗。

五、评一评:感受人物形象。

本文主要塑造了一个动人的女主人公形象——罗敷,她是一个虚构的人物,“罗敷”是古代美女的通称。自读课文一遍,理解罗敷这个形象,用“罗敷是一个……”的句式开头评一评她。

六、写一写:展开想象,增补一些情节,将这首诗改写成一个故事,并在班上和同学相互交流。

29.《陌上桑》导学案问题解答

一、隅(yú )倭(wǒ)堕(duò)髻(jì)缃(xiāng) 绮(qǐ) 襦(rú)捋(lǚ) 髭(zī) 踟(chí)蹰(chú) 姝(shū)骊(lí)

二、1.陌:田间的路。读mò。 名:名词用作动词,叫做。青:黑色。系:动词用作名词,络绳。 缃:杏黄色。著:通“着”,戴。读zhuó。但:只。几何:多(大)。颇:副词,稍微。东方:方位名词用作省略了的动词“来”的状语,表示动作行为的方向,从东方。致:表达 。骊:纯黑的马。 趋:小步快走。坐:通“座”,座位。盈盈:轻轻地。 冉冉:从容地。公府、府中:都指太守府。宁可:何可,“宁”就是“何”,就是“可”,同义复用,意思是“是不是可以”。2.为:自名为罗敷(叫做) 青丝为笼系(作为) 缃绮为下裙(作为) 系:青丝为笼系(xì):络绳 青丝系(jì)马尾:扣住 居:夫媚居上头(在) 四十专城居(长官) 3.几何—古义:多少;今义:学科名称 宁可—古义:愿意,同意;今义:宁愿 但—古义:只是;今义:表转折 坐—古义:同“座”,名词;今义:动词 立—古义:站住;今义:竖着放置 骑—古义:读jì坐骑,名词;今义,读qí,动词,骑马 不—古义读fǒu,表疑问;今义,表否定

三、1、第一段:交代故事所发生的地点、季节以及女主人公的姓名、年龄、服饰等等,并通过行者、少年、耕者、锄者的瞩目显示女主人公秦罗敷的美,为下文使君求同载作了导引。第二段:写使君为罗敷的美貌所惊,不怀好意地询问她的姓名、年龄,最后图穷匕首见,露出狰狞面目,罗敷义正辞严地给予斥责拒绝。 第三段:通过罗敷的夸夫,使使君相形见绌,自感形秽。2、采用正面描写和侧面描写相结合的方法。 正面描写:青丝为笼系,桂枝为笼钩。头上倭堕髻,耳中明月珠;缃绮为下裙,紫绮为上襦。 侧面描写:行者见罗敷,下担捋髭须。少年见罗敷,脱帽著梢头。耕者忘其犁,锄者忘其锄;来归相怨怒,但坐观罗敷。3、明确:使君是一个荒淫无耻的封建官僚。诗歌先是写他停留着不走,继而打听年龄,最后竟提出“共载”,步步深入地暴露出使君的肮脏灵魂。 换个角度来说,爱美之心,人皆有之,使君欣赏美,追求美并非过错,只是追求的方式不当。4、使使君相形见绌,自感形秽。表现了罗敷的机智勇敢,善于斗争

四、1、如: 这是一首叙述采桑少妇严词拒绝太守调戏的故事的诗。 这是一首歌颂(赞美)中国古代劳动妇女的机智、勇敢的性格的诗。 这是一首表现人们爱美的天性的诗。 这是一首寄托着作者理想的诗。 这是一首揭露封建官僚荒淫无耻的生活及卑鄙龌龊的精神世界的诗。 这是一首以记叙为主,融以描写、抒情的叙事诗。 这是一首洋溢着乐观气息、结尾带有喜剧色彩的诗这是一首语言清新活泼,朴实无华,字里行间蕴含乐观、幽默、俏皮情韵的千百年为人们传诵不绝的诗。2、如: 罗敷是一个以采桑养蚕为业的年轻美貌的农家女。 罗敷是一个具有双重身份的女子,既是一个贵妇人,又是一个采桑女。 罗敷是一个美丽、坚贞、纯洁的农家女子。 罗敷是一个不畏权势、勇于斗争、善于斗争、维护妇女尊严的具有无穷人格魅力的形象。 罗敷是一个作者理想化的集仪表美、内心美于一体的理想化的女性形象。

30.《诗五首》导学案

学习目的:

1.有感情地反复诵读课文,学习朗读技巧。

2.把握诗歌的意境,理解诗中抒发的感情。

3.体会诗中景物描写带给人的审美感受。

一、查一查

查阅各种资料,了解并记住各首诗的作者及各首诗的相关背景。

二、读一读 结合注释,运用工具书,轻声朗读五首诗,直到能顺畅朗读,读准字音,读准节奏。

1.注意下列字音:

岱( )了( )眦( )碣( )澹( )竦( )峙( )

2.读诗一定要注意诗句的停顿,以《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《望岳》为例,读准诗歌的节奏。

3.结合注释,边读边想,每首诗主要写了什么内容?应用什么样的感情来朗读?请你试着把它的感情读出来。

三、记一记 诗中有些词语的含义比较重要,对理解诗歌内容很有帮助,请你把它们的含义记住。

与: 千里: 山郭: 四百八十:

寻: 缘: 岱宗: 夫(fú):

如何: 未了: 造化: 钟:

决: 会当: 凌: 东临:

何: 竦峙: 至: 澹澹:

四、想一想:

1.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》一诗首句写到“杨花”和“子规”,有何用意?

2.“闻道龙标过五溪”中“闻”、“过五溪”有什么妙处?

3.第三、四句在写景叙事的基础上抒情,试简述其妙处。

4.《江南春》中,为了突出江南春色,诗人选取了哪些具有江南特色的风光景物?

5.诗人笔下的江南春景,鲜明、生动、形象,请问:这种效果是通过哪些写作手法写的?

6.《登飞来峰》是一首哲理诗,你知道诗中所蕴含的哲理是什么吗?

7.《望岳》一诗中分别以哪些角度来写泰山,所给你展示出的又分别是一幅怎样的景色?

8.“会当凌绝顶,一览众山小”表达了诗人怎样的情感?

9.“东临碣石,以观沧海”在文中的作用是什么?

10.《观沧海》一诗所写的景物中有些是实写,有些是虚写,你知道哪些景物是虚写的吗?

五、议一议:1、杨慎在《升庵诗话》中谈到这首诗,认为“千里”的“千”应改为“十”。理由是:“千里莺啼,谁人听得?千里绿映红,谁人见得?若作十里,则莺啼绿红之景,村郭、楼台、僧寺、酒旗,皆在其中矣。”此言遭到了不少学者的反驳。你认为杨慎的观点错在何处?

2.这五首诗歌分别表达了什么样的思想感情?

六、练一练 1、按要求默写诗句

①李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中抒发“托月送友”情怀的诗句是:

②《江南春》中描写江南春色明朗景色的诗句是:

③《登飞来峰》中蕴含“登高才能望远”哲理的诗句是:

④《望岳》中表达诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心壮志的诗句是:

2.背诵默写这五首诗。

30.《诗五首》导学案问题解答

一、1.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》的作者:李白,字太白,号青莲居士,是我国文学史上伟大的浪漫主义诗人,被称为“诗仙”。背景:王昌龄是盛唐著名的诗人,他曾因不拘生活小节,两次被贬,天宝年间他被贬为龙标尉。李白听到他的不幸遭遇,写下了这首充满同情和关切的诗篇,从远道寄给他。2.《江南春》的作者:杜牧,字牧之,晚唐诗人,他写景抒情的小诗,多清丽生动。后人称为“小杜”,和李商隐合称为“小李杜”。背景:《江南春》一诗中描写了媚人的春色,铺洒在江南的千里大地上,更显出它的深邃,它的广阔,它的无边无际。3.《登飞来峰》的作者:王安石,字介甫,晚号半山,唐代诗人,“唐宋八大家”之一。背景:飞来峰又名灵鹫峰,在浙江杭州的灵隐山上。相传可以看到沧海日出。王安石早年登上飞来峰,踌躇满志的写下了这首热情洋溢,富有气魄的诗章。表现了对前途充满信心的豪情壮志和立志改革政治的远大抱负。4.《望岳》的作者:杜甫,字子美,唐朝诗人,后人称为“杜工部”,他的诗历来被称为“诗史”。背景:杜甫《望岳》诗,共有三首,分咏东岳(泰山)、南岳(衡山)、西岳(华山)。这一首是望东岳泰山。开元二十四年(736),24岁的诗人开始过一种“裘马轻狂”的漫游生活。此诗即写于北游齐、赵(今河南、河北、山东等地)时,是现存杜诗中年代最早的一首,字里行间洋溢着青年杜甫那种蓬蓬勃勃的朝气。5.《观沧海》的作者:曹操,字孟德,东汉末年政治家、军事家、诗人。背景:建安十一年(公元206)乌桓攻破幽州,曹操在建安十二年毅然北上征伐乌桓,在这年八月的一次大战中,曹操终于取得决定性的胜利。而《观沧海》正是北征乌桓途中经过碣石山时写的。大战之前,身为主帅的曹操登上碣石,借着大海的形象把自己昂扬奋发的精神融会到诗里,使这首诗具有一种雄浑苍劲的风格,成为一篇优秀的作品。

二、1.岱(dài)了(liǎo)眦(zì)碣(jié)澹(dàn)竦(sǒng)峙(zhì) 2.(略)3.(略)

三、与:给 千里:泛指辽阔的江南,是概数 山郭:山城 四百八十:形容数量非常多,不是确数 寻:古代长度单位,一寻等于八尺 缘:因为 岱宗:即泰山 夫(fú):语气词,没有实在意义,起舒缓语气的作用 如何:怎么样 未了:未尽,没完 造化:天地,大自然 钟:集中,聚集。决:裂开 会当:一定要 凌:登 东临:向东,登上 何:多么 竦峙:高耸突兀耸立 至:极 澹澹:形容风吹草木发出的声音

四、1.借景物描写表述作者对王昌龄被贬僻壤的同情。2.“闻”,听说而已,友人被贬远谪,自己不能相送,只“闻”不“见”,显出无奈之情。“五溪”均在湖南境内,“过五溪”表明友人远去了,为下文的“寄愁心”作衬笔。3.用拟人手法和奇特想象表达对友人的同情和对官场的厌恶。4.选取了莺歌、红花绿柳(树)、水乡、酒店小旗、寺庙、春雨等。5.动、静结合,视觉听觉多角度描写(或声色结合)、点面结合或局部景致与概括描写结合等多种方法。6.包含着登得高望得远的更深刻的生活哲理:不能只看眼前利益,应放眼大局和长远。7.首联以设问写远望泰山,总括泰山的全貌,表现其广大。作者没有直写泰山的高大,而是写泰山占地广大,以致在齐鲁两国都可以望见泰山。颔联以近望泰山神奇秀丽的景色和高耸的景象,由于山势高 向阳的一面与背阴的一面被分割得一清二楚。颈联由远而近,写细看泰山的云气和归鸟。“云气”在早上,“归鸟”在傍晚,表明是从早看到晚。尾联写由望岳而产生的登岳的愿望。“会当”意思是“一定要”。这两句体现了诗人不怕困难,敢于攀登,俯视一切的雄心和气概。8.表达了诗人不怕困难,敢于攀登,俯视一切的雄心和气概。9.开篇点题,交代了观察的方位、地点以及观察的对象。“观”字统领全篇,是诗的线索,以下由“观”字展开,写登山所见。10.“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”是虚写。

五、1.①错在不懂得“千里”在这里是虚写而非实写或误解了艺术创作虚实结合的方法;②既然是写江南春色,以“千里”概之亦扣题目。2.①《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》:作者以形象的思维方式,通过对景物的描写,表达了对友人不幸遭遇的深切同情和关切的思想感情,同时也抒发了对官场倾轧的憎恶。②《江南春》:通过对景物典型化的描写,反映了诗人对江南景物无限赞美和向往的情怀,表现了他对祖国壮丽河山的热爱之情。③《登飞来峰》:作者登塔远望,表现了他高瞻远瞩,不畏困难的心怀。④《望岳》:表现了诗人杜甫不怕困难,敢于攀登,俯视一切的雄心和气概。⑤《观沧海》:通过写大海之景象,表现了气吞山河、囊括宇宙的伟大气概。

六、①我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。②千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。③不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。④会当凌绝顶,一览众山小。