2.3《喀斯特、海岸和冰川地貌》课件(共39张ppt)

文档属性

| 名称 | 2.3《喀斯特、海岸和冰川地貌》课件(共39张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 43.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-08-22 06:40:00 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

第三节

喀斯特、海岸和冰川地貌

高中地理 必修第一册

第二章

1.识记常见的喀斯特、海岸和冰川地貌的主要类型及特征。

2.掌握喀斯特、海岸和冰川地貌的形成原因及分布特点。

学习目标

一、喀斯特地貌

教材全解

1.上述地表形态各有什么特点 主要分布在我国哪些地区

冰川地貌

海岸地貌

喀斯特地貌

2.究竟是什么原因导致上述地表形态有如此之大的差异呢

我国山川壮美,地表形态多姿多彩。有的地区石灰岩广布,发育出喀斯特地貌;有的地区波涛拍案,发育出海岸地面;有的地区高山巍峨,发育出冰川地貌。

可溶性岩石(以石灰岩为主)受地表水、地下水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌。

喀斯特地貌

喀斯特地貌(岩溶地貌)

喀斯特沉积

地貌

喀斯特溶蚀

地貌

溶沟

石芽

峰林

溶斗

孤峰

地下溶洞

石钟乳

石笋

石 柱

钙化

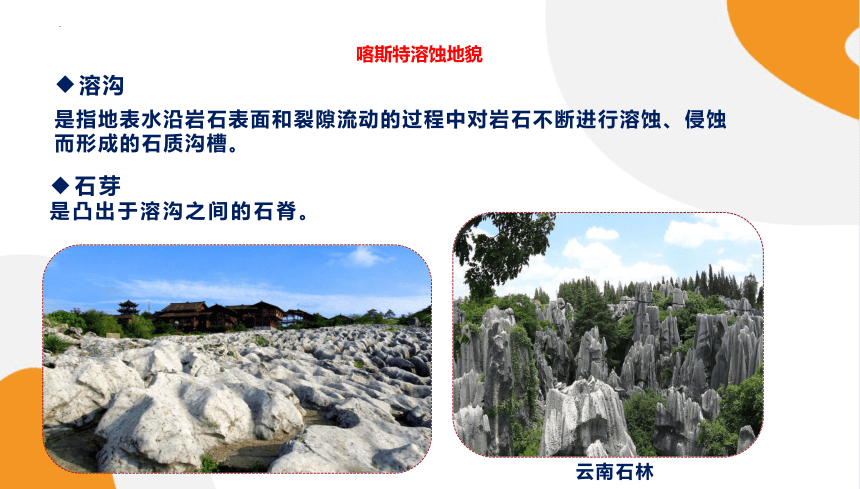

石芽

是凸出于溶沟之间的石脊。

溶沟

是指地表水沿岩石表面和裂隙流动的过程中对岩石不断进行溶蚀、侵蚀而形成的石质沟槽。

云南石林

喀斯特溶蚀地貌

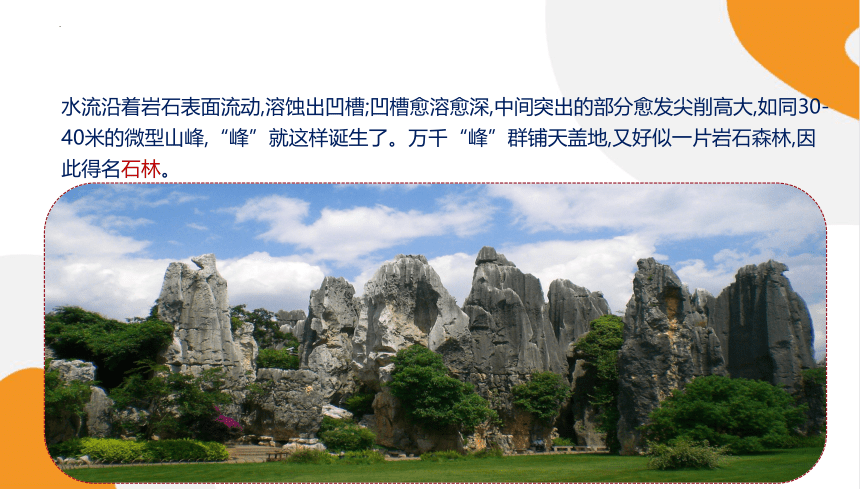

水流沿着岩石表面流动,溶蚀出凹槽;凹槽愈溶愈深,中间突出的部分愈发尖削高大,如同30-40米的微型山峰,“峰”就这样诞生了。万千“峰”群铺天盖地,又好似一片岩石森林,因此得名石林。

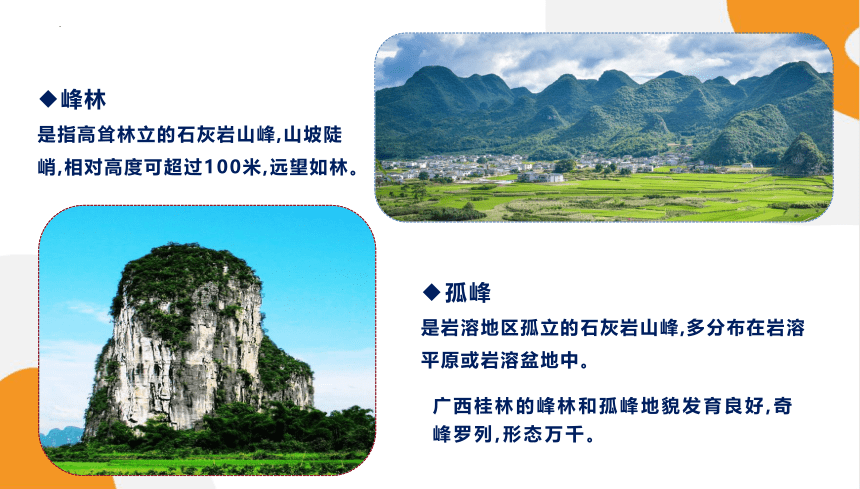

峰林

是指高耸林立的石灰岩山峰,山坡陡峭,相对高度可超过100米,远望如林。

孤峰

是岩溶地区孤立的石灰岩山峰,多分布在岩溶平原或岩溶盆地中。

广西桂林的峰林和孤峰地貌发育良好,奇峰罗列,形态万千。

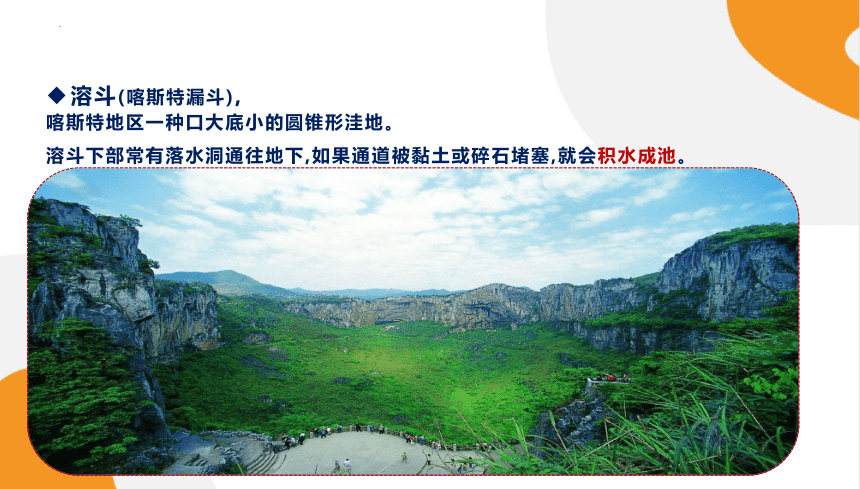

溶斗(喀斯特漏斗),

喀斯特地区一种口大底小的圆锥形洼地。

溶斗下部常有落水洞通往地下,如果通道被黏土或碎石堵塞,就会积水成池。

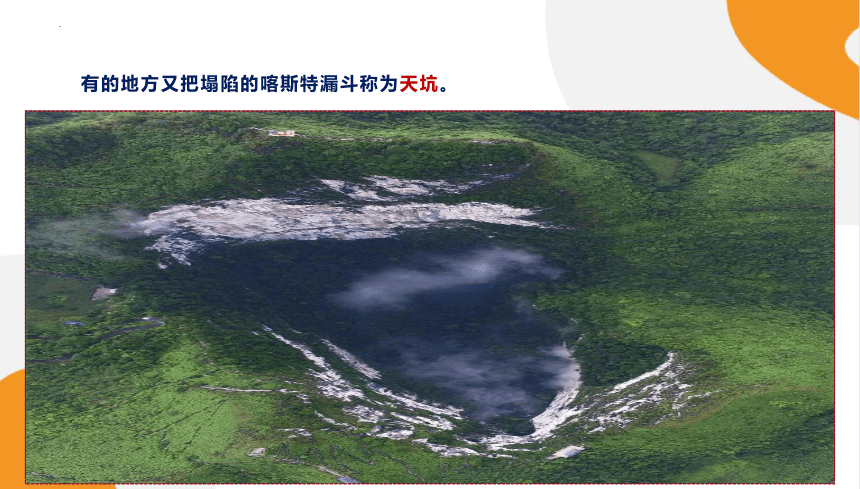

有的地方又把塌陷的喀斯特漏斗称为天坑。

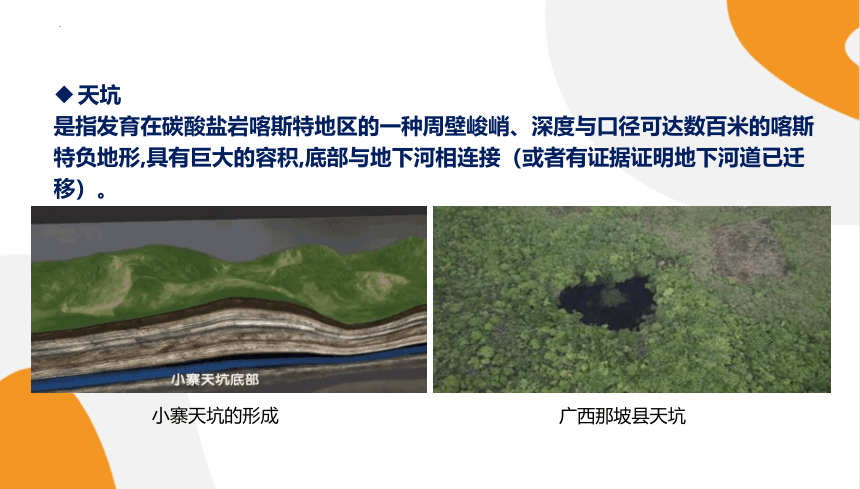

天坑

是指发育在碳酸盐岩喀斯特地区的一种周壁峻峭、深度与口径可达数百米的喀斯特负地形,具有巨大的容积,底部与地下河相连接(或者有证据证明地下河道已迁移)。

小寨天坑的形成

广西那坡县天坑

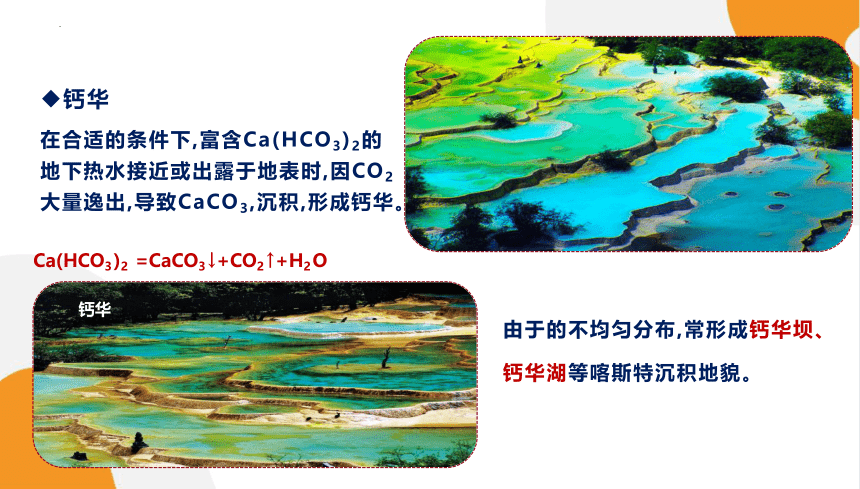

由于的不均匀分布,常形成钙华坝、钙华湖等喀斯特沉积地貌。

钙华

在合适的条件下,富含Ca(HCO3)2的地下热水接近或出露于地表时,因CO2大量逸出,导致CaCO3,沉积,形成钙华。

钙华

Ca(HCO3)2 =CaCO3↓+CO2↑+H2O

富含CO2的水在地下沿裂隙流动时,将石灰岩溶解后随水带走形成溶洞。

在溶洞内,含Ca(HCO3,)的水从洞顶往下滴时,因水分蒸发和CO2逸出,从水中析出的CaCO3在洞顶、洞壁和洞底发生沉积,形成多姿多彩的石钟乳、石笋、石柱等。

阅读

石钟乳

石笋

石柱

1.世界范围内:迪纳拉山(喀斯特名称由来的地区)、俄罗斯的乌拉尔山、法国中央高原、美国印第安纳州、澳大利亚大陆南部、越南中北部地区、我国的云贵高原及滇南谷地等。

2.我国范围内:主要分布在西部、西南部地区的碳酸盐岩出露地区,其中以广西、贵州和云南东部所占的面积最大。就省份来看,主要集中在广西、贵州和云南。

喀斯特地貌的分布

二、海岸地貌

海岸地貌

是海岸带在构造运动、海水运动、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的地表形态。

海岸

地貌

海蚀地貌

海积地貌

海蚀崖

海蚀柱

海滩

离岸堤

沙嘴

沙坝

海蚀平台

海蚀崖

海水不断冲击岸边基岩,淘空下部的岩石,使上部的岩石塌落,形成高出海面的陡崖。

海蚀平台

海蚀崖形成后,继续受海蚀作用不断后退,形成微微向大海倾斜的基岩平台。

海蚀地貌

海蚀柱

在海蚀平台上,有些抗蚀能力强的部分保留下来。

海

蚀

拱

桥

海积地貌

泥沙来源比较丰富的海岸,在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生堆积,形成各种海积地貌。

其类型有海滩、潟湖(xì hú)、沙嘴、水下沙坝、离岸堤等。

海积地貌

潟湖

海滩

由海水搬运积聚的沉积物沙或石砾,堆积而形成的岸。海滩根据沉积物的颗粒大小可分为砾滩、沙滩、泥滩。

沙嘴

沿岸漂移的沙砾绕过突然转折的岸段,一部分沙砾逐渐沉积下来,形成一端衔接海岸,一端沿着漂移方向伸延入海的狭长堆积地貌。

离岸堤

激浪流携带的泥沙在没有到达水边线以前就堆积下来,在一定位置上形成的出露水面的堤状堆积体。

三、冰川地貌

中低纬度高海拔地区

是指极地或高山地区多年存在并沿地面缓慢运动的天然冰体。

南极洲和格陵兰岛

,

什么是冰川

大陆冰川

山岳冰川

冰川作用

冰川对地球表面的侵蚀、搬运和堆积作用。

冰川地貌

冰川作用导致地表形态变化所形成的地貌。

常见的冰川地貌主要有冰斗、冰川槽谷(U 形谷)、角峰和刃脊等。

冰斗

U形谷

角峰

刃脊

现代冰川主要分布在两极地区和中低纬高山地区,故冰川地貌也分布于这些地区。

在第四纪大冰期,欧亚大陆、北美大陆的很多地区被连绵的冰川覆盖,留下了大量的冰蚀湖、峡湾等冰川地貌遗迹,这些遗迹成为研究环境演变的依据。

冰蚀湖

在高纬度地区,冰川常能伸入海洋,在岸边侵蚀成一些很深的U型谷,当气候变暖,冰川撤退,海水倒灌进U型谷里面,就形成了峡湾。

阅读

冰川的“力量”

当冰川厚达100米时,冰床上每平方米承受约90吨的压力。冰川滑动时,不仅能够碾碎岩石,甚至可将冰床底部的巨大岩块"连根拔起"。运动的冰川可将大小混杂的砾石"带走",搬运到数百乃至数千米远的地方。冰川的搬运能力惊人,随冰川"漂移"的砾石,大的直径可达30余米。在波罗的海南岸平原上,曾发现冰川搬运而来的巨大岩块,其体积是4千米×2千米×0.2千米,体积之大,令人惊叹!

冰蚀湖

阅读

峡湾

峡湾

厚重的冰川能伸入海洋,冰川在流动过程中侵蚀海岸形成槽谷。冰退以后,槽谷被海水侵入,成为狭长的海湾。

分布

在高纬度地区的山地

成因

峡湾深入陆地数十至数百千米,海水很深,两侧陡崖巍然,景色壮丽。

特点

活动

比较冰川作用形成的U形谷与流水作用形成的V形谷的形态差异。

“V”形谷:河谷横陪面呈“V”形,两壁较陡,谷底狭窄,河床纵剖面坡降很大,河床底部起伏不平,水流湍急,沿河多急流、瀑布。

V形谷

U形谷

“U”形谷:冰川流动时刨蚀作用所形成的谷地,两壁陡立,谷底开阔,形如“U”字。

课堂小结

读下面我国某地河流发育示意图,完成 1—2 题。

1.该类河流地貌主要分布于我国的 ( )

A. 东北地区 B. 青藏地区 C. 云贵高原 D. 长江中下游平原

2.该地貌分布区农业发展面临的主要问题是 ( )

A. 地表缺水 B. 土地盐碱化 C. 咸潮危害 D. 洪涝灾害

课堂练习

1. C 2. A 解析:1. 图示地貌位于石灰岩地区,多地下暗河,为喀斯特地貌,主要分布于我国的云贵高原。2. 喀斯特地貌分布区,由于地表水下渗,多形成地下暗河,往往造成地表灌溉水源不足。

下图示意我国南方喀斯特地区一处地貌。读图,完成 3—4 题。

3.图中石林的形成原因是 ( )

A. 风力侵蚀作用 B. 岩浆作用 C. 流水溶蚀作用 D. 变质作用

4.下列有关叙述,正确的是 ( )

①岩石的透水性越好,喀斯特地貌发育越典型 ②气候越湿润,喀斯特地貌的发育程度就越好 ③气温愈高,愈有利于喀斯特地貌的发育 ④喀斯特地貌与生物活动没有关系

A. ①②④ B. ②③④ C. ①②③ D. ①③④

3. C 4. C 解析:3. 我国西南地区有大量的石灰岩分布,长期受流水的溶蚀作用而形成喀斯特地貌。4. 水的溶蚀作用不仅取决于水中二氧化碳的含量,而且与水中有机酸与无机酸的浓度有关,而水中酸性物质含量与生物的活动密切相关。

天坑是四周岩壁陡直、平均宽度和深度均超过 100 米的大型塌陷漏斗,其发育在特定的岩溶地质、地貌、气候和水文环境下,是一种独特的喀斯特景观。下图示意天坑形成与演化过程。 据此完成 5—7 题。

5.下列关于天坑发育条件的叙述,正确的有 ( )

①岩层断裂发育 ②石灰岩层厚度小 ③岩层产状平缓 ④地下河水位浅

A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④

6.巨量崩塌物造成地下河通道的阻塞和改道,会促使流水对岩石 ( )

A. 溶蚀、冲蚀增强 B. 溶蚀减弱、冲蚀增强

C. 溶蚀、冲蚀减弱 D. 溶蚀增强、冲蚀减弱

7.天坑的形成可归结为流水对塌陷堆积物的 ( )

A. 冲蚀作用 B. 溶蚀作用

C. 搬运作用 D. 沉积作用

5.A 6.A 7.C 解析:5. 读图可知,图中天坑发育的基础为裂隙发育,然后地表水沿裂隙下渗,发生侵蚀作用,而天坑的宽度和深度均超过 100 米,说明当地石灰岩厚度大,①正确、②错误。从图中岩层层序界面看,比较平缓,容易被侵蚀,地下河水的深浅与天坑发育无关,③正确、④错误。6. 由于巨量崩塌物的堵塞,使得流水流速增大,溶蚀和冲蚀作用增强。7. 从天坑的形成过程看,在断裂的岩层中,受流水溶蚀作用,然后大量崩塌物沉积在地下河内,最终由于流水将崩塌物搬运到其他地区,使得该地形成天坑,所以天坑的形成可归结为流水对塌陷堆积物的搬运作用。

海岸线的进退主要受到流水沉积、海水侵蚀和人类活动的影响。读下面某海岸线历史变迁图,完成 8—9 题。

8.近现代以来,图中海岸一直以堆积作用为主的是 ( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

9.图中乙处的海岸线变化较大,下列关于其所受外力作用的叙述,正确的是 ( )

A. 4 至 12 世纪,侵蚀作用为主

B. 12 至 15 世纪,堆积作用为主

C. 15 至 19 世纪,侵蚀作用为主

D. 19 世纪至现代,堆积作用为主

8.C 9.C 解析:8. 结合图例可以看出,近现代以来,丙海岸一直向海洋推进,说明一直以堆积作用为主。9. 乙处海岸线从公元 4 世纪以前至 12 世纪向海洋推进,以堆积作用为主;12 世纪到现代,海岸线后退,以侵蚀作用为主。

谢谢观看

第三节

喀斯特、海岸和冰川地貌

高中地理 必修第一册

第二章

1.识记常见的喀斯特、海岸和冰川地貌的主要类型及特征。

2.掌握喀斯特、海岸和冰川地貌的形成原因及分布特点。

学习目标

一、喀斯特地貌

教材全解

1.上述地表形态各有什么特点 主要分布在我国哪些地区

冰川地貌

海岸地貌

喀斯特地貌

2.究竟是什么原因导致上述地表形态有如此之大的差异呢

我国山川壮美,地表形态多姿多彩。有的地区石灰岩广布,发育出喀斯特地貌;有的地区波涛拍案,发育出海岸地面;有的地区高山巍峨,发育出冰川地貌。

可溶性岩石(以石灰岩为主)受地表水、地下水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌。

喀斯特地貌

喀斯特地貌(岩溶地貌)

喀斯特沉积

地貌

喀斯特溶蚀

地貌

溶沟

石芽

峰林

溶斗

孤峰

地下溶洞

石钟乳

石笋

石 柱

钙化

石芽

是凸出于溶沟之间的石脊。

溶沟

是指地表水沿岩石表面和裂隙流动的过程中对岩石不断进行溶蚀、侵蚀而形成的石质沟槽。

云南石林

喀斯特溶蚀地貌

水流沿着岩石表面流动,溶蚀出凹槽;凹槽愈溶愈深,中间突出的部分愈发尖削高大,如同30-40米的微型山峰,“峰”就这样诞生了。万千“峰”群铺天盖地,又好似一片岩石森林,因此得名石林。

峰林

是指高耸林立的石灰岩山峰,山坡陡峭,相对高度可超过100米,远望如林。

孤峰

是岩溶地区孤立的石灰岩山峰,多分布在岩溶平原或岩溶盆地中。

广西桂林的峰林和孤峰地貌发育良好,奇峰罗列,形态万千。

溶斗(喀斯特漏斗),

喀斯特地区一种口大底小的圆锥形洼地。

溶斗下部常有落水洞通往地下,如果通道被黏土或碎石堵塞,就会积水成池。

有的地方又把塌陷的喀斯特漏斗称为天坑。

天坑

是指发育在碳酸盐岩喀斯特地区的一种周壁峻峭、深度与口径可达数百米的喀斯特负地形,具有巨大的容积,底部与地下河相连接(或者有证据证明地下河道已迁移)。

小寨天坑的形成

广西那坡县天坑

由于的不均匀分布,常形成钙华坝、钙华湖等喀斯特沉积地貌。

钙华

在合适的条件下,富含Ca(HCO3)2的地下热水接近或出露于地表时,因CO2大量逸出,导致CaCO3,沉积,形成钙华。

钙华

Ca(HCO3)2 =CaCO3↓+CO2↑+H2O

富含CO2的水在地下沿裂隙流动时,将石灰岩溶解后随水带走形成溶洞。

在溶洞内,含Ca(HCO3,)的水从洞顶往下滴时,因水分蒸发和CO2逸出,从水中析出的CaCO3在洞顶、洞壁和洞底发生沉积,形成多姿多彩的石钟乳、石笋、石柱等。

阅读

石钟乳

石笋

石柱

1.世界范围内:迪纳拉山(喀斯特名称由来的地区)、俄罗斯的乌拉尔山、法国中央高原、美国印第安纳州、澳大利亚大陆南部、越南中北部地区、我国的云贵高原及滇南谷地等。

2.我国范围内:主要分布在西部、西南部地区的碳酸盐岩出露地区,其中以广西、贵州和云南东部所占的面积最大。就省份来看,主要集中在广西、贵州和云南。

喀斯特地貌的分布

二、海岸地貌

海岸地貌

是海岸带在构造运动、海水运动、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的地表形态。

海岸

地貌

海蚀地貌

海积地貌

海蚀崖

海蚀柱

海滩

离岸堤

沙嘴

沙坝

海蚀平台

海蚀崖

海水不断冲击岸边基岩,淘空下部的岩石,使上部的岩石塌落,形成高出海面的陡崖。

海蚀平台

海蚀崖形成后,继续受海蚀作用不断后退,形成微微向大海倾斜的基岩平台。

海蚀地貌

海蚀柱

在海蚀平台上,有些抗蚀能力强的部分保留下来。

海

蚀

拱

桥

海积地貌

泥沙来源比较丰富的海岸,在波浪和沿岸流的共同作用下,泥沙发生堆积,形成各种海积地貌。

其类型有海滩、潟湖(xì hú)、沙嘴、水下沙坝、离岸堤等。

海积地貌

潟湖

海滩

由海水搬运积聚的沉积物沙或石砾,堆积而形成的岸。海滩根据沉积物的颗粒大小可分为砾滩、沙滩、泥滩。

沙嘴

沿岸漂移的沙砾绕过突然转折的岸段,一部分沙砾逐渐沉积下来,形成一端衔接海岸,一端沿着漂移方向伸延入海的狭长堆积地貌。

离岸堤

激浪流携带的泥沙在没有到达水边线以前就堆积下来,在一定位置上形成的出露水面的堤状堆积体。

三、冰川地貌

中低纬度高海拔地区

是指极地或高山地区多年存在并沿地面缓慢运动的天然冰体。

南极洲和格陵兰岛

,

什么是冰川

大陆冰川

山岳冰川

冰川作用

冰川对地球表面的侵蚀、搬运和堆积作用。

冰川地貌

冰川作用导致地表形态变化所形成的地貌。

常见的冰川地貌主要有冰斗、冰川槽谷(U 形谷)、角峰和刃脊等。

冰斗

U形谷

角峰

刃脊

现代冰川主要分布在两极地区和中低纬高山地区,故冰川地貌也分布于这些地区。

在第四纪大冰期,欧亚大陆、北美大陆的很多地区被连绵的冰川覆盖,留下了大量的冰蚀湖、峡湾等冰川地貌遗迹,这些遗迹成为研究环境演变的依据。

冰蚀湖

在高纬度地区,冰川常能伸入海洋,在岸边侵蚀成一些很深的U型谷,当气候变暖,冰川撤退,海水倒灌进U型谷里面,就形成了峡湾。

阅读

冰川的“力量”

当冰川厚达100米时,冰床上每平方米承受约90吨的压力。冰川滑动时,不仅能够碾碎岩石,甚至可将冰床底部的巨大岩块"连根拔起"。运动的冰川可将大小混杂的砾石"带走",搬运到数百乃至数千米远的地方。冰川的搬运能力惊人,随冰川"漂移"的砾石,大的直径可达30余米。在波罗的海南岸平原上,曾发现冰川搬运而来的巨大岩块,其体积是4千米×2千米×0.2千米,体积之大,令人惊叹!

冰蚀湖

阅读

峡湾

峡湾

厚重的冰川能伸入海洋,冰川在流动过程中侵蚀海岸形成槽谷。冰退以后,槽谷被海水侵入,成为狭长的海湾。

分布

在高纬度地区的山地

成因

峡湾深入陆地数十至数百千米,海水很深,两侧陡崖巍然,景色壮丽。

特点

活动

比较冰川作用形成的U形谷与流水作用形成的V形谷的形态差异。

“V”形谷:河谷横陪面呈“V”形,两壁较陡,谷底狭窄,河床纵剖面坡降很大,河床底部起伏不平,水流湍急,沿河多急流、瀑布。

V形谷

U形谷

“U”形谷:冰川流动时刨蚀作用所形成的谷地,两壁陡立,谷底开阔,形如“U”字。

课堂小结

读下面我国某地河流发育示意图,完成 1—2 题。

1.该类河流地貌主要分布于我国的 ( )

A. 东北地区 B. 青藏地区 C. 云贵高原 D. 长江中下游平原

2.该地貌分布区农业发展面临的主要问题是 ( )

A. 地表缺水 B. 土地盐碱化 C. 咸潮危害 D. 洪涝灾害

课堂练习

1. C 2. A 解析:1. 图示地貌位于石灰岩地区,多地下暗河,为喀斯特地貌,主要分布于我国的云贵高原。2. 喀斯特地貌分布区,由于地表水下渗,多形成地下暗河,往往造成地表灌溉水源不足。

下图示意我国南方喀斯特地区一处地貌。读图,完成 3—4 题。

3.图中石林的形成原因是 ( )

A. 风力侵蚀作用 B. 岩浆作用 C. 流水溶蚀作用 D. 变质作用

4.下列有关叙述,正确的是 ( )

①岩石的透水性越好,喀斯特地貌发育越典型 ②气候越湿润,喀斯特地貌的发育程度就越好 ③气温愈高,愈有利于喀斯特地貌的发育 ④喀斯特地貌与生物活动没有关系

A. ①②④ B. ②③④ C. ①②③ D. ①③④

3. C 4. C 解析:3. 我国西南地区有大量的石灰岩分布,长期受流水的溶蚀作用而形成喀斯特地貌。4. 水的溶蚀作用不仅取决于水中二氧化碳的含量,而且与水中有机酸与无机酸的浓度有关,而水中酸性物质含量与生物的活动密切相关。

天坑是四周岩壁陡直、平均宽度和深度均超过 100 米的大型塌陷漏斗,其发育在特定的岩溶地质、地貌、气候和水文环境下,是一种独特的喀斯特景观。下图示意天坑形成与演化过程。 据此完成 5—7 题。

5.下列关于天坑发育条件的叙述,正确的有 ( )

①岩层断裂发育 ②石灰岩层厚度小 ③岩层产状平缓 ④地下河水位浅

A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④

6.巨量崩塌物造成地下河通道的阻塞和改道,会促使流水对岩石 ( )

A. 溶蚀、冲蚀增强 B. 溶蚀减弱、冲蚀增强

C. 溶蚀、冲蚀减弱 D. 溶蚀增强、冲蚀减弱

7.天坑的形成可归结为流水对塌陷堆积物的 ( )

A. 冲蚀作用 B. 溶蚀作用

C. 搬运作用 D. 沉积作用

5.A 6.A 7.C 解析:5. 读图可知,图中天坑发育的基础为裂隙发育,然后地表水沿裂隙下渗,发生侵蚀作用,而天坑的宽度和深度均超过 100 米,说明当地石灰岩厚度大,①正确、②错误。从图中岩层层序界面看,比较平缓,容易被侵蚀,地下河水的深浅与天坑发育无关,③正确、④错误。6. 由于巨量崩塌物的堵塞,使得流水流速增大,溶蚀和冲蚀作用增强。7. 从天坑的形成过程看,在断裂的岩层中,受流水溶蚀作用,然后大量崩塌物沉积在地下河内,最终由于流水将崩塌物搬运到其他地区,使得该地形成天坑,所以天坑的形成可归结为流水对塌陷堆积物的搬运作用。

海岸线的进退主要受到流水沉积、海水侵蚀和人类活动的影响。读下面某海岸线历史变迁图,完成 8—9 题。

8.近现代以来,图中海岸一直以堆积作用为主的是 ( )

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

9.图中乙处的海岸线变化较大,下列关于其所受外力作用的叙述,正确的是 ( )

A. 4 至 12 世纪,侵蚀作用为主

B. 12 至 15 世纪,堆积作用为主

C. 15 至 19 世纪,侵蚀作用为主

D. 19 世纪至现代,堆积作用为主

8.C 9.C 解析:8. 结合图例可以看出,近现代以来,丙海岸一直向海洋推进,说明一直以堆积作用为主。9. 乙处海岸线从公元 4 世纪以前至 12 世纪向海洋推进,以堆积作用为主;12 世纪到现代,海岸线后退,以侵蚀作用为主。

谢谢观看