《满井游记》[下学期]

图片预览

文档简介

《满井游记》

主备:蔡君 辅备:八年级语文备课组

教学目标:

1.积累文言词语,体会作者用词之美

2.通过景物描写体会作者的感情。

3.学习的细致的观察生活和独特地发现生活。

教学重点

积累文言词语,体会景物描写的生动。

教学难点

体会作者的感情

教学方法:朗读、感悟、质疑法、讨论法

教学课时:二课时

第一课时

一、导入新课

1.春天,是万物复苏草长莺飞的季节。即使我们坐在教室内,仍能感受到春天的那种勃勃生机和无处不在的明媚阳光。现在就让我们跟随疏放不羁的江南才子袁宏道一起去领略北国之春的魅力。

2.学生说说课前所查阅的作者材料,教师补充解题。

二、自主合作,疏通字词

1.读课文(齐读,范读,跟读皆可)

2.找出不懂的字词句,先和同桌交流,如果还解决不了,稍后全班交流。

3.交流不懂的字词句。(形式:学生提出,学生解答,最后老师点评。)

4.老师提出重点字词,要求学生作答。(可以当堂提问,也可以出示幻灯片)

三、再读课文,品味妙点

1.本文写的是什么时候的景物?从哪些描写中可看出本文写的是“初春”的景色?

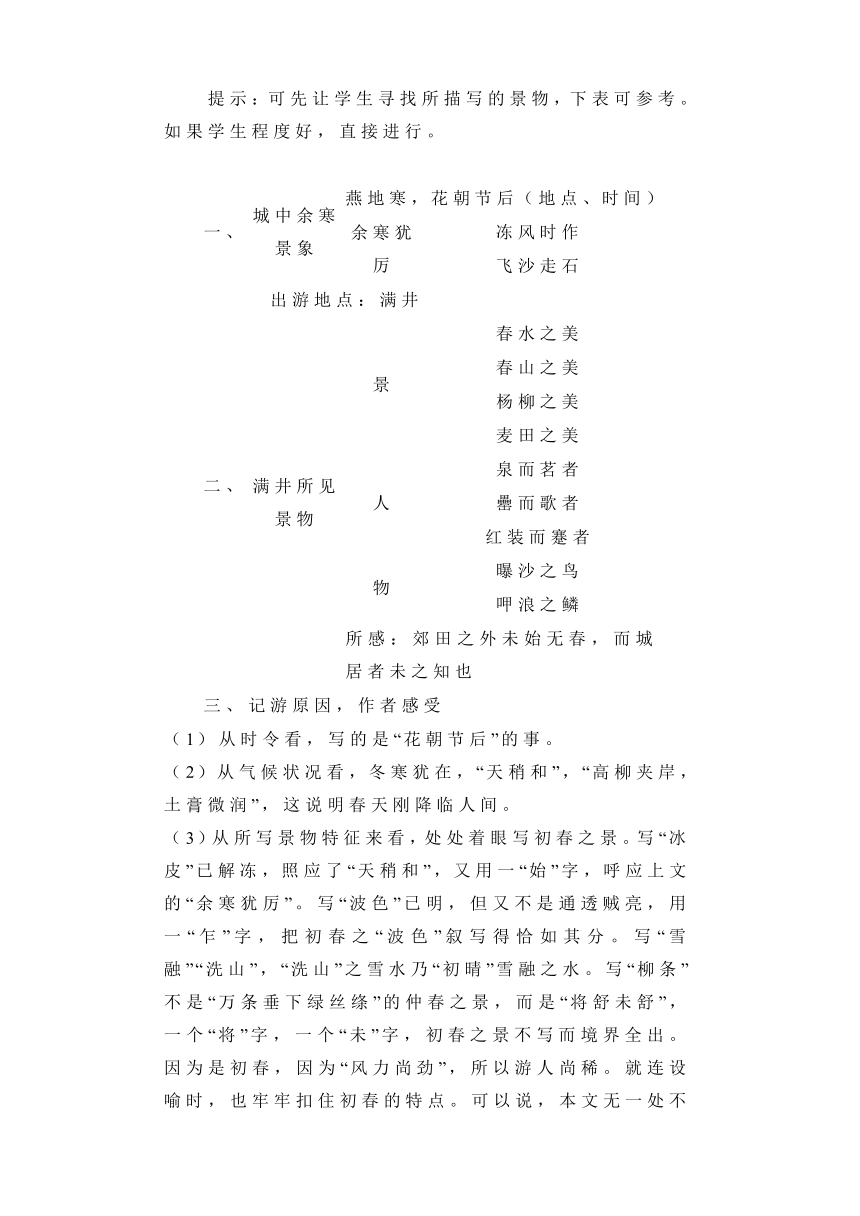

提示:可先让学生寻找所描写的景物,下表可参考。如果学生程度好,直接进行。

一、 城中余寒景象 燕地寒,花朝节后(地点、时间)

余寒犹厉 冻风时作

飞沙走石

二、 出游地点:满井

满井所见景物 景 春水之美

春山之美

杨柳之美

麦田之美

人 泉而茗者

罍而歌者

红装而蹇者

物 曝沙之鸟

呷浪之鳞

所感:郊田之外未始无春,而城居者未之知也

三、 记游原因,作者感受

(1)从时令看,写的是“花朝节后”的事。

(2)从气候状况看,冬寒犹在,“天稍和”,“高柳夹岸,土膏微润”,这说明春天刚降临人间。

(3)从所写景物特征来看,处处着眼写初春之景。写“冰皮”已解冻,照应了“天稍和”,又用一“始”字,呼应上文的“余寒犹厉”。写“波色”已明,但又不是通透贼亮,用一“乍”字,把初春之“波色”叙写得恰如其分。写“雪融”“洗山”,“洗山”之雪水乃“初晴”雪融之水。写“柳条”不是“万条垂下绿丝绦”的仲春之景,而是“将舒未舒”,一个“将”字,一个“未”字,初春之景不写而境界全出。因为是初春,因为“风力尚劲”,所以游人尚稀。就连设喻时,也牢牢扣住初春的特点。可以说,本文无一处不是在写“初春”之景。

四、作业

背诵课文

第二课时

一、复习提问

重点字词提问

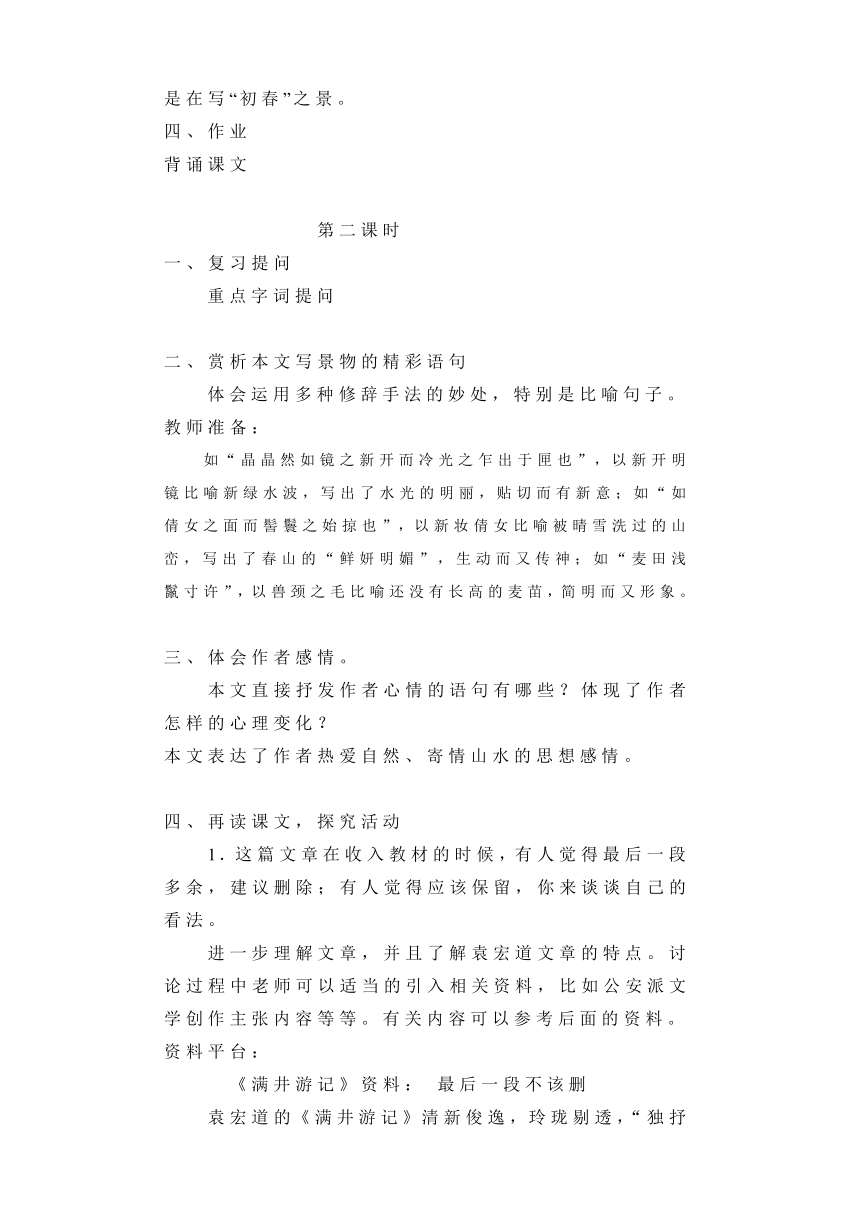

二、赏析本文写景物的精彩语句

体会运用多种修辞手法的妙处,特别是比喻句子。

教师准备:

如“晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也”,以新开明镜比喻新绿水波,写出了水光的明丽,贴切而有新意;如“如倩女之面而髻鬟之始掠也”,以新妆倩女比喻被晴雪洗过的山峦,写出了春山的“鲜妍明媚”,生动而又传神;如“麦田浅鬣寸许”,以兽颈之毛比喻还没有长高的麦苗,简明而又形象。

三、体会作者感情。

本文直接抒发作者心情的语句有哪些?体现了作者怎样的心理变化?

本文表达了作者热爱自然、寄情山水的思想感情。

四、再读课文,探究活动

1.这篇文章在收入教材的时候,有人觉得最后一段多余,建议删除;有人觉得应该保留,你来谈谈自己的看法。

进一步理解文章,并且了解袁宏道文章的特点。讨论过程中老师可以适当的引入相关资料,比如公安派文学创作主张内容等等。有关内容可以参考后面的资料。

资料平台:

《满井游记》资料: 最后一段不该删

袁宏道的《满井游记》清新俊逸,玲珑剔透,“独抒性灵,不拘格套”,汩汩地“从自己胸臆流出”,读之“令人夺魂”(《叙小修诗》)。原文有三段。第一段写燕地的气候特征和自己想出游而“不得”的心情。用“寒”“余寒”“冻风”“飞沙走砾”“局促”等词语,尽力烘染铺垫,欲扬先抑,为下文蓄势,为正文张本。第二段是全文重点,写游满井所见秀美的初春景色和游人的雅兴。先总写自己的行踪,继写郊外的景色;然后分写山、水、人、物。描摹十分细腻,用喻极为新奇。段末两句,语含哲理,总括正文,自然有致。

最后一段(即中学教材中被删去的一段),写游满井后的心情。原文如下:

夫能不以游堕事,而潇然于山石草木之间者,惟此官也。而此地适与余近,余之游将自此始,恶能无纪?己亥之二月也。

这一段文字,自有其佳妙之处,删去诚为可惜。理由如次:

第一,从思想内容上看。第一大句抒发了士大夫的闲适之情与官场失意之慨,略带自慰、自嘲、自傲之意。第二大句中的“余之游将自此始”,俨然是一庄重声明,表现了作者对“城居者”尘俗喧嚣生活的不满和对山石草木幽景的憧憬。这一段,看似闲笔,其实与上文有内在的联系。它回应了首段,并与之一道对第二段进行了烘染映衬,即突出了描摹满井初春的美景,正是为了寄情山水;而寄情山水,又是为了表达官场的不得志。如果最后也不点明主旨,那么单纯地写景又有多少意义呢?如果行文只到“城居者未之知也”为止,那么袁宏道独特的性灵和空灵飘逸的审美情趣又在何处呢?因此,文末两句不是蛇足,实有画龙点睛、升华主题之妙。

第二,从文章结构上看。这第三段紧承第二段末尾的“始知郊田之外未始无春,而城居者未之知也”的议论,并推进一层,再起波澜,由议景转到议政,从而呼应了第一段。而末段所展示的袁宏道的闲适、惬意的心情,恰好与首段的“局促”难耐形成鲜明的对照。一句话这首末二段烘染映衬中段,实有两宾夹一主,以宾衬主之妙。

第三,从作者其他散文的结尾看。袁宏道在《答李元善》中说:“文章新奇,无定格式,只要发人所不能发,句法、字法、调法一一从自己胸中流出,此真新奇也。”他身体力行,写文章无定格式,注意“发人所不能发”,只要有“新奇”动人的内容就行。如在《晚游六桥待月记》中,先概写西湖朝夕的“最盛”之景。接着描写梅与杏桃的“相次开发,尤为奇观”,从而渲染出一种特定的环境氛围,为写月景作了铺垫。再写“由断桥至苏堤一带”的游人,重在表现他们(她们)的庸俗低下,为下文抒写自己“待月”时高雅“浓媚”的自然情趣进行反衬。最后,在以上层层蓄势、铺垫映衬的基础上,正面描写“六桥待月”的美景,从而最好地展现出作者的“别是一种趣味”。到此,顺势发出两句议论“此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉!”以此收束全文,由感性认识上升到理性认识,耐人咀嚼,余韵无穷。又如他的《佛手岩至竹林寺记》其写法也极独特,主要不在记游庐山,而是铺写他多次梦游仙境的情状,对仙境、仙僧极尽赞美向往之笔,这就反衬出当时尘寰的污秽。文末,也是顺势议论,点明主旨:“噫余安知兹游之不为梦也!”这里,巧妙地把尘世与梦境合而为一,在扑朔迷离的状态中,让人们从作者梦境里尽情享受仙境的圣洁,自然也就厌恶现实的黑暗。《满井游记》末段的议论是如此,都是凸现主旨之所在。因此可以这样说,袁宏道的篇末点睛之笔,是他游记小品中“独抒性灵”的一种独特风格和表现艺术,是他“无定格式”中的“有定格式”,我们应让中学生从《满井游记》中了解了他的性灵全貌。

二度调整摘要;

西方侧重点放于对写景语句赏析。

教后反思:

西方感情理解,应结合作者文学主张,作者个人情况来理解,文无外乎反映人心吧。

主备:蔡君 辅备:八年级语文备课组

教学目标:

1.积累文言词语,体会作者用词之美

2.通过景物描写体会作者的感情。

3.学习的细致的观察生活和独特地发现生活。

教学重点

积累文言词语,体会景物描写的生动。

教学难点

体会作者的感情

教学方法:朗读、感悟、质疑法、讨论法

教学课时:二课时

第一课时

一、导入新课

1.春天,是万物复苏草长莺飞的季节。即使我们坐在教室内,仍能感受到春天的那种勃勃生机和无处不在的明媚阳光。现在就让我们跟随疏放不羁的江南才子袁宏道一起去领略北国之春的魅力。

2.学生说说课前所查阅的作者材料,教师补充解题。

二、自主合作,疏通字词

1.读课文(齐读,范读,跟读皆可)

2.找出不懂的字词句,先和同桌交流,如果还解决不了,稍后全班交流。

3.交流不懂的字词句。(形式:学生提出,学生解答,最后老师点评。)

4.老师提出重点字词,要求学生作答。(可以当堂提问,也可以出示幻灯片)

三、再读课文,品味妙点

1.本文写的是什么时候的景物?从哪些描写中可看出本文写的是“初春”的景色?

提示:可先让学生寻找所描写的景物,下表可参考。如果学生程度好,直接进行。

一、 城中余寒景象 燕地寒,花朝节后(地点、时间)

余寒犹厉 冻风时作

飞沙走石

二、 出游地点:满井

满井所见景物 景 春水之美

春山之美

杨柳之美

麦田之美

人 泉而茗者

罍而歌者

红装而蹇者

物 曝沙之鸟

呷浪之鳞

所感:郊田之外未始无春,而城居者未之知也

三、 记游原因,作者感受

(1)从时令看,写的是“花朝节后”的事。

(2)从气候状况看,冬寒犹在,“天稍和”,“高柳夹岸,土膏微润”,这说明春天刚降临人间。

(3)从所写景物特征来看,处处着眼写初春之景。写“冰皮”已解冻,照应了“天稍和”,又用一“始”字,呼应上文的“余寒犹厉”。写“波色”已明,但又不是通透贼亮,用一“乍”字,把初春之“波色”叙写得恰如其分。写“雪融”“洗山”,“洗山”之雪水乃“初晴”雪融之水。写“柳条”不是“万条垂下绿丝绦”的仲春之景,而是“将舒未舒”,一个“将”字,一个“未”字,初春之景不写而境界全出。因为是初春,因为“风力尚劲”,所以游人尚稀。就连设喻时,也牢牢扣住初春的特点。可以说,本文无一处不是在写“初春”之景。

四、作业

背诵课文

第二课时

一、复习提问

重点字词提问

二、赏析本文写景物的精彩语句

体会运用多种修辞手法的妙处,特别是比喻句子。

教师准备:

如“晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也”,以新开明镜比喻新绿水波,写出了水光的明丽,贴切而有新意;如“如倩女之面而髻鬟之始掠也”,以新妆倩女比喻被晴雪洗过的山峦,写出了春山的“鲜妍明媚”,生动而又传神;如“麦田浅鬣寸许”,以兽颈之毛比喻还没有长高的麦苗,简明而又形象。

三、体会作者感情。

本文直接抒发作者心情的语句有哪些?体现了作者怎样的心理变化?

本文表达了作者热爱自然、寄情山水的思想感情。

四、再读课文,探究活动

1.这篇文章在收入教材的时候,有人觉得最后一段多余,建议删除;有人觉得应该保留,你来谈谈自己的看法。

进一步理解文章,并且了解袁宏道文章的特点。讨论过程中老师可以适当的引入相关资料,比如公安派文学创作主张内容等等。有关内容可以参考后面的资料。

资料平台:

《满井游记》资料: 最后一段不该删

袁宏道的《满井游记》清新俊逸,玲珑剔透,“独抒性灵,不拘格套”,汩汩地“从自己胸臆流出”,读之“令人夺魂”(《叙小修诗》)。原文有三段。第一段写燕地的气候特征和自己想出游而“不得”的心情。用“寒”“余寒”“冻风”“飞沙走砾”“局促”等词语,尽力烘染铺垫,欲扬先抑,为下文蓄势,为正文张本。第二段是全文重点,写游满井所见秀美的初春景色和游人的雅兴。先总写自己的行踪,继写郊外的景色;然后分写山、水、人、物。描摹十分细腻,用喻极为新奇。段末两句,语含哲理,总括正文,自然有致。

最后一段(即中学教材中被删去的一段),写游满井后的心情。原文如下:

夫能不以游堕事,而潇然于山石草木之间者,惟此官也。而此地适与余近,余之游将自此始,恶能无纪?己亥之二月也。

这一段文字,自有其佳妙之处,删去诚为可惜。理由如次:

第一,从思想内容上看。第一大句抒发了士大夫的闲适之情与官场失意之慨,略带自慰、自嘲、自傲之意。第二大句中的“余之游将自此始”,俨然是一庄重声明,表现了作者对“城居者”尘俗喧嚣生活的不满和对山石草木幽景的憧憬。这一段,看似闲笔,其实与上文有内在的联系。它回应了首段,并与之一道对第二段进行了烘染映衬,即突出了描摹满井初春的美景,正是为了寄情山水;而寄情山水,又是为了表达官场的不得志。如果最后也不点明主旨,那么单纯地写景又有多少意义呢?如果行文只到“城居者未之知也”为止,那么袁宏道独特的性灵和空灵飘逸的审美情趣又在何处呢?因此,文末两句不是蛇足,实有画龙点睛、升华主题之妙。

第二,从文章结构上看。这第三段紧承第二段末尾的“始知郊田之外未始无春,而城居者未之知也”的议论,并推进一层,再起波澜,由议景转到议政,从而呼应了第一段。而末段所展示的袁宏道的闲适、惬意的心情,恰好与首段的“局促”难耐形成鲜明的对照。一句话这首末二段烘染映衬中段,实有两宾夹一主,以宾衬主之妙。

第三,从作者其他散文的结尾看。袁宏道在《答李元善》中说:“文章新奇,无定格式,只要发人所不能发,句法、字法、调法一一从自己胸中流出,此真新奇也。”他身体力行,写文章无定格式,注意“发人所不能发”,只要有“新奇”动人的内容就行。如在《晚游六桥待月记》中,先概写西湖朝夕的“最盛”之景。接着描写梅与杏桃的“相次开发,尤为奇观”,从而渲染出一种特定的环境氛围,为写月景作了铺垫。再写“由断桥至苏堤一带”的游人,重在表现他们(她们)的庸俗低下,为下文抒写自己“待月”时高雅“浓媚”的自然情趣进行反衬。最后,在以上层层蓄势、铺垫映衬的基础上,正面描写“六桥待月”的美景,从而最好地展现出作者的“别是一种趣味”。到此,顺势发出两句议论“此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉!”以此收束全文,由感性认识上升到理性认识,耐人咀嚼,余韵无穷。又如他的《佛手岩至竹林寺记》其写法也极独特,主要不在记游庐山,而是铺写他多次梦游仙境的情状,对仙境、仙僧极尽赞美向往之笔,这就反衬出当时尘寰的污秽。文末,也是顺势议论,点明主旨:“噫余安知兹游之不为梦也!”这里,巧妙地把尘世与梦境合而为一,在扑朔迷离的状态中,让人们从作者梦境里尽情享受仙境的圣洁,自然也就厌恶现实的黑暗。《满井游记》末段的议论是如此,都是凸现主旨之所在。因此可以这样说,袁宏道的篇末点睛之笔,是他游记小品中“独抒性灵”的一种独特风格和表现艺术,是他“无定格式”中的“有定格式”,我们应让中学生从《满井游记》中了解了他的性灵全貌。

二度调整摘要;

西方侧重点放于对写景语句赏析。

教后反思:

西方感情理解,应结合作者文学主张,作者个人情况来理解,文无外乎反映人心吧。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》