10 竹节人教案

图片预览

文档简介

第三单元导读

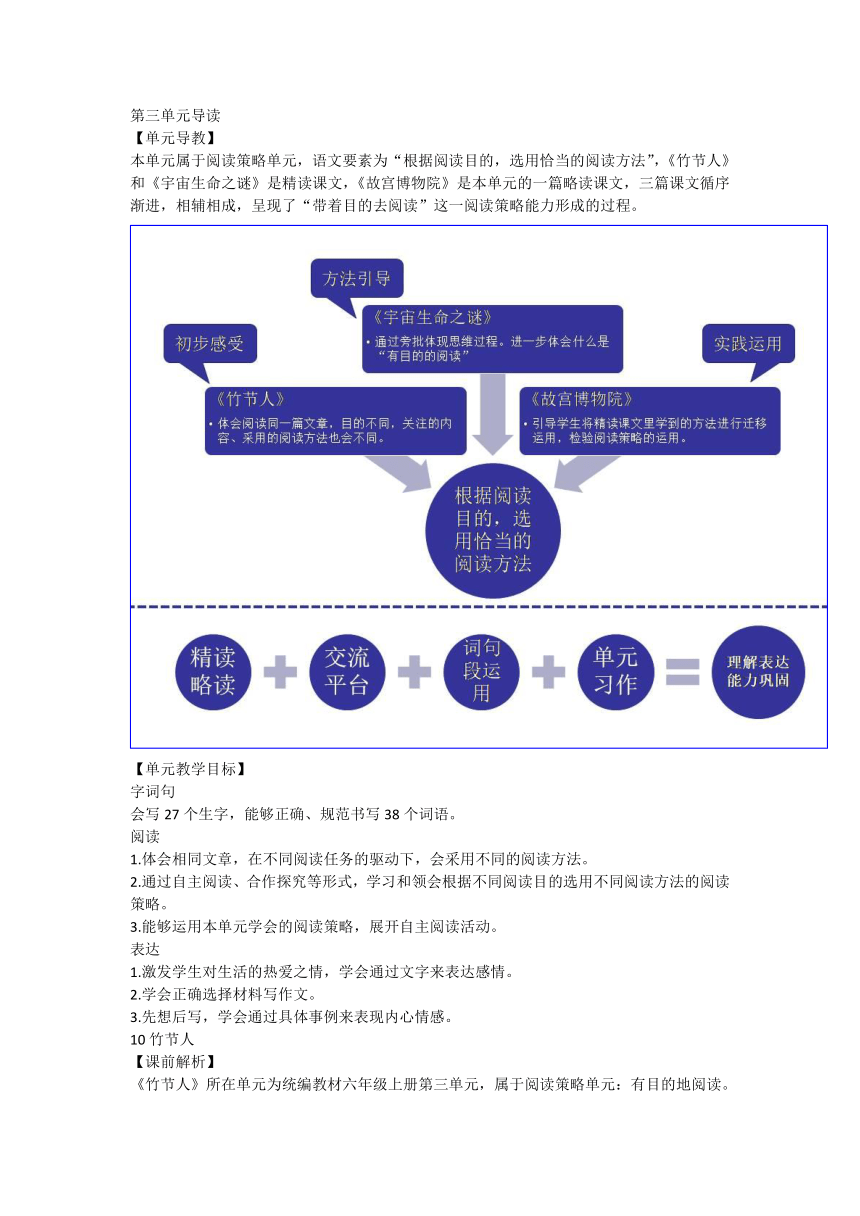

【单元导教】

本单元属于阅读策略单元,语文要素为“根据阅读目的,选用恰当的阅读方法”,《竹节人》和《宇宙生命之谜》是精读课文,《故宫博物院》是本单元的一篇略读课文,三篇课文循序渐进,相辅相成,呈现了“带着目的去阅读”这一阅读策略能力形成的过程。

【单元教学目标】

字词句

会写27个生字,能够正确、规范书写38个词语。

阅读

1.体会相同文章,在不同阅读任务的驱动下,会采用不同的阅读方法。

2.通过自主阅读、合作探究等形式,学习和领会根据不同阅读目的选用不同阅读方法的阅读策略。

3.能够运用本单元学会的阅读策略,展开自主阅读活动。

表达

1.激发学生对生活的热爱之情,学会通过文字来表达感情。

2.学会正确选择材料写作文。

3.先想后写,学会通过具体事例来表现内心情感。

10竹节人

【课前解析】

《竹节人》所在单元为统编教材六年级上册第三单元,属于阅读策略单元:有目的地阅读。这是教材编写上的历史性突破,承袭了前面“预测”“提问”“提高阅读速度”这三个阅读策略单元。

关注课文表达情感的方法

《竹节人》是一篇散文,共29个自然段,以回忆性的文笔通过对“做竹节人,斗竹节人”的过程与感受描写,表达了对童年生活的回忆与眷恋。特别是通过孩童眼睛描述了老师也加入斗竹节人这一童年趣事,将斗竹节人的乐与趣推向了高潮,让读者欲罢不能,进而产生强烈的继承情感与动手制作的冲动,有效体现出“通过事物表达自己真实情感”这一要素。

关注词语运用

作者精心布局了搏斗竹节人的几个有趣情景的顺序,用“有趣”的语言使语言的形式与情感表达高度统一。作者的叙述语言随着搏斗的升级而热度递增。开始斗竹节人的时候,虽然也在抒情但还是有所节制,比如“不知疲倦”,“神气”等,紧接着到了“大呼胜利”,流露出童心未泯的真性情。

关注阅读策略

作为阅读策略单元“有目的地阅读”,《竹节人》在课前导读中直接给了三个阅读任务,分别为“写玩具制作指南,教别人玩这种玩具。”“体会传统玩具给人们带来的乐趣。”“讲一个有关老师的故事。”引导学生根据不同的阅读目的关注内容,选用恰当的阅读方法。可通过单元导语,课前任务,课文内容,课后习题整体组合,前后联系,逐步呈现“有目的地阅读”这一主题,在不知不觉中提升学生语文素养,让学生的阅读和表达双线并进。

【教学目标】

1.会写“凛、棍”等15个字,会写“威风凛凛、疙瘩”等17个词语。

2.能根据不同的阅读任务,快速读课文,找到相关内容,再仔细阅读,达到阅读目的。

【教学重、难点】

能根据不同的阅读任务,快速读课文,找到相关内容,再仔细阅读,达到阅读目的。

【课前准备】

多媒体课件。

【课时安排】

2课时

第一课时

【教学目标】

1.会写“凛、棍”等15个字,会写“威风凛凛、疙瘩”等17个词语。

2.厘清课文的主要内容,明确学习任务。

3.有感情地朗读课文,了解竹节人的制作方法及玩法。

【教学过程】

一、情境导入,揭示课题(出示课件3)

1.教师播放竹节人打斗的视频,请同学们欣赏。

2.师生交流从竹节人打斗视频中体会到的乐趣。

3.揭示课题《竹节人》,板书课题:竹节人,学生齐读课题。

(设计意图:以有趣的竹节人打斗视频导入新课,让学生直观了解什么是竹节人以及什么是斗竹节人,激发学生学习课文的兴趣。)

二、初读课文,学习字词,明确主要内容

1.初读课文

(出示课件4)教师提出要求:快速默读课文,读准字音,读通句子。

2.学习字词

(1)(出示课件5)出示词语:风靡 豁开 叉腿 卡住 疙瘩 疲倦 冰棍 跺脚 橡皮 沮丧 抽屉 一绺 俨然 盔甲 金箍棒 偃月刀 窦尔敦

①指名读词语,同学间相互纠正字音。

②了解窦尔敦(出示课件6)

窦尔敦,河北省献县人,原名窦开山。他出身贫苦,其父窦志忠系明朝末年农民起义军李自成部下的将领。为清代侠义公案小说《施公案全传》和《彭公案》、京剧《盗御马》和《连环套》中的豪侠。

(2)(出示课件7)出示词语:威风凛凛 呆头呆脑 技高一筹 大步流星 暴露无遗 忘乎所以 心满意足 剑拔弩张 咋咋呼呼 虎视眈眈 鏖战犹酣 别出心裁

指名读词语,同学间相互纠正字音。明确别出心裁的意思是独创一格,与众不同。

(3)(出示课件8)学生明确本课要求会写的生字,教师引导学生关注容易写错的字,让学生相互提醒容易写错的部件和笔画。

(出示课件9)重点指导“跺”字的书写:足字旁的最后一提和“朵”的横画、撇画,要互相穿插,字才显得紧凑。

(出示课件10)重点指导“颓”字的书写:左半部分“秃”字最后一笔要变为横折提,避让右半部分的“页”。

(出示课件11)重点指导“裁”字的书写:左下角是“衣”,要写得小一点儿,最后一笔变为点。

3.明确主要内容

(出示课件12)教师提出问题:这篇课文主要写了哪些内容?

预设:课文主要写了做竹节人、玩竹节人和没收竹节人。

教师板书:竹节人 玩竹节人 没收竹节人

三、明确学习任务及方法

(出示课件13)教师提出问题:阅读目的不同,关注的内容、采取的阅读方法也有所不同,本课给我们布置了哪些阅读任务?

预设1:写玩具制作指南,并教别人玩这种玩具。

预设2:体会传统玩具给人们带来的乐趣。

预设3:讲一个有关老师的故事。

教师提示方法:带着任务读课文,要一边读一边想:这一段与我要完成的任务有没有关系?如果没有,那就不用特别关注了;如果有,下一步则要仔细阅读。

四、完成任务1

(出示课件14)写玩具制作指南,并教别人玩这种玩具。

1.明确任务内容

教师引导学生明确:写玩具制作指南要知道材料、工具及制作步骤;教别人玩这种玩具要知道玩这种玩具的动作及具体玩法。

2.找到相关段落(出示课件15)

(1)教师提出要求:快速读课文,找出描写竹节人制作和玩法的相关段落,作上记号吧!

(2)学生快速读课文并标记相关段落。

(3)汇报交流

预设1:第3自然段写的是制作竹节人。

预设2:第8—19自然段写的是竹节人的玩法。

3.编写竹节人制作指南(出示课件16)

(1)教师提出要求:仔细阅读第3自然段,填写下表。

(2)学生仔细阅读第3自然段,并填写表格。

(3)汇报交流,完成表格填写。

(设计意图:运用表格的形式呈现竹节人的制作方法,让竹节人的制作步骤更加清晰、直观。)

4.明确竹节人的玩法(出示课件17)

(1)教师提出要求:仔细阅读第8—19自然段,圈画关键词,补全竹节人的玩法。

(2)学生自主阅读第8—19自然段,并补全竹节人的玩法。

(3)汇报交流,补全竹节人的玩法。

(4)①教师提出问题:你能借助上面的图示教别人玩这种玩具吗?

②学生根据总结玩法尝试教身边的同学玩竹节人。

五、课堂演练,课堂小结,课后作业

1.课堂演练(出示课件18、19)

2.课堂小结(出示课件20)

根据自己的阅读目的,找到对应的内容,采用合适的方法进行阅读,这就是“有目的地阅读”。下节课我们继续围绕另外两个任务进行“有目的地阅读”。

3.课后作业(出示课件21)

(1)对家人或朋友讲一讲竹节人的做法和玩法。

(2)尝试动手制作竹节人。

第二课时

【教学目标】

1.体会传统玩具给人们带来的乐趣。

2.能够讲一个关于老师的故事。

【教学过程】

一、回顾导入(出示课件23)

上节课我们围绕第一个阅读任务,采用合适的方法阅读了《竹节人》。这节课我们继续围绕剩下的两个任务来读这篇文章。

二、完成任务2

(出示课件24)体会传统玩具给人们带来的乐趣。

1.(1)教师提出自主学习要求:细读相关段落,体会传统玩具给人们带来的乐趣。想一想,“乐趣”表现在哪些方面?

(2)学生自读课文,找出相关段落并进行总结。

(3)汇报交流(出示课件25)

预设1:第3、4自然段写了制作之乐。

预设2:第8—23自然段写了玩耍之乐。

2.感受制作之乐(出示课件26)

教师出示第3、4自然段内容,学生感受制作竹节人的乐趣。

预设:“那一段时间,妈妈怪我总是把毛笔弄丢,而校门口卖毛笔的老头则生意特别好”,这句话说明竹节人对“我们”有着无穷的吸引力,让我感受到制作竹节人充满乐趣。

3.感受玩耍之乐

(1)(出示课件27)教师提出要求:你从玩竹节人中体会到哪些乐趣呢?和同学交流一下吧。

(2)小组交流竹节人的玩耍之乐,教师巡视指导。

(3)汇报交流

①斗竹节人的乐趣(出示课件28)

预设:通过 “壮士模样”“威风凛凛”“脖子老粗”“浑身疙瘩肉”“没头没脑地对打着,不知疲倦,也永不会倒下”“呆头呆脑”“挺着肚子净挨揍”等语句,可以感受到“我们”的快乐与投入,这是斗竹节人的乐趣。

②装饰竹节人、给竹节人取名号的乐趣(出示课件29)

预设1:手上系上一根冰棍棒,称“齐天小圣”。

预设2:两根针织机上废弃的钩针,装在竹节人手上就是“金钩大王”。

预设3:用铅皮剪一把偃月刀,用铁丝系一绺红丝线做一柄长矛,给那竹节人装上,再挖空心思取一个更威风、更吓人、叫得更响的名号。

预设4:给竹节人黏上一个橡皮雕成的脑袋,做一套纸盔甲。

③围观斗竹节人的乐趣(出示课件30)

预设:从“一圈黑脑袋”“跺脚拍手”“咋咋呼呼”“入了迷”“伸”“探”等词语,可以看出“我们”对斗竹节人的喜爱和关注,这些都是侧面描写。

教师总结:无论是制作还是玩耍,竹节人都让我们的生活充满乐趣。

教师板书:充满乐趣

三、完成任务3

(出示课件31)讲一个有关老师的故事。

1.明确故事的起因、经过和结果

(1)①教师引导学生明确要讲好一个故事要明确起因、经过和结果。

②教师提出要求:默读课文第20—29自然段,圈画出关键词,说说故事的起因、经过和结果分别是什么。

(2)学生默读课文并圈画相关内容。

(3)汇报交流(出示课件32)

预设1:第20—22自然段是故事的起因,讲的是课上贪玩竹节人被没收。

预设2:第23—27自然段是故事的经过,讲的是意外发现老师也爱玩竹节人。

预设3:第28、29自然段是故事的结果,讲的是“我们”两手空空悄然离开。

2.感受文中的神态描写

(1)(出示课件33)教师提出要求:再次默读课文第20—29自然段,画出描写老师和“我们”神情的词语。

(2)学生默读课文并圈画相关内容。

(3)汇报交流(出示课件34)

预设1:描写老师神态的词语有“怒气冲冲”“全神贯注”“忘乎所以”,通过这些词语可以看出老师的心情是由生气到开心的。

预设2:描写“我们”神态的词语有“沮丧”“悻悻然”“相视一笑”“心满意足”,通过这些词语可以看出“我们”的心情是由沮丧到惊喜,最后变得释然。

3.尝试讲一讲这个故事(出示课件35)

教师提出要求:根据故事的起因、经过、结果讲一讲这个故事吧。

预设:“我们”上课贪玩竹节人,老师非常生气,没收了我们的竹节人,“我们”很沮丧。下课后,“我们”希望能在老师的窗外找到竹节人,却意外发现老师也爱玩竹节人,这让“我们”感到十分惊喜,虽说最后两手空空悄然离开,但是“我们”的心情已经释然了。

四、总结阅读方法

1.(出示课件36)教师提出问题:我们今天根据不同的阅读目的,分别重点阅读了哪些内容?用到了哪些阅读方法?

(出示课件37)预设1:为完成“写玩具制作指南,并教别人玩这种玩具”这个任务,可以先快速读全文,找到相关内容,再仔细读。

预设2:“体会传统玩具给人们带来的乐趣”,读的时候要特别注意文章中写“我们”投入地做玩具、玩玩具的部分……

预设3:为完成“讲一个有关老师的故事”这个任务,我主要关注了老师没收玩具、玩玩具的内容,重点梳理了故事的起因、经过、结果。

五、主题概括,拓展延伸

1.主题概括(出示课件39)

这篇文章回忆了作者童年时代做竹节人、玩竹节人以及老师没收竹节人却也自己偷偷 玩竹节人的情景,表现了童年游戏的乐趣,表达了儿童的喜悦与满足,同时也写出了老师童心未泯的一面,抒发了对老师的亲近与理解,字里行间流露出简易的儿时玩具带来的心灵快乐。

2.拓展延伸(出示课件40、41)

滚铁环

那天活动课,老师给我们拿来了“滚铁环”的器材——铁环、铁钩。大家看到器材拿来了,一窝蜂似的朝那里涌去,争先恐后地抢着。我好不容易抢到了器材,挤出人群,跑到一边津津有味地玩了起来。

我右手握住铁钩,左手将铁环放在地上向前一滚。铁环还没等我把它钩住,就像个懒虫似的扭了几下便倒在地上了。

看来是力气用得太小,我暗自思忖。这回我把铁环使劲儿向前一推,它立刻快速向前滚去,可还没等我回过神来,铁环不知跑到哪儿去了……

我再次滚动铁环,这次铁钩总算能跟上铁环了,可是我没跑几步,只听“砰”的一声,我的铁环跟另一个同学的撞在一块儿了,顿时,我像泄了气的皮球。唉,这么难侍候的家伙不玩也罢。

同学们,看来,要想征服手中的玩具,就得对它的习性了如指掌,和它默契配合,还必须和它建立起深厚的“感情”。

六、课堂演练,课后作业

1.课堂演练(出示课件42、43)

2.课后作业(出示课件44)

(1)带着自己的阅读目的再读《竹节人》。

(2)小练笔:写一写你喜欢的玩具给你带来的乐趣吧。

【板书设计】

【教学反思】

《竹节人》所在单元为统编教材六年级上册第三单元,属于阅读策略单元:有目的地阅读。这是教材编写上的历史性突破,承袭了前面“预测”“提问”“提高阅读速度”这三个阅读策略单元。单元导语是著名作家杨绛的一则名言:读书好比串门儿——隐身的串门儿。强调了读书要有一定的目的,由浅入深,慢慢琢磨,必能达到一定的造诣。我在教学过程中根据课文内容呈现的三个阅读任务:“写玩具制作指南,教别人玩这种玩具”;“体会传统玩具给人们带来的乐趣”;“讲一个有关老师的故事”,引导学生根据不同的阅读目的关注内容,选用恰当的阅读方法。这三个阅读任务由物到情,情中见人,浑然成为一个整体,无时无刻不体现着 “根据不同的阅读目的,选用恰当的阅读方法”的语文要素。由于这篇课文内容通俗易懂,所写内容充满童趣,贴近学生生活,孩子们很容易理解。通过解决以上三个问题,孩子们不但掌握了阅读的方法,同时,对课文内容有所理解,所以,课堂学习效果很好。

【单元导教】

本单元属于阅读策略单元,语文要素为“根据阅读目的,选用恰当的阅读方法”,《竹节人》和《宇宙生命之谜》是精读课文,《故宫博物院》是本单元的一篇略读课文,三篇课文循序渐进,相辅相成,呈现了“带着目的去阅读”这一阅读策略能力形成的过程。

【单元教学目标】

字词句

会写27个生字,能够正确、规范书写38个词语。

阅读

1.体会相同文章,在不同阅读任务的驱动下,会采用不同的阅读方法。

2.通过自主阅读、合作探究等形式,学习和领会根据不同阅读目的选用不同阅读方法的阅读策略。

3.能够运用本单元学会的阅读策略,展开自主阅读活动。

表达

1.激发学生对生活的热爱之情,学会通过文字来表达感情。

2.学会正确选择材料写作文。

3.先想后写,学会通过具体事例来表现内心情感。

10竹节人

【课前解析】

《竹节人》所在单元为统编教材六年级上册第三单元,属于阅读策略单元:有目的地阅读。这是教材编写上的历史性突破,承袭了前面“预测”“提问”“提高阅读速度”这三个阅读策略单元。

关注课文表达情感的方法

《竹节人》是一篇散文,共29个自然段,以回忆性的文笔通过对“做竹节人,斗竹节人”的过程与感受描写,表达了对童年生活的回忆与眷恋。特别是通过孩童眼睛描述了老师也加入斗竹节人这一童年趣事,将斗竹节人的乐与趣推向了高潮,让读者欲罢不能,进而产生强烈的继承情感与动手制作的冲动,有效体现出“通过事物表达自己真实情感”这一要素。

关注词语运用

作者精心布局了搏斗竹节人的几个有趣情景的顺序,用“有趣”的语言使语言的形式与情感表达高度统一。作者的叙述语言随着搏斗的升级而热度递增。开始斗竹节人的时候,虽然也在抒情但还是有所节制,比如“不知疲倦”,“神气”等,紧接着到了“大呼胜利”,流露出童心未泯的真性情。

关注阅读策略

作为阅读策略单元“有目的地阅读”,《竹节人》在课前导读中直接给了三个阅读任务,分别为“写玩具制作指南,教别人玩这种玩具。”“体会传统玩具给人们带来的乐趣。”“讲一个有关老师的故事。”引导学生根据不同的阅读目的关注内容,选用恰当的阅读方法。可通过单元导语,课前任务,课文内容,课后习题整体组合,前后联系,逐步呈现“有目的地阅读”这一主题,在不知不觉中提升学生语文素养,让学生的阅读和表达双线并进。

【教学目标】

1.会写“凛、棍”等15个字,会写“威风凛凛、疙瘩”等17个词语。

2.能根据不同的阅读任务,快速读课文,找到相关内容,再仔细阅读,达到阅读目的。

【教学重、难点】

能根据不同的阅读任务,快速读课文,找到相关内容,再仔细阅读,达到阅读目的。

【课前准备】

多媒体课件。

【课时安排】

2课时

第一课时

【教学目标】

1.会写“凛、棍”等15个字,会写“威风凛凛、疙瘩”等17个词语。

2.厘清课文的主要内容,明确学习任务。

3.有感情地朗读课文,了解竹节人的制作方法及玩法。

【教学过程】

一、情境导入,揭示课题(出示课件3)

1.教师播放竹节人打斗的视频,请同学们欣赏。

2.师生交流从竹节人打斗视频中体会到的乐趣。

3.揭示课题《竹节人》,板书课题:竹节人,学生齐读课题。

(设计意图:以有趣的竹节人打斗视频导入新课,让学生直观了解什么是竹节人以及什么是斗竹节人,激发学生学习课文的兴趣。)

二、初读课文,学习字词,明确主要内容

1.初读课文

(出示课件4)教师提出要求:快速默读课文,读准字音,读通句子。

2.学习字词

(1)(出示课件5)出示词语:风靡 豁开 叉腿 卡住 疙瘩 疲倦 冰棍 跺脚 橡皮 沮丧 抽屉 一绺 俨然 盔甲 金箍棒 偃月刀 窦尔敦

①指名读词语,同学间相互纠正字音。

②了解窦尔敦(出示课件6)

窦尔敦,河北省献县人,原名窦开山。他出身贫苦,其父窦志忠系明朝末年农民起义军李自成部下的将领。为清代侠义公案小说《施公案全传》和《彭公案》、京剧《盗御马》和《连环套》中的豪侠。

(2)(出示课件7)出示词语:威风凛凛 呆头呆脑 技高一筹 大步流星 暴露无遗 忘乎所以 心满意足 剑拔弩张 咋咋呼呼 虎视眈眈 鏖战犹酣 别出心裁

指名读词语,同学间相互纠正字音。明确别出心裁的意思是独创一格,与众不同。

(3)(出示课件8)学生明确本课要求会写的生字,教师引导学生关注容易写错的字,让学生相互提醒容易写错的部件和笔画。

(出示课件9)重点指导“跺”字的书写:足字旁的最后一提和“朵”的横画、撇画,要互相穿插,字才显得紧凑。

(出示课件10)重点指导“颓”字的书写:左半部分“秃”字最后一笔要变为横折提,避让右半部分的“页”。

(出示课件11)重点指导“裁”字的书写:左下角是“衣”,要写得小一点儿,最后一笔变为点。

3.明确主要内容

(出示课件12)教师提出问题:这篇课文主要写了哪些内容?

预设:课文主要写了做竹节人、玩竹节人和没收竹节人。

教师板书:竹节人 玩竹节人 没收竹节人

三、明确学习任务及方法

(出示课件13)教师提出问题:阅读目的不同,关注的内容、采取的阅读方法也有所不同,本课给我们布置了哪些阅读任务?

预设1:写玩具制作指南,并教别人玩这种玩具。

预设2:体会传统玩具给人们带来的乐趣。

预设3:讲一个有关老师的故事。

教师提示方法:带着任务读课文,要一边读一边想:这一段与我要完成的任务有没有关系?如果没有,那就不用特别关注了;如果有,下一步则要仔细阅读。

四、完成任务1

(出示课件14)写玩具制作指南,并教别人玩这种玩具。

1.明确任务内容

教师引导学生明确:写玩具制作指南要知道材料、工具及制作步骤;教别人玩这种玩具要知道玩这种玩具的动作及具体玩法。

2.找到相关段落(出示课件15)

(1)教师提出要求:快速读课文,找出描写竹节人制作和玩法的相关段落,作上记号吧!

(2)学生快速读课文并标记相关段落。

(3)汇报交流

预设1:第3自然段写的是制作竹节人。

预设2:第8—19自然段写的是竹节人的玩法。

3.编写竹节人制作指南(出示课件16)

(1)教师提出要求:仔细阅读第3自然段,填写下表。

(2)学生仔细阅读第3自然段,并填写表格。

(3)汇报交流,完成表格填写。

(设计意图:运用表格的形式呈现竹节人的制作方法,让竹节人的制作步骤更加清晰、直观。)

4.明确竹节人的玩法(出示课件17)

(1)教师提出要求:仔细阅读第8—19自然段,圈画关键词,补全竹节人的玩法。

(2)学生自主阅读第8—19自然段,并补全竹节人的玩法。

(3)汇报交流,补全竹节人的玩法。

(4)①教师提出问题:你能借助上面的图示教别人玩这种玩具吗?

②学生根据总结玩法尝试教身边的同学玩竹节人。

五、课堂演练,课堂小结,课后作业

1.课堂演练(出示课件18、19)

2.课堂小结(出示课件20)

根据自己的阅读目的,找到对应的内容,采用合适的方法进行阅读,这就是“有目的地阅读”。下节课我们继续围绕另外两个任务进行“有目的地阅读”。

3.课后作业(出示课件21)

(1)对家人或朋友讲一讲竹节人的做法和玩法。

(2)尝试动手制作竹节人。

第二课时

【教学目标】

1.体会传统玩具给人们带来的乐趣。

2.能够讲一个关于老师的故事。

【教学过程】

一、回顾导入(出示课件23)

上节课我们围绕第一个阅读任务,采用合适的方法阅读了《竹节人》。这节课我们继续围绕剩下的两个任务来读这篇文章。

二、完成任务2

(出示课件24)体会传统玩具给人们带来的乐趣。

1.(1)教师提出自主学习要求:细读相关段落,体会传统玩具给人们带来的乐趣。想一想,“乐趣”表现在哪些方面?

(2)学生自读课文,找出相关段落并进行总结。

(3)汇报交流(出示课件25)

预设1:第3、4自然段写了制作之乐。

预设2:第8—23自然段写了玩耍之乐。

2.感受制作之乐(出示课件26)

教师出示第3、4自然段内容,学生感受制作竹节人的乐趣。

预设:“那一段时间,妈妈怪我总是把毛笔弄丢,而校门口卖毛笔的老头则生意特别好”,这句话说明竹节人对“我们”有着无穷的吸引力,让我感受到制作竹节人充满乐趣。

3.感受玩耍之乐

(1)(出示课件27)教师提出要求:你从玩竹节人中体会到哪些乐趣呢?和同学交流一下吧。

(2)小组交流竹节人的玩耍之乐,教师巡视指导。

(3)汇报交流

①斗竹节人的乐趣(出示课件28)

预设:通过 “壮士模样”“威风凛凛”“脖子老粗”“浑身疙瘩肉”“没头没脑地对打着,不知疲倦,也永不会倒下”“呆头呆脑”“挺着肚子净挨揍”等语句,可以感受到“我们”的快乐与投入,这是斗竹节人的乐趣。

②装饰竹节人、给竹节人取名号的乐趣(出示课件29)

预设1:手上系上一根冰棍棒,称“齐天小圣”。

预设2:两根针织机上废弃的钩针,装在竹节人手上就是“金钩大王”。

预设3:用铅皮剪一把偃月刀,用铁丝系一绺红丝线做一柄长矛,给那竹节人装上,再挖空心思取一个更威风、更吓人、叫得更响的名号。

预设4:给竹节人黏上一个橡皮雕成的脑袋,做一套纸盔甲。

③围观斗竹节人的乐趣(出示课件30)

预设:从“一圈黑脑袋”“跺脚拍手”“咋咋呼呼”“入了迷”“伸”“探”等词语,可以看出“我们”对斗竹节人的喜爱和关注,这些都是侧面描写。

教师总结:无论是制作还是玩耍,竹节人都让我们的生活充满乐趣。

教师板书:充满乐趣

三、完成任务3

(出示课件31)讲一个有关老师的故事。

1.明确故事的起因、经过和结果

(1)①教师引导学生明确要讲好一个故事要明确起因、经过和结果。

②教师提出要求:默读课文第20—29自然段,圈画出关键词,说说故事的起因、经过和结果分别是什么。

(2)学生默读课文并圈画相关内容。

(3)汇报交流(出示课件32)

预设1:第20—22自然段是故事的起因,讲的是课上贪玩竹节人被没收。

预设2:第23—27自然段是故事的经过,讲的是意外发现老师也爱玩竹节人。

预设3:第28、29自然段是故事的结果,讲的是“我们”两手空空悄然离开。

2.感受文中的神态描写

(1)(出示课件33)教师提出要求:再次默读课文第20—29自然段,画出描写老师和“我们”神情的词语。

(2)学生默读课文并圈画相关内容。

(3)汇报交流(出示课件34)

预设1:描写老师神态的词语有“怒气冲冲”“全神贯注”“忘乎所以”,通过这些词语可以看出老师的心情是由生气到开心的。

预设2:描写“我们”神态的词语有“沮丧”“悻悻然”“相视一笑”“心满意足”,通过这些词语可以看出“我们”的心情是由沮丧到惊喜,最后变得释然。

3.尝试讲一讲这个故事(出示课件35)

教师提出要求:根据故事的起因、经过、结果讲一讲这个故事吧。

预设:“我们”上课贪玩竹节人,老师非常生气,没收了我们的竹节人,“我们”很沮丧。下课后,“我们”希望能在老师的窗外找到竹节人,却意外发现老师也爱玩竹节人,这让“我们”感到十分惊喜,虽说最后两手空空悄然离开,但是“我们”的心情已经释然了。

四、总结阅读方法

1.(出示课件36)教师提出问题:我们今天根据不同的阅读目的,分别重点阅读了哪些内容?用到了哪些阅读方法?

(出示课件37)预设1:为完成“写玩具制作指南,并教别人玩这种玩具”这个任务,可以先快速读全文,找到相关内容,再仔细读。

预设2:“体会传统玩具给人们带来的乐趣”,读的时候要特别注意文章中写“我们”投入地做玩具、玩玩具的部分……

预设3:为完成“讲一个有关老师的故事”这个任务,我主要关注了老师没收玩具、玩玩具的内容,重点梳理了故事的起因、经过、结果。

五、主题概括,拓展延伸

1.主题概括(出示课件39)

这篇文章回忆了作者童年时代做竹节人、玩竹节人以及老师没收竹节人却也自己偷偷 玩竹节人的情景,表现了童年游戏的乐趣,表达了儿童的喜悦与满足,同时也写出了老师童心未泯的一面,抒发了对老师的亲近与理解,字里行间流露出简易的儿时玩具带来的心灵快乐。

2.拓展延伸(出示课件40、41)

滚铁环

那天活动课,老师给我们拿来了“滚铁环”的器材——铁环、铁钩。大家看到器材拿来了,一窝蜂似的朝那里涌去,争先恐后地抢着。我好不容易抢到了器材,挤出人群,跑到一边津津有味地玩了起来。

我右手握住铁钩,左手将铁环放在地上向前一滚。铁环还没等我把它钩住,就像个懒虫似的扭了几下便倒在地上了。

看来是力气用得太小,我暗自思忖。这回我把铁环使劲儿向前一推,它立刻快速向前滚去,可还没等我回过神来,铁环不知跑到哪儿去了……

我再次滚动铁环,这次铁钩总算能跟上铁环了,可是我没跑几步,只听“砰”的一声,我的铁环跟另一个同学的撞在一块儿了,顿时,我像泄了气的皮球。唉,这么难侍候的家伙不玩也罢。

同学们,看来,要想征服手中的玩具,就得对它的习性了如指掌,和它默契配合,还必须和它建立起深厚的“感情”。

六、课堂演练,课后作业

1.课堂演练(出示课件42、43)

2.课后作业(出示课件44)

(1)带着自己的阅读目的再读《竹节人》。

(2)小练笔:写一写你喜欢的玩具给你带来的乐趣吧。

【板书设计】

【教学反思】

《竹节人》所在单元为统编教材六年级上册第三单元,属于阅读策略单元:有目的地阅读。这是教材编写上的历史性突破,承袭了前面“预测”“提问”“提高阅读速度”这三个阅读策略单元。单元导语是著名作家杨绛的一则名言:读书好比串门儿——隐身的串门儿。强调了读书要有一定的目的,由浅入深,慢慢琢磨,必能达到一定的造诣。我在教学过程中根据课文内容呈现的三个阅读任务:“写玩具制作指南,教别人玩这种玩具”;“体会传统玩具给人们带来的乐趣”;“讲一个有关老师的故事”,引导学生根据不同的阅读目的关注内容,选用恰当的阅读方法。这三个阅读任务由物到情,情中见人,浑然成为一个整体,无时无刻不体现着 “根据不同的阅读目的,选用恰当的阅读方法”的语文要素。由于这篇课文内容通俗易懂,所写内容充满童趣,贴近学生生活,孩子们很容易理解。通过解决以上三个问题,孩子们不但掌握了阅读的方法,同时,对课文内容有所理解,所以,课堂学习效果很好。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地