第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(15张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(15张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-23 17:05:14 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

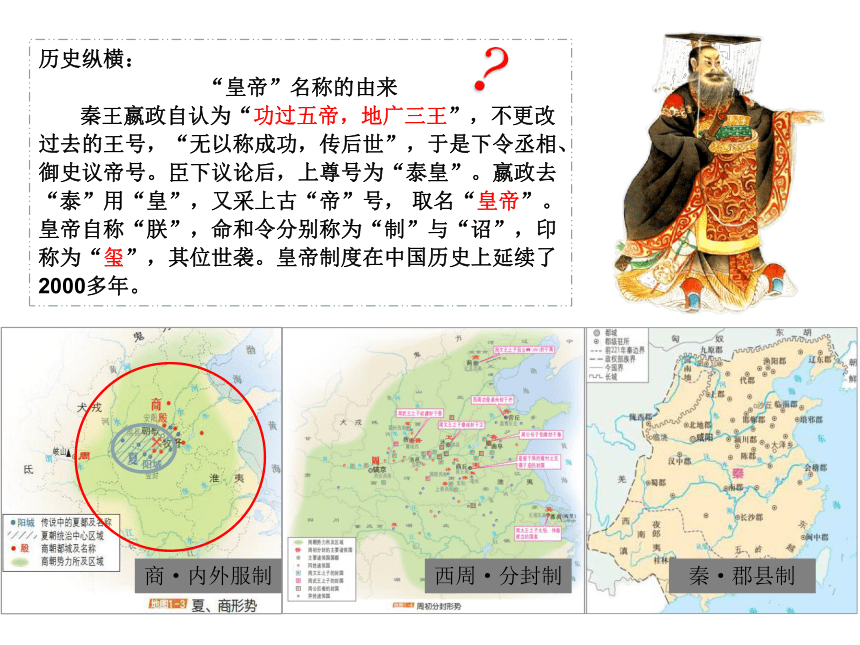

历史纵横:

“皇帝”名称的由来

秦王嬴政自认为“功过五帝,地广三王”,不更改过去的王号,“无以称成功,传后世”,于是下令丞相、御史议帝号。臣下议论后,上尊号为“泰皇”。嬴政去“泰”用“皇”,又采上古“帝”号, 取名“皇帝”。皇帝自称“朕”,命和令分别称为“制”与“诏”,印称为“玺”,其位世袭。皇帝制度在中国历史上延续了2000多年。

?

商·内外服制

西周·分封制

秦·郡县制

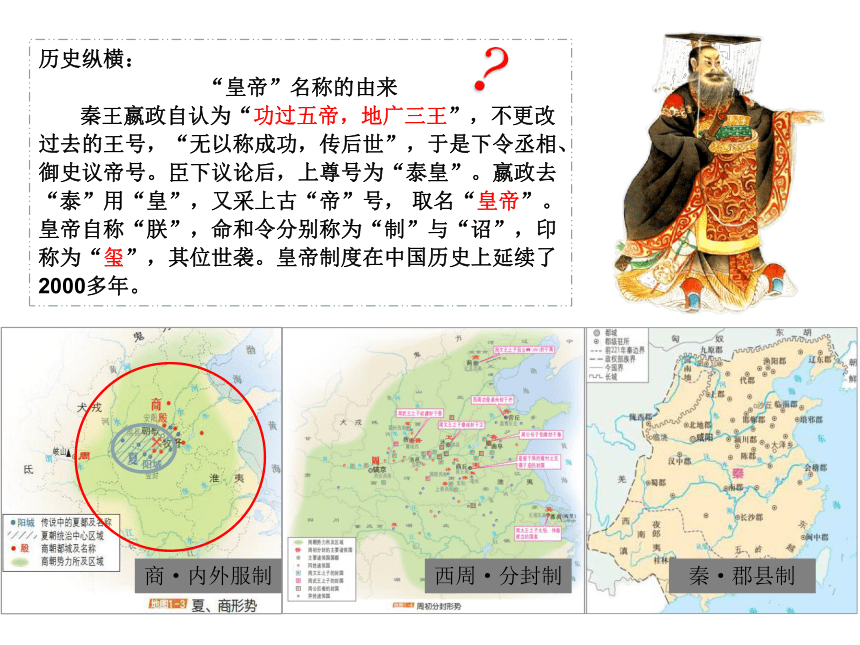

选择性必修一第一单元

中国古代政治制度的形成与发展

第1课

水平1-2学习目标

能够叙述夏商西周主要政治制度,秦朝中央集权制度的主要内容;

能够梳理大一统政治体制的形成过程;能够通过比较,概括夏商西

周政治制度与秦朝政治制度的特点。能够流程秦朝至清朝中央宰辅

制度的演变和地方行政制度的变化;能够辨析内阁、军机处与宰相

制度的区别;能够概述中央集权制度变化的基本特点和规律。

水平3-4学习目标

能够运用唯物史观分析中央集权制度取代早期政治制度的原因,评

价中央集权制度建立的意义;能够理解我国早期政治制度、秦朝政

治制度与相应历史阶段的适应性,体会先民在制度创新方面的政治

智慧。能够结合相关史实,分析率相制度演变的特点和规律;能够

结合相应的历史环境,认识中央集权制度变革的原因;能够理解政

治体制演变与统一多民族国家形成的关系。

史料3:周公兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。 ——《荀子·儒效》

史料1:大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子……

——《礼记·礼运》

史料2:今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己。 ——《礼记·礼运》

史料4:自武王至幽王,传十二世十三王,基本上行嫡长子世袭制。

——袁行霈等主编《中华文明》

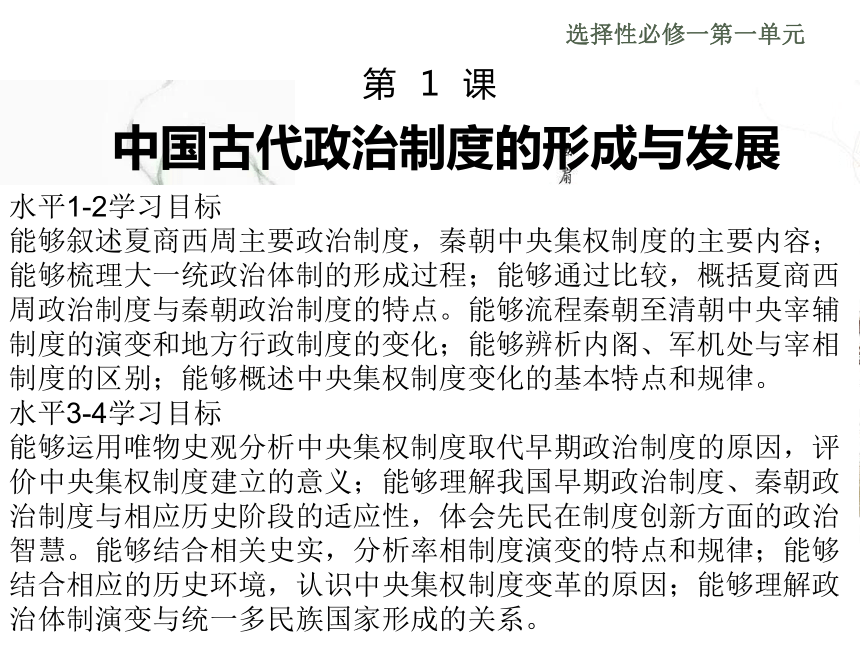

史料所示是何种先秦政治制度?

禅让制

世袭制

分封制

宗法制

血缘纽带

家国一体

贵族政治

等级森严

材料5:天子用六十四人,列成八行,称为“八佾”;诸侯用三十六人,列成六行,称为“六佾”;卿大夫用十六人,列成四行,称为“四佾”;士用四人,列成二行,称为“二佾”。

——《周礼·春官·小胥》

礼乐制

西周政体有何特征?

权力分配问题

权力继承问题

权力认同问题

请完成第2页的思考点问题?

政治制度是上层建筑的组成部分,上层建筑是受一定社会发展阶段的经济基础决定的。商朝内外服制和西周分封制的相同点,都是国家结构的体现,是中央与地方的关系,是国家治理的一种形式。不同点在于内外服制是一种较为松散的国家结构,中央对地方的控制较弱;分封制是较内外服制更加进步的一种国家结构,分封制与宗法制相配合,加强了中央对地方的控制。

思考:秦朝的制度建设如何体现了大一统的国家治理?

大一统的政治基础是“要在中央”的中央集权,必须处理好中央与地方的关系,……处理中央与地方的关系主要表现在三个方面:

第一,妥善划分地方行政层级,有效分配中央与地方的权力,并对地方官员权力实施监督。

第二,处理好郡县与分封的关系。

第三,中央权威、政令畅通是必备条件。

—卜宪群《我国历史上的“大一统”思想与国家治理》

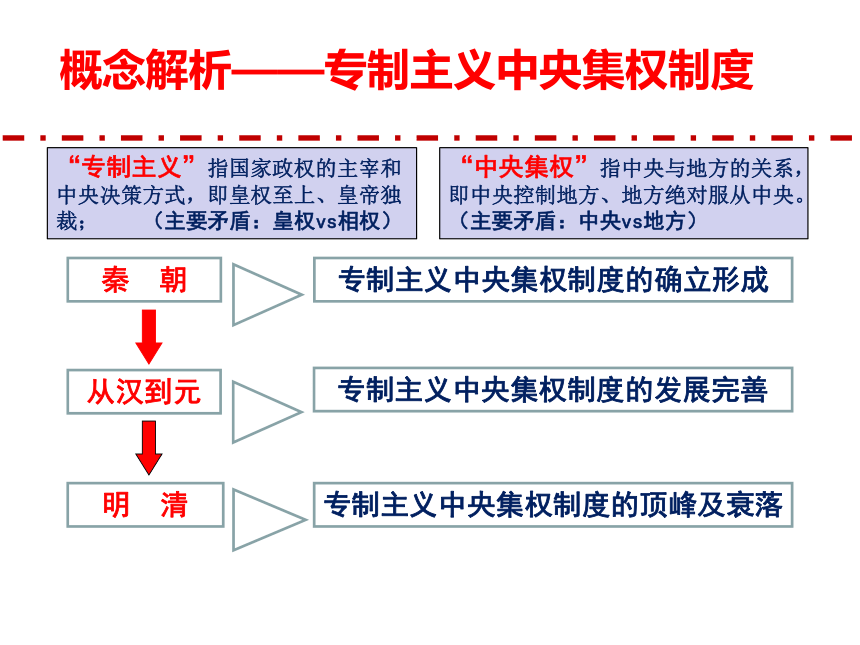

概念解析——专制主义中央集权制度

“专制主义”指国家政权的主宰和中央决策方式,即皇权至上、皇帝独裁; (主要矛盾:皇权vs相权)

“中央集权”指中央与地方的关系,即中央控制地方、地方绝对服从中央。 (主要矛盾:中央vs地方)

秦 朝

专制主义中央集权制度的确立形成

从汉到元

专制主义中央集权制度的发展完善

明 清

专制主义中央集权制度的顶峰及衰落

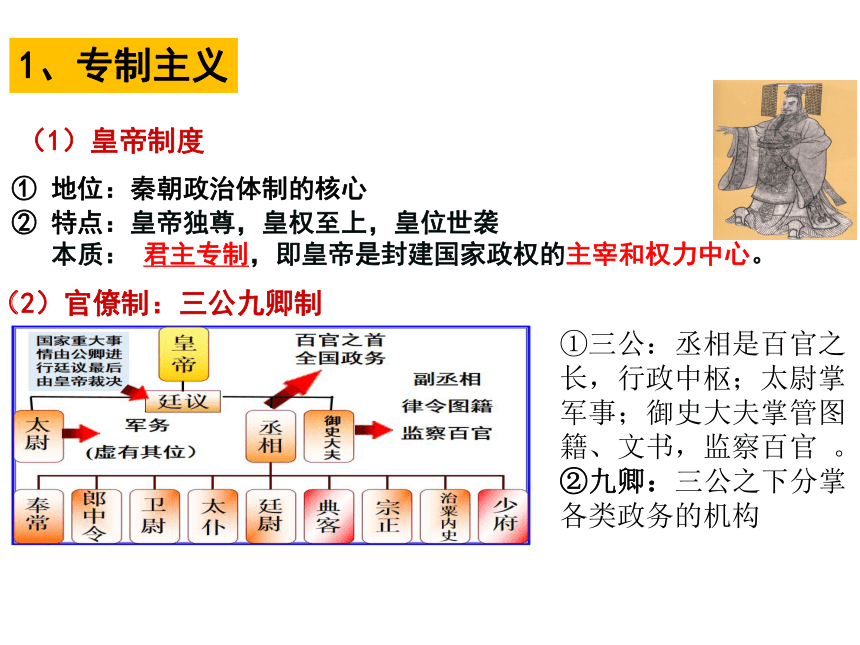

① 地位:秦朝政治体制的核心

② 特点:皇帝独尊,皇权至上,皇位世袭

本质: 君主专制,即皇帝是封建国家政权的主宰和权力中心。

(1)皇帝制度

(2)官僚制:三公九卿制

1、专制主义

①三公:丞相是百官之长,行政中枢;太尉掌军事;御史大夫掌管图籍、文书,监察百官 。

②九卿:三公之下分掌各类政务的机构

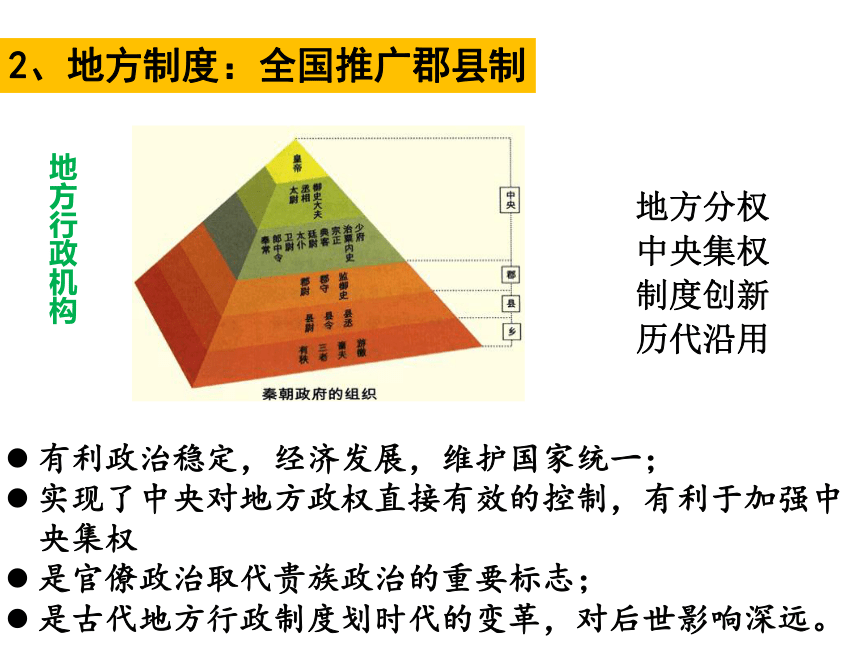

地方分权

中央集权

制度创新

历代沿用

地方行政机构

2、地方制度:全国推广郡县制

有利政治稳定,经济发展,维护国家统一;

实现了中央对地方政权直接有效的控制,有利于加强中央集权

是官僚政治取代贵族政治的重要标志;

是古代地方行政制度划时代的变革,对后世影响深远。

分封制 郡县制

时代 奴隶社会

官员产生 皇帝任免

官吏权利 拥有封地、爵位、土地管理权 只有俸禄,无封地、无土地管理权

与中央政府的关系 诸侯国有很强的独立性(地方分权) 中央政府的地方行政机构,绝对服从(中央集权)

性质 贵族政治

影响 容易形成割据势力

封建社会

血缘继承(世卿世禄)

官僚政治

加强中央集权,维护国家统一

材料一:有事请殴(也),必以书,毋口请,毋羁请。

——《睡虎地秦墓竹简 内史杂》

材料二:行命书及书署急者,辄行之;不急者,日脣(毕),勿敢留。留者以律论之。 ——《睡虎地秦墓竹简 行书律》

3、秦朝文书行政管理

①保障皇帝和中央的政令能够传送到全国各地;

②提高行政效率;加强专制主义中央集权制;

③为汉承秦制提供条件,具有较高史料价值。

从唯物史观的角度,分析秦朝建立中央集权制度的原因?

经济根源 小农经济的分散性需要一个强有力的国家政权来维护社会安定,保障生产。新兴的地主阶级需要建立中央集权来巩固其统治地位

社会根源 维护国家统一的需要。秦始皇吸取前朝诸侯割据的教训,以消除地方割据势力。秦统一后,六国残余势力还很大,只有加强中央权力,才能维护统治

思想根源 法家思想奠定理论基础。秦商鞅变法后,一直以法家思想为统治思想。韩非子创立了一套完整的中央集权理论,为秦始皇创立专制主义中央集权制度奠定了理论基础

政治基础 春秋时期,宗法制、分封制逐步瓦解。从公元前230年到公元前221年,秦国先后攻灭韩、赵、魏、楚、燕、齐,完成了兼并六国、统一天下的大业

结合教材与高一所学比较:秦朝政治制度与先秦时期政治制度比较有何明显差异?

贵族政治

差异1:先秦时期政治是以血缘为纽带,是典型的贵族政治,而秦朝是各级官员君主任命、不得世袭的封建官僚政治。

血缘纽带(里)

分封制

政治制度方面的表现(表)

宗法制

家国一体

礼乐制

维护的工具

维护的工具

天下归周

天下归宗

天下归心

史料1:“殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。” ——司马迁《史记》

史料2:诸侯朝于天子,曰述职……一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

——《孟子·告子》

问1:材料1-2描述的各为什么制度?它们有何相似之处?

问2:比较史料1-2两者对地方管理有何区别?

史料3:(公元前707年)(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸候伐郑,郑伯御之……(周)王卒大败,祝聃(郑庄公臣下)射(周)王中肩。

——《左传》

问3:史料3中的故事说明了分封制存在什么问题?

结合教材与高一所学比较:秦朝政治制度与先秦时期政治制度比较有何明显差异?

差异2:虽然分封制较之内外服制,中央对地方管理有所加强,但中央并未真正实现权力高度集中;秦进一步强化了中央对地方的有效管理,实现了中央集权。

史料4:天生民而立之君,使司牧之,无使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公、诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。

——《左传·襄公十四年》

问4:商周政体中的君权与秦朝后君权有何差异?

差异3:商周时君权受到原始民主传统制约,而秦朝君主进一步集权,皇权独尊。

20世纪后期,考古学家在湖北、甘肃、湖南等地发现了大量秦代的竹简,其中有政令、上下公文往来、司法文书、吏员簿,还有物资登记、转运、赋税、徭役、军爵、官吏任用等文书。这些重要史料可以佐证秦代( )

A.地方宗族势力较为强大

B.行政制度比较系统

C.郡县制在全国范围确立

D.法律制度非常严密

[根据材料“其中有政令、上下公文往来、司法文书、吏员簿,还有物资登记、转运、赋税、徭役、军爵、官吏任用等文书”可知,秦代的竹简包含了皇帝的政令、中央和地方的往来公文、司法文书和官吏的任免等翔实的行政内容,因此这些重要史料可以佐证秦代行政制度比较系统,故选B项。]

B

西汉立国时的行政区划为郡(国)、县两级,汉武帝设立的“州”原本是监察区。随着历史发展,“州”从监察区变成新一级行政区,行政区划变成州、郡、县三级。这种变化( )

A.适应了经济重心南移

B.有利于君主专制

C.适应了版图和经济的发展

D.强化了中央集权

根据材料可知,西汉时期的行政区划从两级变为三级,这种变化适应了版图和经济的发展,故选C项;隋唐时期经济重心开始南移,排除A项;材料强调的是加强对地方控制,排除B项;行政区划变成州、郡、县三级有利于加强中央集权,但更多的是为了适应汉武帝后扩张的版图和发展经济,排除D项。

C

历史纵横:

“皇帝”名称的由来

秦王嬴政自认为“功过五帝,地广三王”,不更改过去的王号,“无以称成功,传后世”,于是下令丞相、御史议帝号。臣下议论后,上尊号为“泰皇”。嬴政去“泰”用“皇”,又采上古“帝”号, 取名“皇帝”。皇帝自称“朕”,命和令分别称为“制”与“诏”,印称为“玺”,其位世袭。皇帝制度在中国历史上延续了2000多年。

?

商·内外服制

西周·分封制

秦·郡县制

选择性必修一第一单元

中国古代政治制度的形成与发展

第1课

水平1-2学习目标

能够叙述夏商西周主要政治制度,秦朝中央集权制度的主要内容;

能够梳理大一统政治体制的形成过程;能够通过比较,概括夏商西

周政治制度与秦朝政治制度的特点。能够流程秦朝至清朝中央宰辅

制度的演变和地方行政制度的变化;能够辨析内阁、军机处与宰相

制度的区别;能够概述中央集权制度变化的基本特点和规律。

水平3-4学习目标

能够运用唯物史观分析中央集权制度取代早期政治制度的原因,评

价中央集权制度建立的意义;能够理解我国早期政治制度、秦朝政

治制度与相应历史阶段的适应性,体会先民在制度创新方面的政治

智慧。能够结合相关史实,分析率相制度演变的特点和规律;能够

结合相应的历史环境,认识中央集权制度变革的原因;能够理解政

治体制演变与统一多民族国家形成的关系。

史料3:周公兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。 ——《荀子·儒效》

史料1:大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子……

——《礼记·礼运》

史料2:今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己。 ——《礼记·礼运》

史料4:自武王至幽王,传十二世十三王,基本上行嫡长子世袭制。

——袁行霈等主编《中华文明》

史料所示是何种先秦政治制度?

禅让制

世袭制

分封制

宗法制

血缘纽带

家国一体

贵族政治

等级森严

材料5:天子用六十四人,列成八行,称为“八佾”;诸侯用三十六人,列成六行,称为“六佾”;卿大夫用十六人,列成四行,称为“四佾”;士用四人,列成二行,称为“二佾”。

——《周礼·春官·小胥》

礼乐制

西周政体有何特征?

权力分配问题

权力继承问题

权力认同问题

请完成第2页的思考点问题?

政治制度是上层建筑的组成部分,上层建筑是受一定社会发展阶段的经济基础决定的。商朝内外服制和西周分封制的相同点,都是国家结构的体现,是中央与地方的关系,是国家治理的一种形式。不同点在于内外服制是一种较为松散的国家结构,中央对地方的控制较弱;分封制是较内外服制更加进步的一种国家结构,分封制与宗法制相配合,加强了中央对地方的控制。

思考:秦朝的制度建设如何体现了大一统的国家治理?

大一统的政治基础是“要在中央”的中央集权,必须处理好中央与地方的关系,……处理中央与地方的关系主要表现在三个方面:

第一,妥善划分地方行政层级,有效分配中央与地方的权力,并对地方官员权力实施监督。

第二,处理好郡县与分封的关系。

第三,中央权威、政令畅通是必备条件。

—卜宪群《我国历史上的“大一统”思想与国家治理》

概念解析——专制主义中央集权制度

“专制主义”指国家政权的主宰和中央决策方式,即皇权至上、皇帝独裁; (主要矛盾:皇权vs相权)

“中央集权”指中央与地方的关系,即中央控制地方、地方绝对服从中央。 (主要矛盾:中央vs地方)

秦 朝

专制主义中央集权制度的确立形成

从汉到元

专制主义中央集权制度的发展完善

明 清

专制主义中央集权制度的顶峰及衰落

① 地位:秦朝政治体制的核心

② 特点:皇帝独尊,皇权至上,皇位世袭

本质: 君主专制,即皇帝是封建国家政权的主宰和权力中心。

(1)皇帝制度

(2)官僚制:三公九卿制

1、专制主义

①三公:丞相是百官之长,行政中枢;太尉掌军事;御史大夫掌管图籍、文书,监察百官 。

②九卿:三公之下分掌各类政务的机构

地方分权

中央集权

制度创新

历代沿用

地方行政机构

2、地方制度:全国推广郡县制

有利政治稳定,经济发展,维护国家统一;

实现了中央对地方政权直接有效的控制,有利于加强中央集权

是官僚政治取代贵族政治的重要标志;

是古代地方行政制度划时代的变革,对后世影响深远。

分封制 郡县制

时代 奴隶社会

官员产生 皇帝任免

官吏权利 拥有封地、爵位、土地管理权 只有俸禄,无封地、无土地管理权

与中央政府的关系 诸侯国有很强的独立性(地方分权) 中央政府的地方行政机构,绝对服从(中央集权)

性质 贵族政治

影响 容易形成割据势力

封建社会

血缘继承(世卿世禄)

官僚政治

加强中央集权,维护国家统一

材料一:有事请殴(也),必以书,毋口请,毋羁请。

——《睡虎地秦墓竹简 内史杂》

材料二:行命书及书署急者,辄行之;不急者,日脣(毕),勿敢留。留者以律论之。 ——《睡虎地秦墓竹简 行书律》

3、秦朝文书行政管理

①保障皇帝和中央的政令能够传送到全国各地;

②提高行政效率;加强专制主义中央集权制;

③为汉承秦制提供条件,具有较高史料价值。

从唯物史观的角度,分析秦朝建立中央集权制度的原因?

经济根源 小农经济的分散性需要一个强有力的国家政权来维护社会安定,保障生产。新兴的地主阶级需要建立中央集权来巩固其统治地位

社会根源 维护国家统一的需要。秦始皇吸取前朝诸侯割据的教训,以消除地方割据势力。秦统一后,六国残余势力还很大,只有加强中央权力,才能维护统治

思想根源 法家思想奠定理论基础。秦商鞅变法后,一直以法家思想为统治思想。韩非子创立了一套完整的中央集权理论,为秦始皇创立专制主义中央集权制度奠定了理论基础

政治基础 春秋时期,宗法制、分封制逐步瓦解。从公元前230年到公元前221年,秦国先后攻灭韩、赵、魏、楚、燕、齐,完成了兼并六国、统一天下的大业

结合教材与高一所学比较:秦朝政治制度与先秦时期政治制度比较有何明显差异?

贵族政治

差异1:先秦时期政治是以血缘为纽带,是典型的贵族政治,而秦朝是各级官员君主任命、不得世袭的封建官僚政治。

血缘纽带(里)

分封制

政治制度方面的表现(表)

宗法制

家国一体

礼乐制

维护的工具

维护的工具

天下归周

天下归宗

天下归心

史料1:“殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。” ——司马迁《史记》

史料2:诸侯朝于天子,曰述职……一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

——《孟子·告子》

问1:材料1-2描述的各为什么制度?它们有何相似之处?

问2:比较史料1-2两者对地方管理有何区别?

史料3:(公元前707年)(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸候伐郑,郑伯御之……(周)王卒大败,祝聃(郑庄公臣下)射(周)王中肩。

——《左传》

问3:史料3中的故事说明了分封制存在什么问题?

结合教材与高一所学比较:秦朝政治制度与先秦时期政治制度比较有何明显差异?

差异2:虽然分封制较之内外服制,中央对地方管理有所加强,但中央并未真正实现权力高度集中;秦进一步强化了中央对地方的有效管理,实现了中央集权。

史料4:天生民而立之君,使司牧之,无使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公、诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。

——《左传·襄公十四年》

问4:商周政体中的君权与秦朝后君权有何差异?

差异3:商周时君权受到原始民主传统制约,而秦朝君主进一步集权,皇权独尊。

20世纪后期,考古学家在湖北、甘肃、湖南等地发现了大量秦代的竹简,其中有政令、上下公文往来、司法文书、吏员簿,还有物资登记、转运、赋税、徭役、军爵、官吏任用等文书。这些重要史料可以佐证秦代( )

A.地方宗族势力较为强大

B.行政制度比较系统

C.郡县制在全国范围确立

D.法律制度非常严密

[根据材料“其中有政令、上下公文往来、司法文书、吏员簿,还有物资登记、转运、赋税、徭役、军爵、官吏任用等文书”可知,秦代的竹简包含了皇帝的政令、中央和地方的往来公文、司法文书和官吏的任免等翔实的行政内容,因此这些重要史料可以佐证秦代行政制度比较系统,故选B项。]

B

西汉立国时的行政区划为郡(国)、县两级,汉武帝设立的“州”原本是监察区。随着历史发展,“州”从监察区变成新一级行政区,行政区划变成州、郡、县三级。这种变化( )

A.适应了经济重心南移

B.有利于君主专制

C.适应了版图和经济的发展

D.强化了中央集权

根据材料可知,西汉时期的行政区划从两级变为三级,这种变化适应了版图和经济的发展,故选C项;隋唐时期经济重心开始南移,排除A项;材料强调的是加强对地方控制,排除B项;行政区划变成州、郡、县三级有利于加强中央集权,但更多的是为了适应汉武帝后扩张的版图和发展经济,排除D项。

C

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理