统编版必修上册《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》群文阅读课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版必修上册《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》群文阅读课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-23 17:22:20 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

《故都的秋》《荷塘月色》 《我与地坛》

比较阅读

散文写景+表达技巧+抒情特点+语言鉴赏

统编新版高中语文必修上册第七 单元

活动内容

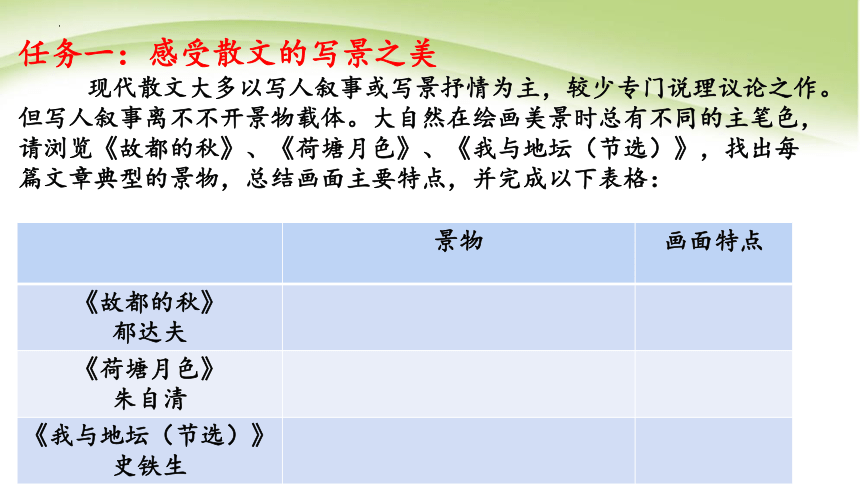

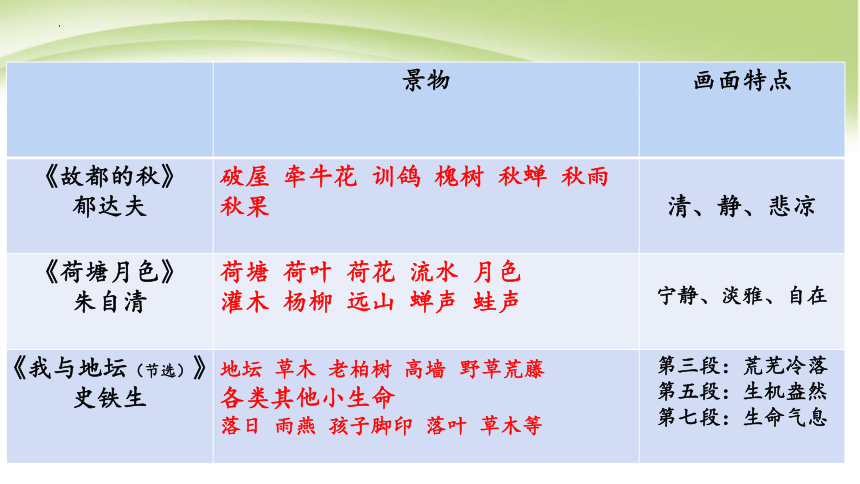

任务一:感受散文的写景之美

现代散文大多以写人叙事或写景抒情为主,较少专门说理议论之作。但写人叙事离不不开景物载体。大自然在绘画美景时总有不同的主笔色,请浏览《故都的秋》、《荷塘月色》、《我与地坛(节选)》,找出每篇文章典型的景物,总结画面主要特点,并完成以下表格:

景物 画面特点

《故都的秋》 郁达夫

《荷塘月色》 朱自清

《我与地坛(节选)》史铁生

景物 画面特点

《故都的秋》 郁达夫 破屋 牵牛花 训鸽 槐树 秋蝉 秋雨 秋果

清、静、悲凉

《荷塘月色》 朱自清 荷塘 荷叶 荷花 流水 月色 灌木 杨柳 远山 蝉声 蛙声

宁静、淡雅、自在

《我与地坛(节选)》 史铁生 地坛 草木 老柏树 高墙 野草荒藤 各类其他小生命 落日 雨燕 孩子脚印 落叶 草木等 第三段:荒芜冷落

第五段:生机盎然

第七段:生命气息

任务二:感受散文的抒情之美

一切景语皆情语。散文的写景最终是为抒情服务的,写景抒情有时也缘景悟理,因此时常可见富有哲理的语句。这样的语句在文中虽不很多,却往往“立片言而居要”,常有拨云见日、点石成金之效,起到画龙点睛的巨大作用。所以阅读散文,应高度重视其中的哲理性语句,理解其含意,揣摩作者意图,有助于把握文章主旨,获得智慧启迪。

任务二:感受散文的抒情之美

《故都的秋》、《荷塘月色》、《我与地坛(节选)》,在抒情方面各有何特色?结合三篇文章中的一些含哲理性的语句加以体会。

抒情方面:《故都的秋》抒发情感的方式有变化。首先,作者借助景物抒发情感,作者笔下之景都染上了作者浓浓的苦闷、寂寞与忧思之情。作者抓住“清”“静”“悲凉”的特点,组织全篇结构,选取了五幅图,分别从不同的侧面着力突出总特点。同时,作者也将情感融入叙事、议论之中,秋雨图就是一个特别精彩的叙事片断,接着援引中外相关事例进一步阐述秋与文人的关系,探究秋的文化内蕴,富有思辨色彩。

《荷塘月色》主要是借景抒情。紧扣文眼“心里颇不宁静”通过三幅美丽的画徐徐展现作者淡淡的喜悦和淡淡的忧愁。当然结尾还借用《采莲曲》《西洲曲》,在精神王国里幻化出一个自由美好的世界,与现实对比,反衬自己内心的不宁静。

《我与地坛(节选)》融议论、记叙、描写于抒情之中,感情真挚感人,通篇都洋溢着对母亲的深切的爱。在抒情中夹杂一些议论,突出了主题,如“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题……”。记叙的一些细节深化了主题,如“有一回我摇车出了小院,想起一件什么事又返身回来……”。

任务四: 表达美的技巧

对比《故都的秋》与《荷塘月色》,《我与地坛(节选)》在写景方面各有何特色?

《故都的秋》所写之景富有生活气息,多是直观之景,从五幅图中可以看出。如“很高很高的碧绿的天色”“像喇叭似的牵牛花的蓝朵”“几根疏疏落落的尖细且长的秋草”等景物,再如秋雨图的对话,秋果图的描绘,都贴近生活。即使如秋蕊图中的描绘,也在诗情画意中不忘加入尘世的丝丝扫帚纹。

《荷塘月色》所写之景则富有诗情画意,美轮美奂。“薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。”“光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。”光与影的旋律交错上演如梦如幻的魔术,读后令人唇齿生香。

《我与地坛(节选)》以景衬情,衬托作者的心境。如开头写古园的破落荒芜,表现了作者身处苦难中的心境。园中景物为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”。在那样一个安谧、荒芜的古园中,作者很容易展开对生命的思考。景物描写实际上也是作者对“生命”“世界”的解读。如文中写“蜂儿”“蚂蚁”“瓢虫”等小昆虫都按自己的方式生存着,活动着,向人们展现出缤纷的生命世界,无言地诉说着生命的美丽。

3.《故都的秋》、《荷塘月色》、《我与地坛(节选)》三篇散文的语言各有特点,试分析比较。

《故都的秋》善用排比和比喻,语言富有节奏。如“草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡”“秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足”“廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷”“黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼”,整齐中富有变化,音韵和谐。同时,也善于将长短句呼应,构成一种舒缓的韵味,悠扬又耐人回味。

《荷塘月色》则将比喻发挥到极致,杂以通感,如三幅画的描绘,比喻语言生动活泼,有诗词的意境美。同时,语言多用叠音词,有一种精致的富态美,增强了文章的音乐性,造成回环往复的旋律,余韵悠扬。

《我与地坛(节选)》语言极富哲理性,情感真挚动人。如“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”,这句话告诉人们“修短随化,终期于尽”,死亡是不可避免的,人应该乐观面对。

3.《我与地坛(节选)》在选材和构思方面有哪些借鉴的技巧?

(1) 回忆漫长岁月的日常生活要理出一条思路来。 “我与地坛 ”这个题目,设身处地想,很难写。时间跨度十五年之久,日复一日,年复一年,何从写起?从文章节选部分来看,先写自己,再写母亲。作者写自己那一部分,以“我”残疾了双腿之后对生命的思考为线索,而将地坛的环境描写分散挂在这条线上,既扣题目又显示了生命的历程。写母亲那一部分,则由“我”这一部分派生出来。 (2)写作既可以反映客观世界,也可以表现内心世界。史铁生不是那种依马而立下笔千言的“高产作家”,但他是一个寻求文字分量的作家,一个值得重视的独特的作家——他自己给自己决定了:他所传达的思想意蕴在与人的存在处境的关联方面,要比其他作家显得更为密切,更为细致,也更为丰富深刻一些。从本文中,我们可以看到一个人内心无一日止息的起伏,同时也在这个人内心的起伏中解读了宁静。

任务五 如何读懂写景抒情散文?

借景抒情的散文常常托物寄意,为了使读者具体感受到所寄寓的丰富内涵,作者常常对所写的事物作细致的描绘和精心的刻画,就是所谓的“形得而神自来焉”。抓住“形”的特点,由“形”见“神”,才能深入体会文章内容。

读懂“景语”,触摸深刻寓意

作品是社会的折射,内容是背景的产物。有不少散文的创作,往往受环境的影响。因此,了解文章的相关背景,是阅读鉴赏散文的一把钥匙。

知人论世,透视创作历程。

凡是构思精巧、富有意境或写得含蓄的诗文,往往都有“眼”的安置。鉴赏散文时,要全力找出能揭示全篇旨趣和有画龙点睛妙用的“文眼”,以便领会作者为文的缘由与目的。“文眼”的设置因文而异,可以是一个字、一句话、一个细节、一缕情丝,乃至一景一物。当然并非每篇散文都有必要的“文眼”。

识得“文眼”,体会中心情感

结构是文章的骨架,线索是文章的脉络,二者是紧密联系的。抓住散文中的线索,便可对作品的思路了然于胸,不仅有助于理解作者的写作意图,而且也是对作者谋篇布局本领的鉴赏,从而透过散文的“形散”的表象抓住其传神的精髓,遵循作者的思路,分析文章的立意。

抓住线索,把握文章立意

理解文中重要句子的含义是文学类文本阅读的必考点之一。“重要句子”多为揭示文章主旨、体现作者行文思路、传达作者思想感情、蕴含丰富意义的语句。其中富含哲理意蕴的句子往往因其深刻性、思辨性和启发性而颇受命题者青睐。

理解文中重要句子的含意

富有哲理的语句一般有以下几种

1.主旨句,揭示文章中心;

2.深化句,有画龙点睛和深化、升华主题的作用;

3.警示句,含意深刻、耐人寻味,读后能给人启迪;

4.矛盾句,从字面上看自相矛盾,但作者寄托了深刻的寓意;

5.追问句,体现了作者的深层次思考;

6.假设句,转换思维角度,另辟蹊径探究。

理解富有哲理的语句时要从表层意义、句内意义(即句子的语境意义、临时意义)、句外意义(言外之意)等角度理解。

任务五:品味再现散文之美

1.每个人对“美”有自己的见解与感受,请你阅读《故都的秋》、《荷塘月色》、《我与地坛(节选)》,选择其中优美的片段吟诵,记忆。

2.仿写一个景物片段,体现自己当时的心境。

(提示)你走过的路,跨过的桥,穿越的山河,可曾封存着你美好/忧伤的记忆?而记忆深处,哪里是你心中的一方净土?一间教室?一片操场?还是身边一个宁静清美的地方?请你描绘出你心中的一方净土,并朗读给观众听。

示例:我心灵的一方净土在家乡连队平房的屋顶上,那里有我儿时最童真的回忆。房屋周围是田田的棉花地和轻柔的拂柳。春天,我和露露会去屋顶,感受麻雀叽叽喳喳的在柳枝间雀跃,歌唱着春的喜悦;夏日的屋顶,晚风习习,听着蟾蜍的悄悄话,数着繁星点点;秋天的屋顶,看到的是片片白云在地面铺展;冬天,我们在屋顶盖起白雪的小房子,开心的说着“永远做邻居”的誓言。现在,记忆是别人的现在,而我除了回忆,什么也没有了……

拓展作业

自然景物的描写往往寄予着人们心中丰富情感,不仅有对大自然的热爱,更有对人生的思考,请结合《我与地坛(节选)》内容,感受自然之景引发的哲思,体会史铁生的自我救赎,并形成一篇500字以内的短文,讲述你的体会。

《故都的秋》《荷塘月色》 《我与地坛》

比较阅读

散文写景+表达技巧+抒情特点+语言鉴赏

统编新版高中语文必修上册第七 单元

活动内容

任务一:感受散文的写景之美

现代散文大多以写人叙事或写景抒情为主,较少专门说理议论之作。但写人叙事离不不开景物载体。大自然在绘画美景时总有不同的主笔色,请浏览《故都的秋》、《荷塘月色》、《我与地坛(节选)》,找出每篇文章典型的景物,总结画面主要特点,并完成以下表格:

景物 画面特点

《故都的秋》 郁达夫

《荷塘月色》 朱自清

《我与地坛(节选)》史铁生

景物 画面特点

《故都的秋》 郁达夫 破屋 牵牛花 训鸽 槐树 秋蝉 秋雨 秋果

清、静、悲凉

《荷塘月色》 朱自清 荷塘 荷叶 荷花 流水 月色 灌木 杨柳 远山 蝉声 蛙声

宁静、淡雅、自在

《我与地坛(节选)》 史铁生 地坛 草木 老柏树 高墙 野草荒藤 各类其他小生命 落日 雨燕 孩子脚印 落叶 草木等 第三段:荒芜冷落

第五段:生机盎然

第七段:生命气息

任务二:感受散文的抒情之美

一切景语皆情语。散文的写景最终是为抒情服务的,写景抒情有时也缘景悟理,因此时常可见富有哲理的语句。这样的语句在文中虽不很多,却往往“立片言而居要”,常有拨云见日、点石成金之效,起到画龙点睛的巨大作用。所以阅读散文,应高度重视其中的哲理性语句,理解其含意,揣摩作者意图,有助于把握文章主旨,获得智慧启迪。

任务二:感受散文的抒情之美

《故都的秋》、《荷塘月色》、《我与地坛(节选)》,在抒情方面各有何特色?结合三篇文章中的一些含哲理性的语句加以体会。

抒情方面:《故都的秋》抒发情感的方式有变化。首先,作者借助景物抒发情感,作者笔下之景都染上了作者浓浓的苦闷、寂寞与忧思之情。作者抓住“清”“静”“悲凉”的特点,组织全篇结构,选取了五幅图,分别从不同的侧面着力突出总特点。同时,作者也将情感融入叙事、议论之中,秋雨图就是一个特别精彩的叙事片断,接着援引中外相关事例进一步阐述秋与文人的关系,探究秋的文化内蕴,富有思辨色彩。

《荷塘月色》主要是借景抒情。紧扣文眼“心里颇不宁静”通过三幅美丽的画徐徐展现作者淡淡的喜悦和淡淡的忧愁。当然结尾还借用《采莲曲》《西洲曲》,在精神王国里幻化出一个自由美好的世界,与现实对比,反衬自己内心的不宁静。

《我与地坛(节选)》融议论、记叙、描写于抒情之中,感情真挚感人,通篇都洋溢着对母亲的深切的爱。在抒情中夹杂一些议论,突出了主题,如“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题……”。记叙的一些细节深化了主题,如“有一回我摇车出了小院,想起一件什么事又返身回来……”。

任务四: 表达美的技巧

对比《故都的秋》与《荷塘月色》,《我与地坛(节选)》在写景方面各有何特色?

《故都的秋》所写之景富有生活气息,多是直观之景,从五幅图中可以看出。如“很高很高的碧绿的天色”“像喇叭似的牵牛花的蓝朵”“几根疏疏落落的尖细且长的秋草”等景物,再如秋雨图的对话,秋果图的描绘,都贴近生活。即使如秋蕊图中的描绘,也在诗情画意中不忘加入尘世的丝丝扫帚纹。

《荷塘月色》所写之景则富有诗情画意,美轮美奂。“薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。”“光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。”光与影的旋律交错上演如梦如幻的魔术,读后令人唇齿生香。

《我与地坛(节选)》以景衬情,衬托作者的心境。如开头写古园的破落荒芜,表现了作者身处苦难中的心境。园中景物为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”。在那样一个安谧、荒芜的古园中,作者很容易展开对生命的思考。景物描写实际上也是作者对“生命”“世界”的解读。如文中写“蜂儿”“蚂蚁”“瓢虫”等小昆虫都按自己的方式生存着,活动着,向人们展现出缤纷的生命世界,无言地诉说着生命的美丽。

3.《故都的秋》、《荷塘月色》、《我与地坛(节选)》三篇散文的语言各有特点,试分析比较。

《故都的秋》善用排比和比喻,语言富有节奏。如“草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡”“秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足”“廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷”“黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼”,整齐中富有变化,音韵和谐。同时,也善于将长短句呼应,构成一种舒缓的韵味,悠扬又耐人回味。

《荷塘月色》则将比喻发挥到极致,杂以通感,如三幅画的描绘,比喻语言生动活泼,有诗词的意境美。同时,语言多用叠音词,有一种精致的富态美,增强了文章的音乐性,造成回环往复的旋律,余韵悠扬。

《我与地坛(节选)》语言极富哲理性,情感真挚动人。如“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”,这句话告诉人们“修短随化,终期于尽”,死亡是不可避免的,人应该乐观面对。

3.《我与地坛(节选)》在选材和构思方面有哪些借鉴的技巧?

(1) 回忆漫长岁月的日常生活要理出一条思路来。 “我与地坛 ”这个题目,设身处地想,很难写。时间跨度十五年之久,日复一日,年复一年,何从写起?从文章节选部分来看,先写自己,再写母亲。作者写自己那一部分,以“我”残疾了双腿之后对生命的思考为线索,而将地坛的环境描写分散挂在这条线上,既扣题目又显示了生命的历程。写母亲那一部分,则由“我”这一部分派生出来。 (2)写作既可以反映客观世界,也可以表现内心世界。史铁生不是那种依马而立下笔千言的“高产作家”,但他是一个寻求文字分量的作家,一个值得重视的独特的作家——他自己给自己决定了:他所传达的思想意蕴在与人的存在处境的关联方面,要比其他作家显得更为密切,更为细致,也更为丰富深刻一些。从本文中,我们可以看到一个人内心无一日止息的起伏,同时也在这个人内心的起伏中解读了宁静。

任务五 如何读懂写景抒情散文?

借景抒情的散文常常托物寄意,为了使读者具体感受到所寄寓的丰富内涵,作者常常对所写的事物作细致的描绘和精心的刻画,就是所谓的“形得而神自来焉”。抓住“形”的特点,由“形”见“神”,才能深入体会文章内容。

读懂“景语”,触摸深刻寓意

作品是社会的折射,内容是背景的产物。有不少散文的创作,往往受环境的影响。因此,了解文章的相关背景,是阅读鉴赏散文的一把钥匙。

知人论世,透视创作历程。

凡是构思精巧、富有意境或写得含蓄的诗文,往往都有“眼”的安置。鉴赏散文时,要全力找出能揭示全篇旨趣和有画龙点睛妙用的“文眼”,以便领会作者为文的缘由与目的。“文眼”的设置因文而异,可以是一个字、一句话、一个细节、一缕情丝,乃至一景一物。当然并非每篇散文都有必要的“文眼”。

识得“文眼”,体会中心情感

结构是文章的骨架,线索是文章的脉络,二者是紧密联系的。抓住散文中的线索,便可对作品的思路了然于胸,不仅有助于理解作者的写作意图,而且也是对作者谋篇布局本领的鉴赏,从而透过散文的“形散”的表象抓住其传神的精髓,遵循作者的思路,分析文章的立意。

抓住线索,把握文章立意

理解文中重要句子的含义是文学类文本阅读的必考点之一。“重要句子”多为揭示文章主旨、体现作者行文思路、传达作者思想感情、蕴含丰富意义的语句。其中富含哲理意蕴的句子往往因其深刻性、思辨性和启发性而颇受命题者青睐。

理解文中重要句子的含意

富有哲理的语句一般有以下几种

1.主旨句,揭示文章中心;

2.深化句,有画龙点睛和深化、升华主题的作用;

3.警示句,含意深刻、耐人寻味,读后能给人启迪;

4.矛盾句,从字面上看自相矛盾,但作者寄托了深刻的寓意;

5.追问句,体现了作者的深层次思考;

6.假设句,转换思维角度,另辟蹊径探究。

理解富有哲理的语句时要从表层意义、句内意义(即句子的语境意义、临时意义)、句外意义(言外之意)等角度理解。

任务五:品味再现散文之美

1.每个人对“美”有自己的见解与感受,请你阅读《故都的秋》、《荷塘月色》、《我与地坛(节选)》,选择其中优美的片段吟诵,记忆。

2.仿写一个景物片段,体现自己当时的心境。

(提示)你走过的路,跨过的桥,穿越的山河,可曾封存着你美好/忧伤的记忆?而记忆深处,哪里是你心中的一方净土?一间教室?一片操场?还是身边一个宁静清美的地方?请你描绘出你心中的一方净土,并朗读给观众听。

示例:我心灵的一方净土在家乡连队平房的屋顶上,那里有我儿时最童真的回忆。房屋周围是田田的棉花地和轻柔的拂柳。春天,我和露露会去屋顶,感受麻雀叽叽喳喳的在柳枝间雀跃,歌唱着春的喜悦;夏日的屋顶,晚风习习,听着蟾蜍的悄悄话,数着繁星点点;秋天的屋顶,看到的是片片白云在地面铺展;冬天,我们在屋顶盖起白雪的小房子,开心的说着“永远做邻居”的誓言。现在,记忆是别人的现在,而我除了回忆,什么也没有了……

拓展作业

自然景物的描写往往寄予着人们心中丰富情感,不仅有对大自然的热爱,更有对人生的思考,请结合《我与地坛(节选)》内容,感受自然之景引发的哲思,体会史铁生的自我救赎,并形成一篇500字以内的短文,讲述你的体会。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读