统编版必修下册 1.2 齐桓晋文之事 课件(共68张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版必修下册 1.2 齐桓晋文之事 课件(共68张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-23 17:24:38 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

假如你现在穿越回到了春秋战国时代,

你面对的是一个这样的世界:

战乱频繁,大国吞并小国。

你要在这个困局中完成大一统的伟业。

在你的面前,有两条道路的可以选择:

一条是选择“霸道”,用鲜血与白骨,通过战争不断地吞并,最终统一天下;

一条是选择“王道”,用“仁”治国,以“民”为先,通过“仁治”使天下归心,万国来朝。

哪一条路更容易,而你会选择哪一条?

孟子选择了哪一条路?

齐桓晋文之事

《孟子》

第一章

壹

相关知识

继承并发展了孔子“仁”的学说, 44岁时开始周游列国,先后到齐、宋、魏、鲁等国,游说诸侯,宣扬“仁政”,始终不受重用。晚年返回家乡,讲学著述,直到去世。汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”,孟子和孔子一样,成为封建统治者尊崇的偶像;到唐代,已将孟子和孔子并称;元、明时称为“亚圣”。

孟子(约公元前372年-公元前289年) ,姬姓,孟氏,名轲,字子舆,邹国(今山东邹城东南)人。战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物,与孔子并称“孔孟”。

孟子简介

孟子思想

孟子的主要思想就是:仁、义、善。

孟子根据战国时期的经验,总结各国治乱兴亡的规律,提出了一个富有民主性精华的著名命题:"民为贵,社稷次之,君为轻。"认为如何对待人民这一问题,对于国家的治乱兴亡,具有极端的重要性。孟子十分重视民心的向背,通过大量历史事例反复阐述这是关乎得天下与失天下的关键问题。

"民为贵,社稷次之,君为轻。"意思是说,人民放在第一位,国家其次,君在最后。孟子认为君主应以爱护人民为先,为政者要保障人民权利。孟子赞同若君主无道,人民有权推翻政权。孟子继承和发展了孔子的德治思想,发展为仁政学说,成为其政治思想的核心。孟子的政治论,是以仁政为内容的王道,其本质是为封建统治阶级服务的。

“民为贵,社稷次之,君为轻。”

“天时不如地利,地利不如人和。”

——民本思想

孟子的思想

“乐民之乐者,民亦乐其乐,忧民之忧者,民亦忧其忧。”

“乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。”

——国君应以保民为职分

今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也。如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。诚如是也,民归之,由水之就下,沛然谁能御之?

——邦国主权在民

孟子告齐宣王曰:“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。

寇仇,何服之有?

“春秋无义战。”

“得道者多助,失道者寡助。”

——反对不义战争

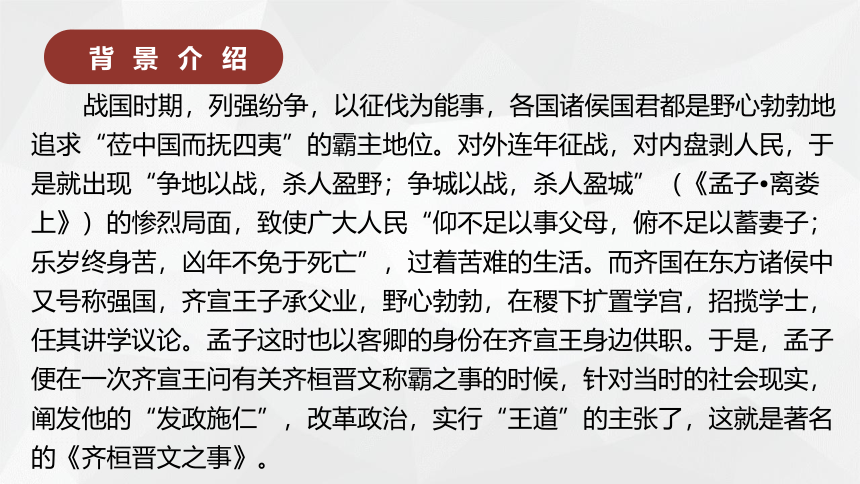

战国时期,列强纷争,以征伐为能事,各国诸侯国君都是野心勃勃地追求“莅中国而抚四夷”的霸主地位。对外连年征战,对内盘剥人民,于是就出现“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”(《孟子 离娄上》)的惨烈局面,致使广大人民“仰不足以事父母,俯不足以蓄妻子;乐岁终身苦,凶年不免于死亡”,过着苦难的生活。而齐国在东方诸侯中又号称强国,齐宣王子承父业,野心勃勃,在稷下扩置学宫,招揽学士,任其讲学议论。孟子这时也以客卿的身份在齐宣王身边供职。于是,孟子便在一次齐宣王问有关齐桓晋文称霸之事的时候,针对当时的社会现实,阐发他的“发政施仁”,改革政治,实行“王道”的主张了,这就是著名的《齐桓晋文之事》。

背景介绍

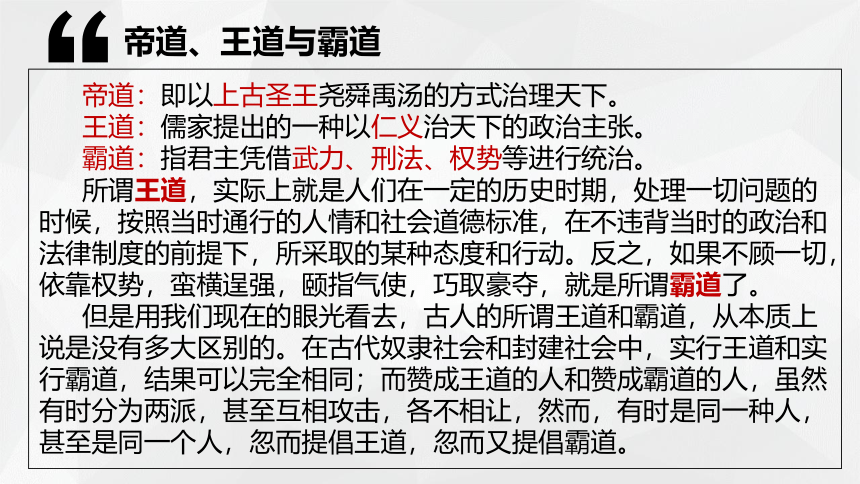

帝道、王道与霸道

帝道:即以上古圣王尧舜禹汤的方式治理天下。

王道:儒家提出的一种以仁义治天下的政治主张。

霸道:指君主凭借武力、刑法、权势等进行统治。

所谓王道,实际上就是人们在一定的历史时期,处理一切问题的时候,按照当时通行的人情和社会道德标准,在不违背当时的政治和法律制度的前提下,所采取的某种态度和行动。反之,如果不顾一切,依靠权势,蛮横逞强,颐指气使,巧取豪夺,就是所谓霸道了。

但是用我们现在的眼光看去,古人的所谓王道和霸道,从本质上说是没有多大区别的。在古代奴隶社会和封建社会中,实行王道和实行霸道,结果可以完全相同;而赞成王道的人和赞成霸道的人,虽然有时分为两派,甚至互相攻击,各不相让,然而,有时是同一种人,甚至是同一个人,忽而提倡王道,忽而又提倡霸道。

胡龁

hé

觳觫

hú sù

褊小

biǎn

忖 度

cǔn duó

便嬖

pián bì

吾惛

hūn

放辟邪侈

pì chǐ

畜妻子

xù

彘

zhì

庠序

xiáng

孝悌

tì

字音

第二章

贰

学习文言

梳理文意

01 第一阶段 保民而王

齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事,可得闻乎?”

孟子对曰:“仲尼之徒无道桓文之事,是以后世无传焉,臣未之闻也。无以,则王wàng乎?”

曰:“德何如则可以王wàng矣?”

曰:“保民而王,莫之能御也。”

曰:“若寡人者,可以保民乎哉?”

曰:“可。”

曰:“何由知吾可也?”

1.之徒:这类人。

2.道:谈论、讲述。

3.是以:因此。

4.无传:没有流传。

5.以:通“已”,停止。

6.王:动词 行王道以统一天下。

7.若:像。

7.臣未之闻也/德何如/莫之能御也/何由知吾可也:宾语前置句。

语段分析一:

【译文】齐宣王问孟子说:“齐桓公、晋文公称霸的事,(我)可以听吗?”孟子回答说:“孔子这些人中没有讲述齐桓公、晋文公的事情的,因此后世没有流传,我没有听说过这事。如果一定要说一说,那么还是说说行王道的事吧!”齐宣王说:“道德怎么样才可以行王道以统一天下呢?”孟子说:“安养民众才能称王于天下,便没有什么人可以抵御他了。”齐宣王说:“像我这样的人,能够安养百姓吗?” 孟子说:“可以。”齐宣王说:“从哪儿知道我可以呢?”

1.开头两段双方对话的流程是什么?

齐王问“霸道” → 孟子转话题到“王道”

2.面对齐王对“霸道”的询问,孟子采取何种应对策略?

不闻齐桓晋文 → 无以,则王乎 (避开“霸道”,引入正题“王道”)

3.本段重点:孟子为何撒谎“仲尼之徒无道桓文之事”?

“齐桓”即春秋时期齐国国君“齐桓公”

“晋文”即春秋时期晋国国君“晋文公”

“事”指的是争霸之事。

春秋五霸

解题

齐桓公

晋文公

楚庄王

吴王阖闾

越王勾践。

——《荀子·王霸》

齐桓公

晋文公

宋襄公

秦穆公

楚庄王

——《史记索隐》唐·司马贞

齐桓公,春秋五霸之首,公元前685-前643年在位,春秋时代齐国第十五位国君,姜姓,吕氏,名小白,终年73岁。是姜太公吕尚的第十二代孙,是齐僖公禄甫的三儿子,其母为卫国人。早年在鲍叔牙保护下,逃到莒jǔ国避难。在齐僖公长子齐襄公和僖公侄子公孙无知相继死于内乱后,公子小白与公子纠争位成功,即国君位为齐桓公。

尊王攘夷

齐桓公

尊王攘夷

周朝,自平王东迁以后,周天子权威大大减弱,诸侯国内的篡权政变和各国之间的兼并战争不断发生。与此同时南北边境族群趁机入侵,北有山戎,南有荆蛮,华夏文明面临空前的危机。

春秋时期的齐桓公在管仲的辅佐下,经过了内政、经济、军事等多方面改革,有了雄厚的物质基础和军事实力,适时打出了“尊王攘夷”的旗帜,以诸侯长的身份,挟天子以伐不服。尊崇周天子,并数次发动帮助诸侯国攘斥夷狄战争而大获赞赏,其事迹被后世称为尊王攘夷。

晋文公(前697年-前628年),姬姓,名重耳,是中国春秋时期晋国的第二十二任君主,前636年-前628年在位,晋献公之子,母亲为狐姬。晋文公文治武功卓著,是春秋五霸中第二位霸主,与齐桓公并称“齐桓晋文”。

会盟天下

晋文公

公元前632年,晋楚两国在魏国城濮进行争夺中原霸权的首次大战,晋文公亲率晋军运用联齐秦、曹卫的外交策略及避敌锋芒、诱敌深入的后发制人战略,重创楚军,取得了争霸中原的决定性胜利。

城濮之战后,同年五月,晋文公召集齐、宋、鲁、蔡、郑、卫、莒、陈等国的国君在郑国践土邑(今河南原阳西南)举行盟会。周天子襄王也亲自赶来践士劳师,册封晋文公为侯伯,统御诸侯,成为春秋五霸中第二位霸主。

晋文公文治武功卓著,又完成图霸中原事业,与齐桓公并称“齐桓晋文”。

会盟天下

1.开头两段双方对话的流程是什么?

齐王问“霸道” → 孟子转话题到“王道”

2.面对齐王对“霸道”的询问,孟子采取何种应对策略?

不闻齐桓晋文 → 无以,则王乎 (避开“霸道”,引入正题“王道”)

3.本段重点:孟子为何撒谎“仲尼之徒无道桓文之事”?

其一,孔子的大一统和尊王攘夷政治理想。孔子基于所处的时代,称道管仲桓文之徒是在于维护诸夏之团结与中国之稳定。

其二,孟子的拨乱反正政治理想。孟子的时代,诸侯纷纷称王,而周天子的力量已经微不足道。当时各诸侯王向往桓、文称霸,想的已不是团结诸夏,维护中国的“王道”,而是攻城掠地,扩大自己的地盘,致使征战连绵,民不聊生。齐宣王也想以武力服人称霸天下。而孟子周游列国则为推行“王道”——崇尚和推行仁政,以德服人,使天下人民心悦诚服地归顺。所以孟子不但不称道桓文、管晏之徒,甚至以相提并论为可耻。

因此,孔孟谈“齐桓、晋文事”时,也是采用“拿来主义”,只取符合儒家“王道仁政”的精华,剔出“霸道”的糟粕。

曰:“臣闻之胡龁hé曰:‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者。王见之,曰:’牛何之?‘对曰:’将以衅钟。’王曰:’舍之!吾不忍其觳觫hú sù,若无罪而就死地。‘对曰:’然则废衅钟与?‘曰:’何可废也?以羊易之。‘不识有诸?“ 曰:“有之。”

1.牛何之:宾语前置。之:动词,到,往。

2.以:介词,用。 臣闻之(于)胡龁曰/将以(之)衅钟:省略句。

3.若:这样。 4.就:动词,靠近,走向。

5.然则:既然这样,那么。 6.识:知道。 7.诸:兼词,“之乎”。

语段分析二:

【译文】(孟子)说:“我听胡龁说:‘您坐在大殿上,有个牵牛从殿下走过的人。您看见这个人,问道:‘牛(牵)到哪里去?’(那人)回答说:‘准备用它来祭钟。’大王您说:‘放了它!我不忍看它那副恐惧发抖的样子,就这样没有罪过而走向死地。’(那人问)道:‘既然这样,那么废弃取血涂钟行祭的仪式吗?’您说:‘怎么可以废除呢?用羊来替换它吧。’不知道有没有这件事?”齐宣王说:“有这样事。”

曰:“是心足以王矣。百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。”

王曰:“然,诚有百姓者。齐国虽褊biǎn小,吾何爱一牛?即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。”

曰:“王无异于百姓之以王为爱也。以小易大,彼恶知之?王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉?”

1.爱:吝惜,舍不得。2.固:本来、确实。3.然:对,正确。4.诚:确实,的确。5.异:形容词意动,对……感到奇怪。之:主谓间,取独。

6.以:动词,认为。7.若:如果。8.隐:痛惜、哀怜。9.择:区别。

语段分析三:

【译文】(孟子)说:“这样的心就足以行王道统一天下了。老百姓都认为大王是吝惜(一头牛)。我确实知道您是不忍心。”(齐宣王)说:“对的,的确有这样的百姓。齐国虽然土地狭小,我又何至于吝惜一头牛?就是不忍看它那副恐惧发抖的样子,这样毫无罪过而走向受死的地方,所以用羊去换它。”(孟子)说:“您不要对百姓认为您吝啬而感到奇怪。以小换大,他们怎么知道您的想法呢?您如果哀怜它无罪却走向死地,那么牛和羊又有什么区别呢?”

王笑曰:“是诚何心哉?我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。”

曰:“无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远庖厨也。”

1.是:这。2.诚:的确、究竟。3.宜乎百姓之谓我爱也:主谓倒装,之:助词,取独。4.伤:妨碍。5.远:形作动,远离。

语段分析四:

【译文】齐宣王笑着说:“这究竟是一种什么想法呢?,我不是吝惜钱财才用羊替换牛的,老百姓说我吝啬是理所应当的了。(孟子)说:“没有关系,您这样做正体现了仁爱之道,(原因在于您)看到了牛而没看到羊。有道德的人对于飞禽走兽:看见它活着,便不忍心看它死;听到它的声音,便不忍心吃它的肉。因此君子远离厨房。”

1.这一部分双方对话的流程是什么?

2.在本次的谈话中,孟子采取何种应对策略?用了什么论证方法?

齐王问王道

孟子提出“保民而王”

齐王问保民

孟子问“以羊易牛”

王肯定事实

孟子提出“爱与不忍”

齐王解释

孟子问“牛羊何择”

齐王笑

孟子提出“仁术即不忍”

肯定善心(“不忍”)取得信任。

举例论证:“以羊易牛”。

命题:齐宣王可以保民而王

孟子的证明题——

绝招:逻辑三段论

凡是“不忍之心 ”的君主可以“保民”。

齐宣王是有“不忍之心”的。

所以,齐宣王可以“保民”。

凡是“保民”之君“足以王”。

齐宣王是可以“保民”的。

所以,齐宣王“足以王矣”。

如何理解“以牛易羊”中的仁?

这部分孟子挖掘了齐宣王身上具备的行王道的潜质——仁心。

南宋理学家朱熹说:“仁,心之德,爱之理也。”儒家讲爱,不同于佛教讲的慈悲、墨家的兼爱、基督教的博爱,而是一种有等差的爱,分别是亲亲、仁民、爱物。《孟子集注》卷十三第四十六章讲“君子之于物也,爱之而弗仁;于民也,仁之而弗亲。亲亲而仁民,仁民而爱物”。朱熹的解释物是“禽兽草木”,爱是“取之有时,用之有节”。意思就是,君子对于禽兽草木这样人类以外的动植物,只是遵照生物的生长时令,有节制地取用,并不需要像对待人一样对待它们。人的本能是最爱自己的亲人,其次是其他人类,再其次是动植物。齐王能够表现出对牛对动物的爱,这一种爱就是爱物,爱物的心是可以上升为仁心的,一个爱物的人是可以成长为仁民之人的。所以孟子说“是心足以王矣”,有这仁心,你就可以治理好天下了。但是这种成长是要修炼的,齐宣王现在不能算是一个仁君,因为他“恩足以及禽兽,而功不至于百姓”,你的恩惠可以施加给禽兽,却不能给百姓恩惠,能有对物的爱却没有对百姓的仁。齐宣王肯定亲亲,如今又做到了爱物,那么只要在做到仁民,就算仁君了。

第一阶段的论证

第一阶段论证观点

论点:齐宣王“可以保民而王”

理论依据:“不忍之心”可以“保民而王”

事件:“以羊易牛”

积极意义:把“保民而王”的帽子牢牢地扣在齐宣王的头上。

02 第二阶段 是不为也

王说,曰:“《诗》云:‘他人有心,予忖度之。’夫子之谓也。夫我乃行之,反而求之,不得吾心。夫子言之,于我心有戚戚焉。此心之所以合于王者,何也?

1.说:通“悦”。2.忖cǔn度duó:猜测。

3.夫子之谓:说的就是您,“谓夫子”的宾语前置。之,宾前标志。4.夫:句首发语词。5.戚戚:内心有所触动。

语段分析五:

【译文】齐宣王高兴了,说:“《诗经》说:‘别人有什么心思,我能揣测到。’说的就是先生您这样的人啊。我这样做了,回头再去想它,却想不出是为什么。先生您说的这些,对于我的心真是有所触动啊!这种心之所以符合王道的原因,是什么呢?”

曰:“有复于王者曰:‘吾力足以举百钧,而不足以举一羽;明足以察秋毫之末,而不见舆薪。’则王许之乎?“ 曰:“否。”

“今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。故王之不王,不为也,非不能也。”

1.复:禀报。2.足以:足够用来。3.钧:古代重量单位。4.明:名词,视力。5.秋毫之末:秋天鸟兽生出的羽毛的尖端。6.舆薪:整车的柴。7.许:相信,认可。8.独:偏偏,却。9.一羽之不举:宾语前置。10.见保:被爱护。

语段分析六:

【译文】(孟子)说:“(假如)有人报告大王说:‘我的力气足以举起百钧重的东西,却不能够举起一根羽毛;视力足以看清鸟兽秋天新生细毛的末稍,却看不到整车的柴草。’那么,大王您认可这话吗?” (齐宣王)说:“不认可。”“如今您的恩德足以推及禽兽,而功德却不能推及到老百姓身上,却是为什么呢?既然这样,那么,举不起一根羽毛,是不用力气的缘故;看不见整车的柴草,是不用视力的缘故;老百姓没有受到安抚,是不肯布施恩德的缘故。所以,大王您不能以王道统一天下,是不肯这样做,而不是不能这样做。”

命题:齐宣王是有“不忍之心”,却“不推于民”,是因为有称霸的大欲。

孟子的证明题——

绝招:类比法

(有人)“力足以举百钧,而不足以举一羽”

——这是“不用力”。

(有人)“明足以察秋毫之末”“而不见舆薪”

—— 这是“不用明”。

同理可得:

(大王)“恩足以及禽兽”“功不至于百姓”

——这是“不用恩”。

曰:“不为者与不能者之形何以异?”

曰:“挟太山以超北海,语人曰:‘我不能。’是诚不能也。为长者折枝,语人曰:‘我不能。’是不为也,非不能也。故王之不王,非挟太山以超北海之类也;王之不王,是折技之类也。老①吾老② ,以及人之老;幼①吾幼② ,以及人之幼:天下可运于掌。

1.何以异:宾语前置。异:区分。2.超:跃过。3.枝:“肢” 4.老① /老② :形作动,敬爱/形作名,老人。5.幼①幼②:形作动,爱护/形作名,小孩。

语段分析七:

【译文】(齐宣王)说:“不肯干与不能干这两种表现怎样区别?” (孟子)说:“(用胳膊)挟着泰山去跳过渤海,告诉别人说:‘我做不到。’这确实是做不到。为长者按摩肢体,告诉别人说:‘我做不到。’这是不肯做,而不是不能做。所以大王不能统一天下,不属于(用胳膊)挟泰山去跳过渤海这一类的事;大王不能统一天下,属于为长者按摩肢体一类的事。敬爱自家的老人,进而推广到敬爱别人家的老人;爱护自家的孩子,进而推广到爱护别人家的孩子。(照此理去做)要统一天下如同在手掌上转动东西那么容易了。

命题:齐宣王是“不为”而非“不能”

孟子的证明题——

绝招:逻辑三段论

A ——不能 “挟太山以超北海”,“是诚不能”;

“王之不王 ”“非不能也”;

故“王之不王,非挟太山以超北海之类也 ”

B——不能 “为长者折枝”“是不为也”;

“王之不王,不为也”;

故“王之不王,是折枝之类也”。

B否定A

结论:“推恩于民”很容易,能做到。

《诗》云:‘刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。’言举斯心加诸彼而已。故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者,无他焉,善推其所为而已矣。今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?权,然后知轻重;度① duó ,然后知长短;物皆然,心为甚。王请度② duó之!

1.刑:通“型”,名作动,做榜样。寡妻:正妻。

2.至于:从而推广到,古今异义。 3.御:治理。4.举:拿。

5.斯心:这样的心思,即上文所说爱自己家人之心。

6.所以:……的原因。8.权:动词,用秤称。9.度① /度②:用尺量/考虑。

语段分析七:

【译文】《诗经》说:“给自己的妻子做榜样,推及到兄弟,进而治理好一家一国。”这是说拿这样的心思加到别人身上罢了。所以,推广恩德足以安抚天下,不推广恩德连妻子儿女都保护不了。古代圣人大大超过别人的原因,没别的,善于推广他们的好行为罢了。如今(您的)恩德足以推广到禽兽身上,而功德推不到老百姓身上,这究竟是为什么呢?称一称,才能知道轻重;量一量,才能知道长短,事物都是如此,人心更是这样。大王,您请思量一下吧!

命题:“推恩”和“不推恩”的两种结果

孟子的证明题——

绝招:归纳演绎法

“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”,

则“天下可运于掌”;

“刑于寡妻,至于兄弟” ,

则“御于家邦”;

“言举斯心加诸彼而已 ,

则“推恩足以保四海”。

绝招:二难法

“推恩足以保四海”,(齐宣王不想“推恩”)

“不推恩无以保妻子”。

宣王或“推恩”,或“不推恩”(兴甲兵)

故宣王或“可保四海”,或“无以保妻子”。

1.这一部分双方对话的流程是什么?

2.在本次的谈话中,孟子采取何种应对策略?用了什么论证方法?

齐王悦,再问王道

孟子以比喻设问

王否定

孟子提出“不为与不能”

王问不为与不能之异

孟子提出“推恩于民”

巧设比喻指出问题。

比喻论证:“一羽之不举、舆薪之不见”比喻“百姓之不见保”

对比论证:恩足以及禽兽 VS 功不至于百姓。

不能挟太山以超北海 VS 不能为长者折枝。

推恩足以保四海 VS 不推恩无以保妻子。

引用论证:《诗经》刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。

如何将爱物、亲亲升华到仁民?

本部分重点解释爱物的齐宣王不能爱民的原因,是他没有“推恩”的意识。

孔子说“己所不欲勿施于人”,反之“己所欲”就应该施于人。亲亲是人的本能,你不需要像爱自己的父亲一样爱天下人的父亲,但你应该将感情降低一点,给予别人的父亲略少一点的爱,这样就够了。

齐宣王能做到却不做,还找借口说做不到。

03 第三阶段 反其本矣

“抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后快于心与?”王曰:“否,吾何快于是?将以求吾所大欲也。”曰:”王之所大欲,可得闻与?”王笑而不言。曰:为肥甘不足于口与?轻暖不足于体与?抑为采色不足视于目与?声音不足听于耳与?便pián嬖bì不足使令于前与?王之诸臣皆足以供之,而王岂为是哉?”曰:“否,吾不为是也。”曰:“然则王之所大欲可知已:欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。”

1.抑:难道。2.兴:发动。3.危:使动,使……受到危害。4.所大欲:最想要的东西。5.肥甘/轻暖/采(通“彩”)色:形作名,肥美的食物/轻暖的衣服/绚丽的服饰。6.便嬖:受君主宠爱的人。7.为是:为了这些。8.朝:使动,使....朝见。9.莅:统治。

语段分析八(21-27):

【译文】“难道您发动战争,使将士冒生命的危险,与各诸侯国结怨,这样心里才痛快吗?”齐宣王说:“不是的,我怎么会这样做才痛快呢?我是打算用这办法求得我最想要的东西罢了。”(孟子)说:“您最想要的东西是什么,(我)可以听听吗?”齐宣王只是笑却不说话。(孟子)说:“是因为肥美的食物不够吃吗?又轻又暖的衣服不够穿吗?还是因为绚丽的颜色不够看呢?美妙的音乐不够听吗?左右受宠爱的人不够用吗?您的大臣都足够您使唤,难道大王真是为了这些吗?”(齐宣王)说:“不是,我不是为了这些。”(孟子)说:“那么,大王最想得到的东西便可知道了:是想开拓疆土,使秦国、楚国来朝见,统治整个中原地区,安抚四方的少数民族。(但是)以这样的做法,去谋求这样的欲望,就像爬到树上去抓鱼一样。”

王曰:“若是其甚与?”曰:“殆有甚焉。缘木求鱼,虽不得鱼,无后灾;以若所为,求若所欲,尽心力而为之,后必有灾。”曰:“可得闻与?”曰:“邹人与楚人战,则王以为孰胜?”曰:“楚人胜。”曰:“然则小固不可以敌大,寡固不可以敌众,弱固不可以敌强。海内之地,方千里者九,齐集有其一。以一服八,何以异于邹敌楚哉?盖hé亦反其本矣?

1.殆:恐怕,可能。2.以:介词,拿,用。3.孰:谁。4.小/大/寡/众/弱/强:形作名。5.集:集聚(总面积)。6.服:使动,使……降服。何以异于邹敌楚哉:状后。7.盖:同“盍”,何不。8.根本:仁政王道。

语段分析九(28-33):

【译文】齐宣王说:“有像(你说的)这么严重吗?”(孟子)说:“恐怕比这还严重。爬到树上去抓鱼,虽然抓不到鱼,却没有什么后患;假使用这样的做法,去谋求这样的欲望,又尽心尽力地去干,此后必然有灾祸。”(齐宣王)说:“(这是什么道理)可以让我听听吗?”(孟子)说:“(如果)邹国和楚国打仗,那您认为谁胜呢?”(齐宣王)说:“楚国会胜。”(孟子)说:“既然这样,那么小国本来不可以与大国为敌,人少的国家本来不可以与人多的国家为敌,弱国本来不可以与强国为敌。天下的土地,纵横一千多里的(国家)有九个,齐国的土地总算起来也只有其中的一份。以九分之一(的力量)去使九分之八(的力量)降服,与邹国和楚国打仗有什么不同呢?何不回到根本上来呢?

今王发政施仁,使天下

仕者皆欲立于王之朝,

耕者皆欲耕于王之野,

商贾皆欲藏于王之市,

行旅皆欲出于王之涂,

天下之欲疾其君者皆欲赴诉于王。

其若是,孰能御之?”

1.藏:储存。

2.涂:通“途”,道路。

3.疾:憎恨。

4.其:副词,表假设。

语段分析九:

【译文】(如果)您现在发布政令施行仁政,使得天下当官的人都想到您的朝廷来做官,种田的都想到您的田野来耕作,做生意的都想(把货物)存放在大王的集市上,旅行的人都想在大王的道路上出入,各国那些憎恨他们君主的人都想跑来向您诉说。如果像这样,谁还能抵挡您呢?”

命题:霸道和王道的两种不同结果

孟子的证明题——

绝招:类比推理法

邹国“小”“寡”“弱”,敌楚必有灾;

齐国小、寡、弱(“以一服八”);

故“何以异于邹敌楚哉”。

若“发政施仁”,则“天下仕者 皆欲赴诉于王”。

“其若是,孰能御之 ”

结论:若发政施仁,则天下莫能御之。

1.这一部分双方对话的流程是什么?

2.在本次的谈话中,孟子采取何种应对策略?用了什么论证方法?

王提出“求大欲”

孟子问大欲

王笑而不语

孟子追问大欲

王否定

孟子揭露王之大欲并指出错误

孟子警告有灾

步步紧逼陈述利弊。

比喻论证:缘木求鱼。

类比论证:邹人与楚人战 VS 齐国以一服八。

假设论证:今王发政施仁……

王问理由

王问原因

孟子以邹楚之战发问

孟子再提“发政施仁”

孟子的“民本思想”有何依据?

这一部分解释了为何齐宣王有爱物的仁心,却不能行仁政得到人民的信任和支持,因为他想靠武力强取天下。孟子说你这是缘木求鱼。你以为用武力夺取天下就能获得万民拥戴,但你恰好理解反了,应该是获得万民拥戴的人才能统一天下。

农业时代的国家,人口是最重要的资源。人口越多,劳力越多,产品越多,税收越多,兵源越多,人才越多……农业时代的国家要发展就需要扩大人口,而扩大人口一般就两条路:等待人口自然繁衍,和掠夺别国人口。通过战争来扩大土地、掠夺人口的方式会使得天下各国陷入无限战争中,最终使得天下总人口下降。

抢来的人口如果不善待他们,他们也无法安心生产、繁衍,反而可能会流亡到别的国家,或者成为本国的不稳定因素。

于是孟子提出了第三条路:以仁政创造良好的生产生活环境从而吸引外来人口。

国君要爱百姓,要分土地给百姓,要不影响百姓生产。慢慢的别国的百姓就会主动来投奔,商人会主动来经商,人才会主动来做官。

总之,国君不能只想着利己,不能肆意压迫、剥削、残害百姓,要把重视百姓,要把百姓的利益放心上,把百姓视为国家发展的根本。这就是著名的“民本思想”。

孟子的“民本思想”有何依据?

第一阶段的论证

论证观点

论点: “王之大欲”是实行王道的最大阻碍

理论依据:“霸道”弱民,“王道”推恩于民;推恩于民,天下王之。

事件:举重、老吾老、邹国敌楚

积极意义:在孟子的步步进逼下,宣王陷于两难之境,不得不答应“推恩”,施行王道。

04 第四阶段 反本措施

王曰:“吾惛,不能进于是矣。愿夫子辅吾志,明以教我。我虽不敏,请尝试之 。”

曰:“无恒产而有恒心者,惟士为能;若民,则无恒产,因无恒心。苟无恒心,放辟(pì)邪侈,无不为已。

1.惛:不明事理,糊涂。2.进于是:达到这一步。3.敏:聪慧。10.惟:只有。11.放/辟/邪/侈:放荡/不正/不老实/过度,不遵守礼仪法度。

语段分析十(34-35):

【译文】齐宣王说:“我糊涂啊,不能明白这个道理。希望先生您帮助我(实现)志愿,明白地教导我。我虽然不聪慧,请(让我)试着这么做做看。” (孟子)说:“没有长久可以维持生活的产业而有长久不变的心,只有有志之士才能做到,至于老百姓,没有固定的产业,因而就没有长久不变的心。如果没有长久不变的心,不遵守礼仪法度,无所不为。

及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。焉有仁人在位,罔民而可为也 ?是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子;乐岁终身饱,凶年免于死亡;然后驱而之善,故民之从之也轻。今也制民之产, 仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡。此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉?

1.从而:接着。2.刑:处罚。3.罔:通“网”,用网捕捉,比喻陷害。4.焉:哪里。5.制:规定。6.畜:养活。7.凶年:荒年。8.之:动词,走向。9.从之:跟着国君。10.惟:只是。11.赡:足。12.奚:疑问代词,何、哪里。13.治:讲求。

语段分析十一:

【译文】等到(他们)犯了罪,紧接着用刑法去处罚他们,这样做是陷害人民。哪有仁爱的君主掌权,却可以做这种陷害百姓的事呢? 所以英明的君主规定老百姓的产业,一定使他们上能赡养父母,下能养活妻子儿女,年成好时能丰衣足食,年成不好也不致于饿死;然后督促他们做好事,所以老百姓跟随国君走就容易了。如今,规定人民的产业,上不能赡养父母,下不能养活妻子儿女,好年景也总是生活在困苦之中,坏年景免不了要饿死。这样,只把自己从死亡中救出来,恐怕还不够,哪里还顾得上讲求礼义呢?

王欲行之,则盍反其本矣:五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣yì帛矣;鸡、豚、狗、彘zhì之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒:然而不王者,未之有也。”

1.树:名作动,种植。2.衣:名作动,穿。3.畜:饲养。4.无:通“勿”,不要。

5.庠序:古代学校。6.申:申戒、告诫。7.孝悌:孝敬父母,敬爱兄长。8.颁:通“斑”。9.未之有也:宾语前置。

语段分析十二:

“五十者”“七十者”怎么翻译?“五十者”“七十者”怎么翻译?王欲行之,则盍反其本矣:五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣yì帛矣;鸡、豚、狗、彘zhì之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒:然而不王者,未之有也。”

1.树:名作动,种植。2.衣:名作动,穿。3.畜:饲养。4.无:通“勿”,不要。

5.庠序:古代学校。6.申:申戒、告诫。7.孝悌:孝敬父母,敬爱兄长。8.颁:通“斑”。9.未之有也:宾语前置。

语段分析十二:

【译文】大王真想施行仁政,何不回到根本上来呢?五亩地的宅院,种上桑树,(那么)五十岁的人就可以穿上丝织的衣服了;鸡、狗、猪这些家畜,不要失去(喂养繁殖的)时节,七十岁的人就可以有肉吃了;一百亩的田地,不要耽误了农时,八口人的家庭就可以不挨饿了;慎重办理学校教育,把孝顺父母,尊重兄长的道义告诫给百姓,头发斑白的老人便不会在路上背负和头顶东西了。老年人穿丝织衣服吃上肉,老百姓不挨饿受冻,如果这样还不能统一天下,那是没有的(事情)。”

“鸡豚狗彘”为什么要两次提到“猪”?1.这一部分双方对话的流程是什么?

2.在本次的谈话中,孟子采取何种应对策略?用了什么论证方法?

王三问王道

孟子提出“恒产恒心”、“制民之产”和“驱而之善”。

正反对比有理有据。

对比论证:明君制民之产VS今也制民之产。

孟子的“仁政思想”具体措施是什么?

孟子在这一部分具体阐述了怎么做才能吸引人口。

孟子认为国君应该规定百姓的土地面积,使百姓能养活自己和家人。有了稳定工作的人就会有稳定的生活,有了稳定生活的人就会有稳定的思想,有稳定思想的人就可以引导他向善,人民向善则国家发展。反之,没有固定工作的人思想不稳定,这些思想不稳定的人机会成为流民。流民为了生存,或是会做出违法乱纪的事被法律惩罚,或是会流亡到别的国家。无论哪一种都会导致国家损失人口。这就是“有恒产者有恒心”,然后“驱而之善”的逻辑顺序。这一思想哪怕在今天无疑也是很有道理的,每个国家都非常重视本国的失业率,因为失业人口会变成社会不稳定因素。

农民有了土地后,孟子还有指导生产经营的较为具体的方针。

第一项是蚕桑纺织业,在五亩的宅园中种桑养蚕,经营得好,50岁的人可以“衣帛”。

第二项是家畜饲养业,如果适时地经营好这项事业,70岁的老人可以“食肉”。

第三项是农业耕作,如果国家不要用兵役、徭役侵夺农时,农民把百亩之田种好就可以使八口之家“无饥”。如果这三项生产事业都经营好,一户农民就可过上较富裕的生活。每家都富裕了,国家就会兴旺。

孟子的“仁政思想”具体措施是什么?

第三章

叁

深入探析

体会思想

综合全文,试分析孟子推行王道的步骤。

1.君王“爱物”,就具备“不忍之心”,就具备了行仁政的基本素质。

2.君王“亲亲”,就应该“推恩于民”。

3.“推恩”的首要措施是“制民之产”。

4.“制民之产”可以使百姓有“恒产”,有“恒产”的百姓就有“恒心”。

5.等百姓有了“恒心”,君王就能“驱而之善”。

6.做到了以上措施就是“保民”,“保民”就能“行王道”。

话不投机怎么办? 不忍之心

拉近距离聊日常,打消疑虑作铺垫

有所触动如何深入? 不为与不能

举例设喻明症结

动摇不定怎么办? 仁政蓝图

剖析利害反其本

心悦诚服求主张 具体措施

孔子:为国以礼

冉有:足民。至于礼乐,以俟君子。

孟子:五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡、豚、狗、彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

孟子“王道”的主张:反对武力征伐,先解决生计,再推行教化。与孔子“仁”“礼”思想一脉相承,阐述得更为细致具体。

子适卫,冉有仆。

子曰:“庶①矣哉!”冉有曰:“既庶矣,又何加焉?”曰:“富之。”曰:“既富矣,又何加焉?”曰:“教之。”

①众多

孟子话术

本文以王的九次提问引出孟子的一系列仁政治国主张。看似是王的提问推动了对话,其实除了第一问,王其他的提问都是在孟子的诱导下问出的。孟子一共七次抛出设问,引导王的思维,使王认识到问题,认同孟子的思想。

1.善于通过表扬来获取对方信任

2.善于用过提问来引导对方思维

3.善于通过比喻来阐述抽象道理

课文结构

提出话题

正面劝导

反面论述

破其“大欲”

引出主张

阐述措施

岔开提问,转谈王道

提出论点,以例引导

正面晓谕,指明方向

保民而王

以羊易牛

是不为,非不能

推恩

引出“大欲”,指出危害

以战为喻,主张施仁

辟田地,朝秦楚

后必有灾

宣王请教

孟子说仁

制民之产

谨庠序之教

假如你现在穿越回到了春秋战国时代,

你面对的是一个这样的世界:

战乱频繁,大国吞并小国。

你要在这个困局中完成大一统的伟业。

在你的面前,有两条道路的可以选择:

一条是选择“霸道”,用鲜血与白骨,通过战争不断地吞并,最终统一天下;

一条是选择“王道”,用“仁”治国,以“民”为先,通过“仁治”使天下归心,万国来朝。

哪一条路更容易,而你会选择哪一条?

孟子选择了哪一条路?

齐桓晋文之事

《孟子》

第一章

壹

相关知识

继承并发展了孔子“仁”的学说, 44岁时开始周游列国,先后到齐、宋、魏、鲁等国,游说诸侯,宣扬“仁政”,始终不受重用。晚年返回家乡,讲学著述,直到去世。汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”,孟子和孔子一样,成为封建统治者尊崇的偶像;到唐代,已将孟子和孔子并称;元、明时称为“亚圣”。

孟子(约公元前372年-公元前289年) ,姬姓,孟氏,名轲,字子舆,邹国(今山东邹城东南)人。战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物,与孔子并称“孔孟”。

孟子简介

孟子思想

孟子的主要思想就是:仁、义、善。

孟子根据战国时期的经验,总结各国治乱兴亡的规律,提出了一个富有民主性精华的著名命题:"民为贵,社稷次之,君为轻。"认为如何对待人民这一问题,对于国家的治乱兴亡,具有极端的重要性。孟子十分重视民心的向背,通过大量历史事例反复阐述这是关乎得天下与失天下的关键问题。

"民为贵,社稷次之,君为轻。"意思是说,人民放在第一位,国家其次,君在最后。孟子认为君主应以爱护人民为先,为政者要保障人民权利。孟子赞同若君主无道,人民有权推翻政权。孟子继承和发展了孔子的德治思想,发展为仁政学说,成为其政治思想的核心。孟子的政治论,是以仁政为内容的王道,其本质是为封建统治阶级服务的。

“民为贵,社稷次之,君为轻。”

“天时不如地利,地利不如人和。”

——民本思想

孟子的思想

“乐民之乐者,民亦乐其乐,忧民之忧者,民亦忧其忧。”

“乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。”

——国君应以保民为职分

今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也。如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。诚如是也,民归之,由水之就下,沛然谁能御之?

——邦国主权在民

孟子告齐宣王曰:“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。

寇仇,何服之有?

“春秋无义战。”

“得道者多助,失道者寡助。”

——反对不义战争

战国时期,列强纷争,以征伐为能事,各国诸侯国君都是野心勃勃地追求“莅中国而抚四夷”的霸主地位。对外连年征战,对内盘剥人民,于是就出现“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”(《孟子 离娄上》)的惨烈局面,致使广大人民“仰不足以事父母,俯不足以蓄妻子;乐岁终身苦,凶年不免于死亡”,过着苦难的生活。而齐国在东方诸侯中又号称强国,齐宣王子承父业,野心勃勃,在稷下扩置学宫,招揽学士,任其讲学议论。孟子这时也以客卿的身份在齐宣王身边供职。于是,孟子便在一次齐宣王问有关齐桓晋文称霸之事的时候,针对当时的社会现实,阐发他的“发政施仁”,改革政治,实行“王道”的主张了,这就是著名的《齐桓晋文之事》。

背景介绍

帝道、王道与霸道

帝道:即以上古圣王尧舜禹汤的方式治理天下。

王道:儒家提出的一种以仁义治天下的政治主张。

霸道:指君主凭借武力、刑法、权势等进行统治。

所谓王道,实际上就是人们在一定的历史时期,处理一切问题的时候,按照当时通行的人情和社会道德标准,在不违背当时的政治和法律制度的前提下,所采取的某种态度和行动。反之,如果不顾一切,依靠权势,蛮横逞强,颐指气使,巧取豪夺,就是所谓霸道了。

但是用我们现在的眼光看去,古人的所谓王道和霸道,从本质上说是没有多大区别的。在古代奴隶社会和封建社会中,实行王道和实行霸道,结果可以完全相同;而赞成王道的人和赞成霸道的人,虽然有时分为两派,甚至互相攻击,各不相让,然而,有时是同一种人,甚至是同一个人,忽而提倡王道,忽而又提倡霸道。

胡龁

hé

觳觫

hú sù

褊小

biǎn

忖 度

cǔn duó

便嬖

pián bì

吾惛

hūn

放辟邪侈

pì chǐ

畜妻子

xù

彘

zhì

庠序

xiáng

孝悌

tì

字音

第二章

贰

学习文言

梳理文意

01 第一阶段 保民而王

齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事,可得闻乎?”

孟子对曰:“仲尼之徒无道桓文之事,是以后世无传焉,臣未之闻也。无以,则王wàng乎?”

曰:“德何如则可以王wàng矣?”

曰:“保民而王,莫之能御也。”

曰:“若寡人者,可以保民乎哉?”

曰:“可。”

曰:“何由知吾可也?”

1.之徒:这类人。

2.道:谈论、讲述。

3.是以:因此。

4.无传:没有流传。

5.以:通“已”,停止。

6.王:动词 行王道以统一天下。

7.若:像。

7.臣未之闻也/德何如/莫之能御也/何由知吾可也:宾语前置句。

语段分析一:

【译文】齐宣王问孟子说:“齐桓公、晋文公称霸的事,(我)可以听吗?”孟子回答说:“孔子这些人中没有讲述齐桓公、晋文公的事情的,因此后世没有流传,我没有听说过这事。如果一定要说一说,那么还是说说行王道的事吧!”齐宣王说:“道德怎么样才可以行王道以统一天下呢?”孟子说:“安养民众才能称王于天下,便没有什么人可以抵御他了。”齐宣王说:“像我这样的人,能够安养百姓吗?” 孟子说:“可以。”齐宣王说:“从哪儿知道我可以呢?”

1.开头两段双方对话的流程是什么?

齐王问“霸道” → 孟子转话题到“王道”

2.面对齐王对“霸道”的询问,孟子采取何种应对策略?

不闻齐桓晋文 → 无以,则王乎 (避开“霸道”,引入正题“王道”)

3.本段重点:孟子为何撒谎“仲尼之徒无道桓文之事”?

“齐桓”即春秋时期齐国国君“齐桓公”

“晋文”即春秋时期晋国国君“晋文公”

“事”指的是争霸之事。

春秋五霸

解题

齐桓公

晋文公

楚庄王

吴王阖闾

越王勾践。

——《荀子·王霸》

齐桓公

晋文公

宋襄公

秦穆公

楚庄王

——《史记索隐》唐·司马贞

齐桓公,春秋五霸之首,公元前685-前643年在位,春秋时代齐国第十五位国君,姜姓,吕氏,名小白,终年73岁。是姜太公吕尚的第十二代孙,是齐僖公禄甫的三儿子,其母为卫国人。早年在鲍叔牙保护下,逃到莒jǔ国避难。在齐僖公长子齐襄公和僖公侄子公孙无知相继死于内乱后,公子小白与公子纠争位成功,即国君位为齐桓公。

尊王攘夷

齐桓公

尊王攘夷

周朝,自平王东迁以后,周天子权威大大减弱,诸侯国内的篡权政变和各国之间的兼并战争不断发生。与此同时南北边境族群趁机入侵,北有山戎,南有荆蛮,华夏文明面临空前的危机。

春秋时期的齐桓公在管仲的辅佐下,经过了内政、经济、军事等多方面改革,有了雄厚的物质基础和军事实力,适时打出了“尊王攘夷”的旗帜,以诸侯长的身份,挟天子以伐不服。尊崇周天子,并数次发动帮助诸侯国攘斥夷狄战争而大获赞赏,其事迹被后世称为尊王攘夷。

晋文公(前697年-前628年),姬姓,名重耳,是中国春秋时期晋国的第二十二任君主,前636年-前628年在位,晋献公之子,母亲为狐姬。晋文公文治武功卓著,是春秋五霸中第二位霸主,与齐桓公并称“齐桓晋文”。

会盟天下

晋文公

公元前632年,晋楚两国在魏国城濮进行争夺中原霸权的首次大战,晋文公亲率晋军运用联齐秦、曹卫的外交策略及避敌锋芒、诱敌深入的后发制人战略,重创楚军,取得了争霸中原的决定性胜利。

城濮之战后,同年五月,晋文公召集齐、宋、鲁、蔡、郑、卫、莒、陈等国的国君在郑国践土邑(今河南原阳西南)举行盟会。周天子襄王也亲自赶来践士劳师,册封晋文公为侯伯,统御诸侯,成为春秋五霸中第二位霸主。

晋文公文治武功卓著,又完成图霸中原事业,与齐桓公并称“齐桓晋文”。

会盟天下

1.开头两段双方对话的流程是什么?

齐王问“霸道” → 孟子转话题到“王道”

2.面对齐王对“霸道”的询问,孟子采取何种应对策略?

不闻齐桓晋文 → 无以,则王乎 (避开“霸道”,引入正题“王道”)

3.本段重点:孟子为何撒谎“仲尼之徒无道桓文之事”?

其一,孔子的大一统和尊王攘夷政治理想。孔子基于所处的时代,称道管仲桓文之徒是在于维护诸夏之团结与中国之稳定。

其二,孟子的拨乱反正政治理想。孟子的时代,诸侯纷纷称王,而周天子的力量已经微不足道。当时各诸侯王向往桓、文称霸,想的已不是团结诸夏,维护中国的“王道”,而是攻城掠地,扩大自己的地盘,致使征战连绵,民不聊生。齐宣王也想以武力服人称霸天下。而孟子周游列国则为推行“王道”——崇尚和推行仁政,以德服人,使天下人民心悦诚服地归顺。所以孟子不但不称道桓文、管晏之徒,甚至以相提并论为可耻。

因此,孔孟谈“齐桓、晋文事”时,也是采用“拿来主义”,只取符合儒家“王道仁政”的精华,剔出“霸道”的糟粕。

曰:“臣闻之胡龁hé曰:‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者。王见之,曰:’牛何之?‘对曰:’将以衅钟。’王曰:’舍之!吾不忍其觳觫hú sù,若无罪而就死地。‘对曰:’然则废衅钟与?‘曰:’何可废也?以羊易之。‘不识有诸?“ 曰:“有之。”

1.牛何之:宾语前置。之:动词,到,往。

2.以:介词,用。 臣闻之(于)胡龁曰/将以(之)衅钟:省略句。

3.若:这样。 4.就:动词,靠近,走向。

5.然则:既然这样,那么。 6.识:知道。 7.诸:兼词,“之乎”。

语段分析二:

【译文】(孟子)说:“我听胡龁说:‘您坐在大殿上,有个牵牛从殿下走过的人。您看见这个人,问道:‘牛(牵)到哪里去?’(那人)回答说:‘准备用它来祭钟。’大王您说:‘放了它!我不忍看它那副恐惧发抖的样子,就这样没有罪过而走向死地。’(那人问)道:‘既然这样,那么废弃取血涂钟行祭的仪式吗?’您说:‘怎么可以废除呢?用羊来替换它吧。’不知道有没有这件事?”齐宣王说:“有这样事。”

曰:“是心足以王矣。百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。”

王曰:“然,诚有百姓者。齐国虽褊biǎn小,吾何爱一牛?即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。”

曰:“王无异于百姓之以王为爱也。以小易大,彼恶知之?王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉?”

1.爱:吝惜,舍不得。2.固:本来、确实。3.然:对,正确。4.诚:确实,的确。5.异:形容词意动,对……感到奇怪。之:主谓间,取独。

6.以:动词,认为。7.若:如果。8.隐:痛惜、哀怜。9.择:区别。

语段分析三:

【译文】(孟子)说:“这样的心就足以行王道统一天下了。老百姓都认为大王是吝惜(一头牛)。我确实知道您是不忍心。”(齐宣王)说:“对的,的确有这样的百姓。齐国虽然土地狭小,我又何至于吝惜一头牛?就是不忍看它那副恐惧发抖的样子,这样毫无罪过而走向受死的地方,所以用羊去换它。”(孟子)说:“您不要对百姓认为您吝啬而感到奇怪。以小换大,他们怎么知道您的想法呢?您如果哀怜它无罪却走向死地,那么牛和羊又有什么区别呢?”

王笑曰:“是诚何心哉?我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。”

曰:“无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远庖厨也。”

1.是:这。2.诚:的确、究竟。3.宜乎百姓之谓我爱也:主谓倒装,之:助词,取独。4.伤:妨碍。5.远:形作动,远离。

语段分析四:

【译文】齐宣王笑着说:“这究竟是一种什么想法呢?,我不是吝惜钱财才用羊替换牛的,老百姓说我吝啬是理所应当的了。(孟子)说:“没有关系,您这样做正体现了仁爱之道,(原因在于您)看到了牛而没看到羊。有道德的人对于飞禽走兽:看见它活着,便不忍心看它死;听到它的声音,便不忍心吃它的肉。因此君子远离厨房。”

1.这一部分双方对话的流程是什么?

2.在本次的谈话中,孟子采取何种应对策略?用了什么论证方法?

齐王问王道

孟子提出“保民而王”

齐王问保民

孟子问“以羊易牛”

王肯定事实

孟子提出“爱与不忍”

齐王解释

孟子问“牛羊何择”

齐王笑

孟子提出“仁术即不忍”

肯定善心(“不忍”)取得信任。

举例论证:“以羊易牛”。

命题:齐宣王可以保民而王

孟子的证明题——

绝招:逻辑三段论

凡是“不忍之心 ”的君主可以“保民”。

齐宣王是有“不忍之心”的。

所以,齐宣王可以“保民”。

凡是“保民”之君“足以王”。

齐宣王是可以“保民”的。

所以,齐宣王“足以王矣”。

如何理解“以牛易羊”中的仁?

这部分孟子挖掘了齐宣王身上具备的行王道的潜质——仁心。

南宋理学家朱熹说:“仁,心之德,爱之理也。”儒家讲爱,不同于佛教讲的慈悲、墨家的兼爱、基督教的博爱,而是一种有等差的爱,分别是亲亲、仁民、爱物。《孟子集注》卷十三第四十六章讲“君子之于物也,爱之而弗仁;于民也,仁之而弗亲。亲亲而仁民,仁民而爱物”。朱熹的解释物是“禽兽草木”,爱是“取之有时,用之有节”。意思就是,君子对于禽兽草木这样人类以外的动植物,只是遵照生物的生长时令,有节制地取用,并不需要像对待人一样对待它们。人的本能是最爱自己的亲人,其次是其他人类,再其次是动植物。齐王能够表现出对牛对动物的爱,这一种爱就是爱物,爱物的心是可以上升为仁心的,一个爱物的人是可以成长为仁民之人的。所以孟子说“是心足以王矣”,有这仁心,你就可以治理好天下了。但是这种成长是要修炼的,齐宣王现在不能算是一个仁君,因为他“恩足以及禽兽,而功不至于百姓”,你的恩惠可以施加给禽兽,却不能给百姓恩惠,能有对物的爱却没有对百姓的仁。齐宣王肯定亲亲,如今又做到了爱物,那么只要在做到仁民,就算仁君了。

第一阶段的论证

第一阶段论证观点

论点:齐宣王“可以保民而王”

理论依据:“不忍之心”可以“保民而王”

事件:“以羊易牛”

积极意义:把“保民而王”的帽子牢牢地扣在齐宣王的头上。

02 第二阶段 是不为也

王说,曰:“《诗》云:‘他人有心,予忖度之。’夫子之谓也。夫我乃行之,反而求之,不得吾心。夫子言之,于我心有戚戚焉。此心之所以合于王者,何也?

1.说:通“悦”。2.忖cǔn度duó:猜测。

3.夫子之谓:说的就是您,“谓夫子”的宾语前置。之,宾前标志。4.夫:句首发语词。5.戚戚:内心有所触动。

语段分析五:

【译文】齐宣王高兴了,说:“《诗经》说:‘别人有什么心思,我能揣测到。’说的就是先生您这样的人啊。我这样做了,回头再去想它,却想不出是为什么。先生您说的这些,对于我的心真是有所触动啊!这种心之所以符合王道的原因,是什么呢?”

曰:“有复于王者曰:‘吾力足以举百钧,而不足以举一羽;明足以察秋毫之末,而不见舆薪。’则王许之乎?“ 曰:“否。”

“今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。故王之不王,不为也,非不能也。”

1.复:禀报。2.足以:足够用来。3.钧:古代重量单位。4.明:名词,视力。5.秋毫之末:秋天鸟兽生出的羽毛的尖端。6.舆薪:整车的柴。7.许:相信,认可。8.独:偏偏,却。9.一羽之不举:宾语前置。10.见保:被爱护。

语段分析六:

【译文】(孟子)说:“(假如)有人报告大王说:‘我的力气足以举起百钧重的东西,却不能够举起一根羽毛;视力足以看清鸟兽秋天新生细毛的末稍,却看不到整车的柴草。’那么,大王您认可这话吗?” (齐宣王)说:“不认可。”“如今您的恩德足以推及禽兽,而功德却不能推及到老百姓身上,却是为什么呢?既然这样,那么,举不起一根羽毛,是不用力气的缘故;看不见整车的柴草,是不用视力的缘故;老百姓没有受到安抚,是不肯布施恩德的缘故。所以,大王您不能以王道统一天下,是不肯这样做,而不是不能这样做。”

命题:齐宣王是有“不忍之心”,却“不推于民”,是因为有称霸的大欲。

孟子的证明题——

绝招:类比法

(有人)“力足以举百钧,而不足以举一羽”

——这是“不用力”。

(有人)“明足以察秋毫之末”“而不见舆薪”

—— 这是“不用明”。

同理可得:

(大王)“恩足以及禽兽”“功不至于百姓”

——这是“不用恩”。

曰:“不为者与不能者之形何以异?”

曰:“挟太山以超北海,语人曰:‘我不能。’是诚不能也。为长者折枝,语人曰:‘我不能。’是不为也,非不能也。故王之不王,非挟太山以超北海之类也;王之不王,是折技之类也。老①吾老② ,以及人之老;幼①吾幼② ,以及人之幼:天下可运于掌。

1.何以异:宾语前置。异:区分。2.超:跃过。3.枝:“肢” 4.老① /老② :形作动,敬爱/形作名,老人。5.幼①幼②:形作动,爱护/形作名,小孩。

语段分析七:

【译文】(齐宣王)说:“不肯干与不能干这两种表现怎样区别?” (孟子)说:“(用胳膊)挟着泰山去跳过渤海,告诉别人说:‘我做不到。’这确实是做不到。为长者按摩肢体,告诉别人说:‘我做不到。’这是不肯做,而不是不能做。所以大王不能统一天下,不属于(用胳膊)挟泰山去跳过渤海这一类的事;大王不能统一天下,属于为长者按摩肢体一类的事。敬爱自家的老人,进而推广到敬爱别人家的老人;爱护自家的孩子,进而推广到爱护别人家的孩子。(照此理去做)要统一天下如同在手掌上转动东西那么容易了。

命题:齐宣王是“不为”而非“不能”

孟子的证明题——

绝招:逻辑三段论

A ——不能 “挟太山以超北海”,“是诚不能”;

“王之不王 ”“非不能也”;

故“王之不王,非挟太山以超北海之类也 ”

B——不能 “为长者折枝”“是不为也”;

“王之不王,不为也”;

故“王之不王,是折枝之类也”。

B否定A

结论:“推恩于民”很容易,能做到。

《诗》云:‘刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。’言举斯心加诸彼而已。故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者,无他焉,善推其所为而已矣。今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?权,然后知轻重;度① duó ,然后知长短;物皆然,心为甚。王请度② duó之!

1.刑:通“型”,名作动,做榜样。寡妻:正妻。

2.至于:从而推广到,古今异义。 3.御:治理。4.举:拿。

5.斯心:这样的心思,即上文所说爱自己家人之心。

6.所以:……的原因。8.权:动词,用秤称。9.度① /度②:用尺量/考虑。

语段分析七:

【译文】《诗经》说:“给自己的妻子做榜样,推及到兄弟,进而治理好一家一国。”这是说拿这样的心思加到别人身上罢了。所以,推广恩德足以安抚天下,不推广恩德连妻子儿女都保护不了。古代圣人大大超过别人的原因,没别的,善于推广他们的好行为罢了。如今(您的)恩德足以推广到禽兽身上,而功德推不到老百姓身上,这究竟是为什么呢?称一称,才能知道轻重;量一量,才能知道长短,事物都是如此,人心更是这样。大王,您请思量一下吧!

命题:“推恩”和“不推恩”的两种结果

孟子的证明题——

绝招:归纳演绎法

“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”,

则“天下可运于掌”;

“刑于寡妻,至于兄弟” ,

则“御于家邦”;

“言举斯心加诸彼而已 ,

则“推恩足以保四海”。

绝招:二难法

“推恩足以保四海”,(齐宣王不想“推恩”)

“不推恩无以保妻子”。

宣王或“推恩”,或“不推恩”(兴甲兵)

故宣王或“可保四海”,或“无以保妻子”。

1.这一部分双方对话的流程是什么?

2.在本次的谈话中,孟子采取何种应对策略?用了什么论证方法?

齐王悦,再问王道

孟子以比喻设问

王否定

孟子提出“不为与不能”

王问不为与不能之异

孟子提出“推恩于民”

巧设比喻指出问题。

比喻论证:“一羽之不举、舆薪之不见”比喻“百姓之不见保”

对比论证:恩足以及禽兽 VS 功不至于百姓。

不能挟太山以超北海 VS 不能为长者折枝。

推恩足以保四海 VS 不推恩无以保妻子。

引用论证:《诗经》刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。

如何将爱物、亲亲升华到仁民?

本部分重点解释爱物的齐宣王不能爱民的原因,是他没有“推恩”的意识。

孔子说“己所不欲勿施于人”,反之“己所欲”就应该施于人。亲亲是人的本能,你不需要像爱自己的父亲一样爱天下人的父亲,但你应该将感情降低一点,给予别人的父亲略少一点的爱,这样就够了。

齐宣王能做到却不做,还找借口说做不到。

03 第三阶段 反其本矣

“抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后快于心与?”王曰:“否,吾何快于是?将以求吾所大欲也。”曰:”王之所大欲,可得闻与?”王笑而不言。曰:为肥甘不足于口与?轻暖不足于体与?抑为采色不足视于目与?声音不足听于耳与?便pián嬖bì不足使令于前与?王之诸臣皆足以供之,而王岂为是哉?”曰:“否,吾不为是也。”曰:“然则王之所大欲可知已:欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。”

1.抑:难道。2.兴:发动。3.危:使动,使……受到危害。4.所大欲:最想要的东西。5.肥甘/轻暖/采(通“彩”)色:形作名,肥美的食物/轻暖的衣服/绚丽的服饰。6.便嬖:受君主宠爱的人。7.为是:为了这些。8.朝:使动,使....朝见。9.莅:统治。

语段分析八(21-27):

【译文】“难道您发动战争,使将士冒生命的危险,与各诸侯国结怨,这样心里才痛快吗?”齐宣王说:“不是的,我怎么会这样做才痛快呢?我是打算用这办法求得我最想要的东西罢了。”(孟子)说:“您最想要的东西是什么,(我)可以听听吗?”齐宣王只是笑却不说话。(孟子)说:“是因为肥美的食物不够吃吗?又轻又暖的衣服不够穿吗?还是因为绚丽的颜色不够看呢?美妙的音乐不够听吗?左右受宠爱的人不够用吗?您的大臣都足够您使唤,难道大王真是为了这些吗?”(齐宣王)说:“不是,我不是为了这些。”(孟子)说:“那么,大王最想得到的东西便可知道了:是想开拓疆土,使秦国、楚国来朝见,统治整个中原地区,安抚四方的少数民族。(但是)以这样的做法,去谋求这样的欲望,就像爬到树上去抓鱼一样。”

王曰:“若是其甚与?”曰:“殆有甚焉。缘木求鱼,虽不得鱼,无后灾;以若所为,求若所欲,尽心力而为之,后必有灾。”曰:“可得闻与?”曰:“邹人与楚人战,则王以为孰胜?”曰:“楚人胜。”曰:“然则小固不可以敌大,寡固不可以敌众,弱固不可以敌强。海内之地,方千里者九,齐集有其一。以一服八,何以异于邹敌楚哉?盖hé亦反其本矣?

1.殆:恐怕,可能。2.以:介词,拿,用。3.孰:谁。4.小/大/寡/众/弱/强:形作名。5.集:集聚(总面积)。6.服:使动,使……降服。何以异于邹敌楚哉:状后。7.盖:同“盍”,何不。8.根本:仁政王道。

语段分析九(28-33):

【译文】齐宣王说:“有像(你说的)这么严重吗?”(孟子)说:“恐怕比这还严重。爬到树上去抓鱼,虽然抓不到鱼,却没有什么后患;假使用这样的做法,去谋求这样的欲望,又尽心尽力地去干,此后必然有灾祸。”(齐宣王)说:“(这是什么道理)可以让我听听吗?”(孟子)说:“(如果)邹国和楚国打仗,那您认为谁胜呢?”(齐宣王)说:“楚国会胜。”(孟子)说:“既然这样,那么小国本来不可以与大国为敌,人少的国家本来不可以与人多的国家为敌,弱国本来不可以与强国为敌。天下的土地,纵横一千多里的(国家)有九个,齐国的土地总算起来也只有其中的一份。以九分之一(的力量)去使九分之八(的力量)降服,与邹国和楚国打仗有什么不同呢?何不回到根本上来呢?

今王发政施仁,使天下

仕者皆欲立于王之朝,

耕者皆欲耕于王之野,

商贾皆欲藏于王之市,

行旅皆欲出于王之涂,

天下之欲疾其君者皆欲赴诉于王。

其若是,孰能御之?”

1.藏:储存。

2.涂:通“途”,道路。

3.疾:憎恨。

4.其:副词,表假设。

语段分析九:

【译文】(如果)您现在发布政令施行仁政,使得天下当官的人都想到您的朝廷来做官,种田的都想到您的田野来耕作,做生意的都想(把货物)存放在大王的集市上,旅行的人都想在大王的道路上出入,各国那些憎恨他们君主的人都想跑来向您诉说。如果像这样,谁还能抵挡您呢?”

命题:霸道和王道的两种不同结果

孟子的证明题——

绝招:类比推理法

邹国“小”“寡”“弱”,敌楚必有灾;

齐国小、寡、弱(“以一服八”);

故“何以异于邹敌楚哉”。

若“发政施仁”,则“天下仕者 皆欲赴诉于王”。

“其若是,孰能御之 ”

结论:若发政施仁,则天下莫能御之。

1.这一部分双方对话的流程是什么?

2.在本次的谈话中,孟子采取何种应对策略?用了什么论证方法?

王提出“求大欲”

孟子问大欲

王笑而不语

孟子追问大欲

王否定

孟子揭露王之大欲并指出错误

孟子警告有灾

步步紧逼陈述利弊。

比喻论证:缘木求鱼。

类比论证:邹人与楚人战 VS 齐国以一服八。

假设论证:今王发政施仁……

王问理由

王问原因

孟子以邹楚之战发问

孟子再提“发政施仁”

孟子的“民本思想”有何依据?

这一部分解释了为何齐宣王有爱物的仁心,却不能行仁政得到人民的信任和支持,因为他想靠武力强取天下。孟子说你这是缘木求鱼。你以为用武力夺取天下就能获得万民拥戴,但你恰好理解反了,应该是获得万民拥戴的人才能统一天下。

农业时代的国家,人口是最重要的资源。人口越多,劳力越多,产品越多,税收越多,兵源越多,人才越多……农业时代的国家要发展就需要扩大人口,而扩大人口一般就两条路:等待人口自然繁衍,和掠夺别国人口。通过战争来扩大土地、掠夺人口的方式会使得天下各国陷入无限战争中,最终使得天下总人口下降。

抢来的人口如果不善待他们,他们也无法安心生产、繁衍,反而可能会流亡到别的国家,或者成为本国的不稳定因素。

于是孟子提出了第三条路:以仁政创造良好的生产生活环境从而吸引外来人口。

国君要爱百姓,要分土地给百姓,要不影响百姓生产。慢慢的别国的百姓就会主动来投奔,商人会主动来经商,人才会主动来做官。

总之,国君不能只想着利己,不能肆意压迫、剥削、残害百姓,要把重视百姓,要把百姓的利益放心上,把百姓视为国家发展的根本。这就是著名的“民本思想”。

孟子的“民本思想”有何依据?

第一阶段的论证

论证观点

论点: “王之大欲”是实行王道的最大阻碍

理论依据:“霸道”弱民,“王道”推恩于民;推恩于民,天下王之。

事件:举重、老吾老、邹国敌楚

积极意义:在孟子的步步进逼下,宣王陷于两难之境,不得不答应“推恩”,施行王道。

04 第四阶段 反本措施

王曰:“吾惛,不能进于是矣。愿夫子辅吾志,明以教我。我虽不敏,请尝试之 。”

曰:“无恒产而有恒心者,惟士为能;若民,则无恒产,因无恒心。苟无恒心,放辟(pì)邪侈,无不为已。

1.惛:不明事理,糊涂。2.进于是:达到这一步。3.敏:聪慧。10.惟:只有。11.放/辟/邪/侈:放荡/不正/不老实/过度,不遵守礼仪法度。

语段分析十(34-35):

【译文】齐宣王说:“我糊涂啊,不能明白这个道理。希望先生您帮助我(实现)志愿,明白地教导我。我虽然不聪慧,请(让我)试着这么做做看。” (孟子)说:“没有长久可以维持生活的产业而有长久不变的心,只有有志之士才能做到,至于老百姓,没有固定的产业,因而就没有长久不变的心。如果没有长久不变的心,不遵守礼仪法度,无所不为。

及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。焉有仁人在位,罔民而可为也 ?是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子;乐岁终身饱,凶年免于死亡;然后驱而之善,故民之从之也轻。今也制民之产, 仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡。此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉?

1.从而:接着。2.刑:处罚。3.罔:通“网”,用网捕捉,比喻陷害。4.焉:哪里。5.制:规定。6.畜:养活。7.凶年:荒年。8.之:动词,走向。9.从之:跟着国君。10.惟:只是。11.赡:足。12.奚:疑问代词,何、哪里。13.治:讲求。

语段分析十一:

【译文】等到(他们)犯了罪,紧接着用刑法去处罚他们,这样做是陷害人民。哪有仁爱的君主掌权,却可以做这种陷害百姓的事呢? 所以英明的君主规定老百姓的产业,一定使他们上能赡养父母,下能养活妻子儿女,年成好时能丰衣足食,年成不好也不致于饿死;然后督促他们做好事,所以老百姓跟随国君走就容易了。如今,规定人民的产业,上不能赡养父母,下不能养活妻子儿女,好年景也总是生活在困苦之中,坏年景免不了要饿死。这样,只把自己从死亡中救出来,恐怕还不够,哪里还顾得上讲求礼义呢?

王欲行之,则盍反其本矣:五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣yì帛矣;鸡、豚、狗、彘zhì之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒:然而不王者,未之有也。”

1.树:名作动,种植。2.衣:名作动,穿。3.畜:饲养。4.无:通“勿”,不要。

5.庠序:古代学校。6.申:申戒、告诫。7.孝悌:孝敬父母,敬爱兄长。8.颁:通“斑”。9.未之有也:宾语前置。

语段分析十二:

“五十者”“七十者”怎么翻译?“五十者”“七十者”怎么翻译?王欲行之,则盍反其本矣:五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣yì帛矣;鸡、豚、狗、彘zhì之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒:然而不王者,未之有也。”

1.树:名作动,种植。2.衣:名作动,穿。3.畜:饲养。4.无:通“勿”,不要。

5.庠序:古代学校。6.申:申戒、告诫。7.孝悌:孝敬父母,敬爱兄长。8.颁:通“斑”。9.未之有也:宾语前置。

语段分析十二:

【译文】大王真想施行仁政,何不回到根本上来呢?五亩地的宅院,种上桑树,(那么)五十岁的人就可以穿上丝织的衣服了;鸡、狗、猪这些家畜,不要失去(喂养繁殖的)时节,七十岁的人就可以有肉吃了;一百亩的田地,不要耽误了农时,八口人的家庭就可以不挨饿了;慎重办理学校教育,把孝顺父母,尊重兄长的道义告诫给百姓,头发斑白的老人便不会在路上背负和头顶东西了。老年人穿丝织衣服吃上肉,老百姓不挨饿受冻,如果这样还不能统一天下,那是没有的(事情)。”

“鸡豚狗彘”为什么要两次提到“猪”?1.这一部分双方对话的流程是什么?

2.在本次的谈话中,孟子采取何种应对策略?用了什么论证方法?

王三问王道

孟子提出“恒产恒心”、“制民之产”和“驱而之善”。

正反对比有理有据。

对比论证:明君制民之产VS今也制民之产。

孟子的“仁政思想”具体措施是什么?

孟子在这一部分具体阐述了怎么做才能吸引人口。

孟子认为国君应该规定百姓的土地面积,使百姓能养活自己和家人。有了稳定工作的人就会有稳定的生活,有了稳定生活的人就会有稳定的思想,有稳定思想的人就可以引导他向善,人民向善则国家发展。反之,没有固定工作的人思想不稳定,这些思想不稳定的人机会成为流民。流民为了生存,或是会做出违法乱纪的事被法律惩罚,或是会流亡到别的国家。无论哪一种都会导致国家损失人口。这就是“有恒产者有恒心”,然后“驱而之善”的逻辑顺序。这一思想哪怕在今天无疑也是很有道理的,每个国家都非常重视本国的失业率,因为失业人口会变成社会不稳定因素。

农民有了土地后,孟子还有指导生产经营的较为具体的方针。

第一项是蚕桑纺织业,在五亩的宅园中种桑养蚕,经营得好,50岁的人可以“衣帛”。

第二项是家畜饲养业,如果适时地经营好这项事业,70岁的老人可以“食肉”。

第三项是农业耕作,如果国家不要用兵役、徭役侵夺农时,农民把百亩之田种好就可以使八口之家“无饥”。如果这三项生产事业都经营好,一户农民就可过上较富裕的生活。每家都富裕了,国家就会兴旺。

孟子的“仁政思想”具体措施是什么?

第三章

叁

深入探析

体会思想

综合全文,试分析孟子推行王道的步骤。

1.君王“爱物”,就具备“不忍之心”,就具备了行仁政的基本素质。

2.君王“亲亲”,就应该“推恩于民”。

3.“推恩”的首要措施是“制民之产”。

4.“制民之产”可以使百姓有“恒产”,有“恒产”的百姓就有“恒心”。

5.等百姓有了“恒心”,君王就能“驱而之善”。

6.做到了以上措施就是“保民”,“保民”就能“行王道”。

话不投机怎么办? 不忍之心

拉近距离聊日常,打消疑虑作铺垫

有所触动如何深入? 不为与不能

举例设喻明症结

动摇不定怎么办? 仁政蓝图

剖析利害反其本

心悦诚服求主张 具体措施

孔子:为国以礼

冉有:足民。至于礼乐,以俟君子。

孟子:五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡、豚、狗、彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

孟子“王道”的主张:反对武力征伐,先解决生计,再推行教化。与孔子“仁”“礼”思想一脉相承,阐述得更为细致具体。

子适卫,冉有仆。

子曰:“庶①矣哉!”冉有曰:“既庶矣,又何加焉?”曰:“富之。”曰:“既富矣,又何加焉?”曰:“教之。”

①众多

孟子话术

本文以王的九次提问引出孟子的一系列仁政治国主张。看似是王的提问推动了对话,其实除了第一问,王其他的提问都是在孟子的诱导下问出的。孟子一共七次抛出设问,引导王的思维,使王认识到问题,认同孟子的思想。

1.善于通过表扬来获取对方信任

2.善于用过提问来引导对方思维

3.善于通过比喻来阐述抽象道理

课文结构

提出话题

正面劝导

反面论述

破其“大欲”

引出主张

阐述措施

岔开提问,转谈王道

提出论点,以例引导

正面晓谕,指明方向

保民而王

以羊易牛

是不为,非不能

推恩

引出“大欲”,指出危害

以战为喻,主张施仁

辟田地,朝秦楚

后必有灾

宣王请教

孟子说仁

制民之产

谨庠序之教

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])