第8课 百家争鸣 课件(26张PPT)

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

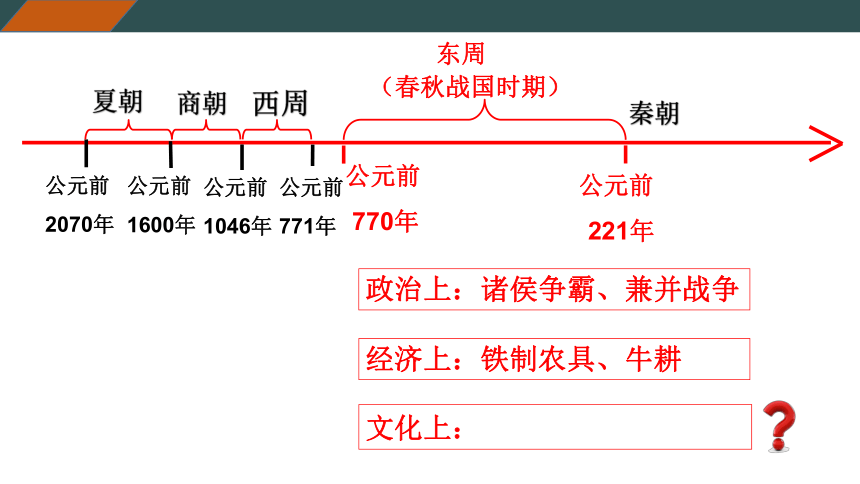

公元前

2070年

夏朝

公元前

1600年

公元前

1046年

商朝

西周

公元前

770年

公元前

221年

东周

(春秋战国时期)

秦朝

公元前

771年

政治上:诸侯争霸、兼并战争

经济上:铁制农具、牛耕

文化上:

第二单元 早期国家的产生和发展

第八课 百家争鸣

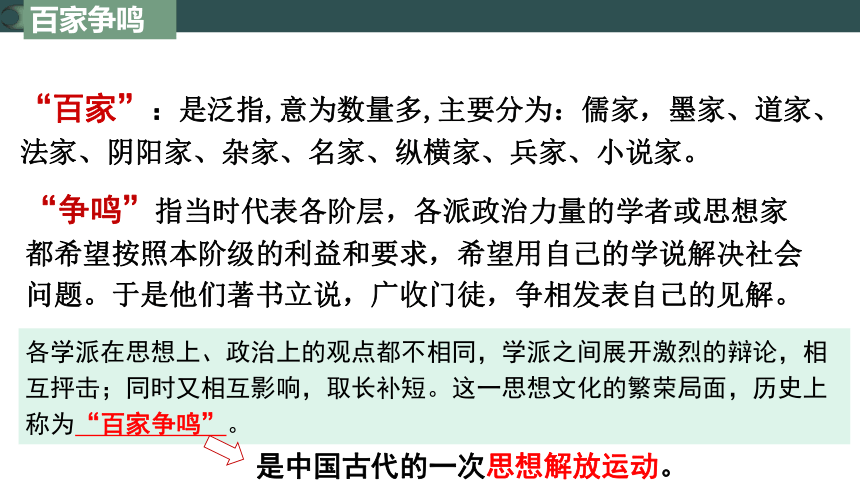

百家争鸣

“百家”:是泛指,意为数量多,主要分为:儒家,墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家。

“争鸣”指当时代表各阶层,各派政治力量的学者或思想家都希望按照本阶级的利益和要求,希望用自己的学说解决社会问题。于是他们著书立说,广收门徒,争相发表自己的见解。

各学派在思想上、政治上的观点都不相同,学派之间展开激烈的辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短。这一思想文化的繁荣局面,历史上称为“百家争鸣”。

是中国古代的一次思想解放运动。

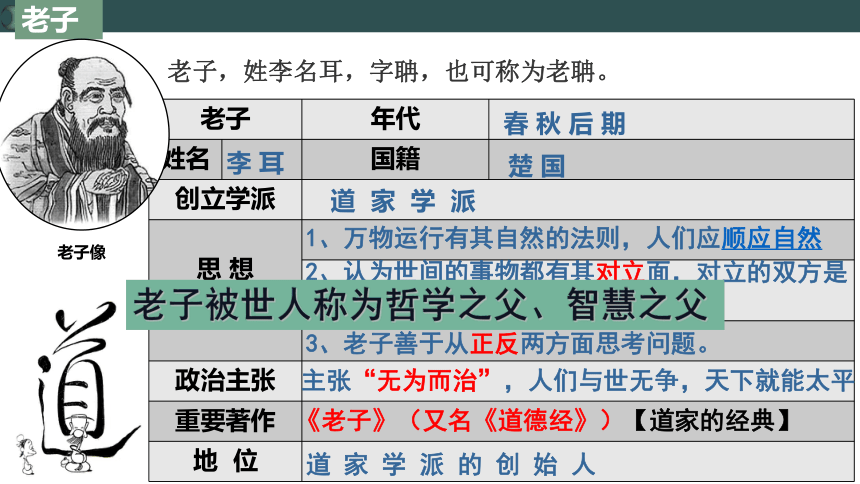

老子

老子 年代

姓名 国籍

创立学派

思 想 观 点

政治主张

重要著作

地 位

李 耳

春 秋 后 期

楚 国

1、万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然

2、认为世间的事物都有其对立面,对立的双方是

可以相互转化的。

主张“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平

《老子》(又名《道德经》)【道家的经典】

道 家 学 派 的 创 始 人

道 家 学 派

3、老子善于从正反两方面思考问题。

老子像

老子,姓李名耳,字聃,也可称为老聃。

老子被世人称为哲学之父、智慧之父

顺应自然

老子

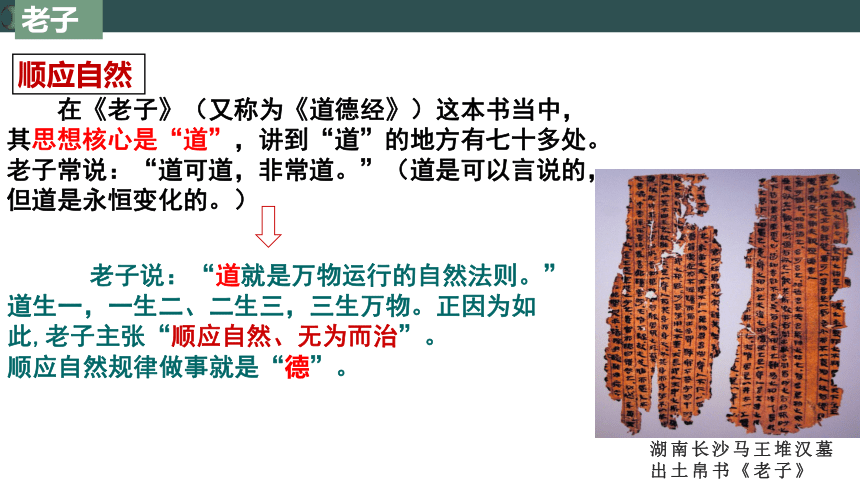

湖南长沙马王堆汉墓

出土帛书《老子》

在《老子》(又称为《道德经》)这本书当中,其思想核心是“道”,讲到“道”的地方有七十多处。老子常说:“道可道,非常道。”(道是可以言说的,但道是永恒变化的。)

老子说:“道就是万物运行的自然法则。”道生一,一生二、二生三,三生万物。正因为如此,老子主张“顺应自然、无为而治”。

顺应自然规律做事就是“德”。

老子

辩证法思想

世间事物都有对立面,对立双方可以相互转化。

塞翁失马,焉知非福

边境地区有位老翁,一次,他的马挣脱缰绳跑丢了,村里的人们都来宽慰他。那老人却说:“这也许是一件好事呢?”过了几个月,那匹走丢的马带着另一匹马回来了。人们都来祝贺他。那老人又说:“这也许是一件坏事。”没过多久,他的儿子从马上掉下来摔断了腿。人们又都来安慰他。那老人又说:“这也许是一件好事。”过了一年,胡人大举入侵边塞,健壮男子都被征兵去作战。惟有老翁的儿子因为摔断腿的缘故免于征战而保全了性命。

“福兮祸之所伏,祸兮福之所倚”

祸

福

相互转化

老子

主张“无为而治”

无为而治”并不是什么也不做,而是不过多地干预、充分发挥万民的创造力,做到自我实现,走向崇高与辉煌。“无为”不是无所作为,而是不妄作为。因为不违背客观规律,遵循客观规律而为,所以无所不为,就是什么都可以做,只要你遵循道,遵循客观规律。

老子认为最理想的社会,是百姓满足于原始简朴的生活,不奢求物质的享受。

小国寡民

老子

孔子和儒家学说

孔子(孔子,名丘,字仲尼)

1. 后期

2. 主要人生经历

(1)少时

(2)年轻时

(3)中年

(4)晚年

春秋

鲁国人

学习礼乐。

做过小吏,后收徒办学,成为知名学者。

曾在鲁国从政,时间不长,后周游列国,宣扬自己的政治主张。

回到家乡,从事教育、整理编订文化典籍。

孔子像

孔子和儒家学说

孔子像

(1)核心思想: ,提出 ,“仁”作为处理人与人关系的最高行为准则和道德规范。

(2)政治主张:①推崇西周的制度,主张

“仁”

“仁者爱人”

以德治国,

要求统治者爱惜民力,体察民意。

②反对 ,认为统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才会稳定。

苛政

3.思想和政治主张

孔子和儒家学说

“仁”“仁者爱人”

情景1:有一次孔子家的马棚失火,孔子退朝回到家中,看见焦土断垣,急切地问:“伤到人了没?”对财产只字不提。

“仁”“仁者爱人”,要有爱心和同情心。

情景2:孔子路过泰山,见到一妇女在坟前哭泣。孔子让弟子前去询问其哭泣的原因。

妇女说:“以前我公公被老虎咬死了,我的丈夫也被咬死了,如今我儿子又死于虎口。”

孔子问:“那你们一家为什么不搬离这里呢?”

妇女说:“这里没有苛政!!”

孔子说:“苛刻的暴政比老虎还要凶猛可怕!”

反对苛政,实行德政

“苛政猛于虎”

4.教育成就

孔子和儒家学说

孔子讲学图

三千弟子诵读《论语》

(1)创办私学,打破了贵族和王室垄断教育的局面;

(2)主张“有教无类”,招收不同出身的学生,先后培养了三千弟子,促进了教育在民间的发展。

(3)教学中注重道德教育和文化知识教育发现和总结出许多教育规律,提出了一系列教学原则和方法。

因材施教

孔子和儒家学说

因材施教

从学生的实际情况、个别差异出发,有的放矢地进行有差别的教学,使每个学生都能扬长避短,获得最佳发展。

孔子是我国第一个主张“因材施教”的教育家,他承认学生个性的差异和程度的高低,主张在统一的培养目标下,注重 “因材施教”。

孔子和儒家学说

5.文化成就

孔子在晚年精心整理古代重要的文献资料,对传承中国古代文化经典和学术思想作出了巨大贡献。

6.影响

孔子是儒家学派的创始人,他的思想后来由其弟子整理而成《论语》一书。孔子的学说对中国古代文化的发展有非常重要的影响,他提出的一些道德规范对中国社会的发展也具有深远影响。

整理古籍《诗经》《尚书》等

编订编年体史书《春秋》

孔子和儒家学说

《论语》

《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的思想主张。与《大学》《中庸》《孟子》并称“四书”。

谦虚好学

温故知新

必有我师焉

知之为知之

温故而知新

思而不学则殆

学而时习之

“三人行, 。”

“ ,不知为不知,是知也。”

“ ,可以为师矣。”

“ ,不亦说乎。”

“学而不思则罔, 。”

善于思考

孔子和儒家学说

孔子和儒家学说

孔子和儒家学说的影响

美国

韩国

澳大利亚

北欧

2017年底,全球已有146个国家(地区)建立了525所孔子学院和1113个中小学孔子课堂。

孔子学院是中国国家汉语国际推广领导小组办公室在世界各地设立的推广汉语和传播中国文化的机构。

庄子

孔子和儒家学说

在老子、孔子的引领下,战国时期中华大地上出现了一大批百科全书式的渊博学者,他们以巨大的热情和无畏的勇气,从不同的角度对各个领域的问题进行辩论,此时的学术思想领域非常活跃,各家各派各陈其说,出现“百家争鸣”的局面。

孔子

孟子

老子

墨子

韩非子

百家争鸣

一、百家争鸣的原因?(为何会出现“百家争鸣”的现象?)

背景:战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立。

思想文化:从“学在官府”到“学在民间”——私学兴起,文化发展。

政治:分封制瓦解,周王室衰微,诸侯争霸,战国兼并。

经济:铁制工具和牛耕技术推动生产力的发展,社会经济迅速发展。

学术环境:相对宽松

百家争鸣

学派 人物 主要思想

墨家

儒家

道家

法家

兵家

“兼爱”、“非攻”;选贤;“节俭”

墨子

孟子

“仁政”;“民贵君轻”;反对战争

荀子

“礼治”;明确尊卑等级

庄子

治国要顺其自然和民心,追求精神自由,保持独立人格。

韩非

依法治国;君主专制中央集权

孙武

“知彼知己者,百战不殆”;《孙子兵法》

二、百家争鸣的代表

百家争鸣

墨子(公元前468~公元前376年)名翟,战国时鲁国人。墨家学派创始人。战国时期著名思想家、政治家、军事家。科学先驱,善于机械制造。

生平

思想主张

1.“兼爱”、“非攻”

2.选贤能,提倡节俭

著作

《墨子》

墨

子

百家争鸣

生平

孟

子

生平

名轲,字子舆,战国时期鲁国人。中国古代著名思想家、教育家。儒家的主要代表之一。

思想主张

主张实行“仁政”,“民贵君轻”思想,反对一切非正义战争,“仁政”治国,轻徭薄赋,爱护自然资源。

著作

《孟子》

百家争鸣

荀

子

战国时人,儒家代表人物。

百家争鸣

庄

子

生平

思想主张

发展了老子的思想,强调治国要顺应自然和民心。(“无为而治”)

著作

《庄子》

名周,字子休,战国时期的宋国人。战国时期道家学派的代表人物,著名思想家、哲学家。

百家争鸣

韩

非

子

生平

思想主张

著作

战国时期韩国人,法家学说的创始人,战国时期著名的哲学家、思想家、散文家。

主张改革,反对空谈仁义,提倡法治,提出建立君主专制中央集权的封建国家。

《韩非子》

百家争鸣

三、百家争鸣的意义

百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为古代第一次思想文化发展的高峰;为中国古代文化的发展奠定了基础;并对后世有十分重要而深远的影响。

课堂小结

学派 代表 时期 主要思想

法家

道家

墨家

老子

庄子

墨子

韩非

春秋晚期

战国

战国

战国

战国

孔子

孟子

“仁”的学说、以德治国、有教无类

“仁政”、“民贵君轻”

一切事物都有对立面,对立双方能够相互转化;“无为而治”;“道法自然”

强调治国要顺应自然和民心

主张“兼爱”、“非攻”、尚贤、节俭等

以法治国,建立中央集权专制统治

儒家

荀子

春秋晚期

战国

“礼治”、尊卑等级

古为今用

孟子“仁政”

墨子的提倡节俭

墨子“兼爱非攻”

庄子“顺应自然”

以民为本

构建节约型社会

平等博爱\热爱和平\反对战争

人与自然和谐相处

韩非子“法治”

依法治国

公元前

2070年

夏朝

公元前

1600年

公元前

1046年

商朝

西周

公元前

770年

公元前

221年

东周

(春秋战国时期)

秦朝

公元前

771年

政治上:诸侯争霸、兼并战争

经济上:铁制农具、牛耕

文化上:

第二单元 早期国家的产生和发展

第八课 百家争鸣

百家争鸣

“百家”:是泛指,意为数量多,主要分为:儒家,墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家。

“争鸣”指当时代表各阶层,各派政治力量的学者或思想家都希望按照本阶级的利益和要求,希望用自己的学说解决社会问题。于是他们著书立说,广收门徒,争相发表自己的见解。

各学派在思想上、政治上的观点都不相同,学派之间展开激烈的辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短。这一思想文化的繁荣局面,历史上称为“百家争鸣”。

是中国古代的一次思想解放运动。

老子

老子 年代

姓名 国籍

创立学派

思 想 观 点

政治主张

重要著作

地 位

李 耳

春 秋 后 期

楚 国

1、万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然

2、认为世间的事物都有其对立面,对立的双方是

可以相互转化的。

主张“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平

《老子》(又名《道德经》)【道家的经典】

道 家 学 派 的 创 始 人

道 家 学 派

3、老子善于从正反两方面思考问题。

老子像

老子,姓李名耳,字聃,也可称为老聃。

老子被世人称为哲学之父、智慧之父

顺应自然

老子

湖南长沙马王堆汉墓

出土帛书《老子》

在《老子》(又称为《道德经》)这本书当中,其思想核心是“道”,讲到“道”的地方有七十多处。老子常说:“道可道,非常道。”(道是可以言说的,但道是永恒变化的。)

老子说:“道就是万物运行的自然法则。”道生一,一生二、二生三,三生万物。正因为如此,老子主张“顺应自然、无为而治”。

顺应自然规律做事就是“德”。

老子

辩证法思想

世间事物都有对立面,对立双方可以相互转化。

塞翁失马,焉知非福

边境地区有位老翁,一次,他的马挣脱缰绳跑丢了,村里的人们都来宽慰他。那老人却说:“这也许是一件好事呢?”过了几个月,那匹走丢的马带着另一匹马回来了。人们都来祝贺他。那老人又说:“这也许是一件坏事。”没过多久,他的儿子从马上掉下来摔断了腿。人们又都来安慰他。那老人又说:“这也许是一件好事。”过了一年,胡人大举入侵边塞,健壮男子都被征兵去作战。惟有老翁的儿子因为摔断腿的缘故免于征战而保全了性命。

“福兮祸之所伏,祸兮福之所倚”

祸

福

相互转化

老子

主张“无为而治”

无为而治”并不是什么也不做,而是不过多地干预、充分发挥万民的创造力,做到自我实现,走向崇高与辉煌。“无为”不是无所作为,而是不妄作为。因为不违背客观规律,遵循客观规律而为,所以无所不为,就是什么都可以做,只要你遵循道,遵循客观规律。

老子认为最理想的社会,是百姓满足于原始简朴的生活,不奢求物质的享受。

小国寡民

老子

孔子和儒家学说

孔子(孔子,名丘,字仲尼)

1. 后期

2. 主要人生经历

(1)少时

(2)年轻时

(3)中年

(4)晚年

春秋

鲁国人

学习礼乐。

做过小吏,后收徒办学,成为知名学者。

曾在鲁国从政,时间不长,后周游列国,宣扬自己的政治主张。

回到家乡,从事教育、整理编订文化典籍。

孔子像

孔子和儒家学说

孔子像

(1)核心思想: ,提出 ,“仁”作为处理人与人关系的最高行为准则和道德规范。

(2)政治主张:①推崇西周的制度,主张

“仁”

“仁者爱人”

以德治国,

要求统治者爱惜民力,体察民意。

②反对 ,认为统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才会稳定。

苛政

3.思想和政治主张

孔子和儒家学说

“仁”“仁者爱人”

情景1:有一次孔子家的马棚失火,孔子退朝回到家中,看见焦土断垣,急切地问:“伤到人了没?”对财产只字不提。

“仁”“仁者爱人”,要有爱心和同情心。

情景2:孔子路过泰山,见到一妇女在坟前哭泣。孔子让弟子前去询问其哭泣的原因。

妇女说:“以前我公公被老虎咬死了,我的丈夫也被咬死了,如今我儿子又死于虎口。”

孔子问:“那你们一家为什么不搬离这里呢?”

妇女说:“这里没有苛政!!”

孔子说:“苛刻的暴政比老虎还要凶猛可怕!”

反对苛政,实行德政

“苛政猛于虎”

4.教育成就

孔子和儒家学说

孔子讲学图

三千弟子诵读《论语》

(1)创办私学,打破了贵族和王室垄断教育的局面;

(2)主张“有教无类”,招收不同出身的学生,先后培养了三千弟子,促进了教育在民间的发展。

(3)教学中注重道德教育和文化知识教育发现和总结出许多教育规律,提出了一系列教学原则和方法。

因材施教

孔子和儒家学说

因材施教

从学生的实际情况、个别差异出发,有的放矢地进行有差别的教学,使每个学生都能扬长避短,获得最佳发展。

孔子是我国第一个主张“因材施教”的教育家,他承认学生个性的差异和程度的高低,主张在统一的培养目标下,注重 “因材施教”。

孔子和儒家学说

5.文化成就

孔子在晚年精心整理古代重要的文献资料,对传承中国古代文化经典和学术思想作出了巨大贡献。

6.影响

孔子是儒家学派的创始人,他的思想后来由其弟子整理而成《论语》一书。孔子的学说对中国古代文化的发展有非常重要的影响,他提出的一些道德规范对中国社会的发展也具有深远影响。

整理古籍《诗经》《尚书》等

编订编年体史书《春秋》

孔子和儒家学说

《论语》

《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的思想主张。与《大学》《中庸》《孟子》并称“四书”。

谦虚好学

温故知新

必有我师焉

知之为知之

温故而知新

思而不学则殆

学而时习之

“三人行, 。”

“ ,不知为不知,是知也。”

“ ,可以为师矣。”

“ ,不亦说乎。”

“学而不思则罔, 。”

善于思考

孔子和儒家学说

孔子和儒家学说

孔子和儒家学说的影响

美国

韩国

澳大利亚

北欧

2017年底,全球已有146个国家(地区)建立了525所孔子学院和1113个中小学孔子课堂。

孔子学院是中国国家汉语国际推广领导小组办公室在世界各地设立的推广汉语和传播中国文化的机构。

庄子

孔子和儒家学说

在老子、孔子的引领下,战国时期中华大地上出现了一大批百科全书式的渊博学者,他们以巨大的热情和无畏的勇气,从不同的角度对各个领域的问题进行辩论,此时的学术思想领域非常活跃,各家各派各陈其说,出现“百家争鸣”的局面。

孔子

孟子

老子

墨子

韩非子

百家争鸣

一、百家争鸣的原因?(为何会出现“百家争鸣”的现象?)

背景:战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立。

思想文化:从“学在官府”到“学在民间”——私学兴起,文化发展。

政治:分封制瓦解,周王室衰微,诸侯争霸,战国兼并。

经济:铁制工具和牛耕技术推动生产力的发展,社会经济迅速发展。

学术环境:相对宽松

百家争鸣

学派 人物 主要思想

墨家

儒家

道家

法家

兵家

“兼爱”、“非攻”;选贤;“节俭”

墨子

孟子

“仁政”;“民贵君轻”;反对战争

荀子

“礼治”;明确尊卑等级

庄子

治国要顺其自然和民心,追求精神自由,保持独立人格。

韩非

依法治国;君主专制中央集权

孙武

“知彼知己者,百战不殆”;《孙子兵法》

二、百家争鸣的代表

百家争鸣

墨子(公元前468~公元前376年)名翟,战国时鲁国人。墨家学派创始人。战国时期著名思想家、政治家、军事家。科学先驱,善于机械制造。

生平

思想主张

1.“兼爱”、“非攻”

2.选贤能,提倡节俭

著作

《墨子》

墨

子

百家争鸣

生平

孟

子

生平

名轲,字子舆,战国时期鲁国人。中国古代著名思想家、教育家。儒家的主要代表之一。

思想主张

主张实行“仁政”,“民贵君轻”思想,反对一切非正义战争,“仁政”治国,轻徭薄赋,爱护自然资源。

著作

《孟子》

百家争鸣

荀

子

战国时人,儒家代表人物。

百家争鸣

庄

子

生平

思想主张

发展了老子的思想,强调治国要顺应自然和民心。(“无为而治”)

著作

《庄子》

名周,字子休,战国时期的宋国人。战国时期道家学派的代表人物,著名思想家、哲学家。

百家争鸣

韩

非

子

生平

思想主张

著作

战国时期韩国人,法家学说的创始人,战国时期著名的哲学家、思想家、散文家。

主张改革,反对空谈仁义,提倡法治,提出建立君主专制中央集权的封建国家。

《韩非子》

百家争鸣

三、百家争鸣的意义

百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为古代第一次思想文化发展的高峰;为中国古代文化的发展奠定了基础;并对后世有十分重要而深远的影响。

课堂小结

学派 代表 时期 主要思想

法家

道家

墨家

老子

庄子

墨子

韩非

春秋晚期

战国

战国

战国

战国

孔子

孟子

“仁”的学说、以德治国、有教无类

“仁政”、“民贵君轻”

一切事物都有对立面,对立双方能够相互转化;“无为而治”;“道法自然”

强调治国要顺应自然和民心

主张“兼爱”、“非攻”、尚贤、节俭等

以法治国,建立中央集权专制统治

儒家

荀子

春秋晚期

战国

“礼治”、尊卑等级

古为今用

孟子“仁政”

墨子的提倡节俭

墨子“兼爱非攻”

庄子“顺应自然”

以民为本

构建节约型社会

平等博爱\热爱和平\反对战争

人与自然和谐相处

韩非子“法治”

依法治国

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史