第6课 动荡的春秋时期 课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第6课 动荡的春秋时期 课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-19 14:55:49 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第4课 夏商周的更替

第5课 青铜器与甲骨文

第6课 动荡的春秋时期

第7课 战国时期的社会变化

第8课 百家争鸣

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

公元前476年

公元前475年

周

公元前770年

公元前221年

西 周

东 周

公元前771年

公元前1046年

公元前770年

公元前221年

战 国

春 秋

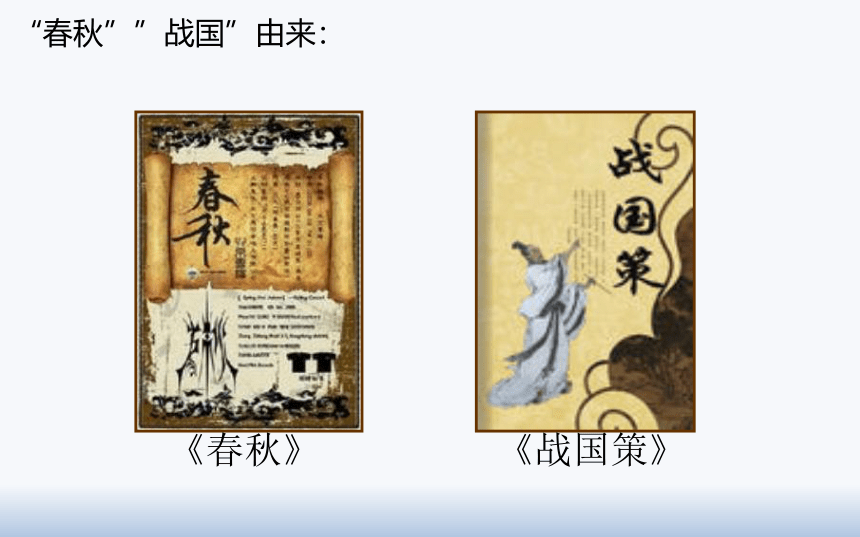

“春秋”因鲁史《春秋》而得名

“战国”因诸侯争霸战争连年不断的阶段特征而得名

《春秋》

《战国策》

“春秋””战国”由来:

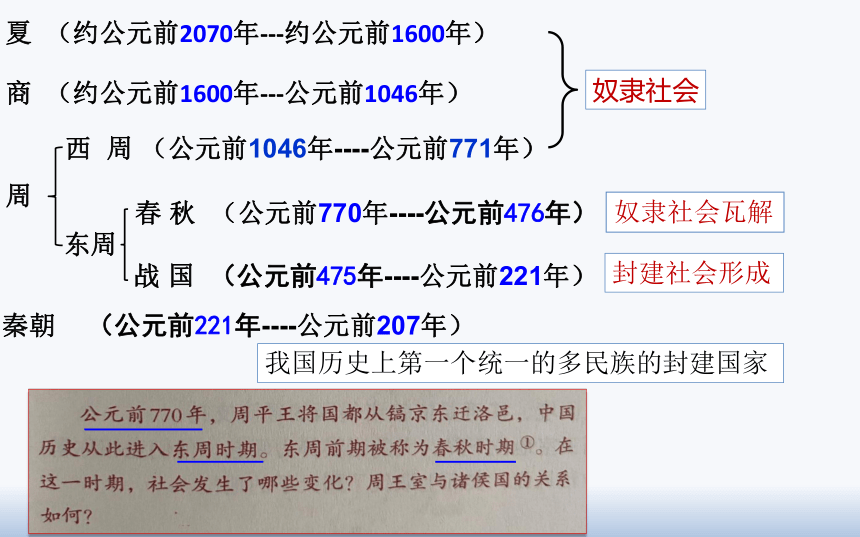

周

西 周

东周

(公元前1046年----公元前771年)

春 秋

战 国

(公元前770年----公元前476年)

(公元前475年----公元前221年)

夏

(约公元前2070年---约公元前1600年)

商

(约公元前1600年---公元前1046年)

秦朝

(公元前221年----公元前207年)

奴隶社会瓦解

封建社会形成

奴隶社会

我国历史上第一个统一的多民族的封建国家

第6课 动荡的春秋时期

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

一、春秋时期的经济发展

二、王室衰微

三、诸侯争霸

一、春秋时期的经济发展(表现):

1、农业:

2、手工业:

3、商业:

春秋时期农业生产力提高的标志是:铁制农具和牛耕出现。

合作探究:阅读教材第29页, 完成:

1、农业的发展:劳动工具改进

春秋后期,铁制农具出现

----铁器时代

一、春秋时期的经济发展(表现):

打制石器

磨制石器

耒耜(骨耜)

青铜铲

铁 锸

旧石器时代

新石器时代

青铜时代

铁器时代

我国生产工具的进步,生产力提高

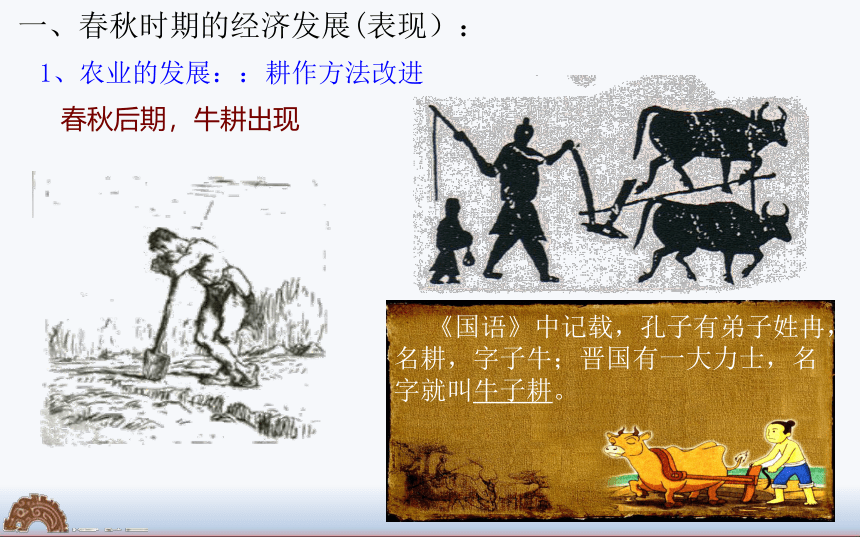

《国语》中记载,孔子有弟子姓冉,名耕,字子牛;晋国有一大力士,名字就叫牛子耕。

1、农业的发展::耕作方法改进

春秋后期,牛耕出现

一、春秋时期的经济发展(表现):

2、手工业的发展:

手工业规模不断扩大,青铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等都有所发展。

一、春秋时期的经济发展(表现):

3、商业的发展:

商业活动逐渐活跃,很多城市出现了商品交换市场,金属货币被更多地使用。

一、春秋时期的经济发展(表现):

《盐铁论·水旱》中说:“农,天下之大业也;铁器,民之大用也。器用便利,则用力少而得作多。”

农业

手工业

商业

春秋后期铁制农具和牛耕的出现,农业生产力水平提高

影响:促进了农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件。

手工业规模扩大,青铜业、冶

铁业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等有所发展。

城市出现商品交换市场,金属货币被更多地使用。

一、春秋时期的经济发展(表现):

二、王室衰微

1、原因:

2、表现:

3、结果:

合作探究:阅读教材第30页, 完成:

名称 土 地 兵 力 财力、人口 天子与诸侯关系

西周

东周

面积缩小

经济薄弱

政治地位下降

兵力下降

结论

直辖

方圆千里

直辖

方圆百里

直辖

14万人

直辖

几千人

人口众多,

资源丰富

人口所剩无几,

财力减少

天子在政治上

有最高的地位

天子成为傀儡,

依靠强大的诸侯

小组合作探究:

阅读东周和西周王室实力对比表,你能得出怎样的结论?

王室衰微

二、王室衰微

王

室

衰

微

普天之下莫非王土

率土之滨莫非王臣

层层分封土地和人口

向周王进献贡物

周天子仅管辖洛邑一带

不听从王命,各自为政

设置县郡,委派官员管理

不再定期向天子纳贡

没地

没臣

没权

没钱

东周---分封制逐步瓦解

西周---分封制

“政令征战自诸侯出”

“礼乐征伐自天子出”

铁器、牛耕的使用,使生产力得到大发展,这就使原有的政治制度不再适应生产力的发展需求,分封制走向瓦解是历史的必然趋势。

想一想:东周王室衰微的根本原因是什么?

材料研读

小组合作探究:

1、平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐楚秦晋始大,政由方伯。

2、周王曾派人向鲁国“求傅”(丧葬费)“告饥”“求车”“求金”。

3、公元前707年,周王率军讨伐郑国,王师惨败,周王被射中了肩膀,天子威信扫

地,从此一蹶不振。

以上材料反映出春秋时期诸侯取代周王室操纵了国家政治,使得整个国家处于什么样的状态?

王室衰微、诸侯争霸,国家处于分裂割据状态

1、背景\原因:

2、名义:

3、霸主:

春秋后期长江下游:吴、越

4、影响(结果):

三、诸侯争霸

合作探究:阅读教材第30、31页, 完成:

1、背景\原因:

2、名义:

3、霸主:

春秋后期长江下游:吴、越

4、影响(结果):

三、诸侯争霸

回归课本,完成笔记:

尊王攘夷

齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公等

结合教材,归纳诸侯争霸的原因?口号?

①周王室衰微;

②比较强大的诸侯国,政治经济发展不平衡,为了自身的利益展开激烈的争斗。

③民族间的矛盾激化。

口号:“尊王攘夷”

借尊奉周王之名号令诸侯,抵御狄戎(少数民族),争夺诸侯霸主。

三、诸侯争霸

1、背景\原因:

观察地图,春秋时期比较强大的诸侯国有哪些?

合作探究完成:

齐桓公

前685-前643年在位,齐国第十五位国君,齐襄公幼子。姜姓,吕氏,名“小白”。

葵丘会盟:公元前651年,齐桓公在葵丘大会诸侯,周襄王也派代表参加,标志着齐桓公的霸业达到顶峰,成为中原的首位霸主。

春秋第一个霸主——齐桓公

三、诸侯争霸

问题思考:齐国率先强大基于哪些因素?

地理优势

地处山东,盛产鱼盐

政治优势

经济优势

外交优势

尊王,贤才管仲执掌国政

发展生产,重视工商业

亲邻、攘夷

山东临淄春秋殉马坑

反映出齐国国力强盛

三、诸侯争霸

重耳流亡

楚成王的礼待

晋文公

(前697---前628),姬姓,名重耳,晋国第22任君主。晋文公在位期间任用贤才,重视农业生产,降低赋税,使晋国国力大增。城濮之战,楚军大败,践土会盟,成为春秋第二位霸主。

看图说史

终成霸主

三、诸侯争霸

楚庄王一鸣惊人问鼎中原

“鼎之大小轻重”

—《左传·宣公三年》

据史书记载,春秋294年间,有43名君主被臣下或敌国杀,52个诸侯国被灭,有大小战事480多起。齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公相继称霸。春秋末期,长江下游的吴国和越国也先后北上争霸。

夫差矛

勾践剑

吴王阖闾

越王勾践

春秋初期

国家出现走向统一的趋势,促进大规模民族交融

春秋初有170多诸侯国

春秋末年数量大幅减少

给社会和人民带来巨大灾难,影响经济发展等

看图说史

观察两张地图有何明显变化,

再结合教材分析春秋时期的争霸有何利弊?

春秋后期

第4课 夏商周的更替

第5课 青铜器与甲骨文

第6课 动荡的春秋时期

第7课 战国时期的社会变化

第8课 百家争鸣

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

公元前476年

公元前475年

周

公元前770年

公元前221年

西 周

东 周

公元前771年

公元前1046年

公元前770年

公元前221年

战 国

春 秋

“春秋”因鲁史《春秋》而得名

“战国”因诸侯争霸战争连年不断的阶段特征而得名

《春秋》

《战国策》

“春秋””战国”由来:

周

西 周

东周

(公元前1046年----公元前771年)

春 秋

战 国

(公元前770年----公元前476年)

(公元前475年----公元前221年)

夏

(约公元前2070年---约公元前1600年)

商

(约公元前1600年---公元前1046年)

秦朝

(公元前221年----公元前207年)

奴隶社会瓦解

封建社会形成

奴隶社会

我国历史上第一个统一的多民族的封建国家

第6课 动荡的春秋时期

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

一、春秋时期的经济发展

二、王室衰微

三、诸侯争霸

一、春秋时期的经济发展(表现):

1、农业:

2、手工业:

3、商业:

春秋时期农业生产力提高的标志是:铁制农具和牛耕出现。

合作探究:阅读教材第29页, 完成:

1、农业的发展:劳动工具改进

春秋后期,铁制农具出现

----铁器时代

一、春秋时期的经济发展(表现):

打制石器

磨制石器

耒耜(骨耜)

青铜铲

铁 锸

旧石器时代

新石器时代

青铜时代

铁器时代

我国生产工具的进步,生产力提高

《国语》中记载,孔子有弟子姓冉,名耕,字子牛;晋国有一大力士,名字就叫牛子耕。

1、农业的发展::耕作方法改进

春秋后期,牛耕出现

一、春秋时期的经济发展(表现):

2、手工业的发展:

手工业规模不断扩大,青铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等都有所发展。

一、春秋时期的经济发展(表现):

3、商业的发展:

商业活动逐渐活跃,很多城市出现了商品交换市场,金属货币被更多地使用。

一、春秋时期的经济发展(表现):

《盐铁论·水旱》中说:“农,天下之大业也;铁器,民之大用也。器用便利,则用力少而得作多。”

农业

手工业

商业

春秋后期铁制农具和牛耕的出现,农业生产力水平提高

影响:促进了农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件。

手工业规模扩大,青铜业、冶

铁业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等有所发展。

城市出现商品交换市场,金属货币被更多地使用。

一、春秋时期的经济发展(表现):

二、王室衰微

1、原因:

2、表现:

3、结果:

合作探究:阅读教材第30页, 完成:

名称 土 地 兵 力 财力、人口 天子与诸侯关系

西周

东周

面积缩小

经济薄弱

政治地位下降

兵力下降

结论

直辖

方圆千里

直辖

方圆百里

直辖

14万人

直辖

几千人

人口众多,

资源丰富

人口所剩无几,

财力减少

天子在政治上

有最高的地位

天子成为傀儡,

依靠强大的诸侯

小组合作探究:

阅读东周和西周王室实力对比表,你能得出怎样的结论?

王室衰微

二、王室衰微

王

室

衰

微

普天之下莫非王土

率土之滨莫非王臣

层层分封土地和人口

向周王进献贡物

周天子仅管辖洛邑一带

不听从王命,各自为政

设置县郡,委派官员管理

不再定期向天子纳贡

没地

没臣

没权

没钱

东周---分封制逐步瓦解

西周---分封制

“政令征战自诸侯出”

“礼乐征伐自天子出”

铁器、牛耕的使用,使生产力得到大发展,这就使原有的政治制度不再适应生产力的发展需求,分封制走向瓦解是历史的必然趋势。

想一想:东周王室衰微的根本原因是什么?

材料研读

小组合作探究:

1、平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐楚秦晋始大,政由方伯。

2、周王曾派人向鲁国“求傅”(丧葬费)“告饥”“求车”“求金”。

3、公元前707年,周王率军讨伐郑国,王师惨败,周王被射中了肩膀,天子威信扫

地,从此一蹶不振。

以上材料反映出春秋时期诸侯取代周王室操纵了国家政治,使得整个国家处于什么样的状态?

王室衰微、诸侯争霸,国家处于分裂割据状态

1、背景\原因:

2、名义:

3、霸主:

春秋后期长江下游:吴、越

4、影响(结果):

三、诸侯争霸

合作探究:阅读教材第30、31页, 完成:

1、背景\原因:

2、名义:

3、霸主:

春秋后期长江下游:吴、越

4、影响(结果):

三、诸侯争霸

回归课本,完成笔记:

尊王攘夷

齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公等

结合教材,归纳诸侯争霸的原因?口号?

①周王室衰微;

②比较强大的诸侯国,政治经济发展不平衡,为了自身的利益展开激烈的争斗。

③民族间的矛盾激化。

口号:“尊王攘夷”

借尊奉周王之名号令诸侯,抵御狄戎(少数民族),争夺诸侯霸主。

三、诸侯争霸

1、背景\原因:

观察地图,春秋时期比较强大的诸侯国有哪些?

合作探究完成:

齐桓公

前685-前643年在位,齐国第十五位国君,齐襄公幼子。姜姓,吕氏,名“小白”。

葵丘会盟:公元前651年,齐桓公在葵丘大会诸侯,周襄王也派代表参加,标志着齐桓公的霸业达到顶峰,成为中原的首位霸主。

春秋第一个霸主——齐桓公

三、诸侯争霸

问题思考:齐国率先强大基于哪些因素?

地理优势

地处山东,盛产鱼盐

政治优势

经济优势

外交优势

尊王,贤才管仲执掌国政

发展生产,重视工商业

亲邻、攘夷

山东临淄春秋殉马坑

反映出齐国国力强盛

三、诸侯争霸

重耳流亡

楚成王的礼待

晋文公

(前697---前628),姬姓,名重耳,晋国第22任君主。晋文公在位期间任用贤才,重视农业生产,降低赋税,使晋国国力大增。城濮之战,楚军大败,践土会盟,成为春秋第二位霸主。

看图说史

终成霸主

三、诸侯争霸

楚庄王一鸣惊人问鼎中原

“鼎之大小轻重”

—《左传·宣公三年》

据史书记载,春秋294年间,有43名君主被臣下或敌国杀,52个诸侯国被灭,有大小战事480多起。齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公相继称霸。春秋末期,长江下游的吴国和越国也先后北上争霸。

夫差矛

勾践剑

吴王阖闾

越王勾践

春秋初期

国家出现走向统一的趋势,促进大规模民族交融

春秋初有170多诸侯国

春秋末年数量大幅减少

给社会和人民带来巨大灾难,影响经济发展等

看图说史

观察两张地图有何明显变化,

再结合教材分析春秋时期的争霸有何利弊?

春秋后期

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史