高中语文统编版必修上册3.2《哦,香雪》(共45张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册3.2《哦,香雪》(共45张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-24 08:35:57 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

哦

香

雪

铁凝

《百合花》中核心物象是百合花,那么《哦,香雪》中核心物象是什么呢?

核心物象

请根据小说情节的不同场景,将《哦,香雪》拆分为三个与“铅笔盒”相关的故事。

任务一

第一个场景63:在学校,香雪与同桌日常聊天,她渴望拥有一个自动铅笔盒。

第二个场景71:在火车上,香雪用鸡蛋换女大学生的自动铅笔盒,错过了下车时间。

第三个场景75:在西山口车站,香雪在月光下认真打量自己换来的铅笔盒,并紧握着它朝台儿沟的方向坚定地走去。

从“火车开进台儿沟”这个序幕开始,到“香雪上车换铅笔盒”的高潮,再到“香雪走回台儿沟”的余波,小说整体上采用时间顺序,即顺叙;而偏偏“香雪在学校受到伤害后渴望拥有铅笔盒”一段是插叙,为什么要这么处理?

小说的叙述顺序

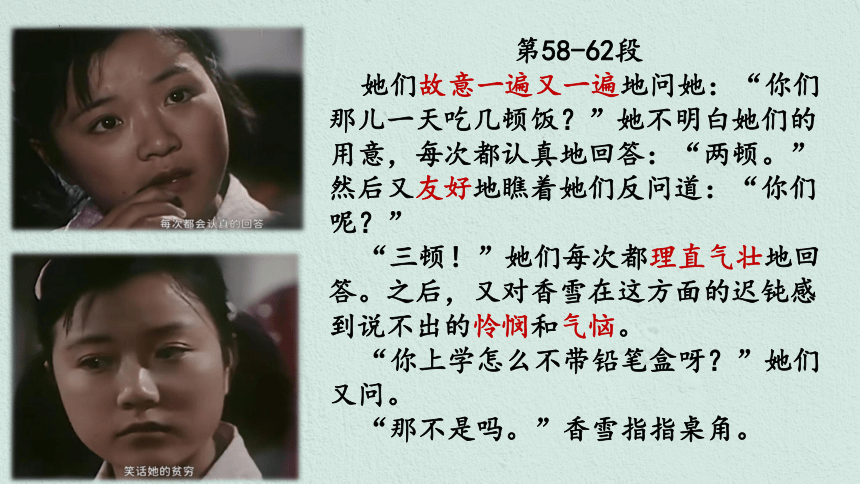

第58-62段

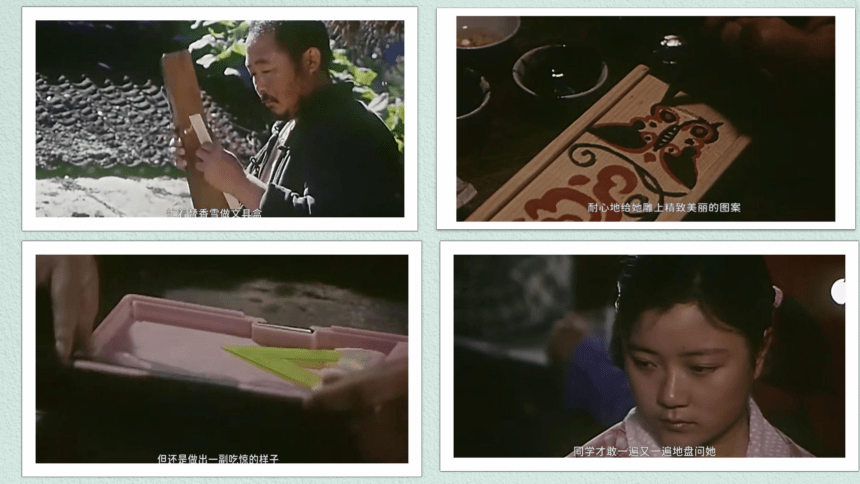

她们故意一遍又一遍地问她:“你们那儿一天吃几顿饭?”她不明白她们的用意,每次都认真地回答:“两顿。”然后又友好地瞧着她们反问道:“你们呢?”

“三顿!”她们每次都理直气壮地回答。之后,又对香雪在这方面的迟钝感到说不出的怜悯和气恼。

“你上学怎么不带铅笔盒呀?”她们又问。

“那不是吗。”香雪指指桌角。

第58-62段

其实,她们早知道桌角那只小木盒就是香雪的铅笔盒,但她们还是做出吃惊的样子。每到这时,香雪的同桌就把自己那只宽大的泡沫塑料铅笔盒摆弄得哒哒乱响。这是一只可以自动合上的铅笔盒,很久以后,香雪才知道它所以能自动合上,是因为铅笔盒里包藏着一块不大不小的吸铁石。香雪的小木盒呢,尽管那是当木匠的父亲为她考上中学特意制作的,它在台儿沟还是独一无二的呢。可在这儿,和同桌的铅笔盒一比,为什么显得那样笨拙、陈旧?它在一阵哒哒声中有几分羞涩地畏缩在桌角上。

这一段的香雪很让人心疼。在没有受伤前,她是一个很单纯的姑娘,意识不到同学们在嘲笑自己。但是在同学们再三地盘问下,她意识到了台儿沟是多么贫穷。

她受到伤害后,“心再也不能平静了”,内心升腾起抗争的情绪。这种抗争与其说是人性的本能,不如说是文化启蒙的作用。同样生活在偏僻、封闭的台儿沟,香雪与同伴有了明显不同——这就是香雪人生的起点。

你能否结合文本概括出香雪的形象特点,她和同是台儿沟姐妹的凤娇,到底有着怎样的区别?

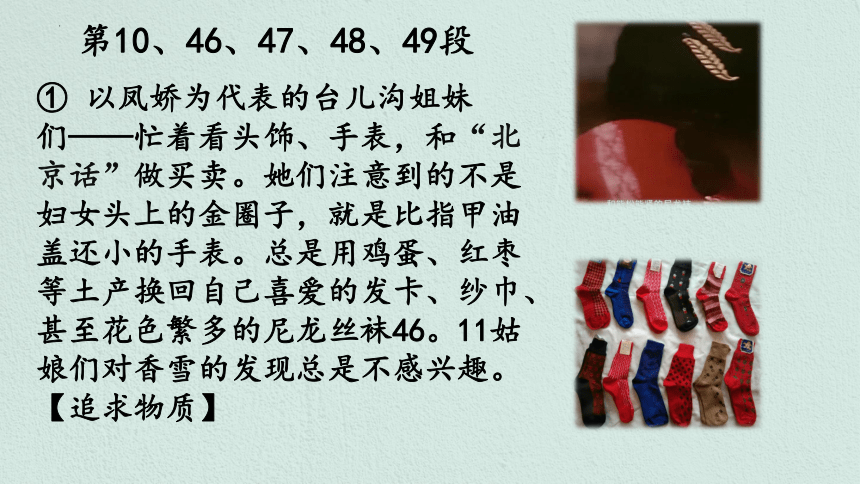

① 以凤娇为代表的台儿沟姐妹们——忙着看头饰、手表,和“北京话”做买卖。她们注意到的不是妇女头上的金圈子,就是比指甲油盖还小的手表。总是用鸡蛋、红枣等土产换回自己喜爱的发卡、纱巾、甚至花色繁多的尼龙丝袜46。11姑娘们对香雪的发现总是不感兴趣。【追求物质】

第10、46、47、48、49段

② 香雪——注意的是车厢里的学生书包(10皮书包);49打听北京的大学、配乐诗朗诵、铅笔盒,渴望交换铅笔盒。【追求精神——香雪的追求更是超出了物质层次的要求,有了精神追求。铅笔盒:象征知识、文明 。香雪对铅笔盒的追求,就是对文明的追求,能够主动追求文明和进步。】

“铅笔盒”是文化知识的象征,是现代文明的象征:对香雪而言,铅笔盒就像暗夜里的明灯,照着她在追求知识、追求文明路上的奋然前行,而香雪对于文明的追求,恰恰反映了她智慧的觉醒。

①至纯至美:她身上具有未经世俗污染的清纯之美、健康之美。她有着洁白的肤色(36“要论白,叫他们和咱香雪比比。咱们香雪,天生一副好皮子”),她有一双48“结如水晶的眼睛”,还有48“洁净得仿佛一分钟前才诞生的面孔”,以及48“柔软得宛若红缎子似的嘴唇”。【肖像描写】

香雪形象

②真诚纯洁/清纯朴实/善良纯美/淳朴善良/至真至善:48没有一个乘客愿意欺骗香雪,因为不忍心伤害一个眼睛里面像一汪秋水一样纯粹的女孩;48从香雪对火车上的顾客“那么信任地瞧着”的眼神中,从她不会和旅客讨价还价中,33、38从当一群女孩彼此嘲弄、取笑时,香雪始终保持着善意的沉默中,71从她用四十个鸡蛋与矿冶学院的女学生交换一个铅笔盒的“交易”中,我们感受到了她的善良和纯美。【正:神态描写;侧:对比衬托】

③坚毅执着:为了自己所热爱的知识,为了自己想要交换的铅笔盒,68她在那一分钟的停车间隙里,毅然登上了火车。为此,77她甘愿被爹娘责怪,一个人摸黑走回台儿沟,这对平时少言寡语、文静腼腆的香雪来说是需要巨大的勇气的;【借助环境烘托】

④渴望知识、自尊上进:对知识的渴望和对新生活的向往追求是香雪内心的驱动力(58女同学们对她的嘲笑,使她意识到贫穷是不光彩的;72替凤娇感到委屈,替台儿沟委屈;用四十个鸡蛋换了一个自动铅笔盒),香雪多么渴望台儿沟能改变现状,变得富足、进步啊。(76她认为台儿沟应该是这样的:姑娘不再央求别人;火车上的漂亮小伙子都会求上门来;火车也会停得久一些,会向台儿沟打开所有门窗......)【心理描写】

核心人物:香雪

次要人物:凤娇

少女群像

衬托作用

从“火车开进台儿沟”这个序幕开始,到“香雪上车换铅笔盒”的高潮,再到“香雪走回台儿沟”的余波,小说整体上采用时间顺序,即顺叙;而偏偏“香雪在学校受到伤害后渴望拥有铅笔盒”一段是插叙,作者为什么要这么处理?为什么不把‘香雪在学校受到伤害’一段放在开头来写呢?

情节——小说的叙述顺序

情节重新调整后①“香雪在学校受到同学伤害”→②“火车开进台儿沟”→③“车站对话”→④“香雪追火车”→⑤“香雪上火车用鸡蛋换铅笔盒”→⑥“香雪走回台儿沟”。

情节连接方面:这样调整后,我们发现②③在小说情节发展中的阻隔太大,而且①与②之间很难衔接。

作者没有这样安排情节,而是开头用全知视角来叙述台儿沟传统的平静被打破以及其后的变化,让香雪的“内伤”暂时隐藏起来,并带着“内伤”与外界接触;待到合适的机会再揭示出来。这就是巧妙处理“隐”与“显”、“因”与“果”的小说技法。作者用“打破常规”的构思展开情节,让台儿沟从原先的平静中走出来,为香雪从“平静”到“不平静”的转变制造悬念,寻找外显的开口。

作者紧扣时代脉搏,把改革开放的大背景放了进来,让这个小山沟吹进了时代的春风。这就是小说创作的高手笔法。

一般来说,小说家安排情节,总要力避平铺直叙,追求悬念与起伏。悬念须借助“藏”,就是蓄势,一层一层铺垫。蓄势到一定程度才揭示,从而取得跌宕的艺术效果。作者先把“伤害”一段藏起来,即把“因”藏起来,显露“果”,即香雪不同于一般女孩的表现:

香雪不言不语地点着头,她终于看见了妇女头上的金圈圈和她腕上比指甲盖还要小的手表。但她也很快就发现了别的。“皮书包!”她指着行李架上一只普通的棕色人造革学生书包。就是那种连小城市都随处可见的学生书包。

一开始香雪的关注点就与众不同。读者要问了,这是为什么?不都是生长在台儿沟吗?难道香雪不食人间烟火?她怎么违背人之常情呢?这个情节中只出现了书包,没有出现铅笔盒。这是第一段“藏”。

显然,这个“势”蓄得还不够。接下来,作者安排了第二段“藏”:

有一回她向一位戴眼镜的中年妇女打听能自动开关的铅笔盒,还问到它的价钱。谁知没等人家回话,车已经开动了。她追着它跑了好远,当秋风和车轮的呼啸一同在她耳边鸣响时,她才停下脚步意识到,自己的行为是多么可笑啊。

铅笔盒的出现预示着蓄势达到了一定程度,此时,作者可以揭示原因了。但还需要一个小技巧,就是把铅笔盒与香雪在学校受的伤害衔接起来。作者通过人物对话,实现了巧妙对接:

“咳,你问什么不行呀!”凤娇替香雪挎起篮子说。

“谁叫咱们香雪是学生呢。”也有人替香雪分辩。

也许就因为香雪是学生吧,是台儿沟唯一考上初中的人。

于是,香雪是初中生的情节出现了,揭开香雪痴迷铅笔盒的原因也就水到渠成了。接下来“香雪上火车用鸡蛋换铅笔盒”的高潮也就自然而然地出现了。

如果小说的开头就写“香雪在学校受到同学伤害”,等于一上来就把谜底揭穿,那就没有悬念了,也不会形成波澜。铁凝谙熟小说技巧,巧妙安排情节,该藏则藏,该显则显,张弛有度,抑扬得法。

1、插入的内容对主要情节起补充衬托的作用。

2、使文章脉络清晰。使结构更加紧凑。

3、更好的塑造人物形象。

4、文章结构避免平铺直叙。

插叙作用

按说写完香雪换回铅笔盒一段,小说内容也就结束了,可以收笔了。但是,作者用大段的心理描写、环境描写(第73-82段)来填补“香雪走回台儿沟”一段,为什么?

她忽然觉得心头一紧,不知怎么的就哭了起来,那是欢乐的泪水,满足的泪水。面对严峻而又温厚的大山,她心中升起一种从未有过的骄傲。她用手背抹净眼泪,拿下插在辫子里的那根草棍儿,然后举起铅笔盒,迎着对面的人群跑去。

作者站在香雪的角度抒发情感,表现这位少女在实现了自我超越后的内心感受,以及她从平静到不平静再到骄傲的心路历程

香雪的抗争:超越与成熟

香雪走出了自卑,战胜了害怕心理,实现了自我超越。这是作者着力表现的地方,体现了作者对女性生存和成长的关注,体现了作者深厚博大的人文情怀。有学生说“香雪走回台儿沟”才是高潮并非没有道理。但是,它更像是高潮后的余波,渐渐散开,平复。心理描写一般不宜作为高潮看待。

同学对香雪的伤害尽管不是犯罪行为,但它会给少年香雪造成心灵上的深刻创痕。正是这样的创痕,促使香雪产生了抗争情绪。有了这样的抗争,香雪最终才能走向成熟。

小说《百合花》中,虽然“百合花”是小说主要的意象,但是我们发现,小说中还有类似“野菊花”“中秋月”“干硬的馒头”等具有象征意义的意象。

在《哦,香雪》中,除了“铅笔盒”之外,该小说是否也还有其他意象呢?请大家仔细寻找、思考,并结合文本加以分析。

大山

火车

回归文本:

①火车开进深山以前,台儿沟是个什么样子?

②火车开进深山以后,台儿沟发生了怎样的变化?

火车开进深山之前,台儿沟是个什么样子?

火车开进深山以前,台儿沟“掩藏在大山那深深的皱褶里”(第1段),“台儿沟人历来是吃过晚饭就钻被窝,他们仿佛是在同一时刻听到大山无声的命令。于是,台儿沟那一小变石头房子在同一时刻忽然完全静止了,静的那样深沉、真切,好像在默默地向大山诉说着自己的虔诚”(第5段)。

与世隔绝封闭保守

贫穷落后

世外桃源

质朴纯洁

环境

火车开进深山之后,台儿沟发生了怎样的变化?

当火车开进大山后,台儿沟以往的宁静被搅乱了,“这短暂的一分钟,搅乱了台儿沟以往的宁静台儿沟的姑娘们刚把晚饭端上桌就慌了神,她们心不在焉地胡乱吃几口,扔下碗就开始梳妆打扮。她们洗净蒙受了一天的黄土、风尘,露出粗糙、红润的面色,把头发梳得乌亮,然后就比赛着穿出最好的衣裳。有人换上过年时才穿的新鞋,有人还悄悄往脸上涂点胭脂。尽管火车到站时已经天黑,她们还是按照自己的心思,刻意斟酌着服饰和容貌。然后,她们就朝村口,朝火车经过的地方跑去。香雪总是第一个出门,隔壁的凤娇第二个就跟了出来。”(第5段)

火车开进深山前:宁静、封闭保守、贫穷落后、质朴纯洁——“大山”象征着封闭、传统;

火车开进深山后:热闹、对外界文明的向往——“火车”象征着开放、现代。

火车带来了现代文明的风尚,以往的宁静被搅乱;商品经济、现代文明走进了深山。

如果说“火车”“铅笔盒”它可以代表着现代文明和工业文明;“大山”“台儿沟”象征着传统文明、农业文明,香雪们连接现代文明和传统文明,连接工业文明和农业文明,这群香雪们他们又代表着什么呢?请大家注意,写这篇小说的时间节点。——时代背景

写作背景:

文化大革命时期,政治性、阶级性成了人唯一属性和文艺批评的唯一标准,人道主义完全被驱逐出文艺创作的领域。(50年代反右斗争、60、70年代文革,所以80年代盛行的是伤痕文学、反思文学,这些文学多半写的是沉重、窒息的题材,让你读了抬不起头。)文化大革命结束后,人道主义才又在中国兴盛起来。铁凝的小说《哦,香雪》正是产生于这个时候,读《哦,香雪》就像是雾霾天逛室内植物园的感觉,空气都清新了些。

诗化小说:一种追求诗美效果的小说。是小说和诗融合、渗透后出现的一种边缘体裁。作家不再让事件捆绑、摆布自己的心灵,常常在小说中像诗那样运用情绪的流动,内心的独白,放射性的结构,思维空间大大开拓,能自由地表现自己的旨蕴意念。它的抒情性的因素撑破了严密的结构框架,冲淡了完整的情节密度。

“一口气读完你的小说,心里有说不出的愉快。这篇小说,从头到尾都是诗,它是一泻千里的,绐终一致的。这是一首纯净的诗,即是清泉。它所经过的地方,也都是纯净的境界……”

——孙犁 《谈铁凝〈哦,香雪〉》

铁凝的小说《哦,香雪》正是产生于这个时候(1982年,改革开放的第四年——那时候的中国有对外在世界有着一样的好奇和向往,也渴望更加紧跟现代文明步伐,对未来的新生活满怀着期待和憧憬),小说借台儿沟的一角,借香雪们的心路历程写出了改革开放后中国从历史的阴影下走出,摆脱封闭、愚昧和落后,走向开放、文明与进步的痛苦和喜悦。

年轻人——香雪们

以小题材表现大时代

铁凝自评:我还是怀着一点希望,希望读者从这个平凡的故事里,不仅看到古老山村的姑娘们质朴、纯真的美好心灵,还能看到她们对新生活强烈、真挚的向往和追求,以及为了这种追求,不顾一切所付出的代价。(《青年文学》1982年第5期)

哦

香

雪

①é:吟哦——低声唱,吟咏。

②ó:哦,怎么回事?——表示疑问、惊奇等。

③ò:哦,我明白了。——叹词,领会、醒悟。

ò:哦,我一定会改的。——承诺、答应。

ò:哦,太棒了!——惊喜、赞美

④ o:轻声——又轻又短的变调,一般不独立存在

“哦”的读音和意义

《现代汉语词典》P354、1011

请立足全文情节,结合香雪这个主要人物来考虑分析,并且试用你觉得最好的感觉和声音读这个题目。

这句赞叹可以理解为台儿沟姐妹们沿着铁路寻找到香雪时发出来的,因为她们终于找到了香雪,有一份欣喜,有一份释然;也可以理解为是读者发出来的,表达对香雪的肯定与赞叹。所以,这个字的读音可以是二声,表示惊奇、欣喜和释然;也可以读四声,表示领会、醒悟和赞叹。

《哦,香雪》给我们带来怎么样的思考?

1)珍惜学习的机会。

2)或许你也曾自卑,或许你也曾追求牌子,但是,有时只是我们盲目崇拜太过,却忘记守护自己已经拥有的珍贵。其实,不必追逐那些潮流,也不必去计较那些世俗在意的东西。香雪的木质铅笔盒不比自动铅笔盒差,电影中画家为香雪画的画像也不比同学们口中说的相片差。

3)那些曾经的伤害也或许会成为你成长路上的垫脚石。

铁凝自评:我还是怀着一点希望,希望读者从这个平凡的故事里,不仅看到古老山村的姑娘们质朴、纯真的美好心灵,还能看到她们对新生活强烈、真挚的向往和追求,以及为了这种追求,不顾一切所付出的代价。还有别的什么?能感觉到生活本身那叫人心酸的严峻吗?能唤起我们年轻一代改变生活、改变社会的强烈责任感吗?也许这是我的奢望。(《青年文学》1982年第5期)

1、情节:小说技巧——插叙的妙处,巧妙处理“隐”与“显”、“因”与“果”。

2、人物:赏析香雪形象,并从香雪的成长史中汲取力量。

3、环境:

小环境——香雪夜晚走回台儿沟时的环境帮助我们分析香雪形象。

大环境——以小见大。改革开放后中国从历史的阴影下走出,摆脱封闭、愚昧和落后,走向开放、文明与进步的痛苦与喜悦。唤起我们改变社会的强烈责任感。

哦

香

雪

铁凝

《百合花》中核心物象是百合花,那么《哦,香雪》中核心物象是什么呢?

核心物象

请根据小说情节的不同场景,将《哦,香雪》拆分为三个与“铅笔盒”相关的故事。

任务一

第一个场景63:在学校,香雪与同桌日常聊天,她渴望拥有一个自动铅笔盒。

第二个场景71:在火车上,香雪用鸡蛋换女大学生的自动铅笔盒,错过了下车时间。

第三个场景75:在西山口车站,香雪在月光下认真打量自己换来的铅笔盒,并紧握着它朝台儿沟的方向坚定地走去。

从“火车开进台儿沟”这个序幕开始,到“香雪上车换铅笔盒”的高潮,再到“香雪走回台儿沟”的余波,小说整体上采用时间顺序,即顺叙;而偏偏“香雪在学校受到伤害后渴望拥有铅笔盒”一段是插叙,为什么要这么处理?

小说的叙述顺序

第58-62段

她们故意一遍又一遍地问她:“你们那儿一天吃几顿饭?”她不明白她们的用意,每次都认真地回答:“两顿。”然后又友好地瞧着她们反问道:“你们呢?”

“三顿!”她们每次都理直气壮地回答。之后,又对香雪在这方面的迟钝感到说不出的怜悯和气恼。

“你上学怎么不带铅笔盒呀?”她们又问。

“那不是吗。”香雪指指桌角。

第58-62段

其实,她们早知道桌角那只小木盒就是香雪的铅笔盒,但她们还是做出吃惊的样子。每到这时,香雪的同桌就把自己那只宽大的泡沫塑料铅笔盒摆弄得哒哒乱响。这是一只可以自动合上的铅笔盒,很久以后,香雪才知道它所以能自动合上,是因为铅笔盒里包藏着一块不大不小的吸铁石。香雪的小木盒呢,尽管那是当木匠的父亲为她考上中学特意制作的,它在台儿沟还是独一无二的呢。可在这儿,和同桌的铅笔盒一比,为什么显得那样笨拙、陈旧?它在一阵哒哒声中有几分羞涩地畏缩在桌角上。

这一段的香雪很让人心疼。在没有受伤前,她是一个很单纯的姑娘,意识不到同学们在嘲笑自己。但是在同学们再三地盘问下,她意识到了台儿沟是多么贫穷。

她受到伤害后,“心再也不能平静了”,内心升腾起抗争的情绪。这种抗争与其说是人性的本能,不如说是文化启蒙的作用。同样生活在偏僻、封闭的台儿沟,香雪与同伴有了明显不同——这就是香雪人生的起点。

你能否结合文本概括出香雪的形象特点,她和同是台儿沟姐妹的凤娇,到底有着怎样的区别?

① 以凤娇为代表的台儿沟姐妹们——忙着看头饰、手表,和“北京话”做买卖。她们注意到的不是妇女头上的金圈子,就是比指甲油盖还小的手表。总是用鸡蛋、红枣等土产换回自己喜爱的发卡、纱巾、甚至花色繁多的尼龙丝袜46。11姑娘们对香雪的发现总是不感兴趣。【追求物质】

第10、46、47、48、49段

② 香雪——注意的是车厢里的学生书包(10皮书包);49打听北京的大学、配乐诗朗诵、铅笔盒,渴望交换铅笔盒。【追求精神——香雪的追求更是超出了物质层次的要求,有了精神追求。铅笔盒:象征知识、文明 。香雪对铅笔盒的追求,就是对文明的追求,能够主动追求文明和进步。】

“铅笔盒”是文化知识的象征,是现代文明的象征:对香雪而言,铅笔盒就像暗夜里的明灯,照着她在追求知识、追求文明路上的奋然前行,而香雪对于文明的追求,恰恰反映了她智慧的觉醒。

①至纯至美:她身上具有未经世俗污染的清纯之美、健康之美。她有着洁白的肤色(36“要论白,叫他们和咱香雪比比。咱们香雪,天生一副好皮子”),她有一双48“结如水晶的眼睛”,还有48“洁净得仿佛一分钟前才诞生的面孔”,以及48“柔软得宛若红缎子似的嘴唇”。【肖像描写】

香雪形象

②真诚纯洁/清纯朴实/善良纯美/淳朴善良/至真至善:48没有一个乘客愿意欺骗香雪,因为不忍心伤害一个眼睛里面像一汪秋水一样纯粹的女孩;48从香雪对火车上的顾客“那么信任地瞧着”的眼神中,从她不会和旅客讨价还价中,33、38从当一群女孩彼此嘲弄、取笑时,香雪始终保持着善意的沉默中,71从她用四十个鸡蛋与矿冶学院的女学生交换一个铅笔盒的“交易”中,我们感受到了她的善良和纯美。【正:神态描写;侧:对比衬托】

③坚毅执着:为了自己所热爱的知识,为了自己想要交换的铅笔盒,68她在那一分钟的停车间隙里,毅然登上了火车。为此,77她甘愿被爹娘责怪,一个人摸黑走回台儿沟,这对平时少言寡语、文静腼腆的香雪来说是需要巨大的勇气的;【借助环境烘托】

④渴望知识、自尊上进:对知识的渴望和对新生活的向往追求是香雪内心的驱动力(58女同学们对她的嘲笑,使她意识到贫穷是不光彩的;72替凤娇感到委屈,替台儿沟委屈;用四十个鸡蛋换了一个自动铅笔盒),香雪多么渴望台儿沟能改变现状,变得富足、进步啊。(76她认为台儿沟应该是这样的:姑娘不再央求别人;火车上的漂亮小伙子都会求上门来;火车也会停得久一些,会向台儿沟打开所有门窗......)【心理描写】

核心人物:香雪

次要人物:凤娇

少女群像

衬托作用

从“火车开进台儿沟”这个序幕开始,到“香雪上车换铅笔盒”的高潮,再到“香雪走回台儿沟”的余波,小说整体上采用时间顺序,即顺叙;而偏偏“香雪在学校受到伤害后渴望拥有铅笔盒”一段是插叙,作者为什么要这么处理?为什么不把‘香雪在学校受到伤害’一段放在开头来写呢?

情节——小说的叙述顺序

情节重新调整后①“香雪在学校受到同学伤害”→②“火车开进台儿沟”→③“车站对话”→④“香雪追火车”→⑤“香雪上火车用鸡蛋换铅笔盒”→⑥“香雪走回台儿沟”。

情节连接方面:这样调整后,我们发现②③在小说情节发展中的阻隔太大,而且①与②之间很难衔接。

作者没有这样安排情节,而是开头用全知视角来叙述台儿沟传统的平静被打破以及其后的变化,让香雪的“内伤”暂时隐藏起来,并带着“内伤”与外界接触;待到合适的机会再揭示出来。这就是巧妙处理“隐”与“显”、“因”与“果”的小说技法。作者用“打破常规”的构思展开情节,让台儿沟从原先的平静中走出来,为香雪从“平静”到“不平静”的转变制造悬念,寻找外显的开口。

作者紧扣时代脉搏,把改革开放的大背景放了进来,让这个小山沟吹进了时代的春风。这就是小说创作的高手笔法。

一般来说,小说家安排情节,总要力避平铺直叙,追求悬念与起伏。悬念须借助“藏”,就是蓄势,一层一层铺垫。蓄势到一定程度才揭示,从而取得跌宕的艺术效果。作者先把“伤害”一段藏起来,即把“因”藏起来,显露“果”,即香雪不同于一般女孩的表现:

香雪不言不语地点着头,她终于看见了妇女头上的金圈圈和她腕上比指甲盖还要小的手表。但她也很快就发现了别的。“皮书包!”她指着行李架上一只普通的棕色人造革学生书包。就是那种连小城市都随处可见的学生书包。

一开始香雪的关注点就与众不同。读者要问了,这是为什么?不都是生长在台儿沟吗?难道香雪不食人间烟火?她怎么违背人之常情呢?这个情节中只出现了书包,没有出现铅笔盒。这是第一段“藏”。

显然,这个“势”蓄得还不够。接下来,作者安排了第二段“藏”:

有一回她向一位戴眼镜的中年妇女打听能自动开关的铅笔盒,还问到它的价钱。谁知没等人家回话,车已经开动了。她追着它跑了好远,当秋风和车轮的呼啸一同在她耳边鸣响时,她才停下脚步意识到,自己的行为是多么可笑啊。

铅笔盒的出现预示着蓄势达到了一定程度,此时,作者可以揭示原因了。但还需要一个小技巧,就是把铅笔盒与香雪在学校受的伤害衔接起来。作者通过人物对话,实现了巧妙对接:

“咳,你问什么不行呀!”凤娇替香雪挎起篮子说。

“谁叫咱们香雪是学生呢。”也有人替香雪分辩。

也许就因为香雪是学生吧,是台儿沟唯一考上初中的人。

于是,香雪是初中生的情节出现了,揭开香雪痴迷铅笔盒的原因也就水到渠成了。接下来“香雪上火车用鸡蛋换铅笔盒”的高潮也就自然而然地出现了。

如果小说的开头就写“香雪在学校受到同学伤害”,等于一上来就把谜底揭穿,那就没有悬念了,也不会形成波澜。铁凝谙熟小说技巧,巧妙安排情节,该藏则藏,该显则显,张弛有度,抑扬得法。

1、插入的内容对主要情节起补充衬托的作用。

2、使文章脉络清晰。使结构更加紧凑。

3、更好的塑造人物形象。

4、文章结构避免平铺直叙。

插叙作用

按说写完香雪换回铅笔盒一段,小说内容也就结束了,可以收笔了。但是,作者用大段的心理描写、环境描写(第73-82段)来填补“香雪走回台儿沟”一段,为什么?

她忽然觉得心头一紧,不知怎么的就哭了起来,那是欢乐的泪水,满足的泪水。面对严峻而又温厚的大山,她心中升起一种从未有过的骄傲。她用手背抹净眼泪,拿下插在辫子里的那根草棍儿,然后举起铅笔盒,迎着对面的人群跑去。

作者站在香雪的角度抒发情感,表现这位少女在实现了自我超越后的内心感受,以及她从平静到不平静再到骄傲的心路历程

香雪的抗争:超越与成熟

香雪走出了自卑,战胜了害怕心理,实现了自我超越。这是作者着力表现的地方,体现了作者对女性生存和成长的关注,体现了作者深厚博大的人文情怀。有学生说“香雪走回台儿沟”才是高潮并非没有道理。但是,它更像是高潮后的余波,渐渐散开,平复。心理描写一般不宜作为高潮看待。

同学对香雪的伤害尽管不是犯罪行为,但它会给少年香雪造成心灵上的深刻创痕。正是这样的创痕,促使香雪产生了抗争情绪。有了这样的抗争,香雪最终才能走向成熟。

小说《百合花》中,虽然“百合花”是小说主要的意象,但是我们发现,小说中还有类似“野菊花”“中秋月”“干硬的馒头”等具有象征意义的意象。

在《哦,香雪》中,除了“铅笔盒”之外,该小说是否也还有其他意象呢?请大家仔细寻找、思考,并结合文本加以分析。

大山

火车

回归文本:

①火车开进深山以前,台儿沟是个什么样子?

②火车开进深山以后,台儿沟发生了怎样的变化?

火车开进深山之前,台儿沟是个什么样子?

火车开进深山以前,台儿沟“掩藏在大山那深深的皱褶里”(第1段),“台儿沟人历来是吃过晚饭就钻被窝,他们仿佛是在同一时刻听到大山无声的命令。于是,台儿沟那一小变石头房子在同一时刻忽然完全静止了,静的那样深沉、真切,好像在默默地向大山诉说着自己的虔诚”(第5段)。

与世隔绝封闭保守

贫穷落后

世外桃源

质朴纯洁

环境

火车开进深山之后,台儿沟发生了怎样的变化?

当火车开进大山后,台儿沟以往的宁静被搅乱了,“这短暂的一分钟,搅乱了台儿沟以往的宁静台儿沟的姑娘们刚把晚饭端上桌就慌了神,她们心不在焉地胡乱吃几口,扔下碗就开始梳妆打扮。她们洗净蒙受了一天的黄土、风尘,露出粗糙、红润的面色,把头发梳得乌亮,然后就比赛着穿出最好的衣裳。有人换上过年时才穿的新鞋,有人还悄悄往脸上涂点胭脂。尽管火车到站时已经天黑,她们还是按照自己的心思,刻意斟酌着服饰和容貌。然后,她们就朝村口,朝火车经过的地方跑去。香雪总是第一个出门,隔壁的凤娇第二个就跟了出来。”(第5段)

火车开进深山前:宁静、封闭保守、贫穷落后、质朴纯洁——“大山”象征着封闭、传统;

火车开进深山后:热闹、对外界文明的向往——“火车”象征着开放、现代。

火车带来了现代文明的风尚,以往的宁静被搅乱;商品经济、现代文明走进了深山。

如果说“火车”“铅笔盒”它可以代表着现代文明和工业文明;“大山”“台儿沟”象征着传统文明、农业文明,香雪们连接现代文明和传统文明,连接工业文明和农业文明,这群香雪们他们又代表着什么呢?请大家注意,写这篇小说的时间节点。——时代背景

写作背景:

文化大革命时期,政治性、阶级性成了人唯一属性和文艺批评的唯一标准,人道主义完全被驱逐出文艺创作的领域。(50年代反右斗争、60、70年代文革,所以80年代盛行的是伤痕文学、反思文学,这些文学多半写的是沉重、窒息的题材,让你读了抬不起头。)文化大革命结束后,人道主义才又在中国兴盛起来。铁凝的小说《哦,香雪》正是产生于这个时候,读《哦,香雪》就像是雾霾天逛室内植物园的感觉,空气都清新了些。

诗化小说:一种追求诗美效果的小说。是小说和诗融合、渗透后出现的一种边缘体裁。作家不再让事件捆绑、摆布自己的心灵,常常在小说中像诗那样运用情绪的流动,内心的独白,放射性的结构,思维空间大大开拓,能自由地表现自己的旨蕴意念。它的抒情性的因素撑破了严密的结构框架,冲淡了完整的情节密度。

“一口气读完你的小说,心里有说不出的愉快。这篇小说,从头到尾都是诗,它是一泻千里的,绐终一致的。这是一首纯净的诗,即是清泉。它所经过的地方,也都是纯净的境界……”

——孙犁 《谈铁凝〈哦,香雪〉》

铁凝的小说《哦,香雪》正是产生于这个时候(1982年,改革开放的第四年——那时候的中国有对外在世界有着一样的好奇和向往,也渴望更加紧跟现代文明步伐,对未来的新生活满怀着期待和憧憬),小说借台儿沟的一角,借香雪们的心路历程写出了改革开放后中国从历史的阴影下走出,摆脱封闭、愚昧和落后,走向开放、文明与进步的痛苦和喜悦。

年轻人——香雪们

以小题材表现大时代

铁凝自评:我还是怀着一点希望,希望读者从这个平凡的故事里,不仅看到古老山村的姑娘们质朴、纯真的美好心灵,还能看到她们对新生活强烈、真挚的向往和追求,以及为了这种追求,不顾一切所付出的代价。(《青年文学》1982年第5期)

哦

香

雪

①é:吟哦——低声唱,吟咏。

②ó:哦,怎么回事?——表示疑问、惊奇等。

③ò:哦,我明白了。——叹词,领会、醒悟。

ò:哦,我一定会改的。——承诺、答应。

ò:哦,太棒了!——惊喜、赞美

④ o:轻声——又轻又短的变调,一般不独立存在

“哦”的读音和意义

《现代汉语词典》P354、1011

请立足全文情节,结合香雪这个主要人物来考虑分析,并且试用你觉得最好的感觉和声音读这个题目。

这句赞叹可以理解为台儿沟姐妹们沿着铁路寻找到香雪时发出来的,因为她们终于找到了香雪,有一份欣喜,有一份释然;也可以理解为是读者发出来的,表达对香雪的肯定与赞叹。所以,这个字的读音可以是二声,表示惊奇、欣喜和释然;也可以读四声,表示领会、醒悟和赞叹。

《哦,香雪》给我们带来怎么样的思考?

1)珍惜学习的机会。

2)或许你也曾自卑,或许你也曾追求牌子,但是,有时只是我们盲目崇拜太过,却忘记守护自己已经拥有的珍贵。其实,不必追逐那些潮流,也不必去计较那些世俗在意的东西。香雪的木质铅笔盒不比自动铅笔盒差,电影中画家为香雪画的画像也不比同学们口中说的相片差。

3)那些曾经的伤害也或许会成为你成长路上的垫脚石。

铁凝自评:我还是怀着一点希望,希望读者从这个平凡的故事里,不仅看到古老山村的姑娘们质朴、纯真的美好心灵,还能看到她们对新生活强烈、真挚的向往和追求,以及为了这种追求,不顾一切所付出的代价。还有别的什么?能感觉到生活本身那叫人心酸的严峻吗?能唤起我们年轻一代改变生活、改变社会的强烈责任感吗?也许这是我的奢望。(《青年文学》1982年第5期)

1、情节:小说技巧——插叙的妙处,巧妙处理“隐”与“显”、“因”与“果”。

2、人物:赏析香雪形象,并从香雪的成长史中汲取力量。

3、环境:

小环境——香雪夜晚走回台儿沟时的环境帮助我们分析香雪形象。

大环境——以小见大。改革开放后中国从历史的阴影下走出,摆脱封闭、愚昧和落后,走向开放、文明与进步的痛苦与喜悦。唤起我们改变社会的强烈责任感。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读