河南省周口市沈丘县2022-2023学年高一上学期8月开学摸底考试语文试卷 A卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省周口市沈丘县2022-2023学年高一上学期8月开学摸底考试语文试卷 A卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 81.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-24 14:33:01 | ||

图片预览

文档简介

沈丘县2022-2023学年高一上学期8月开学摸底考试语文试卷 A卷

试卷满分150分,考试时间150分钟

一、积累与运用(33分)

1.下列各组词语中,加粗字的读音全都正确的一组是( )(3分)

A.楹联(yíng) 追溯(shuò) 簇新(cù) 扣人心弦(xián)

B.婆娑(suō) 惩戒(chěng) 戳穿(chuō) 凛然生畏(lǐng)

C.嗔怒(chēn) 惬意(qiè) 瑰宝(guī) 孜孜不倦(zī)

D.召唤(zhāo) 山峦(luán) 刹那(shà) 侃侃而谈(kǎn)

2.下列各项中,加粗词语使用有误的一项是( )(3分)

A.“文房四宝”的说法最早可追溯到梁朝。到明清时期,随着人们对笔墨纸砚艺术性及收藏价值的重视,“文房四宝”之称也盛行起来。

B.乌兰牧骑演员们为及时给牧民带去精神文化食粮,到了牧民家中无瑕休息,换上服装拿出乐器,就赶到牧场毡房去演出。

C.新学期伊始,有关部门提醒学校要防微杜渐,学校应加强校车安全管理,主动开展安全自查工作,切实保障学生上下学交通安全。

D.思想感情的产生与对客观事物认识的深度有关,要想深入地认识事物,须得身临其境,长期观察,才能把握其精神实质。

3.下列句子标点符号使用有误的一项是( )(3分)

A.从作者画下句点的那一刻起,“书”就开始一段漫长的旅程:在编辑室里,为自己找到适合的式样,在推介会上,被爱书人不辞辛苦地推广,在书店里,与读者产生美好的碰撞。

B.“楼台广厦千万间,直插云霄接玉颜。”一位援鄂新疆医务工作者看到武汉的夜景时吟诗后感慨,“武汉真美!武汉真棒!”

C.视频短片《后浪》的演讲者,用一句“一个国家最好看的风景,就是这个国家的年轻人”的评语,激发了年轻人追逐梦想的热情。

D.嘉兴南湖红船、井冈山革命旧址群、红安革命烈士陵园……一件件实物、一处处旧址、一座座纪念馆,都记录着一段段可歌可泣的历史。

4.下面有关文学常识的表述,错误的一项是( )(3分)

A.《诗经》是我国最早的诗歌总集,也是我国诗歌现实主义传统的源头。

B.老舍,现代作家,主要作品有小说《骆驼祥子》,话剧《茶馆》《龙须沟》等。

C.我国清代小说家吴承恩所著的《西游记》,被鲁迅先生称为“神魔小说”。

D.《变色龙》的作者是俄国作家、戏剧家契诃夫,其短篇小说往往带有讽刺意味。

5.下列句子没有语病的一项是( )(3分)

A.中国科学家袁隆平的杂交水稻技术为世界粮食安全做出了杰出贡献。

B.近百年来,很多大学的校训经历了曲折的变化,折射了中国教育。

C.赵孟頫可以“日书万字”的原因,是因为其书法笔法简洁、线条简单、结构空间匀整。

D.第七次全国人口普查,在各地区各有关部门协同推进、精心组织、周密计划下,顺利开展。

6.将下列三句话填入文段对应的空格中,排序正确的一项是( )(3分)

“唐宋元明清,从古看到今。”__________,__________,__________。大运河的滟滟波光映照着扬州历史的变迁。可不是个好地方?

①明月湖畔璀璨的灯光彰显着今日的辉煌

②木兰苑内的千年银杏诉说着隋唐风流

③东关街上琳琅满目的商品含蕴着明清时尚

A.②①③ B.③①② C.①③② D.②③①

7.古诗文默写。(24分)

(1)_____________,赢得生前身后名。可怜白发生!(辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》)

(2)范仲淹的《渔家傲·秋思》中表现边地荒凉的句子是“_____________,_____________”。

(3)苏轼的《江城子·密州出猎》中,抒发主人公渴望为国杀敌,守卫边疆的坦荡胸怀和豪情壮志的句子是“_____________,西北望,射天狼”。

(4)《十五从军征》中揭露汉代兵役制度极度不合理的句子是“_____________,_____________”。

(5)《曹刿论战》中曹刿冲破阻挠,坚持觐见鲁庄公的原因是“_____________,_____________”。

8.综合性学习能力展示。(共11分)

(1)给下面的新闻拟写一个标题。(不超过20个字)(3分)

青海新闻网 规范设置分类投放点、签订《生活垃圾分类责任承诺书》……为切实发挥公共机构在生活垃圾分类工作中的示范引领作用,西宁市积极打造机关生活垃圾分类新常态,从点滴抓起,从细微做起,进一步提升城市生活品味,改善城市生活品质。

据了解,全市102家市直党政机关、事业单位,33所学校和6所市属医院成立专门机构,配备垃圾分类硬件设施,广泛开展垃圾分类宣传,引导全社会共同参与垃圾分类。截至目前,规范设置分类投放点6000个,其中“四分类”桶近2000个。设置可回收物智能回收箱50组,发放干湿两分垃圾袋20万个,更新分类垃圾箱8000个。实现了回收、清运、分拣、再利用产业链,使生活垃圾处理高效运转,垃圾分类的效率明显提升。

(2020年10月29日,有删改)

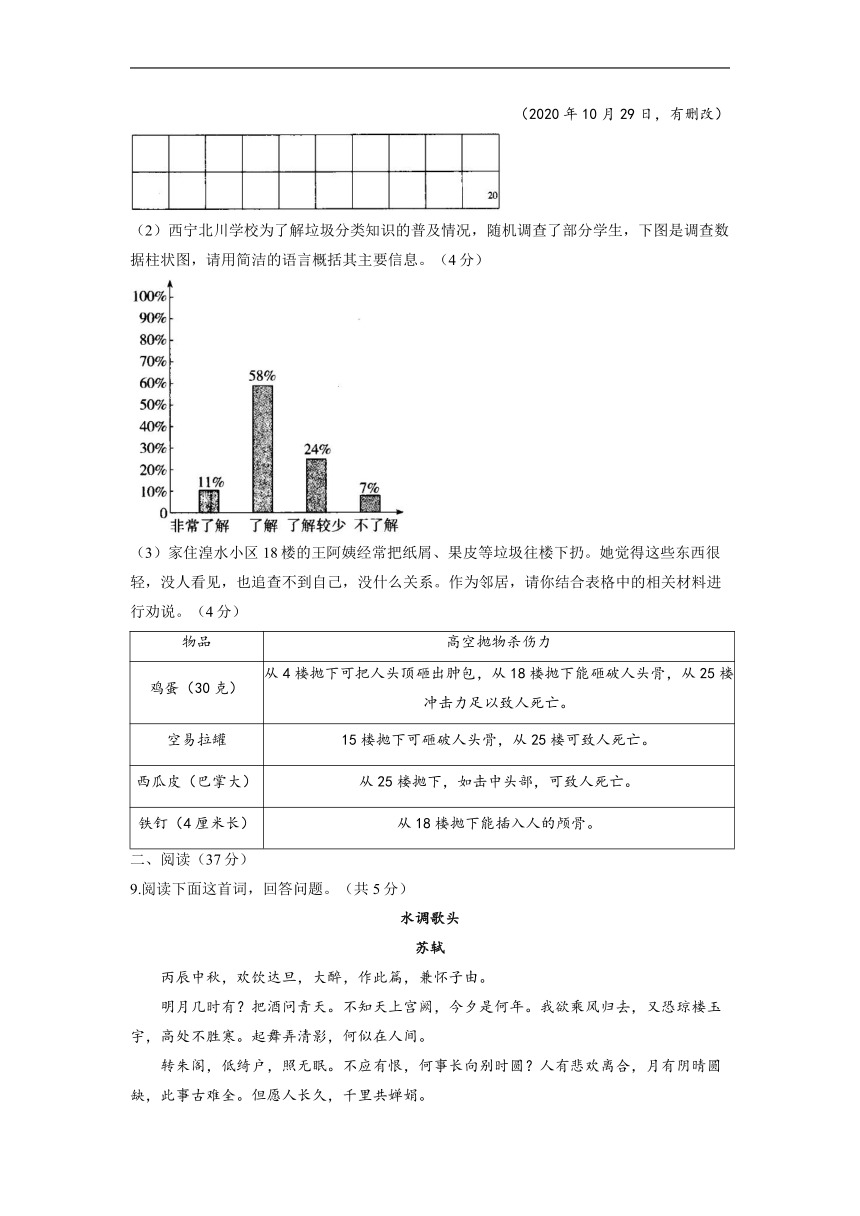

(2)西宁北川学校为了解垃圾分类知识的普及情况,随机调查了部分学生,下图是调查数据柱状图,请用简洁的语言概括其主要信息。(4分)

(3)家住湟水小区18楼的王阿姨经常把纸屑、果皮等垃圾往楼下扔。她觉得这些东西很轻,没人看见,也追查不到自己,没什么关系。作为邻居,请你结合表格中的相关材料进行劝说。(4分)

物品 高空抛物杀伤力

鸡蛋(30克) 从4楼抛下可把人头顶砸出肿包,从18楼抛下能砸破人头骨,从25楼冲击力足以致人死亡。

空易拉罐 15楼抛下可砸破人头骨,从25楼可致人死亡。

西瓜皮(巴掌大) 从25楼抛下,如击中头部,可致人死亡。

铁钉(4厘米长) 从18楼抛下能插入人的颅骨。

二、阅读(37分)

9.阅读下面这首词,回答问题。(共5分)

水调歌头

苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

(1)这首词表现了作者怎样的人生态度?(2分)

(2)有人说,词中的“起舞弄清影”与李白《月下独酌》(其一)中的“我歌月徘徊,我舞影零乱”有异曲同工之妙,请简要分析。(3分)

10.阅读[甲][乙]两段选文,完成下列小题。(共13分)

[甲]

今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵诗书,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告、求而不得者也;凡所宜有之书,皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。其业有不精、德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

(节选自宋濂《送东阳马生序》)

[乙]

师川外甥奉议[注]:别来无一日不奉思。春风暄暖,想侍奉之余,必能屏弃人事,尽心于学。前承示谕:“自当用十年之功,养心探道。”每咏叹此语,诚能如是,足以追配古人。然学有要道,读书须一言一句,自求己事,方见古人用心处,如此则不虚用功;又欲进道,须谢去外慕,乃得全功。读书先净室焚香,令心意不驰走,则言下理会。少年志气方强时能如此半古之人功必倍之。甥性识颖悟,必能解此,故详悉及之。

(节选自黄庭坚《与徐甥师川书》)

[注]奉议:官名。

(1)解释下列加粗的词语。(3分)

①父母岁有裘葛之遗 遗:____________

②非天质之卑 卑:____________

③每咏叹此语,诚能如是 诚:____________

(2)下列对文中画框部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.少年志气方强时/能如此/半古之人/功必倍之

B.少年志气方强时/能如此/半古之/人功必倍之

C.少年志气方强/时能如此/半古之/人功必倍之

D.少年志气方强/时能如此/半古之人/功必倍之

(3)用现代汉语翻译下面句子。(4分)

①不必若余之手录,假诸人而后见也。

②读书先净室焚香,令心意不驰走。

(3)[甲][乙]两段选文,两位长辈就“怎样才能学有所成”的问题,分别给出了建议。结合选文内容,将下面表格补充完整。(3分)

选文 关键信息 学习建议 前提条件

[甲] 业精德成 ①____________ 热衷于学习

[乙] 养心探道 第一条建议: ②____________ 第二条建议: ③____________ 全身心投入学习

11.议论文阅读。(共15分)

“轻”阅读的分量并不轻

①如今的“轻”阅读,其实分量并不轻,能为人生“增重”,能为心灵赋彩,也能为衡量成功的标尺添加更多刻度。

②数字时代,信息如海。不知不觉间,人们开始觉得,读书变“轻”了。

③厚重典籍浓缩于方寸之间,指尖滑动取代了书页翻动。行囊里不必随身携带图书,书房中也不至于因为汗牛充栋而变得拥挤逼仄。阅读的载体变轻薄了。

④书桌台灯让位给指尖掌上,移动阅读、零碎阅读成为日常。拿出阅读器,无论身处何地,都可以品读好文、遇见书香。阅读的场景变轻松了。

⑤电纸书、有声书、立体书,在技术与设计的改变下,册页打通视觉、听觉的区隔,以更灵活多样的形态融入生活,感受读书之变、体验读书之美。阅读的方式变轻巧了。

⑥不同时代,都会产生每个时代独有的阅读体验与记忆。曾经翰墨书香,如今电子触屏,从纸上到“指上”,阅读一直在变“轻”,选择也更加个性、更加多元,这是社会与科技的进步。变“轻”,是潮流,不可逆,当然也无需逆。

⑦有人说,“轻”阅读固然有轻量、便捷的优势,也有轻浅、碎片之弊。言下之意,阅读还是应该“重”一点,在有限的时间里多读经典,以“重”阅读、深阅读来抵抗片段化阅读、碎片化思考。

⑧其实不然。“轻”阅读,指的是追求开卷之轻便,体验之轻灵。形式的“轻”与内容的“重”,二者并无矛盾,不必人为对立。轻便的阅读渠道,更有助于读者触及有分量的优质内容。

⑨人们常说,阅读能滋润精神世界,涵养品格气质,挣脱欲望束缚,使人生变得轻盈。这是阅读的魅力。读书,不是为了应付外界需求,而如人所言,是“使自己成为一个明白事理的人,使自己的生活充实而有意义”。从这个角度而言,如今的“轻”阅读,其实分量并不轻,能为人生“增重”,能为心灵赋彩,也能为衡量成功的标尺添加更多刻度。或许,这就是阅读的“轻重”辩证法。

⑩现代社会的高度数字化,给阅读生态带来空前巨大的影响。大量的碎片、低质、冗余、庸俗信息,伴随数字时代奔流而至,“轻”阅读因此遭受不少批评。的确,真正的阅读应该自带过滤与反省机制,静心筛选并留下足够优质厚重的思想沉淀,回馈心灵。所以,读书还是读屏,关键不在于形式,而是内容。

先贤言,人不读书,则尘俗生其间,照镜则面目可憎,对人则语言无味。不读书,或许就不懂得“柳条折尽花飞尽”的别绪离愁,不懂“今人不见古时月”的岁月沧桑,也不懂“一蓑烟雨任平生”的冲淡豁达。一个人的成长底色,由所读之书来铺陈。而读书的多寡,也在一定程度上决定了心灵家园的广袤或贫瘠。所以,只要能打开更广阔的人生视野,遇见更诗意的精神世界,并最终“认识你自己”,不管“轻”还是“重”,不管是读“著于竹帛”之书还是电子触屏之书,什么方式都好,什么时候开始都不晚。

(选自《人民日报》2021年04月28日,有删改)

(1)请概括本文的中心论点。(2分)

(2)文中第⑥自然段中画线句子运用了什么论证方法?有什么作用?(3分)

(3)请结合文章内容,说说本文的论证思路。(5分)

(4)联系文章,谈谈你对“轻”阅读的理解。(5分)

12.名著阅读。(4分)

以下两个人物出自《水浒传》,请任选其一,概述与之相关的一个故事情节,并据此对人物做出评价。

①宋江 ②李逵

三、作文(60分)

13.阅读下面一则材料,然后根据要求作文。(60分)

《道德经》说:“知人者智,自知者明。”说的是能够了解他人、了解世界的人是有智慧的,能够了解自我的人是高明的。

《人民日报》曾指出:“面对人生新阶段的困惑与挑战,青年人要学会向外探索、向内生长,求得更辽阔宽广的发展空间,同时也更深地扎根于奋斗的泥土中。”

阅读了以上材料,作为时代青年,请结合自身的发展,谈谈你的感悟和思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

答案以及解析

1.答案:C

解析:本题考查辨析重点字音的能力。A项,溯sù。B项,惩chéng,凛lǐn。D项,召zhào,刹chà。

2.答案:B

解析:“无瑕”指没有瑕疵,比喻没有缺点或污点,不合语境;根据语境,应该是“无暇”,意思是没有空闲。

3.答案:A

解析:“在编辑室里,为自己找到适合的式样”“在推介会上,被爱书人不辞辛苦地推广”“在书店里,与读者产生美好的碰撞”是表示并列关系的三个分句,中间应用分号。

4.答案:C

解析:文学常识积累,应记清楚古代作家的生活年代和外国作家的国籍,吴承恩是明代小说家。

5.答案:A

解析:B.缺少宾语中心语,可以在句末添加宾语“的百年之路”。C.句式杂糅,“……的原因,是……”与“……是因为……”杂糅,可以去掉“因为”。D.语序不当,“协同推进、精心组织、周密计划”存在先后关系,可以改为“周密计划、精心组织、协同推进”。

6.答案:D

解析:本题考查语句衔接排序。仔细阅读文段及待排序语句,由②句中的“隋唐”、③句中的“明清”、①句中的“今日”可知,②③①有时间的先后顺序,照应前面的“唐宋元明清,从古看到今”。因此,正确的排序是②③①。

7.答案:(1)了却君王天下事

(2)塞下秋来风景异;衡阳雁去无留意

(3)会挽雕弓如满月

(4)十五从军征;八十始得归

(5)肉食者鄙;未能远谋

解析:本题考查背诵和默写名篇名句的能力。默写题不论分几种类型,都是以识记、积累为基础的。作答时,一是要透彻理解句子的内容;二是要认真审题,找出符合题意的句子;三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错别字。本题中的“衡、挽、鄙”等字容易写错。

8.答案:(1)西宁市打造机关生活垃圾分类新常态

(2)在接受调查的学生中,大多数学生了解垃圾分类知识,只有极少数学生对垃圾分类知识不了解。(或“在接受调查的学生中,对垃圾分类知识了解的占比最大,不了解的占比最小”)

(3)(示例)王阿姨,您好!高空抛物有很大的危险性,即使是一枚小小的鸡蛋,从18楼抛下,也能砸破人的头骨。高空抛纸屑、果皮等垃圾的行为,不仅不文明,还威胁到人们的生命安全。让我们一起改掉高空抛物的陋习(习惯)吧!

解析:(1)考查新闻标题拟写能力。先找到导语部分(第一段),注意兼顾新闻主体,然后按照“人(物)+事”的格式概括。此新闻的标题可从“西宁市积极打造机关生活垃圾分类新常态”概括出来。

(2)考查图文转换能力。首先看图表,读内容,明要点;然后比数据,从数据比较中得出结论。抓住图表的主要内容“垃圾分类知识的普及情况”,仔细观察图表中的数据,明确了解垃圾分类知识的学生占58%,非常了解垃圾分类知识的学生占11%,垃圾分类知识了解较少的学生占24%,不了解垃圾分类知识的学生占7%。由此可知,了解垃圾分类知识的学生的占比最大,不了解的占比最小。据此概括作答即可。

(3)考查口语交际能力。结合表格中的相关材料,针对人物的做法,表明劝说理由;要有必要的称呼,用语文明。本题要指明高空抛物的危险,指明王阿姨做法的后果,用简洁的语言提出委婉的劝告。

9.答案:(1)表现了作者乐观旷达的人生态度。(意思对即可)

(2)苏轼的词句与李白的诗句都运用了拟人的修辞手法,将“月”或“月下自己的影子”比作自己的知己好友,体现了苏轼和李白在逆境中依旧超然洒脱的个性特点。(意思对即可)

解析:(1)本题考查对诗歌内容和作者情感的理解。答题时需要通晓诗歌大意,理解相关语句的意思,体会作者表达的情感。这首词以月起兴,以与弟苏辙七年未见之情为基础,围绕中秋明月展开想象和思考,把人世间的悲欢离合之情纳入对宇宙人生的哲理性追寻之中,反映了作者复杂而又矛盾的思想感情,更表现出作者热爱生活、积极向上的乐观的人生态度。

(2)本题考查比较阅读。“起舞弄清影”意为:起身舞蹈,玩赏着月光下自己清朗的影子。“我歌月徘徊,我舞影零乱”意为:我吟诵诗篇,月亮便伴我徘徊;我手舞足蹈,影子便随我蹁跹。两句都运了拟人的修辞手法,把“月”或“月下自己的影子”人格化,把它们当作自己的知己朋友来写,生动形象,富有韵味。联系写作背景,苏轼此时被贬密州,李白此时身居长安,正是官场失意之时。然而他们并没有意志消沉,而是对月起舞,顾盼之间,显露出对生活的热爱。所以这两句诗词都表现了作者虽身处逆境却依然达观洒脱的性格特点。

10.答案:(1)①给予,赠送;②低下;③确实,的确

(2)D

(3)①不必像我那样亲手抄写,向别人借来才能看到。

②读书时先要将房间打扫干净,点上香,使精神(注意力)不分散。

(4)①专心致志地学习;②要主动独立思考,解决疑难问题;

③要排除外界的各种诱惑,静心学习

解析:(1)①句意:父母每年都给予四时衣服。遗:给予,赠送。②句意:如果不是天赋、资质低下。卑:低下。③句意:我每每对此赞叹不已,真要能这样。诚:确实,的确。

(2)根据句意“你正值青春年少,志气刚强,若能经常如此,只要花费古人一半的功夫,就可以收到成倍的效果”可知应该断句为:少年志气方强/时能如此/半古之人/功必倍之。故选D。

(3)注意重点词语的翻译要准确。①若:像。手录:亲手抄写。假:借。②净室:将房间打扫干净。驰走:这里指分散。

(4)①从“则心不若余之专耳,岂他人之过哉”可知,作者提倡要专心致志地学习。②从“学有要道,读书须一言一句,自求己事,方见古人用心处,如此则不虚用功”可知,作者提倡要独立思考,解决疑难问题。③从“又欲进道,须谢去外慕,乃得全功”和“读书先净室焚香,令心意不驰走”可知,作者提倡要排除外界的各种诱惑,静心学习。

[参考译文]

[乙]师川外甥奉议郎:别后没有一天不在思念。春风和煦,暖意融融,想你在侍奉双亲的余暇,一定能够抛开人世间的俗事,把全部心思都用在学习上。不久前你告知我说:“自己应当用功十年,修养心性,研讨学问。”我每每对此赞叹不已,真要能这样,那就足以追赶上古人的造诣了。然而学习要有恰当的方法,读书必须一字一句地仔细琢磨,自己去寻求答案,才可以体会到古人的良苦用心所在,这样就不会白用功;要想进一步地深入钻研,就得抛开学习之外的各种贪恋,这样才能获得成功。读书时要先把房间打扫干净,点上香,使精神不分散,方可对书中之言心领神会。你正值青春年少,志气刚强,若能经常如此,只要花费古人一半的功夫,就可以收到成倍的效果。外甥你天资聪颖,一定能够理解其中的道理,因此详细地说了这些。

11.答案:(1)“轻”阅读的分量并不轻。

(2)对比论证。将过去读纸质书籍与现在的电子阅读对比,突出地论证了“不同时代,都会产生每个时代独有的阅读体验与记忆”或“社会与科技的进步使阅读的选择更加个性、更加多元”。

(3)首先提出了中心论点“‘轻’阅读,其实分量并不轻”及“轻”阅读的意义;然后分析了什么是“轻”阅读;接着论述“轻”阅读的分量并不轻的原因,并强调无论读书还是读屏,关键不在于形式,而是内容;最后引用古诗名句强调读书对一个人成长的重要性,进而得出结论“只要能打开更广阔的人生视野,遇见更诗意的精神世界,并最终‘认识你自己’,不管‘轻’还是‘重’,不管是读‘著于竹帛’之书还是电子触屏之书,什么方式都好,什么时候开始都不晚”。

(4)“轻”阅读指的是指尖掌上的轻便的电子阅读,“轻”阅读更有助于读者更快捷地获得有分量的优质的阅读内容。“轻”阅读能让人生底蕴变得厚重,能使心灵丰富强大,也能为衡量成功的标尺添加更多刻度。

解析:(1)考查对中心论点的把握能力。标题即中心论点:“轻”阅读的分量并不轻。

(2)考查对论证方法及其作用的分析能力。本句将“翰墨书香”的阅读方式和“电子触屏”的阅读方式进行对比,强调了时代不同,社会与科技进步,会产生与这个时代相适应的个性化、多元化的阅读方式。

(3)考查对论证思路的梳理与概括能力。第①自然段开篇提出中心论点“‘轻’阅读,其实分量并不轻”,并指出“轻”阅读的意义:能为人生“增重”,能为心灵赋彩,也能为衡量成功的标尺添加更多刻度。第②自然段由人们的读书变“轻”的感觉引出什么是“‘轻’阅读”,③至⑤自然段从载体、场景、方式方面分析“轻”阅读的表现。⑥至⑩自然段运用对比论证等论证方法具体论述“轻”阅读的意义,并强调无论是读书还是读屏,关键不在于形式,而是内容。最后引用三句古诗突出读书的作用并得出结论:只要能打开更广阔的人生视野,遇见更诗意的精神世界,并最终“认识你自己”,不管“轻”还是“重”……什么方式都好,什么时候开始都不晚。

(4)考查文意理解能力。第③—⑤自然段写“轻”阅读的表现:阅读的载体变轻薄了,阅读的场景变轻松了,阅读的方式变轻巧了。第⑧自然段写“‘轻’阅读,指的是追求开卷之轻便……触及有分量的优质内容”;第⑨自然段写“读书,不是为了应付外界需求……也能为衡量成功的标尺添加更多刻度”。综合以上内容可知,“轻”阅读指阅读渠道的便捷,随时随地阅读便能获得有分量的高质量的阅读内容,使自我的内心更丰盈,从而使自己成为一个明白事理的人,使自己的生活充实而有意义,也能为将来的成功积淀文化底蕴。

12.答案:(示例1)宋江 浔阳楼题反诗 宋江被发配江州。一日无事,上浔阳楼喝酒,乘着酒兴题诗。城中有个在闲通判黄文炳,为人阿谀谄佞,平时竭力讨好蔡九知府,指望他引荐出职做官。发现宋江反诗,如获至宝,即向知府告发,说诗里“他日若遂凌云志,敢笑黄巢不丈夫”有反意。宋江被打入大牢。从宋江浔阳楼题反诗可以看出:宋江自视颇高,壮志未酬,不满现状,图谋造反。

(示例2)李逵 斗浪里白跳(条) 宋江、戴宗和李逵三人到酒楼喝酒,李逵到渔场讨要活鱼,打散了竹篾。“浪里白跳”张顺要和他理论,却被李逵的重拳打跑。张顺设计将李逵骗到江中。李逵不识水性,在水中被张顺灌了个水饱,弄得万分狼狈。后经宋江等人劝说,张顺这才放过李逵,并和宋江等人结成了生死之交。从这个情节可以看出:李逵生性莽撞,做事不考虑后果。

解析:本题考查名著人物。要熟悉名著中的主要人物及与之相关的故事情节,还要注意分析人物形象。结合名著内容,将每一个情节的起因、经过、结果交代清楚。对人物做出评价,要结合所选的情节,从人物的动作、语言等诸方面进行分析。

13.答案:略

解析:本题考查学生写作的能力。审题:这是一道引语式材料作文题。作文材料分两部分。

第一部分摘选自《道德经》。引导考生思考如何对待世界和如何对待自己。考生的写作重点应该是对待世界和对待自己的方法和态度。“知人者智”,说的是开阔的视野对个人发展非常重要,由此可以想到知识上的视野、心灵上的视野、国际视野、文化视野,以此引出对超越自我、走出个人狭小的天地的思考;而“自知者明”,指的是每个人都要审视自己,勇于自我完善,通过审视自己去探索人性的弱点,如爱听赞美,不听忠言,追求形式重于实质等。

第二部分引导学生的写作方向。当代青年需要积极地向外看世界,也需要认真地向内看自己。引导语中“学会向外探索、向内生长,求得更辽阔宽广的发展空间”和“同时也更深地扎根于奋斗的泥土中”明确了考生的写作范围:第一,“向外探索”和“向内生长”在行文中应该都要涉及,考生必须同时谈到,也可以有所侧重,考生也应该去探究“向内”与“向外”两者之间的逻辑关系;第二,“向外探索”应该是积极地投入世界,在外部世界奋斗进取,创造成绩,“向内生长”应该是对自我的剖析,反思不足,进而努力奋斗;第三,必须结合自身发展去思考这个问题,不应该天马行空地只谈论别人的人生。既要知人,也要自知,两者存在二元统一关系,也就是说从青年角度切入,以三个方面全面构建行文思路:知人——自知——二者辩证关系(统一:知人是为了自知,或者说自知是为了知人)。

立意:

①见贤思齐,见不贤自省。

②见贤思齐,时常自省,方不失君子之风。

③明窗照世界,揽镜修自身。

④自知以知人。

试卷满分150分,考试时间150分钟

一、积累与运用(33分)

1.下列各组词语中,加粗字的读音全都正确的一组是( )(3分)

A.楹联(yíng) 追溯(shuò) 簇新(cù) 扣人心弦(xián)

B.婆娑(suō) 惩戒(chěng) 戳穿(chuō) 凛然生畏(lǐng)

C.嗔怒(chēn) 惬意(qiè) 瑰宝(guī) 孜孜不倦(zī)

D.召唤(zhāo) 山峦(luán) 刹那(shà) 侃侃而谈(kǎn)

2.下列各项中,加粗词语使用有误的一项是( )(3分)

A.“文房四宝”的说法最早可追溯到梁朝。到明清时期,随着人们对笔墨纸砚艺术性及收藏价值的重视,“文房四宝”之称也盛行起来。

B.乌兰牧骑演员们为及时给牧民带去精神文化食粮,到了牧民家中无瑕休息,换上服装拿出乐器,就赶到牧场毡房去演出。

C.新学期伊始,有关部门提醒学校要防微杜渐,学校应加强校车安全管理,主动开展安全自查工作,切实保障学生上下学交通安全。

D.思想感情的产生与对客观事物认识的深度有关,要想深入地认识事物,须得身临其境,长期观察,才能把握其精神实质。

3.下列句子标点符号使用有误的一项是( )(3分)

A.从作者画下句点的那一刻起,“书”就开始一段漫长的旅程:在编辑室里,为自己找到适合的式样,在推介会上,被爱书人不辞辛苦地推广,在书店里,与读者产生美好的碰撞。

B.“楼台广厦千万间,直插云霄接玉颜。”一位援鄂新疆医务工作者看到武汉的夜景时吟诗后感慨,“武汉真美!武汉真棒!”

C.视频短片《后浪》的演讲者,用一句“一个国家最好看的风景,就是这个国家的年轻人”的评语,激发了年轻人追逐梦想的热情。

D.嘉兴南湖红船、井冈山革命旧址群、红安革命烈士陵园……一件件实物、一处处旧址、一座座纪念馆,都记录着一段段可歌可泣的历史。

4.下面有关文学常识的表述,错误的一项是( )(3分)

A.《诗经》是我国最早的诗歌总集,也是我国诗歌现实主义传统的源头。

B.老舍,现代作家,主要作品有小说《骆驼祥子》,话剧《茶馆》《龙须沟》等。

C.我国清代小说家吴承恩所著的《西游记》,被鲁迅先生称为“神魔小说”。

D.《变色龙》的作者是俄国作家、戏剧家契诃夫,其短篇小说往往带有讽刺意味。

5.下列句子没有语病的一项是( )(3分)

A.中国科学家袁隆平的杂交水稻技术为世界粮食安全做出了杰出贡献。

B.近百年来,很多大学的校训经历了曲折的变化,折射了中国教育。

C.赵孟頫可以“日书万字”的原因,是因为其书法笔法简洁、线条简单、结构空间匀整。

D.第七次全国人口普查,在各地区各有关部门协同推进、精心组织、周密计划下,顺利开展。

6.将下列三句话填入文段对应的空格中,排序正确的一项是( )(3分)

“唐宋元明清,从古看到今。”__________,__________,__________。大运河的滟滟波光映照着扬州历史的变迁。可不是个好地方?

①明月湖畔璀璨的灯光彰显着今日的辉煌

②木兰苑内的千年银杏诉说着隋唐风流

③东关街上琳琅满目的商品含蕴着明清时尚

A.②①③ B.③①② C.①③② D.②③①

7.古诗文默写。(24分)

(1)_____________,赢得生前身后名。可怜白发生!(辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》)

(2)范仲淹的《渔家傲·秋思》中表现边地荒凉的句子是“_____________,_____________”。

(3)苏轼的《江城子·密州出猎》中,抒发主人公渴望为国杀敌,守卫边疆的坦荡胸怀和豪情壮志的句子是“_____________,西北望,射天狼”。

(4)《十五从军征》中揭露汉代兵役制度极度不合理的句子是“_____________,_____________”。

(5)《曹刿论战》中曹刿冲破阻挠,坚持觐见鲁庄公的原因是“_____________,_____________”。

8.综合性学习能力展示。(共11分)

(1)给下面的新闻拟写一个标题。(不超过20个字)(3分)

青海新闻网 规范设置分类投放点、签订《生活垃圾分类责任承诺书》……为切实发挥公共机构在生活垃圾分类工作中的示范引领作用,西宁市积极打造机关生活垃圾分类新常态,从点滴抓起,从细微做起,进一步提升城市生活品味,改善城市生活品质。

据了解,全市102家市直党政机关、事业单位,33所学校和6所市属医院成立专门机构,配备垃圾分类硬件设施,广泛开展垃圾分类宣传,引导全社会共同参与垃圾分类。截至目前,规范设置分类投放点6000个,其中“四分类”桶近2000个。设置可回收物智能回收箱50组,发放干湿两分垃圾袋20万个,更新分类垃圾箱8000个。实现了回收、清运、分拣、再利用产业链,使生活垃圾处理高效运转,垃圾分类的效率明显提升。

(2020年10月29日,有删改)

(2)西宁北川学校为了解垃圾分类知识的普及情况,随机调查了部分学生,下图是调查数据柱状图,请用简洁的语言概括其主要信息。(4分)

(3)家住湟水小区18楼的王阿姨经常把纸屑、果皮等垃圾往楼下扔。她觉得这些东西很轻,没人看见,也追查不到自己,没什么关系。作为邻居,请你结合表格中的相关材料进行劝说。(4分)

物品 高空抛物杀伤力

鸡蛋(30克) 从4楼抛下可把人头顶砸出肿包,从18楼抛下能砸破人头骨,从25楼冲击力足以致人死亡。

空易拉罐 15楼抛下可砸破人头骨,从25楼可致人死亡。

西瓜皮(巴掌大) 从25楼抛下,如击中头部,可致人死亡。

铁钉(4厘米长) 从18楼抛下能插入人的颅骨。

二、阅读(37分)

9.阅读下面这首词,回答问题。(共5分)

水调歌头

苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

(1)这首词表现了作者怎样的人生态度?(2分)

(2)有人说,词中的“起舞弄清影”与李白《月下独酌》(其一)中的“我歌月徘徊,我舞影零乱”有异曲同工之妙,请简要分析。(3分)

10.阅读[甲][乙]两段选文,完成下列小题。(共13分)

[甲]

今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵诗书,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告、求而不得者也;凡所宜有之书,皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。其业有不精、德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

(节选自宋濂《送东阳马生序》)

[乙]

师川外甥奉议[注]:别来无一日不奉思。春风暄暖,想侍奉之余,必能屏弃人事,尽心于学。前承示谕:“自当用十年之功,养心探道。”每咏叹此语,诚能如是,足以追配古人。然学有要道,读书须一言一句,自求己事,方见古人用心处,如此则不虚用功;又欲进道,须谢去外慕,乃得全功。读书先净室焚香,令心意不驰走,则言下理会。少年志气方强时能如此半古之人功必倍之。甥性识颖悟,必能解此,故详悉及之。

(节选自黄庭坚《与徐甥师川书》)

[注]奉议:官名。

(1)解释下列加粗的词语。(3分)

①父母岁有裘葛之遗 遗:____________

②非天质之卑 卑:____________

③每咏叹此语,诚能如是 诚:____________

(2)下列对文中画框部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.少年志气方强时/能如此/半古之人/功必倍之

B.少年志气方强时/能如此/半古之/人功必倍之

C.少年志气方强/时能如此/半古之/人功必倍之

D.少年志气方强/时能如此/半古之人/功必倍之

(3)用现代汉语翻译下面句子。(4分)

①不必若余之手录,假诸人而后见也。

②读书先净室焚香,令心意不驰走。

(3)[甲][乙]两段选文,两位长辈就“怎样才能学有所成”的问题,分别给出了建议。结合选文内容,将下面表格补充完整。(3分)

选文 关键信息 学习建议 前提条件

[甲] 业精德成 ①____________ 热衷于学习

[乙] 养心探道 第一条建议: ②____________ 第二条建议: ③____________ 全身心投入学习

11.议论文阅读。(共15分)

“轻”阅读的分量并不轻

①如今的“轻”阅读,其实分量并不轻,能为人生“增重”,能为心灵赋彩,也能为衡量成功的标尺添加更多刻度。

②数字时代,信息如海。不知不觉间,人们开始觉得,读书变“轻”了。

③厚重典籍浓缩于方寸之间,指尖滑动取代了书页翻动。行囊里不必随身携带图书,书房中也不至于因为汗牛充栋而变得拥挤逼仄。阅读的载体变轻薄了。

④书桌台灯让位给指尖掌上,移动阅读、零碎阅读成为日常。拿出阅读器,无论身处何地,都可以品读好文、遇见书香。阅读的场景变轻松了。

⑤电纸书、有声书、立体书,在技术与设计的改变下,册页打通视觉、听觉的区隔,以更灵活多样的形态融入生活,感受读书之变、体验读书之美。阅读的方式变轻巧了。

⑥不同时代,都会产生每个时代独有的阅读体验与记忆。曾经翰墨书香,如今电子触屏,从纸上到“指上”,阅读一直在变“轻”,选择也更加个性、更加多元,这是社会与科技的进步。变“轻”,是潮流,不可逆,当然也无需逆。

⑦有人说,“轻”阅读固然有轻量、便捷的优势,也有轻浅、碎片之弊。言下之意,阅读还是应该“重”一点,在有限的时间里多读经典,以“重”阅读、深阅读来抵抗片段化阅读、碎片化思考。

⑧其实不然。“轻”阅读,指的是追求开卷之轻便,体验之轻灵。形式的“轻”与内容的“重”,二者并无矛盾,不必人为对立。轻便的阅读渠道,更有助于读者触及有分量的优质内容。

⑨人们常说,阅读能滋润精神世界,涵养品格气质,挣脱欲望束缚,使人生变得轻盈。这是阅读的魅力。读书,不是为了应付外界需求,而如人所言,是“使自己成为一个明白事理的人,使自己的生活充实而有意义”。从这个角度而言,如今的“轻”阅读,其实分量并不轻,能为人生“增重”,能为心灵赋彩,也能为衡量成功的标尺添加更多刻度。或许,这就是阅读的“轻重”辩证法。

⑩现代社会的高度数字化,给阅读生态带来空前巨大的影响。大量的碎片、低质、冗余、庸俗信息,伴随数字时代奔流而至,“轻”阅读因此遭受不少批评。的确,真正的阅读应该自带过滤与反省机制,静心筛选并留下足够优质厚重的思想沉淀,回馈心灵。所以,读书还是读屏,关键不在于形式,而是内容。

先贤言,人不读书,则尘俗生其间,照镜则面目可憎,对人则语言无味。不读书,或许就不懂得“柳条折尽花飞尽”的别绪离愁,不懂“今人不见古时月”的岁月沧桑,也不懂“一蓑烟雨任平生”的冲淡豁达。一个人的成长底色,由所读之书来铺陈。而读书的多寡,也在一定程度上决定了心灵家园的广袤或贫瘠。所以,只要能打开更广阔的人生视野,遇见更诗意的精神世界,并最终“认识你自己”,不管“轻”还是“重”,不管是读“著于竹帛”之书还是电子触屏之书,什么方式都好,什么时候开始都不晚。

(选自《人民日报》2021年04月28日,有删改)

(1)请概括本文的中心论点。(2分)

(2)文中第⑥自然段中画线句子运用了什么论证方法?有什么作用?(3分)

(3)请结合文章内容,说说本文的论证思路。(5分)

(4)联系文章,谈谈你对“轻”阅读的理解。(5分)

12.名著阅读。(4分)

以下两个人物出自《水浒传》,请任选其一,概述与之相关的一个故事情节,并据此对人物做出评价。

①宋江 ②李逵

三、作文(60分)

13.阅读下面一则材料,然后根据要求作文。(60分)

《道德经》说:“知人者智,自知者明。”说的是能够了解他人、了解世界的人是有智慧的,能够了解自我的人是高明的。

《人民日报》曾指出:“面对人生新阶段的困惑与挑战,青年人要学会向外探索、向内生长,求得更辽阔宽广的发展空间,同时也更深地扎根于奋斗的泥土中。”

阅读了以上材料,作为时代青年,请结合自身的发展,谈谈你的感悟和思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

答案以及解析

1.答案:C

解析:本题考查辨析重点字音的能力。A项,溯sù。B项,惩chéng,凛lǐn。D项,召zhào,刹chà。

2.答案:B

解析:“无瑕”指没有瑕疵,比喻没有缺点或污点,不合语境;根据语境,应该是“无暇”,意思是没有空闲。

3.答案:A

解析:“在编辑室里,为自己找到适合的式样”“在推介会上,被爱书人不辞辛苦地推广”“在书店里,与读者产生美好的碰撞”是表示并列关系的三个分句,中间应用分号。

4.答案:C

解析:文学常识积累,应记清楚古代作家的生活年代和外国作家的国籍,吴承恩是明代小说家。

5.答案:A

解析:B.缺少宾语中心语,可以在句末添加宾语“的百年之路”。C.句式杂糅,“……的原因,是……”与“……是因为……”杂糅,可以去掉“因为”。D.语序不当,“协同推进、精心组织、周密计划”存在先后关系,可以改为“周密计划、精心组织、协同推进”。

6.答案:D

解析:本题考查语句衔接排序。仔细阅读文段及待排序语句,由②句中的“隋唐”、③句中的“明清”、①句中的“今日”可知,②③①有时间的先后顺序,照应前面的“唐宋元明清,从古看到今”。因此,正确的排序是②③①。

7.答案:(1)了却君王天下事

(2)塞下秋来风景异;衡阳雁去无留意

(3)会挽雕弓如满月

(4)十五从军征;八十始得归

(5)肉食者鄙;未能远谋

解析:本题考查背诵和默写名篇名句的能力。默写题不论分几种类型,都是以识记、积累为基础的。作答时,一是要透彻理解句子的内容;二是要认真审题,找出符合题意的句子;三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错别字。本题中的“衡、挽、鄙”等字容易写错。

8.答案:(1)西宁市打造机关生活垃圾分类新常态

(2)在接受调查的学生中,大多数学生了解垃圾分类知识,只有极少数学生对垃圾分类知识不了解。(或“在接受调查的学生中,对垃圾分类知识了解的占比最大,不了解的占比最小”)

(3)(示例)王阿姨,您好!高空抛物有很大的危险性,即使是一枚小小的鸡蛋,从18楼抛下,也能砸破人的头骨。高空抛纸屑、果皮等垃圾的行为,不仅不文明,还威胁到人们的生命安全。让我们一起改掉高空抛物的陋习(习惯)吧!

解析:(1)考查新闻标题拟写能力。先找到导语部分(第一段),注意兼顾新闻主体,然后按照“人(物)+事”的格式概括。此新闻的标题可从“西宁市积极打造机关生活垃圾分类新常态”概括出来。

(2)考查图文转换能力。首先看图表,读内容,明要点;然后比数据,从数据比较中得出结论。抓住图表的主要内容“垃圾分类知识的普及情况”,仔细观察图表中的数据,明确了解垃圾分类知识的学生占58%,非常了解垃圾分类知识的学生占11%,垃圾分类知识了解较少的学生占24%,不了解垃圾分类知识的学生占7%。由此可知,了解垃圾分类知识的学生的占比最大,不了解的占比最小。据此概括作答即可。

(3)考查口语交际能力。结合表格中的相关材料,针对人物的做法,表明劝说理由;要有必要的称呼,用语文明。本题要指明高空抛物的危险,指明王阿姨做法的后果,用简洁的语言提出委婉的劝告。

9.答案:(1)表现了作者乐观旷达的人生态度。(意思对即可)

(2)苏轼的词句与李白的诗句都运用了拟人的修辞手法,将“月”或“月下自己的影子”比作自己的知己好友,体现了苏轼和李白在逆境中依旧超然洒脱的个性特点。(意思对即可)

解析:(1)本题考查对诗歌内容和作者情感的理解。答题时需要通晓诗歌大意,理解相关语句的意思,体会作者表达的情感。这首词以月起兴,以与弟苏辙七年未见之情为基础,围绕中秋明月展开想象和思考,把人世间的悲欢离合之情纳入对宇宙人生的哲理性追寻之中,反映了作者复杂而又矛盾的思想感情,更表现出作者热爱生活、积极向上的乐观的人生态度。

(2)本题考查比较阅读。“起舞弄清影”意为:起身舞蹈,玩赏着月光下自己清朗的影子。“我歌月徘徊,我舞影零乱”意为:我吟诵诗篇,月亮便伴我徘徊;我手舞足蹈,影子便随我蹁跹。两句都运了拟人的修辞手法,把“月”或“月下自己的影子”人格化,把它们当作自己的知己朋友来写,生动形象,富有韵味。联系写作背景,苏轼此时被贬密州,李白此时身居长安,正是官场失意之时。然而他们并没有意志消沉,而是对月起舞,顾盼之间,显露出对生活的热爱。所以这两句诗词都表现了作者虽身处逆境却依然达观洒脱的性格特点。

10.答案:(1)①给予,赠送;②低下;③确实,的确

(2)D

(3)①不必像我那样亲手抄写,向别人借来才能看到。

②读书时先要将房间打扫干净,点上香,使精神(注意力)不分散。

(4)①专心致志地学习;②要主动独立思考,解决疑难问题;

③要排除外界的各种诱惑,静心学习

解析:(1)①句意:父母每年都给予四时衣服。遗:给予,赠送。②句意:如果不是天赋、资质低下。卑:低下。③句意:我每每对此赞叹不已,真要能这样。诚:确实,的确。

(2)根据句意“你正值青春年少,志气刚强,若能经常如此,只要花费古人一半的功夫,就可以收到成倍的效果”可知应该断句为:少年志气方强/时能如此/半古之人/功必倍之。故选D。

(3)注意重点词语的翻译要准确。①若:像。手录:亲手抄写。假:借。②净室:将房间打扫干净。驰走:这里指分散。

(4)①从“则心不若余之专耳,岂他人之过哉”可知,作者提倡要专心致志地学习。②从“学有要道,读书须一言一句,自求己事,方见古人用心处,如此则不虚用功”可知,作者提倡要独立思考,解决疑难问题。③从“又欲进道,须谢去外慕,乃得全功”和“读书先净室焚香,令心意不驰走”可知,作者提倡要排除外界的各种诱惑,静心学习。

[参考译文]

[乙]师川外甥奉议郎:别后没有一天不在思念。春风和煦,暖意融融,想你在侍奉双亲的余暇,一定能够抛开人世间的俗事,把全部心思都用在学习上。不久前你告知我说:“自己应当用功十年,修养心性,研讨学问。”我每每对此赞叹不已,真要能这样,那就足以追赶上古人的造诣了。然而学习要有恰当的方法,读书必须一字一句地仔细琢磨,自己去寻求答案,才可以体会到古人的良苦用心所在,这样就不会白用功;要想进一步地深入钻研,就得抛开学习之外的各种贪恋,这样才能获得成功。读书时要先把房间打扫干净,点上香,使精神不分散,方可对书中之言心领神会。你正值青春年少,志气刚强,若能经常如此,只要花费古人一半的功夫,就可以收到成倍的效果。外甥你天资聪颖,一定能够理解其中的道理,因此详细地说了这些。

11.答案:(1)“轻”阅读的分量并不轻。

(2)对比论证。将过去读纸质书籍与现在的电子阅读对比,突出地论证了“不同时代,都会产生每个时代独有的阅读体验与记忆”或“社会与科技的进步使阅读的选择更加个性、更加多元”。

(3)首先提出了中心论点“‘轻’阅读,其实分量并不轻”及“轻”阅读的意义;然后分析了什么是“轻”阅读;接着论述“轻”阅读的分量并不轻的原因,并强调无论读书还是读屏,关键不在于形式,而是内容;最后引用古诗名句强调读书对一个人成长的重要性,进而得出结论“只要能打开更广阔的人生视野,遇见更诗意的精神世界,并最终‘认识你自己’,不管‘轻’还是‘重’,不管是读‘著于竹帛’之书还是电子触屏之书,什么方式都好,什么时候开始都不晚”。

(4)“轻”阅读指的是指尖掌上的轻便的电子阅读,“轻”阅读更有助于读者更快捷地获得有分量的优质的阅读内容。“轻”阅读能让人生底蕴变得厚重,能使心灵丰富强大,也能为衡量成功的标尺添加更多刻度。

解析:(1)考查对中心论点的把握能力。标题即中心论点:“轻”阅读的分量并不轻。

(2)考查对论证方法及其作用的分析能力。本句将“翰墨书香”的阅读方式和“电子触屏”的阅读方式进行对比,强调了时代不同,社会与科技进步,会产生与这个时代相适应的个性化、多元化的阅读方式。

(3)考查对论证思路的梳理与概括能力。第①自然段开篇提出中心论点“‘轻’阅读,其实分量并不轻”,并指出“轻”阅读的意义:能为人生“增重”,能为心灵赋彩,也能为衡量成功的标尺添加更多刻度。第②自然段由人们的读书变“轻”的感觉引出什么是“‘轻’阅读”,③至⑤自然段从载体、场景、方式方面分析“轻”阅读的表现。⑥至⑩自然段运用对比论证等论证方法具体论述“轻”阅读的意义,并强调无论是读书还是读屏,关键不在于形式,而是内容。最后引用三句古诗突出读书的作用并得出结论:只要能打开更广阔的人生视野,遇见更诗意的精神世界,并最终“认识你自己”,不管“轻”还是“重”……什么方式都好,什么时候开始都不晚。

(4)考查文意理解能力。第③—⑤自然段写“轻”阅读的表现:阅读的载体变轻薄了,阅读的场景变轻松了,阅读的方式变轻巧了。第⑧自然段写“‘轻’阅读,指的是追求开卷之轻便……触及有分量的优质内容”;第⑨自然段写“读书,不是为了应付外界需求……也能为衡量成功的标尺添加更多刻度”。综合以上内容可知,“轻”阅读指阅读渠道的便捷,随时随地阅读便能获得有分量的高质量的阅读内容,使自我的内心更丰盈,从而使自己成为一个明白事理的人,使自己的生活充实而有意义,也能为将来的成功积淀文化底蕴。

12.答案:(示例1)宋江 浔阳楼题反诗 宋江被发配江州。一日无事,上浔阳楼喝酒,乘着酒兴题诗。城中有个在闲通判黄文炳,为人阿谀谄佞,平时竭力讨好蔡九知府,指望他引荐出职做官。发现宋江反诗,如获至宝,即向知府告发,说诗里“他日若遂凌云志,敢笑黄巢不丈夫”有反意。宋江被打入大牢。从宋江浔阳楼题反诗可以看出:宋江自视颇高,壮志未酬,不满现状,图谋造反。

(示例2)李逵 斗浪里白跳(条) 宋江、戴宗和李逵三人到酒楼喝酒,李逵到渔场讨要活鱼,打散了竹篾。“浪里白跳”张顺要和他理论,却被李逵的重拳打跑。张顺设计将李逵骗到江中。李逵不识水性,在水中被张顺灌了个水饱,弄得万分狼狈。后经宋江等人劝说,张顺这才放过李逵,并和宋江等人结成了生死之交。从这个情节可以看出:李逵生性莽撞,做事不考虑后果。

解析:本题考查名著人物。要熟悉名著中的主要人物及与之相关的故事情节,还要注意分析人物形象。结合名著内容,将每一个情节的起因、经过、结果交代清楚。对人物做出评价,要结合所选的情节,从人物的动作、语言等诸方面进行分析。

13.答案:略

解析:本题考查学生写作的能力。审题:这是一道引语式材料作文题。作文材料分两部分。

第一部分摘选自《道德经》。引导考生思考如何对待世界和如何对待自己。考生的写作重点应该是对待世界和对待自己的方法和态度。“知人者智”,说的是开阔的视野对个人发展非常重要,由此可以想到知识上的视野、心灵上的视野、国际视野、文化视野,以此引出对超越自我、走出个人狭小的天地的思考;而“自知者明”,指的是每个人都要审视自己,勇于自我完善,通过审视自己去探索人性的弱点,如爱听赞美,不听忠言,追求形式重于实质等。

第二部分引导学生的写作方向。当代青年需要积极地向外看世界,也需要认真地向内看自己。引导语中“学会向外探索、向内生长,求得更辽阔宽广的发展空间”和“同时也更深地扎根于奋斗的泥土中”明确了考生的写作范围:第一,“向外探索”和“向内生长”在行文中应该都要涉及,考生必须同时谈到,也可以有所侧重,考生也应该去探究“向内”与“向外”两者之间的逻辑关系;第二,“向外探索”应该是积极地投入世界,在外部世界奋斗进取,创造成绩,“向内生长”应该是对自我的剖析,反思不足,进而努力奋斗;第三,必须结合自身发展去思考这个问题,不应该天马行空地只谈论别人的人生。既要知人,也要自知,两者存在二元统一关系,也就是说从青年角度切入,以三个方面全面构建行文思路:知人——自知——二者辩证关系(统一:知人是为了自知,或者说自知是为了知人)。

立意:

①见贤思齐,见不贤自省。

②见贤思齐,时常自省,方不失君子之风。

③明窗照世界,揽镜修自身。

④自知以知人。

同课章节目录