【核心素养目标】第4课 乡愁 第2课时教案

文档属性

| 名称 | 【核心素养目标】第4课 乡愁 第2课时教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-12 09:22:55 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第4课 乡愁 第2课时 教学设计

【教学目标与核心素养】

教学目标:

1.学会通过分析意象感知诗歌内涵的方法,品读诗歌凝练含蓄的语言。

2.体会作者浓厚强烈的思乡情怀,培养热爱祖国的感情。

核心素养:

文化自信:了解作者余光中及《乡愁》的写作背景,体会作者深沉的思乡之情和爱国情怀。

语言运用:学生能够调动自己的知识积累和生活阅历来理解、体会“乡愁”,并能迁移模仿,掌握用具体形象表达抽象情感的方法。

思维能力:在学习过程中培养学生的联想想象、分析比较、归纳判断等认知表现,养成积极思考的习惯。

审美创造:结合网络教育资源和拓展阅读资料,锻炼学生感受和欣赏文学作品的能力。

【课时安排】2课时

【教学过程】

第2课时

【导入新课】

同学们,上一节课我们学习了《乡愁》这首诗歌,解决了文中的重点字词,梳理了诗歌的层次。今天这节课,我们继续学习这首诗歌,深入感受作者的思想感情。

【新课讲解】

再读诗歌,发挥联想和想象描述诗歌所呈现的意境。

小时候

乡愁/是一枚/小小的/邮票

我/在这头

母亲/在那头

第一节:一个春寒料峭的晚上,昏黄的油灯下,一位少年正在书写家信,写好后贴上邮票,手托两腮,想起了母亲送儿去远方的那一幕:少年满脸伤感,手拎着行李箱走在码头上。在分手的那一刻,母亲的一声:别忘了,到那边来信——孩子……少年哭了,母亲也哭了。船消失在天水之间,母亲仍然伫望着,伫望着……

长大后

乡愁/是一张/窄窄的/船票

我/在这头

新娘/在那头

第二节:一个夏天的早晨,我,一位风尘仆仆的年轻人,手拿一张窄窄的船票,步履匆匆地挤上了轮船。船舱里,我想起了与妻子的相识、相知、相依,那时候的时光真是甜蜜美好。可当我想到即将远离妻子、到异国他乡求学时,我不禁潸然泪下......

后来啊

乡愁/是一方/矮矮

的/坟墓

我/在外头

母亲/在里头

第三节:到后来,我终于回到故乡,看到的却是一方矮矮的坟墓、冰冷的坟墓,再也看不见母亲那慈祥的面容。我跪在坟前痛哭:母亲呀母亲,你在哪里?不孝儿回来了!

而现在

乡愁/是一湾/浅浅的/海峡

我/在这头

大陆/在那头

第四节:现在,我与故乡被这湾浅浅的海峡阻隔着,我只能任泪水肆意地流淌,我多么想回去,看一看家乡,看一看家乡的亲人,看一看故土的一草一木啊!但是我想回去回不去啊......

【问题探究】

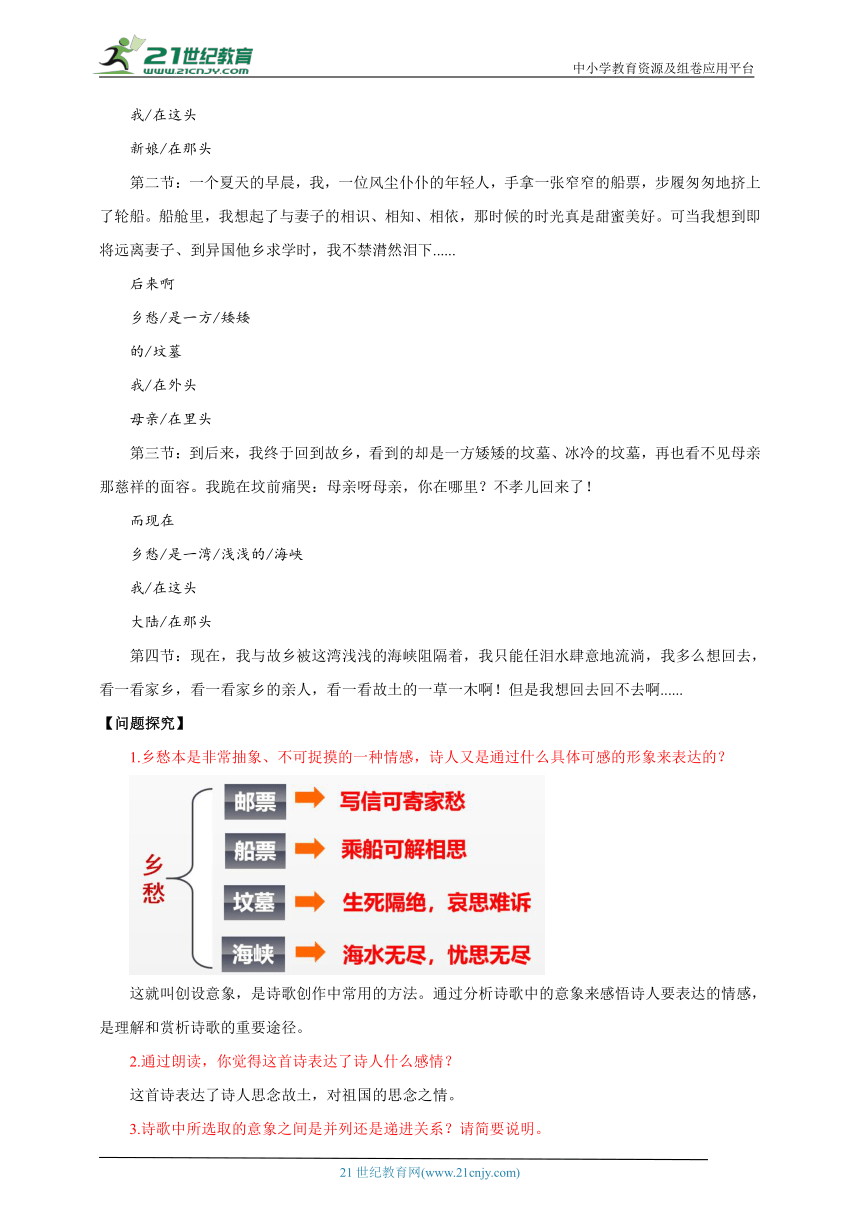

1.乡愁本是非常抽象、不可捉摸的一种情感,诗人又是通过什么具体可感的形象来表达的?

这就叫创设意象,是诗歌创作中常用的方法。通过分析诗歌中的意象来感悟诗人要表达的情感,是理解和赏析诗歌的重要途径。

2.通过朗读,你觉得这首诗表达了诗人什么感情?

这首诗表达了诗人思念故土,对祖国的思念之情。

3.诗歌中所选取的意象之间是并列还是递进关系?请简要说明。

这些意象是按照诗人的人生经历的先后顺序进行排列的,并且从感情的抒发来看,是层层推进的关系,邮票、船票、坟墓等三个意象,不过是铺垫而已。末节的“乡愁是一湾浅浅的海峡”,它所抒发的爱国主义深情,比起前面三节的乡关之思、爱人之情、亲人之情,具有一种崇高美,更能打动读者的心灵。

4.《乡愁》四节诗在形式上有什么共同的特点?这样写有什么目的?

节与节之间完全均衡对称,每一节均为四行,第一行三字,第二行十字,第三行四字,第四行五字,各节对应位置上的诗行字数相等。

乡愁在保持节与节之间的均齐对称时,注意到每节内部诗句的长短参差变化,从而透出自由错落的活泼感:整齐而不僵化,自由而不冗杂。

【妙笔生花写乡愁】

2011年12月11日余光中在华南理工大学讲学时,曾在千余学生面前亲自朗读了自己为《乡愁》续写的第五段:

而未来,

乡愁是一道长长的桥梁,

你来这头,

我去那头!

这一段描绘出了乡愁化作往来的桥梁,将海峡两岸紧密联系在一起、共同繁荣发展的图景,余光中对两岸统一的信心,在这一段之中得到了表达。

请大家仿照本诗四个诗节的结构,以“未来啊,乡愁是_______”开头,续写诗歌。

写诗 · 续乡愁

过去,

乡愁是一片树叶,

你在这丢,我在那找。

现在,

乡愁是一本厚厚的记忆,

我在这寻,童年在那躲。

……

【主旨】

这首诗通过“邮票”“船票”“坟墓”“海峡”等意象,表达了诗人渴望与亲人团聚、渴望祖国早日统一,结束分离之苦的强烈愿望。

【板书设计】

【课堂小结】

乡愁

【写作特色】

1.借具体意象表达抽象的情感。

诗人从广泛的时空中选取四个意象,借物喻情。用“邮票”诉说对母亲的思念,用“船票”表达对爱人的思念,用“坟墓”表现与母亲的死别,用“海峡”抒发家国之思。全诗用具体可感的事物表达抽象的“乡愁”,极富感染力。

2.构思精巧,富于音韵之美。

诗歌以时间为顺序,以感情为线索,以大体相同的诗句和格式,反复咏叹,使情感逐层加深,由思乡、思亲升华到思念祖国。诗歌的结构寓变化于统一之中,既有各小节的均衡、匀称,又有小节内长短句的变化,使诗的形式于整齐中蕴含参差之美。

3.诗歌回环往复,音韵和谐。

诗歌以时间为顺序,以感情为线索,以大体相同的诗句和格式,反复咏叹,使情感逐层加深,由思乡、思亲升华到思念祖国。诗歌的结构寓变化于统一之中,既有各小节的均衡、匀称,又有小节内长短句的变化,使诗的形式于整齐中有参差之美。

在每节诗的同一位置上,有重复——“我在这头”;有叠词——“小小”“窄窄”“矮矮”“浅浅”;有变换的量词——“枚”“张”“方”“湾”。诗人采用这些艺术手段为此诗增添了音韵之美。

【课外积累】

乡愁意象举隅

1.浮云终日行,游子久不至。 (浮云)

2.江南几度梅花发,人在天涯鬓已斑。 (梅花)

3.平时最识江湖味,听得秋声忆故乡。 (秋声 )

4.蜀国曾闻子规鸟,宣城又见杜鹃花。一叫一回肠一断,三春三月忆三巴。(子规鸟、杜鹃花)

【课后练习】

1、下列对诗歌含义分析有误的一项是( A )

A.这首诗是一首政治诗,强烈要求两岸统一。

B.诗中表达的思念之情超越了意识形态,表达的是人类固有的美好情感。

C.诗中的邮票、船票、坟墓、海峡,都是意象,不是几种纯然的客观事物。

D.全诗只有四节,却跨越了无数的岁月,笼罩了现实世界的氛围。

2、下面对《乡愁》一诗的理解和分析,正确的一项是( A )

A.全诗以时间为序,以感情为线索,把对母亲、妻子的爱熔铸在对祖国的爱中,表达了作者渴望祖国统一的殷切的期望。

B.作品以时间为序,以感情为线索,把对祖国的爱熔铸在对母亲、妻子的爱中,表达了作者渴望祖国统一的深切愿望。

C.作品以时间为序,以感情为线索,把对故乡的爱熔铸在对母亲、妻子的爱中,表达了作者渴求回到祖国怀抱的深切愿望。

D.作品以时间为序,以感情为线索,把对母亲、妻子的爱熔铸在对故乡的爱中,表达了作者渴求回到祖国怀抱的殷切期望。

3、诗的后两节中乡愁所指——“乡愁是一方矮矮的坟墓”“乡愁是一湾浅浅的海峡”,与前两节所指,有何不同?选出理解不恰当的一项( D )

A.故乡的亲人死了,台湾与祖国大陆因海峡的阻隔而不能与亲人团聚。

B.少年、中年时的乡愁可以消解,而现在的乡愁非但不能消解,反而进一步加深。

C.最后一节诗,将诗人的个人悲欢与对祖国的挚爱交融在一起。

D.年少时,还不懂得什么是乡愁,年老的时候知道乡愁的滋味,却已快到进坟墓的时候了。

4.阅读下面这首诗,完成后面的题。

当我死时 余光中

当我死时,葬我,在长江与黄河

之间,枕我的头颅,白发盖着黑土

在中国,最美最母亲的国度

我便坦然睡去,睡整张大陆

听两侧,安魂曲起自长江,黄河

两管永生的音乐,滔滔,朝东

这是最纵容最宽阔的床

让一颗心满足地睡去,满足地想

从前,一个中国的青年曾经

在冰冻的密西根向西瞭望

想望透黑夜看中国的黎明

用十七年未餍中国的眼睛

饕餮地图,从西湖到太湖

到多鹧鸪的重庆,代替回乡

问:这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

答:诗人把祖国比作一张“最纵容最宽阔的床”,希望自己死时能“坦然”“睡整张大陆”,表达了游子内心的悲凉和对祖国母亲深沉的思念、无限的热爱之情。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第4课 乡愁 第2课时 教学设计

【教学目标与核心素养】

教学目标:

1.学会通过分析意象感知诗歌内涵的方法,品读诗歌凝练含蓄的语言。

2.体会作者浓厚强烈的思乡情怀,培养热爱祖国的感情。

核心素养:

文化自信:了解作者余光中及《乡愁》的写作背景,体会作者深沉的思乡之情和爱国情怀。

语言运用:学生能够调动自己的知识积累和生活阅历来理解、体会“乡愁”,并能迁移模仿,掌握用具体形象表达抽象情感的方法。

思维能力:在学习过程中培养学生的联想想象、分析比较、归纳判断等认知表现,养成积极思考的习惯。

审美创造:结合网络教育资源和拓展阅读资料,锻炼学生感受和欣赏文学作品的能力。

【课时安排】2课时

【教学过程】

第2课时

【导入新课】

同学们,上一节课我们学习了《乡愁》这首诗歌,解决了文中的重点字词,梳理了诗歌的层次。今天这节课,我们继续学习这首诗歌,深入感受作者的思想感情。

【新课讲解】

再读诗歌,发挥联想和想象描述诗歌所呈现的意境。

小时候

乡愁/是一枚/小小的/邮票

我/在这头

母亲/在那头

第一节:一个春寒料峭的晚上,昏黄的油灯下,一位少年正在书写家信,写好后贴上邮票,手托两腮,想起了母亲送儿去远方的那一幕:少年满脸伤感,手拎着行李箱走在码头上。在分手的那一刻,母亲的一声:别忘了,到那边来信——孩子……少年哭了,母亲也哭了。船消失在天水之间,母亲仍然伫望着,伫望着……

长大后

乡愁/是一张/窄窄的/船票

我/在这头

新娘/在那头

第二节:一个夏天的早晨,我,一位风尘仆仆的年轻人,手拿一张窄窄的船票,步履匆匆地挤上了轮船。船舱里,我想起了与妻子的相识、相知、相依,那时候的时光真是甜蜜美好。可当我想到即将远离妻子、到异国他乡求学时,我不禁潸然泪下......

后来啊

乡愁/是一方/矮矮

的/坟墓

我/在外头

母亲/在里头

第三节:到后来,我终于回到故乡,看到的却是一方矮矮的坟墓、冰冷的坟墓,再也看不见母亲那慈祥的面容。我跪在坟前痛哭:母亲呀母亲,你在哪里?不孝儿回来了!

而现在

乡愁/是一湾/浅浅的/海峡

我/在这头

大陆/在那头

第四节:现在,我与故乡被这湾浅浅的海峡阻隔着,我只能任泪水肆意地流淌,我多么想回去,看一看家乡,看一看家乡的亲人,看一看故土的一草一木啊!但是我想回去回不去啊......

【问题探究】

1.乡愁本是非常抽象、不可捉摸的一种情感,诗人又是通过什么具体可感的形象来表达的?

这就叫创设意象,是诗歌创作中常用的方法。通过分析诗歌中的意象来感悟诗人要表达的情感,是理解和赏析诗歌的重要途径。

2.通过朗读,你觉得这首诗表达了诗人什么感情?

这首诗表达了诗人思念故土,对祖国的思念之情。

3.诗歌中所选取的意象之间是并列还是递进关系?请简要说明。

这些意象是按照诗人的人生经历的先后顺序进行排列的,并且从感情的抒发来看,是层层推进的关系,邮票、船票、坟墓等三个意象,不过是铺垫而已。末节的“乡愁是一湾浅浅的海峡”,它所抒发的爱国主义深情,比起前面三节的乡关之思、爱人之情、亲人之情,具有一种崇高美,更能打动读者的心灵。

4.《乡愁》四节诗在形式上有什么共同的特点?这样写有什么目的?

节与节之间完全均衡对称,每一节均为四行,第一行三字,第二行十字,第三行四字,第四行五字,各节对应位置上的诗行字数相等。

乡愁在保持节与节之间的均齐对称时,注意到每节内部诗句的长短参差变化,从而透出自由错落的活泼感:整齐而不僵化,自由而不冗杂。

【妙笔生花写乡愁】

2011年12月11日余光中在华南理工大学讲学时,曾在千余学生面前亲自朗读了自己为《乡愁》续写的第五段:

而未来,

乡愁是一道长长的桥梁,

你来这头,

我去那头!

这一段描绘出了乡愁化作往来的桥梁,将海峡两岸紧密联系在一起、共同繁荣发展的图景,余光中对两岸统一的信心,在这一段之中得到了表达。

请大家仿照本诗四个诗节的结构,以“未来啊,乡愁是_______”开头,续写诗歌。

写诗 · 续乡愁

过去,

乡愁是一片树叶,

你在这丢,我在那找。

现在,

乡愁是一本厚厚的记忆,

我在这寻,童年在那躲。

……

【主旨】

这首诗通过“邮票”“船票”“坟墓”“海峡”等意象,表达了诗人渴望与亲人团聚、渴望祖国早日统一,结束分离之苦的强烈愿望。

【板书设计】

【课堂小结】

乡愁

【写作特色】

1.借具体意象表达抽象的情感。

诗人从广泛的时空中选取四个意象,借物喻情。用“邮票”诉说对母亲的思念,用“船票”表达对爱人的思念,用“坟墓”表现与母亲的死别,用“海峡”抒发家国之思。全诗用具体可感的事物表达抽象的“乡愁”,极富感染力。

2.构思精巧,富于音韵之美。

诗歌以时间为顺序,以感情为线索,以大体相同的诗句和格式,反复咏叹,使情感逐层加深,由思乡、思亲升华到思念祖国。诗歌的结构寓变化于统一之中,既有各小节的均衡、匀称,又有小节内长短句的变化,使诗的形式于整齐中蕴含参差之美。

3.诗歌回环往复,音韵和谐。

诗歌以时间为顺序,以感情为线索,以大体相同的诗句和格式,反复咏叹,使情感逐层加深,由思乡、思亲升华到思念祖国。诗歌的结构寓变化于统一之中,既有各小节的均衡、匀称,又有小节内长短句的变化,使诗的形式于整齐中有参差之美。

在每节诗的同一位置上,有重复——“我在这头”;有叠词——“小小”“窄窄”“矮矮”“浅浅”;有变换的量词——“枚”“张”“方”“湾”。诗人采用这些艺术手段为此诗增添了音韵之美。

【课外积累】

乡愁意象举隅

1.浮云终日行,游子久不至。 (浮云)

2.江南几度梅花发,人在天涯鬓已斑。 (梅花)

3.平时最识江湖味,听得秋声忆故乡。 (秋声 )

4.蜀国曾闻子规鸟,宣城又见杜鹃花。一叫一回肠一断,三春三月忆三巴。(子规鸟、杜鹃花)

【课后练习】

1、下列对诗歌含义分析有误的一项是( A )

A.这首诗是一首政治诗,强烈要求两岸统一。

B.诗中表达的思念之情超越了意识形态,表达的是人类固有的美好情感。

C.诗中的邮票、船票、坟墓、海峡,都是意象,不是几种纯然的客观事物。

D.全诗只有四节,却跨越了无数的岁月,笼罩了现实世界的氛围。

2、下面对《乡愁》一诗的理解和分析,正确的一项是( A )

A.全诗以时间为序,以感情为线索,把对母亲、妻子的爱熔铸在对祖国的爱中,表达了作者渴望祖国统一的殷切的期望。

B.作品以时间为序,以感情为线索,把对祖国的爱熔铸在对母亲、妻子的爱中,表达了作者渴望祖国统一的深切愿望。

C.作品以时间为序,以感情为线索,把对故乡的爱熔铸在对母亲、妻子的爱中,表达了作者渴求回到祖国怀抱的深切愿望。

D.作品以时间为序,以感情为线索,把对母亲、妻子的爱熔铸在对故乡的爱中,表达了作者渴求回到祖国怀抱的殷切期望。

3、诗的后两节中乡愁所指——“乡愁是一方矮矮的坟墓”“乡愁是一湾浅浅的海峡”,与前两节所指,有何不同?选出理解不恰当的一项( D )

A.故乡的亲人死了,台湾与祖国大陆因海峡的阻隔而不能与亲人团聚。

B.少年、中年时的乡愁可以消解,而现在的乡愁非但不能消解,反而进一步加深。

C.最后一节诗,将诗人的个人悲欢与对祖国的挚爱交融在一起。

D.年少时,还不懂得什么是乡愁,年老的时候知道乡愁的滋味,却已快到进坟墓的时候了。

4.阅读下面这首诗,完成后面的题。

当我死时 余光中

当我死时,葬我,在长江与黄河

之间,枕我的头颅,白发盖着黑土

在中国,最美最母亲的国度

我便坦然睡去,睡整张大陆

听两侧,安魂曲起自长江,黄河

两管永生的音乐,滔滔,朝东

这是最纵容最宽阔的床

让一颗心满足地睡去,满足地想

从前,一个中国的青年曾经

在冰冻的密西根向西瞭望

想望透黑夜看中国的黎明

用十七年未餍中国的眼睛

饕餮地图,从西湖到太湖

到多鹧鸪的重庆,代替回乡

问:这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

答:诗人把祖国比作一张“最纵容最宽阔的床”,希望自己死时能“坦然”“睡整张大陆”,表达了游子内心的悲凉和对祖国母亲深沉的思念、无限的热爱之情。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)