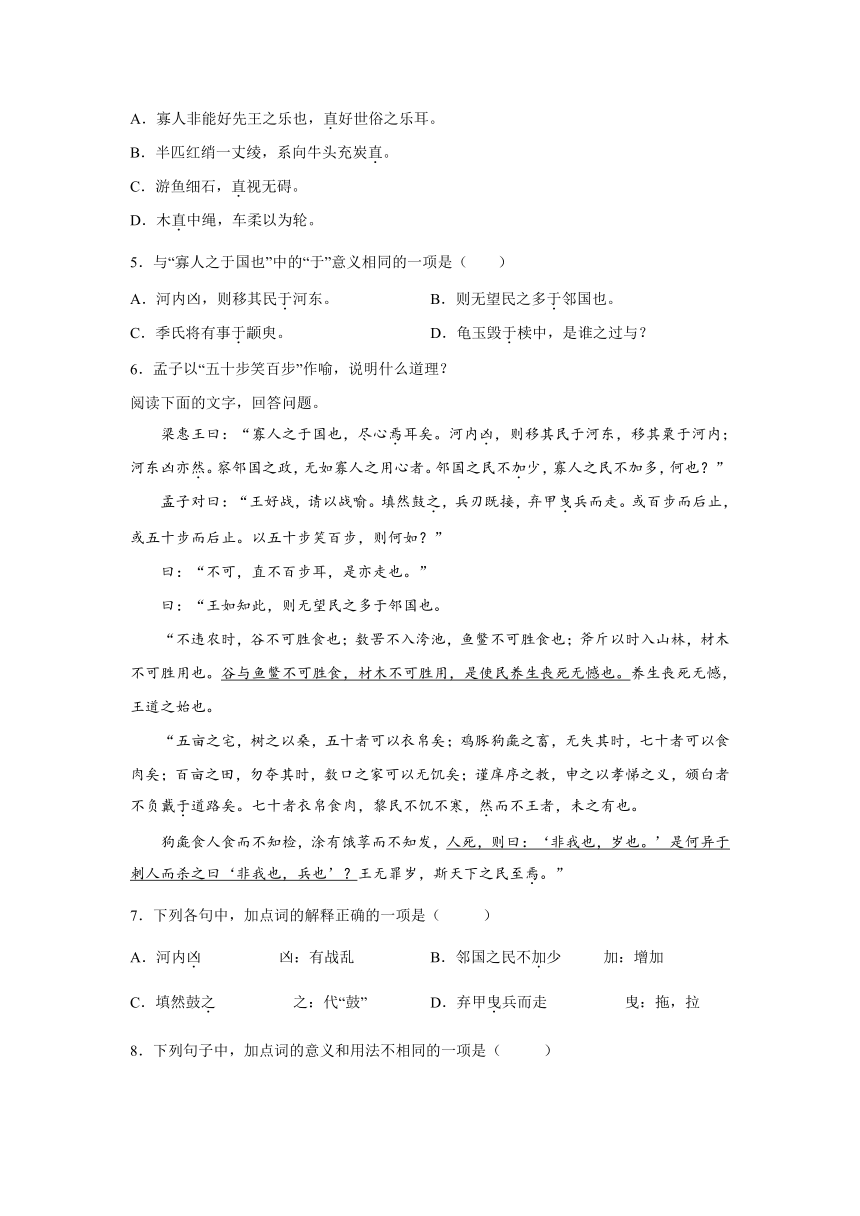

高中语文人教版(新课程标准)必修三第三单元一课一练8.《寡人之于国也》(含解析)

文档属性

| 名称 | 高中语文人教版(新课程标准)必修三第三单元一课一练8.《寡人之于国也》(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 41.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高中语文一课一练《寡人之于国也》

1.下列说法错误的一项是( )

A.寡人:寡德之人,意为“在道德方面做得不足的人”,是古代君主、诸侯王对自己的谦称。

B.庠序:古代地方办的学校。商(殷)代叫序,周代叫庠。

C.孝悌:孝,敬爱兄长;悌,孝顺父母。孟子非常重视孝悌,认为孝悌是做人、做学问的根本。

D.六畜:指马、牛、羊、猪、狗、鸡等六种家畜,又称“六牲”;也泛指各种家畜。

2.下列各句中,全部属于孟子认为“王道之始”采取的措施的一组是( )

①不违农时 ②谷不可胜食也 ③数罟不入洿池 ④鱼鳖不可胜食也 ⑤斧斤以时入山林 ⑥材木不可胜用也

A.①③⑥ B.①③⑤ C.②③⑥ D.②④⑤

阅读下列文段,完成下面小题。

梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”

孟子对曰:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”

曰:“不可,直不百步耳,是亦走也。”

曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也……”。

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡、豚、狗、彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”

3.下列句中加点词的解释不正确的一项是( )

A.河内凶,则移其民于河东 凶:收成不好

B.填然鼓之 鼓:战鼓

C.谨庠序之教 庠序:古代的学校

D.申之以孝悌之义 申:反复教导

4.与“直不百步耳”的“直”意义相同的一项是( )

A.寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳。

B.半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

C.游鱼细石,直视无碍。

D.木直中绳,车柔以为轮。

5.与“寡人之于国也”中的“于”意义相同的一项是( )

A.河内凶,则移其民于河东。 B.则无望民之多于邻国也。

C.季氏将有事于颛臾。 D.龟玉毁于椟中,是谁之过与?

6.孟子以“五十步笑百步”作喻,说明什么道理?

阅读下面的文字,回答问题。

梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”

孟子对曰:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”

曰:“不可,直不百步耳,是亦走也。”

曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。

“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之曰‘非我也,兵也’?王无罪岁,斯天下之民至焉。”

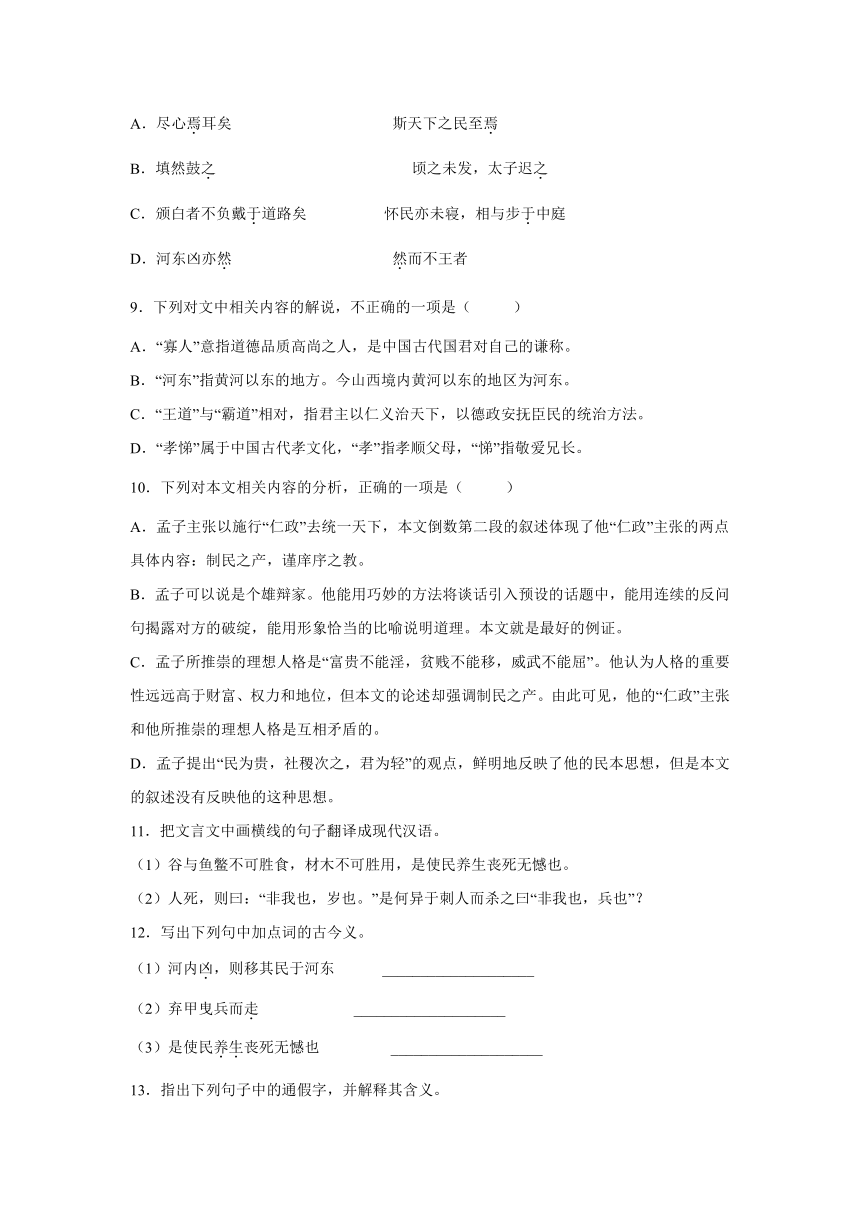

7.下列各句中,加点词的解释正确的一项是( )

A.河内凶 凶:有战乱 B.邻国之民不加少 加:增加

C.填然鼓之 之:代“鼓” D.弃甲曳兵而走 曳:拖,拉

8.下列句子中,加点词的意义和用法不相同的一项是( )

A.尽心焉耳矣 斯天下之民至焉

B.填然鼓之 顷之未发,太子迟之

C.颁白者不负戴于道路矣 怀民亦未寝,相与步于中庭

D.河东凶亦然 然而不王者

9.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“寡人”意指道德品质高尚之人,是中国古代国君对自己的谦称。

B.“河东”指黄河以东的地方。今山西境内黄河以东的地区为河东。

C.“王道”与“霸道”相对,指君主以仁义治天下,以德政安抚臣民的统治方法。

D.“孝悌”属于中国古代孝文化,“孝”指孝顺父母,“悌”指敬爱兄长。

10.下列对本文相关内容的分析,正确的一项是( )

A.孟子主张以施行“仁政”去统一天下,本文倒数第二段的叙述体现了他“仁政”主张的两点具体内容:制民之产,谨庠序之教。

B.孟子可以说是个雄辩家。他能用巧妙的方法将谈话引入预设的话题中,能用连续的反问句揭露对方的破绽,能用形象恰当的比喻说明道理。本文就是最好的例证。

C.孟子所推崇的理想人格是“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。他认为人格的重要性远远高于财富、权力和地位,但本文的论述却强调制民之产。由此可见,他的“仁政”主张和他所推崇的理想人格是互相矛盾的。

D.孟子提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的观点,鲜明地反映了他的民本思想,但是本文的叙述没有反映他的这种思想。

11.把文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。

(2)人死,则曰:“非我也,岁也。”是何异于刺人而杀之曰“非我也,兵也”?

12.写出下列句中加点词的古今义。

(1)河内凶,则移其民于河东 ____________________

(2)弃甲曳兵而走 ____________________

(3)是使民养生丧死无憾也 ____________________

13.指出下列句子中的通假字,并解释其含义。

(1)则无望民之多于邻国也 ____________

(2)鸡豚狗彘之畜,无失其时____________

(3)颁白者不负戴于道路矣 ____________

(4)涂有饿莩而不知发 ____________

14.指出下列句子属于何种文言句式。

(1)直不百步耳,是亦走也 ____________

(2)然而不王者,未之有也 ____________

(3)颁白者不负戴于道路矣 ____________

(4)申之以孝悌之义 ____________

15.解释下列句子中加点的词。

(1)数

数口之家可以无饥矣( )

数罟不入洿池 ( )

范增数目项王 ( )

不可胜数 ( )

(2)发

百发百中 ( )

发闾左谪戍渔阳 ( )

涂有饿莩而不知发( )

野芳发而幽香 ( )

(3)胜

不违农时,谷不可胜食也( )

此所谓战胜于朝廷 ( )

日出江花红胜火 ( )

16.句式积累

(1)倒装句

未之有也 ( )

则无望民之多于邻国也 ( )

树之以桑 ( )

申之以孝悌之义 ( )

颁白者不负戴于道路矣 ( )

是何异于刺人而杀之 ( )

(2)固定句式

邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也 ( )

或百步而后止,或五十步而后止 ( )

以五十步笑百步,则何如 ( )

是何异于刺人而杀之 ( )

17.古今异义

河内凶 ( )

邻国之民不加少 ( )

请以战喻 ( )

弃甲曳兵而走 ( )

或百步而后止 ( )

18.词类活用

(1)名词的活用

填然鼓之 ( )

王无罪岁 ( )

然而不王者 ( )

五十者可以衣帛矣 ( )

树之以桑 ( )

狗彘食人食而不知检 ( )

19.一词多义

之

寡人之于国也 ( )

无如寡人之用心者 ( )

填然鼓之 ( )

王道之始也 ( )

鸡豚狗彘之畜 ( )

于

寡人之于国也 ( )

则移其民于河东 ( )

则无望民之多于邻国也 ( )

颁白者不负戴于道路矣 ( )

是何异于刺人而杀之 ( )

20.一词多义

胜

不违农时,谷不可胜食也( )

驴不胜怒,蹄之( )

此所谓战胜于朝廷( )

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝( )

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖( )

然

然而不王者( )

填然鼓之( )

不以为然( )

发

涂有饿莩而不知发( )

不愤不启,不悱不发( )

朝发白帝,暮宿江陵( )

野芳发而幽香( )

21.下列句子中加点词的活用类型和解释,不正确的一项是

A.填然鼓之 名词作动词,鼓噪起来

B.谨庠序之教 形容词作动词,认真从事

C.王无罪岁 名词作动词,归咎、归罪

D.五十者可以衣帛矣 名词作动词,穿

22.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《寡人之于国也》中,孟子用“五十步笑百步”做比喻,含蓄地解答了梁惠王“__________________,__________________”的疑问。

(2)在《寡人之于国也》中,孟子提出的“使民养生丧死无憾”的具体措施有“__________________,__________________;__________________,__________________;__________________,__________________”。

(3)在《寡人之于国也》中,孟子认为教育和道德对王道非常重要的句子是“__________________,__________________,__________________”。

23.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)刘禹锡在《陋室铭》中以“_____________________”来借三国时期孔明住屋指自己的陋室,抒发自己仰慕前贤、安贫乐道的情怀;最后用圣人之言——“_____________________?”收束全篇,掷地有声。

(2)孟子在《寡人之于国也》中提到教育与孝悌的句子是:“_______________,_______________”。

(3)苏轼的《赤壁赋》中,“_____________________”一句表达了自己的人生理想及欲与神仙为伴的情怀,“_____________________”一句表明了作者向往大江的无穷永恒。

阅读下面的文字,完成下面小题。

身处信息高度膨胀的时代,获取信息变得容易,选择获取什么信息则变得困难。生活丰富多彩,精力稀缺宝贵,如果不是恰好对东周历史文化感兴趣或以学术为业,( )?

既然来世间一遭,姑且多认识人、多见识事,这成为越来越多人的共识。通过读《孟子》,你可以认识一个有抱负、有才华、有脾气的孟子。同时你也许会惊喜地发现,孟子的所思所想,虽已化作传统文化的一部分,但也并不是______;以此作为一个切片加以展开,还可以探寻古代中国社会的组织形态。为此,纯粹从体验的角度说,读《孟子》也是一件有意思的事儿。

探寻一个文明最重要的主题是什么,从比较接近源头的典籍中或许能找到______。价值排序、制度传承、路径选择无疑包含在孟子所处时代的主题中。孟子时代的诸侯,或是开疆拓土,或是救亡图存。当孟子向诸侯强调施仁政、薄税敛时,在那些恐惧______或者汲汲于兼并天下的诸侯眼里,孟子无疑是“迂远而阔于事情”的。但秦朝的短祚暗示了综合运用国家一切力量进行的“总体战”对于诸侯自身来说无异于______。而后的中国历史和欧洲列国长时间的均衡史,我们更是一次次看到孟子的智慧。“民为贵,社稷次之,君为轻”,孟子确实代表了更健全的思想。

24.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是

A.《孟子》还有去读的理由吗

B.读《孟子》难道还需要理由吗

C.我们还能找到读《孟子》的理由吗

D.我们需要找到读《孟子》的理由吗

25.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是

A.老调重弹 千头万绪 危在旦夕 抱薪救火

B.老生常谈 蛛丝马迹 朝不保夕 饮鸩止渴

C.老调重弹 蛛丝马迹 朝不保夕 抱薪救火

D.老生常谈 千头万绪 危在旦夕 饮鸩止渴

26.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是

A.而后,在中国历史和欧洲列国长时间的均衡史中,更是一次次让我们看到孟子的智慧。

B.而后的中国历史和欧洲列国长时间的均衡史,更是一次次让我们看到孟子的智慧。

C.而后,中国历史和欧洲列国长时间的均衡史,我们更是一次次看到孟子的智慧。

D.而后的中国历史和欧洲列国长时间的均衡史中,更是让我们一次次看到孟子的智慧。

27.梁惠王拿自己移民移粟的措施与“邻国之政”比较,孟子为什么不直接阐明意见,而讲“五十步笑百步”的故事?

28.品味下列语句。

谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。

29.孟子在文中提出了其“王道”主张的一个方面,具体内容是什么?梁惠王移民移粟的措施与孟子的主张有什么区别?

30.如何看待孟子的这些“仁政”思想,自古至今,人们的观点不一。请你站在现代社会的立场上,对孟子的论述加以评析。

31.品味下列语句。

邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?

32.品味下列语句。

狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发。

33.品味下列语句。

填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”曰:“不可!直不百步耳,是亦走也。”

34.品味下列语句。

曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。”

35.“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。孟子的这番话表达了怎样的内容?有什么表达效果?

36.理解下列语句。

河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。

37.梁惠王为何对“民不加多”深感忧虑?

38.“王无罪岁,斯天下之民至焉”,结尾一句有何作用?

八、填空题

39.识记字音

粟( ) 弃甲曳兵( ) 数罟( )( )

洿池( ) 鱼鳖( ) 衣帛( ) 鸡豚( )

狗彘( ) 庠序( ) 孝悌( ) 饿莩( )

参考答案:

1.C

【解析】

【详解】

本题考查记忆、理解文学常识的能力。文化常识的考核主要集中在古代的一些称谓、官职的变迁、建筑的名称、年号、谥号、庙号、文书的名称、官场的礼节、朝廷的机构、典章制度、行政区划、还有一些避讳的说法等。解答此类题型,平时要注意积累,尤其是课本的注释的相关内容,答题时还要注意集合语境的含义。

C项,“孝,敬爱兄长;悌,孝顺父母”说法错误。孝,指对父母还报的爱;悌,指兄弟姊妹的友爱。所以,应该是“孝,孝顺父母;悌,敬爱兄长”。

故选C。

【点睛】

对于文化常识,首先要了解的是点面结合记忆法。突出重点的同时,还要注重全方位的复习(就是注意相关联的知识点)。在做高考复习题时,有些知识点往往关键节点就在一处,只要把握住了,一切就可以迎刃而解。举例:如教材所选鲁迅的若干篇小说,要记每篇出自何处,很难,若记住除《祝福》出自《彷徨》外,其余均出自《呐喊》,便省时易记、事半功倍。其次,可以采用纵横结合记忆法。因为每个时代不同,所以每一位作家的写作背景也就不相同,从而又形成了横的联系;同一时期不同作品也有各自的特点,从而形成了横的联系。所以我们要把这些纵横交错的知识点组合起来,形成自己的知识体系网,达到快速而牢固的记忆。举例:如我国古代戏剧史有三个高峰,一是元杂剧四大家加上王实甫,二是汤显祖的“临川四梦”,三是清代的“南洪北孔”。这样纵横结合加以记忆,中国古代戏剧史又何愁记不住呢? 最后,要重点掌握门别类记忆法。在记忆一些文学常识时,可以把所关联的知识点进行分类,然后在按照相同的知识按一定顺序集中在一起强化记忆。例如:考点分类、风格分类、地位评价分类、文章体裁分类、题材人物分类、等等。上述记忆方法并非只能单独使用,在实际记忆过程中,它们往往是综合运用的。既是对文学常识的多角度记忆,又是变化了的反复记忆,其效果自然会更好。

2.B

【解析】

【详解】

本题考查学生理解文言文文章内容即语句含义,筛选信息能力。解答此类题,首先明确题目要求,比如本题要求学生选出“下列各句中,全部属于孟子认为‘王道之始’采取的措施的一组”,然后结合文章理解题干所给句子含义,跟进题目要求进行判断筛选,回答问题。本题题目信息筛选点为“孟子认为‘王道之始’采取的措施”,仔细阅读题目所给的六个句子,可发现:

②是采取“不违农时”措施后的效果;④是采取“数罟不入洿池”措施后的效果;⑥是采取“斧斤以时入山林”措施后的效果。①③⑤是孟子认为“王道之始”采取的措施。

故选B。

3.B

4.A

5.C

6.说明移民种粟皆非为国治本之策,只有施行仁政才是为国治本之策。

【解析】

3.

本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目时,首先应审题,看是选择正确的选项还是错误的,别出现因为审题不清导致正误错位,留下遗憾。最好的方法是凭借知识迁移能力兼用排除法。

B项,“鼓”:名词活用作动词,可译作“敲鼓”。

故选B。

4.

本题考查辨析文言文中一词多义的能力。所谓一词多义,即一个词具有多种含义,乃至属于不同词类。一般来说,一词多义的各个义项之间都有一定的联系。掌握一词多义,一是要掌握教材列出的附录,特别是新大纲要求掌握的120个文言实词;二是要掌握词的本义、引申义、比喻义、假借义。在辨析一词多义的时候,要使用好四种方法:①联想推断法;②语言结构推断法;③辨析词性推断法;④语法分析推断法。

本题中,例句中“直不百步耳”的“直”通“只”,可译作“只是、不过”。

A项,“直”通“只”,可译作“只是”。

B项,“直”通“值”,指炭的价格。

C项,“直”:一直。

D项,“直”:形容树木等不弯曲,笔直。

故选A。

5.

本题考查理解运用文言文中虚词的能力。关于“理解常见文言虚词在文中的意义和用法”这一考点,《考试大纲》已明确规定了18个文言虚词------而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。但在平时的学习中,有必要涉及这18个虚词之外的虚词。解答此类题型,首先要注重课本,系统积累;其次要根据语境分清虚实;再次要处理好用法与意义的关系:用法决定意义,用法不同,意义也不同。

本题中,例句“寡人之于国也”中的“于”是介词,可译作“对”。

A项,介词,可译作“到”。

B项,介词,表比较,可译作“比”。

C项,介词,可译作“对,对于”。

D项,介词,表被动关系,可译作“被”。

故选C。

6.

本题主要考查理解、探究文言文内容的能力。解答此类试题,首先需要审清题干要求,再阅读文章,简要梳理文章行文的层次,最后再明确自己想要表达的观点,找出理由,整理答案。

本题中,“五十步笑百步”是指逃跑五十步的人嘲笑逃跑一百步的人,逃了五十步和逃了一百步,虽然数量上有所区别,但在本质上是一样的——都是逃跑。梁惠王尽管给了百姓一点小恩小惠“河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然”,但他发动战争,欺压黎民,在压榨人民这点上,跟别国的暴君并没有本质上的区别。孟子以此作喻,是在说明看事情要看本质,不要被表面现象所迷惑,“移民种粟”皆非治国之策,“老者衣帛食肉,黎民不饥不寒”施仁治国才是治国之策。

【点睛】

文言文实词推断五法:一、语境分析法。由于任何一个实词在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此,可以根据具体的上下文语境来判断某个实词的具体义项。二、语法分析法。分析句子结构,运用划分句子成分和寻找搭配关系的方式,考查实词在句中充当什么成分,确定其词性,从而推断文言实词的意义。三、联想印证法。要善于联系课内学过的实词,举一反三,找出对应文句,进行相应迁移。针对试题中出现的单音节词,可以联想双音节词来推断。不少成语中也保留了词语的古义,可以借助比较熟悉的成语中有关词语的含义来推断实词的含义。四、并列结构推断法。对于表并列关系的文言实词,可根据相邻字来推断其词义。如排比句、对偶句等,其中位置对称的词语一般词性相同而意义相同相近或者相对相反,这样就可以由已知词的词性、词义推测未知词的词性、词义。五、通假推断法。当遇到某字的本义、引申义都讲不通时,便可以从通假字的角度考虑。

参考译文:

梁惠王说:“我对于国家,总算尽了心啦。河内遇到饥荒,就把那里的老百姓迁移到河东去,把河东的粮食转移到河内;河东遇到饥荒也是这样做。了解一下邻国的政治,没有像我这样用心的。邻国的百姓不见减少,我的百姓不见增多,这是为什么呢?”

孟子回答说:“大王喜欢打仗,让我用战争做比喻吧。咚咚地敲响战鼓,两军开始交战,战败的扔掉盔甲拖着武器逃跑。有人逃了一百步然后停下来,有的人逃了五十步然后停下来。凭自己只跑了五十步而耻笑别人跑了一百步,那怎么样呢?”

梁惠王说:“不行。只不过没有跑上一百步罢了,那也是逃跑啊。”

孟子说:“大王如果懂得这个道理,就不要指望自己的百姓比邻国多了……”。

“五亩大的住宅场地,种上桑树,五十岁的人就可以穿丝织品了。鸡、猪、狗的畜养,不要耽误它们的繁殖时机,七十岁的人就可以吃肉食了。百亩大的田地,不要耽误它的耕作时节,数口之家就可以不受饥饿了。认真地兴办学校教育,把尊敬父母、敬爱兄长的道理反复讲给百姓听,须发花白的老人就不会背负或头顶重物在路上行走了。七十岁的人能够穿上丝织品、吃上肉食,百姓没有挨饿受冻的,做到了这些而不能统一天下称王的还从未有过。”

7.D

8.B

9.A

10.A

11.(1)粮食和鱼鳖吃不完,木材用不完,这就使百姓对生养死葬没有什么不满意的了。

(2)如果百姓死了,(君王)就说:“这不是我的错,是因为年成不好。”这种说法与拿刀把人杀死后说“杀死人的不是我,是兵器”有什么不同?

【解析】

7.本题考查学生理解文言文词语含义能力。文言文词语含义的理解,一定要结合所要理解的文言文词语所在的上下文,也就是具体语境进行。本题要求选出“下列各句中,加点词的解释正确的一项”,

A项,“河内凶”意思是“河内遇到荒年(饥荒)”,“凶”的意思是“谷物收成不好,荒年”;

B项,“邻国之民不加少”意思是“邻国的百姓没有更减少”,“加”的意思是“更”;

C项,“填然鼓之”意思是“咚咚地敲响战鼓”,这里的“之”是没有实在意义的衬字。

故选D。

8.本题考查考生常用文言虚词的意义和用法掌握能力。做此类题目,要着眼“意义”和“用法”两点,“意义”是就表意而言的,“用法”是就词性而言的。最方便快捷的方法就是将所学教材中的虚词的意义和用法,代入课外的语句中比较验证。对于材料中的虚词,要结合上下文语境去推敲。本题要求选出“下列句子中,加点词的意义和用法不相同的一项”,

A项,两个“焉”均为语气词,可不译;

B项,之:没有实在意义的衬字/之:代词,代“荆轲”;

C项,两个“于”均为介词,在;

D项,两个“然”均为代词,这样。

故选B。

9.此题考核理解古代文化常识的能力。文化常识的考核主要集中在古代的一些称谓、官职的变迁、建筑的名称、年号、谥号、庙号、一些文书的名称、官场的一些礼节、朝廷的一些机构、典章制度、行政区划、还有一些避讳的说法等。平时注意积累,尤其是课本的注释的相关内容,答题时还要注意结合语境的含义作答。

A项,“‘寡人’意指道德品质高尚之人,是中国古代国君对自己的谦称”说法错误,“寡人”指寡德之人,意为“在道德方面做得不足的人”。是古代君主、诸侯王对自己的谦称。

故选A。

10.本题考查学生对文言文有关内容要点的概括和分析能力。此类题答题时,注意对读选项和原文,寻找时间、地点、人物、时间、手法以及重点词句的翻译上的错误。本题要求选出“下列对本文相关内容的分析,正确的一项”,

B项,本文只体现了孟子能用形象恰当的比喻说明道理;

C项,“他的‘仁政’主张和他所推崇的理想人格是互相矛盾的”说法错误,孟子的“仁政”主张和他所推崇的理想人格二者不矛盾;

D项,“……但是本文的叙述没有反映他的这种思想”说法错误,本文的叙述反映了孟子的民本思想。

故选A。

11.本题考查学生文言文翻译能力。文言翻译是文言文的必考内容,翻译以直译为主,意译为辅,把句子中的每一个字都要落到实处,不能翻译的助词等删掉,省略的内容根据上下文补充,这样才能做到不丢分。平时训练时注意自己确定句子的赋分点,翻译时保证赋分点的落实,如(1)中“谷”,粮食的统称;“胜”,尽;“是”,这;“民”,指老百姓;“养生”,供养活着的人。生,动词作名词,活着的人;“丧死”,为死去的人办丧事,丧,动词为动用法,为……办丧事。死,动词作名词,死去的人;“憾”,遗憾,不满。(2)中“人”,指百姓;“则”,表转折,却;“岁”,指年成;“非我也,岁也”,判断句,这不是我的错,是因为年成不好;“是”,这;“是何异于”,固定句式,这与……相比,有什么不同呢;“誓天断发”,剪断头发,对天发誓;“兵”,兵器;“非我也,兵也”,判断句,杀死人的不是我,是兵器。

【点睛】

文言文语句翻译,首先要找出专有名词,即人名、地名、官职等;然后再看有否特殊句式,最后再确定关键字进行翻译,一般为直译。文言文的翻译,最基本的方法就是替换、组词、保留、省略。对古今异义的词语要“替换”;对古今词义大体一致的词语则“组词”;对特殊的地名、人名等要“保留”;对古汉语中的同义反复的词语可以“省略”其中一个,有些虚词不必要或难于恰当翻译出来的也可以“省略”。

参考译文:

梁惠王说:“我对于国家,总算尽了心啦。河内遇到饥荒,就把那里的老百姓迁移到河东去,把河东的粮食转移到河内;河东遇到饥荒也是这样做。了解一下邻国的政治,没有像我这样用心的。邻国的百姓不见减少,我的百姓不见增多,这是为什么呢?”

孟子回答说:“大王喜欢打仗,让我用战争做比喻吧。咚咚地敲响战鼓,两军开始交战,战败的扔掉盔甲拖着武器逃跑。有人逃了一百步然后停下来,有的人逃了五十步然后停下来。凭自己只跑了五十步而耻笑别人跑了一百步,那怎么样呢?”

梁惠王说:“不行。只不过没有跑上一百步罢了,那也是逃跑啊。”

孟子说:“大王如果懂得这个道理,就不要指望自己的百姓比邻国多了。

“不耽误农业生产的季节,粮食就会吃不完。密网不下到池塘里,鱼鳖之类的水产就会吃不完。按一定的季节入山伐木,木材就会用不完。粮食和水产吃不完,木材用不完,这就使百姓对生养死葬没有什么不满了。百姓对生养死葬没有什么不满,这是王道的开端。

“五亩大的住宅场地,种上桑树,五十岁的人就可以穿丝织品了。鸡、猪、狗的畜养,不要耽误它们的繁殖时机,七十岁的人就可以吃肉食了。百亩大的田地,不要耽误它的耕作时节,数口之家就可以不受饥饿了。认真地兴办学校教育,把尊敬父母、敬爱兄长的道理反复讲给百姓听,须发花白的老人就不会背负或头顶重物在路上行走了。七十岁的人能够穿上丝织品、吃上肉食,百姓没有挨饿受冻的,做到了这些而不能统一天下称王的还从未有过。

“猪狗吃人所吃的食物,不知道制止;道路上有饿死的人,不知道开仓赈济。百姓死了,就说:‘这不是我的过错,是因为年岁不好。’这种说法与拿刀把人杀死后,说‘杀死人的不是我,是兵器’有什么不同?大王不要归罪于年成,那么天下的百姓都会来归顺了。”

12. (1)古义:谷物收成不好,荒年。今义:凶恶。 (2)古义:跑,这里指逃跑。今义:人或鸟兽的脚交互向前移动。 (3)古义:供养活着的人。今义:保养身体。

【解析】

【详解】

本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目时,应明确要求,如本题针对古今异义设题,然后应结合具体的语境,运用语法知识理解这些词语的意思。

(1)“河内凶,则移其民于河东”意思是河内遇到饥荒,就把那里的老百姓迁移到河东去。“凶”的古义是谷物收成不好,荒年;今义是凶恶。

(2)“弃甲曳兵而走”意思是丢弃盔甲,倒拖着兵器逃跑。“走”的古义是跑,这里指逃跑;今义是人或鸟兽的脚交互向前移动。

(3)“是使民养生丧死无憾也”意思是这就会使百姓养活活着的人、送葬死者而毫无遗憾。“养生”古义是供养活着的人;今义是保养身体。

13. (1)“无”通“毋”,不要。 (2)“无”通“毋”,不要。 (3)“颁”通“斑”,头发花白。 (4)“涂”通“途”,道路。

【解析】

【详解】

本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目时,应明确要求,如本题“写出下列通假字所通之字并解释”,这是针对通假字设题。判断语句中是否存在通假现象,可以分为两步:第一步,把握语句中每一个词语的意思,如果某个字不能用其本义、引申义等解释时,就要考虑通假问题;第二步,通过分析同音、近音或音变等把握是否通假。

(1)“则无望民之多于邻国也”的意思是“就不必去期望您的国家的民众比邻国增多啦”,“无”通“毋”,不要。(2)“鸡豚狗彘之畜,无失其时”的意思是:“鸡鸭猪狗的繁殖饲养,不要错过时节”,“无”通“毋”,不要。(3)“颁白者不负戴于道路矣”意思是“头发花白的老人不会在路上背着或者顶着东西了”,“颁”通“斑”,头发花白。(4)“涂有饿莩而不知发”意思是“道路上有饿死的人,却不知道开仓赈济”,“涂”通“途”,道路。

14. 判断句、省略句 宾语前置句 状语后置句 状语后置句

【解析】

【详解】

本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法,翻译文言句子的能力。解答此类题目,首先根据特殊句式的特点来分析句子中存在什么特殊句式,再按照不同的句式进行调、换、删,再采取对译法,逐字进行翻译。

(1)“直不百步耳,是亦走也”意思是“只不过是跑了一百步,这也是逃跑”。即:(五十步)直不百步耳,是亦走也。省略了“五十步”,此句子是省略句;另外,“是亦走也”是判断句。

(2)“然而不王者,未之有也”意思是“做到了这些而不能统一天下称王的还从未有过”。这句话是是宾语前置句。宾语是“之”(代词),在谓语“有”前面。正常语序为:然而不王者,未有之也,这种前置属于否定句中代词作宾语前置的形式。

(3)“颁白者不负戴于道路矣”意思是“头发花白的老人不会在路上背着或者顶着东西了”,介词“于”,是状语后置的标志。

(4)“申之以孝悌之义”意思是“用孝敬父母敬重兄长的道理教导他们”,“申”是“谓语动词”,“之”作“宾语”,“以”是介词,“孝悌之义”是“名词性结构”,“以孝悌之义”构成【介+名】结构,即状语。将状语放到动宾结构之后,即为状语后置。

【点睛】

文言文句式总分两大类:固定句式、特殊句式。特殊句式又可分为:倒装句、被动句、省略句、判断句四大类。而倒装句又分为:宾语前置句、状语后置句(介宾短语后置句)、定语后置句、主谓倒装句(谓语前置句)四类。文言文句式是每年高考语文必考考点之一,也是高中语文学习非常重要的一个版块。

15. 几,若干; 密; 屡次,多次; 计算。 发射; 征发; 打开粮仓,赈济百姓; (花)开。 尽; 胜利; 超过,胜过。

【解析】

【详解】

本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目时,应明确要求,如本题针对一词多义设题,然后应结合具体的语境,运用语法知识理解这些词语的意思。

第一组考查“数”,意思有“几,若干”“密”“屡次,多次”“计算”。①“数口之家可以无饥矣”意思是“几口之家,足以不受饥饿之苦了”,“数”,几,若干;②“数罟不入洿池”意思是“细密的渔网不进入鱼塘(捕鱼)”,“数”,密,细密;③“范增数目项王”意思是“范增多次向项羽使眼色”,“数”,屡次,多次;④“不可胜数”意思是“不能计算数目”,“数”,计算。

第二组考查“发”,意思有“发射”“征发”“打开粮仓,赈济百姓”“(花)开”。①“百发百中”意思是“每次射箭都能够射中”,“发”,发射;②“发闾左谪戍渔阳”意思是“征发贫苦人民去驻守渔阳”,“发”,征发;③“涂有饿莩而不知发”意思是“道路上有饿死的人,却不知道开仓赈济”,“发”,打开粮仓,赈济百姓;④“野芳发而幽香”意思是“野花开了,有一股清幽的香味”,“发”,(花)开。

第三组考查“胜”,意思有“尽”“胜利”“超过,胜过”。①“不违农时,谷不可胜食也”意思是“不耽误农业生产的季节,粮食就会吃不完”,“胜”,尽;②“此所谓战胜于朝廷”意思是“这就是说在朝廷里战胜”,“胜”,胜利;③“日出江花红胜火”意思是“太阳出来,晨光映照在岸边的红花上,使花红得胜过熊熊的火焰”,“胜”,超过,胜过。

16. 宾语前置,即“未有之也” 状语后置,即“则无望民之于邻国多也” 状语后置,即“以桑树之” 状语后置,即“以孝悌之义申之” 状语后置,即“颁白者不于道路负戴矣” 状语后置,即“是于刺人而杀之何异” “……何也”,意思是“……为什么”,表疑问 “或……,或……”,意思是“有的人……,有的人……”,表并列陈述 “……何如”,意思是“……怎么样”表疑问 “是何异于……”,意思是“和……相比,又有什么不同”,表比较

【解析】

【详解】

本题主要考查理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。解答此类试题,需要对各类句式的基本知识与判断标准要理解、熟记,以便解题时进行知识迁移。常见的文言特殊句式:判断句、被动句、省略句、定语后置句、状语后置句、宾语前置句等。文言特殊句式一般分四类:判断句、被动句、省略句、倒装句,其中较难理解的是倒装句。现代汉语习惯的常规语序,一般为“主—谓—宾”“定(状)—中心词”,即主语在谓语前,谓语在宾语前,修饰语在中心语前;但有时因修辞、强调等的需要语序会发生变化。我们把那些谓语放在主语前的现象叫做“谓语前置”或“主谓倒装”,那些宾语放在谓语动词或介词前面的现象叫做“宾语前置”,把那些定语放在中心语后的现象叫做“定语后置”,把那些介词短语即状语放在中心语后的现象叫做“介词短语后置”或“状语后置”。如宾语前置,即“未有之也”;状语后置,即“以桑树之”;“……何也”,意思是“……为什么”,表疑问等。

17. “河”,古义:黄河。今义:泛指切河流。“凶”,古义:谷物收成不好,荒年。今义:①不幸的(形容死亡、灾难等现象,跟“吉”相对);②指年成很坏;③凶恶;④厉害;⑤指杀害或伤害人的行为;⑥指行凶作恶的人。 古义:副词,更。今义:常指增加。 古义:请允许我。今义:①请求;②邀请,聘请;③敬辞,用于希望对方做某事;④旧时指买香烛、纸马、佛龛等。 古义:跑,文中指逃跑。今义:常指人或鸟兽的脚交互向前移动。 古义:有的人。今义:①副词,或许,也许;②连词,或者;③指示代词;④副词,稍微。

【解析】

【详解】

本题考查学生理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目,应先明确题干对于选择的要求,如本题是针对文言实词中古今异义设题,考生可以把今天的意思代入句中,看是否合乎语境。

河内凶:黄河以北遭遇荒年。“河”,古义:黄河。今义:泛指切河流。“凶”,古义:谷物收成不好,荒年。今义:①不幸的(形容死亡、灾难等现象,跟“吉”相对)。②指年成很坏;③凶恶;④厉害;⑤指杀害或伤害人的行为;⑥指行凶作恶的人。

邻国之民不加少:但邻国的百姓并不更少。古义:副词,更。今义:常指增加。

请以战喻:请允许我用打仗比喻。古义:请允许我。今义:①请求;②邀请,聘请;③敬辞,用于希望对方做某事;④旧时指买香烛、纸马、佛龛等。

弃甲曳兵而走:扔掉盔甲拖着兵器逃跑。古义:跑,文中指逃跑。今义:常指人或鸟兽的脚交互向前移动。

或百步而后止:有的人跑了一百步停下。古义:有的人。今义:①副词,或许,也许;②连词,或者;③指示代词;④副词,稍微。

18. 名词作动词,击鼓 名词作动词,归咎、归罪 名词作动词,为王,使天下百姓归顺 名词作动词,穿 名词作动词,种植 名词作动词,吃

【解析】

【详解】

本题考查学生理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目,应先明确题干对于选择的要求,如本题是针对文言实词中词类活用设题,考生可以先明确加点词本身的词性,然后根据在句中的位置或所做的成分来分析活用类型。

填然鼓之:咚咚地击鼓进军。名词作动词,击鼓。

王无罪岁:王不要怪罪于年成。名词作动词,归咎、归罪。

然而不王者:却不能统一天下而称王的。名词作动词,为王,使天下百姓归顺。

五十者可以衣帛矣:五十岁的时候就可以凭此穿上丝织品的衣服了。名词作动词,穿。

树之以桑:种上桑树。名词作动词,种植

狗彘食人食而不知检:猪狗吃人所吃的食物,(贵族们)却不加制止。名词作动词,吃。

19. 结构助词,起舒缓语气的作用 结构助词,用于主谓之间,取消句子的独立性 音节助词,没有实在意义的衬字 结构助词,的 结构助词,宾语前置的标志 介词,对于 介词,到 介词,比 介词,在 介词,跟,同

【解析】

【详解】

本题主要考查理解常见文言虚词在文中的含义的能力。实词类题目答题的方法有“结构分析法”“语法分析法”“形旁辨义法”“套用成语法”“套用课本法”,解答此题要注意上下文,最好方法是把所给的词义代到原文中去,依据上下文的语意来推导之,应该很容易判断出来。

寡人之于国也:我对于国家。结构助词,起舒缓语气的作用。

无如寡人之用心者:没有像我这样用心的。结构助词,用于主谓之间,取消句子的独立性。

填然鼓之:咚咚地击鼓进军。音节助词,没有实在意义的衬字。

王道之始也:这就是王道的开端了。结构助词,的。

鸡豚狗彘之畜:畜养鸡、猪、狗等家禽、家畜。结构助词,宾语前置的标志。

则移其民于河东:就把那里的百姓迁移到黄河以东。介词,到。

则无望民之多于邻国也:那不必去期望您的国家的民众比邻国增多啦。介词,比。

颁白者不负戴于道路矣:头发花白的老人就不会背着或者顶着东西奔走在道路上了。介词,在。

是何异于刺人而杀之:这种说法和拿着刀子刺人把人杀死后。介词,跟,同。

20. shēng,副词,尽 shēng,动词,经得住 shèng,动词,胜利 shèng,动词,超过,胜过 shèng,形容词,优美 代词,这样 词尾,用在形容词、副词之后,表示状态 形容词,正确 动词,文中指打开粮仓,赈济百姓 动词,启发 动词,出发 动词,开放

【解析】

【详解】

本题主要考查理解常见文言实词在文中的含义的能力。实词类题目答题的方法有“结构分析法”“语法分析法”“形旁辨义法”“套用成语法”“套用课本法”,解答此题要注意上下文,最好方法是把所给的词义代到原文中去,依据上下文的语意来推导之,应该很容易判断出来。

“胜”,在古汉语中常见的意思,①<动>胜利,取胜,战胜;②<动>制服,克服;③<动>胜过,超过;④<形>优美,美好;⑤<名>风景优美的地方,名胜;<动>禁得起,受得住;<形>尽,完等。结合句意内容分析解释。

“然”,在古汉语中常见的意思,①<动>燃烧,后来写作“燃”;②<代>这样,那样;③<形>是的,对的;④<词缀>用在形容或副词后,表状态,可译为“……的样子”、“地”,也可不译;⑤<助>用在名词或名词短语后,与前面的动词“如”、“若”、“犹”等呼应,表示“(像)……一样”;⑥<连>然而,但是。结合句意内容分析解释。

“发”,在古汉语中常见的意思,①<动>把箭射出去,发射;②<动>出发;③<动>派遣,派出;④<动>征发,征调;⑤<动>兴起,发生;⑥<动>生长,长出;⑦<动>发布,颁布;⑧<动>发送;⑨<动>发作,抒发;⑩<动>拨动,发起,起事;⑾<动>开启,打开;⑿<动>启发,阐明;⒀<动>表现,显露,泄露;⒁<动>开发,发掘;⒂<动>分发;⒃<动>开放。结合句意内容分析解释。

21.A

【解析】

【详解】

本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目时,应明确要求,如本题针对词类活用设题,考生应结合词语本来的词性以及具体的语境,运用语法知识分析活用并理解这些词语的意思。

A项,“填然鼓之”意思是咚咚地敲响战鼓,“填”是拟声词,模拟鼓声。“鼓之”是敲起鼓来,发动进攻。“鼓”不能译为“鼓噪起来”,应译为“击鼓”。

故选A。

22. 邻国之民不加少 寡人之民不加多 不违农时 谷不可胜食也 数罟不入洿池 鱼鳖不可胜食也 斧斤以时入山林 材木不可胜用也 谨庠序之教 申之以孝悌之义 颁白者不负戴于道路矣

【解析】

【详解】

本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。高考所选择的名句大多出自课内所学篇目,只有少数来自课外,该如何识记这些课内的名句,需要一定的技巧。高考所考的名句,字不一定有多复杂,但一定很有迷惑性,所以,学生应借助字义来识记字形。注意重点字的写法。默写的时候要注意如下词语:罟、洿、鳖、庠、悌、颁。

23. 南阳诸葛庐 何陋之有 谨庠序之教 申之以孝悌之义 挟飞仙以遨游 羨长江之无穷

【解析】

【详解】

本题考查学生对诗文的背诵、理解、默写能力。考查分直接性默写和理解性默写两种类型。解答此类题,要求学生平时既要注意记忆、积累,同时在此基础上加以理解、应用和赏析。答题时看清题目要求,本题属于理解性默写。写错字或漏字添字均不能得分。此题默写时需注意以下字词书写:庐、陋、谨、庠序、悌、挟、羨。

【点睛】

此题考查学生名句默写的能力。在默写名句名篇时,要做到“三清”“三不”:“三清”就是卷面清洁,字迹清楚,笔画清晰;“三不”就是不添字,不漏字,不误写。高考所选择的名句大多出自课内所学篇目,只有少数来自课外,该如何识记这些课内的名句,需要一定的技巧。高考所考的名句,字不一定有多复杂,但一定很有迷惑性,考生经常在这些“浅水滩”“翻船”,原因是光背不写,光记不辨,不知道联系句意和古文的特性来区分。所以在平时对名句记忆时要立足于对诗句的理解,在理解的基础上记忆既准确还不容易写错字,然后要立足于“写”,不要背下来但得不到分数。

24.C

25.B

26.B

【解析】

24.本题考查语言表达连贯、逻辑意脉一致的能力,答题时注意前后文的照应,以及语意的提示。本题命题者在题干所给的文段中挖掉一句话,然后设计四个内容差不多、但句式各异的句子,要求选出“下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项”,选项都有一定干扰性,难度适中。

从陈述主体和设问的句式来看,括号前语句的主语应是“我们”,承后(括号内所填语句)省略,故补写语句的主语应该是“我们”,排除A、B两项;又括号前句子中有“如果不是”,比较C、D两项会发现,“如果不是……还能……”的衔接更紧密,排除D项。

故选C。

25.本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。解答此类题目,首先要明确题干的要求,即选出“正确”或“不正确”的一项,然后把握词语的意思,再结合语境辨析正误。

第一处,老生常谈:原指老书生的平凡议论,今指很平常的老话。老调重弹:比喻把陈旧的理论、主张重新搬出来。根据语境,第一空应填“老生常谈”。

第二处,蛛丝马迹:比喻与事情根源有联系的不明显的线索。千头万绪:形容事物纷繁复杂,头绪很多。根据语境“比较接近源头的典籍中或许能找到”,第二空应填“蛛丝马迹”。

第三处,朝不保夕,保得住早上,不一定保得住晚上,形容情况危急,难以预料。危在旦夕:指危险就在眼前。此处说的诸侯的生存情形,结合历史情况及语境,第三空应填“朝不保夕”。

第四处,饮鸩止渴:用毒酒解渴,比喻只求解决目前困难而不顾严重后果。抱薪救火:比喻因为方法不对,虽然有心消灭祸患,结果反而使祸患扩大。此处说诸侯运用 “总体战”只想解决眼前的困难,根本无法顾及后果,根据语境,第四空应填“饮鸩止渴”。

故选B。

26.本题考查学生病句辨析与修改能力。病句原因很多,主要有搭配不当、成分残缺、语序不当、结构混乱、不合逻辑、表意不明等。判断病句,必须对汉语的语言规范有所了解,首先要仔细阅读句子,第一步凭借语感感知句子有无毛病,再用所学知识(病句类型)作分析。可用压缩句子抓主要成分由整体到局部地判断。本题,题干明确指出“画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项”,此题将病句放入文段中,本身降低了辨析、修改的难度,但方法是不变的。

画线句存在结构混乱的语病,前一个分句主语是“均衡史”,后一个分句就变成了“我们”,通过分析,让“中国历史和欧洲列国长时间的均衡史”作整个句子的主语,排除A、C;多层状语语序为“程度+情态+对象+中心词” ,所以应为“一次次让我们” ,排除D。

故选B。

【点睛】

语病主要分为六种类型:语序不当、搭配不当、成分残缺和赘余、结构混乱、语意不明、不合逻辑;而这六种类型又可归纳为两大类,即结构性语病和语义性语病。对于结构性病句,考生应多从语法角度分析,先压缩,再看搭配。要认真细致审读每个选项,重点注意分析并列短语作句子成分与其他成分的搭配,可以将并列短语拆开逐一与其他成分搭配,验证其当否。对于句式杂糅的句子,先凭语感判定其不协调,再分别造成句子,再放回原文中,验证其当否。对于语序不当的句子,先也要凭语感检测,再将不协调的词语或句子调换位置,看是否通畅自然。对因不明词义而造成前后矛盾的语句,应尽力推敲出这个关键词语的含义,推敲方法是拆字组词。

27.孟子听到梁惠王的发问后,并没有直接回答,而是先用形象的比喻和生动的描述讲了一个梁惠王熟悉的事例,变答为问,变被动为主动,牢牢地吸引住了谈话的对方,并使之按自己的思路走。而“以五十步笑百步,则何如”的问题,对于“好战”的梁惠王来说,不但有吸引力,而且也十分简单。熟知兵法的梁惠王自然会回答:“不可,直不百步耳,是亦走也。”一旦梁惠王作出正确的回答,孟子就牢牢地把握了主动权,为本次辩论的胜利打下了基础;而且以此巧妙地回答了梁惠王的疑问,并指出梁惠王“河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然”的治国措施,只不过是为了满足自己扩张土地、敛取资财的需要罢了,这和其他诸侯国没有什么本质的区别,并不是真心实意地推行“仁政”,梁惠王的所谓“于国”“尽心”并不比邻国之政好多少。用对方熟悉的事例设喻,启发对方,使对方更容易接受。

【解析】

【详解】

本题主要考查分析理解文本内容的能力。解答此类试题,需要审清题干要求,如本题“梁惠王拿自己移民移粟的措施与‘邻国之政’比较,孟子为什么不直接阐明意见,而讲‘五十步笑百步’的故事”,可以从比喻的好处,君臣对话等方面分析。孟子不直接回答“民不加多”的问题,而是用梁惠王熟悉的事例设喻,启发对方,使对方容易接受。“王好战,请以战喻。”总提一句,然后举出两个逃兵“弃甲曳兵而走”的两种情况。根据败逃距离的远近,提出“以五十步笑百步,则如何”的反问,进一步启发,诱使对方在不知不觉中说出否定自己论点的话:“不可,直不百步耳,是亦走也。”最后以子之矛攻子之盾,“王如知此,则无望民之多于邻国也”。这两句忽然转入正题,既回答了“民不加多”的原因,又揭示了五十步笑百步的寓意:梁惠王的“移民移粟”跟邻国统治者的治国不尽心,实质上没有什么区别,只是形式上数量上不同而已。这里暗示着梁惠王搞小恩小惠并不能使民加多,要使民加多,必须施仁政、行王道。用对方熟悉的事例设喻,启发对方,使对方更容易接受。

28.用“谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用”来小结前面的排比句,又以这个结论为前提推出新的结论:“王道之始也。”孟子在这里把发展生产、生养死葬和王道三方面内容紧密联系在一起,并把“使民加多”的问题与行王道联系起来。

【解析】

【详解】

本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。解答此类题目的方法如下:语境分析法、关键词分析法、句子特色分析法、句间关系分析法。首先回归文本找到设题的句子,然后结合前后的语境理解意思。考查理解词语及语句含义,品味语言表达艺术。“谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也”,粮食和鱼鳖吃不完,木材用不完,这样就使百姓对供养活人埋葬死者没有什么不满。百姓对供养活人埋葬死者都没有不满,这就是王道的开端了。用“谷不可胜食”、“鱼鳖不可胜食”、“材木不可胜用”这个结论作前提,推出“是使民养生丧死无憾”这个新的结论。又用“是使民养生丧死无憾”这个新的结论作前提,推出更新的结论“王道之始”。这种“连锁推理”形式强调了实行王道要从不违农时,发展生产,解决百姓最基本的吃穿问题人手。论述时,一环接一环,环环相扣,无懈可击,增强说服力量,显示了孟子雄辩的艺术。

29.(1)“王道”是孟子“仁政”思想的主要内容。具体内容:顺应农时,使民生有保障,进而对他们实行伦理道德教育。(也可用文中的话回答)

(2)孟子认为梁惠王没有解决人民生老病死的基本生活问题,不能使百姓“养生丧死无憾”,虽然有移民移粟的小恩小惠,但实质上与邻国统治者的治国不尽心没有什么区别,只是“以五十步笑百步”而已。这与孟子施“仁政”行“王道”的思想有着本质的区别,相差甚远。

【解析】

【详解】

本题注意考查文本内容理解与分析的能力。解答此类试题,需要审清题干要求,如本题“孟子在文中提出了其‘王道‘主张的一个方面,具体内容是什么?梁惠王移民移粟的措施与孟子的主张有什么区别”,“不违背农时,粮食就吃不完(这句指在农忙季节不应让人民为公家服役)。密网不进池塘捕鱼,鱼鳖就不会吃完(古时曾经规定,网眼在四寸[合现在二寸七分多]以下的为密网,禁止下池沼内捕鱼)。按照季节砍伐树木(指在草木凋落的时候,那时生长时节已过),那木材便用不完。粮食和鱼鳖吃不完,木材用不完,这样就使百姓对供养活人埋葬死者没有什么不满。百姓对供养活人埋葬死者都没有不满,这就是王道的开端了。

梁惠王的“移民移粟”跟邻国统治者的治国不尽心,实质上没有什么区别,只是形式上数量上不同而已。这里暗示着梁惠王搞小恩小惠并不能使民加多,要使民加多,必须施仁政、行王道。与孟子施“仁政”行“王道”的思想有着本质的区别,相差甚远。

30.观点一:孟子认为首先要解决百姓的温饱问题,合理发展生产,使老百姓“养生丧死无憾”;其次是加强文教德化,提高人民的精神素养。这样“不王者,未之有也”。由此看来,孟子不仅主张养民,还主张教民,重视经济发展和教育。“养民”“教民”其实就是“温饱”和“教化”,相当于现在“以人为本”的政治理念,既注重“物质文明”建设也重视“精神文明”建设,非常先进。

观点二:孟子在论述“王道之始”时说:“不违农时……材木不可胜用。”这里所讲的,其实和现代人所关心的环境保护、生态平衡及可持续发展等问题是一样的。只不过古人的目的是维持生态平衡,以利于最大限度地、源源不断地获取生存资源;而现代的环保意识,则是鉴于伴随经济快速发展而来的日趋严重的环境恶化、生态失衡已经威胁到人类的生存而提出来的,其目的不只是合理利用自然资源,更重要的是维护地球的生态平衡。

观点三:孟子强调“颁白者不负戴于道路”,推崇孝敬老人,强调“老有所养”,对当今社会如何做好老年人的晚年安度工作,有重大的启示。

【解析】

【详解】

本题主要考查评价文章的思想内容和作者的观点态度的能力。解答此类试题,需要审清题干要求,如本题“如何看待孟子的这些‘仁政’思想,自古至今,人们的观点不一。请你站在现代社会的立场上,对孟子的论述加以评析”,结合文本内容分析评价。可以结合孟子的“仁政”思想,对待开发自然资源的态度,“检”“发”制度,“老有所养”等分析评价。

31.此处梁惠王将“邻国之民”与“寡人之民”进行对比,突出体现了梁惠王的困惑之深,即想知道“民不加多”的原因的迫切心情及追求富国强兵、问鼎天下的政治雄心。

【解析】

【详解】

本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。解答此类题目的方法如下:语境分析法、关键词分析法、句子特色分析法、句间关系分析法。首先回归文本找到设题的句子,然后结合前后的语境理解意思。考查理解词语及语句含义,品味语言表达艺术。“邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”,但邻国的百姓并不更少,我的百姓并不更多,为什么呢?将“邻国之民”与“寡人之民”进行对比,通过分析,在梁惠王提出疑问的过程中已将自己“民不加多”的原因揭示出来了,因此孟子小试牛刀就解决了问题。

32.“狗彘食人食”和“涂有饿莩”构成鲜明的对比,深刻地揭示了当时社会的不平等。这两句反驳梁惠王说的“于国”“尽心”。

【解析】

【详解】

本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。解答此类题目的方法如下:语境分析法、关键词分析法、句子特色分析法、句间关系分析法。首先回归文本找到设题的句子,然后结合前后的语境理解意思。考查理解词语及语句含义,品味语言表达艺术。“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发”,猪狗吃人所吃的食物,(贵族们)却不加制止,路上有饿死的人(官府)却不知道打开粮仓赈救灾民。梁惠王口口声声说“于国尽心”,可是“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发”,哪里谈得上“尽心”呢?这两句反驳梁惠王说的“于国”“尽心”。富贵人家的猪狗吃人的饭食,路上饿殍遍地,出现这种情况,可梁惠王也不打开粮仓赈民,人饿死了。构成鲜明的对比,深刻地揭示了当时社会的不平等。

33.孟子列举逃兵“弃甲曳兵而走”的两种情况,提出“以五十步笑百步,则何如”的问题,诱使梁惠王不知不觉地说出“不可,直不百步耳,是亦走也”。

【解析】

【详解】

本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。解答此类题目的方法如下:语境分析法、关键词分析法、句子特色分析法、句间关系分析法。首先回归文本找到设题的句子,然后结合前后的语境理解意思。考查理解词语及语句含义,品味语言表达艺术。句意:咚咚地击鼓进军,兵器刀锋已经相交撞击,扔掉盔甲拖着兵器逃跑。有的人跑了一百步停下,有的人跑了五十步停下。凭借自己只跑了五十步,而嘲笑他人跑了一百步,(您以为)怎么样呢?”惠王说:“不可以。只不过没有逃跑到一百步罢了,这也同样是逃跑呀”。孟子面对第一部分梁惠王的提问,不直接回答原因,却又设个圈套。总体上用刚打仗来比喻治理国家,用战败一方弃甲曳兵而逃来比喻没有治理好的国家,用逃跑了一百步比喻邻国,用逃跑了五十步比喻梁惠王。然后提出问题;凭自己只跑了五十步而耻笑他人跑了一百步,怎么样 逼使梁惠王回答,梁惠王说:不行,只不过没有跑一百步,这也是逃跑。这样,梁惠王不知不觉中很快就跳进了孟子设的圈套,承认了自己与邻国之政并无本质区别,都是没能实行仁政。因此,不能希望民之加多。

34.这一句突然转入正题,既回答了“民不加多”的原因,又揭示了“五十步笑百步”的寓意:“百步”“五十步”从本质上讲都是临阵脱逃。孟子以临阵脱逃为喻,风趣地说明梁惠王的政策和邻国统治者的不尽心,本质上没有什么区别,只是形式和数量上不同而已。这一比喻化抽象为具体,从而生动、有趣、有力地陈说事理,富有说服力。

【解析】

【详解】

本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。解答此类题目的方法如下:语境分析法、关键词分析法、句子特色分析法、句间关系分析法。首先回归文本找到设题的句子,然后结合前后的语境理解意思。考查理解词语及语句含义,品味语言表达艺术。曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也”:孟子说:“大王如果懂得这个道理,那不必去期望您的国家的民众比邻国增多啦”。梁惠王不知不觉中很快就跳进了孟子设的圈套,承认了自己与邻国之政并无本质区别,都是没能实行仁政。这一比喻化抽象为具体,从而生动、有趣、有力地陈说事理,富有说服力。

35.运用排比句,提出了发展生产的三项措施(发展农业生产、渔业生产和林业生产),以及采取这些措施后所产生的效果。连用“不可胜……也”的句式,给人吃不完、用不尽的感觉,大大增强了文章的说服力和感染力。

【解析】

【详解】

本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。解答此类题目,首先回归文本找到设题的句子,然后结合前后的语境理解意思。考查理解词语及语句含义,品味语言表达艺术。“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也”,不违背农时,粮食就吃不完(这句指在农忙季节不应让人民为公家服役)。密网不进池塘捕鱼,鱼鳖就不会吃完(古时曾经规定,网眼在四寸以下的为密网,禁止下池沼内捕鱼)。按照季节砍伐树木,那木材便用不完。运用排比句。基本途径:不违农时、发展生产、解决百姓吃穿问题。在这个层次里,孟子运用了“连锁推理”形式。就是用前边推出来的结论作前提,推出新的结论。又用这个新的结论作前提,推出更新的结论,如是往复。孟子首先从“不违农时”“数罟不入洿池”“斧斤以时入山林”推出“谷不可胜食”“鱼鳖不可胜食”“材木不可胜用”的结论。

36.梁惠王以赈灾救民为例,申说自己治国已尽心,从两方面描述救灾的具体措施,其自矜自满之情溢于言表。

【解析】

【详解】

本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。解答此类题目的方法如下:语境分析法、关键词分析法、句子特色分析法、句间关系分析法。首先回归文本找到设题的句子,然后结合前后的语境理解意思。考查理解词语及语句含义,品味语言表达艺术。“河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然”,黄河以北遭遇荒年,就把那里的百姓迁移到黄河以东,把黄河以东的粮食运到黄河以北;黄河以东遭遇荒年也是这样。最大限度地采取一切可以采取的措施杜绝或减少自然等灾害的发生,从根本解决问题。从两方面描述救灾的具体措施,其自矜自满之情溢于言表。梁惠王自己也许确实是尽心于赈灾救民,但这实际上是头痛医头脚痛医脚的办法而已。

37.春秋后期,诸侯间战乱频仍,统治者横征暴敛,导致人口锐减,兵员和劳动力极度匮乏。为达富国强兵、开疆拓土、问鼎天下的目的,各诸侯千方百计争夺、吸引和控制人口,以增加兵员和劳动力。当时许多思想家都积极主张增加人口,如《墨子》《管子》《商君书》就包含着丰富的人口思想。其中《管子 重令》认为“地大国富,人众兵强,此霸王之本也”,把“国富”与“人众”并列为称霸天下的根本;《管子 入国》提出“九惠之教”(“老老”“慈幼”“恤孤”“养疾”“合独”“问疾”“通穷”“振困”“接绝”),全面鼓励增加人口;《管子 权修》更提出“一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人”来强调培养人才,提高人口质量的重要性。可以说,增加人口,是时代前进的需要和新的生产力发展的必然要求。基于人口的决定性作用,梁惠王理所当然会为“邻国之民不加少,寡人之民不加多”忧心忡忡。此外,人口增多亦是国家稳定、国君贤德的显著标志,因而古代几乎所有的国君都将此作为孜孜以求的奋斗目标,梁惠王也不例外。

【解析】

【详解】

本题主要考查文本内容理解与分析的能力。解答此类试题,需要审清题干要求,如本题“梁惠王为何对‘民不加多’深感忧虑”,需要结合文章的创作背景及文本内容理解分析。如本题可以结合战国时期社会特征分析,战国时代,各诸侯国的统治者,对外争城夺地,相互攻伐,“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”;对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产力。这就造成了兵员缺乏、劳力不足。争夺人力,成为各诸侯国统治者的当务之急。梁惠王提出“民不加多”的疑问之前,自诩“寡人之于国也,尽心焉耳矣”,然后以赈灾救民为例,申说自己治国胜于“邻国之政”,“河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然”。从两方面描述救灾的具体措施。人口增多亦是国家稳定、国君贤德的显著标志。

38.此句言简意赅,一是照应开头,回答梁惠王提出的“民不加多”的问题;二是总结上文,指出统治者施政无果不应归罪于年成,而要反省自己,革除虐政,施仁政,行王道,使百姓住有房,耕有田,吃饱穿暖,接受教育,懂得礼仪。如此,人民才能归顺。

【解析】

【详解】

本题考查分析文学作品语句作用的能力。解答此类题目,需要理解语句意思,联系上下文内容分析结构上的作用。“王无罪岁,斯天下之民至焉”,王不要怪罪于年成,那么,天下的百姓(指别的诸侯国的人)都会前来归顺了。”言简意赅,照应开头,总结上文。不归罪于年岁,而是要反省自己,革除虐政,施仁政,行王道,使百姓住有房,耕有田,吃饱穿暖用足,接受教育,懂得礼义,才能使他们归服。“斯天下之民至焉”回答了开篇梁惠王提出的“民不加多”的疑问。

39. sù yè cù gǔ wū biē bó tún zhì xiáng tì piǎo

【解析】

【详解】

本题考查识记现代汉语普通话常用字的字音的能力。此类试题解答时,字音重点考核多音字、形声字、形似字、音近字、方言、生僻字等,多音字注意据义定音,要找规律,结合词义、词性、运用场合等记忆。“粟”,sù,谷子。去壳后叫小米。注意和“栗”的区别。“数罟”,数(cù):密;罟(gǔ):网。“洿”,(wū):深。鳖(biē):甲鱼或团鱼。彘(zhì):猪等。

1.下列说法错误的一项是( )

A.寡人:寡德之人,意为“在道德方面做得不足的人”,是古代君主、诸侯王对自己的谦称。

B.庠序:古代地方办的学校。商(殷)代叫序,周代叫庠。

C.孝悌:孝,敬爱兄长;悌,孝顺父母。孟子非常重视孝悌,认为孝悌是做人、做学问的根本。

D.六畜:指马、牛、羊、猪、狗、鸡等六种家畜,又称“六牲”;也泛指各种家畜。

2.下列各句中,全部属于孟子认为“王道之始”采取的措施的一组是( )

①不违农时 ②谷不可胜食也 ③数罟不入洿池 ④鱼鳖不可胜食也 ⑤斧斤以时入山林 ⑥材木不可胜用也

A.①③⑥ B.①③⑤ C.②③⑥ D.②④⑤

阅读下列文段,完成下面小题。

梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”

孟子对曰:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”

曰:“不可,直不百步耳,是亦走也。”

曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也……”。

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡、豚、狗、彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”

3.下列句中加点词的解释不正确的一项是( )

A.河内凶,则移其民于河东 凶:收成不好

B.填然鼓之 鼓:战鼓

C.谨庠序之教 庠序:古代的学校

D.申之以孝悌之义 申:反复教导

4.与“直不百步耳”的“直”意义相同的一项是( )

A.寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳。

B.半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

C.游鱼细石,直视无碍。

D.木直中绳,车柔以为轮。

5.与“寡人之于国也”中的“于”意义相同的一项是( )

A.河内凶,则移其民于河东。 B.则无望民之多于邻国也。

C.季氏将有事于颛臾。 D.龟玉毁于椟中,是谁之过与?

6.孟子以“五十步笑百步”作喻,说明什么道理?

阅读下面的文字,回答问题。

梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”

孟子对曰:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”

曰:“不可,直不百步耳,是亦走也。”

曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。

“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之曰‘非我也,兵也’?王无罪岁,斯天下之民至焉。”

7.下列各句中,加点词的解释正确的一项是( )

A.河内凶 凶:有战乱 B.邻国之民不加少 加:增加

C.填然鼓之 之:代“鼓” D.弃甲曳兵而走 曳:拖,拉

8.下列句子中,加点词的意义和用法不相同的一项是( )

A.尽心焉耳矣 斯天下之民至焉

B.填然鼓之 顷之未发,太子迟之

C.颁白者不负戴于道路矣 怀民亦未寝,相与步于中庭

D.河东凶亦然 然而不王者

9.下列对文中相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“寡人”意指道德品质高尚之人,是中国古代国君对自己的谦称。

B.“河东”指黄河以东的地方。今山西境内黄河以东的地区为河东。

C.“王道”与“霸道”相对,指君主以仁义治天下,以德政安抚臣民的统治方法。

D.“孝悌”属于中国古代孝文化,“孝”指孝顺父母,“悌”指敬爱兄长。

10.下列对本文相关内容的分析,正确的一项是( )

A.孟子主张以施行“仁政”去统一天下,本文倒数第二段的叙述体现了他“仁政”主张的两点具体内容:制民之产,谨庠序之教。

B.孟子可以说是个雄辩家。他能用巧妙的方法将谈话引入预设的话题中,能用连续的反问句揭露对方的破绽,能用形象恰当的比喻说明道理。本文就是最好的例证。

C.孟子所推崇的理想人格是“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。他认为人格的重要性远远高于财富、权力和地位,但本文的论述却强调制民之产。由此可见,他的“仁政”主张和他所推崇的理想人格是互相矛盾的。

D.孟子提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的观点,鲜明地反映了他的民本思想,但是本文的叙述没有反映他的这种思想。

11.把文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。

(2)人死,则曰:“非我也,岁也。”是何异于刺人而杀之曰“非我也,兵也”?

12.写出下列句中加点词的古今义。

(1)河内凶,则移其民于河东 ____________________

(2)弃甲曳兵而走 ____________________

(3)是使民养生丧死无憾也 ____________________

13.指出下列句子中的通假字,并解释其含义。

(1)则无望民之多于邻国也 ____________

(2)鸡豚狗彘之畜,无失其时____________

(3)颁白者不负戴于道路矣 ____________

(4)涂有饿莩而不知发 ____________

14.指出下列句子属于何种文言句式。

(1)直不百步耳,是亦走也 ____________

(2)然而不王者,未之有也 ____________

(3)颁白者不负戴于道路矣 ____________

(4)申之以孝悌之义 ____________

15.解释下列句子中加点的词。

(1)数

数口之家可以无饥矣( )

数罟不入洿池 ( )

范增数目项王 ( )

不可胜数 ( )

(2)发

百发百中 ( )

发闾左谪戍渔阳 ( )

涂有饿莩而不知发( )

野芳发而幽香 ( )

(3)胜

不违农时,谷不可胜食也( )

此所谓战胜于朝廷 ( )

日出江花红胜火 ( )

16.句式积累

(1)倒装句

未之有也 ( )

则无望民之多于邻国也 ( )

树之以桑 ( )

申之以孝悌之义 ( )

颁白者不负戴于道路矣 ( )

是何异于刺人而杀之 ( )

(2)固定句式

邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也 ( )

或百步而后止,或五十步而后止 ( )

以五十步笑百步,则何如 ( )

是何异于刺人而杀之 ( )

17.古今异义

河内凶 ( )

邻国之民不加少 ( )

请以战喻 ( )

弃甲曳兵而走 ( )

或百步而后止 ( )

18.词类活用

(1)名词的活用

填然鼓之 ( )

王无罪岁 ( )

然而不王者 ( )

五十者可以衣帛矣 ( )

树之以桑 ( )

狗彘食人食而不知检 ( )

19.一词多义

之

寡人之于国也 ( )

无如寡人之用心者 ( )

填然鼓之 ( )

王道之始也 ( )

鸡豚狗彘之畜 ( )

于

寡人之于国也 ( )

则移其民于河东 ( )

则无望民之多于邻国也 ( )

颁白者不负戴于道路矣 ( )

是何异于刺人而杀之 ( )

20.一词多义

胜

不违农时,谷不可胜食也( )

驴不胜怒,蹄之( )

此所谓战胜于朝廷( )

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝( )

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖( )

然

然而不王者( )

填然鼓之( )

不以为然( )

发

涂有饿莩而不知发( )

不愤不启,不悱不发( )

朝发白帝,暮宿江陵( )

野芳发而幽香( )

21.下列句子中加点词的活用类型和解释,不正确的一项是

A.填然鼓之 名词作动词,鼓噪起来

B.谨庠序之教 形容词作动词,认真从事

C.王无罪岁 名词作动词,归咎、归罪

D.五十者可以衣帛矣 名词作动词,穿

22.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《寡人之于国也》中,孟子用“五十步笑百步”做比喻,含蓄地解答了梁惠王“__________________,__________________”的疑问。

(2)在《寡人之于国也》中,孟子提出的“使民养生丧死无憾”的具体措施有“__________________,__________________;__________________,__________________;__________________,__________________”。

(3)在《寡人之于国也》中,孟子认为教育和道德对王道非常重要的句子是“__________________,__________________,__________________”。

23.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)刘禹锡在《陋室铭》中以“_____________________”来借三国时期孔明住屋指自己的陋室,抒发自己仰慕前贤、安贫乐道的情怀;最后用圣人之言——“_____________________?”收束全篇,掷地有声。

(2)孟子在《寡人之于国也》中提到教育与孝悌的句子是:“_______________,_______________”。

(3)苏轼的《赤壁赋》中,“_____________________”一句表达了自己的人生理想及欲与神仙为伴的情怀,“_____________________”一句表明了作者向往大江的无穷永恒。

阅读下面的文字,完成下面小题。

身处信息高度膨胀的时代,获取信息变得容易,选择获取什么信息则变得困难。生活丰富多彩,精力稀缺宝贵,如果不是恰好对东周历史文化感兴趣或以学术为业,( )?

既然来世间一遭,姑且多认识人、多见识事,这成为越来越多人的共识。通过读《孟子》,你可以认识一个有抱负、有才华、有脾气的孟子。同时你也许会惊喜地发现,孟子的所思所想,虽已化作传统文化的一部分,但也并不是______;以此作为一个切片加以展开,还可以探寻古代中国社会的组织形态。为此,纯粹从体验的角度说,读《孟子》也是一件有意思的事儿。

探寻一个文明最重要的主题是什么,从比较接近源头的典籍中或许能找到______。价值排序、制度传承、路径选择无疑包含在孟子所处时代的主题中。孟子时代的诸侯,或是开疆拓土,或是救亡图存。当孟子向诸侯强调施仁政、薄税敛时,在那些恐惧______或者汲汲于兼并天下的诸侯眼里,孟子无疑是“迂远而阔于事情”的。但秦朝的短祚暗示了综合运用国家一切力量进行的“总体战”对于诸侯自身来说无异于______。而后的中国历史和欧洲列国长时间的均衡史,我们更是一次次看到孟子的智慧。“民为贵,社稷次之,君为轻”,孟子确实代表了更健全的思想。

24.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是

A.《孟子》还有去读的理由吗

B.读《孟子》难道还需要理由吗

C.我们还能找到读《孟子》的理由吗

D.我们需要找到读《孟子》的理由吗

25.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是

A.老调重弹 千头万绪 危在旦夕 抱薪救火

B.老生常谈 蛛丝马迹 朝不保夕 饮鸩止渴

C.老调重弹 蛛丝马迹 朝不保夕 抱薪救火

D.老生常谈 千头万绪 危在旦夕 饮鸩止渴

26.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是

A.而后,在中国历史和欧洲列国长时间的均衡史中,更是一次次让我们看到孟子的智慧。

B.而后的中国历史和欧洲列国长时间的均衡史,更是一次次让我们看到孟子的智慧。

C.而后,中国历史和欧洲列国长时间的均衡史,我们更是一次次看到孟子的智慧。

D.而后的中国历史和欧洲列国长时间的均衡史中,更是让我们一次次看到孟子的智慧。

27.梁惠王拿自己移民移粟的措施与“邻国之政”比较,孟子为什么不直接阐明意见,而讲“五十步笑百步”的故事?

28.品味下列语句。

谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。

29.孟子在文中提出了其“王道”主张的一个方面,具体内容是什么?梁惠王移民移粟的措施与孟子的主张有什么区别?

30.如何看待孟子的这些“仁政”思想,自古至今,人们的观点不一。请你站在现代社会的立场上,对孟子的论述加以评析。

31.品味下列语句。

邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?

32.品味下列语句。

狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发。

33.品味下列语句。

填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”曰:“不可!直不百步耳,是亦走也。”

34.品味下列语句。

曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。”

35.“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。孟子的这番话表达了怎样的内容?有什么表达效果?

36.理解下列语句。

河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。

37.梁惠王为何对“民不加多”深感忧虑?

38.“王无罪岁,斯天下之民至焉”,结尾一句有何作用?

八、填空题

39.识记字音

粟( ) 弃甲曳兵( ) 数罟( )( )

洿池( ) 鱼鳖( ) 衣帛( ) 鸡豚( )

狗彘( ) 庠序( ) 孝悌( ) 饿莩( )

参考答案:

1.C

【解析】

【详解】

本题考查记忆、理解文学常识的能力。文化常识的考核主要集中在古代的一些称谓、官职的变迁、建筑的名称、年号、谥号、庙号、文书的名称、官场的礼节、朝廷的机构、典章制度、行政区划、还有一些避讳的说法等。解答此类题型,平时要注意积累,尤其是课本的注释的相关内容,答题时还要注意集合语境的含义。

C项,“孝,敬爱兄长;悌,孝顺父母”说法错误。孝,指对父母还报的爱;悌,指兄弟姊妹的友爱。所以,应该是“孝,孝顺父母;悌,敬爱兄长”。

故选C。

【点睛】

对于文化常识,首先要了解的是点面结合记忆法。突出重点的同时,还要注重全方位的复习(就是注意相关联的知识点)。在做高考复习题时,有些知识点往往关键节点就在一处,只要把握住了,一切就可以迎刃而解。举例:如教材所选鲁迅的若干篇小说,要记每篇出自何处,很难,若记住除《祝福》出自《彷徨》外,其余均出自《呐喊》,便省时易记、事半功倍。其次,可以采用纵横结合记忆法。因为每个时代不同,所以每一位作家的写作背景也就不相同,从而又形成了横的联系;同一时期不同作品也有各自的特点,从而形成了横的联系。所以我们要把这些纵横交错的知识点组合起来,形成自己的知识体系网,达到快速而牢固的记忆。举例:如我国古代戏剧史有三个高峰,一是元杂剧四大家加上王实甫,二是汤显祖的“临川四梦”,三是清代的“南洪北孔”。这样纵横结合加以记忆,中国古代戏剧史又何愁记不住呢? 最后,要重点掌握门别类记忆法。在记忆一些文学常识时,可以把所关联的知识点进行分类,然后在按照相同的知识按一定顺序集中在一起强化记忆。例如:考点分类、风格分类、地位评价分类、文章体裁分类、题材人物分类、等等。上述记忆方法并非只能单独使用,在实际记忆过程中,它们往往是综合运用的。既是对文学常识的多角度记忆,又是变化了的反复记忆,其效果自然会更好。

2.B

【解析】

【详解】

本题考查学生理解文言文文章内容即语句含义,筛选信息能力。解答此类题,首先明确题目要求,比如本题要求学生选出“下列各句中,全部属于孟子认为‘王道之始’采取的措施的一组”,然后结合文章理解题干所给句子含义,跟进题目要求进行判断筛选,回答问题。本题题目信息筛选点为“孟子认为‘王道之始’采取的措施”,仔细阅读题目所给的六个句子,可发现:

②是采取“不违农时”措施后的效果;④是采取“数罟不入洿池”措施后的效果;⑥是采取“斧斤以时入山林”措施后的效果。①③⑤是孟子认为“王道之始”采取的措施。

故选B。

3.B

4.A

5.C

6.说明移民种粟皆非为国治本之策,只有施行仁政才是为国治本之策。

【解析】

3.

本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目时,首先应审题,看是选择正确的选项还是错误的,别出现因为审题不清导致正误错位,留下遗憾。最好的方法是凭借知识迁移能力兼用排除法。

B项,“鼓”:名词活用作动词,可译作“敲鼓”。

故选B。

4.

本题考查辨析文言文中一词多义的能力。所谓一词多义,即一个词具有多种含义,乃至属于不同词类。一般来说,一词多义的各个义项之间都有一定的联系。掌握一词多义,一是要掌握教材列出的附录,特别是新大纲要求掌握的120个文言实词;二是要掌握词的本义、引申义、比喻义、假借义。在辨析一词多义的时候,要使用好四种方法:①联想推断法;②语言结构推断法;③辨析词性推断法;④语法分析推断法。

本题中,例句中“直不百步耳”的“直”通“只”,可译作“只是、不过”。

A项,“直”通“只”,可译作“只是”。

B项,“直”通“值”,指炭的价格。

C项,“直”:一直。

D项,“直”:形容树木等不弯曲,笔直。

故选A。

5.

本题考查理解运用文言文中虚词的能力。关于“理解常见文言虚词在文中的意义和用法”这一考点,《考试大纲》已明确规定了18个文言虚词------而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。但在平时的学习中,有必要涉及这18个虚词之外的虚词。解答此类题型,首先要注重课本,系统积累;其次要根据语境分清虚实;再次要处理好用法与意义的关系:用法决定意义,用法不同,意义也不同。

本题中,例句“寡人之于国也”中的“于”是介词,可译作“对”。

A项,介词,可译作“到”。

B项,介词,表比较,可译作“比”。

C项,介词,可译作“对,对于”。

D项,介词,表被动关系,可译作“被”。

故选C。

6.

本题主要考查理解、探究文言文内容的能力。解答此类试题,首先需要审清题干要求,再阅读文章,简要梳理文章行文的层次,最后再明确自己想要表达的观点,找出理由,整理答案。

本题中,“五十步笑百步”是指逃跑五十步的人嘲笑逃跑一百步的人,逃了五十步和逃了一百步,虽然数量上有所区别,但在本质上是一样的——都是逃跑。梁惠王尽管给了百姓一点小恩小惠“河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然”,但他发动战争,欺压黎民,在压榨人民这点上,跟别国的暴君并没有本质上的区别。孟子以此作喻,是在说明看事情要看本质,不要被表面现象所迷惑,“移民种粟”皆非治国之策,“老者衣帛食肉,黎民不饥不寒”施仁治国才是治国之策。

【点睛】

文言文实词推断五法:一、语境分析法。由于任何一个实词在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此,可以根据具体的上下文语境来判断某个实词的具体义项。二、语法分析法。分析句子结构,运用划分句子成分和寻找搭配关系的方式,考查实词在句中充当什么成分,确定其词性,从而推断文言实词的意义。三、联想印证法。要善于联系课内学过的实词,举一反三,找出对应文句,进行相应迁移。针对试题中出现的单音节词,可以联想双音节词来推断。不少成语中也保留了词语的古义,可以借助比较熟悉的成语中有关词语的含义来推断实词的含义。四、并列结构推断法。对于表并列关系的文言实词,可根据相邻字来推断其词义。如排比句、对偶句等,其中位置对称的词语一般词性相同而意义相同相近或者相对相反,这样就可以由已知词的词性、词义推测未知词的词性、词义。五、通假推断法。当遇到某字的本义、引申义都讲不通时,便可以从通假字的角度考虑。

参考译文:

梁惠王说:“我对于国家,总算尽了心啦。河内遇到饥荒,就把那里的老百姓迁移到河东去,把河东的粮食转移到河内;河东遇到饥荒也是这样做。了解一下邻国的政治,没有像我这样用心的。邻国的百姓不见减少,我的百姓不见增多,这是为什么呢?”

孟子回答说:“大王喜欢打仗,让我用战争做比喻吧。咚咚地敲响战鼓,两军开始交战,战败的扔掉盔甲拖着武器逃跑。有人逃了一百步然后停下来,有的人逃了五十步然后停下来。凭自己只跑了五十步而耻笑别人跑了一百步,那怎么样呢?”

梁惠王说:“不行。只不过没有跑上一百步罢了,那也是逃跑啊。”

孟子说:“大王如果懂得这个道理,就不要指望自己的百姓比邻国多了……”。

“五亩大的住宅场地,种上桑树,五十岁的人就可以穿丝织品了。鸡、猪、狗的畜养,不要耽误它们的繁殖时机,七十岁的人就可以吃肉食了。百亩大的田地,不要耽误它的耕作时节,数口之家就可以不受饥饿了。认真地兴办学校教育,把尊敬父母、敬爱兄长的道理反复讲给百姓听,须发花白的老人就不会背负或头顶重物在路上行走了。七十岁的人能够穿上丝织品、吃上肉食,百姓没有挨饿受冻的,做到了这些而不能统一天下称王的还从未有过。”

7.D

8.B

9.A

10.A

11.(1)粮食和鱼鳖吃不完,木材用不完,这就使百姓对生养死葬没有什么不满意的了。

(2)如果百姓死了,(君王)就说:“这不是我的错,是因为年成不好。”这种说法与拿刀把人杀死后说“杀死人的不是我,是兵器”有什么不同?

【解析】

7.本题考查学生理解文言文词语含义能力。文言文词语含义的理解,一定要结合所要理解的文言文词语所在的上下文,也就是具体语境进行。本题要求选出“下列各句中,加点词的解释正确的一项”,

A项,“河内凶”意思是“河内遇到荒年(饥荒)”,“凶”的意思是“谷物收成不好,荒年”;

B项,“邻国之民不加少”意思是“邻国的百姓没有更减少”,“加”的意思是“更”;

C项,“填然鼓之”意思是“咚咚地敲响战鼓”,这里的“之”是没有实在意义的衬字。

故选D。

8.本题考查考生常用文言虚词的意义和用法掌握能力。做此类题目,要着眼“意义”和“用法”两点,“意义”是就表意而言的,“用法”是就词性而言的。最方便快捷的方法就是将所学教材中的虚词的意义和用法,代入课外的语句中比较验证。对于材料中的虚词,要结合上下文语境去推敲。本题要求选出“下列句子中,加点词的意义和用法不相同的一项”,

A项,两个“焉”均为语气词,可不译;

B项,之:没有实在意义的衬字/之:代词,代“荆轲”;

C项,两个“于”均为介词,在;

D项,两个“然”均为代词,这样。

故选B。

9.此题考核理解古代文化常识的能力。文化常识的考核主要集中在古代的一些称谓、官职的变迁、建筑的名称、年号、谥号、庙号、一些文书的名称、官场的一些礼节、朝廷的一些机构、典章制度、行政区划、还有一些避讳的说法等。平时注意积累,尤其是课本的注释的相关内容,答题时还要注意结合语境的含义作答。

A项,“‘寡人’意指道德品质高尚之人,是中国古代国君对自己的谦称”说法错误,“寡人”指寡德之人,意为“在道德方面做得不足的人”。是古代君主、诸侯王对自己的谦称。

故选A。

10.本题考查学生对文言文有关内容要点的概括和分析能力。此类题答题时,注意对读选项和原文,寻找时间、地点、人物、时间、手法以及重点词句的翻译上的错误。本题要求选出“下列对本文相关内容的分析,正确的一项”,

B项,本文只体现了孟子能用形象恰当的比喻说明道理;

C项,“他的‘仁政’主张和他所推崇的理想人格是互相矛盾的”说法错误,孟子的“仁政”主张和他所推崇的理想人格二者不矛盾;

D项,“……但是本文的叙述没有反映他的这种思想”说法错误,本文的叙述反映了孟子的民本思想。

故选A。

11.本题考查学生文言文翻译能力。文言翻译是文言文的必考内容,翻译以直译为主,意译为辅,把句子中的每一个字都要落到实处,不能翻译的助词等删掉,省略的内容根据上下文补充,这样才能做到不丢分。平时训练时注意自己确定句子的赋分点,翻译时保证赋分点的落实,如(1)中“谷”,粮食的统称;“胜”,尽;“是”,这;“民”,指老百姓;“养生”,供养活着的人。生,动词作名词,活着的人;“丧死”,为死去的人办丧事,丧,动词为动用法,为……办丧事。死,动词作名词,死去的人;“憾”,遗憾,不满。(2)中“人”,指百姓;“则”,表转折,却;“岁”,指年成;“非我也,岁也”,判断句,这不是我的错,是因为年成不好;“是”,这;“是何异于”,固定句式,这与……相比,有什么不同呢;“誓天断发”,剪断头发,对天发誓;“兵”,兵器;“非我也,兵也”,判断句,杀死人的不是我,是兵器。

【点睛】

文言文语句翻译,首先要找出专有名词,即人名、地名、官职等;然后再看有否特殊句式,最后再确定关键字进行翻译,一般为直译。文言文的翻译,最基本的方法就是替换、组词、保留、省略。对古今异义的词语要“替换”;对古今词义大体一致的词语则“组词”;对特殊的地名、人名等要“保留”;对古汉语中的同义反复的词语可以“省略”其中一个,有些虚词不必要或难于恰当翻译出来的也可以“省略”。

参考译文:

梁惠王说:“我对于国家,总算尽了心啦。河内遇到饥荒,就把那里的老百姓迁移到河东去,把河东的粮食转移到河内;河东遇到饥荒也是这样做。了解一下邻国的政治,没有像我这样用心的。邻国的百姓不见减少,我的百姓不见增多,这是为什么呢?”

孟子回答说:“大王喜欢打仗,让我用战争做比喻吧。咚咚地敲响战鼓,两军开始交战,战败的扔掉盔甲拖着武器逃跑。有人逃了一百步然后停下来,有的人逃了五十步然后停下来。凭自己只跑了五十步而耻笑别人跑了一百步,那怎么样呢?”

梁惠王说:“不行。只不过没有跑上一百步罢了,那也是逃跑啊。”

孟子说:“大王如果懂得这个道理,就不要指望自己的百姓比邻国多了。

“不耽误农业生产的季节,粮食就会吃不完。密网不下到池塘里,鱼鳖之类的水产就会吃不完。按一定的季节入山伐木,木材就会用不完。粮食和水产吃不完,木材用不完,这就使百姓对生养死葬没有什么不满了。百姓对生养死葬没有什么不满,这是王道的开端。

“五亩大的住宅场地,种上桑树,五十岁的人就可以穿丝织品了。鸡、猪、狗的畜养,不要耽误它们的繁殖时机,七十岁的人就可以吃肉食了。百亩大的田地,不要耽误它的耕作时节,数口之家就可以不受饥饿了。认真地兴办学校教育,把尊敬父母、敬爱兄长的道理反复讲给百姓听,须发花白的老人就不会背负或头顶重物在路上行走了。七十岁的人能够穿上丝织品、吃上肉食,百姓没有挨饿受冻的,做到了这些而不能统一天下称王的还从未有过。

“猪狗吃人所吃的食物,不知道制止;道路上有饿死的人,不知道开仓赈济。百姓死了,就说:‘这不是我的过错,是因为年岁不好。’这种说法与拿刀把人杀死后,说‘杀死人的不是我,是兵器’有什么不同?大王不要归罪于年成,那么天下的百姓都会来归顺了。”

12. (1)古义:谷物收成不好,荒年。今义:凶恶。 (2)古义:跑,这里指逃跑。今义:人或鸟兽的脚交互向前移动。 (3)古义:供养活着的人。今义:保养身体。

【解析】

【详解】

本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目时,应明确要求,如本题针对古今异义设题,然后应结合具体的语境,运用语法知识理解这些词语的意思。

(1)“河内凶,则移其民于河东”意思是河内遇到饥荒,就把那里的老百姓迁移到河东去。“凶”的古义是谷物收成不好,荒年;今义是凶恶。

(2)“弃甲曳兵而走”意思是丢弃盔甲,倒拖着兵器逃跑。“走”的古义是跑,这里指逃跑;今义是人或鸟兽的脚交互向前移动。

(3)“是使民养生丧死无憾也”意思是这就会使百姓养活活着的人、送葬死者而毫无遗憾。“养生”古义是供养活着的人;今义是保养身体。

13. (1)“无”通“毋”,不要。 (2)“无”通“毋”,不要。 (3)“颁”通“斑”,头发花白。 (4)“涂”通“途”,道路。

【解析】

【详解】

本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目时,应明确要求,如本题“写出下列通假字所通之字并解释”,这是针对通假字设题。判断语句中是否存在通假现象,可以分为两步:第一步,把握语句中每一个词语的意思,如果某个字不能用其本义、引申义等解释时,就要考虑通假问题;第二步,通过分析同音、近音或音变等把握是否通假。

(1)“则无望民之多于邻国也”的意思是“就不必去期望您的国家的民众比邻国增多啦”,“无”通“毋”,不要。(2)“鸡豚狗彘之畜,无失其时”的意思是:“鸡鸭猪狗的繁殖饲养,不要错过时节”,“无”通“毋”,不要。(3)“颁白者不负戴于道路矣”意思是“头发花白的老人不会在路上背着或者顶着东西了”,“颁”通“斑”,头发花白。(4)“涂有饿莩而不知发”意思是“道路上有饿死的人,却不知道开仓赈济”,“涂”通“途”,道路。

14. 判断句、省略句 宾语前置句 状语后置句 状语后置句

【解析】

【详解】

本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法,翻译文言句子的能力。解答此类题目,首先根据特殊句式的特点来分析句子中存在什么特殊句式,再按照不同的句式进行调、换、删,再采取对译法,逐字进行翻译。

(1)“直不百步耳,是亦走也”意思是“只不过是跑了一百步,这也是逃跑”。即:(五十步)直不百步耳,是亦走也。省略了“五十步”,此句子是省略句;另外,“是亦走也”是判断句。

(2)“然而不王者,未之有也”意思是“做到了这些而不能统一天下称王的还从未有过”。这句话是是宾语前置句。宾语是“之”(代词),在谓语“有”前面。正常语序为:然而不王者,未有之也,这种前置属于否定句中代词作宾语前置的形式。

(3)“颁白者不负戴于道路矣”意思是“头发花白的老人不会在路上背着或者顶着东西了”,介词“于”,是状语后置的标志。

(4)“申之以孝悌之义”意思是“用孝敬父母敬重兄长的道理教导他们”,“申”是“谓语动词”,“之”作“宾语”,“以”是介词,“孝悌之义”是“名词性结构”,“以孝悌之义”构成【介+名】结构,即状语。将状语放到动宾结构之后,即为状语后置。

【点睛】

文言文句式总分两大类:固定句式、特殊句式。特殊句式又可分为:倒装句、被动句、省略句、判断句四大类。而倒装句又分为:宾语前置句、状语后置句(介宾短语后置句)、定语后置句、主谓倒装句(谓语前置句)四类。文言文句式是每年高考语文必考考点之一,也是高中语文学习非常重要的一个版块。

15. 几,若干; 密; 屡次,多次; 计算。 发射; 征发; 打开粮仓,赈济百姓; (花)开。 尽; 胜利; 超过,胜过。

【解析】

【详解】

本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目时,应明确要求,如本题针对一词多义设题,然后应结合具体的语境,运用语法知识理解这些词语的意思。

第一组考查“数”,意思有“几,若干”“密”“屡次,多次”“计算”。①“数口之家可以无饥矣”意思是“几口之家,足以不受饥饿之苦了”,“数”,几,若干;②“数罟不入洿池”意思是“细密的渔网不进入鱼塘(捕鱼)”,“数”,密,细密;③“范增数目项王”意思是“范增多次向项羽使眼色”,“数”,屡次,多次;④“不可胜数”意思是“不能计算数目”,“数”,计算。

第二组考查“发”,意思有“发射”“征发”“打开粮仓,赈济百姓”“(花)开”。①“百发百中”意思是“每次射箭都能够射中”,“发”,发射;②“发闾左谪戍渔阳”意思是“征发贫苦人民去驻守渔阳”,“发”,征发;③“涂有饿莩而不知发”意思是“道路上有饿死的人,却不知道开仓赈济”,“发”,打开粮仓,赈济百姓;④“野芳发而幽香”意思是“野花开了,有一股清幽的香味”,“发”,(花)开。

第三组考查“胜”,意思有“尽”“胜利”“超过,胜过”。①“不违农时,谷不可胜食也”意思是“不耽误农业生产的季节,粮食就会吃不完”,“胜”,尽;②“此所谓战胜于朝廷”意思是“这就是说在朝廷里战胜”,“胜”,胜利;③“日出江花红胜火”意思是“太阳出来,晨光映照在岸边的红花上,使花红得胜过熊熊的火焰”,“胜”,超过,胜过。

16. 宾语前置,即“未有之也” 状语后置,即“则无望民之于邻国多也” 状语后置,即“以桑树之” 状语后置,即“以孝悌之义申之” 状语后置,即“颁白者不于道路负戴矣” 状语后置,即“是于刺人而杀之何异” “……何也”,意思是“……为什么”,表疑问 “或……,或……”,意思是“有的人……,有的人……”,表并列陈述 “……何如”,意思是“……怎么样”表疑问 “是何异于……”,意思是“和……相比,又有什么不同”,表比较

【解析】

【详解】

本题主要考查理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。解答此类试题,需要对各类句式的基本知识与判断标准要理解、熟记,以便解题时进行知识迁移。常见的文言特殊句式:判断句、被动句、省略句、定语后置句、状语后置句、宾语前置句等。文言特殊句式一般分四类:判断句、被动句、省略句、倒装句,其中较难理解的是倒装句。现代汉语习惯的常规语序,一般为“主—谓—宾”“定(状)—中心词”,即主语在谓语前,谓语在宾语前,修饰语在中心语前;但有时因修辞、强调等的需要语序会发生变化。我们把那些谓语放在主语前的现象叫做“谓语前置”或“主谓倒装”,那些宾语放在谓语动词或介词前面的现象叫做“宾语前置”,把那些定语放在中心语后的现象叫做“定语后置”,把那些介词短语即状语放在中心语后的现象叫做“介词短语后置”或“状语后置”。如宾语前置,即“未有之也”;状语后置,即“以桑树之”;“……何也”,意思是“……为什么”,表疑问等。

17. “河”,古义:黄河。今义:泛指切河流。“凶”,古义:谷物收成不好,荒年。今义:①不幸的(形容死亡、灾难等现象,跟“吉”相对);②指年成很坏;③凶恶;④厉害;⑤指杀害或伤害人的行为;⑥指行凶作恶的人。 古义:副词,更。今义:常指增加。 古义:请允许我。今义:①请求;②邀请,聘请;③敬辞,用于希望对方做某事;④旧时指买香烛、纸马、佛龛等。 古义:跑,文中指逃跑。今义:常指人或鸟兽的脚交互向前移动。 古义:有的人。今义:①副词,或许,也许;②连词,或者;③指示代词;④副词,稍微。

【解析】

【详解】

本题考查学生理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目,应先明确题干对于选择的要求,如本题是针对文言实词中古今异义设题,考生可以把今天的意思代入句中,看是否合乎语境。

河内凶:黄河以北遭遇荒年。“河”,古义:黄河。今义:泛指切河流。“凶”,古义:谷物收成不好,荒年。今义:①不幸的(形容死亡、灾难等现象,跟“吉”相对)。②指年成很坏;③凶恶;④厉害;⑤指杀害或伤害人的行为;⑥指行凶作恶的人。

邻国之民不加少:但邻国的百姓并不更少。古义:副词,更。今义:常指增加。

请以战喻:请允许我用打仗比喻。古义:请允许我。今义:①请求;②邀请,聘请;③敬辞,用于希望对方做某事;④旧时指买香烛、纸马、佛龛等。

弃甲曳兵而走:扔掉盔甲拖着兵器逃跑。古义:跑,文中指逃跑。今义:常指人或鸟兽的脚交互向前移动。

或百步而后止:有的人跑了一百步停下。古义:有的人。今义:①副词,或许,也许;②连词,或者;③指示代词;④副词,稍微。

18. 名词作动词,击鼓 名词作动词,归咎、归罪 名词作动词,为王,使天下百姓归顺 名词作动词,穿 名词作动词,种植 名词作动词,吃

【解析】

【详解】

本题考查学生理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目,应先明确题干对于选择的要求,如本题是针对文言实词中词类活用设题,考生可以先明确加点词本身的词性,然后根据在句中的位置或所做的成分来分析活用类型。

填然鼓之:咚咚地击鼓进军。名词作动词,击鼓。

王无罪岁:王不要怪罪于年成。名词作动词,归咎、归罪。

然而不王者:却不能统一天下而称王的。名词作动词,为王,使天下百姓归顺。

五十者可以衣帛矣:五十岁的时候就可以凭此穿上丝织品的衣服了。名词作动词,穿。

树之以桑:种上桑树。名词作动词,种植

狗彘食人食而不知检:猪狗吃人所吃的食物,(贵族们)却不加制止。名词作动词,吃。

19. 结构助词,起舒缓语气的作用 结构助词,用于主谓之间,取消句子的独立性 音节助词,没有实在意义的衬字 结构助词,的 结构助词,宾语前置的标志 介词,对于 介词,到 介词,比 介词,在 介词,跟,同

【解析】

【详解】

本题主要考查理解常见文言虚词在文中的含义的能力。实词类题目答题的方法有“结构分析法”“语法分析法”“形旁辨义法”“套用成语法”“套用课本法”,解答此题要注意上下文,最好方法是把所给的词义代到原文中去,依据上下文的语意来推导之,应该很容易判断出来。

寡人之于国也:我对于国家。结构助词,起舒缓语气的作用。

无如寡人之用心者:没有像我这样用心的。结构助词,用于主谓之间,取消句子的独立性。

填然鼓之:咚咚地击鼓进军。音节助词,没有实在意义的衬字。

王道之始也:这就是王道的开端了。结构助词,的。

鸡豚狗彘之畜:畜养鸡、猪、狗等家禽、家畜。结构助词,宾语前置的标志。

则移其民于河东:就把那里的百姓迁移到黄河以东。介词,到。

则无望民之多于邻国也:那不必去期望您的国家的民众比邻国增多啦。介词,比。

颁白者不负戴于道路矣:头发花白的老人就不会背着或者顶着东西奔走在道路上了。介词,在。

是何异于刺人而杀之:这种说法和拿着刀子刺人把人杀死后。介词,跟,同。

20. shēng,副词,尽 shēng,动词,经得住 shèng,动词,胜利 shèng,动词,超过,胜过 shèng,形容词,优美 代词,这样 词尾,用在形容词、副词之后,表示状态 形容词,正确 动词,文中指打开粮仓,赈济百姓 动词,启发 动词,出发 动词,开放

【解析】

【详解】

本题主要考查理解常见文言实词在文中的含义的能力。实词类题目答题的方法有“结构分析法”“语法分析法”“形旁辨义法”“套用成语法”“套用课本法”,解答此题要注意上下文,最好方法是把所给的词义代到原文中去,依据上下文的语意来推导之,应该很容易判断出来。

“胜”,在古汉语中常见的意思,①<动>胜利,取胜,战胜;②<动>制服,克服;③<动>胜过,超过;④<形>优美,美好;⑤<名>风景优美的地方,名胜;<动>禁得起,受得住;<形>尽,完等。结合句意内容分析解释。

“然”,在古汉语中常见的意思,①<动>燃烧,后来写作“燃”;②<代>这样,那样;③<形>是的,对的;④<词缀>用在形容或副词后,表状态,可译为“……的样子”、“地”,也可不译;⑤<助>用在名词或名词短语后,与前面的动词“如”、“若”、“犹”等呼应,表示“(像)……一样”;⑥<连>然而,但是。结合句意内容分析解释。

“发”,在古汉语中常见的意思,①<动>把箭射出去,发射;②<动>出发;③<动>派遣,派出;④<动>征发,征调;⑤<动>兴起,发生;⑥<动>生长,长出;⑦<动>发布,颁布;⑧<动>发送;⑨<动>发作,抒发;⑩<动>拨动,发起,起事;⑾<动>开启,打开;⑿<动>启发,阐明;⒀<动>表现,显露,泄露;⒁<动>开发,发掘;⒂<动>分发;⒃<动>开放。结合句意内容分析解释。

21.A

【解析】

【详解】

本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目时,应明确要求,如本题针对词类活用设题,考生应结合词语本来的词性以及具体的语境,运用语法知识分析活用并理解这些词语的意思。

A项,“填然鼓之”意思是咚咚地敲响战鼓,“填”是拟声词,模拟鼓声。“鼓之”是敲起鼓来,发动进攻。“鼓”不能译为“鼓噪起来”,应译为“击鼓”。

故选A。

22. 邻国之民不加少 寡人之民不加多 不违农时 谷不可胜食也 数罟不入洿池 鱼鳖不可胜食也 斧斤以时入山林 材木不可胜用也 谨庠序之教 申之以孝悌之义 颁白者不负戴于道路矣

【解析】

【详解】

本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。高考所选择的名句大多出自课内所学篇目,只有少数来自课外,该如何识记这些课内的名句,需要一定的技巧。高考所考的名句,字不一定有多复杂,但一定很有迷惑性,所以,学生应借助字义来识记字形。注意重点字的写法。默写的时候要注意如下词语:罟、洿、鳖、庠、悌、颁。

23. 南阳诸葛庐 何陋之有 谨庠序之教 申之以孝悌之义 挟飞仙以遨游 羨长江之无穷

【解析】

【详解】

本题考查学生对诗文的背诵、理解、默写能力。考查分直接性默写和理解性默写两种类型。解答此类题,要求学生平时既要注意记忆、积累,同时在此基础上加以理解、应用和赏析。答题时看清题目要求,本题属于理解性默写。写错字或漏字添字均不能得分。此题默写时需注意以下字词书写:庐、陋、谨、庠序、悌、挟、羨。

【点睛】

此题考查学生名句默写的能力。在默写名句名篇时,要做到“三清”“三不”:“三清”就是卷面清洁,字迹清楚,笔画清晰;“三不”就是不添字,不漏字,不误写。高考所选择的名句大多出自课内所学篇目,只有少数来自课外,该如何识记这些课内的名句,需要一定的技巧。高考所考的名句,字不一定有多复杂,但一定很有迷惑性,考生经常在这些“浅水滩”“翻船”,原因是光背不写,光记不辨,不知道联系句意和古文的特性来区分。所以在平时对名句记忆时要立足于对诗句的理解,在理解的基础上记忆既准确还不容易写错字,然后要立足于“写”,不要背下来但得不到分数。

24.C

25.B

26.B

【解析】

24.本题考查语言表达连贯、逻辑意脉一致的能力,答题时注意前后文的照应,以及语意的提示。本题命题者在题干所给的文段中挖掉一句话,然后设计四个内容差不多、但句式各异的句子,要求选出“下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项”,选项都有一定干扰性,难度适中。

从陈述主体和设问的句式来看,括号前语句的主语应是“我们”,承后(括号内所填语句)省略,故补写语句的主语应该是“我们”,排除A、B两项;又括号前句子中有“如果不是”,比较C、D两项会发现,“如果不是……还能……”的衔接更紧密,排除D项。

故选C。

25.本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。解答此类题目,首先要明确题干的要求,即选出“正确”或“不正确”的一项,然后把握词语的意思,再结合语境辨析正误。

第一处,老生常谈:原指老书生的平凡议论,今指很平常的老话。老调重弹:比喻把陈旧的理论、主张重新搬出来。根据语境,第一空应填“老生常谈”。

第二处,蛛丝马迹:比喻与事情根源有联系的不明显的线索。千头万绪:形容事物纷繁复杂,头绪很多。根据语境“比较接近源头的典籍中或许能找到”,第二空应填“蛛丝马迹”。

第三处,朝不保夕,保得住早上,不一定保得住晚上,形容情况危急,难以预料。危在旦夕:指危险就在眼前。此处说的诸侯的生存情形,结合历史情况及语境,第三空应填“朝不保夕”。

第四处,饮鸩止渴:用毒酒解渴,比喻只求解决目前困难而不顾严重后果。抱薪救火:比喻因为方法不对,虽然有心消灭祸患,结果反而使祸患扩大。此处说诸侯运用 “总体战”只想解决眼前的困难,根本无法顾及后果,根据语境,第四空应填“饮鸩止渴”。

故选B。

26.本题考查学生病句辨析与修改能力。病句原因很多,主要有搭配不当、成分残缺、语序不当、结构混乱、不合逻辑、表意不明等。判断病句,必须对汉语的语言规范有所了解,首先要仔细阅读句子,第一步凭借语感感知句子有无毛病,再用所学知识(病句类型)作分析。可用压缩句子抓主要成分由整体到局部地判断。本题,题干明确指出“画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项”,此题将病句放入文段中,本身降低了辨析、修改的难度,但方法是不变的。

画线句存在结构混乱的语病,前一个分句主语是“均衡史”,后一个分句就变成了“我们”,通过分析,让“中国历史和欧洲列国长时间的均衡史”作整个句子的主语,排除A、C;多层状语语序为“程度+情态+对象+中心词” ,所以应为“一次次让我们” ,排除D。

故选B。

【点睛】

语病主要分为六种类型:语序不当、搭配不当、成分残缺和赘余、结构混乱、语意不明、不合逻辑;而这六种类型又可归纳为两大类,即结构性语病和语义性语病。对于结构性病句,考生应多从语法角度分析,先压缩,再看搭配。要认真细致审读每个选项,重点注意分析并列短语作句子成分与其他成分的搭配,可以将并列短语拆开逐一与其他成分搭配,验证其当否。对于句式杂糅的句子,先凭语感判定其不协调,再分别造成句子,再放回原文中,验证其当否。对于语序不当的句子,先也要凭语感检测,再将不协调的词语或句子调换位置,看是否通畅自然。对因不明词义而造成前后矛盾的语句,应尽力推敲出这个关键词语的含义,推敲方法是拆字组词。

27.孟子听到梁惠王的发问后,并没有直接回答,而是先用形象的比喻和生动的描述讲了一个梁惠王熟悉的事例,变答为问,变被动为主动,牢牢地吸引住了谈话的对方,并使之按自己的思路走。而“以五十步笑百步,则何如”的问题,对于“好战”的梁惠王来说,不但有吸引力,而且也十分简单。熟知兵法的梁惠王自然会回答:“不可,直不百步耳,是亦走也。”一旦梁惠王作出正确的回答,孟子就牢牢地把握了主动权,为本次辩论的胜利打下了基础;而且以此巧妙地回答了梁惠王的疑问,并指出梁惠王“河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然”的治国措施,只不过是为了满足自己扩张土地、敛取资财的需要罢了,这和其他诸侯国没有什么本质的区别,并不是真心实意地推行“仁政”,梁惠王的所谓“于国”“尽心”并不比邻国之政好多少。用对方熟悉的事例设喻,启发对方,使对方更容易接受。

【解析】

【详解】

本题主要考查分析理解文本内容的能力。解答此类试题,需要审清题干要求,如本题“梁惠王拿自己移民移粟的措施与‘邻国之政’比较,孟子为什么不直接阐明意见,而讲‘五十步笑百步’的故事”,可以从比喻的好处,君臣对话等方面分析。孟子不直接回答“民不加多”的问题,而是用梁惠王熟悉的事例设喻,启发对方,使对方容易接受。“王好战,请以战喻。”总提一句,然后举出两个逃兵“弃甲曳兵而走”的两种情况。根据败逃距离的远近,提出“以五十步笑百步,则如何”的反问,进一步启发,诱使对方在不知不觉中说出否定自己论点的话:“不可,直不百步耳,是亦走也。”最后以子之矛攻子之盾,“王如知此,则无望民之多于邻国也”。这两句忽然转入正题,既回答了“民不加多”的原因,又揭示了五十步笑百步的寓意:梁惠王的“移民移粟”跟邻国统治者的治国不尽心,实质上没有什么区别,只是形式上数量上不同而已。这里暗示着梁惠王搞小恩小惠并不能使民加多,要使民加多,必须施仁政、行王道。用对方熟悉的事例设喻,启发对方,使对方更容易接受。

28.用“谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用”来小结前面的排比句,又以这个结论为前提推出新的结论:“王道之始也。”孟子在这里把发展生产、生养死葬和王道三方面内容紧密联系在一起,并把“使民加多”的问题与行王道联系起来。

【解析】

【详解】

本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。解答此类题目的方法如下:语境分析法、关键词分析法、句子特色分析法、句间关系分析法。首先回归文本找到设题的句子,然后结合前后的语境理解意思。考查理解词语及语句含义,品味语言表达艺术。“谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也”,粮食和鱼鳖吃不完,木材用不完,这样就使百姓对供养活人埋葬死者没有什么不满。百姓对供养活人埋葬死者都没有不满,这就是王道的开端了。用“谷不可胜食”、“鱼鳖不可胜食”、“材木不可胜用”这个结论作前提,推出“是使民养生丧死无憾”这个新的结论。又用“是使民养生丧死无憾”这个新的结论作前提,推出更新的结论“王道之始”。这种“连锁推理”形式强调了实行王道要从不违农时,发展生产,解决百姓最基本的吃穿问题人手。论述时,一环接一环,环环相扣,无懈可击,增强说服力量,显示了孟子雄辩的艺术。

29.(1)“王道”是孟子“仁政”思想的主要内容。具体内容:顺应农时,使民生有保障,进而对他们实行伦理道德教育。(也可用文中的话回答)

(2)孟子认为梁惠王没有解决人民生老病死的基本生活问题,不能使百姓“养生丧死无憾”,虽然有移民移粟的小恩小惠,但实质上与邻国统治者的治国不尽心没有什么区别,只是“以五十步笑百步”而已。这与孟子施“仁政”行“王道”的思想有着本质的区别,相差甚远。

【解析】

【详解】

本题注意考查文本内容理解与分析的能力。解答此类试题,需要审清题干要求,如本题“孟子在文中提出了其‘王道‘主张的一个方面,具体内容是什么?梁惠王移民移粟的措施与孟子的主张有什么区别”,“不违背农时,粮食就吃不完(这句指在农忙季节不应让人民为公家服役)。密网不进池塘捕鱼,鱼鳖就不会吃完(古时曾经规定,网眼在四寸[合现在二寸七分多]以下的为密网,禁止下池沼内捕鱼)。按照季节砍伐树木(指在草木凋落的时候,那时生长时节已过),那木材便用不完。粮食和鱼鳖吃不完,木材用不完,这样就使百姓对供养活人埋葬死者没有什么不满。百姓对供养活人埋葬死者都没有不满,这就是王道的开端了。

梁惠王的“移民移粟”跟邻国统治者的治国不尽心,实质上没有什么区别,只是形式上数量上不同而已。这里暗示着梁惠王搞小恩小惠并不能使民加多,要使民加多,必须施仁政、行王道。与孟子施“仁政”行“王道”的思想有着本质的区别,相差甚远。

30.观点一:孟子认为首先要解决百姓的温饱问题,合理发展生产,使老百姓“养生丧死无憾”;其次是加强文教德化,提高人民的精神素养。这样“不王者,未之有也”。由此看来,孟子不仅主张养民,还主张教民,重视经济发展和教育。“养民”“教民”其实就是“温饱”和“教化”,相当于现在“以人为本”的政治理念,既注重“物质文明”建设也重视“精神文明”建设,非常先进。

观点二:孟子在论述“王道之始”时说:“不违农时……材木不可胜用。”这里所讲的,其实和现代人所关心的环境保护、生态平衡及可持续发展等问题是一样的。只不过古人的目的是维持生态平衡,以利于最大限度地、源源不断地获取生存资源;而现代的环保意识,则是鉴于伴随经济快速发展而来的日趋严重的环境恶化、生态失衡已经威胁到人类的生存而提出来的,其目的不只是合理利用自然资源,更重要的是维护地球的生态平衡。

观点三:孟子强调“颁白者不负戴于道路”,推崇孝敬老人,强调“老有所养”,对当今社会如何做好老年人的晚年安度工作,有重大的启示。

【解析】

【详解】

本题主要考查评价文章的思想内容和作者的观点态度的能力。解答此类试题,需要审清题干要求,如本题“如何看待孟子的这些‘仁政’思想,自古至今,人们的观点不一。请你站在现代社会的立场上,对孟子的论述加以评析”,结合文本内容分析评价。可以结合孟子的“仁政”思想,对待开发自然资源的态度,“检”“发”制度,“老有所养”等分析评价。

31.此处梁惠王将“邻国之民”与“寡人之民”进行对比,突出体现了梁惠王的困惑之深,即想知道“民不加多”的原因的迫切心情及追求富国强兵、问鼎天下的政治雄心。

【解析】

【详解】

本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。解答此类题目的方法如下:语境分析法、关键词分析法、句子特色分析法、句间关系分析法。首先回归文本找到设题的句子,然后结合前后的语境理解意思。考查理解词语及语句含义,品味语言表达艺术。“邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”,但邻国的百姓并不更少,我的百姓并不更多,为什么呢?将“邻国之民”与“寡人之民”进行对比,通过分析,在梁惠王提出疑问的过程中已将自己“民不加多”的原因揭示出来了,因此孟子小试牛刀就解决了问题。

32.“狗彘食人食”和“涂有饿莩”构成鲜明的对比,深刻地揭示了当时社会的不平等。这两句反驳梁惠王说的“于国”“尽心”。

【解析】

【详解】

本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。解答此类题目的方法如下:语境分析法、关键词分析法、句子特色分析法、句间关系分析法。首先回归文本找到设题的句子,然后结合前后的语境理解意思。考查理解词语及语句含义,品味语言表达艺术。“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发”,猪狗吃人所吃的食物,(贵族们)却不加制止,路上有饿死的人(官府)却不知道打开粮仓赈救灾民。梁惠王口口声声说“于国尽心”,可是“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发”,哪里谈得上“尽心”呢?这两句反驳梁惠王说的“于国”“尽心”。富贵人家的猪狗吃人的饭食,路上饿殍遍地,出现这种情况,可梁惠王也不打开粮仓赈民,人饿死了。构成鲜明的对比,深刻地揭示了当时社会的不平等。

33.孟子列举逃兵“弃甲曳兵而走”的两种情况,提出“以五十步笑百步,则何如”的问题,诱使梁惠王不知不觉地说出“不可,直不百步耳,是亦走也”。

【解析】

【详解】

本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。解答此类题目的方法如下:语境分析法、关键词分析法、句子特色分析法、句间关系分析法。首先回归文本找到设题的句子,然后结合前后的语境理解意思。考查理解词语及语句含义,品味语言表达艺术。句意:咚咚地击鼓进军,兵器刀锋已经相交撞击,扔掉盔甲拖着兵器逃跑。有的人跑了一百步停下,有的人跑了五十步停下。凭借自己只跑了五十步,而嘲笑他人跑了一百步,(您以为)怎么样呢?”惠王说:“不可以。只不过没有逃跑到一百步罢了,这也同样是逃跑呀”。孟子面对第一部分梁惠王的提问,不直接回答原因,却又设个圈套。总体上用刚打仗来比喻治理国家,用战败一方弃甲曳兵而逃来比喻没有治理好的国家,用逃跑了一百步比喻邻国,用逃跑了五十步比喻梁惠王。然后提出问题;凭自己只跑了五十步而耻笑他人跑了一百步,怎么样 逼使梁惠王回答,梁惠王说:不行,只不过没有跑一百步,这也是逃跑。这样,梁惠王不知不觉中很快就跳进了孟子设的圈套,承认了自己与邻国之政并无本质区别,都是没能实行仁政。因此,不能希望民之加多。

34.这一句突然转入正题,既回答了“民不加多”的原因,又揭示了“五十步笑百步”的寓意:“百步”“五十步”从本质上讲都是临阵脱逃。孟子以临阵脱逃为喻,风趣地说明梁惠王的政策和邻国统治者的不尽心,本质上没有什么区别,只是形式和数量上不同而已。这一比喻化抽象为具体,从而生动、有趣、有力地陈说事理,富有说服力。

【解析】

【详解】

本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。解答此类题目的方法如下:语境分析法、关键词分析法、句子特色分析法、句间关系分析法。首先回归文本找到设题的句子,然后结合前后的语境理解意思。考查理解词语及语句含义,品味语言表达艺术。曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也”:孟子说:“大王如果懂得这个道理,那不必去期望您的国家的民众比邻国增多啦”。梁惠王不知不觉中很快就跳进了孟子设的圈套,承认了自己与邻国之政并无本质区别,都是没能实行仁政。这一比喻化抽象为具体,从而生动、有趣、有力地陈说事理,富有说服力。

35.运用排比句,提出了发展生产的三项措施(发展农业生产、渔业生产和林业生产),以及采取这些措施后所产生的效果。连用“不可胜……也”的句式,给人吃不完、用不尽的感觉,大大增强了文章的说服力和感染力。

【解析】

【详解】

本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。解答此类题目,首先回归文本找到设题的句子,然后结合前后的语境理解意思。考查理解词语及语句含义,品味语言表达艺术。“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也”,不违背农时,粮食就吃不完(这句指在农忙季节不应让人民为公家服役)。密网不进池塘捕鱼,鱼鳖就不会吃完(古时曾经规定,网眼在四寸以下的为密网,禁止下池沼内捕鱼)。按照季节砍伐树木,那木材便用不完。运用排比句。基本途径:不违农时、发展生产、解决百姓吃穿问题。在这个层次里,孟子运用了“连锁推理”形式。就是用前边推出来的结论作前提,推出新的结论。又用这个新的结论作前提,推出更新的结论,如是往复。孟子首先从“不违农时”“数罟不入洿池”“斧斤以时入山林”推出“谷不可胜食”“鱼鳖不可胜食”“材木不可胜用”的结论。

36.梁惠王以赈灾救民为例,申说自己治国已尽心,从两方面描述救灾的具体措施,其自矜自满之情溢于言表。

【解析】

【详解】

本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。解答此类题目的方法如下:语境分析法、关键词分析法、句子特色分析法、句间关系分析法。首先回归文本找到设题的句子,然后结合前后的语境理解意思。考查理解词语及语句含义,品味语言表达艺术。“河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然”,黄河以北遭遇荒年,就把那里的百姓迁移到黄河以东,把黄河以东的粮食运到黄河以北;黄河以东遭遇荒年也是这样。最大限度地采取一切可以采取的措施杜绝或减少自然等灾害的发生,从根本解决问题。从两方面描述救灾的具体措施,其自矜自满之情溢于言表。梁惠王自己也许确实是尽心于赈灾救民,但这实际上是头痛医头脚痛医脚的办法而已。

37.春秋后期,诸侯间战乱频仍,统治者横征暴敛,导致人口锐减,兵员和劳动力极度匮乏。为达富国强兵、开疆拓土、问鼎天下的目的,各诸侯千方百计争夺、吸引和控制人口,以增加兵员和劳动力。当时许多思想家都积极主张增加人口,如《墨子》《管子》《商君书》就包含着丰富的人口思想。其中《管子 重令》认为“地大国富,人众兵强,此霸王之本也”,把“国富”与“人众”并列为称霸天下的根本;《管子 入国》提出“九惠之教”(“老老”“慈幼”“恤孤”“养疾”“合独”“问疾”“通穷”“振困”“接绝”),全面鼓励增加人口;《管子 权修》更提出“一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人”来强调培养人才,提高人口质量的重要性。可以说,增加人口,是时代前进的需要和新的生产力发展的必然要求。基于人口的决定性作用,梁惠王理所当然会为“邻国之民不加少,寡人之民不加多”忧心忡忡。此外,人口增多亦是国家稳定、国君贤德的显著标志,因而古代几乎所有的国君都将此作为孜孜以求的奋斗目标,梁惠王也不例外。

【解析】

【详解】

本题主要考查文本内容理解与分析的能力。解答此类试题,需要审清题干要求,如本题“梁惠王为何对‘民不加多’深感忧虑”,需要结合文章的创作背景及文本内容理解分析。如本题可以结合战国时期社会特征分析,战国时代,各诸侯国的统治者,对外争城夺地,相互攻伐,“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”;对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产力。这就造成了兵员缺乏、劳力不足。争夺人力,成为各诸侯国统治者的当务之急。梁惠王提出“民不加多”的疑问之前,自诩“寡人之于国也,尽心焉耳矣”,然后以赈灾救民为例,申说自己治国胜于“邻国之政”,“河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然”。从两方面描述救灾的具体措施。人口增多亦是国家稳定、国君贤德的显著标志。

38.此句言简意赅,一是照应开头,回答梁惠王提出的“民不加多”的问题;二是总结上文,指出统治者施政无果不应归罪于年成,而要反省自己,革除虐政,施仁政,行王道,使百姓住有房,耕有田,吃饱穿暖,接受教育,懂得礼仪。如此,人民才能归顺。

【解析】

【详解】

本题考查分析文学作品语句作用的能力。解答此类题目,需要理解语句意思,联系上下文内容分析结构上的作用。“王无罪岁,斯天下之民至焉”,王不要怪罪于年成,那么,天下的百姓(指别的诸侯国的人)都会前来归顺了。”言简意赅,照应开头,总结上文。不归罪于年岁,而是要反省自己,革除虐政,施仁政,行王道,使百姓住有房,耕有田,吃饱穿暖用足,接受教育,懂得礼义,才能使他们归服。“斯天下之民至焉”回答了开篇梁惠王提出的“民不加多”的疑问。

39. sù yè cù gǔ wū biē bó tún zhì xiáng tì piǎo

【解析】

【详解】

本题考查识记现代汉语普通话常用字的字音的能力。此类试题解答时,字音重点考核多音字、形声字、形似字、音近字、方言、生僻字等,多音字注意据义定音,要找规律,结合词义、词性、运用场合等记忆。“粟”,sù,谷子。去壳后叫小米。注意和“栗”的区别。“数罟”,数(cù):密;罟(gǔ):网。“洿”,(wū):深。鳖(biē):甲鱼或团鱼。彘(zhì):猪等。