第8课《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》课件(共49张ppt)

文档属性

| 名称 | 第8课《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》课件(共49张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-25 11:25:19 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

走近圆明园

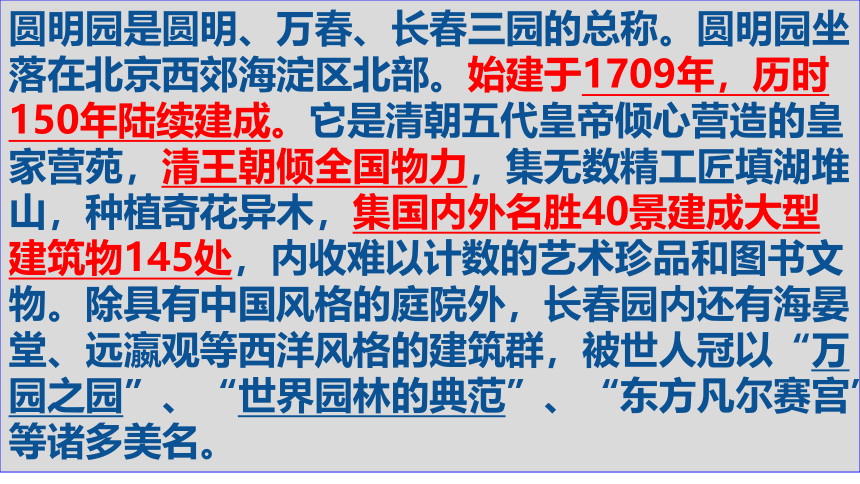

圆明园是圆明、万春、长春三园的总称。圆明园坐落在北京西郊海淀区北部。始建于1709年,历时150年陆续建成。它是清朝五代皇帝倾心营造的皇家营苑,清王朝倾全国物力,集无数精工匠填湖堆山,种植奇花异木,集国内外名胜40景建成大型建筑物145处,内收难以计数的艺术珍品和图书文物。除具有中国风格的庭院外,长春园内还有海晏堂、远瀛观等西洋风格的建筑群,被世人冠以“万园之园”、“世界园林的典范”、“东方凡尔赛宫”等诸多美名。

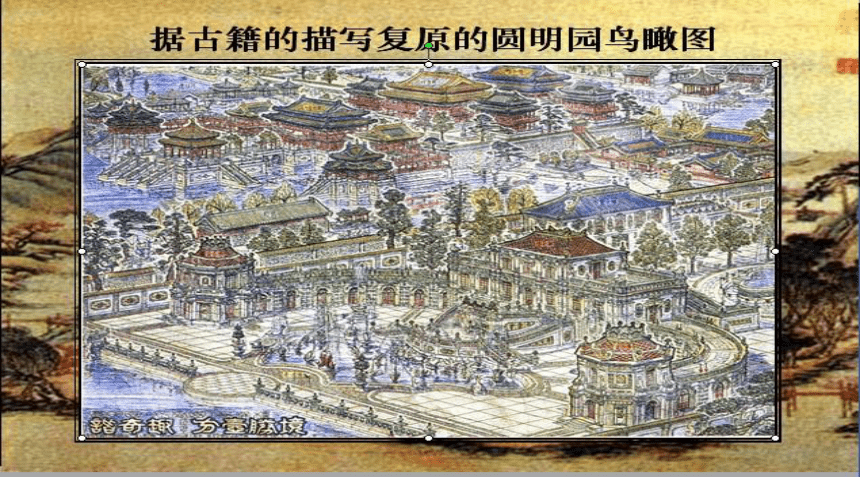

圆明园复原鸟瞰图

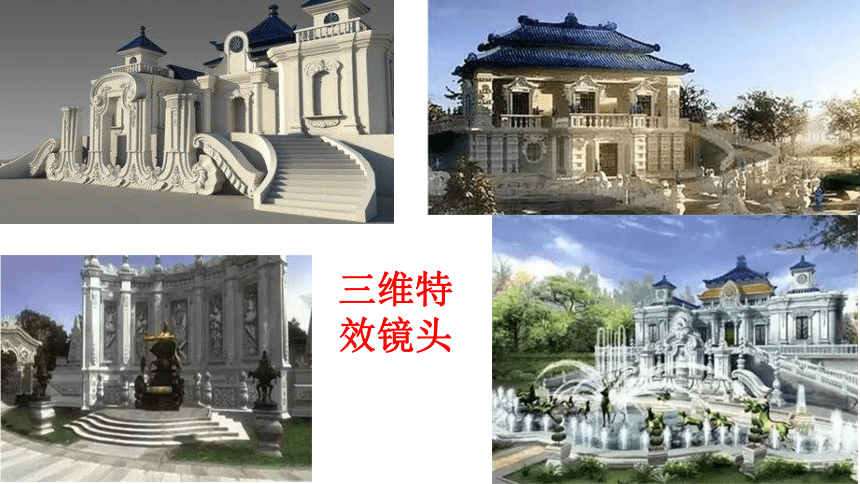

三维特效镜头

圆明园复原图

圆明园复原图

曾经仙境似的圆明园

浩然亭之秋

渔舟唱晚

黄昏五孔桥

会心桥之晨

圆明园还是一座珍宝馆,里面藏有名人字画、秘府典籍、钟鼎宝器、金银珠宝和稀世文物,集中了古代文化的精华。

12生肖,代表一天的12个时辰,每日按时依次喷水,至正午时12生肖同时喷泉。

遗憾的是,这一世界园林艺术的伟大杰作,分别于1860年、1900年两次遭英法联军、八国联军的劫掠和焚烧,使一代名园化为废墟。

英法联军之役,又称第二次鸦片战争,是1856~1860年英法联合发动的侵华战争。清咸丰六年(1856年)英国借口亚罗号事件,进犯广州,挑起这场战争。次年英法组成联军,12月攻陷广州。1858年5月英法舰队在俄美支持下攻陷大沽炮台,逼近天津。6月分别与俄、美、英、法四国代表签订《天津条约》,11月又在上海签订中英、中法、中美通商章程。沙俄趁机于5月间用武力迫签《中俄瑷珲条约》,割去中国黑龙江以北,外兴安岭以南大片领土。1859年英、法、美借口换约又派军舰北上,6月突攻大沽炮台。清军奋勇抗击,重创英法舰队。1860年英法再组联军,扩大战争。8月英法联军2.5万人由北塘登陆,攻陷大沽,进占天津,9月在通州八里桥击败清军后,直攻北京。10月英法联军控制北京,焚掠圆明园。

1860英法联军攻入北京,大肆掳掠后,火烧圆明园,一连三日,火光烛天。

“委弃道途”的部分物件即达1197件,这充其量只不过是园内物件的千分之一二。

《泰晤士报》:“被劫掠和被破坏的财产,总值超过600万镑”。

断壁残垣皆付与苍烟笼罩

多少兴亡玄秘事

尽藏深宫不言中

八国联军的炮火

轰开了万园之园

一双双数不清肮脏的手

伸向了圆明园

把秦砖汉瓦一齐搬进了船舱

而后火舌爬满了圆明园的名字

爬满了一个民族的耻辱的记忆

31

就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

法国 雨果

他是一位正直的作家。

他没有狭隘的民族主义情绪。

他爱憎分明、正直、公正、无私、勇敢、胸怀博大、侠骨铮铮。

他代表了人类的良知。

维克多·雨果(1802~1885),法国浪漫主义文学的重要代表。一生倡导人道主义、反对暴力、以爱制“恶”。

代表作:《巴黎圣母院》、《悲惨世界》、《九三年》等长篇小说。

认准字音

赃zānɡ物 箱箧qiè

制裁cái 给予jǐ

恍若huǎnɡ 琉璃liú lí

珐琅fà lánɡ 眼花缭liáo乱

瞥piē见 劫jié掠

缀zhuì满 绸chóu缎

惊骇hài 晨曦xī

从标题中,你能获得哪些信息?

本文的体裁是书信

写信人:雨果

收信人:巴特勒上尉

沟通的话题是对英法联军远征中国的看法。

公开信标题形式

第一部分(1)巴特勒上尉征求雨果意见。

第二部分(2—4)圆明园在世界文明史上地位。

第三部分(5—9)英法联军的劫掠行径。

第四部分(10)照应开头,尖锐的嘲讽。

1.快速默读课文,探究文章可分为几部分,分别写了什么内容。

作者用哪些词语称呼、评价圆明园的?

世界奇迹、规模巨大的典范、一座言语无法形容的建筑、恍若月宫的建筑、某种令人眼花缭乱的洞府、令人惊骇而不知名的杰作、亚洲文明的剪影。

细读感悟

精读课文

1.文中的“两个强盗”指谁?这样说的作用是什么?

课文分析与理解

英国和法国,这样说揭示了英法联军的强盗本质,使世人看清其掠夺者的丑陋面目。

2.文中的两个强盗都作了哪些事情?请你概括举出。

两个强盗进入圆明园,一个强盗洗劫,一个强盗放火。对圆明园进行了大规模的劫掠,赃物由两个胜利者均分。最后,两个胜利者,一个塞满了腰包,另一个装满了箱箧。

3.对两个强盗的所作所为,作者持什么态度?

作者毫不客气的指出英法联军的行为是强盗行径,对其提出强烈的抗议,指出他们终将受到历史制裁。

4.怎样理解作者说的 “我们欧洲人是文明人,中国人在我们眼中是野蛮人。这就是文明对野蛮所干的事情。”

按照常理,文明人应该有文明的样子,但是自称文明人的英法两国却对中国进行了最不文明的行为-----侵略,对圆明园这个人类文明的典范进行了最不文明的行径----劫掠和焚毁,这里作者用辛辣讽刺的语言深刻揭露了侵略者强盗罪行的实质,表达了作者的强烈谴责和无比激愤之情。

统治者所犯下的罪行不是被统治者的过错(因为统治者只是极少一部分,不能代表所有的人民)。作为人类文明的创造者——人民永远不会做出像英法两国政府那样的强盗行径。统治者才是真正的强盗,人民无罪。

5.你怎样理解“治人者的罪行不是治于人者的过错;政府有时会是强盗,而人民永远也不会是强盗。”这句话的含义?

作者在揭示联军劫掠行径部分

并未直接用强烈谴责英法联军的语言,但是却达到了强烈谴责的效果,你认为达到该效果的原因是什么?

42

从前对巴特农神庙怎么干,现在对圆明园也怎么干,只是更彻底,更漂亮,以至于荡然无存。……丰功伟绩!收获巨大!两个胜利者,一个塞满了腰包,这是看得见的,另一个装满了箱箧。他们手挽手,笑嘻嘻地回到了欧洲。……我们欧洲人是文明人,中国人在我们眼中是野蛮人。这就是文明对野蛮所干的事情。

【反语】又称“倒反”“反说”“反辞”等,即通常所说的“说反话”,运用跟本意相反的词语来表达此意,却含有否定、讽刺以及嘲弄的意思,是一种带有强烈感彩的修辞手法。

多用在揭露,批判,讽刺等方面。

运用了一系列的反语来形容强盗心理,如“漂亮”、“丰功伟绩”、“收获巨大”、“文明”、“野蛮”、“全部赞誉”等词语,具有极其辛辣和尖锐的嘲讽意味。作者用反语活画出了强盗的丑态,讽刺了侵略者的卑劣行径,彻底揭穿了他们强盗的面目。

1.雨果是法国人,但对法国的“胜利”没有喜悦,没有赞美,而是站在正义和良知的主场上揭露和批判了这次“胜利”。他这样是否不够“爱国”?对此,谈谈你的看法。

思考探究

清醒的头脑

正直的良知

公正的立场

作者并非不爱国。

其一,作者敢于对政府的错误进行批判,是为国家的长远计,也是爱国的体现。

其二,作者的爱国主义并不只站在狭隘的民族观上,而是站在人类文化历史角度上看待劫掠圆明园问题,是人道主义的体现,与爱国主义并不相悖。

2.由上述分析,我们可以看出雨果是一个怎样的人?

作者是一个具有清醒的头脑,正直的良知,有公正立场的人道主义者。

主题思想

在本文中,作家雨果愤怒地谴责了英法联军远征中国的强盗行经和毁灭世界奇迹圆明园的罪行,高度赞扬了圆明园的文化艺术价值,同时也表达了自己对遭受空前劫难的中国人民的深切同情。

如果,

历史的悲剧从未上演,

圆明园呈现给世人的将是怎样的——惊艳

走近圆明园

圆明园是圆明、万春、长春三园的总称。圆明园坐落在北京西郊海淀区北部。始建于1709年,历时150年陆续建成。它是清朝五代皇帝倾心营造的皇家营苑,清王朝倾全国物力,集无数精工匠填湖堆山,种植奇花异木,集国内外名胜40景建成大型建筑物145处,内收难以计数的艺术珍品和图书文物。除具有中国风格的庭院外,长春园内还有海晏堂、远瀛观等西洋风格的建筑群,被世人冠以“万园之园”、“世界园林的典范”、“东方凡尔赛宫”等诸多美名。

圆明园复原鸟瞰图

三维特效镜头

圆明园复原图

圆明园复原图

曾经仙境似的圆明园

浩然亭之秋

渔舟唱晚

黄昏五孔桥

会心桥之晨

圆明园还是一座珍宝馆,里面藏有名人字画、秘府典籍、钟鼎宝器、金银珠宝和稀世文物,集中了古代文化的精华。

12生肖,代表一天的12个时辰,每日按时依次喷水,至正午时12生肖同时喷泉。

遗憾的是,这一世界园林艺术的伟大杰作,分别于1860年、1900年两次遭英法联军、八国联军的劫掠和焚烧,使一代名园化为废墟。

英法联军之役,又称第二次鸦片战争,是1856~1860年英法联合发动的侵华战争。清咸丰六年(1856年)英国借口亚罗号事件,进犯广州,挑起这场战争。次年英法组成联军,12月攻陷广州。1858年5月英法舰队在俄美支持下攻陷大沽炮台,逼近天津。6月分别与俄、美、英、法四国代表签订《天津条约》,11月又在上海签订中英、中法、中美通商章程。沙俄趁机于5月间用武力迫签《中俄瑷珲条约》,割去中国黑龙江以北,外兴安岭以南大片领土。1859年英、法、美借口换约又派军舰北上,6月突攻大沽炮台。清军奋勇抗击,重创英法舰队。1860年英法再组联军,扩大战争。8月英法联军2.5万人由北塘登陆,攻陷大沽,进占天津,9月在通州八里桥击败清军后,直攻北京。10月英法联军控制北京,焚掠圆明园。

1860英法联军攻入北京,大肆掳掠后,火烧圆明园,一连三日,火光烛天。

“委弃道途”的部分物件即达1197件,这充其量只不过是园内物件的千分之一二。

《泰晤士报》:“被劫掠和被破坏的财产,总值超过600万镑”。

断壁残垣皆付与苍烟笼罩

多少兴亡玄秘事

尽藏深宫不言中

八国联军的炮火

轰开了万园之园

一双双数不清肮脏的手

伸向了圆明园

把秦砖汉瓦一齐搬进了船舱

而后火舌爬满了圆明园的名字

爬满了一个民族的耻辱的记忆

31

就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

法国 雨果

他是一位正直的作家。

他没有狭隘的民族主义情绪。

他爱憎分明、正直、公正、无私、勇敢、胸怀博大、侠骨铮铮。

他代表了人类的良知。

维克多·雨果(1802~1885),法国浪漫主义文学的重要代表。一生倡导人道主义、反对暴力、以爱制“恶”。

代表作:《巴黎圣母院》、《悲惨世界》、《九三年》等长篇小说。

认准字音

赃zānɡ物 箱箧qiè

制裁cái 给予jǐ

恍若huǎnɡ 琉璃liú lí

珐琅fà lánɡ 眼花缭liáo乱

瞥piē见 劫jié掠

缀zhuì满 绸chóu缎

惊骇hài 晨曦xī

从标题中,你能获得哪些信息?

本文的体裁是书信

写信人:雨果

收信人:巴特勒上尉

沟通的话题是对英法联军远征中国的看法。

公开信标题形式

第一部分(1)巴特勒上尉征求雨果意见。

第二部分(2—4)圆明园在世界文明史上地位。

第三部分(5—9)英法联军的劫掠行径。

第四部分(10)照应开头,尖锐的嘲讽。

1.快速默读课文,探究文章可分为几部分,分别写了什么内容。

作者用哪些词语称呼、评价圆明园的?

世界奇迹、规模巨大的典范、一座言语无法形容的建筑、恍若月宫的建筑、某种令人眼花缭乱的洞府、令人惊骇而不知名的杰作、亚洲文明的剪影。

细读感悟

精读课文

1.文中的“两个强盗”指谁?这样说的作用是什么?

课文分析与理解

英国和法国,这样说揭示了英法联军的强盗本质,使世人看清其掠夺者的丑陋面目。

2.文中的两个强盗都作了哪些事情?请你概括举出。

两个强盗进入圆明园,一个强盗洗劫,一个强盗放火。对圆明园进行了大规模的劫掠,赃物由两个胜利者均分。最后,两个胜利者,一个塞满了腰包,另一个装满了箱箧。

3.对两个强盗的所作所为,作者持什么态度?

作者毫不客气的指出英法联军的行为是强盗行径,对其提出强烈的抗议,指出他们终将受到历史制裁。

4.怎样理解作者说的 “我们欧洲人是文明人,中国人在我们眼中是野蛮人。这就是文明对野蛮所干的事情。”

按照常理,文明人应该有文明的样子,但是自称文明人的英法两国却对中国进行了最不文明的行为-----侵略,对圆明园这个人类文明的典范进行了最不文明的行径----劫掠和焚毁,这里作者用辛辣讽刺的语言深刻揭露了侵略者强盗罪行的实质,表达了作者的强烈谴责和无比激愤之情。

统治者所犯下的罪行不是被统治者的过错(因为统治者只是极少一部分,不能代表所有的人民)。作为人类文明的创造者——人民永远不会做出像英法两国政府那样的强盗行径。统治者才是真正的强盗,人民无罪。

5.你怎样理解“治人者的罪行不是治于人者的过错;政府有时会是强盗,而人民永远也不会是强盗。”这句话的含义?

作者在揭示联军劫掠行径部分

并未直接用强烈谴责英法联军的语言,但是却达到了强烈谴责的效果,你认为达到该效果的原因是什么?

42

从前对巴特农神庙怎么干,现在对圆明园也怎么干,只是更彻底,更漂亮,以至于荡然无存。……丰功伟绩!收获巨大!两个胜利者,一个塞满了腰包,这是看得见的,另一个装满了箱箧。他们手挽手,笑嘻嘻地回到了欧洲。……我们欧洲人是文明人,中国人在我们眼中是野蛮人。这就是文明对野蛮所干的事情。

【反语】又称“倒反”“反说”“反辞”等,即通常所说的“说反话”,运用跟本意相反的词语来表达此意,却含有否定、讽刺以及嘲弄的意思,是一种带有强烈感彩的修辞手法。

多用在揭露,批判,讽刺等方面。

运用了一系列的反语来形容强盗心理,如“漂亮”、“丰功伟绩”、“收获巨大”、“文明”、“野蛮”、“全部赞誉”等词语,具有极其辛辣和尖锐的嘲讽意味。作者用反语活画出了强盗的丑态,讽刺了侵略者的卑劣行径,彻底揭穿了他们强盗的面目。

1.雨果是法国人,但对法国的“胜利”没有喜悦,没有赞美,而是站在正义和良知的主场上揭露和批判了这次“胜利”。他这样是否不够“爱国”?对此,谈谈你的看法。

思考探究

清醒的头脑

正直的良知

公正的立场

作者并非不爱国。

其一,作者敢于对政府的错误进行批判,是为国家的长远计,也是爱国的体现。

其二,作者的爱国主义并不只站在狭隘的民族观上,而是站在人类文化历史角度上看待劫掠圆明园问题,是人道主义的体现,与爱国主义并不相悖。

2.由上述分析,我们可以看出雨果是一个怎样的人?

作者是一个具有清醒的头脑,正直的良知,有公正立场的人道主义者。

主题思想

在本文中,作家雨果愤怒地谴责了英法联军远征中国的强盗行经和毁灭世界奇迹圆明园的罪行,高度赞扬了圆明园的文化艺术价值,同时也表达了自己对遭受空前劫难的中国人民的深切同情。

如果,

历史的悲剧从未上演,

圆明园呈现给世人的将是怎样的——惊艳

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)