【核心素养目标】第2课 周总理,你在哪里 第2课时 教案

文档属性

| 名称 | 【核心素养目标】第2课 周总理,你在哪里 第2课时 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-25 19:16:22 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第2课 周总理,你在哪里 第2课时 教学设计

【教学目标与核心素养】

教学目标:

1.理清结构线索,品味诗歌精练的语言,学习诗歌巧妙、新颖的构思。

2.领会拟人、反复修辞手法的作用。

3.理解周总理为人民鞠躬尽瘁的精神品质,激发爱国激情和时代责任感。

核心素养:

文化自信:理解周总理为人民鞠躬尽瘁的精神品质,体会诗歌所表达的对周总理深切怀念的感情。了解周总理的生平事迹,引导学生立志做一个爱祖国、爱人民的青少年。

语言运用:理解“高山”“大地”“森林”“大海”的形象意义以及拟人和反复的修辞手法在诗中的表达效果。能在具体语言情境中有效运用。

思维能力:根据诗歌联想十里长街送总理的动人场面,思考为什么周总理被人民爱戴,更深层次的理解诗歌所表达的感情。

审美创造:体会诗歌的语言魅力,提升感受美、发现美和运用语言文字表现美、创造美的能力。

【课时安排】2课时

【教学过程】

第2课时

【导入新课】

周总理一生的四个关键词(教师引导学生讲解小标题下的事迹)

求学:为中华之崛起而读书

学生时代的周恩来,正是风华正茂,意气风发,十二三岁时即有“为中华之崛起而读书”的伟大抱负。他不仅学习好,还处处与人为善,温和诚实,从不骄傲自大,从不盛气凌人。对待同学和友人,总是肝胆相照,真诚相待。南开校长张伯苓称赞他说:周恩来是南开最好的学生。

革命:美满的现实需要我们大家共同去创造

1919年3月,21岁的周恩来为了中国的反帝反封建大业,毅然决定放弃在日本求学的机会,归国加入革命。回国后不久,五四运动即爆发,周恩来积极投身其中……

公仆:我们国家的干部是人民的公仆,应该和群众同甘苦,共命运

周恩来是这样说的,更是这样做的。他的一生,为了党和人民的伟大事业,鞠躬尽瘁,死而后已,公而忘私,公而无私,他始终把人民放在心里。

外交:敢于向一切国家的长处学习

周恩来一生会见外宾逾千人,一生全方位、多层次地结交了无数“畏友”“诤友”,成为人们心中最受尊敬和最受信任的共产党人中的一员。

【课文精讲】

周总理,我们的好总理,

你在哪里啊,你在哪里?

你可知道,我们想念你,

——你的人民想念你!

诗歌第一节运用了什么修辞手法?有什么表达效果?

运用了呼告和反复的修辞手法,直抒胸臆,抒发了人民对总理无比强烈的思念之情。

小知识

呼告

呼告是在行文中直呼文中的人或物的一种修辞手法。也就是对不在眼前的人或物直接呼唤,直接对话。一般分为呼人、呼物两种形式。运用呼告,可以抒发强烈的思想感情,增强感染力,并引起读者强烈的感情共鸣。

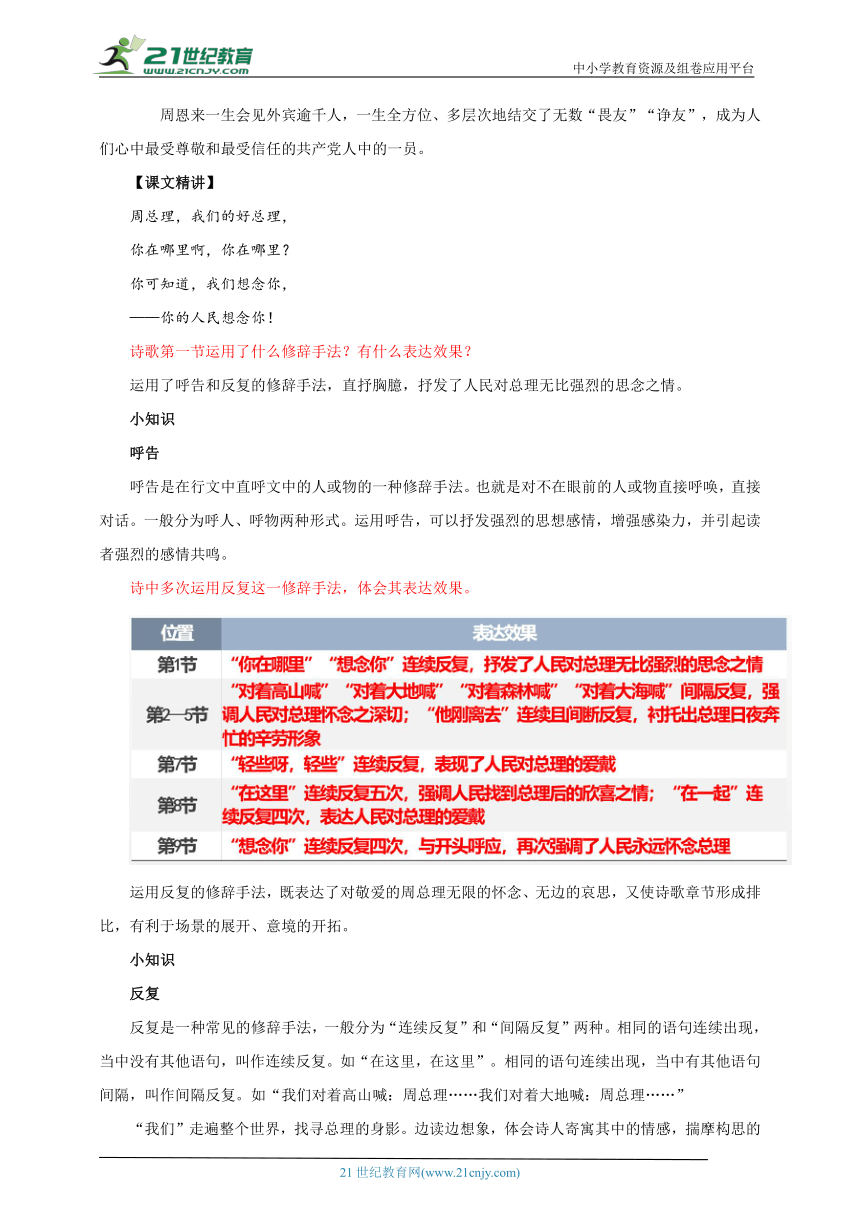

诗中多次运用反复这一修辞手法,体会其表达效果。

运用反复的修辞手法,既表达了对敬爱的周总理无限的怀念、无边的哀思,又使诗歌章节形成排比,有利于场景的展开、意境的开拓。

小知识

反复

反复是一种常见的修辞手法,一般分为“连续反复”和“间隔反复”两种。相同的语句连续出现,当中没有其他语句,叫作连续反复。如“在这里,在这里”。相同的语句连续出现,当中有其他语句间隔,叫作间隔反复。如“我们对着高山喊:周总理……我们对着大地喊:周总理……”

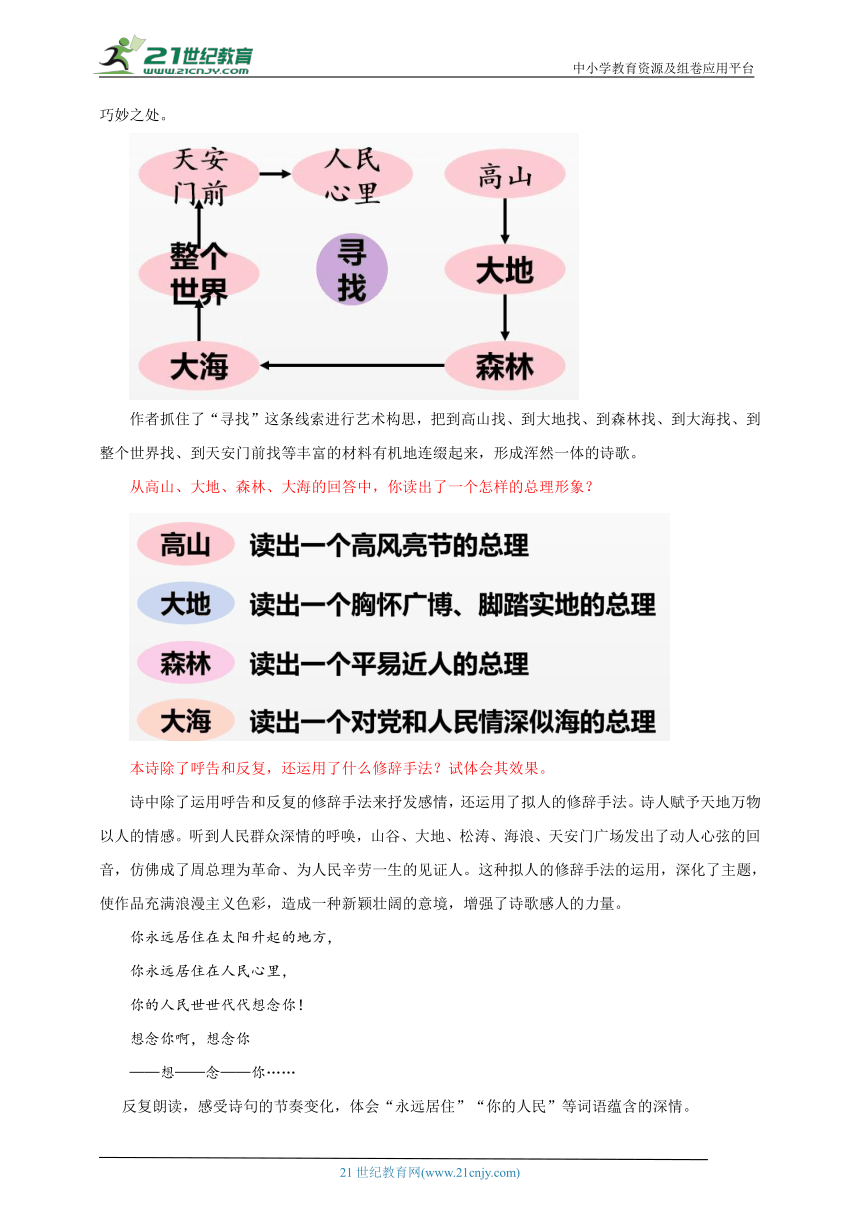

“我们”走遍整个世界,找寻总理的身影。边读边想象,体会诗人寄寓其中的情感,揣摩构思的巧妙之处。

作者抓住了“寻找”这条线索进行艺术构思,把到高山找、到大地找、到森林找、到大海找、到整个世界找、到天安门前找等丰富的材料有机地连缀起来,形成浑然一体的诗歌。

从高山、大地、森林、大海的回答中,你读出了一个怎样的总理形象?

本诗除了呼告和反复,还运用了什么修辞手法?试体会其效果。

诗中除了运用呼告和反复的修辞手法来抒发感情,还运用了拟人的修辞手法。诗人赋予天地万物以人的情感。听到人民群众深情的呼唤,山谷、大地、松涛、海浪、天安门广场发出了动人心弦的回音,仿佛成了周总理为革命、为人民辛劳一生的见证人。这种拟人的修辞手法的运用,深化了主题,使作品充满浪漫主义色彩,造成一种新颖壮阔的意境,增强了诗歌感人的力量。

你永远居住在太阳升起的地方,

你永远居住在人民心里,

你的人民世世代代想念你!

想念你啊,想念你

——想——念——你……

反复朗读,感受诗句的节奏变化,体会“永远居住”“你的人民”等词语蕴含的深情。

“永远居住”强调总理的精神永垂不朽,“你的人民”强调总理与人民不可分割的紧密联系,蕴含了人民对总理的无限怀念、无比崇敬之情。

诗歌中多次用到破折号,这些破折号都有何作用?

①“——你的人民想念你”(表示解释说明);

②“周——总——理——”(表示声音的延长);

③“——在这里,在这里”(表示回音,朗读时声音应逐渐减弱)。

【深入探究】

1.诗中描绘了哪几幅周总理感人的画面?请简要概括。(小组合作探究,可以布置课后作业,根据画面制作手抄报)

画面一:周总理革命长征不停息的画面。

画面二:周总理和农民辛勤劳动的画面。

画面三:周总理和伐木工人亲切交谈的画面。

画面四:周总理给海防战士披大衣的画面。

画面五:周总理足迹踏遍大地的画面。

画面六:周总理日理万机的画面。

2.两个“永远居住”有什么作用?

突出总理的精神永垂不朽。

3.为什么要写“太阳升起的地方”

总理的形象与日月同辉,给人民带来光明和温暖。

【结构梳理】

【总结】

这首抒情诗运用呼告、反复、拟人等修辞手法,再现了周总理的光辉形象,写出了山河与人民共同缅怀总理的丰功伟绩的情景,抒发了对周总理无限怀念、无比崇敬的思想感情。

【课后练习】

1.诗歌中“他刚离去,他刚离去”多次重复的作用是( )

A.表明周总理生前工作时没有一刻停息。

B.表明周总理工作间隙已经离开了。

C.加强语气,反映人民想念总理太迫切,四处寻找总理的足迹。

D.加强了语气的亲切感,巧妙暗示周总理“虽死犹生”,寄寓了人民的无限哀思。

D 本题考查理解内容。结合上文的追寻,这里再写“他刚离去,他刚离去”,目的是暗示周总理“虽死犹生”,以此寄寓哀思。

2.下列对课文理解和分析有误的一项是 ( )

A.《周总理,你在哪里》是一首现代抒情诗,是现当代女作家柯岩为纪念周总理逝世一周年而创作的。

B.诗歌运用了拟人、排比、反复、对偶等修辞手法,起到了渲染气氛、强化感情进而增强了表达效果的作用。

C.“你永远和我们在一起”这句诗表达了亿万人民热爱周总理的深挚感情。

D.“想念”是全诗的感情基调。

B 本题考查理解分析能力。B项中“诗歌运用了拟人、排比、反复、对偶等修辞手法”错误,本诗没有运用对偶的修辞手法。

3.经典诗作赏读。

一月的哀思(节选)

李 瑛

报纸,披着黑纱,/电波,浸着泪滴;/每盏灯,都象红肿的眼睛,/每颗心,都在哀悼伟大的战士:/回来吧,总理,/我们敬爱的周总理!/人民,怎能没有你!/革命,怎能没有你!/且忍住裂心的剧痛,/一任那泪眼迷离。

词作赏析:节选部分为《一月的哀思》的序诗,写出诗人突然听到周恩来总理逝世的噩耗后极度震惊、悲恸的沉重心情。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第2课 周总理,你在哪里 第2课时 教学设计

【教学目标与核心素养】

教学目标:

1.理清结构线索,品味诗歌精练的语言,学习诗歌巧妙、新颖的构思。

2.领会拟人、反复修辞手法的作用。

3.理解周总理为人民鞠躬尽瘁的精神品质,激发爱国激情和时代责任感。

核心素养:

文化自信:理解周总理为人民鞠躬尽瘁的精神品质,体会诗歌所表达的对周总理深切怀念的感情。了解周总理的生平事迹,引导学生立志做一个爱祖国、爱人民的青少年。

语言运用:理解“高山”“大地”“森林”“大海”的形象意义以及拟人和反复的修辞手法在诗中的表达效果。能在具体语言情境中有效运用。

思维能力:根据诗歌联想十里长街送总理的动人场面,思考为什么周总理被人民爱戴,更深层次的理解诗歌所表达的感情。

审美创造:体会诗歌的语言魅力,提升感受美、发现美和运用语言文字表现美、创造美的能力。

【课时安排】2课时

【教学过程】

第2课时

【导入新课】

周总理一生的四个关键词(教师引导学生讲解小标题下的事迹)

求学:为中华之崛起而读书

学生时代的周恩来,正是风华正茂,意气风发,十二三岁时即有“为中华之崛起而读书”的伟大抱负。他不仅学习好,还处处与人为善,温和诚实,从不骄傲自大,从不盛气凌人。对待同学和友人,总是肝胆相照,真诚相待。南开校长张伯苓称赞他说:周恩来是南开最好的学生。

革命:美满的现实需要我们大家共同去创造

1919年3月,21岁的周恩来为了中国的反帝反封建大业,毅然决定放弃在日本求学的机会,归国加入革命。回国后不久,五四运动即爆发,周恩来积极投身其中……

公仆:我们国家的干部是人民的公仆,应该和群众同甘苦,共命运

周恩来是这样说的,更是这样做的。他的一生,为了党和人民的伟大事业,鞠躬尽瘁,死而后已,公而忘私,公而无私,他始终把人民放在心里。

外交:敢于向一切国家的长处学习

周恩来一生会见外宾逾千人,一生全方位、多层次地结交了无数“畏友”“诤友”,成为人们心中最受尊敬和最受信任的共产党人中的一员。

【课文精讲】

周总理,我们的好总理,

你在哪里啊,你在哪里?

你可知道,我们想念你,

——你的人民想念你!

诗歌第一节运用了什么修辞手法?有什么表达效果?

运用了呼告和反复的修辞手法,直抒胸臆,抒发了人民对总理无比强烈的思念之情。

小知识

呼告

呼告是在行文中直呼文中的人或物的一种修辞手法。也就是对不在眼前的人或物直接呼唤,直接对话。一般分为呼人、呼物两种形式。运用呼告,可以抒发强烈的思想感情,增强感染力,并引起读者强烈的感情共鸣。

诗中多次运用反复这一修辞手法,体会其表达效果。

运用反复的修辞手法,既表达了对敬爱的周总理无限的怀念、无边的哀思,又使诗歌章节形成排比,有利于场景的展开、意境的开拓。

小知识

反复

反复是一种常见的修辞手法,一般分为“连续反复”和“间隔反复”两种。相同的语句连续出现,当中没有其他语句,叫作连续反复。如“在这里,在这里”。相同的语句连续出现,当中有其他语句间隔,叫作间隔反复。如“我们对着高山喊:周总理……我们对着大地喊:周总理……”

“我们”走遍整个世界,找寻总理的身影。边读边想象,体会诗人寄寓其中的情感,揣摩构思的巧妙之处。

作者抓住了“寻找”这条线索进行艺术构思,把到高山找、到大地找、到森林找、到大海找、到整个世界找、到天安门前找等丰富的材料有机地连缀起来,形成浑然一体的诗歌。

从高山、大地、森林、大海的回答中,你读出了一个怎样的总理形象?

本诗除了呼告和反复,还运用了什么修辞手法?试体会其效果。

诗中除了运用呼告和反复的修辞手法来抒发感情,还运用了拟人的修辞手法。诗人赋予天地万物以人的情感。听到人民群众深情的呼唤,山谷、大地、松涛、海浪、天安门广场发出了动人心弦的回音,仿佛成了周总理为革命、为人民辛劳一生的见证人。这种拟人的修辞手法的运用,深化了主题,使作品充满浪漫主义色彩,造成一种新颖壮阔的意境,增强了诗歌感人的力量。

你永远居住在太阳升起的地方,

你永远居住在人民心里,

你的人民世世代代想念你!

想念你啊,想念你

——想——念——你……

反复朗读,感受诗句的节奏变化,体会“永远居住”“你的人民”等词语蕴含的深情。

“永远居住”强调总理的精神永垂不朽,“你的人民”强调总理与人民不可分割的紧密联系,蕴含了人民对总理的无限怀念、无比崇敬之情。

诗歌中多次用到破折号,这些破折号都有何作用?

①“——你的人民想念你”(表示解释说明);

②“周——总——理——”(表示声音的延长);

③“——在这里,在这里”(表示回音,朗读时声音应逐渐减弱)。

【深入探究】

1.诗中描绘了哪几幅周总理感人的画面?请简要概括。(小组合作探究,可以布置课后作业,根据画面制作手抄报)

画面一:周总理革命长征不停息的画面。

画面二:周总理和农民辛勤劳动的画面。

画面三:周总理和伐木工人亲切交谈的画面。

画面四:周总理给海防战士披大衣的画面。

画面五:周总理足迹踏遍大地的画面。

画面六:周总理日理万机的画面。

2.两个“永远居住”有什么作用?

突出总理的精神永垂不朽。

3.为什么要写“太阳升起的地方”

总理的形象与日月同辉,给人民带来光明和温暖。

【结构梳理】

【总结】

这首抒情诗运用呼告、反复、拟人等修辞手法,再现了周总理的光辉形象,写出了山河与人民共同缅怀总理的丰功伟绩的情景,抒发了对周总理无限怀念、无比崇敬的思想感情。

【课后练习】

1.诗歌中“他刚离去,他刚离去”多次重复的作用是( )

A.表明周总理生前工作时没有一刻停息。

B.表明周总理工作间隙已经离开了。

C.加强语气,反映人民想念总理太迫切,四处寻找总理的足迹。

D.加强了语气的亲切感,巧妙暗示周总理“虽死犹生”,寄寓了人民的无限哀思。

D 本题考查理解内容。结合上文的追寻,这里再写“他刚离去,他刚离去”,目的是暗示周总理“虽死犹生”,以此寄寓哀思。

2.下列对课文理解和分析有误的一项是 ( )

A.《周总理,你在哪里》是一首现代抒情诗,是现当代女作家柯岩为纪念周总理逝世一周年而创作的。

B.诗歌运用了拟人、排比、反复、对偶等修辞手法,起到了渲染气氛、强化感情进而增强了表达效果的作用。

C.“你永远和我们在一起”这句诗表达了亿万人民热爱周总理的深挚感情。

D.“想念”是全诗的感情基调。

B 本题考查理解分析能力。B项中“诗歌运用了拟人、排比、反复、对偶等修辞手法”错误,本诗没有运用对偶的修辞手法。

3.经典诗作赏读。

一月的哀思(节选)

李 瑛

报纸,披着黑纱,/电波,浸着泪滴;/每盏灯,都象红肿的眼睛,/每颗心,都在哀悼伟大的战士:/回来吧,总理,/我们敬爱的周总理!/人民,怎能没有你!/革命,怎能没有你!/且忍住裂心的剧痛,/一任那泪眼迷离。

词作赏析:节选部分为《一月的哀思》的序诗,写出诗人突然听到周恩来总理逝世的噩耗后极度震惊、悲恸的沉重心情。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)