第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 课件(14张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 课件(14张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-26 09:46:37 | ||

图片预览

文档简介

(共14张PPT)

国家公务员制度正式形成

1898年

科举变化

科举

废除

学堂选官

留学生选官

文官考试

制度确立

公务员制度

建立

公务员制度

开始推行

1905年

1912年

1913年

1933年

1949年

1993年

2005年

民国时期

晚清时期

新中国时期

1905 年,清政府设立学部,统一管理全国教育。学部成立后,各省改“学政”为“提学使司”,府、州、县设立劝学所,管理地方教育。在废除科举制度的大背景下,官员选拔只能依赖近代教育所提供的人才,从学堂毕业生和留学毕业生中选官为大势所趋。学部的设立,标志着中国的选官制度进入一个新阶段。

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

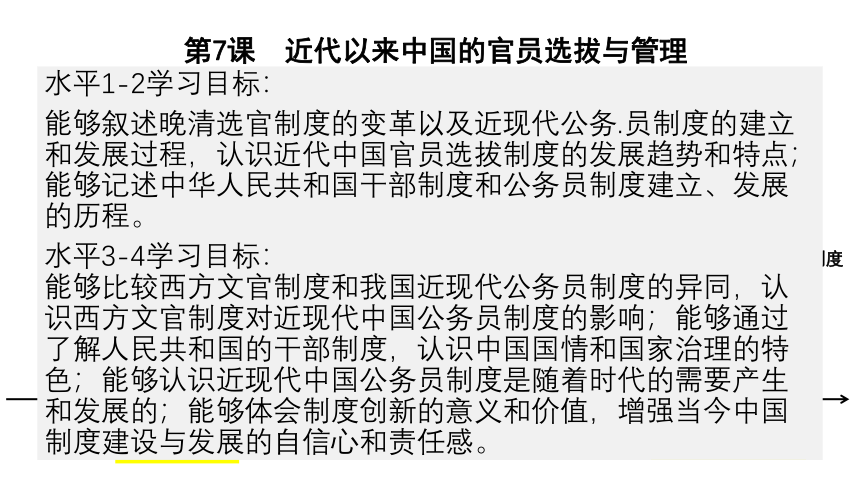

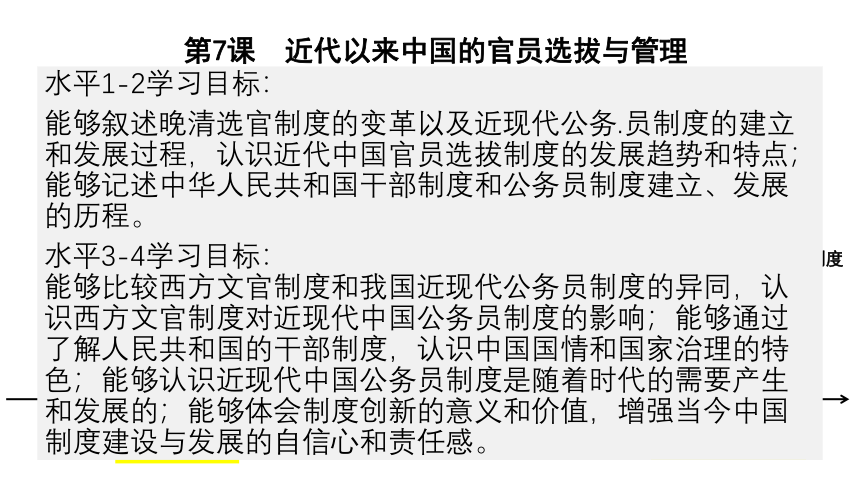

水平1-2学习目标:

能够叙述晚清选官制度的变革以及近现代公务.员制度的建立和发展过程,认识近代中国官员选拔制度的发展趋势和特点;能够记述中华人民共和国干部制度和公务员制度建立、发展的历程。

水平3-4学习目标:

能够比较西方文官制度和我国近现代公务员制度的异同,认识西方文官制度对近现代中国公务员制度的影响;能够通过了解人民共和国的干部制度,认识中国国情和国家治理的特色;能够认识近现代中国公务员制度是随着时代的需要产生和发展的;能够体会制度创新的意义和价值,增强当今中国制度建设与发展的自信心和责任感。

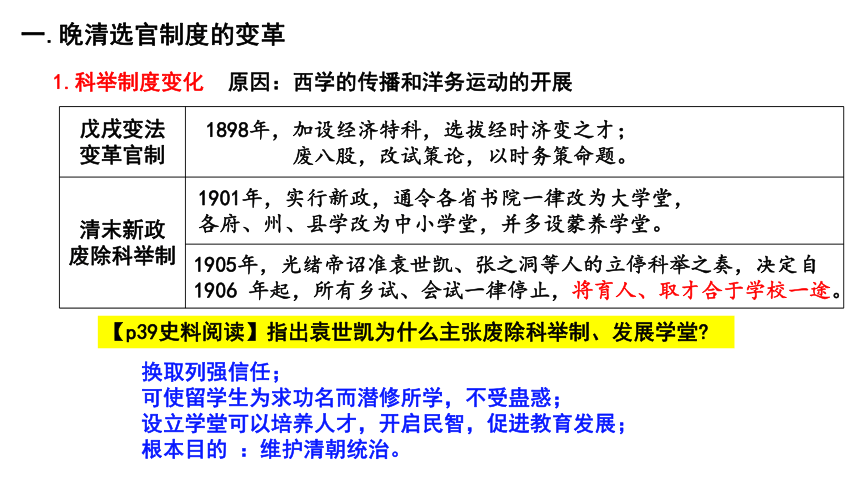

1.科举制度变化

原因:西学的传播和洋务运动的开展

戊戌变法 变革官制

清末新政 废除科举制

1898年,加设经济特科,选拔经时济变之才;

废八股,改试策论,以时务策命题。

1901年,实行新政,通令各省书院一律改为大学堂,各府、州、县学改为中小学堂,并多设蒙养学堂。

1905年,光绪帝诏准袁世凯、张之洞等人的立停科举之奏,决定自 1906 年起,所有乡试、会试一律停止,将育人、取才合于学校一途。

【p39史料阅读】指出袁世凯为什么主张废除科举制、发展学堂

换取列强信任;

可使留学生为求功名而潜修所学,不受蛊惑;

设立学堂可以培养人才,开启民智,促进教育发展;

根本目的 :维护清朝统治。

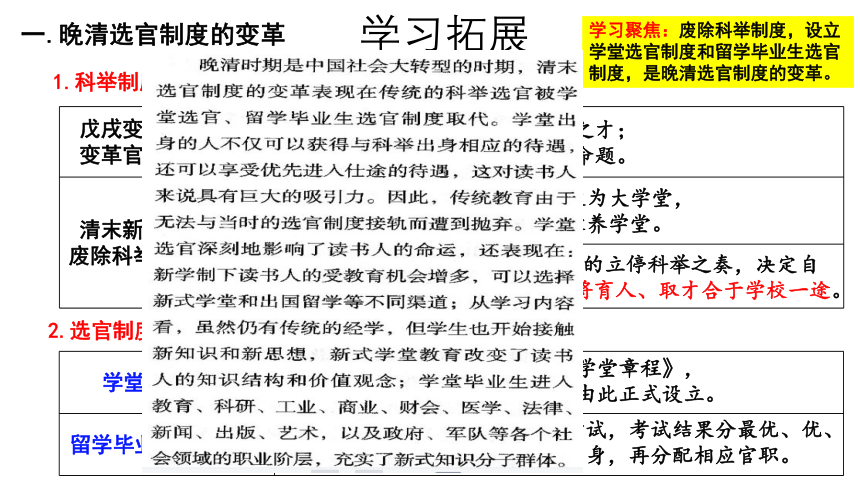

一.晚清选官制度的变革

一.晚清选官制度的变革

1.科举制度变化

原因:西学的传播和洋务运动的开展

2.选官制度改革

戊戌变法 变革官制

清末新政 废除科举制

1898年,加设经济特科,选拔经时济变之才;

废八股,改试策论,以时务策命题。

1901年,实行新政,通令各省书院一律改为大学堂,各府、州、县学改为中小学堂,并多设蒙养学堂。

1905年,光绪帝诏准袁世凯、张之洞等人的立停科举之奏,决定自 1906 年起,所有乡试、会试一律停止,将育人、取才合于学校一途。

学堂选官制度

留学毕业生选官制度

1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式设立。

规定每年举行一次归国留学生考试,考试结果分最优、优、中三等,分别赐予进士、举人出身,再分配相应官职。

学习聚焦:废除科举制度,设立学堂选官制度和留学毕业生选官制度,是晚清选官制度的变革。

学习拓展

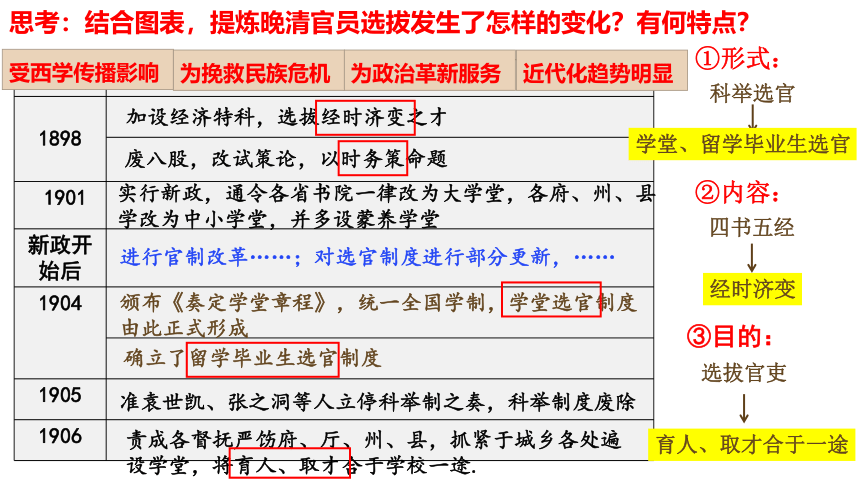

思考:结合图表,提炼晚清官员选拔发生了怎样的变化?有何特点?

时间 事件

1898

1901

新政开始后

1904

1905

1906

加设经济特科,选拔经时济变之才

废八股,改试策论,以时务策命题

实行新政,通令各省书院一律改为大学堂,各府、州、县学改为中小学堂,并多设蒙养学堂

进行官制改革……;对选官制度进行部分更新,……

颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式形成

确立了留学毕业生选官制度

准袁世凯、张之洞等人立停科举制之奏,科举制度废除

责成各督抚严饬府、厅、州、县,抓紧于城乡各处遍设学堂,将育人、取才合于学校一途.

②内容:

四书五经

经时济变

①形式:

科举选官

学堂、留学毕业生选官

③目的:

选拔官吏

育人、取才合于一途

受西学传播影响

为挽救民族危机

为政治革新服务

近代化趋势明显

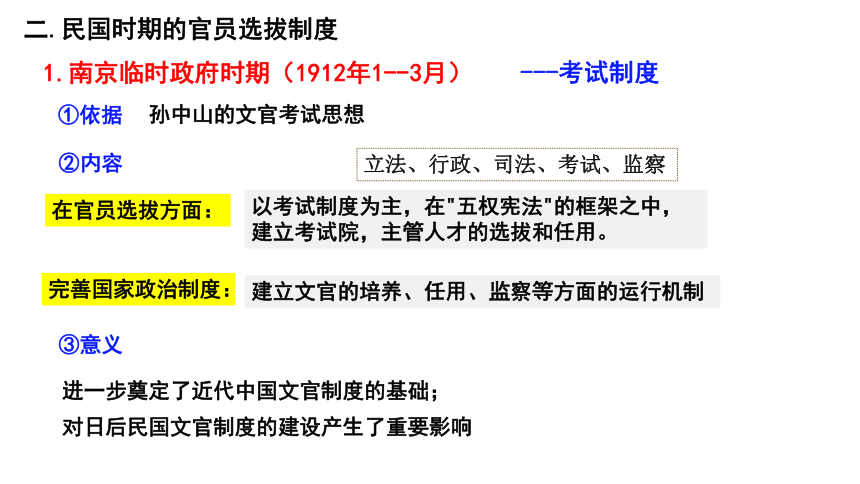

1.南京临时政府时期(1912年1--3月)

①依据

二.民国时期的官员选拔制度

以考试制度为主,在"五权宪法"的框架之中,

建立考试院,主管人才的选拔和任用。

建立文官的培养、任用、监察等方面的运行机制

②内容

孙中山的文官考试思想

③意义

进一步奠定了近代中国文官制度的基础;

对日后民国文官制度的建设产生了重要影响

立法、行政、司法、考试、监察

在官员选拔方面:

完善国家政治制度:

---考试制度

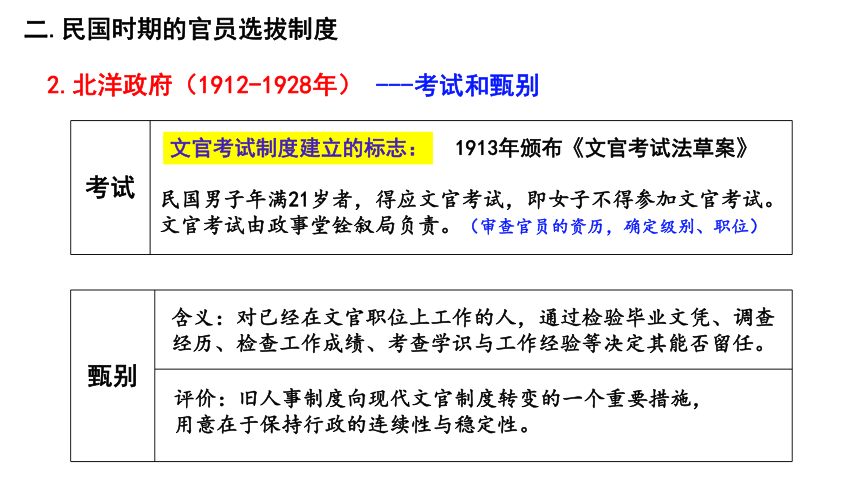

2.北洋政府(1912-1928年)

考试 政事堂铨叙局(

甄别

评价:旧人事制度向现代文官制度转变的一个重要措施,

用意在于保持行政的连续性与稳定性。

---考试和甄别

文官考试制度建立的标志:

1913年颁布《文官考试法草案》

二.民国时期的官员选拔制度

含义:对已经在文官职位上工作的人,通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任。

民国男子年满21岁者,得应文官考试,即女子不得参加文官考试。

文官考试由政事堂铨叙局负责。(审查官员的资历,确定级别、职位)

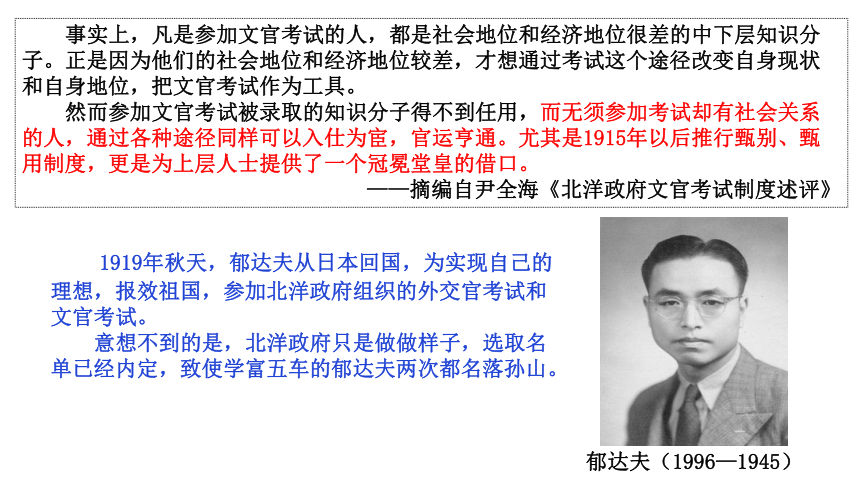

1919年秋天,郁达夫从日本回国,为实现自己的理想,报效祖国,参加北洋政府组织的外交官考试和文官考试。

意想不到的是,北洋政府只是做做样子,选取名单已经内定,致使学富五车的郁达夫两次都名落孙山。

郁达夫(1996—1945)

事实上,凡是参加文官考试的人,都是社会地位和经济地位很差的中下层知识分子。正是因为他们的社会地位和经济地位较差,才想通过考试这个途径改变自身现状和自身地位,把文官考试作为工具。

然而参加文官考试被录取的知识分子得不到任用,而无须参加考试却有社会关系的人,通过各种途径同样可以入仕为宦,官运亨通。尤其是1915年以后推行甄别、甄用制度,更是为上层人士提供了一个冠冕堂皇的借口。

——摘编自尹全海《北洋政府文官考试制度述评》

建立

依据

内容

评价

1929年,国民政府制定《公务员任用条例》

1933年颁布的《公务员任用法》

①公务员的选任由考试院负责

①允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。

②实施过程漏洞百出,任用亲信、拉帮结派现象始终无法禁绝

二.民国时期的官员选拔制度

3.南京国民政府时期(1927-1949年)---公务员制度

特点

③对一般在职人员,也采用甄别审查措施,使其取得任用资格。

中西合璧,古今结合;

考试选拔

以立法形式确立

确立了孙中山关于文官考试的思想主张

允许女子参加考试,更开放、更平等

以北洋政府的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察

和西方文官制度的精华;

②1929年公布第一部《考试法》,确立了孙中山关于文官考试的思想主张

【探究思考】 民国中后期公务员制度施行艰难,流于形式的原因?

1930年,南京国民政府成立考试院,着手推行公务员制度。但是国民政府一面采用公务员制度,另一面限制非国民党员进入政府;一些地方实力派也把公务员制度视为中央政府对地方进行人事渗透、瓦解其统治基础的阴谋,……抗战时期及至解放战争时期则步履维艰,流于形式,甚至是连形式都没有。

——据杨学为《中国考试制度通史》、张创新《中国政治制度史》等

专制集权的政治文化传统;

公民文化政治素养相对较低;

国民政府一党专政;

中央政府与地方实力派的矛盾;

政府公信力和执行力相对较弱;

国内政局长期动荡(长期内外战争的干扰)

【公务员】指在各级政府机关中,行使国家行政职权,执行国家公务的人员。除行政机关外,中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员均纳入公务员队伍。

三.新中国的干部制度与公务员制度

(1)新中国成立后:沿用旧制 → 建立新制

沿用民主革命时期由中共中央及各级党委组织部门统一管理的干部制度

建立了在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度

(2)改革开放后:进入改革和进一步完善阶段

①改革:

根本原则:党管干部

十八大以来,干部队伍建设更加规范化、制度化。

1.干部制度

逐步实现了干部管理的科学化、民主化、法制化、现代化,在干部管理制度上不断加强法制建设,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。

在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行了一系列改革。

②进一步完善:

【干部】新中国成立后,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

2.公务员制度

1993年公务员制度开始推行。随后,公务员考试录用制度建立;

2005年全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,

标志着公务员制度正式形成。公务员考录工作正式进入法制化轨道。

① 建立过程

公务员政治、文化素质不断提升,为国家管理人员的队伍建设增添了活力。

② 意义

p42学思之窗:

阅读材料,分析其中的变化?

主要变化在于改非领导职务为职级,实行职务、职级并行制度,重新设置了职级序列。

第二十一条 录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

——中华人民共和国公务员法(2005年)

第二十三条 录用担任一级主任科员以下及其他相当职级层次的公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

——中华人民共和国公务员法(2018年修订)

现代中国公务员制度与西方文官制度的主要区别。

加深认识:

1.没有一成不变的制度,也没有放之四海而皆准的制度。

2.现代公务员制度,是适合我国国情的,推动了各项事业的发展。我们要坚定制度自信!

西方 中国

法定范围

选用标准

性质划分

政治原则

服务对象

多数国家公务员仅指中央一级,不包含地方政府公职人员

包含中央和地方各级公职人员

注重通才或专才,基本把业务知识和工作能力作为主要条件

德才兼备,并贯穿公务员的考试、录用、管理、晋升、奖惩等各环节

西方分政务官和事务官,政务官随政党竞选成败而进退,事务官保持稳定,两者之间不能专任

没有政务官和事务官划分,各级各类公务员根据需要可以相互转任

(不搞“两官分途”)

政治中立,不受党派干预,不得参加党派政治活动,公务活动中不带有党派政治倾向

不搞政治中立,党管干部,公务员始终与党中央保持高度一致,坚决捍卫和执行党的路线、方针、政策

政府,受雇于政府,服从政府需要,维护政府利益

人民,做人民公仆,为人民办事,对人民负责,受人民监督

一、晚清选官制度的变革:

1.科举制度的变革:

①背景:

②表现:

维新变法时期、清末新政时期

2.清末选官制度改革:

①官制改革

②确立学堂选官、留学毕业生选官制度

二、民国时期的官员选拔制度:

1.南京临时政府时期:

①孙中山的文官考试思想

②影响

2.北洋军阀政府时期:

①考试方式及概况

②甄别方式及意义

3.南京国民政府时期:

①公务员制度的建立

②基础

③内容

④特点

⑤评价

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

1.干部制度:

①建立:成立初期、后来

②发展、完善

③表现、意义

2.公务员制度:

①确立

②内容

③特征

④意义

课堂小结

官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分,也是社会治理的必要前提。社会形态不同、政治体制不同,各国国情不同,官员的选拔与管理方式也不一样,但也呈现出相互学习,借鉴的特点。

中国古代历史上的官员选拔与管理经历了漫长的发展阶段积累了丰富经验,为人类政治文明作出了重要贡献。晚清以来的近代中国,改科举教育为学堂教育,改科举选官为学堂选官,并在民国后尝试建立公务员制度。

新中国成立后,中国共产党坚持党管干部原则,并在20世纪90年代开始建立与推行国家公务员制度,这也必将为中国特色社会主义建设提供重要的制度保障。

【课堂练习】

1.晚清选官制度是国家整个政治体制的一次大变革和大调整,其规模、深度、广度为前代所无。以下对这次变革的错误判断为( )

A.是清政府在面临各种复杂形势下作出的积极政治反应

B.改变了封建专制主义的政体

C.不纯粹是政治舞台上的骗局和闹剧

D.是各种政治力量较量的结果

2.从《公务员任用条例》到《公务员任用法》,南京国民政府的公务员制度得以建立,这种文官选任制度具备了现代文官制度的根本特征,下列哪一项不是该制度对中国政治人事制度改革的贡献( )

A.一定程度上使公务员考试和任用有法可依

B.对于社会风气的好转和政治民主化起了一定的作用

C.在一定程度上为重才而用、提高工作效率制造了条件

D.它受其政权性质的制约和影响

B

D

国家公务员制度正式形成

1898年

科举变化

科举

废除

学堂选官

留学生选官

文官考试

制度确立

公务员制度

建立

公务员制度

开始推行

1905年

1912年

1913年

1933年

1949年

1993年

2005年

民国时期

晚清时期

新中国时期

1905 年,清政府设立学部,统一管理全国教育。学部成立后,各省改“学政”为“提学使司”,府、州、县设立劝学所,管理地方教育。在废除科举制度的大背景下,官员选拔只能依赖近代教育所提供的人才,从学堂毕业生和留学毕业生中选官为大势所趋。学部的设立,标志着中国的选官制度进入一个新阶段。

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

水平1-2学习目标:

能够叙述晚清选官制度的变革以及近现代公务.员制度的建立和发展过程,认识近代中国官员选拔制度的发展趋势和特点;能够记述中华人民共和国干部制度和公务员制度建立、发展的历程。

水平3-4学习目标:

能够比较西方文官制度和我国近现代公务员制度的异同,认识西方文官制度对近现代中国公务员制度的影响;能够通过了解人民共和国的干部制度,认识中国国情和国家治理的特色;能够认识近现代中国公务员制度是随着时代的需要产生和发展的;能够体会制度创新的意义和价值,增强当今中国制度建设与发展的自信心和责任感。

1.科举制度变化

原因:西学的传播和洋务运动的开展

戊戌变法 变革官制

清末新政 废除科举制

1898年,加设经济特科,选拔经时济变之才;

废八股,改试策论,以时务策命题。

1901年,实行新政,通令各省书院一律改为大学堂,各府、州、县学改为中小学堂,并多设蒙养学堂。

1905年,光绪帝诏准袁世凯、张之洞等人的立停科举之奏,决定自 1906 年起,所有乡试、会试一律停止,将育人、取才合于学校一途。

【p39史料阅读】指出袁世凯为什么主张废除科举制、发展学堂

换取列强信任;

可使留学生为求功名而潜修所学,不受蛊惑;

设立学堂可以培养人才,开启民智,促进教育发展;

根本目的 :维护清朝统治。

一.晚清选官制度的变革

一.晚清选官制度的变革

1.科举制度变化

原因:西学的传播和洋务运动的开展

2.选官制度改革

戊戌变法 变革官制

清末新政 废除科举制

1898年,加设经济特科,选拔经时济变之才;

废八股,改试策论,以时务策命题。

1901年,实行新政,通令各省书院一律改为大学堂,各府、州、县学改为中小学堂,并多设蒙养学堂。

1905年,光绪帝诏准袁世凯、张之洞等人的立停科举之奏,决定自 1906 年起,所有乡试、会试一律停止,将育人、取才合于学校一途。

学堂选官制度

留学毕业生选官制度

1904年初,清政府颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式设立。

规定每年举行一次归国留学生考试,考试结果分最优、优、中三等,分别赐予进士、举人出身,再分配相应官职。

学习聚焦:废除科举制度,设立学堂选官制度和留学毕业生选官制度,是晚清选官制度的变革。

学习拓展

思考:结合图表,提炼晚清官员选拔发生了怎样的变化?有何特点?

时间 事件

1898

1901

新政开始后

1904

1905

1906

加设经济特科,选拔经时济变之才

废八股,改试策论,以时务策命题

实行新政,通令各省书院一律改为大学堂,各府、州、县学改为中小学堂,并多设蒙养学堂

进行官制改革……;对选官制度进行部分更新,……

颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式形成

确立了留学毕业生选官制度

准袁世凯、张之洞等人立停科举制之奏,科举制度废除

责成各督抚严饬府、厅、州、县,抓紧于城乡各处遍设学堂,将育人、取才合于学校一途.

②内容:

四书五经

经时济变

①形式:

科举选官

学堂、留学毕业生选官

③目的:

选拔官吏

育人、取才合于一途

受西学传播影响

为挽救民族危机

为政治革新服务

近代化趋势明显

1.南京临时政府时期(1912年1--3月)

①依据

二.民国时期的官员选拔制度

以考试制度为主,在"五权宪法"的框架之中,

建立考试院,主管人才的选拔和任用。

建立文官的培养、任用、监察等方面的运行机制

②内容

孙中山的文官考试思想

③意义

进一步奠定了近代中国文官制度的基础;

对日后民国文官制度的建设产生了重要影响

立法、行政、司法、考试、监察

在官员选拔方面:

完善国家政治制度:

---考试制度

2.北洋政府(1912-1928年)

考试 政事堂铨叙局(

甄别

评价:旧人事制度向现代文官制度转变的一个重要措施,

用意在于保持行政的连续性与稳定性。

---考试和甄别

文官考试制度建立的标志:

1913年颁布《文官考试法草案》

二.民国时期的官员选拔制度

含义:对已经在文官职位上工作的人,通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任。

民国男子年满21岁者,得应文官考试,即女子不得参加文官考试。

文官考试由政事堂铨叙局负责。(审查官员的资历,确定级别、职位)

1919年秋天,郁达夫从日本回国,为实现自己的理想,报效祖国,参加北洋政府组织的外交官考试和文官考试。

意想不到的是,北洋政府只是做做样子,选取名单已经内定,致使学富五车的郁达夫两次都名落孙山。

郁达夫(1996—1945)

事实上,凡是参加文官考试的人,都是社会地位和经济地位很差的中下层知识分子。正是因为他们的社会地位和经济地位较差,才想通过考试这个途径改变自身现状和自身地位,把文官考试作为工具。

然而参加文官考试被录取的知识分子得不到任用,而无须参加考试却有社会关系的人,通过各种途径同样可以入仕为宦,官运亨通。尤其是1915年以后推行甄别、甄用制度,更是为上层人士提供了一个冠冕堂皇的借口。

——摘编自尹全海《北洋政府文官考试制度述评》

建立

依据

内容

评价

1929年,国民政府制定《公务员任用条例》

1933年颁布的《公务员任用法》

①公务员的选任由考试院负责

①允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。

②实施过程漏洞百出,任用亲信、拉帮结派现象始终无法禁绝

二.民国时期的官员选拔制度

3.南京国民政府时期(1927-1949年)---公务员制度

特点

③对一般在职人员,也采用甄别审查措施,使其取得任用资格。

中西合璧,古今结合;

考试选拔

以立法形式确立

确立了孙中山关于文官考试的思想主张

允许女子参加考试,更开放、更平等

以北洋政府的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察

和西方文官制度的精华;

②1929年公布第一部《考试法》,确立了孙中山关于文官考试的思想主张

【探究思考】 民国中后期公务员制度施行艰难,流于形式的原因?

1930年,南京国民政府成立考试院,着手推行公务员制度。但是国民政府一面采用公务员制度,另一面限制非国民党员进入政府;一些地方实力派也把公务员制度视为中央政府对地方进行人事渗透、瓦解其统治基础的阴谋,……抗战时期及至解放战争时期则步履维艰,流于形式,甚至是连形式都没有。

——据杨学为《中国考试制度通史》、张创新《中国政治制度史》等

专制集权的政治文化传统;

公民文化政治素养相对较低;

国民政府一党专政;

中央政府与地方实力派的矛盾;

政府公信力和执行力相对较弱;

国内政局长期动荡(长期内外战争的干扰)

【公务员】指在各级政府机关中,行使国家行政职权,执行国家公务的人员。除行政机关外,中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员均纳入公务员队伍。

三.新中国的干部制度与公务员制度

(1)新中国成立后:沿用旧制 → 建立新制

沿用民主革命时期由中共中央及各级党委组织部门统一管理的干部制度

建立了在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度

(2)改革开放后:进入改革和进一步完善阶段

①改革:

根本原则:党管干部

十八大以来,干部队伍建设更加规范化、制度化。

1.干部制度

逐步实现了干部管理的科学化、民主化、法制化、现代化,在干部管理制度上不断加强法制建设,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。

在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行了一系列改革。

②进一步完善:

【干部】新中国成立后,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

2.公务员制度

1993年公务员制度开始推行。随后,公务员考试录用制度建立;

2005年全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,

标志着公务员制度正式形成。公务员考录工作正式进入法制化轨道。

① 建立过程

公务员政治、文化素质不断提升,为国家管理人员的队伍建设增添了活力。

② 意义

p42学思之窗:

阅读材料,分析其中的变化?

主要变化在于改非领导职务为职级,实行职务、职级并行制度,重新设置了职级序列。

第二十一条 录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

——中华人民共和国公务员法(2005年)

第二十三条 录用担任一级主任科员以下及其他相当职级层次的公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

——中华人民共和国公务员法(2018年修订)

现代中国公务员制度与西方文官制度的主要区别。

加深认识:

1.没有一成不变的制度,也没有放之四海而皆准的制度。

2.现代公务员制度,是适合我国国情的,推动了各项事业的发展。我们要坚定制度自信!

西方 中国

法定范围

选用标准

性质划分

政治原则

服务对象

多数国家公务员仅指中央一级,不包含地方政府公职人员

包含中央和地方各级公职人员

注重通才或专才,基本把业务知识和工作能力作为主要条件

德才兼备,并贯穿公务员的考试、录用、管理、晋升、奖惩等各环节

西方分政务官和事务官,政务官随政党竞选成败而进退,事务官保持稳定,两者之间不能专任

没有政务官和事务官划分,各级各类公务员根据需要可以相互转任

(不搞“两官分途”)

政治中立,不受党派干预,不得参加党派政治活动,公务活动中不带有党派政治倾向

不搞政治中立,党管干部,公务员始终与党中央保持高度一致,坚决捍卫和执行党的路线、方针、政策

政府,受雇于政府,服从政府需要,维护政府利益

人民,做人民公仆,为人民办事,对人民负责,受人民监督

一、晚清选官制度的变革:

1.科举制度的变革:

①背景:

②表现:

维新变法时期、清末新政时期

2.清末选官制度改革:

①官制改革

②确立学堂选官、留学毕业生选官制度

二、民国时期的官员选拔制度:

1.南京临时政府时期:

①孙中山的文官考试思想

②影响

2.北洋军阀政府时期:

①考试方式及概况

②甄别方式及意义

3.南京国民政府时期:

①公务员制度的建立

②基础

③内容

④特点

⑤评价

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

1.干部制度:

①建立:成立初期、后来

②发展、完善

③表现、意义

2.公务员制度:

①确立

②内容

③特征

④意义

课堂小结

官员的选拔与管理是国家制度的重要组成部分,也是社会治理的必要前提。社会形态不同、政治体制不同,各国国情不同,官员的选拔与管理方式也不一样,但也呈现出相互学习,借鉴的特点。

中国古代历史上的官员选拔与管理经历了漫长的发展阶段积累了丰富经验,为人类政治文明作出了重要贡献。晚清以来的近代中国,改科举教育为学堂教育,改科举选官为学堂选官,并在民国后尝试建立公务员制度。

新中国成立后,中国共产党坚持党管干部原则,并在20世纪90年代开始建立与推行国家公务员制度,这也必将为中国特色社会主义建设提供重要的制度保障。

【课堂练习】

1.晚清选官制度是国家整个政治体制的一次大变革和大调整,其规模、深度、广度为前代所无。以下对这次变革的错误判断为( )

A.是清政府在面临各种复杂形势下作出的积极政治反应

B.改变了封建专制主义的政体

C.不纯粹是政治舞台上的骗局和闹剧

D.是各种政治力量较量的结果

2.从《公务员任用条例》到《公务员任用法》,南京国民政府的公务员制度得以建立,这种文官选任制度具备了现代文官制度的根本特征,下列哪一项不是该制度对中国政治人事制度改革的贡献( )

A.一定程度上使公务员考试和任用有法可依

B.对于社会风气的好转和政治民主化起了一定的作用

C.在一定程度上为重才而用、提高工作效率制造了条件

D.它受其政权性质的制约和影响

B

D

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理