第四课:醇厚的中原韵教案

图片预览

文档简介

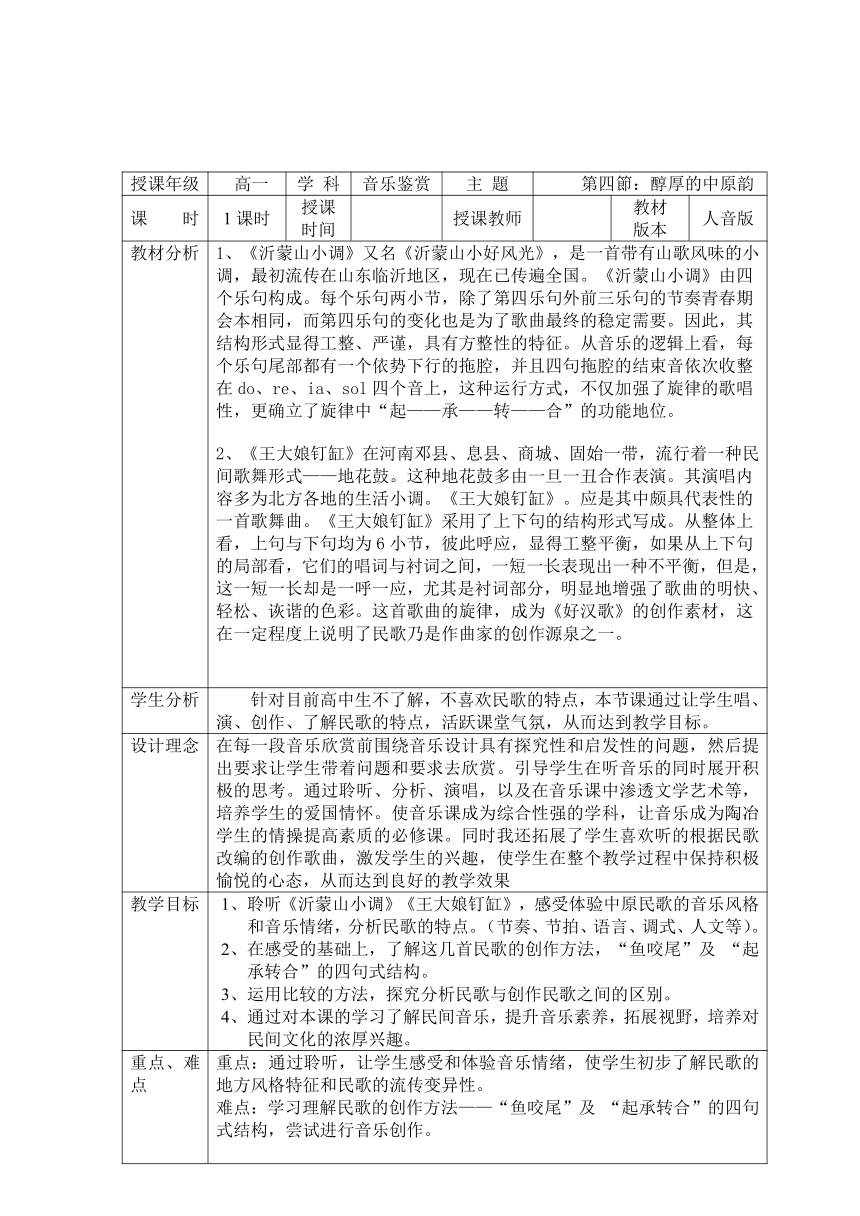

授课年级

高一

学 科

音乐鉴赏

主 題

第四節:醇厚的中原韵

课 时

1课时

授课时间

授课教师

教材

版本

人音版

教材分析

1、《沂蒙山小调》又名《沂蒙山小好风光》,是一首带有山歌风味的小调,最初流传在山东临沂地区,现在已传遍全国。《沂蒙山小调》由四个乐句构成。每个乐句两小节,除了第四乐句外前三乐句的节奏青春期会本相同,而第四乐句的变化也是为了歌曲最终的稳定需要。因此,其结构形式显得工整、严谨,具有方整性的特征。从音乐的逻辑上看,每个乐句尾部都有一个依势下行的拖腔,并且四句拖腔的结束音依次收整在do、re、ia、sol四个音上,这种运行方式,不仅加强了旋律的歌唱性,更确立了旋律中“起——承——转——合”的功能地位。

2、《王大娘钉缸》在河南邓县、息县、商城、固始一带,流行着一种民间歌舞形式——地花鼓。这种地花鼓多由一旦一丑合作表演。其演唱内容多为北方各地的生活小调。《王大娘钉缸》。应是其中颇具代表性的一首歌舞曲。《王大娘钉缸》采用了上下句的结构形式写成。从整体上看,上句与下句均为6小节,彼此呼应,显得工整平衡,如果从上下句的局部看,它们的唱词与衬词之间,一短一长表现出一种不平衡,但是,这一短一长却是一呼一应,尤其是衬词部分,明显地增强了歌曲的明快、轻松、诙谐的色彩。这首歌曲的旋律,成为《好汉歌》的创作素材,这在一定程度上说明了民歌乃是作曲家的创作源泉之一。

学生分析

针对目前高中生不了解,不喜欢民歌的特点,本节课通过让学生唱、演、创作、了解民歌的特点,活跃课堂气氛,从而达到教学目标。

设计理念

在每一段音乐欣赏前围绕音乐设计具有探究性和启发性的问题,然后提出要求让学生带着问题和要求去欣赏。引导学生在听音乐的同时展开积极的思考。通过聆听、分析、演唱,以及在音乐课中渗透文学艺术等,培养学生的爱国情怀。使音乐课成为综合性强的学科,让音乐成为陶冶学生的情操提高素质的必修课。同时我还拓展了学生喜欢听的根据民歌改编的创作歌曲,激发学生的兴趣,使学生在整个教学过程中保持积极愉悦的心态,从而达到良好的教学效果

教学目标

聆听《沂蒙山小调》《王大娘钉缸》,感受体验中原民歌的音乐风格和音乐情绪,分析民歌的特点。(节奏、节拍、语言、调式、人文等)。

在感受的基础上,了解这几首民歌的创作方法,“鱼咬尾”及 “起承转合”的四句式结构。

运用比较的方法,探究分析民歌与创作民歌之间的区别。

通过对本课的学习了解民间音乐,提升音乐素养,拓展视野,培养对民间文化的浓厚兴趣。

重点、难点

重点:通过聆听,让学生感受和体验音乐情绪,使学生初步了解民歌的地方风格特征和民歌的流传变异性。

难点:学习理解民歌的创作方法——“鱼咬尾”及 “起承转合”的四句式结构,尝试进行音乐创作。

教学方法

1、借助多媒体直观形象的辅助式教学

2、用比较的方法分析与鉴赏音乐

3、从感性入手,采用体验的方式,创造一种民主,平等相互交流的教学气氛。

教学准备

多媒体音响设备

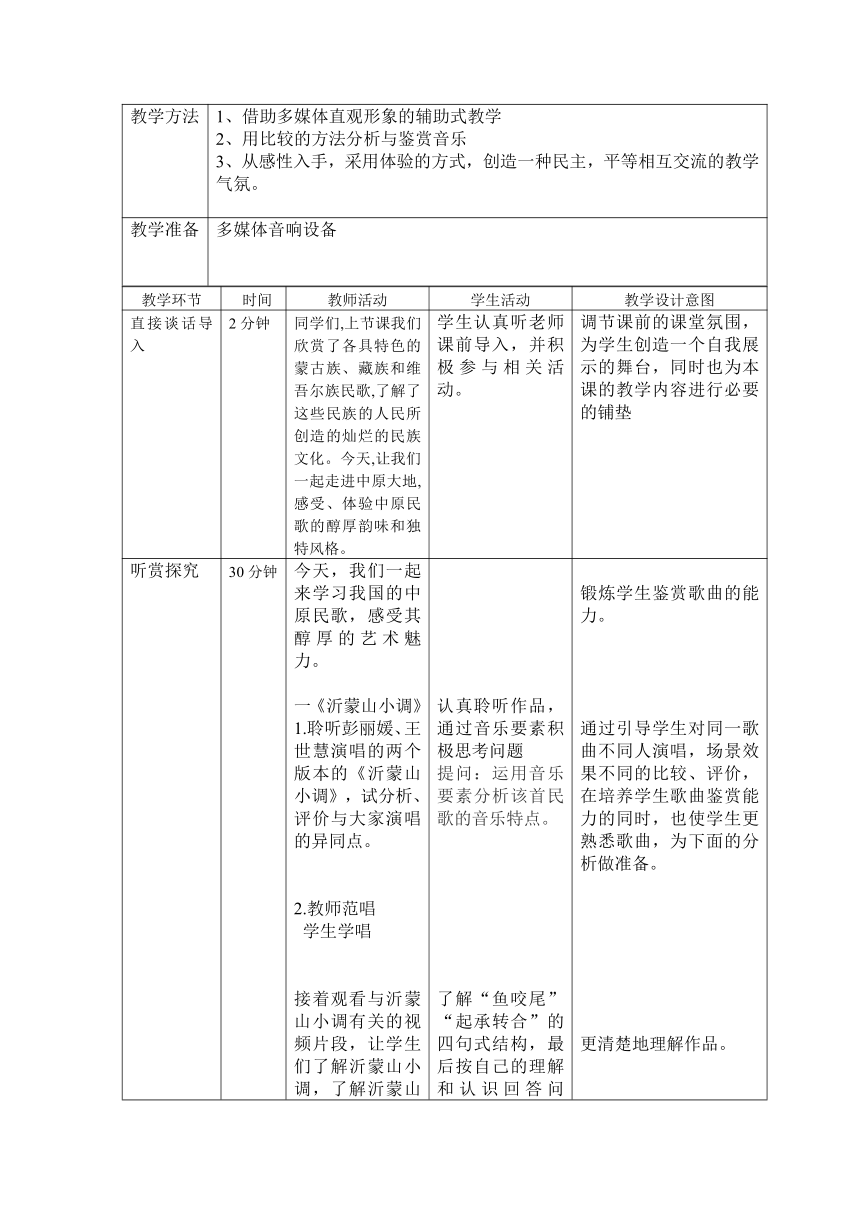

教学环节

时间

教师活动

学生活动

教学设计意图

直接谈话导入

2分钟

同学们,上节课我们欣赏了各具特色的蒙古族、藏族和维吾尔族民歌,了解了这些民族的人民所创造的灿烂的民族文化。今天,让我们一起走进中原大地,感受、体验中原民歌的醇厚韵味和独特风格。

学生认真听老师课前导入,并积极参与相关活动。

调节课前的课堂氛围,为学生创造一个自我展示的舞台,同时也为本课的教学内容进行必要的铺垫

听赏探究

30分钟

今天,我们一起来学习我国的中原民歌,感受其醇厚的艺术魅力。

一《沂蒙山小调》

1.聆听彭丽媛、王世慧演唱的两个版本的《沂蒙山小调》,试分析、评价与大家演唱的异同点。

2.教师范唱

学生学唱

接着观看与沂蒙山小调有关的视频片段,让学生们了解沂蒙山小调,了解沂蒙山老区人民的伟大,从而感情得到升华。

最后引导学生从作品乐句的结构、结束音等方面入手分析作品。

二《王大娘钉缸》

一:(1)简介河南地方歌舞戏“地花鼓”(图片、文字相结合)

(2)播放全曲

提问:运用音乐要素分析该首民歌的音乐特点。

(3)指导学生演唱《王大娘钉缸》

二:对比聆听《好汉歌》

提问:书32页拓展与探究题2

三:总结民歌与专业创作歌曲之间的关系。

认真聆听作品,通过音乐要素积极思考问题

提问:运用音乐要素分析该首民歌的音乐特点。

了解“鱼咬尾”“起承转合”的四句式结构,最后按自己的理解和认识回答问题。

同老师一起来分析作品,了解作品,进而理解作品。

1、了解“地花鼓”的相关知识;聆听全曲,运用音乐要素探究民歌的音乐特点;并在演唱的基础上进一步体验。

?

?

?

?2、聆听、思考问题。

?

?

3、讨论民歌与专业创作歌曲之间的关系。

锻炼学生鉴赏歌曲的能力。

通过引导学生对同一歌曲不同人演唱,场景效果不同的比较、评价,在培养学生歌曲鉴赏能力的同时,也使学生更熟悉歌曲,为下面的分析做准备。

更清楚地理解作品。

《王大娘钉缸》是重点曲目,通过学生的演唱并试用音乐的基本要素来分析民歌风格与特点,便于学生更全面的体验作品。

对比聆听《好汉歌》与《王大娘钉缸》师生共同感受、体验民歌与专业创作之间的关系。

创作展示

5分钟

补充欣赏中原地区具有代表性的民歌作品片段,让学生展示与创作自己知道的中原民歌,归纳总结中原民歌的特点

在本课学习的基础上,结合补充欣赏作品,进一步体验中原的特点并加以总结

在老师的指导下,学生在参与实践的过程中,进一步探究中原地区民歌的特点。

课后实践、创作等活动是本课内容的一个延伸,学生会在积极参与的过程中得到知识的升华。

归纳总结

3分钟

再次提出课题 民歌的风格特征

归纳总结中原民歌的特点

民歌都具有本民族本地区的风格特色,民歌的旋律与该民族、该地区的语言密切结合,因而最容易在本地区流传。其音乐特点常在音阶、调式或节拍等方面明显地表现出来

第四节《醇厚的中原韵》

温

开

元

太谷二中

二0一一年四月

高一

学 科

音乐鉴赏

主 題

第四節:醇厚的中原韵

课 时

1课时

授课时间

授课教师

教材

版本

人音版

教材分析

1、《沂蒙山小调》又名《沂蒙山小好风光》,是一首带有山歌风味的小调,最初流传在山东临沂地区,现在已传遍全国。《沂蒙山小调》由四个乐句构成。每个乐句两小节,除了第四乐句外前三乐句的节奏青春期会本相同,而第四乐句的变化也是为了歌曲最终的稳定需要。因此,其结构形式显得工整、严谨,具有方整性的特征。从音乐的逻辑上看,每个乐句尾部都有一个依势下行的拖腔,并且四句拖腔的结束音依次收整在do、re、ia、sol四个音上,这种运行方式,不仅加强了旋律的歌唱性,更确立了旋律中“起——承——转——合”的功能地位。

2、《王大娘钉缸》在河南邓县、息县、商城、固始一带,流行着一种民间歌舞形式——地花鼓。这种地花鼓多由一旦一丑合作表演。其演唱内容多为北方各地的生活小调。《王大娘钉缸》。应是其中颇具代表性的一首歌舞曲。《王大娘钉缸》采用了上下句的结构形式写成。从整体上看,上句与下句均为6小节,彼此呼应,显得工整平衡,如果从上下句的局部看,它们的唱词与衬词之间,一短一长表现出一种不平衡,但是,这一短一长却是一呼一应,尤其是衬词部分,明显地增强了歌曲的明快、轻松、诙谐的色彩。这首歌曲的旋律,成为《好汉歌》的创作素材,这在一定程度上说明了民歌乃是作曲家的创作源泉之一。

学生分析

针对目前高中生不了解,不喜欢民歌的特点,本节课通过让学生唱、演、创作、了解民歌的特点,活跃课堂气氛,从而达到教学目标。

设计理念

在每一段音乐欣赏前围绕音乐设计具有探究性和启发性的问题,然后提出要求让学生带着问题和要求去欣赏。引导学生在听音乐的同时展开积极的思考。通过聆听、分析、演唱,以及在音乐课中渗透文学艺术等,培养学生的爱国情怀。使音乐课成为综合性强的学科,让音乐成为陶冶学生的情操提高素质的必修课。同时我还拓展了学生喜欢听的根据民歌改编的创作歌曲,激发学生的兴趣,使学生在整个教学过程中保持积极愉悦的心态,从而达到良好的教学效果

教学目标

聆听《沂蒙山小调》《王大娘钉缸》,感受体验中原民歌的音乐风格和音乐情绪,分析民歌的特点。(节奏、节拍、语言、调式、人文等)。

在感受的基础上,了解这几首民歌的创作方法,“鱼咬尾”及 “起承转合”的四句式结构。

运用比较的方法,探究分析民歌与创作民歌之间的区别。

通过对本课的学习了解民间音乐,提升音乐素养,拓展视野,培养对民间文化的浓厚兴趣。

重点、难点

重点:通过聆听,让学生感受和体验音乐情绪,使学生初步了解民歌的地方风格特征和民歌的流传变异性。

难点:学习理解民歌的创作方法——“鱼咬尾”及 “起承转合”的四句式结构,尝试进行音乐创作。

教学方法

1、借助多媒体直观形象的辅助式教学

2、用比较的方法分析与鉴赏音乐

3、从感性入手,采用体验的方式,创造一种民主,平等相互交流的教学气氛。

教学准备

多媒体音响设备

教学环节

时间

教师活动

学生活动

教学设计意图

直接谈话导入

2分钟

同学们,上节课我们欣赏了各具特色的蒙古族、藏族和维吾尔族民歌,了解了这些民族的人民所创造的灿烂的民族文化。今天,让我们一起走进中原大地,感受、体验中原民歌的醇厚韵味和独特风格。

学生认真听老师课前导入,并积极参与相关活动。

调节课前的课堂氛围,为学生创造一个自我展示的舞台,同时也为本课的教学内容进行必要的铺垫

听赏探究

30分钟

今天,我们一起来学习我国的中原民歌,感受其醇厚的艺术魅力。

一《沂蒙山小调》

1.聆听彭丽媛、王世慧演唱的两个版本的《沂蒙山小调》,试分析、评价与大家演唱的异同点。

2.教师范唱

学生学唱

接着观看与沂蒙山小调有关的视频片段,让学生们了解沂蒙山小调,了解沂蒙山老区人民的伟大,从而感情得到升华。

最后引导学生从作品乐句的结构、结束音等方面入手分析作品。

二《王大娘钉缸》

一:(1)简介河南地方歌舞戏“地花鼓”(图片、文字相结合)

(2)播放全曲

提问:运用音乐要素分析该首民歌的音乐特点。

(3)指导学生演唱《王大娘钉缸》

二:对比聆听《好汉歌》

提问:书32页拓展与探究题2

三:总结民歌与专业创作歌曲之间的关系。

认真聆听作品,通过音乐要素积极思考问题

提问:运用音乐要素分析该首民歌的音乐特点。

了解“鱼咬尾”“起承转合”的四句式结构,最后按自己的理解和认识回答问题。

同老师一起来分析作品,了解作品,进而理解作品。

1、了解“地花鼓”的相关知识;聆听全曲,运用音乐要素探究民歌的音乐特点;并在演唱的基础上进一步体验。

?

?

?

?2、聆听、思考问题。

?

?

3、讨论民歌与专业创作歌曲之间的关系。

锻炼学生鉴赏歌曲的能力。

通过引导学生对同一歌曲不同人演唱,场景效果不同的比较、评价,在培养学生歌曲鉴赏能力的同时,也使学生更熟悉歌曲,为下面的分析做准备。

更清楚地理解作品。

《王大娘钉缸》是重点曲目,通过学生的演唱并试用音乐的基本要素来分析民歌风格与特点,便于学生更全面的体验作品。

对比聆听《好汉歌》与《王大娘钉缸》师生共同感受、体验民歌与专业创作之间的关系。

创作展示

5分钟

补充欣赏中原地区具有代表性的民歌作品片段,让学生展示与创作自己知道的中原民歌,归纳总结中原民歌的特点

在本课学习的基础上,结合补充欣赏作品,进一步体验中原的特点并加以总结

在老师的指导下,学生在参与实践的过程中,进一步探究中原地区民歌的特点。

课后实践、创作等活动是本课内容的一个延伸,学生会在积极参与的过程中得到知识的升华。

归纳总结

3分钟

再次提出课题 民歌的风格特征

归纳总结中原民歌的特点

民歌都具有本民族本地区的风格特色,民歌的旋律与该民族、该地区的语言密切结合,因而最容易在本地区流传。其音乐特点常在音阶、调式或节拍等方面明显地表现出来

第四节《醇厚的中原韵》

温

开

元

太谷二中

二0一一年四月

同课章节目录