【大单元教学】湘教版地理八上第二章《中国的自然环境》第10课时主题活动 单元整体核心素养教学设计

文档属性

| 名称 | 【大单元教学】湘教版地理八上第二章《中国的自然环境》第10课时主题活动 单元整体核心素养教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 647.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-10-08 14:18:54 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

八年地理上册大单元教学设计(湘教版)

第二章 中国的自然环境

一、本章内容分析

本章涉及中国自然环境的3条标准,即“运用地图和相关资料,简要归纳中国地形、 气候、河湖等的特征;简要分析影响中国气候的主要因素。”,“运用地图和相关资料,描述长江、黄河的特点,举例说明其对经济发展和人们生活的影响”和“运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题;针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议;掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能”。从总体上看,通过本章内容的学习,要求学生从宏观上认识中国自然环境中地形、气候、水文等自然要素的特征,并了解这些自然要素之间的相互关系以及自然环境特征对人类活动的影响。

同时,要求学生运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题;针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议;掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能。较好地体现了核心素养中的人地协调观和综合思维,培养有本领的课程理念。

本章教学设计理念

根据新课标要求,学生学习本主题后,能够运用地图及其他地理工具,从不同媒体及生活体验中获取并运用有关中国地理的信息资料,能够描述中国不同地区的主要地理特征,比较区域差异,从区域的视角说明人类活动与自然环境的关系,初步形成因地制宜的发展观念;能够观察、描述、解释家乡生产生活中的地理事物和现象,表现出主动学习及问题探究的意识和能力,为以后的区域认知奠定基础。

本章是认识中国全貌的一部分,为区域地理学习打基础,区域地理的学习就必须要了解当地经济发展和人民生活与自然环境的相互关系以及与自然的协调发展等方面,中国的地形、气候、河流对人类社会的发展相辅相成,进行生活和生产建设时都是人民必须要考虑的必要因素,地形、气候、河流制约的生产生活的发展,为了学生能够更好的奠定基础,本单元设计主题活动和课堂地理实践力的活动,通过学生的自主学习活动记住主要山脉、重要地形区,运用地图等材料说出地形特点、影响气候的主要因素以及地形、气候对河流的影响。本章活动主题《家乡的环境调查》,通过调查,利用本章所学知识,分析地形、气候、河流对经济、生活的影响,从而落实核心素养人地协调观、区域认知、综合思维以及社会实践力的培养。

本章核心素养

人地协调观 :

1.认识到地形、气候、河流等自然环境对社会生产和生活的影响。

2.举例说明长江、黄河对经济发展和人们生活的影响。

3.针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议。

4.通过考查本地的环境进行乡土地理的教育,激发热爱家乡、发展家乡的激情。

综合思维能力 :

1.运用地图和相关资料,简要分析影响中国气候的主要因素。

2.运用有关资料说出长江、黄河对社会发展的影响。

3.运用资料分析地形、气候、河流等自然环境对社会生产和生活的影响。

区域认知 :

1.运用地图和相关资料,简要归纳中国地形、 气候、河湖等的特征。

2.运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题

3.运用地图和相关资料,描述长江、黄河的特点。

4.分析当地自然灾害发生的原因。

地理实践力:

1.动手绘制中国轮廓图在上面填写主要地形区和阶梯分界线、温度带以及气候类型。

2.掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能。

3.通过各种途径调查家长环境情况,分析自然环境各要素之间的联系与制约并与同学分享。

四、学生分析

1.需求分析:本章依然是认识中国全貌的一部分,上一章了解了中国的疆域,伟大祖国的发展离不开自然环境的各个要素,地形、气候、河流,各要素之间相互联系和制约,各要素对自然灾害的发生有着关键性的影响作用,掌握各要素的协调关系对自然灾害的防治起到重要作用。自然环境也是我国主要产业发展的重要因素,为第四章的中国主要产业学习做好铺垫。

2.学情分析:对中国轮廓有了一定的空间概念,但仍需要加强空间概念的记忆,本章作为地形区分界的山脉、地形区以及干湿地区、温度带、气候类型,自然灾害等名称比较多。课堂通过多次画图,学生容易记住这些名称。教学中老师需要采取多种形式相结合充分调动学生的学习积极性,否则课堂枯燥,学生难以掌握课标的要求,对之后的主要产业学习也不太会分析各要素之间的相互联系和制约。

五、单元教学目标

(一)内容目标

1.运用地图和相关资料,简要归纳中国地形、 气候、河湖等的特征

2.简要分析影响中国气 候的主要因素。

3.运用地图和相关资料,描述长江、黄河的特点,举例说明其对经济发展和人们生活的影响。

4.运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题。

5.针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议。

6.掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能。

(二)学业目标

学习本主题后,学生能够运用地图及其他地理工具,从不同媒体及生活体验中获取并运用有关中国地理的信息资料,描述和说明中国基本的地理面貌,表达热爱祖国的情感; 从区域的视角说明人类活动与自然环境的关系,初步形成因地制宜发展的观念;能够观察、描述、解释家乡生产生活中的地理事物和现象,表现出主动学习及问题探究的意识和能力;能够在生活、学习中积极参与相关的公益活动,具有社会责任感。

六、教学重点:

1.中国的地形特点

中国的气候特点

举例说明长江、黄河对社会经济发展的作用以及对人民生活的影响。

举例说出某种自然灾害的安全防护方法。

七、教学难点

1.本章涉及到的主要山脉、主要地形区的名称较多,在祖国中的地理空间观念的建立是本节教学的难点。

自然地理地形、气候、河流各要素之间的相互联系和制约对生产的发展和生活的影响。

掌握中国主要山脉、主要地形区的名称和空间概念,需要在以后的教学中不断强化。

说出某种自然灾害的防治措施。

八、教学方法:多媒体、课堂活动、小组竞赛、学生互评以及小组合作等。

九、本章活动主题:“家乡的环境调查”

课题目标:环境分为自然环境和人文环境。本章主要学习中国的地形、气候、河流、湖泊等自然要素,将书本知识应用于认识家乡的实践活动中,学以致用,发展知行合一的品格。深入了解家乡的过去,现在和将来,激发对爱乡的情感,增强建设家乡的责任感。学习乡土实践的方法,提升社会调查、人际交往和跨学科学习的能力。

课题活动的设计:活动内容与学科知识以及社会资源的整合。本主题活动以课堂教学为基础,学生运用从书本中学到的学科知识和方法,通过观察,思考、交流和实践,在追寻自己家乡的变化中,不断形成问题,自主建构学习框架,探寻解决问题的途径。

课题准备:要完成这一课题,需要做以下准备:

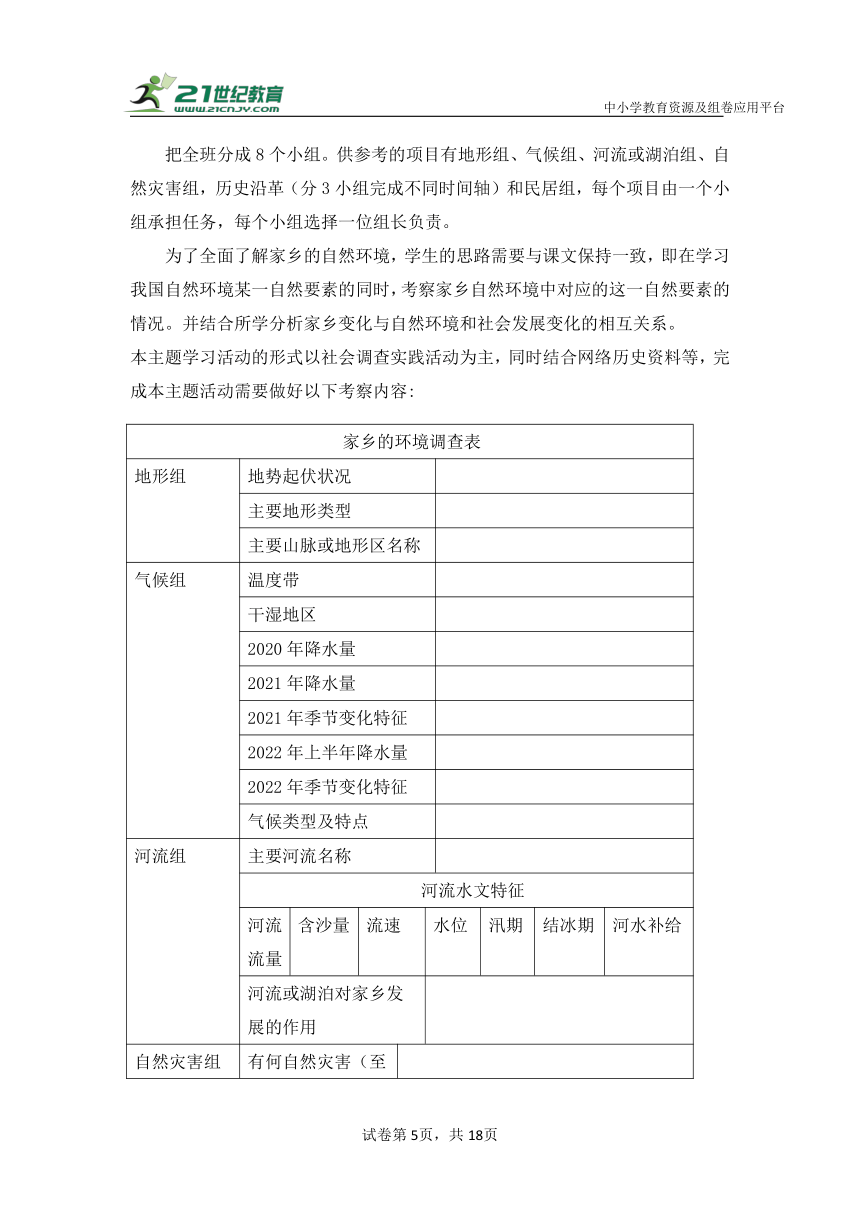

把全班分成8个小组。供参考的项目有地形组、气候组、河流或湖泊组、自然灾害组,历史沿革(分3小组完成不同时间轴)和民居组,每个项目由一个小组承担任务,每个小组选择一位组长负责。

为了全面了解家乡的自然环境,学生的思路需要与课文保持一致,即在学习我国自然环境某一自然要素的同时,考察家乡自然环境中对应的这一自然要素的情况。并结合所学分析家乡变化与自然环境和社会发展变化的相互关系。

本主题学习活动的形式以社会调查实践活动为主,同时结合网络历史资料等,完成本主题活动需要做好以下考察内容:

家乡的环境调查表

地形组 地势起伏状况

主要地形类型

主要山脉或地形区名称

气候组 温度带

干湿地区

2020年降水量

2021年降水量

2021年季节变化特征

2022年上半年降水量

2022年季节变化特征

气候类型及特点

河流组 主要河流名称

河流水文特征

河流流量 含沙量 流速 水位 汛期 结冰期 河水补给

河流或湖泊对家乡发展的作用

自然灾害组 有何自然灾害(至少两种)

采取防治措施

灾害的应对方法

历史沿革组(3组,每小组完成一个阶段) 解放前状况及分析 改革开放前状况及分析 近五年的变化情况及分析

典型真实故事 典型案例 典型案例

民居组 民居特色

民居与自然的关系

居民房子变化原因及分析

检查进度:为了完成这一课题,你需要在以下阶段检查进度:

第一节第31页考察家乡地势的高低起伏状况,了解家乡有哪些主要山脉或地形类型。

第二节第42页了解家乡的气温和降水有什么变化规律,处于什么温度带、干湿区和气候类型及其特征。

第二节第45页了解家乡自然灾害有哪些?如何防治?面对某种自然灾害的安全防护技能?

第三节第49页了解家乡河流或湖泊,考察它们的基本特征。

第三节第59页探讨河流对家乡的作用及生产、生活的影响?

历史沿革组从第一节就开始走访调查或查询资料了解当时的典型事迹并随着课程的不断深入利用所学知识分析当时发展状况的原因。

总结学完本章之后(第59页),总结构成家乡自然环境的自然要素,认真思考这些自然要素是如何相互影响和相互制约的。最后各小组进行汇报。

调查表收藏好,在认识我国自然资源和主要产业后根据调查情况思考、探究为发展家乡的经济出谋划策。

搜集资料的渠道:社会调查、走访家乡有威望的年纪较大老人、参观、网络查询等

呈现结果方式:将搜集到的资料进行整理,根据各组情况:①形成调查报告(告诉学生调查报告的写法);②做成PPT进行讲解展示汇报;③展示图,指图讲解。

课题收获:在此过程中,家乡的地理、历史、文化等知识综合呈现,与课程内容和学生学习的过程形成自然融合的整体。通过一系列活动,学生能够获得最为真实的感受,强化对家乡的认知,提高收集、分析、处理、运用信息的能力,提高合作、交流和分享的意识。

调查结果评价细目表如下:

评价结果 地形组 气候组 河流组 历史组(3个小组) 自然灾害组

优秀 能够图文结合,流利介绍家长的地形地势特点以及详细介绍对家乡发展的影响 能够图文结合,详细数据流利说出家乡气候特征以及对家乡发展的影响 能够图文结合,详细流利说出家乡河流特征以及对家乡发展的影响 能够图文结合,详细流利生动说出不同历史时期的典型案例,并全面分析原因 能够说出至少两种及以上自然灾害的名称,较为详细的防治措施和安全防护技能。

良好 能够较为流利介绍家长的地形地势特点以及相对详细对家乡发展的影响 能够文字较详细流利说出家乡气候特征以及对家乡发展的影响 能够文字,较流利说出家乡河流特征以及对家乡发展的影响 能够文字较流利说出不同历史时期的典型案例,并比较全面分析原因 能够说出两种自然灾害的名称,防治措施和安全防护技能。

合格 能够介绍家长的地形地势特点简单说出对家乡发展的影响 在小组成员的合作下说出气候特征及对家乡发展的影响 在小组成员的合作下能够说出河流特征及对家乡发展的影响 能够文字在小组成员合作下说出不同历史时期的典型案例,并简单分析原因 能够说出两种自然灾害的名称,在小组成员合作下防治措施和安全防护技能。

十、教学流程图

教学思路:中国的地形——学生画图填写主要地形图——中国的气候——中国河流——滚滚长江——滔滔黄河——展示学生社会调查报告——激发热爱家乡热情

十一、教学过程

第二章 中国的自然环境(第十课时)

1.教学重点

针对本章主题活动,利用本章所学知识,分析家乡的发展因素

2.教学难点

本章主题活动各小组如何撰写调查报告

教学目标

对照大单元,大任务的思想理念,发展学生地理实践力、区域认知能力、综合思维以及人地协调观的核心素养培养,学生身边的地理,对学生有用的地理。

教学方法

指导法、学生展示法、讨论法等

5教学设计

教学流程 内容 活动 教师指导 设计意图

导入 地理是一门综合学科,地理在我们的生产、生活中处处皆是,第三章中国的自然环境,自然环境地形、气候、河流是我们人类赖以生存的必需要素,本章大作业就是学习用这些要素为以后的家乡建设服务。

新课导学 主题活动的8个小组从地形、气候、河流、民居、历史沿革(3阶段)和灾害组依次派人上台展示本组的劳动成果。 (附:考查内容表1 评价细目表2在后面) 学生们很兴奋、很认真 每组展示完毕都需要给与掌声鼓励。按照评价细则每组成员加分。 对学生的教学对照大单元,大任务的思想理念,发展学生地理实践力、区域认知能力、综合思维以及人地协调观的核心素养培养,学生身边的地理,对学生有用的地理。

课堂小结 通过小组成员的介绍,可以看出每个小组都非常认真努力完成本组任务,每个小组的任务都非常出色,汇报精彩,你们太了不起了。通过本次主题活动,让同学们深刻体会到生产建设离不开自然环境的各个因素,体会到发展生产建设需要根据当地的环境因地制宜。在发展建设的同时需要保护我们的环境,做到人地协调,把我们的家园建设得更好美丽,人民生活更加幸福! 学生处于自我欣慰中,有成就感 鼓励学生,增加学生的学习自信心,热爱学习

附:考查内容表1

家乡的环境调查表

地形组 地势起伏状况

主要地形类型

主要山脉或地形区名称

气候组 温度带

干湿地区

2020年降水量

2021年降水量

2021年季节变化特征

2022年上半年降水量

2022年季节变化特征

气候类型及特点

河流组 主要河流名称

河流水文特征

河流流量 含沙量 流速 水位 汛期 结冰期 河水补给

河流或湖泊对家乡发展的作用

自然灾害组 有何自然灾害(至少两种)

采取防治措施

灾害的应对方法

历史沿革组(3组,每小组完成一个阶段) 解放前状况及分析 改革开放前状况及分析 近五年的变化情况及分析

典型真实故事 典型案例 典型案例

民居组 民居特色

民居与自然的关系

居民房子变化原因及分析

评价细目表2

评价结果 地形组 气候组 河流组 历史组(3个小组) 自然灾害组

优秀 能够图文结合,流利介绍家长的地形地势特点以及详细介绍对家乡发展的影响 能够图文结合,详细数据流利说出家乡气候特征以及对家乡发展的影响 能够图文结合,详细流利说出家乡河流特征以及对家乡发展的影响 能够图文结合,详细流利生动说出不同历史时期的典型案例,并全面分析原因 能够说出至少两种及以上自然灾害的名称,较为详细的防治措施和安全防护技能。

良好 能够较为流利介绍家长的地形地势特点以及相对详细对家乡发展的影响 能够文字较详细流利说出家乡气候特征以及对家乡发展的影响 能够文字,较流利说出家乡河流特征以及对家乡发展的影响 能够文字较流利说出不同历史时期的典型案例,并比较全面分析原因 能够说出两种自然灾害的名称,防治措施和安全防护技能。

合格 能够介绍家长的地形地势特点简单说出对家乡发展的影响 在小组成员的合作下说出气候特征及对家乡发展的影响 在小组成员的合作下能够说出河流特征及对家乡发展的影响 能够文字在小组成员合作下说出不同历史时期的典型案例,并简单分析原因 能够说出两种自然灾害的名称,在小组成员合作下防治措施和安全防护技能。

6.板书设计

作业设计

“达人所之未达,探人所之未知。”徐霞客是明代杰出的地理学家和旅行家,一生足迹遍及我国众多地区,他将考察所得撰成地理著作《徐霞客游记》,对其游历地区的山川、河流、植被和地质地貌等做了详细描述。图1为徐霞客旅行线路示意图。阅读图文材料,回答下列问题。

徐霞客旅行经过的地形区有: 华北平原、 长江中下游平原、东南丘陵 、云贵高原。

《游天台山日记》是《徐霞客游记》的开篇之作,游记中对天台山的记录是:“荒草靡靡,山高风冽,草上结霜高寸许……岭角(脚)山花盛开,顶上反不吐色(开花),盖为高寒所勒(约束)耳。”

“顶上反不吐色”是对山顶景观的描述,“岭角山花盛开 ”是对山脚景观的描述,“盖为高寒所勒耳 ”是对景观差异原因的表述,推断从山脚到山顶气候变化的主要影响因素是地形(海拔、地势)。

(3)徐霞客是世界上对石灰岩地貌进行科学考察和研究的先驱。他对湖南、广西、贵州和云南各地不同的石灰岩地貌作了详细考察和描述,并对地貌成因作出科学解释。“四顾皆石峰,无一土山相杂,石峰林立”是徐霞客对石灰岩地貌特征的描述,图2中能够反映上述地貌特征的是 ② 。(填序号)

(4)徐霞客的科学成就还在于对河流的考察,他好许多河流的源头进行了探索,通过亲身考察论证了金沙江是长江的正源,否定了被人们奉为经典的《禹贡》中关于“岷山导江”的说法。河流的水文特征与地理环境有密切关系。图中A、B为徐霞客客考察过的两条河流。将框图中序号代表的内容填写完整,分析A、B两河结冰期和流量的差异及其主要影响因素。

①有(较长) ②无 ③小 ④大 ⑤(冬季)气温的差异⑥气候(地理位置)

课后反思

本章主题活动是一个跨学科知识的融合课(历史、地理、美术、数学、生物等),学生们努力认真完成任务,环境对于农业的发展,有的组别还举例说出某些作业的生活习性,远远出乎老师的预设。主题活动每位同学都得到提升,地理实践力充分得到锻炼,提升区域认知能力,综合思维能力,同时指导了因地制宜的人地协调观发展。老师要充分相信学生,学生会展示自己最大的能力。

本章综合大作业(核心素养提升)

辽宁省盘锦市是我国重要的水稻产区,该地生产的大(米品质优良,是中国地理标志产品。同学们对盘锦优质生态稻米的生产条件开展了探究学习活动。阅读探究学习活动资料,回答下列问题。

资料一 下图为盘锦位置图

资料二 表1为盘锦月平均气温和月降水量数据

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

气温(°C) -9 -5 2 10 17 22 27 26 19 11 2 -5

降水量(毫米) 5 5 10 35 60 80 170 180 65 40 20 8

资料三 水稻小知识

水稻有很多不同的品种,籼稻和粳稻是其中常见的两种,粳稻适合生长在温带,也可生长在亚热带的高海拔地区,籼稻适合生长在湿热的热带和亚热带地区。水稻全生长季需水量一般在 700~1200毫米,春天水田泡田、插秧需水量大,7.8月是水稻生长的另一需水高峰期。水稻生长期长利于稻米风味物质积累,昼夜温差大也利于糖分积累,使稻米营养丰富品质更佳。

探究主题一 地理位置

盘锦地处渤 海之滨、辽河三角洲核心地带,平均海拔4米,地势低平,土壤肥沃。入海口处有30多万公顷的湿地,能调节气候,净化空气和水体,为水稻生产提供生态屏障,被誉为“黄金三角洲”地带。

探究主题二 气候条件

盘锦四季分明,气候温和,一年中有 9 个月的月平均气温大于 0℃,适宜种植粳稻,盘锦水稻生长期约158~170天,可一年一熟。夏季白昼时间 长,日照充足。水稻成熟时,昼夜温差大,成为盘锦大米质优而甜的重要原因之一。

探究主题三 水源条件

盘锦的年降水量约680毫米,不能满足水稻生长的需水量。特别是在水田泡田的春季,辽河是盘锦稻田灌溉的重要水源,该季节辽河径流的水源主要来自 积雪融水 (降水、地下水、积雪融水)。当地还建有大型水库以保障生产,水库主要在 夏 (夏秋) 季蓄水。

探究主题四 种植模式

盘锦很多地区采用“稻蟹共生”的生产模式如下图:

良性的生态循环。在该生产模式中,蟹的作用是 除杂草、吃害虫、粪便肥田 ,与单纯种植水稻相比,“稻蟹共生”模式可以B(选择填空)。

①增加当地耕地面积 ②丰富农产品的类型③利于大规模机械化生产 ④减少农药和化肥的使用量

A. ①② B. ②④ C. ①④ D. ③④

探究主题五 农业科技

近年来,盘锦的农业科技投入不断增加,水稻生产综合机械化率达到 92%,机械化种植比人工种植成本低,既省工又省时,生产效率高。机器插秧比人工插秧能增产 5%左右,机械收割还能减少损失3%左右。当地建立智能育苗大棚,根据实际情况进行温度、光照、湿度调节,降低了天气因素的影响,保证了育苗质量。

阅读材料可知,科学技术应用于水稻生产可以提高生产效率、提高 水稻质量等,可降低生产成本、降低天气影响等。

探究主题六 经营模式

盘锦率先在全国提出“互联网+认养农业”模式,经营以“盘锦大米”为代表的系列农产品。认养地的水稻生产全程托管给当地农民,认养地块安装了360度可视化系统,认养人可通过手机 APP随时监测水稻的生长情况,不仅可以“看着自己种的东西长大”,还能吃到自己定制的健康大米。

(6)请你对盘锦实施“互联网+认养农业”经营模式进行评价。

略(答案合理即可)

试卷第17页,共18页

八年地理上册大单元教学设计(湘教版)

第二章 中国的自然环境

一、本章内容分析

本章涉及中国自然环境的3条标准,即“运用地图和相关资料,简要归纳中国地形、 气候、河湖等的特征;简要分析影响中国气候的主要因素。”,“运用地图和相关资料,描述长江、黄河的特点,举例说明其对经济发展和人们生活的影响”和“运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题;针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议;掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能”。从总体上看,通过本章内容的学习,要求学生从宏观上认识中国自然环境中地形、气候、水文等自然要素的特征,并了解这些自然要素之间的相互关系以及自然环境特征对人类活动的影响。

同时,要求学生运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题;针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议;掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能。较好地体现了核心素养中的人地协调观和综合思维,培养有本领的课程理念。

本章教学设计理念

根据新课标要求,学生学习本主题后,能够运用地图及其他地理工具,从不同媒体及生活体验中获取并运用有关中国地理的信息资料,能够描述中国不同地区的主要地理特征,比较区域差异,从区域的视角说明人类活动与自然环境的关系,初步形成因地制宜的发展观念;能够观察、描述、解释家乡生产生活中的地理事物和现象,表现出主动学习及问题探究的意识和能力,为以后的区域认知奠定基础。

本章是认识中国全貌的一部分,为区域地理学习打基础,区域地理的学习就必须要了解当地经济发展和人民生活与自然环境的相互关系以及与自然的协调发展等方面,中国的地形、气候、河流对人类社会的发展相辅相成,进行生活和生产建设时都是人民必须要考虑的必要因素,地形、气候、河流制约的生产生活的发展,为了学生能够更好的奠定基础,本单元设计主题活动和课堂地理实践力的活动,通过学生的自主学习活动记住主要山脉、重要地形区,运用地图等材料说出地形特点、影响气候的主要因素以及地形、气候对河流的影响。本章活动主题《家乡的环境调查》,通过调查,利用本章所学知识,分析地形、气候、河流对经济、生活的影响,从而落实核心素养人地协调观、区域认知、综合思维以及社会实践力的培养。

本章核心素养

人地协调观 :

1.认识到地形、气候、河流等自然环境对社会生产和生活的影响。

2.举例说明长江、黄河对经济发展和人们生活的影响。

3.针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议。

4.通过考查本地的环境进行乡土地理的教育,激发热爱家乡、发展家乡的激情。

综合思维能力 :

1.运用地图和相关资料,简要分析影响中国气候的主要因素。

2.运用有关资料说出长江、黄河对社会发展的影响。

3.运用资料分析地形、气候、河流等自然环境对社会生产和生活的影响。

区域认知 :

1.运用地图和相关资料,简要归纳中国地形、 气候、河湖等的特征。

2.运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题

3.运用地图和相关资料,描述长江、黄河的特点。

4.分析当地自然灾害发生的原因。

地理实践力:

1.动手绘制中国轮廓图在上面填写主要地形区和阶梯分界线、温度带以及气候类型。

2.掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能。

3.通过各种途径调查家长环境情况,分析自然环境各要素之间的联系与制约并与同学分享。

四、学生分析

1.需求分析:本章依然是认识中国全貌的一部分,上一章了解了中国的疆域,伟大祖国的发展离不开自然环境的各个要素,地形、气候、河流,各要素之间相互联系和制约,各要素对自然灾害的发生有着关键性的影响作用,掌握各要素的协调关系对自然灾害的防治起到重要作用。自然环境也是我国主要产业发展的重要因素,为第四章的中国主要产业学习做好铺垫。

2.学情分析:对中国轮廓有了一定的空间概念,但仍需要加强空间概念的记忆,本章作为地形区分界的山脉、地形区以及干湿地区、温度带、气候类型,自然灾害等名称比较多。课堂通过多次画图,学生容易记住这些名称。教学中老师需要采取多种形式相结合充分调动学生的学习积极性,否则课堂枯燥,学生难以掌握课标的要求,对之后的主要产业学习也不太会分析各要素之间的相互联系和制约。

五、单元教学目标

(一)内容目标

1.运用地图和相关资料,简要归纳中国地形、 气候、河湖等的特征

2.简要分析影响中国气 候的主要因素。

3.运用地图和相关资料,描述长江、黄河的特点,举例说明其对经济发展和人们生活的影响。

4.运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题。

5.针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议。

6.掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能。

(二)学业目标

学习本主题后,学生能够运用地图及其他地理工具,从不同媒体及生活体验中获取并运用有关中国地理的信息资料,描述和说明中国基本的地理面貌,表达热爱祖国的情感; 从区域的视角说明人类活动与自然环境的关系,初步形成因地制宜发展的观念;能够观察、描述、解释家乡生产生活中的地理事物和现象,表现出主动学习及问题探究的意识和能力;能够在生活、学习中积极参与相关的公益活动,具有社会责任感。

六、教学重点:

1.中国的地形特点

中国的气候特点

举例说明长江、黄河对社会经济发展的作用以及对人民生活的影响。

举例说出某种自然灾害的安全防护方法。

七、教学难点

1.本章涉及到的主要山脉、主要地形区的名称较多,在祖国中的地理空间观念的建立是本节教学的难点。

自然地理地形、气候、河流各要素之间的相互联系和制约对生产的发展和生活的影响。

掌握中国主要山脉、主要地形区的名称和空间概念,需要在以后的教学中不断强化。

说出某种自然灾害的防治措施。

八、教学方法:多媒体、课堂活动、小组竞赛、学生互评以及小组合作等。

九、本章活动主题:“家乡的环境调查”

课题目标:环境分为自然环境和人文环境。本章主要学习中国的地形、气候、河流、湖泊等自然要素,将书本知识应用于认识家乡的实践活动中,学以致用,发展知行合一的品格。深入了解家乡的过去,现在和将来,激发对爱乡的情感,增强建设家乡的责任感。学习乡土实践的方法,提升社会调查、人际交往和跨学科学习的能力。

课题活动的设计:活动内容与学科知识以及社会资源的整合。本主题活动以课堂教学为基础,学生运用从书本中学到的学科知识和方法,通过观察,思考、交流和实践,在追寻自己家乡的变化中,不断形成问题,自主建构学习框架,探寻解决问题的途径。

课题准备:要完成这一课题,需要做以下准备:

把全班分成8个小组。供参考的项目有地形组、气候组、河流或湖泊组、自然灾害组,历史沿革(分3小组完成不同时间轴)和民居组,每个项目由一个小组承担任务,每个小组选择一位组长负责。

为了全面了解家乡的自然环境,学生的思路需要与课文保持一致,即在学习我国自然环境某一自然要素的同时,考察家乡自然环境中对应的这一自然要素的情况。并结合所学分析家乡变化与自然环境和社会发展变化的相互关系。

本主题学习活动的形式以社会调查实践活动为主,同时结合网络历史资料等,完成本主题活动需要做好以下考察内容:

家乡的环境调查表

地形组 地势起伏状况

主要地形类型

主要山脉或地形区名称

气候组 温度带

干湿地区

2020年降水量

2021年降水量

2021年季节变化特征

2022年上半年降水量

2022年季节变化特征

气候类型及特点

河流组 主要河流名称

河流水文特征

河流流量 含沙量 流速 水位 汛期 结冰期 河水补给

河流或湖泊对家乡发展的作用

自然灾害组 有何自然灾害(至少两种)

采取防治措施

灾害的应对方法

历史沿革组(3组,每小组完成一个阶段) 解放前状况及分析 改革开放前状况及分析 近五年的变化情况及分析

典型真实故事 典型案例 典型案例

民居组 民居特色

民居与自然的关系

居民房子变化原因及分析

检查进度:为了完成这一课题,你需要在以下阶段检查进度:

第一节第31页考察家乡地势的高低起伏状况,了解家乡有哪些主要山脉或地形类型。

第二节第42页了解家乡的气温和降水有什么变化规律,处于什么温度带、干湿区和气候类型及其特征。

第二节第45页了解家乡自然灾害有哪些?如何防治?面对某种自然灾害的安全防护技能?

第三节第49页了解家乡河流或湖泊,考察它们的基本特征。

第三节第59页探讨河流对家乡的作用及生产、生活的影响?

历史沿革组从第一节就开始走访调查或查询资料了解当时的典型事迹并随着课程的不断深入利用所学知识分析当时发展状况的原因。

总结学完本章之后(第59页),总结构成家乡自然环境的自然要素,认真思考这些自然要素是如何相互影响和相互制约的。最后各小组进行汇报。

调查表收藏好,在认识我国自然资源和主要产业后根据调查情况思考、探究为发展家乡的经济出谋划策。

搜集资料的渠道:社会调查、走访家乡有威望的年纪较大老人、参观、网络查询等

呈现结果方式:将搜集到的资料进行整理,根据各组情况:①形成调查报告(告诉学生调查报告的写法);②做成PPT进行讲解展示汇报;③展示图,指图讲解。

课题收获:在此过程中,家乡的地理、历史、文化等知识综合呈现,与课程内容和学生学习的过程形成自然融合的整体。通过一系列活动,学生能够获得最为真实的感受,强化对家乡的认知,提高收集、分析、处理、运用信息的能力,提高合作、交流和分享的意识。

调查结果评价细目表如下:

评价结果 地形组 气候组 河流组 历史组(3个小组) 自然灾害组

优秀 能够图文结合,流利介绍家长的地形地势特点以及详细介绍对家乡发展的影响 能够图文结合,详细数据流利说出家乡气候特征以及对家乡发展的影响 能够图文结合,详细流利说出家乡河流特征以及对家乡发展的影响 能够图文结合,详细流利生动说出不同历史时期的典型案例,并全面分析原因 能够说出至少两种及以上自然灾害的名称,较为详细的防治措施和安全防护技能。

良好 能够较为流利介绍家长的地形地势特点以及相对详细对家乡发展的影响 能够文字较详细流利说出家乡气候特征以及对家乡发展的影响 能够文字,较流利说出家乡河流特征以及对家乡发展的影响 能够文字较流利说出不同历史时期的典型案例,并比较全面分析原因 能够说出两种自然灾害的名称,防治措施和安全防护技能。

合格 能够介绍家长的地形地势特点简单说出对家乡发展的影响 在小组成员的合作下说出气候特征及对家乡发展的影响 在小组成员的合作下能够说出河流特征及对家乡发展的影响 能够文字在小组成员合作下说出不同历史时期的典型案例,并简单分析原因 能够说出两种自然灾害的名称,在小组成员合作下防治措施和安全防护技能。

十、教学流程图

教学思路:中国的地形——学生画图填写主要地形图——中国的气候——中国河流——滚滚长江——滔滔黄河——展示学生社会调查报告——激发热爱家乡热情

十一、教学过程

第二章 中国的自然环境(第十课时)

1.教学重点

针对本章主题活动,利用本章所学知识,分析家乡的发展因素

2.教学难点

本章主题活动各小组如何撰写调查报告

教学目标

对照大单元,大任务的思想理念,发展学生地理实践力、区域认知能力、综合思维以及人地协调观的核心素养培养,学生身边的地理,对学生有用的地理。

教学方法

指导法、学生展示法、讨论法等

5教学设计

教学流程 内容 活动 教师指导 设计意图

导入 地理是一门综合学科,地理在我们的生产、生活中处处皆是,第三章中国的自然环境,自然环境地形、气候、河流是我们人类赖以生存的必需要素,本章大作业就是学习用这些要素为以后的家乡建设服务。

新课导学 主题活动的8个小组从地形、气候、河流、民居、历史沿革(3阶段)和灾害组依次派人上台展示本组的劳动成果。 (附:考查内容表1 评价细目表2在后面) 学生们很兴奋、很认真 每组展示完毕都需要给与掌声鼓励。按照评价细则每组成员加分。 对学生的教学对照大单元,大任务的思想理念,发展学生地理实践力、区域认知能力、综合思维以及人地协调观的核心素养培养,学生身边的地理,对学生有用的地理。

课堂小结 通过小组成员的介绍,可以看出每个小组都非常认真努力完成本组任务,每个小组的任务都非常出色,汇报精彩,你们太了不起了。通过本次主题活动,让同学们深刻体会到生产建设离不开自然环境的各个因素,体会到发展生产建设需要根据当地的环境因地制宜。在发展建设的同时需要保护我们的环境,做到人地协调,把我们的家园建设得更好美丽,人民生活更加幸福! 学生处于自我欣慰中,有成就感 鼓励学生,增加学生的学习自信心,热爱学习

附:考查内容表1

家乡的环境调查表

地形组 地势起伏状况

主要地形类型

主要山脉或地形区名称

气候组 温度带

干湿地区

2020年降水量

2021年降水量

2021年季节变化特征

2022年上半年降水量

2022年季节变化特征

气候类型及特点

河流组 主要河流名称

河流水文特征

河流流量 含沙量 流速 水位 汛期 结冰期 河水补给

河流或湖泊对家乡发展的作用

自然灾害组 有何自然灾害(至少两种)

采取防治措施

灾害的应对方法

历史沿革组(3组,每小组完成一个阶段) 解放前状况及分析 改革开放前状况及分析 近五年的变化情况及分析

典型真实故事 典型案例 典型案例

民居组 民居特色

民居与自然的关系

居民房子变化原因及分析

评价细目表2

评价结果 地形组 气候组 河流组 历史组(3个小组) 自然灾害组

优秀 能够图文结合,流利介绍家长的地形地势特点以及详细介绍对家乡发展的影响 能够图文结合,详细数据流利说出家乡气候特征以及对家乡发展的影响 能够图文结合,详细流利说出家乡河流特征以及对家乡发展的影响 能够图文结合,详细流利生动说出不同历史时期的典型案例,并全面分析原因 能够说出至少两种及以上自然灾害的名称,较为详细的防治措施和安全防护技能。

良好 能够较为流利介绍家长的地形地势特点以及相对详细对家乡发展的影响 能够文字较详细流利说出家乡气候特征以及对家乡发展的影响 能够文字,较流利说出家乡河流特征以及对家乡发展的影响 能够文字较流利说出不同历史时期的典型案例,并比较全面分析原因 能够说出两种自然灾害的名称,防治措施和安全防护技能。

合格 能够介绍家长的地形地势特点简单说出对家乡发展的影响 在小组成员的合作下说出气候特征及对家乡发展的影响 在小组成员的合作下能够说出河流特征及对家乡发展的影响 能够文字在小组成员合作下说出不同历史时期的典型案例,并简单分析原因 能够说出两种自然灾害的名称,在小组成员合作下防治措施和安全防护技能。

6.板书设计

作业设计

“达人所之未达,探人所之未知。”徐霞客是明代杰出的地理学家和旅行家,一生足迹遍及我国众多地区,他将考察所得撰成地理著作《徐霞客游记》,对其游历地区的山川、河流、植被和地质地貌等做了详细描述。图1为徐霞客旅行线路示意图。阅读图文材料,回答下列问题。

徐霞客旅行经过的地形区有: 华北平原、 长江中下游平原、东南丘陵 、云贵高原。

《游天台山日记》是《徐霞客游记》的开篇之作,游记中对天台山的记录是:“荒草靡靡,山高风冽,草上结霜高寸许……岭角(脚)山花盛开,顶上反不吐色(开花),盖为高寒所勒(约束)耳。”

“顶上反不吐色”是对山顶景观的描述,“岭角山花盛开 ”是对山脚景观的描述,“盖为高寒所勒耳 ”是对景观差异原因的表述,推断从山脚到山顶气候变化的主要影响因素是地形(海拔、地势)。

(3)徐霞客是世界上对石灰岩地貌进行科学考察和研究的先驱。他对湖南、广西、贵州和云南各地不同的石灰岩地貌作了详细考察和描述,并对地貌成因作出科学解释。“四顾皆石峰,无一土山相杂,石峰林立”是徐霞客对石灰岩地貌特征的描述,图2中能够反映上述地貌特征的是 ② 。(填序号)

(4)徐霞客的科学成就还在于对河流的考察,他好许多河流的源头进行了探索,通过亲身考察论证了金沙江是长江的正源,否定了被人们奉为经典的《禹贡》中关于“岷山导江”的说法。河流的水文特征与地理环境有密切关系。图中A、B为徐霞客客考察过的两条河流。将框图中序号代表的内容填写完整,分析A、B两河结冰期和流量的差异及其主要影响因素。

①有(较长) ②无 ③小 ④大 ⑤(冬季)气温的差异⑥气候(地理位置)

课后反思

本章主题活动是一个跨学科知识的融合课(历史、地理、美术、数学、生物等),学生们努力认真完成任务,环境对于农业的发展,有的组别还举例说出某些作业的生活习性,远远出乎老师的预设。主题活动每位同学都得到提升,地理实践力充分得到锻炼,提升区域认知能力,综合思维能力,同时指导了因地制宜的人地协调观发展。老师要充分相信学生,学生会展示自己最大的能力。

本章综合大作业(核心素养提升)

辽宁省盘锦市是我国重要的水稻产区,该地生产的大(米品质优良,是中国地理标志产品。同学们对盘锦优质生态稻米的生产条件开展了探究学习活动。阅读探究学习活动资料,回答下列问题。

资料一 下图为盘锦位置图

资料二 表1为盘锦月平均气温和月降水量数据

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

气温(°C) -9 -5 2 10 17 22 27 26 19 11 2 -5

降水量(毫米) 5 5 10 35 60 80 170 180 65 40 20 8

资料三 水稻小知识

水稻有很多不同的品种,籼稻和粳稻是其中常见的两种,粳稻适合生长在温带,也可生长在亚热带的高海拔地区,籼稻适合生长在湿热的热带和亚热带地区。水稻全生长季需水量一般在 700~1200毫米,春天水田泡田、插秧需水量大,7.8月是水稻生长的另一需水高峰期。水稻生长期长利于稻米风味物质积累,昼夜温差大也利于糖分积累,使稻米营养丰富品质更佳。

探究主题一 地理位置

盘锦地处渤 海之滨、辽河三角洲核心地带,平均海拔4米,地势低平,土壤肥沃。入海口处有30多万公顷的湿地,能调节气候,净化空气和水体,为水稻生产提供生态屏障,被誉为“黄金三角洲”地带。

探究主题二 气候条件

盘锦四季分明,气候温和,一年中有 9 个月的月平均气温大于 0℃,适宜种植粳稻,盘锦水稻生长期约158~170天,可一年一熟。夏季白昼时间 长,日照充足。水稻成熟时,昼夜温差大,成为盘锦大米质优而甜的重要原因之一。

探究主题三 水源条件

盘锦的年降水量约680毫米,不能满足水稻生长的需水量。特别是在水田泡田的春季,辽河是盘锦稻田灌溉的重要水源,该季节辽河径流的水源主要来自 积雪融水 (降水、地下水、积雪融水)。当地还建有大型水库以保障生产,水库主要在 夏 (夏秋) 季蓄水。

探究主题四 种植模式

盘锦很多地区采用“稻蟹共生”的生产模式如下图:

良性的生态循环。在该生产模式中,蟹的作用是 除杂草、吃害虫、粪便肥田 ,与单纯种植水稻相比,“稻蟹共生”模式可以B(选择填空)。

①增加当地耕地面积 ②丰富农产品的类型③利于大规模机械化生产 ④减少农药和化肥的使用量

A. ①② B. ②④ C. ①④ D. ③④

探究主题五 农业科技

近年来,盘锦的农业科技投入不断增加,水稻生产综合机械化率达到 92%,机械化种植比人工种植成本低,既省工又省时,生产效率高。机器插秧比人工插秧能增产 5%左右,机械收割还能减少损失3%左右。当地建立智能育苗大棚,根据实际情况进行温度、光照、湿度调节,降低了天气因素的影响,保证了育苗质量。

阅读材料可知,科学技术应用于水稻生产可以提高生产效率、提高 水稻质量等,可降低生产成本、降低天气影响等。

探究主题六 经营模式

盘锦率先在全国提出“互联网+认养农业”模式,经营以“盘锦大米”为代表的系列农产品。认养地的水稻生产全程托管给当地农民,认养地块安装了360度可视化系统,认养人可通过手机 APP随时监测水稻的生长情况,不仅可以“看着自己种的东西长大”,还能吃到自己定制的健康大米。

(6)请你对盘锦实施“互联网+认养农业”经营模式进行评价。

略(答案合理即可)

试卷第17页,共18页