【大单元教学】湘教版地理八上第二章《中国的自然环境》第二节(共3课时) 单元整体核心素养教学设计

文档属性

| 名称 | 【大单元教学】湘教版地理八上第二章《中国的自然环境》第二节(共3课时) 单元整体核心素养教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 588.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-09-13 09:29:22 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

八年地理上册大单元教学设计(湘教版)

第二章 中国的自然环境

一、本章内容分析

本章涉及中国自然环境的3条标准,即“运用地图和相关资料,简要归纳中国地形、 气候、河湖等的特征;简要分析影响中国气候的主要因素。”,“运用地图和相关资料,描述长江、黄河的特点,举例说明其对经济发展和人们生活的影响”和“运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题;针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议;掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能”。从总体上看,通过本章内容的学习,要求学生从宏观上认识中国自然环境中地形、气候、水文等自然要素的特征,并了解这些自然要素之间的相互关系以及自然环境特征对人类活动的影响。

同时,要求学生运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题;针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议;掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能。较好地体现了核心素养中的人地协调观和综合思维,培养有本领的课程理念。

本章教学设计理念

根据新课标要求,学生学习本主题后,能够运用地图及其他地理工具,从不同媒体及生活体验中获取并运用有关中国地理的信息资料,能够描述中国不同地区的主要地理特征,比较区域差异,从区域的视角说明人类活动与自然环境的关系,初步形成因地制宜的发展观念;能够观察、描述、解释家乡生产生活中的地理事物和现象,表现出主动学习及问题探究的意识和能力,为以后的区域认知奠定基础。

本章是认识中国全貌的一部分,为区域地理学习打基础,区域地理的学习就必须要了解当地经济发展和人民生活与自然环境的相互关系以及与自然的协调发展等方面,中国的地形、气候、河流对人类社会的发展相辅相成,进行生活和生产建设时都是人民必须要考虑的必要因素,地形、气候、河流制约的生产生活的发展,为了学生能够更好的奠定基础,本单元设计主题活动和课堂地理实践力的活动,通过学生的自主学习活动记住主要山脉、重要地形区,运用地图等材料说出地形特点、影响气候的主要因素以及地形、气候对河流的影响。本章活动主题《家乡的环境调查》,通过调查,利用本章所学知识,分析地形、气候、河流对经济、生活的影响,从而落实核心素养人地协调观、区域认知、综合思维以及社会实践力的培养。

本章核心素养

人地协调观 :

1.认识到地形、气候、河流等自然环境对社会生产和生活的影响。

2.举例说明长江、黄河对经济发展和人们生活的影响。

3.针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议。

4.通过考查本地的环境进行乡土地理的教育,激发热爱家乡、发展家乡的激情。

综合思维能力 :

1.运用地图和相关资料,简要分析影响中国气候的主要因素。

2.运用有关资料说出长江、黄河对社会发展的影响。

3.运用资料分析地形、气候、河流等自然环境对社会生产和生活的影响。

区域认知 :

1.运用地图和相关资料,简要归纳中国地形、 气候、河湖等的特征。

2.运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题

3.运用地图和相关资料,描述长江、黄河的特点。

4.分析当地自然灾害发生的原因。

地理实践力:

1.动手绘制中国轮廓图在上面填写主要地形区和阶梯分界线、温度带以及气候类型。

2.掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能。

3.通过各种途径调查家长环境情况,分析自然环境各要素之间的联系与制约并与同学分享。

四、学生分析

1.需求分析:本章依然是认识中国全貌的一部分,上一章了解了中国的疆域,伟大祖国的发展离不开自然环境的各个要素,地形、气候、河流,各要素之间相互联系和制约,各要素对自然灾害的发生有着关键性的影响作用,掌握各要素的协调关系对自然灾害的防治起到重要作用。自然环境也是我国主要产业发展的重要因素,为第四章的中国主要产业学习做好铺垫。

2.学情分析:对中国轮廓有了一定的空间概念,但仍需要加强空间概念的记忆,本章作为地形区分界的山脉、地形区以及干湿地区、温度带、气候类型,自然灾害等名称比较多。课堂通过多次画图,学生容易记住这些名称。教学中老师需要采取多种形式相结合充分调动学生的学习积极性,否则课堂枯燥,学生难以掌握课标的要求,对之后的主要产业学习也不太会分析各要素之间的相互联系和制约。

五、单元教学目标

(一)内容目标

1.运用地图和相关资料,简要归纳中国地形、 气候、河湖等的特征

2.简要分析影响中国气 候的主要因素。

3.运用地图和相关资料,描述长江、黄河的特点,举例说明其对经济发展和人们生活的影响。

4.运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题。

5.针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议。

6.掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能。

(二)学业目标

学习本主题后,学生能够运用地图及其他地理工具,从不同媒体及生活体验中获取并运用有关中国地理的信息资料,描述和说明中国基本的地理面貌,表达热爱祖国的情感; 从区域的视角说明人类活动与自然环境的关系,初步形成因地制宜发展的观念;能够观察、描述、解释家乡生产生活中的地理事物和现象,表现出主动学习及问题探究的意识和能力;能够在生活、学习中积极参与相关的公益活动,具有社会责任感。

六、教学重点:

1.中国的地形特点

中国的气候特点

举例说明长江、黄河对社会经济发展的作用以及对人民生活的影响。

举例说出某种自然灾害的安全防护方法。

七、教学难点

1.本章涉及到的主要山脉、主要地形区的名称较多,在祖国中的地理空间观念的建立是本节教学的难点。

自然地理地形、气候、河流各要素之间的相互联系和制约对生产的发展和生活的影响。

掌握中国主要山脉、主要地形区的名称和空间概念,需要在以后的教学中不断强化。

说出某种自然灾害的防治措施。

八、教学方法:多媒体、课堂活动、小组竞赛、学生互评以及小组合作等。

九、本章活动主题:“家乡的环境调查”

课题目标:环境分为自然环境和人文环境。本章主要学习中国的地形、气候、河流、湖泊等自然要素,将书本知识应用于认识家乡的实践活动中,学以致用,发展知行合一的品格。深入了解家乡的过去,现在和将来,激发对爱乡的情感,增强建设家乡的责任感。学习乡土实践的方法,提升社会调查、人际交往和跨学科学习的能力。

课题活动的设计:活动内容与学科知识以及社会资源的整合。本主题活动以课堂教学为基础,学生运用从书本中学到的学科知识和方法,通过观察,思考、交流和实践,在追寻自己家乡的变化中,不断形成问题,自主建构学习框架,探寻解决问题的途径。

课题准备:要完成这一课题,需要做以下准备:

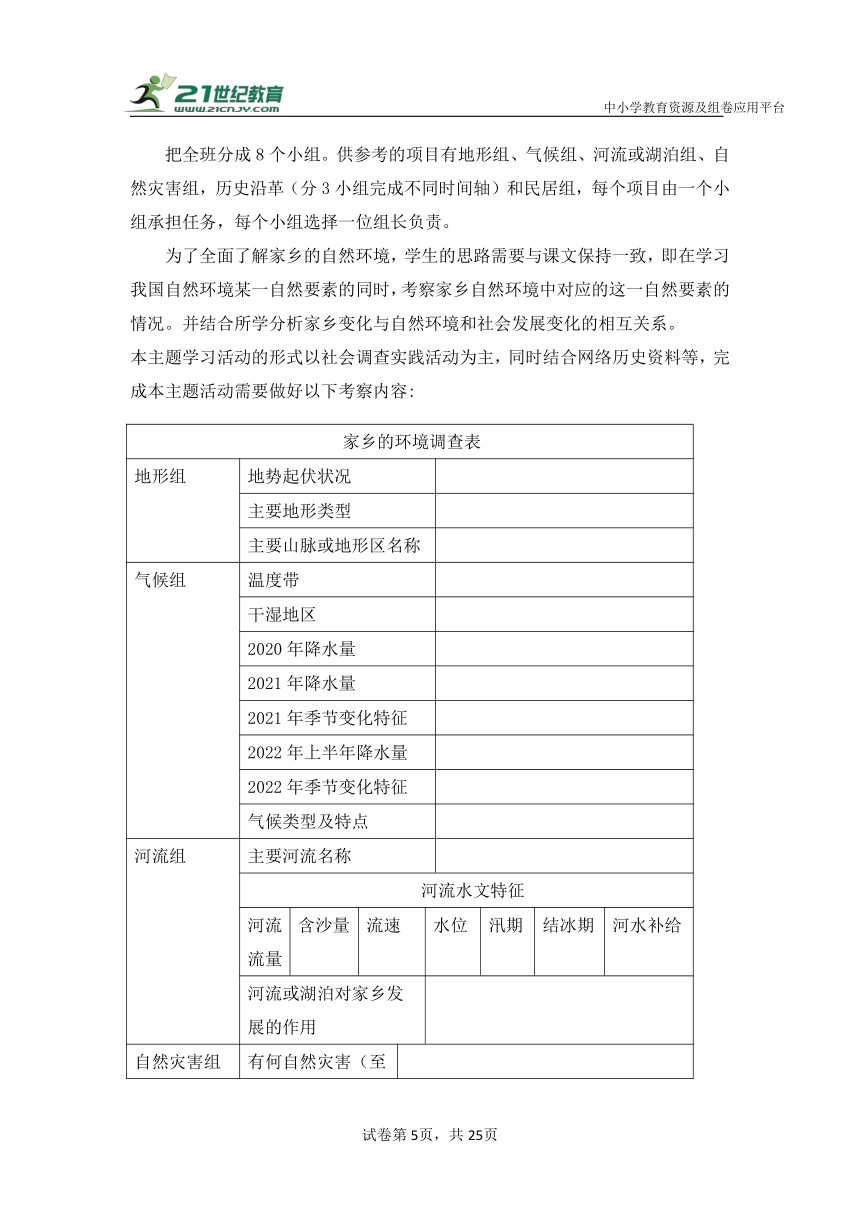

把全班分成8个小组。供参考的项目有地形组、气候组、河流或湖泊组、自然灾害组,历史沿革(分3小组完成不同时间轴)和民居组,每个项目由一个小组承担任务,每个小组选择一位组长负责。

为了全面了解家乡的自然环境,学生的思路需要与课文保持一致,即在学习我国自然环境某一自然要素的同时,考察家乡自然环境中对应的这一自然要素的情况。并结合所学分析家乡变化与自然环境和社会发展变化的相互关系。

本主题学习活动的形式以社会调查实践活动为主,同时结合网络历史资料等,完成本主题活动需要做好以下考察内容:

家乡的环境调查表

地形组 地势起伏状况

主要地形类型

主要山脉或地形区名称

气候组 温度带

干湿地区

2020年降水量

2021年降水量

2021年季节变化特征

2022年上半年降水量

2022年季节变化特征

气候类型及特点

河流组 主要河流名称

河流水文特征

河流流量 含沙量 流速 水位 汛期 结冰期 河水补给

河流或湖泊对家乡发展的作用

自然灾害组 有何自然灾害(至少两种)

采取防治措施

灾害的应对方法

历史沿革组(3组,每小组完成一个阶段) 解放前状况及分析 改革开放前状况及分析 近五年的变化情况及分析

典型真实故事 典型案例 典型案例

民居组 民居特色

民居与自然的关系

居民房子变化原因及分析

检查进度:为了完成这一课题,你需要在以下阶段检查进度:

第一节第31页考察家乡地势的高低起伏状况,了解家乡有哪些主要山脉或地形类型。

第二节第42页了解家乡的气温和降水有什么变化规律,处于什么温度带、干湿区和气候类型及其特征。

第二节第45页了解家乡自然灾害有哪些?如何防治?面对某种自然灾害的安全防护技能?

第三节第49页了解家乡河流或湖泊,考察它们的基本特征。

第三节第59页探讨河流对家乡的作用及生产、生活的影响?

历史沿革组从第一节就开始走访调查或查询资料了解当时的典型事迹并随着课程的不断深入利用所学知识分析当时发展状况的原因。

总结学完本章之后(第59页),总结构成家乡自然环境的自然要素,认真思考这些自然要素是如何相互影响和相互制约的。最后各小组进行汇报。

调查表收藏好,在认识我国自然资源和主要产业后根据调查情况思考、探究为发展家乡的经济出谋划策。

搜集资料的渠道:社会调查、走访家乡有威望的年纪较大老人、参观、网络查询等

呈现结果方式:将搜集到的资料进行整理,根据各组情况:①形成调查报告(告诉学生调查报告的写法);②做成PPT进行讲解展示汇报;③展示图,指图讲解。

课题收获:在此过程中,家乡的地理、历史、文化等知识综合呈现,与课程内容和学生学习的过程形成自然融合的整体。通过一系列活动,学生能够获得最为真实的感受,强化对家乡的认知,提高收集、分析、处理、运用信息的能力,提高合作、交流和分享的意识。

调查结果评价细目表如下:

评价结果 地形组 气候组 河流组 历史组(3个小组) 自然灾害组

优秀 能够图文结合,流利介绍家长的地形地势特点以及详细介绍对家乡发展的影响 能够图文结合,详细数据流利说出家乡气候特征以及对家乡发展的影响 能够图文结合,详细流利说出家乡河流特征以及对家乡发展的影响 能够图文结合,详细流利生动说出不同历史时期的典型案例,并全面分析原因 能够说出至少两种及以上自然灾害的名称,较为详细的防治措施和安全防护技能。

良好 能够较为流利介绍家长的地形地势特点以及相对详细对家乡发展的影响 能够文字较详细流利说出家乡气候特征以及对家乡发展的影响 能够文字,较流利说出家乡河流特征以及对家乡发展的影响 能够文字较流利说出不同历史时期的典型案例,并比较全面分析原因 能够说出两种自然灾害的名称,防治措施和安全防护技能。

合格 能够介绍家长的地形地势特点简单说出对家乡发展的影响 在小组成员的合作下说出气候特征及对家乡发展的影响 在小组成员的合作下能够说出河流特征及对家乡发展的影响 能够文字在小组成员合作下说出不同历史时期的典型案例,并简单分析原因 能够说出两种自然灾害的名称,在小组成员合作下防治措施和安全防护技能。

十、教学流程图

教学思路:中国的地形——学生画图填写主要地形图——中国的气候——中国河流——滚滚长江——滔滔黄河——展示学生社会调查报告——激发热爱家乡热情

十一、教学过程

第二节 中国的气候(第一课时)

1.教学重点

运用地图和相关资料,简要归纳中国气候中气温的分布特征

教学难点

(1)冬季我国气温南北温差大的原因

(2)运用地图相关资料,举例说出气温对生产、生活的影响

3.教学目标

(1)运用地图和相关资料,简要归纳中国气候中气温的分布特征

(2)举例说出气温对生产、生活的影响

4.教学设计

环节 内容 活动 方法指导 设计意图

导入新课 用春节时的景从海南到黑龙江做成视频配上音乐播放导入,让学生感受从南往北春节的景象体现气温的变化。——气候复杂多样(板书) 边看视频边思考从南往北春季气温有何变化? 边看边思考出现较大差异的原因? 提起学生的兴趣 ,看到春节喜庆的场面活跃课堂

转承 组成气候的两大要素是什么?气温和降水。本节课先来看气温

新课导 学 完成课本P33活动1~3题。 (1.1月0°C等温线与秦岭淮河大致的分布大致吻合。 冬季南北温差大,越往北去气温越低。 冬季最冷在北方地区,气温最高在海南。 夏季南北温差不大,全国普遍高温。 5.夏季最热的地方在夏新疆吐鲁番,最冷在青藏高原) 6.为何冬季全国温差大? 冬季,北方正午太阳高度比南方低,白昼短,得到的太阳光热少。 北方靠近冬季风的原地。加剧了北方的寒冷程度 图片文字视频材料展示目前测得北方最冷的是根河市情况 学生都很认真看图,算温差等 学生感兴趣 0°C 提醒:分析,目前测得为何根河比漠河更冷的原因?(地形是主因,纬度差不多) 实际和时代感,课本的资料已经很久,教学不能墨守成规

转承 我国冬季南北方气温相差很大,所在温度带也不同,我国有哪些温度带呢?

新课 导学 根据气温的南北差异,结合农农业生产实际,以活动积温为主要指标,从北到南,中国划分为那几个温度带?(寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带和高原气候区。) 秦岭淮河线是哪些温度带的划分界线?(亚热带、暖温带) 不同的温度带有其适宜生长的作物。思考:同一种作物为何不能在所有的温度带生长呢?(所需热量不同),同一种作物可以种植几次? 说说您的家乡是处于什么温度带,冬天、夏天感觉如何?你的家乡农业种植什么作物?父母一年内同样的作物种几次呢? 学生阅读P34“中国温度带的划分”图 讨论热烈 注意秦岭淮河线的位置 学生自学,自己发现问题 学生发散思维和事物发展的制约性

课堂小结 谈谈本节课您的收获 每说到一点加0.5分 学生踊跃举手 适时给予表述正确性提醒 学生撸一撸自己的思路,上课还留下哪些信息,有助于加深印象。

课堂活动 拿出前面自己画的图,再设计不同图例,在图上标出温度带大致位置(同学相互检查,五个温度带和一个高原气候区,每添加一个加一分) 有的学生犯难了,有的设计图例 提醒:可以用斜线(不同方向的斜线)或者斜线+横线等区分 加分最能带动学生积极性。创作的艺术性和创新性 (跨学科教学—美术)

6.板书设计

第二节中国的气候(第一课时)

作业设计

主题活动气候组的开始调查,收集资料;河流组的准备好考查路线。

地形组的整理材料,开始卷写调查报告

灾害组、历史沿革组继续整理材料

完成地理图册温度带的填图练习

教学反思

本节课是气候要素中的气温,通过地图和相关资料了解我国气温南北的在冬季和夏季的差异,课堂资料丰富,本节课难度不大,学生学习轻松,尤其是加分环节,学生最为积极。不足之处:内容还可以再增加一点。

第二节 中国的气候(第二课时)

1.教学重点

运用地图和相关资料,简要归纳中国气候中降水的分布特征

教学难点

(1)降水分布规律性的原因

(2)运用地图相关资料,举例说出降水对生产、生活的影响

3.教学目标

(1)运用地图和相关资料,简要归纳中国气候中降水的分布特征

(2)举例说出降水对生产、生活的影响

4.教学设计

环节 内容 活动 方法指导 设计意图

新课导入 用从沿海到内陆的植被图片做成视频配上音乐播放导入,让学生感受从沿海到内陆的景象体现降水的变化。——气候复杂多样 让学生感受祖国各地降水不同

转承 气候复杂多样,不仅仅是我国有多种温度带,还跟降水不均有关

新课导学 1.同学们想想,我们的家乡一年下雨多吗?(有的年份多,有的年份少。。。。。。。) 2.完成课本P36活动第1、2题。 3.我国的降水分布不均匀,有什么规律吗? 自东南往西北降水逐渐减少 (2)时间上夏秋多、多春少 (3)年际变化大 4.一个地区气候的干湿程度,与当地的降水量和蒸发量有关。降水量大于蒸发量,气候湿润;反之,气候干旱。根据气候的干湿程度,可将中国划分为湿润、半湿润、半干旱和干旱四类干湿地区。 5.请拿2-25图的降水量划线图与2-27图对比,发现这些降水量线是哪些干湿地区的划分界线? 6.不同的干湿地区,生长的植被相同吗? 7.完成P38活动第2题。 8.把不同的干湿地区对照中国地形区图,干湿地区所在的地形区位置大致降水情况,结合生活中看到的信息,感受不同地区降水不同,生产、生活也不同。 9.不同温度带与不同的降水组合形成不同的气候。我国有哪些类型呢? 10.说出自己家乡的气候类型? 合作讨论: (前后4人一小组) 举例说明复杂多样的气候对我国动植物、农业生产、文化生活等方面的影响? ①结合教材P39活动内容,联系生活来回答 ②探究动植物、农业生产、生活(衣、食、住、行等)旅游资源等方面 ③小组交流,推选代表表达交流情况 (合作讨论评价细则附在后面) 说开了 看图“中国年降水量分布图” 有的年份发大水多,有的年份干旱严重 学生认真对照 看P37阅读 学生看P38图2-28 举例:多的地方和少的地方 据身边近几年的河水变化情况 思考为什么? 通过材料发现事物的呈现的变化能力 结合身边的地理事物,学习对生活有用的地理,地理就在我们身边,并不陌生 地理事物的相关性 因地制宜种植作物,发展农业的概念 区域认知和人地协调观核心素养的培养 根据所学,加强区域认知、人地协调观、综合思维的培养

课堂小结 谈谈本节课您的收获 (提示:气温和降水)每说到一点加0.5分 学生踊跃举手 适时给予表述正确性提醒 学生撸一撸自己的思路,上课还留下哪些信息,有助于加深印象。

课堂活动 拿出前面自己画的图,再设计不同图例,在图上标出干湿地区的大致位置,并保存好图。第三节学习还须使用 有的学生犯难了,有的设计图例 提醒:可以用斜线(不同方向的斜)或者斜线+横线等区分 创作的艺术性和创新性 (跨学科教学——美术)

复杂多样的气候对我国动植物、农业生产、文化生活等方面的影响评价细目表

小组评价结果 动植物组 农业生产组 生活(衣、食、行)组 民居组

优秀 流利说出气候的特征和对环境起到的作用以及三种不同动或植物影响 流利说出气候特征和对种植、放牧、森林等方面的影响 流利说出气候特征和衣、食、行三方面的影响 能够流利说出气候特征和三对个民居建筑的影响

良好 说出两种气候的特征和对环境起到的作用以及两种不同动或植物影响 说出两种气候特征和对种植、放牧、森林等其中两方面的影响 说出两种气候特征和衣、食、行其中两种的影响 能够说出两种气候特征和对两种民居建筑的影响

合格 说出一种气候的特征和对环境起到的作用以及一种不同动或植物影响 说出一种气候特征和对种植、放牧、森林等其中一方面的影响 说出气候特征和衣、食、行其中一方面的影响 能够说出一种气候特征和对一种民居建筑的影响

6.板书设计

第二节中国的气候——降水(第二课时)

作业设计

主题活动的地形组、继续撰写调查报告

主题活动气候组的继续考查、调查整理资料

主题活动灾害组、历史沿革组的继续考查、调查,整理资料

主题活动河流组准备好调查活动线路,开始收集资料。

选择题

读我国五城市气候资料图,完成下面三题。

1.图中城市气温年较差最大的是(A )

A.乌鲁木齐 B. 呼和浩特 C.银川 D. 南宁

2.拉萨的气温年较差较小,其主要影响因素是( B )

A.纬度位置 B.地形地势 C.海陆分布 D.人类活动

3.下列关于图中城市降水特征的叙述,正确的一项是(B)

A.乌鲁木齐降水多,季节变化大 B.银川降水少,季节变化大

C.拉萨降水多,季节变化小 D.南宁降水少,季节变化小

读我国四地降水量柱状图,回答下面两题。

1.我国东部地区降水最多的季节是( B )

A.春季 B. 夏季 C.秋季 D.冬季

2.如果月降水量超过100毫米算作雨季,那么从北向南雨季变化的规律有( D )

①越向南雨季开始越早 ②越向南雨季结束越早 ③越向南雨季越短 ④越向南雨季越长

①② B. ③④ C. ②③ D. ①④

8.课后反思

本节的重点、难点就是运用地图和相关资料,简要归纳中国气候的特征以及对生产、生活的影响,解决重难点通过课堂活动的合作讨论:举例说明复杂多样的气候对我国动植物、农业生产、文化生活等方面的影响?让学生明白了不同气候类型对生产生活的影响不同,保护好环境对气候的影响及其重要,保护好环境、保护好气候就是保护好我们自己,对学生进行人地协调观的教育。

第二节 中国的气候(第三课时)

1.教学重点

(1)运用地图和相关资料,简要分析影响中国气候的主要因素

(2)运用地图和相关资料,描述中国的自然环境和环境问题

(3)针对某一自然灾害提出合理的防治建议

(4)掌握一定的气象灾害安全防护技能

2.教学难点

运用地图和相关资料,描述中国的自然环境和环境问题

3.教学目标

运用地图和相关资料,简要归纳中国民族分布特点,树立中华民族共同体意识

2.地方文化特色对旅游业的发展

4.教学手段:多媒体、活动、讨论,对比等

5.教学设计

教学流程 内容 活动 活动指导 设计意图

导入新课 播放《自然科学》中亚洲东部与非洲北部的自然景观差异如此之大?思考:Why 非洲北部是沙漠。。。。。。 纬度大题一致,两处的植物生长如此不同? 遇到不同的现象多问几个为什么?

新课导学 找出中国东部气候类型与非洲北部气候类型的不同之处。 中国东部热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候,季风气候显著。是中国气候的主要特征之二。 季风 季风风向源地性质夏季风偏南风海洋温暖湿润冬季风偏北风内陆寒冷干燥

受季风影响较大的区域为季风区;反之。 中国东部降水多主要是受夏季风的影响,也是导致中国降水时空分布不均的主要原因。 6.非季风区为何就降水少呢? 夏季风带来降水,对我国农业生产和人民的生活一定都是好处吗? (夏季风与雨带进退的“失常”,往往会造成旱涝灾害。雨带如果推进迟缓,久久徘徊在南方,会会导致“南涝北旱”;如果推进迅速,且在北方滞留时间长,则容易出现 “北涝南旱”的局面。) 讨论:你的家乡是季风区还是非季风区,举例说明季风对家长生产、生活的影响? 非洲是沙漠气候。中国是季风气候 学生讨论:得出非季风区主要是地形因素的影响,挡住水汽难以进入。 不一定完全好。 讨论热烈 学生抽查(每说出一方面加1分) 提醒学生从“季风区与非季风区”图上找到信息 提示:降水多或者少,对农业、交通、上学、上班、建筑等方面考虑。 学生自己发现问题并解决问题。弄明白为何我国东部地区降水多 认识到事物具有两面性,需要根据实际情况而定,综合思维培养 培养发散思维,综合考虑问题

转承 季风强盛也会带来一些自然灾害,我国自然灾害主要有哪些呢?

新课导学 小组合作:内容好额评价细则附在后面 全班分成六个大组,选出发言代表 小组成员每位都得加同样的分数 学生对自己终身有用的地理

课堂小结 导致我国降水不均的而主要原因是什么? 谈谈本节课学到了哪些灾害的自救方法 主动回答正确加1分 回顾课堂所学的知识和灾害面前自救技能,学习有用的地理

附:气象灾害的发生及应对措施表1

气象灾害 发生时间 天气现象 带来影响 如何防治 安全防护技能

寒潮

台风

梅雨

沙尘暴

干旱

洪涝

附:气象灾害的发生及应对措施评价细则表2

评价结果 优秀+3 良好+2 合格+1

评价细则 能够详细流利回答表格中的内容,灾害的防范措施可行,安全防护技能介绍详细,简单有效 能够较为详细流利回答表格中的内容,灾害的防范措施部分可行,安全防护技能简单有效 能够回答表格中的内容,灾害的防范措施有一定的可行性,安全防护技能具有一定的作用

6.课堂板书

第二节 中国的气候(第三课时)

7.作业设计

(1)主题活动的地形组继续撰写调查报告

(2)主题活动民居组、气候组的整理调查资料,开始撰写调查报告

(3)主题活动灾害组、历史沿革组的继续考查、调查,整理资料,准备撰写调查报告

(4)主题活动河流组准备好与需要调查的部门取得联系。

(5)北京的雯雯了解到,我国气候候差异很大,形成了各具特色的与气候有关的旅游资源。读图回答下列问题。

(1)四地气候中,代表吐鲁番的是丙,代表漠河的是甲,代表五道梁的是丁,代表海口的是乙。

(2)8月的北京,暴雨频繁,她想去吐鲁番旅游,没必要 带伞(有必要、没必要),请简要说明理由。吐鲁番是温带大陆性气候,全年降水稀少。

(3)雯雯认为,漠河和海口气候差异很大,形成了不同的旅游资源,她尝试根据两地气候设计两地的旅游特色。(各说一条)

海口: 冬季避寒游;热带风光游 。

漠河: 冬季冰雪游;夏季避暑游(说出一条,合理即可) 。

(4)丙地的气候特征是冬冷夏热,全年降水稀少,游客来这里可能欣赏到沙漠景观。

【核心素养体现】本题运用中国气候分布图和四地的气温曲线与降水量分布图,探究气候对旅游活动的影响,以及如何运用气候优势进行旅游开发,培养学生的地理实践力。

课后反思:本节课的目标一是运用相关资料说出影响中国气候降水不均的主要原因,通过大体同纬度地区非洲北部与亚洲东部有关植被视频的播放以及季风区和非季风区的讨论,学生明白了季风是导致我国降水不均的主要因素。另一个目标就是面对自然灾害如何自救以及如何防治自然灾害的发生,学习对学生终身受用的地理,经过讨论,每一个学生都知道一旦自然灾害到来如何自救。两个目标达成。课堂轻松活跃,加分项学生自信。

试卷第3页,共25页

八年地理上册大单元教学设计(湘教版)

第二章 中国的自然环境

一、本章内容分析

本章涉及中国自然环境的3条标准,即“运用地图和相关资料,简要归纳中国地形、 气候、河湖等的特征;简要分析影响中国气候的主要因素。”,“运用地图和相关资料,描述长江、黄河的特点,举例说明其对经济发展和人们生活的影响”和“运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题;针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议;掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能”。从总体上看,通过本章内容的学习,要求学生从宏观上认识中国自然环境中地形、气候、水文等自然要素的特征,并了解这些自然要素之间的相互关系以及自然环境特征对人类活动的影响。

同时,要求学生运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题;针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议;掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能。较好地体现了核心素养中的人地协调观和综合思维,培养有本领的课程理念。

本章教学设计理念

根据新课标要求,学生学习本主题后,能够运用地图及其他地理工具,从不同媒体及生活体验中获取并运用有关中国地理的信息资料,能够描述中国不同地区的主要地理特征,比较区域差异,从区域的视角说明人类活动与自然环境的关系,初步形成因地制宜的发展观念;能够观察、描述、解释家乡生产生活中的地理事物和现象,表现出主动学习及问题探究的意识和能力,为以后的区域认知奠定基础。

本章是认识中国全貌的一部分,为区域地理学习打基础,区域地理的学习就必须要了解当地经济发展和人民生活与自然环境的相互关系以及与自然的协调发展等方面,中国的地形、气候、河流对人类社会的发展相辅相成,进行生活和生产建设时都是人民必须要考虑的必要因素,地形、气候、河流制约的生产生活的发展,为了学生能够更好的奠定基础,本单元设计主题活动和课堂地理实践力的活动,通过学生的自主学习活动记住主要山脉、重要地形区,运用地图等材料说出地形特点、影响气候的主要因素以及地形、气候对河流的影响。本章活动主题《家乡的环境调查》,通过调查,利用本章所学知识,分析地形、气候、河流对经济、生活的影响,从而落实核心素养人地协调观、区域认知、综合思维以及社会实践力的培养。

本章核心素养

人地协调观 :

1.认识到地形、气候、河流等自然环境对社会生产和生活的影响。

2.举例说明长江、黄河对经济发展和人们生活的影响。

3.针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议。

4.通过考查本地的环境进行乡土地理的教育,激发热爱家乡、发展家乡的激情。

综合思维能力 :

1.运用地图和相关资料,简要分析影响中国气候的主要因素。

2.运用有关资料说出长江、黄河对社会发展的影响。

3.运用资料分析地形、气候、河流等自然环境对社会生产和生活的影响。

区域认知 :

1.运用地图和相关资料,简要归纳中国地形、 气候、河湖等的特征。

2.运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题

3.运用地图和相关资料,描述长江、黄河的特点。

4.分析当地自然灾害发生的原因。

地理实践力:

1.动手绘制中国轮廓图在上面填写主要地形区和阶梯分界线、温度带以及气候类型。

2.掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能。

3.通过各种途径调查家长环境情况,分析自然环境各要素之间的联系与制约并与同学分享。

四、学生分析

1.需求分析:本章依然是认识中国全貌的一部分,上一章了解了中国的疆域,伟大祖国的发展离不开自然环境的各个要素,地形、气候、河流,各要素之间相互联系和制约,各要素对自然灾害的发生有着关键性的影响作用,掌握各要素的协调关系对自然灾害的防治起到重要作用。自然环境也是我国主要产业发展的重要因素,为第四章的中国主要产业学习做好铺垫。

2.学情分析:对中国轮廓有了一定的空间概念,但仍需要加强空间概念的记忆,本章作为地形区分界的山脉、地形区以及干湿地区、温度带、气候类型,自然灾害等名称比较多。课堂通过多次画图,学生容易记住这些名称。教学中老师需要采取多种形式相结合充分调动学生的学习积极性,否则课堂枯燥,学生难以掌握课标的要求,对之后的主要产业学习也不太会分析各要素之间的相互联系和制约。

五、单元教学目标

(一)内容目标

1.运用地图和相关资料,简要归纳中国地形、 气候、河湖等的特征

2.简要分析影响中国气 候的主要因素。

3.运用地图和相关资料,描述长江、黄河的特点,举例说明其对经济发展和人们生活的影响。

4.运用地图和相关资料,描述中国主要的自然灾害和环境问题。

5.针对某一自然灾害或环境问题提出合理的防治建议。

6.掌握一定的气象灾害和地质灾害的安全防护技能。

(二)学业目标

学习本主题后,学生能够运用地图及其他地理工具,从不同媒体及生活体验中获取并运用有关中国地理的信息资料,描述和说明中国基本的地理面貌,表达热爱祖国的情感; 从区域的视角说明人类活动与自然环境的关系,初步形成因地制宜发展的观念;能够观察、描述、解释家乡生产生活中的地理事物和现象,表现出主动学习及问题探究的意识和能力;能够在生活、学习中积极参与相关的公益活动,具有社会责任感。

六、教学重点:

1.中国的地形特点

中国的气候特点

举例说明长江、黄河对社会经济发展的作用以及对人民生活的影响。

举例说出某种自然灾害的安全防护方法。

七、教学难点

1.本章涉及到的主要山脉、主要地形区的名称较多,在祖国中的地理空间观念的建立是本节教学的难点。

自然地理地形、气候、河流各要素之间的相互联系和制约对生产的发展和生活的影响。

掌握中国主要山脉、主要地形区的名称和空间概念,需要在以后的教学中不断强化。

说出某种自然灾害的防治措施。

八、教学方法:多媒体、课堂活动、小组竞赛、学生互评以及小组合作等。

九、本章活动主题:“家乡的环境调查”

课题目标:环境分为自然环境和人文环境。本章主要学习中国的地形、气候、河流、湖泊等自然要素,将书本知识应用于认识家乡的实践活动中,学以致用,发展知行合一的品格。深入了解家乡的过去,现在和将来,激发对爱乡的情感,增强建设家乡的责任感。学习乡土实践的方法,提升社会调查、人际交往和跨学科学习的能力。

课题活动的设计:活动内容与学科知识以及社会资源的整合。本主题活动以课堂教学为基础,学生运用从书本中学到的学科知识和方法,通过观察,思考、交流和实践,在追寻自己家乡的变化中,不断形成问题,自主建构学习框架,探寻解决问题的途径。

课题准备:要完成这一课题,需要做以下准备:

把全班分成8个小组。供参考的项目有地形组、气候组、河流或湖泊组、自然灾害组,历史沿革(分3小组完成不同时间轴)和民居组,每个项目由一个小组承担任务,每个小组选择一位组长负责。

为了全面了解家乡的自然环境,学生的思路需要与课文保持一致,即在学习我国自然环境某一自然要素的同时,考察家乡自然环境中对应的这一自然要素的情况。并结合所学分析家乡变化与自然环境和社会发展变化的相互关系。

本主题学习活动的形式以社会调查实践活动为主,同时结合网络历史资料等,完成本主题活动需要做好以下考察内容:

家乡的环境调查表

地形组 地势起伏状况

主要地形类型

主要山脉或地形区名称

气候组 温度带

干湿地区

2020年降水量

2021年降水量

2021年季节变化特征

2022年上半年降水量

2022年季节变化特征

气候类型及特点

河流组 主要河流名称

河流水文特征

河流流量 含沙量 流速 水位 汛期 结冰期 河水补给

河流或湖泊对家乡发展的作用

自然灾害组 有何自然灾害(至少两种)

采取防治措施

灾害的应对方法

历史沿革组(3组,每小组完成一个阶段) 解放前状况及分析 改革开放前状况及分析 近五年的变化情况及分析

典型真实故事 典型案例 典型案例

民居组 民居特色

民居与自然的关系

居民房子变化原因及分析

检查进度:为了完成这一课题,你需要在以下阶段检查进度:

第一节第31页考察家乡地势的高低起伏状况,了解家乡有哪些主要山脉或地形类型。

第二节第42页了解家乡的气温和降水有什么变化规律,处于什么温度带、干湿区和气候类型及其特征。

第二节第45页了解家乡自然灾害有哪些?如何防治?面对某种自然灾害的安全防护技能?

第三节第49页了解家乡河流或湖泊,考察它们的基本特征。

第三节第59页探讨河流对家乡的作用及生产、生活的影响?

历史沿革组从第一节就开始走访调查或查询资料了解当时的典型事迹并随着课程的不断深入利用所学知识分析当时发展状况的原因。

总结学完本章之后(第59页),总结构成家乡自然环境的自然要素,认真思考这些自然要素是如何相互影响和相互制约的。最后各小组进行汇报。

调查表收藏好,在认识我国自然资源和主要产业后根据调查情况思考、探究为发展家乡的经济出谋划策。

搜集资料的渠道:社会调查、走访家乡有威望的年纪较大老人、参观、网络查询等

呈现结果方式:将搜集到的资料进行整理,根据各组情况:①形成调查报告(告诉学生调查报告的写法);②做成PPT进行讲解展示汇报;③展示图,指图讲解。

课题收获:在此过程中,家乡的地理、历史、文化等知识综合呈现,与课程内容和学生学习的过程形成自然融合的整体。通过一系列活动,学生能够获得最为真实的感受,强化对家乡的认知,提高收集、分析、处理、运用信息的能力,提高合作、交流和分享的意识。

调查结果评价细目表如下:

评价结果 地形组 气候组 河流组 历史组(3个小组) 自然灾害组

优秀 能够图文结合,流利介绍家长的地形地势特点以及详细介绍对家乡发展的影响 能够图文结合,详细数据流利说出家乡气候特征以及对家乡发展的影响 能够图文结合,详细流利说出家乡河流特征以及对家乡发展的影响 能够图文结合,详细流利生动说出不同历史时期的典型案例,并全面分析原因 能够说出至少两种及以上自然灾害的名称,较为详细的防治措施和安全防护技能。

良好 能够较为流利介绍家长的地形地势特点以及相对详细对家乡发展的影响 能够文字较详细流利说出家乡气候特征以及对家乡发展的影响 能够文字,较流利说出家乡河流特征以及对家乡发展的影响 能够文字较流利说出不同历史时期的典型案例,并比较全面分析原因 能够说出两种自然灾害的名称,防治措施和安全防护技能。

合格 能够介绍家长的地形地势特点简单说出对家乡发展的影响 在小组成员的合作下说出气候特征及对家乡发展的影响 在小组成员的合作下能够说出河流特征及对家乡发展的影响 能够文字在小组成员合作下说出不同历史时期的典型案例,并简单分析原因 能够说出两种自然灾害的名称,在小组成员合作下防治措施和安全防护技能。

十、教学流程图

教学思路:中国的地形——学生画图填写主要地形图——中国的气候——中国河流——滚滚长江——滔滔黄河——展示学生社会调查报告——激发热爱家乡热情

十一、教学过程

第二节 中国的气候(第一课时)

1.教学重点

运用地图和相关资料,简要归纳中国气候中气温的分布特征

教学难点

(1)冬季我国气温南北温差大的原因

(2)运用地图相关资料,举例说出气温对生产、生活的影响

3.教学目标

(1)运用地图和相关资料,简要归纳中国气候中气温的分布特征

(2)举例说出气温对生产、生活的影响

4.教学设计

环节 内容 活动 方法指导 设计意图

导入新课 用春节时的景从海南到黑龙江做成视频配上音乐播放导入,让学生感受从南往北春节的景象体现气温的变化。——气候复杂多样(板书) 边看视频边思考从南往北春季气温有何变化? 边看边思考出现较大差异的原因? 提起学生的兴趣 ,看到春节喜庆的场面活跃课堂

转承 组成气候的两大要素是什么?气温和降水。本节课先来看气温

新课导 学 完成课本P33活动1~3题。 (1.1月0°C等温线与秦岭淮河大致的分布大致吻合。 冬季南北温差大,越往北去气温越低。 冬季最冷在北方地区,气温最高在海南。 夏季南北温差不大,全国普遍高温。 5.夏季最热的地方在夏新疆吐鲁番,最冷在青藏高原) 6.为何冬季全国温差大? 冬季,北方正午太阳高度比南方低,白昼短,得到的太阳光热少。 北方靠近冬季风的原地。加剧了北方的寒冷程度 图片文字视频材料展示目前测得北方最冷的是根河市情况 学生都很认真看图,算温差等 学生感兴趣 0°C 提醒:分析,目前测得为何根河比漠河更冷的原因?(地形是主因,纬度差不多) 实际和时代感,课本的资料已经很久,教学不能墨守成规

转承 我国冬季南北方气温相差很大,所在温度带也不同,我国有哪些温度带呢?

新课 导学 根据气温的南北差异,结合农农业生产实际,以活动积温为主要指标,从北到南,中国划分为那几个温度带?(寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带和高原气候区。) 秦岭淮河线是哪些温度带的划分界线?(亚热带、暖温带) 不同的温度带有其适宜生长的作物。思考:同一种作物为何不能在所有的温度带生长呢?(所需热量不同),同一种作物可以种植几次? 说说您的家乡是处于什么温度带,冬天、夏天感觉如何?你的家乡农业种植什么作物?父母一年内同样的作物种几次呢? 学生阅读P34“中国温度带的划分”图 讨论热烈 注意秦岭淮河线的位置 学生自学,自己发现问题 学生发散思维和事物发展的制约性

课堂小结 谈谈本节课您的收获 每说到一点加0.5分 学生踊跃举手 适时给予表述正确性提醒 学生撸一撸自己的思路,上课还留下哪些信息,有助于加深印象。

课堂活动 拿出前面自己画的图,再设计不同图例,在图上标出温度带大致位置(同学相互检查,五个温度带和一个高原气候区,每添加一个加一分) 有的学生犯难了,有的设计图例 提醒:可以用斜线(不同方向的斜线)或者斜线+横线等区分 加分最能带动学生积极性。创作的艺术性和创新性 (跨学科教学—美术)

6.板书设计

第二节中国的气候(第一课时)

作业设计

主题活动气候组的开始调查,收集资料;河流组的准备好考查路线。

地形组的整理材料,开始卷写调查报告

灾害组、历史沿革组继续整理材料

完成地理图册温度带的填图练习

教学反思

本节课是气候要素中的气温,通过地图和相关资料了解我国气温南北的在冬季和夏季的差异,课堂资料丰富,本节课难度不大,学生学习轻松,尤其是加分环节,学生最为积极。不足之处:内容还可以再增加一点。

第二节 中国的气候(第二课时)

1.教学重点

运用地图和相关资料,简要归纳中国气候中降水的分布特征

教学难点

(1)降水分布规律性的原因

(2)运用地图相关资料,举例说出降水对生产、生活的影响

3.教学目标

(1)运用地图和相关资料,简要归纳中国气候中降水的分布特征

(2)举例说出降水对生产、生活的影响

4.教学设计

环节 内容 活动 方法指导 设计意图

新课导入 用从沿海到内陆的植被图片做成视频配上音乐播放导入,让学生感受从沿海到内陆的景象体现降水的变化。——气候复杂多样 让学生感受祖国各地降水不同

转承 气候复杂多样,不仅仅是我国有多种温度带,还跟降水不均有关

新课导学 1.同学们想想,我们的家乡一年下雨多吗?(有的年份多,有的年份少。。。。。。。) 2.完成课本P36活动第1、2题。 3.我国的降水分布不均匀,有什么规律吗? 自东南往西北降水逐渐减少 (2)时间上夏秋多、多春少 (3)年际变化大 4.一个地区气候的干湿程度,与当地的降水量和蒸发量有关。降水量大于蒸发量,气候湿润;反之,气候干旱。根据气候的干湿程度,可将中国划分为湿润、半湿润、半干旱和干旱四类干湿地区。 5.请拿2-25图的降水量划线图与2-27图对比,发现这些降水量线是哪些干湿地区的划分界线? 6.不同的干湿地区,生长的植被相同吗? 7.完成P38活动第2题。 8.把不同的干湿地区对照中国地形区图,干湿地区所在的地形区位置大致降水情况,结合生活中看到的信息,感受不同地区降水不同,生产、生活也不同。 9.不同温度带与不同的降水组合形成不同的气候。我国有哪些类型呢? 10.说出自己家乡的气候类型? 合作讨论: (前后4人一小组) 举例说明复杂多样的气候对我国动植物、农业生产、文化生活等方面的影响? ①结合教材P39活动内容,联系生活来回答 ②探究动植物、农业生产、生活(衣、食、住、行等)旅游资源等方面 ③小组交流,推选代表表达交流情况 (合作讨论评价细则附在后面) 说开了 看图“中国年降水量分布图” 有的年份发大水多,有的年份干旱严重 学生认真对照 看P37阅读 学生看P38图2-28 举例:多的地方和少的地方 据身边近几年的河水变化情况 思考为什么? 通过材料发现事物的呈现的变化能力 结合身边的地理事物,学习对生活有用的地理,地理就在我们身边,并不陌生 地理事物的相关性 因地制宜种植作物,发展农业的概念 区域认知和人地协调观核心素养的培养 根据所学,加强区域认知、人地协调观、综合思维的培养

课堂小结 谈谈本节课您的收获 (提示:气温和降水)每说到一点加0.5分 学生踊跃举手 适时给予表述正确性提醒 学生撸一撸自己的思路,上课还留下哪些信息,有助于加深印象。

课堂活动 拿出前面自己画的图,再设计不同图例,在图上标出干湿地区的大致位置,并保存好图。第三节学习还须使用 有的学生犯难了,有的设计图例 提醒:可以用斜线(不同方向的斜)或者斜线+横线等区分 创作的艺术性和创新性 (跨学科教学——美术)

复杂多样的气候对我国动植物、农业生产、文化生活等方面的影响评价细目表

小组评价结果 动植物组 农业生产组 生活(衣、食、行)组 民居组

优秀 流利说出气候的特征和对环境起到的作用以及三种不同动或植物影响 流利说出气候特征和对种植、放牧、森林等方面的影响 流利说出气候特征和衣、食、行三方面的影响 能够流利说出气候特征和三对个民居建筑的影响

良好 说出两种气候的特征和对环境起到的作用以及两种不同动或植物影响 说出两种气候特征和对种植、放牧、森林等其中两方面的影响 说出两种气候特征和衣、食、行其中两种的影响 能够说出两种气候特征和对两种民居建筑的影响

合格 说出一种气候的特征和对环境起到的作用以及一种不同动或植物影响 说出一种气候特征和对种植、放牧、森林等其中一方面的影响 说出气候特征和衣、食、行其中一方面的影响 能够说出一种气候特征和对一种民居建筑的影响

6.板书设计

第二节中国的气候——降水(第二课时)

作业设计

主题活动的地形组、继续撰写调查报告

主题活动气候组的继续考查、调查整理资料

主题活动灾害组、历史沿革组的继续考查、调查,整理资料

主题活动河流组准备好调查活动线路,开始收集资料。

选择题

读我国五城市气候资料图,完成下面三题。

1.图中城市气温年较差最大的是(A )

A.乌鲁木齐 B. 呼和浩特 C.银川 D. 南宁

2.拉萨的气温年较差较小,其主要影响因素是( B )

A.纬度位置 B.地形地势 C.海陆分布 D.人类活动

3.下列关于图中城市降水特征的叙述,正确的一项是(B)

A.乌鲁木齐降水多,季节变化大 B.银川降水少,季节变化大

C.拉萨降水多,季节变化小 D.南宁降水少,季节变化小

读我国四地降水量柱状图,回答下面两题。

1.我国东部地区降水最多的季节是( B )

A.春季 B. 夏季 C.秋季 D.冬季

2.如果月降水量超过100毫米算作雨季,那么从北向南雨季变化的规律有( D )

①越向南雨季开始越早 ②越向南雨季结束越早 ③越向南雨季越短 ④越向南雨季越长

①② B. ③④ C. ②③ D. ①④

8.课后反思

本节的重点、难点就是运用地图和相关资料,简要归纳中国气候的特征以及对生产、生活的影响,解决重难点通过课堂活动的合作讨论:举例说明复杂多样的气候对我国动植物、农业生产、文化生活等方面的影响?让学生明白了不同气候类型对生产生活的影响不同,保护好环境对气候的影响及其重要,保护好环境、保护好气候就是保护好我们自己,对学生进行人地协调观的教育。

第二节 中国的气候(第三课时)

1.教学重点

(1)运用地图和相关资料,简要分析影响中国气候的主要因素

(2)运用地图和相关资料,描述中国的自然环境和环境问题

(3)针对某一自然灾害提出合理的防治建议

(4)掌握一定的气象灾害安全防护技能

2.教学难点

运用地图和相关资料,描述中国的自然环境和环境问题

3.教学目标

运用地图和相关资料,简要归纳中国民族分布特点,树立中华民族共同体意识

2.地方文化特色对旅游业的发展

4.教学手段:多媒体、活动、讨论,对比等

5.教学设计

教学流程 内容 活动 活动指导 设计意图

导入新课 播放《自然科学》中亚洲东部与非洲北部的自然景观差异如此之大?思考:Why 非洲北部是沙漠。。。。。。 纬度大题一致,两处的植物生长如此不同? 遇到不同的现象多问几个为什么?

新课导学 找出中国东部气候类型与非洲北部气候类型的不同之处。 中国东部热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候,季风气候显著。是中国气候的主要特征之二。 季风 季风风向源地性质夏季风偏南风海洋温暖湿润冬季风偏北风内陆寒冷干燥

受季风影响较大的区域为季风区;反之。 中国东部降水多主要是受夏季风的影响,也是导致中国降水时空分布不均的主要原因。 6.非季风区为何就降水少呢? 夏季风带来降水,对我国农业生产和人民的生活一定都是好处吗? (夏季风与雨带进退的“失常”,往往会造成旱涝灾害。雨带如果推进迟缓,久久徘徊在南方,会会导致“南涝北旱”;如果推进迅速,且在北方滞留时间长,则容易出现 “北涝南旱”的局面。) 讨论:你的家乡是季风区还是非季风区,举例说明季风对家长生产、生活的影响? 非洲是沙漠气候。中国是季风气候 学生讨论:得出非季风区主要是地形因素的影响,挡住水汽难以进入。 不一定完全好。 讨论热烈 学生抽查(每说出一方面加1分) 提醒学生从“季风区与非季风区”图上找到信息 提示:降水多或者少,对农业、交通、上学、上班、建筑等方面考虑。 学生自己发现问题并解决问题。弄明白为何我国东部地区降水多 认识到事物具有两面性,需要根据实际情况而定,综合思维培养 培养发散思维,综合考虑问题

转承 季风强盛也会带来一些自然灾害,我国自然灾害主要有哪些呢?

新课导学 小组合作:内容好额评价细则附在后面 全班分成六个大组,选出发言代表 小组成员每位都得加同样的分数 学生对自己终身有用的地理

课堂小结 导致我国降水不均的而主要原因是什么? 谈谈本节课学到了哪些灾害的自救方法 主动回答正确加1分 回顾课堂所学的知识和灾害面前自救技能,学习有用的地理

附:气象灾害的发生及应对措施表1

气象灾害 发生时间 天气现象 带来影响 如何防治 安全防护技能

寒潮

台风

梅雨

沙尘暴

干旱

洪涝

附:气象灾害的发生及应对措施评价细则表2

评价结果 优秀+3 良好+2 合格+1

评价细则 能够详细流利回答表格中的内容,灾害的防范措施可行,安全防护技能介绍详细,简单有效 能够较为详细流利回答表格中的内容,灾害的防范措施部分可行,安全防护技能简单有效 能够回答表格中的内容,灾害的防范措施有一定的可行性,安全防护技能具有一定的作用

6.课堂板书

第二节 中国的气候(第三课时)

7.作业设计

(1)主题活动的地形组继续撰写调查报告

(2)主题活动民居组、气候组的整理调查资料,开始撰写调查报告

(3)主题活动灾害组、历史沿革组的继续考查、调查,整理资料,准备撰写调查报告

(4)主题活动河流组准备好与需要调查的部门取得联系。

(5)北京的雯雯了解到,我国气候候差异很大,形成了各具特色的与气候有关的旅游资源。读图回答下列问题。

(1)四地气候中,代表吐鲁番的是丙,代表漠河的是甲,代表五道梁的是丁,代表海口的是乙。

(2)8月的北京,暴雨频繁,她想去吐鲁番旅游,没必要 带伞(有必要、没必要),请简要说明理由。吐鲁番是温带大陆性气候,全年降水稀少。

(3)雯雯认为,漠河和海口气候差异很大,形成了不同的旅游资源,她尝试根据两地气候设计两地的旅游特色。(各说一条)

海口: 冬季避寒游;热带风光游 。

漠河: 冬季冰雪游;夏季避暑游(说出一条,合理即可) 。

(4)丙地的气候特征是冬冷夏热,全年降水稀少,游客来这里可能欣赏到沙漠景观。

【核心素养体现】本题运用中国气候分布图和四地的气温曲线与降水量分布图,探究气候对旅游活动的影响,以及如何运用气候优势进行旅游开发,培养学生的地理实践力。

课后反思:本节课的目标一是运用相关资料说出影响中国气候降水不均的主要原因,通过大体同纬度地区非洲北部与亚洲东部有关植被视频的播放以及季风区和非季风区的讨论,学生明白了季风是导致我国降水不均的主要因素。另一个目标就是面对自然灾害如何自救以及如何防治自然灾害的发生,学习对学生终身受用的地理,经过讨论,每一个学生都知道一旦自然灾害到来如何自救。两个目标达成。课堂轻松活跃,加分项学生自信。

试卷第3页,共25页