高中历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理第7课 近代以来中国的官员选拔与管理课件(共40张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理第7课 近代以来中国的官员选拔与管理课件(共40张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-27 07:53:12 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

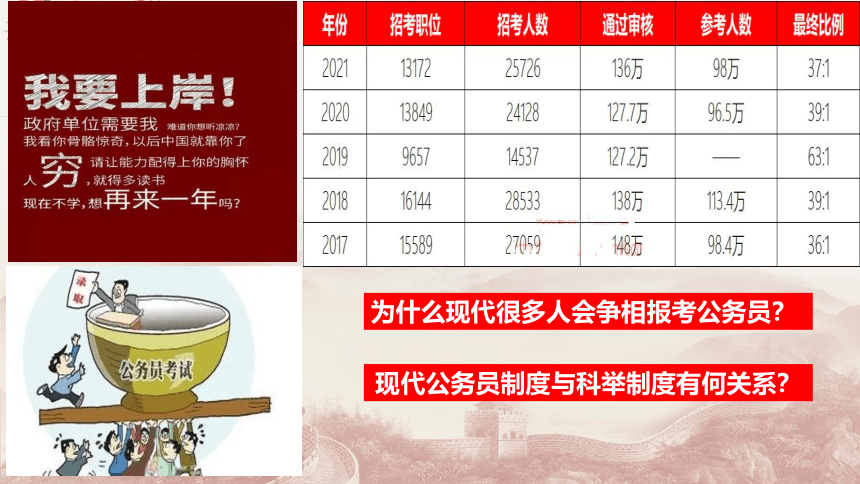

现代公务员制度与科举制度有何关系?

为什么现代很多人会争相报考公务员?

The selection and management of officials in modern China

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

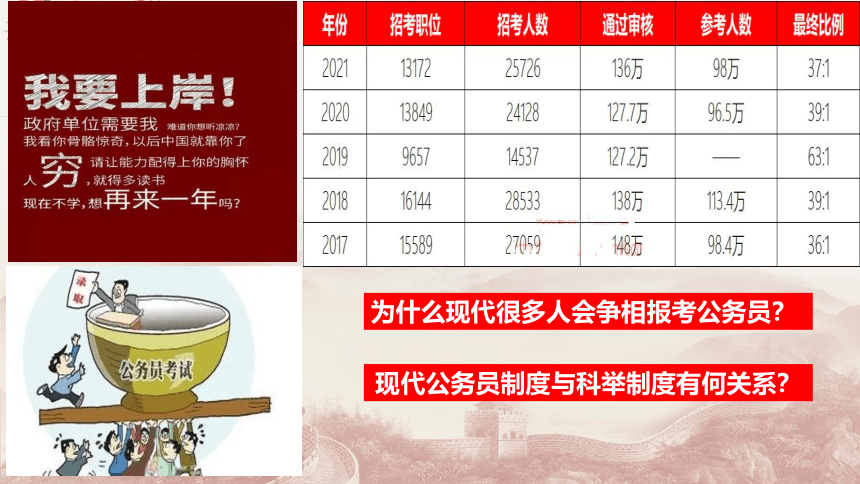

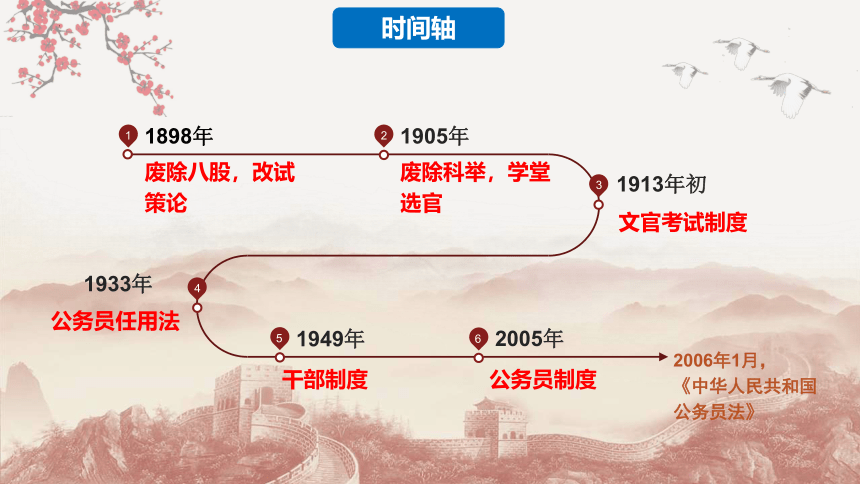

学习目标

素养考向 概念聚焦

1.从时空观念的角度了解晚清、民国和中华人民共和国时期官员选拔和管理制度的历史变革进程,概括出该制度变革的知识要点 2.从历史解释角度了解官员选拔和管理制度变革的历史背景,从唯物史观的角度认识政治、经济、文化等时代因素对选官制度的影响 3.从家国情怀角度,引导学生增强对当今中国制度建设与发展的自信心和责任感 科举制的废除、晚清的选官制度;孙中山的文官考试思想、民国时期的考试与甄别;新中国的干部制度与公务员考试

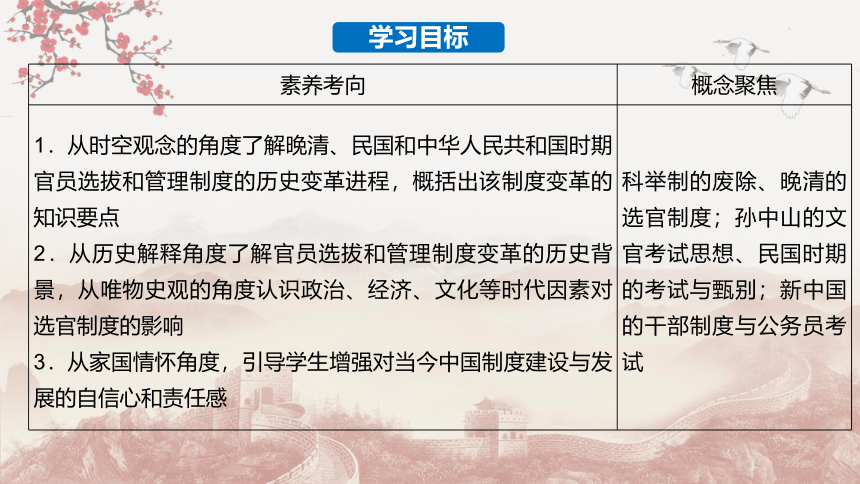

1

1898年

3

1913年初

4

1933年

废除八股,改试策论

公务员任用法

2

1905年

废除科举,学堂选官

2006年1月,

《中华人民共和国公务员法》

5

1949年

干部制度

6

2005年

公务员制度

文官考试制度

时间轴

01

晚清选官制度的变革

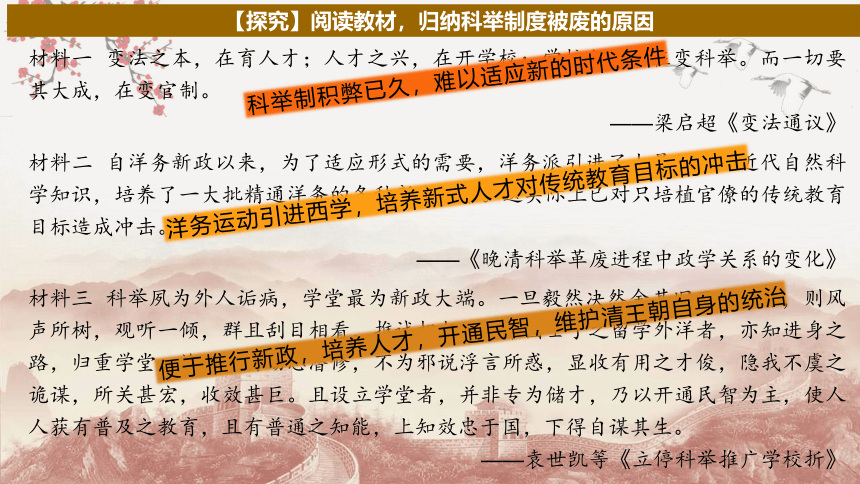

【探究】阅读教材,归纳科举制度被废的原因

材料三 科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,隐我不虞之诡谋,所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——袁世凯等《立停科举推广学校折》

材料二 自洋务新政以来,为了适应形式的需要,洋务派引进了大量的西方近代自然科学知识,培养了一大批精通洋务的各种新式人才。这实际上已对只培植官僚的传统教育目标造成冲击。

——《晚清科举革废进程中政学关系的变化》

材料一 变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《变法通议》

科举制积弊已久,难以适应新的时代条件

洋务运动引进西学,培养新式人才对传统教育目标的冲击

便于推行新政,培养人才,开通民智,维护清王朝自身的统治

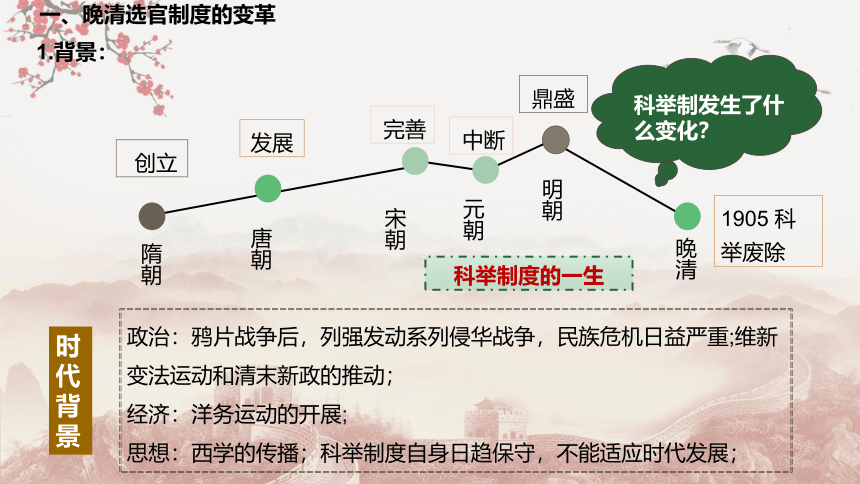

隋朝

唐朝

宋朝

明朝

创立

发展

完善

鼎盛

1905 科举废除

晚清

1.背景:

科举制度的一生

元朝

中断

科举制发生了什

么变化?

一、晚清选官制度的变革

政治:鸦片战争后,列强发动系列侵华战争,民族危机日益严重;维新变法运动和清末新政的推动;

经济:洋务运动的开展;

思想:西学的传播;科举制度自身日趋保守,不能适应时代发展;

时代背景

2.演变过程

思考 1905年废除科举后学校职能有何变化?

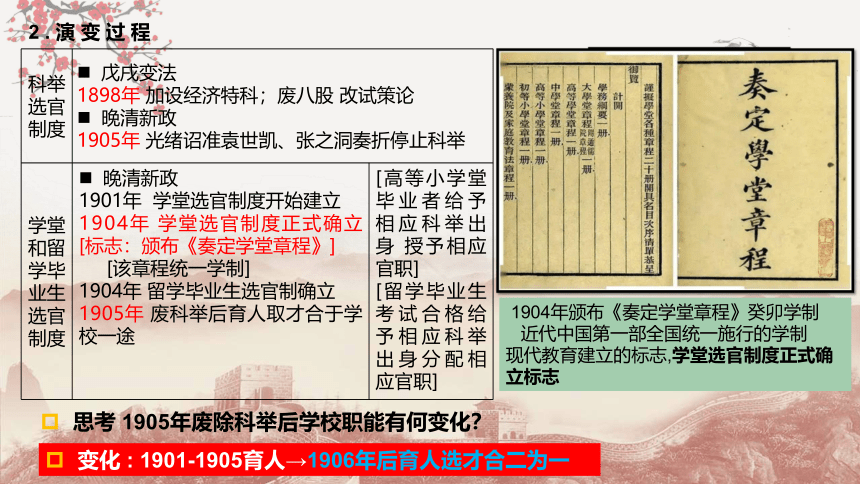

科举选官制度 戊戌变法 1898年 加设经济特科;废八股 改试策论 晚清新政 1905年 光绪诏准袁世凯、张之洞奏折停止科举

学堂和留学毕 业生选官制度 晚清新政 1901年 学堂选官制度开始建立 1904年 学堂选官制度正式确立 [标志:颁布《奏定学堂章程》] [该章程统一学制] 1904年 留学毕业生选官制确立 1905年 废科举后育人取才合于学校一途 [高等小学堂毕业者给予相应科举出身 授予相应官职]

[留学毕业生考试合格给予相应科举出身分配相应官职]

1904年颁布《奏定学堂章程》癸卯学制

近代中国第一部全国统一施行的学制

现代教育建立的标志,学堂选官制度正式确立标志

变化 : 1901-1905育人→1906年后育人选才合二为一

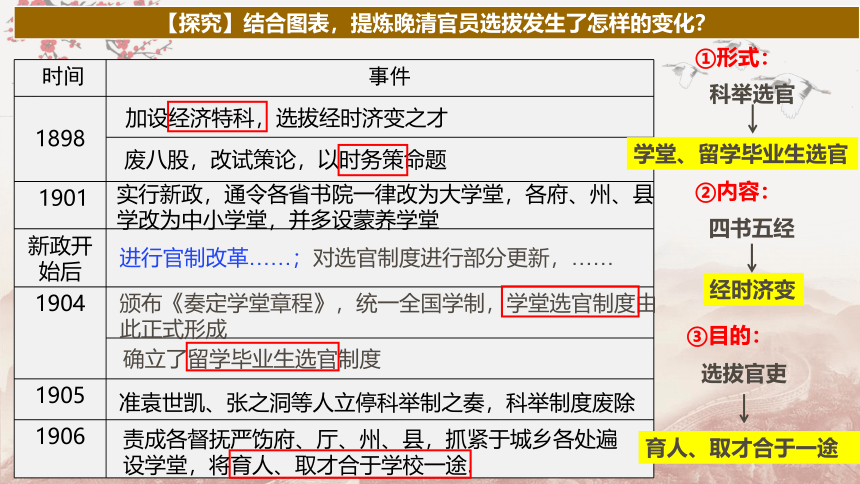

【探究】结合图表,提炼晚清官员选拔发生了怎样的变化?

时间 事件

1898

1901

新政开始后

1904

1905

1906

加设经济特科,选拔经时济变之才

废八股,改试策论,以时务策命题

实行新政,通令各省书院一律改为大学堂,各府、州、县学改为中小学堂,并多设蒙养学堂

进行官制改革……;对选官制度进行部分更新,……

颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式形成

确立了留学毕业生选官制度

准袁世凯、张之洞等人立停科举制之奏,科举制度废除

责成各督抚严饬府、厅、州、县,抓紧于城乡各处遍设学堂,将育人、取才合于学校一途.

②内容:

四书五经

经时济变

①形式:

科举选官

学堂、留学毕业生选官

③目的:

选拔官吏

育人、取才合于一途

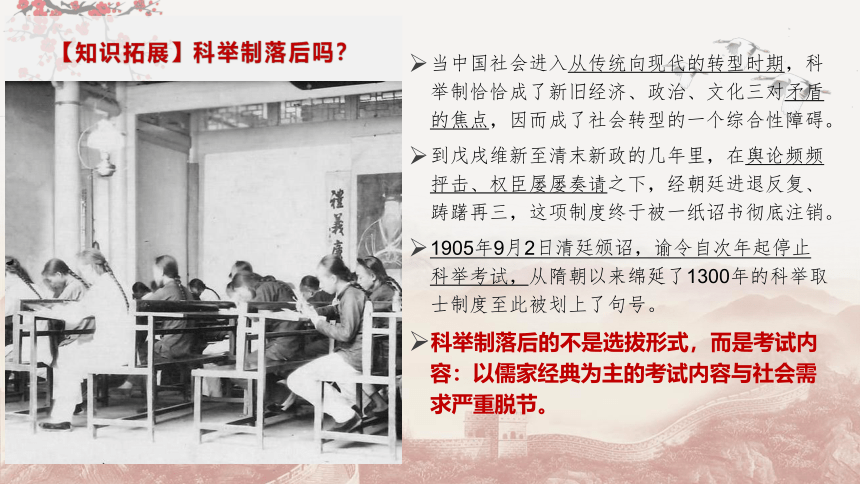

【知识拓展】科举制落后吗?

当中国社会进入从传统向现代的转型时期,科举制恰恰成了新旧经济、政治、文化三对矛盾的焦点,因而成了社会转型的一个综合性障碍。

到戊戌维新至清末新政的几年里,在舆论频频抨击、权臣屡屡奏请之下,经朝廷进退反复、踌躇再三,这项制度终于被一纸诏书彻底注销。

1905年9月2日清廷颁诏,谕令自次年起停止科举考试,从隋朝以来绵延了1300年的科举取士制度至此被划上了句号。

科举制落后的不是选拔形式,而是考试内容:以儒家经典为主的考试内容与社会需求严重脱节。

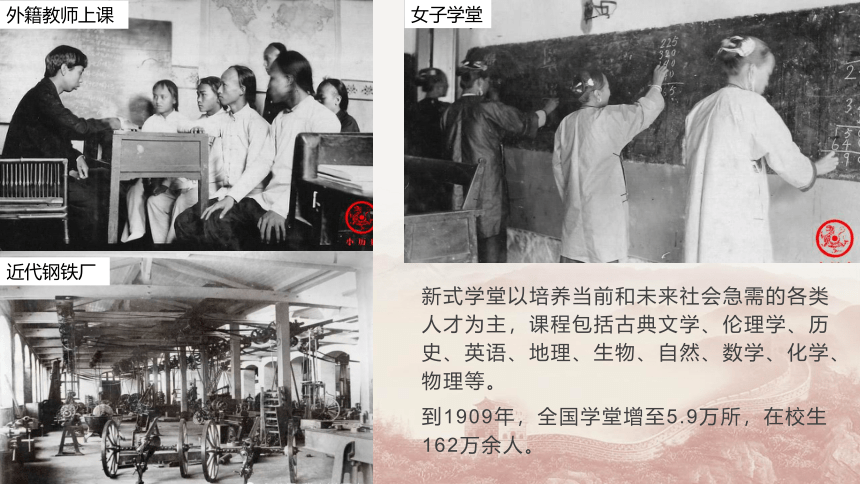

新式学堂以培养当前和未来社会急需的各类人才为主,课程包括古典文学、伦理学、历史、英语、地理、生物、自然、数学、化学、物理等。

到1909年,全国学堂增至5.9万所,在校生162万余人。

近代钢铁厂

外籍教师上课

女子学堂

钱穆在某篇文章中谈到:“清末人却一意想变法,把此制度(科举制)也连根拔去。民国以来,政府用人,便全无标准,人事奔竞,派系倾轧,结党营私,偏枯偏荣,种种病象,指不胜屈。”。

3.影响:①助于培养近代人才,推动现代化建设。

②改革完善扩大了国家职能,在此方面缩短了中国同世界先进国家的距离,为后来的文官设置提供了借鉴

③选拔标准不明确,造成政治腐败、动荡。

◎1872年赴美留学幼童

【典例研析】 (2022·全国·高三专题练习)1888年,清政府准设算学科取士,首次将自然科学纳入考试内容。1898年,加设经济特科,荐举经时济变之才。同时,应康有为等人建议,废八股改试策论,以时务策命题,严禁凭楷法优劣定高下。这些做法

A.表明新政以教育改革为主 B.彻底否定了吏部选官标准

C.有利于中国教育的近代化 D.颠覆了清政府的用人制度

【答案】C【详解】由材料“清政府准设算学科取士”“加设经济特科,荐举经时济变之才”“废八股改试策论,以时务策命题”可知,清政府的这些措施一定程度上改变了过去的选拔方式,将自然科学纳入考试内容,推动了教育的进步,有利于中国教育的近代化,C项正确;清末新政是在八国联军侵华战争之后,与题干时间不符,排除A项;材料显示将自然科学纳入考试内容,并不意味着彻底否定了吏部选官标准,也不是清政府用人制度的颠覆性变革,排除B项、D项。故选C项。

【典例研析】 (2022·全国·高二课时练习)19世纪下半叶,在清政府的倡导、默许下,捐纳入仕成为一种常态。“内则京捐局,外则甘捐、皖捐、黔捐等,设局遍各行省”,捐纳人持有的“原籍地方官查具清白册”可由诸省捐局授权的金融机构代办,“实官执照”由省捐局签发。这表明当时

A.君主专制制度受到冲击 B.官僚政治体制面临危机

C.列强入侵制约官僚选任 D.选官用人体制灵活高效

【答案】B【详解】根据材料并结合所学可知,清政府为了扩大税源,承认了地方捐纳的合法性,捐纳下的地方官吏选拔、升降不再受中央而为各省捐局把控,这实际上为地方权力的膨胀创造了条件,从而使传统的中央任免官吏的官僚政治体制遭到破坏,B项正确;材料反映了中央和地方的关系,与君主专制制度无关,排除A项;捐纳制度的推行是各种因素导致的,不仅仅是列强入侵,排除C项;捐纳制度会导致政府在人事政治领域调控的失效,甚至出现地方机构和官吏尾大不掉的局面,“灵活高效”的说法错误,排除D项。故选B项。

【典例研析】 (2022·全国·高二课时练习)以下是清政府学部颁行的《奏定学堂章程》中学堂课程及课时统计表。清政府的这一举措

课程 修身 读经讲经 中国文学 外语 历史 地理 几何代数 理化 植物动物 困画 体操 合计

课时 5 45 19 36 11 11 20 8 8 4 10 177

A.说明传统教育已被近代教育取代 B.有利于近代教育发展

C.表明了近代教育确立了主导地位 D.殖民地教育特征明显

【答案】B

【详解】根据材料可得,这是清朝后期制定的教学章程,其中规定了要学习西方的一些自然科学知识,有利于中国教育的近代化发展,B项正确;材料信息并不能说明传统教育已经被近代教育所取代,不符合题意,排除A项;材料看不出近代教育的主导地位已经确立,不符合题意,排除C项;近代中国并不是殖民地,也体现不出“殖民地教育特征明显”,排除D项。故选B项。

02

民国时期的官员选拔制度

期望能根据这种办法最严密、最公平地选拔人才,使优秀人士掌管国家,美国等国家只是将考选制度应用于下级的官吏,且考试之权仍然在行政部之下那权限未免太广,流弊反多,所以必须成了独立机关方得妥当.....将来中华民国宪法,必需设独立机关,专掌考试权,大小官吏必须考试,定了他的资格,无论那官吏是由选举的抑或是委任的,必须合格之人,方得有效。

——《孙中山全集》

中国历代考试制度不但合乎平民政治,且超过现代之民主政治……虽所试科目不合时用,制度则昭若日用。

——孙中山

【探究】阅读材料,归纳孙中山的文官选考试思想

吸收科举制度的有益成分

设置独立机关进行管理

需经考试选拔人才,核定资格

1、南京临时政府时期(1912.1—1912.4)

(1)依据:

孙中山的文官考试思想。

积极:①进一步奠定了近代中国文官制度的基础;

②对日后民国文官制度的建设产生了重要影响;

局限:当时未能真正实施。

(2)措施:

①在官员选拔方面,以考试制度为主,在“五权宪法”的框架之中,国家建立考试院,主管人才的选拔和任用;(考试权独立)

②完善国家政治制度,建立文官的培养、任用、监察等方面的运行机制。(人事权独立)

(3)意义:

孙中山

“五权”即立法、行政、司法、考试、监察

发端与奠基

二、民国时期的官员选拔制度

1913年初,北洋政府颁布《文官考试法草案》等法案,这是文官考试制度建立的标志。

内 容

①考试:民国男子年满21岁者,得应文官考试,即女子不得参加文官考试,文官考试由政事堂铨叙局负责

②甄别:主要是指对已经在文官职位上工作的人,通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任。

影响:

积极: ①促进旧人事制度向现代文官制度转变;

②保持行政的连续性和稳定性。

局限:受北洋政府性质的制约和影响。

2、北洋政府时期(1912.4—1928)

形成与确立

建立

依据

内容

评价

1929年,国民政府制定《公务员任用条例》

1933年颁布的《公务员任用法》标志着公务员制度建立。

①公务员的选任由考试院负责

①允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。

②法律、制度规定严密,考试内容趋于现代化。

③实施过程漏洞百出,任用亲信、拉帮结派现象始终无法禁绝

3.南京国民政府时期(1927-1949年)---公务员制度

特点

③对一般在职人员,也采用甄别审查措施,使其取得任用资格。

中西合璧,古今结合;

考试选拔

以立法形式确立

确立了孙中山关于文官考试的思想主张

允许女子参加考试,更开放、更平等

以北洋政府的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察

和西方文官制度的精华;

②1929年公布第一部《考试法》,确立了孙中山关于文官考试的思想主张

发展与成熟

1930年,南京国民政府成立考试院,着手推行公务员制度。1933年3月,公布《公务员任用法》,标志近代公务员制度初步确定。但是国民政府一面采用公务员制度,另一面限制非国民党员进入政府:一些地方实力派也把公务员制度视为中央政府对地方进行人事渗透、瓦解其统治基础的阴谋,坚决阻挠公务员法的制定和推行。总的来看,公务员制度在抗战之前推行效果相对较好,而到了抗战时期及至解放战争时期则步履维艰,流于形式,甚至是连形式都没有。

——杨学为《中国考试制度通史》、张创新《中国政治制度史》

事实上,国民政府的公务员制度虽规定较详细,却并未能动摇其专制独裁基础,反而在吏治腐败和专制事实面前,徒具形式,得不到严格执行。对此,国民党六届二中全会也不得不指出,"多年来官僚主义早已构成政治上的最大弊害,而以敷衍塞责、假公济私为尤甚"。在当时,对政府官吏的贪污舞弊,不仅"不能批评,且须为之隐蔽"。因此,公务员制度及其有关法律规定多被践踏,成效甚微。

——白钢《政治制度史》

【探究】如何评价南京国民政府时期的官员选拔制度?

更加规范化,制度化

政党保护色彩明显

实行较为艰难,逐渐流于形式

实际作用极为有限

【典例研析】 (2022·云南玉溪·高二期末)北洋政府时期对已经在文官职位上工作的人,通过检验其毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任;合格者授予甄别合格证书,可继任原职,不合格者被免职。这说明北洋政府( )

A.推动了旧人事制度的的变革 B.意在学习西方的文官制度

C.确立了甄别为主的选官方式 D.实现了人才选拔的公平性

【答案】A

【详解】据材料“对已经在文官职位上工作的人,通过检验其毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任;合格者授予甄别合格证书,可继任原职,不合格者被免职”,可知北洋政府推动了近代人事制度的变革,A若同瞭解;材料主旨不是学习西方制度,排除B项;“确立”错误,排除C项;“实现”不符合史实,排除D项。故选A项。

【典例研析】 (2022·全国·高二专题练习)下图为南京国民政府考试院颁发的省县公职候选人考试及格证书及相关信息。据此可知,当时

刘仲谦,年38岁,男性,河南省开封县公民,应甲种公职候选人考试,经检核及格。依省县公职候选人考试法第十条之规定,合行发给及格证书。——中华民国叁拾陆年叁月日

A.政事堂铨叙局负责考试 B.官员选拔制度比较规范

C.女子参加考试尚未实现 D.文官考试制度尚未建立

【答案】B

【详解】根据材料“依省县公职候选人考试法第十条之规定,合行发给及格证书”以及图片加盖公章等信息可知,此时期的公职人员考试既有法律依据,又有公示合颁发证书等环节,程序较为规范,B项正确;负责考试的是考试院,排除A项;材料不能体现女性参政情况,排除C项;材料与地方自治无关,排除D项。故选B项。

【典例研析】 (2022·全国·高三专题练习)北洋政府时期,选拔官员主要有考试和甄别两种方式,甄别是指对已经在文官职位上工作的人,通过检验其毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任:合格者授予甄别合格证书,可继任原职,不合格者被免职。北洋政府时期实行甄别的用意在于

A.学习西方的文官制度 B.保持行政连续性与稳定性

C.完善公务员的任职体系 D.为守旧官僚暗开绿色通道

【答案】B

【详解】根据材料以及所学知识可知北洋政府对于政府官员的能力和行政水平的甄别,选拔出真正的行政人才,有利于行政效率的提高,而这对于行政的稳定性具有重要意义,B项正确;材料并未反映北洋政府学习了西方的文官制度,排A项;材料体现了政府对公务员的甄选,并未反映对公务员体系的完善,排除C项;材料并未反映政府在甄别官员时对守旧势力格外关照,排除D项。故选B项。

03

新中国的干部制度和公务员制度

P41历史纵横:

【干部】新中国成立后,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

P42历史纵横

【公务员】指在各级政府机关中,行使国家行政职权,执行国家公务的人员。除行政机关外,中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员均纳入公务员队伍。

“干部是党和国家事业的骨干,是人民的公仆”

三.新中国的干部制度与公务员制度

1949—1978 施行中共干部管理制度

[中共组织部门统一领导 统一管理]

1978—2022 建立中国特色社会主义干部管理制度

[科学化 民主化 法制化 现代化]

1.新中国干部制度演变

根本原则党管干部

材料 在此之前的近40年时间里,我国一直实行高度集中统一的人事管理体制,凡由国家财政支付工资、以脑力劳动为主的工作人员,统称为“国家干部”。这支队伍当时有2900万人,机关、企业、事业干部都在里头。

党的十一届三中全会以后,随着国家工作重点的转移、经济体制改革的逐步深入和政治体制改革逐步展开,传统干部人事制度的弊端逐渐暴露。邓小平同志深刻指出:“干部缺少正常的录用、奖惩、退休、退职、淘汰办法,反正工作好坏都是铁饭碗,能进不能出,能上不能下……必须从根本上改变这些制度。 ——中国组织人事报 实习编辑 郑海洋

建立公务员制度的原因有哪些?基本原则?

原因 原有干部制度弊端;改革开放需要

原则 党管干部;科学化 民主化 法制化 现代化

人民的好干部——焦裕禄

录用担任主任科员以下以及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采用公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

—《中华人民共和国公务员法》(2005年)

录用担任一级主任科员以下以及其他相当职级层次的公务员,采用公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

—《中华人民共和国公务员法》(2018年12月29日修订)

分析2018年修订的《中华人民共和国公务员法》中出现的变化及公务员制度建立意义。

意义:有助于调动公务员的积极性、主动性;公务员政治、文化素质的不断提升,为国家管理人员的队伍建设增添了活力。

变化:改非领导职务为职级,实行职务与职级并行制度,重新设置了职级序列

2.公务员制度

1993年 开始推行公务员考试录用制度

2005年全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,公务员制度正式形成

2018年 修订完善公务员制度

修订《中华人民共和国公务员法》

第一章 总则

第四条 公务员制度坚持中国共产党领导,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻社会主义初级阶段的基本路线,贯彻新时代中国共产党的组织路线,坚持党管干部原则。

——《中华人民共和国公务员法》(2018年修订)

【探究】中国公务员制度与西方文官制度的区别

(1)不搞“政治中立”。

中国公务员必须与党中央保持一致,坚决捍卫和执行党的路线方针政策。

(2)坚持党管干部。

强调坚持党的组织领导,保持党对政府重要领导人选的推荐权。

(3)不搞“两官分途”。

我国公务员制度没有“政务官”和“事务官”的划分。

(4)坚持服务于民的宗旨。

做人民公仆,为人民办事,对人民负责,受人民监督。

◎2017-2021公务员考试招录数据

【探究】公务员制度的特点?

报考公务员人数不断增多;

文化程度呈现高学历化的特点;

考试录用的规模和范围扩大;

录用过程透明化、公开化和平等化。

近代以来选官制度的演变历程

1840-1912

1912-1949

1949-至今

晚清时期

民国时期

中华人民共和国

1905

废除科举

学堂选官

留学生毕业生选官

1913

1933

文官考试制度建立

《公务员任用法》

公务员制度开始推行

1993

近代以来选官制度在继承、发展中,不断完善,

逐步形成适合国情的公务员制度

【典例研析】 (2014·全国Ⅰ卷高考·29)1898年,梁启超等联合百余举人上书,请废八股取士之制。参加会试的近万名举人,“闻启超等此举,嫉之如不共戴天之仇,遍播谣言,几被殴击”。这一事件的发生表明( )

A.废八股断送读书人政治前途 B.改制缺乏广泛的社会基础

C.知识分子在政治上极为保守 D.新旧学之间矛盾不可调和

【解析】注意审题:“这一事件的发生”是指“梁启超等联合百余举人上书”和“近万名举人嫉之如不共戴天之仇”,A项只能说明“近万名举人嫉之如不共戴天之仇”的原因,不能说明前者,故A项错误;“梁启超等联合百余举人上书”遭到了近万名举人的反对,这说明了这场运动缺乏广泛的社会基础,故B项正确;知识分子在政治上极为保守与题干中“梁启超等联合百余举人上书”的信息不符,故C项错误;D项表述过于绝对,不符合史实,故D项错误。

【答案】B

【典例研析】 (2022·全国·高二课时练习)抗战时期,陕甘宁边区政府规定:“对公务人员有功或有过,人民有用任何方式向政府控告及建议之权。”“各下级政府或政务人员,如接得人民向上级政府控告的诉状,特别是控告政务人员的诉状,须随时负责转呈上级政府,不得有任何阻难,亦不得置之不理。”这些规定意在

A.发挥人民群众的民主监督作用 B.扩大抗日民族统一战线群众基础

C.提高人民群众在边区政府的地位 D.调动广大人民群众的抗日积极性

【答案】A

【详解】根据材料中的“人民有用任何方式向政府控告及建议之权”“人民向上级政府控告的诉状……不得有任何阻难,亦不得置之不理”可知,这些都是保护人民群众对政府工作人员的民主监督,A项正确;材料信息不属于统一战线内容,排除B项;C项不符合材料主旨,是对材料的曲解;D项与信息主旨不符,排除。故选A项。

【典例研析】 (2022·全国·高二课时练习)如下表为中华人民共和国历届主席任职表。表中信息说明( )

时间(年) 主席 时间(年) 主席

1949-1954 毛泽东 1988-1993 杨尚昆

1954-1959 毛泽东 1993-1998 江泽民

1959-1965 刘少奇 1998-2003 江泽民

1965-1966 刘少奇 2003-2008 胡锦涛

1981 宋庆龄(名誉主席) 2008-2013 胡锦涛

1983-1988 李先念 2013-2018 习近平

A.公务员制度走向了法制化 B.主席必须由共产党员担任

C.干部管理逐步实现制度化 D.新中国始终坚持党管干部

【答案】C

【详解】从表格可以看出在20世纪80年代以后,终身制逐渐被废除,干部管理逐步体现出制度化的特点,C项正确;表格信息没有体现出法制化的特点,排除A项;宋庆龄不是共产党员,排除B项;表格信息没有强调党管干部,排除D项。故选C项。

【典例研析】 (2022·全国·高二专题练习)1993年,公务员制度开始推行,随后公务员考试录用制度建立。2005年全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》。2006年1月《中华人民共和国公务员法》正式实施以来,公务员考试录用制度得到全方位的推进和改善。以上表明我国

A.公务员制度的建设已经基本完成 B.公务员制度处于法制化深化阶段

C.政治体制改革任务已经基本完成 D.社会主义公务员法律体系已建成

【答案】B【详解】根据材料“1993年,公务员制度开始推行”、“《中华人民共和国公务员法》”、“《中华人民共和国公务员法》”、“公务员考试录用制度得到全方位的推进和改善”可以看出,我国不断出台有关公务员制度的法律法规,这反映出当前我国公务员制度总体上处于法制化的深化阶段,B项正确

近代以来中国的官员选拔与管理

晚清选官制度的变革

废除科举制度

学堂选官制度

留学生选官制度

官制改革

学堂选官制

选官制度的意义及其局限性

民国时期的官员选拔制度

南京临时政府

北洋政府时期

南京国民政府时期

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

改革开放前

改革开放后

干部制度

公务员制度

本课小结

现代公务员制度与科举制度有何关系?

为什么现代很多人会争相报考公务员?

The selection and management of officials in modern China

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

学习目标

素养考向 概念聚焦

1.从时空观念的角度了解晚清、民国和中华人民共和国时期官员选拔和管理制度的历史变革进程,概括出该制度变革的知识要点 2.从历史解释角度了解官员选拔和管理制度变革的历史背景,从唯物史观的角度认识政治、经济、文化等时代因素对选官制度的影响 3.从家国情怀角度,引导学生增强对当今中国制度建设与发展的自信心和责任感 科举制的废除、晚清的选官制度;孙中山的文官考试思想、民国时期的考试与甄别;新中国的干部制度与公务员考试

1

1898年

3

1913年初

4

1933年

废除八股,改试策论

公务员任用法

2

1905年

废除科举,学堂选官

2006年1月,

《中华人民共和国公务员法》

5

1949年

干部制度

6

2005年

公务员制度

文官考试制度

时间轴

01

晚清选官制度的变革

【探究】阅读教材,归纳科举制度被废的原因

材料三 科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,隐我不虞之诡谋,所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——袁世凯等《立停科举推广学校折》

材料二 自洋务新政以来,为了适应形式的需要,洋务派引进了大量的西方近代自然科学知识,培养了一大批精通洋务的各种新式人才。这实际上已对只培植官僚的传统教育目标造成冲击。

——《晚清科举革废进程中政学关系的变化》

材料一 变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《变法通议》

科举制积弊已久,难以适应新的时代条件

洋务运动引进西学,培养新式人才对传统教育目标的冲击

便于推行新政,培养人才,开通民智,维护清王朝自身的统治

隋朝

唐朝

宋朝

明朝

创立

发展

完善

鼎盛

1905 科举废除

晚清

1.背景:

科举制度的一生

元朝

中断

科举制发生了什

么变化?

一、晚清选官制度的变革

政治:鸦片战争后,列强发动系列侵华战争,民族危机日益严重;维新变法运动和清末新政的推动;

经济:洋务运动的开展;

思想:西学的传播;科举制度自身日趋保守,不能适应时代发展;

时代背景

2.演变过程

思考 1905年废除科举后学校职能有何变化?

科举选官制度 戊戌变法 1898年 加设经济特科;废八股 改试策论 晚清新政 1905年 光绪诏准袁世凯、张之洞奏折停止科举

学堂和留学毕 业生选官制度 晚清新政 1901年 学堂选官制度开始建立 1904年 学堂选官制度正式确立 [标志:颁布《奏定学堂章程》] [该章程统一学制] 1904年 留学毕业生选官制确立 1905年 废科举后育人取才合于学校一途 [高等小学堂毕业者给予相应科举出身 授予相应官职]

[留学毕业生考试合格给予相应科举出身分配相应官职]

1904年颁布《奏定学堂章程》癸卯学制

近代中国第一部全国统一施行的学制

现代教育建立的标志,学堂选官制度正式确立标志

变化 : 1901-1905育人→1906年后育人选才合二为一

【探究】结合图表,提炼晚清官员选拔发生了怎样的变化?

时间 事件

1898

1901

新政开始后

1904

1905

1906

加设经济特科,选拔经时济变之才

废八股,改试策论,以时务策命题

实行新政,通令各省书院一律改为大学堂,各府、州、县学改为中小学堂,并多设蒙养学堂

进行官制改革……;对选官制度进行部分更新,……

颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式形成

确立了留学毕业生选官制度

准袁世凯、张之洞等人立停科举制之奏,科举制度废除

责成各督抚严饬府、厅、州、县,抓紧于城乡各处遍设学堂,将育人、取才合于学校一途.

②内容:

四书五经

经时济变

①形式:

科举选官

学堂、留学毕业生选官

③目的:

选拔官吏

育人、取才合于一途

【知识拓展】科举制落后吗?

当中国社会进入从传统向现代的转型时期,科举制恰恰成了新旧经济、政治、文化三对矛盾的焦点,因而成了社会转型的一个综合性障碍。

到戊戌维新至清末新政的几年里,在舆论频频抨击、权臣屡屡奏请之下,经朝廷进退反复、踌躇再三,这项制度终于被一纸诏书彻底注销。

1905年9月2日清廷颁诏,谕令自次年起停止科举考试,从隋朝以来绵延了1300年的科举取士制度至此被划上了句号。

科举制落后的不是选拔形式,而是考试内容:以儒家经典为主的考试内容与社会需求严重脱节。

新式学堂以培养当前和未来社会急需的各类人才为主,课程包括古典文学、伦理学、历史、英语、地理、生物、自然、数学、化学、物理等。

到1909年,全国学堂增至5.9万所,在校生162万余人。

近代钢铁厂

外籍教师上课

女子学堂

钱穆在某篇文章中谈到:“清末人却一意想变法,把此制度(科举制)也连根拔去。民国以来,政府用人,便全无标准,人事奔竞,派系倾轧,结党营私,偏枯偏荣,种种病象,指不胜屈。”。

3.影响:①助于培养近代人才,推动现代化建设。

②改革完善扩大了国家职能,在此方面缩短了中国同世界先进国家的距离,为后来的文官设置提供了借鉴

③选拔标准不明确,造成政治腐败、动荡。

◎1872年赴美留学幼童

【典例研析】 (2022·全国·高三专题练习)1888年,清政府准设算学科取士,首次将自然科学纳入考试内容。1898年,加设经济特科,荐举经时济变之才。同时,应康有为等人建议,废八股改试策论,以时务策命题,严禁凭楷法优劣定高下。这些做法

A.表明新政以教育改革为主 B.彻底否定了吏部选官标准

C.有利于中国教育的近代化 D.颠覆了清政府的用人制度

【答案】C【详解】由材料“清政府准设算学科取士”“加设经济特科,荐举经时济变之才”“废八股改试策论,以时务策命题”可知,清政府的这些措施一定程度上改变了过去的选拔方式,将自然科学纳入考试内容,推动了教育的进步,有利于中国教育的近代化,C项正确;清末新政是在八国联军侵华战争之后,与题干时间不符,排除A项;材料显示将自然科学纳入考试内容,并不意味着彻底否定了吏部选官标准,也不是清政府用人制度的颠覆性变革,排除B项、D项。故选C项。

【典例研析】 (2022·全国·高二课时练习)19世纪下半叶,在清政府的倡导、默许下,捐纳入仕成为一种常态。“内则京捐局,外则甘捐、皖捐、黔捐等,设局遍各行省”,捐纳人持有的“原籍地方官查具清白册”可由诸省捐局授权的金融机构代办,“实官执照”由省捐局签发。这表明当时

A.君主专制制度受到冲击 B.官僚政治体制面临危机

C.列强入侵制约官僚选任 D.选官用人体制灵活高效

【答案】B【详解】根据材料并结合所学可知,清政府为了扩大税源,承认了地方捐纳的合法性,捐纳下的地方官吏选拔、升降不再受中央而为各省捐局把控,这实际上为地方权力的膨胀创造了条件,从而使传统的中央任免官吏的官僚政治体制遭到破坏,B项正确;材料反映了中央和地方的关系,与君主专制制度无关,排除A项;捐纳制度的推行是各种因素导致的,不仅仅是列强入侵,排除C项;捐纳制度会导致政府在人事政治领域调控的失效,甚至出现地方机构和官吏尾大不掉的局面,“灵活高效”的说法错误,排除D项。故选B项。

【典例研析】 (2022·全国·高二课时练习)以下是清政府学部颁行的《奏定学堂章程》中学堂课程及课时统计表。清政府的这一举措

课程 修身 读经讲经 中国文学 外语 历史 地理 几何代数 理化 植物动物 困画 体操 合计

课时 5 45 19 36 11 11 20 8 8 4 10 177

A.说明传统教育已被近代教育取代 B.有利于近代教育发展

C.表明了近代教育确立了主导地位 D.殖民地教育特征明显

【答案】B

【详解】根据材料可得,这是清朝后期制定的教学章程,其中规定了要学习西方的一些自然科学知识,有利于中国教育的近代化发展,B项正确;材料信息并不能说明传统教育已经被近代教育所取代,不符合题意,排除A项;材料看不出近代教育的主导地位已经确立,不符合题意,排除C项;近代中国并不是殖民地,也体现不出“殖民地教育特征明显”,排除D项。故选B项。

02

民国时期的官员选拔制度

期望能根据这种办法最严密、最公平地选拔人才,使优秀人士掌管国家,美国等国家只是将考选制度应用于下级的官吏,且考试之权仍然在行政部之下那权限未免太广,流弊反多,所以必须成了独立机关方得妥当.....将来中华民国宪法,必需设独立机关,专掌考试权,大小官吏必须考试,定了他的资格,无论那官吏是由选举的抑或是委任的,必须合格之人,方得有效。

——《孙中山全集》

中国历代考试制度不但合乎平民政治,且超过现代之民主政治……虽所试科目不合时用,制度则昭若日用。

——孙中山

【探究】阅读材料,归纳孙中山的文官选考试思想

吸收科举制度的有益成分

设置独立机关进行管理

需经考试选拔人才,核定资格

1、南京临时政府时期(1912.1—1912.4)

(1)依据:

孙中山的文官考试思想。

积极:①进一步奠定了近代中国文官制度的基础;

②对日后民国文官制度的建设产生了重要影响;

局限:当时未能真正实施。

(2)措施:

①在官员选拔方面,以考试制度为主,在“五权宪法”的框架之中,国家建立考试院,主管人才的选拔和任用;(考试权独立)

②完善国家政治制度,建立文官的培养、任用、监察等方面的运行机制。(人事权独立)

(3)意义:

孙中山

“五权”即立法、行政、司法、考试、监察

发端与奠基

二、民国时期的官员选拔制度

1913年初,北洋政府颁布《文官考试法草案》等法案,这是文官考试制度建立的标志。

内 容

①考试:民国男子年满21岁者,得应文官考试,即女子不得参加文官考试,文官考试由政事堂铨叙局负责

②甄别:主要是指对已经在文官职位上工作的人,通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任。

影响:

积极: ①促进旧人事制度向现代文官制度转变;

②保持行政的连续性和稳定性。

局限:受北洋政府性质的制约和影响。

2、北洋政府时期(1912.4—1928)

形成与确立

建立

依据

内容

评价

1929年,国民政府制定《公务员任用条例》

1933年颁布的《公务员任用法》标志着公务员制度建立。

①公务员的选任由考试院负责

①允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。

②法律、制度规定严密,考试内容趋于现代化。

③实施过程漏洞百出,任用亲信、拉帮结派现象始终无法禁绝

3.南京国民政府时期(1927-1949年)---公务员制度

特点

③对一般在职人员,也采用甄别审查措施,使其取得任用资格。

中西合璧,古今结合;

考试选拔

以立法形式确立

确立了孙中山关于文官考试的思想主张

允许女子参加考试,更开放、更平等

以北洋政府的文官制度为基础,继承、吸收了中国传统考试监察

和西方文官制度的精华;

②1929年公布第一部《考试法》,确立了孙中山关于文官考试的思想主张

发展与成熟

1930年,南京国民政府成立考试院,着手推行公务员制度。1933年3月,公布《公务员任用法》,标志近代公务员制度初步确定。但是国民政府一面采用公务员制度,另一面限制非国民党员进入政府:一些地方实力派也把公务员制度视为中央政府对地方进行人事渗透、瓦解其统治基础的阴谋,坚决阻挠公务员法的制定和推行。总的来看,公务员制度在抗战之前推行效果相对较好,而到了抗战时期及至解放战争时期则步履维艰,流于形式,甚至是连形式都没有。

——杨学为《中国考试制度通史》、张创新《中国政治制度史》

事实上,国民政府的公务员制度虽规定较详细,却并未能动摇其专制独裁基础,反而在吏治腐败和专制事实面前,徒具形式,得不到严格执行。对此,国民党六届二中全会也不得不指出,"多年来官僚主义早已构成政治上的最大弊害,而以敷衍塞责、假公济私为尤甚"。在当时,对政府官吏的贪污舞弊,不仅"不能批评,且须为之隐蔽"。因此,公务员制度及其有关法律规定多被践踏,成效甚微。

——白钢《政治制度史》

【探究】如何评价南京国民政府时期的官员选拔制度?

更加规范化,制度化

政党保护色彩明显

实行较为艰难,逐渐流于形式

实际作用极为有限

【典例研析】 (2022·云南玉溪·高二期末)北洋政府时期对已经在文官职位上工作的人,通过检验其毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任;合格者授予甄别合格证书,可继任原职,不合格者被免职。这说明北洋政府( )

A.推动了旧人事制度的的变革 B.意在学习西方的文官制度

C.确立了甄别为主的选官方式 D.实现了人才选拔的公平性

【答案】A

【详解】据材料“对已经在文官职位上工作的人,通过检验其毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任;合格者授予甄别合格证书,可继任原职,不合格者被免职”,可知北洋政府推动了近代人事制度的变革,A若同瞭解;材料主旨不是学习西方制度,排除B项;“确立”错误,排除C项;“实现”不符合史实,排除D项。故选A项。

【典例研析】 (2022·全国·高二专题练习)下图为南京国民政府考试院颁发的省县公职候选人考试及格证书及相关信息。据此可知,当时

刘仲谦,年38岁,男性,河南省开封县公民,应甲种公职候选人考试,经检核及格。依省县公职候选人考试法第十条之规定,合行发给及格证书。——中华民国叁拾陆年叁月日

A.政事堂铨叙局负责考试 B.官员选拔制度比较规范

C.女子参加考试尚未实现 D.文官考试制度尚未建立

【答案】B

【详解】根据材料“依省县公职候选人考试法第十条之规定,合行发给及格证书”以及图片加盖公章等信息可知,此时期的公职人员考试既有法律依据,又有公示合颁发证书等环节,程序较为规范,B项正确;负责考试的是考试院,排除A项;材料不能体现女性参政情况,排除C项;材料与地方自治无关,排除D项。故选B项。

【典例研析】 (2022·全国·高三专题练习)北洋政府时期,选拔官员主要有考试和甄别两种方式,甄别是指对已经在文官职位上工作的人,通过检验其毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考察学识与工作经验等决定其能否留任:合格者授予甄别合格证书,可继任原职,不合格者被免职。北洋政府时期实行甄别的用意在于

A.学习西方的文官制度 B.保持行政连续性与稳定性

C.完善公务员的任职体系 D.为守旧官僚暗开绿色通道

【答案】B

【详解】根据材料以及所学知识可知北洋政府对于政府官员的能力和行政水平的甄别,选拔出真正的行政人才,有利于行政效率的提高,而这对于行政的稳定性具有重要意义,B项正确;材料并未反映北洋政府学习了西方的文官制度,排A项;材料体现了政府对公务员的甄选,并未反映对公务员体系的完善,排除C项;材料并未反映政府在甄别官员时对守旧势力格外关照,排除D项。故选B项。

03

新中国的干部制度和公务员制度

P41历史纵横:

【干部】新中国成立后,主要指中国共产党组织、国家机关、群众团体的工作人员,以及国营企事业单位的管理人员和各类专业技术人员。

P42历史纵横

【公务员】指在各级政府机关中,行使国家行政职权,执行国家公务的人员。除行政机关外,中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关的工作人员均纳入公务员队伍。

“干部是党和国家事业的骨干,是人民的公仆”

三.新中国的干部制度与公务员制度

1949—1978 施行中共干部管理制度

[中共组织部门统一领导 统一管理]

1978—2022 建立中国特色社会主义干部管理制度

[科学化 民主化 法制化 现代化]

1.新中国干部制度演变

根本原则党管干部

材料 在此之前的近40年时间里,我国一直实行高度集中统一的人事管理体制,凡由国家财政支付工资、以脑力劳动为主的工作人员,统称为“国家干部”。这支队伍当时有2900万人,机关、企业、事业干部都在里头。

党的十一届三中全会以后,随着国家工作重点的转移、经济体制改革的逐步深入和政治体制改革逐步展开,传统干部人事制度的弊端逐渐暴露。邓小平同志深刻指出:“干部缺少正常的录用、奖惩、退休、退职、淘汰办法,反正工作好坏都是铁饭碗,能进不能出,能上不能下……必须从根本上改变这些制度。 ——中国组织人事报 实习编辑 郑海洋

建立公务员制度的原因有哪些?基本原则?

原因 原有干部制度弊端;改革开放需要

原则 党管干部;科学化 民主化 法制化 现代化

人民的好干部——焦裕禄

录用担任主任科员以下以及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采用公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

—《中华人民共和国公务员法》(2005年)

录用担任一级主任科员以下以及其他相当职级层次的公务员,采用公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

—《中华人民共和国公务员法》(2018年12月29日修订)

分析2018年修订的《中华人民共和国公务员法》中出现的变化及公务员制度建立意义。

意义:有助于调动公务员的积极性、主动性;公务员政治、文化素质的不断提升,为国家管理人员的队伍建设增添了活力。

变化:改非领导职务为职级,实行职务与职级并行制度,重新设置了职级序列

2.公务员制度

1993年 开始推行公务员考试录用制度

2005年全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,公务员制度正式形成

2018年 修订完善公务员制度

修订《中华人民共和国公务员法》

第一章 总则

第四条 公务员制度坚持中国共产党领导,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻社会主义初级阶段的基本路线,贯彻新时代中国共产党的组织路线,坚持党管干部原则。

——《中华人民共和国公务员法》(2018年修订)

【探究】中国公务员制度与西方文官制度的区别

(1)不搞“政治中立”。

中国公务员必须与党中央保持一致,坚决捍卫和执行党的路线方针政策。

(2)坚持党管干部。

强调坚持党的组织领导,保持党对政府重要领导人选的推荐权。

(3)不搞“两官分途”。

我国公务员制度没有“政务官”和“事务官”的划分。

(4)坚持服务于民的宗旨。

做人民公仆,为人民办事,对人民负责,受人民监督。

◎2017-2021公务员考试招录数据

【探究】公务员制度的特点?

报考公务员人数不断增多;

文化程度呈现高学历化的特点;

考试录用的规模和范围扩大;

录用过程透明化、公开化和平等化。

近代以来选官制度的演变历程

1840-1912

1912-1949

1949-至今

晚清时期

民国时期

中华人民共和国

1905

废除科举

学堂选官

留学生毕业生选官

1913

1933

文官考试制度建立

《公务员任用法》

公务员制度开始推行

1993

近代以来选官制度在继承、发展中,不断完善,

逐步形成适合国情的公务员制度

【典例研析】 (2014·全国Ⅰ卷高考·29)1898年,梁启超等联合百余举人上书,请废八股取士之制。参加会试的近万名举人,“闻启超等此举,嫉之如不共戴天之仇,遍播谣言,几被殴击”。这一事件的发生表明( )

A.废八股断送读书人政治前途 B.改制缺乏广泛的社会基础

C.知识分子在政治上极为保守 D.新旧学之间矛盾不可调和

【解析】注意审题:“这一事件的发生”是指“梁启超等联合百余举人上书”和“近万名举人嫉之如不共戴天之仇”,A项只能说明“近万名举人嫉之如不共戴天之仇”的原因,不能说明前者,故A项错误;“梁启超等联合百余举人上书”遭到了近万名举人的反对,这说明了这场运动缺乏广泛的社会基础,故B项正确;知识分子在政治上极为保守与题干中“梁启超等联合百余举人上书”的信息不符,故C项错误;D项表述过于绝对,不符合史实,故D项错误。

【答案】B

【典例研析】 (2022·全国·高二课时练习)抗战时期,陕甘宁边区政府规定:“对公务人员有功或有过,人民有用任何方式向政府控告及建议之权。”“各下级政府或政务人员,如接得人民向上级政府控告的诉状,特别是控告政务人员的诉状,须随时负责转呈上级政府,不得有任何阻难,亦不得置之不理。”这些规定意在

A.发挥人民群众的民主监督作用 B.扩大抗日民族统一战线群众基础

C.提高人民群众在边区政府的地位 D.调动广大人民群众的抗日积极性

【答案】A

【详解】根据材料中的“人民有用任何方式向政府控告及建议之权”“人民向上级政府控告的诉状……不得有任何阻难,亦不得置之不理”可知,这些都是保护人民群众对政府工作人员的民主监督,A项正确;材料信息不属于统一战线内容,排除B项;C项不符合材料主旨,是对材料的曲解;D项与信息主旨不符,排除。故选A项。

【典例研析】 (2022·全国·高二课时练习)如下表为中华人民共和国历届主席任职表。表中信息说明( )

时间(年) 主席 时间(年) 主席

1949-1954 毛泽东 1988-1993 杨尚昆

1954-1959 毛泽东 1993-1998 江泽民

1959-1965 刘少奇 1998-2003 江泽民

1965-1966 刘少奇 2003-2008 胡锦涛

1981 宋庆龄(名誉主席) 2008-2013 胡锦涛

1983-1988 李先念 2013-2018 习近平

A.公务员制度走向了法制化 B.主席必须由共产党员担任

C.干部管理逐步实现制度化 D.新中国始终坚持党管干部

【答案】C

【详解】从表格可以看出在20世纪80年代以后,终身制逐渐被废除,干部管理逐步体现出制度化的特点,C项正确;表格信息没有体现出法制化的特点,排除A项;宋庆龄不是共产党员,排除B项;表格信息没有强调党管干部,排除D项。故选C项。

【典例研析】 (2022·全国·高二专题练习)1993年,公务员制度开始推行,随后公务员考试录用制度建立。2005年全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》。2006年1月《中华人民共和国公务员法》正式实施以来,公务员考试录用制度得到全方位的推进和改善。以上表明我国

A.公务员制度的建设已经基本完成 B.公务员制度处于法制化深化阶段

C.政治体制改革任务已经基本完成 D.社会主义公务员法律体系已建成

【答案】B【详解】根据材料“1993年,公务员制度开始推行”、“《中华人民共和国公务员法》”、“《中华人民共和国公务员法》”、“公务员考试录用制度得到全方位的推进和改善”可以看出,我国不断出台有关公务员制度的法律法规,这反映出当前我国公务员制度总体上处于法制化的深化阶段,B项正确

近代以来中国的官员选拔与管理

晚清选官制度的变革

废除科举制度

学堂选官制度

留学生选官制度

官制改革

学堂选官制

选官制度的意义及其局限性

民国时期的官员选拔制度

南京临时政府

北洋政府时期

南京国民政府时期

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

改革开放前

改革开放后

干部制度

公务员制度

本课小结

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理