第5课《秋天的怀念》课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课《秋天的怀念》课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-26 20:07:09 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

秋天的怀念

史 铁 生

学习目标

1.读“三次看花”,理解“我”的情感变化。

2.在朗读中,细细品味字里行间的意思,体会作者的思想感情。

3.从对比中体会作者面对苦难时情感的变化。

2002年华语文学传媒大奖给这位作家的授奖词是这样说的:

他是当代中国最令人敬佩的作家之一。他的写作与他的生命完全连在了一起,在自己的“写作之夜”,他用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的反而是我们日益幽暗的内心……

史铁生

作者及作品简介

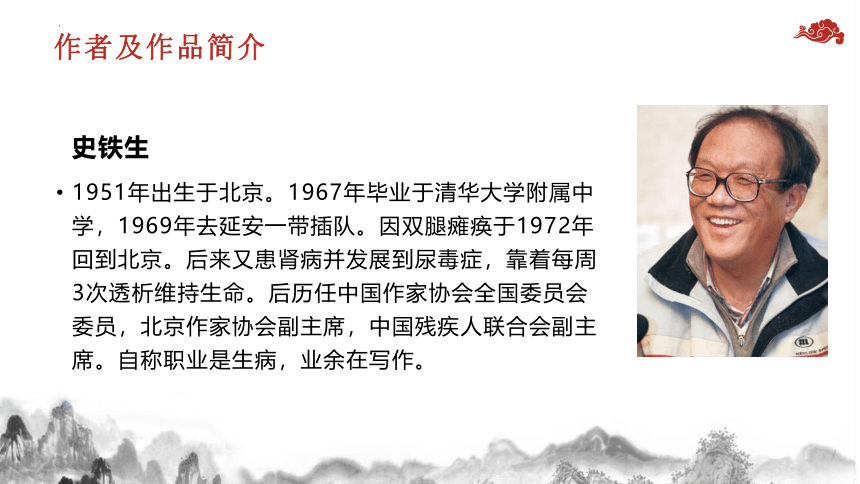

史铁生

1951年出生于北京。1967年毕业于清华大学附属中学,1969年去延安一带插队。因双腿瘫痪于1972年回到北京。后来又患肾病并发展到尿毒症,靠着每周3次透析维持生命。后历任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人联合会副主席。自称职业是生病,业余在写作。

写作背景

1.朗读要求

小提示:朗读有三个标准:正确、流利、有感情。同学们课前预习了课文,不少同学都把课文读了几遍,你觉得这篇文章应该读才能怎样读得有感情?

2.边读边思考:文章写的是_______(谁)由_________(事)引发的对________的怀念。

初读课文

请同学们默读下面的话,看看你读到了什么?请说说你读后的感受。

“我坐在小公园安静的树林里,闭上眼睛,想,上帝为什么早早地召母亲回去呢 很久很久,迷迷糊溯的我听见了回答:‘她心里太苦了,上帝看她受不住了,就召她回去.’我似乎得了一点安慰,睁开眼睛,看见风正从树林里穿过.”

——史铁生《合欢树》

说到秋天,请同学们想象,你们心中的秋天是怎样的?(从之前学过秋的相关文章引发思考)

秋天是收获的季节,促使人变得快乐;但自古逢秋悲寂寥,“一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁。秋天又是愁绪、悲伤的象征,”那本文的秋天应该如何理解?我们能不能用另外一个词语来替换?

请同学们用3分钟的时间阅读文章,把你觉得能替换的词语写在题目的旁边。

的怀念

“那时的我,作为她的儿子,还太年轻,还来不及为母亲着想,我被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她唯一的儿子。她情愿截瘫的是自己而不是儿子,可这事无法代替。她想,只要儿子能活下去哪怕自己去死也行,可她又确信一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福。而这条路呢,没有谁能保证她的儿子终于能找到——而这样的母亲,注定是世界上活得最苦的母亲。”

----史铁生

读上面的语段,你感受到了作者怎样的情感?

这真是一位伟大坚强的母亲,她把对儿子无私深沉的母爱融入日常生活的点点滴滴,文中有许多对母亲细节的描写,请同学们用一双善于发现的慧眼,找出文中最让你感动的细节,读一读,品一品。

提示:请同学们用动情的语言读出感动你的细节,再加以品析。

小结:同学们的体会非常深刻!母爱给“我”以生活上的照顾,情感上的体贴

并点燃“我”求生的希望。

散文是什么?

季羡林 :一般讲到散文的应用,不外抒情和叙事两端。抒情接近诗歌,而叙事则临近小说。

郑桂华 :叙事散文不是像小说那样记叙事件的完整过程,而是记录作者在过去某一段时间空间里见闻的过程,即“我”的经历 ;抒情散文也不是像诗歌那样抒发情绪本身,而是描述作者感情变化的过程 ;哲理散文不会像议论文那样重在以严密的逻辑论证自己的观点、结论以理服人,而重在展示个人在某个问题上的独到的感悟和思考过程。

王荣生 :阅读散文,不仅仅是为了知道作者所写的人、事、景、物,而是通过这些人、事、景、物,触摸写散文的那个人,触摸作者的心眼、心肠、心境、心灵、心怀,触摸作者的情思,体认作者对社会、对人生的思量和感悟。

请你结合以上资料再读课文,思考本文在文体和语体运用上的特点,记下自己的发现和感悟。

小提示,可以从以下几点出发:

作者叙述了几件事,是否运用了小说的笔法?作者抒发了怎样的情感,是否运用了诗歌的表现方法?

速读全文,找出本文叙述的几个片段,思考:是否体现了郑桂华老师关于叙事散文的观点?

本文所叙写的几个片段都不是“事件的完整过程”,记录的是过去一段时间空间里“我”的经历,并且聚焦人物的语言、动作与神态等关键细节,让细节传神。

在叙事方面本文是否体现了季羡林先生的“叙事则临近小说”的观点?

点拨 :小说一般都是双线结构,一明一暗,相互交织。重点研读第 1 段和第 3 段,思考作答。

(1)本文以“我”的思想感情变化过程为主要线索,与“看花”这一明线相交错,串起几件事情,让文章有悬念有波澜。首先,“我”暴怒无常,母亲劝“我”看花,我不去。其次,“我”看树叶飘落,母亲央“我”看菊花 ;“我”答应了,但因母亲病重没有去成。最后,母亲去世后,妹妹推着“我”去北海看了菊花。其思想感情的变化过程是:暴怒无常、自暴自弃—产生希望、面对现实—珍爱生命、坚强乐观。

(2)小说常常在叙述主要事件时即时补叙有关情况,以披露真相,震撼读者。本文也有这样的笔法,如补叙了母亲悄悄地躲出去,“在我看不见的地方偷偷地听着我的动静”,还补叙了“母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了”等内容。这些内容不仅全面塑造了母亲的形象,而且也为“我”情感态度的变化做了铺垫——“我”不是不理解母亲,不是不明白生活的道理,而是暂时接受不了自己的厄运。

在这篇散文中,作者将当年的“我”和写作时的“我”这两种叙事视角交替转换使用,请谈谈作者是如何交错转换的?具有怎样的表达作用?

点拨 :重点阅读第 1~6 段,找出两种叙事视角的段落,进行分析。

(1)两种视角的交错转换。

第一组:当年的“我”:暴怒无常,尽情发泄,母亲哀求“我”要“好好儿活”。写作时的“我”:知道了母亲的病已经到了那步田地,常常肝疼得整宿整宿睡不着。

第二组:当年的“我”:答应母亲去北海看花,母亲喜出望外。写作时的“我”:知道了母亲已病成那样,那竟是诀别。

第三组:当年的“我”:看到母亲艰难地呼吸。写作时的“我”:知道了她昏迷前说的最后

一句话“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……

(2)表达作用。

两种叙事视角的转换,让“我”前后的思想情感形成了鲜明的对比,从正面写出了“我”在母爱的光辉里人生态度变化的过程,从侧面表现了母爱的伟大力量,感化了暴怒无常、对生活失去信心、对生命充满绝望的“我”。这样的结构形式,强烈地表达出“我”觉悟后的内疚、悔恨、自责之情。

本文叙事以抒情,在抒情这端是否“接近诗歌”,运用了诗歌的哪些表现技巧或方法?

小提示 :意象是诗歌常用的表现方法。找出文中用到的常见意象,探究作者运用这些意象的目的。

(1)作者选择秋天盛开的“菊花”,寓有深意。

菊花既象征母亲坚忍不屈、坚守不弃、崇高圣洁的精神品质,又象征“我”勇敢坚强、锐意进取的人生态度。“我”主动去北海看“菊花”,暗示着在母亲的感召下,人生态度发生了根本的转变,走出了绝望,走向了自信,在把母亲的要“好好儿活”化为坚定的行动的同时,也表达了对母亲的感激与怀念。而文章结尾对“菊花”的详细描写,也暗示了“我”人生态度转变后,精神振奋,感受到了生命的活力和生活的美好。

(2)“秋天”也是一个意象。

那北归的雁阵,那窗外唰唰啦啦飘落的树叶,这凋零的季节,让“我”联想到自己的痛苦遭遇和人生挫折,不仅烘托着“我”悲哀的心境,而且引发了“我”的暴怒、痛苦、绝望,甚至是自暴自弃。秋天也是一个收获的季节、生命成熟的季节,它隐喻了“我”生命的成熟与思想感情的沉淀。“我”懂得了生活的真谛和生命的意义 :无论遭遇怎样的厄运和磨难,都要勇敢地直接面对,战胜心魔,坚强乐观地创造属于自己的生活,活得坚韧,活出尊严,活出自我生命的个性与美丽 ;同时,也暗示着“我”对母亲的感激和怀念。

作者叙述事情的语言(包括选词用语、句式选用等方面)有何特点?

点拨 :细读第 1 和第 3 段,在你认为最有表现力的词语和句子下做批注,思考用词用语的精妙 ;品读“我”与母亲的对话,思考人物语言的句式特点和表达作用。

作者的叙事语言主要表现在三个方面。

(1)精心选用动词、形容词和副词等,如“扑”“抓”“红红的”“悄悄地”“都”“总是”等,准确、生动、形象地描写了人物的动作、语言和神态等细节,再现人物心理,表现深挚炽烈的情感。AAB(如“悄悄地”“偷偷地”)、ABAB(如“听着听着”“看着看着”)、AABB(如“唰唰啦啦”“絮絮叨叨”)等短语形式,是全文中最为典型和突出的语言结构,且切合语境,极具表现力。

(2)文中所有叙事语言均只叙细节,不事渲染,朴实无华。但每个词每个句子都浸满深情,作者痛彻肺腑的情感汹涌澎湃。

(3)精心选用句式,与人物的心理和情感相得益彰。如对“我”的语言描写,用的是感叹句、反问句或否定句,这样的句式正是表现“我”痛苦绝望、自暴自弃、暴怒无常的强烈感情的不二选择。而描述母亲的语言,则是用陈述句、祈使句或肯定句,这和母亲的担心与哀求、宽慰与呵护的情感高度统一。再如“我”的语言字少句短,母亲的语言则相对字多句长,这也正与“我”和母亲不同的情感和心理相表里。如第 3 段中,“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”,这是母亲说得最长的一句,说得口不择言“絮絮叨叨”,突出表现了“我”答应去看花后母亲强烈的激动、兴奋之情。

文章标题有怎样的深刻含义?

作者以去北海看菊花为中心,叙述了病入膏肓的母亲忍受着巨大的病痛,隐瞒病情,忘我地把爱全身心地投入到不幸的儿子身上,直至自己生命最后一息的事情。题目的表层含义是 :回忆的往事发生在秋天,表达的是对母亲的怀念。深层含义是 :暗示着作者经受过命运残酷的打击,经历过暴躁绝望的心理过程,在母亲去世后,在风轻云淡的秋天,在菊花绽放的时节,才真正体会到了母爱的坚忍和伟大,懂得了母亲的呵护和期望,悟出了生命的意义。如果说题目中的“怀念”直接指向母亲,那么“秋天”则蕴含着“生命”的意味。

课后作业:

从下面两个题目中任选一题写作,不少于500 字。

1. 诉说心声 :又是秋天,作者站在母亲墓前看着母亲的遗像,他会说些什么?

2. 笔尖生情 :请你回忆爸爸或妈妈为自己做的点滴小事,以“爸爸(或妈妈),我想对你说”为话题,给爸爸或妈妈写一封信。

秋天的怀念

史 铁 生

学习目标

1.读“三次看花”,理解“我”的情感变化。

2.在朗读中,细细品味字里行间的意思,体会作者的思想感情。

3.从对比中体会作者面对苦难时情感的变化。

2002年华语文学传媒大奖给这位作家的授奖词是这样说的:

他是当代中国最令人敬佩的作家之一。他的写作与他的生命完全连在了一起,在自己的“写作之夜”,他用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的反而是我们日益幽暗的内心……

史铁生

作者及作品简介

史铁生

1951年出生于北京。1967年毕业于清华大学附属中学,1969年去延安一带插队。因双腿瘫痪于1972年回到北京。后来又患肾病并发展到尿毒症,靠着每周3次透析维持生命。后历任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人联合会副主席。自称职业是生病,业余在写作。

写作背景

1.朗读要求

小提示:朗读有三个标准:正确、流利、有感情。同学们课前预习了课文,不少同学都把课文读了几遍,你觉得这篇文章应该读才能怎样读得有感情?

2.边读边思考:文章写的是_______(谁)由_________(事)引发的对________的怀念。

初读课文

请同学们默读下面的话,看看你读到了什么?请说说你读后的感受。

“我坐在小公园安静的树林里,闭上眼睛,想,上帝为什么早早地召母亲回去呢 很久很久,迷迷糊溯的我听见了回答:‘她心里太苦了,上帝看她受不住了,就召她回去.’我似乎得了一点安慰,睁开眼睛,看见风正从树林里穿过.”

——史铁生《合欢树》

说到秋天,请同学们想象,你们心中的秋天是怎样的?(从之前学过秋的相关文章引发思考)

秋天是收获的季节,促使人变得快乐;但自古逢秋悲寂寥,“一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁。秋天又是愁绪、悲伤的象征,”那本文的秋天应该如何理解?我们能不能用另外一个词语来替换?

请同学们用3分钟的时间阅读文章,把你觉得能替换的词语写在题目的旁边。

的怀念

“那时的我,作为她的儿子,还太年轻,还来不及为母亲着想,我被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她唯一的儿子。她情愿截瘫的是自己而不是儿子,可这事无法代替。她想,只要儿子能活下去哪怕自己去死也行,可她又确信一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福。而这条路呢,没有谁能保证她的儿子终于能找到——而这样的母亲,注定是世界上活得最苦的母亲。”

----史铁生

读上面的语段,你感受到了作者怎样的情感?

这真是一位伟大坚强的母亲,她把对儿子无私深沉的母爱融入日常生活的点点滴滴,文中有许多对母亲细节的描写,请同学们用一双善于发现的慧眼,找出文中最让你感动的细节,读一读,品一品。

提示:请同学们用动情的语言读出感动你的细节,再加以品析。

小结:同学们的体会非常深刻!母爱给“我”以生活上的照顾,情感上的体贴

并点燃“我”求生的希望。

散文是什么?

季羡林 :一般讲到散文的应用,不外抒情和叙事两端。抒情接近诗歌,而叙事则临近小说。

郑桂华 :叙事散文不是像小说那样记叙事件的完整过程,而是记录作者在过去某一段时间空间里见闻的过程,即“我”的经历 ;抒情散文也不是像诗歌那样抒发情绪本身,而是描述作者感情变化的过程 ;哲理散文不会像议论文那样重在以严密的逻辑论证自己的观点、结论以理服人,而重在展示个人在某个问题上的独到的感悟和思考过程。

王荣生 :阅读散文,不仅仅是为了知道作者所写的人、事、景、物,而是通过这些人、事、景、物,触摸写散文的那个人,触摸作者的心眼、心肠、心境、心灵、心怀,触摸作者的情思,体认作者对社会、对人生的思量和感悟。

请你结合以上资料再读课文,思考本文在文体和语体运用上的特点,记下自己的发现和感悟。

小提示,可以从以下几点出发:

作者叙述了几件事,是否运用了小说的笔法?作者抒发了怎样的情感,是否运用了诗歌的表现方法?

速读全文,找出本文叙述的几个片段,思考:是否体现了郑桂华老师关于叙事散文的观点?

本文所叙写的几个片段都不是“事件的完整过程”,记录的是过去一段时间空间里“我”的经历,并且聚焦人物的语言、动作与神态等关键细节,让细节传神。

在叙事方面本文是否体现了季羡林先生的“叙事则临近小说”的观点?

点拨 :小说一般都是双线结构,一明一暗,相互交织。重点研读第 1 段和第 3 段,思考作答。

(1)本文以“我”的思想感情变化过程为主要线索,与“看花”这一明线相交错,串起几件事情,让文章有悬念有波澜。首先,“我”暴怒无常,母亲劝“我”看花,我不去。其次,“我”看树叶飘落,母亲央“我”看菊花 ;“我”答应了,但因母亲病重没有去成。最后,母亲去世后,妹妹推着“我”去北海看了菊花。其思想感情的变化过程是:暴怒无常、自暴自弃—产生希望、面对现实—珍爱生命、坚强乐观。

(2)小说常常在叙述主要事件时即时补叙有关情况,以披露真相,震撼读者。本文也有这样的笔法,如补叙了母亲悄悄地躲出去,“在我看不见的地方偷偷地听着我的动静”,还补叙了“母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了”等内容。这些内容不仅全面塑造了母亲的形象,而且也为“我”情感态度的变化做了铺垫——“我”不是不理解母亲,不是不明白生活的道理,而是暂时接受不了自己的厄运。

在这篇散文中,作者将当年的“我”和写作时的“我”这两种叙事视角交替转换使用,请谈谈作者是如何交错转换的?具有怎样的表达作用?

点拨 :重点阅读第 1~6 段,找出两种叙事视角的段落,进行分析。

(1)两种视角的交错转换。

第一组:当年的“我”:暴怒无常,尽情发泄,母亲哀求“我”要“好好儿活”。写作时的“我”:知道了母亲的病已经到了那步田地,常常肝疼得整宿整宿睡不着。

第二组:当年的“我”:答应母亲去北海看花,母亲喜出望外。写作时的“我”:知道了母亲已病成那样,那竟是诀别。

第三组:当年的“我”:看到母亲艰难地呼吸。写作时的“我”:知道了她昏迷前说的最后

一句话“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……

(2)表达作用。

两种叙事视角的转换,让“我”前后的思想情感形成了鲜明的对比,从正面写出了“我”在母爱的光辉里人生态度变化的过程,从侧面表现了母爱的伟大力量,感化了暴怒无常、对生活失去信心、对生命充满绝望的“我”。这样的结构形式,强烈地表达出“我”觉悟后的内疚、悔恨、自责之情。

本文叙事以抒情,在抒情这端是否“接近诗歌”,运用了诗歌的哪些表现技巧或方法?

小提示 :意象是诗歌常用的表现方法。找出文中用到的常见意象,探究作者运用这些意象的目的。

(1)作者选择秋天盛开的“菊花”,寓有深意。

菊花既象征母亲坚忍不屈、坚守不弃、崇高圣洁的精神品质,又象征“我”勇敢坚强、锐意进取的人生态度。“我”主动去北海看“菊花”,暗示着在母亲的感召下,人生态度发生了根本的转变,走出了绝望,走向了自信,在把母亲的要“好好儿活”化为坚定的行动的同时,也表达了对母亲的感激与怀念。而文章结尾对“菊花”的详细描写,也暗示了“我”人生态度转变后,精神振奋,感受到了生命的活力和生活的美好。

(2)“秋天”也是一个意象。

那北归的雁阵,那窗外唰唰啦啦飘落的树叶,这凋零的季节,让“我”联想到自己的痛苦遭遇和人生挫折,不仅烘托着“我”悲哀的心境,而且引发了“我”的暴怒、痛苦、绝望,甚至是自暴自弃。秋天也是一个收获的季节、生命成熟的季节,它隐喻了“我”生命的成熟与思想感情的沉淀。“我”懂得了生活的真谛和生命的意义 :无论遭遇怎样的厄运和磨难,都要勇敢地直接面对,战胜心魔,坚强乐观地创造属于自己的生活,活得坚韧,活出尊严,活出自我生命的个性与美丽 ;同时,也暗示着“我”对母亲的感激和怀念。

作者叙述事情的语言(包括选词用语、句式选用等方面)有何特点?

点拨 :细读第 1 和第 3 段,在你认为最有表现力的词语和句子下做批注,思考用词用语的精妙 ;品读“我”与母亲的对话,思考人物语言的句式特点和表达作用。

作者的叙事语言主要表现在三个方面。

(1)精心选用动词、形容词和副词等,如“扑”“抓”“红红的”“悄悄地”“都”“总是”等,准确、生动、形象地描写了人物的动作、语言和神态等细节,再现人物心理,表现深挚炽烈的情感。AAB(如“悄悄地”“偷偷地”)、ABAB(如“听着听着”“看着看着”)、AABB(如“唰唰啦啦”“絮絮叨叨”)等短语形式,是全文中最为典型和突出的语言结构,且切合语境,极具表现力。

(2)文中所有叙事语言均只叙细节,不事渲染,朴实无华。但每个词每个句子都浸满深情,作者痛彻肺腑的情感汹涌澎湃。

(3)精心选用句式,与人物的心理和情感相得益彰。如对“我”的语言描写,用的是感叹句、反问句或否定句,这样的句式正是表现“我”痛苦绝望、自暴自弃、暴怒无常的强烈感情的不二选择。而描述母亲的语言,则是用陈述句、祈使句或肯定句,这和母亲的担心与哀求、宽慰与呵护的情感高度统一。再如“我”的语言字少句短,母亲的语言则相对字多句长,这也正与“我”和母亲不同的情感和心理相表里。如第 3 段中,“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”,这是母亲说得最长的一句,说得口不择言“絮絮叨叨”,突出表现了“我”答应去看花后母亲强烈的激动、兴奋之情。

文章标题有怎样的深刻含义?

作者以去北海看菊花为中心,叙述了病入膏肓的母亲忍受着巨大的病痛,隐瞒病情,忘我地把爱全身心地投入到不幸的儿子身上,直至自己生命最后一息的事情。题目的表层含义是 :回忆的往事发生在秋天,表达的是对母亲的怀念。深层含义是 :暗示着作者经受过命运残酷的打击,经历过暴躁绝望的心理过程,在母亲去世后,在风轻云淡的秋天,在菊花绽放的时节,才真正体会到了母爱的坚忍和伟大,懂得了母亲的呵护和期望,悟出了生命的意义。如果说题目中的“怀念”直接指向母亲,那么“秋天”则蕴含着“生命”的意味。

课后作业:

从下面两个题目中任选一题写作,不少于500 字。

1. 诉说心声 :又是秋天,作者站在母亲墓前看着母亲的遗像,他会说些什么?

2. 笔尖生情 :请你回忆爸爸或妈妈为自己做的点滴小事,以“爸爸(或妈妈),我想对你说”为话题,给爸爸或妈妈写一封信。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首