古代印度 课件(48.ppt)

图片预览

文档简介

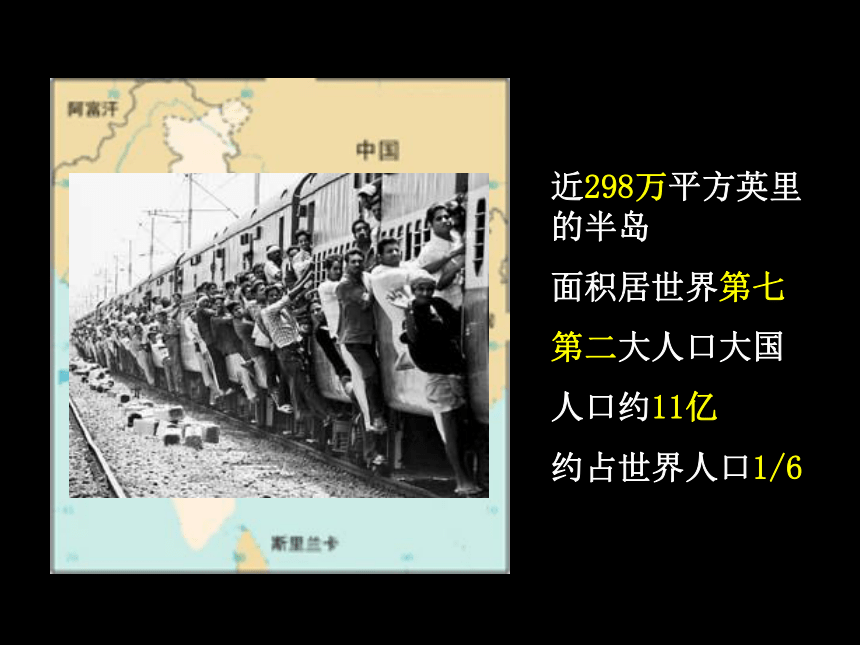

课件48张PPT。古 代 印 度古 代 印 度近298万平方英里的半岛

面积居世界第七

第二大人口大国

人口约11亿

约占世界人口1/6

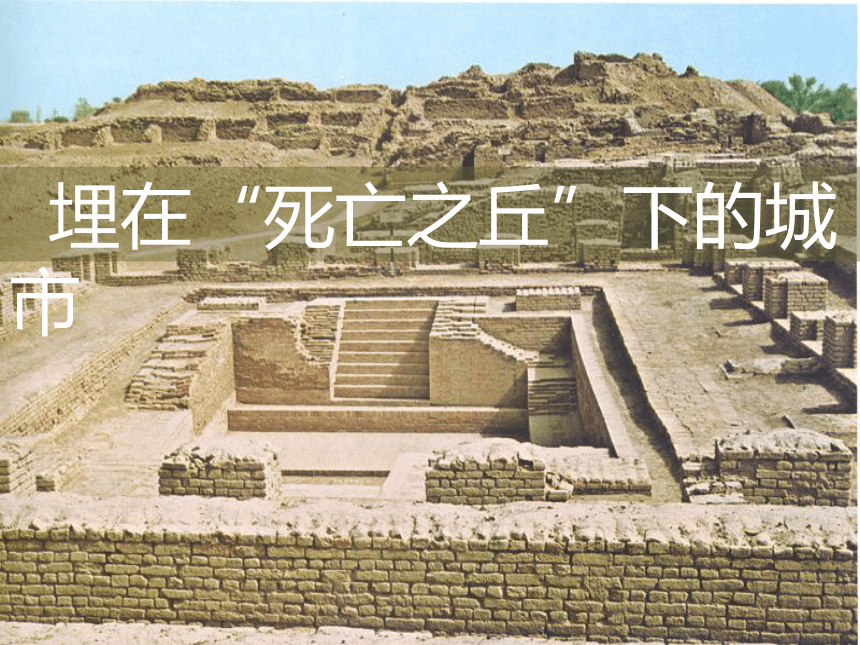

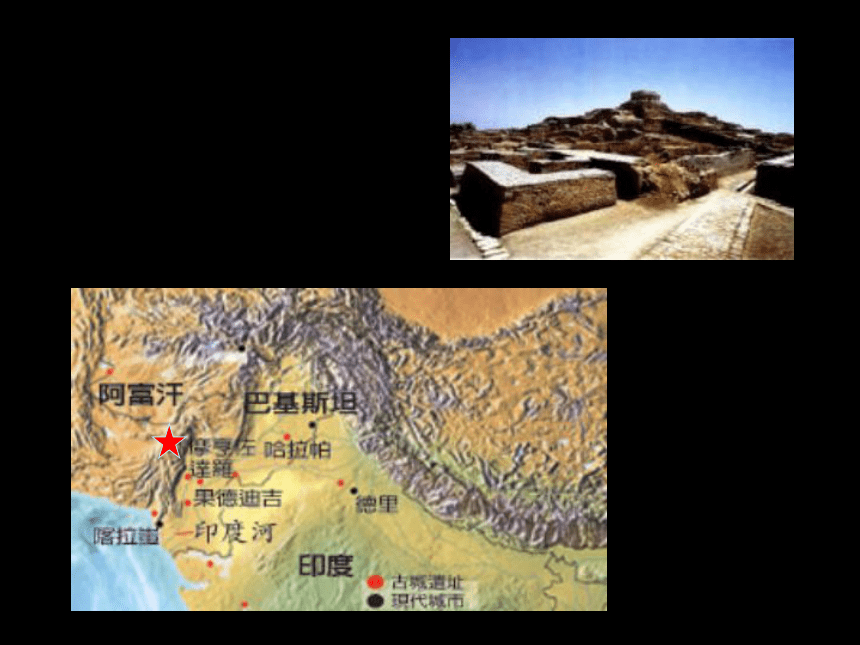

现代印度 埋在“死亡之丘”下的城市摩亨佐·达罗下城(电脑复原再现)

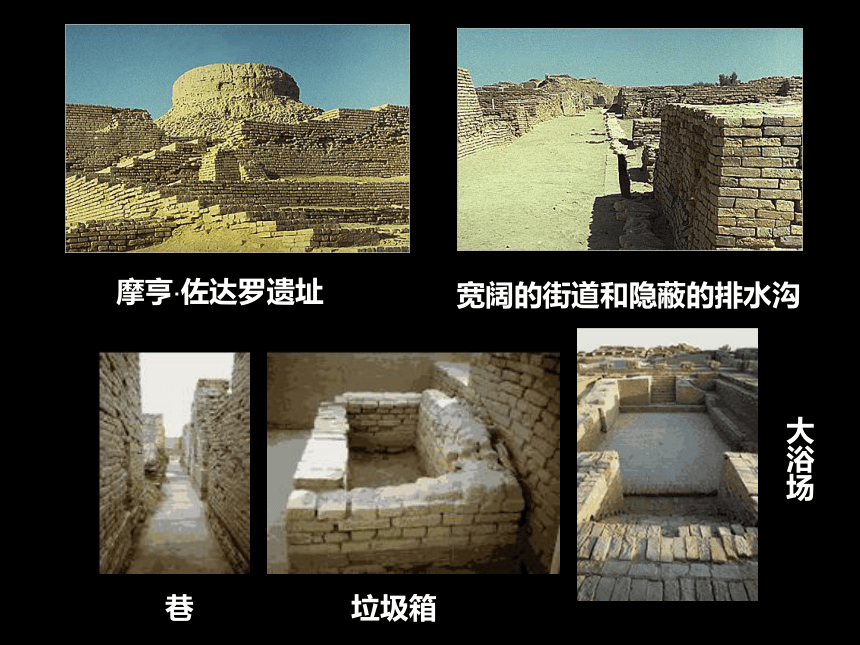

摩亨·佐达罗遗址宽阔的街道和隐蔽的排水沟巷垃圾箱

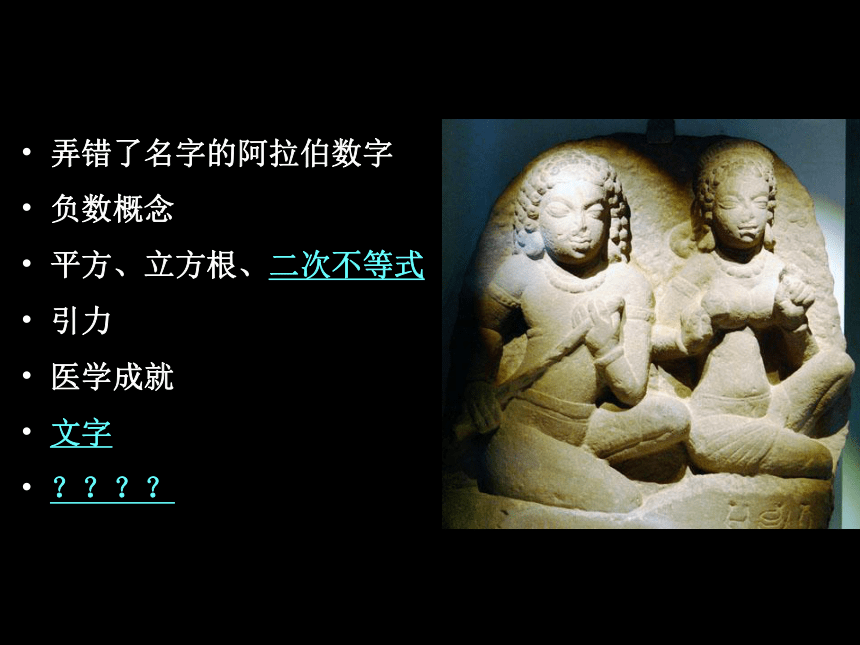

大浴场 弄错了名字的阿拉伯数字

负数概念

平方、立方根、二次不等式

引力

医学成就

文字

????诗意的数学 “ 8块红玉,10块翡翠,100粒珍珠,这些都镶在你的耳环上。我的爱,这些珠宝我为你购买时的价格相等。3种珠宝价格之和为半百减三。告诉我每样的价格,幸运的夫人。”

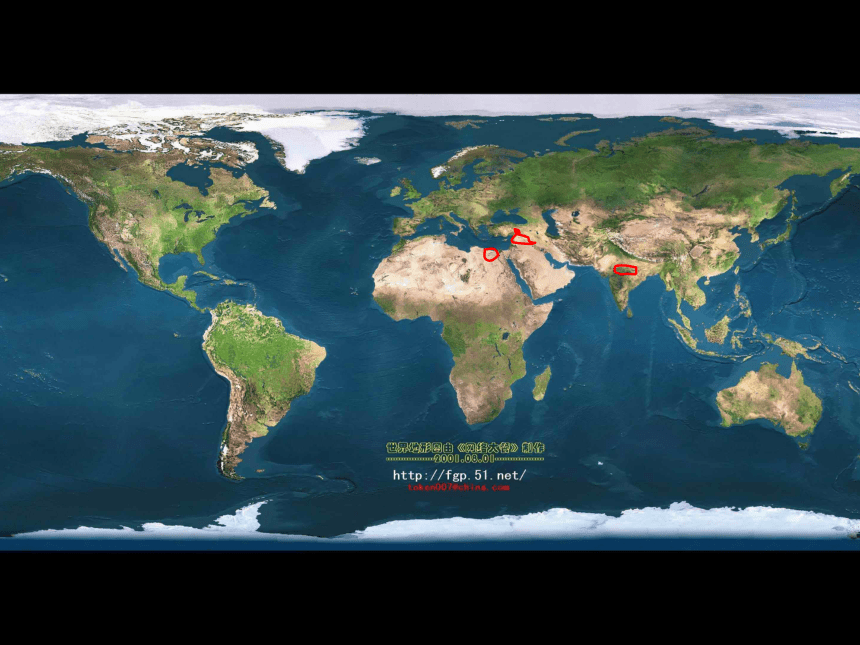

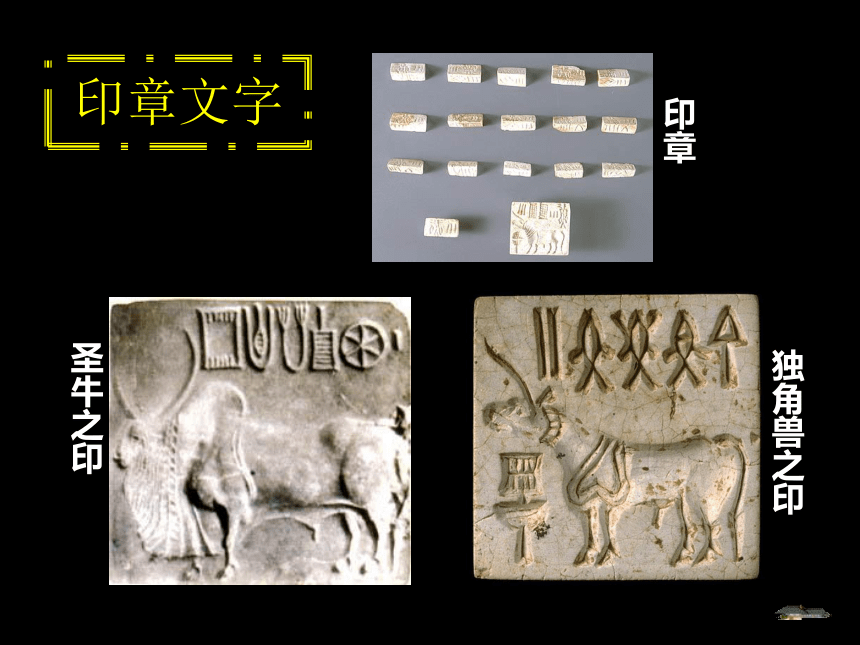

“ 一簇蜜蜂有1/5停在一枝花上面,1/3停在另一枝花上,两个数目之差的3倍飞到第三枝花上,余下的一只蜜蜂在空中飞舞。美好的夫人,试问蜜蜂有多少只?”圣牛之印独角兽之印印章印章文字 “ 这不过是某一种野生的树,不结果实只长出一些羊毛。但其美观与质地都超过了羊身上的毛。因此,印度人民都用它来制作衣服穿用。” —— 希罗多德古代印度一、地理环境古印度的地理环境 “印度的土地是一个巨大的三角形,它的底基是那崇高的兴都库什和喜马拉雅山脉,它的尖端是一个不规则的、楔形的酷热平原,向南远伸入印度洋。印度本身差不多自成一个大陆。”

——《世界史》古代印度一、 地理环境

二、 古代居民

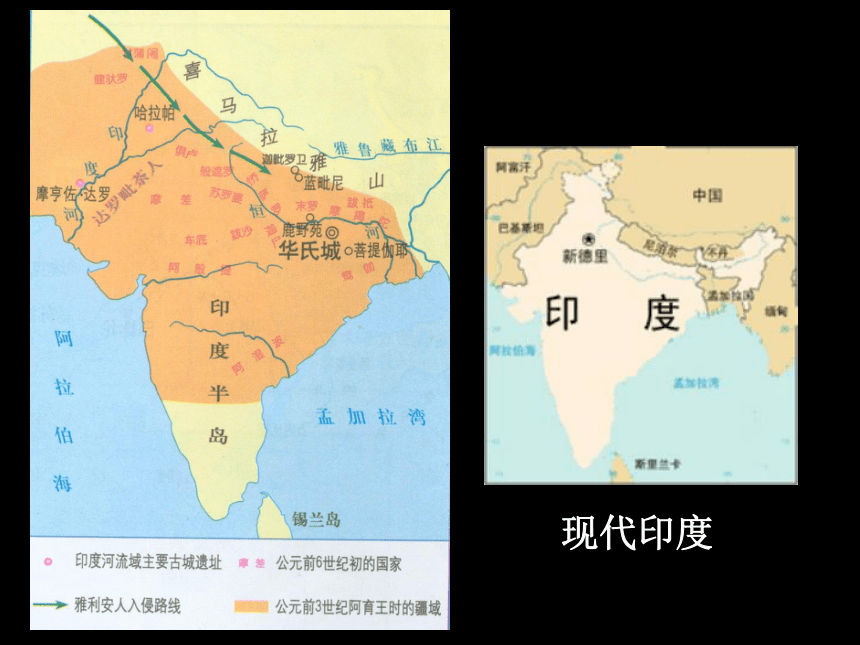

古代居民印度河流域文明由达罗毗荼人创造。

公元前3000年开始,约BC2500——BC1750。

农业文化和城市文化。哈拉帕文明 Harappan Civilization (公元前 2500——公元前1750 年) Harappa cityMohenjodalo-city 哈拉帕文明消亡之谜 外族入侵说

地质和生态变化说

内部阶级斗争说

大爆炸说

综合因素说学术动态 外族入侵说

古代印度一、 地理环境

二、 古代居民

三、 吠陀时代与种姓制度

吠陀时代的雅利安人公元前14世纪:雅利安人入侵公元前10世纪:全恒河流域前14世纪——前6世纪:“吠陀时代”“吠陀时代”吠陀文献史诗文学考古资料《摩诃婆罗多》 《罗摩衍那》雅利安人建立国家征服土著灌溉农业前14—前6世纪种姓制度 婆罗门教神话:诸神分割了原人普鲁沙的身体,用他身体的不同部位创造出了四个不同的种姓。 种姓制度婆罗门刹帝利吠舍首陀罗特点:

世袭

封闭

排外

等级差别种姓制度对印度社会发展的影响“吠陀时代”吠陀文献史诗文学考古资料《摩诃婆罗多》 《罗摩衍那》雅利安人建立国家征服土著灌溉农业前14—前6世纪四大种姓实质:在国家形成过程中起了保护奴隶主特权地位的作用,是奴隶主阶级维护自身利益的有力工具。

造成社会阶层隔离,阻碍社会成员的流动。

一方面,使下层劳动群众备受压迫和歧视,影响创造性、民族凝聚力,延缓社会发展进程。

另一方面,在经济文化落后的古代,使印度人产生安于现状的平和心态,有利于维持统治,维持社会安定。

对于印度社会发展,民族文化、民族心理产生了深刻影响。

“ 没有阶级的存在,印度的社会是不可想象的。”种姓制度的影响(探索与争鸣)2000年6月在比哈尔邦一个村子里发生的种姓大屠杀,死34人,伤19人,震动了整个印度。——《环球时报》2001年6月15日

被称为“土匪女王”的普兰·黛维因为在低种姓人群中颇有影响而曾当选议员。2001年,她遇刺身亡。

最近,印度一法院判处因不满姐姐与“低种族”通婚而杀害4人的迪利普·蒂瓦里等3名男子死刑。最高法院指出,这种“为维护荣誉而进行的杀害”是野蛮行为,并下令警方保护通婚的夫妇。法院将种姓制度叫做“民族的诅咒”。

印度政府自独立以来一直试图消除种姓制度,经过努力,种姓问题总的来说比过去要淡化得多,隐蔽得多。但据《印度快报》称,在过去半年里,光是在北方邦就有1500起有关种姓暴力事件的报告。

—— 据东方网、人民网资料整理

古代印度一、 地理环境

二、 古代居民

三、 吠陀时代与种姓制度

四、 佛教的创立与发展1.创立者:悉达多(释迦牟尼)2.背 景:

政局动荡,列国纷争;社会经济发展,阶级关系急剧变化;思想领域出现“百家争鸣”的局面3.时 间:公元前6世纪4.内 容:四谛、“众生平等”5.大藏经:经藏、律藏、论藏6.传 播:公元前3世纪起佛教的创立与发展四谛(四大真理)

苦谛—— 世间一切都是苦的,人生一世会遇到生、老、病、死……没有丝毫乐处。

集谛—— 指造成世间人生及其苦痛的原因(“集”是“原因”的意思)根源在“欲爱”(渴望)。

灭谛—— 如果断绝“欲爱”,苦果自然随之断绝,就可以达到涅槃的境界 。

道谛—— 要达到这种理想的境界,就必须修道,这就是“道谛”。佛教所说的“道”就是涅槃之道。人生最苦,涅槃最乐,这就是佛教的基本思想 。

同时,佛教主张“众生平等”,提倡各个种姓都可以参加宗教生活,在教徒之间没有等级差别。 根据教义内容,你认为当时佛

教能吸引众多的教徒吗,它真能把

人带入极乐世界吗,为什么?早期佛教教义佛教小故事:

在舍卫城,有个姓名叫尼提的挑粪者(贱民),当他在路上遇到释迦牟尼时,赶快躲开。但释迦牟尼却主动去找尼提,让尼提跟他出家修行。 佛教的传播地区性

洲际性

世界性公元前6世纪,北印度列国纷争,政局动荡,社会关系急剧变化。刹帝利和吠舍大商人社会经济地位明显上升,他们对婆罗门的宗教和种姓特权多有不满。

早期佛教倡导宗教领域内的“众生平等”,因此获得较为广泛的社会支持,尤其得到首陀罗和贱民的拥护,迅速传播。

佛教教义“四谛”中所包含的对理想境界的追求,对饱受艰难的民众具有心灵慰藉的作用。

公元前三世纪,阿育王统一印度后,政府大力推崇佛教。

练习与测评2、为什么佛教能得到迅速传播?种姓制度对印度社会发展的影响“吠陀时代”吠陀文献史诗文学考古资料《摩诃婆罗多》 《罗摩衍那》雅利安人建立国家征服土著灌溉农业前14—前6世纪四大种姓佛教的创立与发展产生背景主张:“众生平等”,典籍:大藏经前6世纪发展为世界性宗教创始人:悉达多政局动荡、社会经济发展、新学说涌现

龙门石窟云冈石窟佛像的本土化和中性化“曹衣出水”“秀骨清像”古代印度一、 地理环境

二、 古代居民

三、 吠陀时代与种姓制度

四、 佛教的创立与发展

五、《摩诃婆罗多》 与《罗摩衍那》两大史诗《摩诃婆罗多》

《罗摩衍那》

题意:

“摩诃婆罗多”的意思是“伟大的婆罗多族的故事”。

内容:

讲述婆罗多族两支后裔之间大战的故事。夹杂神话故事、宗教、哲学,反映了雅利安各部落从军事民主制过渡到国家过程中战争的情景及雅利安人向南印度扩张的过程。

是世界上已有写本的最长的史诗。《摩诃婆罗多》《罗摩衍那》

题意:

“罗摩衍那”的意思是“罗摩的漫游”。

内容:

主要情节取自《摩诃婆罗多》的一个插话《罗摩传》。史诗以英雄罗摩和其妻子悉多一生的悲欢离合为主要情节线索。反映了印度社会生活状况。 思考:四大文明古国有什么共性?(小提示:从地理、经济、组织、政治等角度进行思考。)大河文明的特征地理特征

濒临大河流域,孕育于大河,受制于大河。

经济特征

自给自足的自然经济。

组织特征

以村社为单位。

政治特征

君主专制的中央集权。

练习与测评1、比较印度国家与埃及、两河流域国家建立的异同点。

相同点

随着生产力的提高和社会分化的加剧,部落首领将氏族公社管理机构转变为国家机构,用暴力手段维护奴隶主贵族利益,维护社会秩序,国家建立。

大河流域农业生产中,管理公共事务(如水利设施建设)的需要加速国家产生。

不同点

埃及国家和两河流域国家管理公共事务的因素比较突出;

印度国家运用国家机器实行阶级统治的因素比较突出。

面积居世界第七

第二大人口大国

人口约11亿

约占世界人口1/6

现代印度 埋在“死亡之丘”下的城市摩亨佐·达罗下城(电脑复原再现)

摩亨·佐达罗遗址宽阔的街道和隐蔽的排水沟巷垃圾箱

大浴场 弄错了名字的阿拉伯数字

负数概念

平方、立方根、二次不等式

引力

医学成就

文字

????诗意的数学 “ 8块红玉,10块翡翠,100粒珍珠,这些都镶在你的耳环上。我的爱,这些珠宝我为你购买时的价格相等。3种珠宝价格之和为半百减三。告诉我每样的价格,幸运的夫人。”

“ 一簇蜜蜂有1/5停在一枝花上面,1/3停在另一枝花上,两个数目之差的3倍飞到第三枝花上,余下的一只蜜蜂在空中飞舞。美好的夫人,试问蜜蜂有多少只?”圣牛之印独角兽之印印章印章文字 “ 这不过是某一种野生的树,不结果实只长出一些羊毛。但其美观与质地都超过了羊身上的毛。因此,印度人民都用它来制作衣服穿用。” —— 希罗多德古代印度一、地理环境古印度的地理环境 “印度的土地是一个巨大的三角形,它的底基是那崇高的兴都库什和喜马拉雅山脉,它的尖端是一个不规则的、楔形的酷热平原,向南远伸入印度洋。印度本身差不多自成一个大陆。”

——《世界史》古代印度一、 地理环境

二、 古代居民

古代居民印度河流域文明由达罗毗荼人创造。

公元前3000年开始,约BC2500——BC1750。

农业文化和城市文化。哈拉帕文明 Harappan Civilization (公元前 2500——公元前1750 年) Harappa cityMohenjodalo-city 哈拉帕文明消亡之谜 外族入侵说

地质和生态变化说

内部阶级斗争说

大爆炸说

综合因素说学术动态 外族入侵说

古代印度一、 地理环境

二、 古代居民

三、 吠陀时代与种姓制度

吠陀时代的雅利安人公元前14世纪:雅利安人入侵公元前10世纪:全恒河流域前14世纪——前6世纪:“吠陀时代”“吠陀时代”吠陀文献史诗文学考古资料《摩诃婆罗多》 《罗摩衍那》雅利安人建立国家征服土著灌溉农业前14—前6世纪种姓制度 婆罗门教神话:诸神分割了原人普鲁沙的身体,用他身体的不同部位创造出了四个不同的种姓。 种姓制度婆罗门刹帝利吠舍首陀罗特点:

世袭

封闭

排外

等级差别种姓制度对印度社会发展的影响“吠陀时代”吠陀文献史诗文学考古资料《摩诃婆罗多》 《罗摩衍那》雅利安人建立国家征服土著灌溉农业前14—前6世纪四大种姓实质:在国家形成过程中起了保护奴隶主特权地位的作用,是奴隶主阶级维护自身利益的有力工具。

造成社会阶层隔离,阻碍社会成员的流动。

一方面,使下层劳动群众备受压迫和歧视,影响创造性、民族凝聚力,延缓社会发展进程。

另一方面,在经济文化落后的古代,使印度人产生安于现状的平和心态,有利于维持统治,维持社会安定。

对于印度社会发展,民族文化、民族心理产生了深刻影响。

“ 没有阶级的存在,印度的社会是不可想象的。”种姓制度的影响(探索与争鸣)2000年6月在比哈尔邦一个村子里发生的种姓大屠杀,死34人,伤19人,震动了整个印度。——《环球时报》2001年6月15日

被称为“土匪女王”的普兰·黛维因为在低种姓人群中颇有影响而曾当选议员。2001年,她遇刺身亡。

最近,印度一法院判处因不满姐姐与“低种族”通婚而杀害4人的迪利普·蒂瓦里等3名男子死刑。最高法院指出,这种“为维护荣誉而进行的杀害”是野蛮行为,并下令警方保护通婚的夫妇。法院将种姓制度叫做“民族的诅咒”。

印度政府自独立以来一直试图消除种姓制度,经过努力,种姓问题总的来说比过去要淡化得多,隐蔽得多。但据《印度快报》称,在过去半年里,光是在北方邦就有1500起有关种姓暴力事件的报告。

—— 据东方网、人民网资料整理

古代印度一、 地理环境

二、 古代居民

三、 吠陀时代与种姓制度

四、 佛教的创立与发展1.创立者:悉达多(释迦牟尼)2.背 景:

政局动荡,列国纷争;社会经济发展,阶级关系急剧变化;思想领域出现“百家争鸣”的局面3.时 间:公元前6世纪4.内 容:四谛、“众生平等”5.大藏经:经藏、律藏、论藏6.传 播:公元前3世纪起佛教的创立与发展四谛(四大真理)

苦谛—— 世间一切都是苦的,人生一世会遇到生、老、病、死……没有丝毫乐处。

集谛—— 指造成世间人生及其苦痛的原因(“集”是“原因”的意思)根源在“欲爱”(渴望)。

灭谛—— 如果断绝“欲爱”,苦果自然随之断绝,就可以达到涅槃的境界 。

道谛—— 要达到这种理想的境界,就必须修道,这就是“道谛”。佛教所说的“道”就是涅槃之道。人生最苦,涅槃最乐,这就是佛教的基本思想 。

同时,佛教主张“众生平等”,提倡各个种姓都可以参加宗教生活,在教徒之间没有等级差别。 根据教义内容,你认为当时佛

教能吸引众多的教徒吗,它真能把

人带入极乐世界吗,为什么?早期佛教教义佛教小故事:

在舍卫城,有个姓名叫尼提的挑粪者(贱民),当他在路上遇到释迦牟尼时,赶快躲开。但释迦牟尼却主动去找尼提,让尼提跟他出家修行。 佛教的传播地区性

洲际性

世界性公元前6世纪,北印度列国纷争,政局动荡,社会关系急剧变化。刹帝利和吠舍大商人社会经济地位明显上升,他们对婆罗门的宗教和种姓特权多有不满。

早期佛教倡导宗教领域内的“众生平等”,因此获得较为广泛的社会支持,尤其得到首陀罗和贱民的拥护,迅速传播。

佛教教义“四谛”中所包含的对理想境界的追求,对饱受艰难的民众具有心灵慰藉的作用。

公元前三世纪,阿育王统一印度后,政府大力推崇佛教。

练习与测评2、为什么佛教能得到迅速传播?种姓制度对印度社会发展的影响“吠陀时代”吠陀文献史诗文学考古资料《摩诃婆罗多》 《罗摩衍那》雅利安人建立国家征服土著灌溉农业前14—前6世纪四大种姓佛教的创立与发展产生背景主张:“众生平等”,典籍:大藏经前6世纪发展为世界性宗教创始人:悉达多政局动荡、社会经济发展、新学说涌现

龙门石窟云冈石窟佛像的本土化和中性化“曹衣出水”“秀骨清像”古代印度一、 地理环境

二、 古代居民

三、 吠陀时代与种姓制度

四、 佛教的创立与发展

五、《摩诃婆罗多》 与《罗摩衍那》两大史诗《摩诃婆罗多》

《罗摩衍那》

题意:

“摩诃婆罗多”的意思是“伟大的婆罗多族的故事”。

内容:

讲述婆罗多族两支后裔之间大战的故事。夹杂神话故事、宗教、哲学,反映了雅利安各部落从军事民主制过渡到国家过程中战争的情景及雅利安人向南印度扩张的过程。

是世界上已有写本的最长的史诗。《摩诃婆罗多》《罗摩衍那》

题意:

“罗摩衍那”的意思是“罗摩的漫游”。

内容:

主要情节取自《摩诃婆罗多》的一个插话《罗摩传》。史诗以英雄罗摩和其妻子悉多一生的悲欢离合为主要情节线索。反映了印度社会生活状况。 思考:四大文明古国有什么共性?(小提示:从地理、经济、组织、政治等角度进行思考。)大河文明的特征地理特征

濒临大河流域,孕育于大河,受制于大河。

经济特征

自给自足的自然经济。

组织特征

以村社为单位。

政治特征

君主专制的中央集权。

练习与测评1、比较印度国家与埃及、两河流域国家建立的异同点。

相同点

随着生产力的提高和社会分化的加剧,部落首领将氏族公社管理机构转变为国家机构,用暴力手段维护奴隶主贵族利益,维护社会秩序,国家建立。

大河流域农业生产中,管理公共事务(如水利设施建设)的需要加速国家产生。

不同点

埃及国家和两河流域国家管理公共事务的因素比较突出;

印度国家运用国家机器实行阶级统治的因素比较突出。