八年级下册第六单元《课外古诗词诵读》课件(共54张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级下册第六单元《课外古诗词诵读》课件(共54张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 28.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-26 21:08:00 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

常建

题破山寺后禅院

走近作者

常建,唐代大诗人。开元十五年(公元72年)进士,仕途坎坷,直到天宝年间才被授予县尉,后辞职还乡。今存诗五十七首。他的诗歌往往以山林寺观为描写对象,善于用光和影构成幽静的境界。

写作背景

由于诗人的仕途失意,所以寄情山水,游览名山古刹,云游四海,寻幽探胜。此诗是诗人游览破山寺后禅院时所作.诗中着力描写后禅院景物的幽静,表现了作者淡泊的襟怀和隐逸的情怀。破山寺,即兴福寺,在今江苏省常熟市虞山北麓,始建于南齐。禅院,寺僧居住修行的地方。

解题

题: 题咏

题咏破山寺后禅院:题咏破山寺及它后面的禅院

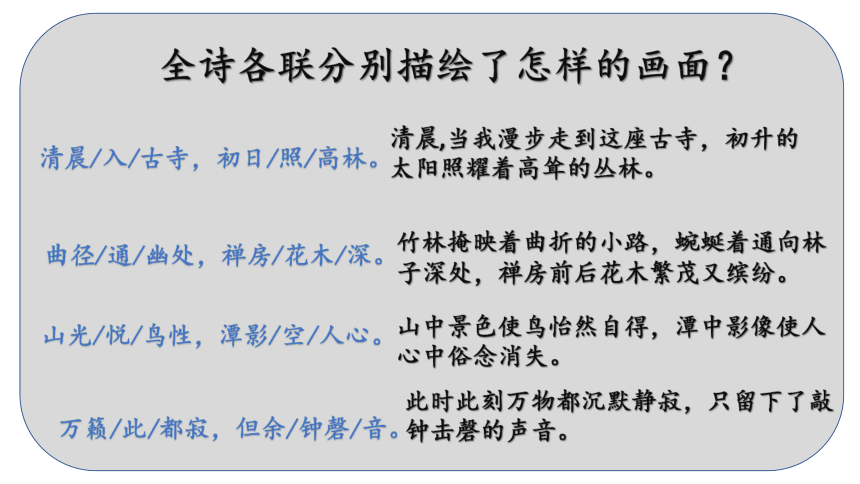

清晨,当我漫步走到这座古寺,初升的太阳照耀着高耸的丛林。

竹林掩映着曲折的小路,蜿蜒着通向林子深处,禅房前后花木繁茂又缤纷。

山中景色使鸟怡然自得,潭中影像使人心中俗念消失。

此时此刻万物都沉默静寂,只留下了敲钟击磬的声音。

全诗各联分别描绘了怎样的画面?

清晨/入/古寺,初日/照/高林。

曲径/通/幽处,禅房/花木/深。

山光/悦/鸟性,潭影/空/人心。

万籁/此/都寂,但余/钟磬/音。

1.作者在破山寺中见到了什么景物?听到了什么声音?心情是什么样的?

所见:

所闻:

所感:

高林、曲径、禅房、花木、山、鸟、潭

钟磬音

愉快

2.这首诗描写了哪些意象?描绘了一幅什么样的景象?

意象:古寺、初日、高林、曲径、禅房、花木、山、潭

描绘了禅院幽静、脱俗、自由、没有人世烦恼的景象。

首联

首句 “清晨”二字点明出游的时间。

诗人一大早就“入古寺”,可见他对这块佛教圣地的向往之切。

“古寺”“高林”突出了破山寺的幽雅和宁静。

清 晨 入 古 寺

初 日 照 高 林

曲径通幽处,禅房花木深。

以静显静,形象地描绘了破山寺幽深、清寂的景色。

“曲”字在意境的表达上有什么好处 “禅房花木深”的“深”字历来为人所称道,说说你对这个字的理解。

“曲”,小路弯弯曲曲,层次多,景致深。

“深”写出了禅院中花木繁盛,表现了幽深安静的环境。

①“悦”、使...欢悦,“空”、使...空;②写天光、山色、潭水不仅使鸟儿欢悦,而且令人杂念顿消;③表现了美景对人的熏陶作用,表达了作者欢悦、宁静、空灵的心境。

诗

眼

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此都寂,但余钟磬音。

(1)听觉。

(2)以动衬静,以“钟磬音”反衬禅房的幽静,突出破山寺万籁俱寂的宁静气氛。

成语“万籁俱寂”出于此句。

此句是从什么角度来写的?运用了什么手法?

送 友 人

李白

古诗词填空

1.莫愁前路无知己,( )

2.( ),一片冰心在玉壶。

3.孤帆远影碧空尽,( )。

4.( ),天涯若比邻。

5.劝君更尽一杯酒,( )。

课前热身

天下谁人不识君

洛阳亲友如相问

唯见长江天际流

海内存知己

西出阳关无故人

知人论世

李白(701年-762年),字太白,

号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。他的诗歌豪迈奔放,清新飘逸,想象丰富,意境奇妙,语言夸张。他最擅长乐府歌行,近体则以七绝和五律著称。其诗达到盛唐诗歌艺术的高峰。与杜甫齐名,并称“李杜”。代表作有《望庐山瀑布》、《行路难》、《蜀道难》、《将qiāng进酒》等。

青山横北郭,白水绕东城。

疏通诗意

青翠的山峦横卧在城墙的北面,

清澈的水的流水围绕着城的东边。

郭:古代在城外修筑的一种外墙。

白水:清澈的水。

此地一为别,孤蓬万里征。

疏通诗意

在此地我们相互道别,你就像孤蓬那样随风飘荡,到万里之外远行去了。

一:助词,加强语气。

孤蓬:比喻即将孤身远行的友人。

浮云游子意,落日故人情。

疏通诗意

浮云像游子一样行踪不定,

夕阳徐徐下山,似乎有所留恋。

浮云:比喻游子行踪不定。

落日:比喻难舍之情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

疏通诗意

挥挥手从此分离,友人骑的那匹将要离群远行的马萧萧长鸣,

似乎不忍离去。

自兹去:从此离去。兹,此。

萧萧:马斯叫声。

班马:离群的马。

首联“青山横北郭,白水绕东城”描绘出了 一幅怎样的画面?有何作用?

①青翠的山峦横卧在城墙的北面,清澈的水的流水围绕着城的东边。②描绘了一幅寥廓秀丽的图景(百搭一),点出送别地点,③烘托了作者与友人的依依惜别之情(百搭二)。

赏析语言

小结首联“青山横北郭,白水绕东城”

诗歌的首联交代了送别的地点和环境,描摹出一幅寥廓秀丽的图景。

“青”“白”相间,色彩明丽;

“横”写出青山的静姿,“绕”写出白水的动态,动静结合

(百搭一)

赏析语言

“此地一为别,孤蓬万里征”请作简要分析。

“飞蓬”离根后随风而去,不知何处落脚,比喻,把友人比作“孤蓬”,写出了游子旅途漫漫,前途未定;与友人的依依惜别之情(百搭二)

品味意象

“浮云游子意,落日故人情。”一联运用了何种修辞手法,有怎样的表达效果?

对偶、用“浮云”“落日”作比;“浮云”比友人的行踪不定、任意东西;“落日”比自己像落日不肯离开大地一样,与友人的依依惜别之情(百搭二)。

赏析语言

尾联挥手离别,诗人不写泪眼,而写“萧萧班马鸣”目的何在?这是运用了什么写法?

“萧萧班马鸣”出自《诗经·小雅·车攻》:“萧萧马鸣”。诗人和友人在马上挥手告别,频频致意。那载着友人的马仿佛懂得主人的心情,也不愿脱离同伴,临别时禁不住萧萧长鸣,似有无限深情。马犹如此,人何以堪。

用典、衬托;作者借班马嘶叫衬托离愁别绪,突出与友人的依依惜别之情(百搭二)。

赏析语言

卜算子 黄州定慧院寓居作

苏轼

苏轼:(1037~1101)年字“子瞻 ”,号“东坡居士”,北宋眉州眉山(即今四川眉山)人,是宋代(北宋)著名的文学家、书画家,谥号文忠。他与他的父亲苏洵、弟弟苏辙皆以文学名世,世称“三苏”。父子三人与唐代的

韩愈 、柳宗元和宋代的欧阳修、

王安石、曾巩合称“唐宋八大家”

。苏轼与黄庭坚、米芾、蔡襄被

称为最能代表宋代书法成就的书

法家,合称为"宋四家"。

了解作者

“乌台诗案”:北宋著名的文字狱。元丰二年(1079),苏轼因与时任宰相的王安石政见不合,出补外官。他看到当时地方官吏执行新法扰民,心中不满,任杭州通判后写了二十多首托事以讽的诗,因而激怒新党。被构陷成罪,囚捕至京,系狱一百三十天。而且牵连甚广,苏轼的友朋故旧被连累处罚的达二十二人。苏轼在狱时自度必死,曾作诗与苏辙诀别。苏轼于“乌台诗案”后谪居黄州,初寓定惠院,后迁临皋亭。这首《卜算子》就是初至黄州在定惠院月夜感兴之作。

缺月挂疏桐,漏断人初静。

谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

读懂词意

弯弯月亮挂在梧桐树梢,夜深人声已静。有时见到幽居人独自往来,还有那缥缈的孤雁身影。

惊起却回头,有恨无人省。

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

它突然惊起又回过头来,心有怨恨却无人知晓。挑遍了寒枝也不肯栖息,独宿于寂寞、荒冷的沙洲。

景物 形容 景物 形容

月

桐

漏

人

鸿

缺

疏

断

幽

孤

枝

沙洲

寒

冷

全文分为上下两片,共有哪些意象?

渲染了寂寞清冷的氛围

这些意象特点分别涉及哪些艺术手法?蕴含哪些思想感情?

疏桐暗示良禽择木而栖的环境的荒凉,也暗示在封建社会里正直的人才难以得到重用。

漏断说明到了深夜,作者的心情才得以安静下来。

幽人是苏轼自称为幽囚之人,联系背景,可知当时苏轼处境艰难,心情低落。

孤鸿指孤单的鸿雁,鸿雁是候鸟,春秋迁徙。在古诗词里,文人常常取鸿雁春秋迁徙,一生漂泊无定,没有依靠,喻人生遭遇的凄凉悲苦。

寒枝暗示苏轼当时的凄凉处境。

沙洲是江湖河流里和海滨、湖滨带出露水面的沙滩,在当时人烟稀少,荒凉清冷。

“谁见幽人独往来?”反问句子表达怎样的意思?

意思是说我这个幽居之人在这样凄冷孤寂的深夜独自徘徊,无人相伴,无人看见。突写一个“独”字。

“缥缈孤鸿影”,缥缈,高远隐约的样子。孤鸿与幽人有何关系?

孤鸿是作者的自喻,本体是孤独的词人,喻体是高远隐约的孤鸿影,一独一孤,同病相怜。

前人认为“恨”字是全词关键。词中“恨”的内容是什么?你是否同意“关键”之说?为什么

小人当道,才美不得重用,无人理解的忧愤。封建社会文字狱对人才的摧残。

“拣尽寒枝不肯栖”表现出词人怎样的品质?

孤鸿找遍所有寒枝也不肯栖息,表达了作者贬谪黄州时期的孤寂、高洁自许、不愿随波逐流的情感。

A.处境:飘零失所,孤独凄冷。词人寓居定慧禅院,孤鸿“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”,鸿无良木之可栖,只好栖于寂寞冷清的沙洲。

B.心理:“惊”“恨”,心怀幽恨,惊恐不已。乌台诗案,九死一生,牵连众多,如惊弓之鸟。此处孤鸿纯是作者写照,取其神似。

C.志趣:高洁自许、不愿随波逐流。

结合下片词句,说说幽人与孤鸿有哪些共同的处境、心理、志趣?

这首词主要运用了什么手法?表达了怎样的思想感情?

比兴、托物言志、以孤鸿自比;通过写鸿的孤独缥缈、惊起回头、怀抱幽恨和选求宿处;表达了作者贬谪黄州时期的孤寂、高洁自许、不愿随波逐流的情感。

苏轼的一生可谓是饱经沧桑,四十五岁被贬黄州,五十九岁被贬惠州,七十二岁贬至儋洲。他曾说过:“问汝平生功绩,黄州、惠州、儋洲。”就其政治功绩而言,这自是一番辛酸的自嘲,但就其文学功绩而言,他的不朽文名的确是在屡次遭贬的困境中建立并最终流传千古的。困境令人寂寞,寂寞却令人更加美丽。

拓展延伸

当生命中的挫折如深渊一般在你面前时,我们该如何对待?苏东坡给了我们答案。他孤独却不沉沦,他在夜阑人静时惆怅彷徨,他也会在清风明月下旷达潇洒,因为他懂得排解自己内心的郁结,所以他的诗文更多像我们展现的是旷达从容的人生态度。

同时在被贬生活中,他也找到与周围人群相处的办法,他对他弟弟子由说了几句话,“吾上可陪玉皇大帝,下可以陪卑田院乞儿。眼前见天下无一个不好人。”一个满腹经纶的大学士在被命运打压在尘埃中,也能找到生活的乐趣,他开荒种地,他自制“佳肴”,他与周围没有文化的普通百姓打成一片。苏东坡没有在被贬生涯中堕落,而是活得通透而从容,在人生的困境中,寻找心灵的出路,走入人生更高的境界。

卜算子·咏梅

陆游

梅花欣赏

陆游,字务观,号放翁,南宋爱国词人。一生志在恢复中原,因“喜论恢复”‘受到投降派忌恨,受人排挤,结果被几度黜免,回乡闲居至死。

了解作者

陆游,爱国诗人,生活在南宋的动荡时期,一生志在恢复中原,因“喜论恢复”‘受到投降派忌恨。他不肯与奸臣同流合污,一生仕途不得志,空有报国的雄心无处施展。坚持主张抗金。但他的北伐主张失败,皇帝不信任他,投降派打击他,自己陷入孤立,感到悲凉寂寞,因作此词。

陆游一生酷爱梅花,写有很多歌咏梅花的诗作,歌颂梅花傲霜雪,凌寒风,不畏强暴,不羡富贵的高贵品格。诗人笔下的梅花形象,其实是诗人自己的化身。

知人论诗:

上阙(上片)

驿外断桥边,

寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,

更着风和雨。

读懂词意

在驿站外残破的桥旁边,无人过问的梅花寂寞开放。黄昏时候,梅花愁苦无依,又遭受狂风暴雨的摧残!

下阙(下片)

无意苦争春,

一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,

只有香如故。

梅花并不想在春天里争妍斗艳,任凭百花妒忌。即使凋谢后被踏成泥土,碾作尘埃,沁人心脾的幽香却永远不会消散!

1、词的上片主要描绘了梅花的哪些遭遇 用简洁的语言概括出来。

上阙(上片)

驿外断桥边,

寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,

更着风和雨。

遭遇:独自开放无人欣赏,黄昏来临又被风吹雨打。

意象

驿外

断桥

野梅

黄昏

风雨

荒凉 破败

孤独 寂寞

惆怅 萧瑟

凄凉 惨淡

感受

困难处境

不畏惧困境的顽强精神

2、词的上片主要写了哪些意象?给你什么感受?有什么作用

词的下半阙表达了梅的怎样的品格?从哪里体现的?

无意苦争春一任群芳妒

零落成泥碾作尘只有香如故

3、本词运用了什么写法?借助梅花含蓄表达了自己怎样的品质?

托物言志

托物言志。全词借饱受摧残、香气犹在的梅花,表达了作者高洁自许、不愿随波逐流的情感。

1、比较阅读

拓展延伸

卜算子 咏梅

毛泽东

一九六一年十二月读陆游咏梅词

反其意而用之.

风雨送春归,飞雪迎春到,

已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。

待到山花烂漫时,它在丛中笑。

比较一下这两处梅花在内容及思想感情表达上有什么异同?

相同点

(1)都写出了梅花不畏严寒的特点。

(2)都表现梅花不与群芳争春的特点。

(3)都赞颂了梅花的高洁的品格。

(4)都以梅花自比。

不同点

(1)梅花的

形象不同

陆 游:寂寞凄凉、饱受摧残,象征 屡受排挤的主战派。

毛泽东:傲寒俊俏、积极乐观。象征革命者的坚贞不屈斗争的精神。

(2)感情基

调不同

陆 游:低沉孤高。

毛泽东:积极乐观,充满信心。

不同的历史,不同的心情

陆游词背景:

作者生活在日益衰败的南宋时代,一贯主张收复失地,是坚定的主战派,屡遭主和派的打击,因而情绪愤懑抑郁。通过咏梅寄托了自己的思想感情。

毛泽东词背景:

此词写于1961年12月,当时正值三年自然灾害时期,国际上的反华势力也十分猖獗,新中国面临着严峻的考验。即使如此,作者仍然保持了革命繁荣乐观主义精神和战胜一切困难的决心和信心。

知人论世 感受时代

2 、你还读过哪些咏梅的诗,喜欢哪一首或哪一句为什么?写出来并与同学们交流。

宝剑锋从磨砺出, 梅花香自苦寒来

满城桃李望东君,

破蜡红梅未上春。

梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

遥知不是雪,为有暗香来。

常建

题破山寺后禅院

走近作者

常建,唐代大诗人。开元十五年(公元72年)进士,仕途坎坷,直到天宝年间才被授予县尉,后辞职还乡。今存诗五十七首。他的诗歌往往以山林寺观为描写对象,善于用光和影构成幽静的境界。

写作背景

由于诗人的仕途失意,所以寄情山水,游览名山古刹,云游四海,寻幽探胜。此诗是诗人游览破山寺后禅院时所作.诗中着力描写后禅院景物的幽静,表现了作者淡泊的襟怀和隐逸的情怀。破山寺,即兴福寺,在今江苏省常熟市虞山北麓,始建于南齐。禅院,寺僧居住修行的地方。

解题

题: 题咏

题咏破山寺后禅院:题咏破山寺及它后面的禅院

清晨,当我漫步走到这座古寺,初升的太阳照耀着高耸的丛林。

竹林掩映着曲折的小路,蜿蜒着通向林子深处,禅房前后花木繁茂又缤纷。

山中景色使鸟怡然自得,潭中影像使人心中俗念消失。

此时此刻万物都沉默静寂,只留下了敲钟击磬的声音。

全诗各联分别描绘了怎样的画面?

清晨/入/古寺,初日/照/高林。

曲径/通/幽处,禅房/花木/深。

山光/悦/鸟性,潭影/空/人心。

万籁/此/都寂,但余/钟磬/音。

1.作者在破山寺中见到了什么景物?听到了什么声音?心情是什么样的?

所见:

所闻:

所感:

高林、曲径、禅房、花木、山、鸟、潭

钟磬音

愉快

2.这首诗描写了哪些意象?描绘了一幅什么样的景象?

意象:古寺、初日、高林、曲径、禅房、花木、山、潭

描绘了禅院幽静、脱俗、自由、没有人世烦恼的景象。

首联

首句 “清晨”二字点明出游的时间。

诗人一大早就“入古寺”,可见他对这块佛教圣地的向往之切。

“古寺”“高林”突出了破山寺的幽雅和宁静。

清 晨 入 古 寺

初 日 照 高 林

曲径通幽处,禅房花木深。

以静显静,形象地描绘了破山寺幽深、清寂的景色。

“曲”字在意境的表达上有什么好处 “禅房花木深”的“深”字历来为人所称道,说说你对这个字的理解。

“曲”,小路弯弯曲曲,层次多,景致深。

“深”写出了禅院中花木繁盛,表现了幽深安静的环境。

①“悦”、使...欢悦,“空”、使...空;②写天光、山色、潭水不仅使鸟儿欢悦,而且令人杂念顿消;③表现了美景对人的熏陶作用,表达了作者欢悦、宁静、空灵的心境。

诗

眼

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此都寂,但余钟磬音。

(1)听觉。

(2)以动衬静,以“钟磬音”反衬禅房的幽静,突出破山寺万籁俱寂的宁静气氛。

成语“万籁俱寂”出于此句。

此句是从什么角度来写的?运用了什么手法?

送 友 人

李白

古诗词填空

1.莫愁前路无知己,( )

2.( ),一片冰心在玉壶。

3.孤帆远影碧空尽,( )。

4.( ),天涯若比邻。

5.劝君更尽一杯酒,( )。

课前热身

天下谁人不识君

洛阳亲友如相问

唯见长江天际流

海内存知己

西出阳关无故人

知人论世

李白(701年-762年),字太白,

号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。他的诗歌豪迈奔放,清新飘逸,想象丰富,意境奇妙,语言夸张。他最擅长乐府歌行,近体则以七绝和五律著称。其诗达到盛唐诗歌艺术的高峰。与杜甫齐名,并称“李杜”。代表作有《望庐山瀑布》、《行路难》、《蜀道难》、《将qiāng进酒》等。

青山横北郭,白水绕东城。

疏通诗意

青翠的山峦横卧在城墙的北面,

清澈的水的流水围绕着城的东边。

郭:古代在城外修筑的一种外墙。

白水:清澈的水。

此地一为别,孤蓬万里征。

疏通诗意

在此地我们相互道别,你就像孤蓬那样随风飘荡,到万里之外远行去了。

一:助词,加强语气。

孤蓬:比喻即将孤身远行的友人。

浮云游子意,落日故人情。

疏通诗意

浮云像游子一样行踪不定,

夕阳徐徐下山,似乎有所留恋。

浮云:比喻游子行踪不定。

落日:比喻难舍之情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

疏通诗意

挥挥手从此分离,友人骑的那匹将要离群远行的马萧萧长鸣,

似乎不忍离去。

自兹去:从此离去。兹,此。

萧萧:马斯叫声。

班马:离群的马。

首联“青山横北郭,白水绕东城”描绘出了 一幅怎样的画面?有何作用?

①青翠的山峦横卧在城墙的北面,清澈的水的流水围绕着城的东边。②描绘了一幅寥廓秀丽的图景(百搭一),点出送别地点,③烘托了作者与友人的依依惜别之情(百搭二)。

赏析语言

小结首联“青山横北郭,白水绕东城”

诗歌的首联交代了送别的地点和环境,描摹出一幅寥廓秀丽的图景。

“青”“白”相间,色彩明丽;

“横”写出青山的静姿,“绕”写出白水的动态,动静结合

(百搭一)

赏析语言

“此地一为别,孤蓬万里征”请作简要分析。

“飞蓬”离根后随风而去,不知何处落脚,比喻,把友人比作“孤蓬”,写出了游子旅途漫漫,前途未定;与友人的依依惜别之情(百搭二)

品味意象

“浮云游子意,落日故人情。”一联运用了何种修辞手法,有怎样的表达效果?

对偶、用“浮云”“落日”作比;“浮云”比友人的行踪不定、任意东西;“落日”比自己像落日不肯离开大地一样,与友人的依依惜别之情(百搭二)。

赏析语言

尾联挥手离别,诗人不写泪眼,而写“萧萧班马鸣”目的何在?这是运用了什么写法?

“萧萧班马鸣”出自《诗经·小雅·车攻》:“萧萧马鸣”。诗人和友人在马上挥手告别,频频致意。那载着友人的马仿佛懂得主人的心情,也不愿脱离同伴,临别时禁不住萧萧长鸣,似有无限深情。马犹如此,人何以堪。

用典、衬托;作者借班马嘶叫衬托离愁别绪,突出与友人的依依惜别之情(百搭二)。

赏析语言

卜算子 黄州定慧院寓居作

苏轼

苏轼:(1037~1101)年字“子瞻 ”,号“东坡居士”,北宋眉州眉山(即今四川眉山)人,是宋代(北宋)著名的文学家、书画家,谥号文忠。他与他的父亲苏洵、弟弟苏辙皆以文学名世,世称“三苏”。父子三人与唐代的

韩愈 、柳宗元和宋代的欧阳修、

王安石、曾巩合称“唐宋八大家”

。苏轼与黄庭坚、米芾、蔡襄被

称为最能代表宋代书法成就的书

法家,合称为"宋四家"。

了解作者

“乌台诗案”:北宋著名的文字狱。元丰二年(1079),苏轼因与时任宰相的王安石政见不合,出补外官。他看到当时地方官吏执行新法扰民,心中不满,任杭州通判后写了二十多首托事以讽的诗,因而激怒新党。被构陷成罪,囚捕至京,系狱一百三十天。而且牵连甚广,苏轼的友朋故旧被连累处罚的达二十二人。苏轼在狱时自度必死,曾作诗与苏辙诀别。苏轼于“乌台诗案”后谪居黄州,初寓定惠院,后迁临皋亭。这首《卜算子》就是初至黄州在定惠院月夜感兴之作。

缺月挂疏桐,漏断人初静。

谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

读懂词意

弯弯月亮挂在梧桐树梢,夜深人声已静。有时见到幽居人独自往来,还有那缥缈的孤雁身影。

惊起却回头,有恨无人省。

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

它突然惊起又回过头来,心有怨恨却无人知晓。挑遍了寒枝也不肯栖息,独宿于寂寞、荒冷的沙洲。

景物 形容 景物 形容

月

桐

漏

人

鸿

缺

疏

断

幽

孤

枝

沙洲

寒

冷

全文分为上下两片,共有哪些意象?

渲染了寂寞清冷的氛围

这些意象特点分别涉及哪些艺术手法?蕴含哪些思想感情?

疏桐暗示良禽择木而栖的环境的荒凉,也暗示在封建社会里正直的人才难以得到重用。

漏断说明到了深夜,作者的心情才得以安静下来。

幽人是苏轼自称为幽囚之人,联系背景,可知当时苏轼处境艰难,心情低落。

孤鸿指孤单的鸿雁,鸿雁是候鸟,春秋迁徙。在古诗词里,文人常常取鸿雁春秋迁徙,一生漂泊无定,没有依靠,喻人生遭遇的凄凉悲苦。

寒枝暗示苏轼当时的凄凉处境。

沙洲是江湖河流里和海滨、湖滨带出露水面的沙滩,在当时人烟稀少,荒凉清冷。

“谁见幽人独往来?”反问句子表达怎样的意思?

意思是说我这个幽居之人在这样凄冷孤寂的深夜独自徘徊,无人相伴,无人看见。突写一个“独”字。

“缥缈孤鸿影”,缥缈,高远隐约的样子。孤鸿与幽人有何关系?

孤鸿是作者的自喻,本体是孤独的词人,喻体是高远隐约的孤鸿影,一独一孤,同病相怜。

前人认为“恨”字是全词关键。词中“恨”的内容是什么?你是否同意“关键”之说?为什么

小人当道,才美不得重用,无人理解的忧愤。封建社会文字狱对人才的摧残。

“拣尽寒枝不肯栖”表现出词人怎样的品质?

孤鸿找遍所有寒枝也不肯栖息,表达了作者贬谪黄州时期的孤寂、高洁自许、不愿随波逐流的情感。

A.处境:飘零失所,孤独凄冷。词人寓居定慧禅院,孤鸿“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”,鸿无良木之可栖,只好栖于寂寞冷清的沙洲。

B.心理:“惊”“恨”,心怀幽恨,惊恐不已。乌台诗案,九死一生,牵连众多,如惊弓之鸟。此处孤鸿纯是作者写照,取其神似。

C.志趣:高洁自许、不愿随波逐流。

结合下片词句,说说幽人与孤鸿有哪些共同的处境、心理、志趣?

这首词主要运用了什么手法?表达了怎样的思想感情?

比兴、托物言志、以孤鸿自比;通过写鸿的孤独缥缈、惊起回头、怀抱幽恨和选求宿处;表达了作者贬谪黄州时期的孤寂、高洁自许、不愿随波逐流的情感。

苏轼的一生可谓是饱经沧桑,四十五岁被贬黄州,五十九岁被贬惠州,七十二岁贬至儋洲。他曾说过:“问汝平生功绩,黄州、惠州、儋洲。”就其政治功绩而言,这自是一番辛酸的自嘲,但就其文学功绩而言,他的不朽文名的确是在屡次遭贬的困境中建立并最终流传千古的。困境令人寂寞,寂寞却令人更加美丽。

拓展延伸

当生命中的挫折如深渊一般在你面前时,我们该如何对待?苏东坡给了我们答案。他孤独却不沉沦,他在夜阑人静时惆怅彷徨,他也会在清风明月下旷达潇洒,因为他懂得排解自己内心的郁结,所以他的诗文更多像我们展现的是旷达从容的人生态度。

同时在被贬生活中,他也找到与周围人群相处的办法,他对他弟弟子由说了几句话,“吾上可陪玉皇大帝,下可以陪卑田院乞儿。眼前见天下无一个不好人。”一个满腹经纶的大学士在被命运打压在尘埃中,也能找到生活的乐趣,他开荒种地,他自制“佳肴”,他与周围没有文化的普通百姓打成一片。苏东坡没有在被贬生涯中堕落,而是活得通透而从容,在人生的困境中,寻找心灵的出路,走入人生更高的境界。

卜算子·咏梅

陆游

梅花欣赏

陆游,字务观,号放翁,南宋爱国词人。一生志在恢复中原,因“喜论恢复”‘受到投降派忌恨,受人排挤,结果被几度黜免,回乡闲居至死。

了解作者

陆游,爱国诗人,生活在南宋的动荡时期,一生志在恢复中原,因“喜论恢复”‘受到投降派忌恨。他不肯与奸臣同流合污,一生仕途不得志,空有报国的雄心无处施展。坚持主张抗金。但他的北伐主张失败,皇帝不信任他,投降派打击他,自己陷入孤立,感到悲凉寂寞,因作此词。

陆游一生酷爱梅花,写有很多歌咏梅花的诗作,歌颂梅花傲霜雪,凌寒风,不畏强暴,不羡富贵的高贵品格。诗人笔下的梅花形象,其实是诗人自己的化身。

知人论诗:

上阙(上片)

驿外断桥边,

寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,

更着风和雨。

读懂词意

在驿站外残破的桥旁边,无人过问的梅花寂寞开放。黄昏时候,梅花愁苦无依,又遭受狂风暴雨的摧残!

下阙(下片)

无意苦争春,

一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,

只有香如故。

梅花并不想在春天里争妍斗艳,任凭百花妒忌。即使凋谢后被踏成泥土,碾作尘埃,沁人心脾的幽香却永远不会消散!

1、词的上片主要描绘了梅花的哪些遭遇 用简洁的语言概括出来。

上阙(上片)

驿外断桥边,

寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,

更着风和雨。

遭遇:独自开放无人欣赏,黄昏来临又被风吹雨打。

意象

驿外

断桥

野梅

黄昏

风雨

荒凉 破败

孤独 寂寞

惆怅 萧瑟

凄凉 惨淡

感受

困难处境

不畏惧困境的顽强精神

2、词的上片主要写了哪些意象?给你什么感受?有什么作用

词的下半阙表达了梅的怎样的品格?从哪里体现的?

无意苦争春一任群芳妒

零落成泥碾作尘只有香如故

3、本词运用了什么写法?借助梅花含蓄表达了自己怎样的品质?

托物言志

托物言志。全词借饱受摧残、香气犹在的梅花,表达了作者高洁自许、不愿随波逐流的情感。

1、比较阅读

拓展延伸

卜算子 咏梅

毛泽东

一九六一年十二月读陆游咏梅词

反其意而用之.

风雨送春归,飞雪迎春到,

已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。

待到山花烂漫时,它在丛中笑。

比较一下这两处梅花在内容及思想感情表达上有什么异同?

相同点

(1)都写出了梅花不畏严寒的特点。

(2)都表现梅花不与群芳争春的特点。

(3)都赞颂了梅花的高洁的品格。

(4)都以梅花自比。

不同点

(1)梅花的

形象不同

陆 游:寂寞凄凉、饱受摧残,象征 屡受排挤的主战派。

毛泽东:傲寒俊俏、积极乐观。象征革命者的坚贞不屈斗争的精神。

(2)感情基

调不同

陆 游:低沉孤高。

毛泽东:积极乐观,充满信心。

不同的历史,不同的心情

陆游词背景:

作者生活在日益衰败的南宋时代,一贯主张收复失地,是坚定的主战派,屡遭主和派的打击,因而情绪愤懑抑郁。通过咏梅寄托了自己的思想感情。

毛泽东词背景:

此词写于1961年12月,当时正值三年自然灾害时期,国际上的反华势力也十分猖獗,新中国面临着严峻的考验。即使如此,作者仍然保持了革命繁荣乐观主义精神和战胜一切困难的决心和信心。

知人论世 感受时代

2 、你还读过哪些咏梅的诗,喜欢哪一首或哪一句为什么?写出来并与同学们交流。

宝剑锋从磨砺出, 梅花香自苦寒来

满城桃李望东君,

破蜡红梅未上春。

梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

遥知不是雪,为有暗香来。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读