粤教版七年级上册地理 4.1天气和天气预报 教案

文档属性

| 名称 | 粤教版七年级上册地理 4.1天气和天气预报 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 80.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-08-27 21:03:47 | ||

图片预览

文档简介

天气与天气预报

教学设计

所用教材及目次:普通初中课程标准实验教科书粤人版地理,七年级上册

教材分析:教材依据课标的要求,依次帮助学生展开三个问题:首先是知道“天气”和“气候”的区别,并在生活中正确使用这两个术语;其次是识别常用天气符号,能看懂简单的卫星云图、天气图;再次是用实例说明了人类活动对大气环境的负面影响及保护大气环境的重要性。从教材结构上看,它是继续学习气温、降水和世界气候类型的基础;从教材内容上看,本节课的实践性很强,安排了很多有关天气的常识,进一步强调了天气是人们生活、生产中不可缺少的部分,特别是对空气质量PM2.5的安排,更贴近现实,对于学生形成大气环境质量保护意识有着不可或缺的现实意义。

学情分析:因为天气是人们经常谈论的话题,学生也较为熟悉,但由于七年级学生年龄小,思维特点以感性思维为主,为此在课前可让学生搜集近期天气资料、照片等在课堂中进行交流,教师可引用视频辅助教学,既有利于学生理解掌握知识,也有利于激发学生参与热情。

教学三维目标:

【知识与技能】:1.学会正确使用天气术语;

2.识别不同的天气符号;

3.学会识读卫星云图、城市天气预报图。

【过程与方法】:1.结合日常生活中的实例,说明天气与气候对生产生活的影响;

2.通过模拟电视节目主持活动,了解天气预报。

【情感、态度与价值观】:学会从生活中寻找地理细节,通过视频和教师的引导,引发学生萌生兴趣,明白环境保护与空气质量之间的联系,树立可持续的科学价值观。

教学重点:识别天气预报中常用天气符号,学会收听或收看天气预报。

教学难点:识别天气图、风向符号的判断及应用。

教学方法:观察法、列举法、谈话法、发现法

学法指导:分组讨论法、探究学习法

教学用具:多媒体、天气符号教具(教师自制)

教学过程:

提问引入——联系生活

同学们,这几天的天气变化大不大?有的同学早晨穿了羽绒服进的教室,可到中午太阳一出来,跑一跑就热了起来。有些同学们的家长担心大家因为天冷感冒耽误了学习,经常在全家一起吃晚饭的时候讨论第二天的天气是晴是雨,也会聊一聊第二天的温度会如何变化,那同学们,你们是通过什么了解到第二天的天气情况的?

板书:天气和天气预报

【设计意图】:联系生活实际,体现了地理学科的实用性和普遍性,同时更方便学生快速地集中注意力,进入到课堂的学习氛围中来。

承转新课——探究学习:

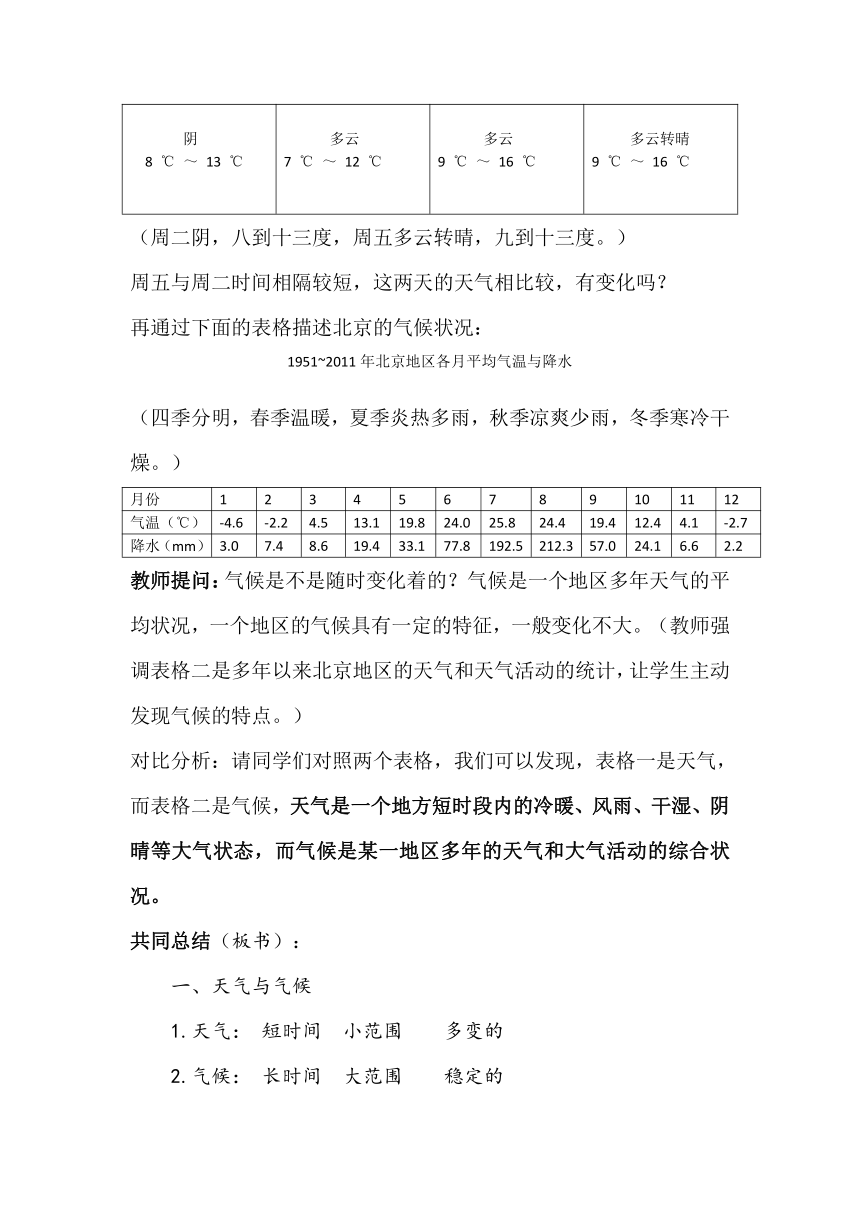

请同学们尝试着描述一下近期的天气:

11月29日 周二 11月30日 周三 12月1日 周四 12月2日 周五

阴8 ℃ ~ 13 ℃ 多云7 ℃ ~ 12 ℃ 多云9 ℃ ~ 16 ℃ 多云转晴9 ℃ ~ 16 ℃

(周二阴,八到十三度,周五多云转晴,九到十三度。)

周五与周二时间相隔较短,这两天的天气相比较,有变化吗?

再通过下面的表格描述北京的气候状况:

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

气温(℃) -4.6 -2.2 4.5 13.1 19.8 24.0 25.8 24.4 19.4 12.4 4.1 -2.7

降水(mm) 3.0 7.4 8.6 19.4 33.1 77.8 192.5 212.3 57.0 24.1 6.6 2.2

1951~2011年北京地区各月平均气温与降水

(四季分明,春季温暖,夏季炎热多雨,秋季凉爽少雨,冬季寒冷干燥。)

教师提问:气候是不是随时变化着的?气候是一个地区多年天气的平均状况,一个地区的气候具有一定的特征,一般变化不大。(教师强调表格二是多年以来北京地区的天气和天气活动的统计,让学生主动发现气候的特点。)

对比分析:请同学们对照两个表格,我们可以发现,表格一是天气,而表格二是气候,天气是一个地方短时段内的冷暖、风雨、干湿、阴晴等大气状态,而气候是某一地区多年的天气和大气活动的综合状况。

共同总结(板书):

一、天气与气候

1.天气: 短时间 小范围 多变的

2.气候: 长时间 大范围 稳定的

课堂练兵:请同学们分为四个小组,完成学案上的活动练习,请一个小组派一名代表回答。

四季如春

风和日丽 东边日出西边雨

夜来风雨声,花落知多少 冬长夏短

这几天连续下雨 忽如一夜春风来,千树万树梨花开

【设计意图】:使用对比法,让学生深刻理解到气候是对天气情况的多年统计,鲜明体现了天气与气候各自的特点。

承上启下:同学们有没有发现:天气是变化多端的?为了我们能够方便地出行,为了更方便地生活,我们需要提前预知天气的情况,同学们平时都通过什么途径获取天气预报呢?

让学生翻开《地图册》的23页,了解天气预报的流程。

板书:二、天气预报

1. 卫星云图

【设计意图】:使用对比法,让学生深刻理解到气候是对天气情况的多年统计,鲜明体现了天气与气候各自的特点。

师生对话:之后我们需要了解卫星云图,观看卫星云图的动图,了解和掌握卫星云图中各个颜色所代表的地理事物。

(蓝色——海洋,绿色——陆地,白色——代表云层。)

白色的云层是在运动着的,方便气象学家研究和比较,一般而言,白色的云层颜色越白,云层则越厚,一般是阴雨区。

【设计意图】:如今我们是在高科技时代,学生在有条件的情况下可以观看到运动的卫星云图,就应该让学生对新事物在课堂上得以了解,树立事物在不断变化的科学观。

分组活动:识别常用的天气符号,结合地图册看课本天气符号图,之后进行知识竞赛。

举行知识竞赛前教师有目的地启发学生对各类天气符号进行思考,找出天气符号之间的规律,帮助学生理解记忆。

教师准备好教具,贴在黑板上,各组派一名代表到黑板上标注天气名称。(此时为发动学生积极性,教师告知学生正确率高的小组将得到课后到老师办公室去观看实时的卫星云图的优先权。)

其中,对于风向标的风向和风级学生不能很好地填写,教师在总结时对风向标进行及时的点拨,并指导学生完成学案。

1 这个符号叫做“风旗”,一个风旗表示风力为8级。这个符号中的小短线,叫做“风尾”,每道风尾表示风力2级。1个风级用半个短线表示。

如:北风五级 北风三级 。

⑵垂直于风旗或风尾,作一个箭头,可判断风向。

如:据“上北下南,左西右东”,风从上即北方吹来,可判定为北风8级。

则是东风8级。则是东北风6级。

板书:2.天气符号

【设计意图】通过学案和PPT的双重渲染,在活动中让全体学生参与进来,帮助学生更牢固地理解性记忆各类天气符号,结合学案对风级的解说和点拨会更节约课堂教学时间。

学生活动:争当天气播报员

学生利用学案上的天气预报图,自主站起来有序播报部分城市的天气。

(老师可以率先做示范播报两个城市。)

承转:渐渐地我们的天气预报上又多出了对空气质量的关注,空气质量等级越大,空气污染越严重请同学们看看这些图片,这就是我们所说的“霾”,霾的定义是什么呢?是如何产生,又会导致什么结果呢?

先请同学们自主学习课本上的知识之窗,请一位同学讲述霾的定义,再播放视频,让同学们了解霾对生活造成的重大影响。

师生总结:空气质量不仅仅关系到我们的生活,也影响着交通运输和生产,某一地区的空气污染甚至会影响到其他地区的大气环境,因此我们必须要树立可持续的发展眼光,降低和控制生产生活对大气的污染,学习绿色环保的治理知识,为洁净的大气贡献自己的一份力量。

板书:三、空气质量:

【设计意图】通过视频和教材的结合,让学生自主学习这一部分内容,并让他们感受到霾对生产生活的影响,学生会主动产生保护环境的意识。

课堂小结——回忆巩固

本节课我们先学习了天气和气候的各自特点,联系生活实际了解了不同的天气状况,掌握了不同天气所对应的天气符号,特别是风向标中风旗和凤尾,通过活动同学们学会了如何播报天气,对空气质量级别和PM2.5也有所了解,认识到人类活动对空气质量的影响,希望接下来同学们能通过所学,保护大气,做出力所能及的贡献。

板书汇总:

1、天气与气候

1、天气:多变的 短时间 小范围

2、气候:稳定的 长时间 大范围

2、天气预报

1、卫星云图

2、天气符号——风向标

3、空气质量

1、空气质量等级:

2、PM2.5

教学反思:本节课我采用以学生为主的教学手段以发现法和观察法为主导,让学生主动发现知识,达到接纳知识的目的,教师的作用更多地体现在点拨和知识的提升上,这样的安排有助于学生地理知识的素养和对身边事物的观察,但学生能否牢固掌握知识点,是否深化和升华所学,还需探讨。

八级风

教学设计

所用教材及目次:普通初中课程标准实验教科书粤人版地理,七年级上册

教材分析:教材依据课标的要求,依次帮助学生展开三个问题:首先是知道“天气”和“气候”的区别,并在生活中正确使用这两个术语;其次是识别常用天气符号,能看懂简单的卫星云图、天气图;再次是用实例说明了人类活动对大气环境的负面影响及保护大气环境的重要性。从教材结构上看,它是继续学习气温、降水和世界气候类型的基础;从教材内容上看,本节课的实践性很强,安排了很多有关天气的常识,进一步强调了天气是人们生活、生产中不可缺少的部分,特别是对空气质量PM2.5的安排,更贴近现实,对于学生形成大气环境质量保护意识有着不可或缺的现实意义。

学情分析:因为天气是人们经常谈论的话题,学生也较为熟悉,但由于七年级学生年龄小,思维特点以感性思维为主,为此在课前可让学生搜集近期天气资料、照片等在课堂中进行交流,教师可引用视频辅助教学,既有利于学生理解掌握知识,也有利于激发学生参与热情。

教学三维目标:

【知识与技能】:1.学会正确使用天气术语;

2.识别不同的天气符号;

3.学会识读卫星云图、城市天气预报图。

【过程与方法】:1.结合日常生活中的实例,说明天气与气候对生产生活的影响;

2.通过模拟电视节目主持活动,了解天气预报。

【情感、态度与价值观】:学会从生活中寻找地理细节,通过视频和教师的引导,引发学生萌生兴趣,明白环境保护与空气质量之间的联系,树立可持续的科学价值观。

教学重点:识别天气预报中常用天气符号,学会收听或收看天气预报。

教学难点:识别天气图、风向符号的判断及应用。

教学方法:观察法、列举法、谈话法、发现法

学法指导:分组讨论法、探究学习法

教学用具:多媒体、天气符号教具(教师自制)

教学过程:

提问引入——联系生活

同学们,这几天的天气变化大不大?有的同学早晨穿了羽绒服进的教室,可到中午太阳一出来,跑一跑就热了起来。有些同学们的家长担心大家因为天冷感冒耽误了学习,经常在全家一起吃晚饭的时候讨论第二天的天气是晴是雨,也会聊一聊第二天的温度会如何变化,那同学们,你们是通过什么了解到第二天的天气情况的?

板书:天气和天气预报

【设计意图】:联系生活实际,体现了地理学科的实用性和普遍性,同时更方便学生快速地集中注意力,进入到课堂的学习氛围中来。

承转新课——探究学习:

请同学们尝试着描述一下近期的天气:

11月29日 周二 11月30日 周三 12月1日 周四 12月2日 周五

阴8 ℃ ~ 13 ℃ 多云7 ℃ ~ 12 ℃ 多云9 ℃ ~ 16 ℃ 多云转晴9 ℃ ~ 16 ℃

(周二阴,八到十三度,周五多云转晴,九到十三度。)

周五与周二时间相隔较短,这两天的天气相比较,有变化吗?

再通过下面的表格描述北京的气候状况:

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

气温(℃) -4.6 -2.2 4.5 13.1 19.8 24.0 25.8 24.4 19.4 12.4 4.1 -2.7

降水(mm) 3.0 7.4 8.6 19.4 33.1 77.8 192.5 212.3 57.0 24.1 6.6 2.2

1951~2011年北京地区各月平均气温与降水

(四季分明,春季温暖,夏季炎热多雨,秋季凉爽少雨,冬季寒冷干燥。)

教师提问:气候是不是随时变化着的?气候是一个地区多年天气的平均状况,一个地区的气候具有一定的特征,一般变化不大。(教师强调表格二是多年以来北京地区的天气和天气活动的统计,让学生主动发现气候的特点。)

对比分析:请同学们对照两个表格,我们可以发现,表格一是天气,而表格二是气候,天气是一个地方短时段内的冷暖、风雨、干湿、阴晴等大气状态,而气候是某一地区多年的天气和大气活动的综合状况。

共同总结(板书):

一、天气与气候

1.天气: 短时间 小范围 多变的

2.气候: 长时间 大范围 稳定的

课堂练兵:请同学们分为四个小组,完成学案上的活动练习,请一个小组派一名代表回答。

四季如春

风和日丽 东边日出西边雨

夜来风雨声,花落知多少 冬长夏短

这几天连续下雨 忽如一夜春风来,千树万树梨花开

【设计意图】:使用对比法,让学生深刻理解到气候是对天气情况的多年统计,鲜明体现了天气与气候各自的特点。

承上启下:同学们有没有发现:天气是变化多端的?为了我们能够方便地出行,为了更方便地生活,我们需要提前预知天气的情况,同学们平时都通过什么途径获取天气预报呢?

让学生翻开《地图册》的23页,了解天气预报的流程。

板书:二、天气预报

1. 卫星云图

【设计意图】:使用对比法,让学生深刻理解到气候是对天气情况的多年统计,鲜明体现了天气与气候各自的特点。

师生对话:之后我们需要了解卫星云图,观看卫星云图的动图,了解和掌握卫星云图中各个颜色所代表的地理事物。

(蓝色——海洋,绿色——陆地,白色——代表云层。)

白色的云层是在运动着的,方便气象学家研究和比较,一般而言,白色的云层颜色越白,云层则越厚,一般是阴雨区。

【设计意图】:如今我们是在高科技时代,学生在有条件的情况下可以观看到运动的卫星云图,就应该让学生对新事物在课堂上得以了解,树立事物在不断变化的科学观。

分组活动:识别常用的天气符号,结合地图册看课本天气符号图,之后进行知识竞赛。

举行知识竞赛前教师有目的地启发学生对各类天气符号进行思考,找出天气符号之间的规律,帮助学生理解记忆。

教师准备好教具,贴在黑板上,各组派一名代表到黑板上标注天气名称。(此时为发动学生积极性,教师告知学生正确率高的小组将得到课后到老师办公室去观看实时的卫星云图的优先权。)

其中,对于风向标的风向和风级学生不能很好地填写,教师在总结时对风向标进行及时的点拨,并指导学生完成学案。

1 这个符号叫做“风旗”,一个风旗表示风力为8级。这个符号中的小短线,叫做“风尾”,每道风尾表示风力2级。1个风级用半个短线表示。

如:北风五级 北风三级 。

⑵垂直于风旗或风尾,作一个箭头,可判断风向。

如:据“上北下南,左西右东”,风从上即北方吹来,可判定为北风8级。

则是东风8级。则是东北风6级。

板书:2.天气符号

【设计意图】通过学案和PPT的双重渲染,在活动中让全体学生参与进来,帮助学生更牢固地理解性记忆各类天气符号,结合学案对风级的解说和点拨会更节约课堂教学时间。

学生活动:争当天气播报员

学生利用学案上的天气预报图,自主站起来有序播报部分城市的天气。

(老师可以率先做示范播报两个城市。)

承转:渐渐地我们的天气预报上又多出了对空气质量的关注,空气质量等级越大,空气污染越严重请同学们看看这些图片,这就是我们所说的“霾”,霾的定义是什么呢?是如何产生,又会导致什么结果呢?

先请同学们自主学习课本上的知识之窗,请一位同学讲述霾的定义,再播放视频,让同学们了解霾对生活造成的重大影响。

师生总结:空气质量不仅仅关系到我们的生活,也影响着交通运输和生产,某一地区的空气污染甚至会影响到其他地区的大气环境,因此我们必须要树立可持续的发展眼光,降低和控制生产生活对大气的污染,学习绿色环保的治理知识,为洁净的大气贡献自己的一份力量。

板书:三、空气质量:

【设计意图】通过视频和教材的结合,让学生自主学习这一部分内容,并让他们感受到霾对生产生活的影响,学生会主动产生保护环境的意识。

课堂小结——回忆巩固

本节课我们先学习了天气和气候的各自特点,联系生活实际了解了不同的天气状况,掌握了不同天气所对应的天气符号,特别是风向标中风旗和凤尾,通过活动同学们学会了如何播报天气,对空气质量级别和PM2.5也有所了解,认识到人类活动对空气质量的影响,希望接下来同学们能通过所学,保护大气,做出力所能及的贡献。

板书汇总:

1、天气与气候

1、天气:多变的 短时间 小范围

2、气候:稳定的 长时间 大范围

2、天气预报

1、卫星云图

2、天气符号——风向标

3、空气质量

1、空气质量等级:

2、PM2.5

教学反思:本节课我采用以学生为主的教学手段以发现法和观察法为主导,让学生主动发现知识,达到接纳知识的目的,教师的作用更多地体现在点拨和知识的提升上,这样的安排有助于学生地理知识的素养和对身边事物的观察,但学生能否牢固掌握知识点,是否深化和升华所学,还需探讨。

八级风