《伤仲永》课件

图片预览

文档简介

课件63张PPT。伤仲永王安石 1.读熟课文,读准字音,读准文言语句中的停顿。

2.积累文言词汇,在理解的基础上翻译课文。

3.领会文中蕴含的道理。 学习目标: 古人说:“吾生也有涯,而知也无涯。”

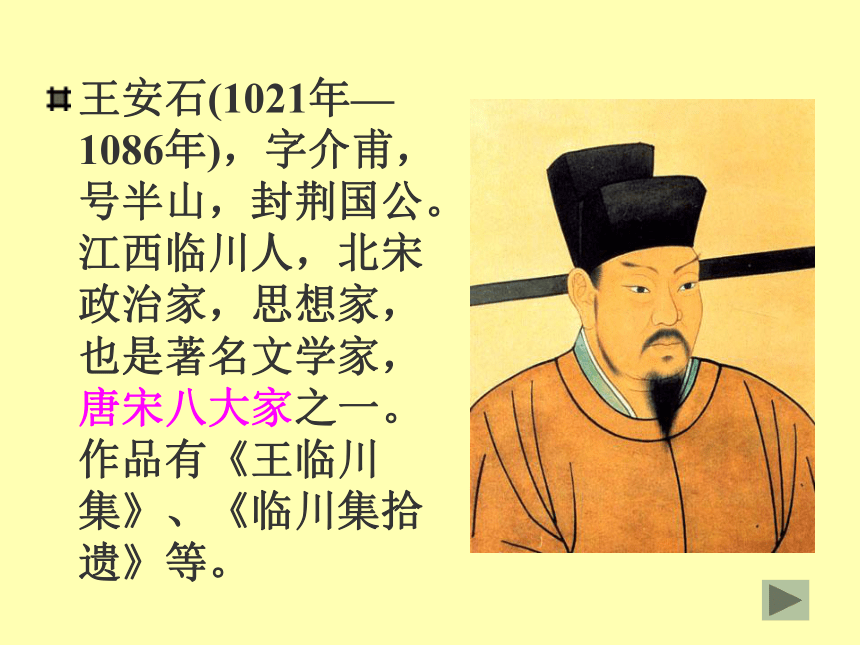

这句千古名言,一语道破了“活到老,学到老”的真谛。它告诉我们,一个人只有不断的学习、终生学习,才能与时俱进,成为顺应时代的有用之才。反之,如果你不进行学习,不接受教育,哪怕你是一个神童、一个天才,也会随着时间的流逝,销蚀成一个庸才、甚至蠢材。今天我们要学习的课文——《伤仲永》里的主人公方仲永,就是这样一个典型的例证。 王安石(1021年—1086年),字介甫,号半山,封荆国公。江西临川人,北宋政治家,思想家,也是著名文学家,唐宋八大家之一。作品有《王临川集》、《临川集拾遗》等。 唐宋八大家: 是唐宋时期八大散文代表作家的合称,即唐代的韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。

王安石出身官宦之家,考中进士第四名。曾向宋仁宗上万言书针砭时弊,要求改革。宋神宗时任参知政事,推出了青苗法,农田水利法和募役法等新变法。后又升任宰相。由于新法中关于土地改革影响到地主阶级与相关的官僚,变法遭到他们的强烈抵制,曾两次被罢免职务。宋神宗死后,原反对派司马光(曾因与王安石政见相左而被排挤)任宰相,几乎废除了所有法案。变法失败后,退居江宁(现江苏南京)。列宁称赞 他为“11世纪的改革家”。 江西抚州王安石纪念馆南京半山园王安石故居 2、题解 本文用“伤”字点出作者的写作意图。

“伤”是哀伤、叹惜的意思,是作者对人才毁灭所做的挽歌,表明了作者对家庭和社会的不良风气对人才摧残的谴责。 3、背景资料 本文选自《临川先生集》,是作者青年时代写的一篇随笔。文中通过方仲永5岁到20岁才能变化的故事,告诫人们:一个人不论先天条件多么优越,如果自恃聪明,不肯接受后天教育和坚持自学,不仅难以长进,就连后来的聪明也保不住。 二、检查生隶( ) 谒( ) 邑( )称( ) 泯( ) 矣( )焉( ) 扳( )lì yèyì chènmǐn yǐyānpān三、注意下列语句的停顿1、仲永/生五年

2、借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名

3、其诗/以养父母、收族为意

4、自是/指物作诗/立就,其文理/皆有/可观者。

5、传/一乡秀才/观之

6、日扳仲永/环谒于邑人

7、余闻之也/久

8、其/受之天也,贤于材人/远矣结合注释翻译课文 ,小组比赛试译课文。 提示:1、人名、地名、年号等专用名词,不用翻译。

2、按照现代汉语的表达习惯,适当调整语序。

3、把省略的内容补译出来,使译文通顺准确。

4、小组展示翻译,一组推荐一人译讲一段,其他成员进行补充、评价。 1、其文理皆有可观者。2、父利其然也。3、不能称前时之闻。4、泯然众人矣。——愤怒语气——惊叹语气——遗憾语气——痛心语气揣摩下列句子的朗读语气。朗读检查 金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家,问焉,曰“泯然众人矣”

伤 仲 永——王安石给不曾,从来没有索要对…感到惊异他立即,马上这,那指代文具写作,写用作为主旨看文采此,这立刻,马上完成思想都认为…惊异这件事纷纷把…当成宾客有的人用,拿求,索取它认为…有利这样每天牵,拉到处拜访对,到乡人让学习我听说这件事跟从回他在让符合助词“的”名声回家再一次消失这件事…的样子一般的人隶属,附属疏通文意 金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书

具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,

并自为其名。其诗以养父母,收族为意,传一乡秀才

观之。自是指物作诗,立就。其文理皆有可观者。 平民属于金溪平民方仲永,世代耕田为业。长到岁曾经仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚等,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。代词,代这件事邻居父亲对此感到惊异,从邻居家借来给他,写(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。题,写这首诗以赡养父母、和同一宗族的人搞好关系为内容,聚,团结传送给全乡的秀才观赏。从此立刻完成从此,指定物品让他作诗,(他)立刻就能完成,诗的文采和道理都有值得看的地方。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父

利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于

舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。疏通文意同县的人对他感到惊奇,渐渐以宾客之礼相待渐渐地请他的父亲去做客,有的人求取,花钱求仲永题诗有的人还花钱求仲永题诗。他的父亲认为这样有利可图,每天通“攀”,牵,引四处拜访每天牵着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。我听说这件事很久了。跟随明道年间,我跟随先父回到家乡,在在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣!”

王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤

于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之

天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之

天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶? 疏通文意又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况, 原有特点完全消失回答说:“(他已经)完全如同常人了。常人通达聪颖我说,仲永的通达聪颖是先天得到的。承受胜过,超过有才能的人他的天资远远胜过一般有才能的人。最终没有达到要求(他)最终变成一个常人,是因为他后天所受的教育没有达到要求的缘故。他如此有才智的人,天生聪明,像他那样没有接受后天教育,尚且要变为平常人那么,现在那些不是天生聪明,本来本来就平常的人,又不接受后天的教育能够成为普通人就为止了吗?停止四、注意下列实词的理解

1伤仲永

2世隶耕

3养父母

4自是指物作诗立就

5传一乡秀才观之

6或以钱币乞之

7邑人奇之

8从先还家

9前时之闻

10泯然众人矣

11卒之为众人

12如此之贤也

13且为众人

14固众人伤: 哀伤、叹惜隶: 属于养:赡养立就: 立刻完成一乡: 全乡或: 有的人邑人:同县的人从: 跟从闻:听到的名声泯然: 完全卒: 最终 众:普通贤: (有)才能且: 尚且固: 本来五、需要理解活用的字词2、日扳仲永环谒于邑人3、邑人奇之4、稍稍宾客其父5、父利其然也1、即书诗四句书:名词活用为动词,写日:名词作状语,每天奇:形容词作动词,对…感到惊奇宾客:名词作动词,把……当宾客对待利:名词作动词,认为……有利 六、理解下列句式

⒈“不使学”

⒉“还自扬州”

⒊“受之天也” 省略句,省略了宾语,即“不使(之)学”:不让(仲永)学习。 倒装句,正确的语序是“自扬州还”:从扬州回家。 省略句,省略了介词,即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的。翻译课文金溪民方仲永,世隶耕。

仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。

父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。金溪平民方仲永,世代耕田为业。仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。

自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。这首诗以赡养父母、团结同宗族的人为内容,传送给全乡的秀才观赏。从此,指定物品让他作诗,(他能)立刻完成,诗的文采和道理都有值得看的地方。同县的人对他感到惊奇,渐渐地把他的父亲当作宾客,有的人还花钱求仲永题诗。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。他的父亲认为这样有利可图,每天牵着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。余闻之也久。

明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。我听到这件事很久了。明道年间,我跟从先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。令作诗,不能称前时之闻。

又七年,还自扬州,复到舅家问焉。

曰:“泯然众人矣。” 让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:“(他已经)才能完全消失,成为普通人了。王子曰:仲永之通悟,受之天也。

其受之天也,贤于材人远矣。

卒之为众人,则其受于人者不至也。王先生说:仲永的通晓、领悟能力是先天得到的。他的天资比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;

今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?像他那样天生聪明,如此有才智,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?参考译文 金溪有个叫方仲永的,世代以种田为业。仲永长到五岁,不曾认识笔墨纸砚,有一天忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,仲永当即写了四句诗,并且题上自己的名字。这首诗以赡养父母,团结同宗族的人为内容,传给全乡的秀才看了。从此,指定物品让他作诗,他能立即写好,诗的文章和道理都有值得看的地方。同县的人对他感到惊奇,渐渐的请他的父亲去做客,有的人还花钱求仲永题诗。他的父亲认为这样有利可图,每天牵着仲永四处拜访同县的人,不让他学习。 我听到这件事很久了,明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,十二三岁了。让他作诗,写出来的诗不能与从前的名声相称。又过了七年,我从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:“他完全同平常人一样了。” 王先生说:仲永通达聪慧是天赋的。他的天资,比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平常的人,是因为他没有受到后天的教育。像他那样天生聪明,如此有才智,没有受到后天的教育,尚且要成为平常的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就是平常的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧? 复述故事 要求:

1、交代时间、人物、事件起因、经过、结果

2、尽量不要看课本

3、发言清晰、响亮、流畅 本文用“伤”字点出作者的写作意图。“伤”是哀伤,痛惜的意思,表达了作者对方仲永这样的人才,“泯然众人”的哀伤,惋惜之情。题解 本文题目的题眼是哪个字?什么意思?表达了作者怎样的感情? 理清本文的结构层次。思考方仲永的变化有哪几个阶段?

方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?

最后一段的议论讲了什么道理?思考:仲永幼年天资过人,具有非凡的作诗才能。十二三岁时,仲永才能衰退,大不如前。成年后,仲永才能泯灭,完全变为平常人。第一部分:(1-2)(以叙事为主)简叙仲永才能发展变化的三个阶段。第一阶段:第二阶段:第三阶段:文章结构思考:为什么详写仲永第一阶段的表现? 方仲永的天资过人,表现在哪里?在课文中找出原句。 “未尝识书具,忽啼求之”;

“即书诗四句”;

“指物作诗立就,其文理皆有可观者”。 3、写仲永最终沦为平庸,又是以“闻”的形式。见闻结合,使叙事显得真实可信。2、写仲永十二三岁才思“不能称前时之闻”,是以“见”的形式。这三个阶段的叙述,有见有闻,有详有略,这样写有什么好处?1、写仲永少时天资聪明,是以“闻”的形式。1、课文详写第一阶段。铺陈仲永才能初露的情形,暗示其前途无量,而其父贪利导致他才能衰退。2、后两个阶段略写,几笔点出其沦为平庸的原因,引人深思。这样详略处理,有力地突出了“伤”这一

主题。这三个阶段的叙述,有见有闻,有详有略,这样写有什么好处? 那么仲永为什么会“泯然众人矣”?

我们一起来分析吧。

明确: “世隶耕”,点明了其家庭背景,也暗示造成他悲剧的深层原因。

(2) 知道仲永才华出众时,父亲是怎样做的?从中我们可以看出父亲是怎样的一个人?

明确: 父亲是“日扳仲永环谒于邑人,不使学”。从中我们可以看出父亲是贪图小利,目光短浅,愚昧无知。 (1) 仲永生活在什么样的家庭中?

你还有什么新的、独到的见解吗? 从方仲永个人情况来看,原因是其父“不使学”;

从道理上来说,原因是“其受于人者不至”,没有受到后天正常的教育。 原因:1. “父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学”。(“受于人者不至”)

--仲永父亲贪图小利,目光短浅,不让仲永接受后天教育

后天教育比天资更重要,它是一个人是否成才的最重要条件。作者对此是什么态度?

哀伤、惋惜试分析“伤”的具体内涵是什么?1、因仲永的悲剧而“伤”,幼时天资过人,最终却“泯然众人”。2、“伤”社会上如仲永之父贪财短视的可悲之辈。3、“伤”邑人闻听盛名趋之若鹜的不良心态,这也正是文中感慨“受于人者不至也”的深远意味。第二部分:(3) 这一段作者主要强调了后天努力学习,接受教育对成才的重要作用。第一层:从“王子曰”到“不至也”揭示了仲永才能泯灭的原因。第二层:从“彼其”到文末由仲永引申出天赋差的人如果不“受之人“,结局将更可悲。本段以议论为主,讲了两层意思文章结构返回课文的两部分有什么联系?

重点在哪一部分?

明确:本文采用了借事说理的写法,第一部分叙事,第二部分说理,两部分是证明和被证明的关系。重点是在第二部分的议论

最后一段作者讲了什么道理? 天资好的人,没有得到良好的教育,尚且变成普通的人,那些天资平常的人,如不接受教育,连普通人都赶不上了。 强调后天学习对成才的重要性 赏析语言 本文语言简练而精当。“啼”、“忽”、“立”三个词使一个天资非凡、文思敏捷的神童形象跃然纸上,写仲永的变化与结局,仅用“见”、“闻”、“问”概括。议论部分更是言简意赅。

试从文中找出更多的例子说明表现了其父贪求钱财、鼠目寸光的性

格特点。概括了其父求财的可鄙行为。暗示了仲永“泯然众人”的必然结果。 分析“父利其然也,日扳仲永环谒邑人,不使学”一句。本句用极其凝炼的笔墨,揭示了仲永才能衰竭,天资尽丧的原因。“利”:“环谒”:“不使学”: ☆ 人的天才只是火花,要想使它成熊熊火焰,那就只有学习!学习!!! ——高尔基 ☆ 饭可以一日不吃,

觉可以一日不睡,

书不可以一日不读。

——毛泽东 赠 言 人们把我的成功,归因于我的天才;其实我的天才只是刻苦罢了。

----爱因斯坦 赠 言自写格言比赛: 天才就是——(请你续写)天才就是非凡的傻劲

天才就是入谜

天才就是长久的忍耐

……

未尝识书具( )自是指物作诗立就( )

即书诗四句( )日扳仲永环谒于邑人( )

余闻之也久( )其文理皆有可观者( )

从先人还家( )不能称前时之闻( )

或以钱币乞之( )世隶耕( )

曰“泯然众人矣”( )忽啼求之( )

复到舅家( )并自为其名( )问焉( )当堂训练1、理解下边加色的字词从来没有立刻完成当即书写四处拜访我听说道理文采都跟从回符合名声有的人索取隶属消失… …的样子索要世代再一次题写这件事1。 未尝识书具 尝:

2。并自为其名 自: 为:

3。稍稍宾客其父 稍稍:

4。或以钱币乞之 或:

5。环谒于邑人 环谒:

6。不能称前时之闻 称:

7。泯然众人矣 泯然:

8。仲永之通悟 通悟:

9。受之于天 受:

10。贤于才人远矣 贤:曾经自己动词 , 题写通达聪慧承受胜过、超过四处拜访相当渐渐有的人练习巩固实词虚词关消失通假字关

你能找出句中的通假字,并准确说出其用法及解释吗?

日扳仲永环谒于邑人

“扳“通“攀“,牵、引。练习巩固 几个用法特殊的词

1、即书诗四句:

2、日扳仲永环谒于邑人:

3、邑人奇之:

4、稍稍宾客其父:

5、父利其然也:意动用法 写

名词活用为动词 每天 名词活用为状语认为… …奇特 形容词活用为动词 把… …当作宾客 名词活用为动词 认为… …有利可图 名词活用为动词

词类活用关古今异义此判断词逐渐地稍微有的人或许普通人许多人一词多义关

于舅家见之:

贤于材人远矣:

受于人者不至:

环谒于邑人( 到 )比,介词。在,介词。被,介词。练习巩固一词多义关邑人奇之:

仲永之通悟:

余闻之也久( 这个故事)

借旁近与之( 代词,他

不能称前时之闻( 助词,的

父利其然:

泯然众人:代词,代仲永。结构助词, “的”。练习巩固代词,这样……的样子。一词多义关

并自为其名:

自是指物作诗立就:

代词,自己介词,从练习巩固一词多义关余闻之也久( 听说)

称前时之闻( 名声 )

1、交代籍贯、身份、姓名、家世的句子:

————————,——————。

2、最能表现仲永幼时天资过人的句子:

————————,————————金溪民方仲永 , 世隶耕 自是指物作诗立就 ,其文理皆有可观者。文意理解关练习巩固3、最能表现仲永十二、三岁时,才能衰退的句子:

————,————————。

4、又七年后的结局:___________

5、刻画仲永父亲贪图小利而自得的可悲可叹的愚昧无知之态的句子:

——————————令作诗 不能称前时之闻泯然众人矣日扳仲永环谒于邑人练习巩固文意理解关6、说明仲永未能受到正常的后天教育的句子:___________________ ,

___________________,____________。

7、为仲永的变化埋下伏笔,点出仲永命运变化的关键的句子:___________父利其然也不使学日扳仲永环谒于邑人 不使学文意理解关练习巩固8、第一、二段的过渡句:____________

9、仲永变化的表面原因是:

—————— ,—————————,

——————;根本原因是:

————————。余闻之也久父利其然也 日扳仲永环谒于邑人

不使学

其受于人者不至返回文意理解关练习巩固 人的智力发展存在着某些差异,但这不是起决定作用的因素,起决定作用的因素是后天的教育和学习。青少年应正确认识自己:天资好的,加上勤奋学习,可能成为栋梁之材;反之,即使天资再好,如不学习,同样会碌碌无为。另一方面,即使天资差的人,如勤奋学习,也可以成为有用之才。我们可以从仲永身上吸取哪些教训?拓展体验

1.完成课后练习

2.背诵《伤仲永》布置作业

2.积累文言词汇,在理解的基础上翻译课文。

3.领会文中蕴含的道理。 学习目标: 古人说:“吾生也有涯,而知也无涯。”

这句千古名言,一语道破了“活到老,学到老”的真谛。它告诉我们,一个人只有不断的学习、终生学习,才能与时俱进,成为顺应时代的有用之才。反之,如果你不进行学习,不接受教育,哪怕你是一个神童、一个天才,也会随着时间的流逝,销蚀成一个庸才、甚至蠢材。今天我们要学习的课文——《伤仲永》里的主人公方仲永,就是这样一个典型的例证。 王安石(1021年—1086年),字介甫,号半山,封荆国公。江西临川人,北宋政治家,思想家,也是著名文学家,唐宋八大家之一。作品有《王临川集》、《临川集拾遗》等。 唐宋八大家: 是唐宋时期八大散文代表作家的合称,即唐代的韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。

王安石出身官宦之家,考中进士第四名。曾向宋仁宗上万言书针砭时弊,要求改革。宋神宗时任参知政事,推出了青苗法,农田水利法和募役法等新变法。后又升任宰相。由于新法中关于土地改革影响到地主阶级与相关的官僚,变法遭到他们的强烈抵制,曾两次被罢免职务。宋神宗死后,原反对派司马光(曾因与王安石政见相左而被排挤)任宰相,几乎废除了所有法案。变法失败后,退居江宁(现江苏南京)。列宁称赞 他为“11世纪的改革家”。 江西抚州王安石纪念馆南京半山园王安石故居 2、题解 本文用“伤”字点出作者的写作意图。

“伤”是哀伤、叹惜的意思,是作者对人才毁灭所做的挽歌,表明了作者对家庭和社会的不良风气对人才摧残的谴责。 3、背景资料 本文选自《临川先生集》,是作者青年时代写的一篇随笔。文中通过方仲永5岁到20岁才能变化的故事,告诫人们:一个人不论先天条件多么优越,如果自恃聪明,不肯接受后天教育和坚持自学,不仅难以长进,就连后来的聪明也保不住。 二、检查生隶( ) 谒( ) 邑( )称( ) 泯( ) 矣( )焉( ) 扳( )lì yèyì chènmǐn yǐyānpān三、注意下列语句的停顿1、仲永/生五年

2、借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名

3、其诗/以养父母、收族为意

4、自是/指物作诗/立就,其文理/皆有/可观者。

5、传/一乡秀才/观之

6、日扳仲永/环谒于邑人

7、余闻之也/久

8、其/受之天也,贤于材人/远矣结合注释翻译课文 ,小组比赛试译课文。 提示:1、人名、地名、年号等专用名词,不用翻译。

2、按照现代汉语的表达习惯,适当调整语序。

3、把省略的内容补译出来,使译文通顺准确。

4、小组展示翻译,一组推荐一人译讲一段,其他成员进行补充、评价。 1、其文理皆有可观者。2、父利其然也。3、不能称前时之闻。4、泯然众人矣。——愤怒语气——惊叹语气——遗憾语气——痛心语气揣摩下列句子的朗读语气。朗读检查 金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家,问焉,曰“泯然众人矣”

伤 仲 永——王安石给不曾,从来没有索要对…感到惊异他立即,马上这,那指代文具写作,写用作为主旨看文采此,这立刻,马上完成思想都认为…惊异这件事纷纷把…当成宾客有的人用,拿求,索取它认为…有利这样每天牵,拉到处拜访对,到乡人让学习我听说这件事跟从回他在让符合助词“的”名声回家再一次消失这件事…的样子一般的人隶属,附属疏通文意 金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书

具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,

并自为其名。其诗以养父母,收族为意,传一乡秀才

观之。自是指物作诗,立就。其文理皆有可观者。 平民属于金溪平民方仲永,世代耕田为业。长到岁曾经仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚等,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。代词,代这件事邻居父亲对此感到惊异,从邻居家借来给他,写(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。题,写这首诗以赡养父母、和同一宗族的人搞好关系为内容,聚,团结传送给全乡的秀才观赏。从此立刻完成从此,指定物品让他作诗,(他)立刻就能完成,诗的文采和道理都有值得看的地方。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父

利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于

舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。疏通文意同县的人对他感到惊奇,渐渐以宾客之礼相待渐渐地请他的父亲去做客,有的人求取,花钱求仲永题诗有的人还花钱求仲永题诗。他的父亲认为这样有利可图,每天通“攀”,牵,引四处拜访每天牵着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。我听说这件事很久了。跟随明道年间,我跟随先父回到家乡,在在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣!”

王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤

于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之

天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之

天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶? 疏通文意又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况, 原有特点完全消失回答说:“(他已经)完全如同常人了。常人通达聪颖我说,仲永的通达聪颖是先天得到的。承受胜过,超过有才能的人他的天资远远胜过一般有才能的人。最终没有达到要求(他)最终变成一个常人,是因为他后天所受的教育没有达到要求的缘故。他如此有才智的人,天生聪明,像他那样没有接受后天教育,尚且要变为平常人那么,现在那些不是天生聪明,本来本来就平常的人,又不接受后天的教育能够成为普通人就为止了吗?停止四、注意下列实词的理解

1伤仲永

2世隶耕

3养父母

4自是指物作诗立就

5传一乡秀才观之

6或以钱币乞之

7邑人奇之

8从先还家

9前时之闻

10泯然众人矣

11卒之为众人

12如此之贤也

13且为众人

14固众人伤: 哀伤、叹惜隶: 属于养:赡养立就: 立刻完成一乡: 全乡或: 有的人邑人:同县的人从: 跟从闻:听到的名声泯然: 完全卒: 最终 众:普通贤: (有)才能且: 尚且固: 本来五、需要理解活用的字词2、日扳仲永环谒于邑人3、邑人奇之4、稍稍宾客其父5、父利其然也1、即书诗四句书:名词活用为动词,写日:名词作状语,每天奇:形容词作动词,对…感到惊奇宾客:名词作动词,把……当宾客对待利:名词作动词,认为……有利 六、理解下列句式

⒈“不使学”

⒉“还自扬州”

⒊“受之天也” 省略句,省略了宾语,即“不使(之)学”:不让(仲永)学习。 倒装句,正确的语序是“自扬州还”:从扬州回家。 省略句,省略了介词,即“受之(于)天”:从上天那里得到或上天赋予的。翻译课文金溪民方仲永,世隶耕。

仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。

父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。金溪平民方仲永,世代耕田为业。仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。

自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。这首诗以赡养父母、团结同宗族的人为内容,传送给全乡的秀才观赏。从此,指定物品让他作诗,(他能)立刻完成,诗的文采和道理都有值得看的地方。同县的人对他感到惊奇,渐渐地把他的父亲当作宾客,有的人还花钱求仲永题诗。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。他的父亲认为这样有利可图,每天牵着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。余闻之也久。

明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。我听到这件事很久了。明道年间,我跟从先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。令作诗,不能称前时之闻。

又七年,还自扬州,复到舅家问焉。

曰:“泯然众人矣。” 让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:“(他已经)才能完全消失,成为普通人了。王子曰:仲永之通悟,受之天也。

其受之天也,贤于材人远矣。

卒之为众人,则其受于人者不至也。王先生说:仲永的通晓、领悟能力是先天得到的。他的天资比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;

今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?像他那样天生聪明,如此有才智,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧?参考译文 金溪有个叫方仲永的,世代以种田为业。仲永长到五岁,不曾认识笔墨纸砚,有一天忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到惊异,从邻近人家借来给他,仲永当即写了四句诗,并且题上自己的名字。这首诗以赡养父母,团结同宗族的人为内容,传给全乡的秀才看了。从此,指定物品让他作诗,他能立即写好,诗的文章和道理都有值得看的地方。同县的人对他感到惊奇,渐渐的请他的父亲去做客,有的人还花钱求仲永题诗。他的父亲认为这样有利可图,每天牵着仲永四处拜访同县的人,不让他学习。 我听到这件事很久了,明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,十二三岁了。让他作诗,写出来的诗不能与从前的名声相称。又过了七年,我从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,回答说:“他完全同平常人一样了。” 王先生说:仲永通达聪慧是天赋的。他的天资,比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平常的人,是因为他没有受到后天的教育。像他那样天生聪明,如此有才智,没有受到后天的教育,尚且要成为平常的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就是平常的人,又不接受后天的教育,想成为一个平常的人恐怕都不能够吧? 复述故事 要求:

1、交代时间、人物、事件起因、经过、结果

2、尽量不要看课本

3、发言清晰、响亮、流畅 本文用“伤”字点出作者的写作意图。“伤”是哀伤,痛惜的意思,表达了作者对方仲永这样的人才,“泯然众人”的哀伤,惋惜之情。题解 本文题目的题眼是哪个字?什么意思?表达了作者怎样的感情? 理清本文的结构层次。思考方仲永的变化有哪几个阶段?

方仲永由天资过人变得“泯然众人”,原因是什么?

最后一段的议论讲了什么道理?思考:仲永幼年天资过人,具有非凡的作诗才能。十二三岁时,仲永才能衰退,大不如前。成年后,仲永才能泯灭,完全变为平常人。第一部分:(1-2)(以叙事为主)简叙仲永才能发展变化的三个阶段。第一阶段:第二阶段:第三阶段:文章结构思考:为什么详写仲永第一阶段的表现? 方仲永的天资过人,表现在哪里?在课文中找出原句。 “未尝识书具,忽啼求之”;

“即书诗四句”;

“指物作诗立就,其文理皆有可观者”。 3、写仲永最终沦为平庸,又是以“闻”的形式。见闻结合,使叙事显得真实可信。2、写仲永十二三岁才思“不能称前时之闻”,是以“见”的形式。这三个阶段的叙述,有见有闻,有详有略,这样写有什么好处?1、写仲永少时天资聪明,是以“闻”的形式。1、课文详写第一阶段。铺陈仲永才能初露的情形,暗示其前途无量,而其父贪利导致他才能衰退。2、后两个阶段略写,几笔点出其沦为平庸的原因,引人深思。这样详略处理,有力地突出了“伤”这一

主题。这三个阶段的叙述,有见有闻,有详有略,这样写有什么好处? 那么仲永为什么会“泯然众人矣”?

我们一起来分析吧。

明确: “世隶耕”,点明了其家庭背景,也暗示造成他悲剧的深层原因。

(2) 知道仲永才华出众时,父亲是怎样做的?从中我们可以看出父亲是怎样的一个人?

明确: 父亲是“日扳仲永环谒于邑人,不使学”。从中我们可以看出父亲是贪图小利,目光短浅,愚昧无知。 (1) 仲永生活在什么样的家庭中?

你还有什么新的、独到的见解吗? 从方仲永个人情况来看,原因是其父“不使学”;

从道理上来说,原因是“其受于人者不至”,没有受到后天正常的教育。 原因:1. “父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学”。(“受于人者不至”)

--仲永父亲贪图小利,目光短浅,不让仲永接受后天教育

后天教育比天资更重要,它是一个人是否成才的最重要条件。作者对此是什么态度?

哀伤、惋惜试分析“伤”的具体内涵是什么?1、因仲永的悲剧而“伤”,幼时天资过人,最终却“泯然众人”。2、“伤”社会上如仲永之父贪财短视的可悲之辈。3、“伤”邑人闻听盛名趋之若鹜的不良心态,这也正是文中感慨“受于人者不至也”的深远意味。第二部分:(3) 这一段作者主要强调了后天努力学习,接受教育对成才的重要作用。第一层:从“王子曰”到“不至也”揭示了仲永才能泯灭的原因。第二层:从“彼其”到文末由仲永引申出天赋差的人如果不“受之人“,结局将更可悲。本段以议论为主,讲了两层意思文章结构返回课文的两部分有什么联系?

重点在哪一部分?

明确:本文采用了借事说理的写法,第一部分叙事,第二部分说理,两部分是证明和被证明的关系。重点是在第二部分的议论

最后一段作者讲了什么道理? 天资好的人,没有得到良好的教育,尚且变成普通的人,那些天资平常的人,如不接受教育,连普通人都赶不上了。 强调后天学习对成才的重要性 赏析语言 本文语言简练而精当。“啼”、“忽”、“立”三个词使一个天资非凡、文思敏捷的神童形象跃然纸上,写仲永的变化与结局,仅用“见”、“闻”、“问”概括。议论部分更是言简意赅。

试从文中找出更多的例子说明表现了其父贪求钱财、鼠目寸光的性

格特点。概括了其父求财的可鄙行为。暗示了仲永“泯然众人”的必然结果。 分析“父利其然也,日扳仲永环谒邑人,不使学”一句。本句用极其凝炼的笔墨,揭示了仲永才能衰竭,天资尽丧的原因。“利”:“环谒”:“不使学”: ☆ 人的天才只是火花,要想使它成熊熊火焰,那就只有学习!学习!!! ——高尔基 ☆ 饭可以一日不吃,

觉可以一日不睡,

书不可以一日不读。

——毛泽东 赠 言 人们把我的成功,归因于我的天才;其实我的天才只是刻苦罢了。

----爱因斯坦 赠 言自写格言比赛: 天才就是——(请你续写)天才就是非凡的傻劲

天才就是入谜

天才就是长久的忍耐

……

未尝识书具( )自是指物作诗立就( )

即书诗四句( )日扳仲永环谒于邑人( )

余闻之也久( )其文理皆有可观者( )

从先人还家( )不能称前时之闻( )

或以钱币乞之( )世隶耕( )

曰“泯然众人矣”( )忽啼求之( )

复到舅家( )并自为其名( )问焉( )当堂训练1、理解下边加色的字词从来没有立刻完成当即书写四处拜访我听说道理文采都跟从回符合名声有的人索取隶属消失… …的样子索要世代再一次题写这件事1。 未尝识书具 尝:

2。并自为其名 自: 为:

3。稍稍宾客其父 稍稍:

4。或以钱币乞之 或:

5。环谒于邑人 环谒:

6。不能称前时之闻 称:

7。泯然众人矣 泯然:

8。仲永之通悟 通悟:

9。受之于天 受:

10。贤于才人远矣 贤:曾经自己动词 , 题写通达聪慧承受胜过、超过四处拜访相当渐渐有的人练习巩固实词虚词关消失通假字关

你能找出句中的通假字,并准确说出其用法及解释吗?

日扳仲永环谒于邑人

“扳“通“攀“,牵、引。练习巩固 几个用法特殊的词

1、即书诗四句:

2、日扳仲永环谒于邑人:

3、邑人奇之:

4、稍稍宾客其父:

5、父利其然也:意动用法 写

名词活用为动词 每天 名词活用为状语认为… …奇特 形容词活用为动词 把… …当作宾客 名词活用为动词 认为… …有利可图 名词活用为动词

词类活用关古今异义此判断词逐渐地稍微有的人或许普通人许多人一词多义关

于舅家见之:

贤于材人远矣:

受于人者不至:

环谒于邑人( 到 )比,介词。在,介词。被,介词。练习巩固一词多义关邑人奇之:

仲永之通悟:

余闻之也久( 这个故事)

借旁近与之( 代词,他

不能称前时之闻( 助词,的

父利其然:

泯然众人:代词,代仲永。结构助词, “的”。练习巩固代词,这样……的样子。一词多义关

并自为其名:

自是指物作诗立就:

代词,自己介词,从练习巩固一词多义关余闻之也久( 听说)

称前时之闻( 名声 )

1、交代籍贯、身份、姓名、家世的句子:

————————,——————。

2、最能表现仲永幼时天资过人的句子:

————————,————————金溪民方仲永 , 世隶耕 自是指物作诗立就 ,其文理皆有可观者。文意理解关练习巩固3、最能表现仲永十二、三岁时,才能衰退的句子:

————,————————。

4、又七年后的结局:___________

5、刻画仲永父亲贪图小利而自得的可悲可叹的愚昧无知之态的句子:

——————————令作诗 不能称前时之闻泯然众人矣日扳仲永环谒于邑人练习巩固文意理解关6、说明仲永未能受到正常的后天教育的句子:___________________ ,

___________________,____________。

7、为仲永的变化埋下伏笔,点出仲永命运变化的关键的句子:___________父利其然也不使学日扳仲永环谒于邑人 不使学文意理解关练习巩固8、第一、二段的过渡句:____________

9、仲永变化的表面原因是:

—————— ,—————————,

——————;根本原因是:

————————。余闻之也久父利其然也 日扳仲永环谒于邑人

不使学

其受于人者不至返回文意理解关练习巩固 人的智力发展存在着某些差异,但这不是起决定作用的因素,起决定作用的因素是后天的教育和学习。青少年应正确认识自己:天资好的,加上勤奋学习,可能成为栋梁之材;反之,即使天资再好,如不学习,同样会碌碌无为。另一方面,即使天资差的人,如勤奋学习,也可以成为有用之才。我们可以从仲永身上吸取哪些教训?拓展体验

1.完成课后练习

2.背诵《伤仲永》布置作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 理想

- 2 短文两篇

- 3 人生寓言(节选)

- 4 我的信念

- 5 紫罗兰之死

- 6 为学

- 第二单元

- 7 从百草园到三味书屋

- 8 爸爸的花儿落了

- 9 胆小鬼

- 10 未选择的路

- 11 十三岁的际遇

- 12 伤仲永

- 第三单元

- 13 黄河颂

- 14 最后一课

- 15 艰难的国运与雄健的国民

- 16 土地的誓言

- 17 失根的兰花

- 18 木兰诗

- 第四单元

- 19 伟大的悲剧

- 20 荒岛余生

- 21 登上地球之巅

- 22 真正的英雄

- 23 追求人类更大的自由

- 24 短文两篇

- 第五单元

- 25 珍珠鸟

- 26 鹤群翔空

- 27 绿色蝈蝈

- 28 马

- 29 森林中的绅士

- 30 狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 鲁滨孙漂流记

- 昆虫记