第18课东晋南朝时期江南地区的开发 期末试题分类选编2021-2022学年上学期河南省各地七年级历史(含解析)

文档属性

| 名称 | 第18课东晋南朝时期江南地区的开发 期末试题分类选编2021-2022学年上学期河南省各地七年级历史(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

4.18 东晋南朝时期江南地区的开发

1.(2022·河南周口·七年级期末)学者赵庆伟认为,六朝(也称南北朝)时期珠江三角洲主要的经济作物有荔枝、香蕉、橘、甘蔗等,有些品种在秦汉时期已被岭南人民开发出来,但真正得到推广和普及却是在六朝时期。这是因为南北朝时期( )

A.政局动荡,种植经济作物能增加收益 B.南方社会稳定,统治者重视粮食生产

C.北民南迁,带来先进的技术和劳动力 D.自然环境优越,南方适合热带水果生长

2.(2022·河南信阳·七年级期末)某中学春秋史社的同学们正在进行“魏晋南北朝时期江南地区开发原因”的研究性学习活动。下列各项能入选该主题的是

①江南地区自然条件优越

②北民的大量南迁增加了劳动力

③国家统一社会秩序安定

④江南统治者推行休养生息政策

A.①③④

B.①②③

C.①②④

D.②③④

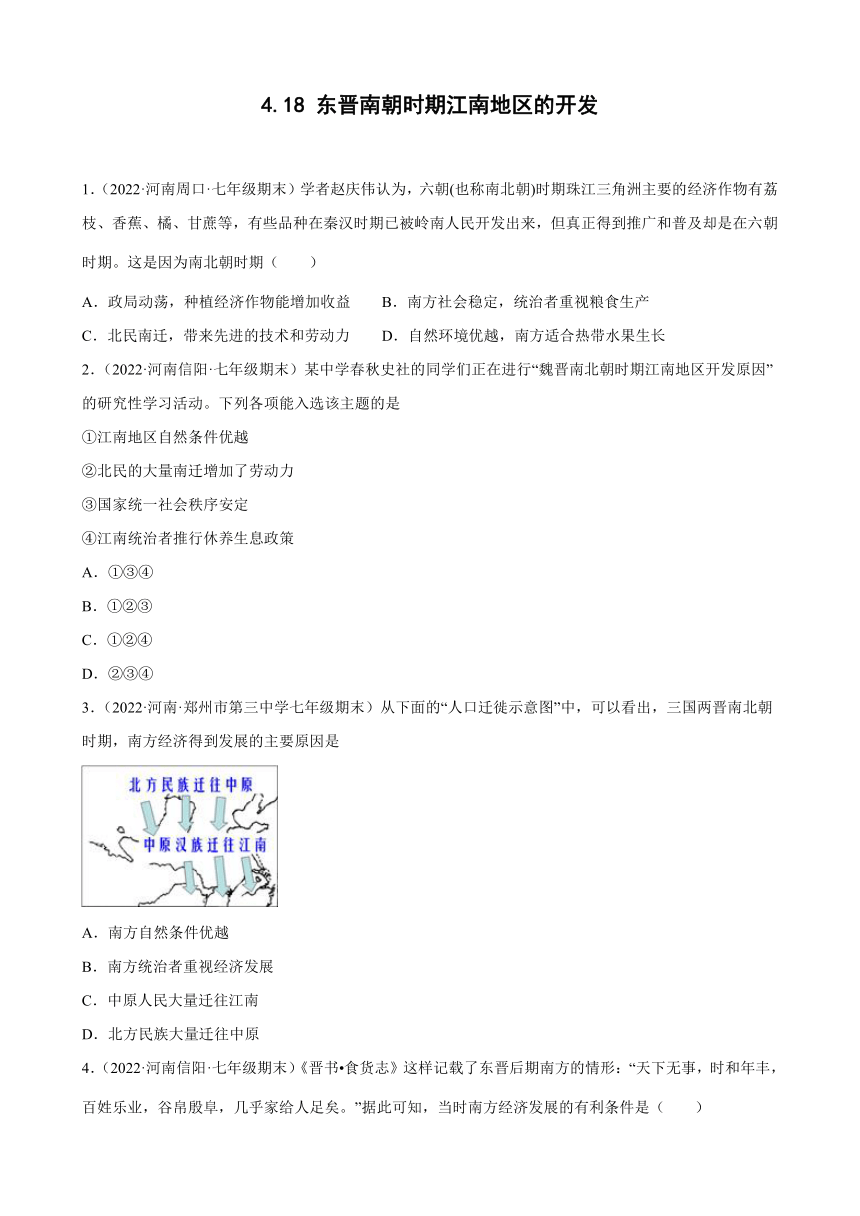

3.(2022·河南·郑州市第三中学七年级期末)从下面的“人口迁徙示意图”中,可以看出,三国两晋南北朝时期,南方经济得到发展的主要原因是

A.南方自然条件优越

B.南方统治者重视经济发展

C.中原人民大量迁往江南

D.北方民族大量迁往中原

4.(2022·河南信阳·七年级期末)《晋书 食货志》这样记载了东晋后期南方的情形:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”据此可知,当时南方经济发展的有利条件是( )

A.君主励精图治 B.人口大量南迁 C.社会环境安定 D.自然条件优越

5.(2022·河南开封·七年级期末)“随着江南的开发,南方经济逐渐赶上北方。东晋南朝时期,江南修建了许多水利工程,开垦出大量农田,水稻采用育秧移栽,实行麦稻兼作。”材料反映了江南地区注重发展

A.手工业 B.商业 C.海外贸易 D.农业

6.(2022·河南鹤壁·七年级期末)“王与马,共天下”指的是中国历史上的哪一个朝代的政治特征( )

A.西汉 B.东汉

C.西晋 D.东晋

7.(2022·河南周口·七年级期末)“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”南朝四个朝代的更替顺序是

A.梁、宋、齐、陈 B.宋、齐、梁、陈

C.齐、宋、梁、陈 D.陈、宋、齐、梁

8.(2022·河南·二七区十四中七年级期末)下列历史朝代更替的先后顺序是

①东汉 ②西晋 ③西汉 ④三国 ⑤南北朝

A.①②③④⑤ B.①②④③⑤ C.②①④③⑤ D.③①④②⑤

9.(2022·河南商丘·七年级期末)“西晋末年以来,大批北方人民为躲避战祸南下,给江南地区输送了大量的劳动力。”材料反映的是江南地区开发的

A.重要原因 B.主要表现 C.基本特点 D.积极影响

10.(2022·河南商丘·七年级期末)《九国志》记载:“(西晋)永嘉二年,中原板荡(动荡),衣冠始入闽(福建)者八族。”这反映的当时史实是

A.政治清明、社会稳定

B.北方战乱、人口南迁

C.江南开发、重心南移

D.闭关锁国、经济衰落

11.(2022·河南南阳·七年级期末)中国老百姓的主食呈现出“北麦南稻”的格局,但在魏晋南北朝时期,南方的餐桌上除了常见的稻米饭外,还有面食、粟米等北方食品,出现这种现象的主要原因是( )

A.南方人口增多 B.南方商品经济的发展

C.面食的营养价值更高 D.人口南迁和民族融合的影响

12.(2022·河南南阳·七年级期末)东汉末年,关中地区人口从240万减少到50万,扬州从320万增加到433万,荆州(今湖北境内)从359万增加到620万。导致这一时期南北人口变化的主要因素是

A.经济重心南移 B.江南地区自然条件优越

C.北方战乱频繁 D.北方相对安定

13.(2022·河南·二七区十四中七年级期末)自东吴起经东晋到南朝,南方各区域经济有不同程度的发展,下列属于促成这一时期江南经济迅速发展原因的有

①北民南迁带去了大量劳动力 ②南方生产工具一直很先进③当时南方社会比较安定④南方自然条件优越,比较适合农耕

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

14.(2022·河南南阳·七年级期末)《水经注》记载,岭南地区的水稻一年两熟,“恒为丰国”。《梁书》记载:“江湖诸州并得休息。开田六千顷,二年之后,仓廪充实。”这表明东晋南朝时期

A.手工业技术成熟 B.铁制农具和牛耕开始出现

C.农业生产的发展 D.经济重心南移已最终完成

15.(2022·河南·二七区十四中七年级期末)东晋南北朝时期,江南地区得到进一步开发。 以下文物不能反映这一史实的是

A.南朝牛车画像砖 B.南朝青瓷莲花尊

C.南朝青瓷刻花单柄壶 D.敕勒川狩猎图

16.(2022·河南信阳·七年级期末)江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。江南地区得到开发的具体表现包括

①修建水利工程,荒地变良田 ②种植双季稻 ③粪肥得到推广 ④麦稻兼作

A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④

17.(2022·河南开封·七年级期末)“汉帝国崩解后,中国陷入一段黯淡无望的长期动乱时代。豪强兼并所引起的社会不安仍未解决;甚至在一连串政治斗争激化下,导致战事连绵不断,胡人入侵,使社会秩序彻底瓦解。”这段“长期动乱时代”是

A.春秋战国时期

B.三国两晋南北朝时期

C.五代十国时期

D.辽宋夏金元时期

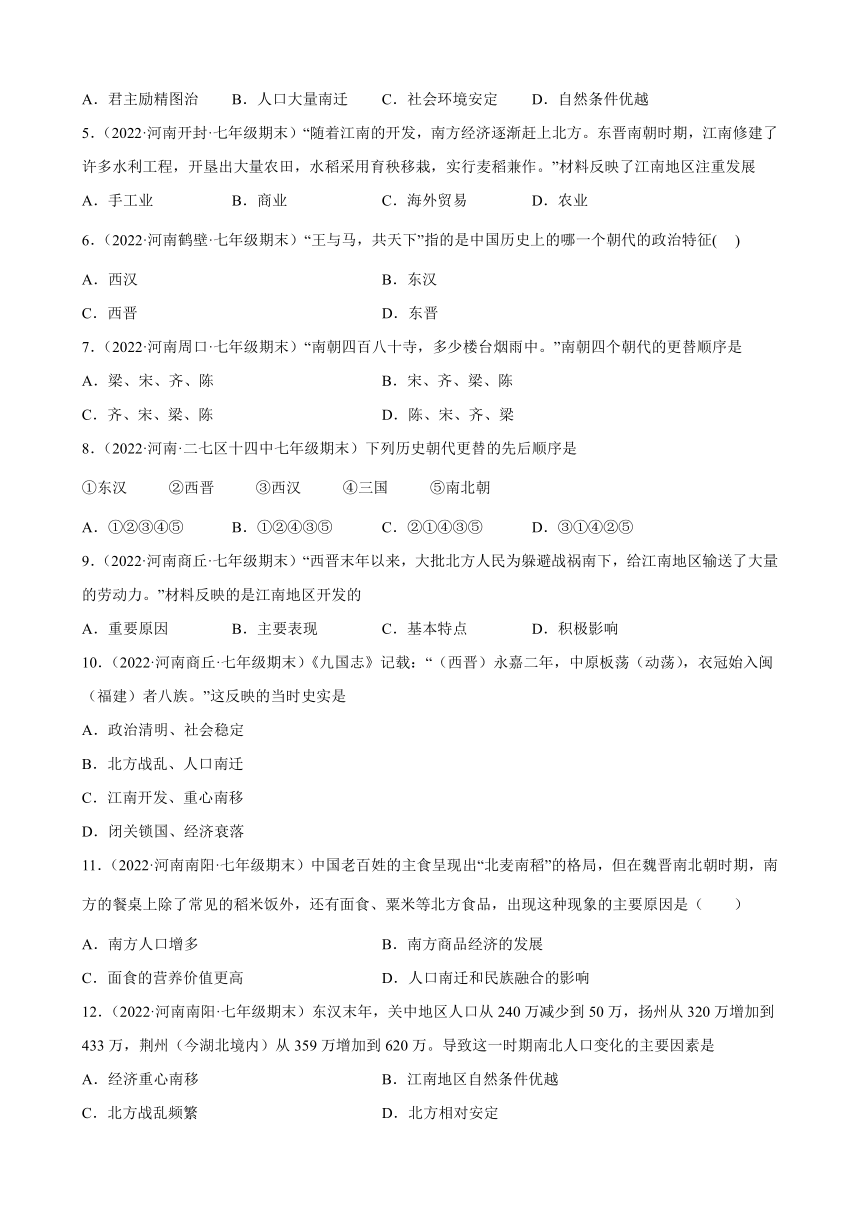

18.(2022·河南驻马店·七年级期末)掌握历史发展的基本线索是学习历史的基本要求。下图是中国古代朝代(时期)更迭示意图的一部分,图中①②③代表的朝代是

A.蜀、宋、梁 B.蜀、五代、南魏

C.前秦、蜀、梁 D.蜀、南晋、梁

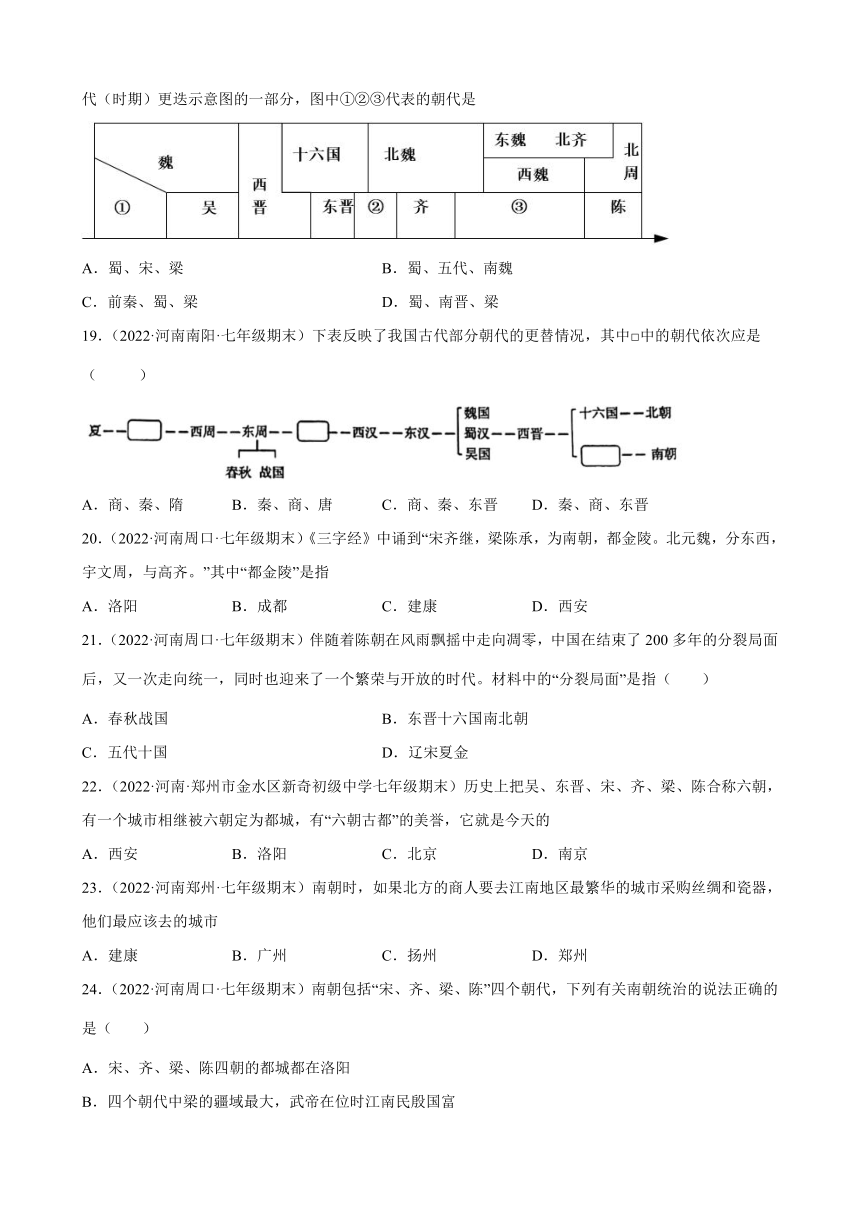

19.(2022·河南南阳·七年级期末)下表反映了我国古代部分朝代的更替情况,其中□中的朝代依次应是( )

A.商、秦、隋 B.秦、商、唐 C.商、秦、东晋 D.秦、商、东晋

20.(2022·河南周口·七年级期末)《三字经》中诵到“宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵。北元魏,分东西,宇文周,与高齐。”其中“都金陵”是指

A.洛阳 B.成都 C.建康 D.西安

21.(2022·河南周口·七年级期末)伴随着陈朝在风雨飘摇中走向凋零,中国在结束了200多年的分裂局面后,又一次走向统一,同时也迎来了一个繁荣与开放的时代。材料中的“分裂局面”是指( )

A.春秋战国 B.东晋十六国南北朝

C.五代十国 D.辽宋夏金

22.(2022·河南·郑州市金水区新奇初级中学七年级期末)历史上把吴、东晋、宋、齐、梁、陈合称六朝,有一个城市相继被六朝定为都城,有“六朝古都”的美誉,它就是今天的

A.西安 B.洛阳 C.北京 D.南京

23.(2022·河南郑州·七年级期末)南朝时,如果北方的商人要去江南地区最繁华的城市采购丝绸和瓷器,他们最应该去的城市

A.建康 B.广州 C.扬州 D.郑州

24.(2022·河南周口·七年级期末)南朝包括“宋、齐、梁、陈”四个朝代,下列有关南朝统治的说法正确的是( )

A.宋、齐、梁、陈四朝的都城都在洛阳

B.四个朝代中梁的疆域最大,武帝在位时江南民殷国富

C.南朝到齐后期,在南北实力对比中,南朝处于明显劣势

D.南朝时,政权更迭频繁,地方将领势力强大

25.(2022·河南·郑州市第三中学七年级期末)归纳历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法之一。下列对中国古代历史发展的基本阶段及其特征的归纳描述,不正确的是( )

A.史前时期——中国境内早期人类与文明的起源

B.夏商周时期——国家的产生和社会变革

C.秦汉时期——统一多民族国家的建立和巩固

D.三国两晋南北朝时期——民族关系的发展与经济重心南移

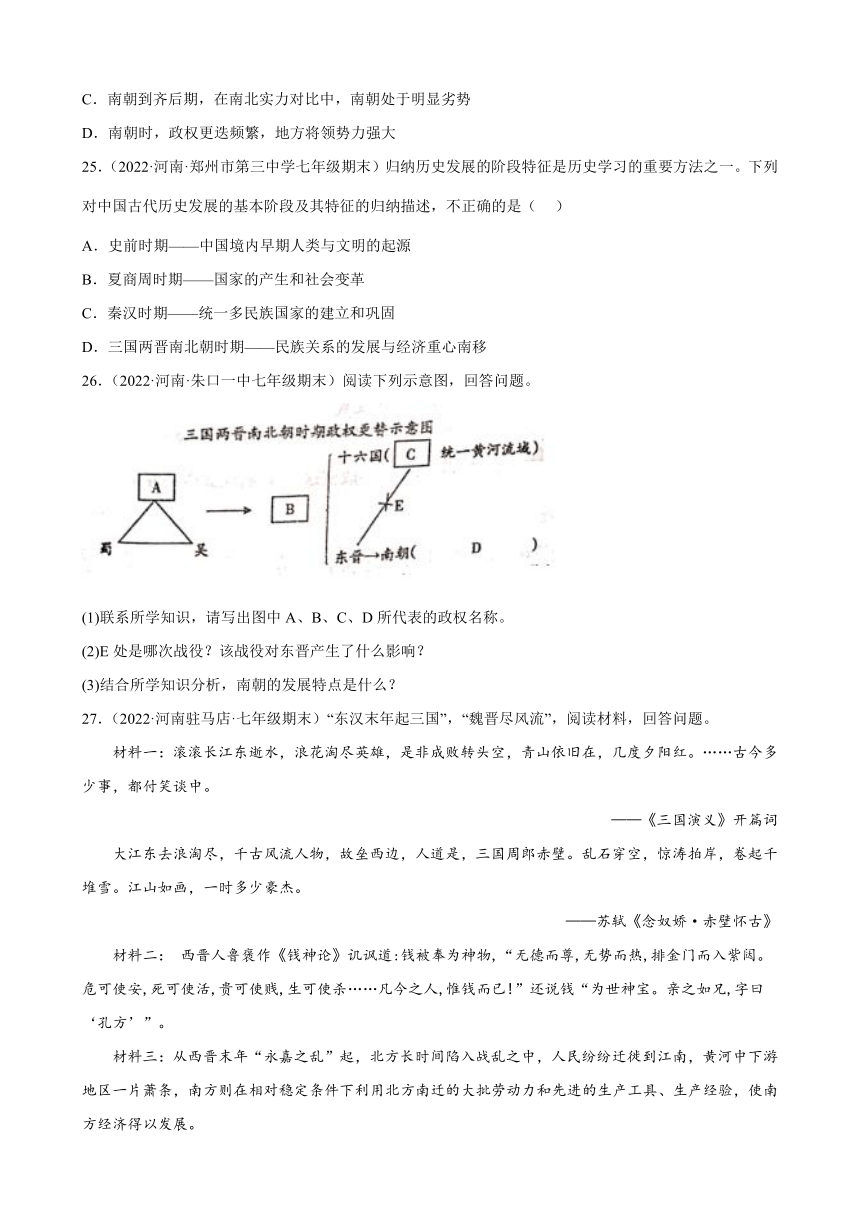

26.(2022·河南·朱口一中七年级期末)阅读下列示意图,回答问题。

(1)联系所学知识,请写出图中A、B、C、D所代表的政权名称。

(2)E处是哪次战役?该战役对东晋产生了什么影响?

(3)结合所学知识分析,南朝的发展特点是什么?

27.(2022·河南驻马店·七年级期末)“东汉末年起三国”,“魏晋尽风流”,阅读材料,回答问题。

材料一:滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。……古今多少事,都付笑谈中。

——《三国演义》开篇词

大江东去浪淘尽,千古风流人物,故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

——苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

材料二: 西晋人鲁褒作《钱神论》讥讽道:钱被奉为神物,“无德而尊,无势而热,排金门而入紫闼。危可使安,死可使活,贵可使贱,生可使杀……凡今之人,惟钱而已!”还说钱“为世神宝。亲之如兄,字曰‘孔方’”。

材料三:从西晋末年“永嘉之乱”起,北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙到江南,黄河中下游地区一片萧条,南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展。

——摘《中国古代经济重心南移的完成》

(1)材料一中的“浪花淘尽英雄”是说在那个历史年代,曾有过很多的英雄豪杰。请你举出两位当时的“英雄豪杰”。材料一中“三国”指哪三国? 材料一与我国古代历史上哪一个著名战役有关?

(2)根据材料三,说明了当时什么样的社会风气?你如何看待这种风气?

(3)根据材料三,归纳西晋末年以来江南经济发展的主要原因?

28.(2022·河南漯河·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一公元前356年,法令规定:“国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕战,生产粮食、布帛多的人,可免除徭役……”

材料二春耕夏耘,秋获冬藏,春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。

——晁错(西汉)《论贵粟疏》

材料三江南地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。

——《宋书》

(1)根据材料一,指出改革成功的主要原因是什么?

(2)材料二反映了汉代农民的艰辛生活,那时的“春耕”是应用何种农业耕作方式?这种耕作方式在春秋战国时期引发了怎样的社会变革?

(3)材料三反映了南朝江南经济什么现象?结合所学知识,指出这种现象出现的原因。

(4)综合上述材料分析,促进经济发展的因素是什么?

29.(2022·河南·濮阳市油田第八中学七年级期末)江南,一个美如画卷的天堂,一个经济发达的鱼米之乡,但在中国古代,江南经济却与黄河流域相差甚远,东晋南朝以来经过了历次开发,江南逐渐赶上并超过北方。阅读材料,回答问题:

材料一 司马迁《史记》记载西汉时期南方经济时说道:江南地区地域辽阔,人口稀少,耕作技术落后,老百姓多数以打渔狩猎和采集为谋生手段……勉强温饱……大都贫困无积蓄……虽然江南地区没有受冻挨饿之人,但也没有千金富贵之家。

材料二 南朝《宋书》记载:江南是全国最富庶的地方……民户越来越多,土地辽阔而物产丰富,百姓勤劳,努力耕种。如果一年大丰收,就可以解决好几个郡的粮食供应。

材料三 魏晋南北朝时期人口迁移示意图

(1)分析比较材料一和材料二,说明这个江南地区经济从西汉到南朝发生了怎样的变化?

(2)依据材料三结合所学知识,分析江南经济发生变化的原因?

(3)南朝时期江南经济的发展对我国古代经济产生了怎样深远的影响?

30.(2022·河南驻马店·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一:楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。

——《史记 货殖列传》

材料二:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥,…丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)材料一和材料二反映出江南地区发生了怎样的变化?

(2)结合所学知识,分析发生这种变化的原因。

(3)这种变化对南方经济产生了怎样的影响?

(4)根据材料并结合所学知识,谈谈江南地区的开发对当前我国经济发展有哪些启示。

31.(2022·河南洛阳·七年级期末)经济活动是人类历史发展的一条主线,阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传;西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。

——北师大版《中国历史》七年级上册

材料三 西汉建立之初,到处是残破荒凉的景象。人民流离失所,人口锐减,大片的土地荒芜。如何恢复和发展社会生产,巩固新的王朝,成为汉初统治者面临的首要问题。

材料四 楚越(江南)之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。

——《史记·贷殖列传》

材料五 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)依据材料一说明,春秋战国时期我国农业生产力水平提高的重要标志是什么?

(2)写出材料二中开辟这条“道路”的关键人物及这条“道路”的作用。

(3)为了解决材料三中的“首要问题”,汉高祖采取了什么政策?

(4)材料五跟材料四相比江南地区发生了什么变化?导致这种变化的原因是什么?

(5)综合上述材料,归纳促进古代经济发展的因素有哪些?

32.(2022·河南周口·七年级期末)阅读材料,回答下列问题。

材料一 三国鼎立时期,无论魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展。

材料二 楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。

——《史记,货殖列传》

材料三 江南之为国盛矣……地广野丰(物产丰富),民勤本业,一岁或稔(丰放)则数郡忘饥。……鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

请回答

(1)依据材料一,概括指出三国鼎立局面形成所产生的重大影响。

(2)根据材料二和所学知识,《史记》描述的江南地区的经济发展状况如何?

(3)根据材料三和所学知识,简述江南地区的经济开发的状况。江南地区经济得以发展的主要因素是什么?

(4)结合江南经济得到开发的原因,谈谈对我们今天经济的发展有何启示。

33.(2022·河南南阳·七年级期末)经济活动是人类历史发展的一条主线。阅读下列材料,回答问题。

材料一 冉耕字伯牛。司马耕字子牛。

——司马迁《史记·仲尼弟子列传》

材料二 缪力(尽力)本(农桑)业,耕织致粟帛多者复其身(免除徭役)。

——《史记·商君列传》

材料三 商君治秦,法令至行,公平无私……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——《战国策·秦策》

材料四 汉文帝认为农业是立国之本,时常提醒百官劝课农桑。他曾两次把田租税率“十五税一”减为“三十税一”,这样,农业得到较大发展,粮价大幅降低。

——《中国古代史》

材料五 时海内大乱…中国士民(北方人口)避乱者多南(迁)渡江。

——司马光《资治通鉴》

(1)材料一中的人名蕴含了丰富的时代信息。据此你可以推出,春秋战国时期农业生产领域出现了什么新现象?这一现象引发了急剧的社会变革,由此导致了当时思想领域怎样的局面?

(2)据材料二回答,为顺应生产力发展,“商君”采取了哪一经济措施?根据材料三结合所学知识分析“商君治秦”起到了怎样的历史作用?

(3)材料四反映了西汉的哪一盛世局面?根据材料四概括出现这一盛世局面的原因。

(4)材料五反映了西晋末年怎样的历史现象?该现象对以后我国南方的经济产生了怎样的影响?

(5)综合上述材料,你认为影响中国古代经济发展的主要因素有哪些?

34.(2022·河南驻马店·七年级期末)阅读材料,回答下列问题。

材料一:(见下图)

材料二:“江南地域辽阔而人烟稀少;微薄的稻米和捕到的鱼是主食,人们不得不采集果实和贝类充饥;经常放火烧山,刀耕水田;没有商人贩卖货物,也没有非常富裕的人家。”

——西汉《史记》

材料三:“江南地广野丰,民勤本业,一岁或(指的是庄稼丰收),则数郡忘饥。丝绵布帛之饶,覆衣天下。”

——南朝《宋书》

材料四 从西晋永嘉(西晋怀帝年号,307—313年)年间到刘宋末,北方人民为躲避战乱陆续南下到巴蜀和长江中下游一带的就有70万人,形成北方民众纷纷南下的浪潮。

——《中国通史》

(1)材料一的著名水利工程对四川地区产生了什么影响?

(2)比较材料二和材料三,江南经济从西汉时期到南朝时期经济状况发生了怎样的变化?

(3)根据材料四和所学内容分析,江南经济得到发展的主要的原因是什么?

(4)结合所学知识,古代南方经济发展对我们现代正阳县经济发展的启发有哪些?

35.(2022·河南南阳·七年级期末)中国是以农立国的世界文明古国。某校七年级同学探讨了“中国古代农业发展的原因”,请你参与同学们的小组探究,回答相关问题。

【兴修水利工程】

材料一:

(1)材料一中的图一和图二都与战国时期秦国在岷江流域修建的大型水利工程有关,它使成都平原成为“天府之国这一水利工程修筑于什么时期?是谁主持修建的?

【调整统治政策】

材料二:据《史记 商君列传》记载,努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役…变法五年后,秦国富强起来。

(2)材料二反映了哪一次变法的内容?这项有利于农业生产发展的政策是什么?

【引进优良作物】

材料三:……中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植。这些作物的引进,不仅增加了我国农作物的种类,更对我国的农业生产及饮食结构的变化产生了十分重要的影响。

——《历史上的外来作物引进》

(3)材料三中新的农作物是通过哪条商路传入内地的?为开辟这一通道做出了最杰出贡献的人物是谁?

【采用先进技术】

材料四:东晋南朝时,在太湖、鄱阳湖和洞庭湖一带开辟出了大量湖田。人们还把北方农作物的栽培、施肥、牛耕等先进技术与南方水田种植经验相结合,在江南地区普遍实行麦稻兼作,五岭以南则种双季稻。

(4)根据材料四指出,东晋南朝时北方人口南迁,将哪些先进技术带到了南方?

36.(2022·河南开封·七年级期末)我国自古以来就是一个多民族国家。阅读下列材料,回答问题。

材料一张骞第二次出使是在元狩四年,匈奴战败后。这回的目的是乌孙……武帝以为然,因派张骞再度出使,骞至乌孙,未达目的,于元鼎二年归还,但乌孙也派了一行数十人跟他往汉朝报谢。这是西域人第一次来到汉朝的京都,窥见汉朝的伟大。

材料二汉朝以来,就有北方游牧民族不断向中原迁徙,逐渐盘踞华北地区,势力不断壮大……在百余年前先后由北方游牧民族及汉人建立了……强弱不等、大小各异的政权。

材料三楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼。或火耕而水舞……无积聚而多贫。

——《史记 货殖列传》

材料四江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)材料一描绘的是哪一历史事件?此事件最终起到了什么作用?

(2)材料二中“北方游牧民族”是指哪些少数民族?(写出两个即可)

(3)对比材料四和材料三,江南地区发生了什么变化?

(4)通过分析以上材料,归纳民族交融的方式。

37.(2022·河南南阳·七年级期末)材料一 楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹(gēng)鱼,或火耕而水耨(nòu)……无积聚而多贫。”

——司马迁《史记·货殖列传》

材料二 江南之为国盛矣。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn),则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——(南朝)《宋书》

材料三 东汉末年,中原地区连年征战,许多北方人民携家渡江以避难,为当时贫困的江南带来了新鲜血液。

(1)材料一、二反映了江南地区经济状况发生了怎样变化?

(2)结合材料三和所学知识分析,出现这种变化的主要原因有哪些?

(3)江南地区开发对中国经济发展格局产生了怎样的深远影响?对当今社会经济发展有什么启示?

38.(2022·河南南阳·七年级期末)阅读材料,回答问题。

材料一:“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”

——西汉《史记》

材料二:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥……丝棉布帛之饶覆衣下。

——南朝《宋书》

材料三:南朝宋文帝大力劝(勉励、鼓励)课(督促)农桑,一再下令“诸州郡,皆令尽勤地利……各尽其方,不得但奉行公文而已”

——南朝沈约:《宋书·文帝纪》

材料四:唐朝《通典》记载,西晋灭亡后,大量文士避难南方,南方的文学、艺术、儒学一下子兴盛起来。

请回答:

(1)根据材料一和材料二,说说从汉朝到南北朝,江南地区发生了什么变化?

(2)结合材料三和所学知识,说说发生这种变化的原因有哪些?

(3)简要分析这种变化的影响。

(4)江南地区的开发对当前我国经济发展有哪些启示?

39.(2022·河南南阳·七年级期末)以下是小历和小史同学关于东晋南朝时期江南地区开发主要原因的讨论,你赞同哪位同学的观点?请说明理由。

参考答案:

1.C

【详解】根据所学知识可知,南北朝时期,北方长期战乱,大批人口南迁,带来先进的技术和劳动力,促进了南方经济的发展,C项正确;政局动荡,题干没有体现种植经济作物能增加收益,排除A项;题干没有体现南方社会稳定,统治者重视粮食生产,排除B项;题干没有体现自然环境优越,南方适合热带水果生长,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】依据所学知识可知,魏晋南北朝时期,由于江南统治者推行休养生息政策;北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产经验,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展起来。因此①②④项符合题意;③项“国家统一社会秩序安定”说法错误,魏晋南北朝时期是政权并立的时代,排除含有③的ABD项,故本题选C。

3.C

【详解】结合所学知识可知,中原人民在阶级和民族的双重压迫下,纷纷越淮渡江,相率南下,出现了中国历史上第一次大规模的人口迁徙;北方少数民族势力壮大,开始向中原地区推进,推动了民族大融合。历史上的人口迁移,对于我国人口分布状况的形成有着巨大影响,它在客观上大大促进了我国多民族的融合和经济文化的交流。所以答案选择C。

4.C

【详解】根据题干信息“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”可知,当时南方经济发展的有利条件是社会环境安定,C项符合题意,ABD项虽然是南方经济发展的原因,但是与题干材料无关,排除。故选C项。

5.D

【详解】依据题干“东晋南朝时期,江南修建了许多水利工程,开垦出大量农田,水稻采用育秧移栽,实行麦稻兼作。”,可见材料反映了江南地区注重发展农业,故D符合题意。ABC在题干中没有体现,故ABC不符合题意。故选D。

6.D

【详解】依据所学知识可知,“王与马,共天下”是说东晋时期,司马睿从东渡到登基,主要依赖了北方大族王导、王敦兄弟的大力支持。在此期间,王导位高权重,联合南北士族,运筹帷幄,纵横捭阖,政令己出。琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力效,甚至还有过之,当时百姓称之为“王与马,共天下”,D项符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

7.B

【详解】结合题文,依据所学可知,东晋末年,公元420年,东晋大将刘裕自立为帝,国号“宋”,史称“刘宋”,先后经历了宋齐梁陈,都定都于南京,史称南朝,故B项符合题意;ACD项的更替顺序不符合史实,应排除;所以本题应选B。

8.D

【详解】我国古代朝代更替先后顺序的口诀为三皇五帝始,尧舜禹相传,夏商与西周,东周分两段,春秋和战国,一统秦两汉(西汉和东汉),三分魏蜀吴,二晋(西晋和东晋)前后沿,南北朝并立,隋唐五代(五代十国)传,宋(北宋和南宋)元明清后,皇朝至此完。所以更替的先后顺序是③①④②⑤,D项正确,排除ABC项。故选D项。

9.A

【详解】考查点:江南地区的开发。解题思路:根据所学知识可知,北方人口南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,这是江南地区得到开发的主要原因,题干中所述的内容与之相符,A项符合题意;BCD项与题干不符,排除。

10.B

【详解】根据材料,“(西晋)永嘉二年,中原板荡(动荡),衣冠始入闽(福建)者八族。”表明中原动荡,人口南迁福建,“八姓入闽”给福建社会的发展带来了北方先进的生产技术,增加了福建人口,促进了福建社会的发展。体现了当时北方战乱,人口南迁。所以B符合题意,ACD不符合题意,故选择B。

11.D

【详解】根据所学知识可知:魏晋南北朝时期,北方由于战乱,劳动人民为了躲避战乱,大量南迁,不仅为南方增加了大量的劳动力,还带去了先进的生产技术和北方的生活方式,民族间的关系逐渐融合起来,如把小麦的种植方法也带去了南方,因此出现南方老百姓的餐桌上除了常见的稻米饭外,还有面食、粟米饭等北方食品,D项正确;南方人口增多只是其表现,排除A项;题干中未涉及商品经济的发展的信息,排除B项;面食的营养价值高不是其主要原因,排除C项。故选D项。

12.C

【详解】根据所学可知,东汉末年北方战乱不断,许多人为了躲避战祸逃往江南,南方人口增加,北方人口锐减,C项正确;经济重心南移从唐朝中期才开始,排除A项;题干没有提到江南地区的自然条件,排除B项;北方相对安定不符合东汉末年的实际,排除D项。故选C项。

13.B

【详解】根据所学知识可知,魏晋南北朝时期,江南地区得以开发的原因有:北方战乱,南方相对比较安定;北方人大量南迁,带去先进的生产技术和劳动力;南方土地肥沃,自然条件好,比较适合农耕。最主要原因是北方战乱,北方人大量南迁,带去先进的生产技术和劳动。①③④正确,B项正确;南方原本的生产技术和生产工具都比较落后,北方人大量南迁,带去先进的生产技术和劳动力,②错误,排除ACD项。故选B项。

14.C

【详解】根据题干“岭南地区的水稻一年两熟”“开田六千顷,二年之后,仓廪充实”可知,题干介绍了粮食的丰收,突出了农业的生产发展,C正确;题干没有涉及手工业的信息,排除A;铁制农具和牛耕开始出现是春秋末年开始出现,排除B;经济重心南移完成是在南宋时期,排除D。故选C。

15.D

【详解】结合所学知识可知,敕勒川狩猎图是北魏时期的壁画,北魏统一北方,图片没有体现江南地区得到进一步咖啡,D项符合题意;ABC项都出现在南朝时期,420年东晋大将刘裕自立为帝国号“宋”。此后,南方经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,总称为南朝,它们的都城都在建康,ABC项都能体现江南地区的发展,排除ABC项,故选D项。

16.D

【详解】根据所学可知,魏晋南北朝时期,由于北方人的大量南迁等因素,江南地区得到开发。经过南北方人民的共同劳动,修建水利工程,荒地变良田;江南以种植水稻为主,种植双季稻;稻田里开始使用绿肥;牛耕和粪肥得到推广;小麦的种植推广到江南,稻麦间种。故 ①②③④符合题意,D正确,ABC错误。故选D。

17.B

【详解】根据所学知识可知,中国王朝更迭顺序口诀为:三皇五帝始,尧舜禹相传;夏商与西周,东周分两段;春秋和战国,一统秦两汉;三分魏蜀吴,二晋前后沿;南北朝并立,隋唐五代传;宋元明清后,皇朝至此完。由此可知,汉帝国灭亡后到隋朝建立统一之前,历经的“长期动乱时代”指的是三国两晋南北朝时期,B符合题意,ACD不符合题意,故选择B。

18.A

【详解】详解

结合所学知识可知:材料反映的朝代是三国魏晋南北朝,分为三国时期(魏、蜀与吴并立)、西晋时期、北方的十六国、北魏、东魏与北齐、西魏与北周,南方的东晋时期、宋、齐、梁、陈。因此,图中①②③代表的朝代分别是蜀、宋、梁。A项正确;五代是指唐朝灭亡后依次定都于中原地区的五个政权,即后梁、后唐、后晋、后汉和后周;南魏是南北朝时期由北魏献文帝拓跋弘之孙北海王元颢于529年叛魏所建立的政权;前秦是氐族建立五胡十六国时期的政权之一;历史没有“南晋”的说法,排除BCD项。故选A项。

19.C

【详解】根据所学知识可知,公元前1600年,商汤带领着商部落灭掉夏朝建立商朝,公元前230年,秦国发动强大的攻势,开始了六国、统一全国的战争。秦国的军队势如破竹,先后攻灭韩、赵、魏、楚燕、齐六国,公元前221年,秦国完成统一大业,建立秦朝,定都成阳,秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家;公元317年,西晋王室后裔在南方建立起来一个小朝廷,史称东晋,C项正确;由此可知,ABD不符合题意,排除。故选C项。

20.C

【详解】依据所学可知,“宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵”指的是东晋结束后,420——589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝。这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”,所以其中“都金陵”是指建康,C项符合题意;而ABD三项均不符合题意,排除。故选C。

21.B

【详解】本题考查隋朝统一的相关知识。结合所学知识,可知589年,隋文帝灭掉南朝最后一个朝代——陈,统一全国,结束了自西晋末年以来长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势,随后就是隋唐时期,即“繁荣与开放的时代”,故B项正确;春秋战国虽然是乱世,但是秦朝并不开放,故A错误;五代十国之后建立宋朝,但不是统一的中央集权国家,故C错误;辽宋夏金为少数民族政权,在隋朝之后,故D错误。

22.D

【详解】依据所学可知,吴、东晋、宋、齐、梁、陈都定都今南京,故南京有“六朝古都”的美誉,故D符合题意;西安、洛阳、北京与题干无关,排除。故选D。

23.A

【详解】根据所学知识,420-589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,这些王朝都在建康定都,历史上统称“南朝”,故南朝时,北方的商人要去江南地区最繁华的城市采购丝绸和瓷器,他们最应该去的城市是建康,A项正确;南朝时期,广州发展水平不高,排除B项;扬州隋唐时期的著名城市,排除C项;郑州不属于“江南地区”,排除D项。故选A项。

24.D

【详解】结合所学知识可知,南朝时,政权更迭频繁,大将篡权,地方将领势力强大,D项正确;宋、齐、梁、陈四朝的都城都在建康,排除A项;四个朝代中宋的疆域最大,排除B项;南朝到梁时,在南北实力对比中,南朝处于明显劣势,排除C项。故选D项。

25.D

【详解】依据所学可知,在中国历史上,东汉后出现了魏、蜀、吴三国鼎立的局面。后来西晋实现了短暂统一,西晋灭亡后,黄河流域进入了十六国时期,南方则处于东晋的统治下,此后,南北方进入了南北朝并列的时代。在魏晋南北朝时期,由于边疆少数民族的内迁和北方人的南迁,中国历史出现了民族融合的大趋势,因而三国两晋南北朝时期的特征为政权分立与民族融合,因此不正确的是D,D项符合题意;综上所述ABC三项均正确,但不符合题意,排除。故选D。

26.(1)A魏;B西晋;C前秦;D宋、齐、梁、陈。

(2)淝水之战;使得东晋王朝的统治得到了稳定,有效地遏制了北方少数民族南下侵扰,有利于江南地区社会经济的恢复和发展。

(3)南朝的政治特点是动荡,朝代更迭比较频繁,但南朝的社会经济有所发展,特别是宋的社会经济发展较快。

【分析】(1)

根据“三国两晋南北朝时期政权更替示意”,结合所学知识可知,220年,曹丕在洛阳称帝,国号“魏”,史称曹魏,三国历史正式开始。次年刘备在成都延续汉朝,史称蜀汉。229年孙权在建业称帝,国号“吴”,史称东吴,至此三国正式成立。266年 司马炎建立晋朝,定都洛阳,史称西晋。280年,西晋灭掉吴国,结束了分裂的局面,统一全国。 420年刘裕自立为帝,国号宋,结束东晋的统治。宋、齐、梁、陈先后建立,史称南朝,与北朝并存。因此A是指魏、B是指西晋、C是指前秦、D是指宋、齐、梁、陈。

(2)

结合所学知识可知,三国之后,西晋曾短暂的统一全国,包括黄河流域;氐族建立的前秦与东晋并立对峙时,前秦统一黄河流域,383年前秦苻坚率领大军进攻东晋。晋军采用正确的战略战术,大败前秦军。淝水之战是中国古代又一次以少胜多的著名战役。淝水之战后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。因此E处是淝水之战;淝水之战,使得东晋王朝的统治得到了稳定,有效地遏制了北方少数民族南下侵扰,有利于江南地区社会经济的恢复和发展。

(3)

结合所学知识可知,南朝的政治特点是动荡,朝代更迭比较频繁,但南朝的社会经济有所发展,特别是宋的社会经济发展较快。

27.(1)刘备、孙权、诸葛亮、周瑜、张飞、关羽、曹操等(答案不唯一,不可答历史上不存在的人物,共2分)魏、蜀、吴;赤壁之战。

(2)金钱至上的社会风气。这种风气使道德沦丧,不利于社会的健康发展。

(3)原因:南方社会相对稳定;南迁人民给南方带来充足劳动力;南迁人民带来先进生产工具;南迁人民带来先进生产经验。

【详解】(1)三国时期的“英雄豪杰”结合所学内容进行作答即可,如刘备、孙权、诸葛亮、周瑜、张飞、关羽、曹操等。“三国”指的是魏、蜀、吴;根据“三国周郎赤壁”并结合所学内容可知与赤壁之战有关。

(2)根据“钱被奉为神物”得出是金钱至上的社会风气。根据“无德而尊,无势而热,排金门而入紫闼。危可使安,死可使活,贵可使贱,生可使杀……凡今之人,惟钱而已”并结合所学可知,这种金钱至上的风气使道德沦丧,不利于社会的健康发展。

(3)原因根据“南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展”可知主要是南方社会相对稳定;南迁人民给南方带来充足劳动力;南迁人民带来先进生产工具;南迁人民带来先进生产经验。

28.(1)顺应了历史发展潮流;秦孝公的支持;商鞅的决心以及过人的谋略、勇气等;人民的支持。

(2)牛耕;由奴隶社会过渡到封建社会。

(3)江南地区的开发;原因:北民南迁带去劳动力和先进的生产技术;江南地区自然条件优越;江南地区社会比较安定。

(4)符合历史趋势的改革;先进的技术;安定的社会环境等。

【详解】(1)根据材料一结合所学知识可知,材料反映的是商鞅变法,“国家承认土地私有,允许自由买卖”可归纳出顺应了历史发展潮流;根据“奖励耕战,生产粮食、布帛多的人,可免除徭役”可归纳出变法内容人民的支持;结合所学知识可归纳出秦孝公的支持;商鞅的决心以及过人的谋略、勇气等。

(2)据材料“春耕夏耘,秋获冬藏,春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻”并结合所学知识可知,材料二反映了汉代农民的艰辛生活,那时“春耕”农业耕作方式是牛耕;这种耕作方式在春秋战国时期引发了由奴隶社会过渡到封建社会。春秋战国时期,伴随着铁器的使用和牛耕的推广等社会生产力的发展,井田制被破坏,奴隶制度逐步瓦解,出现了封建制的生产方式,战国时期,各国经过变法封建制度逐步确立起来,地主阶级统治代替了奴隶主贵族统治,地主阶级和农民阶级的矛盾成为社会主要矛盾,我国封建社会形成了。

(3)据材料“江南地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥”并结合所学知识可知,材料三反映了南朝江南地区的开发;江南地区社会比较安定出现的原因是北民南迁带去劳动力和先进的生产技术;江南地区自然条件优越。

(4)综合上述材料并结合所学知识可知,促进经济发展的因素是符合历史趋势的改革;先进的技术;安定的社会环境等。

29.(1)变化:由汉代的地广人稀,经济落后发展到南朝的农业经济繁荣。

(2)原因:两晋之际,北方人南迁带去了劳动力和先进的生产技术;江南地区优越的自然条件;江南地区战乱较少,社会安定。

(3)为我国古代经济重心的南移奠定了基础。

【详解】(1)结合所学知识可知,根据材料一“江南地区地域辽阔,人口稀少,耕作技术落后”和“虽然江南地区没有受冻挨饿之人,但也没有千金富贵之家”以及材料二“江南是全国最富庶的地方……民户越来越多,土地辽阔而物产丰富,百姓勤劳,努力耕种。如果一年大丰收,就可以解决好几个郡的粮食供应”的信息可知,江南地区经济从西汉到南朝时期由汉代的地广人稀,经济落后发展到南朝的农业经济繁荣。

(2)依据材料三的图片内容,结合所学知识可知,两晋之际,北方人南迁带去了劳动力和先进的生产技术;江南地区优越的自然条件;江南地区战乱较少,社会安定,促进了江南地区经济的发展。

(3)结合所学知识可知,南朝时期江南人口增长,增加了劳动力,特别是北方农民南迁,带来了较进步的生产工具和技术,促进了江南经济的发展,为我国古代经济重心的南移奠定了基础。

【点睛】解题的关键是抓住材料的文字信息和图片信息,需要学生具有系统分析文字和图片信息的能力,结合课本关于江南地区经济的发展的基础知识来解答问题,江南经济的发展是历史发展的必然结果,北方战乱,人民南迁,统治者积极主动的促进等等都有利于江南经济的发展。

30.(1)从贫穷地区变为富裕地区。

(2)原因:大量的北方人迁到江南,给江南地区输送了大量的劳动力,带来了中原先进的生产工具和生产技术,南方自然条件优越,江南地区的战乱比较少,社会比较安定等。

(3)使南方经济迅速发展。

(4)国家和社会的稳定是经济发展的前提条件,要充分利用劳动力资源,培养人才等。

【分析】(1)

依据材料一“无积聚而多贫”可得出江南地区在汉代贫穷;依据材料二“丝绵布帛之饶,覆衣天下”可得出宋代江南地区是富裕。因此,材料一和材料二反映出江南地区发生了的变化是从贫穷地区变为富裕地区。

(2)

材料二说明的是江南地区经济得到开发。结合所学可知,发生这种变化的原因是大量的北方人迁到江南,给江南地区输送了大量的劳动力,带来了中原先进的生产工具和生产技术,南方自然条件优越,江南地区的战乱比较少以及社会比较安定等。

(3)

依据材料一和材料二江南经济的发展变化可知,这种变化对南方经济产生的影响是使南方经济迅速发展。

(4)

依据材料中经济发展的变化和所学可知,南地区的开发对当前我国经济发展的启示有国家和社会的稳定是经济发展的前提条件,要充分利用劳动力资源以及培养人才等。

31.(1)铁制农具和牛耕的使用

(2)张骞 丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了中国同其他国家和地区的贸易和文化交流。(言之有理即可)

(3)休养生息

(4)江南地区经济得到发展

北方人的南迁给江南地区输送了大量的劳动力、生产工具和生产技术;自然条件优越;社会比较安定等。(说出一条即可得分)

(5)生产工具的革新;制定适当的政策;经济交流;先进的生产技术;安定的局面等(言之有理即可)

【详解】(1)结合所学内容和图示内容可知,春秋战国时期我国农业生产力水平提高的重要标志是铁制农具和牛耕的使用。

(2)结合所学内容可知,开辟丝绸之路的关键人物是张骞。丝绸之路的作用在于这条路是古代东西方往来的大动脉,促进了中国同其他国家和地区的贸易和文化交流。

(3)根据“西汉建立之初,到处是残破荒凉的景象。人民流离失所,人口锐减,大片的土地荒芜”可知为了恢复社会经济,西汉的统治者采取的措施是休养生息。

(4)根据“地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫”、“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下”得出变化是江南地区经济得到发展。原因结合所学内容可知,首先是北方人的南迁给江南地区输送了大量的劳动力、生产工具和生产技术;其次是自然条件优越、社会比较安定等。

(5)本题为开放性试题,没有固定答案。综合材料内容并结合所学进行作答,言之有理即可。如生产工具的革新;制定适当的政策;经济交流;先进的生产技术;安定的局面等

32.(1)影响:为全国统一准备了条件;促进了局部地区经济的恢复和发展。

(2)发展状况:江南地区尚未开发,地广人稀,生产水平落后,商业不发达。

(3)状况:江南得以开发,物产丰富,粮食产量高,手工业发达。主要因素:自然条件优越,社会环境相对安定,北方人口南迁充实了劳动力,带去了先进的生产工具和生产技术等。

(4)启示:经济发展需要安定的社会环境;推动经济发展要引进先进科学技术。(能结合材料进行说明,言之有理即可)

【详解】(1)根据材料“这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,为后来的全国统一准备了条件、各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展”可知,三国鼎立局面的形成为全国统一准备了条件;促进了局部地区经济的恢复和发展。

(2)根据材料“地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫”并结合所学知识可知,《史记》描述的江南地区尚未开发,地广人稀,生产水平落后,商业不发达。

(3)根据材料“江南之为国盛地广野丰(物产丰富),民勤本业、鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下”并结合所学知识可知,江南地区的经济开发状况是江南得以开发,物产丰富,粮食产量高,手工业发达。江南地区经济得以发展的主要因素是自然条件优越,社会环境相对安定,北方人口南迁充实了劳动力,带去了先进的生产工具和生产技术等。

(4)综合上述材料可知,政局稳定、统治者重视、科学技术等都能促进经济发展,能从这些角度作答即可。例如:经济发展需要安定的社会环境;推动经济发展要引进先进科学技术。

33.(1)牛耕,百家争鸣。

(2)奖励耕织;提高了秦国的战斗力,使秦国成为诸侯国中最强大的国家,为统一全国奠定了基础。

(3)文景之治。重视农业,减轻赋税。

(4)八王之乱,北人南迁;促进了南方经济的发展。

(5)先进的生产工具,改革,国家政策。

【解析】(1)

根据所学和材料一“冉耕字伯牛”可知,这体现了牛耕技术,导致了百家争鸣。

(2)

根据所学和材料二“ 缪力(尽力)本(农桑)业,耕织致粟帛多者复其身(免除徭役)”可知,这体现的措施是奖励耕织;改革提高了秦国的战斗力,使秦国成为诸侯国中最强大的国家,为统一全国奠定了基础。

(3)

根据所学和材料四“农业是立国之本,时常提醒百官劝课农桑。他曾两次把田租税率十五税一减为三十税一”可知,由此出现了文景之治;这是因为统治者重视农业,减轻赋税。

(4)

根据所学和材料五“ 时海内大乱…中国士民(北方人口)避乱者多南(迁)渡江”可知,北方 八王之乱,北人南迁;促进了南方经济的发展。

(5)

根据所学和材料可知,影响中国古代经济发展的主要因素有先进的生产工具,改革,国家政策。

34.(1)促进了四川地区农业生产的发展,使四川地区成为“天府之国”。

(2)由落后、荒凉变得富庶。

(3)北方人民的南迁带去了大量的劳动力和先进的生产技术,南方社会安定战乱少,自然环境又适宜发展农业,南方与北迁来的人民共同辛勤劳动。答三条即可

(4)引进和革新生产工具和技术的,安定的社会环境,人民的辛勤劳动。答一条即可

【解析】(1)

根据所学和材料一图片可知,它就是都江堰,它促进了四川地区农业生产的发展,使四川地区成为“天府之国”。

(2)

根据所学和材料二三“微薄的稻米和捕到的鱼是主食,人们不得不采集果实和贝类充饥、江南地广野丰”可知,这体现出,江南由落后、荒凉变得富庶。

(3)

根据所学和材料四“北方人民为躲避战乱陆续南下到巴蜀和长江中下游一带的就有70万人,形成北方民众纷纷南下的浪潮”可知,这体现的原因是,北方人民的南迁带去了大量的劳动力和先进的生产技术;根据所学可知,其它原因还有,南方社会安定战乱少,自然环境又适宜发展农业,南方与北迁来的人民共同辛勤劳动。

(4)

根据所学和材料可知,启发有,引进和革新生产工具和技术的,安定的社会环境,人民的辛勤劳动。

35.(1)战国时期;李冰。

(2)商鞅变法;鼓励耕织,生产粮食和布帛多的人可免除徭役。

(3)丝绸之路;张骞。

(4)北方农作物的栽培、施肥、牛耕等先进技术

【分析】(1)

根据材料一中的图一和图二都与战国时期秦国在岷江流域修建的大型水利工程有关,它使成都平原成为“天府之国,结合所学知识可知,战国后期,公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了著名水利工程都江堰,发挥防洪、灌溉、水运等作用,建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。因此这一水利工程修筑于战国时期,是李冰主持修建的。

(2)

根据材料二“…变法五年后,秦国富强起来”,结合所学知识可知,战国时期,公元前356年以求富国强兵,在兼并战争中获胜,秦孝公任用商鞅进行变法,经济上,废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役等;经过商鞅变法,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯,为以后秦国统一全国奠定了基础。因此材料反映了商鞅变法的内容,这项有利于农业生产发展的政策是鼓励耕织,生产粮食和布帛多的人可免除徭役。

(3)

根据材料三“……中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的”,结合所学知识可知,西汉时期,为了联合大月氏共同抗击匈奴,汉武帝派张骞出使西域,开辟了以首都长安为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,最远至欧洲(大秦),连接地中海各国的陆上通道,史称丝绸之路;丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了东西方经济文化的交流。因此新的农作物是通过丝绸之路传入内地的,为开辟这一通道做出了最杰出贡献的人物是张骞。

(4)

根据材料四“人们还把北方农作物的栽培、施肥、牛耕等先进技术与南方水田种植经验相结合,在江南地区普遍实行麦稻兼作,五岭以南则种双季稻”,可知东晋南朝时北方人口南迁,将北方农作物的栽培、施肥、牛耕等先进技术带到了南方。

36.(1)张骞通西域;促进了汉朝与西域之间的相互了解与往来,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(2)匈奴、鲜卑、羯、氐、羌。

(3)由西汉时期的贫穷落后到南朝时的经济繁荣。

(4)友好往来、民族迁徙等。

【详解】(1)根据“张骞第二次出使是在元狩四年”得出是张骞通西域;根据“乌孙也派了一行数十人跟他往汉朝报谢。这是西域人第一次来到汉朝的京都,窥见汉朝的伟大”得出促进了汉朝与西域之间的相互了解与往来,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(2)根据“在百余年前先后由北方游牧民族及汉人建立了……强弱不等、大小各异的政权”并结合所学内容可知,这些游牧民族包括匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等。

(3)根据“饭稻羹鱼。或火耕而水舞……无积聚而多贫”、“地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下”得出由西汉时期的贫穷落后到南朝时的经济繁荣。

(4)综合材料内容和所学可知,中国古代民族交融的方式包括友好往来、民族迁徙等。

37.(1)江南地区由地广人稀贫穷落后变为地广野丰,生活富裕。

(2)北方战乱人口南迁带去了大量的劳动力,先进的生产工具和技术;南方社会安定,自然条件优越,人民群众努力。

(3)江南地区开发为经济重心南移奠定了基础;启示:发展经济要重视科技人才,保持安定的社会环境等。

【分析】(1)

根据材料一“ 楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹(gēng)鱼,或火耕而水耨(nòu)……无积聚而多贫”,材料二“……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn),则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”可知,材料反映江南地区由地广人稀贫穷落后变为地广野丰,生活富裕。

(2)

根据材料三“东汉末年,中原地区连年征战,许多北方人民携家渡江以避难,为当时贫困的江南带来了新鲜血液。”可归纳出北方战乱人口南迁带去了大量的劳动力,先进的生产工具和技术;结合所学知识可归纳出南方社会安定,自然条件优越,人民群众努力。

(3)

结合所学知识可知,江南地区开发为经济重心南移奠定了基础。启示是开放题,言之有理即可,如:发展经济要重视科技人才,保持安定的社会环境等。

38.(1)人口增加,生产力发展粮食产量提高,经济水平提高。

(2)自然条件优越,有利于农业发展;社会秩序安定,统治者施行仁政;北人南迁带来劳动力和先进生产技术;劳动人民的辛勤劳作等。

(3)江南地区的开发为经济重心的南移奠定了基础;南北经济逐趋平衡,为隋唐时期国家的重新统一准备了条件。

(4)和平、安定是经济发展的前提和保证;生产技术的进步是推动力,人民共同劳动是主观条件等。(言之有理即可给分)

【分析】(1)

根据所学和材料一、二“无冻饿之人,亦无千金之家、丝棉布帛之饶覆衣下”可知,这体现出来的发展是,人口增加,生产力发展粮食产量提高,经济水平提高。

(2)

根据所学和材料三“南朝宋文帝大力劝(勉励、鼓励)课(督促)农桑”可知,这体现的原因是,统治者施行仁政;其它原因还有,自然条件优越,社会秩序安定,北人南迁带来劳动力和先进生产技术;劳动人民的辛勤劳作等。

(3)

根据所学可知,江南地区的开发为经济重心的南移奠定了基础;南北经济逐趋平衡,为隋唐时期国家的重新统一准备了条件。

(4)

此问相对开放,回答符合下列要点即可,如,和平、安定是经济发展的前提和保证;生产技术的进步是推动力,人民共同劳动是主观条件等。

39.赞同小史的观点。理由:北方人口大量南迁,为江南地区带来了大量的劳动力民族、和中原先进的生产工具、生产技术,这是主要原因,而江南优越的自然条件这是为其发展提供了有力保障。

【详解】根据所学知识,东晋南朝时江南经济发展的主要原因是北方人口南迁,不但为南方增加了大量劳动力,而且带来了中原地区先进的生产工具和经验。江南经济发展的原因还有江南社会安定,较少战乱,自然条件优越,土地肥沃,光照充足,统治者重视基尼发展等。故我赞同小史的观点。

1.(2022·河南周口·七年级期末)学者赵庆伟认为,六朝(也称南北朝)时期珠江三角洲主要的经济作物有荔枝、香蕉、橘、甘蔗等,有些品种在秦汉时期已被岭南人民开发出来,但真正得到推广和普及却是在六朝时期。这是因为南北朝时期( )

A.政局动荡,种植经济作物能增加收益 B.南方社会稳定,统治者重视粮食生产

C.北民南迁,带来先进的技术和劳动力 D.自然环境优越,南方适合热带水果生长

2.(2022·河南信阳·七年级期末)某中学春秋史社的同学们正在进行“魏晋南北朝时期江南地区开发原因”的研究性学习活动。下列各项能入选该主题的是

①江南地区自然条件优越

②北民的大量南迁增加了劳动力

③国家统一社会秩序安定

④江南统治者推行休养生息政策

A.①③④

B.①②③

C.①②④

D.②③④

3.(2022·河南·郑州市第三中学七年级期末)从下面的“人口迁徙示意图”中,可以看出,三国两晋南北朝时期,南方经济得到发展的主要原因是

A.南方自然条件优越

B.南方统治者重视经济发展

C.中原人民大量迁往江南

D.北方民族大量迁往中原

4.(2022·河南信阳·七年级期末)《晋书 食货志》这样记载了东晋后期南方的情形:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”据此可知,当时南方经济发展的有利条件是( )

A.君主励精图治 B.人口大量南迁 C.社会环境安定 D.自然条件优越

5.(2022·河南开封·七年级期末)“随着江南的开发,南方经济逐渐赶上北方。东晋南朝时期,江南修建了许多水利工程,开垦出大量农田,水稻采用育秧移栽,实行麦稻兼作。”材料反映了江南地区注重发展

A.手工业 B.商业 C.海外贸易 D.农业

6.(2022·河南鹤壁·七年级期末)“王与马,共天下”指的是中国历史上的哪一个朝代的政治特征( )

A.西汉 B.东汉

C.西晋 D.东晋

7.(2022·河南周口·七年级期末)“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”南朝四个朝代的更替顺序是

A.梁、宋、齐、陈 B.宋、齐、梁、陈

C.齐、宋、梁、陈 D.陈、宋、齐、梁

8.(2022·河南·二七区十四中七年级期末)下列历史朝代更替的先后顺序是

①东汉 ②西晋 ③西汉 ④三国 ⑤南北朝

A.①②③④⑤ B.①②④③⑤ C.②①④③⑤ D.③①④②⑤

9.(2022·河南商丘·七年级期末)“西晋末年以来,大批北方人民为躲避战祸南下,给江南地区输送了大量的劳动力。”材料反映的是江南地区开发的

A.重要原因 B.主要表现 C.基本特点 D.积极影响

10.(2022·河南商丘·七年级期末)《九国志》记载:“(西晋)永嘉二年,中原板荡(动荡),衣冠始入闽(福建)者八族。”这反映的当时史实是

A.政治清明、社会稳定

B.北方战乱、人口南迁

C.江南开发、重心南移

D.闭关锁国、经济衰落

11.(2022·河南南阳·七年级期末)中国老百姓的主食呈现出“北麦南稻”的格局,但在魏晋南北朝时期,南方的餐桌上除了常见的稻米饭外,还有面食、粟米等北方食品,出现这种现象的主要原因是( )

A.南方人口增多 B.南方商品经济的发展

C.面食的营养价值更高 D.人口南迁和民族融合的影响

12.(2022·河南南阳·七年级期末)东汉末年,关中地区人口从240万减少到50万,扬州从320万增加到433万,荆州(今湖北境内)从359万增加到620万。导致这一时期南北人口变化的主要因素是

A.经济重心南移 B.江南地区自然条件优越

C.北方战乱频繁 D.北方相对安定

13.(2022·河南·二七区十四中七年级期末)自东吴起经东晋到南朝,南方各区域经济有不同程度的发展,下列属于促成这一时期江南经济迅速发展原因的有

①北民南迁带去了大量劳动力 ②南方生产工具一直很先进③当时南方社会比较安定④南方自然条件优越,比较适合农耕

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

14.(2022·河南南阳·七年级期末)《水经注》记载,岭南地区的水稻一年两熟,“恒为丰国”。《梁书》记载:“江湖诸州并得休息。开田六千顷,二年之后,仓廪充实。”这表明东晋南朝时期

A.手工业技术成熟 B.铁制农具和牛耕开始出现

C.农业生产的发展 D.经济重心南移已最终完成

15.(2022·河南·二七区十四中七年级期末)东晋南北朝时期,江南地区得到进一步开发。 以下文物不能反映这一史实的是

A.南朝牛车画像砖 B.南朝青瓷莲花尊

C.南朝青瓷刻花单柄壶 D.敕勒川狩猎图

16.(2022·河南信阳·七年级期末)江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。江南地区得到开发的具体表现包括

①修建水利工程,荒地变良田 ②种植双季稻 ③粪肥得到推广 ④麦稻兼作

A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④

17.(2022·河南开封·七年级期末)“汉帝国崩解后,中国陷入一段黯淡无望的长期动乱时代。豪强兼并所引起的社会不安仍未解决;甚至在一连串政治斗争激化下,导致战事连绵不断,胡人入侵,使社会秩序彻底瓦解。”这段“长期动乱时代”是

A.春秋战国时期

B.三国两晋南北朝时期

C.五代十国时期

D.辽宋夏金元时期

18.(2022·河南驻马店·七年级期末)掌握历史发展的基本线索是学习历史的基本要求。下图是中国古代朝代(时期)更迭示意图的一部分,图中①②③代表的朝代是

A.蜀、宋、梁 B.蜀、五代、南魏

C.前秦、蜀、梁 D.蜀、南晋、梁

19.(2022·河南南阳·七年级期末)下表反映了我国古代部分朝代的更替情况,其中□中的朝代依次应是( )

A.商、秦、隋 B.秦、商、唐 C.商、秦、东晋 D.秦、商、东晋

20.(2022·河南周口·七年级期末)《三字经》中诵到“宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵。北元魏,分东西,宇文周,与高齐。”其中“都金陵”是指

A.洛阳 B.成都 C.建康 D.西安

21.(2022·河南周口·七年级期末)伴随着陈朝在风雨飘摇中走向凋零,中国在结束了200多年的分裂局面后,又一次走向统一,同时也迎来了一个繁荣与开放的时代。材料中的“分裂局面”是指( )

A.春秋战国 B.东晋十六国南北朝

C.五代十国 D.辽宋夏金

22.(2022·河南·郑州市金水区新奇初级中学七年级期末)历史上把吴、东晋、宋、齐、梁、陈合称六朝,有一个城市相继被六朝定为都城,有“六朝古都”的美誉,它就是今天的

A.西安 B.洛阳 C.北京 D.南京

23.(2022·河南郑州·七年级期末)南朝时,如果北方的商人要去江南地区最繁华的城市采购丝绸和瓷器,他们最应该去的城市

A.建康 B.广州 C.扬州 D.郑州

24.(2022·河南周口·七年级期末)南朝包括“宋、齐、梁、陈”四个朝代,下列有关南朝统治的说法正确的是( )

A.宋、齐、梁、陈四朝的都城都在洛阳

B.四个朝代中梁的疆域最大,武帝在位时江南民殷国富

C.南朝到齐后期,在南北实力对比中,南朝处于明显劣势

D.南朝时,政权更迭频繁,地方将领势力强大

25.(2022·河南·郑州市第三中学七年级期末)归纳历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法之一。下列对中国古代历史发展的基本阶段及其特征的归纳描述,不正确的是( )

A.史前时期——中国境内早期人类与文明的起源

B.夏商周时期——国家的产生和社会变革

C.秦汉时期——统一多民族国家的建立和巩固

D.三国两晋南北朝时期——民族关系的发展与经济重心南移

26.(2022·河南·朱口一中七年级期末)阅读下列示意图,回答问题。

(1)联系所学知识,请写出图中A、B、C、D所代表的政权名称。

(2)E处是哪次战役?该战役对东晋产生了什么影响?

(3)结合所学知识分析,南朝的发展特点是什么?

27.(2022·河南驻马店·七年级期末)“东汉末年起三国”,“魏晋尽风流”,阅读材料,回答问题。

材料一:滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。……古今多少事,都付笑谈中。

——《三国演义》开篇词

大江东去浪淘尽,千古风流人物,故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

——苏轼《念奴娇·赤壁怀古》

材料二: 西晋人鲁褒作《钱神论》讥讽道:钱被奉为神物,“无德而尊,无势而热,排金门而入紫闼。危可使安,死可使活,贵可使贱,生可使杀……凡今之人,惟钱而已!”还说钱“为世神宝。亲之如兄,字曰‘孔方’”。

材料三:从西晋末年“永嘉之乱”起,北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙到江南,黄河中下游地区一片萧条,南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展。

——摘《中国古代经济重心南移的完成》

(1)材料一中的“浪花淘尽英雄”是说在那个历史年代,曾有过很多的英雄豪杰。请你举出两位当时的“英雄豪杰”。材料一中“三国”指哪三国? 材料一与我国古代历史上哪一个著名战役有关?

(2)根据材料三,说明了当时什么样的社会风气?你如何看待这种风气?

(3)根据材料三,归纳西晋末年以来江南经济发展的主要原因?

28.(2022·河南漯河·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一公元前356年,法令规定:“国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕战,生产粮食、布帛多的人,可免除徭役……”

材料二春耕夏耘,秋获冬藏,春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。

——晁错(西汉)《论贵粟疏》

材料三江南地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。

——《宋书》

(1)根据材料一,指出改革成功的主要原因是什么?

(2)材料二反映了汉代农民的艰辛生活,那时的“春耕”是应用何种农业耕作方式?这种耕作方式在春秋战国时期引发了怎样的社会变革?

(3)材料三反映了南朝江南经济什么现象?结合所学知识,指出这种现象出现的原因。

(4)综合上述材料分析,促进经济发展的因素是什么?

29.(2022·河南·濮阳市油田第八中学七年级期末)江南,一个美如画卷的天堂,一个经济发达的鱼米之乡,但在中国古代,江南经济却与黄河流域相差甚远,东晋南朝以来经过了历次开发,江南逐渐赶上并超过北方。阅读材料,回答问题:

材料一 司马迁《史记》记载西汉时期南方经济时说道:江南地区地域辽阔,人口稀少,耕作技术落后,老百姓多数以打渔狩猎和采集为谋生手段……勉强温饱……大都贫困无积蓄……虽然江南地区没有受冻挨饿之人,但也没有千金富贵之家。

材料二 南朝《宋书》记载:江南是全国最富庶的地方……民户越来越多,土地辽阔而物产丰富,百姓勤劳,努力耕种。如果一年大丰收,就可以解决好几个郡的粮食供应。

材料三 魏晋南北朝时期人口迁移示意图

(1)分析比较材料一和材料二,说明这个江南地区经济从西汉到南朝发生了怎样的变化?

(2)依据材料三结合所学知识,分析江南经济发生变化的原因?

(3)南朝时期江南经济的发展对我国古代经济产生了怎样深远的影响?

30.(2022·河南驻马店·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一:楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。

——《史记 货殖列传》

材料二:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥,…丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)材料一和材料二反映出江南地区发生了怎样的变化?

(2)结合所学知识,分析发生这种变化的原因。

(3)这种变化对南方经济产生了怎样的影响?

(4)根据材料并结合所学知识,谈谈江南地区的开发对当前我国经济发展有哪些启示。

31.(2022·河南洛阳·七年级期末)经济活动是人类历史发展的一条主线,阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传;西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。

——北师大版《中国历史》七年级上册

材料三 西汉建立之初,到处是残破荒凉的景象。人民流离失所,人口锐减,大片的土地荒芜。如何恢复和发展社会生产,巩固新的王朝,成为汉初统治者面临的首要问题。

材料四 楚越(江南)之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。

——《史记·贷殖列传》

材料五 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)依据材料一说明,春秋战国时期我国农业生产力水平提高的重要标志是什么?

(2)写出材料二中开辟这条“道路”的关键人物及这条“道路”的作用。

(3)为了解决材料三中的“首要问题”,汉高祖采取了什么政策?

(4)材料五跟材料四相比江南地区发生了什么变化?导致这种变化的原因是什么?

(5)综合上述材料,归纳促进古代经济发展的因素有哪些?

32.(2022·河南周口·七年级期末)阅读材料,回答下列问题。

材料一 三国鼎立时期,无论魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展。

材料二 楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。

——《史记,货殖列传》

材料三 江南之为国盛矣……地广野丰(物产丰富),民勤本业,一岁或稔(丰放)则数郡忘饥。……鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

请回答

(1)依据材料一,概括指出三国鼎立局面形成所产生的重大影响。

(2)根据材料二和所学知识,《史记》描述的江南地区的经济发展状况如何?

(3)根据材料三和所学知识,简述江南地区的经济开发的状况。江南地区经济得以发展的主要因素是什么?

(4)结合江南经济得到开发的原因,谈谈对我们今天经济的发展有何启示。

33.(2022·河南南阳·七年级期末)经济活动是人类历史发展的一条主线。阅读下列材料,回答问题。

材料一 冉耕字伯牛。司马耕字子牛。

——司马迁《史记·仲尼弟子列传》

材料二 缪力(尽力)本(农桑)业,耕织致粟帛多者复其身(免除徭役)。

——《史记·商君列传》

材料三 商君治秦,法令至行,公平无私……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——《战国策·秦策》

材料四 汉文帝认为农业是立国之本,时常提醒百官劝课农桑。他曾两次把田租税率“十五税一”减为“三十税一”,这样,农业得到较大发展,粮价大幅降低。

——《中国古代史》

材料五 时海内大乱…中国士民(北方人口)避乱者多南(迁)渡江。

——司马光《资治通鉴》

(1)材料一中的人名蕴含了丰富的时代信息。据此你可以推出,春秋战国时期农业生产领域出现了什么新现象?这一现象引发了急剧的社会变革,由此导致了当时思想领域怎样的局面?

(2)据材料二回答,为顺应生产力发展,“商君”采取了哪一经济措施?根据材料三结合所学知识分析“商君治秦”起到了怎样的历史作用?

(3)材料四反映了西汉的哪一盛世局面?根据材料四概括出现这一盛世局面的原因。

(4)材料五反映了西晋末年怎样的历史现象?该现象对以后我国南方的经济产生了怎样的影响?

(5)综合上述材料,你认为影响中国古代经济发展的主要因素有哪些?

34.(2022·河南驻马店·七年级期末)阅读材料,回答下列问题。

材料一:(见下图)

材料二:“江南地域辽阔而人烟稀少;微薄的稻米和捕到的鱼是主食,人们不得不采集果实和贝类充饥;经常放火烧山,刀耕水田;没有商人贩卖货物,也没有非常富裕的人家。”

——西汉《史记》

材料三:“江南地广野丰,民勤本业,一岁或(指的是庄稼丰收),则数郡忘饥。丝绵布帛之饶,覆衣天下。”

——南朝《宋书》

材料四 从西晋永嘉(西晋怀帝年号,307—313年)年间到刘宋末,北方人民为躲避战乱陆续南下到巴蜀和长江中下游一带的就有70万人,形成北方民众纷纷南下的浪潮。

——《中国通史》

(1)材料一的著名水利工程对四川地区产生了什么影响?

(2)比较材料二和材料三,江南经济从西汉时期到南朝时期经济状况发生了怎样的变化?

(3)根据材料四和所学内容分析,江南经济得到发展的主要的原因是什么?

(4)结合所学知识,古代南方经济发展对我们现代正阳县经济发展的启发有哪些?

35.(2022·河南南阳·七年级期末)中国是以农立国的世界文明古国。某校七年级同学探讨了“中国古代农业发展的原因”,请你参与同学们的小组探究,回答相关问题。

【兴修水利工程】

材料一:

(1)材料一中的图一和图二都与战国时期秦国在岷江流域修建的大型水利工程有关,它使成都平原成为“天府之国这一水利工程修筑于什么时期?是谁主持修建的?

【调整统治政策】

材料二:据《史记 商君列传》记载,努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役…变法五年后,秦国富强起来。

(2)材料二反映了哪一次变法的内容?这项有利于农业生产发展的政策是什么?

【引进优良作物】

材料三:……中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植。这些作物的引进,不仅增加了我国农作物的种类,更对我国的农业生产及饮食结构的变化产生了十分重要的影响。

——《历史上的外来作物引进》

(3)材料三中新的农作物是通过哪条商路传入内地的?为开辟这一通道做出了最杰出贡献的人物是谁?

【采用先进技术】

材料四:东晋南朝时,在太湖、鄱阳湖和洞庭湖一带开辟出了大量湖田。人们还把北方农作物的栽培、施肥、牛耕等先进技术与南方水田种植经验相结合,在江南地区普遍实行麦稻兼作,五岭以南则种双季稻。

(4)根据材料四指出,东晋南朝时北方人口南迁,将哪些先进技术带到了南方?

36.(2022·河南开封·七年级期末)我国自古以来就是一个多民族国家。阅读下列材料,回答问题。

材料一张骞第二次出使是在元狩四年,匈奴战败后。这回的目的是乌孙……武帝以为然,因派张骞再度出使,骞至乌孙,未达目的,于元鼎二年归还,但乌孙也派了一行数十人跟他往汉朝报谢。这是西域人第一次来到汉朝的京都,窥见汉朝的伟大。

材料二汉朝以来,就有北方游牧民族不断向中原迁徙,逐渐盘踞华北地区,势力不断壮大……在百余年前先后由北方游牧民族及汉人建立了……强弱不等、大小各异的政权。

材料三楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼。或火耕而水舞……无积聚而多贫。

——《史记 货殖列传》

材料四江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)材料一描绘的是哪一历史事件?此事件最终起到了什么作用?

(2)材料二中“北方游牧民族”是指哪些少数民族?(写出两个即可)

(3)对比材料四和材料三,江南地区发生了什么变化?

(4)通过分析以上材料,归纳民族交融的方式。

37.(2022·河南南阳·七年级期末)材料一 楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹(gēng)鱼,或火耕而水耨(nòu)……无积聚而多贫。”

——司马迁《史记·货殖列传》

材料二 江南之为国盛矣。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn),则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——(南朝)《宋书》

材料三 东汉末年,中原地区连年征战,许多北方人民携家渡江以避难,为当时贫困的江南带来了新鲜血液。

(1)材料一、二反映了江南地区经济状况发生了怎样变化?

(2)结合材料三和所学知识分析,出现这种变化的主要原因有哪些?

(3)江南地区开发对中国经济发展格局产生了怎样的深远影响?对当今社会经济发展有什么启示?

38.(2022·河南南阳·七年级期末)阅读材料,回答问题。

材料一:“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”

——西汉《史记》

材料二:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥……丝棉布帛之饶覆衣下。

——南朝《宋书》

材料三:南朝宋文帝大力劝(勉励、鼓励)课(督促)农桑,一再下令“诸州郡,皆令尽勤地利……各尽其方,不得但奉行公文而已”

——南朝沈约:《宋书·文帝纪》

材料四:唐朝《通典》记载,西晋灭亡后,大量文士避难南方,南方的文学、艺术、儒学一下子兴盛起来。

请回答:

(1)根据材料一和材料二,说说从汉朝到南北朝,江南地区发生了什么变化?

(2)结合材料三和所学知识,说说发生这种变化的原因有哪些?

(3)简要分析这种变化的影响。

(4)江南地区的开发对当前我国经济发展有哪些启示?

39.(2022·河南南阳·七年级期末)以下是小历和小史同学关于东晋南朝时期江南地区开发主要原因的讨论,你赞同哪位同学的观点?请说明理由。

参考答案:

1.C

【详解】根据所学知识可知,南北朝时期,北方长期战乱,大批人口南迁,带来先进的技术和劳动力,促进了南方经济的发展,C项正确;政局动荡,题干没有体现种植经济作物能增加收益,排除A项;题干没有体现南方社会稳定,统治者重视粮食生产,排除B项;题干没有体现自然环境优越,南方适合热带水果生长,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】依据所学知识可知,魏晋南北朝时期,由于江南统治者推行休养生息政策;北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产经验,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展起来。因此①②④项符合题意;③项“国家统一社会秩序安定”说法错误,魏晋南北朝时期是政权并立的时代,排除含有③的ABD项,故本题选C。

3.C

【详解】结合所学知识可知,中原人民在阶级和民族的双重压迫下,纷纷越淮渡江,相率南下,出现了中国历史上第一次大规模的人口迁徙;北方少数民族势力壮大,开始向中原地区推进,推动了民族大融合。历史上的人口迁移,对于我国人口分布状况的形成有着巨大影响,它在客观上大大促进了我国多民族的融合和经济文化的交流。所以答案选择C。

4.C

【详解】根据题干信息“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”可知,当时南方经济发展的有利条件是社会环境安定,C项符合题意,ABD项虽然是南方经济发展的原因,但是与题干材料无关,排除。故选C项。

5.D

【详解】依据题干“东晋南朝时期,江南修建了许多水利工程,开垦出大量农田,水稻采用育秧移栽,实行麦稻兼作。”,可见材料反映了江南地区注重发展农业,故D符合题意。ABC在题干中没有体现,故ABC不符合题意。故选D。

6.D

【详解】依据所学知识可知,“王与马,共天下”是说东晋时期,司马睿从东渡到登基,主要依赖了北方大族王导、王敦兄弟的大力支持。在此期间,王导位高权重,联合南北士族,运筹帷幄,纵横捭阖,政令己出。琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力效,甚至还有过之,当时百姓称之为“王与马,共天下”,D项符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

7.B

【详解】结合题文,依据所学可知,东晋末年,公元420年,东晋大将刘裕自立为帝,国号“宋”,史称“刘宋”,先后经历了宋齐梁陈,都定都于南京,史称南朝,故B项符合题意;ACD项的更替顺序不符合史实,应排除;所以本题应选B。

8.D

【详解】我国古代朝代更替先后顺序的口诀为三皇五帝始,尧舜禹相传,夏商与西周,东周分两段,春秋和战国,一统秦两汉(西汉和东汉),三分魏蜀吴,二晋(西晋和东晋)前后沿,南北朝并立,隋唐五代(五代十国)传,宋(北宋和南宋)元明清后,皇朝至此完。所以更替的先后顺序是③①④②⑤,D项正确,排除ABC项。故选D项。

9.A

【详解】考查点:江南地区的开发。解题思路:根据所学知识可知,北方人口南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,这是江南地区得到开发的主要原因,题干中所述的内容与之相符,A项符合题意;BCD项与题干不符,排除。

10.B

【详解】根据材料,“(西晋)永嘉二年,中原板荡(动荡),衣冠始入闽(福建)者八族。”表明中原动荡,人口南迁福建,“八姓入闽”给福建社会的发展带来了北方先进的生产技术,增加了福建人口,促进了福建社会的发展。体现了当时北方战乱,人口南迁。所以B符合题意,ACD不符合题意,故选择B。

11.D

【详解】根据所学知识可知:魏晋南北朝时期,北方由于战乱,劳动人民为了躲避战乱,大量南迁,不仅为南方增加了大量的劳动力,还带去了先进的生产技术和北方的生活方式,民族间的关系逐渐融合起来,如把小麦的种植方法也带去了南方,因此出现南方老百姓的餐桌上除了常见的稻米饭外,还有面食、粟米饭等北方食品,D项正确;南方人口增多只是其表现,排除A项;题干中未涉及商品经济的发展的信息,排除B项;面食的营养价值高不是其主要原因,排除C项。故选D项。

12.C

【详解】根据所学可知,东汉末年北方战乱不断,许多人为了躲避战祸逃往江南,南方人口增加,北方人口锐减,C项正确;经济重心南移从唐朝中期才开始,排除A项;题干没有提到江南地区的自然条件,排除B项;北方相对安定不符合东汉末年的实际,排除D项。故选C项。

13.B

【详解】根据所学知识可知,魏晋南北朝时期,江南地区得以开发的原因有:北方战乱,南方相对比较安定;北方人大量南迁,带去先进的生产技术和劳动力;南方土地肥沃,自然条件好,比较适合农耕。最主要原因是北方战乱,北方人大量南迁,带去先进的生产技术和劳动。①③④正确,B项正确;南方原本的生产技术和生产工具都比较落后,北方人大量南迁,带去先进的生产技术和劳动力,②错误,排除ACD项。故选B项。

14.C

【详解】根据题干“岭南地区的水稻一年两熟”“开田六千顷,二年之后,仓廪充实”可知,题干介绍了粮食的丰收,突出了农业的生产发展,C正确;题干没有涉及手工业的信息,排除A;铁制农具和牛耕开始出现是春秋末年开始出现,排除B;经济重心南移完成是在南宋时期,排除D。故选C。

15.D

【详解】结合所学知识可知,敕勒川狩猎图是北魏时期的壁画,北魏统一北方,图片没有体现江南地区得到进一步咖啡,D项符合题意;ABC项都出现在南朝时期,420年东晋大将刘裕自立为帝国号“宋”。此后,南方经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,总称为南朝,它们的都城都在建康,ABC项都能体现江南地区的发展,排除ABC项,故选D项。

16.D

【详解】根据所学可知,魏晋南北朝时期,由于北方人的大量南迁等因素,江南地区得到开发。经过南北方人民的共同劳动,修建水利工程,荒地变良田;江南以种植水稻为主,种植双季稻;稻田里开始使用绿肥;牛耕和粪肥得到推广;小麦的种植推广到江南,稻麦间种。故 ①②③④符合题意,D正确,ABC错误。故选D。

17.B

【详解】根据所学知识可知,中国王朝更迭顺序口诀为:三皇五帝始,尧舜禹相传;夏商与西周,东周分两段;春秋和战国,一统秦两汉;三分魏蜀吴,二晋前后沿;南北朝并立,隋唐五代传;宋元明清后,皇朝至此完。由此可知,汉帝国灭亡后到隋朝建立统一之前,历经的“长期动乱时代”指的是三国两晋南北朝时期,B符合题意,ACD不符合题意,故选择B。

18.A

【详解】详解

结合所学知识可知:材料反映的朝代是三国魏晋南北朝,分为三国时期(魏、蜀与吴并立)、西晋时期、北方的十六国、北魏、东魏与北齐、西魏与北周,南方的东晋时期、宋、齐、梁、陈。因此,图中①②③代表的朝代分别是蜀、宋、梁。A项正确;五代是指唐朝灭亡后依次定都于中原地区的五个政权,即后梁、后唐、后晋、后汉和后周;南魏是南北朝时期由北魏献文帝拓跋弘之孙北海王元颢于529年叛魏所建立的政权;前秦是氐族建立五胡十六国时期的政权之一;历史没有“南晋”的说法,排除BCD项。故选A项。

19.C

【详解】根据所学知识可知,公元前1600年,商汤带领着商部落灭掉夏朝建立商朝,公元前230年,秦国发动强大的攻势,开始了六国、统一全国的战争。秦国的军队势如破竹,先后攻灭韩、赵、魏、楚燕、齐六国,公元前221年,秦国完成统一大业,建立秦朝,定都成阳,秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家;公元317年,西晋王室后裔在南方建立起来一个小朝廷,史称东晋,C项正确;由此可知,ABD不符合题意,排除。故选C项。

20.C

【详解】依据所学可知,“宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵”指的是东晋结束后,420——589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝。这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”,所以其中“都金陵”是指建康,C项符合题意;而ABD三项均不符合题意,排除。故选C。

21.B

【详解】本题考查隋朝统一的相关知识。结合所学知识,可知589年,隋文帝灭掉南朝最后一个朝代——陈,统一全国,结束了自西晋末年以来长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势,随后就是隋唐时期,即“繁荣与开放的时代”,故B项正确;春秋战国虽然是乱世,但是秦朝并不开放,故A错误;五代十国之后建立宋朝,但不是统一的中央集权国家,故C错误;辽宋夏金为少数民族政权,在隋朝之后,故D错误。

22.D

【详解】依据所学可知,吴、东晋、宋、齐、梁、陈都定都今南京,故南京有“六朝古都”的美誉,故D符合题意;西安、洛阳、北京与题干无关,排除。故选D。

23.A

【详解】根据所学知识,420-589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,这些王朝都在建康定都,历史上统称“南朝”,故南朝时,北方的商人要去江南地区最繁华的城市采购丝绸和瓷器,他们最应该去的城市是建康,A项正确;南朝时期,广州发展水平不高,排除B项;扬州隋唐时期的著名城市,排除C项;郑州不属于“江南地区”,排除D项。故选A项。

24.D

【详解】结合所学知识可知,南朝时,政权更迭频繁,大将篡权,地方将领势力强大,D项正确;宋、齐、梁、陈四朝的都城都在建康,排除A项;四个朝代中宋的疆域最大,排除B项;南朝到梁时,在南北实力对比中,南朝处于明显劣势,排除C项。故选D项。

25.D

【详解】依据所学可知,在中国历史上,东汉后出现了魏、蜀、吴三国鼎立的局面。后来西晋实现了短暂统一,西晋灭亡后,黄河流域进入了十六国时期,南方则处于东晋的统治下,此后,南北方进入了南北朝并列的时代。在魏晋南北朝时期,由于边疆少数民族的内迁和北方人的南迁,中国历史出现了民族融合的大趋势,因而三国两晋南北朝时期的特征为政权分立与民族融合,因此不正确的是D,D项符合题意;综上所述ABC三项均正确,但不符合题意,排除。故选D。

26.(1)A魏;B西晋;C前秦;D宋、齐、梁、陈。

(2)淝水之战;使得东晋王朝的统治得到了稳定,有效地遏制了北方少数民族南下侵扰,有利于江南地区社会经济的恢复和发展。

(3)南朝的政治特点是动荡,朝代更迭比较频繁,但南朝的社会经济有所发展,特别是宋的社会经济发展较快。

【分析】(1)

根据“三国两晋南北朝时期政权更替示意”,结合所学知识可知,220年,曹丕在洛阳称帝,国号“魏”,史称曹魏,三国历史正式开始。次年刘备在成都延续汉朝,史称蜀汉。229年孙权在建业称帝,国号“吴”,史称东吴,至此三国正式成立。266年 司马炎建立晋朝,定都洛阳,史称西晋。280年,西晋灭掉吴国,结束了分裂的局面,统一全国。 420年刘裕自立为帝,国号宋,结束东晋的统治。宋、齐、梁、陈先后建立,史称南朝,与北朝并存。因此A是指魏、B是指西晋、C是指前秦、D是指宋、齐、梁、陈。

(2)

结合所学知识可知,三国之后,西晋曾短暂的统一全国,包括黄河流域;氐族建立的前秦与东晋并立对峙时,前秦统一黄河流域,383年前秦苻坚率领大军进攻东晋。晋军采用正确的战略战术,大败前秦军。淝水之战是中国古代又一次以少胜多的著名战役。淝水之战后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。因此E处是淝水之战;淝水之战,使得东晋王朝的统治得到了稳定,有效地遏制了北方少数民族南下侵扰,有利于江南地区社会经济的恢复和发展。

(3)

结合所学知识可知,南朝的政治特点是动荡,朝代更迭比较频繁,但南朝的社会经济有所发展,特别是宋的社会经济发展较快。

27.(1)刘备、孙权、诸葛亮、周瑜、张飞、关羽、曹操等(答案不唯一,不可答历史上不存在的人物,共2分)魏、蜀、吴;赤壁之战。

(2)金钱至上的社会风气。这种风气使道德沦丧,不利于社会的健康发展。

(3)原因:南方社会相对稳定;南迁人民给南方带来充足劳动力;南迁人民带来先进生产工具;南迁人民带来先进生产经验。

【详解】(1)三国时期的“英雄豪杰”结合所学内容进行作答即可,如刘备、孙权、诸葛亮、周瑜、张飞、关羽、曹操等。“三国”指的是魏、蜀、吴;根据“三国周郎赤壁”并结合所学内容可知与赤壁之战有关。

(2)根据“钱被奉为神物”得出是金钱至上的社会风气。根据“无德而尊,无势而热,排金门而入紫闼。危可使安,死可使活,贵可使贱,生可使杀……凡今之人,惟钱而已”并结合所学可知,这种金钱至上的风气使道德沦丧,不利于社会的健康发展。

(3)原因根据“南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展”可知主要是南方社会相对稳定;南迁人民给南方带来充足劳动力;南迁人民带来先进生产工具;南迁人民带来先进生产经验。

28.(1)顺应了历史发展潮流;秦孝公的支持;商鞅的决心以及过人的谋略、勇气等;人民的支持。

(2)牛耕;由奴隶社会过渡到封建社会。

(3)江南地区的开发;原因:北民南迁带去劳动力和先进的生产技术;江南地区自然条件优越;江南地区社会比较安定。

(4)符合历史趋势的改革;先进的技术;安定的社会环境等。

【详解】(1)根据材料一结合所学知识可知,材料反映的是商鞅变法,“国家承认土地私有,允许自由买卖”可归纳出顺应了历史发展潮流;根据“奖励耕战,生产粮食、布帛多的人,可免除徭役”可归纳出变法内容人民的支持;结合所学知识可归纳出秦孝公的支持;商鞅的决心以及过人的谋略、勇气等。

(2)据材料“春耕夏耘,秋获冬藏,春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻”并结合所学知识可知,材料二反映了汉代农民的艰辛生活,那时“春耕”农业耕作方式是牛耕;这种耕作方式在春秋战国时期引发了由奴隶社会过渡到封建社会。春秋战国时期,伴随着铁器的使用和牛耕的推广等社会生产力的发展,井田制被破坏,奴隶制度逐步瓦解,出现了封建制的生产方式,战国时期,各国经过变法封建制度逐步确立起来,地主阶级统治代替了奴隶主贵族统治,地主阶级和农民阶级的矛盾成为社会主要矛盾,我国封建社会形成了。

(3)据材料“江南地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥”并结合所学知识可知,材料三反映了南朝江南地区的开发;江南地区社会比较安定出现的原因是北民南迁带去劳动力和先进的生产技术;江南地区自然条件优越。

(4)综合上述材料并结合所学知识可知,促进经济发展的因素是符合历史趋势的改革;先进的技术;安定的社会环境等。

29.(1)变化:由汉代的地广人稀,经济落后发展到南朝的农业经济繁荣。

(2)原因:两晋之际,北方人南迁带去了劳动力和先进的生产技术;江南地区优越的自然条件;江南地区战乱较少,社会安定。

(3)为我国古代经济重心的南移奠定了基础。

【详解】(1)结合所学知识可知,根据材料一“江南地区地域辽阔,人口稀少,耕作技术落后”和“虽然江南地区没有受冻挨饿之人,但也没有千金富贵之家”以及材料二“江南是全国最富庶的地方……民户越来越多,土地辽阔而物产丰富,百姓勤劳,努力耕种。如果一年大丰收,就可以解决好几个郡的粮食供应”的信息可知,江南地区经济从西汉到南朝时期由汉代的地广人稀,经济落后发展到南朝的农业经济繁荣。

(2)依据材料三的图片内容,结合所学知识可知,两晋之际,北方人南迁带去了劳动力和先进的生产技术;江南地区优越的自然条件;江南地区战乱较少,社会安定,促进了江南地区经济的发展。

(3)结合所学知识可知,南朝时期江南人口增长,增加了劳动力,特别是北方农民南迁,带来了较进步的生产工具和技术,促进了江南经济的发展,为我国古代经济重心的南移奠定了基础。

【点睛】解题的关键是抓住材料的文字信息和图片信息,需要学生具有系统分析文字和图片信息的能力,结合课本关于江南地区经济的发展的基础知识来解答问题,江南经济的发展是历史发展的必然结果,北方战乱,人民南迁,统治者积极主动的促进等等都有利于江南经济的发展。

30.(1)从贫穷地区变为富裕地区。

(2)原因:大量的北方人迁到江南,给江南地区输送了大量的劳动力,带来了中原先进的生产工具和生产技术,南方自然条件优越,江南地区的战乱比较少,社会比较安定等。

(3)使南方经济迅速发展。

(4)国家和社会的稳定是经济发展的前提条件,要充分利用劳动力资源,培养人才等。

【分析】(1)

依据材料一“无积聚而多贫”可得出江南地区在汉代贫穷;依据材料二“丝绵布帛之饶,覆衣天下”可得出宋代江南地区是富裕。因此,材料一和材料二反映出江南地区发生了的变化是从贫穷地区变为富裕地区。

(2)

材料二说明的是江南地区经济得到开发。结合所学可知,发生这种变化的原因是大量的北方人迁到江南,给江南地区输送了大量的劳动力,带来了中原先进的生产工具和生产技术,南方自然条件优越,江南地区的战乱比较少以及社会比较安定等。

(3)

依据材料一和材料二江南经济的发展变化可知,这种变化对南方经济产生的影响是使南方经济迅速发展。

(4)

依据材料中经济发展的变化和所学可知,南地区的开发对当前我国经济发展的启示有国家和社会的稳定是经济发展的前提条件,要充分利用劳动力资源以及培养人才等。

31.(1)铁制农具和牛耕的使用

(2)张骞 丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了中国同其他国家和地区的贸易和文化交流。(言之有理即可)

(3)休养生息

(4)江南地区经济得到发展

北方人的南迁给江南地区输送了大量的劳动力、生产工具和生产技术;自然条件优越;社会比较安定等。(说出一条即可得分)

(5)生产工具的革新;制定适当的政策;经济交流;先进的生产技术;安定的局面等(言之有理即可)

【详解】(1)结合所学内容和图示内容可知,春秋战国时期我国农业生产力水平提高的重要标志是铁制农具和牛耕的使用。

(2)结合所学内容可知,开辟丝绸之路的关键人物是张骞。丝绸之路的作用在于这条路是古代东西方往来的大动脉,促进了中国同其他国家和地区的贸易和文化交流。

(3)根据“西汉建立之初,到处是残破荒凉的景象。人民流离失所,人口锐减,大片的土地荒芜”可知为了恢复社会经济,西汉的统治者采取的措施是休养生息。

(4)根据“地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫”、“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下”得出变化是江南地区经济得到发展。原因结合所学内容可知,首先是北方人的南迁给江南地区输送了大量的劳动力、生产工具和生产技术;其次是自然条件优越、社会比较安定等。

(5)本题为开放性试题,没有固定答案。综合材料内容并结合所学进行作答,言之有理即可。如生产工具的革新;制定适当的政策;经济交流;先进的生产技术;安定的局面等

32.(1)影响:为全国统一准备了条件;促进了局部地区经济的恢复和发展。

(2)发展状况:江南地区尚未开发,地广人稀,生产水平落后,商业不发达。

(3)状况:江南得以开发,物产丰富,粮食产量高,手工业发达。主要因素:自然条件优越,社会环境相对安定,北方人口南迁充实了劳动力,带去了先进的生产工具和生产技术等。

(4)启示:经济发展需要安定的社会环境;推动经济发展要引进先进科学技术。(能结合材料进行说明,言之有理即可)

【详解】(1)根据材料“这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,为后来的全国统一准备了条件、各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展”可知,三国鼎立局面的形成为全国统一准备了条件;促进了局部地区经济的恢复和发展。

(2)根据材料“地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫”并结合所学知识可知,《史记》描述的江南地区尚未开发,地广人稀,生产水平落后,商业不发达。

(3)根据材料“江南之为国盛地广野丰(物产丰富),民勤本业、鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下”并结合所学知识可知,江南地区的经济开发状况是江南得以开发,物产丰富,粮食产量高,手工业发达。江南地区经济得以发展的主要因素是自然条件优越,社会环境相对安定,北方人口南迁充实了劳动力,带去了先进的生产工具和生产技术等。

(4)综合上述材料可知,政局稳定、统治者重视、科学技术等都能促进经济发展,能从这些角度作答即可。例如:经济发展需要安定的社会环境;推动经济发展要引进先进科学技术。

33.(1)牛耕,百家争鸣。

(2)奖励耕织;提高了秦国的战斗力,使秦国成为诸侯国中最强大的国家,为统一全国奠定了基础。

(3)文景之治。重视农业,减轻赋税。

(4)八王之乱,北人南迁;促进了南方经济的发展。

(5)先进的生产工具,改革,国家政策。

【解析】(1)

根据所学和材料一“冉耕字伯牛”可知,这体现了牛耕技术,导致了百家争鸣。

(2)

根据所学和材料二“ 缪力(尽力)本(农桑)业,耕织致粟帛多者复其身(免除徭役)”可知,这体现的措施是奖励耕织;改革提高了秦国的战斗力,使秦国成为诸侯国中最强大的国家,为统一全国奠定了基础。

(3)

根据所学和材料四“农业是立国之本,时常提醒百官劝课农桑。他曾两次把田租税率十五税一减为三十税一”可知,由此出现了文景之治;这是因为统治者重视农业,减轻赋税。

(4)

根据所学和材料五“ 时海内大乱…中国士民(北方人口)避乱者多南(迁)渡江”可知,北方 八王之乱,北人南迁;促进了南方经济的发展。

(5)

根据所学和材料可知,影响中国古代经济发展的主要因素有先进的生产工具,改革,国家政策。

34.(1)促进了四川地区农业生产的发展,使四川地区成为“天府之国”。

(2)由落后、荒凉变得富庶。

(3)北方人民的南迁带去了大量的劳动力和先进的生产技术,南方社会安定战乱少,自然环境又适宜发展农业,南方与北迁来的人民共同辛勤劳动。答三条即可

(4)引进和革新生产工具和技术的,安定的社会环境,人民的辛勤劳动。答一条即可

【解析】(1)

根据所学和材料一图片可知,它就是都江堰,它促进了四川地区农业生产的发展,使四川地区成为“天府之国”。

(2)

根据所学和材料二三“微薄的稻米和捕到的鱼是主食,人们不得不采集果实和贝类充饥、江南地广野丰”可知,这体现出,江南由落后、荒凉变得富庶。

(3)

根据所学和材料四“北方人民为躲避战乱陆续南下到巴蜀和长江中下游一带的就有70万人,形成北方民众纷纷南下的浪潮”可知,这体现的原因是,北方人民的南迁带去了大量的劳动力和先进的生产技术;根据所学可知,其它原因还有,南方社会安定战乱少,自然环境又适宜发展农业,南方与北迁来的人民共同辛勤劳动。

(4)

根据所学和材料可知,启发有,引进和革新生产工具和技术的,安定的社会环境,人民的辛勤劳动。

35.(1)战国时期;李冰。

(2)商鞅变法;鼓励耕织,生产粮食和布帛多的人可免除徭役。

(3)丝绸之路;张骞。

(4)北方农作物的栽培、施肥、牛耕等先进技术

【分析】(1)

根据材料一中的图一和图二都与战国时期秦国在岷江流域修建的大型水利工程有关,它使成都平原成为“天府之国,结合所学知识可知,战国后期,公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了著名水利工程都江堰,发挥防洪、灌溉、水运等作用,建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。因此这一水利工程修筑于战国时期,是李冰主持修建的。

(2)

根据材料二“…变法五年后,秦国富强起来”,结合所学知识可知,战国时期,公元前356年以求富国强兵,在兼并战争中获胜,秦孝公任用商鞅进行变法,经济上,废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役等;经过商鞅变法,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯,为以后秦国统一全国奠定了基础。因此材料反映了商鞅变法的内容,这项有利于农业生产发展的政策是鼓励耕织,生产粮食和布帛多的人可免除徭役。

(3)

根据材料三“……中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的”,结合所学知识可知,西汉时期,为了联合大月氏共同抗击匈奴,汉武帝派张骞出使西域,开辟了以首都长安为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,最远至欧洲(大秦),连接地中海各国的陆上通道,史称丝绸之路;丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了东西方经济文化的交流。因此新的农作物是通过丝绸之路传入内地的,为开辟这一通道做出了最杰出贡献的人物是张骞。

(4)

根据材料四“人们还把北方农作物的栽培、施肥、牛耕等先进技术与南方水田种植经验相结合,在江南地区普遍实行麦稻兼作,五岭以南则种双季稻”,可知东晋南朝时北方人口南迁,将北方农作物的栽培、施肥、牛耕等先进技术带到了南方。

36.(1)张骞通西域;促进了汉朝与西域之间的相互了解与往来,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(2)匈奴、鲜卑、羯、氐、羌。

(3)由西汉时期的贫穷落后到南朝时的经济繁荣。

(4)友好往来、民族迁徙等。

【详解】(1)根据“张骞第二次出使是在元狩四年”得出是张骞通西域;根据“乌孙也派了一行数十人跟他往汉朝报谢。这是西域人第一次来到汉朝的京都,窥见汉朝的伟大”得出促进了汉朝与西域之间的相互了解与往来,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

(2)根据“在百余年前先后由北方游牧民族及汉人建立了……强弱不等、大小各异的政权”并结合所学内容可知,这些游牧民族包括匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等。

(3)根据“饭稻羹鱼。或火耕而水舞……无积聚而多贫”、“地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下”得出由西汉时期的贫穷落后到南朝时的经济繁荣。

(4)综合材料内容和所学可知,中国古代民族交融的方式包括友好往来、民族迁徙等。

37.(1)江南地区由地广人稀贫穷落后变为地广野丰,生活富裕。

(2)北方战乱人口南迁带去了大量的劳动力,先进的生产工具和技术;南方社会安定,自然条件优越,人民群众努力。

(3)江南地区开发为经济重心南移奠定了基础;启示:发展经济要重视科技人才,保持安定的社会环境等。

【分析】(1)

根据材料一“ 楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹(gēng)鱼,或火耕而水耨(nòu)……无积聚而多贫”,材料二“……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn),则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”可知,材料反映江南地区由地广人稀贫穷落后变为地广野丰,生活富裕。

(2)

根据材料三“东汉末年,中原地区连年征战,许多北方人民携家渡江以避难,为当时贫困的江南带来了新鲜血液。”可归纳出北方战乱人口南迁带去了大量的劳动力,先进的生产工具和技术;结合所学知识可归纳出南方社会安定,自然条件优越,人民群众努力。

(3)

结合所学知识可知,江南地区开发为经济重心南移奠定了基础。启示是开放题,言之有理即可,如:发展经济要重视科技人才,保持安定的社会环境等。

38.(1)人口增加,生产力发展粮食产量提高,经济水平提高。

(2)自然条件优越,有利于农业发展;社会秩序安定,统治者施行仁政;北人南迁带来劳动力和先进生产技术;劳动人民的辛勤劳作等。

(3)江南地区的开发为经济重心的南移奠定了基础;南北经济逐趋平衡,为隋唐时期国家的重新统一准备了条件。

(4)和平、安定是经济发展的前提和保证;生产技术的进步是推动力,人民共同劳动是主观条件等。(言之有理即可给分)

【分析】(1)

根据所学和材料一、二“无冻饿之人,亦无千金之家、丝棉布帛之饶覆衣下”可知,这体现出来的发展是,人口增加,生产力发展粮食产量提高,经济水平提高。

(2)

根据所学和材料三“南朝宋文帝大力劝(勉励、鼓励)课(督促)农桑”可知,这体现的原因是,统治者施行仁政;其它原因还有,自然条件优越,社会秩序安定,北人南迁带来劳动力和先进生产技术;劳动人民的辛勤劳作等。

(3)

根据所学可知,江南地区的开发为经济重心的南移奠定了基础;南北经济逐趋平衡,为隋唐时期国家的重新统一准备了条件。

(4)

此问相对开放,回答符合下列要点即可,如,和平、安定是经济发展的前提和保证;生产技术的进步是推动力,人民共同劳动是主观条件等。

39.赞同小史的观点。理由:北方人口大量南迁,为江南地区带来了大量的劳动力民族、和中原先进的生产工具、生产技术,这是主要原因,而江南优越的自然条件这是为其发展提供了有力保障。

【详解】根据所学知识,东晋南朝时江南经济发展的主要原因是北方人口南迁,不但为南方增加了大量劳动力,而且带来了中原地区先进的生产工具和经验。江南经济发展的原因还有江南社会安定,较少战乱,自然条件优越,土地肥沃,光照充足,统治者重视基尼发展等。故我赞同小史的观点。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史